新人教版初中语文九年级(上)第四单元精品测试题及参考答案(最满意作品)

文档属性

| 名称 | 新人教版初中语文九年级(上)第四单元精品测试题及参考答案(最满意作品) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 192.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2010-08-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

登陆21世纪教育 助您教考全无忧

新人教版初中语文九年级(上)

第四单元检测与强化训练

题号 一 二 三 四 总分

得分

(时间:120分钟;总分:120分)

一、积累与运用(14分)

1.下列字词注音无误的一项是( )(2分)

A. 藻(cǎo)饰 诓(kuāng)骗 豁(huò)然 锲(qì)而不舍

B. 滞(zhì)碍 狡黠(xié) 格(gé)物 为(wéi)民请命

C. 致(zhì)知 狂妄(wàng) 伦(lún)理 味同嚼(jué)蜡

D. 诘难(nàn) 玄(xuán)虚 诚意(yì) 吹毛求疵(cī)

2.下列词语有错别字的一项是 ( ) (2分)

A.咬文嚼字 商酌 地大物博 B.寻章摘句 渺茫 怀古伤今

C.根深地固 灵感 前扑后继 D.袖手旁观 脂粉 自欺欺人

3.课外古诗填空 (4分)

(1)张养浩在《山坡羊 骊山怀古》中表现诗人感时伤怀的情绪,慨叹历史更迭的无情和必然的诗句是____________________;________________________。

(2)王磐的《朝天子·咏喇叭》一词中用____________一句形象地描绘出喇叭、锁呐的特征,用_______________!表现了喇叭、唢呐吹奏的结果。

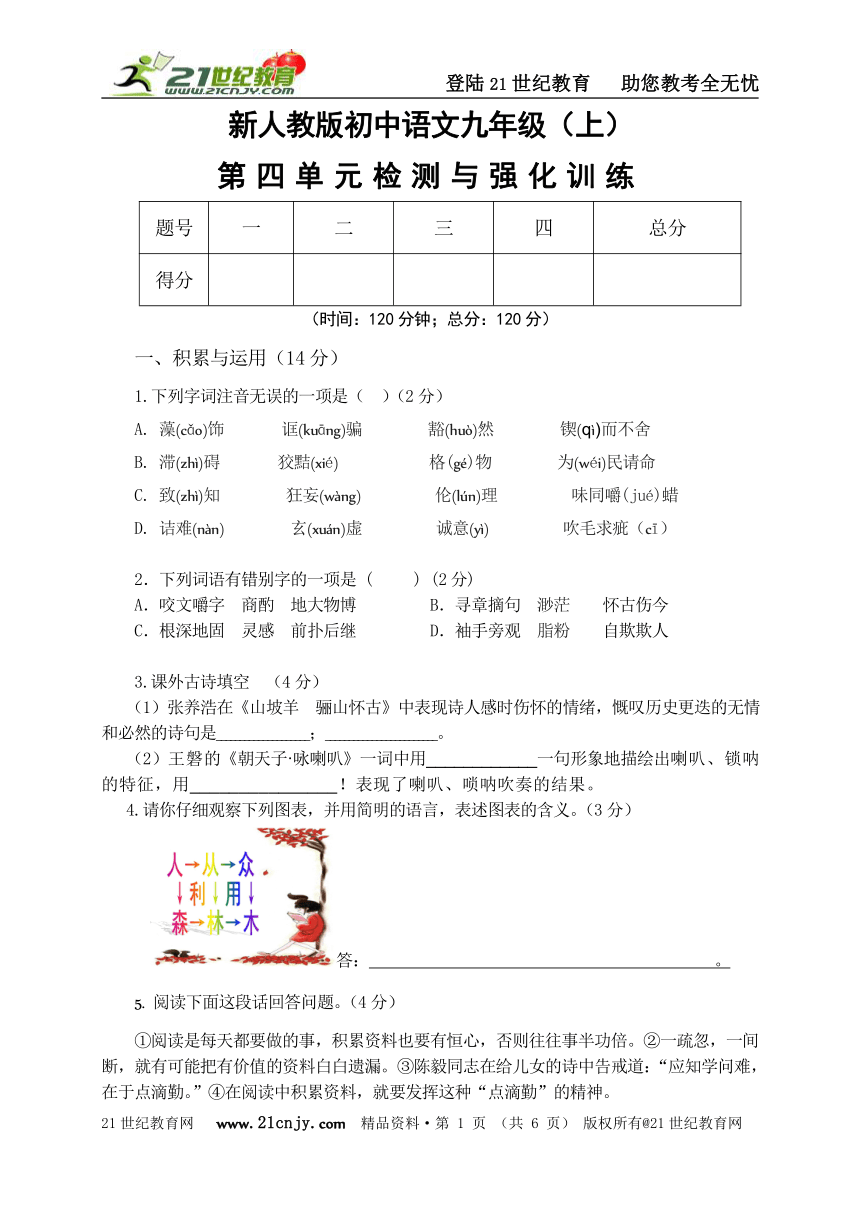

4.请你仔细观察下列图表,并用简明的语言,表述图表的含义。(3分)

答: 。

5. 阅读下面这段话回答问题。(4分)

①阅读是每天都要做的事,积累资料也要有恒心,否则往往事半功倍。②一疏忽,一间断,就有可能把有价值的资料白白遗漏。③陈毅同志在给儿女的诗中告戒道:“应知学问难,在于点滴勤。”④在阅读中积累资料,就要发挥这种“点滴勤”的精神。

⑴给加点的字注音(1分):遗( )漏

⑵这段话中有一个错别字,是 ,应改为 。(1分)

⑶这段话中有一个词语使用不当,是 ,应改为 。(1分)

⑷这段话中第 句是病句,应改为 。(1分)

二、综合性学习(9分)

6. 请你写出你最喜欢的有关读书的名言,并进行简要的评析。 (3分)

答:名言: 。

评析:

7.请你说说你是如何处理读流行作品与读经典名著的关系的?(3分)

答: 。

8.随着网络的普及,网上阅读已成为我们不可或缺的一种阅读方式,你是怎样认识网络阅读的?(3分)

答: 。

三、阅读理解(47分)

(一)阅读下文,完成9~14题。(16分)

(1)我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

(2)这一类的人们,就是现在也何尝少呢?他们有确信,不自欺;他们在前仆后继的战斗,不过一面总在被摧残、被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道罢了。说中国人(a)失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑。

(3)要论中国人(b),必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章不足为据的,要自己去看地底下。

9.选文第(1)段中的“正史”加了引号的,请你说出这个引号的作用:_________。(2分)

10.选文第(2)段中“这一类的人们”指的是什么人?“一部分人”又指的是什么人? 请将“就是现在也何尝少呢?”改为陈述句。(3分)

答:这一类的人们:________________________________________。

一部分人:_________________________。

陈述句:______________________________。

11.在“这就是中国的脊梁”一句中,作为比喻,“脊梁”是__________意思;最后一句中的“状元宰相”是指______________;“地底下”指_______________。(3分)

12.选文第(2)段中划线的ab两个“中国人”指代什么?请分别指出:(2分)

a.中国人:_______________ b.中国人:________________

13.在这几段文字里,作者通过列举事实所确立的正面观点是“____________”,所批驳的观点是_______________。(2分)

14.选文中的“有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人”请你结合历史说出他们都指哪些人。(4分)

埋头苦干的人:_________________________________。

拼命硬干的人:_______________________________。

为民请命的人:_______________________________。

舍身求法的人:_______________________________。

(二)阅读下文,完成15~20题。(17分)

读书三境界

李好东

读书有三境界:“吞”“啃”“品”。

“吞”乃生吞活剥、囫囵吞枣--是充满饥饿感的发奋的青春初潮的标志。虽然广收博采难免盲目,进食过速导致肿胀--但这个过程毕竟是日后学富五车,满腹经纶的必不可少的前奏。古今中外有许多人都是进入中年后凭反刍青春岁月里的泛读而成名成家的。“吞”虽为知识累积的必经之途,但毕竟是读的低级阶段。

“啃”乃咀嚼消化,强行吸收--是志存高远的人生必经的头晕脑胀、寝食不安的砥砺智慧的夜路。咬烂磨碎骨头,获取钙质,这当然谈不上享受--但却是峥嵘人生必须付出的艰辛。“为伊消得人憔悴”是任何一位学有所成的人都不能蠲免的里程。“啃”是在“吞”之基础上的知性提高--这是将死知识化为活的血肉的过程。

“品”乃焚香沐浴,如饮醍醐--是成熟聪颖的心灵和星空的娓娓絮语。月下折枝,花前怜玉,豁然贯通的人生不胜惋惜地告别了青春光阴--庄严地踏上了奉献岁月。浮躁尽除,功利淡化,读书成了颐养灵性的乐事--“蓦然回首”,天机消溶于慧心。“品”是在“啃”之基础上的悟性升华--这是进入人生创造之园的门票。

读书人多如牛毛,但大多数都停留在第一境界,仅少数不甘人生庸碌者可进入第二境界。进入第三境界,非志强智达者不能。但能进入第三境界者,必是成功地穿越了第一与第二境界的人。“吞”至其博,“啃”至其深,“品”至灵性--若无博与深,则灵性无其根本。

举凡大家鸿儒,书读到“品”至灵性后,往往将“吞”“啃”“品”三字当成进一步治学用的相济并用的三种方法:“吞”文字,“啃”新意,“品”韵致。或者是:泛读的“吞”之,精读的“啃”之,需细细体悟的则“品”之。

对一般的读书人而言,不谈三境界,如能将“吞”“啃”“品”三字当作对待不同读物的不同阅读方法:无用的书“吞”,有用的书“啃”,启心益智的书不妨“品”--那么人生同样会受益无穷。

15. 请你用简洁的语言概括这篇短文的内容。(3分)

答:

16. 你认为本文的论点是什么?论证方法是什么?(2分)

答:论点:_______________________________________________。

论证方法: 。

17. 请你用文中的词语概括达到每一境界的结果。(3分)

答:(1)“吞”:

(2)“啃”:

(3)“品”:

18.选文的“读书三境界”和清代王国维的“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”;“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”;“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。有异曲同工之妙。假如让你也用孔子的“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”或陶渊明的《桃花源记》中的文字来形容“读书三境界”,你将怎样说?(4分)

答:

19. 对于文中“咬烂磨碎骨头,获取钙质”这句话,你是怎样理解的?(2分)

答:

20. 读了这篇短文之后,结合《谈读书》《不求甚解》,结合你的实际谈谈你对读书方法的认识。(3分)

(三)阅读下文,完成21~26题。(14分)

①常常能听到这样一种说法:“人的脑子用多了,会死掉许多细胞”、“人脑多用了会笨”,这种说法是没有科学道理的。

②事实上,人的肌体的各个部位,几乎都是越用越健康,脑子也是一样。让我们先来看一个数据:经科学家研究证明,人的大脑皮层,大约有140亿个神经细胞,也叫神经元。这么多数量的脑细胞,对一个人的一生来说,足够足够了。有人计算过,如果一个人活到100岁的话,经常运用的脑神经细胞只不过10多亿个,还有80%—90%的脑细胞没动用。所以,根本不会有什么“脑子多用会笨”的事情。

③“生命在于运动”,这是生物界的一个普遍规律。人的机体,用则灵,不用则衰;脑子用得勤的人,肯定聪明。因为这些勤于用脑的人,脑血管经常处于舒展的状态,脑神经细胞会得到很好的保养,从而使大脑更加发达,避免了大脑的早衰。相反,那些懒于用脑思考的人,由于大脑受到的信息刺激比较少,甚至没有,大脑很可能就会早衰。这跟一架机器一样,搁在那里不用就要生锈,经常运转就很润滑。外国就有过这样的研究,科学家观察了一定数量的20—70岁的人,发现长期从事脑力劳动的人,到了60岁时仍能保持敏捷的思维能力,而在那些终日无所事事、得过且过的懒人当中,大脑早衰者的比例大大高于前者。

④除了懂得脑子多用只会聪明、不会笨的道理以外,我们还应该了解“多用脑、可防老”的道理。这对老年人来讲尤为重要。我们常说,大脑是人体的司令部,如果大脑迟钝了,身体各器官的生理功能当然也不会旺盛。所以,保持大脑的活力,就能促进其他机体、器官保持活力;大脑如早衰,也会影响其他机体器官的早衰。老年人的健康状况,往往是生理、心理、环境等因素互相影响的结果,老年人保持着勤于用脑的好习惯,就会有一种很好的心理状态,可以使自己的生活、精神充满活力。

⑤“勤于用脑,延缓衰老”,这个道理是很科学的。老年人如此,何况我们青少年呢?让我们大家养成勤于用脑的良好习惯吧。

21.请你用“‖”把全文分为两个部分。(2分)

① ② ③ ④ ⑤

22.第③段中画线的部分综合运用了_______________________________等说明方法,说明了________________________的相关知识。(2分)

23.第④段说明“多用脑,可防老”的道理,谈了两方面的原因:一是生理方面的,就是多用脑能够______________;二是心理方面的,就是多用脑可以______________。(2分)

24.“人的机体的各个部位,几乎都是越用越健康”,你认为这句话中的“几乎”能删去吗?为什么?(2分)

答:____________________________________

25.请你根据文章的内容,给这篇文章拟写一个恰当的标题。(2分)

答:_________________________________

26.你在生活中也经常用脑,读了这篇文章,有些什么体会?(不多于50字)(4分)

答:_______________________________________________________________________。

三、写作(50分)

27. 同学们,你一定读过不少的书吧!请你写一篇有关读书的作文,可以讲述你读书的故事,和同学们一起分享读书的快乐;也可以发表你对读书的认识;或者表达你对所读书的感悟、体验等。

要求:题目自拟,字数在600字左右。

第四单元答案

一、积累与运用 1.D 2.C 3. (1)赢,都变做了土;输,都变做了土 (2)曲儿小腔儿大;只吹的水尽鹅飞罢! 4. 图表讲述的是人与自然的关系,主要以人与森林的关系为例。当人类从单个人逐渐发展到人类社会时,人们在生存不断发展的过程中需要利用周围的各种能源,森林就是人们必然要利用的一种能源,人们的生存的延续、人口数量的增加在某种意义上就是以这些自然资源的不断减少为代价的,就如同这些绿色植被一样,人越来越多了,利用到的被破坏的植物就越来越多了,剩下的幸存的森林面积和数量都越来越少了。两者成反比例关系。

5. ⑴遗(yí)漏 ⑵ “戒”,应改为 “诫”。 ⑶ “事半功倍”应改为“事倍功半”。

⑷第④ 句是病句,应改为“在阅读中积累资料,就要发扬这种“点滴勤”的精神。

二、综合性学习6.略(言之成理即可,注意名言要写是谁的)。 7.读书是为了给我们一生的做人和提高语文素养打下底子,所以应该以读名著为主。但也并不是说不能沾一点流行文化,比如琼瑶、金庸、韩寒等人的作品,但一定要适量,而且一定要选择其中的精华。8. 与书本阅读相比,网上有丰富、及时的信息资源,我们可以根据自己的情况自由地选择阅读内容;同时,网络有交互功能,我们可以访问作者,与他们进行真正的对话,让我们当时就知道自己认识的深浅正误,并由此获得了体验。然而,网上也有色情暴力,游戏赌博,垃圾信息,侵犯性行为等,我们要学会自律,辨清是非,正确对待。

三(一)9.表示对正史的否定 10.①“这一类”指那些埋头苦干、拼命硬干、为民请命、舍身求法的中国的“脊梁”;“一部分人”指那些认为“中国人失掉了自信力的人。”;“中国的脊梁”就是现在也不少。 11.支柱(中坚、栋梁、支撑); “状无宰相”指当时能“公开的”国民党反动政客及其御用文人;“地底下”指变革社会的积极力量,因为它来自民众,故称“地底下”,在当时,这股力量指中国共产党。 12.a一小撮反动派 b全体中国人。 13.我们有并不失掉自信力的中国人在;中国人失掉了自信力 14. 埋头苦干:李时珍、毕升;拼命硬干:李自成、洪秀全;为民请命:包拯、海瑞;舍身求法:谭嗣同、商鞅等,只要人物符合各自的特点即可。

(二) 15. 通过对读书三境界的阐述,论证了达到“三境界”,或者把“吞”“啃”“品”当作对待不同读物的阅读方法,那么人生都会受益无穷的道理。 16. 读书有三境界:“吞”“啃”“品”。道理论证 17. (1)知识积累(2)知性提高(或:死知识化为活的血肉)(3)悟性升华18. 孔子的第一境界是“知之”;第二境界是“好之”;第三境界是“乐之”。 陶渊明的《桃花源记》中所写的“初极狭,才通人”是第一境界、“复行数十步”是第二境界、“豁然开朗”是第三境界。19. 示例:下功夫咬文嚼字,读懂文章,领悟精神,吸取养分。20 答题思路:(1)这篇短文告诉了你怎样读书?(2)《谈读书》你了解了哪些读书方法?(3)不求甚解真正的含义是指什么?(4)结合自己的实际情况,谈谈哪些读书方法对你特别有用处,你以后应该怎样读书。

(三)21. ①②③║④⑤。 22..作诠释、作比较、打比方。脑子用得勤(的人),肯定聪明。或:脑子多用只会聪明(不会笨)。 23.促进其它肌体、器官保持活力;使生活、精神充满活力。 24.不能删去。“几乎”表明并非全部,也有例外,删去后不能表达出这层意思。 25.本题鼓励学生各抒己见,只要符合文章内容即可给分。 26.本题鼓励学生各抒己见,只要符合题意,言之成理即可给分。

四、写作

27.略

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 6 页 (共 6 页) 版权所有@21世纪教育网

新人教版初中语文九年级(上)

第四单元检测与强化训练

题号 一 二 三 四 总分

得分

(时间:120分钟;总分:120分)

一、积累与运用(14分)

1.下列字词注音无误的一项是( )(2分)

A. 藻(cǎo)饰 诓(kuāng)骗 豁(huò)然 锲(qì)而不舍

B. 滞(zhì)碍 狡黠(xié) 格(gé)物 为(wéi)民请命

C. 致(zhì)知 狂妄(wàng) 伦(lún)理 味同嚼(jué)蜡

D. 诘难(nàn) 玄(xuán)虚 诚意(yì) 吹毛求疵(cī)

2.下列词语有错别字的一项是 ( ) (2分)

A.咬文嚼字 商酌 地大物博 B.寻章摘句 渺茫 怀古伤今

C.根深地固 灵感 前扑后继 D.袖手旁观 脂粉 自欺欺人

3.课外古诗填空 (4分)

(1)张养浩在《山坡羊 骊山怀古》中表现诗人感时伤怀的情绪,慨叹历史更迭的无情和必然的诗句是____________________;________________________。

(2)王磐的《朝天子·咏喇叭》一词中用____________一句形象地描绘出喇叭、锁呐的特征,用_______________!表现了喇叭、唢呐吹奏的结果。

4.请你仔细观察下列图表,并用简明的语言,表述图表的含义。(3分)

答: 。

5. 阅读下面这段话回答问题。(4分)

①阅读是每天都要做的事,积累资料也要有恒心,否则往往事半功倍。②一疏忽,一间断,就有可能把有价值的资料白白遗漏。③陈毅同志在给儿女的诗中告戒道:“应知学问难,在于点滴勤。”④在阅读中积累资料,就要发挥这种“点滴勤”的精神。

⑴给加点的字注音(1分):遗( )漏

⑵这段话中有一个错别字,是 ,应改为 。(1分)

⑶这段话中有一个词语使用不当,是 ,应改为 。(1分)

⑷这段话中第 句是病句,应改为 。(1分)

二、综合性学习(9分)

6. 请你写出你最喜欢的有关读书的名言,并进行简要的评析。 (3分)

答:名言: 。

评析:

7.请你说说你是如何处理读流行作品与读经典名著的关系的?(3分)

答: 。

8.随着网络的普及,网上阅读已成为我们不可或缺的一种阅读方式,你是怎样认识网络阅读的?(3分)

答: 。

三、阅读理解(47分)

(一)阅读下文,完成9~14题。(16分)

(1)我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。

(2)这一类的人们,就是现在也何尝少呢?他们有确信,不自欺;他们在前仆后继的战斗,不过一面总在被摧残、被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知道罢了。说中国人(a)失掉了自信力,用以指一部分人则可,倘若加于全体,那简直是诬蔑。

(3)要论中国人(b),必须不被搽在表面的自欺欺人的脂粉所诓骗,却看看他的筋骨和脊梁。自信力的有无,状元宰相的文章不足为据的,要自己去看地底下。

9.选文第(1)段中的“正史”加了引号的,请你说出这个引号的作用:_________。(2分)

10.选文第(2)段中“这一类的人们”指的是什么人?“一部分人”又指的是什么人? 请将“就是现在也何尝少呢?”改为陈述句。(3分)

答:这一类的人们:________________________________________。

一部分人:_________________________。

陈述句:______________________________。

11.在“这就是中国的脊梁”一句中,作为比喻,“脊梁”是__________意思;最后一句中的“状元宰相”是指______________;“地底下”指_______________。(3分)

12.选文第(2)段中划线的ab两个“中国人”指代什么?请分别指出:(2分)

a.中国人:_______________ b.中国人:________________

13.在这几段文字里,作者通过列举事实所确立的正面观点是“____________”,所批驳的观点是_______________。(2分)

14.选文中的“有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人”请你结合历史说出他们都指哪些人。(4分)

埋头苦干的人:_________________________________。

拼命硬干的人:_______________________________。

为民请命的人:_______________________________。

舍身求法的人:_______________________________。

(二)阅读下文,完成15~20题。(17分)

读书三境界

李好东

读书有三境界:“吞”“啃”“品”。

“吞”乃生吞活剥、囫囵吞枣--是充满饥饿感的发奋的青春初潮的标志。虽然广收博采难免盲目,进食过速导致肿胀--但这个过程毕竟是日后学富五车,满腹经纶的必不可少的前奏。古今中外有许多人都是进入中年后凭反刍青春岁月里的泛读而成名成家的。“吞”虽为知识累积的必经之途,但毕竟是读的低级阶段。

“啃”乃咀嚼消化,强行吸收--是志存高远的人生必经的头晕脑胀、寝食不安的砥砺智慧的夜路。咬烂磨碎骨头,获取钙质,这当然谈不上享受--但却是峥嵘人生必须付出的艰辛。“为伊消得人憔悴”是任何一位学有所成的人都不能蠲免的里程。“啃”是在“吞”之基础上的知性提高--这是将死知识化为活的血肉的过程。

“品”乃焚香沐浴,如饮醍醐--是成熟聪颖的心灵和星空的娓娓絮语。月下折枝,花前怜玉,豁然贯通的人生不胜惋惜地告别了青春光阴--庄严地踏上了奉献岁月。浮躁尽除,功利淡化,读书成了颐养灵性的乐事--“蓦然回首”,天机消溶于慧心。“品”是在“啃”之基础上的悟性升华--这是进入人生创造之园的门票。

读书人多如牛毛,但大多数都停留在第一境界,仅少数不甘人生庸碌者可进入第二境界。进入第三境界,非志强智达者不能。但能进入第三境界者,必是成功地穿越了第一与第二境界的人。“吞”至其博,“啃”至其深,“品”至灵性--若无博与深,则灵性无其根本。

举凡大家鸿儒,书读到“品”至灵性后,往往将“吞”“啃”“品”三字当成进一步治学用的相济并用的三种方法:“吞”文字,“啃”新意,“品”韵致。或者是:泛读的“吞”之,精读的“啃”之,需细细体悟的则“品”之。

对一般的读书人而言,不谈三境界,如能将“吞”“啃”“品”三字当作对待不同读物的不同阅读方法:无用的书“吞”,有用的书“啃”,启心益智的书不妨“品”--那么人生同样会受益无穷。

15. 请你用简洁的语言概括这篇短文的内容。(3分)

答:

16. 你认为本文的论点是什么?论证方法是什么?(2分)

答:论点:_______________________________________________。

论证方法: 。

17. 请你用文中的词语概括达到每一境界的结果。(3分)

答:(1)“吞”:

(2)“啃”:

(3)“品”:

18.选文的“读书三境界”和清代王国维的“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”;“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”;“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。有异曲同工之妙。假如让你也用孔子的“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”或陶渊明的《桃花源记》中的文字来形容“读书三境界”,你将怎样说?(4分)

答:

19. 对于文中“咬烂磨碎骨头,获取钙质”这句话,你是怎样理解的?(2分)

答:

20. 读了这篇短文之后,结合《谈读书》《不求甚解》,结合你的实际谈谈你对读书方法的认识。(3分)

(三)阅读下文,完成21~26题。(14分)

①常常能听到这样一种说法:“人的脑子用多了,会死掉许多细胞”、“人脑多用了会笨”,这种说法是没有科学道理的。

②事实上,人的肌体的各个部位,几乎都是越用越健康,脑子也是一样。让我们先来看一个数据:经科学家研究证明,人的大脑皮层,大约有140亿个神经细胞,也叫神经元。这么多数量的脑细胞,对一个人的一生来说,足够足够了。有人计算过,如果一个人活到100岁的话,经常运用的脑神经细胞只不过10多亿个,还有80%—90%的脑细胞没动用。所以,根本不会有什么“脑子多用会笨”的事情。

③“生命在于运动”,这是生物界的一个普遍规律。人的机体,用则灵,不用则衰;脑子用得勤的人,肯定聪明。因为这些勤于用脑的人,脑血管经常处于舒展的状态,脑神经细胞会得到很好的保养,从而使大脑更加发达,避免了大脑的早衰。相反,那些懒于用脑思考的人,由于大脑受到的信息刺激比较少,甚至没有,大脑很可能就会早衰。这跟一架机器一样,搁在那里不用就要生锈,经常运转就很润滑。外国就有过这样的研究,科学家观察了一定数量的20—70岁的人,发现长期从事脑力劳动的人,到了60岁时仍能保持敏捷的思维能力,而在那些终日无所事事、得过且过的懒人当中,大脑早衰者的比例大大高于前者。

④除了懂得脑子多用只会聪明、不会笨的道理以外,我们还应该了解“多用脑、可防老”的道理。这对老年人来讲尤为重要。我们常说,大脑是人体的司令部,如果大脑迟钝了,身体各器官的生理功能当然也不会旺盛。所以,保持大脑的活力,就能促进其他机体、器官保持活力;大脑如早衰,也会影响其他机体器官的早衰。老年人的健康状况,往往是生理、心理、环境等因素互相影响的结果,老年人保持着勤于用脑的好习惯,就会有一种很好的心理状态,可以使自己的生活、精神充满活力。

⑤“勤于用脑,延缓衰老”,这个道理是很科学的。老年人如此,何况我们青少年呢?让我们大家养成勤于用脑的良好习惯吧。

21.请你用“‖”把全文分为两个部分。(2分)

① ② ③ ④ ⑤

22.第③段中画线的部分综合运用了_______________________________等说明方法,说明了________________________的相关知识。(2分)

23.第④段说明“多用脑,可防老”的道理,谈了两方面的原因:一是生理方面的,就是多用脑能够______________;二是心理方面的,就是多用脑可以______________。(2分)

24.“人的机体的各个部位,几乎都是越用越健康”,你认为这句话中的“几乎”能删去吗?为什么?(2分)

答:____________________________________

25.请你根据文章的内容,给这篇文章拟写一个恰当的标题。(2分)

答:_________________________________

26.你在生活中也经常用脑,读了这篇文章,有些什么体会?(不多于50字)(4分)

答:_______________________________________________________________________。

三、写作(50分)

27. 同学们,你一定读过不少的书吧!请你写一篇有关读书的作文,可以讲述你读书的故事,和同学们一起分享读书的快乐;也可以发表你对读书的认识;或者表达你对所读书的感悟、体验等。

要求:题目自拟,字数在600字左右。

第四单元答案

一、积累与运用 1.D 2.C 3. (1)赢,都变做了土;输,都变做了土 (2)曲儿小腔儿大;只吹的水尽鹅飞罢! 4. 图表讲述的是人与自然的关系,主要以人与森林的关系为例。当人类从单个人逐渐发展到人类社会时,人们在生存不断发展的过程中需要利用周围的各种能源,森林就是人们必然要利用的一种能源,人们的生存的延续、人口数量的增加在某种意义上就是以这些自然资源的不断减少为代价的,就如同这些绿色植被一样,人越来越多了,利用到的被破坏的植物就越来越多了,剩下的幸存的森林面积和数量都越来越少了。两者成反比例关系。

5. ⑴遗(yí)漏 ⑵ “戒”,应改为 “诫”。 ⑶ “事半功倍”应改为“事倍功半”。

⑷第④ 句是病句,应改为“在阅读中积累资料,就要发扬这种“点滴勤”的精神。

二、综合性学习6.略(言之成理即可,注意名言要写是谁的)。 7.读书是为了给我们一生的做人和提高语文素养打下底子,所以应该以读名著为主。但也并不是说不能沾一点流行文化,比如琼瑶、金庸、韩寒等人的作品,但一定要适量,而且一定要选择其中的精华。8. 与书本阅读相比,网上有丰富、及时的信息资源,我们可以根据自己的情况自由地选择阅读内容;同时,网络有交互功能,我们可以访问作者,与他们进行真正的对话,让我们当时就知道自己认识的深浅正误,并由此获得了体验。然而,网上也有色情暴力,游戏赌博,垃圾信息,侵犯性行为等,我们要学会自律,辨清是非,正确对待。

三(一)9.表示对正史的否定 10.①“这一类”指那些埋头苦干、拼命硬干、为民请命、舍身求法的中国的“脊梁”;“一部分人”指那些认为“中国人失掉了自信力的人。”;“中国的脊梁”就是现在也不少。 11.支柱(中坚、栋梁、支撑); “状无宰相”指当时能“公开的”国民党反动政客及其御用文人;“地底下”指变革社会的积极力量,因为它来自民众,故称“地底下”,在当时,这股力量指中国共产党。 12.a一小撮反动派 b全体中国人。 13.我们有并不失掉自信力的中国人在;中国人失掉了自信力 14. 埋头苦干:李时珍、毕升;拼命硬干:李自成、洪秀全;为民请命:包拯、海瑞;舍身求法:谭嗣同、商鞅等,只要人物符合各自的特点即可。

(二) 15. 通过对读书三境界的阐述,论证了达到“三境界”,或者把“吞”“啃”“品”当作对待不同读物的阅读方法,那么人生都会受益无穷的道理。 16. 读书有三境界:“吞”“啃”“品”。道理论证 17. (1)知识积累(2)知性提高(或:死知识化为活的血肉)(3)悟性升华18. 孔子的第一境界是“知之”;第二境界是“好之”;第三境界是“乐之”。 陶渊明的《桃花源记》中所写的“初极狭,才通人”是第一境界、“复行数十步”是第二境界、“豁然开朗”是第三境界。19. 示例:下功夫咬文嚼字,读懂文章,领悟精神,吸取养分。20 答题思路:(1)这篇短文告诉了你怎样读书?(2)《谈读书》你了解了哪些读书方法?(3)不求甚解真正的含义是指什么?(4)结合自己的实际情况,谈谈哪些读书方法对你特别有用处,你以后应该怎样读书。

(三)21. ①②③║④⑤。 22..作诠释、作比较、打比方。脑子用得勤(的人),肯定聪明。或:脑子多用只会聪明(不会笨)。 23.促进其它肌体、器官保持活力;使生活、精神充满活力。 24.不能删去。“几乎”表明并非全部,也有例外,删去后不能表达出这层意思。 25.本题鼓励学生各抒己见,只要符合文章内容即可给分。 26.本题鼓励学生各抒己见,只要符合题意,言之成理即可给分。

四、写作

27.略

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品资料·第 6 页 (共 6 页) 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》