第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件

文档属性

| 名称 | 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

历史部编版

人教版高一历史必修1中外历史纲要上

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

2、3世纪之交,军阀混战,东汉政权名存实亡。207年,号称出自汉朝皇族的刘备拜访隐士诸葛亮,请他出山辅佐自己。诸葛亮分析局势说:北方的曹操实力强大,而且控制了东汉皇帝,“诚不可与争锋”。东南的孙权割据多年,基础坚固,“可以为援而不可图也”。刘备只能争取控制西南地区,站稳脚跟,然后待机发展。这一“三分天下”的预言,后来得到应验。右图为出土的三国蜀墓彩绘陶屋,反映了蜀汉地方的建筑特点。

三国与西晋

东汉末年,曹操、刘备、孙权三大军事集团渐成鼎足之势。220年,曹操之子曹丕取代东汉称帝,定都洛阳,国号魏。刘备、孙权也相继称帝。刘备仍用汉的国号,定都成都,史称蜀汉,简称蜀。孙权定国号吴,定都建业。

魏国国力较强,在三国鼎立局面中略占上风。蜀、吴两国则加强了对南方少数民族地区的控制。263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀。266年,司马昭之子司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。司马炎即晋武帝。280年,西晋灭吴,完成统一。

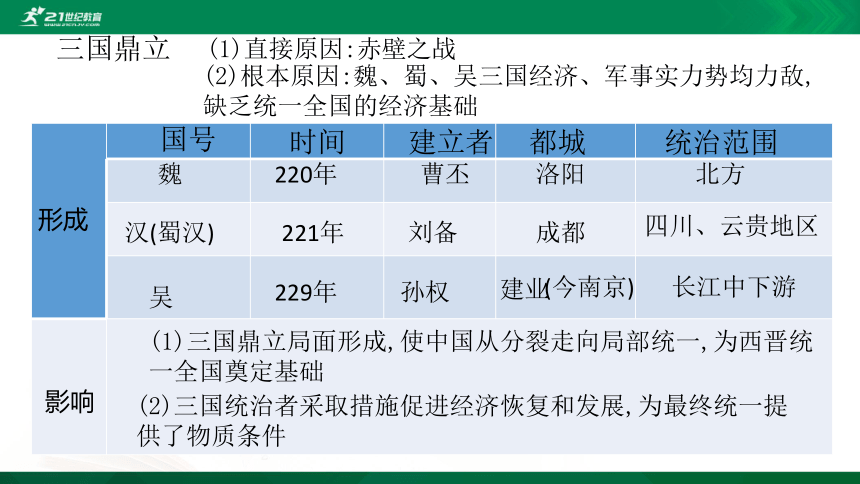

三国鼎立

形成

国号

时间

都城

统治范围

建立者

魏

220年

曹丕

洛阳

北方

汉(蜀汉)

221年

刘备

成都

四川、云贵地区

吴

建业

229年

孙权

(今南京)

(1)三国鼎立局面形成,使中国从分裂走向局部统一,为西晋统一全国奠定基础

(2)三国统治者采取措施促进经济恢复和发展,为最终统一提供了物质条件

影响

长江中下游

(1)直接原因:赤壁之战

(2)根本原因:魏、蜀、吴三国经济、军事实力势均力敌,缺乏统一全国的经济基础

学习聚焦

东汉这灭亡后出现三国鼎立局面,随后是西晋的短暂统一。

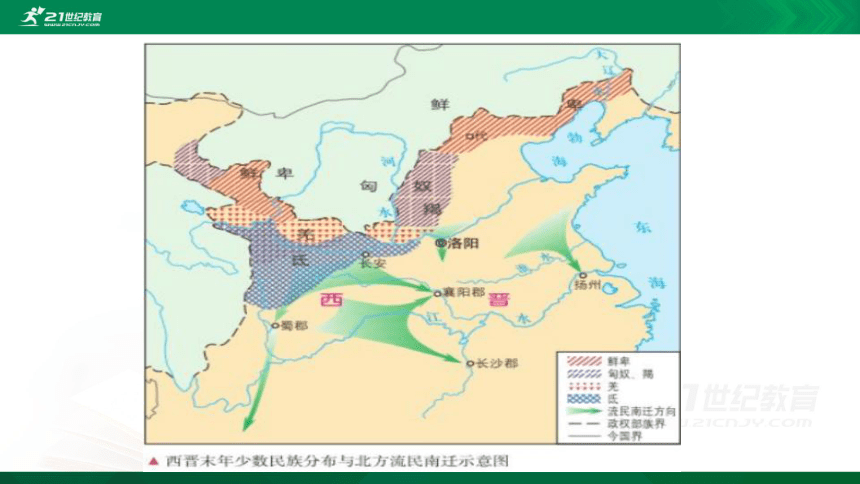

自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。到西晋,内迁的民族主要有匈奴、羯、氐、羌,还有活动在长城边缘的鲜卑。他们受到官府和汉族地主豪强的剥削压迫。晋武帝死后,继承者惠帝天生弱智,

背景

思考点

你觉得导致东汉以降西、北边陲少数民族不断向内地迁徙的原因可能有哪些?

躲避战乱和民族压迫

一批宗王展开对中央权力的争夺,由宫廷政变演化为内战。内迁少数民族卷入其中,并且逐渐主导了局势。316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭。自此,中国历史又进入一个比较长的分裂时期,起初是东晋十六国的割据,后来演变为南北朝的对峙。

东晋与南朝

317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为“士族”。

逃到南方的几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱。他们争权夺利,势力逐渐衰弱。420年,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,国号宋。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈4个王朝,合称“南朝””。4个王朝均定都建康,加上先前在此定都的吴和东晋,又统称为“六朝”。

南朝的第二个王朝齐又称南齐,以区别于北朝的北齐。

历史纵横

东晋的士族专权

东晋建立之初,高门士族琅邪(ya)王氏当权。其代表人物王导在朝中担任宰相,王敦统重兵坐镇长江中游,内外相应,时称“王与马,共天下”。司马睿即位接受百官朝贺时,甚至请王导与他并排上坐,王导坚决推辞,方才作罢,此后,颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。这几家士族都是在战乱中从北方移居到南方的。

琅邪,今山东临沂北。

预川,今河南许昌西。谯国,今安徽亳州。陈郡,今河南淮阳。太原,今山西太原。

从西晋末年起,北方人民为躲避战乱和民族压迫大批流亡南下,带来了先进的生产技术,也充实了劳动力资源。

东晋南朝时期,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

手工业方面,纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步。

商业以长江沿岸最为活跃,番禺则是主要的外贸港口。

在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐步与汉族相交融。

目的

表现

原因

影响

表现

学习聚焦

在东晋和南朝相继统治下,南方经济有了明显发展。

史料阅读

《宋书》中概括南朝前期南方经济发展的情况,写道:

至于元嘉末……-兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃(jiōng),盖东西之极盛也-地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn),则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠(hu).杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

上门闩

庄稼成熟

东晋北边的疆域,大致到淮河为止。东晋、南朝之交,一度将势力范围扩展到黄河南岸附近,但随后在军事上渐处下风,又退回到淮河一线。到陈朝,只能保有长江以南,上游又丢掉了四川和荆襄,在南北对峙中处于明显劣势,覆亡大局已定。

十六国与北朝

东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据政权。最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。其中大部分由内迁少数民族建立。它们都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。在长期混战中,原有族群布局被打乱,各族彼此频繁接触,差异慢慢缩小,但民族隔阂仍然广泛存在。

4世纪中叶,氐族建立的前秦统—北方,随后大举进攻东晋,前锋被击败于淝水。由于内部各族尚未交融,统治基础脆弱,强大的前秦政权一败之后迅速崩溃,曾经稍显缓和的民族矛盾又加剧了。

安徽寿县东

学习聚焦

从十六国到北朝,北方政权在民族交融的基础上逐渐壮大,为统一全国准备了条件。

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。

他①将都城从平城迁到洛阳,迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城;

②以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,改说汉语;

③改鲜卑姓为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元;

措施

原鲜卑姓氏

改称的汉姓

拓拔氏

元

拔拔氏

长孙

乙旃氏

叔孙

达奚氏

奚

丘穆陵氏

穆

步六孤氏

陆

贺赖氏

贺

独孤氏

刘

贺楼氏

楼

勿忸于氏

于

纥奚氏

嵇

尉迟氏

尉

④仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族高门士族通婚。

这些改革措施顺应了北方民族交往、交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

措施

评价

影响

鲜卑旧墟石室嘎仙洞种祝文

1980年,考古工作者在内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗一个山洞——嘎仙洞的石壁上,发现了北魏皇帝祭祖时镌刻的祝文,文字与《魏书》相关记载相同,证明嘎仙洞就是《魏书》中提到的鲜卑拓践部“石室”祖庙。

史料阅读

记载北魏历史的《魏书》,高度评价北魏孝文帝深厚的汉文化修养,以及他的改革措施:

帝……雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉,善谈《庄》《老》,尤精释义。才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字…

史臣曰:有魏始墓代、朔,廓平南夏,辟壤经世,成以威武为业,文教之事,所未遑也。高祖…钦明稽古,协御天人,帝王制作,朝野轨度,斟酌用舍,焕乎其有文章,海内生民成受耳目之赐!——《魏书·高祖纪》

代、朔,指今山西北部、内蒙古南部带,是北魏建立初期国家中心所在。

6世纪前期,北魏发生动乱,两名皇族被军阀拥戴,分裂为东魏和西魏,稍后又分别被北齐、北周取代。上述5个王朝合称北朝。北齐、北周东西对峙,北周内政修明,逐渐占据优势,灭掉北齐。不久,隋朝取代北周,统一全国,终于结束了长达数百年的分裂割据局面。

先秦华夏族融汇周边少数民族成分的史实亦可纳入其中,但从汉代开始的材料就足够了。查找资料时可注意区分不同情况:①少数民族的姓氏与汉姓重合或近似,逐渐混淆于汉姓(如粟特人“昭武九姓”中的安、史、石曹、康、何、米诸姓氏);②汉族王朝对少数民族赐姓,或少数民族人居汉族王朝统治之下主动改用汉姓;③少数民族在少数民族王朝统治期间逐渐改用汉姓;④少数民族在少数民族王朝灭亡后改用汉姓。

北魏孝文帝改革中的民族交融政策,主要是推动统治民族鲜卑族汉化。无论就当时还是长远的角度面言。这都具有明显的积极意义:

大大缓解了鲜卑族与汉族之间的民族矛盾,顺应了十六国以来北方民族交融的历史趋势,为全国重归统一创造了条件,也为以后隋唐盛世的出现奠定了基础。但是,改革中某些具体措施在当时激化了鲜卑等少数民族的内部矛盾,一部分在改革中利益受到损害的少数民族军人(以鲜卑等少数民族为主,但也包括鲜卑化的汉人)对北魏朝廷产生了离心倾向。这种离心倾向与政治腐败和其他社会矛盾相结合,终于引发了大规模的动乱,导致了北魏的灭亡。在随后建立的东魏-北齐、西魏-北周王朝,民族交融趋势也因而出现了不同形式和不同程度的逆转。东魏-北齐王朝的民族政策,较之北魏孝文帝改革的倒退尤为明显。然而从长时段来看,这种逆转或倒退终究是短暂的,并未从根本上影响民族交融的大趋势。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

历史部编版

人教版高一历史必修1中外历史纲要上

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

2、3世纪之交,军阀混战,东汉政权名存实亡。207年,号称出自汉朝皇族的刘备拜访隐士诸葛亮,请他出山辅佐自己。诸葛亮分析局势说:北方的曹操实力强大,而且控制了东汉皇帝,“诚不可与争锋”。东南的孙权割据多年,基础坚固,“可以为援而不可图也”。刘备只能争取控制西南地区,站稳脚跟,然后待机发展。这一“三分天下”的预言,后来得到应验。右图为出土的三国蜀墓彩绘陶屋,反映了蜀汉地方的建筑特点。

三国与西晋

东汉末年,曹操、刘备、孙权三大军事集团渐成鼎足之势。220年,曹操之子曹丕取代东汉称帝,定都洛阳,国号魏。刘备、孙权也相继称帝。刘备仍用汉的国号,定都成都,史称蜀汉,简称蜀。孙权定国号吴,定都建业。

魏国国力较强,在三国鼎立局面中略占上风。蜀、吴两国则加强了对南方少数民族地区的控制。263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀。266年,司马昭之子司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。司马炎即晋武帝。280年,西晋灭吴,完成统一。

三国鼎立

形成

国号

时间

都城

统治范围

建立者

魏

220年

曹丕

洛阳

北方

汉(蜀汉)

221年

刘备

成都

四川、云贵地区

吴

建业

229年

孙权

(今南京)

(1)三国鼎立局面形成,使中国从分裂走向局部统一,为西晋统一全国奠定基础

(2)三国统治者采取措施促进经济恢复和发展,为最终统一提供了物质条件

影响

长江中下游

(1)直接原因:赤壁之战

(2)根本原因:魏、蜀、吴三国经济、军事实力势均力敌,缺乏统一全国的经济基础

学习聚焦

东汉这灭亡后出现三国鼎立局面,随后是西晋的短暂统一。

自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。到西晋,内迁的民族主要有匈奴、羯、氐、羌,还有活动在长城边缘的鲜卑。他们受到官府和汉族地主豪强的剥削压迫。晋武帝死后,继承者惠帝天生弱智,

背景

思考点

你觉得导致东汉以降西、北边陲少数民族不断向内地迁徙的原因可能有哪些?

躲避战乱和民族压迫

一批宗王展开对中央权力的争夺,由宫廷政变演化为内战。内迁少数民族卷入其中,并且逐渐主导了局势。316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭。自此,中国历史又进入一个比较长的分裂时期,起初是东晋十六国的割据,后来演变为南北朝的对峙。

东晋与南朝

317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成一个特殊的社会阶层,称为“士族”。

逃到南方的几家北方高门士族先后执掌朝政,成为东晋政权的主要支柱。他们争权夺利,势力逐渐衰弱。420年,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,国号宋。此后170年间,南方先后经历了宋、齐、梁、陈4个王朝,合称“南朝””。4个王朝均定都建康,加上先前在此定都的吴和东晋,又统称为“六朝”。

南朝的第二个王朝齐又称南齐,以区别于北朝的北齐。

历史纵横

东晋的士族专权

东晋建立之初,高门士族琅邪(ya)王氏当权。其代表人物王导在朝中担任宰相,王敦统重兵坐镇长江中游,内外相应,时称“王与马,共天下”。司马睿即位接受百官朝贺时,甚至请王导与他并排上坐,王导坚决推辞,方才作罢,此后,颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。这几家士族都是在战乱中从北方移居到南方的。

琅邪,今山东临沂北。

预川,今河南许昌西。谯国,今安徽亳州。陈郡,今河南淮阳。太原,今山西太原。

从西晋末年起,北方人民为躲避战乱和民族压迫大批流亡南下,带来了先进的生产技术,也充实了劳动力资源。

东晋南朝时期,南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

手工业方面,纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步。

商业以长江沿岸最为活跃,番禺则是主要的外贸港口。

在江南开发的过程中,许多山区的少数民族也逐步与汉族相交融。

目的

表现

原因

影响

表现

学习聚焦

在东晋和南朝相继统治下,南方经济有了明显发展。

史料阅读

《宋书》中概括南朝前期南方经济发展的情况,写道:

至于元嘉末……-兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩,户不夜扃(jiōng),盖东西之极盛也-地广野丰,民勤本业,一岁或稔(rěn),则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩直一金,鄠(hu).杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

上门闩

庄稼成熟

东晋北边的疆域,大致到淮河为止。东晋、南朝之交,一度将势力范围扩展到黄河南岸附近,但随后在军事上渐处下风,又退回到淮河一线。到陈朝,只能保有长江以南,上游又丢掉了四川和荆襄,在南北对峙中处于明显劣势,覆亡大局已定。

十六国与北朝

东晋统治南方的时候,北方先后出现了一批割据政权。最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。其中大部分由内迁少数民族建立。它们都采用了中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度。在长期混战中,原有族群布局被打乱,各族彼此频繁接触,差异慢慢缩小,但民族隔阂仍然广泛存在。

4世纪中叶,氐族建立的前秦统—北方,随后大举进攻东晋,前锋被击败于淝水。由于内部各族尚未交融,统治基础脆弱,强大的前秦政权一败之后迅速崩溃,曾经稍显缓和的民族矛盾又加剧了。

安徽寿县东

学习聚焦

从十六国到北朝,北方政权在民族交融的基础上逐渐壮大,为统一全国准备了条件。

4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏强大起来,于439年统一北方。5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏在位,大力推动民族交融。

他①将都城从平城迁到洛阳,迁到洛阳的鲜卑贵族一律将籍贯改为洛阳,死后不得归葬平城;

②以汉族服饰取代鲜卑服饰,朝中禁鲜卑语,改说汉语;

③改鲜卑姓为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元;

措施

原鲜卑姓氏

改称的汉姓

拓拔氏

元

拔拔氏

长孙

乙旃氏

叔孙

达奚氏

奚

丘穆陵氏

穆

步六孤氏

陆

贺赖氏

贺

独孤氏

刘

贺楼氏

楼

勿忸于氏

于

纥奚氏

嵇

尉迟氏

尉

④仿照魏晋以来汉族社会的士族阶层,将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门,并鼓励他们与汉族高门士族通婚。

这些改革措施顺应了北方民族交往、交融的历史趋势,大大缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

措施

评价

影响

鲜卑旧墟石室嘎仙洞种祝文

1980年,考古工作者在内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗一个山洞——嘎仙洞的石壁上,发现了北魏皇帝祭祖时镌刻的祝文,文字与《魏书》相关记载相同,证明嘎仙洞就是《魏书》中提到的鲜卑拓践部“石室”祖庙。

史料阅读

记载北魏历史的《魏书》,高度评价北魏孝文帝深厚的汉文化修养,以及他的改革措施:

帝……雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉,善谈《庄》《老》,尤精释义。才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字…

史臣曰:有魏始墓代、朔,廓平南夏,辟壤经世,成以威武为业,文教之事,所未遑也。高祖…钦明稽古,协御天人,帝王制作,朝野轨度,斟酌用舍,焕乎其有文章,海内生民成受耳目之赐!——《魏书·高祖纪》

代、朔,指今山西北部、内蒙古南部带,是北魏建立初期国家中心所在。

6世纪前期,北魏发生动乱,两名皇族被军阀拥戴,分裂为东魏和西魏,稍后又分别被北齐、北周取代。上述5个王朝合称北朝。北齐、北周东西对峙,北周内政修明,逐渐占据优势,灭掉北齐。不久,隋朝取代北周,统一全国,终于结束了长达数百年的分裂割据局面。

先秦华夏族融汇周边少数民族成分的史实亦可纳入其中,但从汉代开始的材料就足够了。查找资料时可注意区分不同情况:①少数民族的姓氏与汉姓重合或近似,逐渐混淆于汉姓(如粟特人“昭武九姓”中的安、史、石曹、康、何、米诸姓氏);②汉族王朝对少数民族赐姓,或少数民族人居汉族王朝统治之下主动改用汉姓;③少数民族在少数民族王朝统治期间逐渐改用汉姓;④少数民族在少数民族王朝灭亡后改用汉姓。

北魏孝文帝改革中的民族交融政策,主要是推动统治民族鲜卑族汉化。无论就当时还是长远的角度面言。这都具有明显的积极意义:

大大缓解了鲜卑族与汉族之间的民族矛盾,顺应了十六国以来北方民族交融的历史趋势,为全国重归统一创造了条件,也为以后隋唐盛世的出现奠定了基础。但是,改革中某些具体措施在当时激化了鲜卑等少数民族的内部矛盾,一部分在改革中利益受到损害的少数民族军人(以鲜卑等少数民族为主,但也包括鲜卑化的汉人)对北魏朝廷产生了离心倾向。这种离心倾向与政治腐败和其他社会矛盾相结合,终于引发了大规模的动乱,导致了北魏的灭亡。在随后建立的东魏-北齐、西魏-北周王朝,民族交融趋势也因而出现了不同形式和不同程度的逆转。东魏-北齐王朝的民族政策,较之北魏孝文帝改革的倒退尤为明显。然而从长时段来看,这种逆转或倒退终究是短暂的,并未从根本上影响民族交融的大趋势。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进