统编版历史选择性必修三第3课 中国近代至当代政治制度的演变 导学案

文档属性

| 名称 | 统编版历史选择性必修三第3课 中国近代至当代政治制度的演变 导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-05 09:15:04 | ||

图片预览

文档简介

第

3

课

中国近代以来政治制度演变

课标内容

唯物史观

运用唯物辩证史观及有关理论,理解民国时期初建共和制和新中国建立共和制的重大意义。

时空观念

认识中国建立共和制的曲折历程所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

史料实证

运用文献资料,解读中国共和制的政治制度探索的艰难性与复杂性。

历史解释

通过史料分析,认识不同历史时期(民国时期、中华人民共和国时期)中国的政治制度的性质与特点。

家国情怀

学习共和制建立的曲折历程,认识到中国特色社会主义民主政治是历史的选择、人民的选择,增强对国家制度建设的认同感,树立制度自信。

1.重点:中共在根据地的制度探索、中华人民共和国的政治制度

2.难点:民国时期政治制度探索历程的艰难性与复杂性

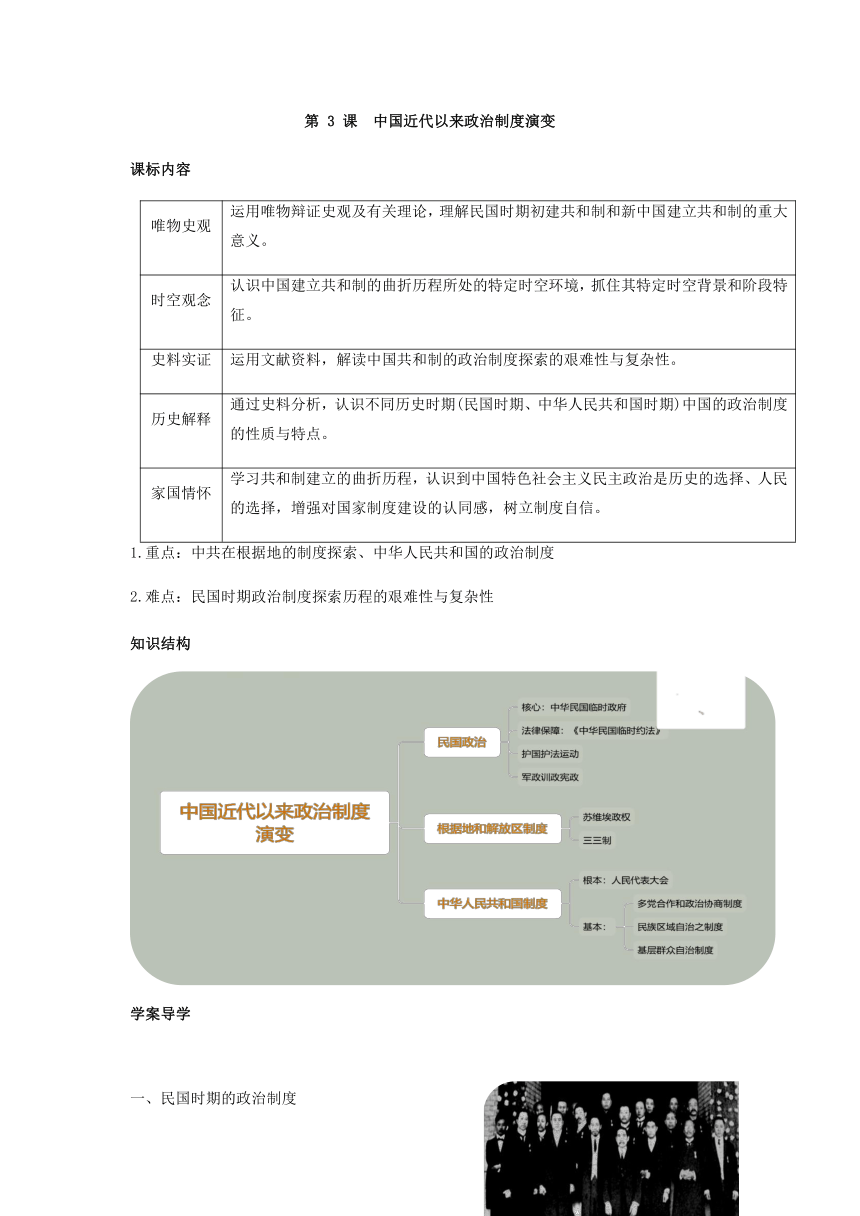

知识结构

学案导学

一、民国时期的政治制度

(一)南京临时政府时期

1、核心:中华民国临时政府

时间:________________(中华民国元年)

国都:南京

政体:____________民主共和国

国旗:五色旗

纪年:中华民国

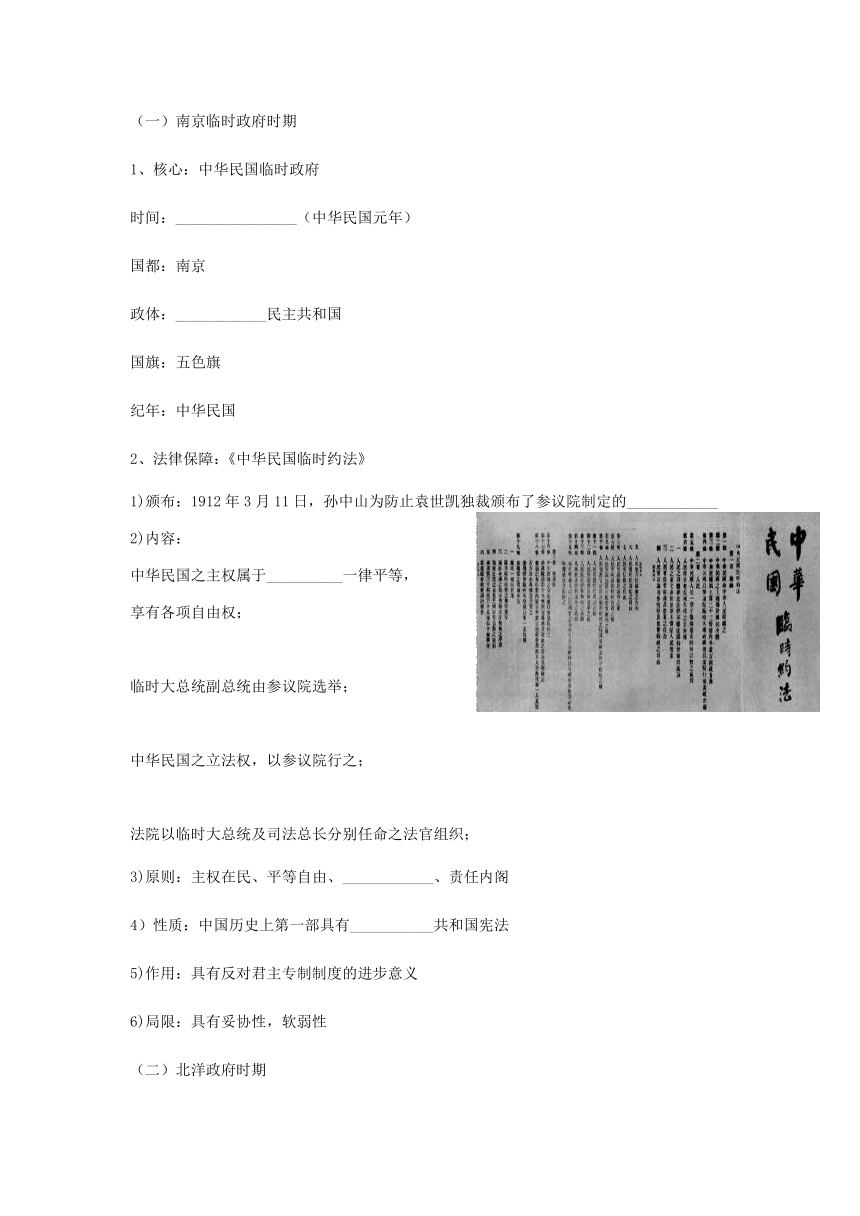

法律保障:《中华民国临时约法》

1)颁布:1912年3月11日,孙中山为防止袁世凯独裁颁布了参议院制定的____________

2)内容:

中华民国之主权属于__________一律平等,

享有各项自由权;

临时大总统副总统由参议院选举;

中华民国之立法权,以参议院行之;

法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织;

3)原则:主权在民、平等自由、____________、责任内阁

4)性质:中国历史上第一部具有___________共和国宪法

5)作用:具有反对君主专制制度的进步意义

6)局限:具有妥协性,软弱性

(二)北洋政府时期

1、背景:___革命后,随着专制政权的土崩瓦解,各类政党、社团纷纷建立,各派政治力量迅速分化和重组。为谋求___席位,各党派展开激烈竞争,开始了___政治的尝试。

2、国民党的议会斗争:1912年8月___党成立后,宋教仁等人想通过议会斗争实现资产阶级民主政治。国民党在国会选举中获胜,____成为国会中多数党的领袖,将负责组织责任内阁。这威胁到了袁世凯的___统治。1913年春,宋教仁在上海火车站被___。

3、政党政治的失败:

(1)二次革命:“宋案”发生后,国民党发动了“_______”。由于国民党内部力量涣散,“二次革命”很快被镇压下去。

(2)袁世凯独裁:镇压“二次革命”后,袁世凯强迫国会议员选举他为___大总统。就任正式大总统后,袁世凯先后下令解散了___________,公布《中华民国约法》。此后,政党政治名存实亡。

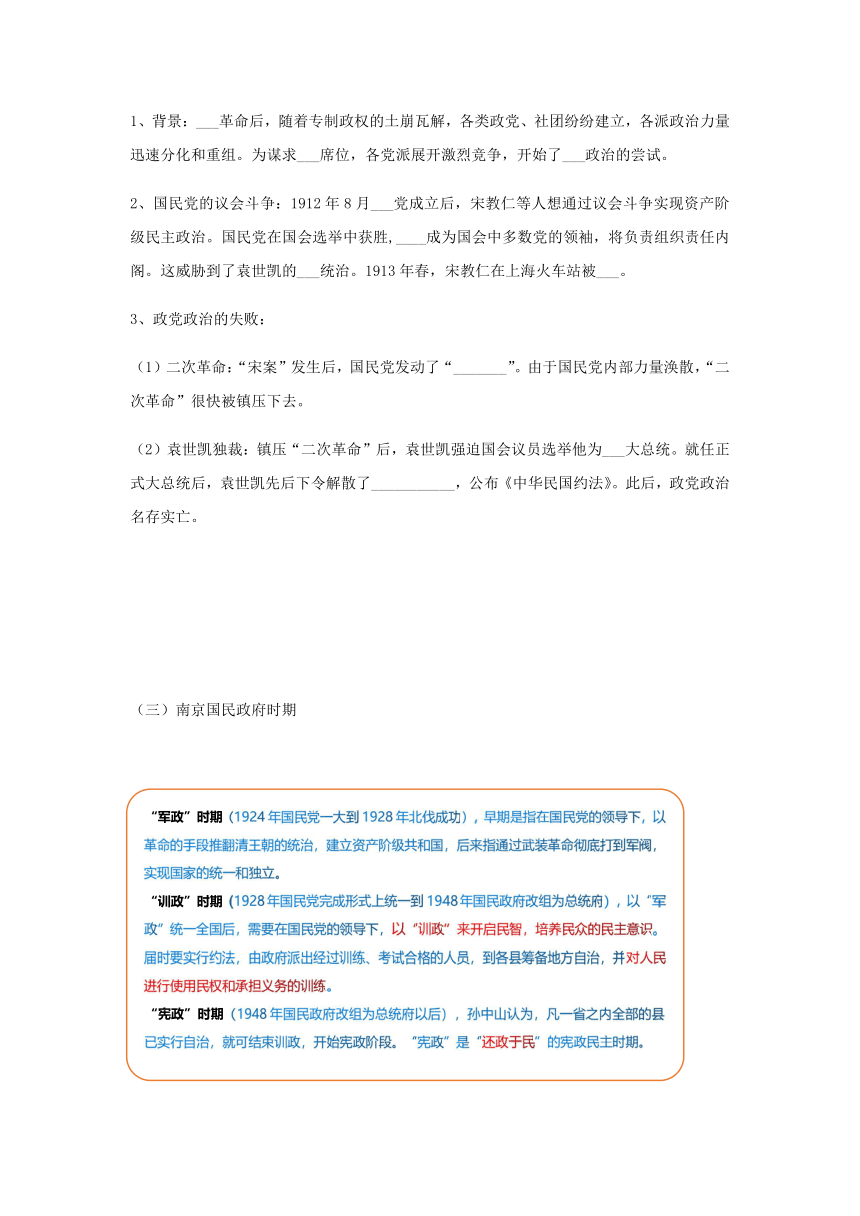

南京国民政府时期

二、中共在根据地的制度探索

(一)土地革命战争时期

1.中华苏维埃共和国临时中央政府

1)建立:1931.11.江西瑞金召开

2)内容:

大会制定了宪法大纲,通过了土地法、

_____法等法令

3)性质:中国第一个________政权,是创建人民革命政权的尝试。

(二)抗日战争时期

政权建设:边区政府,边区参议会,三三制

1)定义:三三制是中国抗日战争时期在________--建立的抗日民主政权在人员组成上采取的制度。是中国共产党的抗日_____________战线政策的具体体现。

2)内容:根据三三制的规定,在政权机构和民意机关的人员名额分配上,代表工人阶级和贫农的共产党员、代表和联系广大小资产阶级的非党左派进步分子和代表中等资产阶级、开明绅士的中间分子各占__________。为防止地主豪绅钻进政治机关,规定基层政权的成份可以依据实际情况酌情变通。

3)意义:对团结抗日、推动全国的民主化,反对蒋介石的一党专政起到了积极作用。

(三)解放战争时期

1、背景:解放战争期间,战局发展变化和解放区的_______。

2、政权与制度建设:中国共产党在政权建设上采取在解放区设置____的办法,巩固新兴的人民政权。东北、华北、中南、西北等行政区先后建立起来。行政区设_______或人民政府,作为最高一级的_______机关,各自管辖若干_______行政单位。

3、意义:巩固新兴的人民政权,为_____的政权建设打下了坚实基础。

三、中华人民共和国的政治制度

(一)根本政治制度:人民代表大会制度

1、1)《中国人民政治协商会议共同纲领》

1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平中南海怀仁堂隆重开幕,会议代行全国人民代表大会的职权,通过了具有临时宪法性质的《________________》,选举产生了中央人民政府委员会,宣告了中华人民共和国的成立。

第—章

总

纲

第一条

中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政,反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义,为中国的独立、民主、和平、统一和富强而奋斗。

第二章

政权机关

第十二条

中华人民共和国的国家政权属于________。人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。

2)《中华人民共和国宪法》

1954年,第一届全国人民代表大会召开,颁布了《中华人

民共和国宪法》,标志着人民代表大会制度的正式建立。

这一制度的核心保证国家的一切权利属于人民,

人民通过__________大会参与国家事务的管理,行驶

当家做主的权力。

这一制度,促进社会主义_______和法制建设建设,

促进社会主义_______化建设和社会主义改造顺利完成。

基本制度:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,民族区域自治制度,基层群众自治制度。

新时期政治制度:

全会号召,全党全国各族人民要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚定信心,保持定力,锐意进取,开拓创新,为坚持和完善中国特色____________制度、推进国家治理体系和治理_______现代化,实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗!

检测达标

1.1940年,中共中央曾发出指示:“要教育干部党员与群众学会议会斗争的方式与民主作风,善于在民主斗争的形式、政府仲裁的形式下来保护基本群众的利益与实现党的政策,而不是让别人感觉仍同国民党一样的‘一党专政’。”中国共产党发出该指示,旨在

A.坚持全面抗战路线

B.推翻国民党独裁统治

C.组建民主联合政府

D.扩大自身的阶级基础

2.武昌起义时,武汉新军以“铁血十八星旗”作为革命的标志,其中“十八星”代表汉族聚居的十八省。但该旗帜在中华民国成立时并未获选成为中华民国国旗,取而代之的是象征“汉满蒙回藏”等五大民族共和的“五色旗”。辛亥革命时期旗帜的变化从本质上反映了

A.中国恢复主权完整的独立国家地位

B.孙中山放弃了多民族国家统一的追求

C.辛亥革命以民族平等、团结为目标

D.革命党人为维护政权改进民族主义思想

3.新中国成立后,中央人民政府系统共有副部长以上干部500名,其中非共产党员人士约1/3以上,而在中央人民政府副主席、委员、政务院副总理、委员,及一些部委中,非共产党员人士占到1/2或1/2以上。这个高级领导干部的阵容(

)

A.反映了新中国的基本政治制度特点

B.说明政协是协商国家大政方针的机构

C.体现了中国共产党领导下的多党合作制

D.体现了政权机构的运行机制

4.2011年,美国著名未来学家约翰·耐斯比特在他的新著《中国大趋势》中认为:中国没有以民主的名义使自己陷入政党争斗的局面,而是以一党体制实现现代化,发展出一种独特的纵向民主,形成稳定的关键。这里的“中国没有……陷入……争斗的局面”和“一党体制”是指

A.中共领导的多党合作和政治协商制度

B.人民代表大会制度

C.民族区域自治制度

D.基层民主选举制度

5.1947年国民党据《中华民国宪法》完成了政府的改组,在国府委员中,国民党人占17人、青年党、民社党及社会贤达占11,《大公报》对此的民意调查显示:100人中的50%为其打分为零分,平均分不到24分,其中?的人认为青年党和民社党根本就不该参加这个政府。材料较为客观地反映出

A.抗战胜利后中国两种命运的斗争

B.中国人民为和平民主建国的努力

C.民主联合政府在一定程度上实现

D.国民党政权处于合法性危机之中

二、材料分析题

6.阅读下列材料,回答问题

材料一:在资产阶级革命过程中,资产阶级颁发了一系列法律文件来巩固资产阶级革命的成果.1689年,英国议会制订的《权利法案》,以明确的法律条文限制国王的权利,被视为英国君主立宪制政体确立的标志;1776年北美大陆会议发表《独立宣言》,以资产阶级启蒙思想为根据,宣告了美利坚合众国的诞生,是美国资产阶级纲领性文件,被视为最早的《人权宣言》;1787年,美国制定的1787年宪法,规定了美国一整套国家体制,被视为近代第一部资产阶级成文宪法;1789年法国制宪会议发表的《人权宣言》以天赋人权、自由平等原则,否定了封建主义的王权和特权。1875年法国国民议会颁布《法兰西第三共和国宪法》,确立了共和政体。

材料二:一场伟大的革命已经发生——这一革命的发生不是由于任何现存国家中的力量的变化,而是由于在世界的一个新地区出现了一个新的种类的新国家。它已在所有的力量关系、力量均势和力量趋势方面引起一个巨大变化,就像一个新行星的出现会在太阳系中引起一个巨大变化一样。

——H.科特《欧洲的美国精神》

材料三:民国初年是一个非常的时代,处于制宪政治时期,而非常态政治时期。制宪政治要解决的是一个国家的根本大法,因此,参与制宪的各个党派虽然有各自的价值、信念和利益,但要求他

们在制宪的时候,暂时放下党派之私见和私利,从国家的长远和整体利益出发,制定超越党派的永久宪法。……美国在建国之初也曾出现过私人利益泛滥、普遍出现腐败、派系与党争等一系列问题。……在费城制宪会议的过程之中,虽然各州、派系之间有利益冲突,但为了实现共同的国家未来和长远的政治秩序,大家一方面相互承认对方的逐利冲动,另一方面寻求利益整合和政治妥协的可能性。美国人坚信,只要有适当的制度性安排,各种分散的私人利益可以“共和”为民族的整体利益。

——许纪霖《辛亥后民初的制度转型为何失败?》

材料四:

我们需要提高对“现代化”概念的综合性的理解。已经为人们很熟悉的“现代化包括器物、制度与观念三个层面”这句话,在很多学者那里“器物”被解释为经济,“制度”被解释为政治,“观念”被解释为文化,于是现代化就被解释为经济、政治、文化三个方面的现代化。“层面”被“方面”,物质(器物)的内容与制度的、观念的内容割裂开来,“经济现代化”被突出地强调,……。而从综合思维的角度看,现代化的每个方面都包含着不同的层面。比如,政治现代化、经济现代化、社会现代化等方面,其中的任何一个方面(或领域)都包含着物质(器物)、制度和观念三个层面。

——尹保云《经济现代化的三个层面》

材料五:

大国竞争的核心是文明的竞争,大国崛起的核心是文明的崛起。一部人类文明史证明了这样一条规律,谁创造了领先世界的文明,谁就可能成为世界强国。历史深层的运动,决定着哪些国家有条件实现“崛起”。这“历史深层的运动”,便是文明的运动。

——李洪峰《大国崛起的文化准备》

请回答:

(1)依据材料一,概括西方近代资本主义民主政治制度的基本特点。

(2)结合所学知识,说明材料二中美国民主政治在“所有的力量关系、力量均势和力量趋势方面引起一个巨大变化”的表现。

(3)根据材料三,概括民国初期、美国独立初期面临的相同政治问题。

(4)指出材料四所阐述的主要观点是什么请以辛亥革命影响为例来说明上述观点。

(5)材料二论证大国崛起运用了什么史观?试以此史观阐释英国“历史深层的运动”。

参考答案

1.A

【解析】

【详解】

据题意可知,中共中央指示要切实落实民主,避免出现“一党专政”以获取人民的支持,说明中共中央旨在团结人民,坚持全面抗战路线,故选A;1940年是抗日战争期间,中共在此时并没有推翻国民党独裁统治的目的,排除B;此时的中共主要目的在于获取人民群众的支持以坚持全民族抗战,并非是为了组建民主联合政府和扩大自身阶级基础,排除CD。

2.D

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学知识可知,“十八星”代表汉人居住的18个行省,是因为晚清时期的革命家对革命有“上下两策”,上策是革命政府收复清朝的全部领土;下策是革命政府收复中原十八个汉族人省份的主权,把满蒙疆藏“出卖”给列强,以换取他们对革命的支持。但最后选取了象征“汉满蒙回藏”等五大民族共和的“五色旗”,说明革命党人为维护主权改进民族主义思想,故D选项正确;武昌起义时期中国还没有恢复国家主权的完整,故A选项说法有误;根据所学知识可知,材料中旗帜由“十八星旗”到“五色旗”,体现了革命党人为维护主权改进民族主义思想,无法体现孙中山放弃了多民族国家统一的追求,故B选项错误;材料问的是辛亥革命时期旗帜的变化从本质上反映的问题,“五色旗”体现民族平等、团结,但无法体现旗帜的变化从本质上反映的问题,故C选项错误。

3.C

【解析】

试题分析:本题主要考查学生解读题干材料,获取有效信息,认识历史事物本质和规律,比较、分析,并作出准确判断的能力。根据题干材料关键信息“中央人民政府系统,非共产党员人士约1/3以上”、“非共产党员人士占到1/2或1/2以上”等,本题实际上考查现代中国民主政治制度建设相关内容——中共领导下的多党合作制。据此,分析、判断选项,可知:A项具有片面性,基本政治制度还包括人民代表大会制度和民族区域自治制度;B项,题干材料无从体现“政协运作”。进一步可知,C项表述准确,符合题意。故,本题正确答案选C。

考点:现代中国的政治建设与祖国统一·民主政治制度建设·中共领导下的多党合作制

4.A

【解析】

【分析】

【详解】

试题分析:新中国的民主政治建设。中国共产党与民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”,共产党是社会主义建设的坚强领导核心,民主党派参政议政,所以材料反映的是中共领导的多党合作和政治协商制度,故选A;BCD与题意不符,排除。

5.D

【解析】

根据“《大公报》对此的民意调查显示:100人中的50%为其打分为零分,平均分不到24分,其中?的人认为青年党和民社党根本就不该参加这个政府”可知,民众对国民党政权认可度不高,说明国民党政权处于合法性危机之中,D正确;材料无法体现“两种命运的斗争”,排除A;材料反映的是民众对国民党政权认可度不高,B无法体现,排除;材料反映的是民众对国民党政权认可度不高,C不符合题意,排除。

6.(1)特点:通过立法确立民主政治;建立健全议会民主制度;倡导天赋人权,自由平等等原则

(2)表现:1787年宪法体现了“分权与制衡”原则;两党交替执政;实行共和政体等。

(3)相同问题:都存在党派之争、利益群体之争;都急需制定宪法;都需要建立稳定的政治体制,实现国家的长治久安。

(4)主要观点:现代化的每个方面都包含物质、制度、观念三个层面。辛亥革命影响:物质层面,促进了民族资本主义的发展;制度层面,建立了中华民国,确立了三权分立的政治原则;文化层面,使民主共和观念深入民心。

(5)运用了文明史观。“历史深层的运动”表现在政治文明上英国开创了君主立宪制、内阁制、政党制等现代政治制度;或在物质文明方面英国最早进行了工业革命;在科技方面,牛顿经典力学体系标志着人类进入科学时代等。

【解析】

【分析】

【详解】

(1)特点:根据“以明确的法律条文限制国王的权利”“颁布《法兰西第三共和国宪法》”得出通过立法确立民主政治;根据“被视为英国君主立宪制政体确立的标志”“确立了共和政体”得出建立健全议会民主制度;根据“以天赋人权、自由平等原则,否定了封建主义的王权和特权”得出倡导天赋人权,自由平等等原则。

(2)表现:结合所学,可从1787年宪法体现了“分权与制衡”原则、两党交替执政、实行共和政体等分析回答。

(3)相同问题:根据“暂时放下党派之私见和私利”“美国在建国之初也曾出现过私人利益泛滥、普遍出现腐败、派系与党争等一系列问题”得出都存在党派之争、利益群体之争;根据“制宪政治要解决的是一个国家的根本大法”“美国人坚信,只要有适当的制度性安排,各种分散的私人利益可以‘共和’为民族的整体利益”得出都急需制定宪法;根据“从国家的长远和整体利益出发,制定超越党派的永久宪法”“为了实现共同的国家未来和长远的政治秩序”得出都需要建立稳定的政治体制,实现国家的长治久安。

(4)主要观点:根据“现代化就被解释为经济、政治、文化三个方面的现代化”得出现代化的每个方面都包含物质、制度、观念三个层面。辛亥革命影响:结合所学可知,辛亥革命在物质层面促进了民族资本主义的发展、在制度层面建立了中华民国,确立了三权分立的政治原则,在文化层面使民主共和观念深入民心。

(5)根据“大国竞争的核心是文明的竞争,大国崛起的核心是文明的崛起”得出运用了文明史观。结合所学,可从在政治文明上英国开创了君主立宪制、内阁制、政党制等现代政治制度;在物质文明方面英国最早进行了工业革命;在科技方面,牛顿经典力学体系标志着人类进入科学时代等阐释英国“历史深层的运动”。

3

课

中国近代以来政治制度演变

课标内容

唯物史观

运用唯物辩证史观及有关理论,理解民国时期初建共和制和新中国建立共和制的重大意义。

时空观念

认识中国建立共和制的曲折历程所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

史料实证

运用文献资料,解读中国共和制的政治制度探索的艰难性与复杂性。

历史解释

通过史料分析,认识不同历史时期(民国时期、中华人民共和国时期)中国的政治制度的性质与特点。

家国情怀

学习共和制建立的曲折历程,认识到中国特色社会主义民主政治是历史的选择、人民的选择,增强对国家制度建设的认同感,树立制度自信。

1.重点:中共在根据地的制度探索、中华人民共和国的政治制度

2.难点:民国时期政治制度探索历程的艰难性与复杂性

知识结构

学案导学

一、民国时期的政治制度

(一)南京临时政府时期

1、核心:中华民国临时政府

时间:________________(中华民国元年)

国都:南京

政体:____________民主共和国

国旗:五色旗

纪年:中华民国

法律保障:《中华民国临时约法》

1)颁布:1912年3月11日,孙中山为防止袁世凯独裁颁布了参议院制定的____________

2)内容:

中华民国之主权属于__________一律平等,

享有各项自由权;

临时大总统副总统由参议院选举;

中华民国之立法权,以参议院行之;

法院以临时大总统及司法总长分别任命之法官组织;

3)原则:主权在民、平等自由、____________、责任内阁

4)性质:中国历史上第一部具有___________共和国宪法

5)作用:具有反对君主专制制度的进步意义

6)局限:具有妥协性,软弱性

(二)北洋政府时期

1、背景:___革命后,随着专制政权的土崩瓦解,各类政党、社团纷纷建立,各派政治力量迅速分化和重组。为谋求___席位,各党派展开激烈竞争,开始了___政治的尝试。

2、国民党的议会斗争:1912年8月___党成立后,宋教仁等人想通过议会斗争实现资产阶级民主政治。国民党在国会选举中获胜,____成为国会中多数党的领袖,将负责组织责任内阁。这威胁到了袁世凯的___统治。1913年春,宋教仁在上海火车站被___。

3、政党政治的失败:

(1)二次革命:“宋案”发生后,国民党发动了“_______”。由于国民党内部力量涣散,“二次革命”很快被镇压下去。

(2)袁世凯独裁:镇压“二次革命”后,袁世凯强迫国会议员选举他为___大总统。就任正式大总统后,袁世凯先后下令解散了___________,公布《中华民国约法》。此后,政党政治名存实亡。

南京国民政府时期

二、中共在根据地的制度探索

(一)土地革命战争时期

1.中华苏维埃共和国临时中央政府

1)建立:1931.11.江西瑞金召开

2)内容:

大会制定了宪法大纲,通过了土地法、

_____法等法令

3)性质:中国第一个________政权,是创建人民革命政权的尝试。

(二)抗日战争时期

政权建设:边区政府,边区参议会,三三制

1)定义:三三制是中国抗日战争时期在________--建立的抗日民主政权在人员组成上采取的制度。是中国共产党的抗日_____________战线政策的具体体现。

2)内容:根据三三制的规定,在政权机构和民意机关的人员名额分配上,代表工人阶级和贫农的共产党员、代表和联系广大小资产阶级的非党左派进步分子和代表中等资产阶级、开明绅士的中间分子各占__________。为防止地主豪绅钻进政治机关,规定基层政权的成份可以依据实际情况酌情变通。

3)意义:对团结抗日、推动全国的民主化,反对蒋介石的一党专政起到了积极作用。

(三)解放战争时期

1、背景:解放战争期间,战局发展变化和解放区的_______。

2、政权与制度建设:中国共产党在政权建设上采取在解放区设置____的办法,巩固新兴的人民政权。东北、华北、中南、西北等行政区先后建立起来。行政区设_______或人民政府,作为最高一级的_______机关,各自管辖若干_______行政单位。

3、意义:巩固新兴的人民政权,为_____的政权建设打下了坚实基础。

三、中华人民共和国的政治制度

(一)根本政治制度:人民代表大会制度

1、1)《中国人民政治协商会议共同纲领》

1949年9月21日,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平中南海怀仁堂隆重开幕,会议代行全国人民代表大会的职权,通过了具有临时宪法性质的《________________》,选举产生了中央人民政府委员会,宣告了中华人民共和国的成立。

第—章

总

纲

第一条

中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家,实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结各民主阶级和国内各民族的人民民主专政,反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义,为中国的独立、民主、和平、统一和富强而奋斗。

第二章

政权机关

第十二条

中华人民共和国的国家政权属于________。人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。

2)《中华人民共和国宪法》

1954年,第一届全国人民代表大会召开,颁布了《中华人

民共和国宪法》,标志着人民代表大会制度的正式建立。

这一制度的核心保证国家的一切权利属于人民,

人民通过__________大会参与国家事务的管理,行驶

当家做主的权力。

这一制度,促进社会主义_______和法制建设建设,

促进社会主义_______化建设和社会主义改造顺利完成。

基本制度:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,民族区域自治制度,基层群众自治制度。

新时期政治制度:

全会号召,全党全国各族人民要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚定信心,保持定力,锐意进取,开拓创新,为坚持和完善中国特色____________制度、推进国家治理体系和治理_______现代化,实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗!

检测达标

1.1940年,中共中央曾发出指示:“要教育干部党员与群众学会议会斗争的方式与民主作风,善于在民主斗争的形式、政府仲裁的形式下来保护基本群众的利益与实现党的政策,而不是让别人感觉仍同国民党一样的‘一党专政’。”中国共产党发出该指示,旨在

A.坚持全面抗战路线

B.推翻国民党独裁统治

C.组建民主联合政府

D.扩大自身的阶级基础

2.武昌起义时,武汉新军以“铁血十八星旗”作为革命的标志,其中“十八星”代表汉族聚居的十八省。但该旗帜在中华民国成立时并未获选成为中华民国国旗,取而代之的是象征“汉满蒙回藏”等五大民族共和的“五色旗”。辛亥革命时期旗帜的变化从本质上反映了

A.中国恢复主权完整的独立国家地位

B.孙中山放弃了多民族国家统一的追求

C.辛亥革命以民族平等、团结为目标

D.革命党人为维护政权改进民族主义思想

3.新中国成立后,中央人民政府系统共有副部长以上干部500名,其中非共产党员人士约1/3以上,而在中央人民政府副主席、委员、政务院副总理、委员,及一些部委中,非共产党员人士占到1/2或1/2以上。这个高级领导干部的阵容(

)

A.反映了新中国的基本政治制度特点

B.说明政协是协商国家大政方针的机构

C.体现了中国共产党领导下的多党合作制

D.体现了政权机构的运行机制

4.2011年,美国著名未来学家约翰·耐斯比特在他的新著《中国大趋势》中认为:中国没有以民主的名义使自己陷入政党争斗的局面,而是以一党体制实现现代化,发展出一种独特的纵向民主,形成稳定的关键。这里的“中国没有……陷入……争斗的局面”和“一党体制”是指

A.中共领导的多党合作和政治协商制度

B.人民代表大会制度

C.民族区域自治制度

D.基层民主选举制度

5.1947年国民党据《中华民国宪法》完成了政府的改组,在国府委员中,国民党人占17人、青年党、民社党及社会贤达占11,《大公报》对此的民意调查显示:100人中的50%为其打分为零分,平均分不到24分,其中?的人认为青年党和民社党根本就不该参加这个政府。材料较为客观地反映出

A.抗战胜利后中国两种命运的斗争

B.中国人民为和平民主建国的努力

C.民主联合政府在一定程度上实现

D.国民党政权处于合法性危机之中

二、材料分析题

6.阅读下列材料,回答问题

材料一:在资产阶级革命过程中,资产阶级颁发了一系列法律文件来巩固资产阶级革命的成果.1689年,英国议会制订的《权利法案》,以明确的法律条文限制国王的权利,被视为英国君主立宪制政体确立的标志;1776年北美大陆会议发表《独立宣言》,以资产阶级启蒙思想为根据,宣告了美利坚合众国的诞生,是美国资产阶级纲领性文件,被视为最早的《人权宣言》;1787年,美国制定的1787年宪法,规定了美国一整套国家体制,被视为近代第一部资产阶级成文宪法;1789年法国制宪会议发表的《人权宣言》以天赋人权、自由平等原则,否定了封建主义的王权和特权。1875年法国国民议会颁布《法兰西第三共和国宪法》,确立了共和政体。

材料二:一场伟大的革命已经发生——这一革命的发生不是由于任何现存国家中的力量的变化,而是由于在世界的一个新地区出现了一个新的种类的新国家。它已在所有的力量关系、力量均势和力量趋势方面引起一个巨大变化,就像一个新行星的出现会在太阳系中引起一个巨大变化一样。

——H.科特《欧洲的美国精神》

材料三:民国初年是一个非常的时代,处于制宪政治时期,而非常态政治时期。制宪政治要解决的是一个国家的根本大法,因此,参与制宪的各个党派虽然有各自的价值、信念和利益,但要求他

们在制宪的时候,暂时放下党派之私见和私利,从国家的长远和整体利益出发,制定超越党派的永久宪法。……美国在建国之初也曾出现过私人利益泛滥、普遍出现腐败、派系与党争等一系列问题。……在费城制宪会议的过程之中,虽然各州、派系之间有利益冲突,但为了实现共同的国家未来和长远的政治秩序,大家一方面相互承认对方的逐利冲动,另一方面寻求利益整合和政治妥协的可能性。美国人坚信,只要有适当的制度性安排,各种分散的私人利益可以“共和”为民族的整体利益。

——许纪霖《辛亥后民初的制度转型为何失败?》

材料四:

我们需要提高对“现代化”概念的综合性的理解。已经为人们很熟悉的“现代化包括器物、制度与观念三个层面”这句话,在很多学者那里“器物”被解释为经济,“制度”被解释为政治,“观念”被解释为文化,于是现代化就被解释为经济、政治、文化三个方面的现代化。“层面”被“方面”,物质(器物)的内容与制度的、观念的内容割裂开来,“经济现代化”被突出地强调,……。而从综合思维的角度看,现代化的每个方面都包含着不同的层面。比如,政治现代化、经济现代化、社会现代化等方面,其中的任何一个方面(或领域)都包含着物质(器物)、制度和观念三个层面。

——尹保云《经济现代化的三个层面》

材料五:

大国竞争的核心是文明的竞争,大国崛起的核心是文明的崛起。一部人类文明史证明了这样一条规律,谁创造了领先世界的文明,谁就可能成为世界强国。历史深层的运动,决定着哪些国家有条件实现“崛起”。这“历史深层的运动”,便是文明的运动。

——李洪峰《大国崛起的文化准备》

请回答:

(1)依据材料一,概括西方近代资本主义民主政治制度的基本特点。

(2)结合所学知识,说明材料二中美国民主政治在“所有的力量关系、力量均势和力量趋势方面引起一个巨大变化”的表现。

(3)根据材料三,概括民国初期、美国独立初期面临的相同政治问题。

(4)指出材料四所阐述的主要观点是什么请以辛亥革命影响为例来说明上述观点。

(5)材料二论证大国崛起运用了什么史观?试以此史观阐释英国“历史深层的运动”。

参考答案

1.A

【解析】

【详解】

据题意可知,中共中央指示要切实落实民主,避免出现“一党专政”以获取人民的支持,说明中共中央旨在团结人民,坚持全面抗战路线,故选A;1940年是抗日战争期间,中共在此时并没有推翻国民党独裁统治的目的,排除B;此时的中共主要目的在于获取人民群众的支持以坚持全民族抗战,并非是为了组建民主联合政府和扩大自身阶级基础,排除CD。

2.D

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学知识可知,“十八星”代表汉人居住的18个行省,是因为晚清时期的革命家对革命有“上下两策”,上策是革命政府收复清朝的全部领土;下策是革命政府收复中原十八个汉族人省份的主权,把满蒙疆藏“出卖”给列强,以换取他们对革命的支持。但最后选取了象征“汉满蒙回藏”等五大民族共和的“五色旗”,说明革命党人为维护主权改进民族主义思想,故D选项正确;武昌起义时期中国还没有恢复国家主权的完整,故A选项说法有误;根据所学知识可知,材料中旗帜由“十八星旗”到“五色旗”,体现了革命党人为维护主权改进民族主义思想,无法体现孙中山放弃了多民族国家统一的追求,故B选项错误;材料问的是辛亥革命时期旗帜的变化从本质上反映的问题,“五色旗”体现民族平等、团结,但无法体现旗帜的变化从本质上反映的问题,故C选项错误。

3.C

【解析】

试题分析:本题主要考查学生解读题干材料,获取有效信息,认识历史事物本质和规律,比较、分析,并作出准确判断的能力。根据题干材料关键信息“中央人民政府系统,非共产党员人士约1/3以上”、“非共产党员人士占到1/2或1/2以上”等,本题实际上考查现代中国民主政治制度建设相关内容——中共领导下的多党合作制。据此,分析、判断选项,可知:A项具有片面性,基本政治制度还包括人民代表大会制度和民族区域自治制度;B项,题干材料无从体现“政协运作”。进一步可知,C项表述准确,符合题意。故,本题正确答案选C。

考点:现代中国的政治建设与祖国统一·民主政治制度建设·中共领导下的多党合作制

4.A

【解析】

【分析】

【详解】

试题分析:新中国的民主政治建设。中国共产党与民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”,共产党是社会主义建设的坚强领导核心,民主党派参政议政,所以材料反映的是中共领导的多党合作和政治协商制度,故选A;BCD与题意不符,排除。

5.D

【解析】

根据“《大公报》对此的民意调查显示:100人中的50%为其打分为零分,平均分不到24分,其中?的人认为青年党和民社党根本就不该参加这个政府”可知,民众对国民党政权认可度不高,说明国民党政权处于合法性危机之中,D正确;材料无法体现“两种命运的斗争”,排除A;材料反映的是民众对国民党政权认可度不高,B无法体现,排除;材料反映的是民众对国民党政权认可度不高,C不符合题意,排除。

6.(1)特点:通过立法确立民主政治;建立健全议会民主制度;倡导天赋人权,自由平等等原则

(2)表现:1787年宪法体现了“分权与制衡”原则;两党交替执政;实行共和政体等。

(3)相同问题:都存在党派之争、利益群体之争;都急需制定宪法;都需要建立稳定的政治体制,实现国家的长治久安。

(4)主要观点:现代化的每个方面都包含物质、制度、观念三个层面。辛亥革命影响:物质层面,促进了民族资本主义的发展;制度层面,建立了中华民国,确立了三权分立的政治原则;文化层面,使民主共和观念深入民心。

(5)运用了文明史观。“历史深层的运动”表现在政治文明上英国开创了君主立宪制、内阁制、政党制等现代政治制度;或在物质文明方面英国最早进行了工业革命;在科技方面,牛顿经典力学体系标志着人类进入科学时代等。

【解析】

【分析】

【详解】

(1)特点:根据“以明确的法律条文限制国王的权利”“颁布《法兰西第三共和国宪法》”得出通过立法确立民主政治;根据“被视为英国君主立宪制政体确立的标志”“确立了共和政体”得出建立健全议会民主制度;根据“以天赋人权、自由平等原则,否定了封建主义的王权和特权”得出倡导天赋人权,自由平等等原则。

(2)表现:结合所学,可从1787年宪法体现了“分权与制衡”原则、两党交替执政、实行共和政体等分析回答。

(3)相同问题:根据“暂时放下党派之私见和私利”“美国在建国之初也曾出现过私人利益泛滥、普遍出现腐败、派系与党争等一系列问题”得出都存在党派之争、利益群体之争;根据“制宪政治要解决的是一个国家的根本大法”“美国人坚信,只要有适当的制度性安排,各种分散的私人利益可以‘共和’为民族的整体利益”得出都急需制定宪法;根据“从国家的长远和整体利益出发,制定超越党派的永久宪法”“为了实现共同的国家未来和长远的政治秩序”得出都需要建立稳定的政治体制,实现国家的长治久安。

(4)主要观点:根据“现代化就被解释为经济、政治、文化三个方面的现代化”得出现代化的每个方面都包含物质、制度、观念三个层面。辛亥革命影响:结合所学可知,辛亥革命在物质层面促进了民族资本主义的发展、在制度层面建立了中华民国,确立了三权分立的政治原则,在文化层面使民主共和观念深入民心。

(5)根据“大国竞争的核心是文明的竞争,大国崛起的核心是文明的崛起”得出运用了文明史观。结合所学,可从在政治文明上英国开创了君主立宪制、内阁制、政党制等现代政治制度;在物质文明方面英国最早进行了工业革命;在科技方面,牛顿经典力学体系标志着人类进入科学时代等阐释英国“历史深层的运动”。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理