纲要上第八单元《中华民族的抗日战争和人民解放战争》单元测试卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 纲要上第八单元《中华民族的抗日战争和人民解放战争》单元测试卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 188.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-05 10:35:49 | ||

图片预览

文档简介

第八单元《中华民族的抗日战争和人民解放战争》单元测试卷

一、选择题(共20小题)

1.抗战打响后,国民政府提出“地不分南北,人不分老幼,皆有守土抗战之责”,湖南人喊出“中国如果要灭亡,除非湖南人全死光”的口号,四川人提出“只要四川不亡、中国就不会亡”。这反映出(

)

A.

中国抗战的艰巨性

B.

西南地区是抗战主战场

C.

全民抗战成为共识

D.

川、湘地方军战斗力最强

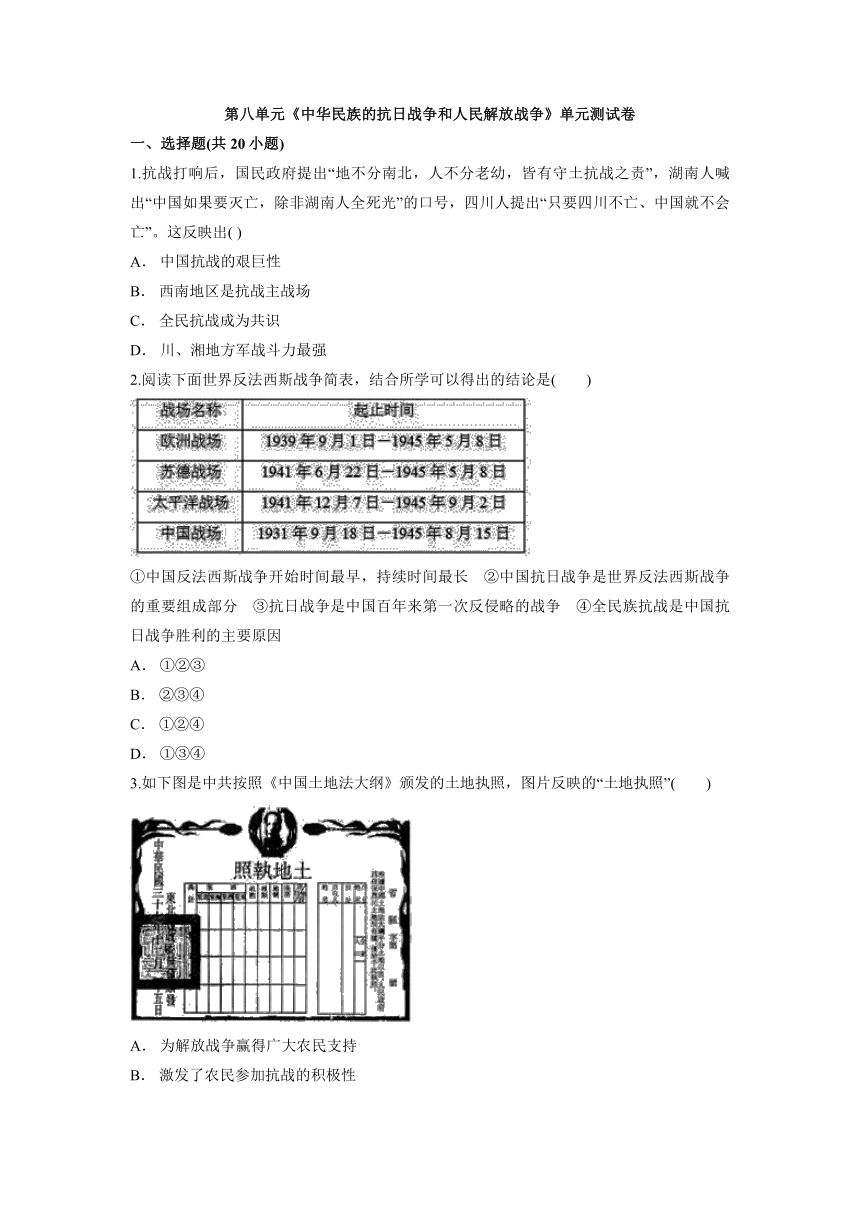

2.阅读下面世界反法西斯战争简表,结合所学可以得出的结论是( )

①中国反法西斯战争开始时间最早,持续时间最长 ②中国抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分 ③抗日战争是中国百年来第一次反侵略的战争 ④全民族抗战是中国抗日战争胜利的主要原因

A.

①②③

B.

②③④

C.

①②④

D.

①③④

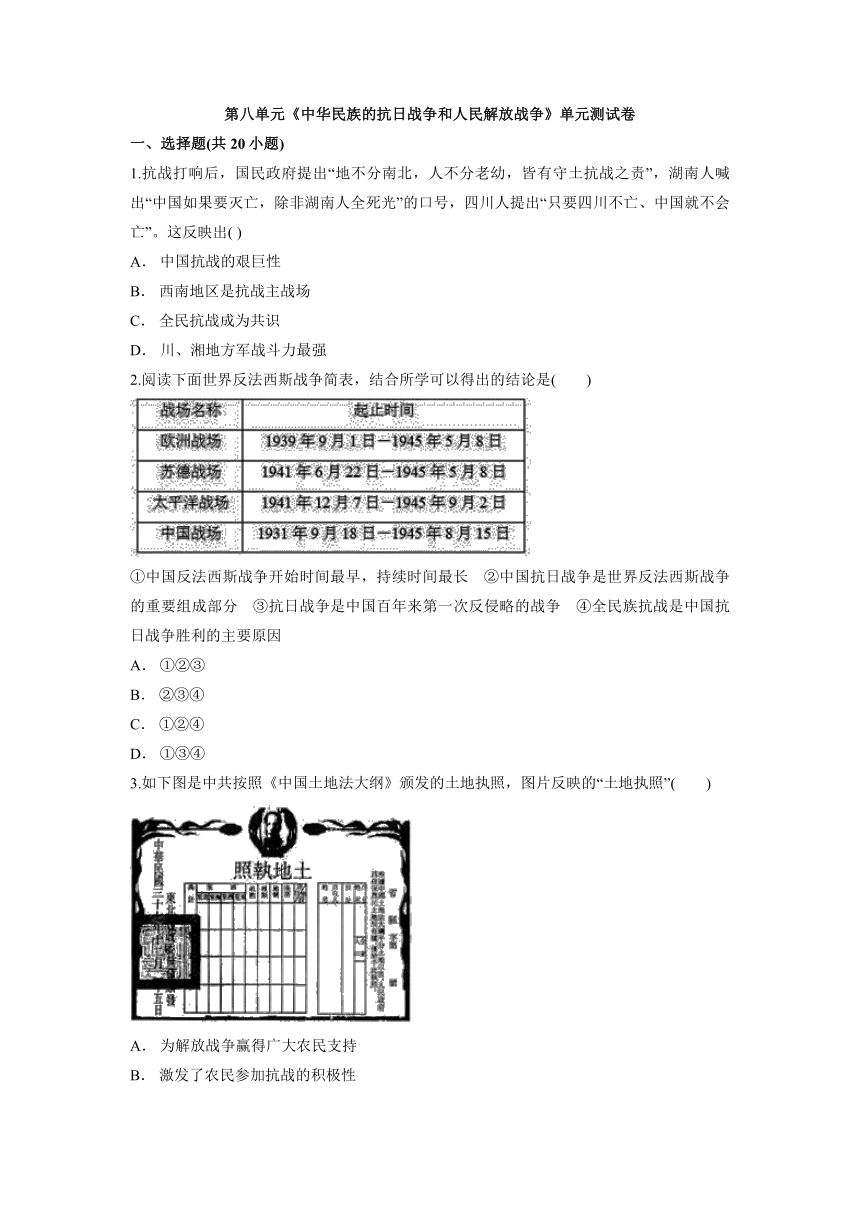

3.如下图是中共按照《中国土地法大纲》颁发的土地执照,图片反映的“土地执照”( )

A.

为解放战争赢得广大农民支持

B.

激发了农民参加抗战的积极性

C.

有利于巩固和扩大敌后根据地

D.

大大巩固了新中国革命政权

4.下表是摘录于一部人物传记的目录,根据所学判断,表中空白处应该是( )

A.

打土豪,分田地

B.

打倒列强除军阀

C.

渡江战役

D.

重庆谈判

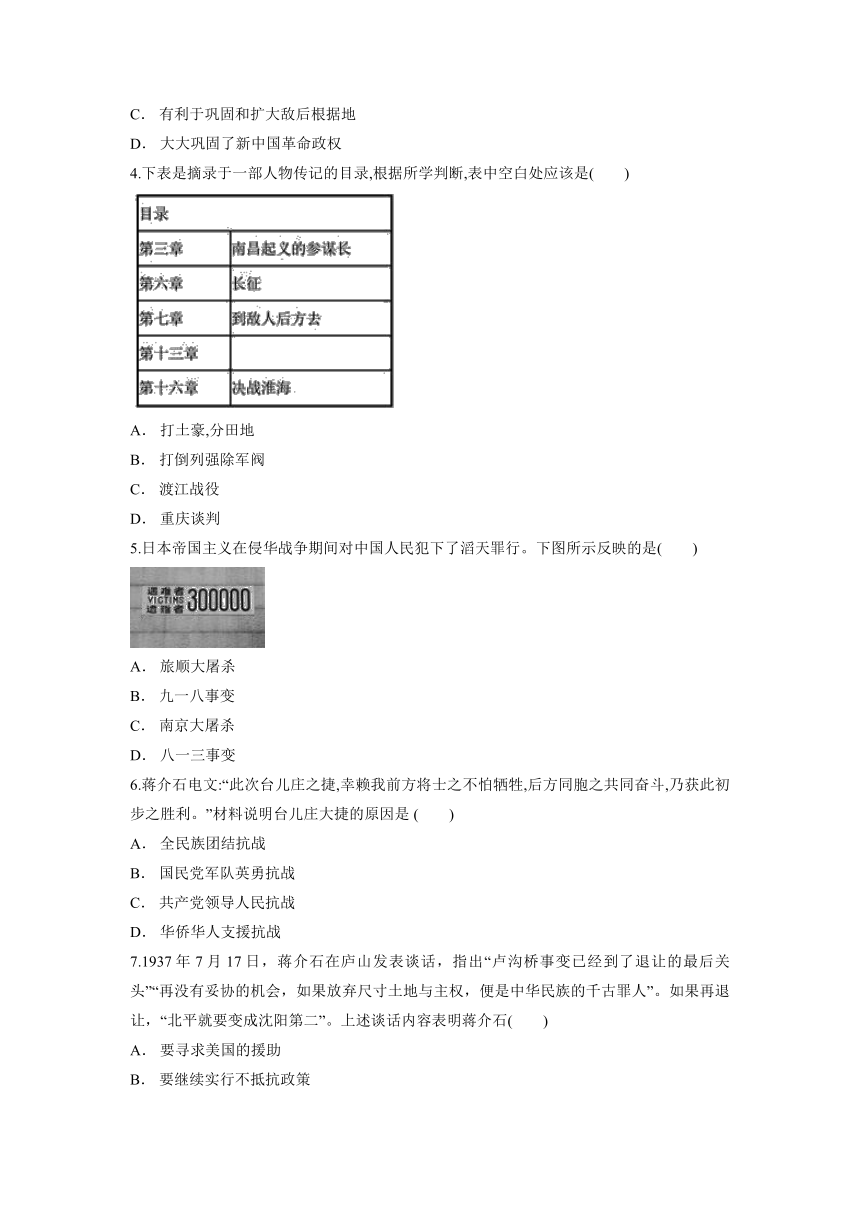

5.日本帝国主义在侵华战争期间对中国人民犯下了滔天罪行。下图所示反映的是( )

A.

旅顺大屠杀

B.

九一八事变

C.

南京大屠杀

D.

八一三事变

6.蒋介石电文:“此次台儿庄之捷,幸赖我前方将士之不怕牺牲,后方同胞之共同奋斗,乃获此初步之胜利。”材料说明台儿庄大捷的原因是

( )

A.

全民族团结抗战

B.

国民党军队英勇抗战

C.

共产党领导人民抗战

D.

华侨华人支援抗战

7.1937年7月17日,蒋介石在庐山发表谈话,指出“卢沟桥事变已经到了退让的最后关头”“再没有妥协的机会,如果放弃尺寸土地与主权,便是中华民族的千古罪人”。如果再退让,“北平就要变成沈阳第二”。上述谈话内容表明蒋介石( )

A.

要寻求美国的援助

B.

要继续实行不抵抗政策

C.

要抗击日本侵略者

D.

要组建南京国民政府

8.“1948年12月,外公所在的人民解放军第九纵队73团第二连奉命从山东泰安出发,经临沂,到达碾庄,参加战役……村东外是一片很大的平原,村中的房屋在战斗中不是烧毁,就是东倒西歪,遍地是敌人的大炮武器和弹药”。据材料可知,作者外公当时参加的战役是( )

A.

辽沈战役

B.

淮海战役

C.

平津战役

D.

渡江战役

9.1937年,埃德加·斯诺在(北平)参加日军召开的一次记者招待会时大声质问:“为什么要在中国领土上进行军事演习?为什么借口士兵失踪动用大兵?为什么侵略者不撤兵回营,反叫中国军队撤出宛平?”埃德加·斯诺的质问,针对的是( )

A.

九一八事变

B.

华北事变

C.

七七事变

D.

西安事变

10.余秋雨说:“废墟是昨天派往今天的使者,废墟让我们把地理读成历史。”站在南京古城依稀“读到”的历史有(

)

①鸦片战争的硝烟

②中共在此蹒跚起步

③日本侵略者的暴虐

④国民党政权的灭亡

A.

①②③

B.

①③④

C.

①②④

D.

②③④

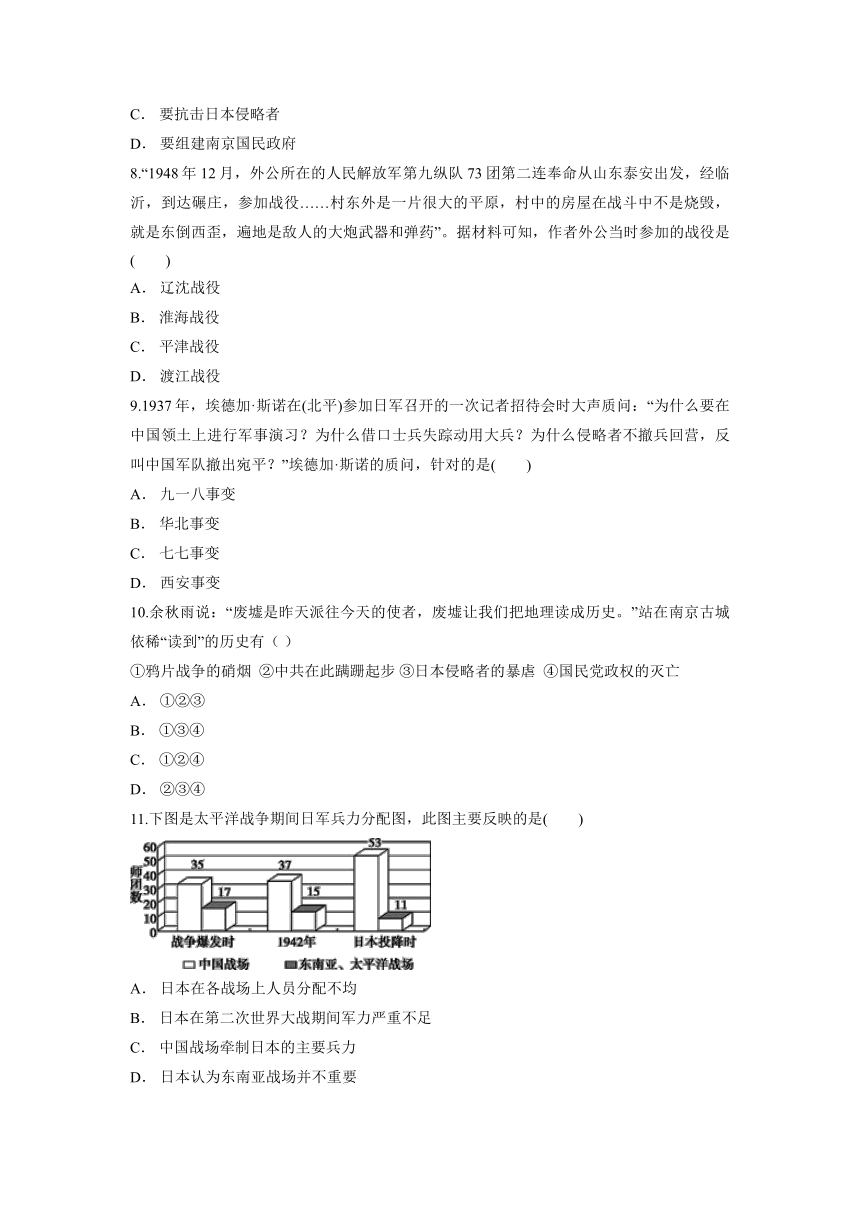

11.下图是太平洋战争期间日军兵力分配图,此图主要反映的是( )

A.

日本在各战场上人员分配不均

B.

日本在第二次世界大战期间军力严重不足

C.

中国战场牵制日本的主要兵力

D.

日本认为东南亚战场并不重要

12.图片承载了大量的历史信息,下图反映了人民解放军

( )

A.

粉碎敌人的全面进攻

B.

揭开战略反攻的序幕

C.

组织发动淮海战役

D.

百万雄师横渡长江

13.胡老师上历史活动课,准备了如下四幅图,你觉得活动课的主题应该是( )

A.

八年抗战

B.

十四年抗战

C.

正面战场

D.

敌后战场

14.下列作品中,反映八路军参加正面战场抗战的是

( )

A.

《血战台儿庄》

B.

《血色雄关:太原会战纪实》

C.

《百团大战始末》

D.

《热血忠魂:抗日名将张自忠传奇》

15.下图是1949年1月10日颁发的纪念章。作为史料,可以用来佐证

( )

A.

新四军的敌后抗战

B.

渡江战役解放南京

C.

百团大战的辉煌战果

D.

三大战役的重大进展

16.下图是一幅反映抗日战争时期对敌作战的木刻漫画,下列军事行动与该漫画反映的战术相近的是( )

A.

淞沪会战

B.

平型关大捷

C.

百团大战

D.

枣宜会战

17.“根据统计,国民政府在1938—1940年先后组织的大战役有:南昌会战、随枣会战、第一次长沙会战、1939年冬季攻势、桂南战役、绥西作战和枣宜会战……两年间,国民党军队共毙俘日军263

251人,同时也付出了1

019

911

人的重大伤亡。”这说明( )

A.

国民党积极抗战给日军以沉重的打击

B.

国民党和共产党都是抗日的中流砥柱

C.

国共合作是取得抗战胜利的根本原因

D.

国民党全面抗战增强抗战胜利的信心

18.在电影《建国大业》中,1949年3月5日至13日,中共七届二中全会在河北省西柏坡村召开。唐国强饰演的毛泽东调侃由立平饰演的林彪:“林彪啊,你吃了蒋介石一百多万的军队,怎么还这么瘦啊!”下列对这句话理解正确的是( )

A.

是称赞林彪参加了三大战役中的所有战役,并消灭敌人一百多万

B.

是称赞林彪自参加革命以来一共歼灭敌人一百多万

C.

是称赞林彪在辽沈、平津战役中指挥有方,歼敌很多

D.

是鼓励林彪在渡江战役时再立战功

19.制作时间轴是学习历史的重要方法之一。在下图所示的抗日战争时间轴中,空白处应填写的历史事件是( )

A.

九一八事变

B.

一二·九运动

C.

西安事变

D.

百团大战

20.1949年的《人民日报》头条刊载着“中共七届二中全会完满结束……全会批准召开新政协成立联合政府‘确定党的工作重心由农村转移到城市’”等内容,这意味着( )

A.

农村土地革命的胜利完成

B.

对工人与农民阶级地位有重新认识

C.

社会主义建设的迅速展开

D.

农村包围城市的革命阶段基本结束

二、非选择题(共5小题)

21.《时代》周刊是美国影响最大的新闻周刊,有世界“史库”之称。蒋介石、毛泽东等许多中国人曾经成为《时代》封面人物。阅读下列材料,回答问题。

材料一 蒋介石曾先后10次出现在《时代》封面上。并且是1937年《时代》年度人物,当年《时代》的封面图片是蒋介石和宋美龄的合照。

材料二 毛泽东曾先后12次出现在《时代》封面上。其中,1949年3月,毛泽东第一次成为《时代》封面人物。

(1)《时代》周刊将上述两人分别列为1937年和1949年封面人物的主要原因是什么?

(2)上述两人在1945年曾进行过一次具有历史性意义的会面,简述毛泽东参加这次会面的目的和意义。

(3)毛泽东和蒋介石公开正面对抗长达半个世纪,列举在1949年前后,毛泽东与蒋介石在军事上斗争的典型事例及其结果。

22.阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 1937年9月23日,蒋介石发表《对中国共产党宣言的谈话》:……对于国内任何派别,只要诚意救国,愿在国民革命抗敌御侮之旗帜下共同奋斗者,政府自无不诚接纳,咸使集中于本党领导之下,而一致努力。

材料三 取消红军名义及番号,改编为国民革命军,受国民政府军事委员会统辖,并待命出动,担任抗日前线之现职。

——《中共中央为公布国共合作宣言》

(1)材料一反映的是哪一历史事件?该事件产生了什么影响?

(2)材料二表明国民党持什么态度?这一态度有什么积极作用?

(3)材料三体现了中共中央持什么态度?这一态度说明了什么?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 太平洋战争的结束开创了东亚的一个新时代。中国通过长期的反侵略斗争,取代了日本的主导国家地位,从战前的半殖民地状态一跃而为五大国之一及联合国的创始国,拥有了安理会常任理事国席位和一票否决权。

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料二 从1937年到1941年,中国独力抗战,抗击了在中国本土的50万到70万敌军——大约是日本总军力的一半——此外还有20万到70万的驻东北关东军。在1945年战争结束时,230万日本的海外派遣军中有120万被钉在了中国。

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料三 据不完全统计,抗战期间,中国向苏联提供了4.5亿美元的矿石,向美国提供了价值7.48亿美元的桐油和锡、钨等矿产品,向英国提供了价值1.48亿英镑的农、矿产品,有力地支援了盟国的反法西斯战争。

——步平、荣维木主编《中华民族抗日战争全史》

(1)据材料一,概括抗日战争胜利对中国的影响。

(2)据材料二、三,说明中国为世界反法西斯战争胜利做出的贡献。这与材料一之间构成了什么关系?

(3)综合以上材料,谈谈你对“中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分”这句话的理解。

24.阅读材料,回答问题。

材料一 自1946年至1948年,华北和东北解放区有二百多万人参军。山东有约五百八十多万人,冀中有四百八十多万人随解放军出征,抬担架,送粮草,运弹药,救伤员。人民解放军的兵源、粮源和战争勤务,主要来自翻身的农民。

材料二 解放战争后期,蒋介石曾在山西白云观抽签,得一“下下签”,他叹息败局已定。不久,毛泽东也恰巧来到白云观,为助兴也抽了一签,得“上上签”。此事后来蒋介石知道了,说“天意”。毛泽东却说“民意”。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析解放区农民有如此高的积极性的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,你是怎样理解蒋介石说的“天意”与毛泽东说的“民意”?

25.在十年内战中,蒋介石杀害了成千上万的共产党人和革命群众,西安事变捉住了蒋介石,中国共产党为什么不主张“杀蒋”而主张“放蒋”?

答案解析

1.【答案】C

【解析】本题主要考查对抗日战争的认识和理解,考查学生阅读材料提取有效信息的能力。材料没有反映出敌我实力对比,无法体现出抗战的艰巨性,故A项错误;材料反映出湖南和四川民众抗战的决心,与其在抗战中的地位无关,故B项错误;材料反映出国民政府、湖南和四川民众抗战的决心,全民抗战成为共识,故C项正确;材料反映出湖南和四川民众抗战的决心,与川、湘地方军战斗力无关,故D项错误。故选C。

2.【答案】C

【解析】本题属于组合式选择题,采用排除法解答。近代以来,面对列强侵略,中华民族多次反对外来侵略,但都以失败而告终。抗日战争是近百年来中华民族第一次取得的反对外来侵略的完全胜利,③错误,排除。故答案为C项。

3.【答案】A

【解析】 根据执照时间或《中国土地法大纲》可判断发布时间为1948年,属于解放战争时期,土地改革使农民分得了土地,调动了农民支持解放战争,故A项正确。B、C两项属于抗日战争时期,D项属于建国后,故排除B、C、D。

4.【答案】D

【解析】选D。据目录所列内容具有浓厚的时序性,断定空白处历史事件应该介于1937年抗日战争时期中国共产党到敌人后方去开展敌后抗战到1949年淮海战役期间,选项中1945年重庆谈判,符合题意,故选D;“打土豪,分田地”是在1927-1937年的国共十年对峙时期,打倒列强除军阀是在1924-1927年的国民革命时期,渡江战役时间是1949年4月淮海战役后,A、B、C从时间上不符合题意。

5.【答案】C

【解析】 题干图片中的数字“300

000”遇难同胞,反映的是南京大屠杀。

6.【答案】A

【解析】题干的“幸赖我前方将士之不怕牺牲,后方同胞之共同奋斗”表明台儿庄大捷取胜的原因是全民族团结抗战,共同奋斗。故A符合题意;国民党军队英勇抗战与题干的“后方同胞之共同奋斗”不符,故B不符合题意;台儿庄大捷是中国国民党在正面战场取得的胜利,故C不符合题意;华侨华人支援抗战属于全民族团结抗战,D包含于A中,故选A。

7.【答案】C

【解析】通过题干中“1937年7月17日”“卢沟桥事变”“北平”“沈阳第二”等信息可知这段谈话内容表明蒋介石在卢沟桥事变后的抗日决心。故答案为C。

8.【答案】B

【解析】 辽沈战役的作战地点是东北三省,故A项错误;据“碾庄”等信息可判断是淮海战役,故B项正确;平津战役的主要作战地点是北京、天津,故C项错误;渡江战役剑指南京,故D项错误。

9.【答案】C

【解析】本题属典型的材料型选择题,解答该类型选择题时要学会从材料中找出关键字词句。结合材料中的“1937年”“借口士兵失踪”“撤出宛平”可知,埃德加·斯诺的质问针对的是七七卢沟桥事变,它标志着日本全面侵华战争的开始和中国人民全民族抗战的开始。

10.【答案】B

【解析】本题主要考查南京古城的有关内容,旨在考查学生获取信息及调动、运用知识的能力。依据题干中“南京古城”并结合所学知识判断,1842年,标志着鸦片战争结束的《南京条约》签订;1937年,南京大屠杀见证了日本侵略者的暴虐;1949年,解放南京标志着国民党政权的灭亡,故①③④正确;结合所学知识,中共成立于上海,故②错误。综上所述,B项正确,ACD项错误。故选B。

11.【答案】C

【解析】表格显示“战争爆发时”“1942年”“日本投降时”三个时期日本的兵力分配情况,其中在中国战场的兵力分别是35个师团、37个师团以及53个师团,远多于其他战场的兵力分配,说明中国战场牵制了日本大部分兵力,故选C项。

12.【答案】B

【解析】选B。由图中“大别山”的信息可知,这一军事行动是1947年人民解放军千里跃进大别山,这揭开了战略反攻的序幕,故选B。

13.【答案】B

【解析】图一是1931年九一八事变后,杨靖宇领导东北人民进行抗日斗争;图二反映的是1940年的百团大战;图三反映的是1937年的卢沟桥事变;图四反映的是1945年抗日战争的胜利。因此活动课的主题应该是十四年抗战,故排除A,B符合题意;正面战场是由国民政府领导的,敌后战场主要是由中国共产党领导的,故CD不符合题意。

14.【答案】B

【解析】1937年,八路军一一五师奉命开赴山西太原,参加忻口会战,取得了抗战以来的首次大捷——平型关大捷,故选B。台儿庄战役是国民党独立参加的会战,A错误。百团大战是共产党在敌后战场的抗战,C错误。张自忠是国民党将领,D错误。

15.【答案】D

【解析】选D。从图片信息“淮海战役胜利纪念”可知反映的是淮海战役,故选D。

16.【答案】C

【解析】百团大战严重地破坏了日军在华北的主要交通线,符合图中“切断敌人的血管”,故选C项;淞沪会战是防御日军进攻淞沪地区的战役,与图片内容不符,排除A项;平型关大捷是八路军伏击日军辎重队的战役,与图片内容不符,排除B项;日军为了控制长江交通,切断通往重庆运输线,集结30万大军发动枣宜会战,与图片信息不符,排除D项。

17.【答案】A

【解析】据材料“两年间,国民党军队共毙俘日军263

251人,同时也付出了1

019

911人的重大伤亡”可知,国民党积极抗战给日军以沉重的打击,故A项正确。

18.【答案】C

【解析】选C 联系当时的史实可以判断,辽沈战役、平津战役中林彪率领的东北野战军均有参加,歼敌达100多万,故C项正确。

19.【答案】A

【解析】根据时间轴空白处时间“1931年”及所学知识可知,九一八事变发生于1931年,故A项正确。

20.【答案】D

【解析】 1950年,我国还进行了土地革命,废除封建的土地所有制,实行农民阶级的土地所有制,故A项错误;工人与农民是联盟关系,关系不变,故B项错误;社会主义建设展开于三大改造顺利完成后,故C项错误。

21.【答案】(1)中国实现全民族抗战,作为国民政府主席,蒋介石受到世界的关注;中国人民的解放战争即将取得胜利,毛泽东受到世界的关注。

(2)目的:争取和平;揭露蒋介石假和平、真内战的阴谋;团结广大人民。意义:争取了政治上的主动,赢得了人民信任。

(3)三大战役,国民党主力被消灭;渡江战役,占领南京,推翻了国民党统治。

【解析】第(1)问,结合1937年全面抗日战争爆发和1949年中国新民主主义革命胜利的有关史实进行回答。第(2)问,根据1945年重庆谈判的内容进行分析。第(3)问,根据1949年前后国共双方的重大事件进行理解。

22.【答案】(1)事件:卢沟桥事变(或七七事变)。影响:日本开始了全面侵华战争,中国全面抗战由此开始。

(2)态度:愿意与国内其他政治派别共同抗日,但要坚持国民党掌握领导权。积极作用:国共第二次合作实现,抗日民族统一战线正式形成。

(3)态度:把红军改编为国民革命军,接受国民政府的领导,随时参加抗日战争。说明:中国共产党把中华民族的根本利益放在第一位。为了推动国民党政府抗日和国共两党合作,作出了巨大让步。

【解析】

23.【答案】(1)影响:极大地提高了中国的国际地位。

(2)贡献:中国战场牵制了日本大量兵力;中国为同盟国提供大量战略资源。

关系:因果关系。

(3)理解:中国战场有力地支援了盟国的反法西斯战争,为世界反法西斯战争胜利做出重要贡献。但中华民族为此做出了巨大民族牺牲,并付出了巨大的代价。

【解析】第(1)问根据材料一“中国经过长期的反侵略斗争……拥有了……一票否决权”可以概括为国际地位提高。第(2)问中的贡献,根据材料二“中国独力抗战,抗击了……大约是日本总军力的一半”,可以归纳为帮助盟国牵制了日军主力,根据材料三中“向苏联提供……向美国提供……向英国提供”等,可以归纳为向盟国提供战略资源;关系可结合第(1)问和本问第一小问归纳为因果关系。第(3)问综合“地位提高”“牵制兵力”“提供资源”等主要信息,可以从做出贡献和付出代价的关系角度来组织答案。

24.【答案】(1)土地改革使解放区一亿多无地和少地农民分到了土地,激发了农民革命和生产的积极性。

(2)解放战争初期,虽然蒋介石的军队占据绝对优势,但蒋介石没有重视“民意”,失掉了“民心”,而共产党恰恰得到了广大群众的拥护,从而取得伟大胜利,因此毛泽东说“民意”。而蒋介石失掉了“民心”,所以其失败具有历史必然性,但蒋介石却说“天意”,实际上蒋介石夸大了失败的偶然性,未看到失败的真正原因。

【解析】

25.【答案】杀蒋,中国有可能爆发更大的内战,更有利于日本的侵略;放蒋,可以有力推动国民党向停止内战、联共抗日方向转变。中共以全民族利益为重,主张和平解决西安事变。

【解析】

一、选择题(共20小题)

1.抗战打响后,国民政府提出“地不分南北,人不分老幼,皆有守土抗战之责”,湖南人喊出“中国如果要灭亡,除非湖南人全死光”的口号,四川人提出“只要四川不亡、中国就不会亡”。这反映出(

)

A.

中国抗战的艰巨性

B.

西南地区是抗战主战场

C.

全民抗战成为共识

D.

川、湘地方军战斗力最强

2.阅读下面世界反法西斯战争简表,结合所学可以得出的结论是( )

①中国反法西斯战争开始时间最早,持续时间最长 ②中国抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分 ③抗日战争是中国百年来第一次反侵略的战争 ④全民族抗战是中国抗日战争胜利的主要原因

A.

①②③

B.

②③④

C.

①②④

D.

①③④

3.如下图是中共按照《中国土地法大纲》颁发的土地执照,图片反映的“土地执照”( )

A.

为解放战争赢得广大农民支持

B.

激发了农民参加抗战的积极性

C.

有利于巩固和扩大敌后根据地

D.

大大巩固了新中国革命政权

4.下表是摘录于一部人物传记的目录,根据所学判断,表中空白处应该是( )

A.

打土豪,分田地

B.

打倒列强除军阀

C.

渡江战役

D.

重庆谈判

5.日本帝国主义在侵华战争期间对中国人民犯下了滔天罪行。下图所示反映的是( )

A.

旅顺大屠杀

B.

九一八事变

C.

南京大屠杀

D.

八一三事变

6.蒋介石电文:“此次台儿庄之捷,幸赖我前方将士之不怕牺牲,后方同胞之共同奋斗,乃获此初步之胜利。”材料说明台儿庄大捷的原因是

( )

A.

全民族团结抗战

B.

国民党军队英勇抗战

C.

共产党领导人民抗战

D.

华侨华人支援抗战

7.1937年7月17日,蒋介石在庐山发表谈话,指出“卢沟桥事变已经到了退让的最后关头”“再没有妥协的机会,如果放弃尺寸土地与主权,便是中华民族的千古罪人”。如果再退让,“北平就要变成沈阳第二”。上述谈话内容表明蒋介石( )

A.

要寻求美国的援助

B.

要继续实行不抵抗政策

C.

要抗击日本侵略者

D.

要组建南京国民政府

8.“1948年12月,外公所在的人民解放军第九纵队73团第二连奉命从山东泰安出发,经临沂,到达碾庄,参加战役……村东外是一片很大的平原,村中的房屋在战斗中不是烧毁,就是东倒西歪,遍地是敌人的大炮武器和弹药”。据材料可知,作者外公当时参加的战役是( )

A.

辽沈战役

B.

淮海战役

C.

平津战役

D.

渡江战役

9.1937年,埃德加·斯诺在(北平)参加日军召开的一次记者招待会时大声质问:“为什么要在中国领土上进行军事演习?为什么借口士兵失踪动用大兵?为什么侵略者不撤兵回营,反叫中国军队撤出宛平?”埃德加·斯诺的质问,针对的是( )

A.

九一八事变

B.

华北事变

C.

七七事变

D.

西安事变

10.余秋雨说:“废墟是昨天派往今天的使者,废墟让我们把地理读成历史。”站在南京古城依稀“读到”的历史有(

)

①鸦片战争的硝烟

②中共在此蹒跚起步

③日本侵略者的暴虐

④国民党政权的灭亡

A.

①②③

B.

①③④

C.

①②④

D.

②③④

11.下图是太平洋战争期间日军兵力分配图,此图主要反映的是( )

A.

日本在各战场上人员分配不均

B.

日本在第二次世界大战期间军力严重不足

C.

中国战场牵制日本的主要兵力

D.

日本认为东南亚战场并不重要

12.图片承载了大量的历史信息,下图反映了人民解放军

( )

A.

粉碎敌人的全面进攻

B.

揭开战略反攻的序幕

C.

组织发动淮海战役

D.

百万雄师横渡长江

13.胡老师上历史活动课,准备了如下四幅图,你觉得活动课的主题应该是( )

A.

八年抗战

B.

十四年抗战

C.

正面战场

D.

敌后战场

14.下列作品中,反映八路军参加正面战场抗战的是

( )

A.

《血战台儿庄》

B.

《血色雄关:太原会战纪实》

C.

《百团大战始末》

D.

《热血忠魂:抗日名将张自忠传奇》

15.下图是1949年1月10日颁发的纪念章。作为史料,可以用来佐证

( )

A.

新四军的敌后抗战

B.

渡江战役解放南京

C.

百团大战的辉煌战果

D.

三大战役的重大进展

16.下图是一幅反映抗日战争时期对敌作战的木刻漫画,下列军事行动与该漫画反映的战术相近的是( )

A.

淞沪会战

B.

平型关大捷

C.

百团大战

D.

枣宜会战

17.“根据统计,国民政府在1938—1940年先后组织的大战役有:南昌会战、随枣会战、第一次长沙会战、1939年冬季攻势、桂南战役、绥西作战和枣宜会战……两年间,国民党军队共毙俘日军263

251人,同时也付出了1

019

911

人的重大伤亡。”这说明( )

A.

国民党积极抗战给日军以沉重的打击

B.

国民党和共产党都是抗日的中流砥柱

C.

国共合作是取得抗战胜利的根本原因

D.

国民党全面抗战增强抗战胜利的信心

18.在电影《建国大业》中,1949年3月5日至13日,中共七届二中全会在河北省西柏坡村召开。唐国强饰演的毛泽东调侃由立平饰演的林彪:“林彪啊,你吃了蒋介石一百多万的军队,怎么还这么瘦啊!”下列对这句话理解正确的是( )

A.

是称赞林彪参加了三大战役中的所有战役,并消灭敌人一百多万

B.

是称赞林彪自参加革命以来一共歼灭敌人一百多万

C.

是称赞林彪在辽沈、平津战役中指挥有方,歼敌很多

D.

是鼓励林彪在渡江战役时再立战功

19.制作时间轴是学习历史的重要方法之一。在下图所示的抗日战争时间轴中,空白处应填写的历史事件是( )

A.

九一八事变

B.

一二·九运动

C.

西安事变

D.

百团大战

20.1949年的《人民日报》头条刊载着“中共七届二中全会完满结束……全会批准召开新政协成立联合政府‘确定党的工作重心由农村转移到城市’”等内容,这意味着( )

A.

农村土地革命的胜利完成

B.

对工人与农民阶级地位有重新认识

C.

社会主义建设的迅速展开

D.

农村包围城市的革命阶段基本结束

二、非选择题(共5小题)

21.《时代》周刊是美国影响最大的新闻周刊,有世界“史库”之称。蒋介石、毛泽东等许多中国人曾经成为《时代》封面人物。阅读下列材料,回答问题。

材料一 蒋介石曾先后10次出现在《时代》封面上。并且是1937年《时代》年度人物,当年《时代》的封面图片是蒋介石和宋美龄的合照。

材料二 毛泽东曾先后12次出现在《时代》封面上。其中,1949年3月,毛泽东第一次成为《时代》封面人物。

(1)《时代》周刊将上述两人分别列为1937年和1949年封面人物的主要原因是什么?

(2)上述两人在1945年曾进行过一次具有历史性意义的会面,简述毛泽东参加这次会面的目的和意义。

(3)毛泽东和蒋介石公开正面对抗长达半个世纪,列举在1949年前后,毛泽东与蒋介石在军事上斗争的典型事例及其结果。

22.阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 1937年9月23日,蒋介石发表《对中国共产党宣言的谈话》:……对于国内任何派别,只要诚意救国,愿在国民革命抗敌御侮之旗帜下共同奋斗者,政府自无不诚接纳,咸使集中于本党领导之下,而一致努力。

材料三 取消红军名义及番号,改编为国民革命军,受国民政府军事委员会统辖,并待命出动,担任抗日前线之现职。

——《中共中央为公布国共合作宣言》

(1)材料一反映的是哪一历史事件?该事件产生了什么影响?

(2)材料二表明国民党持什么态度?这一态度有什么积极作用?

(3)材料三体现了中共中央持什么态度?这一态度说明了什么?

23.阅读下列材料,回答问题。

材料一 太平洋战争的结束开创了东亚的一个新时代。中国通过长期的反侵略斗争,取代了日本的主导国家地位,从战前的半殖民地状态一跃而为五大国之一及联合国的创始国,拥有了安理会常任理事国席位和一票否决权。

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料二 从1937年到1941年,中国独力抗战,抗击了在中国本土的50万到70万敌军——大约是日本总军力的一半——此外还有20万到70万的驻东北关东军。在1945年战争结束时,230万日本的海外派遣军中有120万被钉在了中国。

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料三 据不完全统计,抗战期间,中国向苏联提供了4.5亿美元的矿石,向美国提供了价值7.48亿美元的桐油和锡、钨等矿产品,向英国提供了价值1.48亿英镑的农、矿产品,有力地支援了盟国的反法西斯战争。

——步平、荣维木主编《中华民族抗日战争全史》

(1)据材料一,概括抗日战争胜利对中国的影响。

(2)据材料二、三,说明中国为世界反法西斯战争胜利做出的贡献。这与材料一之间构成了什么关系?

(3)综合以上材料,谈谈你对“中国的抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分”这句话的理解。

24.阅读材料,回答问题。

材料一 自1946年至1948年,华北和东北解放区有二百多万人参军。山东有约五百八十多万人,冀中有四百八十多万人随解放军出征,抬担架,送粮草,运弹药,救伤员。人民解放军的兵源、粮源和战争勤务,主要来自翻身的农民。

材料二 解放战争后期,蒋介石曾在山西白云观抽签,得一“下下签”,他叹息败局已定。不久,毛泽东也恰巧来到白云观,为助兴也抽了一签,得“上上签”。此事后来蒋介石知道了,说“天意”。毛泽东却说“民意”。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析解放区农民有如此高的积极性的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,你是怎样理解蒋介石说的“天意”与毛泽东说的“民意”?

25.在十年内战中,蒋介石杀害了成千上万的共产党人和革命群众,西安事变捉住了蒋介石,中国共产党为什么不主张“杀蒋”而主张“放蒋”?

答案解析

1.【答案】C

【解析】本题主要考查对抗日战争的认识和理解,考查学生阅读材料提取有效信息的能力。材料没有反映出敌我实力对比,无法体现出抗战的艰巨性,故A项错误;材料反映出湖南和四川民众抗战的决心,与其在抗战中的地位无关,故B项错误;材料反映出国民政府、湖南和四川民众抗战的决心,全民抗战成为共识,故C项正确;材料反映出湖南和四川民众抗战的决心,与川、湘地方军战斗力无关,故D项错误。故选C。

2.【答案】C

【解析】本题属于组合式选择题,采用排除法解答。近代以来,面对列强侵略,中华民族多次反对外来侵略,但都以失败而告终。抗日战争是近百年来中华民族第一次取得的反对外来侵略的完全胜利,③错误,排除。故答案为C项。

3.【答案】A

【解析】 根据执照时间或《中国土地法大纲》可判断发布时间为1948年,属于解放战争时期,土地改革使农民分得了土地,调动了农民支持解放战争,故A项正确。B、C两项属于抗日战争时期,D项属于建国后,故排除B、C、D。

4.【答案】D

【解析】选D。据目录所列内容具有浓厚的时序性,断定空白处历史事件应该介于1937年抗日战争时期中国共产党到敌人后方去开展敌后抗战到1949年淮海战役期间,选项中1945年重庆谈判,符合题意,故选D;“打土豪,分田地”是在1927-1937年的国共十年对峙时期,打倒列强除军阀是在1924-1927年的国民革命时期,渡江战役时间是1949年4月淮海战役后,A、B、C从时间上不符合题意。

5.【答案】C

【解析】 题干图片中的数字“300

000”遇难同胞,反映的是南京大屠杀。

6.【答案】A

【解析】题干的“幸赖我前方将士之不怕牺牲,后方同胞之共同奋斗”表明台儿庄大捷取胜的原因是全民族团结抗战,共同奋斗。故A符合题意;国民党军队英勇抗战与题干的“后方同胞之共同奋斗”不符,故B不符合题意;台儿庄大捷是中国国民党在正面战场取得的胜利,故C不符合题意;华侨华人支援抗战属于全民族团结抗战,D包含于A中,故选A。

7.【答案】C

【解析】通过题干中“1937年7月17日”“卢沟桥事变”“北平”“沈阳第二”等信息可知这段谈话内容表明蒋介石在卢沟桥事变后的抗日决心。故答案为C。

8.【答案】B

【解析】 辽沈战役的作战地点是东北三省,故A项错误;据“碾庄”等信息可判断是淮海战役,故B项正确;平津战役的主要作战地点是北京、天津,故C项错误;渡江战役剑指南京,故D项错误。

9.【答案】C

【解析】本题属典型的材料型选择题,解答该类型选择题时要学会从材料中找出关键字词句。结合材料中的“1937年”“借口士兵失踪”“撤出宛平”可知,埃德加·斯诺的质问针对的是七七卢沟桥事变,它标志着日本全面侵华战争的开始和中国人民全民族抗战的开始。

10.【答案】B

【解析】本题主要考查南京古城的有关内容,旨在考查学生获取信息及调动、运用知识的能力。依据题干中“南京古城”并结合所学知识判断,1842年,标志着鸦片战争结束的《南京条约》签订;1937年,南京大屠杀见证了日本侵略者的暴虐;1949年,解放南京标志着国民党政权的灭亡,故①③④正确;结合所学知识,中共成立于上海,故②错误。综上所述,B项正确,ACD项错误。故选B。

11.【答案】C

【解析】表格显示“战争爆发时”“1942年”“日本投降时”三个时期日本的兵力分配情况,其中在中国战场的兵力分别是35个师团、37个师团以及53个师团,远多于其他战场的兵力分配,说明中国战场牵制了日本大部分兵力,故选C项。

12.【答案】B

【解析】选B。由图中“大别山”的信息可知,这一军事行动是1947年人民解放军千里跃进大别山,这揭开了战略反攻的序幕,故选B。

13.【答案】B

【解析】图一是1931年九一八事变后,杨靖宇领导东北人民进行抗日斗争;图二反映的是1940年的百团大战;图三反映的是1937年的卢沟桥事变;图四反映的是1945年抗日战争的胜利。因此活动课的主题应该是十四年抗战,故排除A,B符合题意;正面战场是由国民政府领导的,敌后战场主要是由中国共产党领导的,故CD不符合题意。

14.【答案】B

【解析】1937年,八路军一一五师奉命开赴山西太原,参加忻口会战,取得了抗战以来的首次大捷——平型关大捷,故选B。台儿庄战役是国民党独立参加的会战,A错误。百团大战是共产党在敌后战场的抗战,C错误。张自忠是国民党将领,D错误。

15.【答案】D

【解析】选D。从图片信息“淮海战役胜利纪念”可知反映的是淮海战役,故选D。

16.【答案】C

【解析】百团大战严重地破坏了日军在华北的主要交通线,符合图中“切断敌人的血管”,故选C项;淞沪会战是防御日军进攻淞沪地区的战役,与图片内容不符,排除A项;平型关大捷是八路军伏击日军辎重队的战役,与图片内容不符,排除B项;日军为了控制长江交通,切断通往重庆运输线,集结30万大军发动枣宜会战,与图片信息不符,排除D项。

17.【答案】A

【解析】据材料“两年间,国民党军队共毙俘日军263

251人,同时也付出了1

019

911人的重大伤亡”可知,国民党积极抗战给日军以沉重的打击,故A项正确。

18.【答案】C

【解析】选C 联系当时的史实可以判断,辽沈战役、平津战役中林彪率领的东北野战军均有参加,歼敌达100多万,故C项正确。

19.【答案】A

【解析】根据时间轴空白处时间“1931年”及所学知识可知,九一八事变发生于1931年,故A项正确。

20.【答案】D

【解析】 1950年,我国还进行了土地革命,废除封建的土地所有制,实行农民阶级的土地所有制,故A项错误;工人与农民是联盟关系,关系不变,故B项错误;社会主义建设展开于三大改造顺利完成后,故C项错误。

21.【答案】(1)中国实现全民族抗战,作为国民政府主席,蒋介石受到世界的关注;中国人民的解放战争即将取得胜利,毛泽东受到世界的关注。

(2)目的:争取和平;揭露蒋介石假和平、真内战的阴谋;团结广大人民。意义:争取了政治上的主动,赢得了人民信任。

(3)三大战役,国民党主力被消灭;渡江战役,占领南京,推翻了国民党统治。

【解析】第(1)问,结合1937年全面抗日战争爆发和1949年中国新民主主义革命胜利的有关史实进行回答。第(2)问,根据1945年重庆谈判的内容进行分析。第(3)问,根据1949年前后国共双方的重大事件进行理解。

22.【答案】(1)事件:卢沟桥事变(或七七事变)。影响:日本开始了全面侵华战争,中国全面抗战由此开始。

(2)态度:愿意与国内其他政治派别共同抗日,但要坚持国民党掌握领导权。积极作用:国共第二次合作实现,抗日民族统一战线正式形成。

(3)态度:把红军改编为国民革命军,接受国民政府的领导,随时参加抗日战争。说明:中国共产党把中华民族的根本利益放在第一位。为了推动国民党政府抗日和国共两党合作,作出了巨大让步。

【解析】

23.【答案】(1)影响:极大地提高了中国的国际地位。

(2)贡献:中国战场牵制了日本大量兵力;中国为同盟国提供大量战略资源。

关系:因果关系。

(3)理解:中国战场有力地支援了盟国的反法西斯战争,为世界反法西斯战争胜利做出重要贡献。但中华民族为此做出了巨大民族牺牲,并付出了巨大的代价。

【解析】第(1)问根据材料一“中国经过长期的反侵略斗争……拥有了……一票否决权”可以概括为国际地位提高。第(2)问中的贡献,根据材料二“中国独力抗战,抗击了……大约是日本总军力的一半”,可以归纳为帮助盟国牵制了日军主力,根据材料三中“向苏联提供……向美国提供……向英国提供”等,可以归纳为向盟国提供战略资源;关系可结合第(1)问和本问第一小问归纳为因果关系。第(3)问综合“地位提高”“牵制兵力”“提供资源”等主要信息,可以从做出贡献和付出代价的关系角度来组织答案。

24.【答案】(1)土地改革使解放区一亿多无地和少地农民分到了土地,激发了农民革命和生产的积极性。

(2)解放战争初期,虽然蒋介石的军队占据绝对优势,但蒋介石没有重视“民意”,失掉了“民心”,而共产党恰恰得到了广大群众的拥护,从而取得伟大胜利,因此毛泽东说“民意”。而蒋介石失掉了“民心”,所以其失败具有历史必然性,但蒋介石却说“天意”,实际上蒋介石夸大了失败的偶然性,未看到失败的真正原因。

【解析】

25.【答案】杀蒋,中国有可能爆发更大的内战,更有利于日本的侵略;放蒋,可以有力推动国民党向停止内战、联共抗日方向转变。中共以全民族利益为重,主张和平解决西安事变。

【解析】

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进