2021年纲要上第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固双基训练金卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021年纲要上第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固双基训练金卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 162.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-05 15:42:36 | ||

图片预览

文档简介

第一单元

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

注意事项:

1、本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题卡上。?

2、回答第Ⅰ卷时,选出每小题的答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在试卷上无效。?

3、回答第Ⅱ卷时,将答案填写在答题卡上,写在试卷上无效。?

4、考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷(选择题)

本卷共25个小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.2012年6月,中美联合考古小组在江西省仙人洞发掘出距今已有两万年的大陶碗碎片。有研究者据此得出“最早在两万年前,中国已经使用陶器”的结论。这一研究过程(

)

A.推论不合理,材料不可信

B.推论有道理,材料不可信

C.推论不合理,材料可信

D.推论有道理,材料可信

2.古史传说中的“仓颉造字”,发生在传说中的(

)

A.伏羲时代

B.神农时代

C.黄帝时代

D.尧舜时代

3.某遗址“距今6000多年”“位于长江下游”“发现炭化稻谷和稻壳”。根据这些信息判断,该遗址是(

)

A.元谋人遗址

B.北京人遗址

C.河姆渡遗址

D.半坡遗址

4.禹死后,启杀死了部落联盟会议推举的继承人东夷的伯益。之后,又击败了东夷的部落有扈氏,稳定了东部边疆。这被认为中国古代“夷夏之防”的开始。由此可知,“夷夏之防”最初主要是指(

)

A.边疆问题

B.民族问题

C.文化问题

D.尊卑问题

5.商代实行内外服制,内服是商王直辖区,外服是一些附属国,外服对商王没有隶属关系。西周在直辖区外分封诸侯,各诸侯国定期向周王朝贡,并提供赋役。这表明西周(

)

A.废除商代制度而推行分封制

B.继承和发展了商代政治制度

C.最高统治集团权力高度集中

D.实现了对诸侯国的直接控制

6.以下为青铜文物、文物上的拓片(钟鼎文)及其部分译文,联系商周历史,结论错误的是(

)

①商周时期的青铜铸造已达很高水平 ②钟鼎文是一种比甲骨文更早的文字 ③拓片部分内容涉及西周王朝建立 ④现存的商周时期青铜器全部为礼器

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

7.商周时期的“王”是各部落拥戴的“共主”,形成的是家(卿)—国(诸侯)—天下(周王)的政治体系。春秋战国时期的统治者们纷纷推行郡县制,并以君主直接任免官吏的方式来管理行政与地方事务。这反映了(

)

A.等级尊卑制度的强化

B.贵族社会向富人社会转变

C.部落联盟向国家转变

D.血缘组织向地域国家转变

8.春秋战国之际,姬姓封国晋国逐渐被异姓的韩、赵、魏三家新兴的卿大夫势力所瓜分,公元前403年,周王室正式承认三家为诸侯,晋国灭亡。“三家分晋”实质上反映了(

)

A.异姓诸侯日益坐大

B.宗法分封制趋向瓦解

C.大夫势力左右政权

D.周王室权威得以加强

9.在春秋经传中,秦国九世以上世袭贵族世家不过两家,五代以及三至四代世袭贵族居然为零,远逊于周室,以及齐、楚、晋等东方诸侯国。这种现象(

)

A.反映了商鞅变法的成效

B.制造了诸侯之间的对立

C.便利于秦国政治形态转型

D.加速了西周分封制的瓦解

10.春秋时期,孔子重新诠释了周礼,他并未将礼制规范强加于人,而是引导人们以血缘亲情为基点,推己及人,以此构建和谐有序的社会关系,将礼从外在的等级制度和社会规范转化成了人们内在的道德意识。据此可知,孔子(

)

A.试图推动宗法制度的复兴

B.努力使礼制与时代相适应

C.淡化了礼制中的等级观念

D.对墨家思想的吸收与转化

11.礼崩乐坏的社会大裂变,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位。而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求,更大地助长了士阶层的声势。士的崛起,意味着一个以“劳心”为务、从事精神性创造的专业文化阶层形成。上述材料认为,百家争鸣出现文化觉醒的基本条件是(

)

A.独立的知识分子阶层形成

B.贵族中的士阶层地位上升

C.诸侯争霸对人才的需求

D.社会大裂变对文化的破坏

12.有位学者在论及三公九卿时说,“论其性质,均近于为皇室之家务官,乃皇帝之私臣,而非国家之政务官,非政府正式之官吏”,政府“有几处亦只是一个家庭规模之扩大”。此材料表明(

)

A.皇室与政府已完全分开

B.分工结构体现原始色彩

C.三公九卿均是国家政务官

D.三公九卿之间互相牵制

13.梁启超曾说,如果让孔子当民国教育总长,他一定会像法国那样,把教育部变为教育美术部,把国立剧场和国立学样看得一样重,并且还会改良戏曲,到处开音乐会,忙个不停。由此可知,梁启超认为孔子(

)

A.注重美育对道德教化的作用

B.注重道德,维护天理

C.注重发展私立教育,有教无类

D.注重用仁爱之心调节社会关系

14.西安世园会会徽“长安花",其设计理念和构思源于:“道生一,一生二,二生三,三生万物”。下列思想观点中能充分体现这一构思的是(

)

A.“天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”

B.“我无为而民自化,我好静而民自正”

C.“知之愈明,则行之愈笃;行之愈笃,则知之益明”

D.“天下之人同心归之,若归父母,故天瑞应诚而至”

15.吕思勉先生在《中国政治史》中写道:“小康之世,所以向乱世发展,是有其深刻的原因的。世运只能向前进,要想改革,只能顺其前进的趋势而加以指导。先秦诸子中,只有……最看得出社会前进的趋势。”文中省略部分的思想流派应该是(

)

A.儒家

B.道家

C.墨家

D.法家

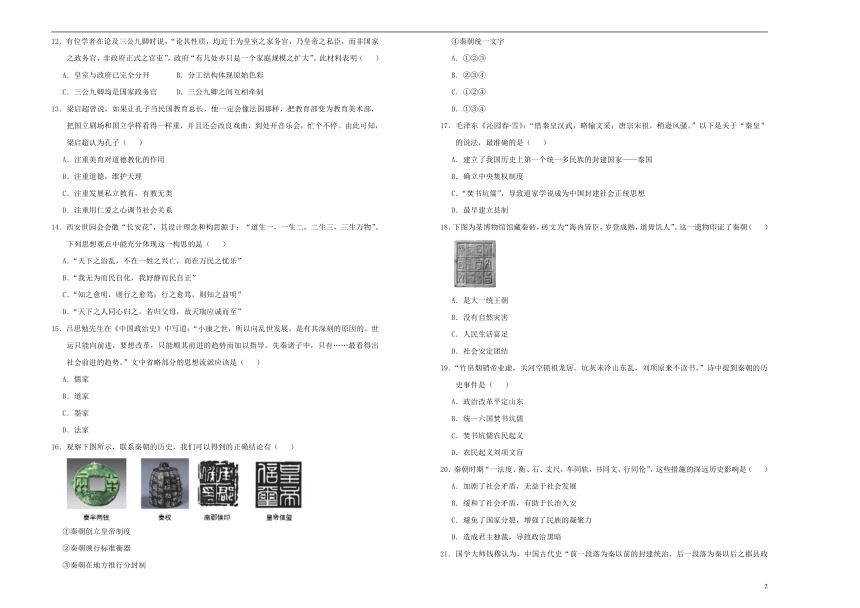

16.观察下图所示,联系秦朝的历史,我们可以得到的正确结论有(

)

①秦朝创立皇帝制度

②秦朝颁行标准衡器

③秦朝在地方推行分封制

④秦朝统一文字

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

17.毛泽东《沁园春?雪》:“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。”以下是关于“秦皇”的说法,最准确的是(

)

A.建立了我国历史上第一个统一多民族的封建国家——秦国

B.确立中央集权制度

C.“焚书坑儒”,导致道家学说成为中国封建社会正统思想

D.最早建立县制

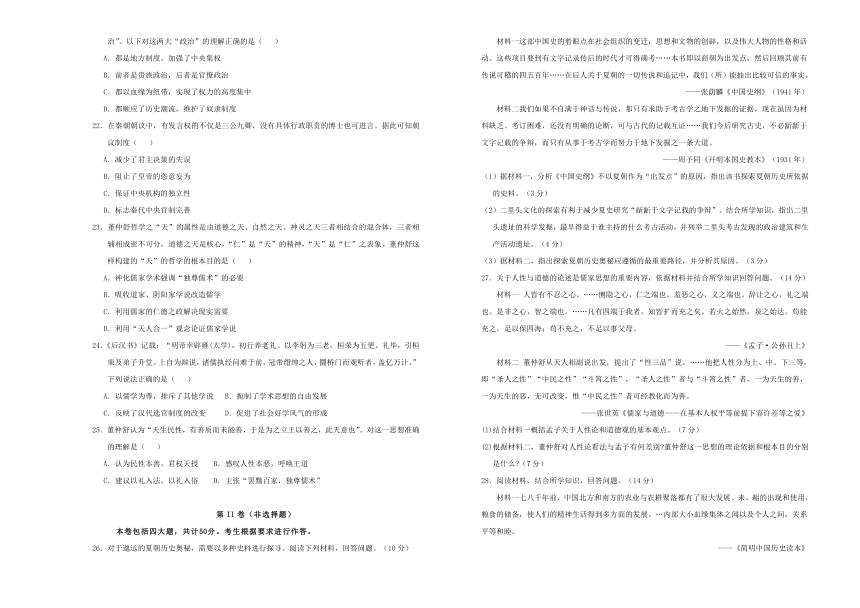

18.下图为某博物馆馆藏秦砖,砖文为“海内皆臣,岁登成熟,道毋饥人”。这一遗物印证了秦朝(

)

A.是大一统王朝

B.没有自然灾害

C.人民生活富足

D.社会安定团结

19.“竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书。”诗中提到秦朝的历史事件是(

)

A.政治改革平定山东

B.统一六国焚书坑儒

C.焚书坑儒农民起义

D.农民起义刘项文盲

20.秦朝时期“一法度、衡、石、丈尺,车同轨,书同文,行同伦”,这些措施的深远历史影响是(

)

A.加剧了社会矛盾,无益于社会发展

B.缓和了社会矛盾,有助于长治久安

C.避免了国家分裂,增强了民族的凝聚力

D.造成君主独裁,导致政治黑暗

21.国学大师钱穆认为,中国古代史“前一段落为秦以前的封建统治,后一段落为秦以后之郡县政治”。以下对这两大“政治”的理解正确的是(

)

A.都是地方制度,加强了中央集权

B.前者是贵族政治,后者是官僚政治

C.都以血缘为纽带,实现了权力的高度集中

D.都顺应了历史潮流,维护了奴隶制度

22.在秦朝朝议中,有发言权的不仅是三公九卿,没有具体行政职责的博士也可进言。据此可知朝议制度(

)

A.减少了君主决策的失误

B.阻止了皇帝的恣意妄为

C.保证中央机构的独立性

D.标志秦代中央官制完善

23.董仲舒哲学之“天”的属性是由道德之天、自然之天、神灵之天三者相结合的混合体,三者相辅相成密不可分,道德之天是核心,“仁”是“天”的精神,“天”是“仁”之表象。董仲舒这样构建的“天”的哲学的根本目的是(

)

A.神化儒家学术强调“独尊儒术”的必要

B.吸收道家、阴阳家学说改造儒学

C.利用儒家的仁德之政解决现实需要

D.利用“天人合一”观念论证儒家学说

24.《后汉书》记载:“明帝幸辟雍(太学),初行养老礼。以李躬为三老,桓荣为五更。礼毕,引桓荣及弟子升堂。上自为辩说,诸儒执经问难于前,冠带缙绅之人,圜桥门而观听者,盖亿万计。”下列说法正确的是(

)

A.以儒学为尊,排斥了其他学说

B.扼制了学术思想的自由发展

C.反映了汉代选官制度的改变

D.促进了社会好学风气的形成

25.董仲舒认为“天生民性,有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也”。对这一思想准确的理解是(

)

A.认为民性本善,君权天授

B.感叹人性本恶,呼唤王道

C.建议以礼入法,以礼入俗

D.主张“罢黜百家,独尊儒术”

第II卷(非选择题)

本卷包括四大题,共计50分。考生根据要求进行作答。

26.对于邈远的夏朝历史奥秘,需要以多种史料进行探寻。阅读下列材料,回答问题。(10分)

材料一这部中国史的着眼点在社会组织的变迁,思想和文物的创辟,以及伟大人物的性格和活动。这些项目要到有文字记录传后的时代才可得确考……本书即以商朝为出发点,然后回顾其前有传说可稽的四五百年……在后人关于夏朝的一切传说和追记中,我们(所)能抽出比较可信的事实。

——张荫麟《中国史纲》(1941年)

材料二我们如果不自满于神话与传说,那只有求助于考古学之地下发掘的证据,现在虽因为材料缺乏、考订困难,还没有明确的论断,可与古代的记载互证……我们今后研究古史,不必龂龂于文字记载的争辩,而只有从事于考古学而努力于地下发掘之一条大道。

——周予同《开明本国史教本》(1931年)

(1)据材料一,分析《中国史纲》不以夏朝作为“出发点”的原因,指出该书探索夏朝历史所依据的史料。(3分)

(2)二里头文化的探索有利于减少夏史研究“龂龂于文字记载的争辩”。结合所学知识,指出二里头遗址的科学发掘,最早得益于谁主持的什么考古活动,并列举二里头考古发现的政治建筑和生产活动遗址。(4分)

(3)据材料二,指出探索夏朝历史奥秘应遵循的最重要路径,并分析其原因。(3分)

27.关于人性与道德的论述是儒家思想的重要内容,依据材料并结合所学知识回答问题。(14分)

材料一

人皆有不忍之心。……恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。……凡有四端于我者,知皆扩而充之矣。若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

——《孟子·公孙丑上》

材料二

董仲舒从天人相副说出发,提出了“性三品”说。……他把人性分为上、中、下三等,即“圣人之性”“中民之性”“斗筲之性”,“圣人之性”者与“斗筲之性”者,一为天生的善,一为天生的恶,无可改变,惟“中民之性”者可经教化而为善。

——张世英《儒家与道德——在基本人权平等前提下容许差等之爱》

(1)结合材料一概括孟子关于人性论和道德观的基本观点。(7分)

(2)根据材料二,董仲舒对人性论看法与孟子有何差别?董仲舒这一思想的理论依据和根本目的分别是什么?(7分)

28.阅读材料,结合所学知识,回答问题。(14分)

材料一七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒、耜的出现和使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展。…内部大小血缘集体之闻以及个人之间,关系平等和睦。

——《简明中国历史读本》

材料二在郭家庄发据160号商代墓,出土青铜礼器40件,…器表均有精美的纹饰和族歌文字,还有28件青铜乐器和生产工具,220件青铜兵器和90多枚铜钱,…墓主人可能是地位较高的武将。

——《新中国考古五十年》

材料三《吕氏春秋》指出:“公作则迟、有所其力也;分地则速,无所匿迟也。”所谓“公作”,就是指奴隶在井田上的集体耕作,“分地”则是指封建制度下的租佃制。反映了没落的奴隶制与新发展起来的封建制之间的鲜明对比。

——《中国古代史》

(1)据材料一,列举农业“有了很大发展”的表现。结合所学知识,举一例说明河姆渡原始居民的“精神生活”得到了发展。(6分)

(2)据材料二,从商代墓出土文物中可以归纳出当时的哪些历史信息?(4分)

(3)结合材料三和所学知识,春秋时期耕作方式有何变化?据材料三,这一变化有何历史作用?(2分)

(4)综合上述材料,概括这一时期社会形态的演进过程。(2分)

29.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料由于血缘宗族社会是中国数千年传统社会的基本形态,其中孕育生长的传统价值观念,便成为引导这一社会形态稳定发展的核心力量。换言之,正是血缘宗族社会的内在需求,为以伦理道德为特色的传统价值观提供了存在的合理依据,而作为中华元典的“六经”,正是传统价值观的承载者。它们共同塑造了中国“连续性”形态的文明。

——姜广辉.程晓峰《中华文明“连续性”形态形成的原因——从西周的宗法制度谈起》

请运用相关历史知识,对材料中中国文明“连续性”形态的成因进行探讨。(说明:可对材料中的观点进行论证、修改补充或提出新的观点,并加以论述。要求:观点明确,史论结合,史实准确)

4

绝密★

启用前

高一上学期第一单元双基训练金卷

历

史(二)答案

第Ⅰ卷(选择题)

1.【答案】D

【解析】材料中“最早在两万年前,中国已经使用陶器”结论的得出,是建立在“2012年6月,中美联合考古小组在江西省仙人洞发掘出距今已有两万年的大陶碗碎片”的基础之上的,证据确凿,完全可信。故答案选D项。

2.【答案】C

【解析】仓颉造字是中国古代汉族神话传说之一。相传仓颉是轩辕黄帝的史官,曾把流传于先民中的文字加以搜集、整理和使用,在汉字创造的过程中起了重要作用,被后人尊为“造字圣人”。故选C项。

3.【答案】C

【解析】根据所学知识可知,河姆渡遗址是中国已发现的最早的新石器时期文化遗址之一,距今6000多年,位于距宁波市区约20公里的余姚市河姆渡镇,属于长江下游,符合题意,故C项正确;元谋人距今约170万年,与材料题意不符,A项错误;周口店北京人遗址位于北京,不属于长江流域,故B项错误;半坡遗址位于陕西,属于黄河流域,故排除D项。

4.【答案】A

【解析】从材料反映的信息来看,最初的“夷夏之防”是指夏朝为稳定东部边疆、巩固统治而采取的措施,故答案为A项。从材料信息来看,最初的“夷夏之防”不涉及民族、文化和尊卑问题,排除B、C、D三项。

5.【答案】B

【解析】根据材料可知,商代附属国对商王没有隶属关系,西周在直辖区外分封诸侯,诸侯对周王有规定的义务;据此可知,西周在继承商代内服制基础上,加强了对直辖区以外的控制,故A项错误,B项正确。西周时期最高统治集团尚未实现权力的高度集中,C项错误。西周诸侯国世袭统治,可再行分封,周王间接控制诸侯,D项错误。

6.【答案】D

【解析】图片显示商周时期青铜器,说明青铜铸造已达很高水平,图片中文字“作邦”说明西周建立,①③正确;钟鼎文出现于西周时期,晚于甲骨文,青铜器也有作为兵器,②④错误,D项正确。

7.【答案】D

【解析】商周时期的“共主”现象反映的是分封制和宗法制的血缘政治,而后来的郡县制是以地域为中心分配政治权力,官员产生不以血缘为标准,故D项表述符合题意。A项与题意不符;材料未提及以财富分配权力,故B项错误;商周时期已不是部落联盟,故C项说法不对。

8.【答案】B

【解析】材料“公元前403年,周王室正式承认三家为诸侯”说明周王室对地方控制力度减弱,说明宗法分封制趋向瓦解,故B项正确,D项错误;材料反映的是宗法分封制的逐渐瓦解,A、C两项是B项的具体表现,排除。

9.【答案】C

【解析】根据材料可知,秦国在世袭贵族方面较之前有很大的变化,由此可知,秦国在政治上世袭世家逐渐减少,所以便利于在政治形态上进行转型,故C项正确。商鞅变法是在战国时期秦国实行的变法,而题干中并没有涉及商鞅变法,故A项排除;材料中并没有强调诸侯之间的关系,只强调了秦国世袭世家越来越少,故B项排除;材料只强调世袭世家减少,春秋时期诸侯争霸,加速了分封制的瓦解,与题意不符,故D项排除。

10.【答案】B

【解析】材料反映孔子试图推动礼制的复兴,排除A项;材料反映孔子努力使礼制拉近与人们的距离,尽力与时代相适应,让人更好地接受礼制,故选B项;礼制强调贵贱有序,就是要强化等级观念,排除C项;材料未体现出孔子是对墨家思想的吸收与转化的内容,排除D项。

11.【答案】A

【解析】本题主要考查百家争鸣现象出现的原因,结合教材中所学知识可知百家争鸣现象出现的文化背景是士阶层的兴起和私学的出现,故A项符合题意和史实,B项表述错误,C项与题意不符,D项表述与春秋战国时期的社会特征相反,故选A项。

12.【答案】B

【解析】材料反映的是皇室与政府的界限还相当模糊,大臣就等于皇帝之家务官、私臣的情形,可见还有相当的原始色彩,B项符合题意。材料强调的是皇室和政府的界限模糊,皇室与政府已完全分开的说法错误,A项排除;三公九卿均是国家政务官的说法与材料“非政府正式之官吏”的说法相矛盾,C项排除;材料未体现三公九卿之间互相牵制,D项排除。

13.【答案】A

【解析】根据题干“如果让孔子当民国教育总长,他一定会像法国样,将教育部变为教育美术部,把国立剧场和国立学校看得一样重,并且还会改良戏曲,到处开音乐会,忙个不停”可知,题干中梁启超认为孔子重视美术、戏曲演出、改良戏曲、音乐会等对教育的影响,据此可以联系到孔子注重美育对道德修养的辅助作用。故答案为A项。B项,根据所学可知,维护天理是理学家的主张,排除;CD项,注重发展私立教育,有教无类是孔子教育方面的主张;注重用仁爱之心调节社会关系是孔子“仁”的思想。二者都与题干中“教育美术部”不符,排除。

14.【答案】B

【解析】据材料“道生一,一生二,二生三,三生万物”并结合所学知识可知,这是道家的观点,B项是无为而治、顺其自然的观点,符合题意,故B正确;A项是明清之际黄宗羲反对君主专制的思想,故A排除;C项反映的是朱熹的认知与实践的关系问题,故C排除;D项是董仲舒天人感应思想的体现,故D排除。

15.【答案】D

【解析】本题主要考查中国古代的诸子思想。从材料的内容可知,省略的思想流派应是法家。法家主张历史是向前发展的,今世胜过前世;主张法治,建立中央集权的国家。这种主张符合战国时期社会发展的趋势。所以应选D。

16.【答案】C

【解析】根据图片并结合所学知识可知,为了适应新的统一形势,加强封建统治,秦朝创立了一套封建专制主义的中央集权制度。最高统治者称皇帝,至高无上,总揽全国一切军政大权;在地方,废除分封制,推行郡县制,故①正确,③错误;秦灭六国后,秦始皇规定在全国统一使用圆形方孔铜钱,同时统一度量衡,②正确;秦朝还统一文字,把小篆作为全国规范文字,通行全国,④正确;①②④正确,故选C;③错误,排除ABD。

17.【答案】B

【解析】秦统一后,秦始皇为加强统治,制定了一套君主专制中央集权的封建制度,在历史上影响深远,故B正确;公元前221年,秦始皇灭六国,建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家---秦朝,故A错误;为加强思想控制,秦始皇焚书坑儒,摧残了先秦文化,钳制了思想,并没有导致道家学说成为中国封建社会正统思想,故C错误;早在春秋战国时期已有县制,故D错误。

18.【答案】A

【解析】据材料“海内皆臣”并结合所学知识可知,秦朝已实现国家统一,故A正确;“岁登成熟”并不能说明没有自然灾害,故B排除;秦朝时期人民生活并不富足,故C排除;仅凭材料也无法体现秦朝社会安定团结,故D排除。

19.【答案】C

【解析】根据“竹帛烟销”,“坑灰未冷”,“山东乱”,“刘项”,结合所学可知,这首诗中提到的事件分别是焚书坑儒和秦末农民起义,C项正确;诗中没有提及新的政治制度,所以与政治改革无关,而平定山东也与“山东乱”不符,A项错误;材料没有提及秦灭六国,B项错误;刘项不读书说明焚书坑儒没能保证秦朝统治的长久,并非指刘邦项羽是文盲,D项错误。

20.【答案】C

【解析】根据所学可知,秦朝统一度量衡、法律等措施有利于加强中央对地方的控制,便利不同地区之间的经济文化交流,有利于避免国家分裂,增强民族凝聚力,选项C正确;统一措施有利于社会发展,排除A;秦朝并未实现长治久安,排除B;统一措施并不是君主独裁的原因,排除D。

21.【答案】B

【解析】材料所说的“封建政治”为分封制,“郡县政治”为中央集权制。结合所学,分封制不利于加强中央集权,故A项错误;分封制有利于维护贵族的垄断地位和特权,所以是贵族政治,而郡县制官吏的任免权在中央,所以是官僚政治,B正确;中央集权制不是以血缘为纽带,因此C项错误;郡县制维护的是封建制度,故D项错误。

22.【答案】A

【解析】依据题干“没有具体行政职责的博士也可进言”,可知朝议制度除了三公九卿这些高官之外,没有具体行政职责的博士也可以发表自己的看法,因此朝议有集思广益的功效,因此减少了君主决策的失误。在四个选项中,B选项因为朝议并没有法律化,不能阻止了皇帝的恣意妄为;而C、D选项皆不符合史实,因此本题选A。

23.【答案】C

【解析】结合材料内容和所学知识可知,董仲舒以道德之天为核心,将“仁”和“天”结合,就是要求君主效法道德之天,把儒家的仁德之政与具体的治国国策相结合,以便解决相关的社会、政治问题,进一步巩固和发展大一统。此处并未强调“独尊儒学”,也与道家、阴阳家以及“天人合一”无关。论证“天人合一”的观念不是其目的,只是手段。故C项正确;排除ABD三项。

24.【答案】D

【解析】本题考查学生分析材料的能力。材料这段话的意思是东汉的明帝亲临辟雍,举行尊老养贤之礼。事先推定年老博学的李躬为“三老”,曾授明帝《尚书》的桓荣为“五更”,这天,天子先行到达辟雍,举行典礼后派人用安车蒲轮(用蒲草裹轮以免巅簸)将三老五更接来,皇帝亲自到门屏之间迎接。明帝归坐于讲堂之上,正襟危坐,执经自讲,诸儒执经问难于前。不够级别的“冠带缙绅”,只有环绕着辟雍璧水,隔岸观望了。”这反映出汉代儒学成为了正统思想,统治阶级尊崇儒学,形成了良好的社会风气,选项D正确。A选项说法与材料主旨不符,排除;选项B脱离材料主旨,排除;C选项与材料内容不符,排除。

25.【答案】A

【解析】材料强调了民有善质,立王是天意又反映了君权神授的思想,选A是符合题意的,正确;选项B是感叹人性本善,不符合题意,排除;材料不涉及以礼入法,选项C不符合题意,排除;材料不涉及“罢黜百家,独尊儒术”的信息,选项D不符合题意,排除。

第II卷(非选择题)

26.(10分)

【答案】(1)原因:该书侧重的项目需要确考的文字记录;夏朝历史缺乏当时的文字记录。

史料:传说;追记。

(2)主持人:徐旭生。考古活动:夏墟调查。

遗址:大型宫殿遗址;铸铜、烧陶、制骨等手工作坊遗址。

(3)路径:考古发掘。原因:神话传说、文字记载无法定论。

【解析】(1)根据“这些项目要到有文字记录传后的时代才可得确考”可知因为夏朝没有文字记录传承,所以《中国史纲》不以夏朝作为“出发点”。根据“关于夏朝的一切传说和追忆”可知《中国史纲》所依据的史料主要是传说和追忆。

(2)二里头遗址的科学发掘最早得益的考古活动可根据所学内容进行概括。二里头考古发现的政治建筑和生产活动遗址结合所学可知主要有大型宫殿遗址和相应的手工作坊遗址。

(3)探索夏朝历史奥秘应遵循的最重要路径根据“只有从事于考古学而努力于地下发掘之一条大道”可知应该是考古发掘。因为神话传说和文字记载等口头或文字资料的真实性是有待考证的,所以应该主要依据考古发掘。

27.(14分)

【答案】(1)观点:孟子宣扬性善论,认为人皆有四心;提出仁、义、礼、智的道德观。

(2)差别:提出“性三品说”,将人性分为三等;认为只有“中民之性”可教化为善。依据:“天人合一”学说。目的:树立君主的绝对权威。

【解析】(1)根据材料一“人皆有不忍之心”“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”和“是非之心”可知孟子在人性论方面宣扬性善论,认为人皆有四心,据材料一“仁之端也”“义之端也”“礼之端也”和“智之端也”可知孟子在道德观方面提倡仁、义、礼、智。

(2)第一小问差别,据材料二“董仲舒从天人相副说出发,提出了‘性三品’说”“他把人性分为上、中、下三等,即‘圣人之性’‘中民之性’‘斗筲之性’”和“惟‘中民之性’者可经教化而为善”可知董仲舒提出“性三品说”,将人性分为三等,认为只有“中民之性”可教化为善;第二小问理论依据,据材料二“董仲舒从天人相副说出发”并联系所学知识可知理论依据为“天人合一”学说;第三小问根本目的,联系所学知识可知树立君主的绝对权威。

28.(14分)

【答案】(1)表现:中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展,人民开始定居而耕;生产工具耒、耜的出现和使用,使粮食产量增多有了剩余;精神生活的例子:河姆渡人制作简单的玉器或原始乐器。(6分)

(2)历史信息:青铜器品种多,数量大;音乐有较大发展;青铜工艺高超;已有文字记载。(4分)

(3)变化:由集体耕作到租佃制出现。作用:由集体耕作到租佃制提高了生产的积极性。(2分)

(4)上述材料反映了由原始社会到奴隶社会、封建社会的演变。(2分)

【解析】(1)表现:据材料一“七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。”可知,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展,人民开始定居而耕;据材料“耒、耜的出现和使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展。”可知,生产工具耒、耜的出现和使用,使粮食产量增多有了剩余;精神生活的例子:据所学可知,河姆渡人制作简单的玉器或原始乐器。

(2)历史信息:据材料“在郭家庄发据160号商代墓,出土青铜礼器40件……还有28件青铜乐器和生产工具,220件青铜兵器和90多枚铜钱”可知,青铜器品种多,数量大;据材料“…器表均有精美的纹饰和族歌文字”可知,青铜工艺高超;已有文字记载。

(3)变化:据材料“公作则迟、有所其力也;分地则速,无所匿迟也。”可知,由集体耕作到租佃制出现。作用:据材料“公作则迟、有所其力也;分地则速,无所匿迟也。”可知,公作则迟、分地则速,由集体耕作到租佃制提高了生产的积极性。

(4)据所学可知,上述材料反映了由原始社会到奴隶社会、封建社会的演变。

29.

(12分)

【答案】示例一观点:宗法制和以儒家思想为核心的中华民族传统价值观共同塑造了中华文明的“连续性”形态。

论证:在中华文明早期,西周的社会政治制度就是通过血缘纽带建立起来的,宗法制和分封制互为表里,确立了嫡长子继承制,从而保证了政权的巩固和社会的稳定。春秋以后,西周的宗法制趋于解体,但此后形成血缘宗族社会形态,作为传统价值观的主要载体一直延续至今。而中国传统社会的价值观念,是以儒家建立起来的道德体系为主体的。这个体系以“仁”为最高理念,包含了孝、忠、恕、礼、义等许多道德概念和范畴,以宗族社会为载体,又强化了血缘人伦关系,从而维系了中华民族数千年的有序发展,成为整个民族认同、接纳并践行的价值观念。

总结:血缘宗族社会和儒家传统价值观念,作为中华文明的一体之两面,共同促成了一种“连续性”形态的文明。

示例二观点:中华文明“连续性”形态的形成,除了宗法制和儒家思想的因素外,更重要的是政治上的长期统一的局面,专制主义中央集权制度的确立。

论证:从秦朝开始确立的专制主义中央集权制,保持了中国政治上的长期统一,对中华文明的保存和延续有明显的好处。首先,它使中国具有一个十分强有力的中央政府,在这个中央政府的领导下,即可以有效地抵御外来民族的侵略,同时又可以抵御大型自然灾害的冲击,并有效地防止地方分裂。其次,它导致了中国的货币、度量衡、文字的统一,这些都是一个文明能够延续久远的重要载体。最后,政治上的统一保证了中华民族历史的完整记载。历朝历代都设有专门的史官编写前朝及本朝的历史,大型史学巨著更是离不开中央政府的支持。

总结:中国政治上的统一,中央政府的强大才是令中华文明得以完整地延续的重要原因。

【解析】本题是开放性试题,依据材料可知,本题要探讨的问题是:中华文明为何能稳定延续。本题是开放性试题。依据材料和所学知识,可对材料的血缘宗族进行论证,也可以从中国古代的政治、经济、文化等角度选取一个或多个因素对材料的观点进行修改补充。从答题规范性上来说,小论文题观点要开门见山地明确提出,论证过程要史论结合,史实与观点要有紧密的逻辑关系,切忌简单罗列史实,结尾对观点进行总结升华。

4

3

从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

注意事项:

1、本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题卡上。?

2、回答第Ⅰ卷时,选出每小题的答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在试卷上无效。?

3、回答第Ⅱ卷时,将答案填写在答题卡上,写在试卷上无效。?

4、考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷(选择题)

本卷共25个小题,每小题2分,共50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.2012年6月,中美联合考古小组在江西省仙人洞发掘出距今已有两万年的大陶碗碎片。有研究者据此得出“最早在两万年前,中国已经使用陶器”的结论。这一研究过程(

)

A.推论不合理,材料不可信

B.推论有道理,材料不可信

C.推论不合理,材料可信

D.推论有道理,材料可信

2.古史传说中的“仓颉造字”,发生在传说中的(

)

A.伏羲时代

B.神农时代

C.黄帝时代

D.尧舜时代

3.某遗址“距今6000多年”“位于长江下游”“发现炭化稻谷和稻壳”。根据这些信息判断,该遗址是(

)

A.元谋人遗址

B.北京人遗址

C.河姆渡遗址

D.半坡遗址

4.禹死后,启杀死了部落联盟会议推举的继承人东夷的伯益。之后,又击败了东夷的部落有扈氏,稳定了东部边疆。这被认为中国古代“夷夏之防”的开始。由此可知,“夷夏之防”最初主要是指(

)

A.边疆问题

B.民族问题

C.文化问题

D.尊卑问题

5.商代实行内外服制,内服是商王直辖区,外服是一些附属国,外服对商王没有隶属关系。西周在直辖区外分封诸侯,各诸侯国定期向周王朝贡,并提供赋役。这表明西周(

)

A.废除商代制度而推行分封制

B.继承和发展了商代政治制度

C.最高统治集团权力高度集中

D.实现了对诸侯国的直接控制

6.以下为青铜文物、文物上的拓片(钟鼎文)及其部分译文,联系商周历史,结论错误的是(

)

①商周时期的青铜铸造已达很高水平 ②钟鼎文是一种比甲骨文更早的文字 ③拓片部分内容涉及西周王朝建立 ④现存的商周时期青铜器全部为礼器

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

7.商周时期的“王”是各部落拥戴的“共主”,形成的是家(卿)—国(诸侯)—天下(周王)的政治体系。春秋战国时期的统治者们纷纷推行郡县制,并以君主直接任免官吏的方式来管理行政与地方事务。这反映了(

)

A.等级尊卑制度的强化

B.贵族社会向富人社会转变

C.部落联盟向国家转变

D.血缘组织向地域国家转变

8.春秋战国之际,姬姓封国晋国逐渐被异姓的韩、赵、魏三家新兴的卿大夫势力所瓜分,公元前403年,周王室正式承认三家为诸侯,晋国灭亡。“三家分晋”实质上反映了(

)

A.异姓诸侯日益坐大

B.宗法分封制趋向瓦解

C.大夫势力左右政权

D.周王室权威得以加强

9.在春秋经传中,秦国九世以上世袭贵族世家不过两家,五代以及三至四代世袭贵族居然为零,远逊于周室,以及齐、楚、晋等东方诸侯国。这种现象(

)

A.反映了商鞅变法的成效

B.制造了诸侯之间的对立

C.便利于秦国政治形态转型

D.加速了西周分封制的瓦解

10.春秋时期,孔子重新诠释了周礼,他并未将礼制规范强加于人,而是引导人们以血缘亲情为基点,推己及人,以此构建和谐有序的社会关系,将礼从外在的等级制度和社会规范转化成了人们内在的道德意识。据此可知,孔子(

)

A.试图推动宗法制度的复兴

B.努力使礼制与时代相适应

C.淡化了礼制中的等级观念

D.对墨家思想的吸收与转化

11.礼崩乐坏的社会大裂变,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位。而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求,更大地助长了士阶层的声势。士的崛起,意味着一个以“劳心”为务、从事精神性创造的专业文化阶层形成。上述材料认为,百家争鸣出现文化觉醒的基本条件是(

)

A.独立的知识分子阶层形成

B.贵族中的士阶层地位上升

C.诸侯争霸对人才的需求

D.社会大裂变对文化的破坏

12.有位学者在论及三公九卿时说,“论其性质,均近于为皇室之家务官,乃皇帝之私臣,而非国家之政务官,非政府正式之官吏”,政府“有几处亦只是一个家庭规模之扩大”。此材料表明(

)

A.皇室与政府已完全分开

B.分工结构体现原始色彩

C.三公九卿均是国家政务官

D.三公九卿之间互相牵制

13.梁启超曾说,如果让孔子当民国教育总长,他一定会像法国那样,把教育部变为教育美术部,把国立剧场和国立学样看得一样重,并且还会改良戏曲,到处开音乐会,忙个不停。由此可知,梁启超认为孔子(

)

A.注重美育对道德教化的作用

B.注重道德,维护天理

C.注重发展私立教育,有教无类

D.注重用仁爱之心调节社会关系

14.西安世园会会徽“长安花",其设计理念和构思源于:“道生一,一生二,二生三,三生万物”。下列思想观点中能充分体现这一构思的是(

)

A.“天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”

B.“我无为而民自化,我好静而民自正”

C.“知之愈明,则行之愈笃;行之愈笃,则知之益明”

D.“天下之人同心归之,若归父母,故天瑞应诚而至”

15.吕思勉先生在《中国政治史》中写道:“小康之世,所以向乱世发展,是有其深刻的原因的。世运只能向前进,要想改革,只能顺其前进的趋势而加以指导。先秦诸子中,只有……最看得出社会前进的趋势。”文中省略部分的思想流派应该是(

)

A.儒家

B.道家

C.墨家

D.法家

16.观察下图所示,联系秦朝的历史,我们可以得到的正确结论有(

)

①秦朝创立皇帝制度

②秦朝颁行标准衡器

③秦朝在地方推行分封制

④秦朝统一文字

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①③④

17.毛泽东《沁园春?雪》:“惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。”以下是关于“秦皇”的说法,最准确的是(

)

A.建立了我国历史上第一个统一多民族的封建国家——秦国

B.确立中央集权制度

C.“焚书坑儒”,导致道家学说成为中国封建社会正统思想

D.最早建立县制

18.下图为某博物馆馆藏秦砖,砖文为“海内皆臣,岁登成熟,道毋饥人”。这一遗物印证了秦朝(

)

A.是大一统王朝

B.没有自然灾害

C.人民生活富足

D.社会安定团结

19.“竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书。”诗中提到秦朝的历史事件是(

)

A.政治改革平定山东

B.统一六国焚书坑儒

C.焚书坑儒农民起义

D.农民起义刘项文盲

20.秦朝时期“一法度、衡、石、丈尺,车同轨,书同文,行同伦”,这些措施的深远历史影响是(

)

A.加剧了社会矛盾,无益于社会发展

B.缓和了社会矛盾,有助于长治久安

C.避免了国家分裂,增强了民族的凝聚力

D.造成君主独裁,导致政治黑暗

21.国学大师钱穆认为,中国古代史“前一段落为秦以前的封建统治,后一段落为秦以后之郡县政治”。以下对这两大“政治”的理解正确的是(

)

A.都是地方制度,加强了中央集权

B.前者是贵族政治,后者是官僚政治

C.都以血缘为纽带,实现了权力的高度集中

D.都顺应了历史潮流,维护了奴隶制度

22.在秦朝朝议中,有发言权的不仅是三公九卿,没有具体行政职责的博士也可进言。据此可知朝议制度(

)

A.减少了君主决策的失误

B.阻止了皇帝的恣意妄为

C.保证中央机构的独立性

D.标志秦代中央官制完善

23.董仲舒哲学之“天”的属性是由道德之天、自然之天、神灵之天三者相结合的混合体,三者相辅相成密不可分,道德之天是核心,“仁”是“天”的精神,“天”是“仁”之表象。董仲舒这样构建的“天”的哲学的根本目的是(

)

A.神化儒家学术强调“独尊儒术”的必要

B.吸收道家、阴阳家学说改造儒学

C.利用儒家的仁德之政解决现实需要

D.利用“天人合一”观念论证儒家学说

24.《后汉书》记载:“明帝幸辟雍(太学),初行养老礼。以李躬为三老,桓荣为五更。礼毕,引桓荣及弟子升堂。上自为辩说,诸儒执经问难于前,冠带缙绅之人,圜桥门而观听者,盖亿万计。”下列说法正确的是(

)

A.以儒学为尊,排斥了其他学说

B.扼制了学术思想的自由发展

C.反映了汉代选官制度的改变

D.促进了社会好学风气的形成

25.董仲舒认为“天生民性,有善质而未能善,于是为之立王以善之,此天意也”。对这一思想准确的理解是(

)

A.认为民性本善,君权天授

B.感叹人性本恶,呼唤王道

C.建议以礼入法,以礼入俗

D.主张“罢黜百家,独尊儒术”

第II卷(非选择题)

本卷包括四大题,共计50分。考生根据要求进行作答。

26.对于邈远的夏朝历史奥秘,需要以多种史料进行探寻。阅读下列材料,回答问题。(10分)

材料一这部中国史的着眼点在社会组织的变迁,思想和文物的创辟,以及伟大人物的性格和活动。这些项目要到有文字记录传后的时代才可得确考……本书即以商朝为出发点,然后回顾其前有传说可稽的四五百年……在后人关于夏朝的一切传说和追记中,我们(所)能抽出比较可信的事实。

——张荫麟《中国史纲》(1941年)

材料二我们如果不自满于神话与传说,那只有求助于考古学之地下发掘的证据,现在虽因为材料缺乏、考订困难,还没有明确的论断,可与古代的记载互证……我们今后研究古史,不必龂龂于文字记载的争辩,而只有从事于考古学而努力于地下发掘之一条大道。

——周予同《开明本国史教本》(1931年)

(1)据材料一,分析《中国史纲》不以夏朝作为“出发点”的原因,指出该书探索夏朝历史所依据的史料。(3分)

(2)二里头文化的探索有利于减少夏史研究“龂龂于文字记载的争辩”。结合所学知识,指出二里头遗址的科学发掘,最早得益于谁主持的什么考古活动,并列举二里头考古发现的政治建筑和生产活动遗址。(4分)

(3)据材料二,指出探索夏朝历史奥秘应遵循的最重要路径,并分析其原因。(3分)

27.关于人性与道德的论述是儒家思想的重要内容,依据材料并结合所学知识回答问题。(14分)

材料一

人皆有不忍之心。……恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。……凡有四端于我者,知皆扩而充之矣。若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

——《孟子·公孙丑上》

材料二

董仲舒从天人相副说出发,提出了“性三品”说。……他把人性分为上、中、下三等,即“圣人之性”“中民之性”“斗筲之性”,“圣人之性”者与“斗筲之性”者,一为天生的善,一为天生的恶,无可改变,惟“中民之性”者可经教化而为善。

——张世英《儒家与道德——在基本人权平等前提下容许差等之爱》

(1)结合材料一概括孟子关于人性论和道德观的基本观点。(7分)

(2)根据材料二,董仲舒对人性论看法与孟子有何差别?董仲舒这一思想的理论依据和根本目的分别是什么?(7分)

28.阅读材料,结合所学知识,回答问题。(14分)

材料一七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒、耜的出现和使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展。…内部大小血缘集体之闻以及个人之间,关系平等和睦。

——《简明中国历史读本》

材料二在郭家庄发据160号商代墓,出土青铜礼器40件,…器表均有精美的纹饰和族歌文字,还有28件青铜乐器和生产工具,220件青铜兵器和90多枚铜钱,…墓主人可能是地位较高的武将。

——《新中国考古五十年》

材料三《吕氏春秋》指出:“公作则迟、有所其力也;分地则速,无所匿迟也。”所谓“公作”,就是指奴隶在井田上的集体耕作,“分地”则是指封建制度下的租佃制。反映了没落的奴隶制与新发展起来的封建制之间的鲜明对比。

——《中国古代史》

(1)据材料一,列举农业“有了很大发展”的表现。结合所学知识,举一例说明河姆渡原始居民的“精神生活”得到了发展。(6分)

(2)据材料二,从商代墓出土文物中可以归纳出当时的哪些历史信息?(4分)

(3)结合材料三和所学知识,春秋时期耕作方式有何变化?据材料三,这一变化有何历史作用?(2分)

(4)综合上述材料,概括这一时期社会形态的演进过程。(2分)

29.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料由于血缘宗族社会是中国数千年传统社会的基本形态,其中孕育生长的传统价值观念,便成为引导这一社会形态稳定发展的核心力量。换言之,正是血缘宗族社会的内在需求,为以伦理道德为特色的传统价值观提供了存在的合理依据,而作为中华元典的“六经”,正是传统价值观的承载者。它们共同塑造了中国“连续性”形态的文明。

——姜广辉.程晓峰《中华文明“连续性”形态形成的原因——从西周的宗法制度谈起》

请运用相关历史知识,对材料中中国文明“连续性”形态的成因进行探讨。(说明:可对材料中的观点进行论证、修改补充或提出新的观点,并加以论述。要求:观点明确,史论结合,史实准确)

4

绝密★

启用前

高一上学期第一单元双基训练金卷

历

史(二)答案

第Ⅰ卷(选择题)

1.【答案】D

【解析】材料中“最早在两万年前,中国已经使用陶器”结论的得出,是建立在“2012年6月,中美联合考古小组在江西省仙人洞发掘出距今已有两万年的大陶碗碎片”的基础之上的,证据确凿,完全可信。故答案选D项。

2.【答案】C

【解析】仓颉造字是中国古代汉族神话传说之一。相传仓颉是轩辕黄帝的史官,曾把流传于先民中的文字加以搜集、整理和使用,在汉字创造的过程中起了重要作用,被后人尊为“造字圣人”。故选C项。

3.【答案】C

【解析】根据所学知识可知,河姆渡遗址是中国已发现的最早的新石器时期文化遗址之一,距今6000多年,位于距宁波市区约20公里的余姚市河姆渡镇,属于长江下游,符合题意,故C项正确;元谋人距今约170万年,与材料题意不符,A项错误;周口店北京人遗址位于北京,不属于长江流域,故B项错误;半坡遗址位于陕西,属于黄河流域,故排除D项。

4.【答案】A

【解析】从材料反映的信息来看,最初的“夷夏之防”是指夏朝为稳定东部边疆、巩固统治而采取的措施,故答案为A项。从材料信息来看,最初的“夷夏之防”不涉及民族、文化和尊卑问题,排除B、C、D三项。

5.【答案】B

【解析】根据材料可知,商代附属国对商王没有隶属关系,西周在直辖区外分封诸侯,诸侯对周王有规定的义务;据此可知,西周在继承商代内服制基础上,加强了对直辖区以外的控制,故A项错误,B项正确。西周时期最高统治集团尚未实现权力的高度集中,C项错误。西周诸侯国世袭统治,可再行分封,周王间接控制诸侯,D项错误。

6.【答案】D

【解析】图片显示商周时期青铜器,说明青铜铸造已达很高水平,图片中文字“作邦”说明西周建立,①③正确;钟鼎文出现于西周时期,晚于甲骨文,青铜器也有作为兵器,②④错误,D项正确。

7.【答案】D

【解析】商周时期的“共主”现象反映的是分封制和宗法制的血缘政治,而后来的郡县制是以地域为中心分配政治权力,官员产生不以血缘为标准,故D项表述符合题意。A项与题意不符;材料未提及以财富分配权力,故B项错误;商周时期已不是部落联盟,故C项说法不对。

8.【答案】B

【解析】材料“公元前403年,周王室正式承认三家为诸侯”说明周王室对地方控制力度减弱,说明宗法分封制趋向瓦解,故B项正确,D项错误;材料反映的是宗法分封制的逐渐瓦解,A、C两项是B项的具体表现,排除。

9.【答案】C

【解析】根据材料可知,秦国在世袭贵族方面较之前有很大的变化,由此可知,秦国在政治上世袭世家逐渐减少,所以便利于在政治形态上进行转型,故C项正确。商鞅变法是在战国时期秦国实行的变法,而题干中并没有涉及商鞅变法,故A项排除;材料中并没有强调诸侯之间的关系,只强调了秦国世袭世家越来越少,故B项排除;材料只强调世袭世家减少,春秋时期诸侯争霸,加速了分封制的瓦解,与题意不符,故D项排除。

10.【答案】B

【解析】材料反映孔子试图推动礼制的复兴,排除A项;材料反映孔子努力使礼制拉近与人们的距离,尽力与时代相适应,让人更好地接受礼制,故选B项;礼制强调贵贱有序,就是要强化等级观念,排除C项;材料未体现出孔子是对墨家思想的吸收与转化的内容,排除D项。

11.【答案】A

【解析】本题主要考查百家争鸣现象出现的原因,结合教材中所学知识可知百家争鸣现象出现的文化背景是士阶层的兴起和私学的出现,故A项符合题意和史实,B项表述错误,C项与题意不符,D项表述与春秋战国时期的社会特征相反,故选A项。

12.【答案】B

【解析】材料反映的是皇室与政府的界限还相当模糊,大臣就等于皇帝之家务官、私臣的情形,可见还有相当的原始色彩,B项符合题意。材料强调的是皇室和政府的界限模糊,皇室与政府已完全分开的说法错误,A项排除;三公九卿均是国家政务官的说法与材料“非政府正式之官吏”的说法相矛盾,C项排除;材料未体现三公九卿之间互相牵制,D项排除。

13.【答案】A

【解析】根据题干“如果让孔子当民国教育总长,他一定会像法国样,将教育部变为教育美术部,把国立剧场和国立学校看得一样重,并且还会改良戏曲,到处开音乐会,忙个不停”可知,题干中梁启超认为孔子重视美术、戏曲演出、改良戏曲、音乐会等对教育的影响,据此可以联系到孔子注重美育对道德修养的辅助作用。故答案为A项。B项,根据所学可知,维护天理是理学家的主张,排除;CD项,注重发展私立教育,有教无类是孔子教育方面的主张;注重用仁爱之心调节社会关系是孔子“仁”的思想。二者都与题干中“教育美术部”不符,排除。

14.【答案】B

【解析】据材料“道生一,一生二,二生三,三生万物”并结合所学知识可知,这是道家的观点,B项是无为而治、顺其自然的观点,符合题意,故B正确;A项是明清之际黄宗羲反对君主专制的思想,故A排除;C项反映的是朱熹的认知与实践的关系问题,故C排除;D项是董仲舒天人感应思想的体现,故D排除。

15.【答案】D

【解析】本题主要考查中国古代的诸子思想。从材料的内容可知,省略的思想流派应是法家。法家主张历史是向前发展的,今世胜过前世;主张法治,建立中央集权的国家。这种主张符合战国时期社会发展的趋势。所以应选D。

16.【答案】C

【解析】根据图片并结合所学知识可知,为了适应新的统一形势,加强封建统治,秦朝创立了一套封建专制主义的中央集权制度。最高统治者称皇帝,至高无上,总揽全国一切军政大权;在地方,废除分封制,推行郡县制,故①正确,③错误;秦灭六国后,秦始皇规定在全国统一使用圆形方孔铜钱,同时统一度量衡,②正确;秦朝还统一文字,把小篆作为全国规范文字,通行全国,④正确;①②④正确,故选C;③错误,排除ABD。

17.【答案】B

【解析】秦统一后,秦始皇为加强统治,制定了一套君主专制中央集权的封建制度,在历史上影响深远,故B正确;公元前221年,秦始皇灭六国,建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建国家---秦朝,故A错误;为加强思想控制,秦始皇焚书坑儒,摧残了先秦文化,钳制了思想,并没有导致道家学说成为中国封建社会正统思想,故C错误;早在春秋战国时期已有县制,故D错误。

18.【答案】A

【解析】据材料“海内皆臣”并结合所学知识可知,秦朝已实现国家统一,故A正确;“岁登成熟”并不能说明没有自然灾害,故B排除;秦朝时期人民生活并不富足,故C排除;仅凭材料也无法体现秦朝社会安定团结,故D排除。

19.【答案】C

【解析】根据“竹帛烟销”,“坑灰未冷”,“山东乱”,“刘项”,结合所学可知,这首诗中提到的事件分别是焚书坑儒和秦末农民起义,C项正确;诗中没有提及新的政治制度,所以与政治改革无关,而平定山东也与“山东乱”不符,A项错误;材料没有提及秦灭六国,B项错误;刘项不读书说明焚书坑儒没能保证秦朝统治的长久,并非指刘邦项羽是文盲,D项错误。

20.【答案】C

【解析】根据所学可知,秦朝统一度量衡、法律等措施有利于加强中央对地方的控制,便利不同地区之间的经济文化交流,有利于避免国家分裂,增强民族凝聚力,选项C正确;统一措施有利于社会发展,排除A;秦朝并未实现长治久安,排除B;统一措施并不是君主独裁的原因,排除D。

21.【答案】B

【解析】材料所说的“封建政治”为分封制,“郡县政治”为中央集权制。结合所学,分封制不利于加强中央集权,故A项错误;分封制有利于维护贵族的垄断地位和特权,所以是贵族政治,而郡县制官吏的任免权在中央,所以是官僚政治,B正确;中央集权制不是以血缘为纽带,因此C项错误;郡县制维护的是封建制度,故D项错误。

22.【答案】A

【解析】依据题干“没有具体行政职责的博士也可进言”,可知朝议制度除了三公九卿这些高官之外,没有具体行政职责的博士也可以发表自己的看法,因此朝议有集思广益的功效,因此减少了君主决策的失误。在四个选项中,B选项因为朝议并没有法律化,不能阻止了皇帝的恣意妄为;而C、D选项皆不符合史实,因此本题选A。

23.【答案】C

【解析】结合材料内容和所学知识可知,董仲舒以道德之天为核心,将“仁”和“天”结合,就是要求君主效法道德之天,把儒家的仁德之政与具体的治国国策相结合,以便解决相关的社会、政治问题,进一步巩固和发展大一统。此处并未强调“独尊儒学”,也与道家、阴阳家以及“天人合一”无关。论证“天人合一”的观念不是其目的,只是手段。故C项正确;排除ABD三项。

24.【答案】D

【解析】本题考查学生分析材料的能力。材料这段话的意思是东汉的明帝亲临辟雍,举行尊老养贤之礼。事先推定年老博学的李躬为“三老”,曾授明帝《尚书》的桓荣为“五更”,这天,天子先行到达辟雍,举行典礼后派人用安车蒲轮(用蒲草裹轮以免巅簸)将三老五更接来,皇帝亲自到门屏之间迎接。明帝归坐于讲堂之上,正襟危坐,执经自讲,诸儒执经问难于前。不够级别的“冠带缙绅”,只有环绕着辟雍璧水,隔岸观望了。”这反映出汉代儒学成为了正统思想,统治阶级尊崇儒学,形成了良好的社会风气,选项D正确。A选项说法与材料主旨不符,排除;选项B脱离材料主旨,排除;C选项与材料内容不符,排除。

25.【答案】A

【解析】材料强调了民有善质,立王是天意又反映了君权神授的思想,选A是符合题意的,正确;选项B是感叹人性本善,不符合题意,排除;材料不涉及以礼入法,选项C不符合题意,排除;材料不涉及“罢黜百家,独尊儒术”的信息,选项D不符合题意,排除。

第II卷(非选择题)

26.(10分)

【答案】(1)原因:该书侧重的项目需要确考的文字记录;夏朝历史缺乏当时的文字记录。

史料:传说;追记。

(2)主持人:徐旭生。考古活动:夏墟调查。

遗址:大型宫殿遗址;铸铜、烧陶、制骨等手工作坊遗址。

(3)路径:考古发掘。原因:神话传说、文字记载无法定论。

【解析】(1)根据“这些项目要到有文字记录传后的时代才可得确考”可知因为夏朝没有文字记录传承,所以《中国史纲》不以夏朝作为“出发点”。根据“关于夏朝的一切传说和追忆”可知《中国史纲》所依据的史料主要是传说和追忆。

(2)二里头遗址的科学发掘最早得益的考古活动可根据所学内容进行概括。二里头考古发现的政治建筑和生产活动遗址结合所学可知主要有大型宫殿遗址和相应的手工作坊遗址。

(3)探索夏朝历史奥秘应遵循的最重要路径根据“只有从事于考古学而努力于地下发掘之一条大道”可知应该是考古发掘。因为神话传说和文字记载等口头或文字资料的真实性是有待考证的,所以应该主要依据考古发掘。

27.(14分)

【答案】(1)观点:孟子宣扬性善论,认为人皆有四心;提出仁、义、礼、智的道德观。

(2)差别:提出“性三品说”,将人性分为三等;认为只有“中民之性”可教化为善。依据:“天人合一”学说。目的:树立君主的绝对权威。

【解析】(1)根据材料一“人皆有不忍之心”“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”和“是非之心”可知孟子在人性论方面宣扬性善论,认为人皆有四心,据材料一“仁之端也”“义之端也”“礼之端也”和“智之端也”可知孟子在道德观方面提倡仁、义、礼、智。

(2)第一小问差别,据材料二“董仲舒从天人相副说出发,提出了‘性三品’说”“他把人性分为上、中、下三等,即‘圣人之性’‘中民之性’‘斗筲之性’”和“惟‘中民之性’者可经教化而为善”可知董仲舒提出“性三品说”,将人性分为三等,认为只有“中民之性”可教化为善;第二小问理论依据,据材料二“董仲舒从天人相副说出发”并联系所学知识可知理论依据为“天人合一”学说;第三小问根本目的,联系所学知识可知树立君主的绝对权威。

28.(14分)

【答案】(1)表现:中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展,人民开始定居而耕;生产工具耒、耜的出现和使用,使粮食产量增多有了剩余;精神生活的例子:河姆渡人制作简单的玉器或原始乐器。(6分)

(2)历史信息:青铜器品种多,数量大;音乐有较大发展;青铜工艺高超;已有文字记载。(4分)

(3)变化:由集体耕作到租佃制出现。作用:由集体耕作到租佃制提高了生产的积极性。(2分)

(4)上述材料反映了由原始社会到奴隶社会、封建社会的演变。(2分)

【解析】(1)表现:据材料一“七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。”可知,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展,人民开始定居而耕;据材料“耒、耜的出现和使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展。”可知,生产工具耒、耜的出现和使用,使粮食产量增多有了剩余;精神生活的例子:据所学可知,河姆渡人制作简单的玉器或原始乐器。

(2)历史信息:据材料“在郭家庄发据160号商代墓,出土青铜礼器40件……还有28件青铜乐器和生产工具,220件青铜兵器和90多枚铜钱”可知,青铜器品种多,数量大;据材料“…器表均有精美的纹饰和族歌文字”可知,青铜工艺高超;已有文字记载。

(3)变化:据材料“公作则迟、有所其力也;分地则速,无所匿迟也。”可知,由集体耕作到租佃制出现。作用:据材料“公作则迟、有所其力也;分地则速,无所匿迟也。”可知,公作则迟、分地则速,由集体耕作到租佃制提高了生产的积极性。

(4)据所学可知,上述材料反映了由原始社会到奴隶社会、封建社会的演变。

29.

(12分)

【答案】示例一观点:宗法制和以儒家思想为核心的中华民族传统价值观共同塑造了中华文明的“连续性”形态。

论证:在中华文明早期,西周的社会政治制度就是通过血缘纽带建立起来的,宗法制和分封制互为表里,确立了嫡长子继承制,从而保证了政权的巩固和社会的稳定。春秋以后,西周的宗法制趋于解体,但此后形成血缘宗族社会形态,作为传统价值观的主要载体一直延续至今。而中国传统社会的价值观念,是以儒家建立起来的道德体系为主体的。这个体系以“仁”为最高理念,包含了孝、忠、恕、礼、义等许多道德概念和范畴,以宗族社会为载体,又强化了血缘人伦关系,从而维系了中华民族数千年的有序发展,成为整个民族认同、接纳并践行的价值观念。

总结:血缘宗族社会和儒家传统价值观念,作为中华文明的一体之两面,共同促成了一种“连续性”形态的文明。

示例二观点:中华文明“连续性”形态的形成,除了宗法制和儒家思想的因素外,更重要的是政治上的长期统一的局面,专制主义中央集权制度的确立。

论证:从秦朝开始确立的专制主义中央集权制,保持了中国政治上的长期统一,对中华文明的保存和延续有明显的好处。首先,它使中国具有一个十分强有力的中央政府,在这个中央政府的领导下,即可以有效地抵御外来民族的侵略,同时又可以抵御大型自然灾害的冲击,并有效地防止地方分裂。其次,它导致了中国的货币、度量衡、文字的统一,这些都是一个文明能够延续久远的重要载体。最后,政治上的统一保证了中华民族历史的完整记载。历朝历代都设有专门的史官编写前朝及本朝的历史,大型史学巨著更是离不开中央政府的支持。

总结:中国政治上的统一,中央政府的强大才是令中华文明得以完整地延续的重要原因。

【解析】本题是开放性试题,依据材料可知,本题要探讨的问题是:中华文明为何能稳定延续。本题是开放性试题。依据材料和所学知识,可对材料的血缘宗族进行论证,也可以从中国古代的政治、经济、文化等角度选取一个或多个因素对材料的观点进行修改补充。从答题规范性上来说,小论文题观点要开门见山地明确提出,论证过程要史论结合,史实与观点要有紧密的逻辑关系,切忌简单罗列史实,结尾对观点进行总结升华。

4

3

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进