第4课 中国历代变法和改革 能力提升卷---2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择必修1(解析版)

文档属性

| 名称 | 第4课 中国历代变法和改革 能力提升卷---2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择必修1(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 630.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-06 09:58:21 | ||

图片预览

文档简介

中国历代变法和改革

一、单选题(20小题60分)

1.(2021·四川德阳市·高二期末)“商鞅变法的主要手段就是从三个方面来弱民,通过弱民使国家崛起。这三个方面分别是愚民、辱民和穷民。”与之对应的措施依次是

A.焚毁诗书什伍连坐重农抑商

B.什伍连坐焚毁诗书重农抑商

C.奖励军功一什伍连坐土地私有

D.取信于民移风易俗土地私有

2.(2021·四川德阳市·高二期末)据某话本记载:王安石微服赴江宁,遇老妪喂鸡豕,唤“罗,吵,罗,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪日:自王安石为相公,立新法扰民。妾霜居二十年,也要出免役助役等钱,钱既出而差役如故。对该材料的认识正确的是

A.王安石变法引起民间普遍不满

B.话本因为艺术加工而不可采信

C.王安石变法维护豪强地主利益

D.话本还应与其它史料相互印证

3.(2021·全国高二课时练习)据《秦集史》记载:“东方文化较高诸邦,以受古代文化之积染既深,种种因袭牵制,改革非易。其实商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。”这说明商鞅变法的成功是因为

A.借鉴了东方诸国的变革经验

B.秦国的经济文化落后

C.开创了政治经济文化新制度

D.东方诸国的改革失败

4.(2021·全国高二课时练习)有学者指出:“北方少数民族的部族制度与华夏制度的剧烈碰撞,最终在北方地区激发出了新的变迁动力与演进契机,交替的“胡化”和“汉化”孕育出了强劲的官僚制化运动,并构成了…通向重振大帝国的历史出口。”这一现象发生在

A.秦汉时期

B.魏晋南北朝时期

C.隋唐时期

D.辽宋夏金元时期

5.(2021·湖南高二期末)583年,隋文帝果断地“罢天下郡”,规定五品以上官员由皇帝下诏除授,六品以下由吏部任命。这些措施

A.有利于加强中央对地方控制

B.标志着郡县制度的彻底废除

C.改变了魏晋以来的选官制度

D.客观上打击了庶族地主势力

6.(2021·湖北十堰市·高二期末)熙宁二年(1069年),制置三司条例司颁布施行青苗法,司马光对此批评道,"不问民之贫富".而强行“抑配”(摊派),“贫富相兼,共为保甲”,贫者得钱后无力偿还。司马光的这一认识主要是基于,青苗法的执行将会

A.转嫁财政危机

B.激化社会矛盾

C.削弱中央权威

D.遏制土地兼并

7.(2021·湖北十堰市·高二期末)有学者认为,“变”是甲午战后中国历史发展的主议题,统治集团中的主要人物都在开始思考变法的问题;维新变法中的两派斗争不是“变”与“不变”的斗争,而是谁来变,怎么变以及变什么的分歧等。这说明维新变法具有

A.复杂性

B.开创性

C.彻底性

D.阶级性

8.(2021·江苏宿迁市·高二期末)下列关于清末新政时期部分商务法规、章程内容的说法不正确的是

商会简明章程(1904年)

商务繁富之区设立商务总会,商务发达稍次之地则设商务分会。

商人通例(1904年)

肯定商人的地位,规定享有的权利和应遵循的通行规则等。

公司律(1904年)

规定公司的创办程序、组织形式与经营方式,商办公司与官办公司、官商合办公司“享一体保护之利益”。

奖给商勋章程(1906年)

凡制造新式机器者,奖以三等至—等商勋,赏加四品至二品顶戴。

华商办理农工商实业爵赏章程(1907年)

凡集股创办企业的华商,根据资本额多少,可分别获—、二、三等子爵和三品卿、四品卿爵赏。

A.与戊戌变法经济措施近似

B.标志着中国迈出了近代化的第一步

C.有利于民族工商业的发展

D.表明政府固守的抑商政策逐渐式微

9.(2021·曲靖市沾益区第四中学高二月考)在1978年7月至9月间召开的国务院务虚会上,不少经济学家批评了要求消灭商品货币关系的观点,资深经济学家薛暮桥还明确提出了调整经济体制……应当利用市场活跃流通的观点。材料可用于说明

A.计划分配模式难以适应发展潮流

B.经济学家成为改革的主要推动者

C.经济体制改革已成为各阶层共识

D.国家工作重心转移推动理论创新

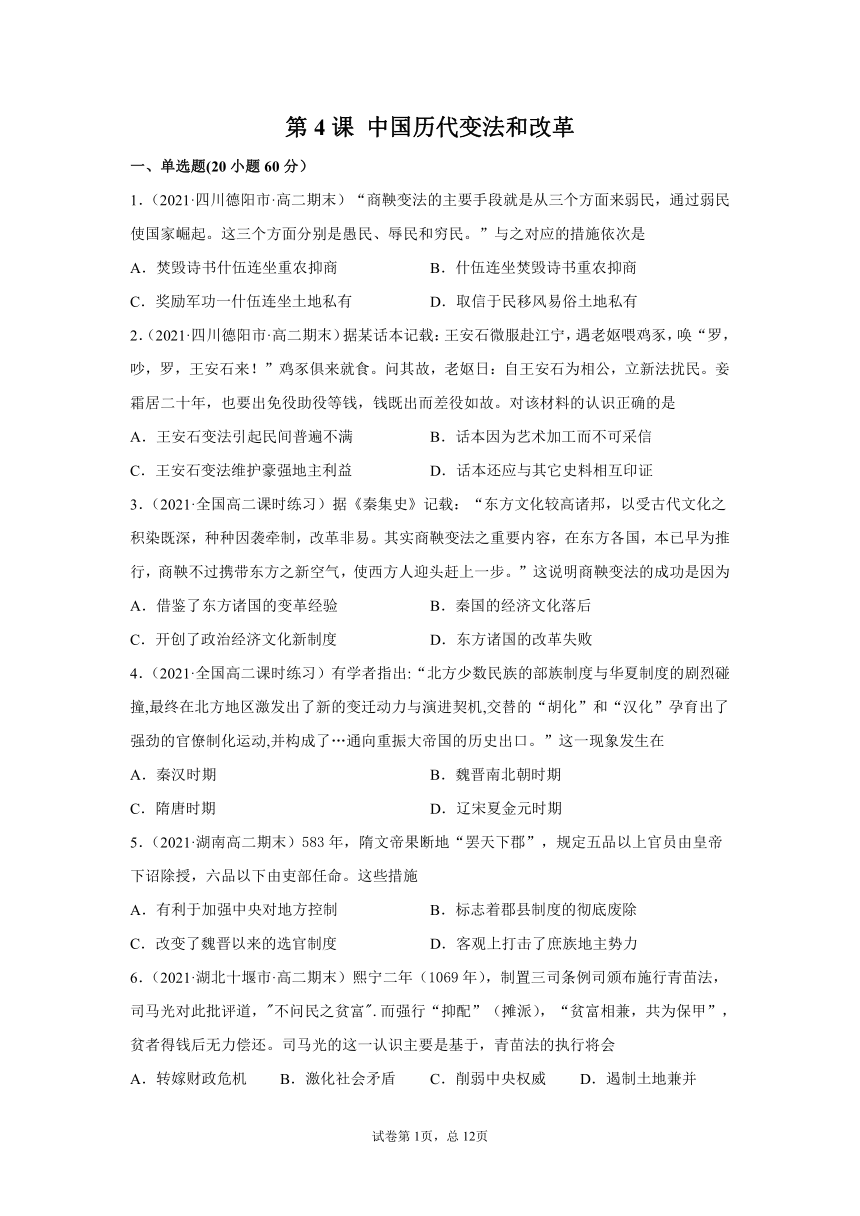

10.(2021·浙江绍兴市·高二期末)下图为《1978-

1985

年中国进出口贸易口进出口贸易额(亿美元)额变化图》。这一变化得益

①20世纪70年代外交关系的突破②实行改革开放重大决策的确立

③城乡经济体制改革的启动和推进④点面结合的对外开放格局形成

A.①④

B.②③

C.①②③

D.①②③④

11.(2021·陕西商洛市·高三期末)大同云冈石窟第一窟,有一尊维摩诘像,他头戴尖顶帽,具有典型的南比朝时期北方少数民族特征。在洛阳龙门石窟中,也有该题材的作品,但维摩诘像是头戴高帽,褒衣博带,与顾恺之在江宁所绘的维摩诘形象十分吻合。由此可见,南北朝时期

A.文化交流呈现融合趋势

B.佛教信徒主要来自少数民族

C.佛教逐步与儒学相融合

D.佛教传播促进生活习俗改变

12.(2021·浙江高三月考)自宋之后到明清数百年间,人们提及王安石顶多说他的诗歌散文,对其变法却讳莫如深。1908年梁启超撰写《王安石传》,自此,王安石成为主流意识形态中无可争议的大改革家。这一变化说明

A.王安石是不世出的全才

B.个人立场决定历史认识

C.王安石对后世影响深远

D.时代背景影响历史评价

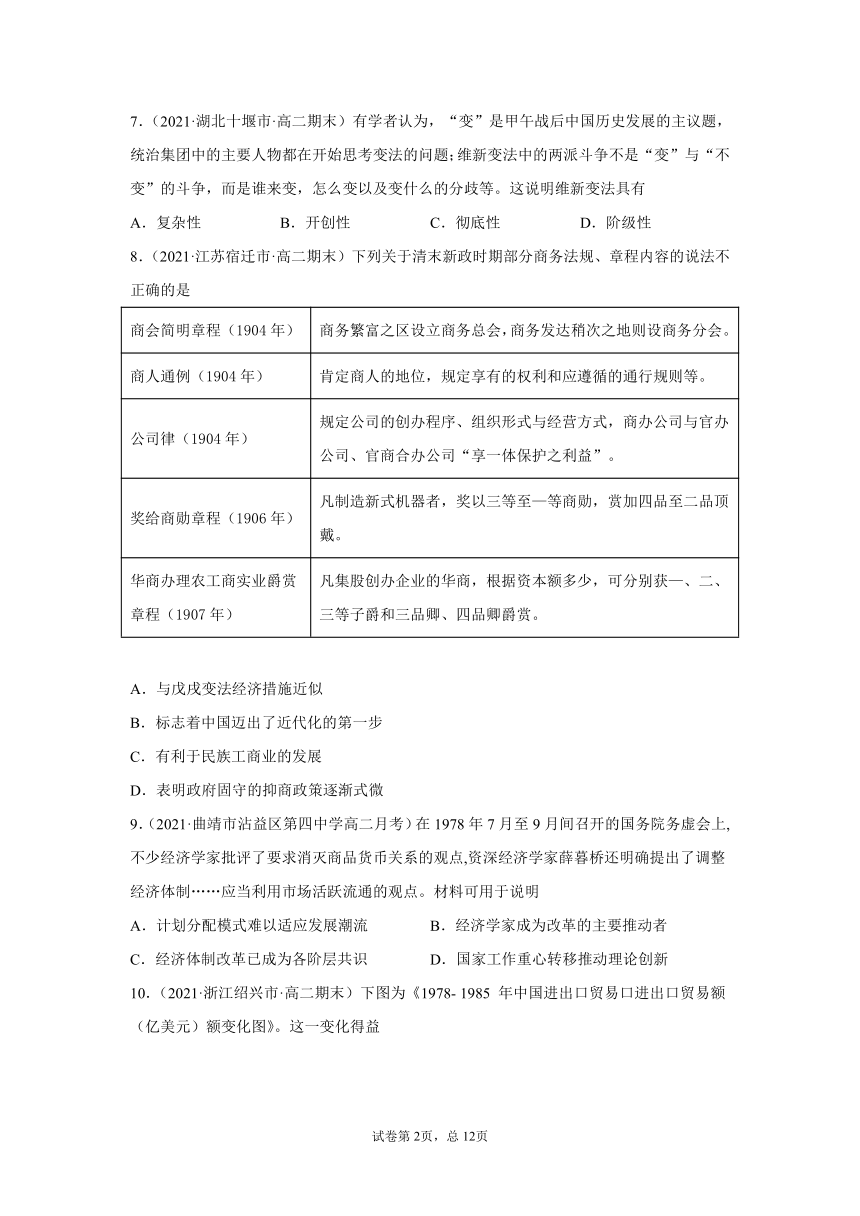

13.(2021·湖南长沙市·长郡中学)下图出现在魏晋南北朝时期,它休现了这一时期社会文化习俗的演变,这说明

A.汉民族文明对少数民族文明的全面渗透

B.汉胡文化交流有利隋唐文化包容性发展

C.国家分裂严重影响中华文明的发展进程

D.近千年历史的纯粹的鲜卑文化濒临消失

14.(2021·贵州)1904年《时报》刊载评论:“今日中国之言革新者,不论保守党、进步党、急激党,莫不公认教育为当今唯一之问题矣。即就教育而论,不论官立学堂、民立学堂,莫不公认师范为当今唯一之急务矣。”这反映了当时

A.清末新政以教育为第一要务

B.各政治派别的救国主张趋向一致

C.科技救国观念逐渐深入人心

D.时代变革对人才培养的迫切需求

15.(2021·全国高三专题练习)20世纪初,清政府特设修订法律馆,受命担任修律大臣的沈家本认为,须以“模范列强为宗旨”,当时翻译的各国法律包括法、德、日等大陆法系国家的民商事法律以及英美的公司法。清末以来,移植大陆法系民商法,但在亲属法和继承法以及物权法方面,保留了一些反映当时国情的制度。该材料主要表明清末以来,民商法的制定

A.积极回应了资产阶级维新派的诉求

B.完全照搬了大陆法系国家立法模式

C.本质上是为了维护清朝的封建统治

D.既仿效西方法律又考虑了本国实际

16.(2020·绵阳市·四川省绵阳江油中学高三月考)1888年,康有为进京上书指出中国危机,提出“厘革积弊,修明内政”,向西方学习,实行改革。但当时“举京师之人,咸以康为病狂,大臣阻格,不为代达”。这局面反映了当时

A.救亡图存成为社会共识

B.中国变革内政的艰难性

C.学习西方条件尚不具备

D.光绪因大臣阻挠被蒙蔽

17.(2021·山东菏泽市·)1898年戊戌变法遭到顽固派镇压失败。1901年清政府主动实往“新政”,内容与戊戌维新时期所颁布的改革举措颇多相似,且更为广泛深入。这说明

A.新政与戊成变法目的一致

B.新政和戊戌变法性质相向

C.清政府主动发展资本主义

D.变法革新成为时代的追求

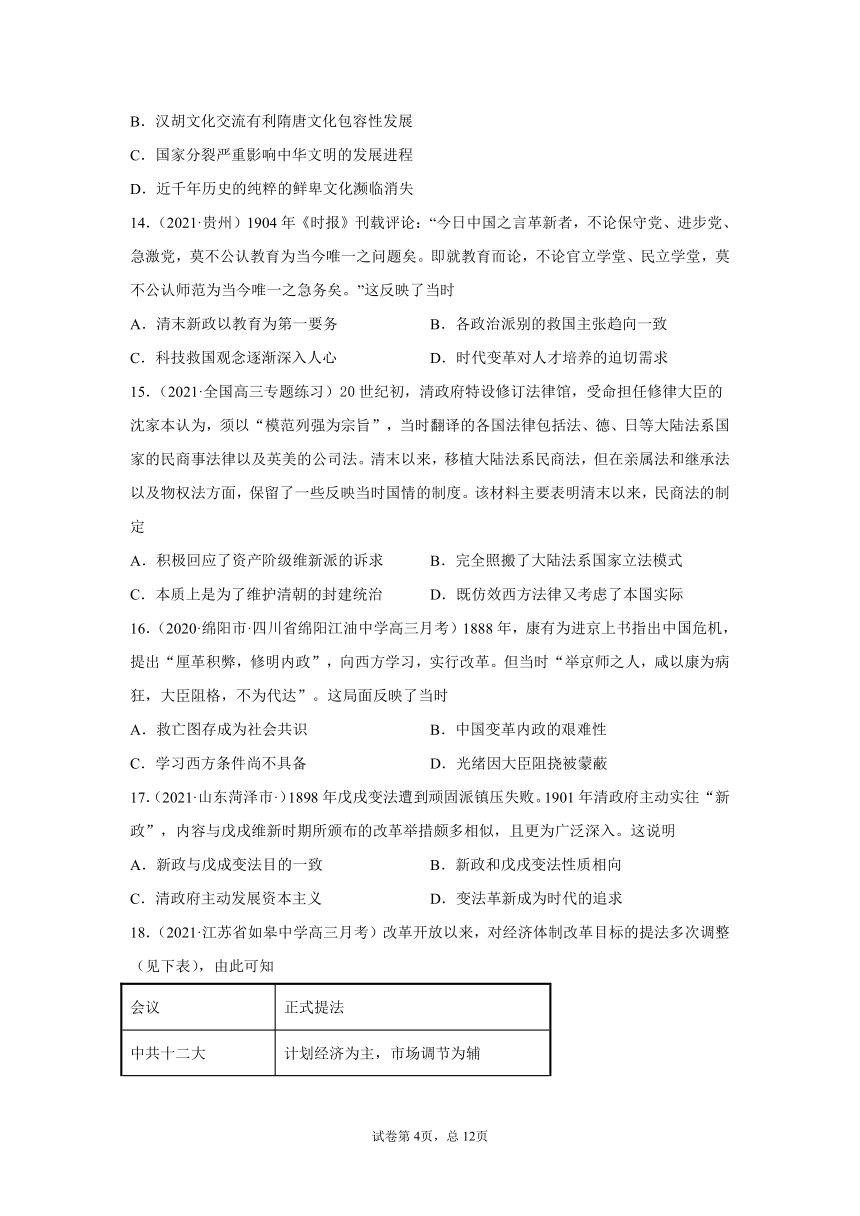

18.(2021·江苏省如皋中学高三月考)改革开放以来,对经济体制改革目标的提法多次调整(见下表),由此可知

会议

正式提法

中共十二大

计划经济为主,市场调节为辅

中共十二届三中全会

有计划的商品经济

中共十三届四中全会

计划经济与市场调节相结合的经济体制

中共十四大

建立社会主义市场经济体制

A.思想解放是一个渐进的过程

B.体制改革推动了经济高速发展

C.单一的所有制结构开始打破

D.社会主义市场经济理论已完善

19.(2021·福建三明市·高三期末)1952年,在“三反”运动中,中共中央要求地方各级党组织定期召开代表大会,开展批评与自我批评,健全党的生活,提高工作效率,克服资产阶级对党的侵蚀作用。这反映了“三反”运动

A.促进了中共党内民主建设的发展

B.“以阶级斗争为纲”为指导

C.推动了“一五”计划的提前完成

D.奠定了“中特理论”的基础

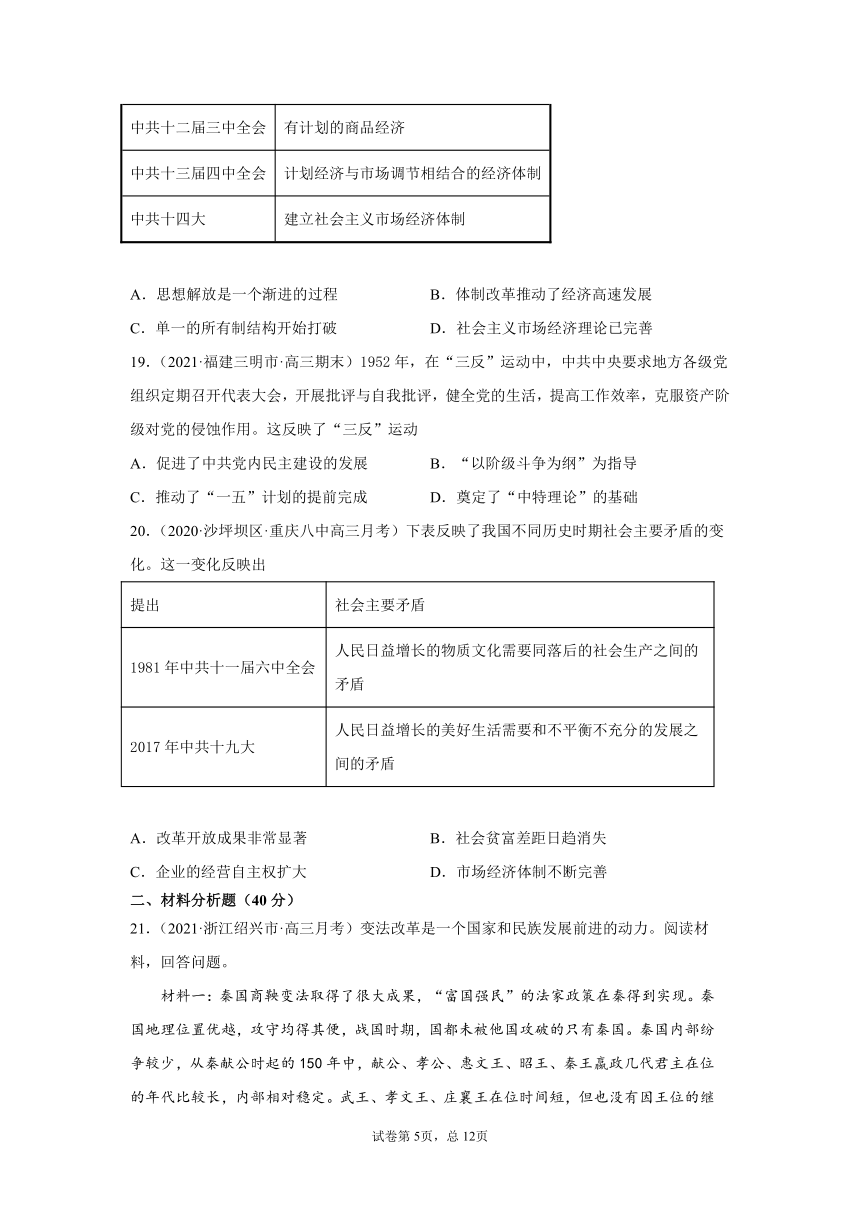

20.(2020·沙坪坝区·重庆八中高三月考)下表反映了我国不同历史时期社会主要矛盾的变化。这一变化反映出

提出

社会主要矛盾

1981年中共十一届六中全会

人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾

2017年中共十九大

人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾

A.改革开放成果非常显著

B.社会贫富差距日趋消失

C.企业的经营自主权扩大

D.市场经济体制不断完善

二、材料分析题(40分)

21.(2021·浙江绍兴市·高三月考)变法改革是一个国家和民族发展前进的动力。阅读材料,回答问题。

材料一:秦国商鞅变法取得了很大成果,“富国强民”的法家政策在秦得到实现。秦国地理位置优越,攻守均得其便,战国时期,国都未被他国攻破的只有秦国。秦国内部纷争较少,从秦献公时起的150年中,献公、孝公、惠文王、昭王、秦王嬴政几代君主在位的年代比较长,内部相对稳定。武王、孝文王、庄襄王在位时间短,但也没有因王位的继承而引起内部分裂。总之,秦统一中国是顺应历史发展要求,也是“天时、地利、人和”的综合优势造成的结果。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝实现统一的原因。

材料二:宏推行一系列汉化措施,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉族高门通婚……魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向的甚至多向的。正是由于文化融合的多元格局,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

——根据张帆《中国古代简史》、阴法鲁《中国古代文化史》整理

(2)材料二中的“宏”是谁?请另举两例材料以外的措施,并结合所学分析此次改革产生的深远影响。

三、论述题

22.(2020·湖北)阅读材料,回答问题。

材料

《生于50年代》是中央电视台出品的一部历史纪录片,以下内容节选自该纪录片中的部分访谈者的回忆录。

《生于50年代》上集

陈丹青:从我记事开始。母亲就告诉我在我出生的那年,中国开始实行粮票、布票、油票这些东西,那么这些东西会让你有所期待,比方说到春节你就知道会有一张票可以去买鸡,然后有一张票可以买鱼、买肉,就是这种期待感。

陈丹青:当时宣传画、无线电里的广播,马路上敲锣打鼓的游行,都是讲大炼钢铁……所以我记得小时候.中班一群小孩坐那儿。老师一个一个问:你长大了想干什么?你的理想是什么?轮到我说时,我就缩在那儿,我就说:“我想当炼钢工人。”

《生于50年代》下集

陈丹青:我想他们(50年代出生的人)是第一拨觉醒的人,然后也是第一拨摆脱意识形态和教条主义以后开始在各个领城比较理性地选择和实践的人。他们无可选择地存在于那个时期,在各个领域他们必须把路蹚开来,时代给了他们这个机会,然后他们也回答了这个时代。

——捕编自中央电视台纪录片《生于50年代》

提取材料信息,说明上述材料对研究20世纪50年代和80年代中国经济发展有哪些史料价值。

参考答案

1.A

【详解】

结合所学知识可知,焚毁诗书是思想文化专制,属于愚民政策;什伍连坐加强对地方的控制,属于辱民政策;重农抑商限制商业发展,属于穷民政策。结合上述分析可知A项正确,排除BCD项。故选A项。

2.D

【详解】

从材料可以看出,王安石变法中的募役法增加了民众的负担,激化了社会矛盾,所以话本中的记载一定程度上反映当时的社会状况,但它毕竟是文学作品,具有一定的夸张性,还应与其它史料相互印证,D项正确;王安石变法照顾了下层人民的利益,虽然有一些不足之处,但引起民间普遍不满,表述太绝对,排除A项;话本属于文学作品,有艺术加工成分,但也有一定的史料价值,只是不能全信,相关记载需要考证,排除B项;王安石变法维护豪强地主利益,说法错误,王安石变法就是因为触动了大地主大官僚集团的利益而以失败告终,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】

根据材料“商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步”说明,商鞅变法是借鉴了东方六国已经采取的举措和经验,A正确;材料并未说明秦国经济文化落后,排除B;C错在“开创”,排除;东方诸国的改革经验被借鉴,说明其改革是成功的,排除D。

4.B

【详解】

结合所学知识可知,魏晋南北朝时期北方少数民族内迁,促进了当时的民族融合,其中当时民族融合的主要产物是北魏孝文帝改革,因此B正确,ACD排除。故选B。

5.A

【详解】

结合所学知识可知,隋文帝调整地方行政区划,“罢天下郡”,地方上实行州县两级,地方官由皇帝或吏部任免,有利于加强中央对地方控制,A项正确;县制一直沿用至今,并未在隋朝被废除,B项错误;材料并未体现选官制度的改变,C项错误;隋文帝加强中央集权的措施,客观上打击了士族而非庶族地主势力,D项错误。

6.B

【详解】

根据材料的信息可以得出,司马光认为在推行青苗法的过程中,出现了强行摊派的现象,导致社会矛盾的激化,故B项正确;ACD项与材料中的内容无关,可排除。

7.A

【详解】

根据材料“维新变法中的两派斗争不是‘变’与‘不变’的斗争,而是谁来变,怎么变以及变什么的分歧等”可知,维新变法在多方面内容上存在分歧,体现了复杂性的特点,所以A正确;“开创性”、“彻底性”、“阶级性”都与材料内容无关,所以BCD错误。

8.B

【详解】

结合所学知识可知,洋务运动的兴起,标志着中国迈出了近代化的第一步,与材料无关,B错误,符合题意;材料内容反映的是政府对工商业发展持支持态度,这与戊戌变法经济措施近似,有利于民族工商业的发展,也说明政府固守的抑商政策逐渐式微,因此ACD正确,不符合题意。故选B。

9.A

【详解】

根据材料“批评了要求消灭商品货币关系”“应当利用市场活跃流通”可知,许多经济学家不认同完全靠计划来分配和调拨商品,这反映了按计划分配的模式已无法适应社会主义现代化建设的要求,故选A项;材料未涉及社会其他群体的态度,“主要推动者”和“各阶层共识”均无法体现,故排除B、C两项;1978年12月,党的十一届三中全会实现了党和国家工作重心的转移,与材料时间不符,故排除D项。

10.C

【详解】

结合所学内容可知,1978年我国开始改革开放,所以这一时期中国进出口贸易额增长的原因主要是实行了改革开放的重大决策和城乡经济体制改革的启动和推进,②③符合题意,故选B;外交关系的突破是在70年代初,不是进出口贸易额增长的主要原因,①错误;点面结合的对外开放格局的形成是在90年代初,④错误,排除ACD。

11.A

【详解】

维摩诘的造像在云冈石窟中带有典型的少数民族特征,但是在洛阳龙门石窟中,其造像“头戴高帽,褒衣博带,与顾恺之在江宁所绘的维摩诘形象十分吻合”,即服饰带有汉族特征,这说明魏晋南北朝时期文化交流呈现融合趋势,A正确;B不符合史实,排除;题干体现的是民族融合而非佛教与儒学融合,排除C;维摩诘的造像形象变化不能反映出生活习俗的变化,排除D。

12.D

【详解】

梁启超曾是维新变法的代表人物,在民族危机日益加深的背景下,他宣扬王安石变法的功绩,是迎合了当时时代潮流的表现,说明时代背景影响历史评价,故选D;A项说法过于夸张,排除;材料中的变化是时代背景影响的结果,而非梁启超的个人立场决定的,排除B;根据“对其变法却讳莫如深”说明对后世影响深远的说法有待商榷,排除C。

13.B

【详解】

图片显示的是胡汉文化的交流融合,一定程度上为隋唐文化兼容并包奠定基础,B正确;胡汉文化交流是双向的,排除A;文字和图片内容均不涉及国家分裂对文化发展的影响,排除C;D项“消失”绝对化,排除。

14.D

【详解】

结合所学知识可知,20世纪初的中国,主张社会变革的各界人士均认识到了教育的重要性,重视教师的培养和作用,反映了时代变革对人才培养的迫切需求,D项正确;《时报》评论和各界的认识,不能说明清末“新政”以教育为第一要务,排除A项;各个政治派别都重视教育不能说明其救国主张趋向“一致”,排除B项;科技救国观念逐渐深入人心与“莫不公认师范为当今唯一之急务”等不符,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】

根据“移植大陆法系民商法,但在亲属法和继承法以及物权法方面,保留了一些反映当时国情的制度”可知,民商法的制定既参考了西方的大陆法系,又结合了中国的国情,故选D,排除B;材料无法体现回应资产阶级维新派的诉求,排除A;材料无法体现民商法制定的根本目的是维护清朝的封建统治,排除C。

【点睛】

16.B

【详解】

根据材料内容可知19世纪80年代,康有为指出中国危机,提出学习西方,“修明内政”,但当时全京师的人都不认可,不为代达,这种局面反映了中国变革内政的艰难性,故选B:“举京师之人,成以康为病狂”,表明社会救亡图存意识并不普遍,A错误;洋务运动已经进行,中体西用思想下已经有器物方面的学习西方,C错误;材料反映的整体局面是康有为主张不为大家所认同,当时还是慈禧垂帘听政时期,D错误。

17.D

【详解】

根据材料可知,清政府主动实行“新政”,与之前的戊戌变法内容相似,说明清政府为了顺应时代的潮流而不得不进行改革,反映出变法革新成为时代的追求,D项正确;二者目的并不一致,排除A;两次变法的性质是不同的,排除B;清政府寻求的是变革,并不是主动发展资本主义,排除C。

18.A

【详解】

从材料信息来看,中国共产党对于市场经济的认识经历了一个“市场调节为辅”到建立社会主义市场经济体制的不断深入的过程,说明思想解放是一个渐进的过程,故答案为A项;材料没有反映体制改革对经济发展的影响,排除B项;材料没有涉及所有制结构的变化,排除C项;社会主义市场经济理论的完善是在中共十五大,排除D项。

19.A

【详解】

根据“开展批评与自我批评,健全党的生活,提高工作效率,克服资产阶级对党的侵蚀作用”可知,代表大会中的批评和自我批评有助于加强党的民主集中制,健全党内民主,A正确;“三反”指的是反贪污、反浪费、反官僚主义,与阶级斗争无关,排除B;1952年国民经济正在恢复时期,一五计划尚未展开,排除C;“中特”理论指的是中国特色社会主义理论,其理论基础是邓小平奠定的,排除D。

20.A

【详解】

据材料可知,改革开放初期由于生产力水平低,不能满足人们日益增长的物质文化需要;到21世纪初随着改革开放的推进和深入发展,生产力水平得到极大提高,人民的物质需要不仅基本得到满足,而且对生活质量有了更高的追求,这都说明“改革开放成果非常显著”,故A项正确;据材料“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”可以看出目前我国社会发展还存在地区差异和贫富差异,“社会贫富差距”并没有“日趋消失”,故B项错误;表格中没有提及企业自主权问题,故C与材料无关;材料体现的是主要矛盾的变化,与市场经济体制无关,故D项错误。

21.(1)原因:秦地理位置优越;秦内部相对稳定;商鞅变法使秦国富国强兵;人民渴望安定统;各区域经济发展要求统一;

秦国远交近攻,采取了正确的政治军事策略。

(2)拓跋宏或北魏孝文帝。措施:鲜卑贵族迁都洛阳,籍贯改为洛阳;汉族服饰取代鲜卑服饰;朝中禁止鲜卑语,统一说汉语;将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门。影响:顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势;大大缓解了民族矛盾;促进了北魏的经济发展和社会繁荣;为以后北方统一南方及隋唐盛世的出现打下了基础。

【详解】

(1)原因:根据“秦国地理位置优越,攻守均得其便,战国时期,国都未被他国攻破的只有秦国”得出秦地理位置优越;根据“秦国内部纷争较少”得出秦内部相对稳定;根据“秦国商鞅变法取得了很大成果,“富国强民”的法家政策在秦得到实现”得出商鞅变法使秦国富国强兵;根据“总之,秦统一中国是顺应历史发展要求,也是“天时、地利、人和”的综合优势造成的结果。”得出人民渴望安定统;各区域经济发展要求统一;

秦国远交近攻,采取了正确的政治军事策略等方面。

(2)根据“改鲜卑姓为汉姓”可得出是拓跋宏或北魏孝文帝。措施:根据“宏推行一系列汉化措施,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉族高门通婚”并结合北魏孝文帝改革的具体内容可得出,鲜卑贵族迁都洛阳,籍贯改为洛阳;族服饰取代鲜卑服饰;朝中禁止鲜卑语,统一说汉语;将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门。影响:根据“正是由于文化融合的多元格局,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。”可从顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势;大大缓解了民族矛盾;促进了北魏的经济发展和社会繁荣;为以后北方统-南方及隋唐盛世的出现打下了基础等方面概括。

22.

【详解】

首先根据题目要求,阅读材料,从中提取“《生于50年代》是……一部纪录片”,整理了部分“访谈者的回忆录”,如“中国开始实行粮票、布票、油票”,“当时宣传画、无线电里的广播,马路上跳锣打鼓的游行,都是讲大炼钢铁”,“(50年代出生的人)是第一拨觉醒的人,然后也是第一拨摆脱意识形态和教条主义以后开始在各领域比较理性的选择和实践的人”,“(他们)存在于那个时期,在各领域他们必须把路探出来,时代给予了他们这个机会,然后他们也回应了这个时代”等信息,列举出来,然后将材料信息与所学知识对接,说明材料对研究20世纪50年代和80年代中国经济发展的史料价值,先具体分析每个材料的史学研究价值,再从材料整体分析其史料价值,如陈丹青等人回忆的人生经历,可以用来研究50年代中国计划经济体制的形成、统购统销政策、人们的主要食物及大跃进运动,可以用来研究20世纪80年代中国城市经济体制改革的推进等,最后整合这些史料和这部纪录片的主旨,总结得出这些个人的具体回忆,是日常生活,是个人的具体经历,也是中国历史的一个缩影。解题过程注意信息与解读对应,层次明确,分析全面,表达规范。

试卷第1页,总3页

试卷第1页,总3页

一、单选题(20小题60分)

1.(2021·四川德阳市·高二期末)“商鞅变法的主要手段就是从三个方面来弱民,通过弱民使国家崛起。这三个方面分别是愚民、辱民和穷民。”与之对应的措施依次是

A.焚毁诗书什伍连坐重农抑商

B.什伍连坐焚毁诗书重农抑商

C.奖励军功一什伍连坐土地私有

D.取信于民移风易俗土地私有

2.(2021·四川德阳市·高二期末)据某话本记载:王安石微服赴江宁,遇老妪喂鸡豕,唤“罗,吵,罗,王安石来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪日:自王安石为相公,立新法扰民。妾霜居二十年,也要出免役助役等钱,钱既出而差役如故。对该材料的认识正确的是

A.王安石变法引起民间普遍不满

B.话本因为艺术加工而不可采信

C.王安石变法维护豪强地主利益

D.话本还应与其它史料相互印证

3.(2021·全国高二课时练习)据《秦集史》记载:“东方文化较高诸邦,以受古代文化之积染既深,种种因袭牵制,改革非易。其实商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。”这说明商鞅变法的成功是因为

A.借鉴了东方诸国的变革经验

B.秦国的经济文化落后

C.开创了政治经济文化新制度

D.东方诸国的改革失败

4.(2021·全国高二课时练习)有学者指出:“北方少数民族的部族制度与华夏制度的剧烈碰撞,最终在北方地区激发出了新的变迁动力与演进契机,交替的“胡化”和“汉化”孕育出了强劲的官僚制化运动,并构成了…通向重振大帝国的历史出口。”这一现象发生在

A.秦汉时期

B.魏晋南北朝时期

C.隋唐时期

D.辽宋夏金元时期

5.(2021·湖南高二期末)583年,隋文帝果断地“罢天下郡”,规定五品以上官员由皇帝下诏除授,六品以下由吏部任命。这些措施

A.有利于加强中央对地方控制

B.标志着郡县制度的彻底废除

C.改变了魏晋以来的选官制度

D.客观上打击了庶族地主势力

6.(2021·湖北十堰市·高二期末)熙宁二年(1069年),制置三司条例司颁布施行青苗法,司马光对此批评道,"不问民之贫富".而强行“抑配”(摊派),“贫富相兼,共为保甲”,贫者得钱后无力偿还。司马光的这一认识主要是基于,青苗法的执行将会

A.转嫁财政危机

B.激化社会矛盾

C.削弱中央权威

D.遏制土地兼并

7.(2021·湖北十堰市·高二期末)有学者认为,“变”是甲午战后中国历史发展的主议题,统治集团中的主要人物都在开始思考变法的问题;维新变法中的两派斗争不是“变”与“不变”的斗争,而是谁来变,怎么变以及变什么的分歧等。这说明维新变法具有

A.复杂性

B.开创性

C.彻底性

D.阶级性

8.(2021·江苏宿迁市·高二期末)下列关于清末新政时期部分商务法规、章程内容的说法不正确的是

商会简明章程(1904年)

商务繁富之区设立商务总会,商务发达稍次之地则设商务分会。

商人通例(1904年)

肯定商人的地位,规定享有的权利和应遵循的通行规则等。

公司律(1904年)

规定公司的创办程序、组织形式与经营方式,商办公司与官办公司、官商合办公司“享一体保护之利益”。

奖给商勋章程(1906年)

凡制造新式机器者,奖以三等至—等商勋,赏加四品至二品顶戴。

华商办理农工商实业爵赏章程(1907年)

凡集股创办企业的华商,根据资本额多少,可分别获—、二、三等子爵和三品卿、四品卿爵赏。

A.与戊戌变法经济措施近似

B.标志着中国迈出了近代化的第一步

C.有利于民族工商业的发展

D.表明政府固守的抑商政策逐渐式微

9.(2021·曲靖市沾益区第四中学高二月考)在1978年7月至9月间召开的国务院务虚会上,不少经济学家批评了要求消灭商品货币关系的观点,资深经济学家薛暮桥还明确提出了调整经济体制……应当利用市场活跃流通的观点。材料可用于说明

A.计划分配模式难以适应发展潮流

B.经济学家成为改革的主要推动者

C.经济体制改革已成为各阶层共识

D.国家工作重心转移推动理论创新

10.(2021·浙江绍兴市·高二期末)下图为《1978-

1985

年中国进出口贸易口进出口贸易额(亿美元)额变化图》。这一变化得益

①20世纪70年代外交关系的突破②实行改革开放重大决策的确立

③城乡经济体制改革的启动和推进④点面结合的对外开放格局形成

A.①④

B.②③

C.①②③

D.①②③④

11.(2021·陕西商洛市·高三期末)大同云冈石窟第一窟,有一尊维摩诘像,他头戴尖顶帽,具有典型的南比朝时期北方少数民族特征。在洛阳龙门石窟中,也有该题材的作品,但维摩诘像是头戴高帽,褒衣博带,与顾恺之在江宁所绘的维摩诘形象十分吻合。由此可见,南北朝时期

A.文化交流呈现融合趋势

B.佛教信徒主要来自少数民族

C.佛教逐步与儒学相融合

D.佛教传播促进生活习俗改变

12.(2021·浙江高三月考)自宋之后到明清数百年间,人们提及王安石顶多说他的诗歌散文,对其变法却讳莫如深。1908年梁启超撰写《王安石传》,自此,王安石成为主流意识形态中无可争议的大改革家。这一变化说明

A.王安石是不世出的全才

B.个人立场决定历史认识

C.王安石对后世影响深远

D.时代背景影响历史评价

13.(2021·湖南长沙市·长郡中学)下图出现在魏晋南北朝时期,它休现了这一时期社会文化习俗的演变,这说明

A.汉民族文明对少数民族文明的全面渗透

B.汉胡文化交流有利隋唐文化包容性发展

C.国家分裂严重影响中华文明的发展进程

D.近千年历史的纯粹的鲜卑文化濒临消失

14.(2021·贵州)1904年《时报》刊载评论:“今日中国之言革新者,不论保守党、进步党、急激党,莫不公认教育为当今唯一之问题矣。即就教育而论,不论官立学堂、民立学堂,莫不公认师范为当今唯一之急务矣。”这反映了当时

A.清末新政以教育为第一要务

B.各政治派别的救国主张趋向一致

C.科技救国观念逐渐深入人心

D.时代变革对人才培养的迫切需求

15.(2021·全国高三专题练习)20世纪初,清政府特设修订法律馆,受命担任修律大臣的沈家本认为,须以“模范列强为宗旨”,当时翻译的各国法律包括法、德、日等大陆法系国家的民商事法律以及英美的公司法。清末以来,移植大陆法系民商法,但在亲属法和继承法以及物权法方面,保留了一些反映当时国情的制度。该材料主要表明清末以来,民商法的制定

A.积极回应了资产阶级维新派的诉求

B.完全照搬了大陆法系国家立法模式

C.本质上是为了维护清朝的封建统治

D.既仿效西方法律又考虑了本国实际

16.(2020·绵阳市·四川省绵阳江油中学高三月考)1888年,康有为进京上书指出中国危机,提出“厘革积弊,修明内政”,向西方学习,实行改革。但当时“举京师之人,咸以康为病狂,大臣阻格,不为代达”。这局面反映了当时

A.救亡图存成为社会共识

B.中国变革内政的艰难性

C.学习西方条件尚不具备

D.光绪因大臣阻挠被蒙蔽

17.(2021·山东菏泽市·)1898年戊戌变法遭到顽固派镇压失败。1901年清政府主动实往“新政”,内容与戊戌维新时期所颁布的改革举措颇多相似,且更为广泛深入。这说明

A.新政与戊成变法目的一致

B.新政和戊戌变法性质相向

C.清政府主动发展资本主义

D.变法革新成为时代的追求

18.(2021·江苏省如皋中学高三月考)改革开放以来,对经济体制改革目标的提法多次调整(见下表),由此可知

会议

正式提法

中共十二大

计划经济为主,市场调节为辅

中共十二届三中全会

有计划的商品经济

中共十三届四中全会

计划经济与市场调节相结合的经济体制

中共十四大

建立社会主义市场经济体制

A.思想解放是一个渐进的过程

B.体制改革推动了经济高速发展

C.单一的所有制结构开始打破

D.社会主义市场经济理论已完善

19.(2021·福建三明市·高三期末)1952年,在“三反”运动中,中共中央要求地方各级党组织定期召开代表大会,开展批评与自我批评,健全党的生活,提高工作效率,克服资产阶级对党的侵蚀作用。这反映了“三反”运动

A.促进了中共党内民主建设的发展

B.“以阶级斗争为纲”为指导

C.推动了“一五”计划的提前完成

D.奠定了“中特理论”的基础

20.(2020·沙坪坝区·重庆八中高三月考)下表反映了我国不同历史时期社会主要矛盾的变化。这一变化反映出

提出

社会主要矛盾

1981年中共十一届六中全会

人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾

2017年中共十九大

人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾

A.改革开放成果非常显著

B.社会贫富差距日趋消失

C.企业的经营自主权扩大

D.市场经济体制不断完善

二、材料分析题(40分)

21.(2021·浙江绍兴市·高三月考)变法改革是一个国家和民族发展前进的动力。阅读材料,回答问题。

材料一:秦国商鞅变法取得了很大成果,“富国强民”的法家政策在秦得到实现。秦国地理位置优越,攻守均得其便,战国时期,国都未被他国攻破的只有秦国。秦国内部纷争较少,从秦献公时起的150年中,献公、孝公、惠文王、昭王、秦王嬴政几代君主在位的年代比较长,内部相对稳定。武王、孝文王、庄襄王在位时间短,但也没有因王位的继承而引起内部分裂。总之,秦统一中国是顺应历史发展要求,也是“天时、地利、人和”的综合优势造成的结果。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦朝实现统一的原因。

材料二:宏推行一系列汉化措施,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉族高门通婚……魏晋南北朝时期的民族融合过程中,应该说汉化是总体的趋势,但是文化的融合并非只是单向的,而是双向的甚至多向的。正是由于文化融合的多元格局,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。

——根据张帆《中国古代简史》、阴法鲁《中国古代文化史》整理

(2)材料二中的“宏”是谁?请另举两例材料以外的措施,并结合所学分析此次改革产生的深远影响。

三、论述题

22.(2020·湖北)阅读材料,回答问题。

材料

《生于50年代》是中央电视台出品的一部历史纪录片,以下内容节选自该纪录片中的部分访谈者的回忆录。

《生于50年代》上集

陈丹青:从我记事开始。母亲就告诉我在我出生的那年,中国开始实行粮票、布票、油票这些东西,那么这些东西会让你有所期待,比方说到春节你就知道会有一张票可以去买鸡,然后有一张票可以买鱼、买肉,就是这种期待感。

陈丹青:当时宣传画、无线电里的广播,马路上敲锣打鼓的游行,都是讲大炼钢铁……所以我记得小时候.中班一群小孩坐那儿。老师一个一个问:你长大了想干什么?你的理想是什么?轮到我说时,我就缩在那儿,我就说:“我想当炼钢工人。”

《生于50年代》下集

陈丹青:我想他们(50年代出生的人)是第一拨觉醒的人,然后也是第一拨摆脱意识形态和教条主义以后开始在各个领城比较理性地选择和实践的人。他们无可选择地存在于那个时期,在各个领域他们必须把路蹚开来,时代给了他们这个机会,然后他们也回答了这个时代。

——捕编自中央电视台纪录片《生于50年代》

提取材料信息,说明上述材料对研究20世纪50年代和80年代中国经济发展有哪些史料价值。

参考答案

1.A

【详解】

结合所学知识可知,焚毁诗书是思想文化专制,属于愚民政策;什伍连坐加强对地方的控制,属于辱民政策;重农抑商限制商业发展,属于穷民政策。结合上述分析可知A项正确,排除BCD项。故选A项。

2.D

【详解】

从材料可以看出,王安石变法中的募役法增加了民众的负担,激化了社会矛盾,所以话本中的记载一定程度上反映当时的社会状况,但它毕竟是文学作品,具有一定的夸张性,还应与其它史料相互印证,D项正确;王安石变法照顾了下层人民的利益,虽然有一些不足之处,但引起民间普遍不满,表述太绝对,排除A项;话本属于文学作品,有艺术加工成分,但也有一定的史料价值,只是不能全信,相关记载需要考证,排除B项;王安石变法维护豪强地主利益,说法错误,王安石变法就是因为触动了大地主大官僚集团的利益而以失败告终,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】

根据材料“商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步”说明,商鞅变法是借鉴了东方六国已经采取的举措和经验,A正确;材料并未说明秦国经济文化落后,排除B;C错在“开创”,排除;东方诸国的改革经验被借鉴,说明其改革是成功的,排除D。

4.B

【详解】

结合所学知识可知,魏晋南北朝时期北方少数民族内迁,促进了当时的民族融合,其中当时民族融合的主要产物是北魏孝文帝改革,因此B正确,ACD排除。故选B。

5.A

【详解】

结合所学知识可知,隋文帝调整地方行政区划,“罢天下郡”,地方上实行州县两级,地方官由皇帝或吏部任免,有利于加强中央对地方控制,A项正确;县制一直沿用至今,并未在隋朝被废除,B项错误;材料并未体现选官制度的改变,C项错误;隋文帝加强中央集权的措施,客观上打击了士族而非庶族地主势力,D项错误。

6.B

【详解】

根据材料的信息可以得出,司马光认为在推行青苗法的过程中,出现了强行摊派的现象,导致社会矛盾的激化,故B项正确;ACD项与材料中的内容无关,可排除。

7.A

【详解】

根据材料“维新变法中的两派斗争不是‘变’与‘不变’的斗争,而是谁来变,怎么变以及变什么的分歧等”可知,维新变法在多方面内容上存在分歧,体现了复杂性的特点,所以A正确;“开创性”、“彻底性”、“阶级性”都与材料内容无关,所以BCD错误。

8.B

【详解】

结合所学知识可知,洋务运动的兴起,标志着中国迈出了近代化的第一步,与材料无关,B错误,符合题意;材料内容反映的是政府对工商业发展持支持态度,这与戊戌变法经济措施近似,有利于民族工商业的发展,也说明政府固守的抑商政策逐渐式微,因此ACD正确,不符合题意。故选B。

9.A

【详解】

根据材料“批评了要求消灭商品货币关系”“应当利用市场活跃流通”可知,许多经济学家不认同完全靠计划来分配和调拨商品,这反映了按计划分配的模式已无法适应社会主义现代化建设的要求,故选A项;材料未涉及社会其他群体的态度,“主要推动者”和“各阶层共识”均无法体现,故排除B、C两项;1978年12月,党的十一届三中全会实现了党和国家工作重心的转移,与材料时间不符,故排除D项。

10.C

【详解】

结合所学内容可知,1978年我国开始改革开放,所以这一时期中国进出口贸易额增长的原因主要是实行了改革开放的重大决策和城乡经济体制改革的启动和推进,②③符合题意,故选B;外交关系的突破是在70年代初,不是进出口贸易额增长的主要原因,①错误;点面结合的对外开放格局的形成是在90年代初,④错误,排除ACD。

11.A

【详解】

维摩诘的造像在云冈石窟中带有典型的少数民族特征,但是在洛阳龙门石窟中,其造像“头戴高帽,褒衣博带,与顾恺之在江宁所绘的维摩诘形象十分吻合”,即服饰带有汉族特征,这说明魏晋南北朝时期文化交流呈现融合趋势,A正确;B不符合史实,排除;题干体现的是民族融合而非佛教与儒学融合,排除C;维摩诘的造像形象变化不能反映出生活习俗的变化,排除D。

12.D

【详解】

梁启超曾是维新变法的代表人物,在民族危机日益加深的背景下,他宣扬王安石变法的功绩,是迎合了当时时代潮流的表现,说明时代背景影响历史评价,故选D;A项说法过于夸张,排除;材料中的变化是时代背景影响的结果,而非梁启超的个人立场决定的,排除B;根据“对其变法却讳莫如深”说明对后世影响深远的说法有待商榷,排除C。

13.B

【详解】

图片显示的是胡汉文化的交流融合,一定程度上为隋唐文化兼容并包奠定基础,B正确;胡汉文化交流是双向的,排除A;文字和图片内容均不涉及国家分裂对文化发展的影响,排除C;D项“消失”绝对化,排除。

14.D

【详解】

结合所学知识可知,20世纪初的中国,主张社会变革的各界人士均认识到了教育的重要性,重视教师的培养和作用,反映了时代变革对人才培养的迫切需求,D项正确;《时报》评论和各界的认识,不能说明清末“新政”以教育为第一要务,排除A项;各个政治派别都重视教育不能说明其救国主张趋向“一致”,排除B项;科技救国观念逐渐深入人心与“莫不公认师范为当今唯一之急务”等不符,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】

根据“移植大陆法系民商法,但在亲属法和继承法以及物权法方面,保留了一些反映当时国情的制度”可知,民商法的制定既参考了西方的大陆法系,又结合了中国的国情,故选D,排除B;材料无法体现回应资产阶级维新派的诉求,排除A;材料无法体现民商法制定的根本目的是维护清朝的封建统治,排除C。

【点睛】

16.B

【详解】

根据材料内容可知19世纪80年代,康有为指出中国危机,提出学习西方,“修明内政”,但当时全京师的人都不认可,不为代达,这种局面反映了中国变革内政的艰难性,故选B:“举京师之人,成以康为病狂”,表明社会救亡图存意识并不普遍,A错误;洋务运动已经进行,中体西用思想下已经有器物方面的学习西方,C错误;材料反映的整体局面是康有为主张不为大家所认同,当时还是慈禧垂帘听政时期,D错误。

17.D

【详解】

根据材料可知,清政府主动实行“新政”,与之前的戊戌变法内容相似,说明清政府为了顺应时代的潮流而不得不进行改革,反映出变法革新成为时代的追求,D项正确;二者目的并不一致,排除A;两次变法的性质是不同的,排除B;清政府寻求的是变革,并不是主动发展资本主义,排除C。

18.A

【详解】

从材料信息来看,中国共产党对于市场经济的认识经历了一个“市场调节为辅”到建立社会主义市场经济体制的不断深入的过程,说明思想解放是一个渐进的过程,故答案为A项;材料没有反映体制改革对经济发展的影响,排除B项;材料没有涉及所有制结构的变化,排除C项;社会主义市场经济理论的完善是在中共十五大,排除D项。

19.A

【详解】

根据“开展批评与自我批评,健全党的生活,提高工作效率,克服资产阶级对党的侵蚀作用”可知,代表大会中的批评和自我批评有助于加强党的民主集中制,健全党内民主,A正确;“三反”指的是反贪污、反浪费、反官僚主义,与阶级斗争无关,排除B;1952年国民经济正在恢复时期,一五计划尚未展开,排除C;“中特”理论指的是中国特色社会主义理论,其理论基础是邓小平奠定的,排除D。

20.A

【详解】

据材料可知,改革开放初期由于生产力水平低,不能满足人们日益增长的物质文化需要;到21世纪初随着改革开放的推进和深入发展,生产力水平得到极大提高,人民的物质需要不仅基本得到满足,而且对生活质量有了更高的追求,这都说明“改革开放成果非常显著”,故A项正确;据材料“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”可以看出目前我国社会发展还存在地区差异和贫富差异,“社会贫富差距”并没有“日趋消失”,故B项错误;表格中没有提及企业自主权问题,故C与材料无关;材料体现的是主要矛盾的变化,与市场经济体制无关,故D项错误。

21.(1)原因:秦地理位置优越;秦内部相对稳定;商鞅变法使秦国富国强兵;人民渴望安定统;各区域经济发展要求统一;

秦国远交近攻,采取了正确的政治军事策略。

(2)拓跋宏或北魏孝文帝。措施:鲜卑贵族迁都洛阳,籍贯改为洛阳;汉族服饰取代鲜卑服饰;朝中禁止鲜卑语,统一说汉语;将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门。影响:顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势;大大缓解了民族矛盾;促进了北魏的经济发展和社会繁荣;为以后北方统一南方及隋唐盛世的出现打下了基础。

【详解】

(1)原因:根据“秦国地理位置优越,攻守均得其便,战国时期,国都未被他国攻破的只有秦国”得出秦地理位置优越;根据“秦国内部纷争较少”得出秦内部相对稳定;根据“秦国商鞅变法取得了很大成果,“富国强民”的法家政策在秦得到实现”得出商鞅变法使秦国富国强兵;根据“总之,秦统一中国是顺应历史发展要求,也是“天时、地利、人和”的综合优势造成的结果。”得出人民渴望安定统;各区域经济发展要求统一;

秦国远交近攻,采取了正确的政治军事策略等方面。

(2)根据“改鲜卑姓为汉姓”可得出是拓跋宏或北魏孝文帝。措施:根据“宏推行一系列汉化措施,改鲜卑姓为汉姓,鼓励鲜卑贵族与汉族高门通婚”并结合北魏孝文帝改革的具体内容可得出,鲜卑贵族迁都洛阳,籍贯改为洛阳;族服饰取代鲜卑服饰;朝中禁止鲜卑语,统一说汉语;将新改姓的部分鲜卑贵族定为一等高门。影响:根据“正是由于文化融合的多元格局,最终促进了南北统一后隋唐文化新的整合,造就了空前的辉煌盛世。”可从顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势;大大缓解了民族矛盾;促进了北魏的经济发展和社会繁荣;为以后北方统-南方及隋唐盛世的出现打下了基础等方面概括。

22.

【详解】

首先根据题目要求,阅读材料,从中提取“《生于50年代》是……一部纪录片”,整理了部分“访谈者的回忆录”,如“中国开始实行粮票、布票、油票”,“当时宣传画、无线电里的广播,马路上跳锣打鼓的游行,都是讲大炼钢铁”,“(50年代出生的人)是第一拨觉醒的人,然后也是第一拨摆脱意识形态和教条主义以后开始在各领域比较理性的选择和实践的人”,“(他们)存在于那个时期,在各领域他们必须把路探出来,时代给予了他们这个机会,然后他们也回应了这个时代”等信息,列举出来,然后将材料信息与所学知识对接,说明材料对研究20世纪50年代和80年代中国经济发展的史料价值,先具体分析每个材料的史学研究价值,再从材料整体分析其史料价值,如陈丹青等人回忆的人生经历,可以用来研究50年代中国计划经济体制的形成、统购统销政策、人们的主要食物及大跃进运动,可以用来研究20世纪80年代中国城市经济体制改革的推进等,最后整合这些史料和这部纪录片的主旨,总结得出这些个人的具体回忆,是日常生活,是个人的具体经历,也是中国历史的一个缩影。解题过程注意信息与解读对应,层次明确,分析全面,表达规范。

试卷第1页,总3页

试卷第1页,总3页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理