人教版数学三年级上册数学广角——《集合》教学设计

文档属性

| 名称 | 人教版数学三年级上册数学广角——《集合》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 433.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-09-05 21:28:48 | ||

图片预览

文档简介

数学广角——《集合》教学设计

教学目标:

1、让学生经历解决问题的过程,了解简单的集合知识,初步感受它的意义。

2、使学生学会借住维恩图,运用集合的思想

方法来解决较简单的实际问题,从而感受到数学与生活之间的相互联系。

3、培养学生合作学习的意识和学习的兴趣。

教学重、难点及教具准备:

教学重点:让学生经历集合图形成的过程,并能初步用集合的思想解决简单的实际问题。

教学难点:对重叠部分的理解。

教具:平板电脑,课件

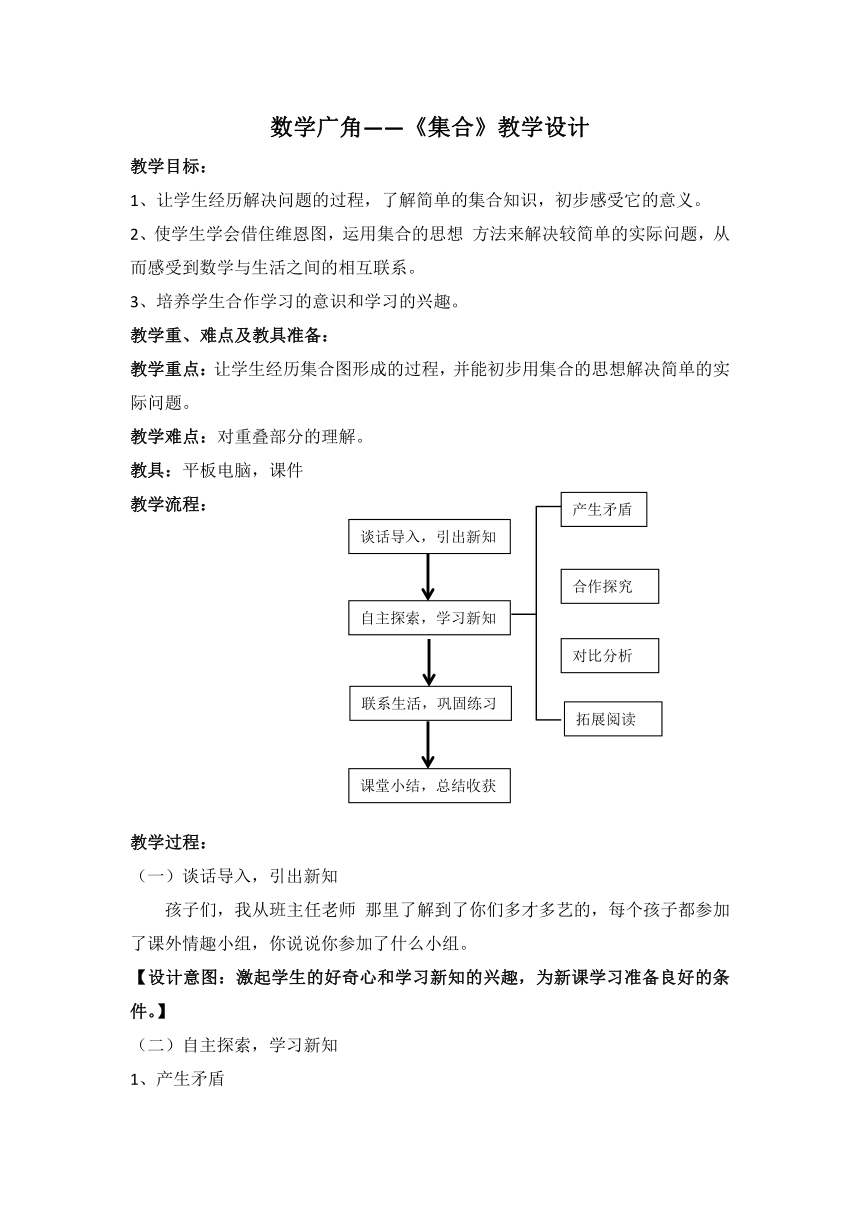

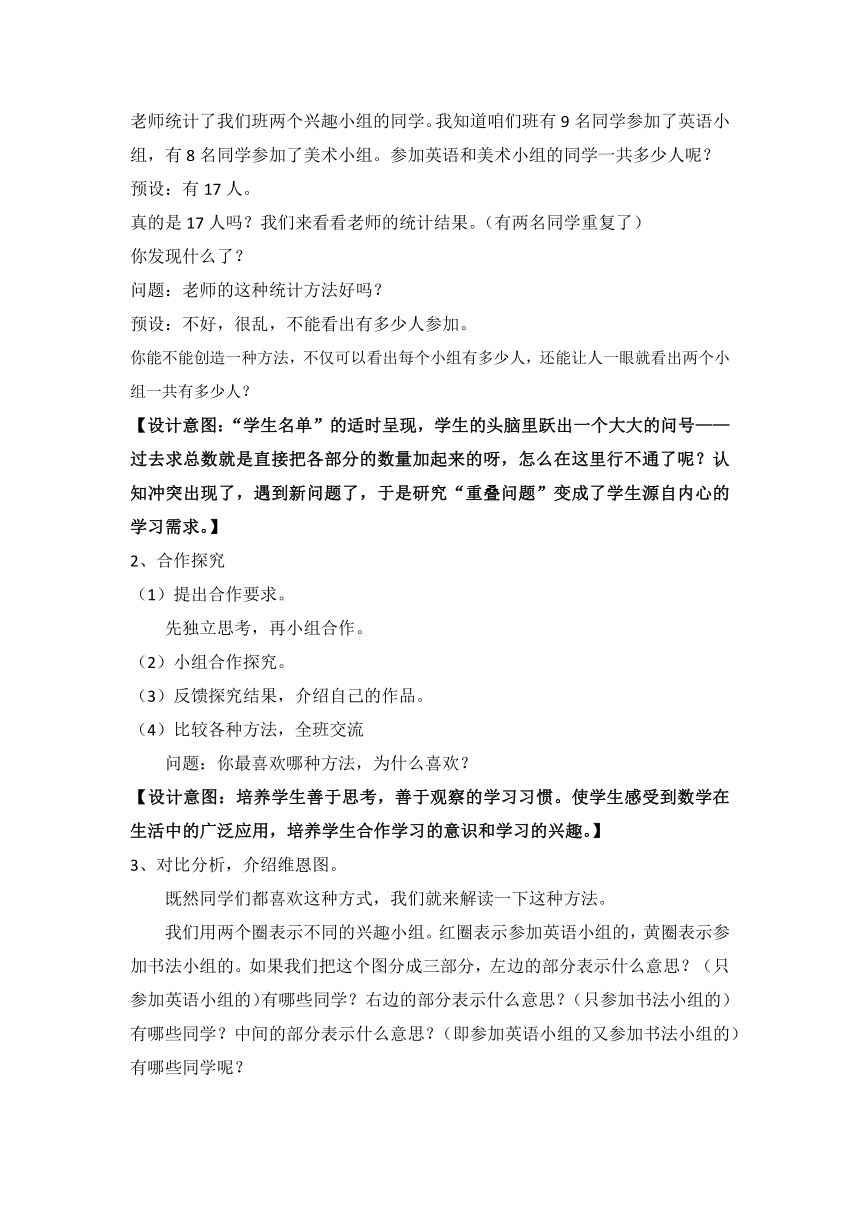

教学流程:

教学过程:

(一)谈话导入,引出新知

孩子们,我从班主任老师

那里了解到了你们多才多艺的,每个孩子都参加了课外情趣小组,你说说你参加了什么小组。

【设计意图:激起学生的好奇心和学习新知的兴趣,为新课学习准备良好的条件。】

(二)自主探索,学习新知

1、产生矛盾

老师统计了我们班两个兴趣小组的同学。我知道咱们班有9名同学参加了英语小组,有8名同学参加了美术小组。参加英语和美术小组的同学一共多少人呢?

预设:有17人。

真的是17人吗?我们来看看老师的统计结果。(有两名同学重复了)

你发现什么了?

问题:老师的这种统计方法好吗?

预设:不好,很乱,不能看出有多少人参加。

你能不能创造一种方法,不仅可以看出每个小组有多少人,还能让人一眼就看出两个小组一共有多少人?

【设计意图:“学生名单”的适时呈现,学生的头脑里跃出一个大大的问号——过去求总数就是直接把各部分的数量加起来的呀,怎么在这里行不通了呢?认知冲突出现了,遇到新问题了,于是研究“重叠问题”变成了学生源自内心的学习需求。】

2、合作探究

(1)提出合作要求。

先独立思考,再小组合作。

(2)小组合作探究。

(3)反馈探究结果,介绍自己的作品。

(4)比较各种方法,全班交流

问题:你最喜欢哪种方法,为什么喜欢?

【设计意图:培养学生善于思考,善于观察的学习习惯。使学生感受到数学在生活中的广泛应用,培养学生合作学习的意识和学习的兴趣。】

3、对比分析,介绍维恩图。

既然同学们都喜欢这种方式,我们就来解读一下这种方法。

我们用两个圈表示不同的兴趣小组。红圈表示参加英语小组的,黄圈表示参加书法小组的。如果我们把这个图分成三部分,左边的部分表示什么意思?(只参加英语小组的)有哪些同学?右边的部分表示什么意思?(只参加书法小组的)有哪些同学?中间的部分表示什么意思?(即参加英语小组的又参加书法小组的)有哪些同学呢?

师:看着那个图,你能列个算式吗?

9+8-2=15人,表示什么意思?

7+6+2=15人,表示什么意思?

……

小结:我们创造的这个图叫做集合。

【设计意图:在展示学生的作品时,对圆圈中学生的姓名位置不同的贴放,教师引导学生及时归纳、小结,这既能让学生体会出集合图本身各部分之间所存在的关系又能让学生直观地感知各个数据与集合图之间的关系。同时让学生反思、比较由前后两个表格所出现的不同的计算方法,这既沟通了已有的知识经验与新知间的联系,又彰显出解决新问题的关键点。】

4、资料介绍,拓展阅读。

问题:关于集合,你还想知道些什么?请同学们带着问题来阅读资料。

【设计意图:拓展了学生对集合图的认知,为建构抽象的数学模型搭建了平台,也体现了基于学生认知基础出发的教学理念。】

(三)联系生活、巩固练习,

1、独立填图,说说每部分表示的意识。

2、独立完成维恩图,说说你是怎么写想的。

预设:有的同学会在差集里填写15、13.

讨论:到底填几,说说你的理由。

3、集体讨论并完成。

学校要召开运动会,体育小组要选出9名同学参加跳绳比赛,选出8名同学参加接力比赛。猜一猜体育小组可能选出多少名同学参加这两项比赛。

最多有(

)人参加这两项比赛。

最少有(

)人参加这两项比赛。

问题:你是怎样想的?

4、同桌讨论完成

在一次数学竞赛中,奥数小组有10名同学参加竞赛,答对第一题的有8人,答对第二题的有7人,两题都答对的有6人。两题都答错的有多少人?

【设计意图:此时改动了例题呈现方式和条件,是顺其自然之举,也是应学生认知发展的需求,这既给学生提供了自主探究的空间,同时学生在解决这一开放性题目的过程中,既进一步巩固、完善对“韦恩图”的认知,又培养了学生的思维能力。】

(四)课堂小结:

本节课你有什么收获?

八、板书设计:

集合——维恩图

设计特色:

《数学广角》是新教材中数学广角的内容,在本节课的教学中充分运用了交互式平板电脑这一较新的信息技术手段,创设很多的机会让学生亲自在电子白板上直接操作,通过学生在电子白板上的拖拉、勾画、填色、圈点、书写等操作,让学生真实地展现思维的过程,教师可以及时地反馈,实现了“教与学的互动”,克服了多媒体课件“预设有余,生成不足”的缺陷,使学生的学习活动不是停留在形式上的,而是一种真实的经历,将“走近”

变为“走进”,不是近距离的感受,而是走进去在师生互动、生生互动中亲身感知,亲历知识的形成过程,教学效果比较好。

教学目标:

1、让学生经历解决问题的过程,了解简单的集合知识,初步感受它的意义。

2、使学生学会借住维恩图,运用集合的思想

方法来解决较简单的实际问题,从而感受到数学与生活之间的相互联系。

3、培养学生合作学习的意识和学习的兴趣。

教学重、难点及教具准备:

教学重点:让学生经历集合图形成的过程,并能初步用集合的思想解决简单的实际问题。

教学难点:对重叠部分的理解。

教具:平板电脑,课件

教学流程:

教学过程:

(一)谈话导入,引出新知

孩子们,我从班主任老师

那里了解到了你们多才多艺的,每个孩子都参加了课外情趣小组,你说说你参加了什么小组。

【设计意图:激起学生的好奇心和学习新知的兴趣,为新课学习准备良好的条件。】

(二)自主探索,学习新知

1、产生矛盾

老师统计了我们班两个兴趣小组的同学。我知道咱们班有9名同学参加了英语小组,有8名同学参加了美术小组。参加英语和美术小组的同学一共多少人呢?

预设:有17人。

真的是17人吗?我们来看看老师的统计结果。(有两名同学重复了)

你发现什么了?

问题:老师的这种统计方法好吗?

预设:不好,很乱,不能看出有多少人参加。

你能不能创造一种方法,不仅可以看出每个小组有多少人,还能让人一眼就看出两个小组一共有多少人?

【设计意图:“学生名单”的适时呈现,学生的头脑里跃出一个大大的问号——过去求总数就是直接把各部分的数量加起来的呀,怎么在这里行不通了呢?认知冲突出现了,遇到新问题了,于是研究“重叠问题”变成了学生源自内心的学习需求。】

2、合作探究

(1)提出合作要求。

先独立思考,再小组合作。

(2)小组合作探究。

(3)反馈探究结果,介绍自己的作品。

(4)比较各种方法,全班交流

问题:你最喜欢哪种方法,为什么喜欢?

【设计意图:培养学生善于思考,善于观察的学习习惯。使学生感受到数学在生活中的广泛应用,培养学生合作学习的意识和学习的兴趣。】

3、对比分析,介绍维恩图。

既然同学们都喜欢这种方式,我们就来解读一下这种方法。

我们用两个圈表示不同的兴趣小组。红圈表示参加英语小组的,黄圈表示参加书法小组的。如果我们把这个图分成三部分,左边的部分表示什么意思?(只参加英语小组的)有哪些同学?右边的部分表示什么意思?(只参加书法小组的)有哪些同学?中间的部分表示什么意思?(即参加英语小组的又参加书法小组的)有哪些同学呢?

师:看着那个图,你能列个算式吗?

9+8-2=15人,表示什么意思?

7+6+2=15人,表示什么意思?

……

小结:我们创造的这个图叫做集合。

【设计意图:在展示学生的作品时,对圆圈中学生的姓名位置不同的贴放,教师引导学生及时归纳、小结,这既能让学生体会出集合图本身各部分之间所存在的关系又能让学生直观地感知各个数据与集合图之间的关系。同时让学生反思、比较由前后两个表格所出现的不同的计算方法,这既沟通了已有的知识经验与新知间的联系,又彰显出解决新问题的关键点。】

4、资料介绍,拓展阅读。

问题:关于集合,你还想知道些什么?请同学们带着问题来阅读资料。

【设计意图:拓展了学生对集合图的认知,为建构抽象的数学模型搭建了平台,也体现了基于学生认知基础出发的教学理念。】

(三)联系生活、巩固练习,

1、独立填图,说说每部分表示的意识。

2、独立完成维恩图,说说你是怎么写想的。

预设:有的同学会在差集里填写15、13.

讨论:到底填几,说说你的理由。

3、集体讨论并完成。

学校要召开运动会,体育小组要选出9名同学参加跳绳比赛,选出8名同学参加接力比赛。猜一猜体育小组可能选出多少名同学参加这两项比赛。

最多有(

)人参加这两项比赛。

最少有(

)人参加这两项比赛。

问题:你是怎样想的?

4、同桌讨论完成

在一次数学竞赛中,奥数小组有10名同学参加竞赛,答对第一题的有8人,答对第二题的有7人,两题都答对的有6人。两题都答错的有多少人?

【设计意图:此时改动了例题呈现方式和条件,是顺其自然之举,也是应学生认知发展的需求,这既给学生提供了自主探究的空间,同时学生在解决这一开放性题目的过程中,既进一步巩固、完善对“韦恩图”的认知,又培养了学生的思维能力。】

(四)课堂小结:

本节课你有什么收获?

八、板书设计:

集合——维恩图

设计特色:

《数学广角》是新教材中数学广角的内容,在本节课的教学中充分运用了交互式平板电脑这一较新的信息技术手段,创设很多的机会让学生亲自在电子白板上直接操作,通过学生在电子白板上的拖拉、勾画、填色、圈点、书写等操作,让学生真实地展现思维的过程,教师可以及时地反馈,实现了“教与学的互动”,克服了多媒体课件“预设有余,生成不足”的缺陷,使学生的学习活动不是停留在形式上的,而是一种真实的经历,将“走近”

变为“走进”,不是近距离的感受,而是走进去在师生互动、生生互动中亲身感知,亲历知识的形成过程,教学效果比较好。