2021—2022学年统编版高中语文必修下册比较阅读《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》教案

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修下册比较阅读《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》《齐桓晋文之事》《庖丁解牛》教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 348.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-06 13:00:38 | ||

图片预览

文档简介

理想的社会

——比较阅读《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》、《齐桓晋文之事》、《庖丁解牛》

第一课时

学习目标

阅读课文,解决生字词,积累三篇文章中的文言实词、虚词、特殊句式。

查阅资料,了解孔子、孟子、庄子,了解儒家道家思想。

在翻译的基础上,梳理文章结构。

重点

了解孔子、孟子、庄子,了解儒家道家思想

难点

积累三篇文章中的文言实词、虚词、特殊句式。

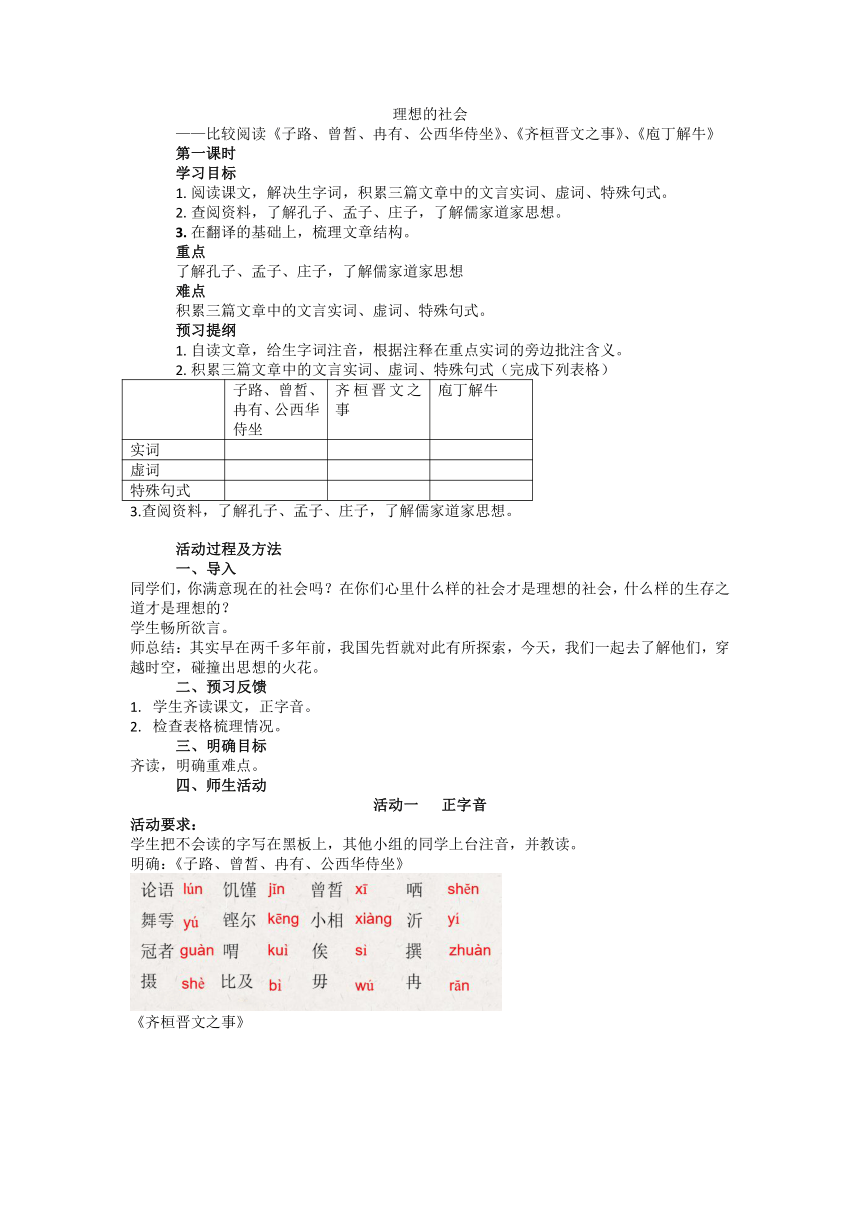

预习提纲

自读文章,给生字词注音,根据注释在重点实词的旁边批注含义。

积累三篇文章中的文言实词、虚词、特殊句式(完成下列表格)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

实词

虚词

特殊句式

3.查阅资料,了解孔子、孟子、庄子,了解儒家道家思想。

活动过程及方法

导入

同学们,你满意现在的社会吗?在你们心里什么样的社会才是理想的社会,什么样的生存之道才是理想的?

学生畅所欲言。

师总结:其实早在两千多年前,我国先哲就对此有所探索,今天,我们一起去了解他们,穿越时空,碰撞出思想的火花。

预习反馈

学生齐读课文,正字音。

检查表格梳理情况。

明确目标

齐读,明确重难点。

师生活动

活动一

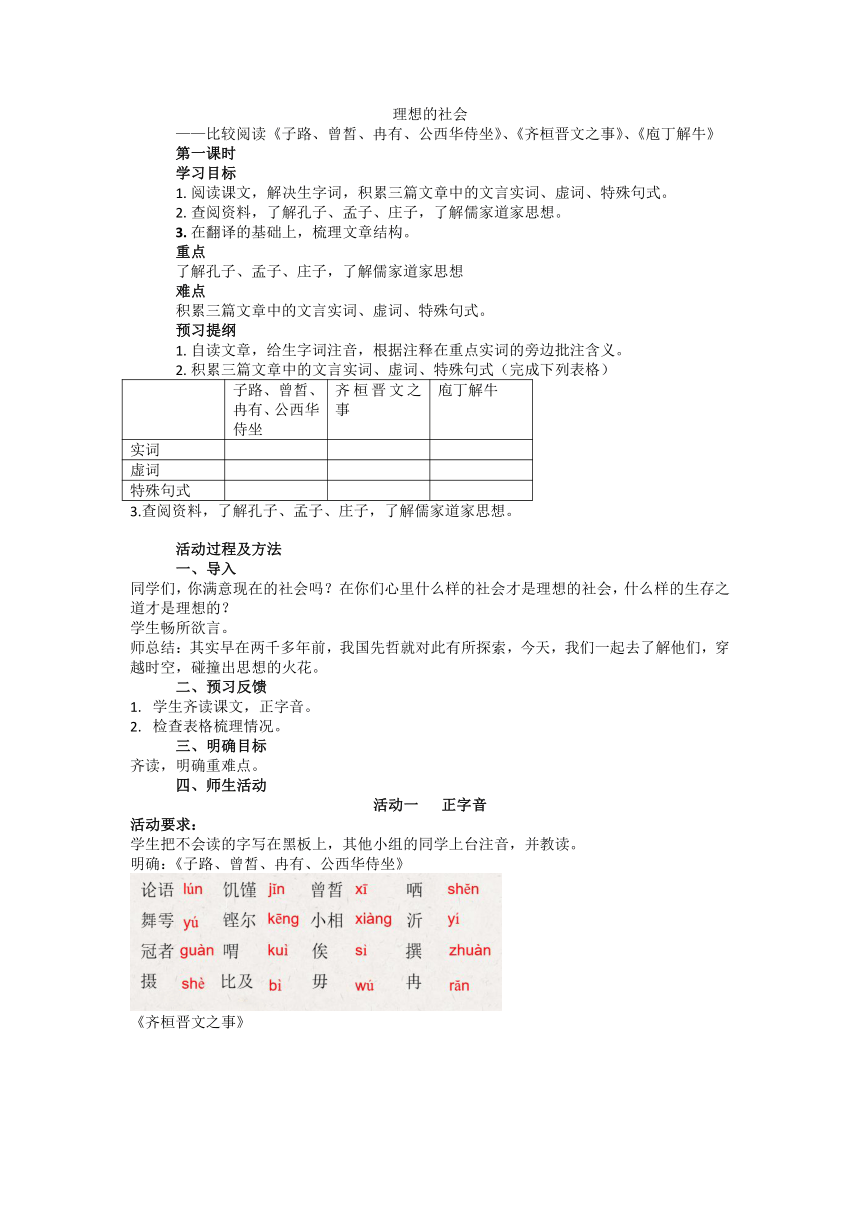

正字音

活动要求:

学生把不会读的字写在黑板上,其他小组的同学上台注音,并教读。

明确:《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

《齐桓晋文之事》

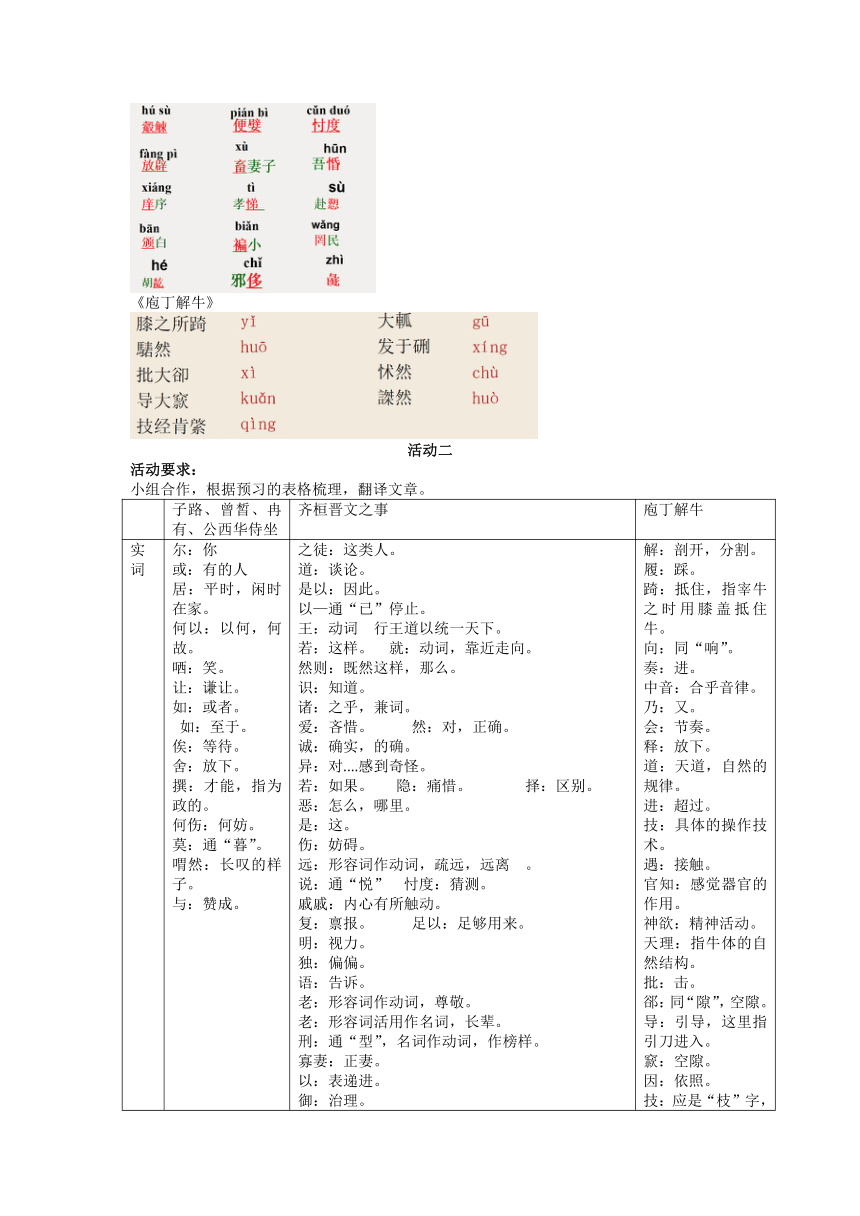

《庖丁解牛》

活动二

活动要求:

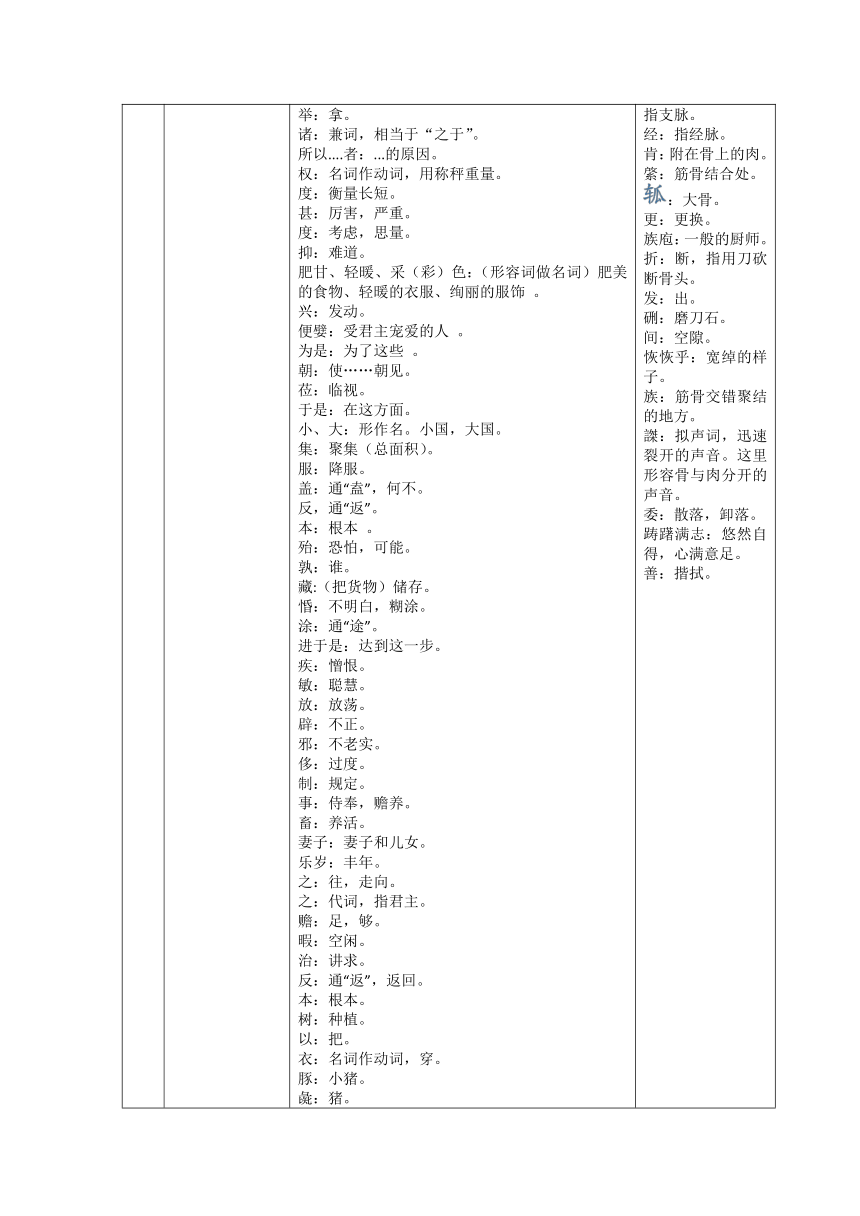

小组合作,根据预习的表格梳理,翻译文章。

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

实词

尔:你

或:有的人

居:平时,闲时在家。

何以:以何,何故。

哂:笑。

让:谦让。

如:或者。

如:至于。

俟:等待。

舍:放下。

撰:才能,指为政的。

何伤:何妨。

莫:通“暮”。

喟然:长叹的样子。

与:赞成。

之徒:这类人。

道:谈论。

是以:因此。

以—通“已”停止。

王:动词

行王道以统一天下。

若:这样。

就:动词,靠近走向。

然则:既然这样,那么。

识:知道。

诸:之乎,兼词。

爱:吝惜。

然:对,正确。

诚:确实,的确。

异:对....感到奇怪。

若:如果。

隐:痛惜。

择:区别。

恶:怎么,哪里。

是:这。

伤:妨碍。

远:形容词作动词,疏远,远离

。

说:通“悦”

忖度:猜测。

戚戚:内心有所触动。

复:禀报。

足以:足够用来。

明:视力。

独:偏偏。

语:告诉。

老:形容词作动词,尊敬。

老:形容词活用作名词,长辈。

刑:通“型”,名词作动词,作榜样。

寡妻:正妻。

以:表递进。

御:治理。

举:拿。

诸:兼词,相当于“之于”。

所以....者:...的原因。

权:名词作动词,用称秤重量。

度:衡量长短。

甚:厉害,严重。

度:考虑,思量。

抑:难道。

肥甘、轻暖、采(彩)色:(形容词做名词)肥美的食物、轻暖的衣服、绚丽的服饰

。

兴:发动。

便嬖:受君主宠爱的人

。

为是:为了这些

。

朝:使……朝见。

莅:临视。

于是:在这方面。

小、大:形作名。小国,大国。

集:聚集(总面积)。

服:降服。

盖:通“盍”,何不。

反,通“返”。

本:根本

。

殆:恐怕,可能。

孰:谁。

藏:(把货物)储存。

惛:不明白,糊涂。

涂:通“途”。

进于是:达到这一步。

疾:憎恨。

敏:聪慧。

放:放荡。

辟:不正。

邪:不老实。

侈:过度。

制:规定。

事:侍奉,赡养。

畜:养活。

妻子:妻子和儿女。

乐岁:丰年。

之:往,走向。

之:代词,指君主。

赡:足,够。

暇:空闲。

治:讲求。

反:通“返”,返回。

本:根本。

树:种植。

以:把。

衣:名词作动词,穿。

豚:小猪。

彘:猪。

夺:耽误。

谨:重视。

庠序:古代的学校。

申:反复说明。

以:把。

悌:尊敬兄长。

颁白:须发花白。颁,通“斑”。

负:背负东西。

戴:头顶东西。

解:剖开,分割。

履:踩。

踦:抵住,指宰牛之时用膝盖抵住牛。

向:同“响”。

奏:进。

中音:合乎音律。

乃:又。

会:节奏。

释:放下。

道:天道,自然的规律。

进:超过。

技:具体的操作技术。

遇:接触。

官知:感觉器官的作用。

神欲:精神活动。

天理:指牛体的自然结构。

批:击。

郤:同“隙”,空隙。

导:引导,这里指引刀进入。

窾:空隙。

因:依照。

技:应是“枝”字,指支脉。

经:指经脉。

肯:附在骨上的肉。

綮:筋骨结合处。

:大骨。

更:更换。

族庖:一般的厨师。

折:断,指用刀砍断骨头。

发:出。

硎:磨刀石。

间:空隙。

恢恢乎:宽绰的样子。

族:筋骨交错聚结的地方。

謋:拟声词,迅速裂开的声音。这里形容骨与肉分开的声音。

委:散落,卸落。

踌躇满志:悠然自得,心满意足。

善:揩拭。

虚词

以:介词,因为。

乎:相当于“于”,介词。

已矣:罢了。

唯:句首语气词,无义。

而:连词,表修饰。

以:介词,用。

而:连词,却,表转折。

以:

表修饰。

其:语气副词,表强调。

其:表假设。

焉:哪里。

而:表顺承。

惟:只。

而:表递进。

奚:何,哪里。

为:替,给。

盖:同“盍”,何、怎么。

特殊句式

宾语前置句:则何以哉?

状语后置句:

加之以师旅,因之以饥馑。

异乎三子者之撰。

为国以礼。

省略句:

可使(之)有勇,且知方也。

宾语前置句:臣未之闻也。

莫之能御也。

何由知吾可也?

牛何之?

夫子之谓也。

何以异?

省略句:

将以(之)衅钟。

被动句:

百姓之不见保。

判断句:

臣之所好者道也。

良庖岁更刀,割也。

状语后置句:

而刀刃若新发于硎。

活动三

活动要求:

小组合作,整合搜集的资料,派小组代表介绍孔子、孟子、庄子,以及他们的思想。

明确:

孔子,名

丘,字仲尼,生于春秋时期鲁国陬zōu邑(今山东省曲阜fù市)。中国著名的思想家、教育家、政治家,与弟子周游列国十四年,晚年修订六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。被联合国教科文组织评为“世界十大文化名人”之首。

补充:

四书:《大学》《中庸》《论语》《孟子》。

《论语》是记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集

,成书于战国前期。全书共二十篇四百九十二章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

孔子的思想:

教育:主张“因材施教”,“学而不厌诲人不倦”,对学生喜欢“循循善诱”等。

政治:反对暴政,主张仁政,“礼治”。

修身:“克己复礼”

“非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动。”

伦理思想:“仁”,“仁者爱人”、“己所不欲,勿施于人”。

品德:“温、良、恭、俭、让”。

孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,战国中期鲁国邹(今山东邹城)人。思想家、教育家,儒家思想代表人物之一,与孔子并称“孔孟”。他继承孔子的学说,提出“仁政”口号,兼言仁与义。孟子认为人性本善,强调养心、存心等内心修养的工夫,成为宋代理学心性说之本。在儒家学派中其地位仅次于孔子,被称作亚圣。

《孟子》一书是孟轲晚年和弟子在一起共同编纂的,

《孟子》共七篇,分别为《梁惠王》.《公孙丑》.《滕文公》.《离娄》.《万章》.《告子》.《尽心》。各章又都分为上下两篇。是一部语录体著作。《孟子》一书宋代时被列为“十三经”之一,南宋朱熹又将它列为《四书》之一。《孟子》富于雄辩,善用比喻和寓言。文学价值很高。

孟子的思想:

性本善。(凡人都可以为尧舜)

民为贵,社稷次之,君为轻。(民本)

穷则独善其身,达则兼济天下。(封建时代士大夫出世进退的准则)

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。(对国君傲然视之)

劳心者治人,劳力者治于人。治于人者食于人,治人者食人,天下之通义也。

庄子,名周,字子休。战国时道家学派的代表人物之一,与老子并称“老庄学派”。

他生活贫困,做过漆园吏,但学识渊博。他对当时统治者攻城占地的做法深恶痛绝,对儒家积极参与政事给予了尖锐的批评,主张“出世”。宋王偃昏庸残暴以致亡国的现实对庄子的思想影响很大,所以他不再出仕(做官)与统治者合作。他性情旷达,追求绝对的自足自得的主观精神境界。

《庄子》是庄周和他的门人以及后学者的著作,因庄子曾隐居南华山,所以,又称《南华经》,是著名的经典著作。原有52篇,现存33篇,分为内篇、外篇和杂篇,内篇共7篇,是庄子本人所作,是全书的精华部分,全面阐述了庄子的宇宙观、历史观、人生观、道德论和政治论;外篇15篇,是内篇的补充和发挥,观点阐述的更为明确和具体,对丑恶现实的愤慨表现的更为强烈;杂篇共11篇,是庄子后学对庄子思想的继承和发挥。

《养生主》选自内篇,是庄子宣扬其养生之道的文章,其中引入了《庖丁解牛》的寓言加以论证:人处世间,只有像庖丁那样,顺应自然,避开一切矛盾,“以无厚入有间”才能“保身”

“全生”。这种思想无疑是消极的。

庄子的思想:

批判现实社会。他对现实有深入的观察,所以批判起来一针见血,常给予无情的揭露和尖锐的嘲讽,极端蔑视礼法权贵。批判儒家、墨家参与政治,对其“仁义”也加以嘲讽。

向往自由。他不满现实,但又无力改变,非常苦闷,以至消极厌世。为摆脱烦恼,他一方面主张顺应自然,另一方面追求精神上的绝对自由,幻想在乱世中保全自己,不与现实发生冲突和矛盾,忘掉现实世界,甚至忘掉自己的存在,达到“天地与我并生,万物与我为一”的境界。

提出辨证法——相对主义。认为一切事物都是相对的、变化的,甚至认为是非也是相对的,于是由辩证法陷入了相对主义。

当堂练习

背重点实词、虚词、特殊句式、关于孔子、孟子、庄子的相关文学常识。

反思小结

正字音、梳理重点词汇、文学常识积累。

板书设计

见上表格。

第二课时

学习目标

熟读文章,梳理文章结构,了解文章内容。

小组合作探究,理解孔子、孟子、庄子心中的理想社会。

把握《论语》、《孟子》、《庄子》的写作特点。

领会三篇文章中所包含的人文精神,深化对传统文化的认识,增强文化自信。

重点

理解孔子、孟子、庄子的社会理想。

难点

把握《论语》、《孟子》、《庄子》的语言特点。

预习提纲

熟读文章,梳理文章结构,了解文章内容。(完成以下表格)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

文章结构

活动过程及方法

导入

回顾孔子、孟子、庄子的相关知识。

预习反馈

检查表格的完成情况。

明确目标

齐读,强调重难点。

师生活动

活动一

活动要求:

小组合作交流自己预习时填写的表格,统一意见,上台展示,其他小组做补充。

明确:

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

文章结构

问“志”

言“志”

评“志”

第一部分(开头至“王请度之”):孟子提出“保民而王”的主张,批评齐宣王未实行王道,不是“不能”,而是“不为”。

第二部分(“抑王兴甲兵,危士臣”至“孰能御之”):从反面论述“霸道的危害,敦促齐宣王彻底改弦易辙,放弃“霸道”,实行“王道”。

第三部分(“王曰:‘吾惛,不能进于是矣。’”到篇末):孟子阐述施行王道的具体措施。

第一部分(首段):描写庖丁解牛的一个场面,突出庖丁的技术高超。

第二部分(第2、3段):写庖丁技术之所以高超的原因。

第三部分(末段):从故事引出养生之道。

活动二

活动要求:

根据对文章内容的理解,小组合作交流,谈谈孔子、孟子、庄子心中理想的社会是什么样的?

你认为他们的理想可以实现吗?请谈谈你的看法。

明确:

1.孔子:

社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生——一个大同世界的理想。

孟子:

孟子描绘了一个人民安居乐业,社会道德高尚,既恬静又和谐,带有浪漫色彩的小农经济社会。首先这个社会的核心人物——国君有仁爱之心,且能“推恩”于百姓;其次,国家有凝聚力,有吸引力,仕者、耕者欲至,商者、行者欲来,天下“疾其君者”欲归附于之;再次,国家人民生活富足,百姓有恒产,足温饱,知孝悌,懂礼节,不仅自己的家中安乐和睦,而且所有的人充满爱心,整个社会不再有受难之人。

庄子:

庄子主张“无为”,放弃生活中的一切争斗,在保全自由“生命”的过程中,顺应自然,反对人为的束缚。

不能,他们的理想社会都太理想化了,而现实社会是复杂的、残酷的,要想在世间好好生存,需要结合三家之言,既要像儒家一样积极进取,又要像道家一样,有些事不必强求,顺其自然就行了。

活动三

活动要求:

三篇文章分别是怎么表现他们心中的理想社会的,请小组合作,探究文章的写作特点。(完成下表)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

写作特点

明确:

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

写作特点

语录体,言简意赅。

1.列举多种例证:事例、设例、语例。

2.用正反对比突出事理。

3.善用排比对偶,增强气势。

4.因势利导,措辞委婉。层层递进,论点明确。

5.类比推理。

6.采用生动的比喻,使道理具体化。

1.用寓言表达思想,形象生动,富于启发性。

2.运用夸张、比喻、对比的手法,写庖丁解牛的高超技术。

当堂练习

教辅

板书设计

见上表。

——比较阅读《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》、《齐桓晋文之事》、《庖丁解牛》

第一课时

学习目标

阅读课文,解决生字词,积累三篇文章中的文言实词、虚词、特殊句式。

查阅资料,了解孔子、孟子、庄子,了解儒家道家思想。

在翻译的基础上,梳理文章结构。

重点

了解孔子、孟子、庄子,了解儒家道家思想

难点

积累三篇文章中的文言实词、虚词、特殊句式。

预习提纲

自读文章,给生字词注音,根据注释在重点实词的旁边批注含义。

积累三篇文章中的文言实词、虚词、特殊句式(完成下列表格)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

实词

虚词

特殊句式

3.查阅资料,了解孔子、孟子、庄子,了解儒家道家思想。

活动过程及方法

导入

同学们,你满意现在的社会吗?在你们心里什么样的社会才是理想的社会,什么样的生存之道才是理想的?

学生畅所欲言。

师总结:其实早在两千多年前,我国先哲就对此有所探索,今天,我们一起去了解他们,穿越时空,碰撞出思想的火花。

预习反馈

学生齐读课文,正字音。

检查表格梳理情况。

明确目标

齐读,明确重难点。

师生活动

活动一

正字音

活动要求:

学生把不会读的字写在黑板上,其他小组的同学上台注音,并教读。

明确:《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

《齐桓晋文之事》

《庖丁解牛》

活动二

活动要求:

小组合作,根据预习的表格梳理,翻译文章。

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

实词

尔:你

或:有的人

居:平时,闲时在家。

何以:以何,何故。

哂:笑。

让:谦让。

如:或者。

如:至于。

俟:等待。

舍:放下。

撰:才能,指为政的。

何伤:何妨。

莫:通“暮”。

喟然:长叹的样子。

与:赞成。

之徒:这类人。

道:谈论。

是以:因此。

以—通“已”停止。

王:动词

行王道以统一天下。

若:这样。

就:动词,靠近走向。

然则:既然这样,那么。

识:知道。

诸:之乎,兼词。

爱:吝惜。

然:对,正确。

诚:确实,的确。

异:对....感到奇怪。

若:如果。

隐:痛惜。

择:区别。

恶:怎么,哪里。

是:这。

伤:妨碍。

远:形容词作动词,疏远,远离

。

说:通“悦”

忖度:猜测。

戚戚:内心有所触动。

复:禀报。

足以:足够用来。

明:视力。

独:偏偏。

语:告诉。

老:形容词作动词,尊敬。

老:形容词活用作名词,长辈。

刑:通“型”,名词作动词,作榜样。

寡妻:正妻。

以:表递进。

御:治理。

举:拿。

诸:兼词,相当于“之于”。

所以....者:...的原因。

权:名词作动词,用称秤重量。

度:衡量长短。

甚:厉害,严重。

度:考虑,思量。

抑:难道。

肥甘、轻暖、采(彩)色:(形容词做名词)肥美的食物、轻暖的衣服、绚丽的服饰

。

兴:发动。

便嬖:受君主宠爱的人

。

为是:为了这些

。

朝:使……朝见。

莅:临视。

于是:在这方面。

小、大:形作名。小国,大国。

集:聚集(总面积)。

服:降服。

盖:通“盍”,何不。

反,通“返”。

本:根本

。

殆:恐怕,可能。

孰:谁。

藏:(把货物)储存。

惛:不明白,糊涂。

涂:通“途”。

进于是:达到这一步。

疾:憎恨。

敏:聪慧。

放:放荡。

辟:不正。

邪:不老实。

侈:过度。

制:规定。

事:侍奉,赡养。

畜:养活。

妻子:妻子和儿女。

乐岁:丰年。

之:往,走向。

之:代词,指君主。

赡:足,够。

暇:空闲。

治:讲求。

反:通“返”,返回。

本:根本。

树:种植。

以:把。

衣:名词作动词,穿。

豚:小猪。

彘:猪。

夺:耽误。

谨:重视。

庠序:古代的学校。

申:反复说明。

以:把。

悌:尊敬兄长。

颁白:须发花白。颁,通“斑”。

负:背负东西。

戴:头顶东西。

解:剖开,分割。

履:踩。

踦:抵住,指宰牛之时用膝盖抵住牛。

向:同“响”。

奏:进。

中音:合乎音律。

乃:又。

会:节奏。

释:放下。

道:天道,自然的规律。

进:超过。

技:具体的操作技术。

遇:接触。

官知:感觉器官的作用。

神欲:精神活动。

天理:指牛体的自然结构。

批:击。

郤:同“隙”,空隙。

导:引导,这里指引刀进入。

窾:空隙。

因:依照。

技:应是“枝”字,指支脉。

经:指经脉。

肯:附在骨上的肉。

綮:筋骨结合处。

:大骨。

更:更换。

族庖:一般的厨师。

折:断,指用刀砍断骨头。

发:出。

硎:磨刀石。

间:空隙。

恢恢乎:宽绰的样子。

族:筋骨交错聚结的地方。

謋:拟声词,迅速裂开的声音。这里形容骨与肉分开的声音。

委:散落,卸落。

踌躇满志:悠然自得,心满意足。

善:揩拭。

虚词

以:介词,因为。

乎:相当于“于”,介词。

已矣:罢了。

唯:句首语气词,无义。

而:连词,表修饰。

以:介词,用。

而:连词,却,表转折。

以:

表修饰。

其:语气副词,表强调。

其:表假设。

焉:哪里。

而:表顺承。

惟:只。

而:表递进。

奚:何,哪里。

为:替,给。

盖:同“盍”,何、怎么。

特殊句式

宾语前置句:则何以哉?

状语后置句:

加之以师旅,因之以饥馑。

异乎三子者之撰。

为国以礼。

省略句:

可使(之)有勇,且知方也。

宾语前置句:臣未之闻也。

莫之能御也。

何由知吾可也?

牛何之?

夫子之谓也。

何以异?

省略句:

将以(之)衅钟。

被动句:

百姓之不见保。

判断句:

臣之所好者道也。

良庖岁更刀,割也。

状语后置句:

而刀刃若新发于硎。

活动三

活动要求:

小组合作,整合搜集的资料,派小组代表介绍孔子、孟子、庄子,以及他们的思想。

明确:

孔子,名

丘,字仲尼,生于春秋时期鲁国陬zōu邑(今山东省曲阜fù市)。中国著名的思想家、教育家、政治家,与弟子周游列国十四年,晚年修订六经,即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。被联合国教科文组织评为“世界十大文化名人”之首。

补充:

四书:《大学》《中庸》《论语》《孟子》。

《论语》是记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集

,成书于战国前期。全书共二十篇四百九十二章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

孔子的思想:

教育:主张“因材施教”,“学而不厌诲人不倦”,对学生喜欢“循循善诱”等。

政治:反对暴政,主张仁政,“礼治”。

修身:“克己复礼”

“非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动。”

伦理思想:“仁”,“仁者爱人”、“己所不欲,勿施于人”。

品德:“温、良、恭、俭、让”。

孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,战国中期鲁国邹(今山东邹城)人。思想家、教育家,儒家思想代表人物之一,与孔子并称“孔孟”。他继承孔子的学说,提出“仁政”口号,兼言仁与义。孟子认为人性本善,强调养心、存心等内心修养的工夫,成为宋代理学心性说之本。在儒家学派中其地位仅次于孔子,被称作亚圣。

《孟子》一书是孟轲晚年和弟子在一起共同编纂的,

《孟子》共七篇,分别为《梁惠王》.《公孙丑》.《滕文公》.《离娄》.《万章》.《告子》.《尽心》。各章又都分为上下两篇。是一部语录体著作。《孟子》一书宋代时被列为“十三经”之一,南宋朱熹又将它列为《四书》之一。《孟子》富于雄辩,善用比喻和寓言。文学价值很高。

孟子的思想:

性本善。(凡人都可以为尧舜)

民为贵,社稷次之,君为轻。(民本)

穷则独善其身,达则兼济天下。(封建时代士大夫出世进退的准则)

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。(对国君傲然视之)

劳心者治人,劳力者治于人。治于人者食于人,治人者食人,天下之通义也。

庄子,名周,字子休。战国时道家学派的代表人物之一,与老子并称“老庄学派”。

他生活贫困,做过漆园吏,但学识渊博。他对当时统治者攻城占地的做法深恶痛绝,对儒家积极参与政事给予了尖锐的批评,主张“出世”。宋王偃昏庸残暴以致亡国的现实对庄子的思想影响很大,所以他不再出仕(做官)与统治者合作。他性情旷达,追求绝对的自足自得的主观精神境界。

《庄子》是庄周和他的门人以及后学者的著作,因庄子曾隐居南华山,所以,又称《南华经》,是著名的经典著作。原有52篇,现存33篇,分为内篇、外篇和杂篇,内篇共7篇,是庄子本人所作,是全书的精华部分,全面阐述了庄子的宇宙观、历史观、人生观、道德论和政治论;外篇15篇,是内篇的补充和发挥,观点阐述的更为明确和具体,对丑恶现实的愤慨表现的更为强烈;杂篇共11篇,是庄子后学对庄子思想的继承和发挥。

《养生主》选自内篇,是庄子宣扬其养生之道的文章,其中引入了《庖丁解牛》的寓言加以论证:人处世间,只有像庖丁那样,顺应自然,避开一切矛盾,“以无厚入有间”才能“保身”

“全生”。这种思想无疑是消极的。

庄子的思想:

批判现实社会。他对现实有深入的观察,所以批判起来一针见血,常给予无情的揭露和尖锐的嘲讽,极端蔑视礼法权贵。批判儒家、墨家参与政治,对其“仁义”也加以嘲讽。

向往自由。他不满现实,但又无力改变,非常苦闷,以至消极厌世。为摆脱烦恼,他一方面主张顺应自然,另一方面追求精神上的绝对自由,幻想在乱世中保全自己,不与现实发生冲突和矛盾,忘掉现实世界,甚至忘掉自己的存在,达到“天地与我并生,万物与我为一”的境界。

提出辨证法——相对主义。认为一切事物都是相对的、变化的,甚至认为是非也是相对的,于是由辩证法陷入了相对主义。

当堂练习

背重点实词、虚词、特殊句式、关于孔子、孟子、庄子的相关文学常识。

反思小结

正字音、梳理重点词汇、文学常识积累。

板书设计

见上表格。

第二课时

学习目标

熟读文章,梳理文章结构,了解文章内容。

小组合作探究,理解孔子、孟子、庄子心中的理想社会。

把握《论语》、《孟子》、《庄子》的写作特点。

领会三篇文章中所包含的人文精神,深化对传统文化的认识,增强文化自信。

重点

理解孔子、孟子、庄子的社会理想。

难点

把握《论语》、《孟子》、《庄子》的语言特点。

预习提纲

熟读文章,梳理文章结构,了解文章内容。(完成以下表格)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

文章结构

活动过程及方法

导入

回顾孔子、孟子、庄子的相关知识。

预习反馈

检查表格的完成情况。

明确目标

齐读,强调重难点。

师生活动

活动一

活动要求:

小组合作交流自己预习时填写的表格,统一意见,上台展示,其他小组做补充。

明确:

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

文章结构

问“志”

言“志”

评“志”

第一部分(开头至“王请度之”):孟子提出“保民而王”的主张,批评齐宣王未实行王道,不是“不能”,而是“不为”。

第二部分(“抑王兴甲兵,危士臣”至“孰能御之”):从反面论述“霸道的危害,敦促齐宣王彻底改弦易辙,放弃“霸道”,实行“王道”。

第三部分(“王曰:‘吾惛,不能进于是矣。’”到篇末):孟子阐述施行王道的具体措施。

第一部分(首段):描写庖丁解牛的一个场面,突出庖丁的技术高超。

第二部分(第2、3段):写庖丁技术之所以高超的原因。

第三部分(末段):从故事引出养生之道。

活动二

活动要求:

根据对文章内容的理解,小组合作交流,谈谈孔子、孟子、庄子心中理想的社会是什么样的?

你认为他们的理想可以实现吗?请谈谈你的看法。

明确:

1.孔子:

社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平,每个人都享受了真、善、美的人生——一个大同世界的理想。

孟子:

孟子描绘了一个人民安居乐业,社会道德高尚,既恬静又和谐,带有浪漫色彩的小农经济社会。首先这个社会的核心人物——国君有仁爱之心,且能“推恩”于百姓;其次,国家有凝聚力,有吸引力,仕者、耕者欲至,商者、行者欲来,天下“疾其君者”欲归附于之;再次,国家人民生活富足,百姓有恒产,足温饱,知孝悌,懂礼节,不仅自己的家中安乐和睦,而且所有的人充满爱心,整个社会不再有受难之人。

庄子:

庄子主张“无为”,放弃生活中的一切争斗,在保全自由“生命”的过程中,顺应自然,反对人为的束缚。

不能,他们的理想社会都太理想化了,而现实社会是复杂的、残酷的,要想在世间好好生存,需要结合三家之言,既要像儒家一样积极进取,又要像道家一样,有些事不必强求,顺其自然就行了。

活动三

活动要求:

三篇文章分别是怎么表现他们心中的理想社会的,请小组合作,探究文章的写作特点。(完成下表)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

写作特点

明确:

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

齐桓晋文之事

庖丁解牛

写作特点

语录体,言简意赅。

1.列举多种例证:事例、设例、语例。

2.用正反对比突出事理。

3.善用排比对偶,增强气势。

4.因势利导,措辞委婉。层层递进,论点明确。

5.类比推理。

6.采用生动的比喻,使道理具体化。

1.用寓言表达思想,形象生动,富于启发性。

2.运用夸张、比喻、对比的手法,写庖丁解牛的高超技术。

当堂练习

教辅

板书设计

见上表。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])