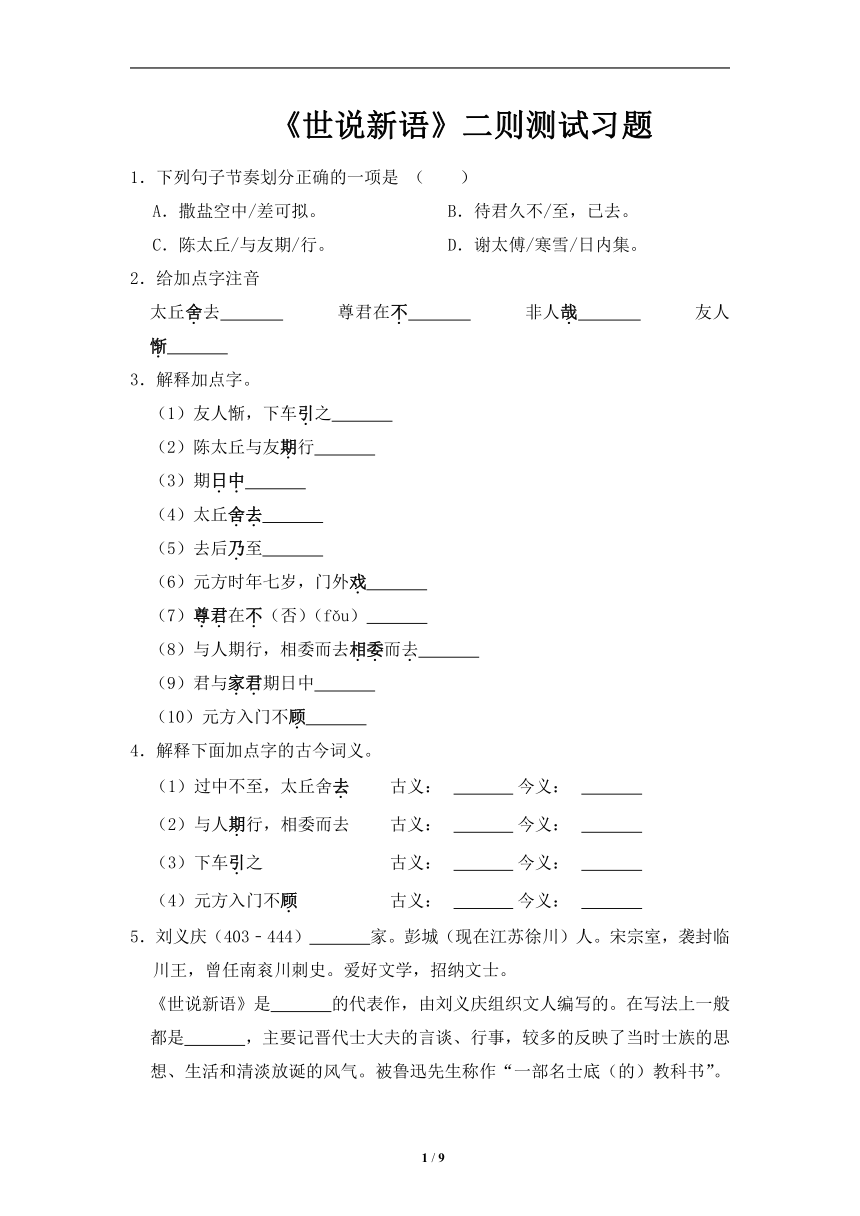

第8课《世说新语》二则 同步习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第8课《世说新语》二则 同步习题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 25.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-07 10:04:23 | ||

图片预览

文档简介

《世说新语》二则测试习题

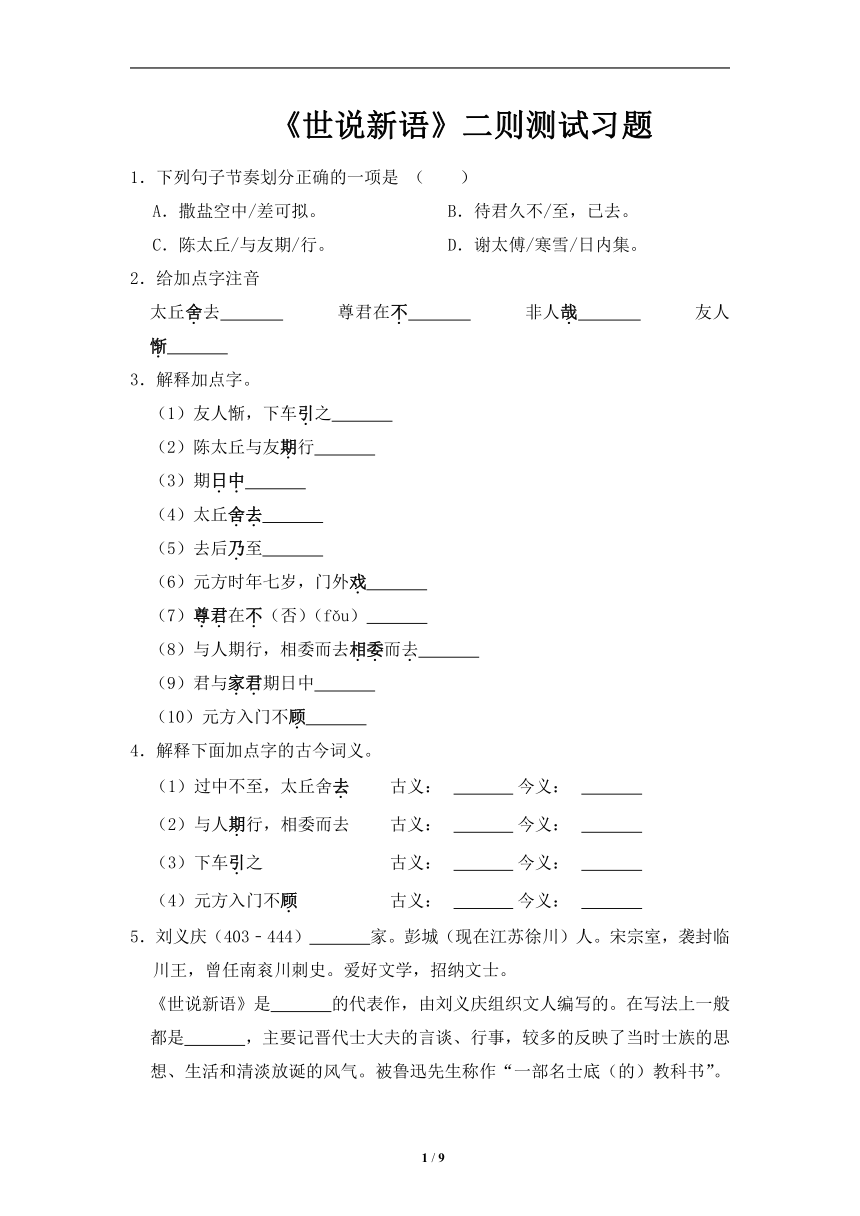

1.下列句子节奏划分正确的一项是

( )

A.撒盐空中/差可拟。

B.待君久不/至,已去。

C.陈太丘/与友期/行。

D.谢太傅/寒雪/日内集。

2.给加点字注音

太丘舍去

尊君在不

非人哉

友人惭

3.解释加点字。

(1)友人惭,下车引之

(2)陈太丘与友期行

(3)期日中

(4)太丘舍去

(5)去后乃至

(6)元方时年七岁,门外戏

(7)尊君在不(否)(fǒu)

(8)与人期行,相委而去相委而去

(9)君与家君期日中

(10)元方入门不顾

4.解释下面加点字的古今词义。

(1)过中不至,太丘舍去

古义:

今义:

(2)与人期行,相委而去

古义:

今义:

(3)下车引之

古义:

今义:

(4)元方入门不顾

古义:

今义:

5.刘义庆(403﹣444)

家。彭城(现在江苏徐川)人。宋宗室,袭封临川王,曾任南衮川刺史。爱好文学,招纳文士。

《世说新语》是

的代表作,由刘义庆组织文人编写的。在写法上一般都是

,主要记晋代士大夫的言谈、行事,较多的反映了当时士族的思想、生活和清淡放诞的风气。被鲁迅先生称作“一部名士底(的)教科书”。全书有8卷,分德行、言语、政事、文学、方正、雅量等36门。《咏雪》选自

一门。

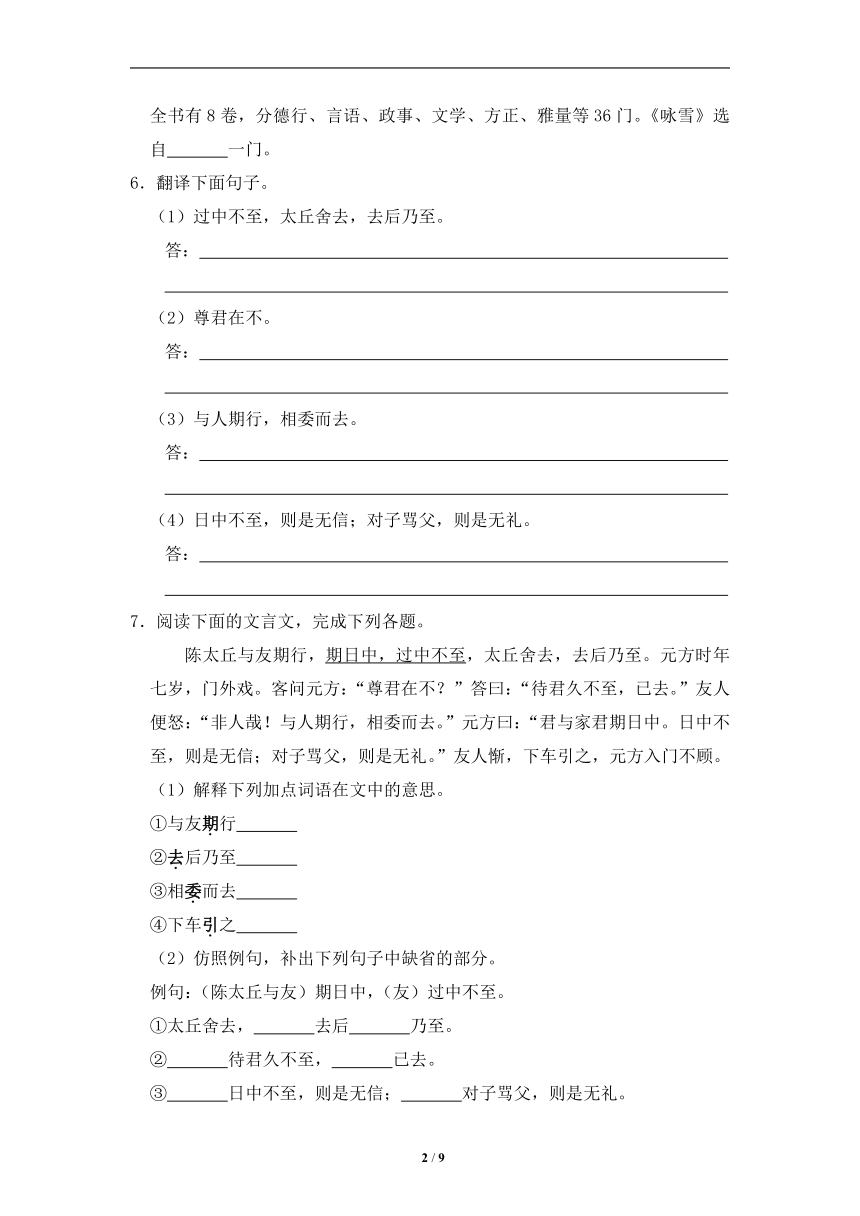

6.翻译下面句子。

(1)过中不至,太丘舍去,去后乃至。

答:

(2)尊君在不。

答:

(3)与人期行,相委而去。

答:

(4)日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

答:

7.阅读下面的文言文,完成下列各题。

陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

(1)解释下列加点词语在文中的意思。

①与友期行

②去后乃至

③相委而去

④下车引之

(2)仿照例句,补出下列句子中缺省的部分。

例句:(陈太丘与友)期日中,(友)过中不至。

①太丘舍去,

去后

乃至。

②

待君久不至,

已去。

③

日中不至,则是无信;

对子骂父,则是无礼。

(3)用现代汉语翻译文中画线的句子。

答:

(4)通过本文可知元方是怎能样的一个孩子?元方“入门不顾”是否失礼?请谈谈你对元方这一行为的看法。

答:

8.阅读下面的文字,完成下列各题。

陈元方年十一时,候①袁公。袁公问曰:“贤家君在太丘,远近称之,何所履行②?”元方曰:“老父在太丘,强者绥③之以德,弱者抚之以仁,恣其所安,久而益敬。”袁公曰:“孤④往者尝为邺令,正行此事。不知卿家君法孤?孤法卿父?”元方曰:“周公、孔子,异世而出,周旋动静,万里如一。周公不师⑤孔子,孔子亦不师周公。”

(选自《世说新语?政事第三》)

【注】①候:拜访,问候。②履行:实践,做。③绥:安,安抚。④孤:封建时代王侯的自称。⑤师:学习。

(1)解释下列句子中加点的词。

①贤家君在太丘,远近称之

②不知卿家君法孤?孤法卿父

(2)袁公两次问陈元方,请你用自己的话把袁公两次问话的主要意思说出来。

答:

(3)指出陈元方第二次答语的巧妙之处。

答:

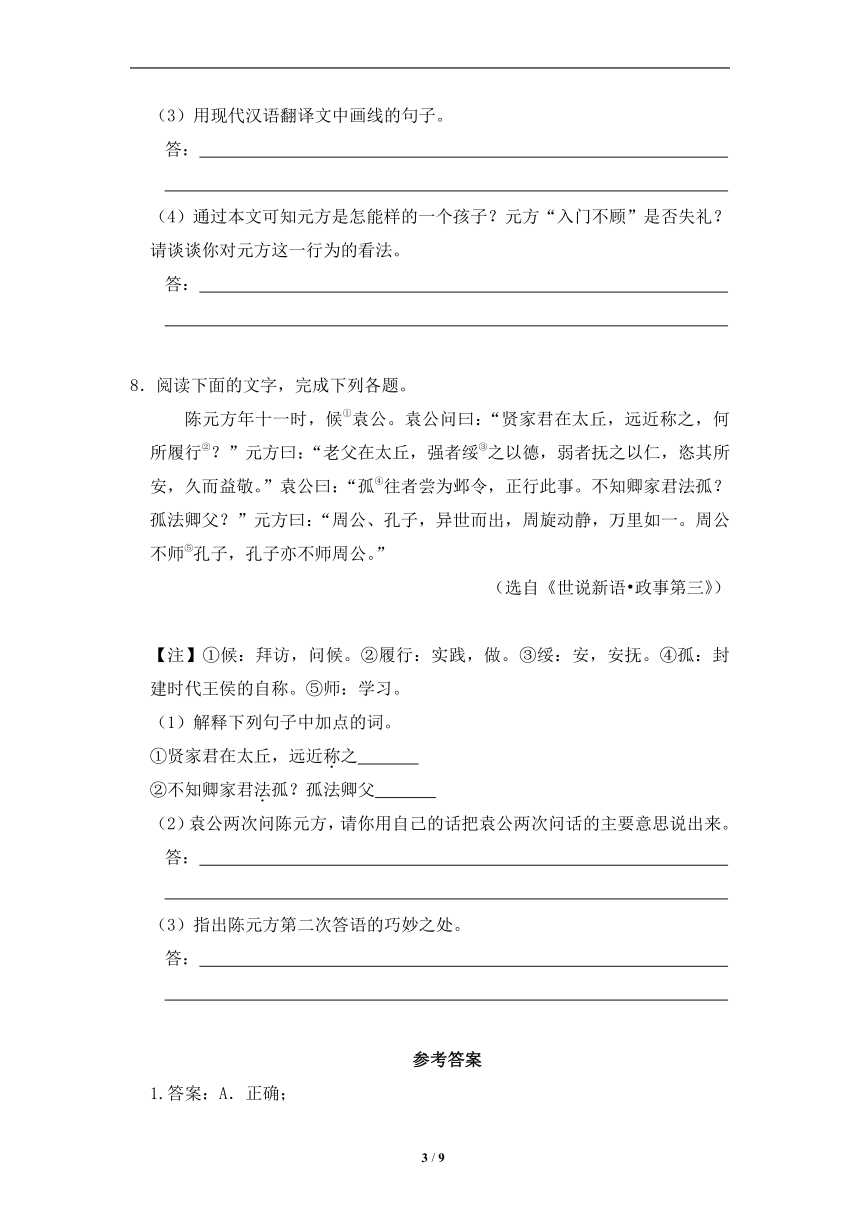

参考答案

1.答案:A.正确;

B.有误,句意:等你很久你不到,他已经离开。停顿为:待君/久不至,已去;

C.有误,句意:陈太丘和友人约定一起散步。停顿为:陈太丘与友/期行;

D.有误,句意:谢安在寒冷的雪天举行家庭聚会。停顿为:谢太傅/寒雪日/内集。

故选:A。

解析:本题考查文言文的断句。文言文断句首先要读懂句子的意思,根据句子的意思可以准确断句。

2.

答案:shě;fǒu;

zāi;cán

解析:本题考查字音的辨析。注音题要结合平时课文中所学词语来解答字音、字形,要结合汉字的拼写规则来掌握字的读音,对一些多音字、形近字、形声字要能准确辨析;写汉字题要注意形近字、同音字辨析。

3.

解答:(1)句意为:朋友惭愧,下车去拉元方。引:拉,牵引。

(2)句意为:陈太丘和朋友相约出行。期:约定。

(3)句意为:约定在中午。日中:正午时分。

(4)句意为:陈太丘不再等候就离开了。舍去:放弃,离开。

(5)句意为:离开后朋友才到。乃:才。

(6)句意为:在门外玩耍。戏:玩耍。

(7)句意为:你的父亲在吗。尊君:对别人父亲的尊称;不:同“否”,句末语气词,表询问。

(8)句意为:和别人相约出行,却丢下别人自己走。委:丢下、舍弃;去,离开;相:动作偏指一方,这里指“我”。

(9)句意为:您与我父亲约在正午。家君:谦词,对人称自己的父亲。

(10)句意为:元方头也不回地走进了大门。顾:回头看。

答案:

(1)引:拉,牵引;

(2)期:约定;

(3)日中:正午时分;

(4)舍去:放弃,离开;

(5)乃:才;

(6)戏:玩耍;

(7)尊君:对别人父亲的尊称;不:同“否”,句末语气词,表询问;

(8)委:丢下、舍弃;去,离开;相:动作偏指一方,这里指“我”;

(9)家君:谦词,对人称自己的父亲;

(10)顾:回头看。

解析:本题考查理解文言词语含义的能力。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语即可。

4.解答:

(1)句意:过了正午你不到,陈太丘便独自先走了。【去】古义:离开;今义:前去,前往。

(2)句意:和别人相约同行,却丢下别人(我)先离开了。【期】古义:约定;今义:日期。

(3)句意:下车拉他。【引】古义:拉;今义:引用。

(4)句意:元方进门不回头看。【顾】古义:回头看;今义:照顾。

答案:

(1)【去】

古义:离开

今义:前去,前往

(2)【期】

古义:约定

今义:日期

(3)【引】

古义:拉

今义:引用

(4)【顾】

古义:回头看

今义:照顾

解析:本题要结合积累的文言实词进行分析。在平时的学习中,必须熟记重点的课下注释,然后对通假字、古今异义、词类活用等现象进行归纳整理。

5.

答案:文学;笔记小说;对比;言语

解析:本题考查学生对于文学、文体常识的识记能力。文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。文体常识要注意各种文体的特点。

6.

答案:

(1)过了中午还没到,陈太丘不再等候就离开了。

(2)你的父亲在吗?

(3)和别人相约出行,却丢下别人自己走了。

(4)到了中午您没到,这是不讲信用(的表现);对孩子骂他父亲,这是没礼貌(的表现)。

解答:

(1)句中重点词语有至,到。舍,放弃。乃,才。句意为:过了中午还没到,陈太丘不再等候就离开了。离开后朋友才到。

(2)句中重点词有

尊君,对别人父亲的一种尊称。不,通“否”;句意为:你父亲在吗?

(3)中重点词语有

期:约定;委:丢下;去:离开。句子翻译为:和人家约好一起出行,却抛弃人家而离去。

(4)中重点词语有

至:到;句意为:你正午不到,就是不讲信用;你对人家的儿子骂他的父亲,就是失礼。

解析:本题考查重点句子的翻译,翻译时,要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要通畅。注意重点字词以及常见句式的翻译,以直译为主,意译为辅。

7.(1)答案:①约定②离开③丢下、舍弃④拉

解析:本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

①句意为:和朋友相约同行。期,约定。

②句意为:太丘离开后友人才到。去,离开。

③句意为:却丢下我独自离开了。委,丢下,舍弃。

④句意为:下车来拉他。引,拉。

(2)答案:①太丘

友

②家君

家君

③君

君

解析:本题考查对文言省略的理解掌握。作答时,需根据整句话的意思确定省略的成分。

本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

①句意为:陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。故省略成分为太丘和友。

②句意为:我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。故省略成分为家君和家君。

③句意为:您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌,可知省略成分为君与君。

(3)答案:陈太丘与朋友约好正午碰头,正午已过,不见那朋友来。

解析:本题考查翻译语句。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

重点词语:期,约定。至,到。句意:陈太丘与朋友约好正午碰头,正午已过,不见那朋友来。

(4)答案:聪明机智的孩子。客人无礼在先是事实,元方年仅七岁,懂得指出客人的不对,维护父亲的尊严,已属不易,不应对其要求过高。

解析:本题考查的是对文本内容理解与分析能力。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。

①阅读短文,了解内容可知:陈元方是一个一个诚实守信,待人有礼貌,能言善辩的小孩。

②解答时可以结合文章内容以及自己的经历看法,谈谈理解,言之有理即可。不失礼。元方以客“无礼”、“无信”为核心进行责备,可见他懂礼识义。对粗俗的客人“入门不顾”又体现了他正直不阿的性格。

【参考译文】

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在中午,过了中午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是人啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

8.(1)答案:①称赞,赞许 ②效法

解析:(1)本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

①句意为:你贤良的父亲任太丘长,远近的人都称赞他。称:称赞,赞许。

②句意为:不知是令尊学我,还是我学令尊。法:效法。

(2)答案:第一次问陈元方父亲在太丘为官时是如何赢得称赞的,第二次是问自己和陈元方父亲究竟谁效法谁。

解析:此题考查学生对文章主要理解分析能力,学生在解题时,应该先熟悉文章大概意思,然后再进一步了解文章作者的基本态度,想表达的主要思想。

(3)答案:陈元方借周公和孔子没有相互效法的例子,暗示袁公和自己父亲并不存在谁效法谁的问题,既表达了对袁公的尊重,又维护了父亲的尊严,顾全了双方的面子。

解析:本题考查理解文中重要句子含义的能力。“周公不师孔子,孔子亦不师周公”的意思是“周公不效法孔子,孔子也不效法周公”,这里元方借周公和孔子没有相互效法的例子,暗示袁公和自己父亲并不存在谁效法谁的问题,既尊重了袁公,又维护了父亲的尊严,顾全了双方的面子。

【参考译文】

陈元方(即陈纪)十一岁时,去拜会袁公(绍).袁公问:“你贤良的父亲任太丘长,远近的人都称赞他,他到底做了些什么?”元方说:“家父在太丘对强者用德行去安抚;对弱者用仁慈去体恤,让人们做心安理得的事,久而久之,大家就对他老人家越来越敬重。”袁公说:“我从前曾当过邺县县令,正是这样做的。不知是令尊学我,还是我学令尊?”元方说:“周公、孔子生在不同时代,虽然相隔遥远,但他们的所作所为却是那么一致。周公不效法孔子,孔子也不效法周公。”

2

/

3

1.下列句子节奏划分正确的一项是

( )

A.撒盐空中/差可拟。

B.待君久不/至,已去。

C.陈太丘/与友期/行。

D.谢太傅/寒雪/日内集。

2.给加点字注音

太丘舍去

尊君在不

非人哉

友人惭

3.解释加点字。

(1)友人惭,下车引之

(2)陈太丘与友期行

(3)期日中

(4)太丘舍去

(5)去后乃至

(6)元方时年七岁,门外戏

(7)尊君在不(否)(fǒu)

(8)与人期行,相委而去相委而去

(9)君与家君期日中

(10)元方入门不顾

4.解释下面加点字的古今词义。

(1)过中不至,太丘舍去

古义:

今义:

(2)与人期行,相委而去

古义:

今义:

(3)下车引之

古义:

今义:

(4)元方入门不顾

古义:

今义:

5.刘义庆(403﹣444)

家。彭城(现在江苏徐川)人。宋宗室,袭封临川王,曾任南衮川刺史。爱好文学,招纳文士。

《世说新语》是

的代表作,由刘义庆组织文人编写的。在写法上一般都是

,主要记晋代士大夫的言谈、行事,较多的反映了当时士族的思想、生活和清淡放诞的风气。被鲁迅先生称作“一部名士底(的)教科书”。全书有8卷,分德行、言语、政事、文学、方正、雅量等36门。《咏雪》选自

一门。

6.翻译下面句子。

(1)过中不至,太丘舍去,去后乃至。

答:

(2)尊君在不。

答:

(3)与人期行,相委而去。

答:

(4)日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

答:

7.阅读下面的文言文,完成下列各题。

陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。元方时年七岁,门外戏。客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去。”友人便怒:“非人哉!与人期行,相委而去。”元方曰:“君与家君期日中。日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

(1)解释下列加点词语在文中的意思。

①与友期行

②去后乃至

③相委而去

④下车引之

(2)仿照例句,补出下列句子中缺省的部分。

例句:(陈太丘与友)期日中,(友)过中不至。

①太丘舍去,

去后

乃至。

②

待君久不至,

已去。

③

日中不至,则是无信;

对子骂父,则是无礼。

(3)用现代汉语翻译文中画线的句子。

答:

(4)通过本文可知元方是怎能样的一个孩子?元方“入门不顾”是否失礼?请谈谈你对元方这一行为的看法。

答:

8.阅读下面的文字,完成下列各题。

陈元方年十一时,候①袁公。袁公问曰:“贤家君在太丘,远近称之,何所履行②?”元方曰:“老父在太丘,强者绥③之以德,弱者抚之以仁,恣其所安,久而益敬。”袁公曰:“孤④往者尝为邺令,正行此事。不知卿家君法孤?孤法卿父?”元方曰:“周公、孔子,异世而出,周旋动静,万里如一。周公不师⑤孔子,孔子亦不师周公。”

(选自《世说新语?政事第三》)

【注】①候:拜访,问候。②履行:实践,做。③绥:安,安抚。④孤:封建时代王侯的自称。⑤师:学习。

(1)解释下列句子中加点的词。

①贤家君在太丘,远近称之

②不知卿家君法孤?孤法卿父

(2)袁公两次问陈元方,请你用自己的话把袁公两次问话的主要意思说出来。

答:

(3)指出陈元方第二次答语的巧妙之处。

答:

参考答案

1.答案:A.正确;

B.有误,句意:等你很久你不到,他已经离开。停顿为:待君/久不至,已去;

C.有误,句意:陈太丘和友人约定一起散步。停顿为:陈太丘与友/期行;

D.有误,句意:谢安在寒冷的雪天举行家庭聚会。停顿为:谢太傅/寒雪日/内集。

故选:A。

解析:本题考查文言文的断句。文言文断句首先要读懂句子的意思,根据句子的意思可以准确断句。

2.

答案:shě;fǒu;

zāi;cán

解析:本题考查字音的辨析。注音题要结合平时课文中所学词语来解答字音、字形,要结合汉字的拼写规则来掌握字的读音,对一些多音字、形近字、形声字要能准确辨析;写汉字题要注意形近字、同音字辨析。

3.

解答:(1)句意为:朋友惭愧,下车去拉元方。引:拉,牵引。

(2)句意为:陈太丘和朋友相约出行。期:约定。

(3)句意为:约定在中午。日中:正午时分。

(4)句意为:陈太丘不再等候就离开了。舍去:放弃,离开。

(5)句意为:离开后朋友才到。乃:才。

(6)句意为:在门外玩耍。戏:玩耍。

(7)句意为:你的父亲在吗。尊君:对别人父亲的尊称;不:同“否”,句末语气词,表询问。

(8)句意为:和别人相约出行,却丢下别人自己走。委:丢下、舍弃;去,离开;相:动作偏指一方,这里指“我”。

(9)句意为:您与我父亲约在正午。家君:谦词,对人称自己的父亲。

(10)句意为:元方头也不回地走进了大门。顾:回头看。

答案:

(1)引:拉,牵引;

(2)期:约定;

(3)日中:正午时分;

(4)舍去:放弃,离开;

(5)乃:才;

(6)戏:玩耍;

(7)尊君:对别人父亲的尊称;不:同“否”,句末语气词,表询问;

(8)委:丢下、舍弃;去,离开;相:动作偏指一方,这里指“我”;

(9)家君:谦词,对人称自己的父亲;

(10)顾:回头看。

解析:本题考查理解文言词语含义的能力。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语即可。

4.解答:

(1)句意:过了正午你不到,陈太丘便独自先走了。【去】古义:离开;今义:前去,前往。

(2)句意:和别人相约同行,却丢下别人(我)先离开了。【期】古义:约定;今义:日期。

(3)句意:下车拉他。【引】古义:拉;今义:引用。

(4)句意:元方进门不回头看。【顾】古义:回头看;今义:照顾。

答案:

(1)【去】

古义:离开

今义:前去,前往

(2)【期】

古义:约定

今义:日期

(3)【引】

古义:拉

今义:引用

(4)【顾】

古义:回头看

今义:照顾

解析:本题要结合积累的文言实词进行分析。在平时的学习中,必须熟记重点的课下注释,然后对通假字、古今异义、词类活用等现象进行归纳整理。

5.

答案:文学;笔记小说;对比;言语

解析:本题考查学生对于文学、文体常识的识记能力。文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。文体常识要注意各种文体的特点。

6.

答案:

(1)过了中午还没到,陈太丘不再等候就离开了。

(2)你的父亲在吗?

(3)和别人相约出行,却丢下别人自己走了。

(4)到了中午您没到,这是不讲信用(的表现);对孩子骂他父亲,这是没礼貌(的表现)。

解答:

(1)句中重点词语有至,到。舍,放弃。乃,才。句意为:过了中午还没到,陈太丘不再等候就离开了。离开后朋友才到。

(2)句中重点词有

尊君,对别人父亲的一种尊称。不,通“否”;句意为:你父亲在吗?

(3)中重点词语有

期:约定;委:丢下;去:离开。句子翻译为:和人家约好一起出行,却抛弃人家而离去。

(4)中重点词语有

至:到;句意为:你正午不到,就是不讲信用;你对人家的儿子骂他的父亲,就是失礼。

解析:本题考查重点句子的翻译,翻译时,要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要通畅。注意重点字词以及常见句式的翻译,以直译为主,意译为辅。

7.(1)答案:①约定②离开③丢下、舍弃④拉

解析:本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

①句意为:和朋友相约同行。期,约定。

②句意为:太丘离开后友人才到。去,离开。

③句意为:却丢下我独自离开了。委,丢下,舍弃。

④句意为:下车来拉他。引,拉。

(2)答案:①太丘

友

②家君

家君

③君

君

解析:本题考查对文言省略的理解掌握。作答时,需根据整句话的意思确定省略的成分。

本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

①句意为:陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。故省略成分为太丘和友。

②句意为:我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。故省略成分为家君和家君。

③句意为:您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌,可知省略成分为君与君。

(3)答案:陈太丘与朋友约好正午碰头,正午已过,不见那朋友来。

解析:本题考查翻译语句。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

重点词语:期,约定。至,到。句意:陈太丘与朋友约好正午碰头,正午已过,不见那朋友来。

(4)答案:聪明机智的孩子。客人无礼在先是事实,元方年仅七岁,懂得指出客人的不对,维护父亲的尊严,已属不易,不应对其要求过高。

解析:本题考查的是对文本内容理解与分析能力。解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,根据题目的要求和提示的信息梳理内容,找出相关的语句,概括即可。

①阅读短文,了解内容可知:陈元方是一个一个诚实守信,待人有礼貌,能言善辩的小孩。

②解答时可以结合文章内容以及自己的经历看法,谈谈理解,言之有理即可。不失礼。元方以客“无礼”、“无信”为核心进行责备,可见他懂礼识义。对粗俗的客人“入门不顾”又体现了他正直不阿的性格。

【参考译文】

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在中午,过了中午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。元方当时年龄七岁,在门外玩耍。陈太丘的朋友问元方:“你的父亲在吗?”元方回答道:“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。”友人便生气地说道:“真不是人啊!和别人相约同行,却丢下别人先离开了。”元方说:“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

8.(1)答案:①称赞,赞许 ②效法

解析:(1)本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。

①句意为:你贤良的父亲任太丘长,远近的人都称赞他。称:称赞,赞许。

②句意为:不知是令尊学我,还是我学令尊。法:效法。

(2)答案:第一次问陈元方父亲在太丘为官时是如何赢得称赞的,第二次是问自己和陈元方父亲究竟谁效法谁。

解析:此题考查学生对文章主要理解分析能力,学生在解题时,应该先熟悉文章大概意思,然后再进一步了解文章作者的基本态度,想表达的主要思想。

(3)答案:陈元方借周公和孔子没有相互效法的例子,暗示袁公和自己父亲并不存在谁效法谁的问题,既表达了对袁公的尊重,又维护了父亲的尊严,顾全了双方的面子。

解析:本题考查理解文中重要句子含义的能力。“周公不师孔子,孔子亦不师周公”的意思是“周公不效法孔子,孔子也不效法周公”,这里元方借周公和孔子没有相互效法的例子,暗示袁公和自己父亲并不存在谁效法谁的问题,既尊重了袁公,又维护了父亲的尊严,顾全了双方的面子。

【参考译文】

陈元方(即陈纪)十一岁时,去拜会袁公(绍).袁公问:“你贤良的父亲任太丘长,远近的人都称赞他,他到底做了些什么?”元方说:“家父在太丘对强者用德行去安抚;对弱者用仁慈去体恤,让人们做心安理得的事,久而久之,大家就对他老人家越来越敬重。”袁公说:“我从前曾当过邺县县令,正是这样做的。不知是令尊学我,还是我学令尊?”元方说:“周公、孔子生在不同时代,虽然相隔遥远,但他们的所作所为却是那么一致。周公不效法孔子,孔子也不效法周公。”

2

/

3

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首