河南省桐柏实高2022届高三上学期第一次考试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省桐柏实高2022届高三上学期第一次考试历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-06 18:01:03 | ||

图片预览

文档简介

桐柏实高2022届高三上学期第一次考试

历史试题

注意事项:

本次网考历史科目时间为90分钟,试卷共8页。

题目设置为两部分,其中选择题30个,单选,每个2.5分,满分75分;材料题2个,满分25分,总分100分。

第I卷(选择题,共

75

分)

1.公元前406年,雅典在阿吉纽西海战中大获全胜,将军们因为暴风雨天气而没有打捞战死士兵的尸体。卡利谢努斯在公民大会上煽动民众,违反法律程序一次性判处八位将军死刑。

不久后,雅典民众追悔莫及,拘禁了卡利谢努斯。这一事件反映出当时雅典城邦

A.民主运行机制弊端日益明显

B.城邦政策取决于政治演说

C.民主政治制度遭受严重破坏

D.将军的军事权力受到削弱

2.有学者指出:在14~15世纪的欧洲地方文学中,以传奇故事为代表的古老题材继续受到欢迎,不过,那种文雅的传统逐渐被淡化,作家们更多奉行一种颇为坚毅且富有主见的现实主义,他们对社会中等阶级的关注丝毫不逊于对王公贵胄的注意。由此可知,这时的欧洲

A.古典文化获得时代新生

B.文学作品去除封建神学色彩

C.人文主义观念渐趋普及

D.民主革命思潮成为文学主流

3.有学者指出:“德国本来就是由若千个君主制邦国拼凑而成的分裂国家……它只能是个君主们的联盟。但是,既然统一……因而设计了全国普选的帝国议会,作为统一的象征。同时,更利用了普鲁士在全德意志中的霸主地位。”该学者旨在说明,统一初期的德国

A.政治统一缺乏社会基础

B.帝国政府难以驾驭各邦

C.帝国体制符合当时国情

D.民主宪政顺应时代潮流

4.在农业集体化过程中,苏联政府一方面向集体农庄提供贷款,加快农业的技术改造,另一方面建立2500多个机器拖拉机站,为集体农庄提供机械服务,并监督农庄执行生产计划。苏联此举的主要目的是

A.改善农业生产落后面貌

B.适应工业化建设需要

C.加快农业社会主义改造

D.实现工农业协调发展

5.1953年就任美国总统后,艾森豪威尔在其八年的任期内曾试图平衡预算,将战时急剧增加的国家财产和国有企业廉价出售给私人垄断组织,呼吁各州和地方更多地承担原来由联邦政府所承担的职责。然而到1960年,美国联邦政府的规模和结构基本上与1952年没有什么区别。这反映出此时美国

A.国家干预导致经济“滯胀”

B.国有化是改革必由之路

C.国家垄断资本主义的盛行

D.总统行政权力明显缩减

6.20世纪80年代,西欧坚持认为,同苏联相处,不能长期依靠军事力量进行对抗,而要发挥西欧技术、资金的优势,通过政治、经济、文化和人员交流来维持和平局面。因此,西欧对苏实施“防务加缓和”的战略。西欧对苏联战略的调整反映出当时

A.欧洲走上一体化发展道路

B.西方国家放弃冷战政策

C.和平与发展成为时代主题

D.世界政治格局发生变化

7.(2020·华中师大附中质检)梭伦将雅典城邦的公民大会议事程序由流行的呼声表决法(以呼声高低来判断某一决议或人选是否被通过)改为举手或投票表决法。这一变化( )

A.削弱了雅典贵族的特权

B.否定了平民的政治权利

C.提高了公民大会的地位

D.保障了雅典的政治稳定

8.(2020·十堰调研)古希腊建筑虽然以神庙为主,但神庙外部所排列的柱子变化多端、形式多样、从不拘泥,甚至把人像变体为柱子的形式,如伊瑞克提翁神庙南端的大理石柱就是以少女像雕刻而成的。这反映了在古希腊( )

A.神庙建筑违背世俗需要

B.城邦政治影响建筑设计

C.原始神灵逐渐淡出历史

D.建筑艺术蕴含人文精神

9.1800年左右蔗糖在欧洲的普及,使得普通人可以把蔗糖放入红茶(曾经也被认为是上层社会的饮品)中随意饮用,意味着“吃什么”已经不再是一种权力或特权的象征。这一变化主要得益于( )

A.美洲地区的发展

B.中国商品的大量输入

C.商业革命的发展

D.民众生活的不断提升

10.(2020·益阳期末)薄伽丘认为:“诗歌可以使懒人勤劳,使懦夫奋发,使暴徒自制,使囚犯驯服,对善良的人予以应得的歌颂。”由此可知,薄伽丘( )

A.认可文学的大众化趋向

B.强调文学的政治特征

C.认为文学具有教化作用

D.力主文学要脱离政治

11.(2020·河南中原名校质检)有老师上课很形象地指出,英国《权利法案》是“穿旧鞋走新路”,而德意志1871年宪法则是“穿新鞋走老路”;有爱动脑筋的同学提出这两国都走的是“新路”。老师赞许地说“有道理”。这个同学所说的“新路”指的是( )

A.君主立宪之路

B.议会至上之路

C.民权至上之路

D.近代化之路

12.1688年之前,英国90%以上的商品出口到了欧洲大陆。大约100年后,英国对欧洲出口虽有所增加,但这一比重却下降到3%左右,而对美洲的出口所占比重则增长到58%左右。这一状况( )

A.得益于英国工业革命的完成

B.反映了英国国际地位的下降

C.推动了英国工业革命的开展

D.说明了世界市场的最终形成

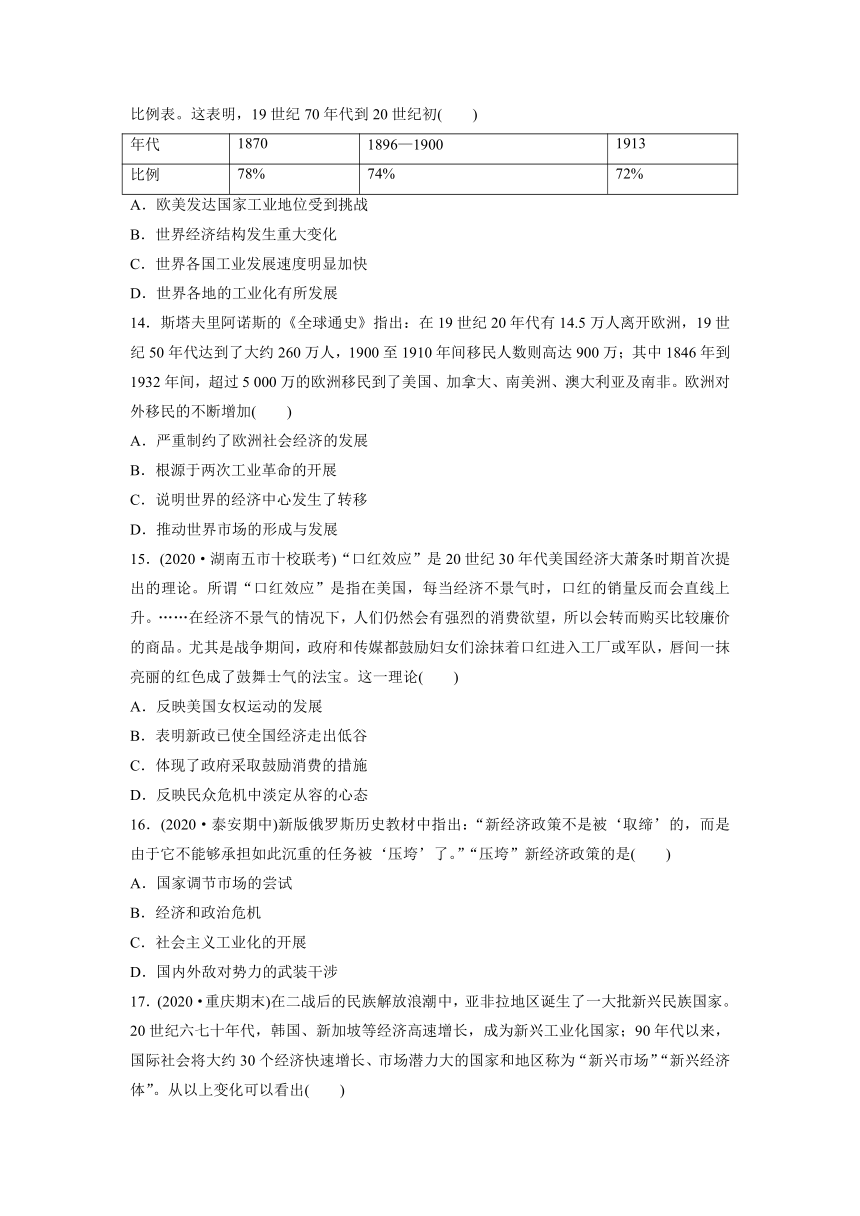

13.(2020·洛阳联考)下表为不同年份英、美、法、德工业生产总和在世界工业生产中所占比例表。这表明,19世纪70年代到20世纪初( )

年代

1870

1896—1900

1913

比例

78%

74%

72%

A.欧美发达国家工业地位受到挑战

B.世界经济结构发生重大变化

C.世界各国工业发展速度明显加快

D.世界各地的工业化有所发展

14.斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》指出:在19世纪20年代有14.5万人离开欧洲,19世纪50年代达到了大约260万人,1900至1910年间移民人数则高达900万;其中1846年到1932年间,超过5

000万的欧洲移民到了美国、加拿大、南美洲、澳大利亚及南非。欧洲对外移民的不断增加( )

A.严重制约了欧洲社会经济的发展

B.根源于两次工业革命的开展

C.说明世界的经济中心发生了转移

D.推动世界市场的形成与发展

15.(2020·湖南五市十校联考)“口红效应”是20世纪30年代美国经济大萧条时期首次提出的理论。所谓“口红效应”是指在美国,每当经济不景气时,口红的销量反而会直线上升。……在经济不景气的情况下,人们仍然会有强烈的消费欲望,所以会转而购买比较廉价的商品。尤其是战争期间,政府和传媒都鼓励妇女们涂抹着口红进入工厂或军队,唇间一抹亮丽的红色成了鼓舞士气的法宝。这一理论( )

A.反映美国女权运动的发展

B.表明新政已使全国经济走出低谷

C.体现了政府采取鼓励消费的措施

D.反映民众危机中淡定从容的心态

16.(2020·泰安期中)新版俄罗斯历史教材中指出:“新经济政策不是被‘取缔’的,而是由于它不能够承担如此沉重的任务被‘压垮’了。”“压垮”新经济政策的是( )

A.国家调节市场的尝试

B.经济和政治危机

C.社会主义工业化的开展

D.国内外敌对势力的武装干涉

17.(2020·重庆期末)在二战后的民族解放浪潮中,亚非拉地区诞生了一大批新兴民族国家。20世纪六七十年代,韩国、新加坡等经济高速增长,成为新兴工业化国家;90年代以来,国际社会将大约30个经济快速增长、市场潜力大的国家和地区称为“新兴市场”“新兴经济体”。从以上变化可以看出( )

A.新兴力量重塑着战后世界秩序

B.区域经济集团的影响扩大

C.发展问题是战后世界的首要问题

D.经济全球化加大了南北差距

18.“热情奔放、极具冲突感,场面混乱但乱中有序。视觉上会给人造成强烈不安的感觉。表现了追求个性解放,反对权威、传统和古典模式,强调个人情感的真实表达。”下列绘画作品体现上述绘画风格的是( )

A.《镜中的少女》

B.《拾穗者》

C.《自由引导人民》

D.《日出·印象》

19.罗斯福新政时期,美国政府提出了新的四大自由。保留了信仰自由和言论自由,又加上了两个新的自由——“免于匮乏的自由”和“免于恐惧的自由”。两大新自由的提出

A.彰显了政府新的职能

B.促进了国民经济恢复

C.遏制了经济危机蔓延

D.突出了个人全面发展

20.国内战争时期,苏俄实行余粮收集制;1921年,苏俄实行固定的粮食税,规定纳税后剩下的粮食归农民所有;1927年,苏联开展农业集体化运动,建立集体农庄。这表明苏俄(联)

A.农民生产的积极性始终不高

B.充分认识到农业生产的重要性

C.依据国家战略调整农业政策

D.制定经济政策存在随意性倾向

21.布雷顿森林体系实行“美元-黄金本位制”,确定了美元在二战后到20世纪60年代的世界中心货币地位。……后来导致该体系崩溃的是美国的经济发展受阻,西欧和日本的实力逼近美国。最后美元两度贬值,被马克和日元所取代,固定汇率制被浮动汇率制所取代,布雷顿森林体系最终解体。材料表明

A.德日两国取代美国的经济霸主地位

B.固定汇率制使布雷顿森林体系解体

C.浮动汇率制使汇率稳定,风险降低

D.美国金融、经济实力绝对优势丧失

22.孔子提出的“君君、臣臣、父父、子子”,强调秩序,并未神化君权。董仲舒提出“道之大原出于天”“唯天子受命于天,天下受命于天子”。这一变化

A.反映了儒学前后产生了矛盾

B.适应了当时政治的需要

C.糅合了诸子百家的思想主张

D.受社会经济发展的影响

23.清政府对商业戏园的管制极为严格,北京内城严禁出现商业戏园,八旗和高级官员禁止入园看戏。但朝廷禁令却无法阻挡戏曲演出的巨大魅力,戏园不断潜入以满人为主的内城,更有八旗达官显贵入外城看戏。这种变化反映了

A.大众娱乐化解民族矛盾

B.早期启蒙思想推动文化繁荣

C.市民文化冲击社会秩序

D.文化专制政策淡出历史舞台

24.在欧洲近代早期,一些国家的君主专制统治被称为“国王的神圣权利”。17、18世纪,启蒙思想的倡导者开始质疑这些观念,认为国王应该对其统治的人民负责。启蒙思想家提出这一主张的理论依据是

A.依法治国原则

B.社会契约学说

C.三权分立理论

D.反抗暴政观念

25.晚清时期,美国联邦政府办公大楼“White

House”、国务书记“The

Secretary

of

State”分别被官方汉译为“白宫”“国务卿”,并一直沿用下来。这一现象主要反映了

A.晚清时期中国不断融入世界

B.君臣观念下的文化融合

C.西方民主启蒙思想广泛传播

D.各国交流中的文化冲突

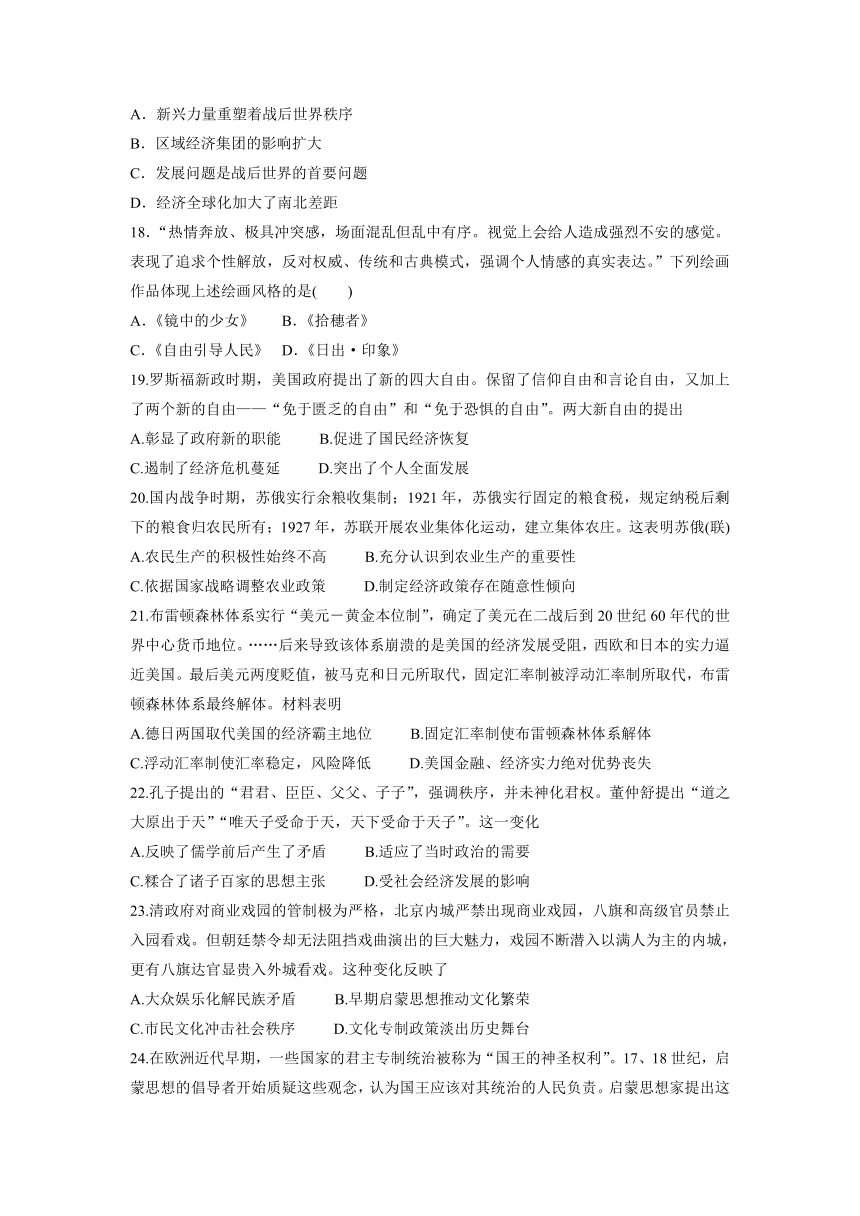

26.下图是1985年美国《时代》周刊的封面,对其呈现信息的合理解读是

A.它忽视了马克思主义的中国化

B.它否定了中国改革开放的创新价值

C.它展现了中国加入世贸组织的成果

D.它肯定了中国市场经济体制的影响

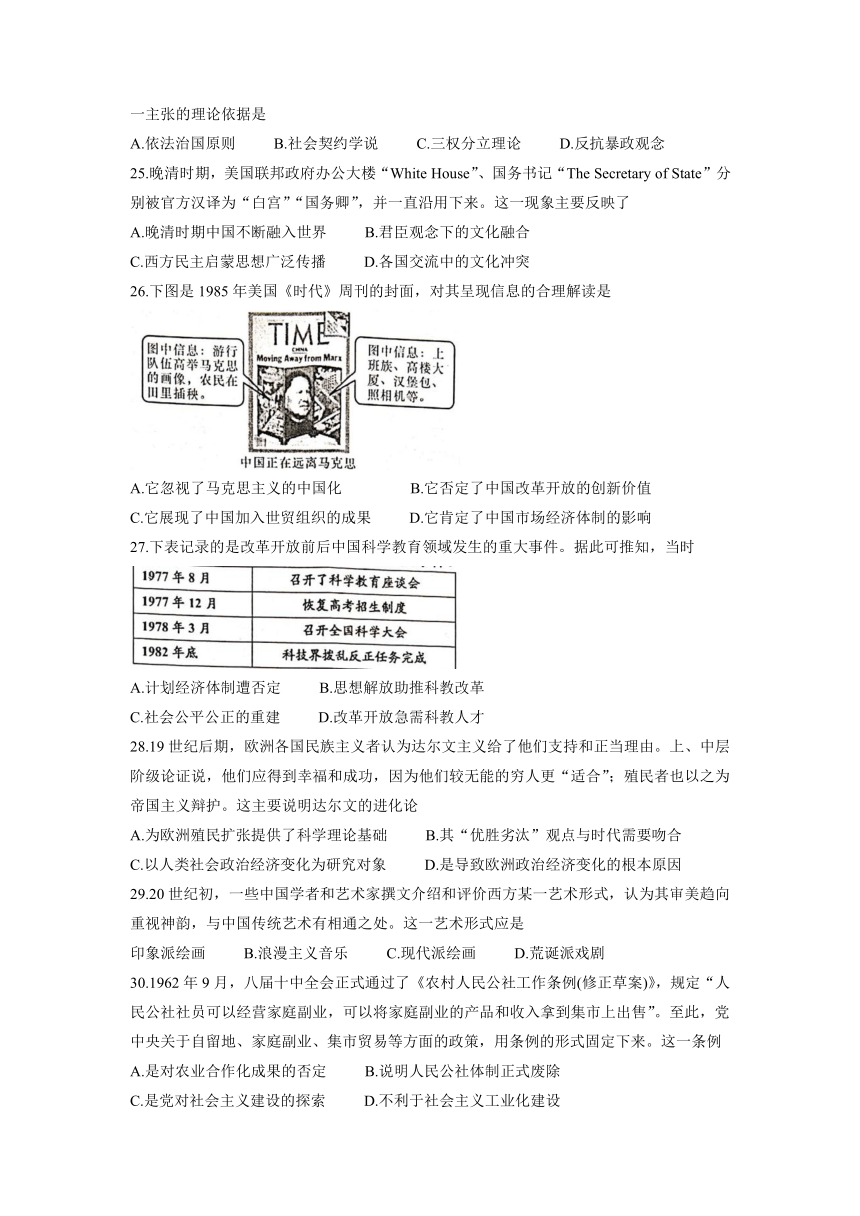

27.下表记录的是改革开放前后中国科学教育领域发生的重大事件。据此可推知,当时

A.计划经济体制遭否定

B.思想解放助推科教改革

C.社会公平公正的重建

D.改革开放急需科教人才

28.19世纪后期,欧洲各国民族主义者认为达尔文主义给了他们支持和正当理由。上、中层阶级论证说,他们应得到幸福和成功,因为他们较无能的穷人更“适合”;殖民者也以之为帝国主义辩护。这主要说明达尔文的进化论

A.为欧洲殖民扩张提供了科学理论基础

B.其“优胜劣汰”观点与时代需要吻合

C.以人类社会政治经济变化为研究对象

D.是导致欧洲政治经济变化的根本原因

29.20世纪初,一些中国学者和艺术家撰文介绍和评价西方某一艺术形式,认为其审美趋向重视神韵,与中国传统艺术有相通之处。这一艺术形式应是

印象派绘画

B.浪漫主义音乐

C.现代派绘画

D.荒诞派戏剧

30.1962年9月,八届十中全会正式通过了《农村人民公社工作条例(修正草案)》,规定“人民公社社员可以经营家庭副业,可以将家庭副业的产品和收入拿到集市上出售”。至此,党中央关于自留地、家庭副业、集市贸易等方面的政策,用条例的形式固定下来。这一条例

A.是对农业合作化成果的否定

B.说明人民公社体制正式废除

C.是党对社会主义建设的探索

D.不利于社会主义工业化建设

第II卷(非选择题,共

25

分)

31.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 英国在工业革命之前,长期实施保护主义。据统计,1796—1845年间,英国大多数年份关税率是30%—35%,其中1820—1835年间曾出现增高,最高的年份达65%。正是经济保护而不是自由贸易,培育了英国工业,使英国日趋强大。随着工业革命的高歌猛进,19世纪四五十年代,英国工业资产阶级要求废除代表土地贵族利益的保护关税政策,实行代表本阶级利益的自由贸易政策。1846年以废除《谷物法》为标志,英国方才积极倡导并正式走上自由贸易之路。

——摘编自江涌《自由主义与保护主义》

材料二 关于协定关税,虽然《南京条约》已开其端,但用的还只是“秉公议定则例”这样一个比较含糊的说法。1843年,中英在香港签订了第一个协定税则《五口通商章程及海关税则》。这个税则上载列的进口货税目共48种,出口货税目共61种。从总体上看,进出口税率多在5%左右。英国对华输出的主要工业品棉织品的进口税率定为“每百两抽银伍两,这是当时世界上最低的进口税率,比中国自主的粤海关实征税降低了58%—79%。为英国棉织品占领中国市场提供了极便利的条件。

——摘编自萧致治《鸦片战争史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳英国走上自由贸易之路的原因。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明中英两国降低关税的不同之处及其产生的影响。(6分)

32.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一 1929年至1933年,经济危机几乎“把资本主义带到一个万劫不复的危险境地”。然而,出乎意料的是,社会崩溃却并未发生。有学者认为“主因在各国鉴于惨痛教训,大萧条之后纷纷设立了社会福利制度”。此外,在第二次世界大战中,战事的发展促使西方国家需要进一步激励士气和增强社会团结,这也推动了西方社会福利制度的确立。1941年,经济学家贝弗里奇受英国政府委托,负责对现行的国家社会保障方案及相关服务进行调查,并就战后重建社会保障计划进行构思设计。1948年,英国首相艾德礼宣布英国第一个建成了福利国家,贝弗里奇也因此获得了“福利国家之父”的称号。

——摘编自杨敏、郑杭生《西方社会

福利制度的演变与启示》

材料二 二战之后福利制度在西方国家普遍建立,在满足国民基本生活需要,降低贫困人口的比重,缓和社会阶级矛盾,促进社会稳定和发展等方面无疑发挥着重大积极作用,但这并非表明,现行西方国家社会福利制度十全十美。据英国的有关方面统计英国的社会福利开支在20世纪60年代为81亿英镑左右,占国民生产总值的6.5%,到1980年上升为221.5亿英镑,占国民生产总值的11.1%,年均增长5.2%,而同期国民生产总值的年均增长率只有2.3%。虽说西方国家公共开支比重大,但社会福利没有发挥应有的作用,如英国是福利国家的典范,但目前英国生活在官方公布的贫困线以下和略高于贫困线的“贫困人口”估计接近1700万,约占总人口的30%,在欧盟组织的其他国家,贫困问题也是一个严重的社会问题。高福利损害了人们的就业动力,在西方国家一些失业者不再积极寻求就业岗位,而是等待着国家的救济,八九十年代欧洲的经济萧条过程中,这些因素很快变为导致高失业率的重要因素。

——摘编自周良才《对西方国家社会福利制度的几点认识》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西方国家福利制度建立的原因。(3分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括西方国家社会福利制度存在的问题。(6分)

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对“福利国家”制度的认识。(4分)

参考答案

7A [“公民大会议事程序由流行的呼声表决法(以呼声高低来判断某一决议或人选是否被通过)改为举手或投票表决法”表明使更多的人参与表决,对贵族权力有冲击,故选A项;“改为举手或投票表决法”有利于保障平民的投票权,排除B项;“公民大会议事程序”的变化不会改变公民大会的地位,排除C项;“议事程序”的变化与政治稳定没有直接关系,排除D项。

]

8D [古希腊人文精神强调人的价值、决定作用,神庙外部有的柱子由人像变体而来,体现建筑艺术蕴含人文精神,故选D项;神庙建筑的柱体由人像变体而来,说明建筑在一定程度上适应了世俗的需要,而不是违背,排除A项;材料强调人文精神影响建筑设计,而不是城邦政治,排除B项;神庙建筑体现了人文主义,但并不表明古希腊原始神灵逐渐淡出了历史,排除C项。]

9C [“1800年左右蔗糖在欧洲的普及,使得普通人可以把蔗糖放入红茶(曾经也被认为是上层社会的饮品)中随意饮用,意味着‘吃什么’已经不再是一种权力或特权的象征”是因为新航路开辟后,美洲的商品在欧洲变得很平常,属于商业革命的范畴,故选C项;“1800年左右蔗糖在欧洲的普及”不能体现美洲地区的发展,排除A项;蔗糖不是亚洲的产物,是美洲的产物,排除B项;“意味着‘吃什么’已经不再是一种权力或特权的象征”强调商品种类多,无法体现生活水平的高低,排除D项。]

10C [作为文艺复兴代表的薄伽丘强调诗歌可以使人“勤劳、奋发、自制、驯服、扬善”等说明其认为文学具有教化作用,故选C项;薄伽丘并没有认为文学应该大众化,相反的是文艺复兴主要局限在上层社会和知识分子阶层,排除A项;薄伽丘强调的是文学的教化作用而不是政治特征,排除B项;材料中薄伽丘并没有谈到文学跟政治的关系,排除D项。]

11D [根据材料“这两国都走的是‘新路’”可知,两国都建立了资产阶级代议制政体,从而进行近代化道路,故选D项;根据所学知识可知,德意志为二元制君主立宪制,排除A项;德意志宪政下,皇帝是权力的中心,排除B项;根据所学知识可知,英国民众像工人、妇女并没有广泛的民主权利,排除C项。]

12C [由材料可知,18世纪后期英国对北美输出商品增加,给英国带来丰厚利润,为英国工业革命开展提供了资金保证,故选C项;英国工业革命完成是在19世纪中期,材料所述时间是在18世纪后期,故排除A项;材料说明英国对欧输出减少,对北美输出增加,不能看出英国国际地位下降,故排除B项;世界市场最终形成是在20世纪初,故排除D项。]

13D [材料显示出欧美发达国家工业生产总和在世界工业生产中所占比重下降,从侧面说明其他地区的工业生产有所发展,故选D项;欧美发达国家工业生产总和在世界工业生产中所占比重虽然下降,但仍占优势,“地位受到挑战”说法不对,排除A项;世界经济结构的变化材料并未体现,排除B项;材料得不出世界各国工业发展速度明显加快的结论,排除C项。]

14B [从19世纪20年代到1932年欧洲对外移民不断增加,主要是迁往海外殖民地,给迁入地区提供劳动力和先进的技术,根源于两次工业革命的开展,欧洲生产力水平提高,劳动力资源过剩,导致海外移民增多,故选B项;从19世纪20年代到1932年欧洲对外移民不断增加,促进了欧洲社会经济的发展,排除A项;从19世纪20年代到1932年世界的经济中心在欧洲,没有发生转移,排除C项;推动世界市场的形成与发展的是两次工业革命,排除D项。]

15C [根据材料“尤其是战争期间,政府和传媒都鼓励妇女们涂抹着口红……”可知,政府鼓励使用口红,而口红是经济不景气时可以满足人们消费欲望的商品,因此体现了政府采取鼓励消费的措施,故选C项;“口红效应”并不能体现女性权利的变化,与女权运动无关,排除A项;“口红效应”并不是新政的内容,也不是因新政而起,因此无法表明新政已使全国经济走出低谷,排除B项;根据所学知识可知,1929—1933

年资本主义世界经济危机对民众造成深刻影响,民众心态并非淡定从容,排除D项。]

16C [根据所学知识可知,从1928年起,苏联开始实施第一个五年计划,大规模的工业化运动开展,在新经济政策之下的粮食供应无法满足国家工业化的需要,也就出现了题干中“它不能够承担如此沉重的任务被‘压垮’了”的现象,故选C项;根据所学知识可知,斯大林实行的是高度集中的计划经济模式,而不是国家调节市场的模式,排除A项;从新经济政策开始实施到1925年,苏联国内的政治、经济危机已基本解除,排除B项;根据所学知识可知,十月革命之后,国内外敌对势力的武装干涉开始,这与题干中的时间不符,排除D项。]

17A [根据材料“新兴民族国家”到“新兴经济体”的变化可知,新兴力量重塑着战后世界秩序,故选A项;材料中并未提及区域经济集团,排除B项;发展问题主要是指“南北问题”,也就是发展中国家与发达国家之间的关系问题,与材料主体“新兴民族国家”“新兴经济体”不符,排除C项;南北差距主要是发展中国家与发达国家之间的差距,与材料主体“新兴民族国家”“新兴经济体”不符,排除D项。]

18C [根据题干“反对权威、传统和古典模式”等信息可知,这与浪漫主义的绘画的特点相一致,德拉克洛瓦的《自由引导人民》属于浪漫主义作品,故选C项;毕加索的《镜中的少女》属于现代主义,排除A项;米勒的《拾穗者》属于现实主义,排除B项;莫奈的《日出·印象》属于印象画派,排除D项。]

19A

20C

21-25

DBCBB

26-30

ACBAC

材料题(12+13=25分)

31答案:(1)原因:英国完成工业革命,成为工业强国;工业资产阶级的实力增强;土地贵族日趋衰落;高关税推高了进口原料的价格,不利于资本主义工业的发展;1832年议会改革后,工业资产阶级获得了更多的议席。(每点2分,任答三点6分)

不同之处:英国主动降低关税;中国被动降低关税。(2分)

影响:英国:为英国资本主义发展扫除了障碍;加速了英国资本主义经济的发展;促进了世界市场形成。中国:瓦解了自然经济;沦为资本主义市场的附庸;阻碍了民族工业发展。(4分)

32.【答案】

(1)原因:经济危机的教训;战争的推动;政府的努力;学者的贡献;资本主义经济的发展;民主政治的逐步完善;传统人文思想的影响。(任答3点即可)(3分)

(2)存在的问题:公共开支比重大,政府财政负担加重;福利收益水平偏低;社会福利发挥作用有限(没有有效解决社会贫困问题);福利依赖严重。(任答3点即可)(6分)

(3)认识:积极方面:适度的福利政策有助于社会和谐,调动全社会的生产积极性;有助于缩小贫富差距,缓和社会矛盾。消极方面:增加政府和企业负担;滋生人的惰性。(言之有理即可)(4分)

历史试题

注意事项:

本次网考历史科目时间为90分钟,试卷共8页。

题目设置为两部分,其中选择题30个,单选,每个2.5分,满分75分;材料题2个,满分25分,总分100分。

第I卷(选择题,共

75

分)

1.公元前406年,雅典在阿吉纽西海战中大获全胜,将军们因为暴风雨天气而没有打捞战死士兵的尸体。卡利谢努斯在公民大会上煽动民众,违反法律程序一次性判处八位将军死刑。

不久后,雅典民众追悔莫及,拘禁了卡利谢努斯。这一事件反映出当时雅典城邦

A.民主运行机制弊端日益明显

B.城邦政策取决于政治演说

C.民主政治制度遭受严重破坏

D.将军的军事权力受到削弱

2.有学者指出:在14~15世纪的欧洲地方文学中,以传奇故事为代表的古老题材继续受到欢迎,不过,那种文雅的传统逐渐被淡化,作家们更多奉行一种颇为坚毅且富有主见的现实主义,他们对社会中等阶级的关注丝毫不逊于对王公贵胄的注意。由此可知,这时的欧洲

A.古典文化获得时代新生

B.文学作品去除封建神学色彩

C.人文主义观念渐趋普及

D.民主革命思潮成为文学主流

3.有学者指出:“德国本来就是由若千个君主制邦国拼凑而成的分裂国家……它只能是个君主们的联盟。但是,既然统一……因而设计了全国普选的帝国议会,作为统一的象征。同时,更利用了普鲁士在全德意志中的霸主地位。”该学者旨在说明,统一初期的德国

A.政治统一缺乏社会基础

B.帝国政府难以驾驭各邦

C.帝国体制符合当时国情

D.民主宪政顺应时代潮流

4.在农业集体化过程中,苏联政府一方面向集体农庄提供贷款,加快农业的技术改造,另一方面建立2500多个机器拖拉机站,为集体农庄提供机械服务,并监督农庄执行生产计划。苏联此举的主要目的是

A.改善农业生产落后面貌

B.适应工业化建设需要

C.加快农业社会主义改造

D.实现工农业协调发展

5.1953年就任美国总统后,艾森豪威尔在其八年的任期内曾试图平衡预算,将战时急剧增加的国家财产和国有企业廉价出售给私人垄断组织,呼吁各州和地方更多地承担原来由联邦政府所承担的职责。然而到1960年,美国联邦政府的规模和结构基本上与1952年没有什么区别。这反映出此时美国

A.国家干预导致经济“滯胀”

B.国有化是改革必由之路

C.国家垄断资本主义的盛行

D.总统行政权力明显缩减

6.20世纪80年代,西欧坚持认为,同苏联相处,不能长期依靠军事力量进行对抗,而要发挥西欧技术、资金的优势,通过政治、经济、文化和人员交流来维持和平局面。因此,西欧对苏实施“防务加缓和”的战略。西欧对苏联战略的调整反映出当时

A.欧洲走上一体化发展道路

B.西方国家放弃冷战政策

C.和平与发展成为时代主题

D.世界政治格局发生变化

7.(2020·华中师大附中质检)梭伦将雅典城邦的公民大会议事程序由流行的呼声表决法(以呼声高低来判断某一决议或人选是否被通过)改为举手或投票表决法。这一变化( )

A.削弱了雅典贵族的特权

B.否定了平民的政治权利

C.提高了公民大会的地位

D.保障了雅典的政治稳定

8.(2020·十堰调研)古希腊建筑虽然以神庙为主,但神庙外部所排列的柱子变化多端、形式多样、从不拘泥,甚至把人像变体为柱子的形式,如伊瑞克提翁神庙南端的大理石柱就是以少女像雕刻而成的。这反映了在古希腊( )

A.神庙建筑违背世俗需要

B.城邦政治影响建筑设计

C.原始神灵逐渐淡出历史

D.建筑艺术蕴含人文精神

9.1800年左右蔗糖在欧洲的普及,使得普通人可以把蔗糖放入红茶(曾经也被认为是上层社会的饮品)中随意饮用,意味着“吃什么”已经不再是一种权力或特权的象征。这一变化主要得益于( )

A.美洲地区的发展

B.中国商品的大量输入

C.商业革命的发展

D.民众生活的不断提升

10.(2020·益阳期末)薄伽丘认为:“诗歌可以使懒人勤劳,使懦夫奋发,使暴徒自制,使囚犯驯服,对善良的人予以应得的歌颂。”由此可知,薄伽丘( )

A.认可文学的大众化趋向

B.强调文学的政治特征

C.认为文学具有教化作用

D.力主文学要脱离政治

11.(2020·河南中原名校质检)有老师上课很形象地指出,英国《权利法案》是“穿旧鞋走新路”,而德意志1871年宪法则是“穿新鞋走老路”;有爱动脑筋的同学提出这两国都走的是“新路”。老师赞许地说“有道理”。这个同学所说的“新路”指的是( )

A.君主立宪之路

B.议会至上之路

C.民权至上之路

D.近代化之路

12.1688年之前,英国90%以上的商品出口到了欧洲大陆。大约100年后,英国对欧洲出口虽有所增加,但这一比重却下降到3%左右,而对美洲的出口所占比重则增长到58%左右。这一状况( )

A.得益于英国工业革命的完成

B.反映了英国国际地位的下降

C.推动了英国工业革命的开展

D.说明了世界市场的最终形成

13.(2020·洛阳联考)下表为不同年份英、美、法、德工业生产总和在世界工业生产中所占比例表。这表明,19世纪70年代到20世纪初( )

年代

1870

1896—1900

1913

比例

78%

74%

72%

A.欧美发达国家工业地位受到挑战

B.世界经济结构发生重大变化

C.世界各国工业发展速度明显加快

D.世界各地的工业化有所发展

14.斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》指出:在19世纪20年代有14.5万人离开欧洲,19世纪50年代达到了大约260万人,1900至1910年间移民人数则高达900万;其中1846年到1932年间,超过5

000万的欧洲移民到了美国、加拿大、南美洲、澳大利亚及南非。欧洲对外移民的不断增加( )

A.严重制约了欧洲社会经济的发展

B.根源于两次工业革命的开展

C.说明世界的经济中心发生了转移

D.推动世界市场的形成与发展

15.(2020·湖南五市十校联考)“口红效应”是20世纪30年代美国经济大萧条时期首次提出的理论。所谓“口红效应”是指在美国,每当经济不景气时,口红的销量反而会直线上升。……在经济不景气的情况下,人们仍然会有强烈的消费欲望,所以会转而购买比较廉价的商品。尤其是战争期间,政府和传媒都鼓励妇女们涂抹着口红进入工厂或军队,唇间一抹亮丽的红色成了鼓舞士气的法宝。这一理论( )

A.反映美国女权运动的发展

B.表明新政已使全国经济走出低谷

C.体现了政府采取鼓励消费的措施

D.反映民众危机中淡定从容的心态

16.(2020·泰安期中)新版俄罗斯历史教材中指出:“新经济政策不是被‘取缔’的,而是由于它不能够承担如此沉重的任务被‘压垮’了。”“压垮”新经济政策的是( )

A.国家调节市场的尝试

B.经济和政治危机

C.社会主义工业化的开展

D.国内外敌对势力的武装干涉

17.(2020·重庆期末)在二战后的民族解放浪潮中,亚非拉地区诞生了一大批新兴民族国家。20世纪六七十年代,韩国、新加坡等经济高速增长,成为新兴工业化国家;90年代以来,国际社会将大约30个经济快速增长、市场潜力大的国家和地区称为“新兴市场”“新兴经济体”。从以上变化可以看出( )

A.新兴力量重塑着战后世界秩序

B.区域经济集团的影响扩大

C.发展问题是战后世界的首要问题

D.经济全球化加大了南北差距

18.“热情奔放、极具冲突感,场面混乱但乱中有序。视觉上会给人造成强烈不安的感觉。表现了追求个性解放,反对权威、传统和古典模式,强调个人情感的真实表达。”下列绘画作品体现上述绘画风格的是( )

A.《镜中的少女》

B.《拾穗者》

C.《自由引导人民》

D.《日出·印象》

19.罗斯福新政时期,美国政府提出了新的四大自由。保留了信仰自由和言论自由,又加上了两个新的自由——“免于匮乏的自由”和“免于恐惧的自由”。两大新自由的提出

A.彰显了政府新的职能

B.促进了国民经济恢复

C.遏制了经济危机蔓延

D.突出了个人全面发展

20.国内战争时期,苏俄实行余粮收集制;1921年,苏俄实行固定的粮食税,规定纳税后剩下的粮食归农民所有;1927年,苏联开展农业集体化运动,建立集体农庄。这表明苏俄(联)

A.农民生产的积极性始终不高

B.充分认识到农业生产的重要性

C.依据国家战略调整农业政策

D.制定经济政策存在随意性倾向

21.布雷顿森林体系实行“美元-黄金本位制”,确定了美元在二战后到20世纪60年代的世界中心货币地位。……后来导致该体系崩溃的是美国的经济发展受阻,西欧和日本的实力逼近美国。最后美元两度贬值,被马克和日元所取代,固定汇率制被浮动汇率制所取代,布雷顿森林体系最终解体。材料表明

A.德日两国取代美国的经济霸主地位

B.固定汇率制使布雷顿森林体系解体

C.浮动汇率制使汇率稳定,风险降低

D.美国金融、经济实力绝对优势丧失

22.孔子提出的“君君、臣臣、父父、子子”,强调秩序,并未神化君权。董仲舒提出“道之大原出于天”“唯天子受命于天,天下受命于天子”。这一变化

A.反映了儒学前后产生了矛盾

B.适应了当时政治的需要

C.糅合了诸子百家的思想主张

D.受社会经济发展的影响

23.清政府对商业戏园的管制极为严格,北京内城严禁出现商业戏园,八旗和高级官员禁止入园看戏。但朝廷禁令却无法阻挡戏曲演出的巨大魅力,戏园不断潜入以满人为主的内城,更有八旗达官显贵入外城看戏。这种变化反映了

A.大众娱乐化解民族矛盾

B.早期启蒙思想推动文化繁荣

C.市民文化冲击社会秩序

D.文化专制政策淡出历史舞台

24.在欧洲近代早期,一些国家的君主专制统治被称为“国王的神圣权利”。17、18世纪,启蒙思想的倡导者开始质疑这些观念,认为国王应该对其统治的人民负责。启蒙思想家提出这一主张的理论依据是

A.依法治国原则

B.社会契约学说

C.三权分立理论

D.反抗暴政观念

25.晚清时期,美国联邦政府办公大楼“White

House”、国务书记“The

Secretary

of

State”分别被官方汉译为“白宫”“国务卿”,并一直沿用下来。这一现象主要反映了

A.晚清时期中国不断融入世界

B.君臣观念下的文化融合

C.西方民主启蒙思想广泛传播

D.各国交流中的文化冲突

26.下图是1985年美国《时代》周刊的封面,对其呈现信息的合理解读是

A.它忽视了马克思主义的中国化

B.它否定了中国改革开放的创新价值

C.它展现了中国加入世贸组织的成果

D.它肯定了中国市场经济体制的影响

27.下表记录的是改革开放前后中国科学教育领域发生的重大事件。据此可推知,当时

A.计划经济体制遭否定

B.思想解放助推科教改革

C.社会公平公正的重建

D.改革开放急需科教人才

28.19世纪后期,欧洲各国民族主义者认为达尔文主义给了他们支持和正当理由。上、中层阶级论证说,他们应得到幸福和成功,因为他们较无能的穷人更“适合”;殖民者也以之为帝国主义辩护。这主要说明达尔文的进化论

A.为欧洲殖民扩张提供了科学理论基础

B.其“优胜劣汰”观点与时代需要吻合

C.以人类社会政治经济变化为研究对象

D.是导致欧洲政治经济变化的根本原因

29.20世纪初,一些中国学者和艺术家撰文介绍和评价西方某一艺术形式,认为其审美趋向重视神韵,与中国传统艺术有相通之处。这一艺术形式应是

印象派绘画

B.浪漫主义音乐

C.现代派绘画

D.荒诞派戏剧

30.1962年9月,八届十中全会正式通过了《农村人民公社工作条例(修正草案)》,规定“人民公社社员可以经营家庭副业,可以将家庭副业的产品和收入拿到集市上出售”。至此,党中央关于自留地、家庭副业、集市贸易等方面的政策,用条例的形式固定下来。这一条例

A.是对农业合作化成果的否定

B.说明人民公社体制正式废除

C.是党对社会主义建设的探索

D.不利于社会主义工业化建设

第II卷(非选择题,共

25

分)

31.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一 英国在工业革命之前,长期实施保护主义。据统计,1796—1845年间,英国大多数年份关税率是30%—35%,其中1820—1835年间曾出现增高,最高的年份达65%。正是经济保护而不是自由贸易,培育了英国工业,使英国日趋强大。随着工业革命的高歌猛进,19世纪四五十年代,英国工业资产阶级要求废除代表土地贵族利益的保护关税政策,实行代表本阶级利益的自由贸易政策。1846年以废除《谷物法》为标志,英国方才积极倡导并正式走上自由贸易之路。

——摘编自江涌《自由主义与保护主义》

材料二 关于协定关税,虽然《南京条约》已开其端,但用的还只是“秉公议定则例”这样一个比较含糊的说法。1843年,中英在香港签订了第一个协定税则《五口通商章程及海关税则》。这个税则上载列的进口货税目共48种,出口货税目共61种。从总体上看,进出口税率多在5%左右。英国对华输出的主要工业品棉织品的进口税率定为“每百两抽银伍两,这是当时世界上最低的进口税率,比中国自主的粤海关实征税降低了58%—79%。为英国棉织品占领中国市场提供了极便利的条件。

——摘编自萧致治《鸦片战争史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳英国走上自由贸易之路的原因。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明中英两国降低关税的不同之处及其产生的影响。(6分)

32.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一 1929年至1933年,经济危机几乎“把资本主义带到一个万劫不复的危险境地”。然而,出乎意料的是,社会崩溃却并未发生。有学者认为“主因在各国鉴于惨痛教训,大萧条之后纷纷设立了社会福利制度”。此外,在第二次世界大战中,战事的发展促使西方国家需要进一步激励士气和增强社会团结,这也推动了西方社会福利制度的确立。1941年,经济学家贝弗里奇受英国政府委托,负责对现行的国家社会保障方案及相关服务进行调查,并就战后重建社会保障计划进行构思设计。1948年,英国首相艾德礼宣布英国第一个建成了福利国家,贝弗里奇也因此获得了“福利国家之父”的称号。

——摘编自杨敏、郑杭生《西方社会

福利制度的演变与启示》

材料二 二战之后福利制度在西方国家普遍建立,在满足国民基本生活需要,降低贫困人口的比重,缓和社会阶级矛盾,促进社会稳定和发展等方面无疑发挥着重大积极作用,但这并非表明,现行西方国家社会福利制度十全十美。据英国的有关方面统计英国的社会福利开支在20世纪60年代为81亿英镑左右,占国民生产总值的6.5%,到1980年上升为221.5亿英镑,占国民生产总值的11.1%,年均增长5.2%,而同期国民生产总值的年均增长率只有2.3%。虽说西方国家公共开支比重大,但社会福利没有发挥应有的作用,如英国是福利国家的典范,但目前英国生活在官方公布的贫困线以下和略高于贫困线的“贫困人口”估计接近1700万,约占总人口的30%,在欧盟组织的其他国家,贫困问题也是一个严重的社会问题。高福利损害了人们的就业动力,在西方国家一些失业者不再积极寻求就业岗位,而是等待着国家的救济,八九十年代欧洲的经济萧条过程中,这些因素很快变为导致高失业率的重要因素。

——摘编自周良才《对西方国家社会福利制度的几点认识》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西方国家福利制度建立的原因。(3分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括西方国家社会福利制度存在的问题。(6分)

(3)根据以上材料并结合所学知识,谈谈你对“福利国家”制度的认识。(4分)

参考答案

7A [“公民大会议事程序由流行的呼声表决法(以呼声高低来判断某一决议或人选是否被通过)改为举手或投票表决法”表明使更多的人参与表决,对贵族权力有冲击,故选A项;“改为举手或投票表决法”有利于保障平民的投票权,排除B项;“公民大会议事程序”的变化不会改变公民大会的地位,排除C项;“议事程序”的变化与政治稳定没有直接关系,排除D项。

]

8D [古希腊人文精神强调人的价值、决定作用,神庙外部有的柱子由人像变体而来,体现建筑艺术蕴含人文精神,故选D项;神庙建筑的柱体由人像变体而来,说明建筑在一定程度上适应了世俗的需要,而不是违背,排除A项;材料强调人文精神影响建筑设计,而不是城邦政治,排除B项;神庙建筑体现了人文主义,但并不表明古希腊原始神灵逐渐淡出了历史,排除C项。]

9C [“1800年左右蔗糖在欧洲的普及,使得普通人可以把蔗糖放入红茶(曾经也被认为是上层社会的饮品)中随意饮用,意味着‘吃什么’已经不再是一种权力或特权的象征”是因为新航路开辟后,美洲的商品在欧洲变得很平常,属于商业革命的范畴,故选C项;“1800年左右蔗糖在欧洲的普及”不能体现美洲地区的发展,排除A项;蔗糖不是亚洲的产物,是美洲的产物,排除B项;“意味着‘吃什么’已经不再是一种权力或特权的象征”强调商品种类多,无法体现生活水平的高低,排除D项。]

10C [作为文艺复兴代表的薄伽丘强调诗歌可以使人“勤劳、奋发、自制、驯服、扬善”等说明其认为文学具有教化作用,故选C项;薄伽丘并没有认为文学应该大众化,相反的是文艺复兴主要局限在上层社会和知识分子阶层,排除A项;薄伽丘强调的是文学的教化作用而不是政治特征,排除B项;材料中薄伽丘并没有谈到文学跟政治的关系,排除D项。]

11D [根据材料“这两国都走的是‘新路’”可知,两国都建立了资产阶级代议制政体,从而进行近代化道路,故选D项;根据所学知识可知,德意志为二元制君主立宪制,排除A项;德意志宪政下,皇帝是权力的中心,排除B项;根据所学知识可知,英国民众像工人、妇女并没有广泛的民主权利,排除C项。]

12C [由材料可知,18世纪后期英国对北美输出商品增加,给英国带来丰厚利润,为英国工业革命开展提供了资金保证,故选C项;英国工业革命完成是在19世纪中期,材料所述时间是在18世纪后期,故排除A项;材料说明英国对欧输出减少,对北美输出增加,不能看出英国国际地位下降,故排除B项;世界市场最终形成是在20世纪初,故排除D项。]

13D [材料显示出欧美发达国家工业生产总和在世界工业生产中所占比重下降,从侧面说明其他地区的工业生产有所发展,故选D项;欧美发达国家工业生产总和在世界工业生产中所占比重虽然下降,但仍占优势,“地位受到挑战”说法不对,排除A项;世界经济结构的变化材料并未体现,排除B项;材料得不出世界各国工业发展速度明显加快的结论,排除C项。]

14B [从19世纪20年代到1932年欧洲对外移民不断增加,主要是迁往海外殖民地,给迁入地区提供劳动力和先进的技术,根源于两次工业革命的开展,欧洲生产力水平提高,劳动力资源过剩,导致海外移民增多,故选B项;从19世纪20年代到1932年欧洲对外移民不断增加,促进了欧洲社会经济的发展,排除A项;从19世纪20年代到1932年世界的经济中心在欧洲,没有发生转移,排除C项;推动世界市场的形成与发展的是两次工业革命,排除D项。]

15C [根据材料“尤其是战争期间,政府和传媒都鼓励妇女们涂抹着口红……”可知,政府鼓励使用口红,而口红是经济不景气时可以满足人们消费欲望的商品,因此体现了政府采取鼓励消费的措施,故选C项;“口红效应”并不能体现女性权利的变化,与女权运动无关,排除A项;“口红效应”并不是新政的内容,也不是因新政而起,因此无法表明新政已使全国经济走出低谷,排除B项;根据所学知识可知,1929—1933

年资本主义世界经济危机对民众造成深刻影响,民众心态并非淡定从容,排除D项。]

16C [根据所学知识可知,从1928年起,苏联开始实施第一个五年计划,大规模的工业化运动开展,在新经济政策之下的粮食供应无法满足国家工业化的需要,也就出现了题干中“它不能够承担如此沉重的任务被‘压垮’了”的现象,故选C项;根据所学知识可知,斯大林实行的是高度集中的计划经济模式,而不是国家调节市场的模式,排除A项;从新经济政策开始实施到1925年,苏联国内的政治、经济危机已基本解除,排除B项;根据所学知识可知,十月革命之后,国内外敌对势力的武装干涉开始,这与题干中的时间不符,排除D项。]

17A [根据材料“新兴民族国家”到“新兴经济体”的变化可知,新兴力量重塑着战后世界秩序,故选A项;材料中并未提及区域经济集团,排除B项;发展问题主要是指“南北问题”,也就是发展中国家与发达国家之间的关系问题,与材料主体“新兴民族国家”“新兴经济体”不符,排除C项;南北差距主要是发展中国家与发达国家之间的差距,与材料主体“新兴民族国家”“新兴经济体”不符,排除D项。]

18C [根据题干“反对权威、传统和古典模式”等信息可知,这与浪漫主义的绘画的特点相一致,德拉克洛瓦的《自由引导人民》属于浪漫主义作品,故选C项;毕加索的《镜中的少女》属于现代主义,排除A项;米勒的《拾穗者》属于现实主义,排除B项;莫奈的《日出·印象》属于印象画派,排除D项。]

19A

20C

21-25

DBCBB

26-30

ACBAC

材料题(12+13=25分)

31答案:(1)原因:英国完成工业革命,成为工业强国;工业资产阶级的实力增强;土地贵族日趋衰落;高关税推高了进口原料的价格,不利于资本主义工业的发展;1832年议会改革后,工业资产阶级获得了更多的议席。(每点2分,任答三点6分)

不同之处:英国主动降低关税;中国被动降低关税。(2分)

影响:英国:为英国资本主义发展扫除了障碍;加速了英国资本主义经济的发展;促进了世界市场形成。中国:瓦解了自然经济;沦为资本主义市场的附庸;阻碍了民族工业发展。(4分)

32.【答案】

(1)原因:经济危机的教训;战争的推动;政府的努力;学者的贡献;资本主义经济的发展;民主政治的逐步完善;传统人文思想的影响。(任答3点即可)(3分)

(2)存在的问题:公共开支比重大,政府财政负担加重;福利收益水平偏低;社会福利发挥作用有限(没有有效解决社会贫困问题);福利依赖严重。(任答3点即可)(6分)

(3)认识:积极方面:适度的福利政策有助于社会和谐,调动全社会的生产积极性;有助于缩小贫富差距,缓和社会矛盾。消极方面:增加政府和企业负担;滋生人的惰性。(言之有理即可)(4分)

同课章节目录