选择性必修一 第一单元 政治制度(实战训练)——2022届新高考历史一轮复习(word版,含解析)

文档属性

| 名称 | 选择性必修一 第一单元 政治制度(实战训练)——2022届新高考历史一轮复习(word版,含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 152.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-07 06:41:07 | ||

图片预览

文档简介

第一单元

政治制度

【基础练】

1.周初分封造就了受封诸国“强烈的‘自群(自己是个群体)’意识”,各诸侯国纷纷以“诸夏”或“诸华”的整体名义,向境内及周边其他各族宣示自称。这说明,周初分封(

)

A.巩固了周天子共主地位

B.促进了政治文化的认同

C.激化了各民族间的矛盾

D.加强了受封诸国的团结

2.西汉初年实行郡国并行制度,然而“时则有叛国而无叛郡,秦制之得亦以明矣这说明(

)

A.分封制有利于国家统一

B.分封制有利于加强王权

C.郡国并行有利于消除内乱

D.郡县制有利于国家统一

3.元世祖沿用金国行尚书省的旧例,在朝廷设立中书省总领全国政务。派中书省宰执带相衔临时到某一地区负责行政和征伐事务。比如,河东行省、北京行省、山东行省等,就是这一类型。这说明元初行省(

)

A.是地方的最高行政机构

B.违背了郡县制的精神

C.是朝廷的临时派出机构

D.不利于中央集权加强

4.雅典法院的法官(陪审员)是由各区以抽签方式各选出600人,他们既是陪审员,又是审判员。审判员被分配在哪个法庭,由抽签决定,在审理案件时,陪审员不必相互商议,而是根据自己的判断进行秘密投票。法庭作出的决定是最后的决定。这体现出雅典(

)

A.权力制衡的原则

B.主权在民的原则

C.天赋人权的原则

D.人人平等的原则

5.从1870年到1940年,法兰西第三共和国内阁变动频繁,每届内阁平均存在时间约为8个月。这主要是因为(

)

A.内阁对议会未形成制衡

B.总统操纵了国民议会

C.法国两大政党轮流组阁

D.法国政局长期不稳定

6.1945年10月,在回答英国记者的提问“中共对‘自由民主的中国’的概念及解说如何”时,毛泽东说:“它将实现孙中山先生的三民主义,林肯的民有民治民享的原则与罗斯福的四大自由……”下列制度设计中,集中体现毛泽东的论述的是(

)

A.多党合作政治协商制度

B.一国两制

C.民族区域自治制度

D.人民代表大会制度

7.有学者统计,北朝正史记载的男女双方均有姓名可考的族际通婚共241起,仅北魏一朝就有121起,其中鲜卑与汉族通婚占绝大多数。这一现象( )

A.是北魏改行汉制的结果

B.属于纯粹的政治联姻

C.加快了民族交融的进程

D.解决了民族歧视问题

8.阅读材料,完成下列要求。

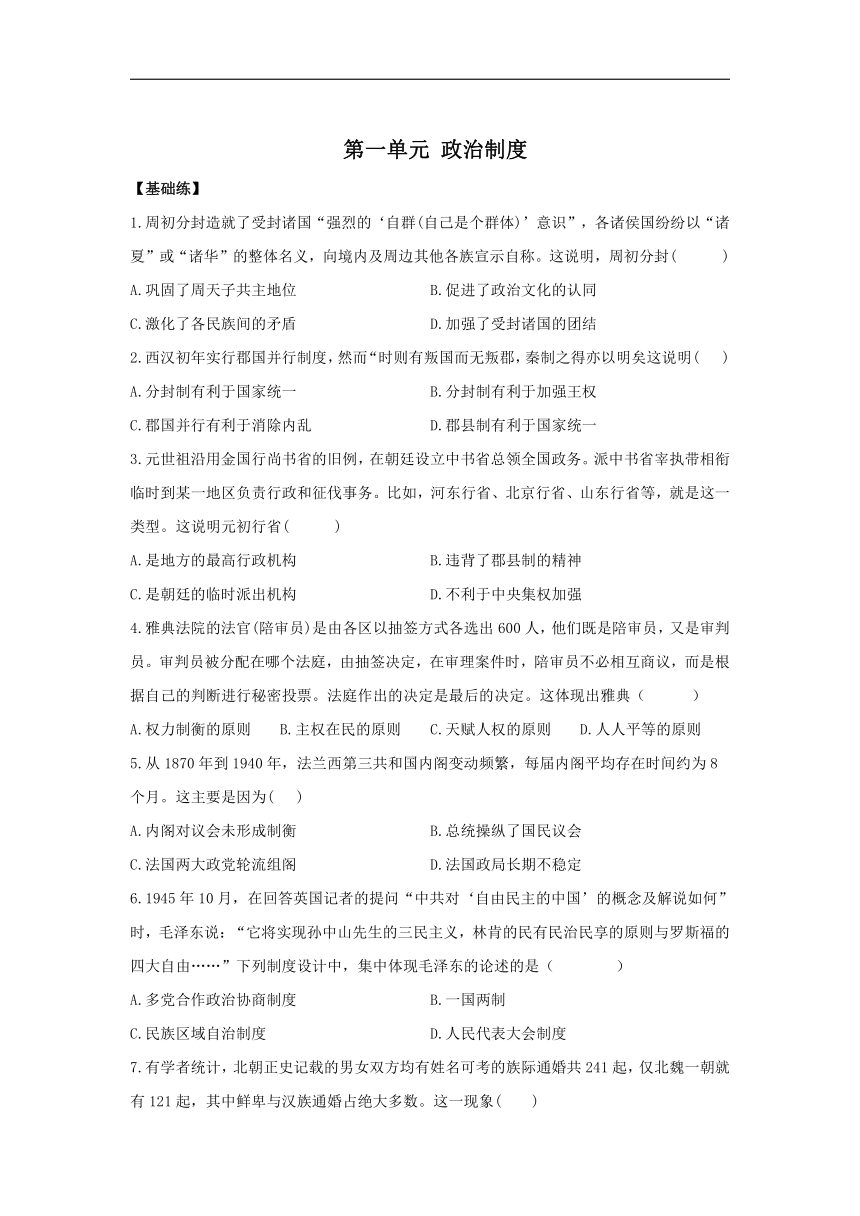

材料一

西周初年的主要诸侯国及其与周王室的关系(见下表)。

诸侯国

与周王室的关系

地理位置

晋

同姓

今山西

卫

同姓

今河南北部

鲁

同姓

今山东南部

齐

功臣

今山东北部

宋

商朝后裔

今河南南部

燕

同姓

今北京一带

材料二

(西周)封建时代的分封制是一种契约关系……所以孔子可以周游列国。孔子是自由人,他可以与任何诸侯通过订立契约,建立君臣关系。这种关系是相互的。臣对君有义务,但君对臣也有义务。双方的权利、义务相互依赖。任何一方不履行义务,另一方可解除契约,甚至起而反抗。

——《儒家的理想中有没有民主自由》

材料三

周朝……受封的姬姓王孙公子和姻亲贵族以中央王朝强大的政治、军事力量为后盾,走上新开拓的广袤土地,代表周天子直接统治其他民族地区,并履行其“以藩屏周”的使命。……周初的分封,一定程度上摧毁了中原地区原有的氏族部落壁垒,将中央王朝的统治伸展到了中原各地,也将周人的文化传播到了中原地区的每一个角落,由此拉开了中国历史上第一次民族大融合的序幕,也极大地推动了中国统一多民族国家的发展。

——《论我国是统一的多民族国家》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西周分封制的特点。

(2)根据材料二,概括周游列国期间的孔子与各诸侯国君之间契约关系的特征。

(3)根据上述材料,概括西周分封制的作用。

【提升练】

9.周王将子弟、功臣和臣服的先代贵族分封于各地,“制其畿疆而沟封之”,封国成为王朝的屏障。对此制度解读正确的是(

)

A.周王实现了权力的高度集中

B.诸侯在封国享有世袭统治权

C.血缘关系是分封的唯一依据

D.维持了周朝四百余年的统治

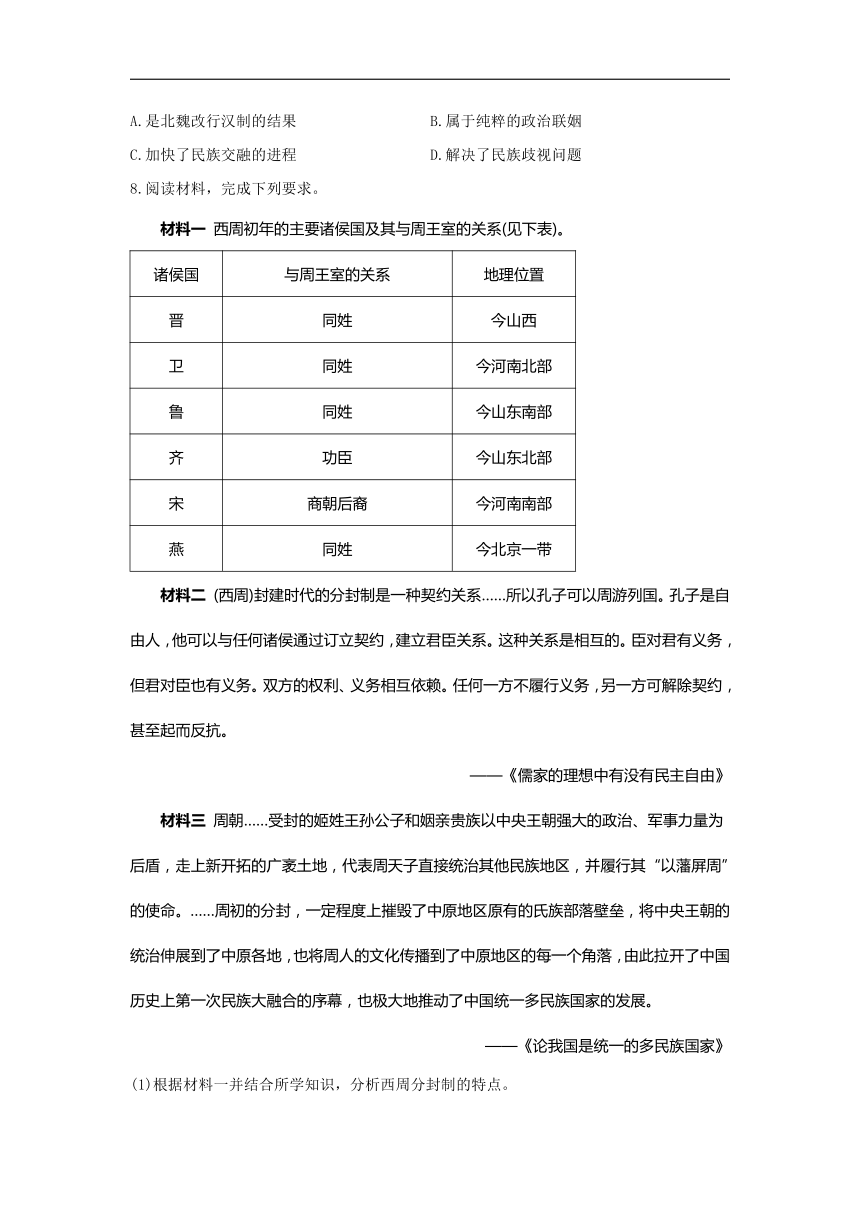

10.下表是秦朝九卿的名称和职能,据此可知秦朝(

)

名称

主要职能

名称

主要职能

郎中令

负责宫中警卫

宗正

负责皇室宗族事务

卫尉

负责宫门警卫

廷尉

负责司法和首都警卫

少府

负责皇家财政及官府手工业

典客

主管少数民族事务

太仆

负责宫廷车马

治粟内史

负责国家财政和税收

奉常

负责宗庙、礼仪和教化

A.建立了统一的多民族的封建国家

B.官僚政治逐步取代了贵族政治

C.确立了强干弱枝的中央集权制度

D.政治体制有明显的家国同构色彩

11.楚汉战争时,刘邦和关中父老“约法三章”:“父老苦秦苛法久矣……余悉除去秦法。”汉朝建立之初,“三章之法不足以御奸,于是相国萧何攈摭秦法,取其(秦法)宜于时者,作律九章”。这说明汉初(

)

A.关中地区与朝廷矛盾渐趋激化

B.坚持法家思想的治国方略

C.宰相实现了对朝政的全面控制

D.承袭秦朝法律并有所损益

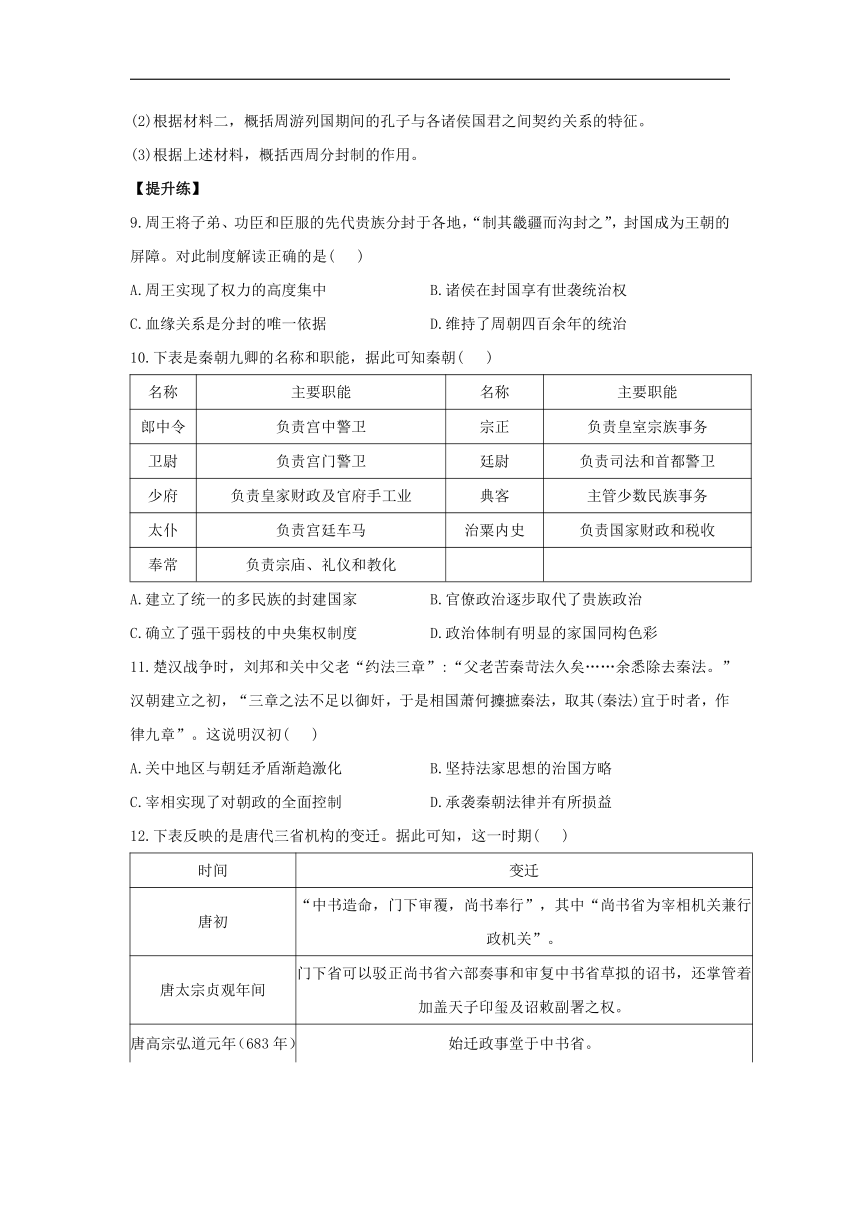

12.下表反映的是唐代三省机构的变迁。据此可知,这一时期(

)

时间

变迁

唐初

“中书造命,门下审覆,尚书奉行”,其中“尚书省为宰相机关兼行政机关”。

唐太宗贞观年间

门下省可以驳正尚书省六部奏事和审复中书省草拟的诏书,还掌管着加盖天子印玺及诏敕副署之权。

唐高宗弘道元年(683年)

始迁政事堂于中书省。

唐玄宗开元十一年(723年)

政事堂改名为中书门下,并设置于五房之后,中书门下成了独立的宰相府署,中书省与宰相府署分离,逐渐向“以中书舍人为长官的专门负责撰写制敕的机构”过渡

A.政治决策运行具有随意性

B.三省的运行机制发生了根本性变化

C.君主权力受到一定的制约

D.三省的变迁反映了君主专制的加强

13.宋代路、州、县三个层级具有上下领属关系,但路一级诸监司(帅、漕、宪、仓)互相牵制,事权分化,区划交叉,中心分离,没有单一的权力机构。可见,宋代地方制度(

)

A.基于藩镇体制框架适度优化

B.消除了中央与地方间的矛盾

C.形成更有效的地方治理模式

D.制约了地方行政效率的提高

14.古代雅典的政治家伯里克利认为:“就政治影响力而言,我们每个人都可以因为在某个领域表现突出而被推荐来管理公共事务,也没有一个人会因为属于某个特定阶层,而不是因为他本人的优秀而受到尊敬;没有一个贫穷但能给城市带来优良服务的人会由于身份微贱而被排斥在公共事务之外。”其意在强调当时雅典注重(

)

A.消除公民间的贫富差距

B.实现公民享有平等的政治权利

C.彰显个体的政治影响力

D.突出公共利益至高无上的意识

15.1689年英国议会与威廉国王和玛丽女王达成了一项财政协议。根据协议,君主对财政收入的支配权非常有限,他们不得不经常召集议会来得到他们所需要的资金。该协议(

)

A.剥夺了君主财政权力

B.保障了议会的支配地位

C.赋予内阁财政控制权

D.形成君主“统而不治”局面

16.中华民国建立后,最初实行总统制,后来《中华民国临时约法》又改总统制为责任内阁制。这一变化(

)

A.阻止了袁世凯复辟帝制的野心

B.使民主共和观念逐渐深入人心

C.体现“因人设法”,违背法治精神

D.结束了中国的封建君主专制制度

17.1901年,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞会奏变法事宜,提到“立国之道,大要有三:一曰治,二曰富,三曰强。国既治,则贫弱者可以力求富强。整顿中法者,所以为治之具也;采用西法者,所以为富强之谋也。”这反映了(

)

A.洋务运动主张中体西用

B.维新思潮推动了戊戌变法开展

C.变法适应了时代发展的需求

D.新政从根本上维护传统统治

18.中国宪政实践中的程序民主是一份珍贵的历史遗产。阅读材料,回答下列问题。

材料一

1948年4月30日,中共中央发出“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府”的号召。1949年9月中国人民政治协商会议召开,与会的662名代表都经过代表提名、个人申请、组织或个人推荐反复研究、审查产生,代表各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界等方方面面,特别是民主党派和民主人士占有相当比重。会议制定的《共同纲领》具有临时宪法的性质。

——摘编自人教版《历史·必修一》教材和教师用书

材料二

1954年第一届全国人民代表大会召开,制定并颁布了《中华人民共和国宪法》,规定“中华人民共和国的一切权力属于人民”。

“法治”的本质不是“治民”,而是“民治”,是人民当家做主治理国家、行使民主权利的形式和保障;应当把法律看成是人民自己创造出来用来规范自己行为、保障自己权益的社会公约,是维护自己合法权利的工具,它具有至上的权威。

——童光政《二十世纪中国法制文明的演进》

(1)根据材料一,概括第一届中国人民政治协商会议召开的民意基础。结合所学知识,简述《共同纲领》体现的“民治”特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析人民代表大会制度是怎样履行“民主、共和、宪政、法治”职责的。

答案以及解析

1.答案:B

2.答案:D

解析:材料“时则有叛国而无叛郡,秦制之得亦以明矣”,说明郡县制有利于国家统一,分封制不利于统一,故D项正确,排除A项。分封制不利于加强王权,故排除B项。材料反映了郡国并行不利于消除内乱,故排除C项。

3.答案:C

4.答案:B

5.答案:A

6.答案:D

7.答案:C

解析:通过题干中“北朝正史记载”、“族际通婚”、“北魏一朝就有121起”、“鲜卑与汉族通婚占绝大多数”,可知北魏孝文帝改革促进了民族之间的交融,故选C项;民族之间通婚不等于改行汉制,排除A项;根据所学知识可知,鲜卑贵族与汉族士族之间的联姻大部分是政治性的结合,但题干并没有提及族际通婚的双方,排除B项;族际通婚不能完全解决民族歧视问题,排除D项。

8.答案:(1)特点:分封对象以王室子弟为主;重要地区也多分封给王室子弟。

(2)特征:双方自由(或平等)订立;权利、义务互相依赖;双方属于君臣关系。

(3)作用:扩展了西周疆域;加强了对地方的有效统治;推动了周文化在中原地区的传播;促进了统一多民族国家的发展。

9.答案:B

解析:根据材料“周”“分封于各地”等可知,这一制度指的是分封制,结合所学可知,分封制下诸侯在封国内享有世袭统治权,故选B项。当时尚未实现权力的高度集中,故排除A项。血缘关系并非分封的唯一依据,排除C项。周王朝一共延续了近八百年,并非四百余年,故排除D项。

10.答案:D

解析:九卿是秦朝中央政府官员,但从表格中可以看出,郎中令、卫尉、少府、太仆、宗正等主要处理皇家事务,这体现出秦朝政治体制具有明显的家国同构色彩,故D项正确。

11.答案:D

解析:楚汉战争时,推翻暴秦是主要任务,刘邦入关中后与苦秦已久的关中父老约定废除秦法是为了取得他们对义军的支持,而当汉政权建立后,为了治国,仍需要借鉴秦朝的法律体系,故萧何“取其(秦法)宜于时者”制定了汉代的《九章律》,稳定了当时的社会秩序,但也失信于民,故选D。汉初《九章律》是全国性律法,并非只通行于关中地区,故A错误;汉初治国思想主要为黄老之术,无为而治,辅之以刑律,故B错误;萧何制《九章律》并不等于实现了对朝政的全面控制,C以偏概全,故排除。

12.答案:D

解析:结合题中表格信息可知,唐代三省长官的权力发生消长变化,这与君主削弱相权、加强皇权的初衷有关,D项正确。A项说法错误,排除;唐朝三省六部制服务于皇权,其运行机制没有发生根本性变化,B项错误,排除;相权的削弱和变化突出了皇权地位的崇高,C项与此相反,排除。

13.答案:D

解析:根据“路一级诸监司(帅、漕、宪、仓)互相牵制,事权分化,区划交叉,中心分离,没有单一的权力机构”并结合所学内容可知宋代的这种设置导致地方机构职权交叉,相互之间形成牵制,从而不利于行政效率的提高,故选D,排除C;宋代吸取唐亡的教训,革除了藩镇,排除A;“消除了……矛盾”说法过于夸张绝对,排除B。

14.答案:B

15.答案:B

解析:由“根据协议……他们不得不经常召集议会来得到……资金”可知,英国的财政权转移到议会,即该协议保障了议会的支配地位,B项正确。由“君主对财政收入的支配权非常有限”可知,A项说法显然错误,故排除。题干材料没有体现内阁的地位,并且此时英国的责任内阁制尚未形成,C项错误。英国形成君主“统而不治”的局面是在责任内阁制形成之后,D项错误。

16.答案:C

解析:根据材料并结合所学知识可知,中华民国改总统制为责任内阁制是为了限制袁世凯的权力,这种“因人设法”的做法有违法治精神,故选C项;A项史实错误;B、D两项是辛亥革命的影响,均排除。

17.答案:D

18.答案:(1)民意基础:代表具有真实性、广泛性;政协会议具有代表全国人民的性质。特点:议行合一、多党合作、政治协商、人民民主专政、外交自主。

(2)人民代表大会制度是通过民主选举的方式,产生全国人大和地方各级人大,体现了民主集中制的原则;以人民代表大会制度作为根本的政治制度,系统地建立从中央到地方的国家机构,履行共和国的各级权力;人民代表大会制度承担了制定、审议、通过法律、法令的职责。

解析:本题主要考查辛亥革命和现代中国的民主政治建设。第(1)问第一小问,依据题干中“反复研究、审查产生”“代表各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界等”归纳;第二小问,依据《共同纲领》的内容从国家性质、政党制度、政治体制、外交等方面归纳。第(2)问,依据所学知识,从人民代表大会的产生、性质、职权三个方面进行归纳。

政治制度

【基础练】

1.周初分封造就了受封诸国“强烈的‘自群(自己是个群体)’意识”,各诸侯国纷纷以“诸夏”或“诸华”的整体名义,向境内及周边其他各族宣示自称。这说明,周初分封(

)

A.巩固了周天子共主地位

B.促进了政治文化的认同

C.激化了各民族间的矛盾

D.加强了受封诸国的团结

2.西汉初年实行郡国并行制度,然而“时则有叛国而无叛郡,秦制之得亦以明矣这说明(

)

A.分封制有利于国家统一

B.分封制有利于加强王权

C.郡国并行有利于消除内乱

D.郡县制有利于国家统一

3.元世祖沿用金国行尚书省的旧例,在朝廷设立中书省总领全国政务。派中书省宰执带相衔临时到某一地区负责行政和征伐事务。比如,河东行省、北京行省、山东行省等,就是这一类型。这说明元初行省(

)

A.是地方的最高行政机构

B.违背了郡县制的精神

C.是朝廷的临时派出机构

D.不利于中央集权加强

4.雅典法院的法官(陪审员)是由各区以抽签方式各选出600人,他们既是陪审员,又是审判员。审判员被分配在哪个法庭,由抽签决定,在审理案件时,陪审员不必相互商议,而是根据自己的判断进行秘密投票。法庭作出的决定是最后的决定。这体现出雅典(

)

A.权力制衡的原则

B.主权在民的原则

C.天赋人权的原则

D.人人平等的原则

5.从1870年到1940年,法兰西第三共和国内阁变动频繁,每届内阁平均存在时间约为8个月。这主要是因为(

)

A.内阁对议会未形成制衡

B.总统操纵了国民议会

C.法国两大政党轮流组阁

D.法国政局长期不稳定

6.1945年10月,在回答英国记者的提问“中共对‘自由民主的中国’的概念及解说如何”时,毛泽东说:“它将实现孙中山先生的三民主义,林肯的民有民治民享的原则与罗斯福的四大自由……”下列制度设计中,集中体现毛泽东的论述的是(

)

A.多党合作政治协商制度

B.一国两制

C.民族区域自治制度

D.人民代表大会制度

7.有学者统计,北朝正史记载的男女双方均有姓名可考的族际通婚共241起,仅北魏一朝就有121起,其中鲜卑与汉族通婚占绝大多数。这一现象( )

A.是北魏改行汉制的结果

B.属于纯粹的政治联姻

C.加快了民族交融的进程

D.解决了民族歧视问题

8.阅读材料,完成下列要求。

材料一

西周初年的主要诸侯国及其与周王室的关系(见下表)。

诸侯国

与周王室的关系

地理位置

晋

同姓

今山西

卫

同姓

今河南北部

鲁

同姓

今山东南部

齐

功臣

今山东北部

宋

商朝后裔

今河南南部

燕

同姓

今北京一带

材料二

(西周)封建时代的分封制是一种契约关系……所以孔子可以周游列国。孔子是自由人,他可以与任何诸侯通过订立契约,建立君臣关系。这种关系是相互的。臣对君有义务,但君对臣也有义务。双方的权利、义务相互依赖。任何一方不履行义务,另一方可解除契约,甚至起而反抗。

——《儒家的理想中有没有民主自由》

材料三

周朝……受封的姬姓王孙公子和姻亲贵族以中央王朝强大的政治、军事力量为后盾,走上新开拓的广袤土地,代表周天子直接统治其他民族地区,并履行其“以藩屏周”的使命。……周初的分封,一定程度上摧毁了中原地区原有的氏族部落壁垒,将中央王朝的统治伸展到了中原各地,也将周人的文化传播到了中原地区的每一个角落,由此拉开了中国历史上第一次民族大融合的序幕,也极大地推动了中国统一多民族国家的发展。

——《论我国是统一的多民族国家》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西周分封制的特点。

(2)根据材料二,概括周游列国期间的孔子与各诸侯国君之间契约关系的特征。

(3)根据上述材料,概括西周分封制的作用。

【提升练】

9.周王将子弟、功臣和臣服的先代贵族分封于各地,“制其畿疆而沟封之”,封国成为王朝的屏障。对此制度解读正确的是(

)

A.周王实现了权力的高度集中

B.诸侯在封国享有世袭统治权

C.血缘关系是分封的唯一依据

D.维持了周朝四百余年的统治

10.下表是秦朝九卿的名称和职能,据此可知秦朝(

)

名称

主要职能

名称

主要职能

郎中令

负责宫中警卫

宗正

负责皇室宗族事务

卫尉

负责宫门警卫

廷尉

负责司法和首都警卫

少府

负责皇家财政及官府手工业

典客

主管少数民族事务

太仆

负责宫廷车马

治粟内史

负责国家财政和税收

奉常

负责宗庙、礼仪和教化

A.建立了统一的多民族的封建国家

B.官僚政治逐步取代了贵族政治

C.确立了强干弱枝的中央集权制度

D.政治体制有明显的家国同构色彩

11.楚汉战争时,刘邦和关中父老“约法三章”:“父老苦秦苛法久矣……余悉除去秦法。”汉朝建立之初,“三章之法不足以御奸,于是相国萧何攈摭秦法,取其(秦法)宜于时者,作律九章”。这说明汉初(

)

A.关中地区与朝廷矛盾渐趋激化

B.坚持法家思想的治国方略

C.宰相实现了对朝政的全面控制

D.承袭秦朝法律并有所损益

12.下表反映的是唐代三省机构的变迁。据此可知,这一时期(

)

时间

变迁

唐初

“中书造命,门下审覆,尚书奉行”,其中“尚书省为宰相机关兼行政机关”。

唐太宗贞观年间

门下省可以驳正尚书省六部奏事和审复中书省草拟的诏书,还掌管着加盖天子印玺及诏敕副署之权。

唐高宗弘道元年(683年)

始迁政事堂于中书省。

唐玄宗开元十一年(723年)

政事堂改名为中书门下,并设置于五房之后,中书门下成了独立的宰相府署,中书省与宰相府署分离,逐渐向“以中书舍人为长官的专门负责撰写制敕的机构”过渡

A.政治决策运行具有随意性

B.三省的运行机制发生了根本性变化

C.君主权力受到一定的制约

D.三省的变迁反映了君主专制的加强

13.宋代路、州、县三个层级具有上下领属关系,但路一级诸监司(帅、漕、宪、仓)互相牵制,事权分化,区划交叉,中心分离,没有单一的权力机构。可见,宋代地方制度(

)

A.基于藩镇体制框架适度优化

B.消除了中央与地方间的矛盾

C.形成更有效的地方治理模式

D.制约了地方行政效率的提高

14.古代雅典的政治家伯里克利认为:“就政治影响力而言,我们每个人都可以因为在某个领域表现突出而被推荐来管理公共事务,也没有一个人会因为属于某个特定阶层,而不是因为他本人的优秀而受到尊敬;没有一个贫穷但能给城市带来优良服务的人会由于身份微贱而被排斥在公共事务之外。”其意在强调当时雅典注重(

)

A.消除公民间的贫富差距

B.实现公民享有平等的政治权利

C.彰显个体的政治影响力

D.突出公共利益至高无上的意识

15.1689年英国议会与威廉国王和玛丽女王达成了一项财政协议。根据协议,君主对财政收入的支配权非常有限,他们不得不经常召集议会来得到他们所需要的资金。该协议(

)

A.剥夺了君主财政权力

B.保障了议会的支配地位

C.赋予内阁财政控制权

D.形成君主“统而不治”局面

16.中华民国建立后,最初实行总统制,后来《中华民国临时约法》又改总统制为责任内阁制。这一变化(

)

A.阻止了袁世凯复辟帝制的野心

B.使民主共和观念逐渐深入人心

C.体现“因人设法”,违背法治精神

D.结束了中国的封建君主专制制度

17.1901年,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞会奏变法事宜,提到“立国之道,大要有三:一曰治,二曰富,三曰强。国既治,则贫弱者可以力求富强。整顿中法者,所以为治之具也;采用西法者,所以为富强之谋也。”这反映了(

)

A.洋务运动主张中体西用

B.维新思潮推动了戊戌变法开展

C.变法适应了时代发展的需求

D.新政从根本上维护传统统治

18.中国宪政实践中的程序民主是一份珍贵的历史遗产。阅读材料,回答下列问题。

材料一

1948年4月30日,中共中央发出“各民主党派、各人民团体、各社会贤达迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府”的号召。1949年9月中国人民政治协商会议召开,与会的662名代表都经过代表提名、个人申请、组织或个人推荐反复研究、审查产生,代表各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界等方方面面,特别是民主党派和民主人士占有相当比重。会议制定的《共同纲领》具有临时宪法的性质。

——摘编自人教版《历史·必修一》教材和教师用书

材料二

1954年第一届全国人民代表大会召开,制定并颁布了《中华人民共和国宪法》,规定“中华人民共和国的一切权力属于人民”。

“法治”的本质不是“治民”,而是“民治”,是人民当家做主治理国家、行使民主权利的形式和保障;应当把法律看成是人民自己创造出来用来规范自己行为、保障自己权益的社会公约,是维护自己合法权利的工具,它具有至上的权威。

——童光政《二十世纪中国法制文明的演进》

(1)根据材料一,概括第一届中国人民政治协商会议召开的民意基础。结合所学知识,简述《共同纲领》体现的“民治”特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析人民代表大会制度是怎样履行“民主、共和、宪政、法治”职责的。

答案以及解析

1.答案:B

2.答案:D

解析:材料“时则有叛国而无叛郡,秦制之得亦以明矣”,说明郡县制有利于国家统一,分封制不利于统一,故D项正确,排除A项。分封制不利于加强王权,故排除B项。材料反映了郡国并行不利于消除内乱,故排除C项。

3.答案:C

4.答案:B

5.答案:A

6.答案:D

7.答案:C

解析:通过题干中“北朝正史记载”、“族际通婚”、“北魏一朝就有121起”、“鲜卑与汉族通婚占绝大多数”,可知北魏孝文帝改革促进了民族之间的交融,故选C项;民族之间通婚不等于改行汉制,排除A项;根据所学知识可知,鲜卑贵族与汉族士族之间的联姻大部分是政治性的结合,但题干并没有提及族际通婚的双方,排除B项;族际通婚不能完全解决民族歧视问题,排除D项。

8.答案:(1)特点:分封对象以王室子弟为主;重要地区也多分封给王室子弟。

(2)特征:双方自由(或平等)订立;权利、义务互相依赖;双方属于君臣关系。

(3)作用:扩展了西周疆域;加强了对地方的有效统治;推动了周文化在中原地区的传播;促进了统一多民族国家的发展。

9.答案:B

解析:根据材料“周”“分封于各地”等可知,这一制度指的是分封制,结合所学可知,分封制下诸侯在封国内享有世袭统治权,故选B项。当时尚未实现权力的高度集中,故排除A项。血缘关系并非分封的唯一依据,排除C项。周王朝一共延续了近八百年,并非四百余年,故排除D项。

10.答案:D

解析:九卿是秦朝中央政府官员,但从表格中可以看出,郎中令、卫尉、少府、太仆、宗正等主要处理皇家事务,这体现出秦朝政治体制具有明显的家国同构色彩,故D项正确。

11.答案:D

解析:楚汉战争时,推翻暴秦是主要任务,刘邦入关中后与苦秦已久的关中父老约定废除秦法是为了取得他们对义军的支持,而当汉政权建立后,为了治国,仍需要借鉴秦朝的法律体系,故萧何“取其(秦法)宜于时者”制定了汉代的《九章律》,稳定了当时的社会秩序,但也失信于民,故选D。汉初《九章律》是全国性律法,并非只通行于关中地区,故A错误;汉初治国思想主要为黄老之术,无为而治,辅之以刑律,故B错误;萧何制《九章律》并不等于实现了对朝政的全面控制,C以偏概全,故排除。

12.答案:D

解析:结合题中表格信息可知,唐代三省长官的权力发生消长变化,这与君主削弱相权、加强皇权的初衷有关,D项正确。A项说法错误,排除;唐朝三省六部制服务于皇权,其运行机制没有发生根本性变化,B项错误,排除;相权的削弱和变化突出了皇权地位的崇高,C项与此相反,排除。

13.答案:D

解析:根据“路一级诸监司(帅、漕、宪、仓)互相牵制,事权分化,区划交叉,中心分离,没有单一的权力机构”并结合所学内容可知宋代的这种设置导致地方机构职权交叉,相互之间形成牵制,从而不利于行政效率的提高,故选D,排除C;宋代吸取唐亡的教训,革除了藩镇,排除A;“消除了……矛盾”说法过于夸张绝对,排除B。

14.答案:B

15.答案:B

解析:由“根据协议……他们不得不经常召集议会来得到……资金”可知,英国的财政权转移到议会,即该协议保障了议会的支配地位,B项正确。由“君主对财政收入的支配权非常有限”可知,A项说法显然错误,故排除。题干材料没有体现内阁的地位,并且此时英国的责任内阁制尚未形成,C项错误。英国形成君主“统而不治”的局面是在责任内阁制形成之后,D项错误。

16.答案:C

解析:根据材料并结合所学知识可知,中华民国改总统制为责任内阁制是为了限制袁世凯的权力,这种“因人设法”的做法有违法治精神,故选C项;A项史实错误;B、D两项是辛亥革命的影响,均排除。

17.答案:D

18.答案:(1)民意基础:代表具有真实性、广泛性;政协会议具有代表全国人民的性质。特点:议行合一、多党合作、政治协商、人民民主专政、外交自主。

(2)人民代表大会制度是通过民主选举的方式,产生全国人大和地方各级人大,体现了民主集中制的原则;以人民代表大会制度作为根本的政治制度,系统地建立从中央到地方的国家机构,履行共和国的各级权力;人民代表大会制度承担了制定、审议、通过法律、法令的职责。

解析:本题主要考查辛亥革命和现代中国的民主政治建设。第(1)问第一小问,依据题干中“反复研究、审查产生”“代表各民主党派、人民团体、少数民族、宗教界等”归纳;第二小问,依据《共同纲领》的内容从国家性质、政党制度、政治体制、外交等方面归纳。第(2)问,依据所学知识,从人民代表大会的产生、性质、职权三个方面进行归纳。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理