2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第5课-三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第5课-三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-07 07:01:45 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第二单元

三国两晋南北朝的民族交融

与隋唐统一多民族封建国家的发展

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

重、难点:三国两晋南北朝的政权更迭和民族交融;江南地区的开发;北魏孝文帝改革。

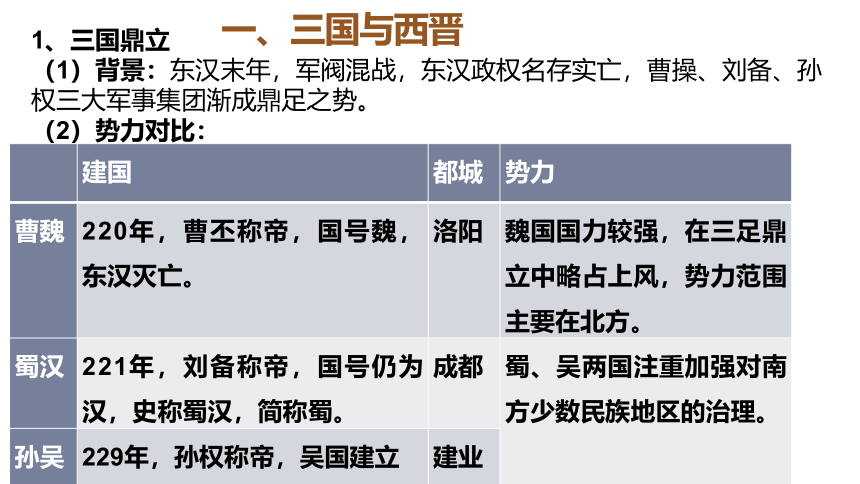

1、三国鼎立

(1)背景:东汉末年,军阀混战,东汉政权名存实亡,曹操、刘备、孙权三大军事集团渐成鼎足之势。

(2)势力对比:

?

建国

都城

势力

曹魏

220年,曹丕称帝,国号魏,东汉灭亡。

洛阳

魏国国力较强,在三足鼎立中略占上风,势力范围主要在北方。

蜀汉

221年,刘备称帝,国号仍为汉,史称蜀汉,简称蜀。

成都

蜀、吴两国注重加强对南方少数民族地区的治理。

孙吴

229年,孙权称帝,吴国建立

建业

一、三国与西晋

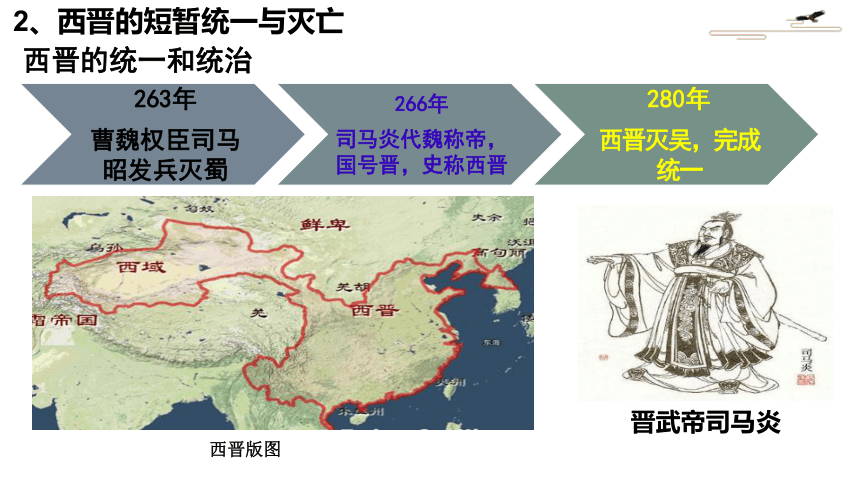

西晋的统一和统治

晋武帝司马炎

西晋版图

2、西晋的短暂统一与灭亡

农耕民族

(汉人)

游牧民族

(胡人)

中原

鲜卑

匈奴

羯

羌

氐

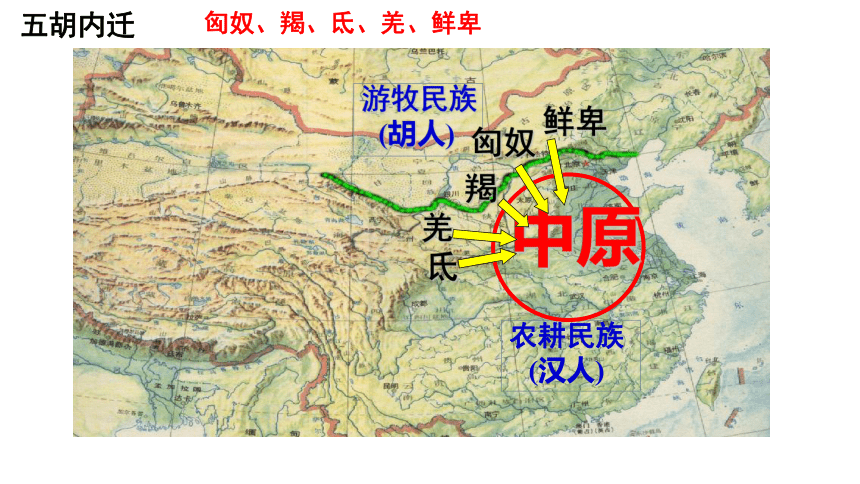

五胡内迁

匈奴、羯、氐、羌、鲜卑

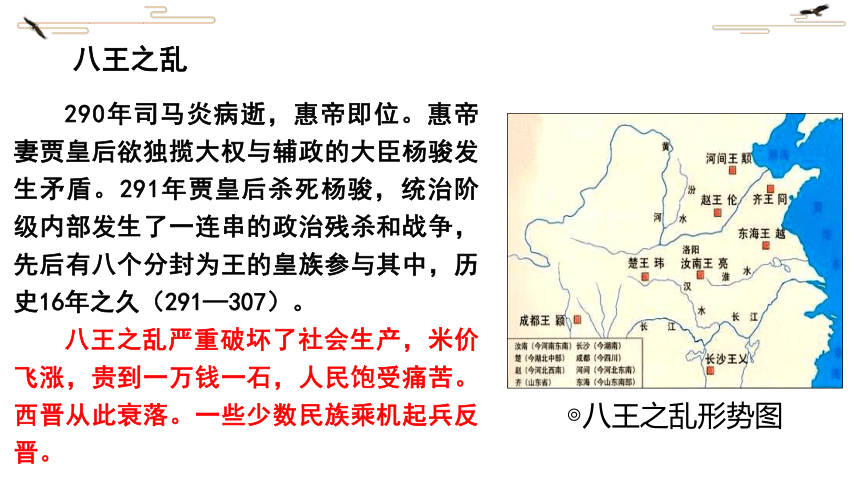

八王之乱

290年司马炎病逝,惠帝即位。惠帝妻贾皇后欲独揽大权与辅政的大臣杨骏发生矛盾。291年贾皇后杀死杨骏,统治阶级内部发生了一连串的政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,历史16年之久(291—307)。

八王之乱严重破坏了社会生产,米价飞涨,贵到一万钱一石,人民饱受痛苦。西晋从此衰落。一些少数民族乘机起兵反晋。

◎八王之乱形势图

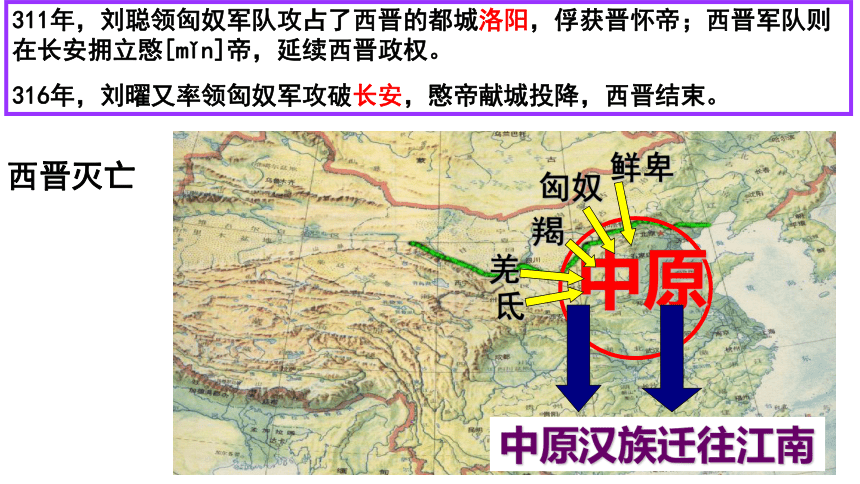

中原汉族迁往江南

中原

鲜卑

匈奴

羯

羌

氐

311年,刘聪领匈奴军队攻占了西晋的都城洛阳,俘获晋怀帝;西晋军队则在长安拥立愍[mǐn]帝,延续西晋政权。

316年,刘曜又率领匈奴军攻破长安,愍帝献城投降,西晋结束。

西晋灭亡

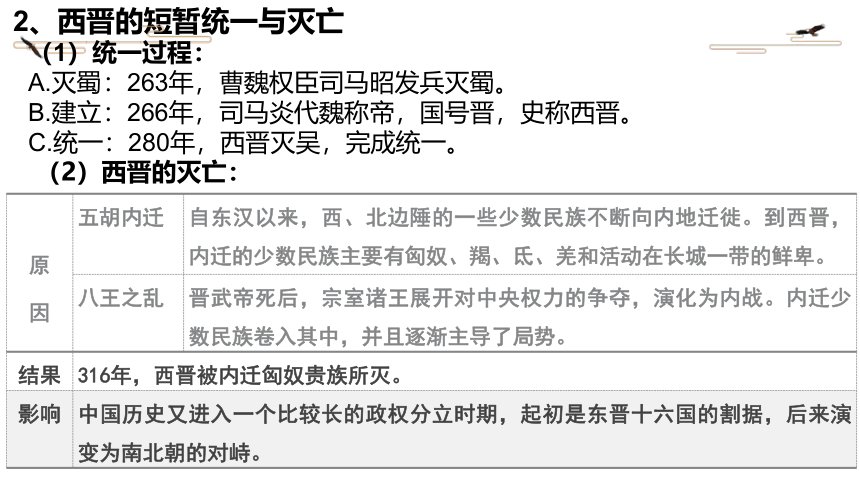

2、西晋的短暂统一与灭亡

(1)统一过程:

A.灭蜀:263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀。

B.建立:266年,司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。

C.统一:280年,西晋灭吴,完成统一。

?

原

因

五胡内迁

自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。到西晋,内迁的少数民族主要有匈奴、羯、氐、羌和活动在长城一带的鲜卑。

八王之乱

晋武帝死后,宗室诸王展开对中央权力的争夺,演化为内战。内迁少数民族卷入其中,并且逐渐主导了局势。

结果

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭。

影响

中国历史又进入一个比较长的政权分立时期,起初是东晋十六国的割据,后来演变为南北朝的对峙。

(2)西晋的灭亡:

1、东晋建立:317年-司马睿-建康

二、东晋与南朝

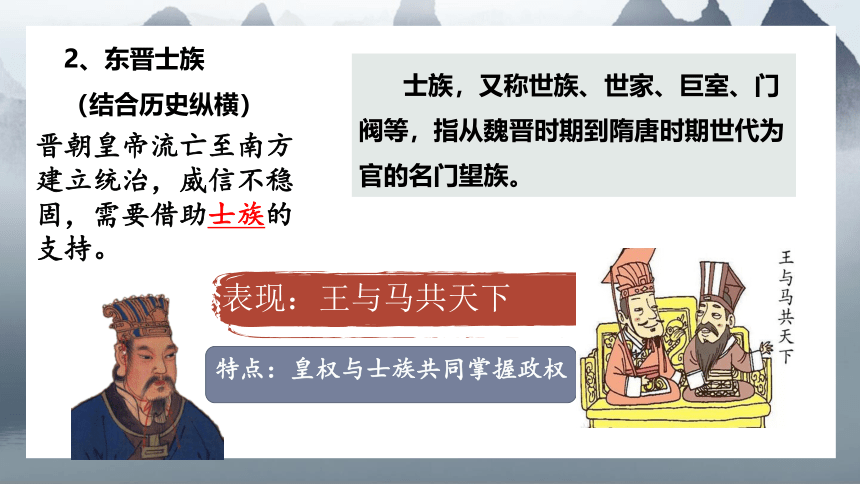

晋朝皇帝流亡至南方建立统治,威信不稳固,需要借助士族的支持。

特点:皇权与士族共同掌握政权

表现:王与马共天下

2、东晋士族

(结合历史纵横)

士族,又称世族、世家、巨室、门阀等,指从魏晋时期到隋唐时期世代为官的名门望族。

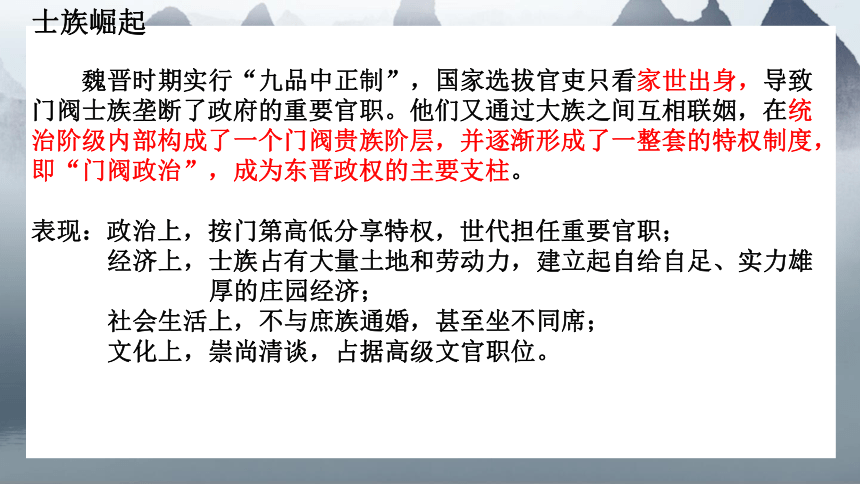

士族崛起

魏晋时期实行“九品中正制”,国家选拔官吏只看家世出身,导致门阀士族垄断了政府的重要官职。他们又通过大族之间互相联姻,在统治阶级内部构成了一个门阀贵族阶层,并逐渐形成了一整套的特权制度,即“门阀政治”,成为东晋政权的主要支柱。

表现:政治上,按门第高低分享特权,世代担任重要官职;

经济上,士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄

厚的庄园经济;

社会生活上,不与庶族通婚,甚至坐不同席;

文化上,崇尚清谈,占据高级文官职位。

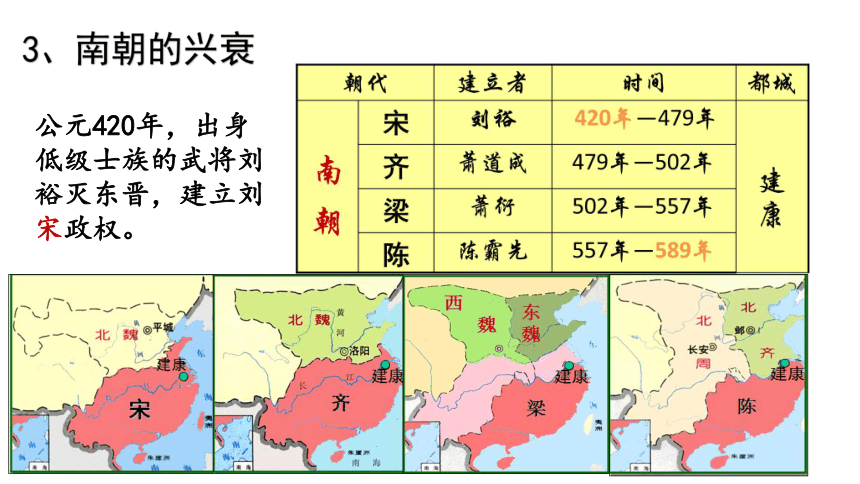

3、南朝的兴衰

公元420年,出身低级士族的武将刘裕灭东晋,建立刘宋政权。

4、江南地区的开发

请同学们阅读教材第28页学思之窗和思考点,概括东晋南朝时期,南方经济得以发展的原因及主要表现。

①北方人民为躲避战乱,向南方迁移(人口南迁);

②北方人民带来先进的生产工具、生产技术;

③北方人民充实劳动资源;

?南方自然条件优越,气候适宜;

?南方政局稳定,社会安定。

(1)原因:

南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

推广和改进犁耕,实行精耕细作

推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。

(2)表现

在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

将蚕茧抽出蚕丝的工艺概称缫丝。

魏晋南北朝大袖衫、间色条纹裙

江南地区经济发展的表现

在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

东晋青瓷羊尊

青瓷

东晋越窑小瓶

长江沿岸最为活跃。

(3)影响:

①有利于江南的经济发展与社会进步;

②促进了南方少数民族与汉族的融合;

③经济重心开始南移;

(虽然江南地区得到了开发,但当时我国的经济重心仍然在黄河流域,南方的经济水平仍然落后于北方。)

东晋北边的疆域,大致到淮水为止。东晋南朝之交,一度将势力范围扩展到黄河南岸附近,但随后在军事上渐趋下风,又退回到淮水一线。到陈朝,只能保有长江以南,上游又丢了四川和荆襄,在南北对峙中明显处于劣势,覆亡大局已定。

5、疆域收缩

东晋疆域

陈朝疆域

【拓展】经济重心的南移

原因

(1)中国北方战乱,经济遭到严重破坏。

(2)北方大量人口南迁充实了南方的劳动力,并带去先进的技术、工具和经验。

(3)南方社会环境相对安定,并具有发展农业的自然条件和丰富的资源优势。

(4)南方少数民族与汉族交融。

(5)一些统治者采取了劝课农桑、奖励耕织、安抚流民、兴修水利等有利于农业发展的政策。

过程

朝代

表现

特征

魏晋南

北朝

江南地区初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,南方的耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展

江南得到初步开发

中唐

以后

南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方

南北经济总量基本持平

南宋

时期

经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为古代中国的经济重心

中国古代经济重心南移

的过程完成

特征

(1)经济重心的南移伴随着北方人口的南迁。

(2)南移趋势往往在封建割据、战乱时较为突出。

(3)政治中心的南移(如南朝、南宋)对经济重心的南移有一定的影响。

(4)由北向南,从黄河流域转移到长江流域和江南一带;由内地向沿海转移。

1、十六国林立

十六国——4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权,历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”。

P29列表

十六国时期,各国彼此攻战,经济遭到严重破坏,人民颠沛流离。

淝水之战

三、十六国与北朝

2、淝水之战

4世纪下半叶,氐族建立的前秦统一北方。

公元383年,淝水之战。

◎淝水之战形势图

结局:

(1)东晋以少胜多大败前秦,有效遏制了北方少数民族的南下侵扰;

(2)前秦政权土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

(1)建立:

①386年,鲜卑族拓跋部建立北魏。

②439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

3、北魏的建立与孝文帝改革

(439年~534年)

(2)

孝文帝改革措施

文化

汉化政策:

采用汉姓;改穿汉服;学说汉话;提倡与汉族通婚

①

迁都洛阳

②

采用汉族统治阶级的政策

均田制:

①

北魏政府把掌握的土地实行分配

②

受田农民纳租调、服徭役和兵役

政治

经济

作用:A、顺应了民族交融的历史趋势;缓解了民族矛盾;

B、促进了北魏的经济发展和社会进步;

C、为北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

政府掌握大批无主荒地

国家把控制的土地分配给农民,农民向政府交租,并承担一定的徭役和兵役。

1)内容:

3)目的:

2)前提:

保证政府的财政收入,缓和社会矛盾

无地少地农民得到土地

抑制了土地兼并

有利于国家征收赋税和徭役

4)影响:

北方经济

恢复发展

均田制

【课堂探究】阅读教材中的史料《魏书·高祖纪》,并结合所学知识,请你从“唯物史观”的角度评价北魏孝文帝改革。

(1)进步性:

孝文帝的改革促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展;

接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化;

加速了北方各族封建化的进程,促进了民族大融合。

(2)局限性:

全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;

失去尚武的民族精神,削弱了军事力量。

535年,宇文泰建立西魏政权

534年,高欢建立东魏政权

550年,高欢之子高洋废东魏,建立北齐

557年,宇文泰之子宇文觉废西魏,建立北周

北魏、西魏、东魏、北周、北齐五个朝代合称为“北朝”

4、北朝的演变及终结

(550年—577年)

557年—581年

三国两晋南北朝是国家分裂和民族交融时期,也是政治、经济、文化大变革时期,上承秦汉帝国、下启隋唐帝国,为隋唐的大一统奠定基础。

政治上:国家由长期分裂走向新的大一统,各民族政权的制度创新为隋唐制度奠定了基础;

经济上:由于江南的开发,为经济重心的南移奠定了基础,南北经济趋向平衡;

文化上:科技持续领先世界,南北文化差异明显但走向交融,儒、释、道三教共同发展,玄学产生,文学承上启下,丰富多彩;

民族关系上:继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,为统一多民族国家的发展奠定基础

拓展:三国两晋南北朝时期的总体特征

【拓展】三国两晋南北朝时期民族融合的主要形式

(1)民族迁徙:魏晋以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族大批内迁,他们在北方各地和汉族人民杂居相处。

(2)联合斗争:西晋末年统治者对各族人民的残酷剥削和压迫,十六国时期的连年战乱,北方经济破坏,人民生活困苦,迫使各族人民联合起来,共同斗争,从而使民族之间的联系更加密切。

(3)友好往来:魏晋以来,我国北方出现过几次统一局面,在和平的环境中,各族人民频繁交往使民族大融合进程进一步加快;在战乱期间,这种交往也始终未断。

(4)少数民族统治者的改革:北魏孝文帝改革,实行汉化政策,促进了民族大融合。

东

汉

三国(220-280)

西晋

北方

南方

东晋(317-420)

十六国

宋

齐

梁

陈

南朝(420-589)

北朝(439-581)

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

灭

小结1

【巧思妙记】“三、四、五、六”

三

四

五

六

三国:

魏、蜀、吴

南朝的四个朝代:宋、齐、梁、陈

1.五胡:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

2.北朝的五个朝代:北魏、东魏、西魏、北齐、北周

六朝:吴、东晋、宋、齐、梁、陈

隋朝

东

汉

三国(220-280)

西晋

北方

南方

东晋(317-420)

十六国

宋

齐

梁

陈

南朝(420-589)

北朝(439-581)

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

灭

三国魏晋南北朝的阶段特征:

国家大分裂,民族大交融

政治:政权更迭频繁,各种矛盾交织;

士族制度是南方政权突出的政治现象。

经济:北民南迁促南方发展,南北经济趋平衡。

小结2

隋朝

民族关系上:继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,为统一多民族国

家的发展奠定基础

1、据西晋的史料记载,内迁的少数民族主动认同中原地区的历史和文化,如鲜卑说自己是黄帝之子的后裔,匈奴的铁弗部自称是大禹的后代。这种现象说明( )

A.汉族人已全部被赶出中原

B.西晋对内迁各族实行了仁政

C.内迁民族全部被汉族同化

D.民族交融的趋势进一步加强

[解析] 材料“鲜卑族说自己是黄帝之子的后裔,匈奴的铁弗部自称是大禹的后代”说明这些少数民族主动认为自己与汉族同祖同宗,侧面佐证中华民族交融的趋势进一步加强,故D项符合题意;A、C两项中的“全部”太绝对,西晋对内迁各族人民实行仁政与内迁的少数民族主动认同中原地区的历史和文化没有必然联系,故A、B、C三项不符合题意。

五、课堂巩固练习

2、(2020·天津部分区)三国时期吴国以一隅之地与中原的曹魏相抗衡,东晋和南朝政权也都以半壁江山与北方各政权对峙。长江下游和太湖流域的经济发展维持了这种局面的长期存在。这反映出( )

A.南北经济发展处于平衡的状态

B.江南经济得到开发

C.北方社会安定有利于恢复生产

D.南北对峙阻断交流

[解析] 从材料中的“长江下游和太湖流域的经济发展维持了这种局面的长期存在”可以看出,三国两晋南北朝时期南方的开发初见成效,社会经济不断发展,故答案为B项;当时北方经济水平超过南方,排除A项;北方长期战乱,不利于恢复生产,排除C项;D项中的“阻断交流”说法绝对,排除。

3.(2020·济南)东晋南朝时期,北方先后出现一批割据政权。而南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步。这说明( )

A.经济重心已转移到南方

B.北人南迁带去了先进技术

C.北方经济发展落后南方

D.南北方民族交融逐步加深

[解析] 据材料“东晋南朝时期,北方先后出现一批割据政权。而南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步”并结合所学可知,东晋南朝时期北方战乱,北民大量南迁带去了先进技术,促进了南方的发展,南北经济趋于平衡,B项正确;经济重心已转移到南方是南宋,A项错误;东晋南朝时期北方战乱,北民大量南迁带去了先进技术,促进了南方的发展,南北经济趋于平衡,C项说法错误;D项不是材料主旨。

4、(2020·北京昌平)古墓中的画像砖承载着重要的历史信

息,下面的两块画像砖出土于甘肃魏晋古墓,体现了

“汉人胡食”的习俗。这可以用来研究的主题是

( )

A.江南开发

B.民族交融

C.政权并立

D.南北统一

[解析] 据出土于甘肃魏晋古墓的砖画“制作蒸馍与烙饼”“食用烧烤食品”可知,这生动反映了当时汉人胡食的生活习俗,汉人学习胡人的生活习俗,表明汉人与胡人的生活习俗相互交融,故这组砖面可以用来直接研究民族交融,故选B项;画砖是出土于甘肃,不能体现江南开发,A项错误;材料内容主要体现的是汉人学习做胡人的食品,没有体现政权问题,C、D两项错误。

第二单元

三国两晋南北朝的民族交融

与隋唐统一多民族封建国家的发展

第5课

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

重、难点:三国两晋南北朝的政权更迭和民族交融;江南地区的开发;北魏孝文帝改革。

1、三国鼎立

(1)背景:东汉末年,军阀混战,东汉政权名存实亡,曹操、刘备、孙权三大军事集团渐成鼎足之势。

(2)势力对比:

?

建国

都城

势力

曹魏

220年,曹丕称帝,国号魏,东汉灭亡。

洛阳

魏国国力较强,在三足鼎立中略占上风,势力范围主要在北方。

蜀汉

221年,刘备称帝,国号仍为汉,史称蜀汉,简称蜀。

成都

蜀、吴两国注重加强对南方少数民族地区的治理。

孙吴

229年,孙权称帝,吴国建立

建业

一、三国与西晋

西晋的统一和统治

晋武帝司马炎

西晋版图

2、西晋的短暂统一与灭亡

农耕民族

(汉人)

游牧民族

(胡人)

中原

鲜卑

匈奴

羯

羌

氐

五胡内迁

匈奴、羯、氐、羌、鲜卑

八王之乱

290年司马炎病逝,惠帝即位。惠帝妻贾皇后欲独揽大权与辅政的大臣杨骏发生矛盾。291年贾皇后杀死杨骏,统治阶级内部发生了一连串的政治残杀和战争,先后有八个分封为王的皇族参与其中,历史16年之久(291—307)。

八王之乱严重破坏了社会生产,米价飞涨,贵到一万钱一石,人民饱受痛苦。西晋从此衰落。一些少数民族乘机起兵反晋。

◎八王之乱形势图

中原汉族迁往江南

中原

鲜卑

匈奴

羯

羌

氐

311年,刘聪领匈奴军队攻占了西晋的都城洛阳,俘获晋怀帝;西晋军队则在长安拥立愍[mǐn]帝,延续西晋政权。

316年,刘曜又率领匈奴军攻破长安,愍帝献城投降,西晋结束。

西晋灭亡

2、西晋的短暂统一与灭亡

(1)统一过程:

A.灭蜀:263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀。

B.建立:266年,司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。

C.统一:280年,西晋灭吴,完成统一。

?

原

因

五胡内迁

自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族不断向内地迁徙。到西晋,内迁的少数民族主要有匈奴、羯、氐、羌和活动在长城一带的鲜卑。

八王之乱

晋武帝死后,宗室诸王展开对中央权力的争夺,演化为内战。内迁少数民族卷入其中,并且逐渐主导了局势。

结果

316年,西晋被内迁匈奴贵族所灭。

影响

中国历史又进入一个比较长的政权分立时期,起初是东晋十六国的割据,后来演变为南北朝的对峙。

(2)西晋的灭亡:

1、东晋建立:317年-司马睿-建康

二、东晋与南朝

晋朝皇帝流亡至南方建立统治,威信不稳固,需要借助士族的支持。

特点:皇权与士族共同掌握政权

表现:王与马共天下

2、东晋士族

(结合历史纵横)

士族,又称世族、世家、巨室、门阀等,指从魏晋时期到隋唐时期世代为官的名门望族。

士族崛起

魏晋时期实行“九品中正制”,国家选拔官吏只看家世出身,导致门阀士族垄断了政府的重要官职。他们又通过大族之间互相联姻,在统治阶级内部构成了一个门阀贵族阶层,并逐渐形成了一整套的特权制度,即“门阀政治”,成为东晋政权的主要支柱。

表现:政治上,按门第高低分享特权,世代担任重要官职;

经济上,士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄

厚的庄园经济;

社会生活上,不与庶族通婚,甚至坐不同席;

文化上,崇尚清谈,占据高级文官职位。

3、南朝的兴衰

公元420年,出身低级士族的武将刘裕灭东晋,建立刘宋政权。

4、江南地区的开发

请同学们阅读教材第28页学思之窗和思考点,概括东晋南朝时期,南方经济得以发展的原因及主要表现。

①北方人民为躲避战乱,向南方迁移(人口南迁);

②北方人民带来先进的生产工具、生产技术;

③北方人民充实劳动资源;

?南方自然条件优越,气候适宜;

?南方政局稳定,社会安定。

(1)原因:

南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高。

推广和改进犁耕,实行精耕细作

推广选种、育种、田间管理和施用粪肥等比较先进的生产技术。

(2)表现

在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

将蚕茧抽出蚕丝的工艺概称缫丝。

魏晋南北朝大袖衫、间色条纹裙

江南地区经济发展的表现

在缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等方面都有显著的发展。

东晋青瓷羊尊

青瓷

东晋越窑小瓶

长江沿岸最为活跃。

(3)影响:

①有利于江南的经济发展与社会进步;

②促进了南方少数民族与汉族的融合;

③经济重心开始南移;

(虽然江南地区得到了开发,但当时我国的经济重心仍然在黄河流域,南方的经济水平仍然落后于北方。)

东晋北边的疆域,大致到淮水为止。东晋南朝之交,一度将势力范围扩展到黄河南岸附近,但随后在军事上渐趋下风,又退回到淮水一线。到陈朝,只能保有长江以南,上游又丢了四川和荆襄,在南北对峙中明显处于劣势,覆亡大局已定。

5、疆域收缩

东晋疆域

陈朝疆域

【拓展】经济重心的南移

原因

(1)中国北方战乱,经济遭到严重破坏。

(2)北方大量人口南迁充实了南方的劳动力,并带去先进的技术、工具和经验。

(3)南方社会环境相对安定,并具有发展农业的自然条件和丰富的资源优势。

(4)南方少数民族与汉族交融。

(5)一些统治者采取了劝课农桑、奖励耕织、安抚流民、兴修水利等有利于农业发展的政策。

过程

朝代

表现

特征

魏晋南

北朝

江南地区初步形成稻麦兼种、水陆互补的作物体系,南方的耕地面积和产量大幅度提高。农业、手工业和商业发展

江南得到初步开发

中唐

以后

南方经济继续加速发展,逐渐赶上北方

南北经济总量基本持平

南宋

时期

经济上南强于北的局面完全确立,南方正式成为古代中国的经济重心

中国古代经济重心南移

的过程完成

特征

(1)经济重心的南移伴随着北方人口的南迁。

(2)南移趋势往往在封建割据、战乱时较为突出。

(3)政治中心的南移(如南朝、南宋)对经济重心的南移有一定的影响。

(4)由北向南,从黄河流域转移到长江流域和江南一带;由内地向沿海转移。

1、十六国林立

十六国——4世纪初到5世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权,历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”。

P29列表

十六国时期,各国彼此攻战,经济遭到严重破坏,人民颠沛流离。

淝水之战

三、十六国与北朝

2、淝水之战

4世纪下半叶,氐族建立的前秦统一北方。

公元383年,淝水之战。

◎淝水之战形势图

结局:

(1)东晋以少胜多大败前秦,有效遏制了北方少数民族的南下侵扰;

(2)前秦政权土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

(1)建立:

①386年,鲜卑族拓跋部建立北魏。

②439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

3、北魏的建立与孝文帝改革

(439年~534年)

(2)

孝文帝改革措施

文化

汉化政策:

采用汉姓;改穿汉服;学说汉话;提倡与汉族通婚

①

迁都洛阳

②

采用汉族统治阶级的政策

均田制:

①

北魏政府把掌握的土地实行分配

②

受田农民纳租调、服徭役和兵役

政治

经济

作用:A、顺应了民族交融的历史趋势;缓解了民族矛盾;

B、促进了北魏的经济发展和社会进步;

C、为北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础。

政府掌握大批无主荒地

国家把控制的土地分配给农民,农民向政府交租,并承担一定的徭役和兵役。

1)内容:

3)目的:

2)前提:

保证政府的财政收入,缓和社会矛盾

无地少地农民得到土地

抑制了土地兼并

有利于国家征收赋税和徭役

4)影响:

北方经济

恢复发展

均田制

【课堂探究】阅读教材中的史料《魏书·高祖纪》,并结合所学知识,请你从“唯物史观”的角度评价北魏孝文帝改革。

(1)进步性:

孝文帝的改革促进了北魏社会经济的繁荣和文化发展;

接受了汉族的先进制度与文化,加速北魏政权的封建化;

加速了北方各族封建化的进程,促进了民族大融合。

(2)局限性:

全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;

失去尚武的民族精神,削弱了军事力量。

535年,宇文泰建立西魏政权

534年,高欢建立东魏政权

550年,高欢之子高洋废东魏,建立北齐

557年,宇文泰之子宇文觉废西魏,建立北周

北魏、西魏、东魏、北周、北齐五个朝代合称为“北朝”

4、北朝的演变及终结

(550年—577年)

557年—581年

三国两晋南北朝是国家分裂和民族交融时期,也是政治、经济、文化大变革时期,上承秦汉帝国、下启隋唐帝国,为隋唐的大一统奠定基础。

政治上:国家由长期分裂走向新的大一统,各民族政权的制度创新为隋唐制度奠定了基础;

经济上:由于江南的开发,为经济重心的南移奠定了基础,南北经济趋向平衡;

文化上:科技持续领先世界,南北文化差异明显但走向交融,儒、释、道三教共同发展,玄学产生,文学承上启下,丰富多彩;

民族关系上:继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,为统一多民族国家的发展奠定基础

拓展:三国两晋南北朝时期的总体特征

【拓展】三国两晋南北朝时期民族融合的主要形式

(1)民族迁徙:魏晋以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等族大批内迁,他们在北方各地和汉族人民杂居相处。

(2)联合斗争:西晋末年统治者对各族人民的残酷剥削和压迫,十六国时期的连年战乱,北方经济破坏,人民生活困苦,迫使各族人民联合起来,共同斗争,从而使民族之间的联系更加密切。

(3)友好往来:魏晋以来,我国北方出现过几次统一局面,在和平的环境中,各族人民频繁交往使民族大融合进程进一步加快;在战乱期间,这种交往也始终未断。

(4)少数民族统治者的改革:北魏孝文帝改革,实行汉化政策,促进了民族大融合。

东

汉

三国(220-280)

西晋

北方

南方

东晋(317-420)

十六国

宋

齐

梁

陈

南朝(420-589)

北朝(439-581)

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

灭

小结1

【巧思妙记】“三、四、五、六”

三

四

五

六

三国:

魏、蜀、吴

南朝的四个朝代:宋、齐、梁、陈

1.五胡:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

2.北朝的五个朝代:北魏、东魏、西魏、北齐、北周

六朝:吴、东晋、宋、齐、梁、陈

隋朝

东

汉

三国(220-280)

西晋

北方

南方

东晋(317-420)

十六国

宋

齐

梁

陈

南朝(420-589)

北朝(439-581)

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

灭

三国魏晋南北朝的阶段特征:

国家大分裂,民族大交融

政治:政权更迭频繁,各种矛盾交织;

士族制度是南方政权突出的政治现象。

经济:北民南迁促南方发展,南北经济趋平衡。

小结2

隋朝

民族关系上:继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,为统一多民族国

家的发展奠定基础

1、据西晋的史料记载,内迁的少数民族主动认同中原地区的历史和文化,如鲜卑说自己是黄帝之子的后裔,匈奴的铁弗部自称是大禹的后代。这种现象说明( )

A.汉族人已全部被赶出中原

B.西晋对内迁各族实行了仁政

C.内迁民族全部被汉族同化

D.民族交融的趋势进一步加强

[解析] 材料“鲜卑族说自己是黄帝之子的后裔,匈奴的铁弗部自称是大禹的后代”说明这些少数民族主动认为自己与汉族同祖同宗,侧面佐证中华民族交融的趋势进一步加强,故D项符合题意;A、C两项中的“全部”太绝对,西晋对内迁各族人民实行仁政与内迁的少数民族主动认同中原地区的历史和文化没有必然联系,故A、B、C三项不符合题意。

五、课堂巩固练习

2、(2020·天津部分区)三国时期吴国以一隅之地与中原的曹魏相抗衡,东晋和南朝政权也都以半壁江山与北方各政权对峙。长江下游和太湖流域的经济发展维持了这种局面的长期存在。这反映出( )

A.南北经济发展处于平衡的状态

B.江南经济得到开发

C.北方社会安定有利于恢复生产

D.南北对峙阻断交流

[解析] 从材料中的“长江下游和太湖流域的经济发展维持了这种局面的长期存在”可以看出,三国两晋南北朝时期南方的开发初见成效,社会经济不断发展,故答案为B项;当时北方经济水平超过南方,排除A项;北方长期战乱,不利于恢复生产,排除C项;D项中的“阻断交流”说法绝对,排除。

3.(2020·济南)东晋南朝时期,北方先后出现一批割据政权。而南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步。这说明( )

A.经济重心已转移到南方

B.北人南迁带去了先进技术

C.北方经济发展落后南方

D.南北方民族交融逐步加深

[解析] 据材料“东晋南朝时期,北方先后出现一批割据政权。而南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步”并结合所学可知,东晋南朝时期北方战乱,北民大量南迁带去了先进技术,促进了南方的发展,南北经济趋于平衡,B项正确;经济重心已转移到南方是南宋,A项错误;东晋南朝时期北方战乱,北民大量南迁带去了先进技术,促进了南方的发展,南北经济趋于平衡,C项说法错误;D项不是材料主旨。

4、(2020·北京昌平)古墓中的画像砖承载着重要的历史信

息,下面的两块画像砖出土于甘肃魏晋古墓,体现了

“汉人胡食”的习俗。这可以用来研究的主题是

( )

A.江南开发

B.民族交融

C.政权并立

D.南北统一

[解析] 据出土于甘肃魏晋古墓的砖画“制作蒸馍与烙饼”“食用烧烤食品”可知,这生动反映了当时汉人胡食的生活习俗,汉人学习胡人的生活习俗,表明汉人与胡人的生活习俗相互交融,故这组砖面可以用来直接研究民族交融,故选B项;画砖是出土于甘肃,不能体现江南开发,A项错误;材料内容主要体现的是汉人学习做胡人的食品,没有体现政权问题,C、D两项错误。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进