2021-2022学年统编版选择性必修一第1课 中国古代政治制度的形成与发展 试题(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版选择性必修一第1课 中国古代政治制度的形成与发展 试题(word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 510.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-07 15:00:19 | ||

图片预览

文档简介

中国古代政治制度的形成与发展

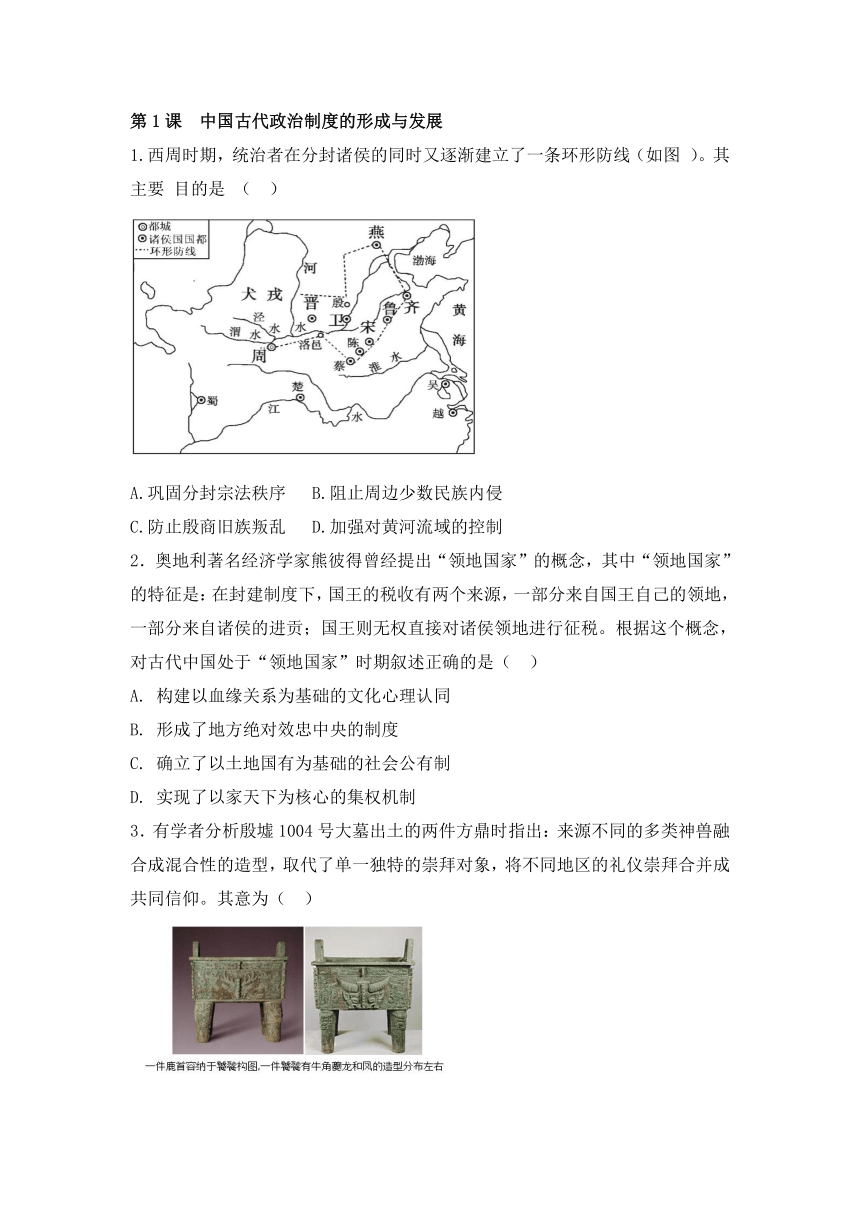

1.西周时期,统治者在分封诸侯的同时又逐渐建立了一条环形防线(如图

)。其主要

目的是

(

)

A.巩固分封宗法秩序

B.阻止周边少数民族内侵

C.防止殷商旧族叛乱

D.加强对黄河流域的控制

2.奥地利著名经济学家熊彼得曾经提出“领地国家”的概念,其中“领地国家”的特征是:在封建制度下,国王的税收有两个来源,一部分来自国王自己的领地,一部分来自诸侯的进贡;国王则无权直接对诸侯领地进行征税。根据这个概念,对古代中国处于“领地国家”时期叙述正确的是(

)

A.

构建以血缘关系为基础的文化心理认同

B.

形成了地方绝对效忠中央的制度

C.

确立了以土地国有为基础的社会公有制

D.

实现了以家天下为核心的集权机制

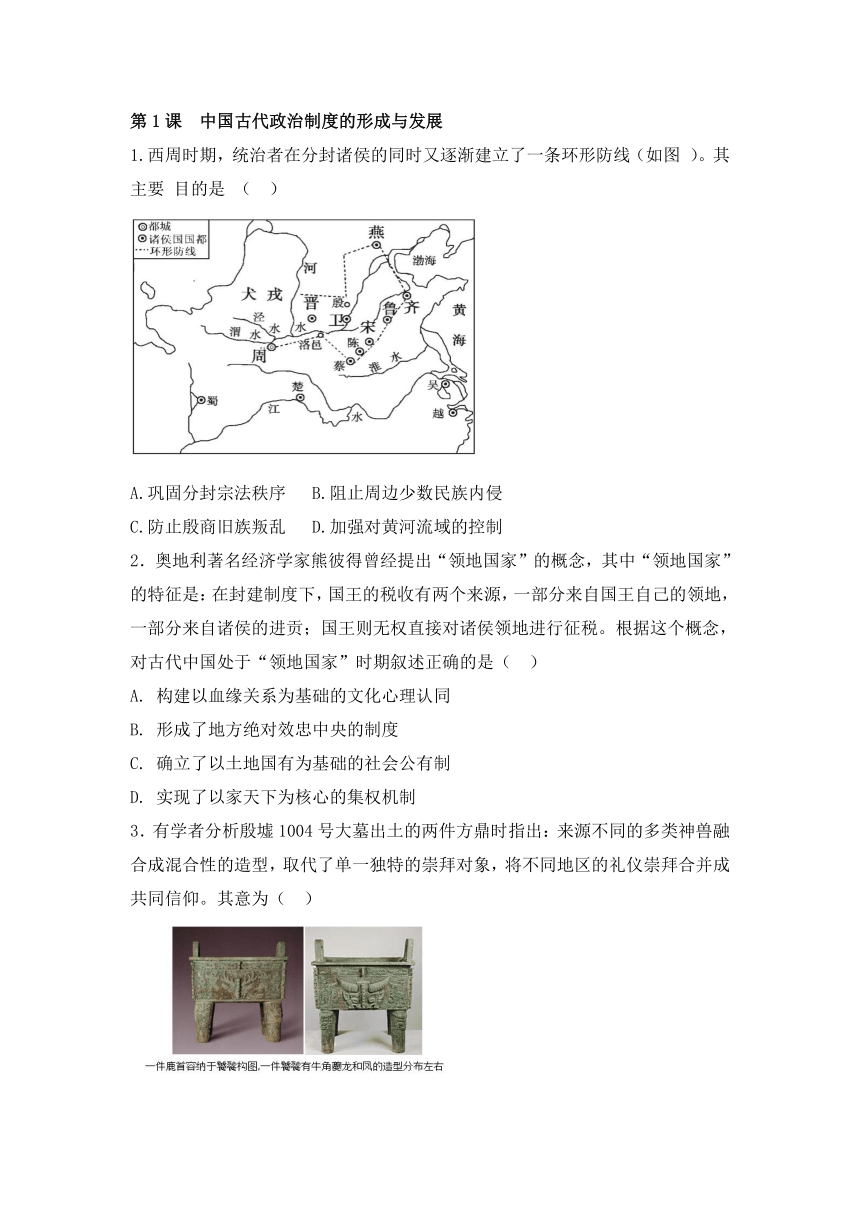

3.有学者分析殷墟1004号大墓出土的两件方鼎时指出:来源不同的多类神兽融合成混合性的造型,取代了单一独特的崇拜对象,将不同地区的礼仪崇拜合并成共同信仰。其意为(

)

A.

中国的原始文化星罗棋布多姿多彩B.

各地接受商王族信仰形成同一崇拜

C.

商朝已经形成统治地方的国家力量D.

蕴含着大一统的君主专制权力模式

4.清代乾隆年间出土了一件西周晚期的青铜器——散氏盘,盘中铭文记载了西周晚期夨国偷袭散国,两国议和后,夨国割让土地给散国,以赔偿其损失。两国进行土地划界时,相关程序必须经周王核准,以及大臣协助勘察和认定。据此可知当时(

)

A.“溥天之下,莫非王土”根深蒂固

B.周王室对各诸侯国拥有绝对控制权

C.诸侯国间的战争致使“王土”流失

D.诸侯国间的土地变更须经周王认可

5.《左传》记载,晋国赵鞅率军与郑国交战于铁(铁:铁丘,在今河南濮阳市西南),临战前发表誓词:“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡,士田十万。”这反映出当时晋国(

)

A.分封制度受到冲击

B.郡县制度全面推行

C.宗法等级秩序变动

D.国家政权趋向松散

6.在周代,天子要“抚诸侯”,诸侯要“尊天子”,“亲亲故尊祖,尊祖故敬宗,敬宗故收族,收族故宗庙严,宗庙严故重社稷,重社稷故爱百姓”。材料主要体现了(

)

A.全社会应相亲相爱,抵御外族

B.政权族权一体的国家观念

C.统治者应以德治民,反对苛政

D.诸侯对天子应履行的义务

7.夏商君主依据当时的“天命说”,宣称自己得天命。而周人认为天命需要德行来相配,天对于任何部族都是公平的;周朝建立后,周公又提出周的先祖们长期得到天的信任,因而能配命于天。这反映出(

)

A.早期政治中神权与王权逐步分离

B.传统学说维持政权合法性的功能强化

C.周朝继承了商代的中央政治体制

D.宗法制确保了周朝王权继承的稳定性

8.据记载,(西)周恭王灭密;周夷王烹杀齐哀公而立其异母弟静为齐国君;周宣王两次伐鲁而废嫡立庶和废长立幼;(东)周桓王立晋鄂侯之子晋哀侯为君。这说明此时(

)

A.诸侯对地方管理的自主权有名无实

B.“家国一体”政治体制逐渐走向瓦解

C.周王室对分封诸侯控制力逐渐削弱

D.周天子在分封诸侯中拥有绝对权威

9.夏商时期的封国是在原部族居住地上就地册封,而西周的封国是把同姓亲族或异姓功臣分封到边远的地方或新征服的土地上。这一变化(

)

A.

防止了贵族内部的政治纷争

B.

强化了封国国君的权力

C.

推动了民族交融和文化认同

D.

促进了官僚体制的形成

10.夏商西周时,营建王城先置宗庙、立社坛,宫城中东西井列有宗庙与宫殿,国之大事均在宗庙和社坛中进行。东周时,诸侯国营建都城则将宫殿置于宫城中央宗庙迁出宫城。这一变化反映出(

)

A.国家由分裂到统一

B.各诸侯国尊奉王室

C.集权体制逐步确立

D.礼乐制度更为成熟

11.据《春秋》记载,春秋时期,鲁国向周天子朝聘了六次,向齐、晋等国朝聘30次;滕、薛等国朝聘鲁国超过30次。相反,周桓王在位23年间曾五聘于鲁。这些现象突出反映了(

)

A.

鲁国在封国中的地位举足轻重

B.

周王室的影响力已不复存在

C.

朝聘成为维护礼乐秩序的手段

D.

传统文化被赋予了新的内涵

12.春秋时期,秦武公“伐邦、冀戎,初县之”;晋文公在新兼并土地上置县,以“异姓之能,掌其远官”。这些“县”的设置(

)

A.

增强了周王室对地方的控制B.

推动了地方管理体制的变革

C.

维护了传统贵族的政治利益

D.

加剧了诸侯割居混战的局面

13.西周贵族分为姬姓贵族和异姓贵族两大集团。根据西周铜器铭文中的记载,以周王为首的姬姓贵族娶妻,应娶异姓贵族的女子;异姓贵族娶妻,也多在姬姓贵族女子中选择。这表明,西周贵族的婚姻(

)

A.

维护门第等级

B.

严格遵守礼制

C.

政治色彩浓厚

D.

婚姻不能自主

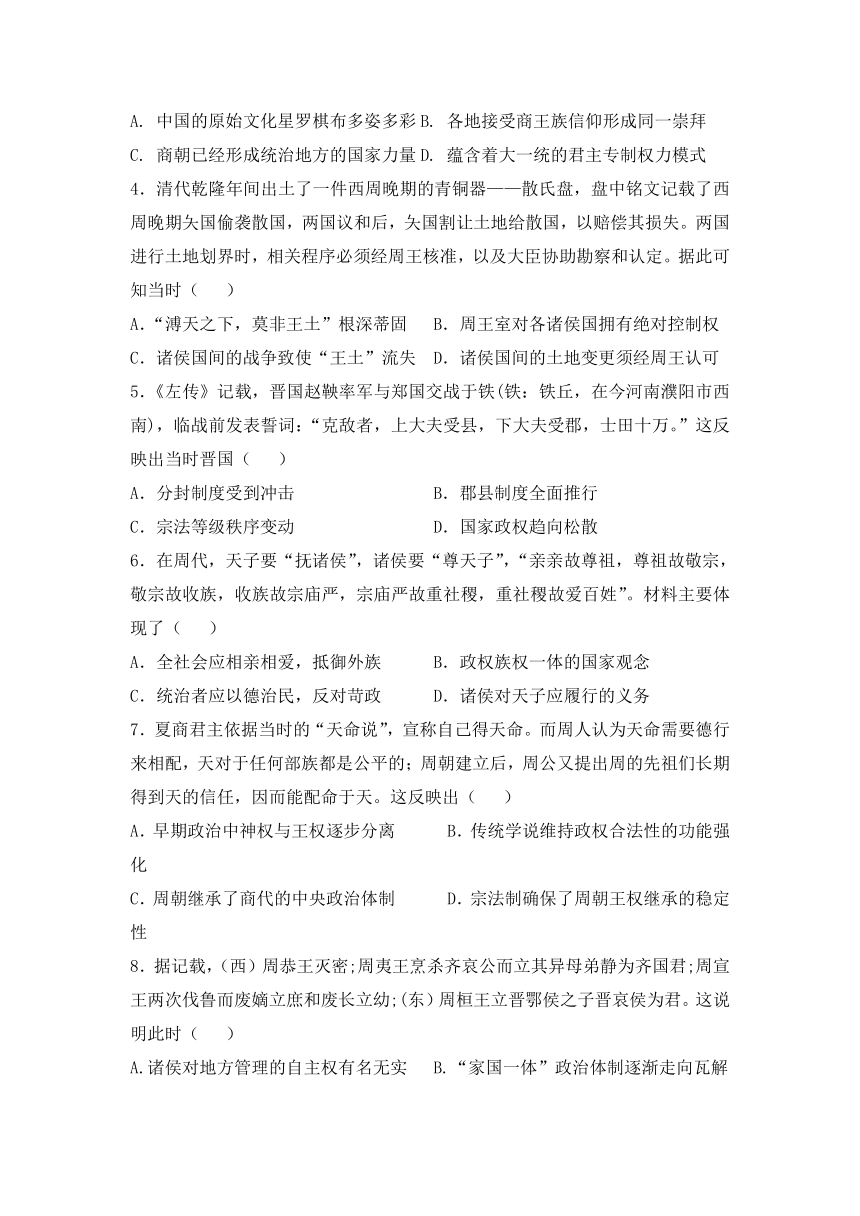

14.如表为唐代翰林学士的起源和演进概况。它反映了唐代

时期

概况

高祖、太宗时期

设立文学馆,弘文馆等学士,备君主顾问

高宗、武后时期

学士开始参与决策事务

玄宗时期

开开元初,设翰林待诏,后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策

A.

翰林学士逐渐控制了决策权

B.

文官地位日益提高

C.

三省六部制渐趋成熟

D.

朝廷内部权力的再分配

15.公元前

118

年,汉武帝初令郡国铸五铢钱。公元前

113

年,武帝下令由上林三官铸造

五铢钱,规定“三官钱”为全国通行的统一货币。其做法旨在(

)

A.统一财政经济

B.打击王国势力

C.加强中央集权

D.方便赋税征收

16.唐代有“出将入相”的惯例,人们认定“宁为百夫长,胜作一书生”宋代民间则流行“做人莫做军,做铁莫做针”的俗语,宋人认为“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,逐强敌于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及矣。”这表明( )

A.唐朝的大多数官员来源于武将

B.宋代文化相对于唐代更为发达

C.社会观念与政治环境关系密切

D.科举制度提高了文人社会地位

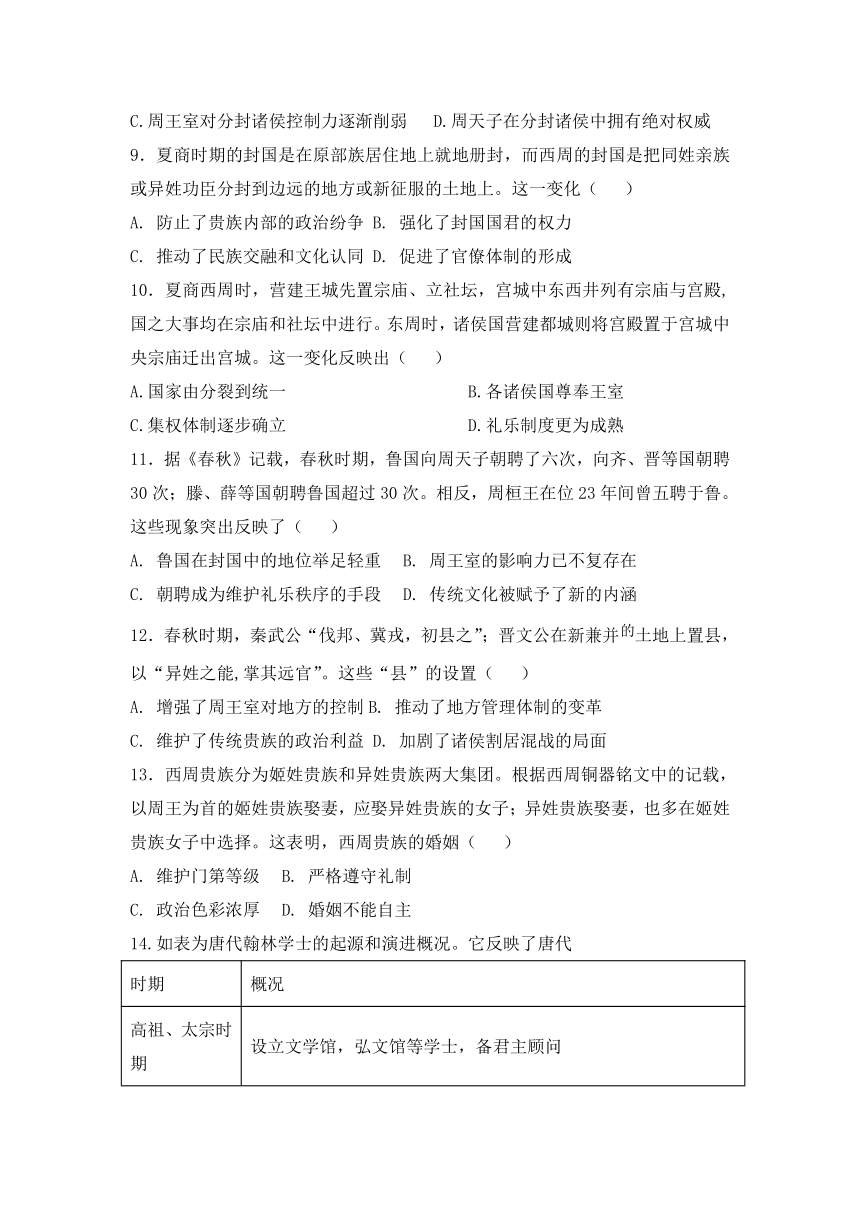

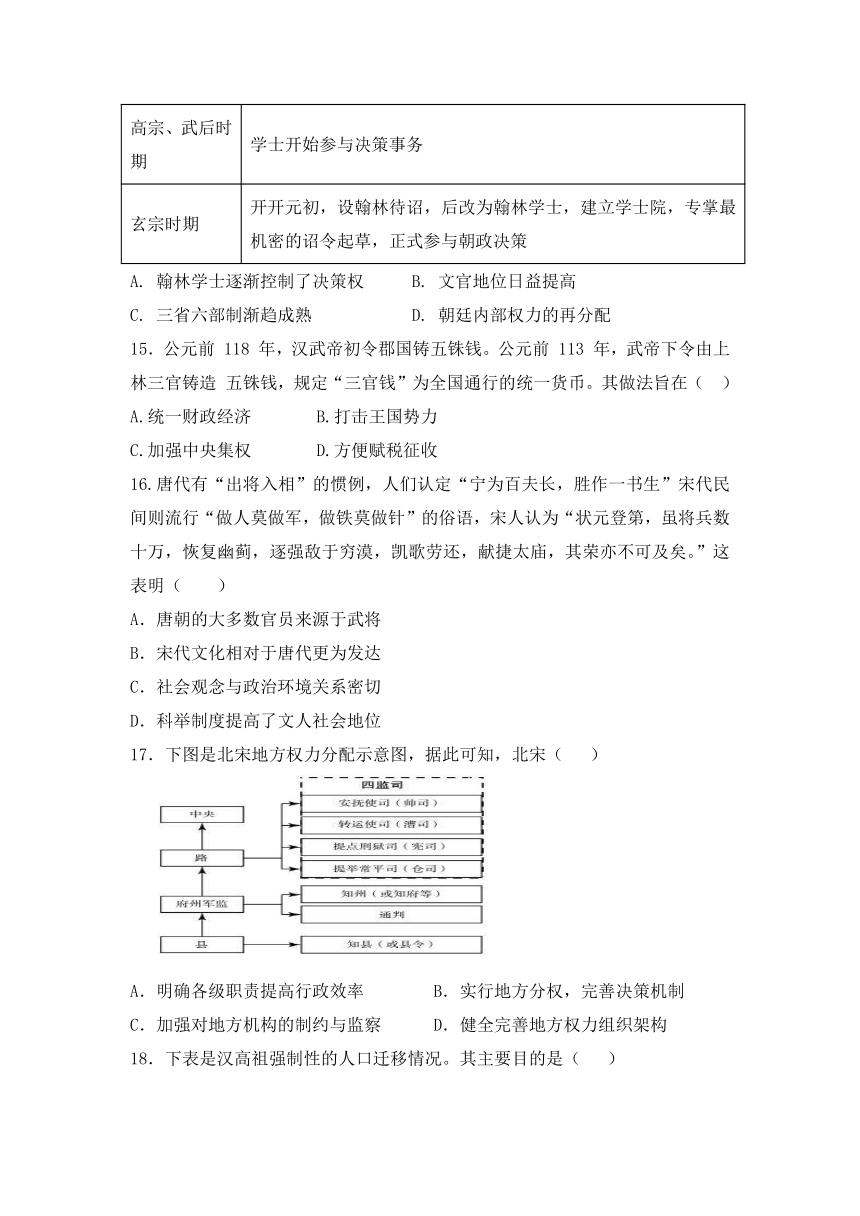

17.下图是北宋地方权力分配示意图,据此可知,北宋(

)

A.明确各级职责提高行政效率

B.实行地方分权,完善决策机制

C.加强对地方机构的制约与监察

D.健全完善地方权力组织架构

18.下表是汉高祖强制性的人口迁移情况。其主要目的是(

)

年代

内容

高祖五年(前202)

徙诸侯于关中,又徙吏二千石于长安

高祖九年(前198年)

徙齐楚犬族昭氏、屈氏、景氏、怀氏、田氏五姓于关中。

A.

休养生息

B.

加强中央集权

C.

充实关中

D.

缓和阶级矛盾

19.《中国政治制度史》载:“元代行省的职权,在元世祖时期主要是钱粮、户口、屯种、漕运等事务。成宗即位后,颁给行省长官虎符,使其统领本省军队。各行省的重大民政事务必须呈报中书省,军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不能调动军队。”这表明元代行省(

)

A.

实现了中央对地方垂直管理

B.

消除了地方割据的政治基础

C.

权力扩大但仍然受中央节制

D.

有利于维护边疆地区的稳定

20.唐代在遇到重大复杂的军国大事,御前会议和宰相会议难以做出正确判断时,往往由皇帝指令或宰相请求,召开百官决策会议。据此可知唐代(

)

A.决策机制趋于完备

B.政权架构呈现民主性

C.政治运行严谨高效

D.专制皇权具有开明性

21.朝议,亦称廷议或集议,是中国古代的朝廷议事制度。秦汉皇帝一般不会轻易否决朝议之事,唐代规定谏官随宰相入阁议事,宋太祖也常常违心屈从廷臣正确的意见。到了明代,天子对不合己意的廷议结果则屡次下议或置之不理。上述变化主要反映了(

)

A.决策失误逐渐减少

B.中央行政效率提高

C.宦官专权日益严重

D.君主专制权力强化

22.据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝(

)

A.

礼乐制度不复存在

B.

王位世袭制度消亡

C.

宗法制度开始解体

D.

分封制度受到挑战

23.西汉相衙门称“府”,九卿衙门称“寺”。西汉前期,御史大夫衙门位于皇宮之内,正门旁边悬挂的一小木牌上题“御史大夫寺”。约在汉武帝以后,御史大夫衙门搬出皇宫,正门悬挂大匾,上书“御史大夫府”这些变化可以说明,西汉后期御史大夫(

)

A.

职权范围扩大

B.

更加得到皇帝信重

C.

地位逐渐与丞相对等

D.

获得了中枢决策权力

24.钱穆在《国史新论》中写道“自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。”钱穆认为此项制度的意义是(

)

A.官僚政治逐渐取代贵族政治

B.开辟了入仕做官的新途径

C.有利于提高政府的行政效率

D.促使社会各阶层趋于固化

25.下图所示是中国古代中央官制从九卿到六部的演变情况。这表明(

)

A.行政权力增强皇族特权削弱

B.地方权力增强中央权力削弱

C.国家政务与皇家事务的分离

D.世卿世禄向科举取士的转变

26.元朝的行省实际上是封建中央集权分寄于地方,它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务。此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。行省的治所往往就是完成这种职能的中转站。材料意在说明行省制下(

)

A.中央政府权力遭到严重削弱?????

?B.地方与中央的相互制衡

C.中央集权与地方分权相结合?????

?D.地方势力威胁中央集权

27.据学者研究,清代安徽知县的平均任期如下表所示,全国的情况也大致如此。

由此可知,清代知县的任期状况(

)

A.不利于地方的长远发展

B.推动了中央集权的完善

C.确保了地方吏治的清明

D.受制于列强的外来压力

28.朱元璋建立明朝后,分封自己的儿子为藩王。各藩王封地分布统计如下(不含后移封地):据此可知,朱元璋分封藩王旨在(

)

A.维护边疆地区安宁

B.防范地方割据势力

C.稳定全国统治秩序

D.控制经济战略重心

29.中国古代加强皇权的措施中,常以内侍、贵戚监督并逐渐代替重臣,以近臣演变为重臣,把辅佐皇帝办事的侍从秘书机构发展为握有重权的权力机构。以下能体现这种变化的是(

)

A.中朝、内阁、军机处

B.中书门下、内阁、军机处

C.中朝、中书门下、内阁

D.尚书台、内阁、议政王大臣会议

30.康、雍、乾时期,逐渐形成大臣向皇帝单独呈送奏折进言的制度,皇帝亲自批阅密折,不

经过其他中转、收发环节。该制度旨在(

)

A.加强皇帝的专制独裁

B.打破因循守旧的风气

C.提高了行政决策效率

D.有利于处理紧急军务

31.《大明律》中官吏徇私犯罪行为的惩处比前代更为周备严厉,(官吏)“一时守令畏法,洁己爱民,以当上旨,吏治涣然丕变矣。下逮仁、宜,抚循休息,民人安乐,吏治澄清者百余年。”这说明(

)

A.

重典治吏规范统治秩序

B.

社会基层管理强化

C.

儒家思想主流地位淡化

D.

明初经济迅速恢复

32.下表是“明朝部分官员的职权及品秩表”。该表反映的明朝政治的特点是(

)

官员

职权

品秩

六部尚书

批答奏章的最高长官,掌各部事务

正二品

内阁大学士

批答百官奏章,兼管六部,商承政务

正五品

十三道监察御史

巡按州县,考察官员

正七品

知府

掌一府之政

正四品

A.

行政官员权力相互制约

B.

君主专制达到顶峰

C.

国家监察体系日趋完备

D.

机构设置重叠臃肿

33.清朝入关前,军国大事都由议政王大臣会议决定,其所通过的决议,“虽至尊(皇帝)无如之何”。军机处设立后,它的权力日渐式微,乾隆五十七年(1792年)被撤销。这一变化是由于议政王大臣会议(

)

A.遭到汉族地主官僚的反对

B.在和平时期失去其作用

C.与专制皇权的强化相抵触

D.不谙国家重大事务管理

34.钱穆在《中国历代政治得失》中指出:若张居正在汉唐宋三代,那是一好宰相。依明代制度论,张居正是一内阁学士,不是政府中最高领袖,不得以内阁学士而擅自做宰相,这是明代政制上最大的法理。钱穆意在说明明代(

)

A.

废除丞相违背潮流

B.

政治体制运行特点

C.

吏治败坏权臣弄权

D.

思想批判风气剧变

35.明朝正德十二年(1517

年),武宗想出关打猎游乐,在居庸关被巡关御史张钦杖剑挡驾,无奈悻悻而还。后来武宗乘张钦巡视他处之机,黑夜微服偷偷出关,一路都生怕张钦追拦。这一史事表明( )

A.君主专制空前加强??B.监察制度走向成熟

C.官僚体制制约皇权??D.北方边防体系严密

36.自古以来,“烽火戏诸侯”的故事广为流传,但相关历史记载多有不同。阅读材料,回答问题。

甲

周幽王取妻于西申,生平王,王或(又)取褒人之女,是褒姒,生伯盘。褒姒嬖(宠爱)于王,王与伯盘逐平王,平王走西申。幽王起师,回(围)平王于西申,申人弗界(给予),曾人乃降西戎,以攻幽王,幽王及伯盘乃灭,周乃亡。……晋文侯乃逆平王于少鄂,立之于京师。三年,乃东徙,止于成周。

--《清华简?系年》

乙

周宅丰、镐近戎人,与诸侯约,为高葆祷于王路,置鼓其上,远近相闻。即戎寇至,传鼓相告,诸侯之兵皆至救天子。戎寇当至,幽王击鼓,诸侯之兵皆至,褒姒大悦而笑,喜之。幽王欲褒姒之笑也,因数击鼓,诸侯之兵数至而无寇。至于后戎寇真至,幽王击鼓,诸侯兵不至。幽王之身乃死于丽山之下,为天下笑。……周避犬戎难,(平王)东迁洛邑。

--《吕氏春秋》

丙

褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至,至而无寇,褒姒乃大笑。……幽王以虢石父为卿,用事,国人皆怨。石父为人佞巧善谀好利,王用之;又废申后,去太子也。申侯怒,与增、西夷犬戎攻幽王。幽王举烽火征兵,兵莫至。遂杀幽王骊山下,虏褒姒,尽取周赂而去。于是诸侯乃即申侯而共立故幽王太子宜臼,是为平王,以奉周祀。

--司马迁《史记?周本纪》

注:《清华简》是清华大学收藏的战国中晚期竹简

(1)综合甲乙丙三则史料,简述从中我们可以认定的历史事实与历史结论。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析“烽火戏诸侯”的故事在中国古代广为流传的原因。(4分)

37.史料的搜集、整理和辨析是历史研究的基础。阅读材料,回答问题。

1968年,位于河北满城西汉中山靖王刘胜(汉武帝统治后期的诸侯王)墓中首次发现金缕玉衣。玉衣为汉代皇帝和高级贵族死后的敛服,一般用金缕、银缕、铜缕来缝制玉衣。在探究“刘胜的金缕玉衣是否能作为‘诸侯王僭越等级制度’的证据”这一主题时,有同学搜集并整理了如下史料。

材料一

西汉司马迁的《史记》未见关于“玉衣”的记载。

材料二

东汉卫宏的《汉旧仪》(记述西汉历史)记载,不仅皇帝的“玉衣”缝以黄金缕,而且诸侯的“玉衣”也“缀以黄金缕为之”。

材料三

东汉班固的《汉书》(记述西汉历史)中只见“玉衣”,而无金缕、银缕、铜缕之分的记载。

材料四

《后汉书·礼仪志下》(记述东汉历史)记载,皇帝的“玉衣”用金缕,诸侯王、列侯、始封贵人、公主用银缕,大贵人用铜缕。

材料五

截至2011年,两汉时期诸侯王墓葬中出土的玉衣统计数据如下表

西汉

东汉

汉高祖到汉武帝

汉武帝后

前期

中后期

金缕

7

6

0

0

银缕

1

2

2

4

铜缕

0

1

3

10

请就“刘胜的金缕玉衣是否能作为‘诸侯王僭越等级制度’的证据”这一主题,谈谈你的看法,并运用以上材料和史实,说明理由。

答案

1-5

DACDA

6-10

BBDCC

11-15

DBCDC

16-20CCBCD

21-25

ADCBC

26-30

CACAA

31-35

AACBC

36.(1)事实:周幽王宠溺褒姒;西周末年,王室衰微,宗法分封制受到冲击;西周灭亡与少数民族进攻有密切关系;西周亡于幽王时期,平王东迁洛邑,开创东周。

结论:“烽火戏诸侯”的故事在距当时最近的史料中未见记载,战国晚期始有“击鼓戏诸侯”之说,汉代才出现“烽火戏诸侯”的故事。由此可见“烽火戏诸侯”的故事未必真实。

(2)《史记》等历史典籍的记载与传播;轻视女子的儒家伦理观念的影响;对后世人尤其是历代统治者具有一定的启迪警示意义

37.看法一刘胜的金缕玉衣不能作为诸侯王挑战皇权的证据。

说明:刘胜是西汉时期的诸侯王,《史记》等记载西汉历史的文献史料无玉衣分级的记载。据材料二记载西汉皇帝与诸侯的玉衣没有分级,而记载东汉历史的《后汉书》中有玉衣分级制度的明确记载,说明玉衣分级制度在东汉时才出现。根据考古发现,在汉武帝前后,诸侯王墓葬均有金缕玉衣出土,由此可以推断,金缕玉衣与诸侯权力大小没有直接关系。

看法二刘胜

的金缕玉衣可以作为诸侯王挑战皇权的证据。

说明:《史记》等西汉史书没有玉衣分级制度的记载,但不能说明其他的史书里没有相关记载。汉武帝推行推恩令之后,诸侯王的实力逐渐下降,与考古资料所显现的汉武帝后,诸侯王使用金缕玉衣的数量不断下降相吻合

1.西周时期,统治者在分封诸侯的同时又逐渐建立了一条环形防线(如图

)。其主要

目的是

(

)

A.巩固分封宗法秩序

B.阻止周边少数民族内侵

C.防止殷商旧族叛乱

D.加强对黄河流域的控制

2.奥地利著名经济学家熊彼得曾经提出“领地国家”的概念,其中“领地国家”的特征是:在封建制度下,国王的税收有两个来源,一部分来自国王自己的领地,一部分来自诸侯的进贡;国王则无权直接对诸侯领地进行征税。根据这个概念,对古代中国处于“领地国家”时期叙述正确的是(

)

A.

构建以血缘关系为基础的文化心理认同

B.

形成了地方绝对效忠中央的制度

C.

确立了以土地国有为基础的社会公有制

D.

实现了以家天下为核心的集权机制

3.有学者分析殷墟1004号大墓出土的两件方鼎时指出:来源不同的多类神兽融合成混合性的造型,取代了单一独特的崇拜对象,将不同地区的礼仪崇拜合并成共同信仰。其意为(

)

A.

中国的原始文化星罗棋布多姿多彩B.

各地接受商王族信仰形成同一崇拜

C.

商朝已经形成统治地方的国家力量D.

蕴含着大一统的君主专制权力模式

4.清代乾隆年间出土了一件西周晚期的青铜器——散氏盘,盘中铭文记载了西周晚期夨国偷袭散国,两国议和后,夨国割让土地给散国,以赔偿其损失。两国进行土地划界时,相关程序必须经周王核准,以及大臣协助勘察和认定。据此可知当时(

)

A.“溥天之下,莫非王土”根深蒂固

B.周王室对各诸侯国拥有绝对控制权

C.诸侯国间的战争致使“王土”流失

D.诸侯国间的土地变更须经周王认可

5.《左传》记载,晋国赵鞅率军与郑国交战于铁(铁:铁丘,在今河南濮阳市西南),临战前发表誓词:“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡,士田十万。”这反映出当时晋国(

)

A.分封制度受到冲击

B.郡县制度全面推行

C.宗法等级秩序变动

D.国家政权趋向松散

6.在周代,天子要“抚诸侯”,诸侯要“尊天子”,“亲亲故尊祖,尊祖故敬宗,敬宗故收族,收族故宗庙严,宗庙严故重社稷,重社稷故爱百姓”。材料主要体现了(

)

A.全社会应相亲相爱,抵御外族

B.政权族权一体的国家观念

C.统治者应以德治民,反对苛政

D.诸侯对天子应履行的义务

7.夏商君主依据当时的“天命说”,宣称自己得天命。而周人认为天命需要德行来相配,天对于任何部族都是公平的;周朝建立后,周公又提出周的先祖们长期得到天的信任,因而能配命于天。这反映出(

)

A.早期政治中神权与王权逐步分离

B.传统学说维持政权合法性的功能强化

C.周朝继承了商代的中央政治体制

D.宗法制确保了周朝王权继承的稳定性

8.据记载,(西)周恭王灭密;周夷王烹杀齐哀公而立其异母弟静为齐国君;周宣王两次伐鲁而废嫡立庶和废长立幼;(东)周桓王立晋鄂侯之子晋哀侯为君。这说明此时(

)

A.诸侯对地方管理的自主权有名无实

B.“家国一体”政治体制逐渐走向瓦解

C.周王室对分封诸侯控制力逐渐削弱

D.周天子在分封诸侯中拥有绝对权威

9.夏商时期的封国是在原部族居住地上就地册封,而西周的封国是把同姓亲族或异姓功臣分封到边远的地方或新征服的土地上。这一变化(

)

A.

防止了贵族内部的政治纷争

B.

强化了封国国君的权力

C.

推动了民族交融和文化认同

D.

促进了官僚体制的形成

10.夏商西周时,营建王城先置宗庙、立社坛,宫城中东西井列有宗庙与宫殿,国之大事均在宗庙和社坛中进行。东周时,诸侯国营建都城则将宫殿置于宫城中央宗庙迁出宫城。这一变化反映出(

)

A.国家由分裂到统一

B.各诸侯国尊奉王室

C.集权体制逐步确立

D.礼乐制度更为成熟

11.据《春秋》记载,春秋时期,鲁国向周天子朝聘了六次,向齐、晋等国朝聘30次;滕、薛等国朝聘鲁国超过30次。相反,周桓王在位23年间曾五聘于鲁。这些现象突出反映了(

)

A.

鲁国在封国中的地位举足轻重

B.

周王室的影响力已不复存在

C.

朝聘成为维护礼乐秩序的手段

D.

传统文化被赋予了新的内涵

12.春秋时期,秦武公“伐邦、冀戎,初县之”;晋文公在新兼并土地上置县,以“异姓之能,掌其远官”。这些“县”的设置(

)

A.

增强了周王室对地方的控制B.

推动了地方管理体制的变革

C.

维护了传统贵族的政治利益

D.

加剧了诸侯割居混战的局面

13.西周贵族分为姬姓贵族和异姓贵族两大集团。根据西周铜器铭文中的记载,以周王为首的姬姓贵族娶妻,应娶异姓贵族的女子;异姓贵族娶妻,也多在姬姓贵族女子中选择。这表明,西周贵族的婚姻(

)

A.

维护门第等级

B.

严格遵守礼制

C.

政治色彩浓厚

D.

婚姻不能自主

14.如表为唐代翰林学士的起源和演进概况。它反映了唐代

时期

概况

高祖、太宗时期

设立文学馆,弘文馆等学士,备君主顾问

高宗、武后时期

学士开始参与决策事务

玄宗时期

开开元初,设翰林待诏,后改为翰林学士,建立学士院,专掌最机密的诏令起草,正式参与朝政决策

A.

翰林学士逐渐控制了决策权

B.

文官地位日益提高

C.

三省六部制渐趋成熟

D.

朝廷内部权力的再分配

15.公元前

118

年,汉武帝初令郡国铸五铢钱。公元前

113

年,武帝下令由上林三官铸造

五铢钱,规定“三官钱”为全国通行的统一货币。其做法旨在(

)

A.统一财政经济

B.打击王国势力

C.加强中央集权

D.方便赋税征收

16.唐代有“出将入相”的惯例,人们认定“宁为百夫长,胜作一书生”宋代民间则流行“做人莫做军,做铁莫做针”的俗语,宋人认为“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,逐强敌于穷漠,凯歌劳还,献捷太庙,其荣亦不可及矣。”这表明( )

A.唐朝的大多数官员来源于武将

B.宋代文化相对于唐代更为发达

C.社会观念与政治环境关系密切

D.科举制度提高了文人社会地位

17.下图是北宋地方权力分配示意图,据此可知,北宋(

)

A.明确各级职责提高行政效率

B.实行地方分权,完善决策机制

C.加强对地方机构的制约与监察

D.健全完善地方权力组织架构

18.下表是汉高祖强制性的人口迁移情况。其主要目的是(

)

年代

内容

高祖五年(前202)

徙诸侯于关中,又徙吏二千石于长安

高祖九年(前198年)

徙齐楚犬族昭氏、屈氏、景氏、怀氏、田氏五姓于关中。

A.

休养生息

B.

加强中央集权

C.

充实关中

D.

缓和阶级矛盾

19.《中国政治制度史》载:“元代行省的职权,在元世祖时期主要是钱粮、户口、屯种、漕运等事务。成宗即位后,颁给行省长官虎符,使其统领本省军队。各行省的重大民政事务必须呈报中书省,军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不能调动军队。”这表明元代行省(

)

A.

实现了中央对地方垂直管理

B.

消除了地方割据的政治基础

C.

权力扩大但仍然受中央节制

D.

有利于维护边疆地区的稳定

20.唐代在遇到重大复杂的军国大事,御前会议和宰相会议难以做出正确判断时,往往由皇帝指令或宰相请求,召开百官决策会议。据此可知唐代(

)

A.决策机制趋于完备

B.政权架构呈现民主性

C.政治运行严谨高效

D.专制皇权具有开明性

21.朝议,亦称廷议或集议,是中国古代的朝廷议事制度。秦汉皇帝一般不会轻易否决朝议之事,唐代规定谏官随宰相入阁议事,宋太祖也常常违心屈从廷臣正确的意见。到了明代,天子对不合己意的廷议结果则屡次下议或置之不理。上述变化主要反映了(

)

A.决策失误逐渐减少

B.中央行政效率提高

C.宦官专权日益严重

D.君主专制权力强化

22.据《史记》记载,春秋时期,楚国国君熊通要求提升爵位等级,遭到周桓王拒绝。熊通怒称现在周边地区都归附了楚国,“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”。这表明当时周朝(

)

A.

礼乐制度不复存在

B.

王位世袭制度消亡

C.

宗法制度开始解体

D.

分封制度受到挑战

23.西汉相衙门称“府”,九卿衙门称“寺”。西汉前期,御史大夫衙门位于皇宮之内,正门旁边悬挂的一小木牌上题“御史大夫寺”。约在汉武帝以后,御史大夫衙门搬出皇宫,正门悬挂大匾,上书“御史大夫府”这些变化可以说明,西汉后期御史大夫(

)

A.

职权范围扩大

B.

更加得到皇帝信重

C.

地位逐渐与丞相对等

D.

获得了中枢决策权力

24.钱穆在《国史新论》中写道“自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。”钱穆认为此项制度的意义是(

)

A.官僚政治逐渐取代贵族政治

B.开辟了入仕做官的新途径

C.有利于提高政府的行政效率

D.促使社会各阶层趋于固化

25.下图所示是中国古代中央官制从九卿到六部的演变情况。这表明(

)

A.行政权力增强皇族特权削弱

B.地方权力增强中央权力削弱

C.国家政务与皇家事务的分离

D.世卿世禄向科举取士的转变

26.元朝的行省实际上是封建中央集权分寄于地方,它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务。此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。行省的治所往往就是完成这种职能的中转站。材料意在说明行省制下(

)

A.中央政府权力遭到严重削弱?????

?B.地方与中央的相互制衡

C.中央集权与地方分权相结合?????

?D.地方势力威胁中央集权

27.据学者研究,清代安徽知县的平均任期如下表所示,全国的情况也大致如此。

由此可知,清代知县的任期状况(

)

A.不利于地方的长远发展

B.推动了中央集权的完善

C.确保了地方吏治的清明

D.受制于列强的外来压力

28.朱元璋建立明朝后,分封自己的儿子为藩王。各藩王封地分布统计如下(不含后移封地):据此可知,朱元璋分封藩王旨在(

)

A.维护边疆地区安宁

B.防范地方割据势力

C.稳定全国统治秩序

D.控制经济战略重心

29.中国古代加强皇权的措施中,常以内侍、贵戚监督并逐渐代替重臣,以近臣演变为重臣,把辅佐皇帝办事的侍从秘书机构发展为握有重权的权力机构。以下能体现这种变化的是(

)

A.中朝、内阁、军机处

B.中书门下、内阁、军机处

C.中朝、中书门下、内阁

D.尚书台、内阁、议政王大臣会议

30.康、雍、乾时期,逐渐形成大臣向皇帝单独呈送奏折进言的制度,皇帝亲自批阅密折,不

经过其他中转、收发环节。该制度旨在(

)

A.加强皇帝的专制独裁

B.打破因循守旧的风气

C.提高了行政决策效率

D.有利于处理紧急军务

31.《大明律》中官吏徇私犯罪行为的惩处比前代更为周备严厉,(官吏)“一时守令畏法,洁己爱民,以当上旨,吏治涣然丕变矣。下逮仁、宜,抚循休息,民人安乐,吏治澄清者百余年。”这说明(

)

A.

重典治吏规范统治秩序

B.

社会基层管理强化

C.

儒家思想主流地位淡化

D.

明初经济迅速恢复

32.下表是“明朝部分官员的职权及品秩表”。该表反映的明朝政治的特点是(

)

官员

职权

品秩

六部尚书

批答奏章的最高长官,掌各部事务

正二品

内阁大学士

批答百官奏章,兼管六部,商承政务

正五品

十三道监察御史

巡按州县,考察官员

正七品

知府

掌一府之政

正四品

A.

行政官员权力相互制约

B.

君主专制达到顶峰

C.

国家监察体系日趋完备

D.

机构设置重叠臃肿

33.清朝入关前,军国大事都由议政王大臣会议决定,其所通过的决议,“虽至尊(皇帝)无如之何”。军机处设立后,它的权力日渐式微,乾隆五十七年(1792年)被撤销。这一变化是由于议政王大臣会议(

)

A.遭到汉族地主官僚的反对

B.在和平时期失去其作用

C.与专制皇权的强化相抵触

D.不谙国家重大事务管理

34.钱穆在《中国历代政治得失》中指出:若张居正在汉唐宋三代,那是一好宰相。依明代制度论,张居正是一内阁学士,不是政府中最高领袖,不得以内阁学士而擅自做宰相,这是明代政制上最大的法理。钱穆意在说明明代(

)

A.

废除丞相违背潮流

B.

政治体制运行特点

C.

吏治败坏权臣弄权

D.

思想批判风气剧变

35.明朝正德十二年(1517

年),武宗想出关打猎游乐,在居庸关被巡关御史张钦杖剑挡驾,无奈悻悻而还。后来武宗乘张钦巡视他处之机,黑夜微服偷偷出关,一路都生怕张钦追拦。这一史事表明( )

A.君主专制空前加强??B.监察制度走向成熟

C.官僚体制制约皇权??D.北方边防体系严密

36.自古以来,“烽火戏诸侯”的故事广为流传,但相关历史记载多有不同。阅读材料,回答问题。

甲

周幽王取妻于西申,生平王,王或(又)取褒人之女,是褒姒,生伯盘。褒姒嬖(宠爱)于王,王与伯盘逐平王,平王走西申。幽王起师,回(围)平王于西申,申人弗界(给予),曾人乃降西戎,以攻幽王,幽王及伯盘乃灭,周乃亡。……晋文侯乃逆平王于少鄂,立之于京师。三年,乃东徙,止于成周。

--《清华简?系年》

乙

周宅丰、镐近戎人,与诸侯约,为高葆祷于王路,置鼓其上,远近相闻。即戎寇至,传鼓相告,诸侯之兵皆至救天子。戎寇当至,幽王击鼓,诸侯之兵皆至,褒姒大悦而笑,喜之。幽王欲褒姒之笑也,因数击鼓,诸侯之兵数至而无寇。至于后戎寇真至,幽王击鼓,诸侯兵不至。幽王之身乃死于丽山之下,为天下笑。……周避犬戎难,(平王)东迁洛邑。

--《吕氏春秋》

丙

褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至,至而无寇,褒姒乃大笑。……幽王以虢石父为卿,用事,国人皆怨。石父为人佞巧善谀好利,王用之;又废申后,去太子也。申侯怒,与增、西夷犬戎攻幽王。幽王举烽火征兵,兵莫至。遂杀幽王骊山下,虏褒姒,尽取周赂而去。于是诸侯乃即申侯而共立故幽王太子宜臼,是为平王,以奉周祀。

--司马迁《史记?周本纪》

注:《清华简》是清华大学收藏的战国中晚期竹简

(1)综合甲乙丙三则史料,简述从中我们可以认定的历史事实与历史结论。(8分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析“烽火戏诸侯”的故事在中国古代广为流传的原因。(4分)

37.史料的搜集、整理和辨析是历史研究的基础。阅读材料,回答问题。

1968年,位于河北满城西汉中山靖王刘胜(汉武帝统治后期的诸侯王)墓中首次发现金缕玉衣。玉衣为汉代皇帝和高级贵族死后的敛服,一般用金缕、银缕、铜缕来缝制玉衣。在探究“刘胜的金缕玉衣是否能作为‘诸侯王僭越等级制度’的证据”这一主题时,有同学搜集并整理了如下史料。

材料一

西汉司马迁的《史记》未见关于“玉衣”的记载。

材料二

东汉卫宏的《汉旧仪》(记述西汉历史)记载,不仅皇帝的“玉衣”缝以黄金缕,而且诸侯的“玉衣”也“缀以黄金缕为之”。

材料三

东汉班固的《汉书》(记述西汉历史)中只见“玉衣”,而无金缕、银缕、铜缕之分的记载。

材料四

《后汉书·礼仪志下》(记述东汉历史)记载,皇帝的“玉衣”用金缕,诸侯王、列侯、始封贵人、公主用银缕,大贵人用铜缕。

材料五

截至2011年,两汉时期诸侯王墓葬中出土的玉衣统计数据如下表

西汉

东汉

汉高祖到汉武帝

汉武帝后

前期

中后期

金缕

7

6

0

0

银缕

1

2

2

4

铜缕

0

1

3

10

请就“刘胜的金缕玉衣是否能作为‘诸侯王僭越等级制度’的证据”这一主题,谈谈你的看法,并运用以上材料和史实,说明理由。

答案

1-5

DACDA

6-10

BBDCC

11-15

DBCDC

16-20CCBCD

21-25

ADCBC

26-30

CACAA

31-35

AACBC

36.(1)事实:周幽王宠溺褒姒;西周末年,王室衰微,宗法分封制受到冲击;西周灭亡与少数民族进攻有密切关系;西周亡于幽王时期,平王东迁洛邑,开创东周。

结论:“烽火戏诸侯”的故事在距当时最近的史料中未见记载,战国晚期始有“击鼓戏诸侯”之说,汉代才出现“烽火戏诸侯”的故事。由此可见“烽火戏诸侯”的故事未必真实。

(2)《史记》等历史典籍的记载与传播;轻视女子的儒家伦理观念的影响;对后世人尤其是历代统治者具有一定的启迪警示意义

37.看法一刘胜的金缕玉衣不能作为诸侯王挑战皇权的证据。

说明:刘胜是西汉时期的诸侯王,《史记》等记载西汉历史的文献史料无玉衣分级的记载。据材料二记载西汉皇帝与诸侯的玉衣没有分级,而记载东汉历史的《后汉书》中有玉衣分级制度的明确记载,说明玉衣分级制度在东汉时才出现。根据考古发现,在汉武帝前后,诸侯王墓葬均有金缕玉衣出土,由此可以推断,金缕玉衣与诸侯权力大小没有直接关系。

看法二刘胜

的金缕玉衣可以作为诸侯王挑战皇权的证据。

说明:《史记》等西汉史书没有玉衣分级制度的记载,但不能说明其他的史书里没有相关记载。汉武帝推行推恩令之后,诸侯王的实力逐渐下降,与考古资料所显现的汉武帝后,诸侯王使用金缕玉衣的数量不断下降相吻合

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理