选择必修1第11课中国古代的民族关系与对外交往 能力提升卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 选择必修1第11课中国古代的民族关系与对外交往 能力提升卷(word版含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中国古代的民族关系与对外交往

一、单选题(20小题60分)

1.(2021·广东汕头市·高三二模)某学者指出:“吉林发现了带‘长’字汉代瓦当;内蒙古发现了‘单于和亲’的汉字瓦当;云南出土了‘滇王之印’的汉代金印;新疆沙雅遗址出土‘汉归义羌长’印;青海一座匈奴墓出土“汉匈奴归义亲汉长”篆文铜印。”以上历史叙述意在表明,汉代

A.对地方势力控制明显加强

B.疆域范围极其广阔

C.汉族与周边民族交往密切

D.儒家思想影响扩大

2.(2021·山东临沂市·高三一模)汉代的互市成为汉民族与匈奴、鲜卑、乌桓等边疆少数民族进行交换的一种重要方式。汉朝以铁器、丝织品和其他手工艺品及粮食等,交换少数民族的牛马及土特产品。这反映了

A.各民族群众可以自由进行贸易

B.汉朝不再推行重农抑商政策

C.汉朝加强了对少数民族的管理

D.中原与边疆生产方式的差异

3.(2021·湖南永州市·高三二模)东汉班固在谈及边患时指出:“汉兴已来,旷世历年,兵缠夷狄。绥御之方,其途不一,……绝之未知其利,通之不闻其害,设后北房稍强,方复求为交通,将何所及?不若因今施惠,为上策。”这一主张

A.顺应了当时民族交融的发展趋势

B.完全摒弃了传统的夷夏之辨观念

C.体现了道家小国寡民的治国理念

D.强调和亲对解决边患的决定作用

4.(2021·全国高三专题练习)下列史料中关于文成公主人藏的记载,可以得出的结论是

记载

出处

(禄东赞)始入朝,占对合旨,太宗擢拜右卫大将军,以琅邪公主外孙妻之。禄东赞自言:“先臣为聘妇,不敢奉诏。且赞普未谒公主,陪臣敢辞!”帝异其言,然欲怀以恩。

《新唐书》

春,甲戌,以吐蕃禄东赞为右卫大将军。上嘉禄东赞善应对,以琅邪公主外孙段氏妻之;辞曰:“臣国中自有妇,不可弃也。且赞普未得谒公主,陪臣何敢先娶!”上益贤之,然欲抚以厚恩,竞不从其志。

《资治通鉴》

吐蕃相禄东赞,贞观十五年来朝。许以文成公主出降,赞普遣禄东赞来迓。召见顾问,诏以琅邪公主外孙女妻之。禄东赞辞曰:“臣本国有妇。且赞府未谒公主,陪臣安敢辄娶?”太宗嘉之,欲抚以厚恩,乃以为右卫大将军。

《册府元龟》

A.禄东赞于贞观十五年初来唐朝觐见

B.琅琊长公主外孙女段氏陪嫁于赞普

C.赞普在禄东赞来唐之前已见过公主

D.唐太宗对禄东赞以礼相待,重视与吐番的关系

5.(2021·辽宁高三一模)宋仁宗天圣四年(1026年),中书上书称榷场的设立不是独利的贸易,而是要“南北往来但无猜阻”,具有绥怀远俗的意图。由此可见,两宋时期的権场贸易

A.以增加财政收入为主要目的

B.利用经济手段处理民族事务

C.有效地控制了周边少数民族

D.推动了政府经济政策的转变

6.(2021·辽宁)下表是不同时期的少数民族政权的文献资料。分析材料可知,表格中的少数民族

内容

出处

“昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。

《魏书.序纪》(注:魏书,记载北魏王朝的史书)

受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先?孔子大圣,万世所尊,宜先。

《辽史》卷七十二

“诏设御史大夫、御史中丞、翰林学士院、大宗正府、殿前都点检……(地方)设路、府、州、县”

《金史·百官志》

A.华夏认同观念逐渐增强

B.发展水平已与汉族一致

C.努力维护本民族的传统

D.普遍接受儒家主流思想

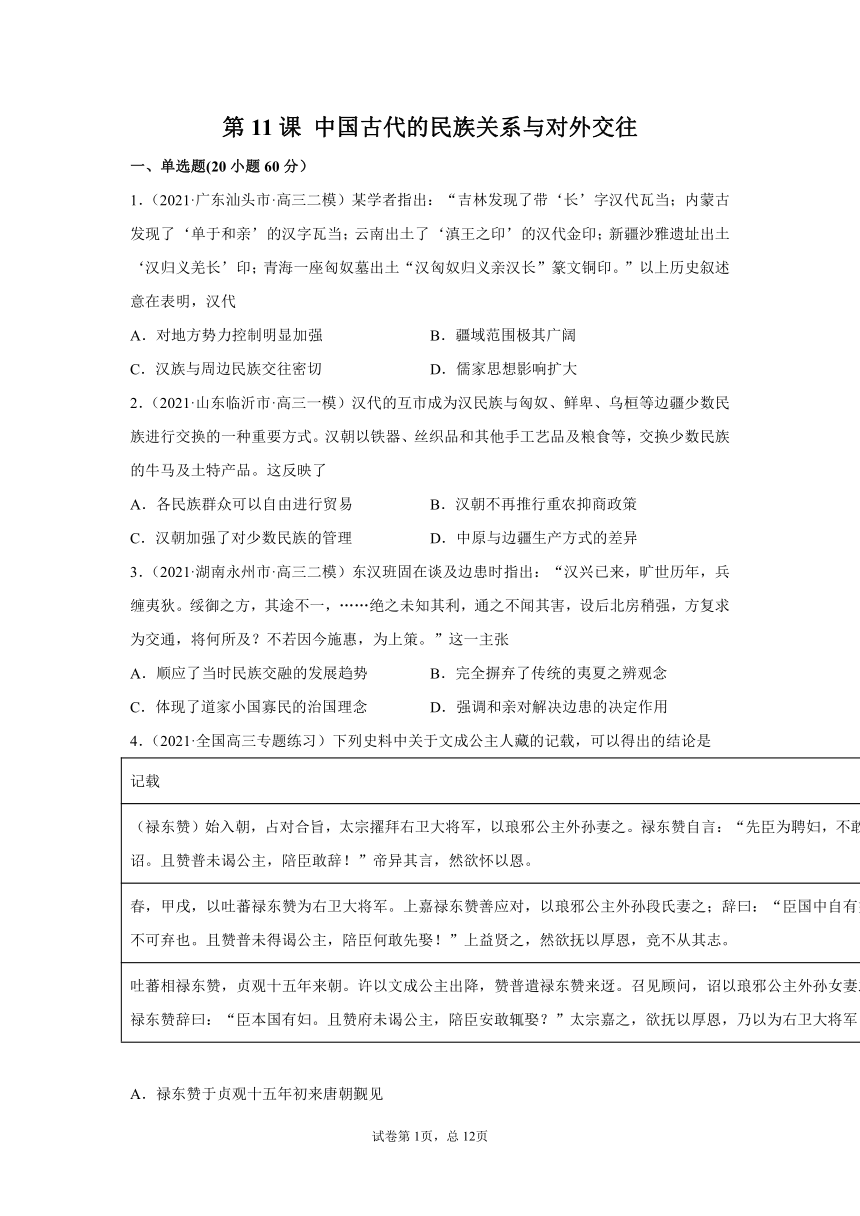

7.(2021·新疆高三月考)下图为唐宋丝绸之路形势图,导致这种变化的社会政治原因是

A.统一的多民族国家的巩固

B.经济中心已移至南方

C.政府实施开放的对外政策

D.北方多民族政权并立

8.(2021·北京海淀区·人大附中)“清乐”源自汉代乐府的俗乐,魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由“胡人”演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明,魏晋以来

A.中原的传统文化日渐消亡

B.各民族文化互动增多,不断交融

C.汉代的礼乐制度逐步复原

D.西域文化成为南北朝文化的主流

9.(2021·全国)史载,康熙帝北巡,行至华北平原与内蒙古草原接壤地带,发现一片水草丰美、林木葱郁、动物繁多的地方,出于“肄武”与“定边”的考虑,令人“往相度地势,酌设围场”,划定了14000多平方公里的地方作为围场猎苑。结合史实判断该“围场”具备了下列项中哪些功能(

)。

①避暑②练兵③围猎④处理民族事务

A.①②

B.③④

C.①②③

D.①②③④

10.(2021·哈密市第十五中学高三二模)土司是中央政权承认的少数民族世袭首领。1726年云贵总督鄂尔泰建议取消西南地区的土司制度,设立府、厅、州、县,派遣有一定任期的流官对当地进行管理,同时添设军事机构,后来清廷批准了这些建议。这一做法有利于

A.完善中央官制

B.实现民族自治

C.消弭军事冲突

D.维护国家统一

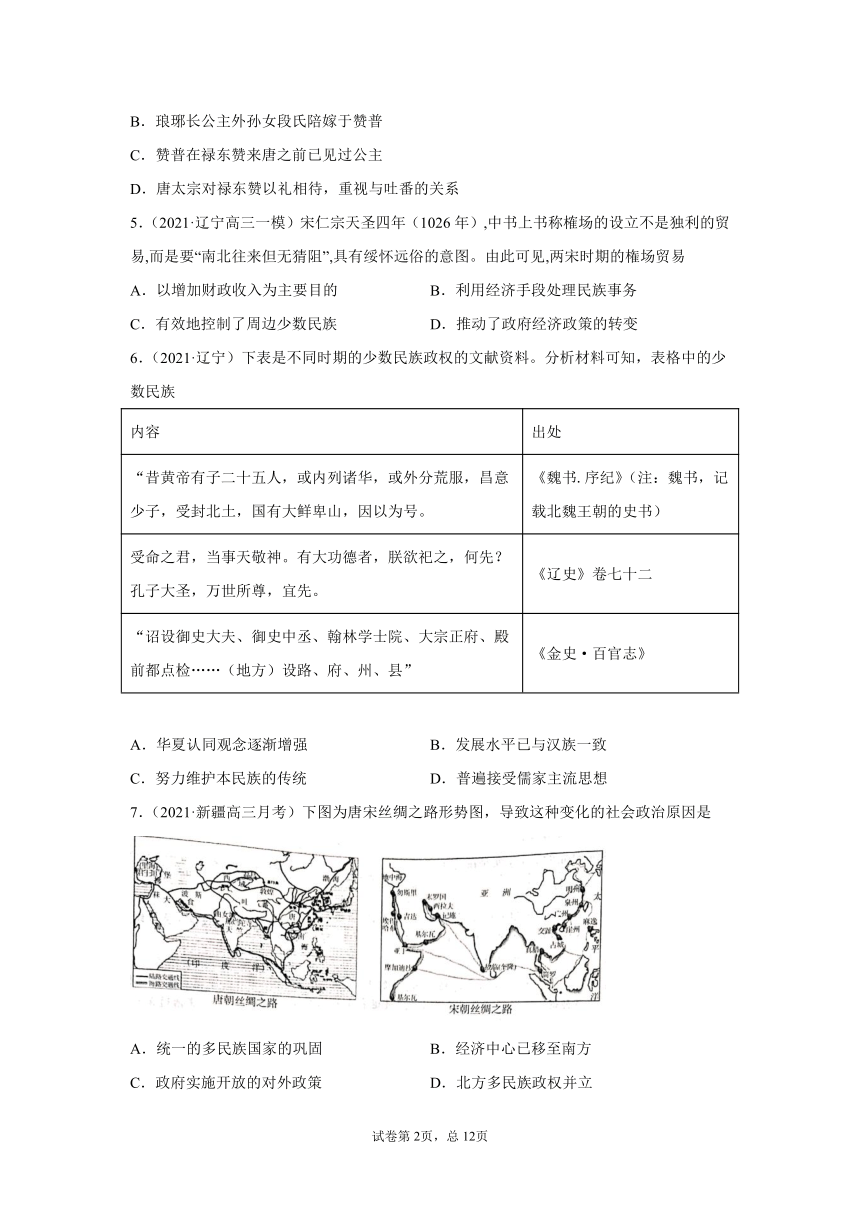

11.(2021·全国高三专题练习)如图是乾隆皇帝纪念渥巴锡率部东归的碑文拓片和颁发给土尔扈特与和硕特部的大印。这体现了

A.艺术审美与史料价值的统一

B.中外文化不断交融

C.民族团结和平等的民族政策

D.乾隆帝的浪漫情怀

12.(2021·辽宁高三三模)汉代董仲舒认为三统循环是天意的显示,他提出“三统之变,近夷遐方无有,生煞者独中国。”认为只有华夏族才有资格统治天下;隋代大儒王通提出:“天命不于长,惟归有德。夷狄之德,黎民怀之。”上述变化反映出

A.中原王朝走向衰落

B.儒家的民族思想日益开明

C.儒家开始追求德治

D.政府推行开化的民族政策

13.(2021·辽宁沈阳市·沈阳二中高三其他模拟)汉朝时,交领右衽、束发戴冠成为社会服饰规范,极少能见到左衽服。而在魏晋时期墓壁画中却有很多贵族和平民穿左衽袖衫的画像。这一变化主要是源于

A.审美标准的差异

B.佛教文化的传播

C.绘画风格的影响

D.民族文化的交融

14.(2021·辽宁朝阳市·高三二模)宋朝差吏男仆按规定戴“曲翅幞头”,式样可见于宣化辽墓壁画。契丹男子通常披发,一些比较有身份的人在宋朝开始慢慢将头发上拢,裹成“兔鹘巾”,这样的发饰与唐朝的幞头类似。这反映出

A.社会经济的发展

B.程朱理学的影响

C.民族交融的加深

D.专制集权的强化

15.(2021·兴宁市第一中学高三月考)唐太宗时期,境内居住着大量外国侨民仅广州的西洋侨民就有二十万人以上。这些外国侨民可以享受“国民待遇”自由生活、经商学习、参加科举考试,有不少人在中央或地方的官府中任职。这反映了唐朝

A.国家治理制度进一步完善

B.文明具有开放性和包容性

C.实行民族平等与团结政策

D.经济发展居世界领先地位

16.(2021·黑龙江哈尔滨市·哈九中高三期末)下图是唐朝墓葬中出土的胡人着大唐衣冠打马球的壁画。打马球壁画在唐代贵族墓中多有发现。这类壁画体现了

A.华夏文化对域外文化的优势地位

B.文人审美与市井风情的融合

C.中原生活方式决定胡人生活方式

D.唐人对竞技体育活动的热爱

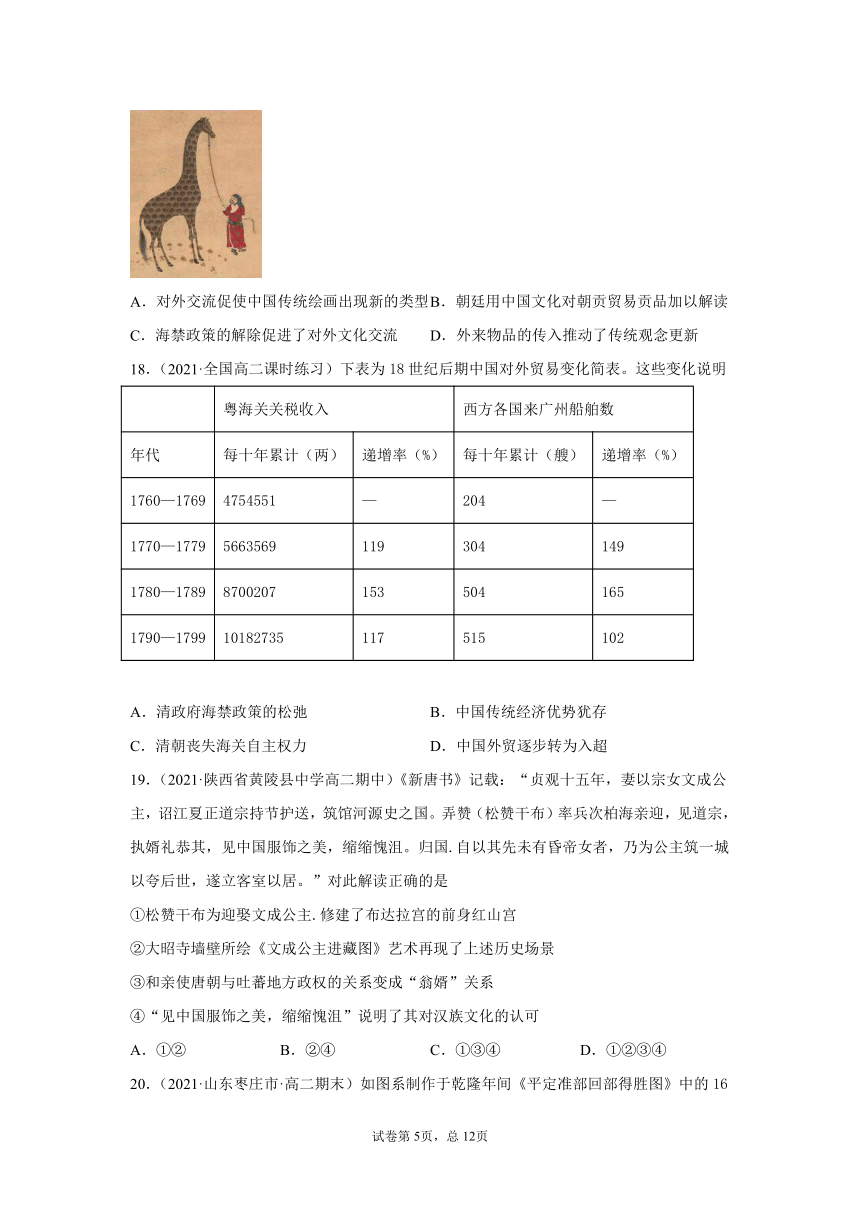

17.(2021·全国高三专题练习)图中的动物是郑和下西洋时外国使臣随船向明政府贡献的奇珍异兽。明朝君臣认为,这就是中国传说中的“麒麟”。明成祖遂厚赐外国使臣。这表明当时

A.对外交流促使中国传统绘画出现新的类型

B.朝廷用中国文化对朝贡贸易贡品加以解读

C.海禁政策的解除促进了对外文化交流

D.外来物品的传入推动了传统观念更新

18.(2021·全国高二课时练习)下表为18世纪后期中国对外贸易变化简表。这些变化说明

粤海关关税收入

西方各国来广州船舶数

年代

每十年累计(两)

递增率(%)

每十年累计(艘)

递增率(%)

1760—1769

4754551

—

204

—

1770—1779

5663569

119

304

149

1780—1789

8700207

153

504

165

1790—1799

10182735

117

515

102

A.清政府海禁政策的松弛

B.中国传统经济优势犹存

C.清朝丧失海关自主权力

D.中国外贸逐步转为入超

19.(2021·陕西省黄陵县中学高二期中)《新唐书》记载:“贞观十五年,妻以宗女文成公主,诏江夏正道宗持节护送,筑馆河源史之国。弄赞(松赞干布)率兵次柏海亲迎,见道宗,执婿礼恭其,见中国服饰之美,缩缩愧沮。归国.自以其先未有昏帝女者,乃为公主筑一城以夸后世,遂立客室以居。”对此解读正确的是

①松赞干布为迎娶文成公主.修建了布达拉宫的前身红山宫

②大昭寺墙壁所绘《文成公主进藏图》艺术再现了上述历史场景

③和亲使唐朝与吐蕃地方政权的关系变成“翁婿”关系

④“见中国服饰之美,缩缩愧沮”说明了其对汉族文化的认可

A.①②

B.②④

C.①③④

D.①②③④

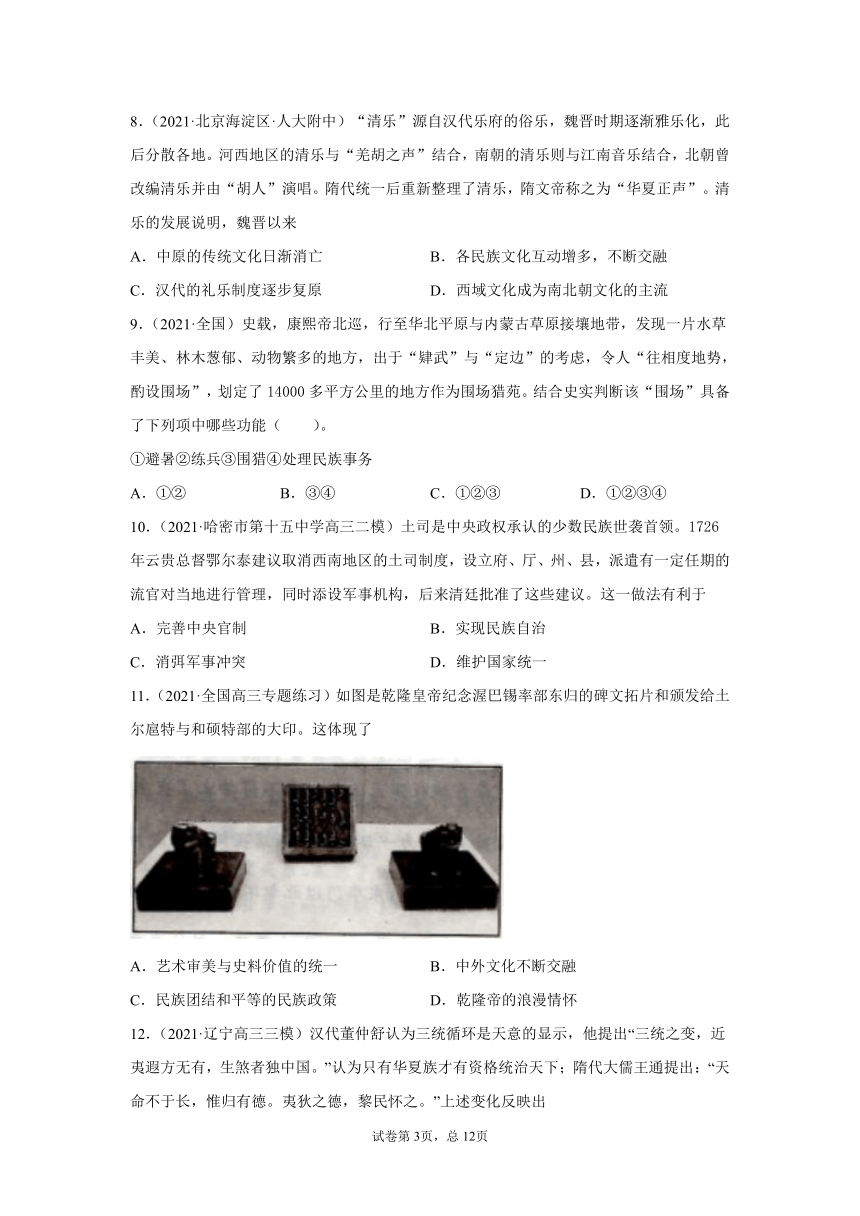

20.(2021·山东枣庄市·高二期末)如图系制作于乾隆年间《平定准部回部得胜图》中的16幅战图之一。该组战图围绕“战争”“献俘”“庆功”三个主题再现清军平定准、回两部叛乱的历史,由当时的西方传教士郎世宁等人起稿绘图后送往法国雕刻成铜版。该组战图

A.还原了伊犁叛军受降的真实场景

B.结合了西方立体派绘画创作特点

C.反映了科技实力落后法国的现状

D.宣示了西北边陲主权归属的事实

二、材料分析题(40分)

21.(2021·辽宁营口市·高二期末)中国古代杰出帝王往往因时因势制定民族政策,有力地推动了多民族统一国家的建立和巩固。阅读下列材料,回答问题

材料一

秦始皇初灭六国,便迁徙天下豪富12万户到咸阳,一部分散到巴蜀等地。……将军蒙恬率大军30万人击走匈奴,取河南地,筑44个县城,徙内地罪人去居住。汉族文化和先进的生产技术带到游牧地区,变牧地为耕地,扩大了北方边境。又征发曾犯逃亡罪的人及赘婿、小商贾为兵,取南方桂林、南海等郡,又发50万人守五岭,与土著杂居。汉族文化技术传入南方,岭南开始成为中国的领土。

——范文澜《中国通史》

材料二

历代统治者为巩固自身封建统治,制定并实施治理边疆的政策。两汉时期,在边疆设立了众多郡县和属国,又在辽阔的西北边疆地区设立西域都护府。为了维护边疆地区的稳定,唐王朝确立了军镇屯成制度。唐朝政府安排边疆民族子弟学习汉族文化,并将众多汉文经典书籍领赐给边疆民族。元代,在边疆设立了宣慰司,任用大量土官,因俗而治;建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度。清代,雍正皇帝在西南地区推行“改土归流”。乾隆皇帝表示:“蒙古人、汉人,同属臣民。”

——据马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》整理

(1)据材料一归纳秦始皇管辖边疆地区的措施,并指出其积极意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代治理边疆的特点及对今天处理民族关系的启示。

22.(2021·福建厦门市·厦门双十中学)阅读材料,完成下列要求。

材料

自古以来,我国各民族之间保持着密切联系,中国的对外交往也有着悠久的历史,历代政府都有管理边疆民族和国外宾客的机构。

——据统编版高中历史选择性必修1《中国古代的民族关系与对外交往》整理

材料反映了中国古代民族关系和对外交往的历史,从材料中选取一个角度,拟定一个论题,并对所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

参考答案

1.C

【详解】

根据材料“‘长’字汉代瓦当”、“‘单于和亲’的汉字瓦当”、“‘滇王之印’的汉代金印”、“‘汉归义羌长’印”等汉代出土文物的共同史料价值在于印证汉族与周边民族交往密切,C项正确;材料没有涉及地方势力,排除A;材料没有涉及疆域范围极其广阔的信息,排除B;材料没有涉及周边民族地区受儒家思想影响,排除D。

2.D

【详解】

材料“汉朝以铁器、丝织品和其他手工艺品及粮食等,交换少数民族的牛马及土特产品”体现的是中原和边疆地区的经济互补,这主要和二者的经济形态不同有关,D正确;A说法不符合史实,当时的互市有一定的限制,排除;重农抑商政策在汉朝得到强化,B排除;C与材料无关,排除。故选D。

3.A

【详解】

班固认为解决边患“不若因今施惠,为上策”,这有助于缓和中原政权和少数民族之间的矛盾,顺应了当时民族交融的发展趋势,A正确;B中的“完全”表述绝对,排除;小国寡民与题无关,排除C;班固并不主张和亲,而且也认为和亲对解决边患具有决定作用,排除D。

4.D

【详解】

根据三种文献的记载可以得出,太宗对禄东赞以礼相待,重视与吐蕃的关系,D正确;只有《册府元龟》记载禄东赞于贞观十五年初来朝,孤证不立,排除A;太宗意欲将琅邪公主外孙段氏嫁于禄东赞,排除B;根据三则材料无法证实禄东赞之前见过文成公主,排除C。

5.B

【详解】

榷场属于“宋、辽、金、元各在边境所设的互市场所”,是当时各个政权之间进行经

济交流的重要途径。材料表明,设置榷场具有“绥怀远俗的意图”,即作为处理民族关系的一

种手段,故选B项;其余三项与史实不相符。

6.A

【详解】

通过阅读三则材料,结合所学知识可知,建立北魏的鲜卑统治者自称黄帝后代,建立辽政权的契丹统治者,尊崇孔子,宣扬君权神授的儒家思想,女真建立的金政权效仿中原政权建立专制主义中央集权制度等,说明少数民族的华夏认同观念逐渐增强,A项正确;少数民族的发展水平已与汉族一致的说法不符合史实,B项错误;少数民族努力维护本民族的传统与材料内容无关,C项错误;只有“《辽史》卷七十二”中的一条信息,不能说明少数民族“普遍”接受儒家主流思想,D项错误。

7.D

【详解】

根据地图信息可知,与唐朝水陆并举相比,宋代丝路贸易以海路为主,陆路贸易衰落,结合所学可知,这样变化的原因是北方少数民族政权迅速崛起,出现了多民族政权并立局面,阻隔了陆路贸易,故D项正确;统一的多民族国家的巩固与宋代政治阶段特征不符,故排除A;经济中心已移至南方不属于政治因素,故排除B;唐宋对外均实施较为开放的政策,所以无法解读变化的原因,故排除C。

8.B

【详解】

材料“河西地区的清乐与‘羌胡之声’结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由‘胡人’演唱”体现的是魏晋以来各民族之间的交流融合给音乐发展带去了活力,B正确;ACD说法不符合史实,排除。故选B。

9.D

【详解】

围场是北巡时设置,在地理纬度上偏北,气候温凉,适宜避暑。根据“出于‘肄武’与‘定边’的考虑”可知,围场有练兵的功能。根据“划定了14000多平方公里的地方作为围场猎苑”可知,围场具备围猎功能。围场地点位于华北平原与内蒙古草原接壤地带,此处是少数民族和汉族接壤地区,因此可以处理民族事务。根据以上分析可知,D正确,排除A、B、C。

10.D

【详解】

废除土司,改派流官,即改土归流,这一举措有利于加强中央集权,维护国家统一,D正确;题干涉及的西南少数民族地区而非中央,排除A;改土归流是加强中央对少数民族地区的管理,并不是实现民族自治,排除B;C表述绝对,排除。

11.A

【详解】

材料既体现了统一多民族国家的发展,也展现了时代的绘画、雕塑发展水平,承载着史学研究和艺术审美双重价值,故选A项;材料主要展现民族关系,而非中外关系,故排除B项;封建社会不存在真正的民族平等,故排除C项;材料无法反映乾隆帝的浪漫情怀,故排除D项。

12.B

【详解】

董仲舒认为有华夏族才有资格统治天下,而隋代的王通的观点淡化了民族偏见,强调德在少数民族中也存在,这说明随着时代的发展,儒家的民族思想日益开明,B正确;A不符合史实,隋唐时期是我国封建社会的繁盛时期,排除;C错在“开始”,排除;题干没有体现出政府色彩,排除D。

13.D

【详解】

根据“而在魏晋时期墓壁画中却有很多贵族和平民穿左衽袖衫的画像。”可得出服饰的变化主要得益于民族间的融合,D项正确;ABC项都不是根源,排除。

14.C

【详解】

根据材料“宋朝差吏男仆按规定戴‘曲翅幞头’,式样可见于宣化辽墓壁画。契丹男子通常披发,一些比较有身份的人在宋朝开始慢慢将头发上拢,裹成“兔鹘巾”,这样的发饰与唐朝的幞头类似”可知,汉人的穿戴式样出现在辽代墓葬壁画中,契丹人的发式也受到了汉族的影响,说明民族交融的加深,所以C正确;材料涉及民族服饰文化的交流融合,没有体现“社会经济的发展”,所以A错误;材料反映了民族融合的加深,这与“程朱理学的影响”无关,所以B错误;“专制集权的强化”与材料内容无关,所以D错误。

15.B

【详解】

材料反映了唐太宗时期,居住在中国的外国人很多,而且很多外国人在中国任职做官,这体现了唐朝在对外政策上的开放与包容,故选B;材料反映的是唐朝统治者对外国人的政策,未涉及到国家治理制度,故排除A;材料反映的是对外政策,而不是国内各民族情况,故排除C;材料反映的是唐朝统治者对外国人的政策,没有涉及到经济发展情况,故排除D。

16.D

【详解】

马球发明始于汉代,兴盛于唐宋。打马球壁画在唐代贵族墓中多有发现,体现了唐人对竞技体育活动的热爱,D选项正确;分析题干可知,题干的重点在于打马球壁画在唐代贵族墓中多有发现,而不是强调中原文化、生活方式与域外文化、生活方式间的关系,AC选项不符合题意;题干说明的是唐代贵族墓中发现许多打马球的壁画,与文人审美无关,B选项不符合题意。

17.B

【详解】

图中的动物是长颈鹿,而明朝君臣则认为这是传说中的麒麟,麒麟在传统中国被视为祥瑞之物,这说明明朝君臣在用传统文化解读朝贡贸易的贡品,故B项正确;图中属于古代绘画中的动物画,属于传统的绘画类型,故A项错误;明朝初年,东南沿海倭患严重,下令实行海禁,禁止官民私自出海,故C项错误;材料体现的观念仍然是“天朝上国”的观念,故D项错误。

【点睛】

本题考查历史解释的核心素养,落实对教材主干知识的考查,体现出高考考查“双基”的基本特点。“表明类”选择题的解题可转化为问题意识,如本题材料可转化为“为什么明朝君臣要把外国进献的长颈鹿当做‘麒麟’”?这一方面说明明朝君臣孤陋寡闻,另一方面说明“天朝上国”的心态,用中国文化解读外国贡品。

18.B

【详解】

十八世纪后期,在清朝实行海禁政策的情况下,粤海关关税收入仍保持高速增长,说明在中外贸易中,中国处于出超地位,其主要是因为传统自然经济仍占优势地位,国内市场对西方商品需求不大,故B项正确;清朝此时依然严格实行海禁政策,只保留广州一口通商,A项错误;清朝丧失海关自主权是在近代鸦片战争后,C项错误;随着鸦片贸易的发展,中国对外贸易逐步转为入超,与材料时间不符,D项错误。

19.D

【详解】

根据“(松赞干布)乃为公主筑一城以夸后世,遂立宫室以居”,结合所学知识可知,松赞干布为迎娶文成公主,为她修建了布达拉宫的前身红山宫,《文成公主进藏图》为大昭寺墙壁的绘画,反映的就是材料中史料记载的情节,根据“妻以宗女文成公主”可知,和亲使唐朝与吐蕃地方政权的关系变成“翁婿”关系,根据“见中国服饰之美,缩缩愧沮”可知,松赞干布对汉族服饰的羡慕之情,①②③④均符合题意,D项正确;其它组合没有把符合题意的说法全部包括在内,ABC三项不符合题意。

20.D

【详解】

《平定准部回部得胜图》是乾隆年间平定准噶尔部和大小和卓叛乱的战图,其隐含的史料价值宣示了西北边陲主权的归属事实,D正确;战图有歌功颂德之意,不能完全真实的还原历史,排除A;战图并未体现立体绘画特征,排除B;战图显示的是清政府对西北地区展开的军事行动,与法国无关,排除C。

.

21.(1)措施:移民、筑城、设县。

意义:传播汉族先进文化和生产技术;促进边疆地区发展;促进民族交融;扩展疆域;建立多民族统一国家。

(2)特点:具有历史继承性,在继承中创新;因地制宜,因俗而治;始终在“大一统”思想的指导下推行边疆政策。

启示:言之有理即可

【详解】

(1)措施:根据材料一中“迁徙天下豪富12万户到咸阳”“徙内地罪人去居住”“发50万人守五岭”可知,移民;根据“筑44个县城”可知,筑城、设县。意义:根据秦始皇管辖边疆地区的措施,结合所学知识,从经济、政治、民族和国家等方面分析可知,其积极意义在于,向边疆地区传播了汉族先进文化和生产技术,促进了边疆地区发展和民族交融,有得扩展疆域,推动建立多民族统一国家。

(2)特点:根据材料二中“两汉时期,在边疆设立了众多郡县和属国”“唐王朝确立了军镇屯成制度”“元代,在边疆设立了宣慰司”“雍正皇帝在西南地区推行‘改土归流’”可知,中国古代治理边疆具有历史继承性,在继承中创新;根据“任用大量土官,因俗而治”等可知,因地制宜,因俗而治;纵观中国古代治理边疆的做法,结合所学知识可知,历代统治者始终在“大一统”思想的指导下推行边疆政策。启示:综合两则材料和相关问题,结合所学知识,从古代治理边疆的经验、作用和趋势等方面进行说明,言之有理即可。

22.示例:民族关系影响中国统一多民族国家的发展

秦汉以来,统一的多民族国家逐渐形成和发展。民族关系、民族政策影响中华民族的文明发展进程。汉代时期,中原王朝击败匈奴,推行和亲政策,昭君出塞,维持了汉匈之间多年的和平,促进了双方的经济文化交流和发展。唐朝时期,政府推行开明的民族政策,和少数民族友好往来,唐太宗被少数民族尊称为“天可汗”,促进了统一的多民族国家进一步的发展。元朝时期,设宣政院管辖西藏事务,加强了对少数民族的管理和治理,加强了中央集权,扩大了中国的疆域和版图。综上所述,民族关系的发展影响中华文明的进步,推动统一的多民族国家发展和繁荣。

【详解】

根据材料中古代中国对于少数民族的管理以及发展脉络可以得出观点:民族关系影响中国统一多民族国家的发展根据材料中的史实信息,选择不同时期的举措来分析古代政权对少数民族的管理和统一多民族国家之间的关系。具体而言,秦汉以来,统一的多民族国家逐渐形成和发展。民族关系、民族政策影响中华民族的文明发展进程。汉代时期,中原王朝击败匈奴,推行和亲政策,昭君出塞,维持了汉匈之间多年的和平,促进了双方的经济文化交流和发展。唐朝时期,政府推行开明的民族政策,和少数民族友好往来,唐太宗被少数民族尊称为“天可汗”,促进了统一的多民族国家进一步的发展。元朝时期,设宣政院管辖西藏事务,加强了对少数民族的管理和治理,加强了中央集权,扩大了中国的疆域和版图。最后对论证过程进行总结,得出民族关系的发展影响中华文明的进步,推动统一的多民族国家发展和繁荣。

试卷第1页,总3页

一、单选题(20小题60分)

1.(2021·广东汕头市·高三二模)某学者指出:“吉林发现了带‘长’字汉代瓦当;内蒙古发现了‘单于和亲’的汉字瓦当;云南出土了‘滇王之印’的汉代金印;新疆沙雅遗址出土‘汉归义羌长’印;青海一座匈奴墓出土“汉匈奴归义亲汉长”篆文铜印。”以上历史叙述意在表明,汉代

A.对地方势力控制明显加强

B.疆域范围极其广阔

C.汉族与周边民族交往密切

D.儒家思想影响扩大

2.(2021·山东临沂市·高三一模)汉代的互市成为汉民族与匈奴、鲜卑、乌桓等边疆少数民族进行交换的一种重要方式。汉朝以铁器、丝织品和其他手工艺品及粮食等,交换少数民族的牛马及土特产品。这反映了

A.各民族群众可以自由进行贸易

B.汉朝不再推行重农抑商政策

C.汉朝加强了对少数民族的管理

D.中原与边疆生产方式的差异

3.(2021·湖南永州市·高三二模)东汉班固在谈及边患时指出:“汉兴已来,旷世历年,兵缠夷狄。绥御之方,其途不一,……绝之未知其利,通之不闻其害,设后北房稍强,方复求为交通,将何所及?不若因今施惠,为上策。”这一主张

A.顺应了当时民族交融的发展趋势

B.完全摒弃了传统的夷夏之辨观念

C.体现了道家小国寡民的治国理念

D.强调和亲对解决边患的决定作用

4.(2021·全国高三专题练习)下列史料中关于文成公主人藏的记载,可以得出的结论是

记载

出处

(禄东赞)始入朝,占对合旨,太宗擢拜右卫大将军,以琅邪公主外孙妻之。禄东赞自言:“先臣为聘妇,不敢奉诏。且赞普未谒公主,陪臣敢辞!”帝异其言,然欲怀以恩。

《新唐书》

春,甲戌,以吐蕃禄东赞为右卫大将军。上嘉禄东赞善应对,以琅邪公主外孙段氏妻之;辞曰:“臣国中自有妇,不可弃也。且赞普未得谒公主,陪臣何敢先娶!”上益贤之,然欲抚以厚恩,竞不从其志。

《资治通鉴》

吐蕃相禄东赞,贞观十五年来朝。许以文成公主出降,赞普遣禄东赞来迓。召见顾问,诏以琅邪公主外孙女妻之。禄东赞辞曰:“臣本国有妇。且赞府未谒公主,陪臣安敢辄娶?”太宗嘉之,欲抚以厚恩,乃以为右卫大将军。

《册府元龟》

A.禄东赞于贞观十五年初来唐朝觐见

B.琅琊长公主外孙女段氏陪嫁于赞普

C.赞普在禄东赞来唐之前已见过公主

D.唐太宗对禄东赞以礼相待,重视与吐番的关系

5.(2021·辽宁高三一模)宋仁宗天圣四年(1026年),中书上书称榷场的设立不是独利的贸易,而是要“南北往来但无猜阻”,具有绥怀远俗的意图。由此可见,两宋时期的権场贸易

A.以增加财政收入为主要目的

B.利用经济手段处理民族事务

C.有效地控制了周边少数民族

D.推动了政府经济政策的转变

6.(2021·辽宁)下表是不同时期的少数民族政权的文献资料。分析材料可知,表格中的少数民族

内容

出处

“昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服,昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。

《魏书.序纪》(注:魏书,记载北魏王朝的史书)

受命之君,当事天敬神。有大功德者,朕欲祀之,何先?孔子大圣,万世所尊,宜先。

《辽史》卷七十二

“诏设御史大夫、御史中丞、翰林学士院、大宗正府、殿前都点检……(地方)设路、府、州、县”

《金史·百官志》

A.华夏认同观念逐渐增强

B.发展水平已与汉族一致

C.努力维护本民族的传统

D.普遍接受儒家主流思想

7.(2021·新疆高三月考)下图为唐宋丝绸之路形势图,导致这种变化的社会政治原因是

A.统一的多民族国家的巩固

B.经济中心已移至南方

C.政府实施开放的对外政策

D.北方多民族政权并立

8.(2021·北京海淀区·人大附中)“清乐”源自汉代乐府的俗乐,魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由“胡人”演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明,魏晋以来

A.中原的传统文化日渐消亡

B.各民族文化互动增多,不断交融

C.汉代的礼乐制度逐步复原

D.西域文化成为南北朝文化的主流

9.(2021·全国)史载,康熙帝北巡,行至华北平原与内蒙古草原接壤地带,发现一片水草丰美、林木葱郁、动物繁多的地方,出于“肄武”与“定边”的考虑,令人“往相度地势,酌设围场”,划定了14000多平方公里的地方作为围场猎苑。结合史实判断该“围场”具备了下列项中哪些功能(

)。

①避暑②练兵③围猎④处理民族事务

A.①②

B.③④

C.①②③

D.①②③④

10.(2021·哈密市第十五中学高三二模)土司是中央政权承认的少数民族世袭首领。1726年云贵总督鄂尔泰建议取消西南地区的土司制度,设立府、厅、州、县,派遣有一定任期的流官对当地进行管理,同时添设军事机构,后来清廷批准了这些建议。这一做法有利于

A.完善中央官制

B.实现民族自治

C.消弭军事冲突

D.维护国家统一

11.(2021·全国高三专题练习)如图是乾隆皇帝纪念渥巴锡率部东归的碑文拓片和颁发给土尔扈特与和硕特部的大印。这体现了

A.艺术审美与史料价值的统一

B.中外文化不断交融

C.民族团结和平等的民族政策

D.乾隆帝的浪漫情怀

12.(2021·辽宁高三三模)汉代董仲舒认为三统循环是天意的显示,他提出“三统之变,近夷遐方无有,生煞者独中国。”认为只有华夏族才有资格统治天下;隋代大儒王通提出:“天命不于长,惟归有德。夷狄之德,黎民怀之。”上述变化反映出

A.中原王朝走向衰落

B.儒家的民族思想日益开明

C.儒家开始追求德治

D.政府推行开化的民族政策

13.(2021·辽宁沈阳市·沈阳二中高三其他模拟)汉朝时,交领右衽、束发戴冠成为社会服饰规范,极少能见到左衽服。而在魏晋时期墓壁画中却有很多贵族和平民穿左衽袖衫的画像。这一变化主要是源于

A.审美标准的差异

B.佛教文化的传播

C.绘画风格的影响

D.民族文化的交融

14.(2021·辽宁朝阳市·高三二模)宋朝差吏男仆按规定戴“曲翅幞头”,式样可见于宣化辽墓壁画。契丹男子通常披发,一些比较有身份的人在宋朝开始慢慢将头发上拢,裹成“兔鹘巾”,这样的发饰与唐朝的幞头类似。这反映出

A.社会经济的发展

B.程朱理学的影响

C.民族交融的加深

D.专制集权的强化

15.(2021·兴宁市第一中学高三月考)唐太宗时期,境内居住着大量外国侨民仅广州的西洋侨民就有二十万人以上。这些外国侨民可以享受“国民待遇”自由生活、经商学习、参加科举考试,有不少人在中央或地方的官府中任职。这反映了唐朝

A.国家治理制度进一步完善

B.文明具有开放性和包容性

C.实行民族平等与团结政策

D.经济发展居世界领先地位

16.(2021·黑龙江哈尔滨市·哈九中高三期末)下图是唐朝墓葬中出土的胡人着大唐衣冠打马球的壁画。打马球壁画在唐代贵族墓中多有发现。这类壁画体现了

A.华夏文化对域外文化的优势地位

B.文人审美与市井风情的融合

C.中原生活方式决定胡人生活方式

D.唐人对竞技体育活动的热爱

17.(2021·全国高三专题练习)图中的动物是郑和下西洋时外国使臣随船向明政府贡献的奇珍异兽。明朝君臣认为,这就是中国传说中的“麒麟”。明成祖遂厚赐外国使臣。这表明当时

A.对外交流促使中国传统绘画出现新的类型

B.朝廷用中国文化对朝贡贸易贡品加以解读

C.海禁政策的解除促进了对外文化交流

D.外来物品的传入推动了传统观念更新

18.(2021·全国高二课时练习)下表为18世纪后期中国对外贸易变化简表。这些变化说明

粤海关关税收入

西方各国来广州船舶数

年代

每十年累计(两)

递增率(%)

每十年累计(艘)

递增率(%)

1760—1769

4754551

—

204

—

1770—1779

5663569

119

304

149

1780—1789

8700207

153

504

165

1790—1799

10182735

117

515

102

A.清政府海禁政策的松弛

B.中国传统经济优势犹存

C.清朝丧失海关自主权力

D.中国外贸逐步转为入超

19.(2021·陕西省黄陵县中学高二期中)《新唐书》记载:“贞观十五年,妻以宗女文成公主,诏江夏正道宗持节护送,筑馆河源史之国。弄赞(松赞干布)率兵次柏海亲迎,见道宗,执婿礼恭其,见中国服饰之美,缩缩愧沮。归国.自以其先未有昏帝女者,乃为公主筑一城以夸后世,遂立客室以居。”对此解读正确的是

①松赞干布为迎娶文成公主.修建了布达拉宫的前身红山宫

②大昭寺墙壁所绘《文成公主进藏图》艺术再现了上述历史场景

③和亲使唐朝与吐蕃地方政权的关系变成“翁婿”关系

④“见中国服饰之美,缩缩愧沮”说明了其对汉族文化的认可

A.①②

B.②④

C.①③④

D.①②③④

20.(2021·山东枣庄市·高二期末)如图系制作于乾隆年间《平定准部回部得胜图》中的16幅战图之一。该组战图围绕“战争”“献俘”“庆功”三个主题再现清军平定准、回两部叛乱的历史,由当时的西方传教士郎世宁等人起稿绘图后送往法国雕刻成铜版。该组战图

A.还原了伊犁叛军受降的真实场景

B.结合了西方立体派绘画创作特点

C.反映了科技实力落后法国的现状

D.宣示了西北边陲主权归属的事实

二、材料分析题(40分)

21.(2021·辽宁营口市·高二期末)中国古代杰出帝王往往因时因势制定民族政策,有力地推动了多民族统一国家的建立和巩固。阅读下列材料,回答问题

材料一

秦始皇初灭六国,便迁徙天下豪富12万户到咸阳,一部分散到巴蜀等地。……将军蒙恬率大军30万人击走匈奴,取河南地,筑44个县城,徙内地罪人去居住。汉族文化和先进的生产技术带到游牧地区,变牧地为耕地,扩大了北方边境。又征发曾犯逃亡罪的人及赘婿、小商贾为兵,取南方桂林、南海等郡,又发50万人守五岭,与土著杂居。汉族文化技术传入南方,岭南开始成为中国的领土。

——范文澜《中国通史》

材料二

历代统治者为巩固自身封建统治,制定并实施治理边疆的政策。两汉时期,在边疆设立了众多郡县和属国,又在辽阔的西北边疆地区设立西域都护府。为了维护边疆地区的稳定,唐王朝确立了军镇屯成制度。唐朝政府安排边疆民族子弟学习汉族文化,并将众多汉文经典书籍领赐给边疆民族。元代,在边疆设立了宣慰司,任用大量土官,因俗而治;建立了从首都行政中枢到遥远边疆地区的驿站制度。清代,雍正皇帝在西南地区推行“改土归流”。乾隆皇帝表示:“蒙古人、汉人,同属臣民。”

——据马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》整理

(1)据材料一归纳秦始皇管辖边疆地区的措施,并指出其积极意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代治理边疆的特点及对今天处理民族关系的启示。

22.(2021·福建厦门市·厦门双十中学)阅读材料,完成下列要求。

材料

自古以来,我国各民族之间保持着密切联系,中国的对外交往也有着悠久的历史,历代政府都有管理边疆民族和国外宾客的机构。

——据统编版高中历史选择性必修1《中国古代的民族关系与对外交往》整理

材料反映了中国古代民族关系和对外交往的历史,从材料中选取一个角度,拟定一个论题,并对所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

参考答案

1.C

【详解】

根据材料“‘长’字汉代瓦当”、“‘单于和亲’的汉字瓦当”、“‘滇王之印’的汉代金印”、“‘汉归义羌长’印”等汉代出土文物的共同史料价值在于印证汉族与周边民族交往密切,C项正确;材料没有涉及地方势力,排除A;材料没有涉及疆域范围极其广阔的信息,排除B;材料没有涉及周边民族地区受儒家思想影响,排除D。

2.D

【详解】

材料“汉朝以铁器、丝织品和其他手工艺品及粮食等,交换少数民族的牛马及土特产品”体现的是中原和边疆地区的经济互补,这主要和二者的经济形态不同有关,D正确;A说法不符合史实,当时的互市有一定的限制,排除;重农抑商政策在汉朝得到强化,B排除;C与材料无关,排除。故选D。

3.A

【详解】

班固认为解决边患“不若因今施惠,为上策”,这有助于缓和中原政权和少数民族之间的矛盾,顺应了当时民族交融的发展趋势,A正确;B中的“完全”表述绝对,排除;小国寡民与题无关,排除C;班固并不主张和亲,而且也认为和亲对解决边患具有决定作用,排除D。

4.D

【详解】

根据三种文献的记载可以得出,太宗对禄东赞以礼相待,重视与吐蕃的关系,D正确;只有《册府元龟》记载禄东赞于贞观十五年初来朝,孤证不立,排除A;太宗意欲将琅邪公主外孙段氏嫁于禄东赞,排除B;根据三则材料无法证实禄东赞之前见过文成公主,排除C。

5.B

【详解】

榷场属于“宋、辽、金、元各在边境所设的互市场所”,是当时各个政权之间进行经

济交流的重要途径。材料表明,设置榷场具有“绥怀远俗的意图”,即作为处理民族关系的一

种手段,故选B项;其余三项与史实不相符。

6.A

【详解】

通过阅读三则材料,结合所学知识可知,建立北魏的鲜卑统治者自称黄帝后代,建立辽政权的契丹统治者,尊崇孔子,宣扬君权神授的儒家思想,女真建立的金政权效仿中原政权建立专制主义中央集权制度等,说明少数民族的华夏认同观念逐渐增强,A项正确;少数民族的发展水平已与汉族一致的说法不符合史实,B项错误;少数民族努力维护本民族的传统与材料内容无关,C项错误;只有“《辽史》卷七十二”中的一条信息,不能说明少数民族“普遍”接受儒家主流思想,D项错误。

7.D

【详解】

根据地图信息可知,与唐朝水陆并举相比,宋代丝路贸易以海路为主,陆路贸易衰落,结合所学可知,这样变化的原因是北方少数民族政权迅速崛起,出现了多民族政权并立局面,阻隔了陆路贸易,故D项正确;统一的多民族国家的巩固与宋代政治阶段特征不符,故排除A;经济中心已移至南方不属于政治因素,故排除B;唐宋对外均实施较为开放的政策,所以无法解读变化的原因,故排除C。

8.B

【详解】

材料“河西地区的清乐与‘羌胡之声’结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由‘胡人’演唱”体现的是魏晋以来各民族之间的交流融合给音乐发展带去了活力,B正确;ACD说法不符合史实,排除。故选B。

9.D

【详解】

围场是北巡时设置,在地理纬度上偏北,气候温凉,适宜避暑。根据“出于‘肄武’与‘定边’的考虑”可知,围场有练兵的功能。根据“划定了14000多平方公里的地方作为围场猎苑”可知,围场具备围猎功能。围场地点位于华北平原与内蒙古草原接壤地带,此处是少数民族和汉族接壤地区,因此可以处理民族事务。根据以上分析可知,D正确,排除A、B、C。

10.D

【详解】

废除土司,改派流官,即改土归流,这一举措有利于加强中央集权,维护国家统一,D正确;题干涉及的西南少数民族地区而非中央,排除A;改土归流是加强中央对少数民族地区的管理,并不是实现民族自治,排除B;C表述绝对,排除。

11.A

【详解】

材料既体现了统一多民族国家的发展,也展现了时代的绘画、雕塑发展水平,承载着史学研究和艺术审美双重价值,故选A项;材料主要展现民族关系,而非中外关系,故排除B项;封建社会不存在真正的民族平等,故排除C项;材料无法反映乾隆帝的浪漫情怀,故排除D项。

12.B

【详解】

董仲舒认为有华夏族才有资格统治天下,而隋代的王通的观点淡化了民族偏见,强调德在少数民族中也存在,这说明随着时代的发展,儒家的民族思想日益开明,B正确;A不符合史实,隋唐时期是我国封建社会的繁盛时期,排除;C错在“开始”,排除;题干没有体现出政府色彩,排除D。

13.D

【详解】

根据“而在魏晋时期墓壁画中却有很多贵族和平民穿左衽袖衫的画像。”可得出服饰的变化主要得益于民族间的融合,D项正确;ABC项都不是根源,排除。

14.C

【详解】

根据材料“宋朝差吏男仆按规定戴‘曲翅幞头’,式样可见于宣化辽墓壁画。契丹男子通常披发,一些比较有身份的人在宋朝开始慢慢将头发上拢,裹成“兔鹘巾”,这样的发饰与唐朝的幞头类似”可知,汉人的穿戴式样出现在辽代墓葬壁画中,契丹人的发式也受到了汉族的影响,说明民族交融的加深,所以C正确;材料涉及民族服饰文化的交流融合,没有体现“社会经济的发展”,所以A错误;材料反映了民族融合的加深,这与“程朱理学的影响”无关,所以B错误;“专制集权的强化”与材料内容无关,所以D错误。

15.B

【详解】

材料反映了唐太宗时期,居住在中国的外国人很多,而且很多外国人在中国任职做官,这体现了唐朝在对外政策上的开放与包容,故选B;材料反映的是唐朝统治者对外国人的政策,未涉及到国家治理制度,故排除A;材料反映的是对外政策,而不是国内各民族情况,故排除C;材料反映的是唐朝统治者对外国人的政策,没有涉及到经济发展情况,故排除D。

16.D

【详解】

马球发明始于汉代,兴盛于唐宋。打马球壁画在唐代贵族墓中多有发现,体现了唐人对竞技体育活动的热爱,D选项正确;分析题干可知,题干的重点在于打马球壁画在唐代贵族墓中多有发现,而不是强调中原文化、生活方式与域外文化、生活方式间的关系,AC选项不符合题意;题干说明的是唐代贵族墓中发现许多打马球的壁画,与文人审美无关,B选项不符合题意。

17.B

【详解】

图中的动物是长颈鹿,而明朝君臣则认为这是传说中的麒麟,麒麟在传统中国被视为祥瑞之物,这说明明朝君臣在用传统文化解读朝贡贸易的贡品,故B项正确;图中属于古代绘画中的动物画,属于传统的绘画类型,故A项错误;明朝初年,东南沿海倭患严重,下令实行海禁,禁止官民私自出海,故C项错误;材料体现的观念仍然是“天朝上国”的观念,故D项错误。

【点睛】

本题考查历史解释的核心素养,落实对教材主干知识的考查,体现出高考考查“双基”的基本特点。“表明类”选择题的解题可转化为问题意识,如本题材料可转化为“为什么明朝君臣要把外国进献的长颈鹿当做‘麒麟’”?这一方面说明明朝君臣孤陋寡闻,另一方面说明“天朝上国”的心态,用中国文化解读外国贡品。

18.B

【详解】

十八世纪后期,在清朝实行海禁政策的情况下,粤海关关税收入仍保持高速增长,说明在中外贸易中,中国处于出超地位,其主要是因为传统自然经济仍占优势地位,国内市场对西方商品需求不大,故B项正确;清朝此时依然严格实行海禁政策,只保留广州一口通商,A项错误;清朝丧失海关自主权是在近代鸦片战争后,C项错误;随着鸦片贸易的发展,中国对外贸易逐步转为入超,与材料时间不符,D项错误。

19.D

【详解】

根据“(松赞干布)乃为公主筑一城以夸后世,遂立宫室以居”,结合所学知识可知,松赞干布为迎娶文成公主,为她修建了布达拉宫的前身红山宫,《文成公主进藏图》为大昭寺墙壁的绘画,反映的就是材料中史料记载的情节,根据“妻以宗女文成公主”可知,和亲使唐朝与吐蕃地方政权的关系变成“翁婿”关系,根据“见中国服饰之美,缩缩愧沮”可知,松赞干布对汉族服饰的羡慕之情,①②③④均符合题意,D项正确;其它组合没有把符合题意的说法全部包括在内,ABC三项不符合题意。

20.D

【详解】

《平定准部回部得胜图》是乾隆年间平定准噶尔部和大小和卓叛乱的战图,其隐含的史料价值宣示了西北边陲主权的归属事实,D正确;战图有歌功颂德之意,不能完全真实的还原历史,排除A;战图并未体现立体绘画特征,排除B;战图显示的是清政府对西北地区展开的军事行动,与法国无关,排除C。

.

21.(1)措施:移民、筑城、设县。

意义:传播汉族先进文化和生产技术;促进边疆地区发展;促进民族交融;扩展疆域;建立多民族统一国家。

(2)特点:具有历史继承性,在继承中创新;因地制宜,因俗而治;始终在“大一统”思想的指导下推行边疆政策。

启示:言之有理即可

【详解】

(1)措施:根据材料一中“迁徙天下豪富12万户到咸阳”“徙内地罪人去居住”“发50万人守五岭”可知,移民;根据“筑44个县城”可知,筑城、设县。意义:根据秦始皇管辖边疆地区的措施,结合所学知识,从经济、政治、民族和国家等方面分析可知,其积极意义在于,向边疆地区传播了汉族先进文化和生产技术,促进了边疆地区发展和民族交融,有得扩展疆域,推动建立多民族统一国家。

(2)特点:根据材料二中“两汉时期,在边疆设立了众多郡县和属国”“唐王朝确立了军镇屯成制度”“元代,在边疆设立了宣慰司”“雍正皇帝在西南地区推行‘改土归流’”可知,中国古代治理边疆具有历史继承性,在继承中创新;根据“任用大量土官,因俗而治”等可知,因地制宜,因俗而治;纵观中国古代治理边疆的做法,结合所学知识可知,历代统治者始终在“大一统”思想的指导下推行边疆政策。启示:综合两则材料和相关问题,结合所学知识,从古代治理边疆的经验、作用和趋势等方面进行说明,言之有理即可。

22.示例:民族关系影响中国统一多民族国家的发展

秦汉以来,统一的多民族国家逐渐形成和发展。民族关系、民族政策影响中华民族的文明发展进程。汉代时期,中原王朝击败匈奴,推行和亲政策,昭君出塞,维持了汉匈之间多年的和平,促进了双方的经济文化交流和发展。唐朝时期,政府推行开明的民族政策,和少数民族友好往来,唐太宗被少数民族尊称为“天可汗”,促进了统一的多民族国家进一步的发展。元朝时期,设宣政院管辖西藏事务,加强了对少数民族的管理和治理,加强了中央集权,扩大了中国的疆域和版图。综上所述,民族关系的发展影响中华文明的进步,推动统一的多民族国家发展和繁荣。

【详解】

根据材料中古代中国对于少数民族的管理以及发展脉络可以得出观点:民族关系影响中国统一多民族国家的发展根据材料中的史实信息,选择不同时期的举措来分析古代政权对少数民族的管理和统一多民族国家之间的关系。具体而言,秦汉以来,统一的多民族国家逐渐形成和发展。民族关系、民族政策影响中华民族的文明发展进程。汉代时期,中原王朝击败匈奴,推行和亲政策,昭君出塞,维持了汉匈之间多年的和平,促进了双方的经济文化交流和发展。唐朝时期,政府推行开明的民族政策,和少数民族友好往来,唐太宗被少数民族尊称为“天可汗”,促进了统一的多民族国家进一步的发展。元朝时期,设宣政院管辖西藏事务,加强了对少数民族的管理和治理,加强了中央集权,扩大了中国的疆域和版图。最后对论证过程进行总结,得出民族关系的发展影响中华文明的进步,推动统一的多民族国家发展和繁荣。

试卷第1页,总3页