选择必修1第13课当代中国的民族政策 能力提升卷(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 选择必修1第13课当代中国的民族政策 能力提升卷(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-07 15:24:54 | ||

图片预览

文档简介

当代中国的民族政策

一、单选题(20小题60分)

1.(2021·全国高三课时练习)中华人民共和国民族区域自治制度,是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地区实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。它坚持的原则是

A.民族自由、民族平等和共同繁荣

B.民族自由、民族独立和共同发展

C.民族自治、民族平等和共同发展

D.民族平等、民族团结和共同繁荣

2.(2021·重庆)建国初期《中国建设》杂志刊登了许多外国读者的反馈。一位印尼读者表示“今天每一个人都能感受到中国的少数民族是如何在人民政府的治理下享有和平和繁荣”。一位印度读者写道“在新中国少数民族是如何平等地享有全部自由,还享有自由的区域去实现进步和繁荣。”这些反馈直接表明外国读者

A.赞赏新中国的民族政策

B.讴歌中国的基层民主政治建设

C.认同和平共处五项原则

D.认识到爱国统一战线的优越性

3.(2021·全国高三课时练习)我国55个少数民族都有本民族的全国人大代表,人口超过100万的少数民族都有本民族的全国人大常务委员会委员;各少数民族与汉族以平等地位参与国家事务和地方事务管理。以上史实主要说明

A.我国少数民族地区社会发展水平提高

B.人民代表大会制度是我国的民主政治制度

C.少数民族地区治理关乎国家前途命运

D.民族区域自治制度保障少数民族当家作主

4.(2021·全国高三单元测试)某文件内容:“中华人民共和国是统一的多民族国家”,“各少数民族聚居的地方实行区域自治”。明确规定民族区域自治地方划为自治区、自治州、自治县三级,各级自治机关在中央人民政府的统一领导下,除了行使一般地方国家机关的职权外,还享有各项自治权利。这一内容最早应出现在哪一文件中

A.《中国人民政治协商会议共同纲领》

B.1954年《中华人民共和国宪法》

C.《党和国家领导制度的改革》

D.1982年《中华人民共和国宪法》

5.(2021·全国高三专题练习)据统计,西藏的少数民族干部由1965年的7600多名,到1986年底,发展到3.1万名,2014年底,少数民族干部已有11万多人,约是1965年的14倍多,占全区干部总量的70%以上。材料体现了

A.民族区域自治制度得以践行

B.政治协商制度得以贯彻实施

C.基层民主建设得到巨大发展

D.西藏经济社会发展成绩斐然

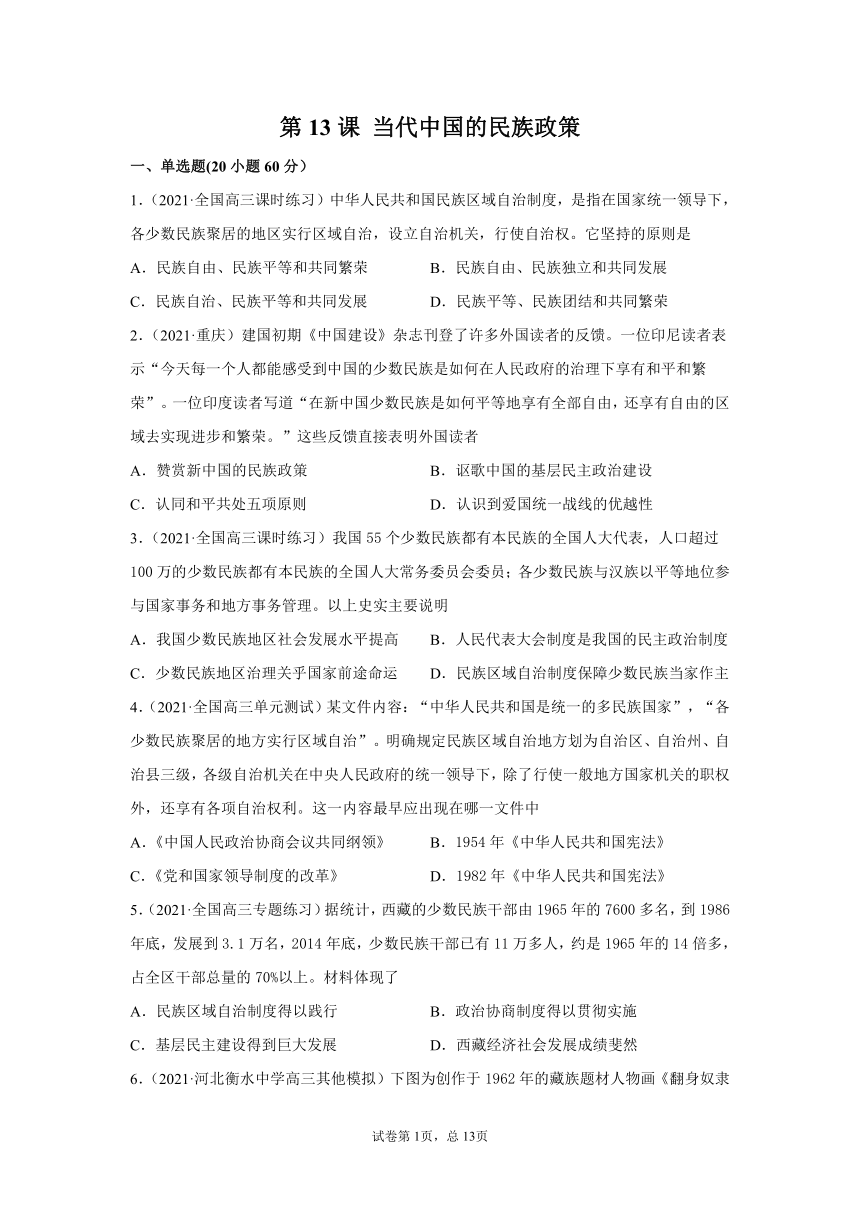

6.(2021·河北衡水中学高三其他模拟)下图为创作于1962年的藏族题材人物画《翻身奴隶的儿女》,描绘了一群藏族孩子盘坐在毡子上读书写字的场景。据此可知,当时

A.义务教育普及塑造了时代新风

B.绘画艺术彰显了浪漫主义风格

C.民主改革开启了藏区发展新篇

D.西部开发缩小了儿童发展差距

7.(2021·全国高三专题练习)学者竺可桢的日记记载:“午后至怀仁堂开会,通过人民共和国第一个宪法……投票分为八组,票上有汉、藏、蒙、畏吾儿四种文字……主席团开会,说明廿二号的政治报告因翻译蒙、藏文需时,延期到廿三日。”该日记可以佐证.

A.社会主义法律体系形成

B.基层民主政治建设效果显著

C.人民民主统一战线建立

D.新中国的民族政策得以落实

8.(2021·长治市第一中学校高三期末)民族区域自治是中国共产党解决国内民族问题的一项基本政策。下列文献体现了这一政策

文献

内容

1941年(陕甘宁边区施政纲领》

蒙回民族与汉族在政治、经济、文化上具有平等地位,建立蒙回民族的自治区。

1946年《和平建国纲领》

承认各民族的平等地位及自治权,但不应提出独立自决口号。

1949年《关于人民政协的几个问题》

用“民族的区域自治"代替“民族自治",限定了“自治"的范围,使民族政策表述更加准确、全面。

A.延续了历史传统

B.不断完善的过程

C.适度灵活的原则

D.因地制宜的特点

9.(2021·全国高三专题练习)习近平曾说:“一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。”下列对于我国民族区域自治制度的叙述不正确的是

A.《共同纲领》中已明确规定实行民族区域自治制度

B.新疆维吾尔自治区是建国后成立的首个民族区域自治地方

C.民族自治制度是基于我国国情而实施的一项基本政治制度

D.民族区域自治制度是以国家统一领导为前提的

10.(2021·江西高三其他模拟)2013年以来,中国积极参与多边外交,并先后成功举办两届“带一路”国际合作高峰论坛、中非合作论坛北京峰会、二十国集团杭州峰会、亚洲文明对话大会等重要国际会议,针对不同全球议题提供中国智慧和中国方案。这反映出新时期的中国外交

A.形成以联合国为中心的多边外交机制

B.不断调整以适应世界格局变动

C.为构建国际政治经济新秩序奠定基础

D.在实践中积极主动和奋发有为

11.(2021·定远县育才学校高三开学考试)2019年,习近平主席指出,“要继续高举联合国这面多边主义旗帜,充分发挥世界贸易组织、国际货币基金组织世界银行二十国集团、欧盟等全球和区域多边机制的建设性作用,共同推动构建天类命运共同体。”据此可知,我国

A.对现有国际框架的完全认同

B.奉行独立自主的和平外交

C.积极推动和完善全球多边治理

D.始终站在发展中国家立场

12.(2021·全国高三专题练习)1949年9月7日,周恩来向政协代表作解释说:放弃联邦制,除了防止帝国主义分裂中国的考虑外,还有一个重要的考量就是中国和苏联的民族国情不同。“历史的发展使我们的民族大家庭需要采取与苏联不同的另一种形式。每个国家都有它自己的历史发展情况,不能照抄别人的。”据此可知,周恩来

A.认为联邦制是国家分裂的根源

B.主张实行民族区域自治制度

C.反对照搬照抄苏联斯大林模式

D.首倡“一国两制”伟大构想

13.(2021·全国高三课时练习)下面是西藏自区1965年与2014年部分经济指标对比表(单位:亿元),由此可知,西藏自治区的建立

1965年

2014年

年均增长率

国民生产总值

3.72

920.8

12.2%

地方财政收入

0.22

164.75

14.5%

工业增加值

0.09

66.16

14.4%

社会消费品零售总额

0.89

36.51

13.1%

A.实现了藏族同胞当家做主的愿望

B.保障了西南地区的稳定和社会进步

C.促进了西藏自治区生产力的发展

D.消除了藏族与其他民族之间的差异

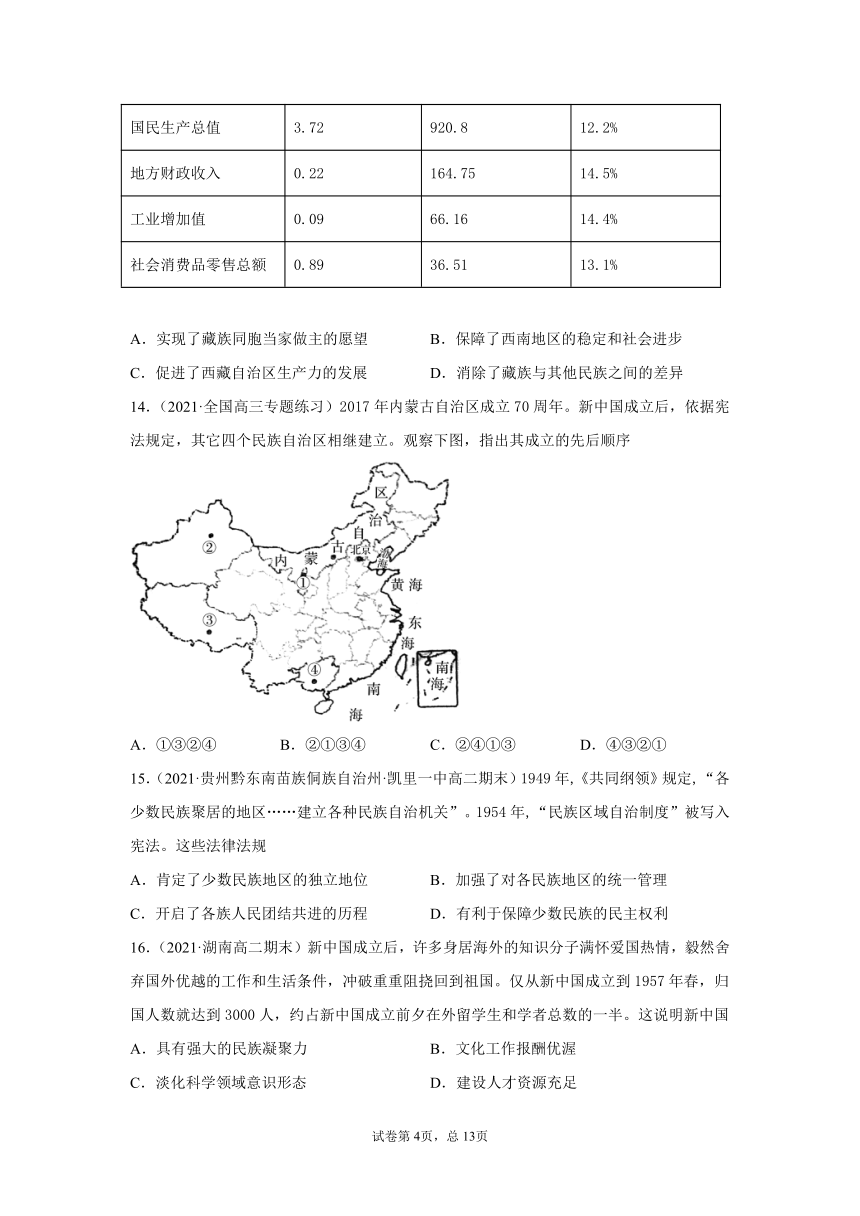

14.(2021·全国高三专题练习)2017年内蒙古自治区成立70周年。新中国成立后,依据宪法规定,其它四个民族自治区相继建立。观察下图,指出其成立的先后顺序

A.①③②④

B.②①③④

C.②④①③

D.④③②①

15.(2021·贵州黔东南苗族侗族自治州·凯里一中高二期末)1949年,《共同纲领》规定,“各少数民族聚居的地区……建立各种民族自治机关”。1954年,“民族区域自治制度”被写入宪法。这些法律法规

A.肯定了少数民族地区的独立地位

B.加强了对各民族地区的统一管理

C.开启了各族人民团结共进的历程

D.有利于保障少数民族的民主权利

16.(2021·湖南高二期末)新中国成立后,许多身居海外的知识分子满怀爱国热情,毅然舍弃国外优越的工作和生活条件,冲破重重阻挠回到祖国。仅从新中国成立到1957年春,归国人数就达到3000人,约占新中国成立前夕在外留学生和学者总数的一半。这说明新中国

A.具有强大的民族凝聚力

B.文化工作报酬优渥

C.淡化科学领域意识形态

D.建设人才资源充足

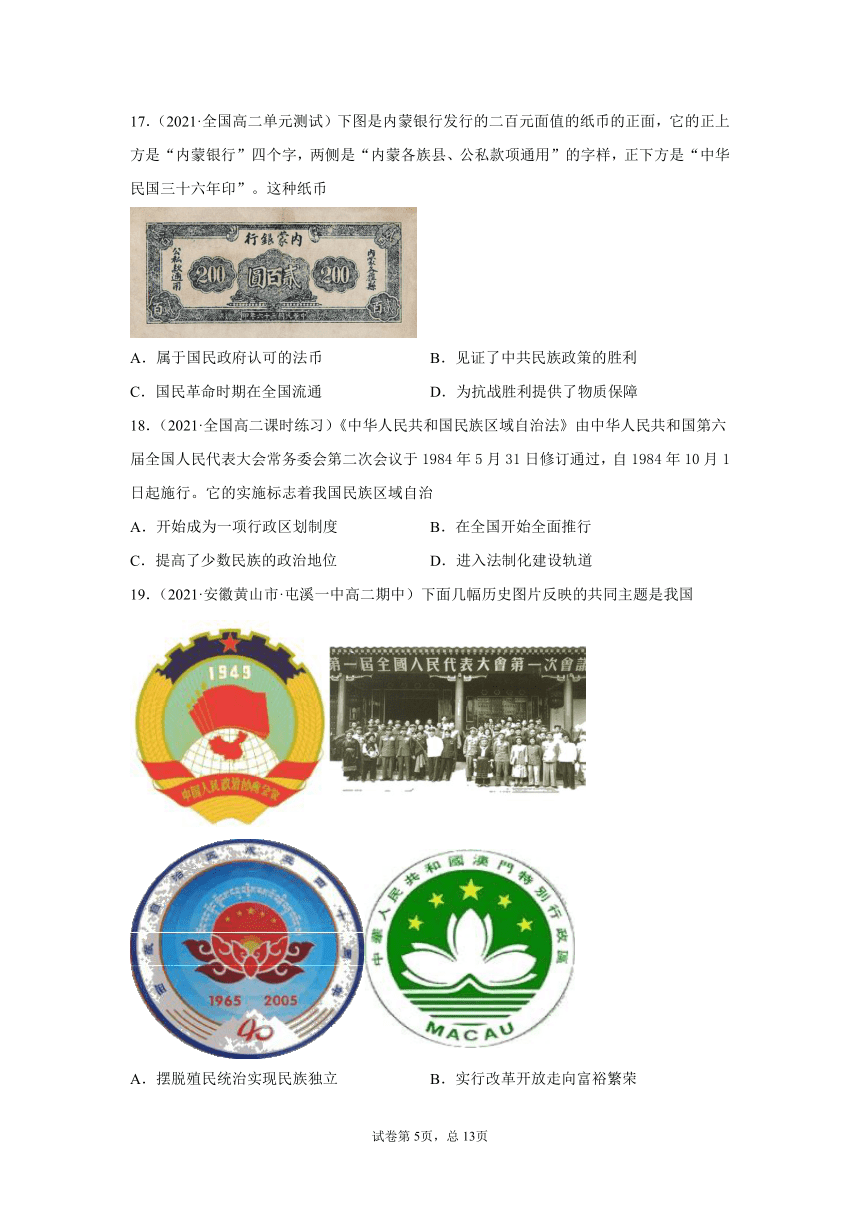

17.(2021·全国高二单元测试)下图是内蒙银行发行的二百元面值的纸币的正面,它的正上方是“内蒙银行”四个字,两侧是“内蒙各族县、公私款项通用”的字样,正下方是“中华民国三十六年印”。这种纸币

A.属于国民政府认可的法币

B.见证了中共民族政策的胜利

C.国民革命时期在全国流通

D.为抗战胜利提供了物质保障

18.(2021·全国高二课时练习)《中华人民共和国民族区域自治法》由中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委会第二次会议于1984年5月31日修订通过,自1984年10月1日起施行。它的实施标志着我国民族区域自治

A.开始成为一项行政区划制度

B.在全国开始全面推行

C.提高了少数民族的政治地位

D.进入法制化建设轨道

19.(2021·安徽黄山市·屯溪一中高二期中)下面几幅历史图片反映的共同主题是我国

A.摆脱殖民统治实现民族独立

B.实行改革开放走向富裕繁荣

C.政治制度建设在创新中发展

D.人民政治权利和地位的提高

20.(2021·全国高三专题练习)70年前的5月23日,中央人民政府和西藏地方政府签订了关于和平解放西藏办法的协议,宣告西藏和平解放。70年来,西藏地区的生产总值由1951年的1.29亿元,增长到2020年的1902亿元,增长1400余倍,经济增速位居全国前列,自我发展能力不断增强。西藏地区取得如此成就主要得益于

A.政治协商制度的完善

B.改革开放政策的推行

C.民族区域自治制度的保障

D.中国国际地位的提升

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、材料分析题

21.(2021·湖北武汉市·高二期末)民族政策与中国共产党

材料一

1931年《中华苏维埃共和国宪法大纲》提出:“中国苏维埃政权承认中国境内少数民族的自决权,一直承认到各弱小民族有同中国脱离,自己成立独立的国家的权利”……1941年《陕甘宁边区施政纲领》规定建立蒙、回民族自治区。此后分别在关中正宁县建立了回族自治乡,在城川建立了蒙古族自治区。

——摘编自马戎:《中国民族区域自治制度的历史演变轨迹》

材料二

1945~2001年我国民族制度的主要大事

1945年

中共七大肯定了各抗日根据地实行少数民族区域自治工作,提出要改吾国内少数民族待遇。

1947年

成立了我国第一个省级民族自治政府。同时在陕甘宁、晋冀鲁等解放区也建立起一些县级以下民族自治区。

1949年

《中国人民政治协商会议共同纲领》明确确定“咯少数民族聚居的地区,实行民族区域自治。

1954年

《中华人民共和国宪法》第一章第三条

明确规定,“中华人民共和国是统一的多民族的国家。……各少数民族聚居的地方实行区域自治”

1984年

颁布了《中华人民共和国民族区域自治法》

2001年

正式确立民族区域自治制度作为我国一项基本政治制度的地位。

(1)材料一反映了中共民族政策发生了怎样的变化?结合所学知识,分析变化的时代背景

(2)根据材料二采用一个新的尺度,对中共民族政策进行阶段划分,并选取任意一个阶段说明它的作用

三、论述题

22.(2021·安徽)阅读材料,完成下列要求。

材料

王昭君的故事见载于史书以来.她的形象引起历代文人的关注,咏怀王昭君成为文史领

域一个不朽的主题。

时间

作者

相关作品或论述

唐朝

杜甫

《咏怀古迹》:群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。画图省识春风面,环佩空归月夜魂。千载琵琶作胡语.分明怨恨

曲中论。

民国时期

郭沫若

“五四”以来,昭君形象被赋予了新的时代色彩。郭沫若在谈到自己的话剧《王

昭君》中的昭君形象时说:“王昭君这个女性我十分表示同情的就是她倔强的

性格……我从她这种倔强的性格中幻想出其倔强地反抗(汉)元帝的一幕来。”

中华人民共

和国时期

翦伯赞

“在大青山下,只有一个古迹是永远不会废弃的,那就是被称为‘青冢'的昭

君墓。因为在蒙古人民心中.昭君已经不是一个人而是一个象征

民族

友好的象征,昭君墓也不是一个坟墓,而是一座民族友好的历史纪念塔."

---摘编自李利军《王昭君形象的文史变迁》

从以上材料信息中提出一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有

据,表述清晰。)

参考答案

1.D

【详解】

中华人民共和国成立后,民族区域自治制度成为我国的一项基本政治制度。由材料信息可知,这体现了国家尊重和保障少数民族管理民族内部事务的权利,坚持民族平等、团结和共同繁荣的原则,D项正确;ABC项表述都不完整,不准确,排除ABC项。故选D项。

2.A

【详解】

根据“今天每一个人都能感受到中国的少数民族是如何在人民政府的治理下享有和平和繁荣”“在新中国少数民族是如何平等地享有全部自由,还享有自由的区域去实现进步和繁荣。”可得出其赞赏的是中国民族区域自治制度及新中国的民族政策,故A项正确;材料与基层民主无关,排除B;材料中没有提及和平共处五项原则,排除C;材料涉及的是民

族政策,而不是统一战线,排除D。

3.D

【详解】

据题意可知,我国的少数民族都有自己的全国人大代表,与汉族享有平等的地位以参与国家管理,由此体现了民族平等的原则,说明民族区域自治制度保障了少数民族的当家做主,故选D;材料反映的是少数民族的社会地位,和经济发展水平无关,排除A;材料阐述的不是人民代表大会制度的意义,排除B;C项说法过于夸张绝对,排除C。

4.B

【详解】

根据材料并结合所学可知,1954年通过的《中华人民共和国宪法》,正式确认民族区域自治是新中国的一项基本政治制度。宪法规定民族区域自治地方划分为自治区、自治州、自治县三级,各级自治机关在中央人民政府的统一领导下,除了行使一般地方国家机关的职权外,还享有各项自治权利。故B项正确;1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》只是规定了“各少数民族聚居的地方实行区域自治”,未制定具体的举措,故A项错误;《党和国家领导制度的改革》与民族区域自治无关,故C项错误;1982年《中华人民共和国宪法》重申、健全了民族区域自治制度,故D项错误。

5.A

【详解】

从材料数据可以看出,在民族区域自治制度之下,国家重视对少数民族干部的培养,故A正确;材料涉及的是少数民族地区,与政协、基层民主无关,排除BC;材料数据呈现的是干部队伍,而不是经济,排除D。

6.C

【详解】

通过观察图片,结合所学知识可知,《翻身奴隶的儿女》描绘的藏族孩子读书写字场景,体现出当时民主改革开启了藏区发展新篇,C项正确;义务教育普及直到1980年代才开始,A项错误;材料中体现的艺术风格是现实主义而非浪漫主义,B项错误;我国的西部大开发开始于21世纪初,D项错误。

7.D

【详解】

从材料中的“票上有汉、藏、蒙、畏吾儿四种文字”“说明廿二号的政治报告因翻译蒙、藏文需时,延期到廿三日”等信息可以看出,全国人大代表中有各少数民族的代表,新中国的民族平等政策得以落实,故答案为D项;材料没有涉及法律体系,排除A项;材料反映的是人民代表大会制度,不是基层民主政治,排除B项;材料反映的是人民代表大会制度,不是人民民主统一战线,排除C项。

8.B

【详解】

从“1941年(陕甘宁边区施政纲领》”到“1949年《关于人民政协的几个问题》”中的相关规定可以看出,中国共产党解决国内民族问题的政策在不断完善,最终形成民族区域自治制度,故B项正确;材料没有体现历史传统,排除A;材料与灵活无关,排除C;材料没有说

明因地制宜的特点,排除D。

9.C

【详解】

民族区域自治制度是基于我国国情而实施的一项基本政治制度,不是民族自治制度,C项符合题意;《共同纲领》中已明确规定实行民族区域自治制度说法属实,A项不符合题意;建国后成立的首个民族区域自治地方就是新疆维吾尔自治区,B项不符合题意;民族区域自治制度是以国家统一领导为前提的说法正确,D项不符合题意。

10.D

【详解】

根据材料可知,21世纪以来中国积极参与多边外交,并多次举办大型国际会议,提供中国智慧和中国方案,这说明新时期的中国外交积极进取和奋发有为,故D正确;材料中“成功举办两届‘一带一路’国际合作高峰论坛、中非合作论坛北京峰会、二十国集团杭州峰会、亚洲文明对话大会等重要国际会议”表明并不是以联合国为中心,排除A;材料反映了中国政府在世界格局变动中积极主动和努力向世界提供中国智慧和中国方案,体现不出中国外交的“不断调整”,排除B;材料体现了中国的大国责任和担当意识,没有涉及“国际政治经济新秩序”的构建,排除C。

【点睛】

11.C

【详解】

习近平强调当前中国以联合国为中心,重视世界贸易组织、欧盟等全球和区域多边机制的建设性作用,谋求“共同推动构建人类命运共同体”的思想,反映出新时代中国外交的主要方向是推动和完善全球多边治理,C项正确;“完全认同”过于绝对,A项错误;材料强调的不是“奉行独立自主的和平外交”,B项错误;“始终站在”过于绝对,且材料没有涉及发展中国家,D项错误;故选择C,排除ABD。

12.B

【详解】

根据材料“历史的发展使我们的民族大家庭需要采取与苏联不同的另一种形式。每个国家都有它自己的历史发展情况,不能照抄别人的。”可知周恩来认为少数民族区域制度适合中国国情,B选项符合题意。周恩来强调的是政策制定要适合中国国情,A选项与材料无关,排除。材料强调的是民族政策与国情的适应性,斯大林模式是高度集中的计划经济体制,C选项排除。邓小平在20世纪80年代系统的阐述了一国两制的构想,D选项排除。

【点睛】

民族区域自治制度是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。民族区域自治制度是我国的基本政治制度之一,是建设中国特色社会主义政治的重要内容。

13.C

【详解】

民族区域自治制度实现了藏族同胞当家做主的愿望,排除A;材料只是涉及经济发展一方面的信息,不能得出B结论,排除;从1965年到2014年部分经济指标来看,西藏年均增长率比较高,说明西藏自治区的建立促进了西藏自治区生产力的发展,故选C;D中“消除了”说法太绝对,排除D。

14.C

【详解】

本题考查我国省级民族自治区成立的先后顺序。宁夏回族自治区在1958年10月成立,新疆维吾尔族自治区在1955年成立,西藏自治区在1965年成立,广西壮族自治区在1958年3月成立。综上所述,各自治区成立的先后顺序为②④①③,故选C。

15.D

【详解】

由《共同纲领》规定、1954年宪法正式确认的民族区域自治制度,有利于当地民族当家做主,管理本民族地方性的内部事务,行使自治权利,故答案为D项;民族区域自治制度肯定了少数民族地区的自治地位,不是独立地位,排除A项;民族区域自治制度规定各少数民族管理本民族地方性的内部事务,不是加强统一管理,排除B项;新中国的成立,开启了各族人民团结共进的历程,排除C项。

16.A

【详解】

新中国成立后,许多身居海外的知识分子满怀爱国热情,毅然舍弃国外优越的工作和生活条件,冲破重重阻挠回到祖国。依据相关知识可知,这体现了新中国具有强大的民族凝聚力,故A正确;文化工作报酬优渥、建设人才资源充足不符合史实,故BD错误;此时没有淡化科学领域意识形态,故C错误。

17.B

【详解】

民国三十六年是1947年,这一年中共党员乌兰夫领导组建内蒙古自治政府,被选为主席,其发行的纸币能够流通,意味着中共的民族政策胜利,B正确;内蒙银行发行的纸币不是法币,排除A;国民革命在1927年就已经结束,排除C;抗战在1945年就已经结束,排除D。

18.D

【详解】

民族区域自治制度早在建国之时就已经明确提出,并在全国开始实行,所以A、B选项排除。《中华人民共和国民族区域自治法》的颁布实际上体现出这一制度的法制化,所以本题选择D选项。C选项不能够说明这一问题,故排除。

19.C

【详解】

第一幅图描绘的是1949年开始出现的政协会议,第二幅图是全国人大一届一次会议,第三幅图是西藏自治区成立40周年的纪念标志,第四幅图反映的是澳门特别行政区的区徽,所以它们依次反映的是中共领导的多党合作和政治协商制度、人民代表大会制度、民族区域自治制度和“一国两制”构想,这说明我国政治制度是在创新中不断发展的,故选C。

20.C

【详解】

结合所学知识和材料信息可知,从1951到2021年的七十年间,西藏地区的生产总值得到大幅度增长,说明民族区域自治制度的实施在西藏自治区取得了显著的效果,故C项正确;改革开放开始于1978年,B项与材料中时间不符;A、D两项与题意无关,排除。

21.(1)变化:由民族自决到民族自治;背景:中日民族矛盾为社会的主要矛盾,民族危机严重。

(2)阶段1945—1947,民族区域自治制度的探索时期,成立自治政府。

1949-1954,民族区域自治制度确立并写进宪法的时期1984—2001,民族区域自治制度发展的新阶段,实现了制度化、法律化

1945—1947:提高了各少数民族的政治地位;有利于调动各少数民族抗日和建设的积极性;巩固并扩大了统一战线,有利于抗战和解放战争胜利;为后来民族区域自治制度莫定基础。

1949—1954有利于国家的统一与巩固,社会主义制度的建立;有利于充分发挥各民族参加国家政治生活和建设社会主义的积极性,促进了我国社会主义事业的健康发展;有利于保障了各少数民族的权益,也保证了各民族的平等地位1984—2001:经济上有利于形成全国统一市场,加速少数民族地区的经济发展。政治上有利于更好地维护国家统一和民族团结。文化上有利于加强对多元一体文化的认同。

【详解】

(1)变化:根据“中国苏维埃政权承认中国境内少数民族的自决权,一直承认到各弱小民族有同中国脱离,自己成立独立的国家的权利”“1941年《陕甘宁边区施政纲领》规定建立蒙、回民族自治区。”可得出由民族自决到民族自治;背景:从材料的时间可得出中日民族矛盾为社会的主要矛盾,民族危机严重。

(2)根据材料中的内容可重新进行阶段的划分,可得出1945—1947、1949-1954、1984—2001等几个阶段,再分析各个阶段的核心内容,如1945—1947,民族区域自治制度的探索时期,成立自治政府。1949-1954,民族区域自治制度确立并写进宪法的时期1984—2001,民族区域自治制度发展的新阶段,实现了制度化、法律化。最后结合具体史实展开说明。

22.示例

论题:不同时代王昭君的艺术形象寄托了时代与作者的理想期许。

论述:唐朝杜甫笔下的王昭君远嫁被看成是一种不幸和牺牲,这种狭隘的民族观念否定了昭君和亲的积极性,并将矛头直指帝王,借助昭君的不幸,进而抒发自己报国无门、怀才不遇的情绪。郭沫若笔下的王昭君反映出五四时期新女性的形象。郭沫若借王昭君来呈现女性意识的觉醒,将王昭君塑造为以人的尊严反对封建帝王的权威,以个性解放反对封建专制主义的典型人物。可以说,郭沫若的话剧《王昭君》集中体现了新文化运动时期的社会思潮。翦伯赞笔下的王昭君以民族大团结、民族平等为背景来歌颂昭君,体现了新中国民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的国家政策。

所以,历史上王昭君的艺术形象是时代发展与作者本人愿望相结合的体现。

【详解】

材料中以王昭君的形象引起文人关注的角度,我们可以根据材料唐朝时期,杜甫关于王昭君的诗,体现怨恨的色彩,主要作者所处的时代战乱时期,所以带有怨恨的色彩;民国时期,王昭君体现倔强的性格,而且根据五四运动之后,可以知道妇女的地位提高,近代女权运动的兴起,妇女的解放,拥有反抗精神;根据材料中华人民共和国时期的王昭君形象,可以知道是民族友好的象征,我们可以从新中国的民族区域自治制度和民族关系处理好对我国发展的角度进行思考,由此可以看出不同时期对王昭君的形象不同可以反映出时代的色彩,因此,可以用王昭君艺术形象反映时代色彩思考,也可以从一个或者两个角度思考,答案开放,言之有理即可。

试卷第1页,总3页

试卷第1页,总3页

一、单选题(20小题60分)

1.(2021·全国高三课时练习)中华人民共和国民族区域自治制度,是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地区实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。它坚持的原则是

A.民族自由、民族平等和共同繁荣

B.民族自由、民族独立和共同发展

C.民族自治、民族平等和共同发展

D.民族平等、民族团结和共同繁荣

2.(2021·重庆)建国初期《中国建设》杂志刊登了许多外国读者的反馈。一位印尼读者表示“今天每一个人都能感受到中国的少数民族是如何在人民政府的治理下享有和平和繁荣”。一位印度读者写道“在新中国少数民族是如何平等地享有全部自由,还享有自由的区域去实现进步和繁荣。”这些反馈直接表明外国读者

A.赞赏新中国的民族政策

B.讴歌中国的基层民主政治建设

C.认同和平共处五项原则

D.认识到爱国统一战线的优越性

3.(2021·全国高三课时练习)我国55个少数民族都有本民族的全国人大代表,人口超过100万的少数民族都有本民族的全国人大常务委员会委员;各少数民族与汉族以平等地位参与国家事务和地方事务管理。以上史实主要说明

A.我国少数民族地区社会发展水平提高

B.人民代表大会制度是我国的民主政治制度

C.少数民族地区治理关乎国家前途命运

D.民族区域自治制度保障少数民族当家作主

4.(2021·全国高三单元测试)某文件内容:“中华人民共和国是统一的多民族国家”,“各少数民族聚居的地方实行区域自治”。明确规定民族区域自治地方划为自治区、自治州、自治县三级,各级自治机关在中央人民政府的统一领导下,除了行使一般地方国家机关的职权外,还享有各项自治权利。这一内容最早应出现在哪一文件中

A.《中国人民政治协商会议共同纲领》

B.1954年《中华人民共和国宪法》

C.《党和国家领导制度的改革》

D.1982年《中华人民共和国宪法》

5.(2021·全国高三专题练习)据统计,西藏的少数民族干部由1965年的7600多名,到1986年底,发展到3.1万名,2014年底,少数民族干部已有11万多人,约是1965年的14倍多,占全区干部总量的70%以上。材料体现了

A.民族区域自治制度得以践行

B.政治协商制度得以贯彻实施

C.基层民主建设得到巨大发展

D.西藏经济社会发展成绩斐然

6.(2021·河北衡水中学高三其他模拟)下图为创作于1962年的藏族题材人物画《翻身奴隶的儿女》,描绘了一群藏族孩子盘坐在毡子上读书写字的场景。据此可知,当时

A.义务教育普及塑造了时代新风

B.绘画艺术彰显了浪漫主义风格

C.民主改革开启了藏区发展新篇

D.西部开发缩小了儿童发展差距

7.(2021·全国高三专题练习)学者竺可桢的日记记载:“午后至怀仁堂开会,通过人民共和国第一个宪法……投票分为八组,票上有汉、藏、蒙、畏吾儿四种文字……主席团开会,说明廿二号的政治报告因翻译蒙、藏文需时,延期到廿三日。”该日记可以佐证.

A.社会主义法律体系形成

B.基层民主政治建设效果显著

C.人民民主统一战线建立

D.新中国的民族政策得以落实

8.(2021·长治市第一中学校高三期末)民族区域自治是中国共产党解决国内民族问题的一项基本政策。下列文献体现了这一政策

文献

内容

1941年(陕甘宁边区施政纲领》

蒙回民族与汉族在政治、经济、文化上具有平等地位,建立蒙回民族的自治区。

1946年《和平建国纲领》

承认各民族的平等地位及自治权,但不应提出独立自决口号。

1949年《关于人民政协的几个问题》

用“民族的区域自治"代替“民族自治",限定了“自治"的范围,使民族政策表述更加准确、全面。

A.延续了历史传统

B.不断完善的过程

C.适度灵活的原则

D.因地制宜的特点

9.(2021·全国高三专题练习)习近平曾说:“一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。”下列对于我国民族区域自治制度的叙述不正确的是

A.《共同纲领》中已明确规定实行民族区域自治制度

B.新疆维吾尔自治区是建国后成立的首个民族区域自治地方

C.民族自治制度是基于我国国情而实施的一项基本政治制度

D.民族区域自治制度是以国家统一领导为前提的

10.(2021·江西高三其他模拟)2013年以来,中国积极参与多边外交,并先后成功举办两届“带一路”国际合作高峰论坛、中非合作论坛北京峰会、二十国集团杭州峰会、亚洲文明对话大会等重要国际会议,针对不同全球议题提供中国智慧和中国方案。这反映出新时期的中国外交

A.形成以联合国为中心的多边外交机制

B.不断调整以适应世界格局变动

C.为构建国际政治经济新秩序奠定基础

D.在实践中积极主动和奋发有为

11.(2021·定远县育才学校高三开学考试)2019年,习近平主席指出,“要继续高举联合国这面多边主义旗帜,充分发挥世界贸易组织、国际货币基金组织世界银行二十国集团、欧盟等全球和区域多边机制的建设性作用,共同推动构建天类命运共同体。”据此可知,我国

A.对现有国际框架的完全认同

B.奉行独立自主的和平外交

C.积极推动和完善全球多边治理

D.始终站在发展中国家立场

12.(2021·全国高三专题练习)1949年9月7日,周恩来向政协代表作解释说:放弃联邦制,除了防止帝国主义分裂中国的考虑外,还有一个重要的考量就是中国和苏联的民族国情不同。“历史的发展使我们的民族大家庭需要采取与苏联不同的另一种形式。每个国家都有它自己的历史发展情况,不能照抄别人的。”据此可知,周恩来

A.认为联邦制是国家分裂的根源

B.主张实行民族区域自治制度

C.反对照搬照抄苏联斯大林模式

D.首倡“一国两制”伟大构想

13.(2021·全国高三课时练习)下面是西藏自区1965年与2014年部分经济指标对比表(单位:亿元),由此可知,西藏自治区的建立

1965年

2014年

年均增长率

国民生产总值

3.72

920.8

12.2%

地方财政收入

0.22

164.75

14.5%

工业增加值

0.09

66.16

14.4%

社会消费品零售总额

0.89

36.51

13.1%

A.实现了藏族同胞当家做主的愿望

B.保障了西南地区的稳定和社会进步

C.促进了西藏自治区生产力的发展

D.消除了藏族与其他民族之间的差异

14.(2021·全国高三专题练习)2017年内蒙古自治区成立70周年。新中国成立后,依据宪法规定,其它四个民族自治区相继建立。观察下图,指出其成立的先后顺序

A.①③②④

B.②①③④

C.②④①③

D.④③②①

15.(2021·贵州黔东南苗族侗族自治州·凯里一中高二期末)1949年,《共同纲领》规定,“各少数民族聚居的地区……建立各种民族自治机关”。1954年,“民族区域自治制度”被写入宪法。这些法律法规

A.肯定了少数民族地区的独立地位

B.加强了对各民族地区的统一管理

C.开启了各族人民团结共进的历程

D.有利于保障少数民族的民主权利

16.(2021·湖南高二期末)新中国成立后,许多身居海外的知识分子满怀爱国热情,毅然舍弃国外优越的工作和生活条件,冲破重重阻挠回到祖国。仅从新中国成立到1957年春,归国人数就达到3000人,约占新中国成立前夕在外留学生和学者总数的一半。这说明新中国

A.具有强大的民族凝聚力

B.文化工作报酬优渥

C.淡化科学领域意识形态

D.建设人才资源充足

17.(2021·全国高二单元测试)下图是内蒙银行发行的二百元面值的纸币的正面,它的正上方是“内蒙银行”四个字,两侧是“内蒙各族县、公私款项通用”的字样,正下方是“中华民国三十六年印”。这种纸币

A.属于国民政府认可的法币

B.见证了中共民族政策的胜利

C.国民革命时期在全国流通

D.为抗战胜利提供了物质保障

18.(2021·全国高二课时练习)《中华人民共和国民族区域自治法》由中华人民共和国第六届全国人民代表大会常务委会第二次会议于1984年5月31日修订通过,自1984年10月1日起施行。它的实施标志着我国民族区域自治

A.开始成为一项行政区划制度

B.在全国开始全面推行

C.提高了少数民族的政治地位

D.进入法制化建设轨道

19.(2021·安徽黄山市·屯溪一中高二期中)下面几幅历史图片反映的共同主题是我国

A.摆脱殖民统治实现民族独立

B.实行改革开放走向富裕繁荣

C.政治制度建设在创新中发展

D.人民政治权利和地位的提高

20.(2021·全国高三专题练习)70年前的5月23日,中央人民政府和西藏地方政府签订了关于和平解放西藏办法的协议,宣告西藏和平解放。70年来,西藏地区的生产总值由1951年的1.29亿元,增长到2020年的1902亿元,增长1400余倍,经济增速位居全国前列,自我发展能力不断增强。西藏地区取得如此成就主要得益于

A.政治协商制度的完善

B.改革开放政策的推行

C.民族区域自治制度的保障

D.中国国际地位的提升

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、材料分析题

21.(2021·湖北武汉市·高二期末)民族政策与中国共产党

材料一

1931年《中华苏维埃共和国宪法大纲》提出:“中国苏维埃政权承认中国境内少数民族的自决权,一直承认到各弱小民族有同中国脱离,自己成立独立的国家的权利”……1941年《陕甘宁边区施政纲领》规定建立蒙、回民族自治区。此后分别在关中正宁县建立了回族自治乡,在城川建立了蒙古族自治区。

——摘编自马戎:《中国民族区域自治制度的历史演变轨迹》

材料二

1945~2001年我国民族制度的主要大事

1945年

中共七大肯定了各抗日根据地实行少数民族区域自治工作,提出要改吾国内少数民族待遇。

1947年

成立了我国第一个省级民族自治政府。同时在陕甘宁、晋冀鲁等解放区也建立起一些县级以下民族自治区。

1949年

《中国人民政治协商会议共同纲领》明确确定“咯少数民族聚居的地区,实行民族区域自治。

1954年

《中华人民共和国宪法》第一章第三条

明确规定,“中华人民共和国是统一的多民族的国家。……各少数民族聚居的地方实行区域自治”

1984年

颁布了《中华人民共和国民族区域自治法》

2001年

正式确立民族区域自治制度作为我国一项基本政治制度的地位。

(1)材料一反映了中共民族政策发生了怎样的变化?结合所学知识,分析变化的时代背景

(2)根据材料二采用一个新的尺度,对中共民族政策进行阶段划分,并选取任意一个阶段说明它的作用

三、论述题

22.(2021·安徽)阅读材料,完成下列要求。

材料

王昭君的故事见载于史书以来.她的形象引起历代文人的关注,咏怀王昭君成为文史领

域一个不朽的主题。

时间

作者

相关作品或论述

唐朝

杜甫

《咏怀古迹》:群山万壑赴荆门,生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。画图省识春风面,环佩空归月夜魂。千载琵琶作胡语.分明怨恨

曲中论。

民国时期

郭沫若

“五四”以来,昭君形象被赋予了新的时代色彩。郭沫若在谈到自己的话剧《王

昭君》中的昭君形象时说:“王昭君这个女性我十分表示同情的就是她倔强的

性格……我从她这种倔强的性格中幻想出其倔强地反抗(汉)元帝的一幕来。”

中华人民共

和国时期

翦伯赞

“在大青山下,只有一个古迹是永远不会废弃的,那就是被称为‘青冢'的昭

君墓。因为在蒙古人民心中.昭君已经不是一个人而是一个象征

民族

友好的象征,昭君墓也不是一个坟墓,而是一座民族友好的历史纪念塔."

---摘编自李利军《王昭君形象的文史变迁》

从以上材料信息中提出一个论题,并结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有

据,表述清晰。)

参考答案

1.D

【详解】

中华人民共和国成立后,民族区域自治制度成为我国的一项基本政治制度。由材料信息可知,这体现了国家尊重和保障少数民族管理民族内部事务的权利,坚持民族平等、团结和共同繁荣的原则,D项正确;ABC项表述都不完整,不准确,排除ABC项。故选D项。

2.A

【详解】

根据“今天每一个人都能感受到中国的少数民族是如何在人民政府的治理下享有和平和繁荣”“在新中国少数民族是如何平等地享有全部自由,还享有自由的区域去实现进步和繁荣。”可得出其赞赏的是中国民族区域自治制度及新中国的民族政策,故A项正确;材料与基层民主无关,排除B;材料中没有提及和平共处五项原则,排除C;材料涉及的是民

族政策,而不是统一战线,排除D。

3.D

【详解】

据题意可知,我国的少数民族都有自己的全国人大代表,与汉族享有平等的地位以参与国家管理,由此体现了民族平等的原则,说明民族区域自治制度保障了少数民族的当家做主,故选D;材料反映的是少数民族的社会地位,和经济发展水平无关,排除A;材料阐述的不是人民代表大会制度的意义,排除B;C项说法过于夸张绝对,排除C。

4.B

【详解】

根据材料并结合所学可知,1954年通过的《中华人民共和国宪法》,正式确认民族区域自治是新中国的一项基本政治制度。宪法规定民族区域自治地方划分为自治区、自治州、自治县三级,各级自治机关在中央人民政府的统一领导下,除了行使一般地方国家机关的职权外,还享有各项自治权利。故B项正确;1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》只是规定了“各少数民族聚居的地方实行区域自治”,未制定具体的举措,故A项错误;《党和国家领导制度的改革》与民族区域自治无关,故C项错误;1982年《中华人民共和国宪法》重申、健全了民族区域自治制度,故D项错误。

5.A

【详解】

从材料数据可以看出,在民族区域自治制度之下,国家重视对少数民族干部的培养,故A正确;材料涉及的是少数民族地区,与政协、基层民主无关,排除BC;材料数据呈现的是干部队伍,而不是经济,排除D。

6.C

【详解】

通过观察图片,结合所学知识可知,《翻身奴隶的儿女》描绘的藏族孩子读书写字场景,体现出当时民主改革开启了藏区发展新篇,C项正确;义务教育普及直到1980年代才开始,A项错误;材料中体现的艺术风格是现实主义而非浪漫主义,B项错误;我国的西部大开发开始于21世纪初,D项错误。

7.D

【详解】

从材料中的“票上有汉、藏、蒙、畏吾儿四种文字”“说明廿二号的政治报告因翻译蒙、藏文需时,延期到廿三日”等信息可以看出,全国人大代表中有各少数民族的代表,新中国的民族平等政策得以落实,故答案为D项;材料没有涉及法律体系,排除A项;材料反映的是人民代表大会制度,不是基层民主政治,排除B项;材料反映的是人民代表大会制度,不是人民民主统一战线,排除C项。

8.B

【详解】

从“1941年(陕甘宁边区施政纲领》”到“1949年《关于人民政协的几个问题》”中的相关规定可以看出,中国共产党解决国内民族问题的政策在不断完善,最终形成民族区域自治制度,故B项正确;材料没有体现历史传统,排除A;材料与灵活无关,排除C;材料没有说

明因地制宜的特点,排除D。

9.C

【详解】

民族区域自治制度是基于我国国情而实施的一项基本政治制度,不是民族自治制度,C项符合题意;《共同纲领》中已明确规定实行民族区域自治制度说法属实,A项不符合题意;建国后成立的首个民族区域自治地方就是新疆维吾尔自治区,B项不符合题意;民族区域自治制度是以国家统一领导为前提的说法正确,D项不符合题意。

10.D

【详解】

根据材料可知,21世纪以来中国积极参与多边外交,并多次举办大型国际会议,提供中国智慧和中国方案,这说明新时期的中国外交积极进取和奋发有为,故D正确;材料中“成功举办两届‘一带一路’国际合作高峰论坛、中非合作论坛北京峰会、二十国集团杭州峰会、亚洲文明对话大会等重要国际会议”表明并不是以联合国为中心,排除A;材料反映了中国政府在世界格局变动中积极主动和努力向世界提供中国智慧和中国方案,体现不出中国外交的“不断调整”,排除B;材料体现了中国的大国责任和担当意识,没有涉及“国际政治经济新秩序”的构建,排除C。

【点睛】

11.C

【详解】

习近平强调当前中国以联合国为中心,重视世界贸易组织、欧盟等全球和区域多边机制的建设性作用,谋求“共同推动构建人类命运共同体”的思想,反映出新时代中国外交的主要方向是推动和完善全球多边治理,C项正确;“完全认同”过于绝对,A项错误;材料强调的不是“奉行独立自主的和平外交”,B项错误;“始终站在”过于绝对,且材料没有涉及发展中国家,D项错误;故选择C,排除ABD。

12.B

【详解】

根据材料“历史的发展使我们的民族大家庭需要采取与苏联不同的另一种形式。每个国家都有它自己的历史发展情况,不能照抄别人的。”可知周恩来认为少数民族区域制度适合中国国情,B选项符合题意。周恩来强调的是政策制定要适合中国国情,A选项与材料无关,排除。材料强调的是民族政策与国情的适应性,斯大林模式是高度集中的计划经济体制,C选项排除。邓小平在20世纪80年代系统的阐述了一国两制的构想,D选项排除。

【点睛】

民族区域自治制度是指在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权的制度。民族区域自治制度是我国的基本政治制度之一,是建设中国特色社会主义政治的重要内容。

13.C

【详解】

民族区域自治制度实现了藏族同胞当家做主的愿望,排除A;材料只是涉及经济发展一方面的信息,不能得出B结论,排除;从1965年到2014年部分经济指标来看,西藏年均增长率比较高,说明西藏自治区的建立促进了西藏自治区生产力的发展,故选C;D中“消除了”说法太绝对,排除D。

14.C

【详解】

本题考查我国省级民族自治区成立的先后顺序。宁夏回族自治区在1958年10月成立,新疆维吾尔族自治区在1955年成立,西藏自治区在1965年成立,广西壮族自治区在1958年3月成立。综上所述,各自治区成立的先后顺序为②④①③,故选C。

15.D

【详解】

由《共同纲领》规定、1954年宪法正式确认的民族区域自治制度,有利于当地民族当家做主,管理本民族地方性的内部事务,行使自治权利,故答案为D项;民族区域自治制度肯定了少数民族地区的自治地位,不是独立地位,排除A项;民族区域自治制度规定各少数民族管理本民族地方性的内部事务,不是加强统一管理,排除B项;新中国的成立,开启了各族人民团结共进的历程,排除C项。

16.A

【详解】

新中国成立后,许多身居海外的知识分子满怀爱国热情,毅然舍弃国外优越的工作和生活条件,冲破重重阻挠回到祖国。依据相关知识可知,这体现了新中国具有强大的民族凝聚力,故A正确;文化工作报酬优渥、建设人才资源充足不符合史实,故BD错误;此时没有淡化科学领域意识形态,故C错误。

17.B

【详解】

民国三十六年是1947年,这一年中共党员乌兰夫领导组建内蒙古自治政府,被选为主席,其发行的纸币能够流通,意味着中共的民族政策胜利,B正确;内蒙银行发行的纸币不是法币,排除A;国民革命在1927年就已经结束,排除C;抗战在1945年就已经结束,排除D。

18.D

【详解】

民族区域自治制度早在建国之时就已经明确提出,并在全国开始实行,所以A、B选项排除。《中华人民共和国民族区域自治法》的颁布实际上体现出这一制度的法制化,所以本题选择D选项。C选项不能够说明这一问题,故排除。

19.C

【详解】

第一幅图描绘的是1949年开始出现的政协会议,第二幅图是全国人大一届一次会议,第三幅图是西藏自治区成立40周年的纪念标志,第四幅图反映的是澳门特别行政区的区徽,所以它们依次反映的是中共领导的多党合作和政治协商制度、人民代表大会制度、民族区域自治制度和“一国两制”构想,这说明我国政治制度是在创新中不断发展的,故选C。

20.C

【详解】

结合所学知识和材料信息可知,从1951到2021年的七十年间,西藏地区的生产总值得到大幅度增长,说明民族区域自治制度的实施在西藏自治区取得了显著的效果,故C项正确;改革开放开始于1978年,B项与材料中时间不符;A、D两项与题意无关,排除。

21.(1)变化:由民族自决到民族自治;背景:中日民族矛盾为社会的主要矛盾,民族危机严重。

(2)阶段1945—1947,民族区域自治制度的探索时期,成立自治政府。

1949-1954,民族区域自治制度确立并写进宪法的时期1984—2001,民族区域自治制度发展的新阶段,实现了制度化、法律化

1945—1947:提高了各少数民族的政治地位;有利于调动各少数民族抗日和建设的积极性;巩固并扩大了统一战线,有利于抗战和解放战争胜利;为后来民族区域自治制度莫定基础。

1949—1954有利于国家的统一与巩固,社会主义制度的建立;有利于充分发挥各民族参加国家政治生活和建设社会主义的积极性,促进了我国社会主义事业的健康发展;有利于保障了各少数民族的权益,也保证了各民族的平等地位1984—2001:经济上有利于形成全国统一市场,加速少数民族地区的经济发展。政治上有利于更好地维护国家统一和民族团结。文化上有利于加强对多元一体文化的认同。

【详解】

(1)变化:根据“中国苏维埃政权承认中国境内少数民族的自决权,一直承认到各弱小民族有同中国脱离,自己成立独立的国家的权利”“1941年《陕甘宁边区施政纲领》规定建立蒙、回民族自治区。”可得出由民族自决到民族自治;背景:从材料的时间可得出中日民族矛盾为社会的主要矛盾,民族危机严重。

(2)根据材料中的内容可重新进行阶段的划分,可得出1945—1947、1949-1954、1984—2001等几个阶段,再分析各个阶段的核心内容,如1945—1947,民族区域自治制度的探索时期,成立自治政府。1949-1954,民族区域自治制度确立并写进宪法的时期1984—2001,民族区域自治制度发展的新阶段,实现了制度化、法律化。最后结合具体史实展开说明。

22.示例

论题:不同时代王昭君的艺术形象寄托了时代与作者的理想期许。

论述:唐朝杜甫笔下的王昭君远嫁被看成是一种不幸和牺牲,这种狭隘的民族观念否定了昭君和亲的积极性,并将矛头直指帝王,借助昭君的不幸,进而抒发自己报国无门、怀才不遇的情绪。郭沫若笔下的王昭君反映出五四时期新女性的形象。郭沫若借王昭君来呈现女性意识的觉醒,将王昭君塑造为以人的尊严反对封建帝王的权威,以个性解放反对封建专制主义的典型人物。可以说,郭沫若的话剧《王昭君》集中体现了新文化运动时期的社会思潮。翦伯赞笔下的王昭君以民族大团结、民族平等为背景来歌颂昭君,体现了新中国民族平等、民族团结和各民族共同繁荣的国家政策。

所以,历史上王昭君的艺术形象是时代发展与作者本人愿望相结合的体现。

【详解】

材料中以王昭君的形象引起文人关注的角度,我们可以根据材料唐朝时期,杜甫关于王昭君的诗,体现怨恨的色彩,主要作者所处的时代战乱时期,所以带有怨恨的色彩;民国时期,王昭君体现倔强的性格,而且根据五四运动之后,可以知道妇女的地位提高,近代女权运动的兴起,妇女的解放,拥有反抗精神;根据材料中华人民共和国时期的王昭君形象,可以知道是民族友好的象征,我们可以从新中国的民族区域自治制度和民族关系处理好对我国发展的角度进行思考,由此可以看出不同时期对王昭君的形象不同可以反映出时代的色彩,因此,可以用王昭君艺术形象反映时代色彩思考,也可以从一个或者两个角度思考,答案开放,言之有理即可。

试卷第1页,总3页

试卷第1页,总3页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理