第11课 西汉建立和“文景之治” 同步练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 第11课 西汉建立和“文景之治” 同步练习(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 61.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-07 21:00:05 | ||

图片预览

文档简介

第11课 西汉建立和“文景之治”

1.

西汉建立初期,人民流离失所,人口锐减,大片田地荒芜。皇帝的马车配不齐毛色相同的四匹马,将相出行只能乘牛车。由此,汉初统治者的首要任务是

( )

A.发展社会生产

B.巩固封建统治

C.吸取秦亡教训

D.推行“以德化民”

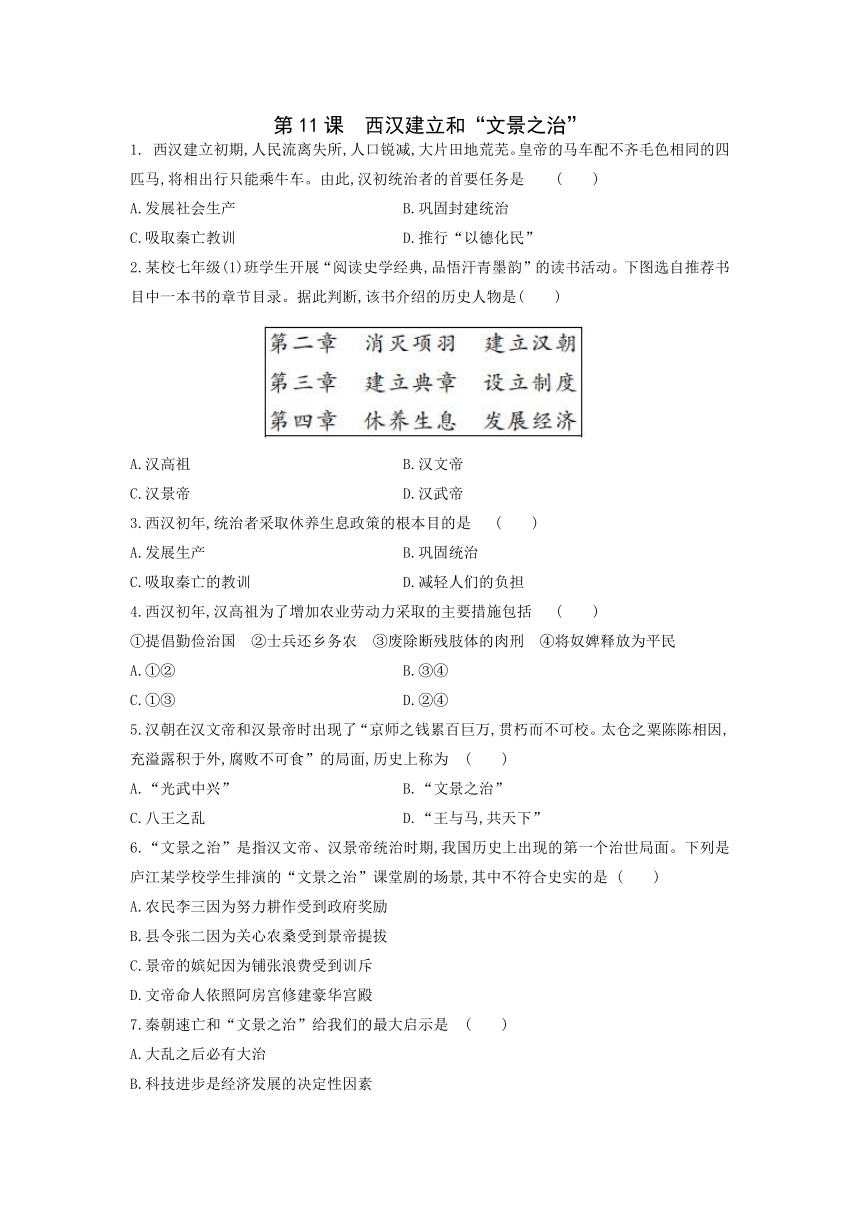

2.某校七年级(1)班学生开展“阅读史学经典,品悟汗青墨韵”的读书活动。下图选自推荐书目中一本书的章节目录。据此判断,该书介绍的历史人物是( )

A.汉高祖

B.汉文帝

C.汉景帝

D.汉武帝

3.西汉初年,统治者采取休养生息政策的根本目的是

( )

A.发展生产

B.巩固统治

C.吸取秦亡的教训

D.减轻人们的负担

4.西汉初年,汉高祖为了增加农业劳动力采取的主要措施包括

( )

①提倡勤俭治国 ②士兵还乡务农 ③废除断残肢体的肉刑 ④将奴婢释放为平民

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

5.汉朝在汉文帝和汉景帝时出现了“京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食”的局面,历史上称为

( )

A.“光武中兴”

B.“文景之治”

C.八王之乱

D.“王与马,共天下”

6.“文景之治”是指汉文帝、汉景帝统治时期,我国历史上出现的第一个治世局面。下列是庐江某学校学生排演的“文景之治”课堂剧的场景,其中不符合史实的是

( )

A.农民李三因为努力耕作受到政府奖励

B.县令张二因为关心农桑受到景帝提拔

C.景帝的嫔妃因为铺张浪费受到训斥

D.文帝命人依照阿房宫修建豪华宫殿

7.秦朝速亡和“文景之治”给我们的最大启示是

( )

A.大乱之后必有大治

B.科技进步是经济发展的决定性因素

C.兴衰纷乱,循环往复

D.政府要重视民生,以民为本

8.西汉建立后,大臣陆贾向汉高祖建议“过去可以在马上打天下,现在不能在马上治天下”。于是汉初统治者对人民采取休养生息政策,其客观原因是( )

A.吸取秦亡的教训

B.重视“以德化民”

C.经济困难

D.人心思安

9.习近平总书记曾在新华社一份《网民呼吁遏制餐饮环节“舌尖上的浪费”》的材料上作出批示,要求大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统,厉行节约、反对浪费。我国古代也有提倡节俭的帝王,他们是( )

①秦始皇 ②汉文帝 ③汉景帝 ④秦二世

A.①②

B.②③

C.③④

D.②④

10.“都鄙廪庾尽满,而府库馀财。”这是《汉书·食货志》对汉景帝后期西汉社会状况的描述。这种状况出现的原因不包括( )

A.汉文帝、汉景帝提倡勤俭治国

B.汉高祖注重发展农业生产

C.汉文帝、汉景帝重视“以德化民”

D.汉武帝实行了巩固大一统的措施

11.辨别下列史实的正误,在该题前的括号内正确的打“√”;错误的打“×”,并加以改正。

【 】

(1)公元前202年,刘邦建立汉朝,定都咸阳,史称西汉。

改正:

【 】(2)西汉初,汉高祖实行“什五税一”,文帝、景帝把田赋降到了三十税一。

改正:

【 】(3)汉景帝在位20多年,生活简朴,宫室、园林以至车骑都没有增加。

改正:

12.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《汉书·食货志》记载:“天下既定,民亡盖臧(藏),自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。”

材料二 汉文帝说:“农,天下之本……”汉景帝说:“农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始。”

材料三 汉初至武帝继位的七十年间,由于国内政治安定,只要不遇水旱之灾,百姓总是人给家足,郡国的仓廪堆满了粮食。太仓里的粮食由于陈陈相因,致腐烂而不可食,政府的库房有余财,京师的钱财有千百万,连串钱的绳子都朽断了。

——《汉书·食货志》译文

(1)材料一反映了西汉初期怎样的社会景象?为什么会出现这样的情况?

(2)材料二体现了汉初统治者怎样的统治措施?其实施的目的是什么?

(3)材料三反映出当时怎样的经济状况?这一时期出现哪一治世局面?

(4)从材料一到材料三的短短几十年间,西汉社会状况发生这样显著变化的主要原因是什么?

答案

1.A 2.A 3.B 4.D 5.B 6.D 7.D

8.C

9.B

10.D

11.(1)【×】

“咸阳”改为“长安”

(2)【√】

(3)【×】

“汉景帝”改为“汉文帝”

12.(1)景象:残破荒凉的景象。原因:秦朝的残暴统治和秦末的战乱,使社会生产遭到严重的破坏。

(2)重视农业生产,提倡以农为本。恢复和发展社会生产,巩固统治。

(3)社会经济繁荣,人民生活安定,国家积累了大量钱粮。“文景之治”。

(4)汉初统治者吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取休养生息政策,轻徭薄赋,注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑;重视“以德化民”,还废除了一些严刑峻法;提倡勤俭治国,反对奢侈浮华;等等。

1.

西汉建立初期,人民流离失所,人口锐减,大片田地荒芜。皇帝的马车配不齐毛色相同的四匹马,将相出行只能乘牛车。由此,汉初统治者的首要任务是

( )

A.发展社会生产

B.巩固封建统治

C.吸取秦亡教训

D.推行“以德化民”

2.某校七年级(1)班学生开展“阅读史学经典,品悟汗青墨韵”的读书活动。下图选自推荐书目中一本书的章节目录。据此判断,该书介绍的历史人物是( )

A.汉高祖

B.汉文帝

C.汉景帝

D.汉武帝

3.西汉初年,统治者采取休养生息政策的根本目的是

( )

A.发展生产

B.巩固统治

C.吸取秦亡的教训

D.减轻人们的负担

4.西汉初年,汉高祖为了增加农业劳动力采取的主要措施包括

( )

①提倡勤俭治国 ②士兵还乡务农 ③废除断残肢体的肉刑 ④将奴婢释放为平民

A.①②

B.③④

C.①③

D.②④

5.汉朝在汉文帝和汉景帝时出现了“京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食”的局面,历史上称为

( )

A.“光武中兴”

B.“文景之治”

C.八王之乱

D.“王与马,共天下”

6.“文景之治”是指汉文帝、汉景帝统治时期,我国历史上出现的第一个治世局面。下列是庐江某学校学生排演的“文景之治”课堂剧的场景,其中不符合史实的是

( )

A.农民李三因为努力耕作受到政府奖励

B.县令张二因为关心农桑受到景帝提拔

C.景帝的嫔妃因为铺张浪费受到训斥

D.文帝命人依照阿房宫修建豪华宫殿

7.秦朝速亡和“文景之治”给我们的最大启示是

( )

A.大乱之后必有大治

B.科技进步是经济发展的决定性因素

C.兴衰纷乱,循环往复

D.政府要重视民生,以民为本

8.西汉建立后,大臣陆贾向汉高祖建议“过去可以在马上打天下,现在不能在马上治天下”。于是汉初统治者对人民采取休养生息政策,其客观原因是( )

A.吸取秦亡的教训

B.重视“以德化民”

C.经济困难

D.人心思安

9.习近平总书记曾在新华社一份《网民呼吁遏制餐饮环节“舌尖上的浪费”》的材料上作出批示,要求大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统,厉行节约、反对浪费。我国古代也有提倡节俭的帝王,他们是( )

①秦始皇 ②汉文帝 ③汉景帝 ④秦二世

A.①②

B.②③

C.③④

D.②④

10.“都鄙廪庾尽满,而府库馀财。”这是《汉书·食货志》对汉景帝后期西汉社会状况的描述。这种状况出现的原因不包括( )

A.汉文帝、汉景帝提倡勤俭治国

B.汉高祖注重发展农业生产

C.汉文帝、汉景帝重视“以德化民”

D.汉武帝实行了巩固大一统的措施

11.辨别下列史实的正误,在该题前的括号内正确的打“√”;错误的打“×”,并加以改正。

【 】

(1)公元前202年,刘邦建立汉朝,定都咸阳,史称西汉。

改正:

【 】(2)西汉初,汉高祖实行“什五税一”,文帝、景帝把田赋降到了三十税一。

改正:

【 】(3)汉景帝在位20多年,生活简朴,宫室、园林以至车骑都没有增加。

改正:

12.阅读材料,完成下列要求。

材料一 《汉书·食货志》记载:“天下既定,民亡盖臧(藏),自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。”

材料二 汉文帝说:“农,天下之本……”汉景帝说:“农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始。”

材料三 汉初至武帝继位的七十年间,由于国内政治安定,只要不遇水旱之灾,百姓总是人给家足,郡国的仓廪堆满了粮食。太仓里的粮食由于陈陈相因,致腐烂而不可食,政府的库房有余财,京师的钱财有千百万,连串钱的绳子都朽断了。

——《汉书·食货志》译文

(1)材料一反映了西汉初期怎样的社会景象?为什么会出现这样的情况?

(2)材料二体现了汉初统治者怎样的统治措施?其实施的目的是什么?

(3)材料三反映出当时怎样的经济状况?这一时期出现哪一治世局面?

(4)从材料一到材料三的短短几十年间,西汉社会状况发生这样显著变化的主要原因是什么?

答案

1.A 2.A 3.B 4.D 5.B 6.D 7.D

8.C

9.B

10.D

11.(1)【×】

“咸阳”改为“长安”

(2)【√】

(3)【×】

“汉景帝”改为“汉文帝”

12.(1)景象:残破荒凉的景象。原因:秦朝的残暴统治和秦末的战乱,使社会生产遭到严重的破坏。

(2)重视农业生产,提倡以农为本。恢复和发展社会生产,巩固统治。

(3)社会经济繁荣,人民生活安定,国家积累了大量钱粮。“文景之治”。

(4)汉初统治者吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取休养生息政策,轻徭薄赋,注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑;重视“以德化民”,还废除了一些严刑峻法;提倡勤俭治国,反对奢侈浮华;等等。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史