2021-2022学年统编版选择性必修一第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版选择性必修一第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 8.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-08 07:25:47 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第六单元

基层治理与社会保障

第17课

中国古代的户籍制度与社会治理

“要从最困难的群体入手,从最突出的问题着眼,从最具体的工作抓起,通堵点、疏痛点、消盲点,全面解决好同老百姓生活息息相关的教育、就业、社保、医疗、住房、环保、社会治安等问题,集中全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。”

中国历史上是如何管理民众的?又是如何处理社会问题的?

导入

1.了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度

2.了解有代表性的基层管理组织

3.知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施

1.了解中国古代户籍制度的变迁,从“唯物史观”角度认识赋役征发是中国古代户籍制度的首要目的

2.了解中国古代有代表性的基层管理组织,从“历史解释”角度认识古代基层管理的特点

3.知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施,从“唯物史观”角度认识其对维护统治的重要性

一、历代户籍制度演变

1.战国:国家编排民户,制定户籍的开始。

2.秦朝:实行分类登记制度,除一般百姓的户籍,

还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

3.汉朝

(1)丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

(2)户是政府征派赋役的单位。百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

(3)政府为掌握人口数,也定期进行人口调查。

(1)编户齐民是历代中原王朝政府实行的户籍制度,规定凡政府控制的户口都必须按姓名、年龄、籍贯、身份、相貌、财富情况等项目一一载入户籍,被正式编入政府户籍的平民百姓,称为“编户齐民”。

(2)编户齐民既是行政管理制度,又是赋税制度。编户齐民具有独立的身份,依据资产多少承担国家的赋税和徭役、兵役。一方面有利于国家征收赋税,提供稳定的兵源。另一方面也成为农民沉重的负担,严重影响了正常的农业生产和农民的生活。

【拓展提升】认识古代编户齐民

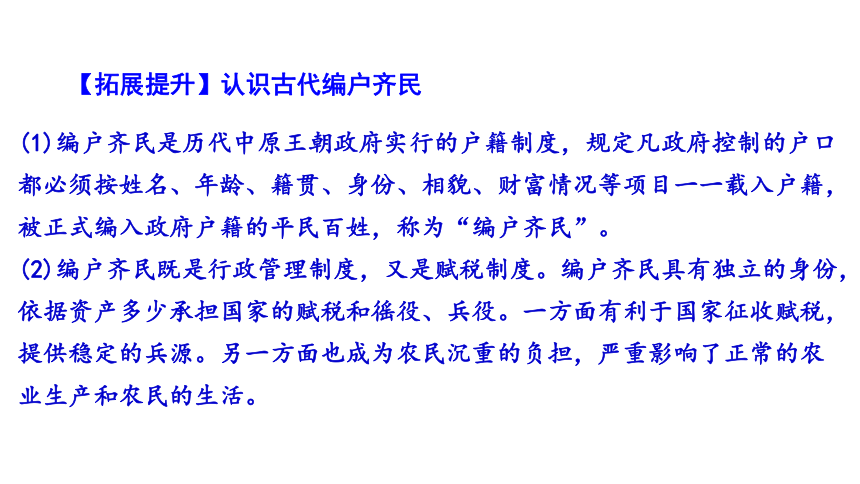

4.隋唐

(1)隋建立后,重新核定户籍。

(2)唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

5.宋朝:宋朝户籍分主户(指拥有土地、缴纳赋税的税户)和客户(指没有土地的佃户)。

唐宋时在基层官吏监督下居民自报户内人口、田亩以及本户赋役承担情况的登记表册

【情境探究】根据史料并结合所学知识,概括宋代户籍制度改革的背景。

(历史解释)

宋代“不抑兼并”,允许产权自由流动,“贫富无定势”,世家大族进一步削弱;另一方面,两税法使古代赋税制度由“舍地税人”到“舍人税地”方向发展。基于此,宋代废良贱户籍制,根据居城或居乡,划为“坊郭户”与“乡村户”,这是中国历史上最早的城市居民户口。又根据居民有无不动产,划分“主户”与“客户”。

——据吴钩《户口册上的中国》

背景:商品经济发展;宋代“不抑兼并”,允许产权自由流动;赋税制度的变革;政府灵活调整户籍政策。

6.元朝:按职业划分户口类型,统称为“诸色

户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

7.明朝

(1)明朝以职业定户籍,分为民籍、军籍、匠籍等。

(2)明朝的户籍册称“黄册”,以里甲制为基础。

8.清朝

(1)清朝普通户籍基本沿袭明制,但管理相对松弛。

(2)到清前期赋役实行固定丁银、摊丁入亩,户籍的作用大为削弱。

(3)乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审。

【情境探究】根据史料,概括指出我国古代户籍制度的主要功能。

(史料实证)

我国户籍制度源远流长,春秋战国时期,为了敛收田赋和征集兵员,各诸侯国采用“编户”和“定籍”等办法进行人口控制。隋唐时期,统治者为防止民户逃亡,实施“大索貌阅”,大量隐漏户口被查。元朝的户籍制度出现了新的特点,它将居民按职业划分为若干种户,不同类别的种户具有不同特权。明清的黄册登记制度同样强调不同人的不同特权。

功能:征收赋税及征派兵役;限制人口流动;维护社会治安;控制职业,固定身份;维护等级特权。

二、历代基层组织与社会治理

1.基层组织

(1)从秦汉到明清,县是最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织。

(2)秦汉时期,县下设乡和里。乡设三老,里设里正。后代沿袭这种乡里制度,稍有变化。

(3)唐朝以百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设

村,设里正、坊正、村正。

(4)明朝实行里甲制,十户为一甲,一百一十户为一

里,设甲首、里长。

2.社会治理

(1)秦汉:建立什伍组织,以五家为伍,十家为什,百家为里,相互监督。

(2)唐朝:实行邻保制度,以四家为邻,五邻为保,互相监督。

(3)北宋:王安石实施保甲法。

(4)明朝:王守仁推行十家牌法。

(5)清朝:清初实行里甲制,后来推行保甲制。

【情境探究】根据史料并结合所学知识,概括中国古代乡村治理演变的基本趋势。

(史料实证、唯物史观)

中国古代社会,乡村治理大致可以分为三个阶段。秦汉时的乡里制度逐步成熟,既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。到唐宋时期政府从法律上实施统一管理,职责完备,国家力量向基层社会进一步渗透。这一阶段处于由乡里制向保甲制、由乡官制向官役制的转折时期,乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强。到清代,乡里制度转变为官役制,保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩越来越弱。

——据唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

由乡里制向保甲制转变;由乡官制向官役制转变;国家对乡村治理的干预和控制逐步增强;乡村自治功能逐步减弱。

(1)里社、保甲和宗族组织并存是清代乡里组织的一大特点。每个宗族都有族正或族师、族长,族正在宗族组织处理族内事务上具有绝对的权威性。各宗族都有严厉的宗规、族规。

(2)乡绅在宗族组织中,具有特殊的地位。政治上,乡绅是官吏的补充,可参与乡里管理事务。经济上,乡绅享有赋税和徭役的优免权。另外,乡绅还是民事纠纷的仲裁者,甚至在某种程度上取代了有关官吏的司法权。乡绅成为乡村社会最活跃的一支力量。

(3)清代的宗族组织在乡村社会中起着至关重要的作用,在政治上具有治安、防范和消弭农民反抗的功能,在经济上具有催征、赈灾济贫的功能,在文化上具有祭祠、兴办义塾的功能,是清朝加强地方统治的重要力量。

【拓展提升】

认识清代基层治理的特点

三、历代社会救济与优抚政策

1.宋之前

(1)社会救济:历代社会救济的主体是掌握大量资源的政府,民间组织处于辅助地位。

①汉朝建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。

②隋唐时期,政府既重视官方储备,也大力提倡民间积储。隋文帝置仓积谷,还鼓励民间自置义仓。

③官仓救大灾,义仓防小灾。

清

陕西

大荔县

丰图义仓遗址

(2)优抚政策

①秦汉时期,皇帝有时会赐给高龄老人手杖——鸩杖,以示尊重。

②从唐朝开始,政府设有收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员的专门机构。

百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

2.宋之后

(1)宗族内部的救助活动逐渐兴起。

①代表:北宋范仲淹在族内创设义田,赈济族人,影响深远。

②作用:宗族通过设立族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养,丧葬等方面资助族中贫困者。

奉天同善堂:近代中国东北地区规模最大的慈善机构

(2)明清时期,慈善组织开始兴起,出现了善堂、善会等慈善机构。

3.政府和社会救济的不同

(1)政府救济的重点在救灾,核心在于保证粮食供应,或直接实施赈济,或鼓励各地余粮向灾区流通,疏导和安置流民,鼓励民间富户救济灾民。

(2)社会力量救济活动侧重于日常生活的赈济,如收养弃婴和孤儿、接济贫民等。

孝道当竭力,忠勇表丹诚;

兄弟互相助,慈悲无过境。

勤读圣贤书,尊师如重亲;

礼义勿疏狂,逊让敦睦邻。

——范仲淹《家训百字铭》

忧国

重家

【情境探究】根据史料并结合所学知识,分析清政府在前期和晚期社会救济措施的差异。

(时空观念)

清朝前期,政府未设立专门的救灾机构,沿袭了中国古代户部管理救荒的做法,救灾官员是临时差遣,不是专职。清末,官制改革中设立民政部,其执掌包括地方行政、自治、户口、风教、荒政等事项。民政部下设保息科,掌管官绅所办慈善事业、各地水旱灾、善后赈济。晚清时期,清政府财政状况不断恶化,限制了救济资金的投入,政府社会救济资金的来源呈现出对社会筹资渠道的依赖。

——摘编自李俊岭《晚清社会救济进步与王朝灭亡的一致性》

差异:清前期,未设立专门救济机构,临时差遣;后期,设立专职救济机构;依赖社会筹资。

历代基层组织与社会治理

历代户籍制度

中国古代的户籍制度与社会治理

基层组织

社会救济

优扶政策

社会治理

历代社会救济与优抚政策

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

秦汉

隋唐

宋元

明清

【课堂小结】

1.春秋战国时期地方官要对所掌户籍和赋税造册“上计”中央,以查考其

政绩。秦朝对人口的管理和控制进行了改革,不仅按不同情况区分户籍,

还确定了户口的什伍编制方式等,为历代所沿用。此举表明( )

A.实行了重农抑商的政策

B.户籍是征收赋税的依据

C.对人民的管理日益加强

D.开始有了户籍管理制度

C

【随堂训练】

2.商鞅认为户籍“上有通名,下有田宅,四境之内,丈夫、女子皆有名

于上,生者著,死者削。按比户口,课植农桑,检察非违,催驱赋役”。

此材料不能说明古代户籍( )

A.是朝廷征收赋役的依据

B.是基层管理的重要手段

C.与土地私有制度相适应

D.是严刑峻法的重要体现

D

3.在傅乐成主编的《中国通史》中有如下记载:“东汉大约有八十年稍

安的局面。其余时间的农民,莫不时时处于破产沦亡的危机之中。贫民

最多的时代,尤以东汉为甚。根据史籍记载,东汉诸帝,无一不忙着赈

济贫民……”材料主要反映了东汉( )

A.国家税源枯竭

B.政府无力从事农村救济事业

C.农民赤贫化的程度加深

D.国家的经济结构被破坏

C

4.《梦溪笔谈》记载:“皇佑(宋仁宗年号)二年,吴中大饥,殍殣枕路。

是时范文正(范仲淹)领浙西发粟及募民存饷(粮食),为术甚备……又召诸

佛寺主首,谕之曰:‘饥岁工价至贱,可以大兴土木之役。’于是诸寺工作

鼎兴。”范仲淹救灾措施的主要特点是( )

A.直接救济与“以工代赈”相结合

B.宣传佛教,要求百姓忍耐

C.鼓励百姓生产,实行自救

D.寺院提供饮食,救济百姓

A

第六单元

基层治理与社会保障

第17课

中国古代的户籍制度与社会治理

“要从最困难的群体入手,从最突出的问题着眼,从最具体的工作抓起,通堵点、疏痛点、消盲点,全面解决好同老百姓生活息息相关的教育、就业、社保、医疗、住房、环保、社会治安等问题,集中全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。”

中国历史上是如何管理民众的?又是如何处理社会问题的?

导入

1.了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度

2.了解有代表性的基层管理组织

3.知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施

1.了解中国古代户籍制度的变迁,从“唯物史观”角度认识赋役征发是中国古代户籍制度的首要目的

2.了解中国古代有代表性的基层管理组织,从“历史解释”角度认识古代基层管理的特点

3.知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施,从“唯物史观”角度认识其对维护统治的重要性

一、历代户籍制度演变

1.战国:国家编排民户,制定户籍的开始。

2.秦朝:实行分类登记制度,除一般百姓的户籍,

还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

3.汉朝

(1)丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

(2)户是政府征派赋役的单位。百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

(3)政府为掌握人口数,也定期进行人口调查。

(1)编户齐民是历代中原王朝政府实行的户籍制度,规定凡政府控制的户口都必须按姓名、年龄、籍贯、身份、相貌、财富情况等项目一一载入户籍,被正式编入政府户籍的平民百姓,称为“编户齐民”。

(2)编户齐民既是行政管理制度,又是赋税制度。编户齐民具有独立的身份,依据资产多少承担国家的赋税和徭役、兵役。一方面有利于国家征收赋税,提供稳定的兵源。另一方面也成为农民沉重的负担,严重影响了正常的农业生产和农民的生活。

【拓展提升】认识古代编户齐民

4.隋唐

(1)隋建立后,重新核定户籍。

(2)唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

5.宋朝:宋朝户籍分主户(指拥有土地、缴纳赋税的税户)和客户(指没有土地的佃户)。

唐宋时在基层官吏监督下居民自报户内人口、田亩以及本户赋役承担情况的登记表册

【情境探究】根据史料并结合所学知识,概括宋代户籍制度改革的背景。

(历史解释)

宋代“不抑兼并”,允许产权自由流动,“贫富无定势”,世家大族进一步削弱;另一方面,两税法使古代赋税制度由“舍地税人”到“舍人税地”方向发展。基于此,宋代废良贱户籍制,根据居城或居乡,划为“坊郭户”与“乡村户”,这是中国历史上最早的城市居民户口。又根据居民有无不动产,划分“主户”与“客户”。

——据吴钩《户口册上的中国》

背景:商品经济发展;宋代“不抑兼并”,允许产权自由流动;赋税制度的变革;政府灵活调整户籍政策。

6.元朝:按职业划分户口类型,统称为“诸色

户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

7.明朝

(1)明朝以职业定户籍,分为民籍、军籍、匠籍等。

(2)明朝的户籍册称“黄册”,以里甲制为基础。

8.清朝

(1)清朝普通户籍基本沿袭明制,但管理相对松弛。

(2)到清前期赋役实行固定丁银、摊丁入亩,户籍的作用大为削弱。

(3)乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审。

【情境探究】根据史料,概括指出我国古代户籍制度的主要功能。

(史料实证)

我国户籍制度源远流长,春秋战国时期,为了敛收田赋和征集兵员,各诸侯国采用“编户”和“定籍”等办法进行人口控制。隋唐时期,统治者为防止民户逃亡,实施“大索貌阅”,大量隐漏户口被查。元朝的户籍制度出现了新的特点,它将居民按职业划分为若干种户,不同类别的种户具有不同特权。明清的黄册登记制度同样强调不同人的不同特权。

功能:征收赋税及征派兵役;限制人口流动;维护社会治安;控制职业,固定身份;维护等级特权。

二、历代基层组织与社会治理

1.基层组织

(1)从秦汉到明清,县是最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织。

(2)秦汉时期,县下设乡和里。乡设三老,里设里正。后代沿袭这种乡里制度,稍有变化。

(3)唐朝以百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设

村,设里正、坊正、村正。

(4)明朝实行里甲制,十户为一甲,一百一十户为一

里,设甲首、里长。

2.社会治理

(1)秦汉:建立什伍组织,以五家为伍,十家为什,百家为里,相互监督。

(2)唐朝:实行邻保制度,以四家为邻,五邻为保,互相监督。

(3)北宋:王安石实施保甲法。

(4)明朝:王守仁推行十家牌法。

(5)清朝:清初实行里甲制,后来推行保甲制。

【情境探究】根据史料并结合所学知识,概括中国古代乡村治理演变的基本趋势。

(史料实证、唯物史观)

中国古代社会,乡村治理大致可以分为三个阶段。秦汉时的乡里制度逐步成熟,既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。到唐宋时期政府从法律上实施统一管理,职责完备,国家力量向基层社会进一步渗透。这一阶段处于由乡里制向保甲制、由乡官制向官役制的转折时期,乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强。到清代,乡里制度转变为官役制,保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩越来越弱。

——据唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

由乡里制向保甲制转变;由乡官制向官役制转变;国家对乡村治理的干预和控制逐步增强;乡村自治功能逐步减弱。

(1)里社、保甲和宗族组织并存是清代乡里组织的一大特点。每个宗族都有族正或族师、族长,族正在宗族组织处理族内事务上具有绝对的权威性。各宗族都有严厉的宗规、族规。

(2)乡绅在宗族组织中,具有特殊的地位。政治上,乡绅是官吏的补充,可参与乡里管理事务。经济上,乡绅享有赋税和徭役的优免权。另外,乡绅还是民事纠纷的仲裁者,甚至在某种程度上取代了有关官吏的司法权。乡绅成为乡村社会最活跃的一支力量。

(3)清代的宗族组织在乡村社会中起着至关重要的作用,在政治上具有治安、防范和消弭农民反抗的功能,在经济上具有催征、赈灾济贫的功能,在文化上具有祭祠、兴办义塾的功能,是清朝加强地方统治的重要力量。

【拓展提升】

认识清代基层治理的特点

三、历代社会救济与优抚政策

1.宋之前

(1)社会救济:历代社会救济的主体是掌握大量资源的政府,民间组织处于辅助地位。

①汉朝建立常平仓制度,积谷备仓,调节粮价。

②隋唐时期,政府既重视官方储备,也大力提倡民间积储。隋文帝置仓积谷,还鼓励民间自置义仓。

③官仓救大灾,义仓防小灾。

清

陕西

大荔县

丰图义仓遗址

(2)优抚政策

①秦汉时期,皇帝有时会赐给高龄老人手杖——鸩杖,以示尊重。

②从唐朝开始,政府设有收容贫老、孤儿和乞讨流浪人员的专门机构。

百亩之田,勿夺其时,数口之家,可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

2.宋之后

(1)宗族内部的救助活动逐渐兴起。

①代表:北宋范仲淹在族内创设义田,赈济族人,影响深远。

②作用:宗族通过设立族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养,丧葬等方面资助族中贫困者。

奉天同善堂:近代中国东北地区规模最大的慈善机构

(2)明清时期,慈善组织开始兴起,出现了善堂、善会等慈善机构。

3.政府和社会救济的不同

(1)政府救济的重点在救灾,核心在于保证粮食供应,或直接实施赈济,或鼓励各地余粮向灾区流通,疏导和安置流民,鼓励民间富户救济灾民。

(2)社会力量救济活动侧重于日常生活的赈济,如收养弃婴和孤儿、接济贫民等。

孝道当竭力,忠勇表丹诚;

兄弟互相助,慈悲无过境。

勤读圣贤书,尊师如重亲;

礼义勿疏狂,逊让敦睦邻。

——范仲淹《家训百字铭》

忧国

重家

【情境探究】根据史料并结合所学知识,分析清政府在前期和晚期社会救济措施的差异。

(时空观念)

清朝前期,政府未设立专门的救灾机构,沿袭了中国古代户部管理救荒的做法,救灾官员是临时差遣,不是专职。清末,官制改革中设立民政部,其执掌包括地方行政、自治、户口、风教、荒政等事项。民政部下设保息科,掌管官绅所办慈善事业、各地水旱灾、善后赈济。晚清时期,清政府财政状况不断恶化,限制了救济资金的投入,政府社会救济资金的来源呈现出对社会筹资渠道的依赖。

——摘编自李俊岭《晚清社会救济进步与王朝灭亡的一致性》

差异:清前期,未设立专门救济机构,临时差遣;后期,设立专职救济机构;依赖社会筹资。

历代基层组织与社会治理

历代户籍制度

中国古代的户籍制度与社会治理

基层组织

社会救济

优扶政策

社会治理

历代社会救济与优抚政策

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

秦汉

隋唐

宋元

明清

【课堂小结】

1.春秋战国时期地方官要对所掌户籍和赋税造册“上计”中央,以查考其

政绩。秦朝对人口的管理和控制进行了改革,不仅按不同情况区分户籍,

还确定了户口的什伍编制方式等,为历代所沿用。此举表明( )

A.实行了重农抑商的政策

B.户籍是征收赋税的依据

C.对人民的管理日益加强

D.开始有了户籍管理制度

C

【随堂训练】

2.商鞅认为户籍“上有通名,下有田宅,四境之内,丈夫、女子皆有名

于上,生者著,死者削。按比户口,课植农桑,检察非违,催驱赋役”。

此材料不能说明古代户籍( )

A.是朝廷征收赋役的依据

B.是基层管理的重要手段

C.与土地私有制度相适应

D.是严刑峻法的重要体现

D

3.在傅乐成主编的《中国通史》中有如下记载:“东汉大约有八十年稍

安的局面。其余时间的农民,莫不时时处于破产沦亡的危机之中。贫民

最多的时代,尤以东汉为甚。根据史籍记载,东汉诸帝,无一不忙着赈

济贫民……”材料主要反映了东汉( )

A.国家税源枯竭

B.政府无力从事农村救济事业

C.农民赤贫化的程度加深

D.国家的经济结构被破坏

C

4.《梦溪笔谈》记载:“皇佑(宋仁宗年号)二年,吴中大饥,殍殣枕路。

是时范文正(范仲淹)领浙西发粟及募民存饷(粮食),为术甚备……又召诸

佛寺主首,谕之曰:‘饥岁工价至贱,可以大兴土木之役。’于是诸寺工作

鼎兴。”范仲淹救灾措施的主要特点是( )

A.直接救济与“以工代赈”相结合

B.宣传佛教,要求百姓忍耐

C.鼓励百姓生产,实行自救

D.寺院提供饮食,救济百姓

A

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理