人教版(2019)高二物理必修第三册9.2库仑定律-教学设计(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高二物理必修第三册9.2库仑定律-教学设计(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 505.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-09-08 05:57:37 | ||

图片预览

文档简介

课程基本信息

课题

库仑定律

教学目标

教学目标:

1.

通过观察带电体间相互作用现象,猜想影响相互作用大小的因素。

2.

通过与质点模型类比,指导点电荷模型的物理意义及建立点电荷模型的条件;进一步体会科学研究中的理想模型方法。

3.

体会库仑扭秤实验的设计思路与实验方法。

4.

通过科学家研究“影响带电体相互作用力的因素”,了解规律研究的历程,体会科学家的研究方法。

教学重点:

1.

通过实验,探究“带电体间相互作用力与它们之间距离和电荷量之间的关系”。

2.

体会规律建立的研究历程。

教学难点:

1.

点电荷模型的建构。

2.

定性及定量实验的稳定性。

教学过程

时间

教学环节

主要师生活动

6分钟

17分钟

1分钟

环节一:

问题的提出:猜想和讨论影响带电体相互作用的因素

环节二:实验探究

环节三:小结提问

环节一:问题的提出

上节课同学们了解了静电现象。能用原子结构模型和电荷守恒的知识分析静电现象。本节课,我们继续研究静电现象中的一个重要规律。

先来思考一个问题:

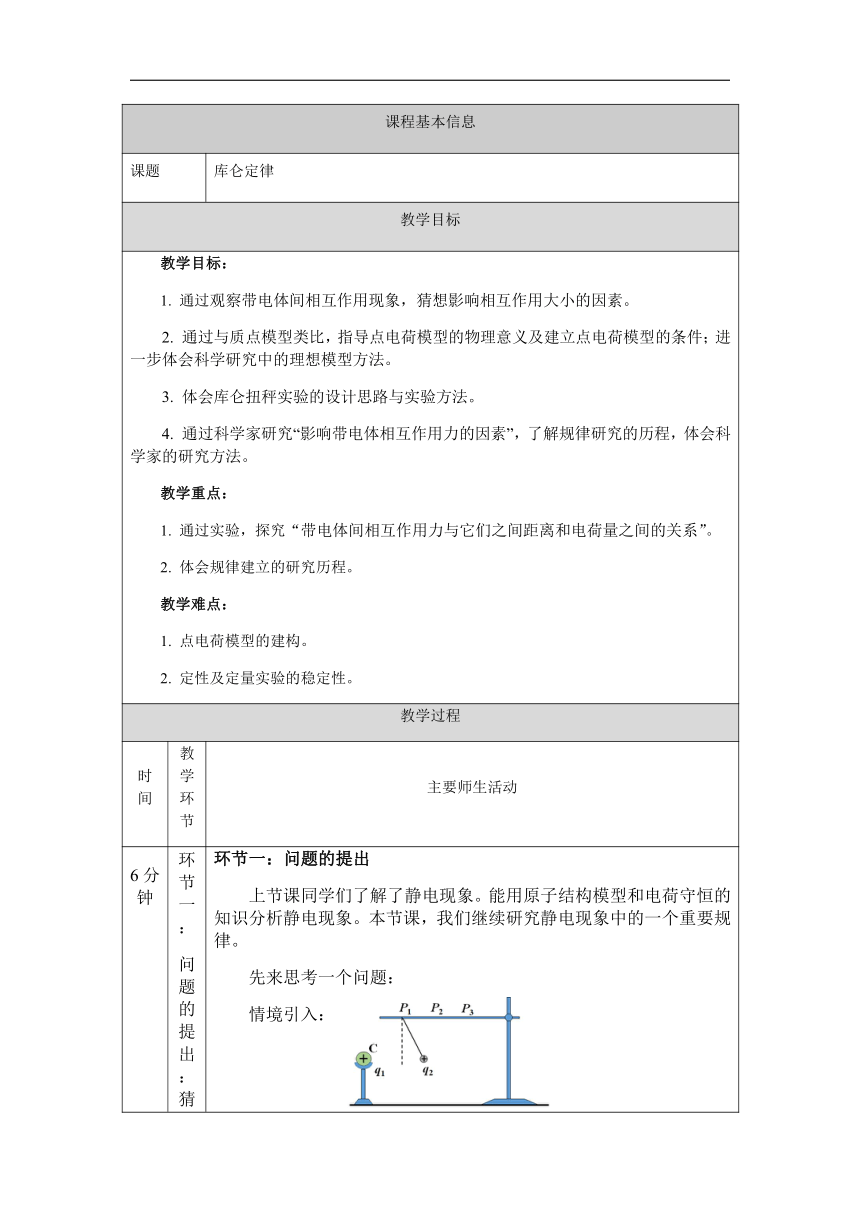

情境引入:

同学们都知道:电荷间存在着相互作用力:同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。

【问题1】影响带电体间相互作用力大小的因素有哪些?

【学生】可能会猜想到:

(1)可能与带电体所带的电荷量有关。

(2)可能与两个带电体之间的距离r有关。

(3)将两个带电体放在某种绝缘介质中,相互作用力可能会受到影响。

(4)带电体的大小形状各异,电荷的分布也不同,这些因素,可能会影响相互作用力。

【问题2】这么多因素都可能影响电荷间的相互作用。我们怎样简化这些因素,方便进行实验研究?

【教师】看来,带电体之间的相互作用力的问题还很复杂。

由于小球带电而产生作用力,带电体间的相互作用一定会与小球所带的电荷量q1、q2有关。

同学们也会考虑到,带电体间的距离r的大小也会影响相互作用力。

当然,这种作用力还会受到带电体所处的介质环境和其自身的大小形状以及电荷分布等因素的影响。

【问题3】怎样简化这些因素,方便我们进行定量的实验研究呢?

【教师】若想忽略介质的影响,可研究带电体在真空中的相互作用。

同时,虽然带电体自身的大小和电荷分布对相互作用有影响,能否简化这个因素,方便进行研究呢?

通常情况下,在研究带电体间的相互作用时,带电体的形状大小及电荷分布会对它们之间的力有影响。

如图,上面两个带电金属小球形状规则,下面两个带电体形状不规则。由于两个带电体相距较近,带电体的形状会影响电荷分布,电荷分布的情况也会影响相互作用力。

但如果带电体之间的距离很大,例如,两个带电体间的距离是自身大小的30倍,即带电体自身的大小远小于它们之间的距离,使得带电体自身的大小、形状及电荷分布状况对我们所讨论的问题影响甚小,相对来说,可把带电体看作是一个带电的点,叫做点电荷。

点电荷是实际带电体在一定条件下的抽象,是为了简化某些问题的讨论而引进的一个理想化的模型。它类似于力学中的质点。

环节二:实验探究

简化之后,我们研究影响带电体间的相互作用的两个最重要的因素——带电体的电荷量和它们之间的距离。

【问题】既然影响带电体相互作用力的因素有两个,在研究的过程中,应该采用什么样的方法进行实验研究?

【学生】思考、讨论、回答

【教师】采用控制变量的方法。

首先,保持两个带电体的电荷量q不变,改变距离。研究力F

与距离r之间的关系。

其次,当两个带电体间的距离r不变时,研究电荷量的改变对F的影响。

(一)定性实验探究

【演示实验1】定性研究带电体间的相互作用与它们之间的距离和带电体的电荷量的关系。

【教师】装置介绍:

系在丝线上的不带电的小球A竖直放置。将带正电的带电体C置于铁架台旁,并使系在丝线上的小球A也带正电。将小球先后悬挂在P1,P2,P3等位置。

观察:丝线张开角度的变化,进而分析带电体C与小球A间的作用力随距离的变化关系。

将小球A悬挂在同一位置,增大或减小带电体所带的电荷量,观察丝线张开角度的变化,分析电荷量的改变对相互作用力的影响。

【学生】观看实验视频思考

【教师】通过刚才的实验,观察丝线张开角度的变化,就可以分析两个带电体间受力的变化。丝线张开的角度越大,表明两个带电体间受力增大。通过定性的实验探究,可以得到这样的结论:(1)电荷量q

保持不变,距离r

增大,F

减小。(2)距离r

保持不变,电荷量q

增大,F

增大。

(二)定量实验探究

1.

研究的历程

【教师】通过刚才的实验,同学们知道了作用力F

与距离r

和电荷量q

的定性关系。其实,人类对于电力的研究经历了漫长的过程。发现电现象后的两千多年的时间内,人们对电的了解一直处于定性的初级阶段。随着社会生产力的发展以及精密仪器的研究,对于18世纪的物理学家而言,寻找电力遵循的规律成为引人注目的研究课题。其中,有四位科学家,在研究电力的历程中起到了重要的作用,他们是富兰克林、普利斯特利、卡文迪什和库仑。

在实验研究尚未开展之前,富兰克林注意到一个使他不解的现象:将细线悬挂的带电软木小球放在带电金属筒外时,小球明显受到电力作用而倾斜,当小球放在筒内时,则几乎不受电力的作用而竖直下垂。他把这一发现告诉了他的好朋友普利斯特利。

普利斯特利通过类比,认为电力与万有引力具有一样的特性。也应具有与距离的平方成反比的特性。在普利斯特利研究这个问题之前,卡文迪什也通过实验研究得出同样的结论。

前期科学家类比猜测,都在呼唤着实验的直接测量。

法国科学家库仑是试图通过直接测量寻找电力的第一人。他受卡文迪什设计的扭秤装置的启发,也设计了一个测量电力的扭秤装置。用来测量两个带同号的点电荷之间的电斥力。

【问题1】库仑是如何设计出扭秤装置的呢?

【教师】库仑在实验的初期也遇到了困难:微小力不易测量;距离不便测量;在库仑所处的时代,电荷量的单位都没有,更不知道如何直接测量电荷量了。

【问题2】这些难题,库仑设计实验装置时又是如何解决的呢?

【教师】先来看看库仑设计的扭秤装置。

装置介绍:通过原理图,了解库仑扭秤的构造和工作原理。

细银丝上固定有平面镜,下端悬挂一根绝缘棒,棒的一端是一个小球A,另一端通过物体B使绝缘棒平衡。把另一个带电小球C插入容器并使它接触A,从而使得A与C带同种电荷。将C和A分开,并使C靠近A,A和C之间的作用力使A远离。旋转秤头M,扭动悬丝,使AB棒回到初始位置并静止,通过悬丝扭转的角度,就可以找到F

与r

的关系。

虽然力很小,库仑通过利用银丝扭转的角度,将微小力经多次放大进行测量。

距离不便于测量,库仑当时通过等倍改变距离,实现距离的测量。

电荷量无法直接测量:库仑想到了一个非常巧妙的办法,利用一个带电的金属小球与另一个不带电的完全相同的金属小球接触,前者的电荷量会分给后者一半的道理,通过平分电荷量的方法可知电荷量的变化情况。重复多次,可以将电荷量多次平分。如得到q/2,q/4,q/8等。

2.

实验的再现

【教师】在库仑的时代,定量测量电力十分困难,但库仑克服重重困难,运用巧妙的方法,测量出电力的大小。

现在,我们有了更精密的仪器,能够更加方便直接地测量带电体间的相互作用力。

实验装置:带支架的金属小球A,放在精度为千分之一克的电子秤上,金属小球B固定在游标卡尺上。调整两个小球球心在一条直线。通过手持起电机使得两个小球带电。电子秤可直接显示出小球间的相互作用的电力。

【问题1】采用这套装置,我们是如何解决库仑当时遇到的困难?

微小力不易测量:可以使用精确到1毫克的电子秤,通过其示数直接显示出两带电体之间力的大小;这样,力的测量由间接改进为直接,方便测量。

距离不便测量:在支架上固定游标卡尺,便于更精确地测量两球心间距离。

电荷量无法直接测量:可以采用库仑的方法,通过均分思想可知电荷量的变化情况。

【演示实验2】

保持电荷量q不变,探究作用力F

与距离r

的关系。观看视频。

【教师】根据刚才的实验,将测量的两个球心间的距离和秤的示数填入表格。

根据物理学家猜想的F与r的二次方成反比,我们将表格中的数据换算成力F

和r

2。

【问题2】力F

纵坐标,r

2为横坐标,画出力F

随r

2的图像,可以看出:F

随r

2的变化是一条曲线。这是一个什么样的曲线呢?

【学生】从这个图像,不能够直接的出结论。

【问题3】作用力F随r2的变化是曲线不方便直观找到规律。我们可以采取什么样处理数据的方法呢?

处理数据的常用的方法,转换坐标,将横坐标r2转换成1/r2。

【问题4】同学们可以试着猜想,图像会是什么样子的?

【学生】作用力F与1/r2成正比。即作用力F与距离r2成反比。

结论:在误差允许的范围内,电荷间相互作用力与两带电体间距离的平方成反比。

【演示实验3】

距离r保持不变,探究作用力F与电荷量q的关系。

【问题5】通过刚才的演示实验,同学们可以得出什么结论?

【学生】可以得出:

在误差允许的范围内,电荷间相互作用力与其中一个带电体的电荷量成正比。同理,相互作用力也会与另一个带电体的电荷量成正比。即与两个带电体的电荷量的乘积成正比。

【小结提问】

同学们想一想,今天这节课研究了什么问题?采用哪些方法进行研究?又得出了什么结论?

下节课,我们继续深入研究库仑得出的规律及其应用。

课题

库仑定律

教学目标

教学目标:

1.

通过观察带电体间相互作用现象,猜想影响相互作用大小的因素。

2.

通过与质点模型类比,指导点电荷模型的物理意义及建立点电荷模型的条件;进一步体会科学研究中的理想模型方法。

3.

体会库仑扭秤实验的设计思路与实验方法。

4.

通过科学家研究“影响带电体相互作用力的因素”,了解规律研究的历程,体会科学家的研究方法。

教学重点:

1.

通过实验,探究“带电体间相互作用力与它们之间距离和电荷量之间的关系”。

2.

体会规律建立的研究历程。

教学难点:

1.

点电荷模型的建构。

2.

定性及定量实验的稳定性。

教学过程

时间

教学环节

主要师生活动

6分钟

17分钟

1分钟

环节一:

问题的提出:猜想和讨论影响带电体相互作用的因素

环节二:实验探究

环节三:小结提问

环节一:问题的提出

上节课同学们了解了静电现象。能用原子结构模型和电荷守恒的知识分析静电现象。本节课,我们继续研究静电现象中的一个重要规律。

先来思考一个问题:

情境引入:

同学们都知道:电荷间存在着相互作用力:同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。

【问题1】影响带电体间相互作用力大小的因素有哪些?

【学生】可能会猜想到:

(1)可能与带电体所带的电荷量有关。

(2)可能与两个带电体之间的距离r有关。

(3)将两个带电体放在某种绝缘介质中,相互作用力可能会受到影响。

(4)带电体的大小形状各异,电荷的分布也不同,这些因素,可能会影响相互作用力。

【问题2】这么多因素都可能影响电荷间的相互作用。我们怎样简化这些因素,方便进行实验研究?

【教师】看来,带电体之间的相互作用力的问题还很复杂。

由于小球带电而产生作用力,带电体间的相互作用一定会与小球所带的电荷量q1、q2有关。

同学们也会考虑到,带电体间的距离r的大小也会影响相互作用力。

当然,这种作用力还会受到带电体所处的介质环境和其自身的大小形状以及电荷分布等因素的影响。

【问题3】怎样简化这些因素,方便我们进行定量的实验研究呢?

【教师】若想忽略介质的影响,可研究带电体在真空中的相互作用。

同时,虽然带电体自身的大小和电荷分布对相互作用有影响,能否简化这个因素,方便进行研究呢?

通常情况下,在研究带电体间的相互作用时,带电体的形状大小及电荷分布会对它们之间的力有影响。

如图,上面两个带电金属小球形状规则,下面两个带电体形状不规则。由于两个带电体相距较近,带电体的形状会影响电荷分布,电荷分布的情况也会影响相互作用力。

但如果带电体之间的距离很大,例如,两个带电体间的距离是自身大小的30倍,即带电体自身的大小远小于它们之间的距离,使得带电体自身的大小、形状及电荷分布状况对我们所讨论的问题影响甚小,相对来说,可把带电体看作是一个带电的点,叫做点电荷。

点电荷是实际带电体在一定条件下的抽象,是为了简化某些问题的讨论而引进的一个理想化的模型。它类似于力学中的质点。

环节二:实验探究

简化之后,我们研究影响带电体间的相互作用的两个最重要的因素——带电体的电荷量和它们之间的距离。

【问题】既然影响带电体相互作用力的因素有两个,在研究的过程中,应该采用什么样的方法进行实验研究?

【学生】思考、讨论、回答

【教师】采用控制变量的方法。

首先,保持两个带电体的电荷量q不变,改变距离。研究力F

与距离r之间的关系。

其次,当两个带电体间的距离r不变时,研究电荷量的改变对F的影响。

(一)定性实验探究

【演示实验1】定性研究带电体间的相互作用与它们之间的距离和带电体的电荷量的关系。

【教师】装置介绍:

系在丝线上的不带电的小球A竖直放置。将带正电的带电体C置于铁架台旁,并使系在丝线上的小球A也带正电。将小球先后悬挂在P1,P2,P3等位置。

观察:丝线张开角度的变化,进而分析带电体C与小球A间的作用力随距离的变化关系。

将小球A悬挂在同一位置,增大或减小带电体所带的电荷量,观察丝线张开角度的变化,分析电荷量的改变对相互作用力的影响。

【学生】观看实验视频思考

【教师】通过刚才的实验,观察丝线张开角度的变化,就可以分析两个带电体间受力的变化。丝线张开的角度越大,表明两个带电体间受力增大。通过定性的实验探究,可以得到这样的结论:(1)电荷量q

保持不变,距离r

增大,F

减小。(2)距离r

保持不变,电荷量q

增大,F

增大。

(二)定量实验探究

1.

研究的历程

【教师】通过刚才的实验,同学们知道了作用力F

与距离r

和电荷量q

的定性关系。其实,人类对于电力的研究经历了漫长的过程。发现电现象后的两千多年的时间内,人们对电的了解一直处于定性的初级阶段。随着社会生产力的发展以及精密仪器的研究,对于18世纪的物理学家而言,寻找电力遵循的规律成为引人注目的研究课题。其中,有四位科学家,在研究电力的历程中起到了重要的作用,他们是富兰克林、普利斯特利、卡文迪什和库仑。

在实验研究尚未开展之前,富兰克林注意到一个使他不解的现象:将细线悬挂的带电软木小球放在带电金属筒外时,小球明显受到电力作用而倾斜,当小球放在筒内时,则几乎不受电力的作用而竖直下垂。他把这一发现告诉了他的好朋友普利斯特利。

普利斯特利通过类比,认为电力与万有引力具有一样的特性。也应具有与距离的平方成反比的特性。在普利斯特利研究这个问题之前,卡文迪什也通过实验研究得出同样的结论。

前期科学家类比猜测,都在呼唤着实验的直接测量。

法国科学家库仑是试图通过直接测量寻找电力的第一人。他受卡文迪什设计的扭秤装置的启发,也设计了一个测量电力的扭秤装置。用来测量两个带同号的点电荷之间的电斥力。

【问题1】库仑是如何设计出扭秤装置的呢?

【教师】库仑在实验的初期也遇到了困难:微小力不易测量;距离不便测量;在库仑所处的时代,电荷量的单位都没有,更不知道如何直接测量电荷量了。

【问题2】这些难题,库仑设计实验装置时又是如何解决的呢?

【教师】先来看看库仑设计的扭秤装置。

装置介绍:通过原理图,了解库仑扭秤的构造和工作原理。

细银丝上固定有平面镜,下端悬挂一根绝缘棒,棒的一端是一个小球A,另一端通过物体B使绝缘棒平衡。把另一个带电小球C插入容器并使它接触A,从而使得A与C带同种电荷。将C和A分开,并使C靠近A,A和C之间的作用力使A远离。旋转秤头M,扭动悬丝,使AB棒回到初始位置并静止,通过悬丝扭转的角度,就可以找到F

与r

的关系。

虽然力很小,库仑通过利用银丝扭转的角度,将微小力经多次放大进行测量。

距离不便于测量,库仑当时通过等倍改变距离,实现距离的测量。

电荷量无法直接测量:库仑想到了一个非常巧妙的办法,利用一个带电的金属小球与另一个不带电的完全相同的金属小球接触,前者的电荷量会分给后者一半的道理,通过平分电荷量的方法可知电荷量的变化情况。重复多次,可以将电荷量多次平分。如得到q/2,q/4,q/8等。

2.

实验的再现

【教师】在库仑的时代,定量测量电力十分困难,但库仑克服重重困难,运用巧妙的方法,测量出电力的大小。

现在,我们有了更精密的仪器,能够更加方便直接地测量带电体间的相互作用力。

实验装置:带支架的金属小球A,放在精度为千分之一克的电子秤上,金属小球B固定在游标卡尺上。调整两个小球球心在一条直线。通过手持起电机使得两个小球带电。电子秤可直接显示出小球间的相互作用的电力。

【问题1】采用这套装置,我们是如何解决库仑当时遇到的困难?

微小力不易测量:可以使用精确到1毫克的电子秤,通过其示数直接显示出两带电体之间力的大小;这样,力的测量由间接改进为直接,方便测量。

距离不便测量:在支架上固定游标卡尺,便于更精确地测量两球心间距离。

电荷量无法直接测量:可以采用库仑的方法,通过均分思想可知电荷量的变化情况。

【演示实验2】

保持电荷量q不变,探究作用力F

与距离r

的关系。观看视频。

【教师】根据刚才的实验,将测量的两个球心间的距离和秤的示数填入表格。

根据物理学家猜想的F与r的二次方成反比,我们将表格中的数据换算成力F

和r

2。

【问题2】力F

纵坐标,r

2为横坐标,画出力F

随r

2的图像,可以看出:F

随r

2的变化是一条曲线。这是一个什么样的曲线呢?

【学生】从这个图像,不能够直接的出结论。

【问题3】作用力F随r2的变化是曲线不方便直观找到规律。我们可以采取什么样处理数据的方法呢?

处理数据的常用的方法,转换坐标,将横坐标r2转换成1/r2。

【问题4】同学们可以试着猜想,图像会是什么样子的?

【学生】作用力F与1/r2成正比。即作用力F与距离r2成反比。

结论:在误差允许的范围内,电荷间相互作用力与两带电体间距离的平方成反比。

【演示实验3】

距离r保持不变,探究作用力F与电荷量q的关系。

【问题5】通过刚才的演示实验,同学们可以得出什么结论?

【学生】可以得出:

在误差允许的范围内,电荷间相互作用力与其中一个带电体的电荷量成正比。同理,相互作用力也会与另一个带电体的电荷量成正比。即与两个带电体的电荷量的乘积成正比。

【小结提问】

同学们想一想,今天这节课研究了什么问题?采用哪些方法进行研究?又得出了什么结论?

下节课,我们继续深入研究库仑得出的规律及其应用。

同课章节目录

- 第九章 静电场及其应用

- 1 电荷

- 2 库仑定律

- 3 电场 电场强度

- 4 静电的防止与利用

- 第十章 静电场中的能量

- 1 电势能和电势

- 2 电势差

- 3 电势差与电场强度的关系

- 4 电容器的电容

- 5 带电粒子在电场中的运动

- 第十一章 电路及其应用

- 1 电源和电流

- 2 导体的电阻

- 3 实验:导体电阻率的测量

- 4 串联电路和并联电路

- 5 实验:练习使用多用电表

- 第十二章 电能 能量守恒定律

- 1 电路中的能量转化

- 2 闭合电路的欧姆定律

- 3 实验:电池电动势和内阻的测量

- 4 能源与可持续发展

- 第十三章 电磁感应与电磁波初步

- 1 磁场 磁感线

- 2 磁感应强度 磁通量

- 3 电磁感应现象及应用

- 4 电磁波的发现及应用

- 5 能量量子化