(青岛版五四年制)四年级数学下册说课PPT课件 3公倍数和最小公倍数

文档属性

| 名称 | (青岛版五四年制)四年级数学下册说课PPT课件 3公倍数和最小公倍数 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版(五四制) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2012-06-28 08:50:41 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

青岛版《义务教育课程标准实验教科书》

四年级下册数学

《公倍数和最小公倍数》

淄博市高青县双语学校

数学源于生活

数学源于生活

程

流

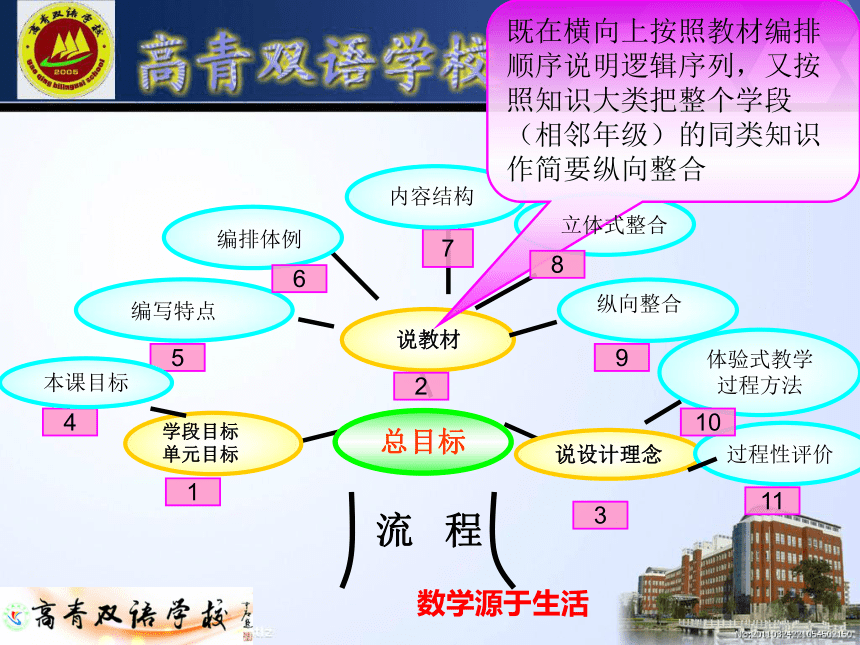

总目标

说设计理念

学段目标单元目标

1

7

2

3

4

5

6

既在横向上按照教材编排顺序说明逻辑序列,又按照知识大类把整个学段(相邻年级)的同类知识作简要纵向整合

9

说教材

编写特点

编排体例

内容结构

立体式整合

纵向整合

本课目标

体验式教学过程方法

过程性评价

10

11

8

数学源于生活

通过义务教育阶段的数学学习,学生能够:

获得适应社会生活和进一步发展所必须的数学的基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验。

2.体会数学知识之间、数学与其他学科之间、数学与生活之间的联系,运用数学的思维方式进行思考,增强发现问题和提出问题的能力、分析问题和解决问题的能力。

3.了解数学的价值,激发好奇心,提高学习数学的兴趣,增强学好数学的信心,养成良好的学习习惯,具有初步的创新意识和实事求是的科学态度。

一、总体目标

数学源于生活

二、学段目标

第二学段(4-6年级)

1.体验从具体情境中抽象出数的过程;理解分数、小数、百分数的意义,了解负数,掌握必要的运算技能。

2.能探索分析和解决简单问题的有效方法,了解解决问题方法的多样性。

3.从事独立思考问题、与他人合作解决问题的活动,尝试解释自己的思考过程。

4.在他人的鼓励和引导下,体验克服困难、解决问题的过程,相信自己能够学好数学。

5.初步养成乐于思考、勇于质疑、实事求是等良好品质

数学源于生活

三、本课目标

教材地位:本节课是在学生已经理解和掌握因数和倍数、分数的意义和性质及简单的同分母分数加减法的基础上进行教学的。本节课内容即是“数与代数”领域基础知识的重要组成部分,又是进一步学习异分母分数加减法及分数乘除法的基础。

“双基”:基础知识、基本技能;

“四基”:基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验。

数学源于生活

1、让学生通过具体的操作和交流活动,认识公倍数和最小公倍数,会用列举法求10以内两个数的最小公倍数。

2、让学生经历探索和发现数学知识的过程,积累数学活动的经验,培养学生自主探索合作交流的能力。

3、渗透集合思想,培养学生的抽象概括能力。

4、体验学习和探索的乐趣,增强活动经验和对数学学习的信心。

根据课程标准和教学内容并结合学生实际,

我认为这节课要达到以下的教学目标:

数学源于生活

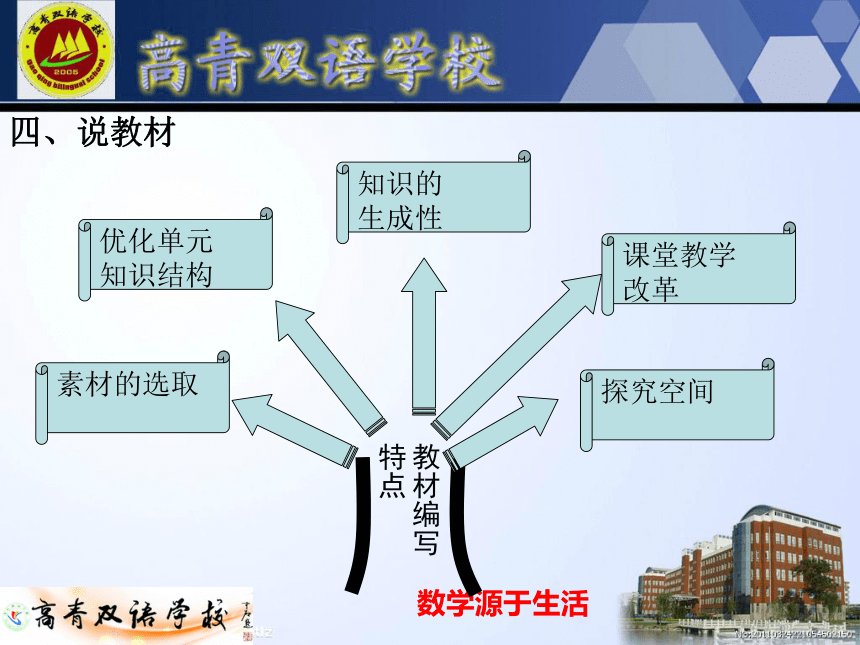

教材编写 特点

素材的选取

优化单元

知识结构

探究空间

课堂教学

改革

知识的

生成性

四、说教材

数学源于生活

信息窗

问题口袋

卡通问号

合作

交流

自主

探索

动手

实践

算一算

填一填

想一想

说一说

解决

问题

提出

问题

信息包

情境串

故事串

问题串

丰收园

我学会了吗

你说我讲

自主练习

。

综合练习

编写体例

数学

游戏

情境图

数学源于生活

尊重教材并创造性地使用

让情境作为课堂教学的主线

让学生亲历知识的形成过程

设计理念

算理的教学是课堂教学的主旨

五、说设计理念

数学源于生活

(1)教法

新课程标准指出:教师是学习的组织者、引导者、合作者。根据这一理念,我遵循激——导——探——放的原则,教学中精心创设情景,诱导学生思考操作,鼓励学生合作交流,运用知识去大胆创新。

(2)学法

学生作为主体,在学习活动中的参与状态和参与度是决定教学效果的重要因素。因此,在学法的选择上,体现出玩中学——学中玩—— 观察操作中学——学后创作实践的思想,使学生充分的参与到学习活动中来。

六、说教法学法

数学源于生活

七、体验式教学过程方法

(一)、创设情境,设疑引入(体验式导入)

数学源于生活

数学源于生活,从体验中领悟知识。

数学源于生活

(二)、激思引探,尝试思考 1、几个数的公倍数和最小公倍数的概念教学: 从长3厘米、宽2厘米的小长方形铺满正方体的边长引出“3的倍数”、“2的倍数”、“3和2的公倍数”、“3和2的最小公倍数”的概念,教师修改并完成板书: 3的倍数:3、6、9、12、15、18、21…… 2的倍数:2、4、6、8、10、12…… 3和2的公倍数:6、12…… 因此,3和2的最小公倍数为6。

(通过引导学生对具体问题作进一步研究并根据研究结果修改板书,让学生亲身经历了一个从具体到抽象的数学化过程。通过这一过程,不仅能帮助学生借助生活经验理解数学知识,同时也能让学生感受到数学与生活的联系,体会到数学源于生活又高于生活的特点。)

数学源于生活

2、求两个数的最小公倍数的算理和方法引探: 教师引导:刚才我们用列举法找出了2和3的最小公倍数,能否像求最大公因数一样,也找到一种比较简便的计算方法呢 我们来试一试。(多媒体课件出示尝试题)

尝试题:求12和18的最小公倍数。

要求:先独立思考,根据自己的思考完成本题,最后小组交流各自方法。 (虽然学生知道了求最大公因数的算理、算法,根据知识的迁移规律可类推出“求最小公倍数”的算理和算法,但学生个体的类推能力是有很大差异的的,为了让不同的学生都有所得,体会到成功的欢乐,我设计了以上“尝试题”,为之提供主动构建的过程,从而使“有意义学习”的实现成为可能。)

数学源于生活

(三)、点拨精讲,方法交流

生1:先找12的倍数,再从12的倍数里找18的倍数,取最小的;

生2:先找18的倍数,再从18的倍数里找12的倍数,取最小的;

生3:对12与18分别分解质因数, 12和18的全部公有质因数(2、3)与各自独有质因数的乘积( 12还剩质因数2、18还剩质因数3 )=它们最小公倍数。

生4:根据用短除法求两个数的最大公因数,也可以用短除法求两个数的最小公倍数。(板书)

(通过交流,学生的方法很多,都能较好的完成任务,正确性较高,做题的速度都比列举法快,但是学生在叙述过程中数学语言不够严密,还需我们时时点拨纠正。)

数学源于生活

(四)、练习应用,拓展提高 (练习是理解知识,掌握知识,形成技能的基本途径,又是运用知识,发展智能,完善认知结构的重要手段。在教学中,教师应精心设计练习,使不同层次的学生都参与练习,受到锻炼,得到不同层次的发展。在本课教学中,我设计了以下3个层次的练习。)

1、基本练习: 首先设计关于公倍数和最小公倍数的概念填空题“5和3的公倍数有 ,最小公倍数为 。”进一步让学生对公倍数和最小公倍数的认识。做到知识和技能融为一体。 2、深化练习:

接着让学生完成练习“找出50以内3的倍数”。学生独立完成后交流,可能会出现的问题:没有注意审题“50以内”。教师及时强调:要根据题目的要求,有具体要求如范围规定时,就要把符合条件的所有的数找出来,而不能只写几个再用“……”来表示。这道题公倍数的个数是有限的。 3、拓展练习:(从求2个数的最小公倍数到3个数的最小公倍数) 小羊、小鹿和小熊共同修建一个小水池。小羊每2天到池边喝一次水,小鹿每3天都池边喝一次水,小熊每4天到池边喝一次水。从第一次同时到池边喝水这天起,它们一个月(30天)内有几次是同一天到池边喝水的? (练习的设计是从知识到理解,再到拓展应用,逐层加深,培养学生抽象概括能力和合作意识,教学有课内到课外延伸,增加运用实践机会。)

数学源于生活

(五)、小结

1、通过学习,你学会了哪些知识?

2、有哪些体会?还有哪些疑问?

3、你能用本节课的知识解决哪些实际问题呢?

(著名心理学家布鲁纳指出:“不论我们选教什么学科,务必使学生掌握该学科的基本结构。”为此,在课尾通过以上设问,引导学生梳理本节课的探究内容和过程,让学生系统整理所学知识,形成良好的认知结构。)

数学源于生活

我们学校的评价机制

数学源于生活

青岛版《义务教育课程标准实验教科书》

四年级下册数学

《公倍数和最小公倍数》

淄博市高青县双语学校

数学源于生活

数学源于生活

程

流

总目标

说设计理念

学段目标单元目标

1

7

2

3

4

5

6

既在横向上按照教材编排顺序说明逻辑序列,又按照知识大类把整个学段(相邻年级)的同类知识作简要纵向整合

9

说教材

编写特点

编排体例

内容结构

立体式整合

纵向整合

本课目标

体验式教学过程方法

过程性评价

10

11

8

数学源于生活

通过义务教育阶段的数学学习,学生能够:

获得适应社会生活和进一步发展所必须的数学的基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验。

2.体会数学知识之间、数学与其他学科之间、数学与生活之间的联系,运用数学的思维方式进行思考,增强发现问题和提出问题的能力、分析问题和解决问题的能力。

3.了解数学的价值,激发好奇心,提高学习数学的兴趣,增强学好数学的信心,养成良好的学习习惯,具有初步的创新意识和实事求是的科学态度。

一、总体目标

数学源于生活

二、学段目标

第二学段(4-6年级)

1.体验从具体情境中抽象出数的过程;理解分数、小数、百分数的意义,了解负数,掌握必要的运算技能。

2.能探索分析和解决简单问题的有效方法,了解解决问题方法的多样性。

3.从事独立思考问题、与他人合作解决问题的活动,尝试解释自己的思考过程。

4.在他人的鼓励和引导下,体验克服困难、解决问题的过程,相信自己能够学好数学。

5.初步养成乐于思考、勇于质疑、实事求是等良好品质

数学源于生活

三、本课目标

教材地位:本节课是在学生已经理解和掌握因数和倍数、分数的意义和性质及简单的同分母分数加减法的基础上进行教学的。本节课内容即是“数与代数”领域基础知识的重要组成部分,又是进一步学习异分母分数加减法及分数乘除法的基础。

“双基”:基础知识、基本技能;

“四基”:基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验。

数学源于生活

1、让学生通过具体的操作和交流活动,认识公倍数和最小公倍数,会用列举法求10以内两个数的最小公倍数。

2、让学生经历探索和发现数学知识的过程,积累数学活动的经验,培养学生自主探索合作交流的能力。

3、渗透集合思想,培养学生的抽象概括能力。

4、体验学习和探索的乐趣,增强活动经验和对数学学习的信心。

根据课程标准和教学内容并结合学生实际,

我认为这节课要达到以下的教学目标:

数学源于生活

教材编写 特点

素材的选取

优化单元

知识结构

探究空间

课堂教学

改革

知识的

生成性

四、说教材

数学源于生活

信息窗

问题口袋

卡通问号

合作

交流

自主

探索

动手

实践

算一算

填一填

想一想

说一说

解决

问题

提出

问题

信息包

情境串

故事串

问题串

丰收园

我学会了吗

你说我讲

自主练习

。

综合练习

编写体例

数学

游戏

情境图

数学源于生活

尊重教材并创造性地使用

让情境作为课堂教学的主线

让学生亲历知识的形成过程

设计理念

算理的教学是课堂教学的主旨

五、说设计理念

数学源于生活

(1)教法

新课程标准指出:教师是学习的组织者、引导者、合作者。根据这一理念,我遵循激——导——探——放的原则,教学中精心创设情景,诱导学生思考操作,鼓励学生合作交流,运用知识去大胆创新。

(2)学法

学生作为主体,在学习活动中的参与状态和参与度是决定教学效果的重要因素。因此,在学法的选择上,体现出玩中学——学中玩—— 观察操作中学——学后创作实践的思想,使学生充分的参与到学习活动中来。

六、说教法学法

数学源于生活

七、体验式教学过程方法

(一)、创设情境,设疑引入(体验式导入)

数学源于生活

数学源于生活,从体验中领悟知识。

数学源于生活

(二)、激思引探,尝试思考 1、几个数的公倍数和最小公倍数的概念教学: 从长3厘米、宽2厘米的小长方形铺满正方体的边长引出“3的倍数”、“2的倍数”、“3和2的公倍数”、“3和2的最小公倍数”的概念,教师修改并完成板书: 3的倍数:3、6、9、12、15、18、21…… 2的倍数:2、4、6、8、10、12…… 3和2的公倍数:6、12…… 因此,3和2的最小公倍数为6。

(通过引导学生对具体问题作进一步研究并根据研究结果修改板书,让学生亲身经历了一个从具体到抽象的数学化过程。通过这一过程,不仅能帮助学生借助生活经验理解数学知识,同时也能让学生感受到数学与生活的联系,体会到数学源于生活又高于生活的特点。)

数学源于生活

2、求两个数的最小公倍数的算理和方法引探: 教师引导:刚才我们用列举法找出了2和3的最小公倍数,能否像求最大公因数一样,也找到一种比较简便的计算方法呢 我们来试一试。(多媒体课件出示尝试题)

尝试题:求12和18的最小公倍数。

要求:先独立思考,根据自己的思考完成本题,最后小组交流各自方法。 (虽然学生知道了求最大公因数的算理、算法,根据知识的迁移规律可类推出“求最小公倍数”的算理和算法,但学生个体的类推能力是有很大差异的的,为了让不同的学生都有所得,体会到成功的欢乐,我设计了以上“尝试题”,为之提供主动构建的过程,从而使“有意义学习”的实现成为可能。)

数学源于生活

(三)、点拨精讲,方法交流

生1:先找12的倍数,再从12的倍数里找18的倍数,取最小的;

生2:先找18的倍数,再从18的倍数里找12的倍数,取最小的;

生3:对12与18分别分解质因数, 12和18的全部公有质因数(2、3)与各自独有质因数的乘积( 12还剩质因数2、18还剩质因数3 )=它们最小公倍数。

生4:根据用短除法求两个数的最大公因数,也可以用短除法求两个数的最小公倍数。(板书)

(通过交流,学生的方法很多,都能较好的完成任务,正确性较高,做题的速度都比列举法快,但是学生在叙述过程中数学语言不够严密,还需我们时时点拨纠正。)

数学源于生活

(四)、练习应用,拓展提高 (练习是理解知识,掌握知识,形成技能的基本途径,又是运用知识,发展智能,完善认知结构的重要手段。在教学中,教师应精心设计练习,使不同层次的学生都参与练习,受到锻炼,得到不同层次的发展。在本课教学中,我设计了以下3个层次的练习。)

1、基本练习: 首先设计关于公倍数和最小公倍数的概念填空题“5和3的公倍数有 ,最小公倍数为 。”进一步让学生对公倍数和最小公倍数的认识。做到知识和技能融为一体。 2、深化练习:

接着让学生完成练习“找出50以内3的倍数”。学生独立完成后交流,可能会出现的问题:没有注意审题“50以内”。教师及时强调:要根据题目的要求,有具体要求如范围规定时,就要把符合条件的所有的数找出来,而不能只写几个再用“……”来表示。这道题公倍数的个数是有限的。 3、拓展练习:(从求2个数的最小公倍数到3个数的最小公倍数) 小羊、小鹿和小熊共同修建一个小水池。小羊每2天到池边喝一次水,小鹿每3天都池边喝一次水,小熊每4天到池边喝一次水。从第一次同时到池边喝水这天起,它们一个月(30天)内有几次是同一天到池边喝水的? (练习的设计是从知识到理解,再到拓展应用,逐层加深,培养学生抽象概括能力和合作意识,教学有课内到课外延伸,增加运用实践机会。)

数学源于生活

(五)、小结

1、通过学习,你学会了哪些知识?

2、有哪些体会?还有哪些疑问?

3、你能用本节课的知识解决哪些实际问题呢?

(著名心理学家布鲁纳指出:“不论我们选教什么学科,务必使学生掌握该学科的基本结构。”为此,在课尾通过以上设问,引导学生梳理本节课的探究内容和过程,让学生系统整理所学知识,形成良好的认知结构。)

数学源于生活

我们学校的评价机制

数学源于生活