第1课 中华文明的起源与早期国家 课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第1课 中华文明的起源与早期国家 课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册(26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-08 08:37:58 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

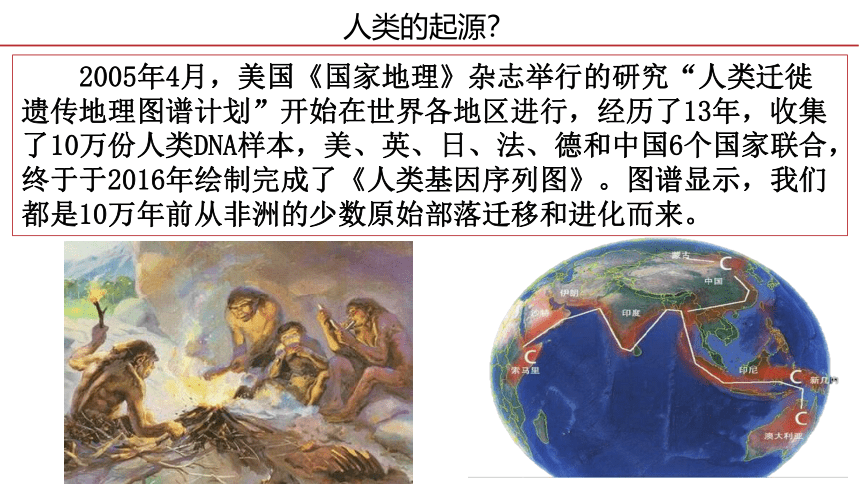

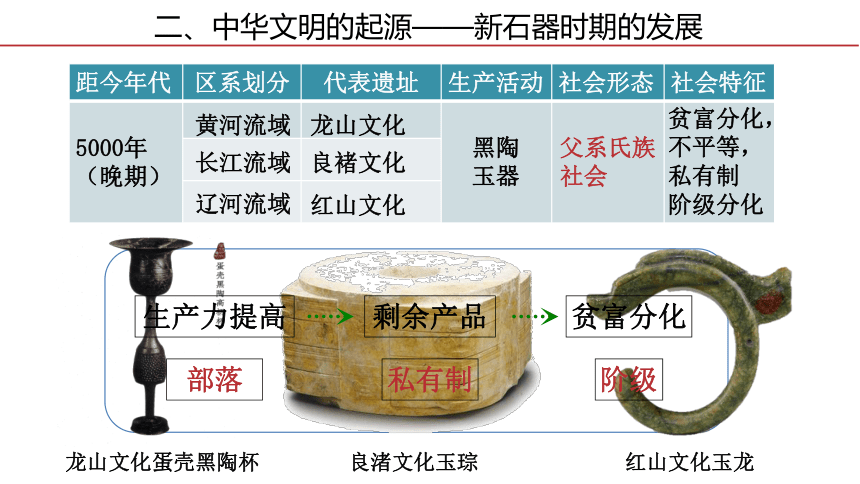

2005年4月,美国《国家地理》杂志举行的研究“人类迁徙遗传地理图谱计划”开始在世界各地区进行,经历了13年,收集了10万份人类DNA样本,美、英、日、法、德和中国6个国家联合,终于于2016年绘制完成了《人类基因序列图》。图谱显示,我们都是10万年前从非洲的少数原始部落迁移和进化而来。

人类的起源?

中华文明的起源与早期国家

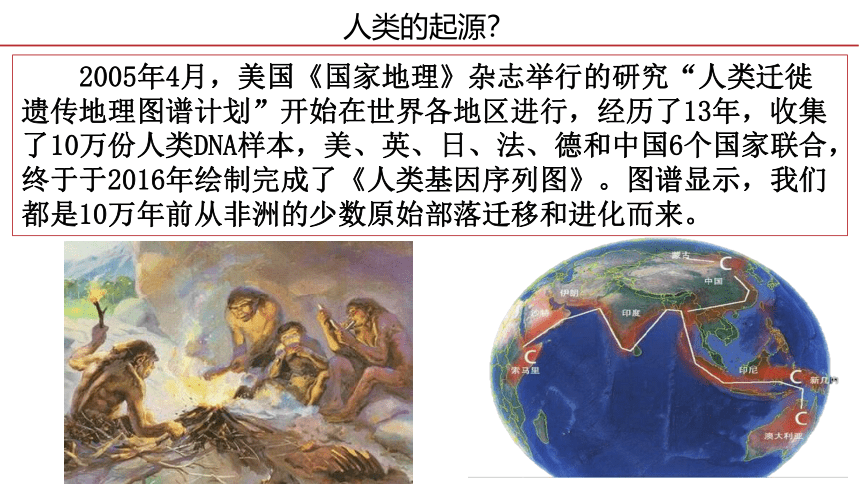

一、中华先民的出现——旧石器时代的到来

距今年代

区系划分

代表遗址

生产工具

生产活动

社会生活

长江流域

黄河流域

元谋人(云南)

北京人(北京)

打制石器

渔猎、

采集

用火

群居

300—1万年

一、中华先民的出现——旧石器时代的到来

比较

形状

用途

制作方法

旧石器

简单、粗糙

剥去动植物的毛皮、果皮

砸打

新石器

光滑、钻孔、有造型

种植农作物的农具

打磨结合

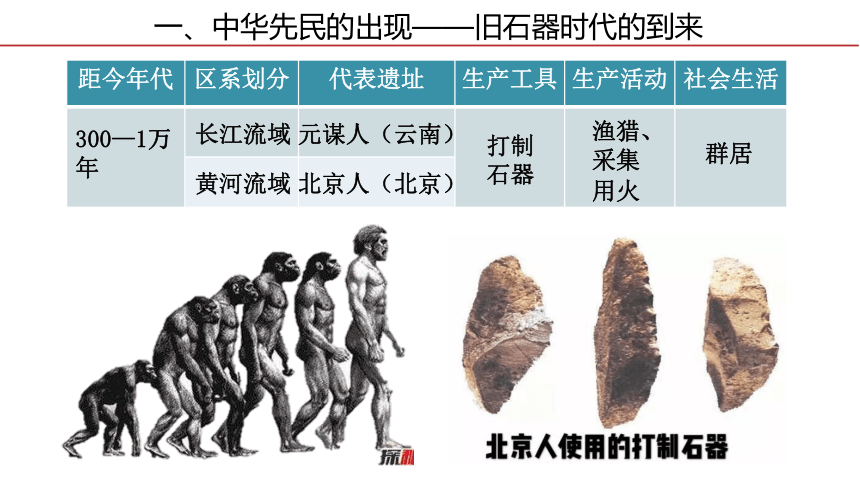

二、中华文明的起源——新石器时期的发展

距今年代

区系划分

代表遗址

生产活动

社会形态

社会特征

1万--5000年

(早期)

长江流域

黄河流域

仰韶文化

大汶口文化

河姆渡文化

北粟南稻

饲养家畜

彩绘陶器养蚕缫丝

母系氏族社会

生产力低

共同劳动

成果共享

仰韶遗址出土:

人面鱼纹盆

大汶口遗址出土:八角太阳纹彩陶

河姆渡遗址稻谷

二、中华文明的起源——新石器时期的发展

距今年代

区系划分

代表遗址

生产活动

社会形态

社会特征

5000年

(晚期)

长江流域

黄河流域

龙山文化

良褚文化

黑陶

玉器

父系氏族社会

贫富分化,不平等,私有制

阶级分化

辽河流域

红山文化

龙山文化蛋壳黑陶杯

红山文化玉龙

良渚文化玉琮

生产力提高

剩余产品

贫富分化

私有制

阶级

部落

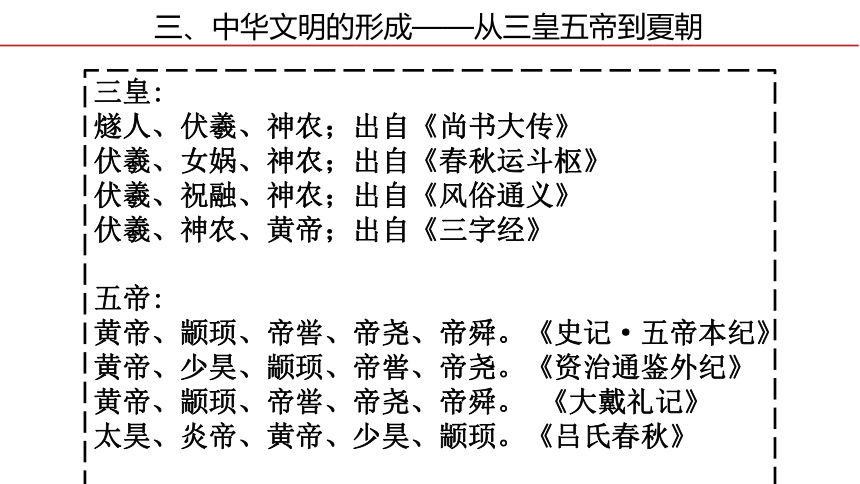

三、中华文明的形成——从三皇五帝到夏朝

三皇:

燧人、伏羲、神农;出自《尚书大传》

伏羲、女娲、神农;出自《春秋运斗枢》

伏羲、祝融、神农;出自《风俗通义》

伏羲、神农、黄帝;出自《三字经》

?

五帝:

黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜。《史记·五帝本纪》

黄帝、少昊、颛顼、帝喾、帝尧。《资治通鉴外纪》

黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜。

《大戴礼记》

太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼。《吕氏春秋》

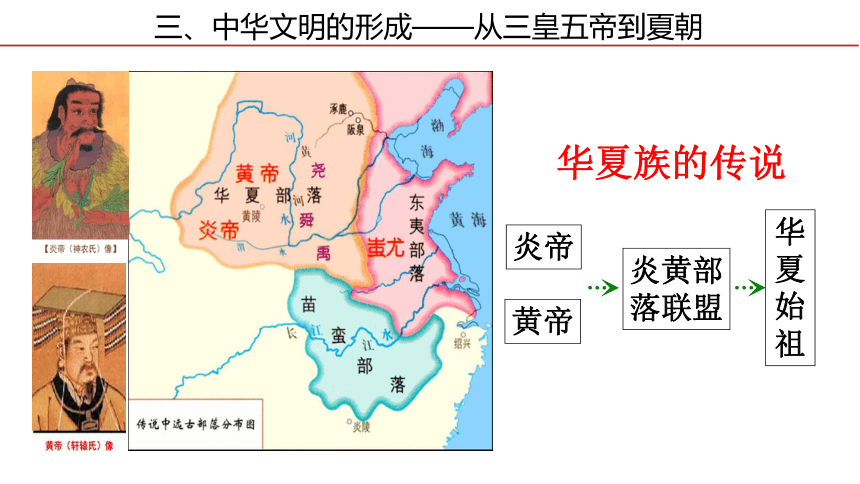

三、中华文明的形成——从三皇五帝到夏朝

华夏族的传说

黄帝

炎帝

炎黄部落联盟

华夏始祖

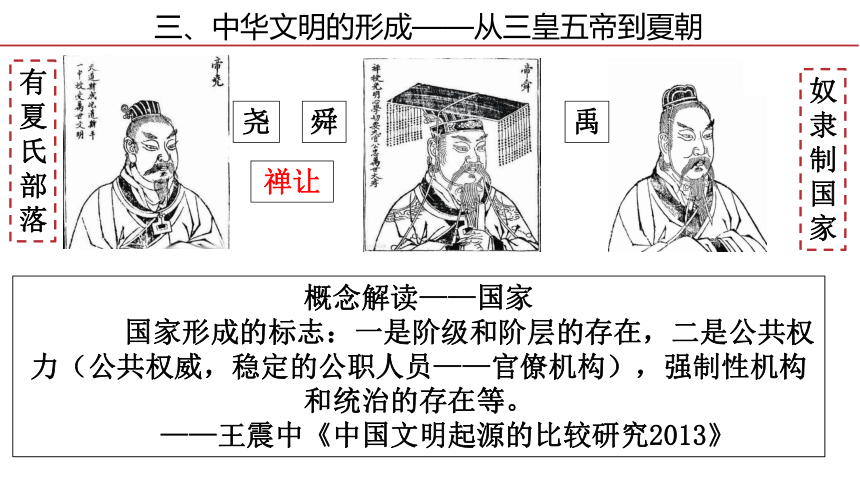

三、中华文明的形成——从三皇五帝到夏朝

舜

尧

禅让

有夏氏部落

奴隶制国家

概念解读——国家

国家形成的标志:一是阶级和阶层的存在,二是公共权力(公共权威,稳定的公职人员——官僚机构),强制性机构和统治的存在等。

——王震中《中国文明起源的比较研究2013》

禹

上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害,而民说之,使王天下,号曰有巢氏。民食果蓏(luo)蜯(bang)蛤,腥臊恶臭,而伤害腹胃,民多疾病,有圣人作,钻燧取火,以化腥臊,而民说之,使王天下,号之曰燧人氏。中古之世,天下大水,而鲧、禹决渎。

——《韩非子·五蠹》

茫茫禹迹,画作九州。——《左传·襄公四年》

夏有乱政,而作禹刑。——《左传·昭公十四年》

筑城(内城墙)以卫君,造郭(外城墙)以居人,此城郭之始也。

——《淮南子·原道训》

桀谓人曰:“吾悔不遂杀汤于夏台(监狱名),使至此。”

——《史记·夏本纪》

有扈氏不服,启伐之,大战于甘。——《史记·夏本纪》

夏有疆域、刑法、城墙、监狱、军队等,都标志着国家的产生。

三、中华文明的形成——从三皇五帝到夏朝

上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害,而民说之,使王天下,号曰有巢氏。民食果蓏(luo)蜯(bang)蛤,腥臊恶臭,而伤害腹胃,民多疾病,有圣人作,钻燧取火,以化腥臊,而民说之,使王天下,号之曰燧人氏。中古之世,天下大水,而鲧、禹决渎。

——《韩非子·五蠹》

生产力进步和私有制发展推动社会由原始公有制转变为奴隶私有制

有人说,世袭制是王位在一家一姓中传承,体现出的是独裁,禅让制是选贤任能,体现的是民主,因此世袭制代替禅让制是历史的倒退。你是否认同此观点?

三、中华文明的形成——从三皇五帝到夏朝

禹

→

益

→

启

三、中华文明的形成——从三皇五帝到夏朝

考证历史之法——二重证据

吾辈生于今日,幸于纸上之材料(文献资料)外,更得地下之新材料(考古资料)……我辈固得以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录……此二重证据法,唯在今日始得为之。

国学大师、历史学家:

王国维

二里头宫殿基址

二里头宫殿基址复原

传说时代

四、中华文明的早期发展——商与西周

约公元前1600年,商朝建立

“内服”是商朝国家的中心地区,即“王畿”,由商王直接治理。

“外服”

是商朝国家的外围地区,即“四土”,方国和部落属于各类地方势力管辖。

国家结构:内外服制

四、中华文明的早期发展——商与西周

材料三

“天命玄鸟,降而生商。”

——《诗经》

“国之大事,在祀与戎。”

——《左传》

“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”

——《礼记》

神权与王权密切结合,商王垄断神权以强化王权。

思考:上述材料反映商朝的政治制度有什么特点?

四、中华文明的早期发展——商与西周

文字

甲骨文是商人刻写的占卜记录,是一种成熟的文字。

青铜器

造型雄奇,纹饰华丽

信史时代

四、中华文明的早期发展——商与西周

公元前1046年,周武王伐商,双方在牧野展开激战,商朝灭亡,建立周朝,定都镐京,史称西周。

西周的建立

思考面对更大更广的疆域版图,周武王采取了哪些措施巩固统治?

四、中华文明的早期发展——商与西周

材料四:“武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。”

——《史记·周本纪》

材料五:(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

——《荀子·儒效》

王族、功臣、先代贵族

以同姓贵族为主体,以血缘关系为纽带

分封制:在保证周王室强大的条件下,把一定的(王畿之外的广大地区)土地和人民分封给臣属,让他们建立诸侯国。

分封对象:

分封特点:

四、中华文明的早期发展——商与西周

周

王

(齐)

异姓功臣贵族

姜尚

同姓王室贵族

先代帝王后代

边远氏族部落首领

周公子伯禽(鲁)

召公之子(燕)

成王弟(晋)

尧后代(蓟)

舜后代(陈)

商后代(宋)

四、中华文明的早期发展——商与西周

材料八:《墨子·告子》载:“诸侯朝天子曰述职。一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

材料六:《史记·周本记》:“褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至…

材料七:《上林赋》:“(西周时期)使诸侯纳贡者,非为财币,所以述职也。”

诸侯义务

周天子

诸侯

诸侯

卿大夫

士

国都

土地

人民

土地

人民

人民

土地

诸侯

镇守疆土

随从作战

交纳贡赋

朝觐述职

诸侯权利

获得王畿以外的土地、人民,世袭统治

四、中华文明的早期发展——商与西周

周天子

诸侯

卿大夫

士

平民

奴隶

礼乐制:各级贵族的政治和生活准则。礼,贵贱有序;乐,上下和同。

层层分封

等级森严

四、中华文明的早期发展——商与西周

宗法制

核心:嫡长子继承制

大宗小宗具有相对性

实质:

按照(父系)血缘宗族关系来分配政治权力,维护政治联系。

四、中华文明的早期发展——商与西周

经济文化成就

农业为主

手工业为辅

土地制度:井田制

生产工具:石、木、骨、蚌

青铜铸造(礼、兵、乐)

养蚕缫丝(世界最早、绢帛)

四、中华文明的早期发展——商与西周

公元前841年,爆发国人暴动,周厉王出逃,由大臣召公、周公共同执政,史称共和行政。

公元前771年,犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

公元前770年,周平王东迁洛邑。

西周的灭亡

小结

前771年

前1046年

约前1600年

西周

商

夏

约前2070年

约5000年前

新石器时代

约1万年前

早中期

晚期

旧石器时代

约200万年前

原始社会(石器时代)

奴隶社会(青铜时代)

信史时代

传说时代

元谋人

北京人

仰韶文化

大汶口文化

河姆渡文化

龙山文化

红山文化

良渚文化

采集/群居

农业/定居

彩陶/粟稻

禅让制

世袭制

内外服

甲骨文

铭文

分封制

宗法制

礼乐制

井田制

黑陶/玉器

课堂练习

1、能为

“中国是世界上农业最早的起源地之一”结论提供最有力的证据是(

)

A、传说、记载和遗址

B、遗物、遗址和传说

C、遗址、化石和记载

D、化石、遗址和遗物

D

2、某学者所著的历史论文中先后呈现如下材料:“芒芒禹迹,划为九州”

;“夏有乱政,而作禹刑”(《左传》昭公六年);“鲧作城郭”(《世本?作篇》)。据此推断,这位学者所引材料最有可能是为了说明(

)

A.阶级的产生

B.早期国家诞生

C.王的出现

D.世袭制的确立

B

课堂练习

3、《左传·隐公三年》载:“郑武公、庄公为平王卿士。王贰(偏重)于虢,郑伯(即郑庄公)怨王,王曰:‘无之’。故周、郑交质。王子狐为质於郑,郑公子忽为质於周。”这一现象表明

A.宗法制度趋向瓦解

B.礼乐制度得以强化

C.血缘纽带已被打破

D.分封制度遭到挑战

D

4、“宗”是一个会意字。在甲骨文中,宗字作“

”,“

”像宫室屋宇之形,“

”可能表示( )

A.祖先牌位

B.皇帝宝座

C.青铜兵器

D.铁制农具

A

2005年4月,美国《国家地理》杂志举行的研究“人类迁徙遗传地理图谱计划”开始在世界各地区进行,经历了13年,收集了10万份人类DNA样本,美、英、日、法、德和中国6个国家联合,终于于2016年绘制完成了《人类基因序列图》。图谱显示,我们都是10万年前从非洲的少数原始部落迁移和进化而来。

人类的起源?

中华文明的起源与早期国家

一、中华先民的出现——旧石器时代的到来

距今年代

区系划分

代表遗址

生产工具

生产活动

社会生活

长江流域

黄河流域

元谋人(云南)

北京人(北京)

打制石器

渔猎、

采集

用火

群居

300—1万年

一、中华先民的出现——旧石器时代的到来

比较

形状

用途

制作方法

旧石器

简单、粗糙

剥去动植物的毛皮、果皮

砸打

新石器

光滑、钻孔、有造型

种植农作物的农具

打磨结合

二、中华文明的起源——新石器时期的发展

距今年代

区系划分

代表遗址

生产活动

社会形态

社会特征

1万--5000年

(早期)

长江流域

黄河流域

仰韶文化

大汶口文化

河姆渡文化

北粟南稻

饲养家畜

彩绘陶器养蚕缫丝

母系氏族社会

生产力低

共同劳动

成果共享

仰韶遗址出土:

人面鱼纹盆

大汶口遗址出土:八角太阳纹彩陶

河姆渡遗址稻谷

二、中华文明的起源——新石器时期的发展

距今年代

区系划分

代表遗址

生产活动

社会形态

社会特征

5000年

(晚期)

长江流域

黄河流域

龙山文化

良褚文化

黑陶

玉器

父系氏族社会

贫富分化,不平等,私有制

阶级分化

辽河流域

红山文化

龙山文化蛋壳黑陶杯

红山文化玉龙

良渚文化玉琮

生产力提高

剩余产品

贫富分化

私有制

阶级

部落

三、中华文明的形成——从三皇五帝到夏朝

三皇:

燧人、伏羲、神农;出自《尚书大传》

伏羲、女娲、神农;出自《春秋运斗枢》

伏羲、祝融、神农;出自《风俗通义》

伏羲、神农、黄帝;出自《三字经》

?

五帝:

黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜。《史记·五帝本纪》

黄帝、少昊、颛顼、帝喾、帝尧。《资治通鉴外纪》

黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜。

《大戴礼记》

太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼。《吕氏春秋》

三、中华文明的形成——从三皇五帝到夏朝

华夏族的传说

黄帝

炎帝

炎黄部落联盟

华夏始祖

三、中华文明的形成——从三皇五帝到夏朝

舜

尧

禅让

有夏氏部落

奴隶制国家

概念解读——国家

国家形成的标志:一是阶级和阶层的存在,二是公共权力(公共权威,稳定的公职人员——官僚机构),强制性机构和统治的存在等。

——王震中《中国文明起源的比较研究2013》

禹

上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害,而民说之,使王天下,号曰有巢氏。民食果蓏(luo)蜯(bang)蛤,腥臊恶臭,而伤害腹胃,民多疾病,有圣人作,钻燧取火,以化腥臊,而民说之,使王天下,号之曰燧人氏。中古之世,天下大水,而鲧、禹决渎。

——《韩非子·五蠹》

茫茫禹迹,画作九州。——《左传·襄公四年》

夏有乱政,而作禹刑。——《左传·昭公十四年》

筑城(内城墙)以卫君,造郭(外城墙)以居人,此城郭之始也。

——《淮南子·原道训》

桀谓人曰:“吾悔不遂杀汤于夏台(监狱名),使至此。”

——《史记·夏本纪》

有扈氏不服,启伐之,大战于甘。——《史记·夏本纪》

夏有疆域、刑法、城墙、监狱、军队等,都标志着国家的产生。

三、中华文明的形成——从三皇五帝到夏朝

上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害,而民说之,使王天下,号曰有巢氏。民食果蓏(luo)蜯(bang)蛤,腥臊恶臭,而伤害腹胃,民多疾病,有圣人作,钻燧取火,以化腥臊,而民说之,使王天下,号之曰燧人氏。中古之世,天下大水,而鲧、禹决渎。

——《韩非子·五蠹》

生产力进步和私有制发展推动社会由原始公有制转变为奴隶私有制

有人说,世袭制是王位在一家一姓中传承,体现出的是独裁,禅让制是选贤任能,体现的是民主,因此世袭制代替禅让制是历史的倒退。你是否认同此观点?

三、中华文明的形成——从三皇五帝到夏朝

禹

→

益

→

启

三、中华文明的形成——从三皇五帝到夏朝

考证历史之法——二重证据

吾辈生于今日,幸于纸上之材料(文献资料)外,更得地下之新材料(考古资料)……我辈固得以补正纸上之材料,亦得证明古书之某部分全为实录……此二重证据法,唯在今日始得为之。

国学大师、历史学家:

王国维

二里头宫殿基址

二里头宫殿基址复原

传说时代

四、中华文明的早期发展——商与西周

约公元前1600年,商朝建立

“内服”是商朝国家的中心地区,即“王畿”,由商王直接治理。

“外服”

是商朝国家的外围地区,即“四土”,方国和部落属于各类地方势力管辖。

国家结构:内外服制

四、中华文明的早期发展——商与西周

材料三

“天命玄鸟,降而生商。”

——《诗经》

“国之大事,在祀与戎。”

——《左传》

“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”

——《礼记》

神权与王权密切结合,商王垄断神权以强化王权。

思考:上述材料反映商朝的政治制度有什么特点?

四、中华文明的早期发展——商与西周

文字

甲骨文是商人刻写的占卜记录,是一种成熟的文字。

青铜器

造型雄奇,纹饰华丽

信史时代

四、中华文明的早期发展——商与西周

公元前1046年,周武王伐商,双方在牧野展开激战,商朝灭亡,建立周朝,定都镐京,史称西周。

西周的建立

思考面对更大更广的疆域版图,周武王采取了哪些措施巩固统治?

四、中华文明的早期发展——商与西周

材料四:“武王追思先圣王,乃褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父于营丘,曰齐。封弟周公旦于曲阜,曰鲁。封召公奭于燕。封弟叔鲜于管,弟叔度于蔡。余各以次受封。”

——《史记·周本纪》

材料五:(周公)兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三人。

——《荀子·儒效》

王族、功臣、先代贵族

以同姓贵族为主体,以血缘关系为纽带

分封制:在保证周王室强大的条件下,把一定的(王畿之外的广大地区)土地和人民分封给臣属,让他们建立诸侯国。

分封对象:

分封特点:

四、中华文明的早期发展——商与西周

周

王

(齐)

异姓功臣贵族

姜尚

同姓王室贵族

先代帝王后代

边远氏族部落首领

周公子伯禽(鲁)

召公之子(燕)

成王弟(晋)

尧后代(蓟)

舜后代(陈)

商后代(宋)

四、中华文明的早期发展——商与西周

材料八:《墨子·告子》载:“诸侯朝天子曰述职。一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之。

材料六:《史记·周本记》:“褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至…

材料七:《上林赋》:“(西周时期)使诸侯纳贡者,非为财币,所以述职也。”

诸侯义务

周天子

诸侯

诸侯

卿大夫

士

国都

土地

人民

土地

人民

人民

土地

诸侯

镇守疆土

随从作战

交纳贡赋

朝觐述职

诸侯权利

获得王畿以外的土地、人民,世袭统治

四、中华文明的早期发展——商与西周

周天子

诸侯

卿大夫

士

平民

奴隶

礼乐制:各级贵族的政治和生活准则。礼,贵贱有序;乐,上下和同。

层层分封

等级森严

四、中华文明的早期发展——商与西周

宗法制

核心:嫡长子继承制

大宗小宗具有相对性

实质:

按照(父系)血缘宗族关系来分配政治权力,维护政治联系。

四、中华文明的早期发展——商与西周

经济文化成就

农业为主

手工业为辅

土地制度:井田制

生产工具:石、木、骨、蚌

青铜铸造(礼、兵、乐)

养蚕缫丝(世界最早、绢帛)

四、中华文明的早期发展——商与西周

公元前841年,爆发国人暴动,周厉王出逃,由大臣召公、周公共同执政,史称共和行政。

公元前771年,犬戎攻破镐京,杀死周幽王,西周灭亡。

公元前770年,周平王东迁洛邑。

西周的灭亡

小结

前771年

前1046年

约前1600年

西周

商

夏

约前2070年

约5000年前

新石器时代

约1万年前

早中期

晚期

旧石器时代

约200万年前

原始社会(石器时代)

奴隶社会(青铜时代)

信史时代

传说时代

元谋人

北京人

仰韶文化

大汶口文化

河姆渡文化

龙山文化

红山文化

良渚文化

采集/群居

农业/定居

彩陶/粟稻

禅让制

世袭制

内外服

甲骨文

铭文

分封制

宗法制

礼乐制

井田制

黑陶/玉器

课堂练习

1、能为

“中国是世界上农业最早的起源地之一”结论提供最有力的证据是(

)

A、传说、记载和遗址

B、遗物、遗址和传说

C、遗址、化石和记载

D、化石、遗址和遗物

D

2、某学者所著的历史论文中先后呈现如下材料:“芒芒禹迹,划为九州”

;“夏有乱政,而作禹刑”(《左传》昭公六年);“鲧作城郭”(《世本?作篇》)。据此推断,这位学者所引材料最有可能是为了说明(

)

A.阶级的产生

B.早期国家诞生

C.王的出现

D.世袭制的确立

B

课堂练习

3、《左传·隐公三年》载:“郑武公、庄公为平王卿士。王贰(偏重)于虢,郑伯(即郑庄公)怨王,王曰:‘无之’。故周、郑交质。王子狐为质於郑,郑公子忽为质於周。”这一现象表明

A.宗法制度趋向瓦解

B.礼乐制度得以强化

C.血缘纽带已被打破

D.分封制度遭到挑战

D

4、“宗”是一个会意字。在甲骨文中,宗字作“

”,“

”像宫室屋宇之形,“

”可能表示( )

A.祖先牌位

B.皇帝宝座

C.青铜兵器

D.铁制农具

A

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进