专题二《 东西方的先哲》单元检测题--2021-2022学年人民版高中历史选修4(含解析版答案)

文档属性

| 名称 | 专题二《 东西方的先哲》单元检测题--2021-2022学年人民版高中历史选修4(含解析版答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 45.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-08 16:10:54 | ||

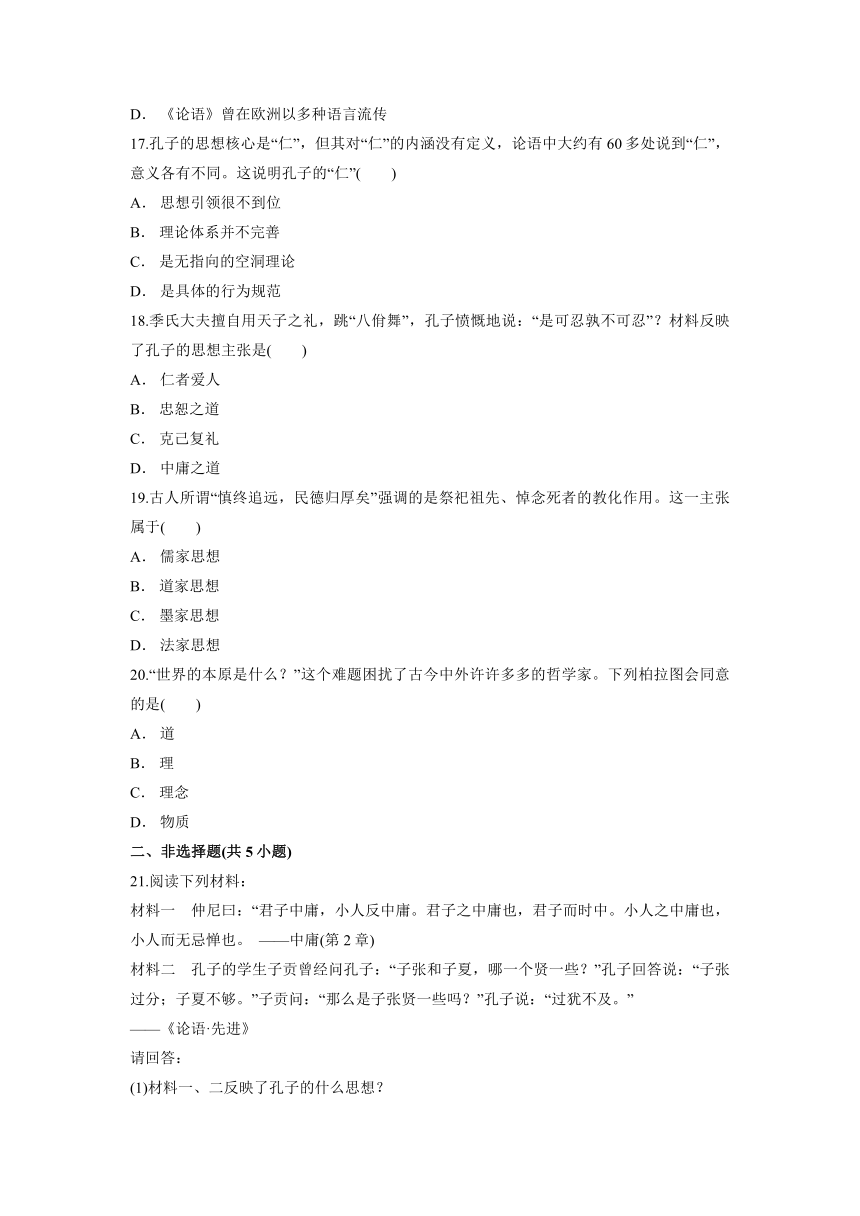

图片预览

文档简介

专题二《

东西方的先哲》单元检测题

一、选择题(共20小题)

1.《论语·学而篇》:“君子务本,本立而道生。孝悌也者,其为仁之本与!”由此可见孔子仁的学说的逻辑起点是( )

A.

人性本善

B.

血缘远近

C.

宗法等级

D.

君臣尊卑

2.孔子是儒家学派的创始人。孔子思想中,为历代封建统治者所接受并传承的道德规范是( )

A.

“仁”的思想

B.

“礼”的思想

C.

“有教无类”的思想

D.

“为政以德”的思想

3.齐景公向孔子请教如何为政,孔子说:“国君要像国君的样子,臣子要像臣子的样子,父亲要像父亲的样子,儿子要像儿子的样子。”齐景公高兴地说:“对呀,要不这样,即使有很多粮食,我还能吃得着吗?”这说明孔子提倡( )

A.

仁者爱人,理解和体贴他人

B.

克己复礼,人们应贵贱有序

C.

政在爱民,国君要严于律己

D.

仁政治国,人际关系要和谐

4.柏拉图主张让国家政权掌握在少数明智、富有才干、具有道德的人手中,这实际上是( )

A.

对雅典的民主制提出了不同的看法

B.

雅典在伯罗奔尼撒战争中失败的必然结果

C.

坚定地支持雅典的民主制

D.

为自己进入仕途制造舆论

5.柏拉图设计的“理想国”,实质上是( )

A.

为雅典奴隶主的民主政治作辩护

B.

为贵族奴隶主的专政作辩护

C.

奴隶制趋向衰落在思想上的反映

D.

废除奴隶制要求的最初体现

6.柏拉图认为世界上之所以有“猫”“狗”等这些理念,首先是神创造了本质上的“猫(完美的猫)”“狗(完美的狗)”,而且只创造了一只,其他都是模仿(猫的摹本、狗的摹本),据此可以判断出柏拉图的“理念论”是一种( )

A.

辩证法思想

B.

唯心主义观点

C.

机械唯物主义观点

D.

形而上学观点

7.孔子曾经在杏坛广收门徒进行讲学。下列孔子的教育主张中,反映其教育学生不分等级贵贱的是( )

A.

有教无类

B.

因材施教

C.

当仁不让于师

D.

仁者爱人

8.孔子说:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不踰矩。”孔子在“而立”之年的主要活动是( )

A.

学习“六艺”

B.

创办私学

C.

周游列国

D.

删修《春秋》

9.孔子提出了“正名”思想,主张“君君、臣臣、父父、子子”,这实质上是要求( )

A.

用周礼规范人的行为,建立贵贱有序的社会

B.

人在社会上要尽量帮助别人,成人之美

C.

要使社会人有爱心,反对有等级差别的爱

D.

把发展教育作为完备和传播周礼的手段

10.孔子说:“周监(鉴)于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”据此判断,孔子“从周”是由于西周时期( )

A.

发展了夏商政治制度

B.

建立了中央集权制度

C.

神权与王权密切结合

D.

以血缘纽带维系国家

11.清朝康熙皇帝为北京孔庙大成殿题写了“万世师表”匾额,康熙帝这样做的出发点是( )

A.

表彰孔子整理六经的功绩

B.

继承儒家思想中仁民爱物的精神

C.

利用儒学维护封建专制统治

D.

肯定孔子为教育事业作出的巨大贡献

12.作为人类历史上最伟大的文化巨人之一,孔子的思想对中华民族乃至全世界都产生了深远的影响,其中积极影响涉及( )

①治学 ②做人 ③为政 ④正名

A.

①②③④

B.

①②③

C.

②③④

D.

①②④

13.以下对雅典学园的描述,最能体现亚里士多德“吾爱吾师,吾尤爱真理”的是( )

A.

努力探索自然的奥秘

B.

系统学习哲学

C.

自由探讨和追求真理

D.

自由选择科目

14.“仁”的思想在先秦时期的进步意义主要是( )

A.

满足新兴地主阶级的政治需要

B.

抑制统治者的暴政

C.

成为各国变法的理论依据

D.

奠定“非攻”主张的思想基础

15.“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴,礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所措手足。”下列对孔子这段话理解不正确的是

( )

A.

他认为应该建立“君君、臣臣、父父、子子”的社会秩序,否则人民无所适从

B.

他认为“礼”非常重要,是实现仁的前提

C.

他认为“仁”和“礼”是相辅相成、不可分割的

D.

他认为“礼”和刑罚是相对立的

16.近年在汉堡发现了一本1691年出版的《论语》英译本。该书译自法译本,法译本译自拉丁译本。书的前言中说“这位哲学家的道德是无限辉煌的”。对以上信息解读不正确的是( )

A.

当时中国政府重视对欧洲宣扬中华文化

B.

孔子的思想在欧洲得到推崇

C.

该译本出现在“西学东渐”时期

D.

《论语》曾在欧洲以多种语言流传

17.孔子的思想核心是“仁”,但其对“仁”的内涵没有定义,论语中大约有60多处说到“仁”,意义各有不同。这说明孔子的“仁”( )

A.

思想引领很不到位

B.

理论体系并不完善

C.

是无指向的空洞理论

D.

是具体的行为规范

18.季氏大夫擅自用天子之礼,跳“八佾舞”,孔子愤慨地说:“是可忍孰不可忍”?材料反映了孔子的思想主张是( )

A.

仁者爱人

B.

忠恕之道

C.

克己复礼

D.

中庸之道

19.古人所谓“慎终追远,民德归厚矣”强调的是祭祀祖先、悼念死者的教化作用。这一主张属于( )

A.

儒家思想

B.

道家思想

C.

墨家思想

D.

法家思想

20.“世界的本原是什么?”这个难题困扰了古今中外许许多多的哲学家。下列柏拉图会同意的是( )

A.

道

B.

理

C.

理念

D.

物质

二、非选择题(共5小题)

21.阅读下列材料:

材料一 仲尼曰:“君子中庸,小人反中庸。君子之中庸也,君子而时中。小人之中庸也,小人而无忌惮也。

——中庸(第2章)

材料二 孔子的学生子贡曾经问孔子:“子张和子夏,哪一个贤一些?”孔子回答说:“子张过分;子夏不够。”子贡问:“那么是子张贤一些吗?”孔子说:“过犹不及。”

——《论语·先进》

请回答:

(1)材料一、二反映了孔子的什么思想?

(2)提炼孔子在为人处事方面的主要观点。

(3)孔子的中庸思想目前有无现实意义?结合事实说明。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 孔子有言:“不患寡而患不均,不患贫而患不安”,其思想浸润中国历史2

000多年。

材料二 中国历史上曾有过孔子式的实践。在人民公社时期,在改革之前的国营企业里,我们不去着力研究如何把“蛋糕”做大,而是专心研究如何平分“蛋糕”,于是“大锅饭”就形成了。“大锅饭”越吃越稀,甚至逐渐变为“大锅粥”“大锅汤”了。

(1)据材料一,概括孔子的核心思想。据材料二,说明农夫为何不欢迎孔子式的实践。

(2)据材料二,指出材料一孔子观点的局限性。

23.阅读下列材料:

材料一

材料二 儒家学者之重视教育是有目共睹的,私塾、书院乃至老师弟子的直接传授形式,是儒者实行教育的主要手段。而儒家的创始人孔子本来就是一个大教育家,自孔子始教育就不再是少数贵族阶级的特权,而把受教育的对象扩展到社会的各个阶层。

请回答:

(1)根据图一,分析孔子周游列国对孔子及其弟子一行的作用。

(2)根据图二和材料二,分析孔子教育思想中值得我们继承的地方。

(3)根据上述两则材料并结合所学知识,分析孔子被称为“圣人”且受到后人敬仰的原因。

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 在柏拉图学园,亚里士多德博览群书,表现出惊人的求知欲,在各个学科,都显示出超凡的才华。柏拉图曾经说过,一般学生构成学园的躯体,而亚里士多德则代表学园的头脑。……当亚里士多德遭到同学的攻击时,柏拉图总是出面解围,说:“亚里士多德这头小驹,需要的是缰绳,而不是囚笼。”——《中外历史人物评说》

材料二 最好先讨论普遍的善,看看争论到底在哪里。尽管这种讨论有点使人为难,因为理念的学说是我们尊敬的人提出来的。不过作为一个哲学家,较好的选择应该是维护真理而牺牲个人的友情,二者都是我们所珍爱的,但人的责任却要我们更尊重真理。

——亚里士多德《尼各马科伦理学》

(1)材料一表明,柏拉图对亚里士多德的基本态度是什么?

(2)据材料二,概括亚里士多德对恩师的态度。你从中得到怎样的启示?

(3)和柏拉图一样,亚里士多德也很重视教育。他在教育方面有什么成就?

25.阅读下面材料:

材料 柏拉图指出,当我们说到“马”时,我们没有指任何一匹马,而是称任何一种马。而“马”的含义本身独立于各种马(“有形的”),它不存在于空间和时间中,因此是永恒的。但是某一匹特定的、有形的、存在于感官世界的马,却是“流动”的,会死亡,会腐烂。我们对那些变换的、流动的事物不可能有真正的认识,

我们对它们只有意见或看法,我们唯一能够真正了解的,只有那些我们能够运用我们的理智来了解的“形式”或者“理念”。

请回答:

(1)根据材料概括柏拉图的主要学说。

(2)柏拉图这一学说的本质是什么?

答案解析

1.【答案】B

【解析】 材料强调孝悌是仁的根本所在,实际上是强调宗法血缘的重要性,故选B项。

2.【答案】D

【解析】遵循以孝悌为核心的“内圣外王”的道德观念是孔子提出的人才标准,成为历代统治者接受的道德规范,D项含义与之最相近。

3.【答案】B

【解析】孔子的言语体现了“君君、臣臣、父父、子子”的等级制度,他想按照周礼要求恢复社会等级秩序,达到贵贱有序,反映了他思想中“礼”的有关内容。

4.【答案】A

【解析】根据题意和结合所学知识可知,柏拉图主张让国家政权掌握在少数明智、富有才干、具有道德的人手中;实际上是柏拉图对其所生活的雅典民主政治产生了其他的看法,故A项正确。

5.【答案】B

【解析】柏拉图的理想国家并非纯粹的空想,而是针对当时希腊各种政体的弊端提出的。在一些方面,以斯巴达的社会制度和生活方式作为原型,而斯巴达实行的就是贵族奴隶主专政。

6.【答案】B

【解析】柏拉图认为理念是世界的本质,现实世界只是理念世界的反映,因此应该属于唯心主义观点。

7.【答案】A

【解析】孔子是我国伟大的教育家,在孔子的教育思想中,反映其教育学生不分等级贵贱的是孔子的有教无类的思想,故选A。B项讲的是教育方法,C项讲的是对待“仁”的态度。D项说的是仁的思想的含义。

8.【答案】B

【解析】 孔子所说的“而立”之年指三十岁,而三十岁时孔子的主要活动是创办私学。学习“六艺”是少年时期,周游列国是五十多岁以后,删修《春秋》是在晚年时期,故选B。

9.【答案】A

【解析】“正名”就是要用周礼所规定的人的名分去规范人的行为,使人的言行与名分一致,使社会等级化、秩序化,故排除B、C、D,选A。

10.【答案】A

【解析】 “周监(鉴)于二代,郁郁乎文哉!”表明周朝借鉴了夏朝和商朝的礼仪制度,制定了自己华美繁盛的制度,所以导致孔子“从周”,故A正确。

11.【答案】C

【解析】孔子所创立的儒家思想在汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以后,成为封建社会的官方意识形态,康熙帝作为封建统治者如此尊崇孔子,就在于儒学能够发挥维护封建专制统治的作用。

12.【答案】B

【解析】孔子的“正名”思想是为维护周礼服务的,目的是建立“贵贱有序”的社会。这是其思想中的消极方面,排除④。

13.【答案】C

【解析】“吾爱吾师,吾尤爱真理”宣扬的是不要局限于老师的教诲,应敢于追求真理的理想。

14.【答案】B

【解析】作为孔子思想体系核心的“仁”,其主要主张是以爱人之心调解与和谐社会人际关系。这对抑制统治阶级的暴政是有一定作用的。

15.【答案】D

【解析】孔子认为“仁”“礼”和刑罚都是相辅相成、不可分割的,D项表述错误。

16.【答案】A

【解析】本题设置了特定的情景,通过情景暗示进行选择。1691年清政府实施闭关锁国政策,A项明显与情景设置相违背。

17.【答案】D

【解析】 孔子的“仁”在为人处世、道德修养和人际关系等方面具有规范引领作用,故A错误;孔子为儒家创始人,思想独成一家,不能说理论体系不完善,故B错误;60多处“仁”,意义不同,但每处都有具体的行为指向或思想引领,故C错误,D正确。

18.【答案】C

【解析】鲁国季氏用天子的乐舞违反了礼,而孔子主张“克己复礼”,匡正社会秩序。因此材料反映的孔子主张是克己复礼。

19.【答案】A

【解析】解题时注意题干中“德”和“教化”的信息,材料意思是指对丧祭之礼的重视及其对民风民德的影响。结合所学可知,孔子提倡以德治民,正身律己。

20.【答案】C

【解析】 柏拉图主张理念论,在他看来,理念先于物质存在,是世界的本原。

21.【答案】 (1)中庸思想和因材施教思想。

(2)孔子认为中庸就是处理任何事情都不偏不倚,能恰到好处。待人处世做到既温和又严厉,既威武又不猛烈。

(3)对我们提出建设和谐社会具有重要意义,孔子这种为人处世的态度仍有可借鉴之处。(回答只要合情合理即可)

【解析】

22.【答案】(1)平均、平等。孔子式的实践使农夫们的生活水平下降。

(2)孔子对公平的追求,只注重社会领域(伦理道德)中人的生存和发展,忽视了在经济领域中效率的提高,经济的增长。平均、平等演变为绝对的平均主义。

【解析】

23.【答案】(1)增加了阅历,增长了见识;传播了孔子的思想,为儒学的创立打下了基础。

(2)“有教无类”的办学思想;“实事求是”“学思结合”“反复温习”的学习思想;“因材施教”的教学思想。

(3)孔子的思想是中国传统文化的主流,其博大精深的文化品格,在世界文化史上具有重要影响。

【解析】

24.【答案】 (1)柏拉图看重亚里士多德,了解他的特点,给予保护和宽容,同时进行正确引导。

(2)态度:亚里士多德对恩师尊敬但不盲从,敢于追求真理(或我爱我师,我更爱真理)。启示:既要把老师当作良师益友,又要独立思考,善于创新。

(3)建立自己的讲坛,被称为“逍遥学派”。

【解析】 第(1)题要依据材料中“出面解围”“需要的是缰绳,而不是囚笼”等信息概括归纳。第(2)题要依据材料二中“较好的选择应该是维护真理而牺牲个人的友情”“但人的责任却要我们更尊重真理”等信息归纳概括第一问。结合个人体会回答第二问。第(3)题结合所学知识回答即可。

25.【答案】 (1)世界由感觉世界和理性世界构成,前者是“流动”的,后者是永恒的。

(2)柏拉图把感觉世界与理性世界相对立,是一种本末倒置的唯心论。

【解析】 第(1)问从柏拉图对“马”的两种解释可以看出材料反映了柏拉图的理念论;第(2)问要求学生能够认识柏拉图理念论的实质。

东西方的先哲》单元检测题

一、选择题(共20小题)

1.《论语·学而篇》:“君子务本,本立而道生。孝悌也者,其为仁之本与!”由此可见孔子仁的学说的逻辑起点是( )

A.

人性本善

B.

血缘远近

C.

宗法等级

D.

君臣尊卑

2.孔子是儒家学派的创始人。孔子思想中,为历代封建统治者所接受并传承的道德规范是( )

A.

“仁”的思想

B.

“礼”的思想

C.

“有教无类”的思想

D.

“为政以德”的思想

3.齐景公向孔子请教如何为政,孔子说:“国君要像国君的样子,臣子要像臣子的样子,父亲要像父亲的样子,儿子要像儿子的样子。”齐景公高兴地说:“对呀,要不这样,即使有很多粮食,我还能吃得着吗?”这说明孔子提倡( )

A.

仁者爱人,理解和体贴他人

B.

克己复礼,人们应贵贱有序

C.

政在爱民,国君要严于律己

D.

仁政治国,人际关系要和谐

4.柏拉图主张让国家政权掌握在少数明智、富有才干、具有道德的人手中,这实际上是( )

A.

对雅典的民主制提出了不同的看法

B.

雅典在伯罗奔尼撒战争中失败的必然结果

C.

坚定地支持雅典的民主制

D.

为自己进入仕途制造舆论

5.柏拉图设计的“理想国”,实质上是( )

A.

为雅典奴隶主的民主政治作辩护

B.

为贵族奴隶主的专政作辩护

C.

奴隶制趋向衰落在思想上的反映

D.

废除奴隶制要求的最初体现

6.柏拉图认为世界上之所以有“猫”“狗”等这些理念,首先是神创造了本质上的“猫(完美的猫)”“狗(完美的狗)”,而且只创造了一只,其他都是模仿(猫的摹本、狗的摹本),据此可以判断出柏拉图的“理念论”是一种( )

A.

辩证法思想

B.

唯心主义观点

C.

机械唯物主义观点

D.

形而上学观点

7.孔子曾经在杏坛广收门徒进行讲学。下列孔子的教育主张中,反映其教育学生不分等级贵贱的是( )

A.

有教无类

B.

因材施教

C.

当仁不让于师

D.

仁者爱人

8.孔子说:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不踰矩。”孔子在“而立”之年的主要活动是( )

A.

学习“六艺”

B.

创办私学

C.

周游列国

D.

删修《春秋》

9.孔子提出了“正名”思想,主张“君君、臣臣、父父、子子”,这实质上是要求( )

A.

用周礼规范人的行为,建立贵贱有序的社会

B.

人在社会上要尽量帮助别人,成人之美

C.

要使社会人有爱心,反对有等级差别的爱

D.

把发展教育作为完备和传播周礼的手段

10.孔子说:“周监(鉴)于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”据此判断,孔子“从周”是由于西周时期( )

A.

发展了夏商政治制度

B.

建立了中央集权制度

C.

神权与王权密切结合

D.

以血缘纽带维系国家

11.清朝康熙皇帝为北京孔庙大成殿题写了“万世师表”匾额,康熙帝这样做的出发点是( )

A.

表彰孔子整理六经的功绩

B.

继承儒家思想中仁民爱物的精神

C.

利用儒学维护封建专制统治

D.

肯定孔子为教育事业作出的巨大贡献

12.作为人类历史上最伟大的文化巨人之一,孔子的思想对中华民族乃至全世界都产生了深远的影响,其中积极影响涉及( )

①治学 ②做人 ③为政 ④正名

A.

①②③④

B.

①②③

C.

②③④

D.

①②④

13.以下对雅典学园的描述,最能体现亚里士多德“吾爱吾师,吾尤爱真理”的是( )

A.

努力探索自然的奥秘

B.

系统学习哲学

C.

自由探讨和追求真理

D.

自由选择科目

14.“仁”的思想在先秦时期的进步意义主要是( )

A.

满足新兴地主阶级的政治需要

B.

抑制统治者的暴政

C.

成为各国变法的理论依据

D.

奠定“非攻”主张的思想基础

15.“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴,礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所措手足。”下列对孔子这段话理解不正确的是

( )

A.

他认为应该建立“君君、臣臣、父父、子子”的社会秩序,否则人民无所适从

B.

他认为“礼”非常重要,是实现仁的前提

C.

他认为“仁”和“礼”是相辅相成、不可分割的

D.

他认为“礼”和刑罚是相对立的

16.近年在汉堡发现了一本1691年出版的《论语》英译本。该书译自法译本,法译本译自拉丁译本。书的前言中说“这位哲学家的道德是无限辉煌的”。对以上信息解读不正确的是( )

A.

当时中国政府重视对欧洲宣扬中华文化

B.

孔子的思想在欧洲得到推崇

C.

该译本出现在“西学东渐”时期

D.

《论语》曾在欧洲以多种语言流传

17.孔子的思想核心是“仁”,但其对“仁”的内涵没有定义,论语中大约有60多处说到“仁”,意义各有不同。这说明孔子的“仁”( )

A.

思想引领很不到位

B.

理论体系并不完善

C.

是无指向的空洞理论

D.

是具体的行为规范

18.季氏大夫擅自用天子之礼,跳“八佾舞”,孔子愤慨地说:“是可忍孰不可忍”?材料反映了孔子的思想主张是( )

A.

仁者爱人

B.

忠恕之道

C.

克己复礼

D.

中庸之道

19.古人所谓“慎终追远,民德归厚矣”强调的是祭祀祖先、悼念死者的教化作用。这一主张属于( )

A.

儒家思想

B.

道家思想

C.

墨家思想

D.

法家思想

20.“世界的本原是什么?”这个难题困扰了古今中外许许多多的哲学家。下列柏拉图会同意的是( )

A.

道

B.

理

C.

理念

D.

物质

二、非选择题(共5小题)

21.阅读下列材料:

材料一 仲尼曰:“君子中庸,小人反中庸。君子之中庸也,君子而时中。小人之中庸也,小人而无忌惮也。

——中庸(第2章)

材料二 孔子的学生子贡曾经问孔子:“子张和子夏,哪一个贤一些?”孔子回答说:“子张过分;子夏不够。”子贡问:“那么是子张贤一些吗?”孔子说:“过犹不及。”

——《论语·先进》

请回答:

(1)材料一、二反映了孔子的什么思想?

(2)提炼孔子在为人处事方面的主要观点。

(3)孔子的中庸思想目前有无现实意义?结合事实说明。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一 孔子有言:“不患寡而患不均,不患贫而患不安”,其思想浸润中国历史2

000多年。

材料二 中国历史上曾有过孔子式的实践。在人民公社时期,在改革之前的国营企业里,我们不去着力研究如何把“蛋糕”做大,而是专心研究如何平分“蛋糕”,于是“大锅饭”就形成了。“大锅饭”越吃越稀,甚至逐渐变为“大锅粥”“大锅汤”了。

(1)据材料一,概括孔子的核心思想。据材料二,说明农夫为何不欢迎孔子式的实践。

(2)据材料二,指出材料一孔子观点的局限性。

23.阅读下列材料:

材料一

材料二 儒家学者之重视教育是有目共睹的,私塾、书院乃至老师弟子的直接传授形式,是儒者实行教育的主要手段。而儒家的创始人孔子本来就是一个大教育家,自孔子始教育就不再是少数贵族阶级的特权,而把受教育的对象扩展到社会的各个阶层。

请回答:

(1)根据图一,分析孔子周游列国对孔子及其弟子一行的作用。

(2)根据图二和材料二,分析孔子教育思想中值得我们继承的地方。

(3)根据上述两则材料并结合所学知识,分析孔子被称为“圣人”且受到后人敬仰的原因。

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 在柏拉图学园,亚里士多德博览群书,表现出惊人的求知欲,在各个学科,都显示出超凡的才华。柏拉图曾经说过,一般学生构成学园的躯体,而亚里士多德则代表学园的头脑。……当亚里士多德遭到同学的攻击时,柏拉图总是出面解围,说:“亚里士多德这头小驹,需要的是缰绳,而不是囚笼。”——《中外历史人物评说》

材料二 最好先讨论普遍的善,看看争论到底在哪里。尽管这种讨论有点使人为难,因为理念的学说是我们尊敬的人提出来的。不过作为一个哲学家,较好的选择应该是维护真理而牺牲个人的友情,二者都是我们所珍爱的,但人的责任却要我们更尊重真理。

——亚里士多德《尼各马科伦理学》

(1)材料一表明,柏拉图对亚里士多德的基本态度是什么?

(2)据材料二,概括亚里士多德对恩师的态度。你从中得到怎样的启示?

(3)和柏拉图一样,亚里士多德也很重视教育。他在教育方面有什么成就?

25.阅读下面材料:

材料 柏拉图指出,当我们说到“马”时,我们没有指任何一匹马,而是称任何一种马。而“马”的含义本身独立于各种马(“有形的”),它不存在于空间和时间中,因此是永恒的。但是某一匹特定的、有形的、存在于感官世界的马,却是“流动”的,会死亡,会腐烂。我们对那些变换的、流动的事物不可能有真正的认识,

我们对它们只有意见或看法,我们唯一能够真正了解的,只有那些我们能够运用我们的理智来了解的“形式”或者“理念”。

请回答:

(1)根据材料概括柏拉图的主要学说。

(2)柏拉图这一学说的本质是什么?

答案解析

1.【答案】B

【解析】 材料强调孝悌是仁的根本所在,实际上是强调宗法血缘的重要性,故选B项。

2.【答案】D

【解析】遵循以孝悌为核心的“内圣外王”的道德观念是孔子提出的人才标准,成为历代统治者接受的道德规范,D项含义与之最相近。

3.【答案】B

【解析】孔子的言语体现了“君君、臣臣、父父、子子”的等级制度,他想按照周礼要求恢复社会等级秩序,达到贵贱有序,反映了他思想中“礼”的有关内容。

4.【答案】A

【解析】根据题意和结合所学知识可知,柏拉图主张让国家政权掌握在少数明智、富有才干、具有道德的人手中;实际上是柏拉图对其所生活的雅典民主政治产生了其他的看法,故A项正确。

5.【答案】B

【解析】柏拉图的理想国家并非纯粹的空想,而是针对当时希腊各种政体的弊端提出的。在一些方面,以斯巴达的社会制度和生活方式作为原型,而斯巴达实行的就是贵族奴隶主专政。

6.【答案】B

【解析】柏拉图认为理念是世界的本质,现实世界只是理念世界的反映,因此应该属于唯心主义观点。

7.【答案】A

【解析】孔子是我国伟大的教育家,在孔子的教育思想中,反映其教育学生不分等级贵贱的是孔子的有教无类的思想,故选A。B项讲的是教育方法,C项讲的是对待“仁”的态度。D项说的是仁的思想的含义。

8.【答案】B

【解析】 孔子所说的“而立”之年指三十岁,而三十岁时孔子的主要活动是创办私学。学习“六艺”是少年时期,周游列国是五十多岁以后,删修《春秋》是在晚年时期,故选B。

9.【答案】A

【解析】“正名”就是要用周礼所规定的人的名分去规范人的行为,使人的言行与名分一致,使社会等级化、秩序化,故排除B、C、D,选A。

10.【答案】A

【解析】 “周监(鉴)于二代,郁郁乎文哉!”表明周朝借鉴了夏朝和商朝的礼仪制度,制定了自己华美繁盛的制度,所以导致孔子“从周”,故A正确。

11.【答案】C

【解析】孔子所创立的儒家思想在汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以后,成为封建社会的官方意识形态,康熙帝作为封建统治者如此尊崇孔子,就在于儒学能够发挥维护封建专制统治的作用。

12.【答案】B

【解析】孔子的“正名”思想是为维护周礼服务的,目的是建立“贵贱有序”的社会。这是其思想中的消极方面,排除④。

13.【答案】C

【解析】“吾爱吾师,吾尤爱真理”宣扬的是不要局限于老师的教诲,应敢于追求真理的理想。

14.【答案】B

【解析】作为孔子思想体系核心的“仁”,其主要主张是以爱人之心调解与和谐社会人际关系。这对抑制统治阶级的暴政是有一定作用的。

15.【答案】D

【解析】孔子认为“仁”“礼”和刑罚都是相辅相成、不可分割的,D项表述错误。

16.【答案】A

【解析】本题设置了特定的情景,通过情景暗示进行选择。1691年清政府实施闭关锁国政策,A项明显与情景设置相违背。

17.【答案】D

【解析】 孔子的“仁”在为人处世、道德修养和人际关系等方面具有规范引领作用,故A错误;孔子为儒家创始人,思想独成一家,不能说理论体系不完善,故B错误;60多处“仁”,意义不同,但每处都有具体的行为指向或思想引领,故C错误,D正确。

18.【答案】C

【解析】鲁国季氏用天子的乐舞违反了礼,而孔子主张“克己复礼”,匡正社会秩序。因此材料反映的孔子主张是克己复礼。

19.【答案】A

【解析】解题时注意题干中“德”和“教化”的信息,材料意思是指对丧祭之礼的重视及其对民风民德的影响。结合所学可知,孔子提倡以德治民,正身律己。

20.【答案】C

【解析】 柏拉图主张理念论,在他看来,理念先于物质存在,是世界的本原。

21.【答案】 (1)中庸思想和因材施教思想。

(2)孔子认为中庸就是处理任何事情都不偏不倚,能恰到好处。待人处世做到既温和又严厉,既威武又不猛烈。

(3)对我们提出建设和谐社会具有重要意义,孔子这种为人处世的态度仍有可借鉴之处。(回答只要合情合理即可)

【解析】

22.【答案】(1)平均、平等。孔子式的实践使农夫们的生活水平下降。

(2)孔子对公平的追求,只注重社会领域(伦理道德)中人的生存和发展,忽视了在经济领域中效率的提高,经济的增长。平均、平等演变为绝对的平均主义。

【解析】

23.【答案】(1)增加了阅历,增长了见识;传播了孔子的思想,为儒学的创立打下了基础。

(2)“有教无类”的办学思想;“实事求是”“学思结合”“反复温习”的学习思想;“因材施教”的教学思想。

(3)孔子的思想是中国传统文化的主流,其博大精深的文化品格,在世界文化史上具有重要影响。

【解析】

24.【答案】 (1)柏拉图看重亚里士多德,了解他的特点,给予保护和宽容,同时进行正确引导。

(2)态度:亚里士多德对恩师尊敬但不盲从,敢于追求真理(或我爱我师,我更爱真理)。启示:既要把老师当作良师益友,又要独立思考,善于创新。

(3)建立自己的讲坛,被称为“逍遥学派”。

【解析】 第(1)题要依据材料中“出面解围”“需要的是缰绳,而不是囚笼”等信息概括归纳。第(2)题要依据材料二中“较好的选择应该是维护真理而牺牲个人的友情”“但人的责任却要我们更尊重真理”等信息归纳概括第一问。结合个人体会回答第二问。第(3)题结合所学知识回答即可。

25.【答案】 (1)世界由感觉世界和理性世界构成,前者是“流动”的,后者是永恒的。

(2)柏拉图把感觉世界与理性世界相对立,是一种本末倒置的唯心论。

【解析】 第(1)问从柏拉图对“马”的两种解释可以看出材料反映了柏拉图的理念论;第(2)问要求学生能够认识柏拉图理念论的实质。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的政治家

- 一 千秋功过秦始皇

- 二 盛唐伟业的奠基人——唐太宗

- 三 “康乾盛世”的开创者——康熙

- 专题二 东西方的先哲

- 一 儒家学派的创始人——孔子

- 二 古希腊的先哲

- 专题三 欧美资产阶级革命时候的杰出人物

- 一 英国资产阶级革命与克伦威尔

- 二 美国首任总统乔治.华盛顿(一)

- 二 美国首任总统乔治.华盛顿(二)

- 四 “军事天才”拿破仑.波拿巴(一)

- 五 “军事天才”拿破仑.波拿巴(二)

- 专题四 “亚洲觉醒”的先驱

- 一 中国民族民主革命的先行者——孙中山(一)

- 二 中国民族民主革命的先行者——孙中山(二)

- 三 圣雄甘地

- 四 “土耳其之父”凯末尔

- 专题五 无产阶级革命家

- 一 科学社会主义的创始人——马克思与恩格斯(一)

- 二 科学社会主义的创始人——马克思与恩格斯(二)

- 三 俄国无产阶级革命的导师——列宁(一)

- 四 俄国无产阶级革命的导师——列宁(二)

- 五 新中国的缔造者——毛泽东(一)

- 六 新中国的缔造者——毛泽东(二)

- 七 中国改革开放的总设计师(一)

- 八 中国改革开放的总设计师——邓小平(二)

- 专题六 杰出的中外科学家

- 一 中国科技之光

- 二 影响世界发展进程的科学巨人