2021-2022学年鲁科版(2019)必修第三册 1.1静电的产生及其微观解释 课时练(word解析版)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年鲁科版(2019)必修第三册 1.1静电的产生及其微观解释 课时练(word解析版) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 739.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-09-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年鲁科版(2019)必修第三册

1.1静电的产生及其微观解释

课时练(解析版)

1.在科学发展过程中,许多科学家对物理学的发展作出了巨大贡献,下列表述正确的是(

)

A.开普勒在整理第谷的观测数据之上,总结得到行星运动规律

B.库仑提出了电荷周围存在电场的观点

C.元电荷e的数值最早是由物理学家法拉第测得的

D.伽利略发现万有引力定律并测得万有引力常量G值

2.在物理学的发展过程中,有一些科学家由于突出的贡献而被定义为物理量的单位以示纪念.下面对高中学习的物理单位及其相对应的科学家做出的贡献叙述正确的是( )

A.力的单位是牛顿,牛顿通过实验测定出万有引力常量

B.电量的单位是库伦,库伦通过实验测定出元电荷

C.磁感应强度的单位是特斯拉,特斯拉发现了电流的磁效应

D.电流强度的单位是安培,安培提出了分子电流假说

3.在用丝绸摩擦玻璃棒的过程中,下列表述正确的是( )

A.电子从丝绸转移到了玻璃棒上,玻璃棒带上了负电荷

B.玻璃棒上的电子转移到了丝绸上,玻璃棒带上了正电荷

C.正电荷从玻璃棒转移到了丝绸上,丝绸带上了正电

D.电荷量守恒,没有电荷的转移

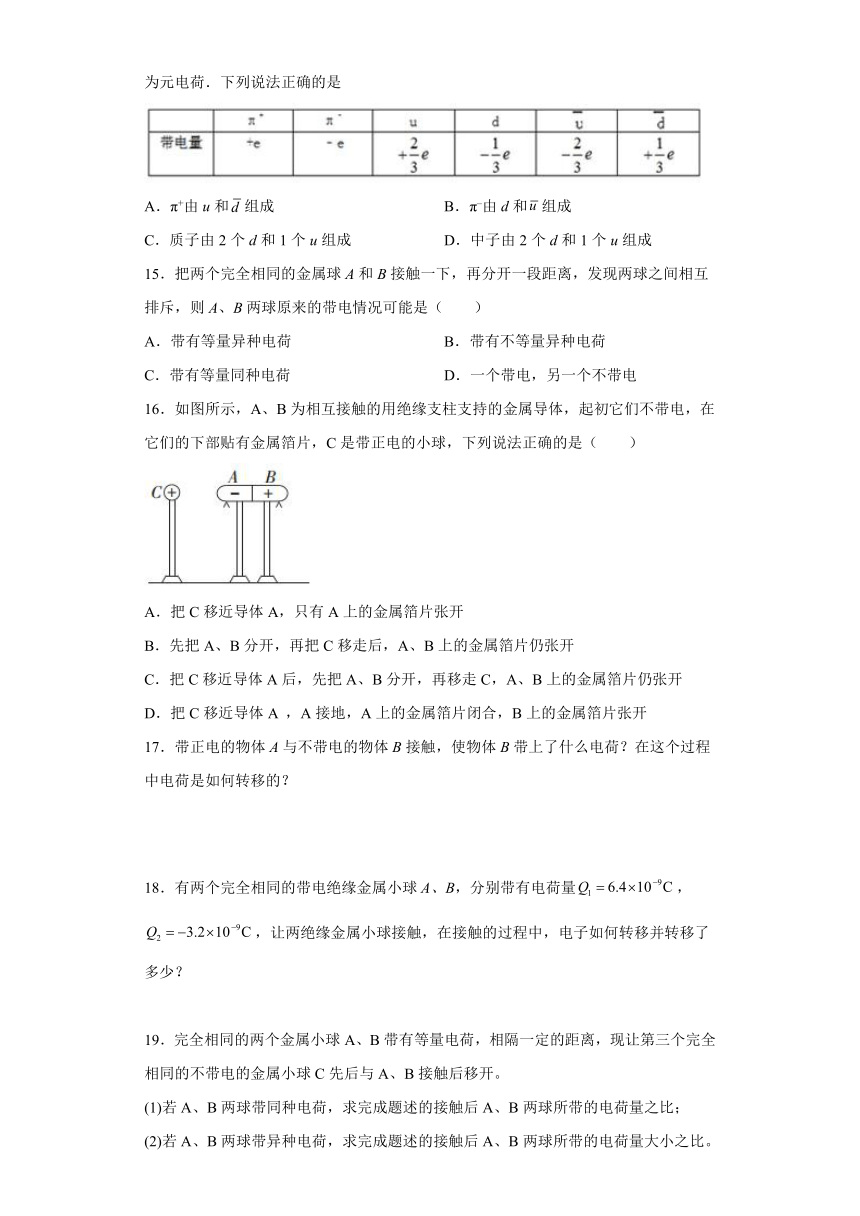

4.如图所示,A、B为相互接触的用绝缘支柱支持的金属导体,起初它们不带电,在它们的下部贴有金属箔片,C是带正电的小球。下列说法正确的是( )

A.把C移近导体A时,A上的金属箔片张开,B上的金属箔片不张开

B.把C移近导体A,先把A、B分开,然后移去C,A、B上的金属箔片仍张开

C.先把C移走,再把A、B分开,A、B上的金属箔片仍张开

D.先把A、B分开,再把C移走,然后重新让A、B接触,A上的金属箔片张开,而B上的金属箔片闭合

5.关于元电荷的解释,下列说法正确的是( )

A.元电荷就是电子或质子

B.元电荷就是可以忽略形状和大小的电荷

C.元电荷的值是1C

D.物体所带的电荷量只能是元电荷的整数倍

6.关于元电荷下列说法正确的是( )

A.所有带电体的电荷量大小可以不等于元电荷的整数倍

B.元电荷是点电荷

C.元电荷实际上是指电子和质子本身

D.电荷量e的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得的

7.下列有关起电的说法正确的是(

)

A.接触起电的本质是物体的电子发生了转移

B.摩擦起电说明电荷是可以创造的

C.感应起电的过程中电荷总量不守恒

D.等量的正、负电荷可以中和,说明电荷可以被消灭

8.关于电荷量,下列说法错误的是(

)

A.物体所带电荷可以是任意值

B.物体所带电荷量只能是某些值

C.物体所带电荷量的最小值为

D.一个物体带的正电荷,这是它失去了个电子的缘故

9.把一个带电棒移近一个带正电的验电器,金箔先闭合而后又张开,说明棒上带的是(

)

A.正电荷

B.负电荷

C.可以是正电荷,也可以是负电荷

D.带电棒上先带正电荷,后带负电荷

10.电荷是看不见的,但能被验电器检测出来是否存在,普通验电器顶部装有一个金属球,金属球与金属杆相连,在金属杆的底部是两片很薄的金属片,当验电器不带电荷时,金属片自然下垂,当一个带电体接触到金属球时,电荷能沿着金属棒传递,金属片就带有电荷,由于同时带有同一种电荷,两金属片相互排斥而张开,不管被检验的物体带负电还是正电,验电器的金属片都会张开,因此,这种验电器(

)

A.能用来直接判断电荷的正负

B.不能用来直接判断电荷的正负

C.不能用来间接判断电荷的正负

D.可以直接测量物体的带电量

11.关于摩擦起电现象,下列说法中正确的是( )

A.摩擦起电是用摩擦的方法将其他物质变成了电荷

B.摩擦起电是通过摩擦使一个物体中产生电荷

C.通过摩擦起电的两个原来不带电的物体,一定带有等量异种电荷

D.通过摩擦起电的两个原来不带电的物体,可能带有同种电荷

12.如图所示,用起电机使金属球A带上正电,靠近不带电的验电器B,则( )

A.验电器金属箔片张开,因为验电器金属箔片带上了正电

B.验电器金属箔片张开,因为整个验电器都带上了正电

C.验电器金属箔片张开,因为整个验电器都带上了负电

D.验电器金属箔片不张开,因为球A没有和B接触

13.如图所示,当人用手接触范德格拉夫起电机的金属球时会出现头发竖起来的现象,下面关于这个过程的描述正确的是( )

A.范德格拉夫起电机起电过程满足电荷守恒

B.出现头发竖起来的现象能够说明同种电荷相互排斥

C.若金属球带正电,手接触范德格拉夫起电机的金属球时,人头发带上负电荷

D.手接触范德格拉夫起电机的金属球时,要想出现头发竖起来的现象,人需要站在绝缘材料上

14.已知π+、π介子都是由一个夸克(夸克u或夸克d)和一个反夸克(反夸克或反夸克)组成的,质子、中子都是由三个夸克组成的,它们的带电量如下表所示,表中e为元电荷.下列说法正确的是

A.π+由u和组成

B.π–由d和组成

C.质子由2个d和1个u组成

D.中子由2个d和1个u组成

15.把两个完全相同的金属球A和B接触一下,再分开一段距离,发现两球之间相互排斥,则A、B两球原来的带电情况可能是( )

A.带有等量异种电荷

B.带有不等量异种电荷

C.带有等量同种电荷

D.一个带电,另一个不带电

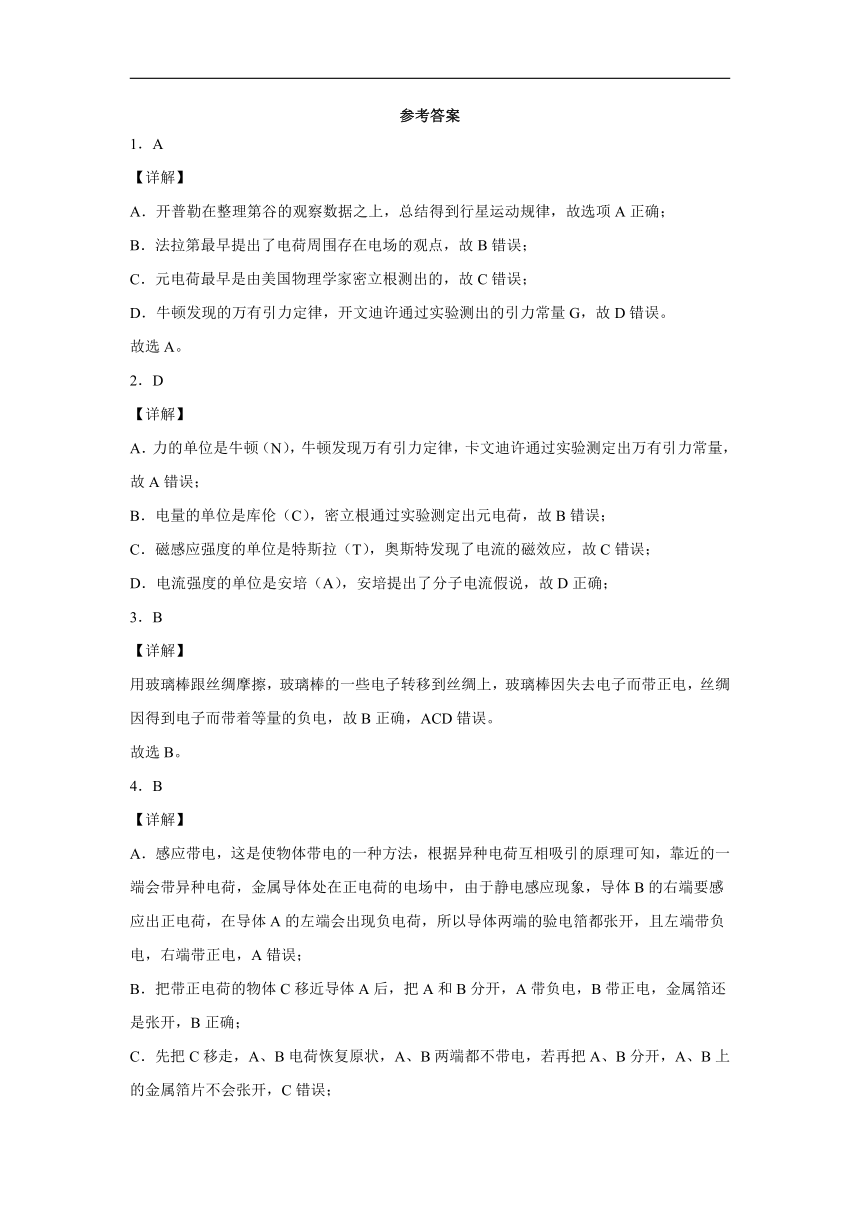

16.如图所示,A、B为相互接触的用绝缘支柱支持的金属导体,起初它们不带电,在它们的下部贴有金属箔片,C是带正电的小球,下列说法正确的是( )

A.把C移近导体A,只有A上的金属箔片张开

B.先把A、B分开,再把C移走后,A、B上的金属箔片仍张开

C.把C移近导体A后,先把A、B分开,再移走C,A、B上的金属箔片仍张开

D.把C移近导体A

,A接地,A上的金属箔片闭合,B上的金属箔片张开

17.带正电的物体A与不带电的物体B接触,使物体B带上了什么电荷?在这个过程中电荷是如何转移的?

18.有两个完全相同的带电绝缘金属小球A、B,分别带有电荷量,,让两绝缘金属小球接触,在接触的过程中,电子如何转移并转移了多少?

19.完全相同的两个金属小球A、B带有等量电荷,相隔一定的距离,现让第三个完全相同的不带电的金属小球C先后与A、B接触后移开。

(1)若A、B两球带同种电荷,求完成题述的接触后A、B两球所带的电荷量之比;

(2)若A、B两球带异种电荷,求完成题述的接触后A、B两球所带的电荷量大小之比。

参考答案

1.A

【详解】

A.开普勒在整理第谷的观察数据之上,总结得到行星运动规律,故选项A正确;

B.法拉第最早提出了电荷周围存在电场的观点,故B错误;

C.元电荷最早是由美国物理学家密立根测出的,故C错误;

D.牛顿发现的万有引力定律,开文迪许通过实验测出的引力常量G,故D错误。

故选A。

2.D

【详解】

A.力的单位是牛顿(N),牛顿发现万有引力定律,卡文迪许通过实验测定出万有引力常量,故A错误;

B.电量的单位是库伦(C),密立根通过实验测定出元电荷,故B错误;

C.磁感应强度的单位是特斯拉(T),奥斯特发现了电流的磁效应,故C错误;

D.电流强度的单位是安培(A),安培提出了分子电流假说,故D正确;

3.B

【详解】

用玻璃棒跟丝绸摩擦,玻璃棒的一些电子转移到丝绸上,玻璃棒因失去电子而带正电,丝绸因得到电子而带着等量的负电,故B正确,ACD错误。

故选B。

4.B

【详解】

A.感应带电,这是使物体带电的一种方法,根据异种电荷互相吸引的原理可知,靠近的一端会带异种电荷,金属导体处在正电荷的电场中,由于静电感应现象,导体B的右端要感应出正电荷,在导体A的左端会出现负电荷,所以导体两端的验电箔都张开,且左端带负电,右端带正电,A错误;

B.把带正电荷的物体C移近导体A后,把A和B分开,A带负电,B带正电,金属箔还是张开,B正确;

C.先把C移走,A、B电荷恢复原状,A、B两端都不带电,若再把A、B分开,A、B上的金属箔片不会张开,C错误;

D.先把A、B分开,再把C移走,然后重新让A、B接触,A与B上的电荷重新中和,A上的金属箔片闭合,B上的金属箔片也闭合,D错误;

故选B。

5.D

【详解】

AB.元电荷是最小电荷量,等于质子或者电子所带电荷量,不是带电微粒,因此AB错误;

C.元电荷的电荷量是,C错误;

D.物体所带的电荷量只能是元电荷的整数倍,D正确;

故选D。

6.D

【详解】

元电荷是质子、电子所带的电荷量,而不是点电荷,也不是电子和质子本身;所有带电体的电荷量都是元电荷的整数倍;元电荷e的数值,最早是由美国科学家密立根用实验测得的,故D正确,ABC错误。

故选D。

7.A

【解析】A、接触起电的本质都不是创造电荷,是电荷从一个物体向另一个物体的转移,故A正确;

B、摩擦起电的本质都不是创造电荷,是电荷从一个物体向另一个物体的转移,并没有创造电荷,故B错误;

C、感应起电过程电荷在电场力作用下,电荷从物体的一部分转移到另一个部分,总的电荷量并没有改变,故C错误;

D、等量的正、负电荷可以中和,但电荷并没有被消灭,只是整体不显示电性而已,故D错误;

故选A。

【点睛】摩擦起电和感应起电的实质都电子发生了转移,只是感应起电是电子从物体的一部分转移到另一个部分.摩擦起电是电子从一个物体转移到另一个物体。

8.A

【详解】

A.物体的带电荷量不是任意值,只能是元电荷的整数倍,故A符合题意;

B.根据密立根等科学家研究结果可知,物体的带电荷量只能不连续的某些值.故B不符合题意;

C.自然界最小的电荷量是,故C不符合题意;

D.物体原来中性,失去电子后带正电.物体带的正电荷,说明失去了的电子,电子的数目为

个

即失去了个电子,故D不符合题意.

故选A。

9.B

【详解】

因验电器的金属球带正电,验电器的金属箔先闭合,说明了金箔得到电子,将正电荷中和;而验电器的小球一端失去电子,带的正电荷的电量增加,说明物体带的是负电;验电器的金箔后又张开是因为验电器小球的一端将更多的负电荷的传导给了金箔一端,验电器的金属箔因带同种电荷而张开;ACD错误,

B正确。

故选B

10.B

【详解】

验电器是利用同种电荷相互排斥的原理制成的,故验电器张开的角度越大,说明带电体所带的电荷越多,不能直接判断电荷的正负,只可以定性表物体带电量的多少.故B正确、ACD错误。

故选B。

11.C

【详解】

AB.电荷既不能创生,也不能消灭,只能从物体的一部分转移到另一部分,或者从一个物体转移到另一个物体,在任何转移的过程中,电荷的总量保持不变,选项AB错误;

CD.摩擦起电是通过摩擦将一个物体中的电子转移到另一个物体上,且通过摩擦起电的两个原来不带电的物体,一定带有等量异种电荷,选项C正确,D错误。

故选C。

12.A

【详解】

把一个带正电的物体A,靠近一个原来不带电的验电器的金属小球,验电器的金属小球由于静电感应,会带上负电荷,金属箔片会带上等量正电荷,所以验电器的金箔片由于静电斥力会张开,而整个验电器不带电,故A正确,BCD错误。

故选A。

13.ABD

【详解】

A.带电过程是电子转移的过程,只不过是电子从一个物体转移到另一个物体,或使电子从物体的一部分转移到另一部分,该过程中电荷的总量不变,A正确;

BD.当人在触摸静电球时,人站在绝缘材料上,人身体就会带上电荷,即人的头发上会带上同种电荷,由于同种电荷相互排斥,故此时人的头发会竖起来,BD正确;

C.若金属球带正电,手接触范德格拉夫起电机的金属球时,人头发带上正电荷,C错误。

故选ABD。

14.ABD

【解析】

由题意可知,π+带电量为+e,故由u和组成,故A正确;π﹣由d和组成,B正确;中子由2个d和1个u组成,选项D正确,C错误;故选ABD.

15.BCD

【详解】

A.

两个小球原来分别带等量异种电荷,接触后电荷完全中和,两球不存在排斥力,故A不可能;

B.

两个小球原来分别带不等量异种电荷,小球接触后电荷先中和再平分,带上等量同种电荷,存在排斥力,故B可能;

C.

两个小球原来分别带等量同种电荷,把两个完全相同的小球接触后带等量同种电荷,存在排斥力,故C可能;

D.

原来的其中一个带电,把两个完全相同的小球接触后电荷平分,带上等量同种电荷,存在排斥力,故D可能;

故选BCD.

点睛:两个小球接触后再分开,两球相互排斥,说明两球带同种电荷,将选项逐一代入,选出符合题意的选项.

16.BC

【详解】

A.感应带电,这是使物体带电的一种方法,根据异种电荷互相吸引的原理可知,靠近的一端会带异种电荷,金属导体处在正电荷的电场中,由于静电感应现象,导体B的右端要感应出正电荷,在导体A的左端会出现负电荷,所以导体两端的验电箔都张开,且左端带负电,右端带正电,A错误;

BC.由于静电感应现象,导体B的右端要感应出正电荷,在导体A的左端会出现负电荷,把A、B分开,再移走C,A、B带的感应电荷不变,A、B上的金属箔片仍张开,BC正确;

D.C移近导体A后,A接地,大地中的负电荷将被吸引移向导体,导体中的正电荷将被排斥流向大地,使得A左端带负电,B的右端不带电,即B上金属箔片闭合,A上金属箔片张开,

D错误。

故选BC。

17.正电荷,在这个过程中,有电子从物体B转移到物体A

【详解】

略

18.电子由B球转移到A球,转移了3×1010个电子

【详解】

两球接触后所带电荷量相等且为

Q′A=Q′B=C=1.6×10-9C

在接触过程中,电子由B球转移到A球,不仅将自身的负电荷全部中和,且电子继续转移,使B球带Q′B的正电,因此共转移电子的电荷量为

△Q=3.2×10-9C+1.6×10-9C=4.8×10-9C

转移的电子数为

n==3.0×1010(个)

即电子由B向A转移,共转移了3.0×1010个。

19.(1);(2)2:1。

【详解】

(1)若A、B两球带同种电荷,设电荷量均为Q;

;

(2)若A、B两球带异种电荷,设电荷量分别为Q、-Q;

。

1.1静电的产生及其微观解释

课时练(解析版)

1.在科学发展过程中,许多科学家对物理学的发展作出了巨大贡献,下列表述正确的是(

)

A.开普勒在整理第谷的观测数据之上,总结得到行星运动规律

B.库仑提出了电荷周围存在电场的观点

C.元电荷e的数值最早是由物理学家法拉第测得的

D.伽利略发现万有引力定律并测得万有引力常量G值

2.在物理学的发展过程中,有一些科学家由于突出的贡献而被定义为物理量的单位以示纪念.下面对高中学习的物理单位及其相对应的科学家做出的贡献叙述正确的是( )

A.力的单位是牛顿,牛顿通过实验测定出万有引力常量

B.电量的单位是库伦,库伦通过实验测定出元电荷

C.磁感应强度的单位是特斯拉,特斯拉发现了电流的磁效应

D.电流强度的单位是安培,安培提出了分子电流假说

3.在用丝绸摩擦玻璃棒的过程中,下列表述正确的是( )

A.电子从丝绸转移到了玻璃棒上,玻璃棒带上了负电荷

B.玻璃棒上的电子转移到了丝绸上,玻璃棒带上了正电荷

C.正电荷从玻璃棒转移到了丝绸上,丝绸带上了正电

D.电荷量守恒,没有电荷的转移

4.如图所示,A、B为相互接触的用绝缘支柱支持的金属导体,起初它们不带电,在它们的下部贴有金属箔片,C是带正电的小球。下列说法正确的是( )

A.把C移近导体A时,A上的金属箔片张开,B上的金属箔片不张开

B.把C移近导体A,先把A、B分开,然后移去C,A、B上的金属箔片仍张开

C.先把C移走,再把A、B分开,A、B上的金属箔片仍张开

D.先把A、B分开,再把C移走,然后重新让A、B接触,A上的金属箔片张开,而B上的金属箔片闭合

5.关于元电荷的解释,下列说法正确的是( )

A.元电荷就是电子或质子

B.元电荷就是可以忽略形状和大小的电荷

C.元电荷的值是1C

D.物体所带的电荷量只能是元电荷的整数倍

6.关于元电荷下列说法正确的是( )

A.所有带电体的电荷量大小可以不等于元电荷的整数倍

B.元电荷是点电荷

C.元电荷实际上是指电子和质子本身

D.电荷量e的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得的

7.下列有关起电的说法正确的是(

)

A.接触起电的本质是物体的电子发生了转移

B.摩擦起电说明电荷是可以创造的

C.感应起电的过程中电荷总量不守恒

D.等量的正、负电荷可以中和,说明电荷可以被消灭

8.关于电荷量,下列说法错误的是(

)

A.物体所带电荷可以是任意值

B.物体所带电荷量只能是某些值

C.物体所带电荷量的最小值为

D.一个物体带的正电荷,这是它失去了个电子的缘故

9.把一个带电棒移近一个带正电的验电器,金箔先闭合而后又张开,说明棒上带的是(

)

A.正电荷

B.负电荷

C.可以是正电荷,也可以是负电荷

D.带电棒上先带正电荷,后带负电荷

10.电荷是看不见的,但能被验电器检测出来是否存在,普通验电器顶部装有一个金属球,金属球与金属杆相连,在金属杆的底部是两片很薄的金属片,当验电器不带电荷时,金属片自然下垂,当一个带电体接触到金属球时,电荷能沿着金属棒传递,金属片就带有电荷,由于同时带有同一种电荷,两金属片相互排斥而张开,不管被检验的物体带负电还是正电,验电器的金属片都会张开,因此,这种验电器(

)

A.能用来直接判断电荷的正负

B.不能用来直接判断电荷的正负

C.不能用来间接判断电荷的正负

D.可以直接测量物体的带电量

11.关于摩擦起电现象,下列说法中正确的是( )

A.摩擦起电是用摩擦的方法将其他物质变成了电荷

B.摩擦起电是通过摩擦使一个物体中产生电荷

C.通过摩擦起电的两个原来不带电的物体,一定带有等量异种电荷

D.通过摩擦起电的两个原来不带电的物体,可能带有同种电荷

12.如图所示,用起电机使金属球A带上正电,靠近不带电的验电器B,则( )

A.验电器金属箔片张开,因为验电器金属箔片带上了正电

B.验电器金属箔片张开,因为整个验电器都带上了正电

C.验电器金属箔片张开,因为整个验电器都带上了负电

D.验电器金属箔片不张开,因为球A没有和B接触

13.如图所示,当人用手接触范德格拉夫起电机的金属球时会出现头发竖起来的现象,下面关于这个过程的描述正确的是( )

A.范德格拉夫起电机起电过程满足电荷守恒

B.出现头发竖起来的现象能够说明同种电荷相互排斥

C.若金属球带正电,手接触范德格拉夫起电机的金属球时,人头发带上负电荷

D.手接触范德格拉夫起电机的金属球时,要想出现头发竖起来的现象,人需要站在绝缘材料上

14.已知π+、π介子都是由一个夸克(夸克u或夸克d)和一个反夸克(反夸克或反夸克)组成的,质子、中子都是由三个夸克组成的,它们的带电量如下表所示,表中e为元电荷.下列说法正确的是

A.π+由u和组成

B.π–由d和组成

C.质子由2个d和1个u组成

D.中子由2个d和1个u组成

15.把两个完全相同的金属球A和B接触一下,再分开一段距离,发现两球之间相互排斥,则A、B两球原来的带电情况可能是( )

A.带有等量异种电荷

B.带有不等量异种电荷

C.带有等量同种电荷

D.一个带电,另一个不带电

16.如图所示,A、B为相互接触的用绝缘支柱支持的金属导体,起初它们不带电,在它们的下部贴有金属箔片,C是带正电的小球,下列说法正确的是( )

A.把C移近导体A,只有A上的金属箔片张开

B.先把A、B分开,再把C移走后,A、B上的金属箔片仍张开

C.把C移近导体A后,先把A、B分开,再移走C,A、B上的金属箔片仍张开

D.把C移近导体A

,A接地,A上的金属箔片闭合,B上的金属箔片张开

17.带正电的物体A与不带电的物体B接触,使物体B带上了什么电荷?在这个过程中电荷是如何转移的?

18.有两个完全相同的带电绝缘金属小球A、B,分别带有电荷量,,让两绝缘金属小球接触,在接触的过程中,电子如何转移并转移了多少?

19.完全相同的两个金属小球A、B带有等量电荷,相隔一定的距离,现让第三个完全相同的不带电的金属小球C先后与A、B接触后移开。

(1)若A、B两球带同种电荷,求完成题述的接触后A、B两球所带的电荷量之比;

(2)若A、B两球带异种电荷,求完成题述的接触后A、B两球所带的电荷量大小之比。

参考答案

1.A

【详解】

A.开普勒在整理第谷的观察数据之上,总结得到行星运动规律,故选项A正确;

B.法拉第最早提出了电荷周围存在电场的观点,故B错误;

C.元电荷最早是由美国物理学家密立根测出的,故C错误;

D.牛顿发现的万有引力定律,开文迪许通过实验测出的引力常量G,故D错误。

故选A。

2.D

【详解】

A.力的单位是牛顿(N),牛顿发现万有引力定律,卡文迪许通过实验测定出万有引力常量,故A错误;

B.电量的单位是库伦(C),密立根通过实验测定出元电荷,故B错误;

C.磁感应强度的单位是特斯拉(T),奥斯特发现了电流的磁效应,故C错误;

D.电流强度的单位是安培(A),安培提出了分子电流假说,故D正确;

3.B

【详解】

用玻璃棒跟丝绸摩擦,玻璃棒的一些电子转移到丝绸上,玻璃棒因失去电子而带正电,丝绸因得到电子而带着等量的负电,故B正确,ACD错误。

故选B。

4.B

【详解】

A.感应带电,这是使物体带电的一种方法,根据异种电荷互相吸引的原理可知,靠近的一端会带异种电荷,金属导体处在正电荷的电场中,由于静电感应现象,导体B的右端要感应出正电荷,在导体A的左端会出现负电荷,所以导体两端的验电箔都张开,且左端带负电,右端带正电,A错误;

B.把带正电荷的物体C移近导体A后,把A和B分开,A带负电,B带正电,金属箔还是张开,B正确;

C.先把C移走,A、B电荷恢复原状,A、B两端都不带电,若再把A、B分开,A、B上的金属箔片不会张开,C错误;

D.先把A、B分开,再把C移走,然后重新让A、B接触,A与B上的电荷重新中和,A上的金属箔片闭合,B上的金属箔片也闭合,D错误;

故选B。

5.D

【详解】

AB.元电荷是最小电荷量,等于质子或者电子所带电荷量,不是带电微粒,因此AB错误;

C.元电荷的电荷量是,C错误;

D.物体所带的电荷量只能是元电荷的整数倍,D正确;

故选D。

6.D

【详解】

元电荷是质子、电子所带的电荷量,而不是点电荷,也不是电子和质子本身;所有带电体的电荷量都是元电荷的整数倍;元电荷e的数值,最早是由美国科学家密立根用实验测得的,故D正确,ABC错误。

故选D。

7.A

【解析】A、接触起电的本质都不是创造电荷,是电荷从一个物体向另一个物体的转移,故A正确;

B、摩擦起电的本质都不是创造电荷,是电荷从一个物体向另一个物体的转移,并没有创造电荷,故B错误;

C、感应起电过程电荷在电场力作用下,电荷从物体的一部分转移到另一个部分,总的电荷量并没有改变,故C错误;

D、等量的正、负电荷可以中和,但电荷并没有被消灭,只是整体不显示电性而已,故D错误;

故选A。

【点睛】摩擦起电和感应起电的实质都电子发生了转移,只是感应起电是电子从物体的一部分转移到另一个部分.摩擦起电是电子从一个物体转移到另一个物体。

8.A

【详解】

A.物体的带电荷量不是任意值,只能是元电荷的整数倍,故A符合题意;

B.根据密立根等科学家研究结果可知,物体的带电荷量只能不连续的某些值.故B不符合题意;

C.自然界最小的电荷量是,故C不符合题意;

D.物体原来中性,失去电子后带正电.物体带的正电荷,说明失去了的电子,电子的数目为

个

即失去了个电子,故D不符合题意.

故选A。

9.B

【详解】

因验电器的金属球带正电,验电器的金属箔先闭合,说明了金箔得到电子,将正电荷中和;而验电器的小球一端失去电子,带的正电荷的电量增加,说明物体带的是负电;验电器的金箔后又张开是因为验电器小球的一端将更多的负电荷的传导给了金箔一端,验电器的金属箔因带同种电荷而张开;ACD错误,

B正确。

故选B

10.B

【详解】

验电器是利用同种电荷相互排斥的原理制成的,故验电器张开的角度越大,说明带电体所带的电荷越多,不能直接判断电荷的正负,只可以定性表物体带电量的多少.故B正确、ACD错误。

故选B。

11.C

【详解】

AB.电荷既不能创生,也不能消灭,只能从物体的一部分转移到另一部分,或者从一个物体转移到另一个物体,在任何转移的过程中,电荷的总量保持不变,选项AB错误;

CD.摩擦起电是通过摩擦将一个物体中的电子转移到另一个物体上,且通过摩擦起电的两个原来不带电的物体,一定带有等量异种电荷,选项C正确,D错误。

故选C。

12.A

【详解】

把一个带正电的物体A,靠近一个原来不带电的验电器的金属小球,验电器的金属小球由于静电感应,会带上负电荷,金属箔片会带上等量正电荷,所以验电器的金箔片由于静电斥力会张开,而整个验电器不带电,故A正确,BCD错误。

故选A。

13.ABD

【详解】

A.带电过程是电子转移的过程,只不过是电子从一个物体转移到另一个物体,或使电子从物体的一部分转移到另一部分,该过程中电荷的总量不变,A正确;

BD.当人在触摸静电球时,人站在绝缘材料上,人身体就会带上电荷,即人的头发上会带上同种电荷,由于同种电荷相互排斥,故此时人的头发会竖起来,BD正确;

C.若金属球带正电,手接触范德格拉夫起电机的金属球时,人头发带上正电荷,C错误。

故选ABD。

14.ABD

【解析】

由题意可知,π+带电量为+e,故由u和组成,故A正确;π﹣由d和组成,B正确;中子由2个d和1个u组成,选项D正确,C错误;故选ABD.

15.BCD

【详解】

A.

两个小球原来分别带等量异种电荷,接触后电荷完全中和,两球不存在排斥力,故A不可能;

B.

两个小球原来分别带不等量异种电荷,小球接触后电荷先中和再平分,带上等量同种电荷,存在排斥力,故B可能;

C.

两个小球原来分别带等量同种电荷,把两个完全相同的小球接触后带等量同种电荷,存在排斥力,故C可能;

D.

原来的其中一个带电,把两个完全相同的小球接触后电荷平分,带上等量同种电荷,存在排斥力,故D可能;

故选BCD.

点睛:两个小球接触后再分开,两球相互排斥,说明两球带同种电荷,将选项逐一代入,选出符合题意的选项.

16.BC

【详解】

A.感应带电,这是使物体带电的一种方法,根据异种电荷互相吸引的原理可知,靠近的一端会带异种电荷,金属导体处在正电荷的电场中,由于静电感应现象,导体B的右端要感应出正电荷,在导体A的左端会出现负电荷,所以导体两端的验电箔都张开,且左端带负电,右端带正电,A错误;

BC.由于静电感应现象,导体B的右端要感应出正电荷,在导体A的左端会出现负电荷,把A、B分开,再移走C,A、B带的感应电荷不变,A、B上的金属箔片仍张开,BC正确;

D.C移近导体A后,A接地,大地中的负电荷将被吸引移向导体,导体中的正电荷将被排斥流向大地,使得A左端带负电,B的右端不带电,即B上金属箔片闭合,A上金属箔片张开,

D错误。

故选BC。

17.正电荷,在这个过程中,有电子从物体B转移到物体A

【详解】

略

18.电子由B球转移到A球,转移了3×1010个电子

【详解】

两球接触后所带电荷量相等且为

Q′A=Q′B=C=1.6×10-9C

在接触过程中,电子由B球转移到A球,不仅将自身的负电荷全部中和,且电子继续转移,使B球带Q′B的正电,因此共转移电子的电荷量为

△Q=3.2×10-9C+1.6×10-9C=4.8×10-9C

转移的电子数为

n==3.0×1010(个)

即电子由B向A转移,共转移了3.0×1010个。

19.(1);(2)2:1。

【详解】

(1)若A、B两球带同种电荷,设电荷量均为Q;

;

(2)若A、B两球带异种电荷,设电荷量分别为Q、-Q;

。

同课章节目录

- 第1章 静电力与电场强度

- 第1节 静电的产生及其微观解释

- 第2节 库仑定律

- 第3节 电场与电场强度

- 第4节 点电荷的电场 匀强电场

- 第5节 静电的利用与防护

- 第2章 电势能与电势差

- 第1节 静电力做功与电势能

- 第2节 电势与等势面

- 第3节 电势差与电场强度的关系

- 第4节 带电粒子在电场中的运动

- 第5节 科学探究:电容器

- 第3章 恒定电流

- 第1节 电流

- 第2节 电阻

- 第3节 电功与电热

- 第4节 串联电路和并联电路

- 第5节 科学测量:长度的测量及测量工具的选用

- 第6节 科学测量:金属丝的电阻率

- 第4章 闭合电路欧姆定律与科学用电

- 第1节 闭合电路欧姆定律

- 第2节 科学测量:电源的电动势和内阻

- 第3节 科学测量:用多用电表测量电学量

- 第4节 科学用电

- 第5章 初识电磁场与电磁波

- 第1节 磁场及其描述

- 第2节 电磁感应现象及其应用

- 第3节 初识电磁波及其应用

- 第4节 初识光量子与量子世界

- 第6章 能源与可持续发展

- 第1节 能量的多种形式

- 第2节 能量的转化与守恒

- 第3节 珍惜大自然