《失街亭》(高二教学课件)

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

罗贯中

名本,字贯中,号湖海散人,山西太原人。他出生于元代,死于明初,他生平不见史传,据一些片断材料说,他性格孤僻,“与人寡合”,因“遭时多故”,东奔西走,“不知其终”。他在文学上的成就是多方面的,据说小说创作有数十种,曾写过十七史演义,除《三国演义》外,还有《隋唐志传》《残唐五代史演义》《三逐平妖传》等。他写过杂剧,有《赵太祖龙虎风云会》。

《三国演义》是中国古代长篇章回小说的开山之作。

三国故事在我国古代民间颇为流行。宋元时代即被搬上舞台,金、元演出的三国剧目达30多种。元代至治年间出现了新安虞氏所刊的《全相三国志平话》。元末明初罗贯中综合民间传说和戏曲、话本,结合陈寿《三国志》和裴松之注的史料,根据他个人对社会人生的体悟,创作了《三国志通俗演义》,现存最早刊本是明嘉靖年所刊刻的,俗称“嘉靖本”,本书24卷。清康熙年间,毛纶毛宗岗父子辨正史事、增删文字,修改成今日通行的120回本《三国演义》。

《三国演义》描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云。全书反映了三国时代的政治军事斗争,反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化,概括了这一时代的历史巨变,塑造了一批咤叱风云的英雄人物。在对三国历史的把握上,作者表现出明显的拥刘反曹倾向,以刘备集团作为描写的中心,对刘备集团的主要人物加以歌颂,对曹操则极力揭露鞭挞。今天我们对于作者的这种拥刘反曹的倾向应有辩证的认识。尊刘反曹是民间传说的主要倾向,在罗贯中时代隐含着人民对汉族复兴的希望。

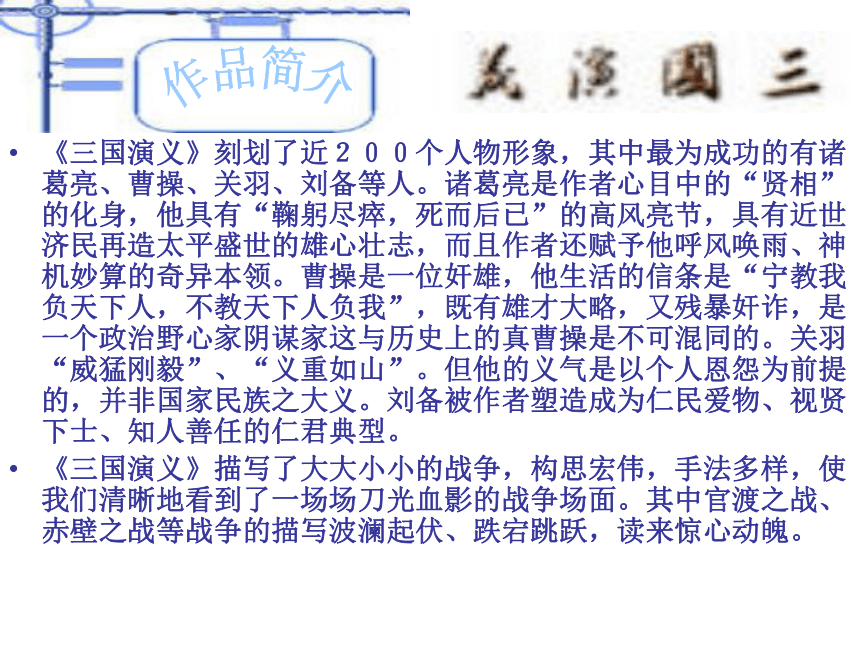

《三国演义》刻划了近200个人物形象,其中最为成功的有诸葛亮、曹操、关羽、刘备等人。诸葛亮是作者心目中的“贤相”的化身,他具有“鞠躬尽瘁,死而后已”的高风亮节,具有近世济民再造太平盛世的雄心壮志,而且作者还赋予他呼风唤雨、神机妙算的奇异本领。曹操是一位奸雄,他生活的信条是“宁教我负天下人,不教天下人负我”,既有雄才大略,又残暴奸诈,是一个政治野心家阴谋家这与历史上的真曹操是不可混同的。关羽“威猛刚毅”、“义重如山”。但他的义气是以个人恩怨为前提的,并非国家民族之大义。刘备被作者塑造成为仁民爱物、视贤下士、知人善任的仁君典型。

《三国演义》描写了大大小小的战争,构思宏伟,手法多样,使我们清晰地看到了一场场刀光血影的战争场面。其中官渡之战、赤壁之战等战争的描写波澜起伏、跌宕跳跃,读来惊心动魄。

罗贯中

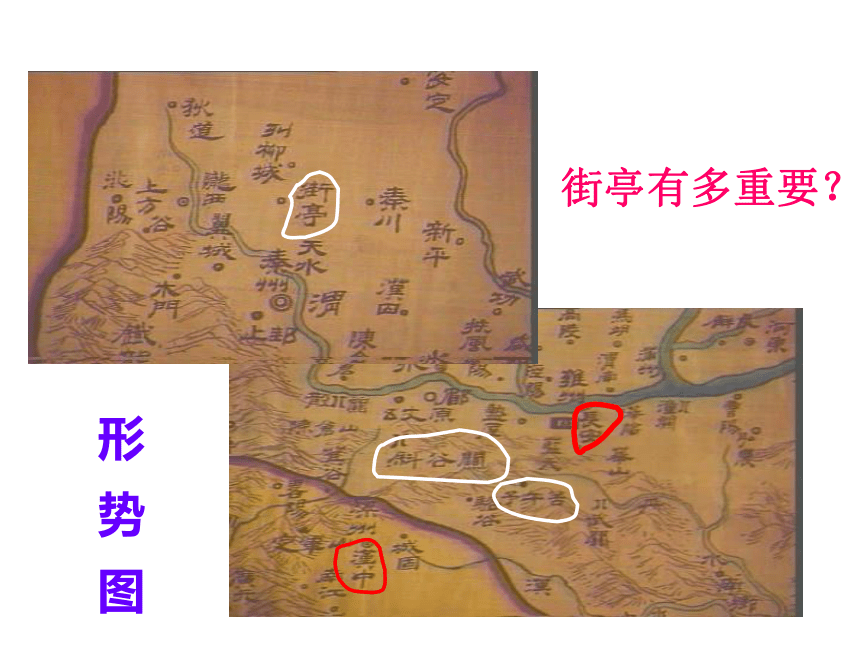

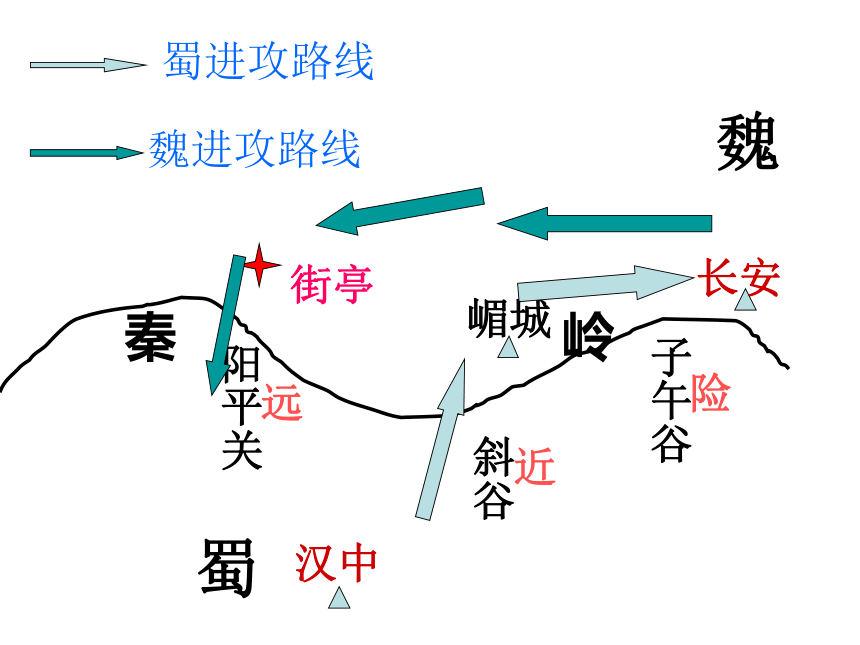

街亭有多重要?

形 势 图

蜀

魏

秦

岭

子午谷

斜谷

阳平关

险

近

远

嵋城

长安

汉中

街亭

蜀进攻路线

魏进攻路线

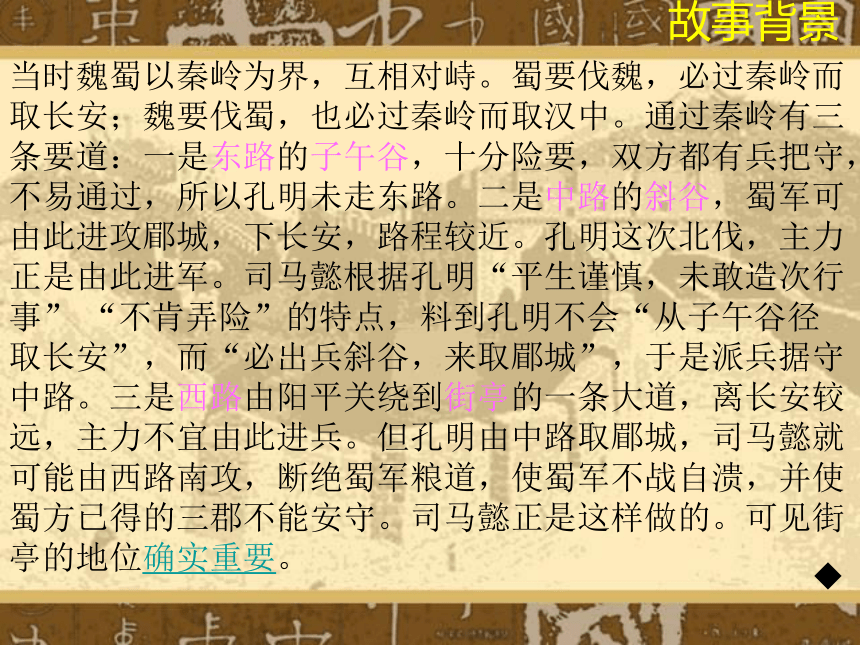

故事背景

当时魏蜀以秦岭为界,互相对峙。蜀要伐魏,必过秦岭而取长安;魏要伐蜀,也必过秦岭而取汉中。通过秦岭有三条要道:一是东路的子午谷,十分险要,双方都有兵把守,不易通过,所以孔明未走东路。二是中路的斜谷,蜀军可由此进攻郿城,下长安,路程较近。孔明这次北伐,主力正是由此进军。司马懿根据孔明“平生谨慎,未敢造次行事” “不肯弄险”的特点,料到孔明不会“从子午谷径取长安”,而“必出兵斜谷,来取郿城”,于是派兵据守中路。三是西路由阳平关绕到街亭的一条大道,离长安较远,主力不宜由此进兵。但孔明由中路取郿城,司马懿就可能由西路南攻,断绝蜀军粮道,使蜀军不战自溃,并使蜀方已得的三郡不能安守。司马懿正是这样做的。可见街亭的地位确实重要。

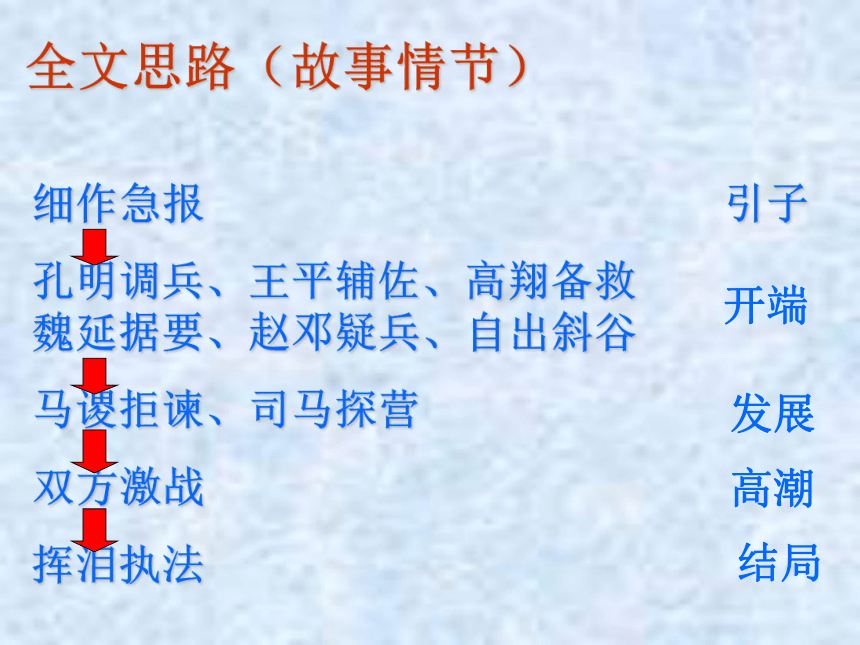

细作急报

孔明调兵、王平辅佐、高翔备救魏延据要、赵邓疑兵、自出斜谷

马谡拒谏、司马探营

双方激战

挥泪执法

全文思路(故事情节)

引子

开端

发展

高潮

结局

概括情节结构

1、马谡自告奋勇,把守街亭

2、司马懿围攻,街亭失守

3、诸葛亮正法,挥泪斩马谡

一笑

“某自幼熟读兵书,颇知兵法。岂一街亭不能守耶?”

“丞相何故多心也?量此山僻之处,魏兵如何敢来!”

二笑

若魏兵到来,吾教他片甲不回!”

三笑

“汝莫乱道!……吾素读兵书,丞相诸事尚问于我,汝奈何相阻耶?”

“彼若有命,不来围山!”

作者写马谡主要采用了那些手法?

直接描写

课文中三次写到马谡的笑,每次笑的对象、原因、含义不同,请按要求回答问题

(1)第一次笑的对象是谁?笑的原因是什么?笑的含义是什么?

诸葛亮 笑他周密部署,分派重兵把守。

笑他部署不当,过于小心,不如自己准确得当。

(2)第二次笑的对象是谁 笑的原因是什么 笑的含义是什么

王平 王平劝阻他在山上屯兵

觉得王平见识短浅,不如自己熟读兵书,部署得当。

(3)第三次笑的对象是谁 笑的原因是什么 笑的含义是什么

司马懿 笑他亲自察看自己的部署,准备攻打

认为自己部署得当,司马懿来攻打完全是白白送死。

间接描写

1. 通过写王平的谨慎谦恭

2. 通过写诸葛亮的自责沉着

3. 通过写司马氏父子的机谨善谋

反衬马谡的自骄蛮横

侧面衬托马谡的无知幼稚

反衬马谡的无能

他是一个狂妄自大、死守教条、纸上谈兵、好大喜功、刚愎自用、盲目轻敌、寡谋少虑的败将形象。

如何看待理解马谡自缚请罪这一情节?

不逃脱、

不推诿、

勇于承担

马谡形象

轻敌自恃

死守教条

(纸上谈兵、

本本主义)

违令拒谏

不逃脱、不推诿、

勇于承担

作者写诸葛亮采用了哪些手段?

直接描写?

间接描写?

三 嘱

一嘱王平:

下寨当道、送地理图本、不可轻易。

二嘱高翔:

屯兵列柳城,但街亭危可引兵救之

三嘱魏延:

屯兵街亭之右,方可防之。

三 哭

1. 挥泪曰:

“吾与汝义同兄弟,汝之子即吾之子也,

不必多嘱。”

2. 流涕而答曰:

“昔孙武所以能制胜于天下者,用法明也。今四方分争,兵戈方始,若复废法,何以

讨贼耶?合当斩之。”

3. 大哭不已

“今果应此言,乃深恨己之不明,追思先帝之言,因此痛哭耳!”

第二次哭的表达方式是怎样的?反映出孔明什么思想活动?

流涕

斩马谡是为了正军法,不得已而为之,实际上自己内心是极不愿意的。

第三次哭的表达方式是怎样的?反映出孔明什么思想活动?

大哭不止

为自己用人不当,深感有负先帝,深深自责。

被马谡临逝之言所感动,对马谡即将被处死,从个人感情上深表同情、悲痛,但军法无情。表现孔明极富人情。

课文“斩马谡”一节,三次写到孔明的哭,但哭的方式不同,第一次是挥泪,反映出孔明什么思想活动?

如何理解诸葛亮的三“哭”

挥泪 ——

显示其对人才的爱惜;

流涕 ——

是因为内心矛盾,既爱惜马谡,又不得不处置马谡;

大哭不已 ——

是为有负先帝重托,未听先帝遗嘱。

作者写诸葛亮采用了哪些手段?

1.衬托手法:

①懿叹曰:“诸葛亮真乃神人,吾不如也。”

-----以司马懿的态度反衬

②“吾累随丞相经阵,每到之处,丞相尽意指教。今观此山,乃绝地也。若魏兵断我汲水之道,军士不战自乱 ”

-----以王平的正确建议来衬托

①马谡熟读兵法,派他守街亭;王平做事谨慎,派王平协助马谡。

——知人善任,小心谨慎

②料到司马懿必取街亭,早作防备;查看布兵图样,知马谡无知;街亭失守,稳妥撤兵汉中。

——知彼知己,机智多谋

2.直接描写:

③街亭失守后说:“大事去矣,此吾之过也!”

——勇于自责

④自己喜欢马谡,尽管马谡自缚来见,还是挥泪斩马谡,但答应替他抚养子女。

——有情有义,赏罚分明, 不徇私情

诸葛亮

深谋远虑(部署兵力,知彼知己)

智慧过人(空城计)

赏罚分明(赏赵云,斩马谡)

严于自责、体恤部下(三哭:挥 泪、流涕、大哭不已)

失街亭,谁之过?

讨论

第一种观点:街亭之败,马谡应负主要责任。

马谡狂妄自大、公然违令,蜀军咽喉之地迅速丢失,造成全局被动。诸葛亮对马的缺点并非全无认识,对街亭布防十分细致周密,如马谡屯兵当道抵挡司马懿大军,战局会朝着有利于蜀方的方向发展。

第二种观点:街亭之败,诸葛亮应负主要责任。

诸葛亮识人不深、用人不当,致使街亭失陷全局被动。司马懿评曰:“孔明用此人,如何不误事 ”诸葛亮自承“深恨己之不明”,可见诸葛亮用人不当是失败主要原因。

第三种观点:关键并不在失街亭,而在诸葛亮此次北伐的战略错误。蜀汉势弱,曹魏势强,诸葛亮战略上处于劣势,

非用奇谋不能取胜。如从魏延之议,以奇兵经子午谷突袭长安,以主力由褒斜道猛攻都城,二地守将夏侯、曹真(二人此次皆为诸葛亮战败)绝非诸葛亮对手(时司马懿赋闲苑城),则长安指日可下。

司马懿的评论可证这一观点:“诸葛亮平生谨慎,未敢造次行事。若是吾用兵,先从子午谷取长安,早得多时矣。”二出祁山的失败也证明此路不通(后北伐即不再走此道)。“诸葛一生惟谨慎”,不使险招坐失良机,也只有“长使英雄泪满襟”了。

明确:

失街亭主要是马谡之过。诸葛亮也有用人不当的责任。同学们可各抒己见,不必受限制,自圆其说即可。

罗贯中

名本,字贯中,号湖海散人,山西太原人。他出生于元代,死于明初,他生平不见史传,据一些片断材料说,他性格孤僻,“与人寡合”,因“遭时多故”,东奔西走,“不知其终”。他在文学上的成就是多方面的,据说小说创作有数十种,曾写过十七史演义,除《三国演义》外,还有《隋唐志传》《残唐五代史演义》《三逐平妖传》等。他写过杂剧,有《赵太祖龙虎风云会》。

《三国演义》是中国古代长篇章回小说的开山之作。

三国故事在我国古代民间颇为流行。宋元时代即被搬上舞台,金、元演出的三国剧目达30多种。元代至治年间出现了新安虞氏所刊的《全相三国志平话》。元末明初罗贯中综合民间传说和戏曲、话本,结合陈寿《三国志》和裴松之注的史料,根据他个人对社会人生的体悟,创作了《三国志通俗演义》,现存最早刊本是明嘉靖年所刊刻的,俗称“嘉靖本”,本书24卷。清康熙年间,毛纶毛宗岗父子辨正史事、增删文字,修改成今日通行的120回本《三国演义》。

《三国演义》描写的是从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云。全书反映了三国时代的政治军事斗争,反映了三国时代各类社会矛盾的渗透与转化,概括了这一时代的历史巨变,塑造了一批咤叱风云的英雄人物。在对三国历史的把握上,作者表现出明显的拥刘反曹倾向,以刘备集团作为描写的中心,对刘备集团的主要人物加以歌颂,对曹操则极力揭露鞭挞。今天我们对于作者的这种拥刘反曹的倾向应有辩证的认识。尊刘反曹是民间传说的主要倾向,在罗贯中时代隐含着人民对汉族复兴的希望。

《三国演义》刻划了近200个人物形象,其中最为成功的有诸葛亮、曹操、关羽、刘备等人。诸葛亮是作者心目中的“贤相”的化身,他具有“鞠躬尽瘁,死而后已”的高风亮节,具有近世济民再造太平盛世的雄心壮志,而且作者还赋予他呼风唤雨、神机妙算的奇异本领。曹操是一位奸雄,他生活的信条是“宁教我负天下人,不教天下人负我”,既有雄才大略,又残暴奸诈,是一个政治野心家阴谋家这与历史上的真曹操是不可混同的。关羽“威猛刚毅”、“义重如山”。但他的义气是以个人恩怨为前提的,并非国家民族之大义。刘备被作者塑造成为仁民爱物、视贤下士、知人善任的仁君典型。

《三国演义》描写了大大小小的战争,构思宏伟,手法多样,使我们清晰地看到了一场场刀光血影的战争场面。其中官渡之战、赤壁之战等战争的描写波澜起伏、跌宕跳跃,读来惊心动魄。

罗贯中

街亭有多重要?

形 势 图

蜀

魏

秦

岭

子午谷

斜谷

阳平关

险

近

远

嵋城

长安

汉中

街亭

蜀进攻路线

魏进攻路线

故事背景

当时魏蜀以秦岭为界,互相对峙。蜀要伐魏,必过秦岭而取长安;魏要伐蜀,也必过秦岭而取汉中。通过秦岭有三条要道:一是东路的子午谷,十分险要,双方都有兵把守,不易通过,所以孔明未走东路。二是中路的斜谷,蜀军可由此进攻郿城,下长安,路程较近。孔明这次北伐,主力正是由此进军。司马懿根据孔明“平生谨慎,未敢造次行事” “不肯弄险”的特点,料到孔明不会“从子午谷径取长安”,而“必出兵斜谷,来取郿城”,于是派兵据守中路。三是西路由阳平关绕到街亭的一条大道,离长安较远,主力不宜由此进兵。但孔明由中路取郿城,司马懿就可能由西路南攻,断绝蜀军粮道,使蜀军不战自溃,并使蜀方已得的三郡不能安守。司马懿正是这样做的。可见街亭的地位确实重要。

细作急报

孔明调兵、王平辅佐、高翔备救魏延据要、赵邓疑兵、自出斜谷

马谡拒谏、司马探营

双方激战

挥泪执法

全文思路(故事情节)

引子

开端

发展

高潮

结局

概括情节结构

1、马谡自告奋勇,把守街亭

2、司马懿围攻,街亭失守

3、诸葛亮正法,挥泪斩马谡

一笑

“某自幼熟读兵书,颇知兵法。岂一街亭不能守耶?”

“丞相何故多心也?量此山僻之处,魏兵如何敢来!”

二笑

若魏兵到来,吾教他片甲不回!”

三笑

“汝莫乱道!……吾素读兵书,丞相诸事尚问于我,汝奈何相阻耶?”

“彼若有命,不来围山!”

作者写马谡主要采用了那些手法?

直接描写

课文中三次写到马谡的笑,每次笑的对象、原因、含义不同,请按要求回答问题

(1)第一次笑的对象是谁?笑的原因是什么?笑的含义是什么?

诸葛亮 笑他周密部署,分派重兵把守。

笑他部署不当,过于小心,不如自己准确得当。

(2)第二次笑的对象是谁 笑的原因是什么 笑的含义是什么

王平 王平劝阻他在山上屯兵

觉得王平见识短浅,不如自己熟读兵书,部署得当。

(3)第三次笑的对象是谁 笑的原因是什么 笑的含义是什么

司马懿 笑他亲自察看自己的部署,准备攻打

认为自己部署得当,司马懿来攻打完全是白白送死。

间接描写

1. 通过写王平的谨慎谦恭

2. 通过写诸葛亮的自责沉着

3. 通过写司马氏父子的机谨善谋

反衬马谡的自骄蛮横

侧面衬托马谡的无知幼稚

反衬马谡的无能

他是一个狂妄自大、死守教条、纸上谈兵、好大喜功、刚愎自用、盲目轻敌、寡谋少虑的败将形象。

如何看待理解马谡自缚请罪这一情节?

不逃脱、

不推诿、

勇于承担

马谡形象

轻敌自恃

死守教条

(纸上谈兵、

本本主义)

违令拒谏

不逃脱、不推诿、

勇于承担

作者写诸葛亮采用了哪些手段?

直接描写?

间接描写?

三 嘱

一嘱王平:

下寨当道、送地理图本、不可轻易。

二嘱高翔:

屯兵列柳城,但街亭危可引兵救之

三嘱魏延:

屯兵街亭之右,方可防之。

三 哭

1. 挥泪曰:

“吾与汝义同兄弟,汝之子即吾之子也,

不必多嘱。”

2. 流涕而答曰:

“昔孙武所以能制胜于天下者,用法明也。今四方分争,兵戈方始,若复废法,何以

讨贼耶?合当斩之。”

3. 大哭不已

“今果应此言,乃深恨己之不明,追思先帝之言,因此痛哭耳!”

第二次哭的表达方式是怎样的?反映出孔明什么思想活动?

流涕

斩马谡是为了正军法,不得已而为之,实际上自己内心是极不愿意的。

第三次哭的表达方式是怎样的?反映出孔明什么思想活动?

大哭不止

为自己用人不当,深感有负先帝,深深自责。

被马谡临逝之言所感动,对马谡即将被处死,从个人感情上深表同情、悲痛,但军法无情。表现孔明极富人情。

课文“斩马谡”一节,三次写到孔明的哭,但哭的方式不同,第一次是挥泪,反映出孔明什么思想活动?

如何理解诸葛亮的三“哭”

挥泪 ——

显示其对人才的爱惜;

流涕 ——

是因为内心矛盾,既爱惜马谡,又不得不处置马谡;

大哭不已 ——

是为有负先帝重托,未听先帝遗嘱。

作者写诸葛亮采用了哪些手段?

1.衬托手法:

①懿叹曰:“诸葛亮真乃神人,吾不如也。”

-----以司马懿的态度反衬

②“吾累随丞相经阵,每到之处,丞相尽意指教。今观此山,乃绝地也。若魏兵断我汲水之道,军士不战自乱 ”

-----以王平的正确建议来衬托

①马谡熟读兵法,派他守街亭;王平做事谨慎,派王平协助马谡。

——知人善任,小心谨慎

②料到司马懿必取街亭,早作防备;查看布兵图样,知马谡无知;街亭失守,稳妥撤兵汉中。

——知彼知己,机智多谋

2.直接描写:

③街亭失守后说:“大事去矣,此吾之过也!”

——勇于自责

④自己喜欢马谡,尽管马谡自缚来见,还是挥泪斩马谡,但答应替他抚养子女。

——有情有义,赏罚分明, 不徇私情

诸葛亮

深谋远虑(部署兵力,知彼知己)

智慧过人(空城计)

赏罚分明(赏赵云,斩马谡)

严于自责、体恤部下(三哭:挥 泪、流涕、大哭不已)

失街亭,谁之过?

讨论

第一种观点:街亭之败,马谡应负主要责任。

马谡狂妄自大、公然违令,蜀军咽喉之地迅速丢失,造成全局被动。诸葛亮对马的缺点并非全无认识,对街亭布防十分细致周密,如马谡屯兵当道抵挡司马懿大军,战局会朝着有利于蜀方的方向发展。

第二种观点:街亭之败,诸葛亮应负主要责任。

诸葛亮识人不深、用人不当,致使街亭失陷全局被动。司马懿评曰:“孔明用此人,如何不误事 ”诸葛亮自承“深恨己之不明”,可见诸葛亮用人不当是失败主要原因。

第三种观点:关键并不在失街亭,而在诸葛亮此次北伐的战略错误。蜀汉势弱,曹魏势强,诸葛亮战略上处于劣势,

非用奇谋不能取胜。如从魏延之议,以奇兵经子午谷突袭长安,以主力由褒斜道猛攻都城,二地守将夏侯、曹真(二人此次皆为诸葛亮战败)绝非诸葛亮对手(时司马懿赋闲苑城),则长安指日可下。

司马懿的评论可证这一观点:“诸葛亮平生谨慎,未敢造次行事。若是吾用兵,先从子午谷取长安,早得多时矣。”二出祁山的失败也证明此路不通(后北伐即不再走此道)。“诸葛一生惟谨慎”,不使险招坐失良机,也只有“长使英雄泪满襟”了。

明确:

失街亭主要是马谡之过。诸葛亮也有用人不当的责任。同学们可各抒己见,不必受限制,自圆其说即可。

同课章节目录