《五人墓碑记》课件

图片预览

文档简介

(共73张PPT)

我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光辉,这就是中国的脊梁 。

——鲁迅《中国人失掉自信力了吗》

狱中题壁 谭嗣同

望门投止思张俭,

忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,

去留肝胆两昆仑。

五人墓碑记

张 溥

有的人死了,

他却活着;

有的人活着,

他却死了。

——臧克家

学习目标

①了解碑记类文体常识及作者。

②整体感知,把握思路。

③积累一些古代汉语知识,如重点实词、虚词,常见的特殊句式等。

④体会文中所阐述的生死价值观,了解文章写作特点。

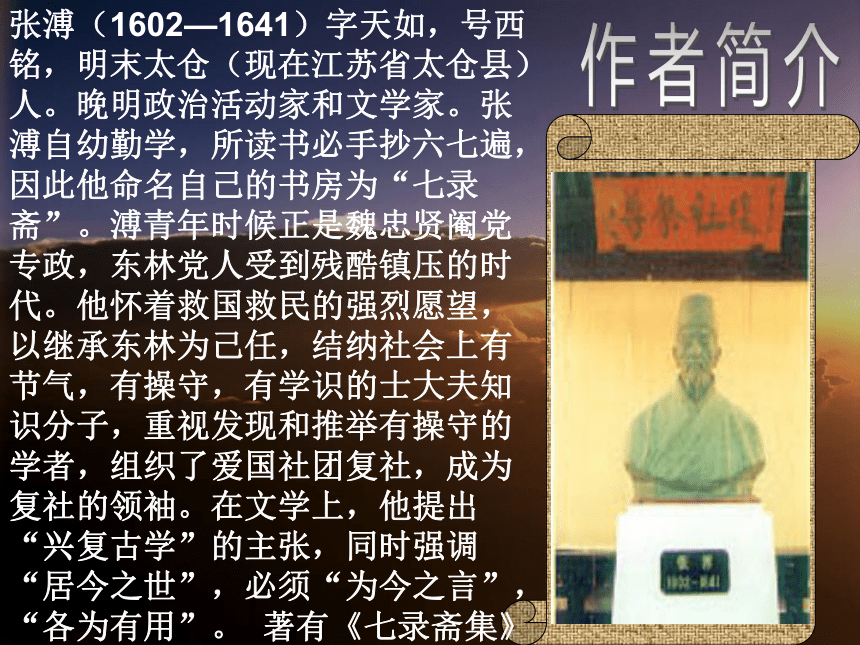

张溥塑像

张溥(1602—1641)字天如,号西铭,明末太仓(现在江苏省太仓县)人。晚明政治活动家和文学家。张溥自幼勤学,所读书必手抄六七遍,因此他命名自己的书房为“七录斋”。溥青年时候正是魏忠贤阉党专政,东林党人受到残酷镇压的时代。他怀着救国救民的强烈愿望,以继承东林为己任,结纳社会上有节气,有操守,有学识的士大夫知识分子,重视发现和推举有操守的学者,组织了爱国社团复社,成为复社的领袖。在文学上,他提出“兴复古学”的主张,同时强调“居今之世”,必须“为今之言”,“各为有用”。 著有《七录斋集》等。

碑记,又称碑志,原是刻在石碑上,以叙事记行、歌功颂德为内容的一种文体。

而专以纪念死者、刻于坟前墓道的碑记称墓碑或墓志。从写法上看,原始的碑记只是记叙。后来的作者,或就所叙之事加以评论,或借题发挥抒写情志,碑记遂演变为一种叙述兼议论的文体。

时代背景

天启六年(1626年)在苏州的东林党人周顺昌因指责魏忠贤而被逮捕,激起了苏州人民久积的义愤,与差吏发生了武斗,打死了两名官差。事后,在这一事件中英勇斗争的五人,挺身自投,从容就义。这件事后,不到一年,崇祯皇帝即位,阉党败势,魏忠贤畏罪自缢。苏州人民毁掉魏忠贤生前的祠堂,并在那里筑墓重新安葬了五人,并立碑以为纪念。作者就为此写了碑记。

风声、雨声、读书声、声声入耳;

家事、国事、天下事、事事关心;

——明 顾宪成

时代背景

明代万历、天启年间,统治阶级内部斗争十分激烈。皇帝昏庸,不理朝政,以魏忠贤为首的阉党专横跋扈,排斥异己,一般正直的士大夫皆蒙其害。顾宪成等一批有识之士,在无锡东林书院以讲学为名,指斥时政,被称为“东林党”,受到人民同情。

听读正音

听课文录音,要求听清字音、听明句读、听出语气,对不理解之处作标记,同时思考以下问题。

1.本文记述的是哪五个人的事?在文中第几段出现的?

2.他们的身份如何?

3.他们为何而死?

4.后人为什么要为他们修墓、立碑?

5.作者对这五人的态度是什么?

检查自学,掌握注音字的读音

蓼 逮 祠 皦

liǎo

dài

cí

jiǎo

赀

zī

缇

tí

抶

chì

溷

hùn

傫

lěi

詈

lì

阉

yān

缙

jìn

逡

qūn

缳

huán

谥

shì

正音:

蓼( liǎo) 湮(yān) 赀(zī)

牖(yǒu) 矫(jiǎo) 暴(pù)

谥(shì) 抶(chì) 皦(jiǎo)

溷(hùn) 傫(lěi) 缳(huán)

冏(jiǒng) 少(shāo同“稍”)变

断句:

是时/以大中丞抚吴者/为魏之私人。

予与同社诸君子/哀斯墓之徒有其石也/而为之记。

吾社之行/为士先者,为之/声义。

去今之/墓/而葬焉

故/今之墓中/全乎为五人也

凡四方之士/无有不/过而拜且泣者

紧扣五人墓碑落笔,抒发强烈的感慨之情

紧承对五人旌其所为,提出“独五人之曒曒何也?”

围绕为什么“曒曒”展开叙述和议论

点明为什么写这篇墓碑记,并交代贤士大夫是谁

整体感知

第一部分:交代建五人墓碑的由来,并提出问题,发人深省,引出下文。

第二部分:记述苏州市民的反暴斗争以及五人死难经过。

第三部分:高度评价,进而揭示中心。

第四部分:补叙四位贤士大夫的姓名,照应开头。

§紧扣“五人墓碑”落笔,交代建五人墓碑的由来,通过对比提出问题,暗示五人之死不同寻常。(1、2段:总领全文)

§记述苏州市民的反暴斗争及五人死难的经过。(3、4段)

§通过对比,高度评价五人之死的重大意义和社会价值,进而揭示全文中心——“匹夫之有重于社稷也。”( 5、6段)

§补叙四位贤士大夫的姓名。(7段。结尾,呼应首段。)

周顺昌被捕时,群众万余人尾随。一向好打不平的商人子弟颜佩韦,高举着香火,沿途呼喊:“有愿替周吏部说话的,跟我来!”他情愿自己去代周顺昌吃官司。市民马杰也一路敲梆子,号召群众。当阉党爪牙缇骑威胁群众时,马杰破口大骂魏忠贤,杨念如、沈扬也上前仗义陈词,不许东厂缇骑逮捕周顺昌。缇骑恼羞成怒,拔出利剑,扬言要割掉马杰的舌头,聚观的市民鼓噪起来,堤骑更加凶横,首先举剑扑击沈

扬、杨念如。这时周顺昌的轿夫周文元也怒不可遏,夺取了缇骑的武器,同堤骑扭打起来,结果额头受伤。聚观的市民一见缇骑动武伤人,就一起鼓噪围攻,吓得缇骑们东逃西窜,有的爬上树顶,有的躲到厕所里,有的逃上屋顶。其中两个缇骑被群众打死。

颜佩韦等五人过去互不相识,而且除周文元外,其他四人同周顺昌也毫无交往,完全是激于义愤才自发参加斗争的。五人被捕后,对自己的作为,理直气壮,毫不隐讳。七月中,苏州城里布满警卫,戒备森严,就在阊门外吊桥上,五位壮士大骂魏忠贤及其亲信毛一鹭,从容就义。临刑时,几万市民含泪同五人诀别。 事后,为了抗议杀害五人,苏州市民曾倡议拒用天启钱达十个月之久。群众斗争的威力,惊得气焰嚣张的魏忠贤“逡巡畏义”,从此“不敢复有株治”。十一个月后,熹宗死了,魏忠贤失了靠山,畏罪自杀。苏州人民倡议公葬五位义士,一夜之间,把毛一鹭为向魏忠贤献媚而监造的魏忠贤生祠拆为平地,在它的废基上修建了五义士的墓。

张 溥

第二课时

§紧扣“五人墓碑”落笔,交代建五人墓碑的由来,通过对比提出问题,暗示五人之死不同寻常。(1、2段:总领全文)

§记述苏州市民的反暴斗争及五人死难的经过。(3、4段)

§通过对比,高度评价五人之死的重大意义和社会价值,进而揭示全文中心——“匹夫之有重于社稷也。”( 5、6段)

§补叙四位贤士大夫的姓名。(7段。结尾,呼应首段。)

五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也。至于今,郡之贤士大夫请于当道,即除魏阉废祠之址以葬之,且立石于其墓之门,以旌其所为。呜呼,亦盛矣哉!

第 一 节

五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也。

盖:发语词。之:取独。而:因而。焉:兼词,“于之”

句式:……者……也。

判断句。

于义激,介宾结构后置句。

被动句

“激于义”:

至于今,郡之贤士大夫请于当道,即除魏阉废祠之址以葬之;

至于:

古今异。文中:到了。今义:表示达到某一程度;表示另提一事。

前两个“之”:

结构助词“的”

后一个“之”:

代词,指“五人”

句式:“请于当道”

于当道请

介宾结构后置句

且立石于其墓之门,以旌其所为。

1、立:

竖立。

所为:所做的事。

“所”字+动词=名词性结构

2、句式。

“立石于其墓之门”

于其墓之门立石

呜呼,亦盛矣哉!

介宾结构后置

感叹句

赞美之情溢于言表。

第一段:叙述五人死因及立碑的缘由。

五人为什么而死?

五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也。

(墓中的这)五(个)人,(是)

周蓼洲先生被(阉党)逮捕时,被正义

所激怒而牺牲在这件事上的(人)。

被动句、判断句

在

焉,兼词,相当于“于是”、“于之”

这句话是全文之纲,"义"字统领全篇,下文叙述五人抗暴献身,抒发感情,议论五人死难的意义,都是围绕"义"字展开的。

分析课文

第一段首句笼罩全篇,“蓼洲周公之被逮”引起下文苏州市民反抗阉党斗争,“激于义”是五人之死事的本质,“义”是全文关键字。

本文是一篇墓志铭,墓志铭通常记述死者的姓氏籍贯、生平事迹、生卒年寿等大概情况,但本文并未如此行文,作者这样写,突出了什么?

探究

突出的是“激于义”,为义而愤起,为义而蹈死不顾,正是作者所要倡导的精神。

夫五人之死,去今之墓而葬焉,其为时止十有一月耳。夫十有一月之中,凡富贵之子,慷慨得志之徒,其疾病而死,死而湮没不足道者,亦已众矣;况草野之无闻者欤?独五人之皦皦,何也?

第 二 节

夫五人之死,去今之墓而葬焉,其为时止十有一月耳。

两个“之:取独

而:

表并列。

止:

只不过。

有:

通“又”

焉:

兼词,“于之”

凡富贵之子,慷慨得志之徒,其疾病而死,死而湮没不足道者,亦已众矣;

凡:大凡

慷慨:

疾病:

而:

已:

古义:胸怀大志,情绪激昂。今义:不吝惜。

古义:两个词,疾:小病。病:大病。两词连用,表示大病。今义:病的总称。

第一个,因而。第二个,承接,“然后”

表程度的副词,“很,太”

墓:

名作动,修墓

况草野之无闻者欤?

况……欤。表反问

独五人之皦皦,何也?

……也。设问。表示赞美。

第二段:议论五人之死的不同寻常。

第二段:议论五人之死的不同寻常,将五人与其他人对比,请分析其作用?

把"激于义而死焉"的五人与"死而湮没不足道者"的富贵之子、慷慨得志之徒作对比,突出"独五人之皦皦"的伟大。

凡富贵之子 ,慷慨得志之徒 ,其疾病而死 ,死而湮没不足道者 ,亦已众矣;况草野之无闻者欤?

独五人之曒曒

对比

突出“独五人之皦皦”的伟大

以“何也”引发下文

熹宗初年,东林党人在朝任职的人还较多,他们一再上疏熹宗,反对魏忠贤,反对横征暴敛,反对专制统治,要求任用贤能,关心民生,允许知识分子公开讲学,议论朝政。这些主张是符合广大人民的愿望和要求的,但是由于熹宗的包庇,东林党人的斗争都遭到失败。在朝的东林党主要人物,有的被革职、贬谪,有的被逮捕酷刑致死。 江南广大人民深受阉党之害,同情并支持东林党人。因此,当阉党在天启六年以莫须有的罪名,逮捕东林党人周顺昌时,一场广大人民群众反抗阉党的暴动就爆发了。

周顺昌(1584一1626)字景文,号蓼洲,苏州吴县人。万历四十一年中进士,后入吏部,任文选司员外郎,他虽掌管人事大权,但仍极清廉正直。回南方时,只有“行李一肩,都门叹为稀有”。 他为人正直、清廉,被魏忠贤列名《东林点将录》.天启五年(公元1625年),被迫害的“六君子”之一魏大中被捕路过苏州,当时请假家居的周顺昌激于大义,竟与魏“周旋累日”,还把女儿许配魏的孙子。在谈话中,切齿痛骂阉党。这事被缇骑报告魏忠贤,周顺昌终于被革职。 周顺昌被罢官后,阉党仍不罢手,必欲置之死地而后快。原江苏巡抚周起元被罢官时,周顺昌曾为文送他,其中有赞美周起元,斥责阉党的话。魏忠贤获悉此事后,指使东厂特务罗织罪名,借机陷害。天启六年三月周顺昌被逮到北京,在狱中被拷打得体无完肤,仍痛骂魏忠贤如故。同年六月十七日被拷死狱中,年四十三岁。到崇侦元年才得到昭雪,谥忠介。

在丁卯三月之望。

望:指农历每月十五日。

朔:农历每初一。 晦:农历每月的末一天。

既望:农历每月十六日。

之:

周公之被逮(周公之逮)

三月之望

吾社之行为

为之声义

抶而仆之

魏之私人\吴民之乱

今之傫然在墓者

取独,助词

的

的

代“五人”

代“缇骑”

的

取独,助词

而

按剑而前

抶而仆之

则噪而相逐

表修饰

表承接

表修饰

众不能堪

忍受

吾社之行为士先者,为之声义,敛赀财以送其行,哭声震动天地。

行为:行,品行;为,作为。古今异义

先:表率,形容词活用为名词

赀:通“资”

缇骑按剑而前,问:“谁为哀者?”众不能堪,抶而仆之。

①而:表修饰, ②而:表顺承.

前:名作动,上前

仆:使跌倒

是时以大中丞抚吴者,为魏之私人,周公之逮所由使也,吴之民方痛心焉。于是乘其厉声以呵,则噪而相逐,中丞匿于溷藩以免。

名作动,担任巡抚

亲信,今义:个人

主使

痛恨,今义:极度伤心

表因果

表修饰

1、吾社之行为士先者

2、是时以大中丞抚吴者为魏之私人。

3、吴之民方痛心焉,

4、按诛五人

古今异义

“行为”是“行”和“为”两个词的连用。行:品行,名词;为,成为,动词。今义为:受思想支配而表现在外面的活动。

私人:党羽;今指与公家相对的个人。

按:考查,查究。今常用义为:压住,依靠等。

痛心:痛恨。今指极端伤心。

句式:

1、予犹记周公之被逮。

2、谁为哀者?

3、周公之逮所由使也。

4、则噪而相逐。

5、以吴民之乱请于朝。

被动

为谁哀者。介宾前置句

则噪而逐相。宾语前置句

以吴民之乱于朝请。介宾结构后置

被动句

颜色不少变

颜色:面貌、容貌、脸色。今常指由物

发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象。

断头置城上

买五人之脰而函之,卒与尸合。

断头置于城上

省略,介宾结构后置

函:名作动;用木盒子装,卒:最终。

故今之墓中全乎为五人也。

判断句。

乎:相当于“然”

五义士简介 周顺昌被捕时,群众万余人尾随。一向好打不平的商人子弟颜佩韦,高举着香火,沿途呼喊:“有愿替周吏部说话的,跟我来!”他情愿自己去代周顺昌吃官司。市民马杰也一路敲梆子,号召群众。当阉党爪牙缇骑威胁群众时,马杰破口大骂魏忠贤,杨念如、沈扬也上前仗义陈词,不许东厂缇骑逮捕周顺昌。缇骑恼羞成怒,拔出利剑,扬言要割掉马杰的舌头,聚观的市民鼓噪起来,堤骑更加凶横,首先举剑扑击沈扬、杨念如。这时周顺昌的轿夫周文元也怒不可遏,夺取了缇骑的武器,同堤骑扭打起来,结果额头受伤。聚观的市民一见缇骑动武伤人,就一起鼓噪围攻,吓得缇骑们东逃西窜,有的爬上树顶,有的躲到厕所里,有的逃上屋顶。其中两个缇骑被群众打死。

颜佩韦等五人过去互不相识,而且除周文元外,其他四人同周顺昌也毫无交往,完全是激于义愤才自发参加斗争的。五人被捕后,对自己的作为,理直气壮,毫不隐讳。七月中,苏州城里布满警卫,戒备森严,就在阊门外吊桥上,五位壮士大骂魏忠贤及其亲信毛一鹭,从容就义。临刑时,几万市民含泪同五人诀别。 事后,为了抗议杀害五人,苏州市民曾倡议拒用天启钱达十个月之久。群众斗争的威力,惊得气焰嚣张的魏忠贤“逡巡畏义”,从此“不敢复有株治”。十一个月后,熹宗死了,魏忠贤失了靠山,畏罪自杀。苏州人民倡议公葬五位义士,一夜之间,把毛一鹭为向魏忠贤献媚而监造的魏忠贤生祠拆为平地,在它的废基上修建了五义士的墓。

苏州市民暴动过程

起因

发展

高潮

结局

周公被逮,士人声义

缇骑厉斥,众不能堪

吴民痛心,噪而相逐

中丞请示,按诛五人

英勇抗暴

写五人事迹为什么处处用“吴之民”?

“吴之民”与“五人”是全体与部分的关系,不单写五人而写包括五人在内的吴之民,十分有力的表现出民心所向、正义所在。

意气扬扬,谈笑以死

断头悬城,色不少变

贤士发金,脰与尸和

慷慨就义

大夫修墓,立石作记

(嫉恶如仇、视死如归)

(正气长存)

旌其正义

五人墓碑记

第三课时

1、其为时止十有一月耳 夫十有一月之中

2、敛赀财以送其行

3、颜色不少变。

3、亦曷故哉

通假字

“有”同“又”。

“赀”同“资”,资财,钱财。读zī

“曷”通“何”

“少”通“稍”

1、吾社之行为士先者

2、是时以大中丞抚吴者为魏之私人。

3、按诛五人

古今异义

“行为”是“行”和“为”两个词的连用。行:品行,名词;为,成为,动词。今义为:受思想支配而表现在外面的活动。

私人:党羽;今指与公家相对的个人。

按:查究。今常用义为:压住,依靠等。

4 颜色不少变

视五人之死

6 令五人者保其首领以老于户牖之下。

7吴之民方痛心焉

颜色:面貌、容貌、脸色。今指由物反射或透过的光波通过视觉所产生的印象。

视:比较。今看。

首领:头颅,脑袋。今某些集团领导人

痛心:痛恨;今极端伤心

8非常之谋难于猝发

9意气扬扬

神情。今意志和气概;志趣和性格;由于主观和偏激产生的情绪

非常:非同寻常;今很,极

10郡之贤士大夫请于当道。 古义:执掌政权的人。今:路中间.

11凡富贵之子,慷慨得志之徒

古:胸怀大志,情绪激昂。今:不吝啬

1、人皆得以隶养之

2、去今墓而葬之

3、其疾病而死

4、为之声义

5、缇骑按剑而前

6、是时大中丞抚吴者为魏之私人

隶,名词作状语,当作

奴隶那样。

墓:名词用作动词,修墓。

疾病:名词用作动词

生病。

声:名词用作动词,伸张

前:名词作动词,走上前。

抚:用作动词,出任巡抚。

7、哀斯墓之徒有其石也而为之记

8 、不能容于远近

9、 抶而仆之

10、 安能屈豪杰之流

远近:形容词用于名词,远近的人;远近的百姓。

仆:动词使动用法,使……倒下

屈:动词使动用法,使……屈身

记:名词用作动词,作记。

10 哀斯墓之徒有其石也而为之记

11 不复敢有诛治

12 激昂大义

荣于身后

尽其天年。

哀,形容词意动用法,以……为哀,哀惜。

诛治:动词用作名词,株连治罪的事情。

激昂:形容词用作动词,激动振奋。

荣:名词使动用法,使……得到荣誉。

尽:副词用作动词,享尽。

1、 列其姓名于大堤之上

2、 且立石于其墓之门

3、 忠义暴于朝廷

4、 荣于身后

5、 不能容于远近

6 、 而五人生于编伍之间

7、 忠丞匿于溷藩以免

8、 令五人保其首领以老于户牖之下

9、 匹夫之有重于社稷

介词结构后置句

1、即今之傫然在墓者也。

2、斯固百世之遇也。

3、五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也

4、是时以大中丞抚吴者为魏之私人

5、故今墓中全乎为五人也

6、不可谓非五人之力也

判断句

1、激于义而死焉者也

2、不能容于远近

3、予犹记周公之被逮

4、 激昂(于)大义

5、周公之逮所由使也

1、 谁为哀者

2 钩党之捕遍于天下

疑问句,代词作宾语,宾语前置

“之”字提宾

被动句

宾语前置

被正义所激发

被远近人的收留

以“被”表被动

被大义所激励

省略句

1 断头置 城上

2 投缳 道路

3激昂 大义

4 扼腕 墓道

5亦以 明死生之大

(于)

(于)

(于)

(于)

(以)

整治,治理。

即除魏阉废祠之址以葬之

登自东除。《二京赋》张衡

诛乱除害。 《史记》

予除右丞相兼枢密使,都督诸路军马。《〈指南路〉后序》

台阶。

清除,去掉。

拜官,任命授职。

除

终于

士兵

死

结束,终了

买五人之脰而之,卒于尸合。

(《五人墓碑记》)

项燕为楚,数有功,爱士卒,楚人怜之。(《陈涉世家》)

卒于二年

卒岁穷年

卒

发

有贤士大大夫发五十金。

而又有剪发杜门,佯狂不知所之者。

安能屈豪杰之流,扼腕墓道,

发其志士之悲哉!

见发矢十其中八九。

舜发于畎亩之中。

发闾左適戍渔阳九百人。

(《陈涉世家》)

怀怒不发,休祲降于天。

(《唐雎不辱使命》)

征于色,发于声,而后喻。

野芳发而幽香 ,佳木秀而繁阴。

拿出

头发

抒发

发射,射出

起,起用

征发,派遣

发作,爆发

显现

开放

凡富贵之子,慷慨得志之徒。

故予与同社诸君子哀斯墓之徒有其石也而为之记

而安陵以五十之地存者,徒以有先生业。《唐雎不辱使命》

徒

同一类人

仅仅

空,徒然

去今之墓而葬焉

其疾病而死

死而湮没不足道者

缇骑按剑而前

缙绅而不易其志者

哀斯墓之徒有其石也而为之记

而

表并列

表因果

表承接

表修饰

表转折

表目的

死而湮没不足道者,亦已众矣。

始为篱,已为墙

可以已大风

日过午已昏

学不可以已

程度副词 很

已经 副词

已而 然后 连词

治疗

停止 完毕 动词

已

而

1、而又有剪发杜门

2、而五人亦得以加其土封

3、无有不过而拜且泣者

表并列

表并列

表承接

于

激于义而死\容于远近

请于当道\请于朝

且立石于其墓之门

有重于社稷

被

向

在

对

以

除魏阉废祠之址以葬之

以旌其所为

以大中丞抚吴

厉声以呵

匿于溷藩以免

既而以吴民之乱请于朝

卒以吾郡之发愤一击

表目的

表目的

凭借

表修饰

表因果

拿,把

因为

之

由是观之

则今之高爵显位

佯狂不知所之也

视五人之死

列其姓名于大堤之上

凡四方之士

斯固百世之遇也。

老于户牖之下

人皆得以隶使之

豪杰之流

志士之悲哉

哀斯墓之徒其石也而为之记

明死生之大

匹夫之有重于社稷也。

助词

的

动,到,往

的

代词

那

的

取独;代“墓碑”

的

取独

文 言 虚 词

〔之〕

1.用作代词。可以代人、事、物。代人多是第三人称,译为他(他们)、它(它们)。作宾语或兼语,不作主语。例:

除魏阉废祠之址以葬之

吾社之行为士先者,为之声义

众不能堪,抶而仆之

买五人之脰而函之

哀斯墓之徒有其石也而为之记

(他们,代五人,宾语)

(他,代周顺昌,宾语)

(他,代缇骑,宾语)

(它,代五人之脰,宾语)

(它,代石碑,介词宾语)

2.用作助词。分几种情况

(一)结构助词,定语的标志,用在定语和中心词(名词)之间,可译为“的”,有的可不译。

例:买五人之脰而函之

即除魏阉废祠之址

郡之贤士大夫请于当道

立石于其墓之门

呼中丞之名而詈之

即今之傫然在墓者也

故今之墓中全乎为五人也

则今之高爵显位

( 二)助词。当主谓短语在句子中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主谓之间,起取消句子独立性的作用。译时可省去。

例:盖当蓼洲周公之被逮(“周公被逮”是主谓短语,作“当”的宾语)

夫五人之死,去今之墓而葬焉(“五人死”是主谓短语,作全句主语)

予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望(“周公被逮”是主谓短语,在句中作主语,谓语是“在”。“周公被逮在……望”又是主谓短语作“记”的宾语。)

卒以吾郡之发愤一击,不敢复有株治。(“吾郡发愤一击”是主谓短语作介词“以”的宾语)

待圣人之出而投缳道路(“圣人出”是主谓短语,作“待”的宾语)

亦以明死生之大,匹夫之有重于社稷也(“匹夫有重于社稷”是主谓短语,作“明”的宾语。)

(三)结构助词,宾语前置标志。用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。

例:钩党之捕遍于天下(“钩党之捕”就是“捕钩党”)

(四)音节助词。用在形容词、副词或某些动词末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字。只起调节音节作用,无义,译时应省去。

例:由是观之(用在动词“观”后,起调节音节作用。)

3动词。可译为“去”、“往”、“到……去”。

例:而又有剪发杜门,佯狂不知所之者(所之,去的地方)

①吾社之行为士先者,为之伸义,敛赀财以送其行。

②安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉?

③亦以明生死之大,匹夫之有重于社稷也。

译:我们复社中一些品德高尚的人,为他伸张正义,募集钱财,送他起程。

译:又怎能使豪杰之流为之倾倒,在墓门前扼腕叹息,抒发其志士的悲叹呢?

译:也借以说明生死意义的重大,即使一个普通老百姓,对于国家也有重要的作用啊!

我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光辉,这就是中国的脊梁 。

——鲁迅《中国人失掉自信力了吗》

狱中题壁 谭嗣同

望门投止思张俭,

忍死须臾待杜根。

我自横刀向天笑,

去留肝胆两昆仑。

五人墓碑记

张 溥

有的人死了,

他却活着;

有的人活着,

他却死了。

——臧克家

学习目标

①了解碑记类文体常识及作者。

②整体感知,把握思路。

③积累一些古代汉语知识,如重点实词、虚词,常见的特殊句式等。

④体会文中所阐述的生死价值观,了解文章写作特点。

张溥塑像

张溥(1602—1641)字天如,号西铭,明末太仓(现在江苏省太仓县)人。晚明政治活动家和文学家。张溥自幼勤学,所读书必手抄六七遍,因此他命名自己的书房为“七录斋”。溥青年时候正是魏忠贤阉党专政,东林党人受到残酷镇压的时代。他怀着救国救民的强烈愿望,以继承东林为己任,结纳社会上有节气,有操守,有学识的士大夫知识分子,重视发现和推举有操守的学者,组织了爱国社团复社,成为复社的领袖。在文学上,他提出“兴复古学”的主张,同时强调“居今之世”,必须“为今之言”,“各为有用”。 著有《七录斋集》等。

碑记,又称碑志,原是刻在石碑上,以叙事记行、歌功颂德为内容的一种文体。

而专以纪念死者、刻于坟前墓道的碑记称墓碑或墓志。从写法上看,原始的碑记只是记叙。后来的作者,或就所叙之事加以评论,或借题发挥抒写情志,碑记遂演变为一种叙述兼议论的文体。

时代背景

天启六年(1626年)在苏州的东林党人周顺昌因指责魏忠贤而被逮捕,激起了苏州人民久积的义愤,与差吏发生了武斗,打死了两名官差。事后,在这一事件中英勇斗争的五人,挺身自投,从容就义。这件事后,不到一年,崇祯皇帝即位,阉党败势,魏忠贤畏罪自缢。苏州人民毁掉魏忠贤生前的祠堂,并在那里筑墓重新安葬了五人,并立碑以为纪念。作者就为此写了碑记。

风声、雨声、读书声、声声入耳;

家事、国事、天下事、事事关心;

——明 顾宪成

时代背景

明代万历、天启年间,统治阶级内部斗争十分激烈。皇帝昏庸,不理朝政,以魏忠贤为首的阉党专横跋扈,排斥异己,一般正直的士大夫皆蒙其害。顾宪成等一批有识之士,在无锡东林书院以讲学为名,指斥时政,被称为“东林党”,受到人民同情。

听读正音

听课文录音,要求听清字音、听明句读、听出语气,对不理解之处作标记,同时思考以下问题。

1.本文记述的是哪五个人的事?在文中第几段出现的?

2.他们的身份如何?

3.他们为何而死?

4.后人为什么要为他们修墓、立碑?

5.作者对这五人的态度是什么?

检查自学,掌握注音字的读音

蓼 逮 祠 皦

liǎo

dài

cí

jiǎo

赀

zī

缇

tí

抶

chì

溷

hùn

傫

lěi

詈

lì

阉

yān

缙

jìn

逡

qūn

缳

huán

谥

shì

正音:

蓼( liǎo) 湮(yān) 赀(zī)

牖(yǒu) 矫(jiǎo) 暴(pù)

谥(shì) 抶(chì) 皦(jiǎo)

溷(hùn) 傫(lěi) 缳(huán)

冏(jiǒng) 少(shāo同“稍”)变

断句:

是时/以大中丞抚吴者/为魏之私人。

予与同社诸君子/哀斯墓之徒有其石也/而为之记。

吾社之行/为士先者,为之/声义。

去今之/墓/而葬焉

故/今之墓中/全乎为五人也

凡四方之士/无有不/过而拜且泣者

紧扣五人墓碑落笔,抒发强烈的感慨之情

紧承对五人旌其所为,提出“独五人之曒曒何也?”

围绕为什么“曒曒”展开叙述和议论

点明为什么写这篇墓碑记,并交代贤士大夫是谁

整体感知

第一部分:交代建五人墓碑的由来,并提出问题,发人深省,引出下文。

第二部分:记述苏州市民的反暴斗争以及五人死难经过。

第三部分:高度评价,进而揭示中心。

第四部分:补叙四位贤士大夫的姓名,照应开头。

§紧扣“五人墓碑”落笔,交代建五人墓碑的由来,通过对比提出问题,暗示五人之死不同寻常。(1、2段:总领全文)

§记述苏州市民的反暴斗争及五人死难的经过。(3、4段)

§通过对比,高度评价五人之死的重大意义和社会价值,进而揭示全文中心——“匹夫之有重于社稷也。”( 5、6段)

§补叙四位贤士大夫的姓名。(7段。结尾,呼应首段。)

周顺昌被捕时,群众万余人尾随。一向好打不平的商人子弟颜佩韦,高举着香火,沿途呼喊:“有愿替周吏部说话的,跟我来!”他情愿自己去代周顺昌吃官司。市民马杰也一路敲梆子,号召群众。当阉党爪牙缇骑威胁群众时,马杰破口大骂魏忠贤,杨念如、沈扬也上前仗义陈词,不许东厂缇骑逮捕周顺昌。缇骑恼羞成怒,拔出利剑,扬言要割掉马杰的舌头,聚观的市民鼓噪起来,堤骑更加凶横,首先举剑扑击沈

扬、杨念如。这时周顺昌的轿夫周文元也怒不可遏,夺取了缇骑的武器,同堤骑扭打起来,结果额头受伤。聚观的市民一见缇骑动武伤人,就一起鼓噪围攻,吓得缇骑们东逃西窜,有的爬上树顶,有的躲到厕所里,有的逃上屋顶。其中两个缇骑被群众打死。

颜佩韦等五人过去互不相识,而且除周文元外,其他四人同周顺昌也毫无交往,完全是激于义愤才自发参加斗争的。五人被捕后,对自己的作为,理直气壮,毫不隐讳。七月中,苏州城里布满警卫,戒备森严,就在阊门外吊桥上,五位壮士大骂魏忠贤及其亲信毛一鹭,从容就义。临刑时,几万市民含泪同五人诀别。 事后,为了抗议杀害五人,苏州市民曾倡议拒用天启钱达十个月之久。群众斗争的威力,惊得气焰嚣张的魏忠贤“逡巡畏义”,从此“不敢复有株治”。十一个月后,熹宗死了,魏忠贤失了靠山,畏罪自杀。苏州人民倡议公葬五位义士,一夜之间,把毛一鹭为向魏忠贤献媚而监造的魏忠贤生祠拆为平地,在它的废基上修建了五义士的墓。

张 溥

第二课时

§紧扣“五人墓碑”落笔,交代建五人墓碑的由来,通过对比提出问题,暗示五人之死不同寻常。(1、2段:总领全文)

§记述苏州市民的反暴斗争及五人死难的经过。(3、4段)

§通过对比,高度评价五人之死的重大意义和社会价值,进而揭示全文中心——“匹夫之有重于社稷也。”( 5、6段)

§补叙四位贤士大夫的姓名。(7段。结尾,呼应首段。)

五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也。至于今,郡之贤士大夫请于当道,即除魏阉废祠之址以葬之,且立石于其墓之门,以旌其所为。呜呼,亦盛矣哉!

第 一 节

五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也。

盖:发语词。之:取独。而:因而。焉:兼词,“于之”

句式:……者……也。

判断句。

于义激,介宾结构后置句。

被动句

“激于义”:

至于今,郡之贤士大夫请于当道,即除魏阉废祠之址以葬之;

至于:

古今异。文中:到了。今义:表示达到某一程度;表示另提一事。

前两个“之”:

结构助词“的”

后一个“之”:

代词,指“五人”

句式:“请于当道”

于当道请

介宾结构后置句

且立石于其墓之门,以旌其所为。

1、立:

竖立。

所为:所做的事。

“所”字+动词=名词性结构

2、句式。

“立石于其墓之门”

于其墓之门立石

呜呼,亦盛矣哉!

介宾结构后置

感叹句

赞美之情溢于言表。

第一段:叙述五人死因及立碑的缘由。

五人为什么而死?

五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也。

(墓中的这)五(个)人,(是)

周蓼洲先生被(阉党)逮捕时,被正义

所激怒而牺牲在这件事上的(人)。

被动句、判断句

在

焉,兼词,相当于“于是”、“于之”

这句话是全文之纲,"义"字统领全篇,下文叙述五人抗暴献身,抒发感情,议论五人死难的意义,都是围绕"义"字展开的。

分析课文

第一段首句笼罩全篇,“蓼洲周公之被逮”引起下文苏州市民反抗阉党斗争,“激于义”是五人之死事的本质,“义”是全文关键字。

本文是一篇墓志铭,墓志铭通常记述死者的姓氏籍贯、生平事迹、生卒年寿等大概情况,但本文并未如此行文,作者这样写,突出了什么?

探究

突出的是“激于义”,为义而愤起,为义而蹈死不顾,正是作者所要倡导的精神。

夫五人之死,去今之墓而葬焉,其为时止十有一月耳。夫十有一月之中,凡富贵之子,慷慨得志之徒,其疾病而死,死而湮没不足道者,亦已众矣;况草野之无闻者欤?独五人之皦皦,何也?

第 二 节

夫五人之死,去今之墓而葬焉,其为时止十有一月耳。

两个“之:取独

而:

表并列。

止:

只不过。

有:

通“又”

焉:

兼词,“于之”

凡富贵之子,慷慨得志之徒,其疾病而死,死而湮没不足道者,亦已众矣;

凡:大凡

慷慨:

疾病:

而:

已:

古义:胸怀大志,情绪激昂。今义:不吝惜。

古义:两个词,疾:小病。病:大病。两词连用,表示大病。今义:病的总称。

第一个,因而。第二个,承接,“然后”

表程度的副词,“很,太”

墓:

名作动,修墓

况草野之无闻者欤?

况……欤。表反问

独五人之皦皦,何也?

……也。设问。表示赞美。

第二段:议论五人之死的不同寻常。

第二段:议论五人之死的不同寻常,将五人与其他人对比,请分析其作用?

把"激于义而死焉"的五人与"死而湮没不足道者"的富贵之子、慷慨得志之徒作对比,突出"独五人之皦皦"的伟大。

凡富贵之子 ,慷慨得志之徒 ,其疾病而死 ,死而湮没不足道者 ,亦已众矣;况草野之无闻者欤?

独五人之曒曒

对比

突出“独五人之皦皦”的伟大

以“何也”引发下文

熹宗初年,东林党人在朝任职的人还较多,他们一再上疏熹宗,反对魏忠贤,反对横征暴敛,反对专制统治,要求任用贤能,关心民生,允许知识分子公开讲学,议论朝政。这些主张是符合广大人民的愿望和要求的,但是由于熹宗的包庇,东林党人的斗争都遭到失败。在朝的东林党主要人物,有的被革职、贬谪,有的被逮捕酷刑致死。 江南广大人民深受阉党之害,同情并支持东林党人。因此,当阉党在天启六年以莫须有的罪名,逮捕东林党人周顺昌时,一场广大人民群众反抗阉党的暴动就爆发了。

周顺昌(1584一1626)字景文,号蓼洲,苏州吴县人。万历四十一年中进士,后入吏部,任文选司员外郎,他虽掌管人事大权,但仍极清廉正直。回南方时,只有“行李一肩,都门叹为稀有”。 他为人正直、清廉,被魏忠贤列名《东林点将录》.天启五年(公元1625年),被迫害的“六君子”之一魏大中被捕路过苏州,当时请假家居的周顺昌激于大义,竟与魏“周旋累日”,还把女儿许配魏的孙子。在谈话中,切齿痛骂阉党。这事被缇骑报告魏忠贤,周顺昌终于被革职。 周顺昌被罢官后,阉党仍不罢手,必欲置之死地而后快。原江苏巡抚周起元被罢官时,周顺昌曾为文送他,其中有赞美周起元,斥责阉党的话。魏忠贤获悉此事后,指使东厂特务罗织罪名,借机陷害。天启六年三月周顺昌被逮到北京,在狱中被拷打得体无完肤,仍痛骂魏忠贤如故。同年六月十七日被拷死狱中,年四十三岁。到崇侦元年才得到昭雪,谥忠介。

在丁卯三月之望。

望:指农历每月十五日。

朔:农历每初一。 晦:农历每月的末一天。

既望:农历每月十六日。

之:

周公之被逮(周公之逮)

三月之望

吾社之行为

为之声义

抶而仆之

魏之私人\吴民之乱

今之傫然在墓者

取独,助词

的

的

代“五人”

代“缇骑”

的

取独,助词

而

按剑而前

抶而仆之

则噪而相逐

表修饰

表承接

表修饰

众不能堪

忍受

吾社之行为士先者,为之声义,敛赀财以送其行,哭声震动天地。

行为:行,品行;为,作为。古今异义

先:表率,形容词活用为名词

赀:通“资”

缇骑按剑而前,问:“谁为哀者?”众不能堪,抶而仆之。

①而:表修饰, ②而:表顺承.

前:名作动,上前

仆:使跌倒

是时以大中丞抚吴者,为魏之私人,周公之逮所由使也,吴之民方痛心焉。于是乘其厉声以呵,则噪而相逐,中丞匿于溷藩以免。

名作动,担任巡抚

亲信,今义:个人

主使

痛恨,今义:极度伤心

表因果

表修饰

1、吾社之行为士先者

2、是时以大中丞抚吴者为魏之私人。

3、吴之民方痛心焉,

4、按诛五人

古今异义

“行为”是“行”和“为”两个词的连用。行:品行,名词;为,成为,动词。今义为:受思想支配而表现在外面的活动。

私人:党羽;今指与公家相对的个人。

按:考查,查究。今常用义为:压住,依靠等。

痛心:痛恨。今指极端伤心。

句式:

1、予犹记周公之被逮。

2、谁为哀者?

3、周公之逮所由使也。

4、则噪而相逐。

5、以吴民之乱请于朝。

被动

为谁哀者。介宾前置句

则噪而逐相。宾语前置句

以吴民之乱于朝请。介宾结构后置

被动句

颜色不少变

颜色:面貌、容貌、脸色。今常指由物

发射、反射或透过的光波通过视觉所产生的印象。

断头置城上

买五人之脰而函之,卒与尸合。

断头置于城上

省略,介宾结构后置

函:名作动;用木盒子装,卒:最终。

故今之墓中全乎为五人也。

判断句。

乎:相当于“然”

五义士简介 周顺昌被捕时,群众万余人尾随。一向好打不平的商人子弟颜佩韦,高举着香火,沿途呼喊:“有愿替周吏部说话的,跟我来!”他情愿自己去代周顺昌吃官司。市民马杰也一路敲梆子,号召群众。当阉党爪牙缇骑威胁群众时,马杰破口大骂魏忠贤,杨念如、沈扬也上前仗义陈词,不许东厂缇骑逮捕周顺昌。缇骑恼羞成怒,拔出利剑,扬言要割掉马杰的舌头,聚观的市民鼓噪起来,堤骑更加凶横,首先举剑扑击沈扬、杨念如。这时周顺昌的轿夫周文元也怒不可遏,夺取了缇骑的武器,同堤骑扭打起来,结果额头受伤。聚观的市民一见缇骑动武伤人,就一起鼓噪围攻,吓得缇骑们东逃西窜,有的爬上树顶,有的躲到厕所里,有的逃上屋顶。其中两个缇骑被群众打死。

颜佩韦等五人过去互不相识,而且除周文元外,其他四人同周顺昌也毫无交往,完全是激于义愤才自发参加斗争的。五人被捕后,对自己的作为,理直气壮,毫不隐讳。七月中,苏州城里布满警卫,戒备森严,就在阊门外吊桥上,五位壮士大骂魏忠贤及其亲信毛一鹭,从容就义。临刑时,几万市民含泪同五人诀别。 事后,为了抗议杀害五人,苏州市民曾倡议拒用天启钱达十个月之久。群众斗争的威力,惊得气焰嚣张的魏忠贤“逡巡畏义”,从此“不敢复有株治”。十一个月后,熹宗死了,魏忠贤失了靠山,畏罪自杀。苏州人民倡议公葬五位义士,一夜之间,把毛一鹭为向魏忠贤献媚而监造的魏忠贤生祠拆为平地,在它的废基上修建了五义士的墓。

苏州市民暴动过程

起因

发展

高潮

结局

周公被逮,士人声义

缇骑厉斥,众不能堪

吴民痛心,噪而相逐

中丞请示,按诛五人

英勇抗暴

写五人事迹为什么处处用“吴之民”?

“吴之民”与“五人”是全体与部分的关系,不单写五人而写包括五人在内的吴之民,十分有力的表现出民心所向、正义所在。

意气扬扬,谈笑以死

断头悬城,色不少变

贤士发金,脰与尸和

慷慨就义

大夫修墓,立石作记

(嫉恶如仇、视死如归)

(正气长存)

旌其正义

五人墓碑记

第三课时

1、其为时止十有一月耳 夫十有一月之中

2、敛赀财以送其行

3、颜色不少变。

3、亦曷故哉

通假字

“有”同“又”。

“赀”同“资”,资财,钱财。读zī

“曷”通“何”

“少”通“稍”

1、吾社之行为士先者

2、是时以大中丞抚吴者为魏之私人。

3、按诛五人

古今异义

“行为”是“行”和“为”两个词的连用。行:品行,名词;为,成为,动词。今义为:受思想支配而表现在外面的活动。

私人:党羽;今指与公家相对的个人。

按:查究。今常用义为:压住,依靠等。

4 颜色不少变

视五人之死

6 令五人者保其首领以老于户牖之下。

7吴之民方痛心焉

颜色:面貌、容貌、脸色。今指由物反射或透过的光波通过视觉所产生的印象。

视:比较。今看。

首领:头颅,脑袋。今某些集团领导人

痛心:痛恨;今极端伤心

8非常之谋难于猝发

9意气扬扬

神情。今意志和气概;志趣和性格;由于主观和偏激产生的情绪

非常:非同寻常;今很,极

10郡之贤士大夫请于当道。 古义:执掌政权的人。今:路中间.

11凡富贵之子,慷慨得志之徒

古:胸怀大志,情绪激昂。今:不吝啬

1、人皆得以隶养之

2、去今墓而葬之

3、其疾病而死

4、为之声义

5、缇骑按剑而前

6、是时大中丞抚吴者为魏之私人

隶,名词作状语,当作

奴隶那样。

墓:名词用作动词,修墓。

疾病:名词用作动词

生病。

声:名词用作动词,伸张

前:名词作动词,走上前。

抚:用作动词,出任巡抚。

7、哀斯墓之徒有其石也而为之记

8 、不能容于远近

9、 抶而仆之

10、 安能屈豪杰之流

远近:形容词用于名词,远近的人;远近的百姓。

仆:动词使动用法,使……倒下

屈:动词使动用法,使……屈身

记:名词用作动词,作记。

10 哀斯墓之徒有其石也而为之记

11 不复敢有诛治

12 激昂大义

荣于身后

尽其天年。

哀,形容词意动用法,以……为哀,哀惜。

诛治:动词用作名词,株连治罪的事情。

激昂:形容词用作动词,激动振奋。

荣:名词使动用法,使……得到荣誉。

尽:副词用作动词,享尽。

1、 列其姓名于大堤之上

2、 且立石于其墓之门

3、 忠义暴于朝廷

4、 荣于身后

5、 不能容于远近

6 、 而五人生于编伍之间

7、 忠丞匿于溷藩以免

8、 令五人保其首领以老于户牖之下

9、 匹夫之有重于社稷

介词结构后置句

1、即今之傫然在墓者也。

2、斯固百世之遇也。

3、五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也

4、是时以大中丞抚吴者为魏之私人

5、故今墓中全乎为五人也

6、不可谓非五人之力也

判断句

1、激于义而死焉者也

2、不能容于远近

3、予犹记周公之被逮

4、 激昂(于)大义

5、周公之逮所由使也

1、 谁为哀者

2 钩党之捕遍于天下

疑问句,代词作宾语,宾语前置

“之”字提宾

被动句

宾语前置

被正义所激发

被远近人的收留

以“被”表被动

被大义所激励

省略句

1 断头置 城上

2 投缳 道路

3激昂 大义

4 扼腕 墓道

5亦以 明死生之大

(于)

(于)

(于)

(于)

(以)

整治,治理。

即除魏阉废祠之址以葬之

登自东除。《二京赋》张衡

诛乱除害。 《史记》

予除右丞相兼枢密使,都督诸路军马。《〈指南路〉后序》

台阶。

清除,去掉。

拜官,任命授职。

除

终于

士兵

死

结束,终了

买五人之脰而之,卒于尸合。

(《五人墓碑记》)

项燕为楚,数有功,爱士卒,楚人怜之。(《陈涉世家》)

卒于二年

卒岁穷年

卒

发

有贤士大大夫发五十金。

而又有剪发杜门,佯狂不知所之者。

安能屈豪杰之流,扼腕墓道,

发其志士之悲哉!

见发矢十其中八九。

舜发于畎亩之中。

发闾左適戍渔阳九百人。

(《陈涉世家》)

怀怒不发,休祲降于天。

(《唐雎不辱使命》)

征于色,发于声,而后喻。

野芳发而幽香 ,佳木秀而繁阴。

拿出

头发

抒发

发射,射出

起,起用

征发,派遣

发作,爆发

显现

开放

凡富贵之子,慷慨得志之徒。

故予与同社诸君子哀斯墓之徒有其石也而为之记

而安陵以五十之地存者,徒以有先生业。《唐雎不辱使命》

徒

同一类人

仅仅

空,徒然

去今之墓而葬焉

其疾病而死

死而湮没不足道者

缇骑按剑而前

缙绅而不易其志者

哀斯墓之徒有其石也而为之记

而

表并列

表因果

表承接

表修饰

表转折

表目的

死而湮没不足道者,亦已众矣。

始为篱,已为墙

可以已大风

日过午已昏

学不可以已

程度副词 很

已经 副词

已而 然后 连词

治疗

停止 完毕 动词

已

而

1、而又有剪发杜门

2、而五人亦得以加其土封

3、无有不过而拜且泣者

表并列

表并列

表承接

于

激于义而死\容于远近

请于当道\请于朝

且立石于其墓之门

有重于社稷

被

向

在

对

以

除魏阉废祠之址以葬之

以旌其所为

以大中丞抚吴

厉声以呵

匿于溷藩以免

既而以吴民之乱请于朝

卒以吾郡之发愤一击

表目的

表目的

凭借

表修饰

表因果

拿,把

因为

之

由是观之

则今之高爵显位

佯狂不知所之也

视五人之死

列其姓名于大堤之上

凡四方之士

斯固百世之遇也。

老于户牖之下

人皆得以隶使之

豪杰之流

志士之悲哉

哀斯墓之徒其石也而为之记

明死生之大

匹夫之有重于社稷也。

助词

的

动,到,往

的

代词

那

的

取独;代“墓碑”

的

取独

文 言 虚 词

〔之〕

1.用作代词。可以代人、事、物。代人多是第三人称,译为他(他们)、它(它们)。作宾语或兼语,不作主语。例:

除魏阉废祠之址以葬之

吾社之行为士先者,为之声义

众不能堪,抶而仆之

买五人之脰而函之

哀斯墓之徒有其石也而为之记

(他们,代五人,宾语)

(他,代周顺昌,宾语)

(他,代缇骑,宾语)

(它,代五人之脰,宾语)

(它,代石碑,介词宾语)

2.用作助词。分几种情况

(一)结构助词,定语的标志,用在定语和中心词(名词)之间,可译为“的”,有的可不译。

例:买五人之脰而函之

即除魏阉废祠之址

郡之贤士大夫请于当道

立石于其墓之门

呼中丞之名而詈之

即今之傫然在墓者也

故今之墓中全乎为五人也

则今之高爵显位

( 二)助词。当主谓短语在句子中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主谓之间,起取消句子独立性的作用。译时可省去。

例:盖当蓼洲周公之被逮(“周公被逮”是主谓短语,作“当”的宾语)

夫五人之死,去今之墓而葬焉(“五人死”是主谓短语,作全句主语)

予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望(“周公被逮”是主谓短语,在句中作主语,谓语是“在”。“周公被逮在……望”又是主谓短语作“记”的宾语。)

卒以吾郡之发愤一击,不敢复有株治。(“吾郡发愤一击”是主谓短语作介词“以”的宾语)

待圣人之出而投缳道路(“圣人出”是主谓短语,作“待”的宾语)

亦以明死生之大,匹夫之有重于社稷也(“匹夫有重于社稷”是主谓短语,作“明”的宾语。)

(三)结构助词,宾语前置标志。用在被提前的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。

例:钩党之捕遍于天下(“钩党之捕”就是“捕钩党”)

(四)音节助词。用在形容词、副词或某些动词末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字。只起调节音节作用,无义,译时应省去。

例:由是观之(用在动词“观”后,起调节音节作用。)

3动词。可译为“去”、“往”、“到……去”。

例:而又有剪发杜门,佯狂不知所之者(所之,去的地方)

①吾社之行为士先者,为之伸义,敛赀财以送其行。

②安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉?

③亦以明生死之大,匹夫之有重于社稷也。

译:我们复社中一些品德高尚的人,为他伸张正义,募集钱财,送他起程。

译:又怎能使豪杰之流为之倾倒,在墓门前扼腕叹息,抒发其志士的悲叹呢?

译:也借以说明生死意义的重大,即使一个普通老百姓,对于国家也有重要的作用啊!