1.1静电的产生及其微观解释 同步练习(word解析版)

文档属性

| 名称 | 1.1静电的产生及其微观解释 同步练习(word解析版) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 204.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-09-09 07:46:36 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年鲁科版(2019)必修第三册

1.1静电的产生及其微观解释

同步练习(解析版)

1.下列描述正确的是( )

A.开普勒提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆

B.牛顿通过实验测出了万有引力常数

C.库仑通过扭秤实验测定了电子的电荷量

D.库仑最早测出了元电荷的数值

2.下面说法正确的是

A.元电荷实质上是指电子或质子本身

B.只有很小的带电物体才能视为点电荷

C.任何带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍

D.经过摩擦使某物体带负电,那么该物体在摩擦过程中产生了额外的电子

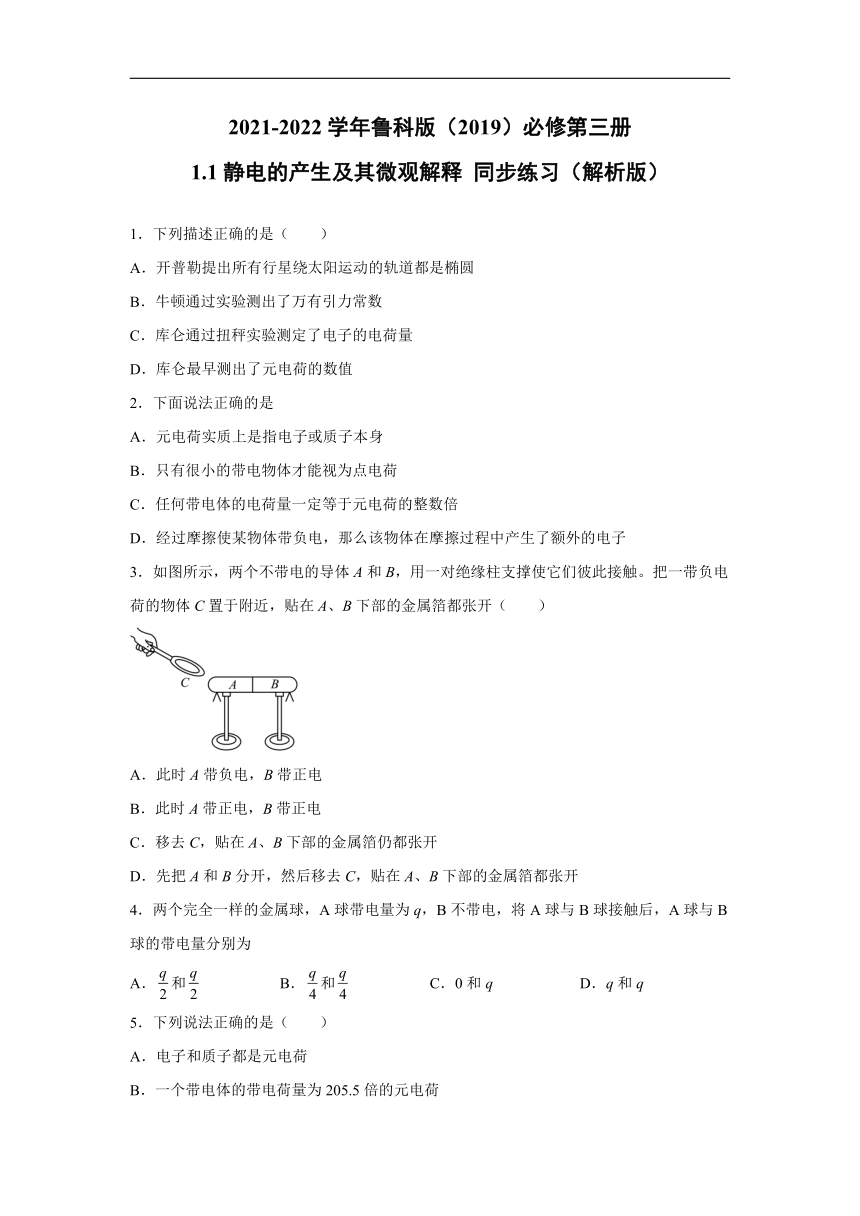

3.如图所示,两个不带电的导体A和B,用一对绝缘柱支撑使它们彼此接触。把一带负电荷的物体C置于附近,贴在A、B下部的金属箔都张开( )

A.此时A带负电,B带正电

B.此时A带正电,B带正电

C.移去C,贴在A、B下部的金属箔仍都张开

D.先把A和B分开,然后移去C,贴在A、B下部的金属箔都张开

4.两个完全一样的金属球,A球带电量为q,B不带电,将A球与B球接触后,A球与B球的带电量分别为

A.和

B.和

C.0和q

D.q和q

5.下列说法正确的是( )

A.电子和质子都是元电荷

B.一个带电体的带电荷量为205.5倍的元电荷

C.元电荷是最小的带电单位

D.物体的带电荷量可以是任意值

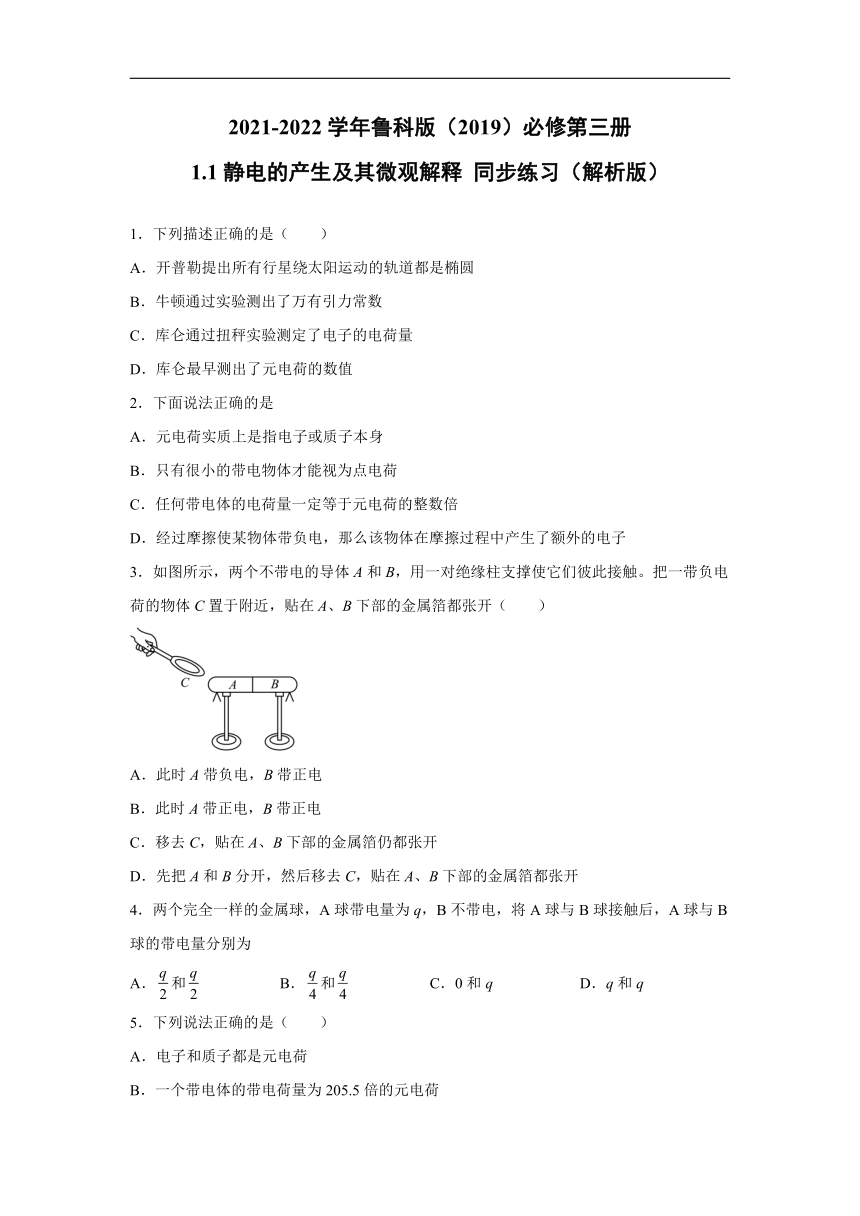

6.用绝缘柱支撑着贴有小金属箔的导体A和B,使它们彼此接触,起初它们不带电,贴在它们下部的并列平行双金属箔是闭合的.现将带正电荷的物体C移近导体A,发现金属箔都张开一定的角度,如图所示,则

A.导体B下部的金属箔感应出负电荷

B.导体A下部的金属箔感应出正电荷

C.导体A和B下部的金属箔都感应出负电荷

D.导体A感应出负电荷,导体B感应出等量的正电荷

7.关于摩擦起电现象,下列说法中正确的是( )

A.摩擦起电现象使本来没有电子或质子的物体产生了电子或质子

B.两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量异种电荷

C.摩擦起电可能是因为摩擦导致质子从一个物体转移到另一个物体而形成的

D.用丝绸糜擦玻璃棒时,电子从丝绸转移到玻璃棒上,玻璃棒因质子数少于电子数而显示带负电

8.关于元电荷和点电荷下列说法正确的是(

)

A.元电荷就是点电荷

B.元电荷实际上是指电子和质子本身

C.所有带电体的电荷量一定等于元电荷

D.一个带电体能否看成点电荷,不是看它尺寸的绝对值,而是看它的形状和尺寸对相互作用力的影响能否忽略不计

9.和是原来都不带电的物体,它们互相摩擦后带的正电荷。下列判断中正确的是( )

A.在摩擦前和的内部没有任何电荷

B.摩擦的过程中电子从转移到了

C.在摩擦后一定带的负电荷

D.在摩擦过程中失去了个电子

10.真空中两个完全相同、带等量同种电荷的金属小球A和B(可视为点电荷),分别固定在两处,它们之间的静电力为F,用一个不带电的同样金属球C先后与A、B球接触,然后移开球C,此时A、B球间的静电力为

A.

B.

C.

D.

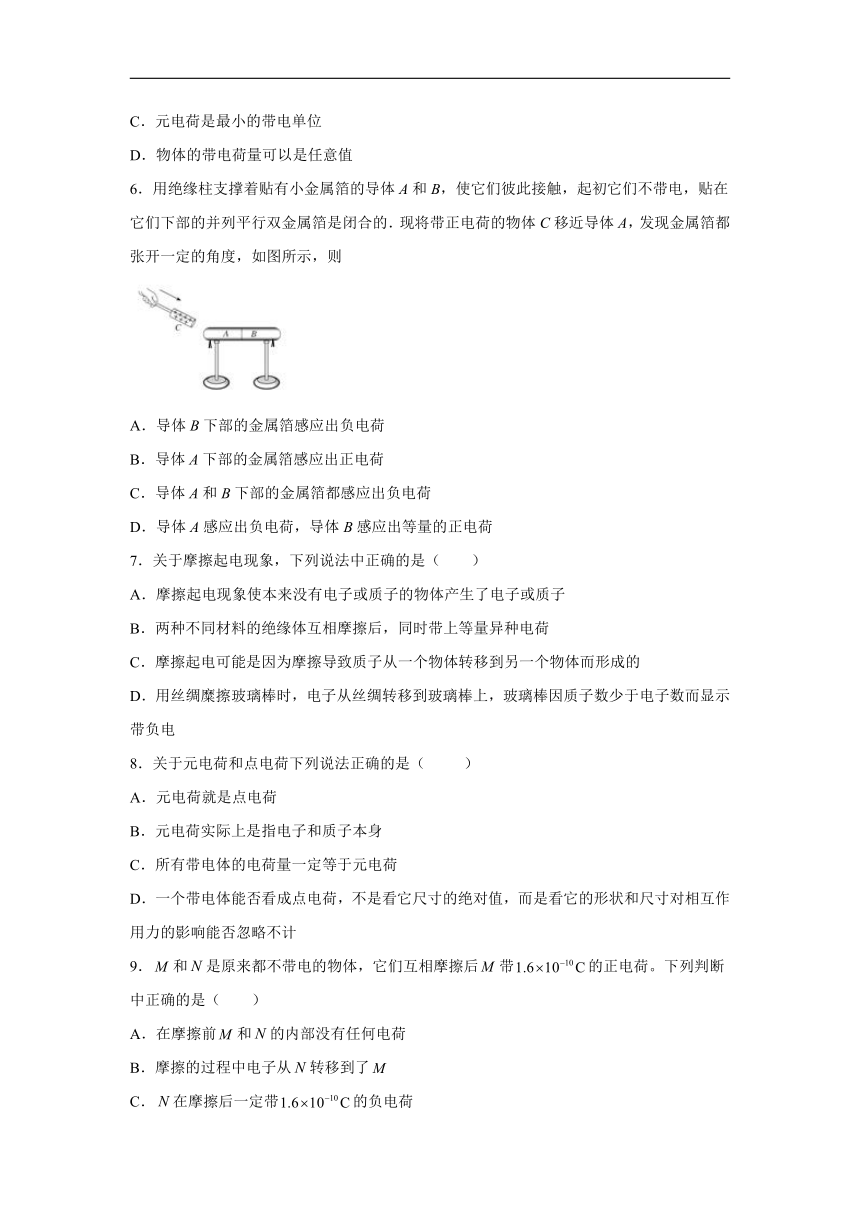

11.如图所示,当一个金属球A靠近一个带正电的验电器上的的金属小球B时,验电器中金属箔片的张角增大,下列关于A的带电情况判断正确的是( )

A.可能不带电

B.一定带正电

C.可能带正电

D.一定带负电

12.关于物体的带电荷量,以下说法中正确的是( )

A.物体所带的电荷量可以为任意实数

B.不带电的物体上,既没有正电荷也没有负电荷

C.摩擦起电过程,是靠摩擦产生了电荷

D.物体带电+1.60×10-9C,这是因为该物体失去了1.0×1010个电子

13.关于摩擦起电现象,下列说法正确的是( )

A.摩擦起电现象使本来没有电子和质子的物体中产生了电子和质子

B.两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量异种电荷

C.摩擦起电的原因是摩擦导致质子从一个物体转移到了另一个物体上

D.丝绸摩擦玻璃棒时,电子从玻璃棒上转移到丝绸上,玻璃棒因质子数多于电子数而显正电

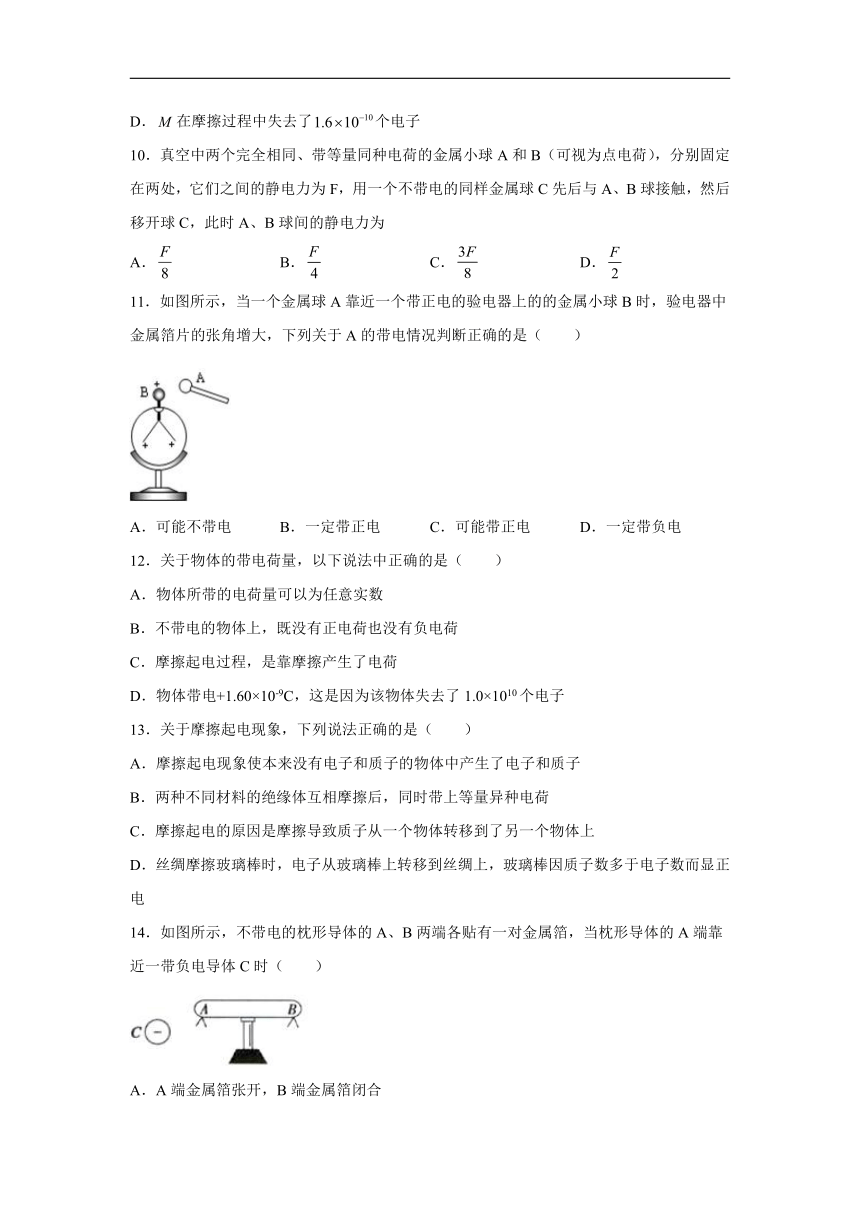

14.如图所示,不带电的枕形导体的A、B两端各贴有一对金属箔,当枕形导体的A端靠近一带负电导体C时(

)

A.A端金属箔张开,B端金属箔闭合

B.用手触摸枕形导体后(手不移开),A端金属箔仍张开,B端金属箔闭合

C.用手触摸枕形导体后,将手移开再移走C,两对金属箔均张开

D.选项A中两对金属箔分别带异种电荷,选项C中两对金属箔带同种电荷

15.已知验电器带上正电荷后,验电器上的金箔张开了一定角度,下列说法正确的是( )

A.如果用另一带电体接触验电器的金属球,金箔张角更大,则可以判定带电体一定带正电

B.如果用另一带电体接触验电器的金属球,金箔张角变小,则可以判定带电体一定带负电

C.如果用另一带电体接触验电器的金属球,金箔张角先变小后变大,则可以判定带电体一定带负电

D.如果用另一导体靠近验电器的金属球,金箔张角变小,则可以判定导体一定带负电

16.如图所示,a、b、c、d为四个带电小球,两球之间的作用分别为a吸引d,b排斥c,c排斥a,d吸引b,则(

)

A.仅有两个小球带同种电荷

B.仅有三个小球带同种电荷

C.c、d小球带同种电荷

D.c、d小球带异种电荷

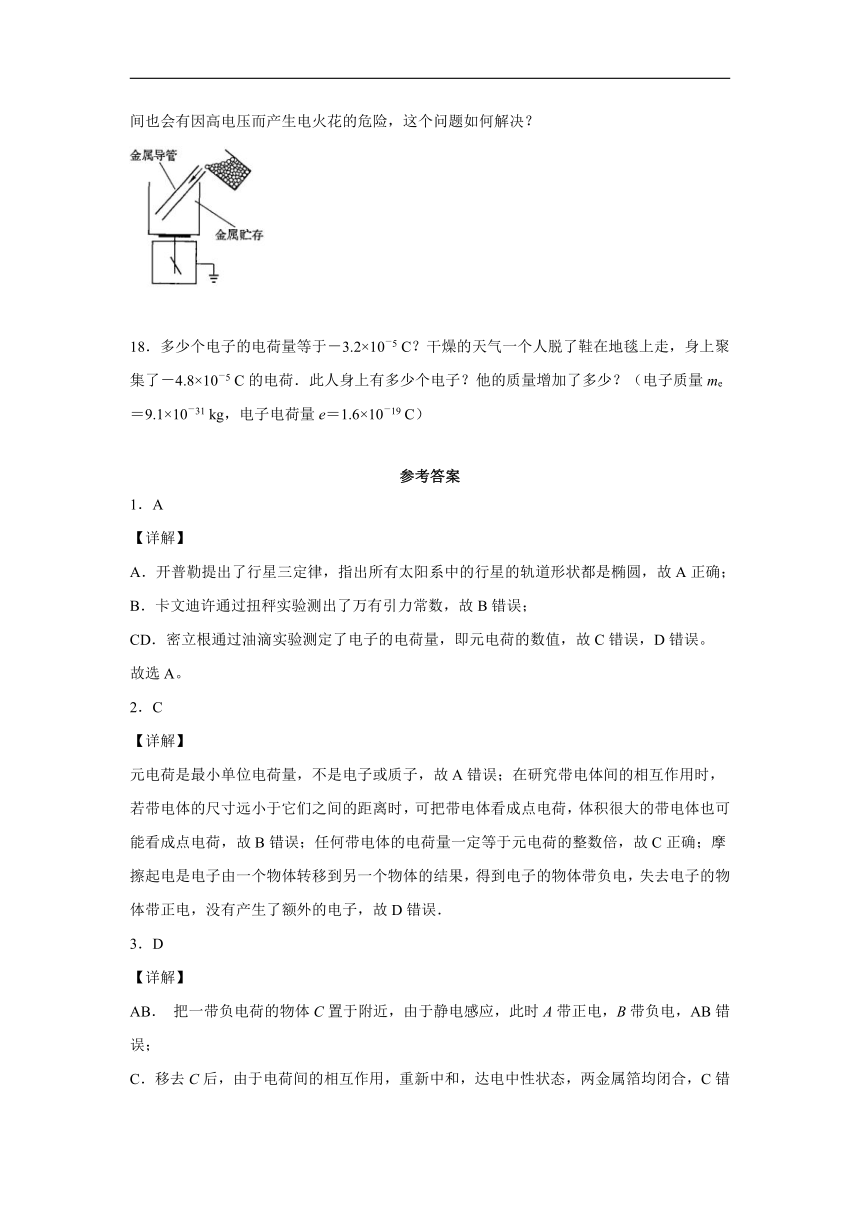

17.在化学工业和食品工业生产中,液体和粉末通过管道传输时,由于与管壁摩擦而产生静电,它们长时间地保存着大量的电荷,与管壁间的电压可高达几万伏,如果突然发生放电,就会产生电火花而引发火灾.

我们用如图所示的模拟装置对上述过程进行研究.在该装置中,用聚苯乙烯小球模拟管道中流动的粉末上电荷积累的情况,本装置还可用来研究如下的可能因素对电荷积累多少的影响,这些可能因素是:小球的速度,管道的长度,在贮存筒中搅动小球,把导电的添加剂与小球混合等.

(1)简述该装置的工作原理.

(2)设计一个方案,研究小球上电荷的积累与小球速度的定性关系.

(3)在实际生产中,为减少管道传输中由于静电积累而引起的火花的危险,你有什么建议吗?

(4)实际传输时,由于金属导管深入金属贮存筒内,导管与筒、带电的粉末和液体与筒之间也会有因高电压而产生电火花的危险,这个问题如何解决?

18.多少个电子的电荷量等于-3.2×10-5

C?干燥的天气一个人脱了鞋在地毯上走,身上聚集了-4.8×10-5

C的电荷.此人身上有多少个电子?他的质量增加了多少?(电子质量me=9.1×10-31

kg,电子电荷量e=1.6×10-19

C)

参考答案

1.A

【详解】

A.开普勒提出了行星三定律,指出所有太阳系中的行星的轨道形状都是椭圆,故A正确;

B.卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常数,故B错误;

CD.密立根通过油滴实验测定了电子的电荷量,即元电荷的数值,故C错误,D错误。

故选A。

2.C

【详解】

元电荷是最小单位电荷量,不是电子或质子,故A错误;在研究带电体间的相互作用时,若带电体的尺寸远小于它们之间的距离时,可把带电体看成点电荷,体积很大的带电体也可能看成点电荷,故B错误;任何带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍,故C正确;摩擦起电是电子由一个物体转移到另一个物体的结果,得到电子的物体带负电,失去电子的物体带正电,没有产生了额外的电子,故D错误.

3.D

【详解】

AB.

把一带负电荷的物体C置于附近,由于静电感应,此时A带正电,B带负电,AB错误;

C.移去C后,由于电荷间的相互作用,重新中和,达电中性状态,两金属箔均闭合,C错误;

D.先把AB分开,则A带正电,B带负电,移去C后,电荷不能再进行中和,两金属箔仍然张开,D正确;

故选D。

4.A

【解析】

两个等大的球接触后,电量均分,可知将A球与B球接触后,A球与B球的带电量分别为

,故选A.

5.C

【详解】

AC.元电荷是最小的带电单位,,元电荷不是带电粒子,故A错误,C正确;

BD.一个带电体所带的电荷量或者是元电荷或者是元电荷的整数倍,不可以任意取值,故BD错误。

故选C。

6.D

【详解】

把带正电荷的物体C移近导体A稳定后,由于静电感应,同种电荷相排斥异种电荷相吸引,正电荷靠近A后A带负电荷,A端金属箔片张开,B端带正电荷,B端金属箔片张开.

故选D.

点晴:解决本题关键理解静电感应实质是电荷从A端移到B端,并不是从一个物体转移到另一物体上.

7.B

【详解】

A.摩擦起电现象的实质是电荷的转移,而不是产生了电子或质子,故A错误;

B.两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量异种电荷,故B正确;

C.摩擦起电是因为摩擦导致电子从一个物体转移到另一个物体而形成的,故C错误;

D.用丝绸摩擦玻璃棒时,电子从玻璃棒上转移到丝绸上,玻璃棒因质子数多于电子数而显示带正电,故D错误。

故选B。

8.D

【详解】

AB.

元电荷是指一个电子所带的电荷量,元电荷是最小电荷单位,并不是指电子或质子本身,也不是点电荷,故AB错误;

C.

任何带电体所带电荷量或等于元电荷e,或者是元电荷e的整数倍,故C错误;

D.

点电荷是理想化模型,一个带电体能否看成点电荷,不是看它的尺寸的绝对值,而是看它的形状和尺寸对相互作用力的影响能否忽略不计,故D正确

9.C

【详解】

A.摩擦前M和N的内部都带电荷,且正电荷和负电荷数目相等,故对外不显电性,故A错误;

BC.互相摩擦后M带1.6×10-19C正电荷,说明失去了负电荷,故电子从M转移到了N,则N带1.6×10-19C的负电荷,故C正确,B错误;

D

.M在摩擦过程中失去

个电子,故D错误。

故选C。

10.C

【详解】

真空中两个静止点电荷间的静电力大小为:,

不带电的同样的金属小球C先与A接触:,

带同种电荷的金属小球C再与B接触:,

则两点电荷间的静电力大小为:,

故C正确,ABD错误.

【点睛】

由库仑定律可知,在真空是必须确保电荷量不变,且电荷间距要大是能将带电量看成点来处理.同时两球带同种电荷,所以当与A球接触后的小球C与B球接触时,则先出现电荷中和,然后再平分电荷.

11.B

【详解】

A.如果A球不带电,在靠近B球时,发生静电感应现象使A球上电荷重新分布,靠近B球的端面出现负的感应电荷,而背向B球的端面出现正的感应电荷。A球上的感应电荷与验电器上的正电荷发生相互作用,因距离的不同而表现为吸引作用,从而使金属箔的张角减小,故A错误;

BCD.如果A球带正电,靠近验电器的B球时,同种电荷相互排斥,使金属球B上的正电荷逐渐“下移”,从而使两金属箔的张角增大,反之,如果A球带负电,则使张角减小

,故B正确,CD错误。

故选B。

12.D

【详解】

A.物体所带的电荷量不能为任意实数,只能为元电荷的整数倍,A错误;

B.不带电的物体,并不是没有正、负电荷,而是正负电荷一样多,没有多余的电荷,B错误;

C.不同的物质对电荷的束缚本领不同,物体发生摩擦的过程中,只是电荷发生了转移,并没有产生新的电荷,C错误;

D.正电荷不能随便移动,电子容易移动,由于一个电子带电量为1.6×10-19,因此物体失去了1×1010个电子,D正确。

故选D。

13.BD

【详解】

摩擦起电实质是由于两个物体的原子核对核外电子的约束能力不相同,因而电子可以在物体间转移。若一个物体失去电子,其质子数比电子数多,我们说它带正电荷。若一个物体得到电子,其质子数比电子数少,我们说它带负电荷。使物体带电并不是创造出电荷。

A.摩擦起电现象是电子转移,而不是产生电子和质子,故A错误;

B.两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量异种电荷,故B正确;

C.摩擦起电是因为摩擦导致电子从一个物体转移到另一个物体而形成的,故C错误;

D.丝绸摩擦玻璃棒时,电子从玻璃棒上转移到丝绸上,玻璃棒因质子数多于电子数而显示带正电荷,故D正确。

故选BD。

14.BCD

【详解】

A.由于静电感应,带负电荷的导体C放在枕形导体附近,在A端出现了正电荷,在B端出现了负电荷,金属箔带同种电荷相斥而张开,选项A错误;

B.用手触摸枕形导体后,B端不是最远端了,这样B端不再带电荷,金属箔闭合,选项B正确;

C.用手触摸枕形导体时,只有A端带正电荷,将手和C移走后,不再有静电感应,A端所带正电简便分布在枕形导体上,A、B端均带有正电荷,两对金属箔均张开,选项C正确;

D.从以上分析可看出选项D也正确;

故选BCD。

15.AC

【详解】

A.验电器上带正电荷后,验电器上的金箔张开一定角度,如果用另一个带电体接触验电器的金属球,金箔张角变大,说明电荷量变大,则带电体一定带正电,故A正确;

B.如果用另一带电体接触验电器的金属球,金箔张角变小,则带电体可能带负电,也可能不带电,也可能带正电,但电荷量较小,故B错误;

C.如果用另一带电体接触验电器的金属球,金箔张角先变小后变大,则可以判定带电体带负电,接触时电荷量先中和后平分,故C正确;

D.如果用另一导体靠近验电器的金属球,金箔张角变小,则导体可能带负电,也可能不带电,故D错误;

故选AC。

16.BD

【详解】

试题分析:设a带正电,则a吸d,异种电荷相吸,所以d带负电.c斥a,同种电荷相斥,所以c带正电.

d吸b,所以b带正电;即a+、d-、c+、b+;故选BD.

考点:电荷间的相互作用

【名师点睛】本题比较简单,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;可采用假设法进行分析判断.

17.(1)见解析

(2)见解析

(3)见解析

(4)把管子与贮存筒用金属导线连接起来,并把贮存筒接地

【详解】

(1)聚苯乙烯是不良导体,用它做成的小球在沿导管下落时由于摩擦而带电,小球进入金属贮存筒使筒也带上电荷,静电计指针就张开,可以从指针张开的角度来了解小球积累电荷的多少

。(2)控制小球用不同的速度通过金属导管倒入金属贮存筒内,分别观察记录速度不同时静电计指针张开的角度,通过比较速度和指针张开角度的大小来确定关系。

(3)①在保证完成生产任务的前提下尽量减小小球的流动速度。②在保证将小球输送到金属贮存简的前提下尽量缩短金属导管的长度。③减少搅拌次数。④将导电添加剂与小球混合并搅拌均匀。(4)把管子与贮存筒用金属导线连接起来,并把贮存筒接地

18.,,

【详解】

电荷量含有的电子数为

的电荷含有的电子数为

增加的质量为

1.1静电的产生及其微观解释

同步练习(解析版)

1.下列描述正确的是( )

A.开普勒提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆

B.牛顿通过实验测出了万有引力常数

C.库仑通过扭秤实验测定了电子的电荷量

D.库仑最早测出了元电荷的数值

2.下面说法正确的是

A.元电荷实质上是指电子或质子本身

B.只有很小的带电物体才能视为点电荷

C.任何带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍

D.经过摩擦使某物体带负电,那么该物体在摩擦过程中产生了额外的电子

3.如图所示,两个不带电的导体A和B,用一对绝缘柱支撑使它们彼此接触。把一带负电荷的物体C置于附近,贴在A、B下部的金属箔都张开( )

A.此时A带负电,B带正电

B.此时A带正电,B带正电

C.移去C,贴在A、B下部的金属箔仍都张开

D.先把A和B分开,然后移去C,贴在A、B下部的金属箔都张开

4.两个完全一样的金属球,A球带电量为q,B不带电,将A球与B球接触后,A球与B球的带电量分别为

A.和

B.和

C.0和q

D.q和q

5.下列说法正确的是( )

A.电子和质子都是元电荷

B.一个带电体的带电荷量为205.5倍的元电荷

C.元电荷是最小的带电单位

D.物体的带电荷量可以是任意值

6.用绝缘柱支撑着贴有小金属箔的导体A和B,使它们彼此接触,起初它们不带电,贴在它们下部的并列平行双金属箔是闭合的.现将带正电荷的物体C移近导体A,发现金属箔都张开一定的角度,如图所示,则

A.导体B下部的金属箔感应出负电荷

B.导体A下部的金属箔感应出正电荷

C.导体A和B下部的金属箔都感应出负电荷

D.导体A感应出负电荷,导体B感应出等量的正电荷

7.关于摩擦起电现象,下列说法中正确的是( )

A.摩擦起电现象使本来没有电子或质子的物体产生了电子或质子

B.两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量异种电荷

C.摩擦起电可能是因为摩擦导致质子从一个物体转移到另一个物体而形成的

D.用丝绸糜擦玻璃棒时,电子从丝绸转移到玻璃棒上,玻璃棒因质子数少于电子数而显示带负电

8.关于元电荷和点电荷下列说法正确的是(

)

A.元电荷就是点电荷

B.元电荷实际上是指电子和质子本身

C.所有带电体的电荷量一定等于元电荷

D.一个带电体能否看成点电荷,不是看它尺寸的绝对值,而是看它的形状和尺寸对相互作用力的影响能否忽略不计

9.和是原来都不带电的物体,它们互相摩擦后带的正电荷。下列判断中正确的是( )

A.在摩擦前和的内部没有任何电荷

B.摩擦的过程中电子从转移到了

C.在摩擦后一定带的负电荷

D.在摩擦过程中失去了个电子

10.真空中两个完全相同、带等量同种电荷的金属小球A和B(可视为点电荷),分别固定在两处,它们之间的静电力为F,用一个不带电的同样金属球C先后与A、B球接触,然后移开球C,此时A、B球间的静电力为

A.

B.

C.

D.

11.如图所示,当一个金属球A靠近一个带正电的验电器上的的金属小球B时,验电器中金属箔片的张角增大,下列关于A的带电情况判断正确的是( )

A.可能不带电

B.一定带正电

C.可能带正电

D.一定带负电

12.关于物体的带电荷量,以下说法中正确的是( )

A.物体所带的电荷量可以为任意实数

B.不带电的物体上,既没有正电荷也没有负电荷

C.摩擦起电过程,是靠摩擦产生了电荷

D.物体带电+1.60×10-9C,这是因为该物体失去了1.0×1010个电子

13.关于摩擦起电现象,下列说法正确的是( )

A.摩擦起电现象使本来没有电子和质子的物体中产生了电子和质子

B.两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量异种电荷

C.摩擦起电的原因是摩擦导致质子从一个物体转移到了另一个物体上

D.丝绸摩擦玻璃棒时,电子从玻璃棒上转移到丝绸上,玻璃棒因质子数多于电子数而显正电

14.如图所示,不带电的枕形导体的A、B两端各贴有一对金属箔,当枕形导体的A端靠近一带负电导体C时(

)

A.A端金属箔张开,B端金属箔闭合

B.用手触摸枕形导体后(手不移开),A端金属箔仍张开,B端金属箔闭合

C.用手触摸枕形导体后,将手移开再移走C,两对金属箔均张开

D.选项A中两对金属箔分别带异种电荷,选项C中两对金属箔带同种电荷

15.已知验电器带上正电荷后,验电器上的金箔张开了一定角度,下列说法正确的是( )

A.如果用另一带电体接触验电器的金属球,金箔张角更大,则可以判定带电体一定带正电

B.如果用另一带电体接触验电器的金属球,金箔张角变小,则可以判定带电体一定带负电

C.如果用另一带电体接触验电器的金属球,金箔张角先变小后变大,则可以判定带电体一定带负电

D.如果用另一导体靠近验电器的金属球,金箔张角变小,则可以判定导体一定带负电

16.如图所示,a、b、c、d为四个带电小球,两球之间的作用分别为a吸引d,b排斥c,c排斥a,d吸引b,则(

)

A.仅有两个小球带同种电荷

B.仅有三个小球带同种电荷

C.c、d小球带同种电荷

D.c、d小球带异种电荷

17.在化学工业和食品工业生产中,液体和粉末通过管道传输时,由于与管壁摩擦而产生静电,它们长时间地保存着大量的电荷,与管壁间的电压可高达几万伏,如果突然发生放电,就会产生电火花而引发火灾.

我们用如图所示的模拟装置对上述过程进行研究.在该装置中,用聚苯乙烯小球模拟管道中流动的粉末上电荷积累的情况,本装置还可用来研究如下的可能因素对电荷积累多少的影响,这些可能因素是:小球的速度,管道的长度,在贮存筒中搅动小球,把导电的添加剂与小球混合等.

(1)简述该装置的工作原理.

(2)设计一个方案,研究小球上电荷的积累与小球速度的定性关系.

(3)在实际生产中,为减少管道传输中由于静电积累而引起的火花的危险,你有什么建议吗?

(4)实际传输时,由于金属导管深入金属贮存筒内,导管与筒、带电的粉末和液体与筒之间也会有因高电压而产生电火花的危险,这个问题如何解决?

18.多少个电子的电荷量等于-3.2×10-5

C?干燥的天气一个人脱了鞋在地毯上走,身上聚集了-4.8×10-5

C的电荷.此人身上有多少个电子?他的质量增加了多少?(电子质量me=9.1×10-31

kg,电子电荷量e=1.6×10-19

C)

参考答案

1.A

【详解】

A.开普勒提出了行星三定律,指出所有太阳系中的行星的轨道形状都是椭圆,故A正确;

B.卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常数,故B错误;

CD.密立根通过油滴实验测定了电子的电荷量,即元电荷的数值,故C错误,D错误。

故选A。

2.C

【详解】

元电荷是最小单位电荷量,不是电子或质子,故A错误;在研究带电体间的相互作用时,若带电体的尺寸远小于它们之间的距离时,可把带电体看成点电荷,体积很大的带电体也可能看成点电荷,故B错误;任何带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍,故C正确;摩擦起电是电子由一个物体转移到另一个物体的结果,得到电子的物体带负电,失去电子的物体带正电,没有产生了额外的电子,故D错误.

3.D

【详解】

AB.

把一带负电荷的物体C置于附近,由于静电感应,此时A带正电,B带负电,AB错误;

C.移去C后,由于电荷间的相互作用,重新中和,达电中性状态,两金属箔均闭合,C错误;

D.先把AB分开,则A带正电,B带负电,移去C后,电荷不能再进行中和,两金属箔仍然张开,D正确;

故选D。

4.A

【解析】

两个等大的球接触后,电量均分,可知将A球与B球接触后,A球与B球的带电量分别为

,故选A.

5.C

【详解】

AC.元电荷是最小的带电单位,,元电荷不是带电粒子,故A错误,C正确;

BD.一个带电体所带的电荷量或者是元电荷或者是元电荷的整数倍,不可以任意取值,故BD错误。

故选C。

6.D

【详解】

把带正电荷的物体C移近导体A稳定后,由于静电感应,同种电荷相排斥异种电荷相吸引,正电荷靠近A后A带负电荷,A端金属箔片张开,B端带正电荷,B端金属箔片张开.

故选D.

点晴:解决本题关键理解静电感应实质是电荷从A端移到B端,并不是从一个物体转移到另一物体上.

7.B

【详解】

A.摩擦起电现象的实质是电荷的转移,而不是产生了电子或质子,故A错误;

B.两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量异种电荷,故B正确;

C.摩擦起电是因为摩擦导致电子从一个物体转移到另一个物体而形成的,故C错误;

D.用丝绸摩擦玻璃棒时,电子从玻璃棒上转移到丝绸上,玻璃棒因质子数多于电子数而显示带正电,故D错误。

故选B。

8.D

【详解】

AB.

元电荷是指一个电子所带的电荷量,元电荷是最小电荷单位,并不是指电子或质子本身,也不是点电荷,故AB错误;

C.

任何带电体所带电荷量或等于元电荷e,或者是元电荷e的整数倍,故C错误;

D.

点电荷是理想化模型,一个带电体能否看成点电荷,不是看它的尺寸的绝对值,而是看它的形状和尺寸对相互作用力的影响能否忽略不计,故D正确

9.C

【详解】

A.摩擦前M和N的内部都带电荷,且正电荷和负电荷数目相等,故对外不显电性,故A错误;

BC.互相摩擦后M带1.6×10-19C正电荷,说明失去了负电荷,故电子从M转移到了N,则N带1.6×10-19C的负电荷,故C正确,B错误;

D

.M在摩擦过程中失去

个电子,故D错误。

故选C。

10.C

【详解】

真空中两个静止点电荷间的静电力大小为:,

不带电的同样的金属小球C先与A接触:,

带同种电荷的金属小球C再与B接触:,

则两点电荷间的静电力大小为:,

故C正确,ABD错误.

【点睛】

由库仑定律可知,在真空是必须确保电荷量不变,且电荷间距要大是能将带电量看成点来处理.同时两球带同种电荷,所以当与A球接触后的小球C与B球接触时,则先出现电荷中和,然后再平分电荷.

11.B

【详解】

A.如果A球不带电,在靠近B球时,发生静电感应现象使A球上电荷重新分布,靠近B球的端面出现负的感应电荷,而背向B球的端面出现正的感应电荷。A球上的感应电荷与验电器上的正电荷发生相互作用,因距离的不同而表现为吸引作用,从而使金属箔的张角减小,故A错误;

BCD.如果A球带正电,靠近验电器的B球时,同种电荷相互排斥,使金属球B上的正电荷逐渐“下移”,从而使两金属箔的张角增大,反之,如果A球带负电,则使张角减小

,故B正确,CD错误。

故选B。

12.D

【详解】

A.物体所带的电荷量不能为任意实数,只能为元电荷的整数倍,A错误;

B.不带电的物体,并不是没有正、负电荷,而是正负电荷一样多,没有多余的电荷,B错误;

C.不同的物质对电荷的束缚本领不同,物体发生摩擦的过程中,只是电荷发生了转移,并没有产生新的电荷,C错误;

D.正电荷不能随便移动,电子容易移动,由于一个电子带电量为1.6×10-19,因此物体失去了1×1010个电子,D正确。

故选D。

13.BD

【详解】

摩擦起电实质是由于两个物体的原子核对核外电子的约束能力不相同,因而电子可以在物体间转移。若一个物体失去电子,其质子数比电子数多,我们说它带正电荷。若一个物体得到电子,其质子数比电子数少,我们说它带负电荷。使物体带电并不是创造出电荷。

A.摩擦起电现象是电子转移,而不是产生电子和质子,故A错误;

B.两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量异种电荷,故B正确;

C.摩擦起电是因为摩擦导致电子从一个物体转移到另一个物体而形成的,故C错误;

D.丝绸摩擦玻璃棒时,电子从玻璃棒上转移到丝绸上,玻璃棒因质子数多于电子数而显示带正电荷,故D正确。

故选BD。

14.BCD

【详解】

A.由于静电感应,带负电荷的导体C放在枕形导体附近,在A端出现了正电荷,在B端出现了负电荷,金属箔带同种电荷相斥而张开,选项A错误;

B.用手触摸枕形导体后,B端不是最远端了,这样B端不再带电荷,金属箔闭合,选项B正确;

C.用手触摸枕形导体时,只有A端带正电荷,将手和C移走后,不再有静电感应,A端所带正电简便分布在枕形导体上,A、B端均带有正电荷,两对金属箔均张开,选项C正确;

D.从以上分析可看出选项D也正确;

故选BCD。

15.AC

【详解】

A.验电器上带正电荷后,验电器上的金箔张开一定角度,如果用另一个带电体接触验电器的金属球,金箔张角变大,说明电荷量变大,则带电体一定带正电,故A正确;

B.如果用另一带电体接触验电器的金属球,金箔张角变小,则带电体可能带负电,也可能不带电,也可能带正电,但电荷量较小,故B错误;

C.如果用另一带电体接触验电器的金属球,金箔张角先变小后变大,则可以判定带电体带负电,接触时电荷量先中和后平分,故C正确;

D.如果用另一导体靠近验电器的金属球,金箔张角变小,则导体可能带负电,也可能不带电,故D错误;

故选AC。

16.BD

【详解】

试题分析:设a带正电,则a吸d,异种电荷相吸,所以d带负电.c斥a,同种电荷相斥,所以c带正电.

d吸b,所以b带正电;即a+、d-、c+、b+;故选BD.

考点:电荷间的相互作用

【名师点睛】本题比较简单,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引;可采用假设法进行分析判断.

17.(1)见解析

(2)见解析

(3)见解析

(4)把管子与贮存筒用金属导线连接起来,并把贮存筒接地

【详解】

(1)聚苯乙烯是不良导体,用它做成的小球在沿导管下落时由于摩擦而带电,小球进入金属贮存筒使筒也带上电荷,静电计指针就张开,可以从指针张开的角度来了解小球积累电荷的多少

。(2)控制小球用不同的速度通过金属导管倒入金属贮存筒内,分别观察记录速度不同时静电计指针张开的角度,通过比较速度和指针张开角度的大小来确定关系。

(3)①在保证完成生产任务的前提下尽量减小小球的流动速度。②在保证将小球输送到金属贮存简的前提下尽量缩短金属导管的长度。③减少搅拌次数。④将导电添加剂与小球混合并搅拌均匀。(4)把管子与贮存筒用金属导线连接起来,并把贮存筒接地

18.,,

【详解】

电荷量含有的电子数为

的电荷含有的电子数为

增加的质量为

同课章节目录

- 第1章 静电力与电场强度

- 第1节 静电的产生及其微观解释

- 第2节 库仑定律

- 第3节 电场与电场强度

- 第4节 点电荷的电场 匀强电场

- 第5节 静电的利用与防护

- 第2章 电势能与电势差

- 第1节 静电力做功与电势能

- 第2节 电势与等势面

- 第3节 电势差与电场强度的关系

- 第4节 带电粒子在电场中的运动

- 第5节 科学探究:电容器

- 第3章 恒定电流

- 第1节 电流

- 第2节 电阻

- 第3节 电功与电热

- 第4节 串联电路和并联电路

- 第5节 科学测量:长度的测量及测量工具的选用

- 第6节 科学测量:金属丝的电阻率

- 第4章 闭合电路欧姆定律与科学用电

- 第1节 闭合电路欧姆定律

- 第2节 科学测量:电源的电动势和内阻

- 第3节 科学测量:用多用电表测量电学量

- 第4节 科学用电

- 第5章 初识电磁场与电磁波

- 第1节 磁场及其描述

- 第2节 电磁感应现象及其应用

- 第3节 初识电磁波及其应用

- 第4节 初识光量子与量子世界

- 第6章 能源与可持续发展

- 第1节 能量的多种形式

- 第2节 能量的转化与守恒

- 第3节 珍惜大自然