2021-2022学年统编版(2019)必修中外历史纲要上册第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)必修中外历史纲要上册第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-09 23:16:50 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第2课

诸侯纷争与变法运动

中外历史纲要(上)第一单元第2课

课标要求

春秋战国时期的政治、社会及思想变动

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;

了解老子、孔子学说;

通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

公元前770年,周平王在郑、秦、晋等诸侯的护卫下,将国都由镐京迁至洛邑,开始了东周的历史。

春秋战国时代的社会转型

传统上东周又被分为两个阶段(春秋和战国)。在这两阶段间,中国社会产生了一种革命性的变化。周王(衰微后)本身靠自有的地盘维持他的军事实力,丧失了这领域之后,对诸侯的仲裁也鲜有成效,各国的进贡也告终止。

社会流动性起先使贵族的等级不容易保持,继之则连贵族与平民间的界限也被冲破。生产增加,铜钱开始流行,教育普及。以平民出身的学者也周游列国,说辩于诸侯之间。

——摘编自费正清《中国:传统与变迁》

政治秩序:周王室衰微,诸侯纷争,礼崩乐坏。

经济制度:井田制瓦解、土地私有产生并发展。

社会阶级:新兴地主阶级崛起;士阶层活跃,出现阶级分化。

思想文化:私学兴起,“学在官府”到“学在民间”。出现“百家争鸣”的局面。

大动荡、大变革的社会转型时期

壹

列国纷争与华夏认同

Part

1

——政治大动荡

列国纷争与华夏认同

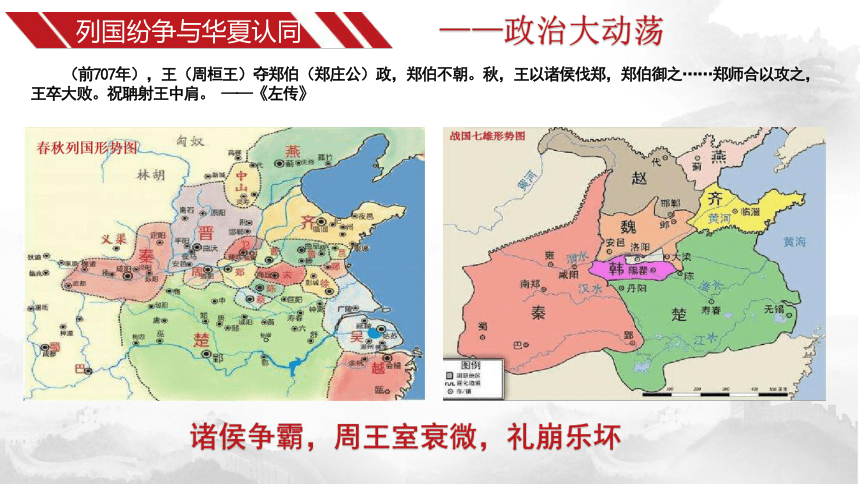

(前707年),王(周桓王)夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸侯伐郑,郑伯御之……郑师合以攻之,王卒大败。祝聃射王中肩。

——《左传》

诸侯争霸,周王室衰微,礼崩乐坏

——政治大动荡

春秋五霸:齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾和越王勾践;另一说法是齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王。

列国纷争与华夏认同

——政治大动荡

周威烈王二十三年(公元前403年),初命晋大夫魏斯、赵籍、韩虔为诸侯……(史称“三家分晋”)。——司马光《资治通鉴》

史料阅读

西汉学者刘向概括战国时期的混乱局面说:田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相仿效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

—刘向《〈战国策〉书录》

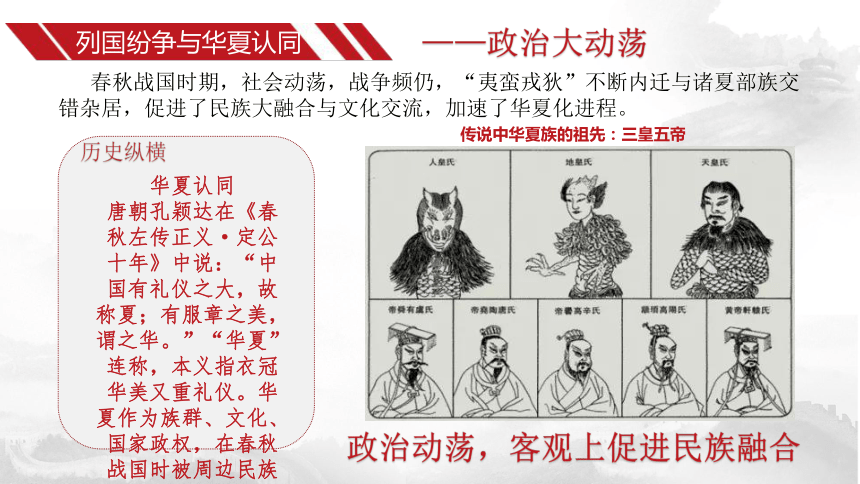

春秋战国时期,社会动荡,战争频仍,“夷蛮戎狄”不断内迁与诸夏部族交错杂居,促进了民族大融合与文化交流,加速了华夏化进程。

列国纷争与华夏认同

华夏认同

唐朝孔颖达在《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为族群、文化、国家政权,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念滋生发展。

历史纵横

传说中华夏族的祖先:三皇五帝

——政治大动荡

政治动荡,客观上促进民族融合

2.董仲舒认为孔子撰《春秋》的目的是尊天子、抑诸侯、崇周制而“大一统”,以此为汉武帝加强中央集权服务,从而将周代历史与汉代政治联系起来。西周时代对于秦汉统一的重要历史影响在于(?

)

A.构建了中央有效控制地方的制度

B.确立了君主大权独揽的集权意识

C.形成了天下一家的文化心理认同

D.实现了国家对土地与人口的控制

C

列国纷争与华夏认同

1.《申报》“时评”栏目曾评述说:“今之时局,略似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也,南北相攻,皖直交斗,滨蜀不靖,犹如诸侯相侵伐也。”这一时局出现在(?

)

A.太平天国运动时期??????

B.义和团运动时期

C.辛亥革命时期?????????

D.北洋军阀统治时期

D

——课堂练习

贰

经济发展与变法运动

Prat

2

——社会大变革

经济发展与变法运动

根据材料并结合所学知识,说明春秋战国时期经济发展的表现。

铁犁牛耕使用和推广,兴修水利和灌溉工程,生产力得到较大发展。

都江堰建成后,成都平原“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府之国”。

春秋栖尊

——生产力大发展

经济发展与变法运动

《史记》记载:商鞅“为田,开阡陌封疆,而赋税平”。《战国策》说商鞅“决裂阡陌,教民耕战”。

井田制瓦解,土地私有制,小农经济逐渐形成。

——生产关系大变革

生产力决定生产关系。

1.据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见图。据此可知,战国以前(?

)

A.铁制农具得到普遍使用

B.新疆地区与中原联系紧密

C.我国的冶铁技术已经相当普及

D.铁器分布可反映社会发展程度

D

2.《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地张,在个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加(?

)

A.促进了个体小农经济的形成???

B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用???

D.阻碍了大土地所有制的成长

A

经济发展与变法运动

——课堂演练

3.现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。1950~1951年河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括钁、锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。材料说明战国时期( )

A.生铁铸造由魏国独断经营

B.成套铁农具有利农业精耕细作

C.铁制农具成为随葬必备品

D.铁制农具最早出现于河南辉县

经济发展与变法运动

B

4.据青铜器铭文,西周中后期,裘卫因经营手工业获得财富和地位,一位名叫矩的贵族用13块耕地,从裘卫那里换取了在王室仪式上穿戴的盛服和玉饰。这一记载反映了( )

A.井田制度松动

B.世袭制度解体

C.抑商政策弱化

D.礼乐制度崩坏

A

农业进步推动社会分工,促进了工商业的繁荣。战国时,手工业分工更加细密,货币流通广泛,各地涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市。不少私营工商业主聚集了大量钱财,有的富比王侯。

经济发展与变法运动

史料阅读

苏秦描绘了战国时期齐国都城临菑的经济繁荣景象:临菑甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临菑之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。

—《史记·苏秦列传》

——工商业大发展

农业发展是商业发展的基础。

经济发展与变法运动

1、图5为春秋战国之际局部示意图。当时,范蠡在陶、子贡在曹鲁之间经商成为巨富,这一现象反映了(

)

A.区域位置影响商贸发展

B.争霸战争促进经济交往

C.交通条件决定地方经济状况

D.城市规模扩大推动商业繁荣

A

拓展思考:影响商业发展的因素有哪些?

发展基础、国家政局、地理位置、货币的发展、技术的发展、政府政策、市场需求、思想观念……

——课堂演练

经济发展与变法运动

材料阅读

春秋战国时期的社会物质生产、生活有了很大的改观,这得益于生产工具的改进和技术的进步。井田制遭到严重的破坏。公元前685年齐国“相地而衰征”,公元前594年鲁国“初税亩”。围绕着“争霸”战争的需要,春秋以至战国的整个历史阶段内,诸侯国都在不停地进行着改革。——潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

战国变法运动是各国在兼并战争压力下,实现大一统的必然要求。各国变法,其基本内容可以分为三个部分,即富国、强兵与君主集权。……为增强国家集权能力、提高国家的资源汲取能力和社会动员能力,加强君主的权力,强化中央集权成为改革的主题和高潮,它以打击旧贵族抵制分裂叛逆势力为核心。……春秋、战国两个时期的变法改革最核心的差异在于是否以君主集权为旨归。

——改编自萧平汉的《战国变法运动与大一统的中央集权》

阅读材料,结合时代背景,分析各国开展变法运动的原因。

——变法大潮流

经济基础决定上层建筑。

经济发展与变法运动

名词解释

商鞅变法:战国时期商鞅在秦国进行的改革。

公元前356年,商鞅进行第一次变法,内容包括:①颁发法律,制定连坐法,轻罪用重刑;②奖励军功,禁止私斗,颁布按军功赏赐的二十等爵制度;③重农抑商,奖励耕织。

公元前350年,商鞅又进行第二次变法,内容包括:①废除贵族的井田制;②普遍推行县制,设置县一级官僚机构;③迁都咸阳,修建宫殿;④统一度量衡制,颁布度量衡的标准器。

商鞅变法促进了秦国社会经济的发展,为秦国统一六国准备了物质和社会条件。

学思之窗

商鞅由卫后入秦后向秦孝公说:治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

——《史记·商君列传》

阅读材料并结合所学知识,谈谈你对商鞅变法思想的认识。

叁

百家争鸣

Prat

3

——学术大争鸣

百家争鸣

概念解析:

百家争鸣是指春秋(前770年—前476年)战国(前475年—前221年)时期知识分子中不同学派的涌现及各家族之间流派争芳斗艳的局面。百家争鸣是社会大变革在意识形态上的反映,各家学派针对当时社会现实问题,提出自己的政治主张。

社会存在决定社会意识。

百家争鸣

—仁爱治国的儒家

儒家思想的创立:春秋·孔子

孔子的仁:“仁者爱人。克己复礼为仁。”“为政以德,譬如北辰。居其所而众星共之。”“仁远乎哉,我欲仁,斯仁至矣。”“能行五者于天下,为仁矣。曰:恭、宽、信、敏、惠。”“己所不欲,勿施于人”。

孔子的礼:

孔子的教育观:

子曰:“学而不思则罔,思而不学则怠。”“不愤不启,不悱不发,与一隅而不以三隅反,则不复也。”“中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也”。——《论语》

百家争鸣

—仁爱治国的儒家

儒家思想的发展:战国·孟子&荀子

思想主张:

政治思想:“仁政”;“制民恒产”、“勿夺农时”、“省刑罚,薄税敛”“民贵君轻”(民本思想)“民为贵,社稷次之,君为轻。”

伦理观:“性本善”。

材料阅读:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之,是非之心,人皆有之‥‥‥仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。”

孟子

荀子

政治思想:施行“仁义”和“王道”(法后王);“君舟民水”的民本思想;主张(隆礼重法)“礼法并用”。

伦理观:“性本恶”

朴素的唯物思想(“制天命而用之”)

1.孔子是儒家学派创始人,汉代崇尚儒学,尊《尚书》等五部书为经典,记录孔子言论的《论语》却不在“五经”之中。对此合理的解释是(

)

A.“五经”为阐发孔子儒学思想而作

B.汉代儒学背离了孔子的儒学思想

C.儒学思想植根于久远的历史传统

D.儒学传统由于秦始皇焚书而断绝

2.孟子发扬孔子开创的儒学,主张涵养“浩然之气”,倡导“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,对后世影响极大。孟子这些言论所强调的是( )

A.努力完善个人品德

B.坚持个人独特性格

C.勇于突破礼制束缚

D.敢于反抗专制暴政

3.儒家经典强调:“上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。”这段话体现的是( )

A.民本思想

B.仁政思想

C.礼法并重

D.礼治为先

孔子和老子

C

百家争鸣

——仁爱治国的儒家·演练

A

B

百家争鸣

4.古代儒家学者批评现实政治,往往称颂夏商周“三代”之美,甚至希望君主像尧、舜一样圣明。这表明了儒者(?

)

A.不能适应现实政治

B.反对进行社会变革

C.理想化的政治诉求

D.以复古为政治目标

5.《齐民要术》自序:“盖神农为耒耜,以利天下。尧命四子,敬授民时。舜命后稷,食为政首。……殷周之盛。《诗》《书》所述,要在安民,富而教之。”这段话主要强调( )

A.儒家对农业的重视

B.改进生产工具的意义

C.历法与农业的关系

D.农业技术的重要性

6.“王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权力。战国时期,孟子认为,“以力假仁者霸……以德行仁者王”。他的观点( )

A.与甲骨文“王”字的本义一致

B.是“无为而治”的理论依据

C.体现出儒家强调教化的政治理念

D.奠定了宗法制度的思想基础

A

C

C

——仁爱治国的儒家·演练

老子:道家学派的创始人,姓李,名耳,字耽。

春秋后期楚国人。主要观点见于《老子》一书。

主张

理解

核心主张

道是世界万物的本源

哲学观,探讨世界本源

辩证法

矛盾相互转化

政治理论

无为而治

以无事取天下(相对消极)

百家争鸣

——寡民小国的道家

庄子(战国时期)

思想主张:齐物---逍遥----无所恃;天与人不相胜,无为而治。

“泉涸,鱼相与处于陆,相呴(xǔ)以湿,相濡以沫,不如相忘于江湖。

——《庄子·大宗师》

百家争鸣

——以法治国的法家

材料阅读

宋人有耕者,田中有株,兔走触株,折颈而死,因释其来而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。

夫严刑者,民之所畏也;重刑者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其衰,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

——《韩非子》

与时俱进、变法革新

强调法治、严刑峻法

建立君主专制的中央集权。君主利用权术驾御大臣,以权威震慑臣民(法、术、势并用)

演练:有先秦思想家认为,“君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力”。据此可知这位思想家强调(

)

A.君主无为而治

B.强化血缘等级

C.推行礼乐仁政

D.实行严刑峻法

D

百家争鸣

——兼爱治国的墨家

代表人物;墨子

主张:兼爱、非攻、节俭、尚贤

墨家在秦汉后失传,其学说的某些内容在战国及秦汉时期陆续渗入其他各家。所以构成中国哲学主要流派的,就是儒、道、法三家。

——马中《中国哲人的大思路》

演练:《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》(?

)

A.汇集了诸子百家的思想精华

B.形成了完整的科学体系

C.包含了劳动人民智慧的结晶

D.体现了贵族阶层的旨趣

C

百家争鸣

百家争鸣是在政治、经济方面的激烈而深刻的变革,在思想文化领域的反映,各种思潮、学派互相交锋、激荡,为中国历史呈现了一幅群星灿烂的画面。

——樊树志《国史十六讲》

读孔得仁,读孟得义,读老得智,读庄得慧,读墨得力行,读韩得直面。——易中天

问题探讨

百家争鸣的焦点问题有哪些?百家争鸣对当时和后世产生了什么影响?

思考角度:人的本性、如何处理人际关系、如何处理人与自然、如何治国……

历史纵横

公元前600至前300年间,是人类文明的轴心时代。发生的地区大概是在北纬25度至35度区间。这段时期是人类文明精神的重大突破时期。各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,以色列有犹太教的先知们,古印度有释迦牟尼,中国有孔子、老子…他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。

——雅斯贝尔斯?

——学术大争鸣

诸侯纷争与变法运动

中外历史纲要(上)第一单元第2课

春秋战国时期,社会经济有了长足发展,阶级关系发生变化,上层建筑变革,变法为潮流。

经济发展

第2课

诸侯纷争与变法运动

中外历史纲要(上)第一单元第2课

课标要求

春秋战国时期的政治、社会及思想变动

通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;

了解老子、孔子学说;

通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

公元前770年,周平王在郑、秦、晋等诸侯的护卫下,将国都由镐京迁至洛邑,开始了东周的历史。

春秋战国时代的社会转型

传统上东周又被分为两个阶段(春秋和战国)。在这两阶段间,中国社会产生了一种革命性的变化。周王(衰微后)本身靠自有的地盘维持他的军事实力,丧失了这领域之后,对诸侯的仲裁也鲜有成效,各国的进贡也告终止。

社会流动性起先使贵族的等级不容易保持,继之则连贵族与平民间的界限也被冲破。生产增加,铜钱开始流行,教育普及。以平民出身的学者也周游列国,说辩于诸侯之间。

——摘编自费正清《中国:传统与变迁》

政治秩序:周王室衰微,诸侯纷争,礼崩乐坏。

经济制度:井田制瓦解、土地私有产生并发展。

社会阶级:新兴地主阶级崛起;士阶层活跃,出现阶级分化。

思想文化:私学兴起,“学在官府”到“学在民间”。出现“百家争鸣”的局面。

大动荡、大变革的社会转型时期

壹

列国纷争与华夏认同

Part

1

——政治大动荡

列国纷争与华夏认同

(前707年),王(周桓王)夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸侯伐郑,郑伯御之……郑师合以攻之,王卒大败。祝聃射王中肩。

——《左传》

诸侯争霸,周王室衰微,礼崩乐坏

——政治大动荡

春秋五霸:齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾和越王勾践;另一说法是齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王。

列国纷争与华夏认同

——政治大动荡

周威烈王二十三年(公元前403年),初命晋大夫魏斯、赵籍、韩虔为诸侯……(史称“三家分晋”)。——司马光《资治通鉴》

史料阅读

西汉学者刘向概括战国时期的混乱局面说:田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……是以传相仿效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野。父子不相亲,兄弟不相安,夫妇离散,莫保其命,泯然道德绝矣。晚世益甚,万乘之国七,千乘之国五,敌侔争权,盖为战国。贪饕无耻,竞进无厌,国异政教,各自制断。上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。

—刘向《〈战国策〉书录》

春秋战国时期,社会动荡,战争频仍,“夷蛮戎狄”不断内迁与诸夏部族交错杂居,促进了民族大融合与文化交流,加速了华夏化进程。

列国纷争与华夏认同

华夏认同

唐朝孔颖达在《春秋左传正义·定公十年》中说:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为族群、文化、国家政权,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念滋生发展。

历史纵横

传说中华夏族的祖先:三皇五帝

——政治大动荡

政治动荡,客观上促进民族融合

2.董仲舒认为孔子撰《春秋》的目的是尊天子、抑诸侯、崇周制而“大一统”,以此为汉武帝加强中央集权服务,从而将周代历史与汉代政治联系起来。西周时代对于秦汉统一的重要历史影响在于(?

)

A.构建了中央有效控制地方的制度

B.确立了君主大权独揽的集权意识

C.形成了天下一家的文化心理认同

D.实现了国家对土地与人口的控制

C

列国纷争与华夏认同

1.《申报》“时评”栏目曾评述说:“今之时局,略似春秋战国时之分裂。中央政府之对于各省,犹东周之对于诸侯也,南北相攻,皖直交斗,滨蜀不靖,犹如诸侯相侵伐也。”这一时局出现在(?

)

A.太平天国运动时期??????

B.义和团运动时期

C.辛亥革命时期?????????

D.北洋军阀统治时期

D

——课堂练习

贰

经济发展与变法运动

Prat

2

——社会大变革

经济发展与变法运动

根据材料并结合所学知识,说明春秋战国时期经济发展的表现。

铁犁牛耕使用和推广,兴修水利和灌溉工程,生产力得到较大发展。

都江堰建成后,成都平原“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府之国”。

春秋栖尊

——生产力大发展

经济发展与变法运动

《史记》记载:商鞅“为田,开阡陌封疆,而赋税平”。《战国策》说商鞅“决裂阡陌,教民耕战”。

井田制瓦解,土地私有制,小农经济逐渐形成。

——生产关系大变革

生产力决定生产关系。

1.据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见图。据此可知,战国以前(?

)

A.铁制农具得到普遍使用

B.新疆地区与中原联系紧密

C.我国的冶铁技术已经相当普及

D.铁器分布可反映社会发展程度

D

2.《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地张,在个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加(?

)

A.促进了个体小农经济的形成???

B.抑制了手工业和商业的发展

C.导致畜力与铁制农具的使用???

D.阻碍了大土地所有制的成长

A

经济发展与变法运动

——课堂演练

3.现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。1950~1951年河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括钁、锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。材料说明战国时期( )

A.生铁铸造由魏国独断经营

B.成套铁农具有利农业精耕细作

C.铁制农具成为随葬必备品

D.铁制农具最早出现于河南辉县

经济发展与变法运动

B

4.据青铜器铭文,西周中后期,裘卫因经营手工业获得财富和地位,一位名叫矩的贵族用13块耕地,从裘卫那里换取了在王室仪式上穿戴的盛服和玉饰。这一记载反映了( )

A.井田制度松动

B.世袭制度解体

C.抑商政策弱化

D.礼乐制度崩坏

A

农业进步推动社会分工,促进了工商业的繁荣。战国时,手工业分工更加细密,货币流通广泛,各地涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市。不少私营工商业主聚集了大量钱财,有的富比王侯。

经济发展与变法运动

史料阅读

苏秦描绘了战国时期齐国都城临菑的经济繁荣景象:临菑甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者。临菑之途,车毂击,人肩摩,连衽成帷,举袂成幕,挥汗成雨,家殷人足,志高气扬。

—《史记·苏秦列传》

——工商业大发展

农业发展是商业发展的基础。

经济发展与变法运动

1、图5为春秋战国之际局部示意图。当时,范蠡在陶、子贡在曹鲁之间经商成为巨富,这一现象反映了(

)

A.区域位置影响商贸发展

B.争霸战争促进经济交往

C.交通条件决定地方经济状况

D.城市规模扩大推动商业繁荣

A

拓展思考:影响商业发展的因素有哪些?

发展基础、国家政局、地理位置、货币的发展、技术的发展、政府政策、市场需求、思想观念……

——课堂演练

经济发展与变法运动

材料阅读

春秋战国时期的社会物质生产、生活有了很大的改观,这得益于生产工具的改进和技术的进步。井田制遭到严重的破坏。公元前685年齐国“相地而衰征”,公元前594年鲁国“初税亩”。围绕着“争霸”战争的需要,春秋以至战国的整个历史阶段内,诸侯国都在不停地进行着改革。——潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

战国变法运动是各国在兼并战争压力下,实现大一统的必然要求。各国变法,其基本内容可以分为三个部分,即富国、强兵与君主集权。……为增强国家集权能力、提高国家的资源汲取能力和社会动员能力,加强君主的权力,强化中央集权成为改革的主题和高潮,它以打击旧贵族抵制分裂叛逆势力为核心。……春秋、战国两个时期的变法改革最核心的差异在于是否以君主集权为旨归。

——改编自萧平汉的《战国变法运动与大一统的中央集权》

阅读材料,结合时代背景,分析各国开展变法运动的原因。

——变法大潮流

经济基础决定上层建筑。

经济发展与变法运动

名词解释

商鞅变法:战国时期商鞅在秦国进行的改革。

公元前356年,商鞅进行第一次变法,内容包括:①颁发法律,制定连坐法,轻罪用重刑;②奖励军功,禁止私斗,颁布按军功赏赐的二十等爵制度;③重农抑商,奖励耕织。

公元前350年,商鞅又进行第二次变法,内容包括:①废除贵族的井田制;②普遍推行县制,设置县一级官僚机构;③迁都咸阳,修建宫殿;④统一度量衡制,颁布度量衡的标准器。

商鞅变法促进了秦国社会经济的发展,为秦国统一六国准备了物质和社会条件。

学思之窗

商鞅由卫后入秦后向秦孝公说:治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可非,而循礼者不足多。

——《史记·商君列传》

阅读材料并结合所学知识,谈谈你对商鞅变法思想的认识。

叁

百家争鸣

Prat

3

——学术大争鸣

百家争鸣

概念解析:

百家争鸣是指春秋(前770年—前476年)战国(前475年—前221年)时期知识分子中不同学派的涌现及各家族之间流派争芳斗艳的局面。百家争鸣是社会大变革在意识形态上的反映,各家学派针对当时社会现实问题,提出自己的政治主张。

社会存在决定社会意识。

百家争鸣

—仁爱治国的儒家

儒家思想的创立:春秋·孔子

孔子的仁:“仁者爱人。克己复礼为仁。”“为政以德,譬如北辰。居其所而众星共之。”“仁远乎哉,我欲仁,斯仁至矣。”“能行五者于天下,为仁矣。曰:恭、宽、信、敏、惠。”“己所不欲,勿施于人”。

孔子的礼:

孔子的教育观:

子曰:“学而不思则罔,思而不学则怠。”“不愤不启,不悱不发,与一隅而不以三隅反,则不复也。”“中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也”。——《论语》

百家争鸣

—仁爱治国的儒家

儒家思想的发展:战国·孟子&荀子

思想主张:

政治思想:“仁政”;“制民恒产”、“勿夺农时”、“省刑罚,薄税敛”“民贵君轻”(民本思想)“民为贵,社稷次之,君为轻。”

伦理观:“性本善”。

材料阅读:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之,是非之心,人皆有之‥‥‥仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。”

孟子

荀子

政治思想:施行“仁义”和“王道”(法后王);“君舟民水”的民本思想;主张(隆礼重法)“礼法并用”。

伦理观:“性本恶”

朴素的唯物思想(“制天命而用之”)

1.孔子是儒家学派创始人,汉代崇尚儒学,尊《尚书》等五部书为经典,记录孔子言论的《论语》却不在“五经”之中。对此合理的解释是(

)

A.“五经”为阐发孔子儒学思想而作

B.汉代儒学背离了孔子的儒学思想

C.儒学思想植根于久远的历史传统

D.儒学传统由于秦始皇焚书而断绝

2.孟子发扬孔子开创的儒学,主张涵养“浩然之气”,倡导“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,对后世影响极大。孟子这些言论所强调的是( )

A.努力完善个人品德

B.坚持个人独特性格

C.勇于突破礼制束缚

D.敢于反抗专制暴政

3.儒家经典强调:“上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。”这段话体现的是( )

A.民本思想

B.仁政思想

C.礼法并重

D.礼治为先

孔子和老子

C

百家争鸣

——仁爱治国的儒家·演练

A

B

百家争鸣

4.古代儒家学者批评现实政治,往往称颂夏商周“三代”之美,甚至希望君主像尧、舜一样圣明。这表明了儒者(?

)

A.不能适应现实政治

B.反对进行社会变革

C.理想化的政治诉求

D.以复古为政治目标

5.《齐民要术》自序:“盖神农为耒耜,以利天下。尧命四子,敬授民时。舜命后稷,食为政首。……殷周之盛。《诗》《书》所述,要在安民,富而教之。”这段话主要强调( )

A.儒家对农业的重视

B.改进生产工具的意义

C.历法与农业的关系

D.农业技术的重要性

6.“王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权力。战国时期,孟子认为,“以力假仁者霸……以德行仁者王”。他的观点( )

A.与甲骨文“王”字的本义一致

B.是“无为而治”的理论依据

C.体现出儒家强调教化的政治理念

D.奠定了宗法制度的思想基础

A

C

C

——仁爱治国的儒家·演练

老子:道家学派的创始人,姓李,名耳,字耽。

春秋后期楚国人。主要观点见于《老子》一书。

主张

理解

核心主张

道是世界万物的本源

哲学观,探讨世界本源

辩证法

矛盾相互转化

政治理论

无为而治

以无事取天下(相对消极)

百家争鸣

——寡民小国的道家

庄子(战国时期)

思想主张:齐物---逍遥----无所恃;天与人不相胜,无为而治。

“泉涸,鱼相与处于陆,相呴(xǔ)以湿,相濡以沫,不如相忘于江湖。

——《庄子·大宗师》

百家争鸣

——以法治国的法家

材料阅读

宋人有耕者,田中有株,兔走触株,折颈而死,因释其来而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。

夫严刑者,民之所畏也;重刑者,民之所恶也。故圣人陈其所畏以禁其衰,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。

事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。

——《韩非子》

与时俱进、变法革新

强调法治、严刑峻法

建立君主专制的中央集权。君主利用权术驾御大臣,以权威震慑臣民(法、术、势并用)

演练:有先秦思想家认为,“君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力”。据此可知这位思想家强调(

)

A.君主无为而治

B.强化血缘等级

C.推行礼乐仁政

D.实行严刑峻法

D

百家争鸣

——兼爱治国的墨家

代表人物;墨子

主张:兼爱、非攻、节俭、尚贤

墨家在秦汉后失传,其学说的某些内容在战国及秦汉时期陆续渗入其他各家。所以构成中国哲学主要流派的,就是儒、道、法三家。

——马中《中国哲人的大思路》

演练:《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》(?

)

A.汇集了诸子百家的思想精华

B.形成了完整的科学体系

C.包含了劳动人民智慧的结晶

D.体现了贵族阶层的旨趣

C

百家争鸣

百家争鸣是在政治、经济方面的激烈而深刻的变革,在思想文化领域的反映,各种思潮、学派互相交锋、激荡,为中国历史呈现了一幅群星灿烂的画面。

——樊树志《国史十六讲》

读孔得仁,读孟得义,读老得智,读庄得慧,读墨得力行,读韩得直面。——易中天

问题探讨

百家争鸣的焦点问题有哪些?百家争鸣对当时和后世产生了什么影响?

思考角度:人的本性、如何处理人际关系、如何处理人与自然、如何治国……

历史纵横

公元前600至前300年间,是人类文明的轴心时代。发生的地区大概是在北纬25度至35度区间。这段时期是人类文明精神的重大突破时期。各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,以色列有犹太教的先知们,古印度有释迦牟尼,中国有孔子、老子…他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。

——雅斯贝尔斯?

——学术大争鸣

诸侯纷争与变法运动

中外历史纲要(上)第一单元第2课

春秋战国时期,社会经济有了长足发展,阶级关系发生变化,上层建筑变革,变法为潮流。

经济发展

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进