第7课 战国时期的社会变化 教案及反思

文档属性

| 名称 | 第7课 战国时期的社会变化 教案及反思 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 128.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第7课 战国时期的社会变化

教学目标

知识与能力:

识记战国七雄的名称,理解战国时期诸侯国之间的兼并战争,了解这一时期的社会变化;掌握商鞅变法的背景、主要内容及作用,认识改革使秦国逐渐强大起来;知道都江堰的修建概况、构成、功能和意义,通过都江堰工程感受中国古代人民的智慧和创造力。

过程与方法:

通过学习春秋战国时期社会制度的根本性变化,提高学生初步运用生产力和生产关系解释历史现象的能力。分析商鞅变法的背景、内容、意义,培养初步理解、分析历史问题的能力。

情感态度与价值观:

改革促进国家强大和社会进步,但改革需要胆识和策略,引导学生学习商鞅不畏强权、勇于改革的精神;都江堰水利工程体现了古代中国人民的智慧,通过了解这一工程,培养学生的爱国情怀和国家认同感。

教学重点:商鞅变法的主要内容和历史作用;都江堰的修建。

教学难点:战国兼并战争的特点及历史影响;封建社会的形成。

教学过程

一、导入新课

“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。”这是唐朝诗人胡曾的咏史诗《流沙》中的诗句。东周的后期被称为战国时期。这一时期战事连绵,干戈不息,社会经历了巨大的变革。当时的政治局面是怎样的?出现了什么样的重大改革?今天让我们一起学习第7课《战国时期的社会变化》。

二、探究新知

(一)战国七雄

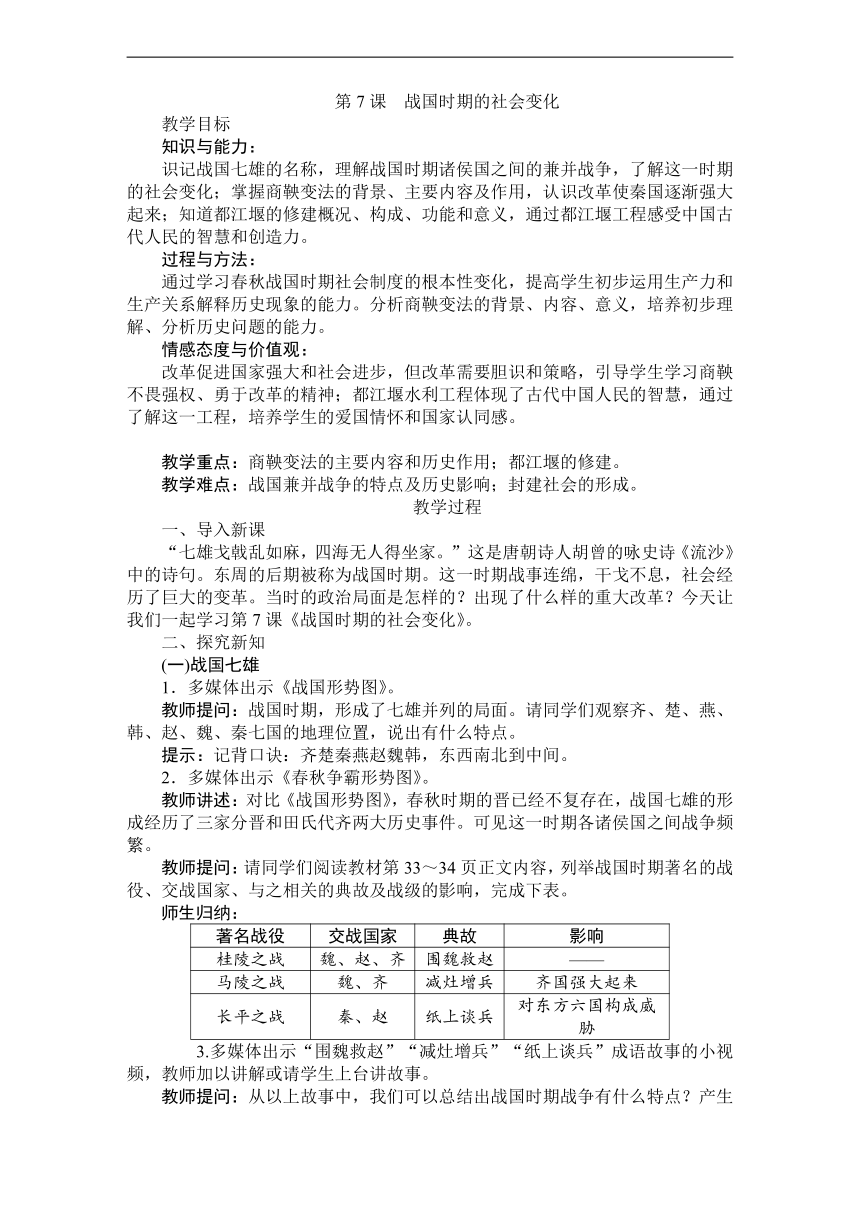

1.多媒体出示《战国形势图》。

教师提问:战国时期,形成了七雄并列的局面。请同学们观察齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七国的地理位置,说出有什么特点。

提示:记背口诀:齐楚秦燕赵魏韩,东西南北到中间。

2.多媒体出示《春秋争霸形势图》。

教师讲述:对比《战国形势图》,春秋时期的晋已经不复存在,战国七雄的形成经历了三家分晋和田氏代齐两大历史事件。可见这一时期各诸侯国之间战争频繁。

教师提问:请同学们阅读教材第33~34页正文内容,列举战国时期著名的战役、交战国家、与之相关的典故及战级的影响,完成下表。

师生归纳:

著名战役

交战国家

典故

影响

桂陵之战

魏、赵、齐

围魏救赵

——

马陵之战

魏、齐

减灶增兵

齐国强大起来

长平之战

秦、赵

纸上谈兵

对东方六国构成威胁

3.多媒体出示“围魏救赵”“减灶增兵”“纸上谈兵”成语故事的小视频,教师加以讲解或请学生上台讲故事。

教师提问:从以上故事中,我们可以总结出战国时期战争有什么特点?产生了什么结果?战国时期战争的性质是什么?

提示:特点:①不再打着“尊王攘夷”的旗号,而是各自为政,扩充军队,力图拓展疆域。②规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。

结果:魏国、齐国、赵国、秦国先后崛起,秦国成为最强盛的诸侯国。

性质:兼并战争,后期具有统一战争的性质。

教师过渡:随着铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。

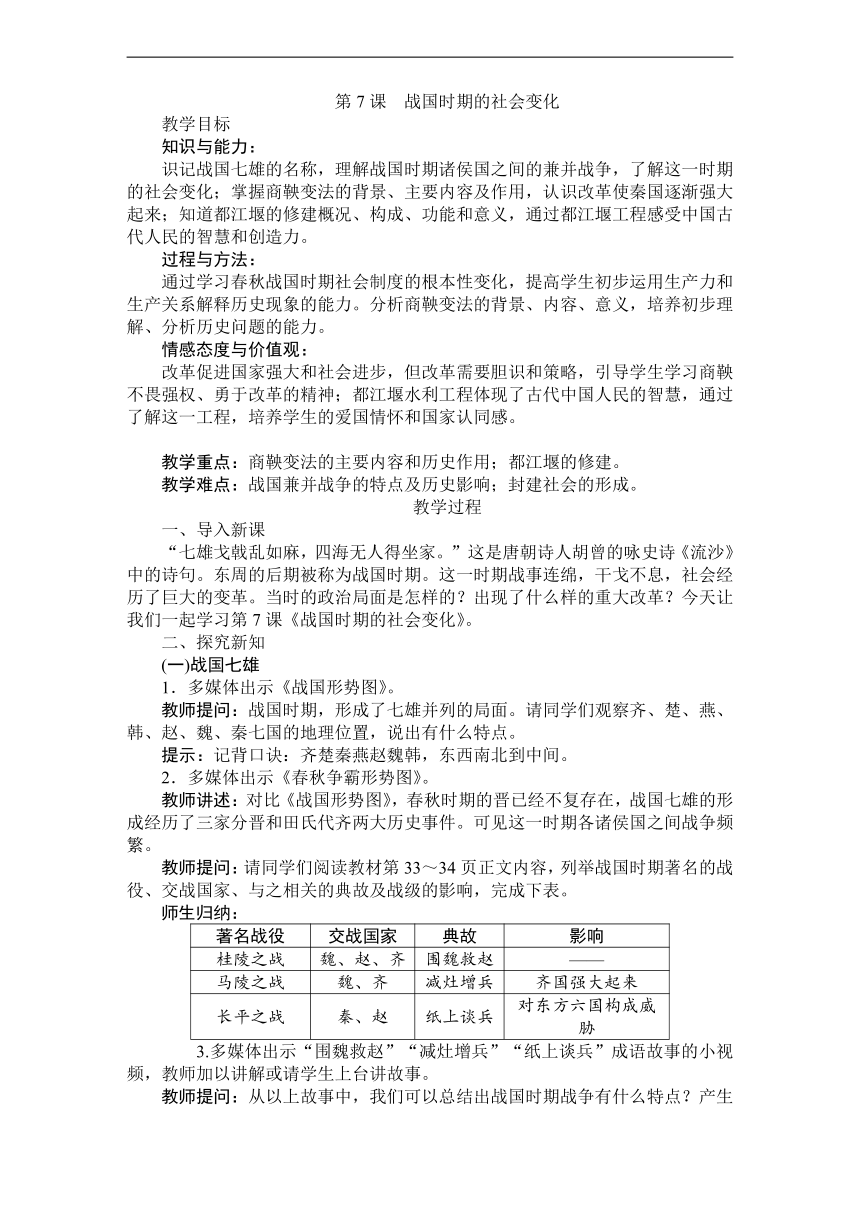

(二)商鞅变法

1.教师引导学生阅读教材第35~36页正文内容,归纳商鞅变法的时间、目的、支持者、内容及作用、影响。

师生归纳:时间:公元前356年。

目的:为了确立封建统治,发展封建经济。

支持者:秦孝公。

变法的内容及作用:

内容

作用

政治

确立县制,由国君直接派官吏治理

有利于加强中央集权,建立了官僚制度,有利于提高行政效率

废除贵族的世袭特权

改革户籍制度,加强对人民的管理

严明法度,禁止私斗

经济

废除井田制,允许土地自由买卖

确立了土地私有制,促进了小农经济的发展

鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

统一度量衡

军事

奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

有利于加强军队战斗力

影响:秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

2.展示材料:

材料一 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书·食货志》

材料二 商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦孝公卒,太子立。……秦惠王车裂商君以徇,曰:“莫如商鞅反者!”遂灭商君之家。

——《史记·商君列传》

教师提问:商鞅变法是成功了,还是失败了?为什么?我们能从商鞅身上得到什么启示?

提示:一场变革的成功或失败的标准,不在于实施变法的人的生与死,而在于变法的目的是否达到。商鞅变法触及了旧贵族的利益,在变法的支持者秦孝公死后,旧势力立即将商鞅处死。守旧贵族对商鞅变法的反对导致商鞅被处死,说明了守旧势力的猖狂和统治者的昏庸。但商鞅虽死,变法还是获得了成功。因为经过变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家。

启示:改革不是一帆风顺的,改革的道路上会遇到很多挫折,有时会付出生命的代价。我们要学习商鞅勇于改革、勇于创新的精神和他不向旧势力屈服、坚持变法的品质。我国现在正在进行社会主义改革,我们应积极进取,与时俱进,为国家改革作出贡献。

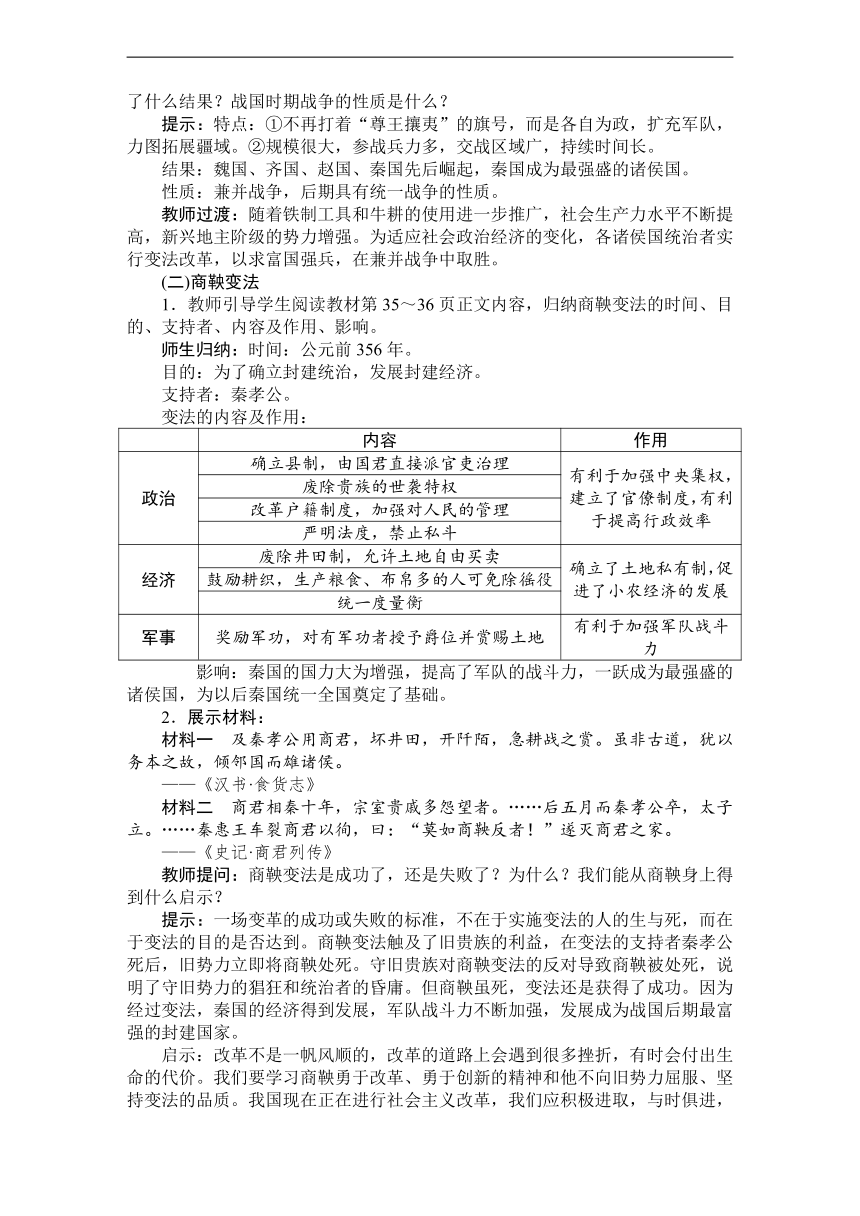

(三)造福千秋的都江堰

展示图片:

教师引导学生阅读教材第36~37页正文内容,回答:都江堰修建的时间、地点、人物、主体结构以及作用是什么?对当时的政权产生了什么影响?(可以用表格归纳)

提示:

时间

公元前256年

地点

成都附近的岷江上

人物

秦国蜀郡郡守李冰

主体结构

鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰

作用

防洪、灌溉、水运

影响

使成都平原成为“天府之国”,为秦国统一六国奠定经济基础

教师总结:战国时期最大的两个特点,一是“乱”,二是“变”。局势混乱,诸侯国之间的战争由称霸变为兼并。兼并战争加速了分裂局面的结束,使国家逐渐走向统一。这一时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,促进了农业的发展。各国为了富国强兵,在兼并战争中取胜而纷纷变法,各国的变法推动了社会进步。其中,秦国的商鞅变法成效最大,为以后秦国统一全国奠定了基础。

板书设计

教学反思

本节课通过分析图片、材料帮助学生了解战国七雄的分布特点和商鞅变法的内容、作用等。课堂上还设计了学生自主讲述历史典故、自主整理历史事件等活动,旨在培养学生归纳教材知识的能力。让学生围绕战国时期最大的两个特点,一是“乱”,二是“变”这两个核心去理解本课的知识。

教学目标

知识与能力:

识记战国七雄的名称,理解战国时期诸侯国之间的兼并战争,了解这一时期的社会变化;掌握商鞅变法的背景、主要内容及作用,认识改革使秦国逐渐强大起来;知道都江堰的修建概况、构成、功能和意义,通过都江堰工程感受中国古代人民的智慧和创造力。

过程与方法:

通过学习春秋战国时期社会制度的根本性变化,提高学生初步运用生产力和生产关系解释历史现象的能力。分析商鞅变法的背景、内容、意义,培养初步理解、分析历史问题的能力。

情感态度与价值观:

改革促进国家强大和社会进步,但改革需要胆识和策略,引导学生学习商鞅不畏强权、勇于改革的精神;都江堰水利工程体现了古代中国人民的智慧,通过了解这一工程,培养学生的爱国情怀和国家认同感。

教学重点:商鞅变法的主要内容和历史作用;都江堰的修建。

教学难点:战国兼并战争的特点及历史影响;封建社会的形成。

教学过程

一、导入新课

“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。”这是唐朝诗人胡曾的咏史诗《流沙》中的诗句。东周的后期被称为战国时期。这一时期战事连绵,干戈不息,社会经历了巨大的变革。当时的政治局面是怎样的?出现了什么样的重大改革?今天让我们一起学习第7课《战国时期的社会变化》。

二、探究新知

(一)战国七雄

1.多媒体出示《战国形势图》。

教师提问:战国时期,形成了七雄并列的局面。请同学们观察齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七国的地理位置,说出有什么特点。

提示:记背口诀:齐楚秦燕赵魏韩,东西南北到中间。

2.多媒体出示《春秋争霸形势图》。

教师讲述:对比《战国形势图》,春秋时期的晋已经不复存在,战国七雄的形成经历了三家分晋和田氏代齐两大历史事件。可见这一时期各诸侯国之间战争频繁。

教师提问:请同学们阅读教材第33~34页正文内容,列举战国时期著名的战役、交战国家、与之相关的典故及战级的影响,完成下表。

师生归纳:

著名战役

交战国家

典故

影响

桂陵之战

魏、赵、齐

围魏救赵

——

马陵之战

魏、齐

减灶增兵

齐国强大起来

长平之战

秦、赵

纸上谈兵

对东方六国构成威胁

3.多媒体出示“围魏救赵”“减灶增兵”“纸上谈兵”成语故事的小视频,教师加以讲解或请学生上台讲故事。

教师提问:从以上故事中,我们可以总结出战国时期战争有什么特点?产生了什么结果?战国时期战争的性质是什么?

提示:特点:①不再打着“尊王攘夷”的旗号,而是各自为政,扩充军队,力图拓展疆域。②规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。

结果:魏国、齐国、赵国、秦国先后崛起,秦国成为最强盛的诸侯国。

性质:兼并战争,后期具有统一战争的性质。

教师过渡:随着铁制工具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。为适应社会政治经济的变化,各诸侯国统治者实行变法改革,以求富国强兵,在兼并战争中取胜。

(二)商鞅变法

1.教师引导学生阅读教材第35~36页正文内容,归纳商鞅变法的时间、目的、支持者、内容及作用、影响。

师生归纳:时间:公元前356年。

目的:为了确立封建统治,发展封建经济。

支持者:秦孝公。

变法的内容及作用:

内容

作用

政治

确立县制,由国君直接派官吏治理

有利于加强中央集权,建立了官僚制度,有利于提高行政效率

废除贵族的世袭特权

改革户籍制度,加强对人民的管理

严明法度,禁止私斗

经济

废除井田制,允许土地自由买卖

确立了土地私有制,促进了小农经济的发展

鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役

统一度量衡

军事

奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地

有利于加强军队战斗力

影响:秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

2.展示材料:

材料一 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书·食货志》

材料二 商君相秦十年,宗室贵戚多怨望者。……后五月而秦孝公卒,太子立。……秦惠王车裂商君以徇,曰:“莫如商鞅反者!”遂灭商君之家。

——《史记·商君列传》

教师提问:商鞅变法是成功了,还是失败了?为什么?我们能从商鞅身上得到什么启示?

提示:一场变革的成功或失败的标准,不在于实施变法的人的生与死,而在于变法的目的是否达到。商鞅变法触及了旧贵族的利益,在变法的支持者秦孝公死后,旧势力立即将商鞅处死。守旧贵族对商鞅变法的反对导致商鞅被处死,说明了守旧势力的猖狂和统治者的昏庸。但商鞅虽死,变法还是获得了成功。因为经过变法,秦国的经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家。

启示:改革不是一帆风顺的,改革的道路上会遇到很多挫折,有时会付出生命的代价。我们要学习商鞅勇于改革、勇于创新的精神和他不向旧势力屈服、坚持变法的品质。我国现在正在进行社会主义改革,我们应积极进取,与时俱进,为国家改革作出贡献。

(三)造福千秋的都江堰

展示图片:

教师引导学生阅读教材第36~37页正文内容,回答:都江堰修建的时间、地点、人物、主体结构以及作用是什么?对当时的政权产生了什么影响?(可以用表格归纳)

提示:

时间

公元前256年

地点

成都附近的岷江上

人物

秦国蜀郡郡守李冰

主体结构

鱼嘴、宝瓶口和飞沙堰

作用

防洪、灌溉、水运

影响

使成都平原成为“天府之国”,为秦国统一六国奠定经济基础

教师总结:战国时期最大的两个特点,一是“乱”,二是“变”。局势混乱,诸侯国之间的战争由称霸变为兼并。兼并战争加速了分裂局面的结束,使国家逐渐走向统一。这一时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,促进了农业的发展。各国为了富国强兵,在兼并战争中取胜而纷纷变法,各国的变法推动了社会进步。其中,秦国的商鞅变法成效最大,为以后秦国统一全国奠定了基础。

板书设计

教学反思

本节课通过分析图片、材料帮助学生了解战国七雄的分布特点和商鞅变法的内容、作用等。课堂上还设计了学生自主讲述历史典故、自主整理历史事件等活动,旨在培养学生归纳教材知识的能力。让学生围绕战国时期最大的两个特点,一是“乱”,二是“变”这两个核心去理解本课的知识。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史