第十三章第二节内能同步练习2021-2022学年人教版九年级物理全一册(含答案)

文档属性

| 名称 | 第十三章第二节内能同步练习2021-2022学年人教版九年级物理全一册(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 166.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-09-09 21:32:20 | ||

图片预览

文档简介

人教版九年级物理全一册第十三章第二节内能

一、单选题

1.下列实例,通过做功改变物体内能的是( )

A.晒太阳

B.搓手取暖

C.用电褥子取暖

D.向双手哈气取暖

2.古时候人们常钻木取火,下列情境中改变内能的方式与其相同的是( )

A.吃饭时,金属勺放在热汤中会烫手

B.冬天,搓手可以使手暖和

C.发烧时,冷毛巾敷额头可以降温

D.夏天,喝冷饮使人感到凉爽

3.关于温度、热量、内能,下列说法正确的是( )

A.物体的温度越高,放出的热量越多

B.物体的温度越高,物体内部分子的无规则运动越剧烈

C.物体的内能增加,一定是外界对物体做了功

D.物体吸收了热量,它的温度一定升高

4.以下描述中的“发热”现象,其改变内能的方式与其他三个不同的是( )

A.锯木头锯条发热

B.铁丝反复弯折后发热

C.阳光下路面发热

D.搓手时手掌发热

5.下列实例中,用热传递的方式来改变物体内能的是( )

A.两手相互摩擦,手的温度升高

B.用锯条锯木板,锯条的温度升高

C.将冰块放入饮料中,饮料的温度降低

D.给自行车胎打气,气筒内气体温度升高

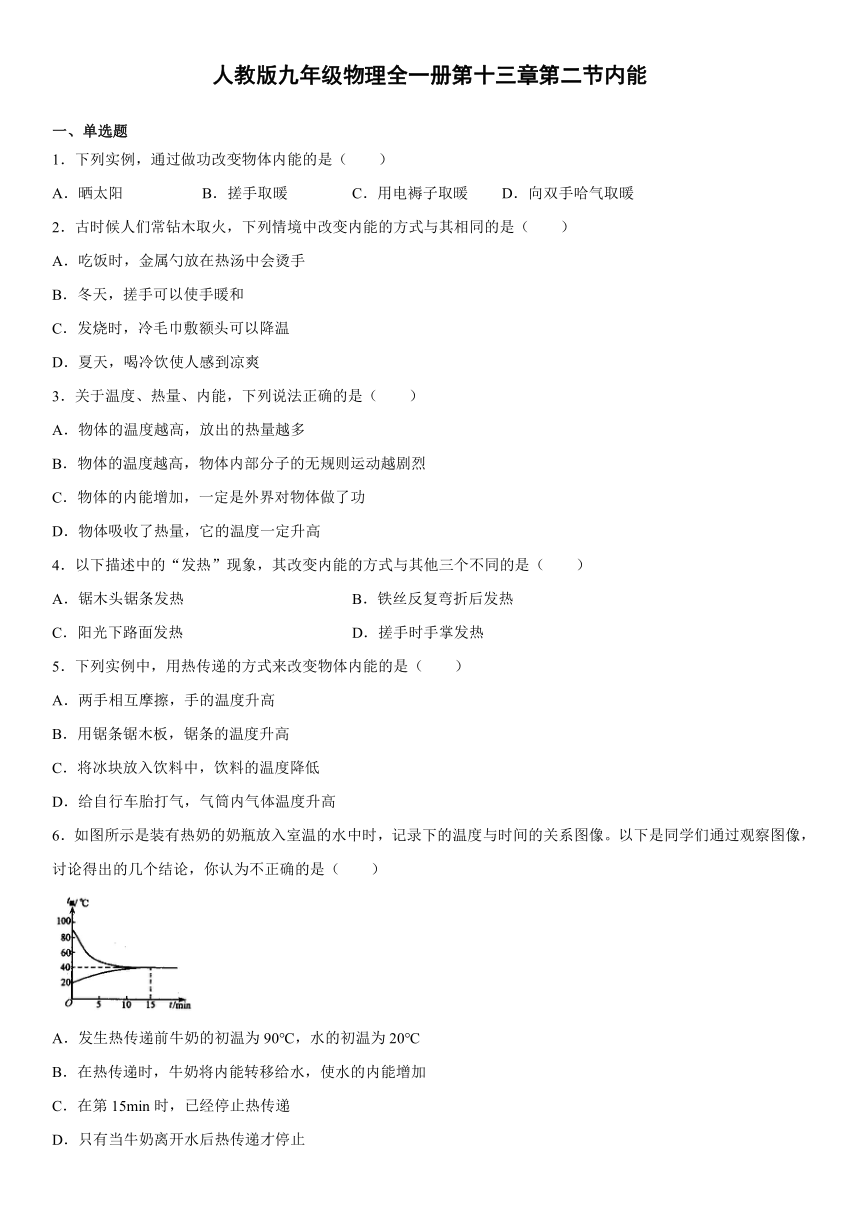

6.如图所示是装有热奶的奶瓶放入室温的水中时,记录下的温度与时间的关系图像。以下是同学们通过观察图像,讨论得出的几个结论,你认为不正确的是( )

A.发生热传递前牛奶的初温为90℃,水的初温为20℃

B.在热传递时,牛奶将内能转移给水,使水的内能增加

C.在第15min时,已经停止热传递

D.只有当牛奶离开水后热传递才停止

7.关于热现象,下列说法正确的是( )

A.固体很难被压缩,表明固体分子间存在斥力

B.小米与大豆放在一起总体积变小,说明分子间有间隔

C.温度高的物体,含有的热量一定多

D.一定量的冰熔化成水的过程中温度不变,内能减小

8.下面关于内能、温度、热量的说法中正确的是( )

A.温度越高的物体,内能越多

B.物体的内能增加,一定从外界吸收了热量

C.物体的温度升高,内能一定增大

D.热传递过程中,高温物体的热量一定减少

9.气球被压进某种气体。松开气孔,球内气体被气球压出球外,气球同时在空气中到处乱窜,在此过程中( )

A.气球的能量在减少

B.气球的动能转化为球内气体的内能

C.气球做的是热运动

D.气体被气球压出后,其分子间距变小

二、填空题

10.冬天我们感觉手冷时,可以将两手相互搓一搓,说明___________可以改变物体的内能:也可以用热水袋焐一焐,这说明___________也可以改变物体的内能,当物体只向外放出热量时,内能___________(选填“增大、减小、不变”)。

11.如图所示,在用塞子密封的瓶子内装有少量的水,用打气筒往瓶内打气,瓶塞跳起来之前,瓶内空气的内能______(选填“增加”或“减少”或“不变”),当瓶塞跳起来时,可以看到瓶内出现______,形成的原因是瓶内水蒸气______(填物态变化名称)。

12.海南粉是海南人民“舌尖上的美食”。端上一碗海南粉,香味扑鼻而来,这是由于分子的_____________造成的;吃海南汤粉端碗时很烫手,是通过_________方式增加了手的内能。

13.如图所示是利用梧州冰泉井水特制的冰泉豆浆,被誉为“滴珠蜜味”,当你端着一碗刚出锅的冰泉豆浆,手感到烫,这是因为在接触过程中发生了______,使手的内能______。

14.中医拔火罐能有效治疗某些疾病。使用时先加热火罐中气体,再按图示方法迅速将火罐按到皮肤上。一段时间后,罐内气体的内能___________,这是通过___________来改变罐内气体内能的;由于罐内气体压强___________外部大气压,从而使火罐紧紧吸附在皮肤上。

15.“热”有时指温度,有时指内能,有时指热量下面三句话中的“热”分别是指什么:

(1)今天天气很热中的“热”是指______;

(2)摩擦生热中的“热”是指______;

(3)物体吸热温度升高中的“热”是指______。

16.“拔丝地瓜”是很多人喜欢的菜品。刚出锅的“拔丝地瓜”香气特别浓,这是因为温度越高,分子的无规则运动越

___________(选填“剧烈”或“缓慢”);夹起一块地瓜就会拉出很长的丝,是因为分子间存在

___________;地瓜由生到熟,主要是通过

___________的方式改变内能。

17.图甲是某物质从液态变成固态的过中温度随时间变化的图像,图乙示意图形象反映两种物态下分子排列的特点。第1min时该物质分子的排列可能如图___________,2—4min过程温度不变,该物质的内能___________(填“增大”、“减少”或“不变”)。

参考答案

1.B

2.B

3.B

4.C

5.C

6.D

7.A

8.C

9.A

10.做功

热传递

减小

11.增加

白雾

液化

12.无规则运动(热运动)

热传递

13.热传递

增加

14.减小

热传递

小于

15.温度

内能

热量

16.剧烈

引力

热传递

17.a

减少

(

2

)

一、单选题

1.下列实例,通过做功改变物体内能的是( )

A.晒太阳

B.搓手取暖

C.用电褥子取暖

D.向双手哈气取暖

2.古时候人们常钻木取火,下列情境中改变内能的方式与其相同的是( )

A.吃饭时,金属勺放在热汤中会烫手

B.冬天,搓手可以使手暖和

C.发烧时,冷毛巾敷额头可以降温

D.夏天,喝冷饮使人感到凉爽

3.关于温度、热量、内能,下列说法正确的是( )

A.物体的温度越高,放出的热量越多

B.物体的温度越高,物体内部分子的无规则运动越剧烈

C.物体的内能增加,一定是外界对物体做了功

D.物体吸收了热量,它的温度一定升高

4.以下描述中的“发热”现象,其改变内能的方式与其他三个不同的是( )

A.锯木头锯条发热

B.铁丝反复弯折后发热

C.阳光下路面发热

D.搓手时手掌发热

5.下列实例中,用热传递的方式来改变物体内能的是( )

A.两手相互摩擦,手的温度升高

B.用锯条锯木板,锯条的温度升高

C.将冰块放入饮料中,饮料的温度降低

D.给自行车胎打气,气筒内气体温度升高

6.如图所示是装有热奶的奶瓶放入室温的水中时,记录下的温度与时间的关系图像。以下是同学们通过观察图像,讨论得出的几个结论,你认为不正确的是( )

A.发生热传递前牛奶的初温为90℃,水的初温为20℃

B.在热传递时,牛奶将内能转移给水,使水的内能增加

C.在第15min时,已经停止热传递

D.只有当牛奶离开水后热传递才停止

7.关于热现象,下列说法正确的是( )

A.固体很难被压缩,表明固体分子间存在斥力

B.小米与大豆放在一起总体积变小,说明分子间有间隔

C.温度高的物体,含有的热量一定多

D.一定量的冰熔化成水的过程中温度不变,内能减小

8.下面关于内能、温度、热量的说法中正确的是( )

A.温度越高的物体,内能越多

B.物体的内能增加,一定从外界吸收了热量

C.物体的温度升高,内能一定增大

D.热传递过程中,高温物体的热量一定减少

9.气球被压进某种气体。松开气孔,球内气体被气球压出球外,气球同时在空气中到处乱窜,在此过程中( )

A.气球的能量在减少

B.气球的动能转化为球内气体的内能

C.气球做的是热运动

D.气体被气球压出后,其分子间距变小

二、填空题

10.冬天我们感觉手冷时,可以将两手相互搓一搓,说明___________可以改变物体的内能:也可以用热水袋焐一焐,这说明___________也可以改变物体的内能,当物体只向外放出热量时,内能___________(选填“增大、减小、不变”)。

11.如图所示,在用塞子密封的瓶子内装有少量的水,用打气筒往瓶内打气,瓶塞跳起来之前,瓶内空气的内能______(选填“增加”或“减少”或“不变”),当瓶塞跳起来时,可以看到瓶内出现______,形成的原因是瓶内水蒸气______(填物态变化名称)。

12.海南粉是海南人民“舌尖上的美食”。端上一碗海南粉,香味扑鼻而来,这是由于分子的_____________造成的;吃海南汤粉端碗时很烫手,是通过_________方式增加了手的内能。

13.如图所示是利用梧州冰泉井水特制的冰泉豆浆,被誉为“滴珠蜜味”,当你端着一碗刚出锅的冰泉豆浆,手感到烫,这是因为在接触过程中发生了______,使手的内能______。

14.中医拔火罐能有效治疗某些疾病。使用时先加热火罐中气体,再按图示方法迅速将火罐按到皮肤上。一段时间后,罐内气体的内能___________,这是通过___________来改变罐内气体内能的;由于罐内气体压强___________外部大气压,从而使火罐紧紧吸附在皮肤上。

15.“热”有时指温度,有时指内能,有时指热量下面三句话中的“热”分别是指什么:

(1)今天天气很热中的“热”是指______;

(2)摩擦生热中的“热”是指______;

(3)物体吸热温度升高中的“热”是指______。

16.“拔丝地瓜”是很多人喜欢的菜品。刚出锅的“拔丝地瓜”香气特别浓,这是因为温度越高,分子的无规则运动越

___________(选填“剧烈”或“缓慢”);夹起一块地瓜就会拉出很长的丝,是因为分子间存在

___________;地瓜由生到熟,主要是通过

___________的方式改变内能。

17.图甲是某物质从液态变成固态的过中温度随时间变化的图像,图乙示意图形象反映两种物态下分子排列的特点。第1min时该物质分子的排列可能如图___________,2—4min过程温度不变,该物质的内能___________(填“增大”、“减少”或“不变”)。

参考答案

1.B

2.B

3.B

4.C

5.C

6.D

7.A

8.C

9.A

10.做功

热传递

减小

11.增加

白雾

液化

12.无规则运动(热运动)

热传递

13.热传递

增加

14.减小

热传递

小于

15.温度

内能

热量

16.剧烈

引力

热传递

17.a

减少

(

2

)

同课章节目录

- 第十三章 内能

- 第1节 分子热运动

- 第2节 内能

- 第3节 比热容

- 第十四章 内能的利用

- 第1节 热机

- 第2节 热机的效率

- 第3节 能量的转化和守恒

- 第十五章 电流和电路

- 第1节 两种电荷

- 第2节 电流和电路

- 第3节 串联和并联

- 第4节 电流的测量

- 第5节 串、并联电路中电流的规律

- 第十六章 电压 电阻

- 第1节 电压

- 第2节 串、并联电路电压的规律

- 第3节 电阻

- 第4节 变阻器

- 第十七章 欧姆定律

- 第1节 电流与电压和电阻的关系

- 第2节 欧姆定律

- 第3节 电阻的测量

- 第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

- 第十八章 电功率

- 第1节 电能 电功

- 第2节 电功率

- 第3节 测量小灯泡的电功率

- 第4节 焦耳定律

- 第十九章 生活用电

- 第1节 家庭电路

- 第2节 家庭电路电流过大的原因

- 第3节 安全用电

- 第二十章 电与磁

- 第1节 磁现象 磁场

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁 电磁继电器

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第二十一章 信息的传递

- 第1节 现代顺风耳──电话

- 第2节 电磁波的海洋

- 第3节 广播、电视和移动通信

- 第4节 越来越宽的信息之路

- 第二十二章 能源与可持续发展

- 第1节 能源

- 第2节 核能

- 第3节 太阳能

- 第4节 能源与可持续发展