教科版(2017秋)三年级科学下册3.6.地球的形状 教学设计

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋)三年级科学下册3.6.地球的形状 教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 499.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-09-09 21:52:30 | ||

图片预览

文档简介

《地球的形状》教学设计

【教材分析】

《地球的形状》是三年级下册第三单元《太阳、地球和月球》的第六课。是

“地球与宇宙科学”领域的内容之一。

通过前面

5

节课的学习,学生了解了太阳和月球的基本特征,知道两者的形状都是球形,同时也建立起地球的形状是球形的科学概念。而本节课学生将经历提出假设(通过月食现象初步得出地球是球形的观点)、寻找证据(更多证明地球是球体的现象和证据)、实验探究(进港帆船现象)、表达和交流的过程(哪些现象可以证明地球是球形)。

【学生分析】

课前,笔者为了了解学生对地球形状的相关知识,做了简单的问卷调查。问题一:地球是什么形状的?

问题二:在海边,人们用望远镜观察远方来的船,你觉得会先看到什么?

问题三:你见过月食吗?

问题四:你知道发生月食时,地球被什么天体挡住了?

通过调查,结果如下:

(

1

)

通过数据,我们可以发现学生几乎都知道地球是个球体这个常识。

第二个问题关于月食的,发现孩子们见过月食的很少,知道月食的也不多,

基于这样的学情,我们发现这课的难点就是对于现象的认知及相应的模拟实验,

到推理出结论。所以我们有必要给他们一定的支架去理解。

基于教材与学情,笔者设置了以下主要环节和活动内容。

地球影子形状

寻找证

观察

建立

现象

模型

探究

表达

验证

交流

模拟实验

陈述证据

【教学目标】科学概念目标

理解地球和太阳、月球一样,都是一个球体。

了解地球是太阳系中的一颗行星。科学探究目标

运用模拟实验的方法重现古人探索宇宙,收集证据,推理、证明地球是球形的观点。

用图示符号整理记录实验结果。

在教师的引导下,了解人类认识地球形状的探索过程。科学态度目标

感受古人探索地球自身奥秘的历程,认可人类在认识自然规律时要付出孜孜不倦的努力。

用心观察自然现象,积极参加模拟实验,乐于分享自己的实验心得。

3.不同的观点,通过新发现的补充,收集证据,人类不断修正自己的认知。科学、技术、社会与环境目标

了解技术的进步可以让人们更好认识自然现象,发现更多的自然规律。

感受自然规律的发展需要经历人们的不断探究。

【教学重难点】教学重点:

运用模拟实验的方法重现古人探索宇宙,收集证据,推理、证明地球是球形的观点。

教学难点:

月食模拟探究实验,理解“地球投射在月球的影子是圆形”

【教学准备】

为学生准备:乒乓球、船模、手电筒、木块、大球、学生记录单、A4

纸。教师准备:乒乓球、船模、手电筒、木块、大球、课件等。

【教学过程】

一、回顾旧知,聚焦问题(2

分钟)

师出示手电筒和一支铅笔,问:怎样可以产生笔的影子?

追问:遮挡物改成手,影子会是什么样?

小结:不同的物体影子形状也会不同。

师:生活中我们看到过很多影子,月球上的影子你们见过吗?

出示月食动画图,追问:是谁的影子?什么形状?

交流预设:月球上的黑影是地球的影子。(根据课前前侧,学生对月食的知识知之甚少,所以这里需要教师适当的讲解和引导)

通过观察我们发现地球的影子是圆的,那地球会是什么形状呢?今天我们就一起研究《地球的形状》,揭示课题。

【设计意图】学生刚学完前面两个知识,知道影子的形成条件和特点,迁移到月食形成原因,也是跟影子有关,这样孩子们思路会更顺一点,知道球形的物体影子更接近于圆形的。把最难理解的环节先理清了,后面思路会更清晰。

二、寻找地球是球形的证据

1.

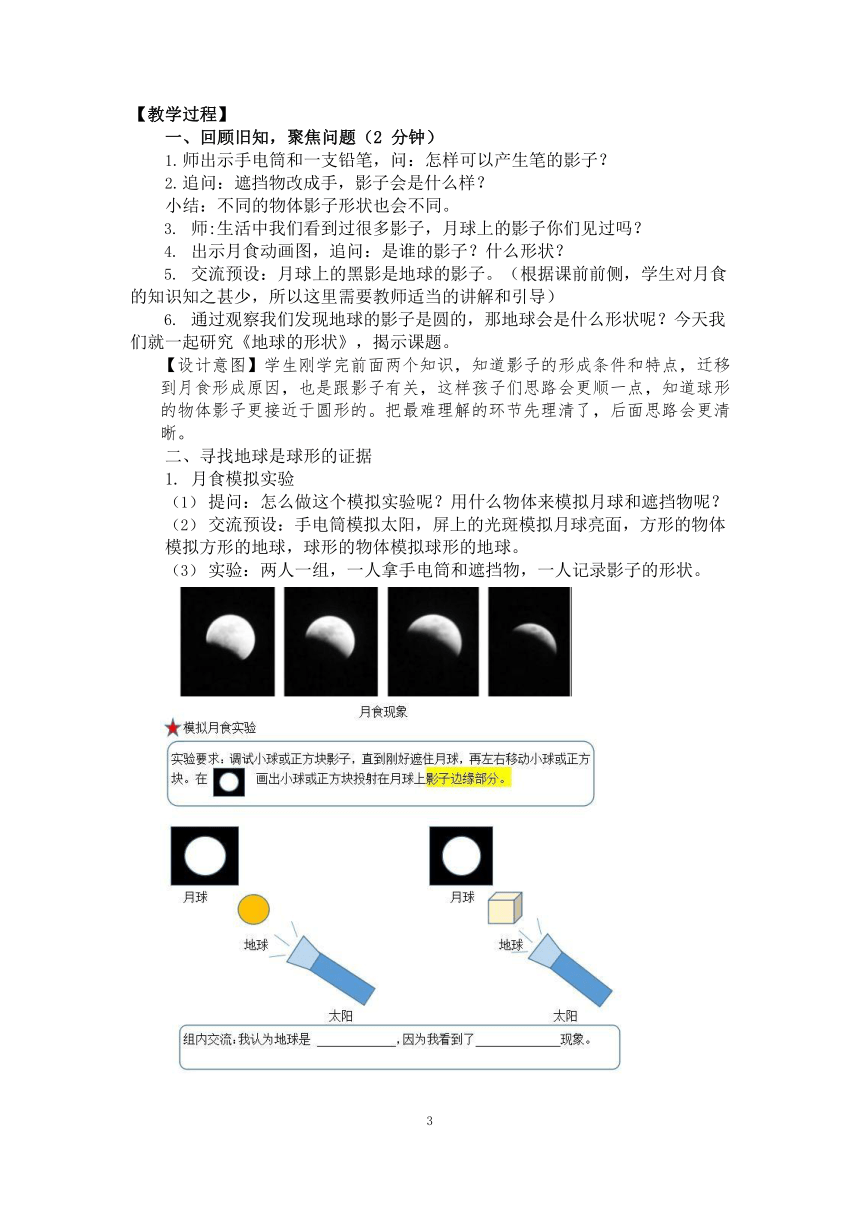

月食模拟实验

提问:怎么做这个模拟实验呢?用什么物体来模拟月球和遮挡物呢?

交流预设:手电筒模拟太阳,屏上的光斑模拟月球亮面,方形的物体模拟方形的地球,球形的物体模拟球形的地球。

实验:两人一组,一人拿手电筒和遮挡物,一人记录影子的形状。

(4

全班交流:请学生上台展示,说说哪个影子更接近事实。

(5)小结:自从有了人类之后,就提出了地球形状的很多的假设,月食这个现象确实能支持地球是球形的证据,那还有哪些证据嫩?我们先来看看人类探索地球形状的历程吧!

【设计意图】学生已经做过影子实验,所以这个实验学生是有基础的,教师不用讲解过多,让孩子可以跟着记录单尝试实验。实验之后的观点表达和交流非常重要,所以让孩子在组内先试着讲解自己看到了什么现象可以解释地球是球形的观点。再全班交流,使研讨更有效和有序。

三、探索地球形状的历程—历史重演

(一)天圆地方说

引发学生思考:古人没有高科技,不能走出地球,他们认为地球是什么形状的呢?请同学们观看视频。(视频出示)

通过视频,我们发现古人认为大地是平的,天空是弧形的,就有了天圆地方的说法。再次引导学生思考:设身处地的想,如果你是古人,你认为当时的说法合理吗?

【设计意图】让学生转换下思想,能让他们意识到每一种说法都是有一定的证据的,认识到科学上给出的解释、理论和模型都是在特定的时期内与事实最为吻合。所以当时有那么多人支持这种观点就不足为奇了。

(二)远方的帆船

情景再现:有人站在岸上用望远镜观察远方驶来的帆船,让学生先猜测会先看到什么呢?然后用视频出示是先看到船帆,再看到船身。明确这一事实,这是怎么回事呢?

搭建支架:

支架一:如果地球是平的,会有这样的现象吗?

支架二:地球什么形状才有可能会出现这样的现象呢?

支架三:怎么验证?需要什么材料模拟呢?

【设计意图】调查分析:通过调查发现大多数孩子知道会先看到船帆的帆顶。因此,这部分内容定位在让学生对已知现象进行分析和推理。但这里有一定的思维含量的,学生脑海中要建立平面和有弧度的面帆船出现的样子,因此需要给学生搭建思维支架引导学生分析和推理。

模拟实验

提问:出示材料,说说这个实验注意的点。

强调:观察者的视线要与球体或桌面最高点平行,小船贴近表面慢慢移动。

实验:两人一组,一人拿着材料操作,一人观察记录,再互换位置。

交流:船模在球面上行驶的时会先出现帆顶,再出现船身,在平面上时船帆和船身同时出现。

小结:这个现象也可以支持地球是球形的观点。

【设计意图】这个实验相对来说比较简单,现象也比较明显,难点在于学生会不会记录,会画吗?画什么?如果是写会写吗?而且三年级孩子书写速度会不会较慢,拖延教学效度呢?所以针对这些问题,我认为老师必须要根据孩子的学情进行教学,如果要求他们画,就直接让他们画出先看到的部分,

如果用写的方式很慢的画,可以重新设计记录单,利用勾选的方式。

(四)麦哲伦环球航行

提问:人们不断地在寻找地球是球形的过程中,有一位航海家终于用自己的实践证明了地球是球形的观点,知道是谁吗?

引导:出示麦哲伦环球航行的视频。

解释:麦哲伦环球航行用实践证明了地球是球体的,而且让多数人接受了地球是球体的观点。

(五)确证证据

小结:现在由于科技的发展,人们可以走出地球,利用人造卫星、探测器等看到地球的全貌了,这里我们可以直接用几张图片来展示。

四、整理发现,有序研讨

如果让你向低年级同学或长辈推广地球是球体的观点,你打算怎么向他们说明这个事实呢?

【设计意图】这里主要是渗透重证据意识的精神。延伸到我们生活中,如果我们有自己的观点,也要有证据意识,这样才能被别人相信。同时培养学生的表达和交流能力。善于把自己的观点表达出来,让更多的人理解和接受。

五、拓展延伸,继续探索

人类对地球形状的探索过程是漫长而又艰辛的,虽然知道了地球是球体,但人类并没有停止对地球形状的探索,现在又有科学家提出,地球是不规则的球体,

人类对地球的认识在不断更新中……

【设计意图】引领学生感受技术的发展,随着技术的发展,人类的认知也在不断的发展和变化的。隐射出科技的重要性。

【作业设计】

一、课后查阅资料,证明地球是球形的其他证据。二、查阅资料,了解地球的更多知识。

【板书设计】

(

月食现象

进港的帆船

麦哲伦环球航行

卫星科技

)地球是球形的

【教学反思】

优秀的教学设计应该是基于儿童立场,从教学过程的目标设计、关键问题设计、活动设计、记录单设计等方面去建构有效的课堂教学。基于这样的理念,笔者设计了这几课,并引发了一些思考。

一、做好前测,确定教学起点

课前,笔者为这课设计了几个关键问题,进行了问卷调查,发现三年级的孩子几乎都知道地球是个球体,但是古人一开始认为地球是什么形状,及证明地球是球形的证据有哪些,他们还是很陌生的。所以这节课教学的重点确定为运用模拟实验的方法收集证据,推理、证明地球是球形的观点。

二、优化导学单,聚焦研讨关键点

导学单经过几个版本的改进和优化,为了让孩子们更好更快地记录,主要有

2

个特点:

增加生活原型。便于学生将模型和原型进行比较,在比较中分析哪种形状的地球更贴近生活原型。

改变实验表征方式,更注重学生的过程性记录。在模拟“帆船进港”部分,

在球面和桌面上看“帆船进港”有明显的差异,所以可以采用勾选式降低学生记录的难度,也节省了记录的时间;在模拟“月食现象”部分,直接强调让学生画出月影边缘形状,不要求学生写出看到的形状是什么。学生通过对比原型,也很容易推测出地球的形状。三年级学生解释能力有限,不要求学生做因果分析的解释。

三、借助微视频,突破视觉盲点

本课中有很多现象是不了解的,也很难讲解清楚的,所以笔者找了大量的视频,最后截取了能让学生理解的片段,如“帆船进港”、“月食现象”“麦哲伦环球航行”等。有了视频,老师不用过多讲解,可以很好地突破学生知识盲点。

四、渗透证据意识,提升探究兴趣点

这课还有个很重要的目标,就是培养学生的证据意识,感知古人不断探索的精神。引领学生感受技术的发展,随着技术的发展,人类的认知也在不断的发展和变化的。隐射出科技的重要性。

【教材分析】

《地球的形状》是三年级下册第三单元《太阳、地球和月球》的第六课。是

“地球与宇宙科学”领域的内容之一。

通过前面

5

节课的学习,学生了解了太阳和月球的基本特征,知道两者的形状都是球形,同时也建立起地球的形状是球形的科学概念。而本节课学生将经历提出假设(通过月食现象初步得出地球是球形的观点)、寻找证据(更多证明地球是球体的现象和证据)、实验探究(进港帆船现象)、表达和交流的过程(哪些现象可以证明地球是球形)。

【学生分析】

课前,笔者为了了解学生对地球形状的相关知识,做了简单的问卷调查。问题一:地球是什么形状的?

问题二:在海边,人们用望远镜观察远方来的船,你觉得会先看到什么?

问题三:你见过月食吗?

问题四:你知道发生月食时,地球被什么天体挡住了?

通过调查,结果如下:

(

1

)

通过数据,我们可以发现学生几乎都知道地球是个球体这个常识。

第二个问题关于月食的,发现孩子们见过月食的很少,知道月食的也不多,

基于这样的学情,我们发现这课的难点就是对于现象的认知及相应的模拟实验,

到推理出结论。所以我们有必要给他们一定的支架去理解。

基于教材与学情,笔者设置了以下主要环节和活动内容。

地球影子形状

寻找证

观察

建立

现象

模型

探究

表达

验证

交流

模拟实验

陈述证据

【教学目标】科学概念目标

理解地球和太阳、月球一样,都是一个球体。

了解地球是太阳系中的一颗行星。科学探究目标

运用模拟实验的方法重现古人探索宇宙,收集证据,推理、证明地球是球形的观点。

用图示符号整理记录实验结果。

在教师的引导下,了解人类认识地球形状的探索过程。科学态度目标

感受古人探索地球自身奥秘的历程,认可人类在认识自然规律时要付出孜孜不倦的努力。

用心观察自然现象,积极参加模拟实验,乐于分享自己的实验心得。

3.不同的观点,通过新发现的补充,收集证据,人类不断修正自己的认知。科学、技术、社会与环境目标

了解技术的进步可以让人们更好认识自然现象,发现更多的自然规律。

感受自然规律的发展需要经历人们的不断探究。

【教学重难点】教学重点:

运用模拟实验的方法重现古人探索宇宙,收集证据,推理、证明地球是球形的观点。

教学难点:

月食模拟探究实验,理解“地球投射在月球的影子是圆形”

【教学准备】

为学生准备:乒乓球、船模、手电筒、木块、大球、学生记录单、A4

纸。教师准备:乒乓球、船模、手电筒、木块、大球、课件等。

【教学过程】

一、回顾旧知,聚焦问题(2

分钟)

师出示手电筒和一支铅笔,问:怎样可以产生笔的影子?

追问:遮挡物改成手,影子会是什么样?

小结:不同的物体影子形状也会不同。

师:生活中我们看到过很多影子,月球上的影子你们见过吗?

出示月食动画图,追问:是谁的影子?什么形状?

交流预设:月球上的黑影是地球的影子。(根据课前前侧,学生对月食的知识知之甚少,所以这里需要教师适当的讲解和引导)

通过观察我们发现地球的影子是圆的,那地球会是什么形状呢?今天我们就一起研究《地球的形状》,揭示课题。

【设计意图】学生刚学完前面两个知识,知道影子的形成条件和特点,迁移到月食形成原因,也是跟影子有关,这样孩子们思路会更顺一点,知道球形的物体影子更接近于圆形的。把最难理解的环节先理清了,后面思路会更清晰。

二、寻找地球是球形的证据

1.

月食模拟实验

提问:怎么做这个模拟实验呢?用什么物体来模拟月球和遮挡物呢?

交流预设:手电筒模拟太阳,屏上的光斑模拟月球亮面,方形的物体模拟方形的地球,球形的物体模拟球形的地球。

实验:两人一组,一人拿手电筒和遮挡物,一人记录影子的形状。

(4

全班交流:请学生上台展示,说说哪个影子更接近事实。

(5)小结:自从有了人类之后,就提出了地球形状的很多的假设,月食这个现象确实能支持地球是球形的证据,那还有哪些证据嫩?我们先来看看人类探索地球形状的历程吧!

【设计意图】学生已经做过影子实验,所以这个实验学生是有基础的,教师不用讲解过多,让孩子可以跟着记录单尝试实验。实验之后的观点表达和交流非常重要,所以让孩子在组内先试着讲解自己看到了什么现象可以解释地球是球形的观点。再全班交流,使研讨更有效和有序。

三、探索地球形状的历程—历史重演

(一)天圆地方说

引发学生思考:古人没有高科技,不能走出地球,他们认为地球是什么形状的呢?请同学们观看视频。(视频出示)

通过视频,我们发现古人认为大地是平的,天空是弧形的,就有了天圆地方的说法。再次引导学生思考:设身处地的想,如果你是古人,你认为当时的说法合理吗?

【设计意图】让学生转换下思想,能让他们意识到每一种说法都是有一定的证据的,认识到科学上给出的解释、理论和模型都是在特定的时期内与事实最为吻合。所以当时有那么多人支持这种观点就不足为奇了。

(二)远方的帆船

情景再现:有人站在岸上用望远镜观察远方驶来的帆船,让学生先猜测会先看到什么呢?然后用视频出示是先看到船帆,再看到船身。明确这一事实,这是怎么回事呢?

搭建支架:

支架一:如果地球是平的,会有这样的现象吗?

支架二:地球什么形状才有可能会出现这样的现象呢?

支架三:怎么验证?需要什么材料模拟呢?

【设计意图】调查分析:通过调查发现大多数孩子知道会先看到船帆的帆顶。因此,这部分内容定位在让学生对已知现象进行分析和推理。但这里有一定的思维含量的,学生脑海中要建立平面和有弧度的面帆船出现的样子,因此需要给学生搭建思维支架引导学生分析和推理。

模拟实验

提问:出示材料,说说这个实验注意的点。

强调:观察者的视线要与球体或桌面最高点平行,小船贴近表面慢慢移动。

实验:两人一组,一人拿着材料操作,一人观察记录,再互换位置。

交流:船模在球面上行驶的时会先出现帆顶,再出现船身,在平面上时船帆和船身同时出现。

小结:这个现象也可以支持地球是球形的观点。

【设计意图】这个实验相对来说比较简单,现象也比较明显,难点在于学生会不会记录,会画吗?画什么?如果是写会写吗?而且三年级孩子书写速度会不会较慢,拖延教学效度呢?所以针对这些问题,我认为老师必须要根据孩子的学情进行教学,如果要求他们画,就直接让他们画出先看到的部分,

如果用写的方式很慢的画,可以重新设计记录单,利用勾选的方式。

(四)麦哲伦环球航行

提问:人们不断地在寻找地球是球形的过程中,有一位航海家终于用自己的实践证明了地球是球形的观点,知道是谁吗?

引导:出示麦哲伦环球航行的视频。

解释:麦哲伦环球航行用实践证明了地球是球体的,而且让多数人接受了地球是球体的观点。

(五)确证证据

小结:现在由于科技的发展,人们可以走出地球,利用人造卫星、探测器等看到地球的全貌了,这里我们可以直接用几张图片来展示。

四、整理发现,有序研讨

如果让你向低年级同学或长辈推广地球是球体的观点,你打算怎么向他们说明这个事实呢?

【设计意图】这里主要是渗透重证据意识的精神。延伸到我们生活中,如果我们有自己的观点,也要有证据意识,这样才能被别人相信。同时培养学生的表达和交流能力。善于把自己的观点表达出来,让更多的人理解和接受。

五、拓展延伸,继续探索

人类对地球形状的探索过程是漫长而又艰辛的,虽然知道了地球是球体,但人类并没有停止对地球形状的探索,现在又有科学家提出,地球是不规则的球体,

人类对地球的认识在不断更新中……

【设计意图】引领学生感受技术的发展,随着技术的发展,人类的认知也在不断的发展和变化的。隐射出科技的重要性。

【作业设计】

一、课后查阅资料,证明地球是球形的其他证据。二、查阅资料,了解地球的更多知识。

【板书设计】

(

月食现象

进港的帆船

麦哲伦环球航行

卫星科技

)地球是球形的

【教学反思】

优秀的教学设计应该是基于儿童立场,从教学过程的目标设计、关键问题设计、活动设计、记录单设计等方面去建构有效的课堂教学。基于这样的理念,笔者设计了这几课,并引发了一些思考。

一、做好前测,确定教学起点

课前,笔者为这课设计了几个关键问题,进行了问卷调查,发现三年级的孩子几乎都知道地球是个球体,但是古人一开始认为地球是什么形状,及证明地球是球形的证据有哪些,他们还是很陌生的。所以这节课教学的重点确定为运用模拟实验的方法收集证据,推理、证明地球是球形的观点。

二、优化导学单,聚焦研讨关键点

导学单经过几个版本的改进和优化,为了让孩子们更好更快地记录,主要有

2

个特点:

增加生活原型。便于学生将模型和原型进行比较,在比较中分析哪种形状的地球更贴近生活原型。

改变实验表征方式,更注重学生的过程性记录。在模拟“帆船进港”部分,

在球面和桌面上看“帆船进港”有明显的差异,所以可以采用勾选式降低学生记录的难度,也节省了记录的时间;在模拟“月食现象”部分,直接强调让学生画出月影边缘形状,不要求学生写出看到的形状是什么。学生通过对比原型,也很容易推测出地球的形状。三年级学生解释能力有限,不要求学生做因果分析的解释。

三、借助微视频,突破视觉盲点

本课中有很多现象是不了解的,也很难讲解清楚的,所以笔者找了大量的视频,最后截取了能让学生理解的片段,如“帆船进港”、“月食现象”“麦哲伦环球航行”等。有了视频,老师不用过多讲解,可以很好地突破学生知识盲点。

四、渗透证据意识,提升探究兴趣点

这课还有个很重要的目标,就是培养学生的证据意识,感知古人不断探索的精神。引领学生感受技术的发展,随着技术的发展,人类的认知也在不断的发展和变化的。隐射出科技的重要性。