2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册4.3《人皆有不忍人之心》课件(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册4.3《人皆有不忍人之心》课件(33张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

身是菩提树

心如明镜台

——《人皆有不忍人之心》

孟

子

王安石

沉魄浮魂不可招,

遗编一读想风标。

何妨举世嫌迂阔,

故有斯人慰寂寥。

“亚圣”孟子

1、“尧舜既没,圣人之道衰,暴君代作……世衰道微,邪说暴行有作,臣弑其君者有之,子弑其父者有之。”

——(《孟子?滕文公下》)

2、“道既通,游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合从连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。”——(《史记》)

3、“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也。”

——(《孟子?公孙丑下》)

4、尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,武、周公传之孔子,孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉。——(韩愈

《原道》)

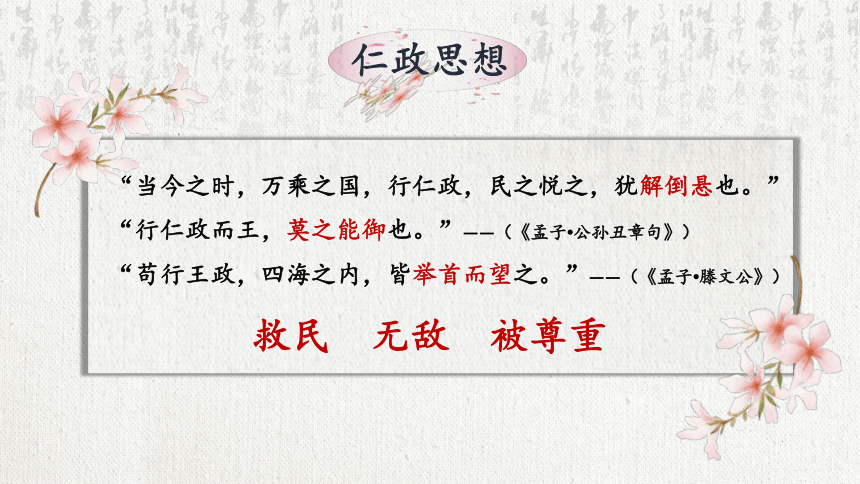

仁政思想

“当今之时,万乘之国,行仁政,民之悦之,犹解倒悬也。”

“行仁政而王,莫之能御也。”——(《孟子?公孙丑章句》)

“苟行王政,四海之内,皆举首而望之。”——(《孟子?滕文公》)

救民

无敌

被尊重

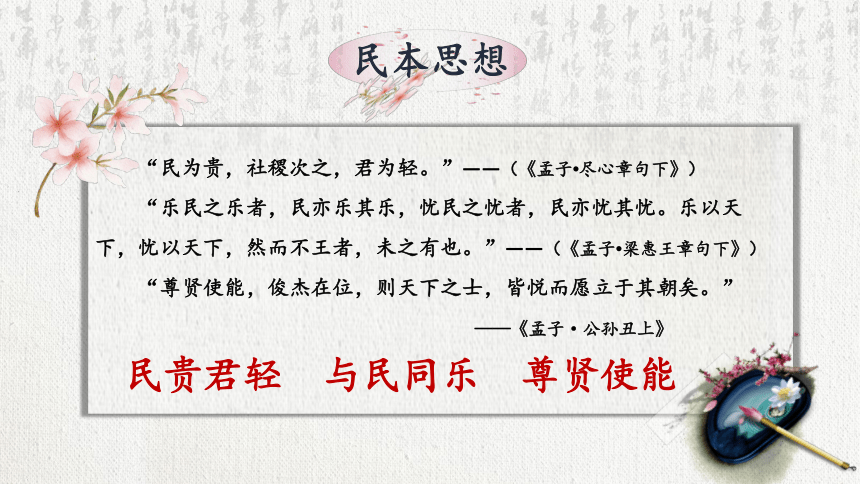

民本思想

“民为贵,社稷次之,君为轻。”——(《孟子?尽心章句下》)

“乐民之乐者,民亦乐其乐,忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”——(《孟子?梁惠王章句下》)

“尊贤使能,俊杰在位,则天下之士,皆悦而愿立于其朝矣。”

——《孟子·公孙丑上》

民贵君轻

与民同乐

尊贤使能

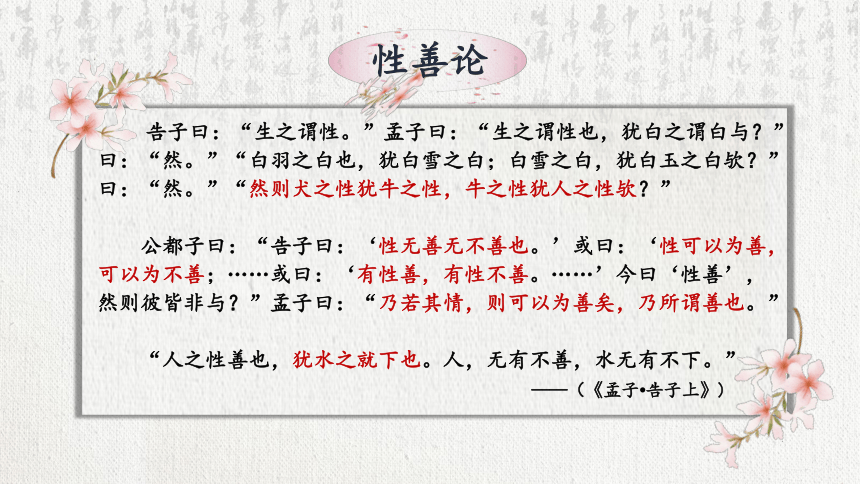

性善论

告子曰:“生之谓性。”孟子曰:“生之谓性也,犹白之谓白与?”曰:“然。”“白羽之白也,犹白雪之白;白雪之白,犹白玉之白欤?”曰:“然。”“然则犬之性犹牛之性,牛之性犹人之性欤?”

公都子曰:“告子曰:‘性无善无不善也。’或曰:‘性可以为善,可以为不善;……或曰:‘有性善,有性不善。……’今曰‘性善’,然则彼皆非与?”孟子曰:“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。”

“人之性善也,犹水之就下也。人,无有不善,水无有不下。”

——(《孟子?告子上》)

性善论

今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕

恻隐之心;非所以内交于孺子之父

母也,非所以要誉于乡党朋友也,非

恶其声而然也。

学习目标

目标:

理解《人皆有不忍人之心》的章句之意,了解孟子“性善论”的要义。

重点:

结合《孟子》有关章句,深入理解“性善论”的内涵。

难点:

探究“性善论”的深意。

朗读课文

人皆有不忍人之心

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

梳通字词

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

孟子说:“人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,就有怜爱百姓的政治;用怜爱别人的心施行怜爱百姓的政治,治理天下就可以像在手掌上运转东西一样容易。之所以说人都有怜爱别人的心(是因为):(如果)现在人们忽然看见一个小孩子将要掉进井中,都会产生恐惧、怜悯的心理;这并非因为想要和小孩子的父母结交,并非因为想要在同乡朋友中博取名誉,(也)并非因为厌恶孩子的哭声才这样。

不忍人:怜爱别人。忍人,狠心对待别人。

怵惕:惊骇、恐惧。

恻隐:哀痛、怜悯(别人的不幸)。

内交:结交。内,通“纳”。

要誉:博取名誉。要,求取。

乡党:同乡。

梳通字词

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

由此看来,没有怜悯之心,不能算是人;没有羞恶之心,不能算是人;没有谦让之心,不能算是人;没有是非之心,不能算是人。怜悯之心是仁的发端;羞恶之心是义的发端;谦让之心是礼的发端;是非之心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样(是自然而然的)。有了这四种发端却认为自己不行的,是伤害自己;认为他的君主不行的,是伤害他的君主。

辞让:谦逊推让。

端:萌芽,发端。

四体:四肢。

贼:伤害。

梳通字词

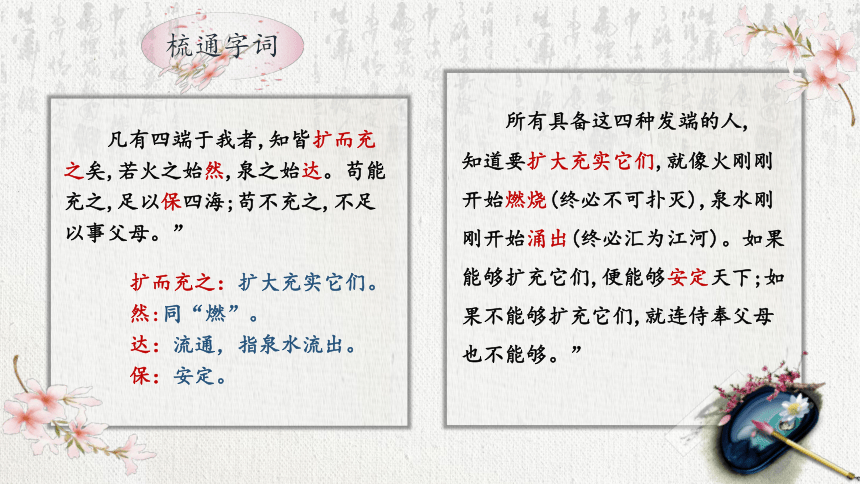

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

所有具备这四种发端的人,

知道要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧(终必不可扑灭),泉水刚刚开始涌出(终必汇为江河)。如果能够扩充它们,便能够安定天下;如果不能够扩充它们,就连侍奉父母也不能够。”

扩而充之:扩大充实它们。

然:同“燃”。

达:流通,指泉水流出。

保:安定。

忍

“是可忍也,孰不可忍也?”——《论语?八佾》

“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死。”——《孟子?梁惠王上》

“杨氏为我是无君也,墨氏兼爱是无父也。无父无君,是禽兽也。”—《孟子?滕文公下》

“由是生而有所不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有

甚于死者,非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”——《孟子?告子上》

“身是菩提树,心如明镜台。时时勤抚拭,莫使惹尘埃。”——《神秀偈》

“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼,天下可运于掌……故推恩足以保四海,不

推恩无以保妻子。”——《孟子?梁惠王上》

非人

端

扩充

观点争鸣

孟子认为“人皆有不忍人之心”,这体现了他的“性善论”思想,即主张人性向善,重视道德修养的自觉性;而儒家的另外一位代表人物荀子,却提出了“性恶论”,即主张人性本恶,强调道德教育的必要性。你认为哪种说法更有利于道德的发展呢?

观点一:孟子的“性善论”是从正面激励人奋发向上、自觉向善的,因而更有利于道德的发展。孟子把道德观念、道德理性看作人的本性,强调了人性本善;在主体的道德修养中,孟子又强调了“为仁由己”的主动性和积极性,鼓励个人扬善弃恶、积极向上,努力提高自己的道德修养。

观点三 二者各有长短,二者互补更利于道德的发展。清代学者钱大昕说:“孟言性善,欲人之尽性而乐于善;荀言性恶,欲人之化性而勉于善。立言虽殊,其教人以善则一也。”即两种理论的最终目的是一致的,都是去恶向善。其中,孟子提供了人性善的内在依据,认为人天生具有修己的可能性和主动性,却忽视了人道德修养的必要性和被动性;荀子强调道德修养的被动性,却忽视了主体向善的主动性和可能性。二者相互补充,既能鼓励人注重自我道德修养,又能加强对人外在的道德约束,只有这样,才能更好地建设社会道德。

观点争鸣

观点二:荀子的“性恶论”强调借助礼仪规范来加强人的道德修养,重视利用客观条件进行教育和学习,更具有可操作性,因而更有利于道德的发展。荀子认为,人的本性存在粗陋之处,所以要加强后天的学习和改造,从而造就完善的人格。

当时缄口终无语,天理民彝竟若何

——《人皆有不忍人之心》

孟子好辩

陈

普

禽兽纵横鬼魅多,

人间歧路总差讹。

当时缄口终无语,

天理民彝竟若何?

浩然之气

孟子曰:“我善养吾浩然之气。”

今观其文章,宽厚宏博,充乎天地

之间,称其气之小大。

——(苏辙《上枢密韩太尉书》)

浩然之气

(公孙丑问曰):“敢问夫子恶乎长?”

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

“敢问何谓浩然之气?”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天

地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。”

——《孟子?公孙丑篇上》

以“配义与道”“集义所生”的“浩然之气”去充实、完善、砥砺人格

大丈夫精神

(1)居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。——《孟子.滕文公下》

(2)孟子曰:“说大人,则藐之,勿视其巍巍然。”——《孟子.尽心上》

(3)孟子曰:“君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。”——《孟子.尽心上》

大丈夫精神

“居恶在?仁是也;路恶在?义是也。居仁由义,大人之事备矣。”——《孟子.尽心上》

1.居仁由义

2.意志坚定

3.人格独立

4.精神快乐(自由)

六层境界

“可欲之谓善,有诸已之谓信,充实之谓

美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓

圣,圣而不可知之之谓神。”

——《孟子.尽心下》

孟子好辩

公都子曰:“外人皆称夫子好辩,敢问何也?”孟子曰:“予岂好辩哉?予不得已也。”

“尧舜既没,圣人之道衰,暴君代作。”

“圣王不作,诸侯放恣,处事横溢。杨朱、墨翟之言盈天下,天下之言不归杨,则归墨。”

——(《孟子?滕文公下》)

杨朱:战国时哲学家,主张“轻物重生”“为我”;

墨翟:战国初年的思想家,主张“兼爱”“非攻”“薄葬”。

卫灵公问政于孔子,孔子对曰:“俎豆之事,则尝闻之矣。军旅之事,未之学也。”

——《论语?卫灵公》

激浊扬清,力挽狂澜的使命担当

“一人之辩,重于九鼎之宝。”

论辩艺术

1、本文的论证思路是怎样的?用了哪些手法?

2、孟子的论辩有何特色?

3、孟子在文中的推断是否有充分的逻辑依据?

论辩艺术

1、本文的论证思路是怎样的?用了哪些手法?

论证观点

提出论点

人皆有不忍人之心

举例

孺子将入井

排比

犹四体

比喻

四心—四端

可行不忍人之政

对比

扩充“四端”

足以保四海

不足事父母

人皆有不忍人之心

应有“四端”

若火泉

论述层次清晰,逻辑严密,层层推进,具有不可辩驳的说服力。

论辩特色

①观点明确,立场坚定。

②注重推理,

逻辑性强。

③善于譬喻,生动形象。

④借题发挥,循循善诱。

2、孟子的论辩有何特色?

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰‘非我也,岁也’。是何异于刺人而杀之,曰‘非我也,兵也’?王无罪岁,斯天下之民至焉。”

——《孟子?梁惠王上》

孟子见于齐王曰:“王尝语庄子以好乐,

有诸?”

王变乎色,曰:“寡人非能好先王之乐

也,直好世俗之乐耳。”

曰:“王之好乐甚,则齐其庶几乎!

今之乐犹古之乐也。”

曰:“可得闻与?”

曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐乎?”

曰:“不若与人。”

曰:“与少乐乐,与众乐乐,孰乐?”

曰:“不若与众。”

……“今王与百姓同乐,则王矣。”

论辩艺术

3、孟子在文中的推断是否有充分的逻辑依据?

孟子的论断,可质疑的地方大致有:

①“以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。”

②“由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;

无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”

③“苟能充之,足以保四海。”

我

父母

兄弟

妻儿

叔伯

舅姑

朋友

邻居

其他社会关系

①③乡土中国社会的差序格局:

社会结构简单,统治者道德水平足够高,满足老百姓种好地、吃好饭的需求,是否有这种可能?

②孟子人性论的产物,无需特别论证。

观点争鸣

孟子认为“人皆有不忍人之心”在人生修养中居于核心地位,你是否认可孟子的观点?

观点一

认可。孟子首先强调人都具有“不忍人之心”,从“四心”推导出“四端”,再推导出“不忍人之政”(仁政)。“人皆有不忍人之心”是一切的基础和出发点。

观点二

不认可。孟子虽然从“人皆有不忍人之心”展开自己的论证,但是在本文最后还是强调“知皆扩而充之矣”“苟能充之”“苟不充之”的正反对比,更是说明一个人即使有善白本性,离开后天的努力也不行。所以,“人皆有不忍人之心”只是提供了一个基础,真正起到决定作用的还是后天的努力。

观点争鸣

整合探究

1、请梳理《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》的核心概念、主要观点,并说说这些观点有何共同之处。

课文

核心概念

主要观点

观点的共同之处

《<论语>十二章》

仁、诗教、君子、礼、

义、恕等。

提倡仁、义、恕,

克己复礼。

都主张修身养性,

提高

个人道德修养。

《大学之道》

明明德、亲民、

止于至善等。

“大人之学”的终极目标是“三纲”,途径是“八目”。

《人皆有不忍人

之心》

不忍人之心、

四心、四端等。

人生来都有善良的本性。

整合探究

2、结合《<论语>十二章》和《人皆有不忍人之心》这两篇课文及以前学过的《论语》《孟子》的有关课文,比较《论语》《孟子》在言说方式、风格等方面的不同。

比较

《论语》

《孟子》

语言

多为口语,通俗易懂,同时又吸收了书面语之长,形成了言简意赅、深入浅出、朴素无华、隽永有味的独特风格。

明白晓畅、平实浅近而又简练精警。

形式

语录体,或是孔子只言片语的记录,或是孔子和弟子谈话的记录,没有时间先后顺序,也没有共同的主题,离说理散文有一定的距离。

对话论辩体散文集,虽留有语录体的痕迹,但篇幅加长、议论增多,很多段落都围绕着一定的中心,结构完整,条理清楚,具备了说理散文的典型特征。

课后作业

作为生活在社会群体中的个人,对于“爱自己”和“爱他人”,你有怎样的体验和思考?请结合下面的两句话,谈谈你的看法。(300字左右)

王尔德说:爱自己是终身浪漫的开始。

孟子说:仁者爱人,有礼者敬人。

谢

谢

指

导!

身是菩提树

心如明镜台

——《人皆有不忍人之心》

孟

子

王安石

沉魄浮魂不可招,

遗编一读想风标。

何妨举世嫌迂阔,

故有斯人慰寂寥。

“亚圣”孟子

1、“尧舜既没,圣人之道衰,暴君代作……世衰道微,邪说暴行有作,臣弑其君者有之,子弑其父者有之。”

——(《孟子?滕文公下》)

2、“道既通,游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔于事情。当是之时,秦用商君,富国强兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务于合从连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。”——(《史记》)

3、“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也。”

——(《孟子?公孙丑下》)

4、尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,武、周公传之孔子,孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉。——(韩愈

《原道》)

仁政思想

“当今之时,万乘之国,行仁政,民之悦之,犹解倒悬也。”

“行仁政而王,莫之能御也。”——(《孟子?公孙丑章句》)

“苟行王政,四海之内,皆举首而望之。”——(《孟子?滕文公》)

救民

无敌

被尊重

民本思想

“民为贵,社稷次之,君为轻。”——(《孟子?尽心章句下》)

“乐民之乐者,民亦乐其乐,忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”——(《孟子?梁惠王章句下》)

“尊贤使能,俊杰在位,则天下之士,皆悦而愿立于其朝矣。”

——《孟子·公孙丑上》

民贵君轻

与民同乐

尊贤使能

性善论

告子曰:“生之谓性。”孟子曰:“生之谓性也,犹白之谓白与?”曰:“然。”“白羽之白也,犹白雪之白;白雪之白,犹白玉之白欤?”曰:“然。”“然则犬之性犹牛之性,牛之性犹人之性欤?”

公都子曰:“告子曰:‘性无善无不善也。’或曰:‘性可以为善,可以为不善;……或曰:‘有性善,有性不善。……’今曰‘性善’,然则彼皆非与?”孟子曰:“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。”

“人之性善也,犹水之就下也。人,无有不善,水无有不下。”

——(《孟子?告子上》)

性善论

今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕

恻隐之心;非所以内交于孺子之父

母也,非所以要誉于乡党朋友也,非

恶其声而然也。

学习目标

目标:

理解《人皆有不忍人之心》的章句之意,了解孟子“性善论”的要义。

重点:

结合《孟子》有关章句,深入理解“性善论”的内涵。

难点:

探究“性善论”的深意。

朗读课文

人皆有不忍人之心

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

梳通字词

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣;以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

孟子说:“人都有怜爱别人的心。先王有怜爱别人的心,就有怜爱百姓的政治;用怜爱别人的心施行怜爱百姓的政治,治理天下就可以像在手掌上运转东西一样容易。之所以说人都有怜爱别人的心(是因为):(如果)现在人们忽然看见一个小孩子将要掉进井中,都会产生恐惧、怜悯的心理;这并非因为想要和小孩子的父母结交,并非因为想要在同乡朋友中博取名誉,(也)并非因为厌恶孩子的哭声才这样。

不忍人:怜爱别人。忍人,狠心对待别人。

怵惕:惊骇、恐惧。

恻隐:哀痛、怜悯(别人的不幸)。

内交:结交。内,通“纳”。

要誉:博取名誉。要,求取。

乡党:同乡。

梳通字词

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。

由此看来,没有怜悯之心,不能算是人;没有羞恶之心,不能算是人;没有谦让之心,不能算是人;没有是非之心,不能算是人。怜悯之心是仁的发端;羞恶之心是义的发端;谦让之心是礼的发端;是非之心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样(是自然而然的)。有了这四种发端却认为自己不行的,是伤害自己;认为他的君主不行的,是伤害他的君主。

辞让:谦逊推让。

端:萌芽,发端。

四体:四肢。

贼:伤害。

梳通字词

凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

所有具备这四种发端的人,

知道要扩大充实它们,就像火刚刚开始燃烧(终必不可扑灭),泉水刚刚开始涌出(终必汇为江河)。如果能够扩充它们,便能够安定天下;如果不能够扩充它们,就连侍奉父母也不能够。”

扩而充之:扩大充实它们。

然:同“燃”。

达:流通,指泉水流出。

保:安定。

忍

“是可忍也,孰不可忍也?”——《论语?八佾》

“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死。”——《孟子?梁惠王上》

“杨氏为我是无君也,墨氏兼爱是无父也。无父无君,是禽兽也。”—《孟子?滕文公下》

“由是生而有所不用也,由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有

甚于死者,非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。”——《孟子?告子上》

“身是菩提树,心如明镜台。时时勤抚拭,莫使惹尘埃。”——《神秀偈》

“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼,天下可运于掌……故推恩足以保四海,不

推恩无以保妻子。”——《孟子?梁惠王上》

非人

端

扩充

观点争鸣

孟子认为“人皆有不忍人之心”,这体现了他的“性善论”思想,即主张人性向善,重视道德修养的自觉性;而儒家的另外一位代表人物荀子,却提出了“性恶论”,即主张人性本恶,强调道德教育的必要性。你认为哪种说法更有利于道德的发展呢?

观点一:孟子的“性善论”是从正面激励人奋发向上、自觉向善的,因而更有利于道德的发展。孟子把道德观念、道德理性看作人的本性,强调了人性本善;在主体的道德修养中,孟子又强调了“为仁由己”的主动性和积极性,鼓励个人扬善弃恶、积极向上,努力提高自己的道德修养。

观点三 二者各有长短,二者互补更利于道德的发展。清代学者钱大昕说:“孟言性善,欲人之尽性而乐于善;荀言性恶,欲人之化性而勉于善。立言虽殊,其教人以善则一也。”即两种理论的最终目的是一致的,都是去恶向善。其中,孟子提供了人性善的内在依据,认为人天生具有修己的可能性和主动性,却忽视了人道德修养的必要性和被动性;荀子强调道德修养的被动性,却忽视了主体向善的主动性和可能性。二者相互补充,既能鼓励人注重自我道德修养,又能加强对人外在的道德约束,只有这样,才能更好地建设社会道德。

观点争鸣

观点二:荀子的“性恶论”强调借助礼仪规范来加强人的道德修养,重视利用客观条件进行教育和学习,更具有可操作性,因而更有利于道德的发展。荀子认为,人的本性存在粗陋之处,所以要加强后天的学习和改造,从而造就完善的人格。

当时缄口终无语,天理民彝竟若何

——《人皆有不忍人之心》

孟子好辩

陈

普

禽兽纵横鬼魅多,

人间歧路总差讹。

当时缄口终无语,

天理民彝竟若何?

浩然之气

孟子曰:“我善养吾浩然之气。”

今观其文章,宽厚宏博,充乎天地

之间,称其气之小大。

——(苏辙《上枢密韩太尉书》)

浩然之气

(公孙丑问曰):“敢问夫子恶乎长?”

曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

“敢问何谓浩然之气?”

曰:“难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天

地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。”

——《孟子?公孙丑篇上》

以“配义与道”“集义所生”的“浩然之气”去充实、完善、砥砺人格

大丈夫精神

(1)居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。——《孟子.滕文公下》

(2)孟子曰:“说大人,则藐之,勿视其巍巍然。”——《孟子.尽心上》

(3)孟子曰:“君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下不与存焉。”——《孟子.尽心上》

大丈夫精神

“居恶在?仁是也;路恶在?义是也。居仁由义,大人之事备矣。”——《孟子.尽心上》

1.居仁由义

2.意志坚定

3.人格独立

4.精神快乐(自由)

六层境界

“可欲之谓善,有诸已之谓信,充实之谓

美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓

圣,圣而不可知之之谓神。”

——《孟子.尽心下》

孟子好辩

公都子曰:“外人皆称夫子好辩,敢问何也?”孟子曰:“予岂好辩哉?予不得已也。”

“尧舜既没,圣人之道衰,暴君代作。”

“圣王不作,诸侯放恣,处事横溢。杨朱、墨翟之言盈天下,天下之言不归杨,则归墨。”

——(《孟子?滕文公下》)

杨朱:战国时哲学家,主张“轻物重生”“为我”;

墨翟:战国初年的思想家,主张“兼爱”“非攻”“薄葬”。

卫灵公问政于孔子,孔子对曰:“俎豆之事,则尝闻之矣。军旅之事,未之学也。”

——《论语?卫灵公》

激浊扬清,力挽狂澜的使命担当

“一人之辩,重于九鼎之宝。”

论辩艺术

1、本文的论证思路是怎样的?用了哪些手法?

2、孟子的论辩有何特色?

3、孟子在文中的推断是否有充分的逻辑依据?

论辩艺术

1、本文的论证思路是怎样的?用了哪些手法?

论证观点

提出论点

人皆有不忍人之心

举例

孺子将入井

排比

犹四体

比喻

四心—四端

可行不忍人之政

对比

扩充“四端”

足以保四海

不足事父母

人皆有不忍人之心

应有“四端”

若火泉

论述层次清晰,逻辑严密,层层推进,具有不可辩驳的说服力。

论辩特色

①观点明确,立场坚定。

②注重推理,

逻辑性强。

③善于譬喻,生动形象。

④借题发挥,循循善诱。

2、孟子的论辩有何特色?

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发,人死,则曰‘非我也,岁也’。是何异于刺人而杀之,曰‘非我也,兵也’?王无罪岁,斯天下之民至焉。”

——《孟子?梁惠王上》

孟子见于齐王曰:“王尝语庄子以好乐,

有诸?”

王变乎色,曰:“寡人非能好先王之乐

也,直好世俗之乐耳。”

曰:“王之好乐甚,则齐其庶几乎!

今之乐犹古之乐也。”

曰:“可得闻与?”

曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐乎?”

曰:“不若与人。”

曰:“与少乐乐,与众乐乐,孰乐?”

曰:“不若与众。”

……“今王与百姓同乐,则王矣。”

论辩艺术

3、孟子在文中的推断是否有充分的逻辑依据?

孟子的论断,可质疑的地方大致有:

①“以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。”

②“由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;

无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”

③“苟能充之,足以保四海。”

我

父母

兄弟

妻儿

叔伯

舅姑

朋友

邻居

其他社会关系

①③乡土中国社会的差序格局:

社会结构简单,统治者道德水平足够高,满足老百姓种好地、吃好饭的需求,是否有这种可能?

②孟子人性论的产物,无需特别论证。

观点争鸣

孟子认为“人皆有不忍人之心”在人生修养中居于核心地位,你是否认可孟子的观点?

观点一

认可。孟子首先强调人都具有“不忍人之心”,从“四心”推导出“四端”,再推导出“不忍人之政”(仁政)。“人皆有不忍人之心”是一切的基础和出发点。

观点二

不认可。孟子虽然从“人皆有不忍人之心”展开自己的论证,但是在本文最后还是强调“知皆扩而充之矣”“苟能充之”“苟不充之”的正反对比,更是说明一个人即使有善白本性,离开后天的努力也不行。所以,“人皆有不忍人之心”只是提供了一个基础,真正起到决定作用的还是后天的努力。

观点争鸣

整合探究

1、请梳理《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》的核心概念、主要观点,并说说这些观点有何共同之处。

课文

核心概念

主要观点

观点的共同之处

《<论语>十二章》

仁、诗教、君子、礼、

义、恕等。

提倡仁、义、恕,

克己复礼。

都主张修身养性,

提高

个人道德修养。

《大学之道》

明明德、亲民、

止于至善等。

“大人之学”的终极目标是“三纲”,途径是“八目”。

《人皆有不忍人

之心》

不忍人之心、

四心、四端等。

人生来都有善良的本性。

整合探究

2、结合《<论语>十二章》和《人皆有不忍人之心》这两篇课文及以前学过的《论语》《孟子》的有关课文,比较《论语》《孟子》在言说方式、风格等方面的不同。

比较

《论语》

《孟子》

语言

多为口语,通俗易懂,同时又吸收了书面语之长,形成了言简意赅、深入浅出、朴素无华、隽永有味的独特风格。

明白晓畅、平实浅近而又简练精警。

形式

语录体,或是孔子只言片语的记录,或是孔子和弟子谈话的记录,没有时间先后顺序,也没有共同的主题,离说理散文有一定的距离。

对话论辩体散文集,虽留有语录体的痕迹,但篇幅加长、议论增多,很多段落都围绕着一定的中心,结构完整,条理清楚,具备了说理散文的典型特征。

课后作业

作为生活在社会群体中的个人,对于“爱自己”和“爱他人”,你有怎样的体验和思考?请结合下面的两句话,谈谈你的看法。(300字左右)

王尔德说:爱自己是终身浪漫的开始。

孟子说:仁者爱人,有礼者敬人。

谢

谢

指

导!