2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

第二单元

三国两晋南北朝的民族交融

与隋唐统一多民族封建国家的发展

秦、汉的大一统,到东汉末而解体。从此中国分崩离析,走上衰运,历史称此时期为魏晋南北朝。此长时期之分裂,前后凡三百九十四年。起自建安,三百九十四年中,统一政府之存在,严格言之,不到十五年。放宽言之,亦只有三十余年,不到全时期十分之一。将本期历史与前期秦、汉相较,前期以中央统一为常态,以分崩割据为变态;本期则以中央统一为变态,而以分崩割据为常态。

——钱穆《国史大纲》

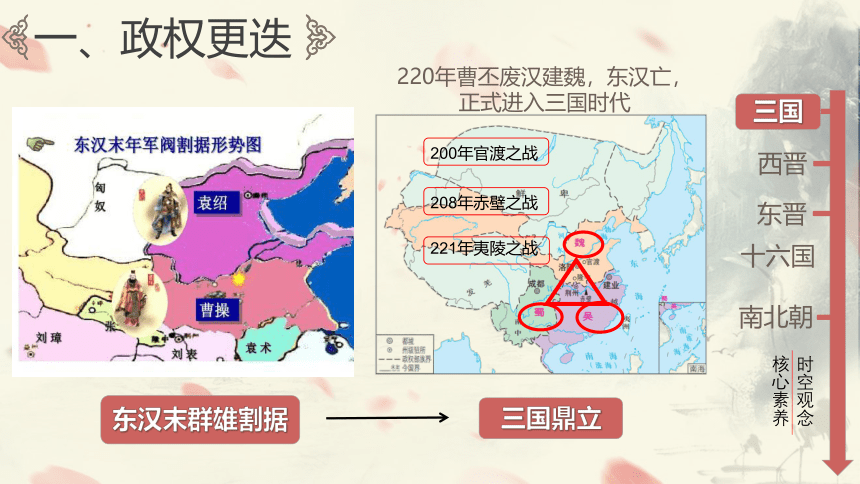

一、政权更迭

200年官渡之战

208年赤壁之战

221年夷陵之战

东汉末群雄割据

三国鼎立

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

220年曹丕废汉建魏,东汉亡,

正式进入三国时代

一、政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

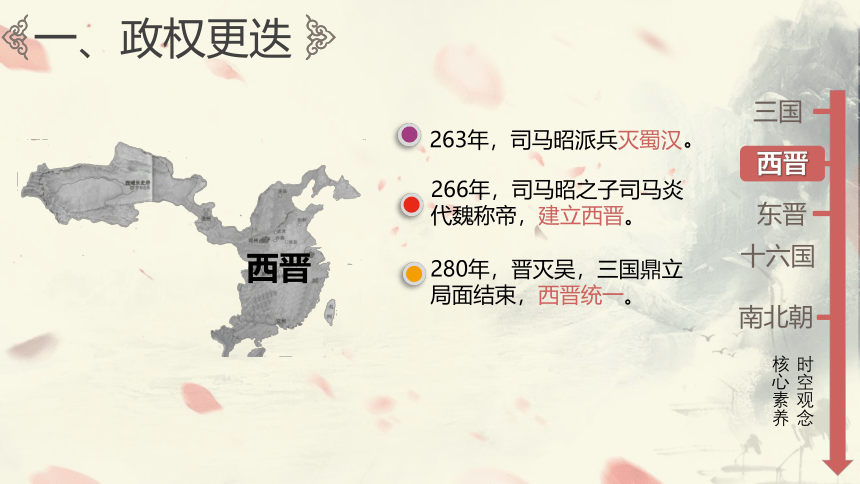

西晋

266年,司马昭之子司马炎代魏称帝,建立西晋。

263年,司马昭派兵灭蜀汉。

280年,晋灭吴,三国鼎立局面结束,西晋统一。

一、政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

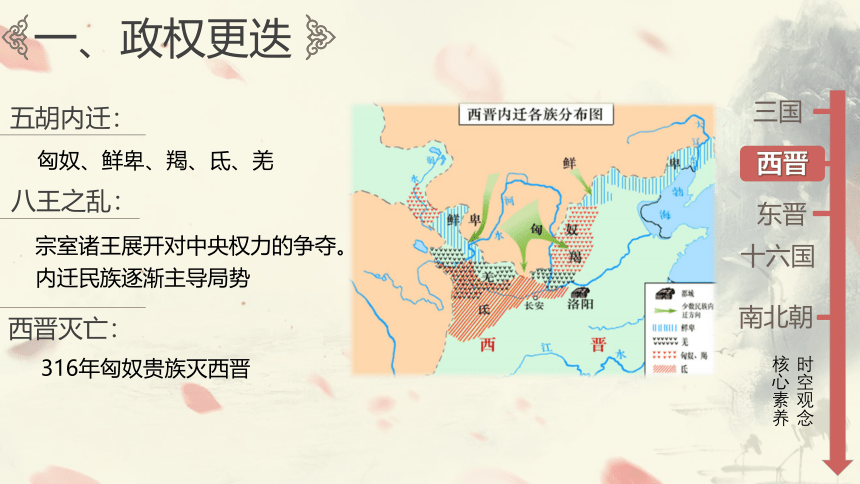

匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

五胡内迁:

宗室诸王展开对中央权力的争夺。

内迁民族逐渐主导局势

八王之乱:

316年匈奴贵族灭西晋

西晋灭亡:

一、政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

一、政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

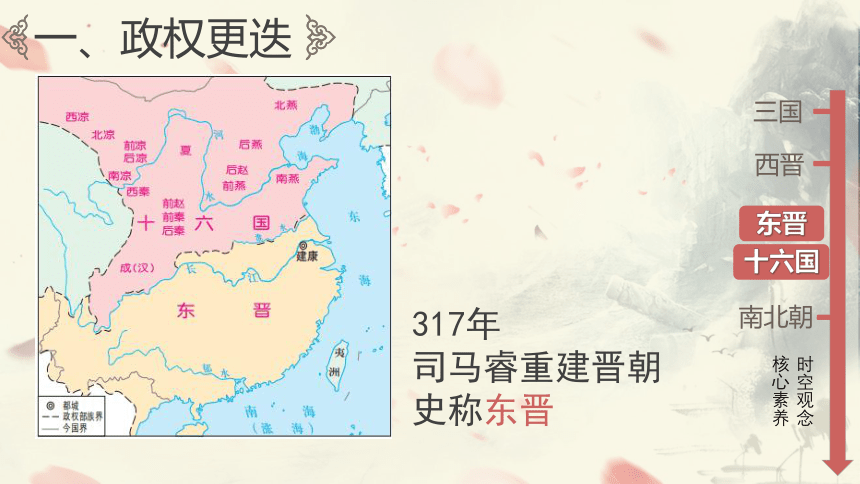

317年

司马睿重建晋朝

史称东晋

一、政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

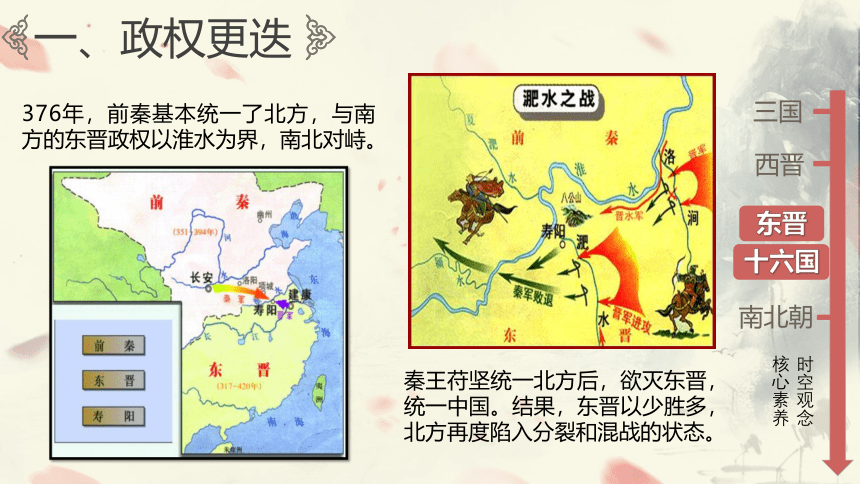

376年,前秦基本统一了北方,与南方的东晋政权以淮水为界,南北对峙。

秦王苻坚统一北方后,欲灭东晋,统一中国。结果,东晋以少胜多,北方再度陷入分裂和混战的状态。

一、政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

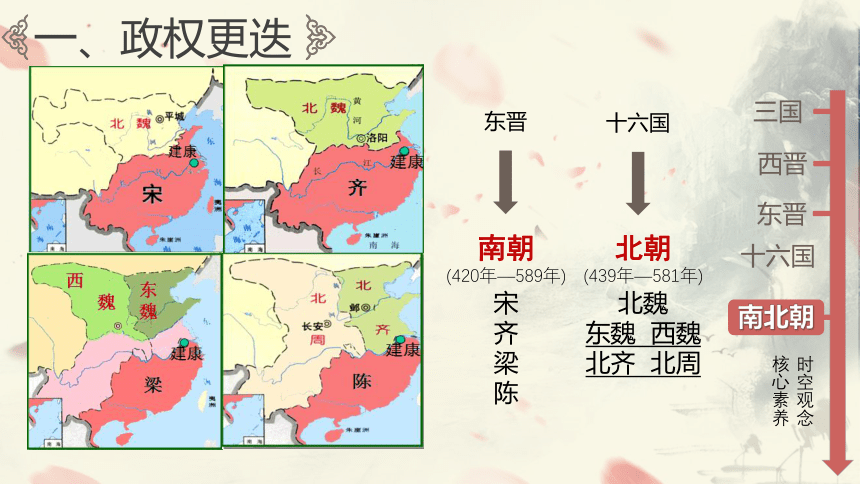

东晋

十六国

南朝

(420年—589年)

宋

齐

梁

陈

北朝

(439年—581年)

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

东晋南朝的士族制度

自三国西晋以来,

一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治经济等方面的特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

何为士族?

东晋时期的政治特点——

士族专权

东晋南朝的士族制度

(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。”

——《晋书·王敦传》

元帝正会,引王丞相登御床,王公固辞,中宗引之弥苦。王公日:“使太阳与万物同晖,臣下何以瞻仰?

——《世说新语·宠礼》

P28“历史纵横”

琅琊王氏、颍川瘐氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族在东晋相继掌权

王与马,共天下

小结

十六国先后存在

东

汉

东晋316--420年

西晋

265--316年

短暂统一

东魏

北齐

西魏

北周

北朝439—581年

南朝420—589年

宋——齐——梁——陈

魏220年

吴

229年

蜀

221年

三国

220—280年

北

魏

南北朝

420—589年

三国两晋南北朝历史时期对中国多民族国家发展进程有哪些重大影响?

归纳

①民族矛盾激化,国家长期分裂割据;

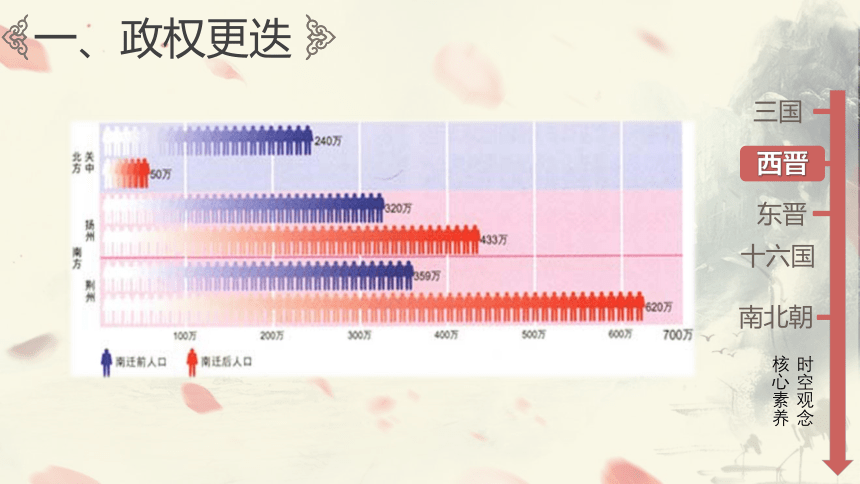

②北方汉人南迁,促进江南的开发;

③内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;

人口流动

民族融合

江南开发

胡人内迁

北人南迁

为隋统一奠基

战争

二、江南地区的发展

1、经济发展的原因

材料一:

(江南)地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。

——编译自《史记》

材料二:西晋禅代,……然而不久政局动荡,内乱频仍,胡变蜂起,晋室被迫南渡,此后即以江南为立国根本。北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——《魏晋南北朝史》

①江南气候湿润,土地肥沃,自然条件优越。

②江南战争相对较少,社会秩序比较安定。

③北方汉人南迁,带来先进的生产技术和丰富的劳动力资源。

二、江南地区的发展

2、江南地区经济发展的表现?

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记》

?以下两则材料反映的社会状况有何不同?

二、江南地区的发展

至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土膏腴上地,亩直一金,鄠、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

①农业:南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高

②手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

江南地区经济发展的表现

二、江南地区的发展

3、影响:

南北经济发展的差距缩小,趋向平衡;促进了山区的少数民族与汉族的逐步交融。

南朝青瓷莲花尊

南朝青瓷双柄鸡首壶

三、民族交融

材料一:石勒“号胡(羯)为国人”……石虎时期大兴劳役和兵役,巨大的灾难都落到了非国人的汉人和胡人身上。石虎死后,冉闵反过来利用“赵人,诛诸胡羯”,死者二十余万,“国人”几乎灭绝。

——陈寅恪《魏晋南北朝史讲演录》

材料二:坚曰:“但引兵少却,使之半渡,我以铁骑蹙而杀之,蔑不胜矣!”融亦以为然,遂麾兵使却。秦兵遂溃,不可复止。……初,秦兵少却,朱序在陈后呼曰:“秦兵败矣!”众遂大奔。

——《资治通鉴》

民族矛盾

民族差异

三、民族交融

1.孝文帝改革的原因

北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是捐弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏的统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

魏初风俗至陋,....迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。....

民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——吕思勉《两晋南北朝史》

三、民族交融

孝文帝拓跋宏是引导鲜卑深入汉化的关键人物,他认为鲜卑族必须汉化才能巩固政权,统一南北。《魏书》说他:“雅好读书,手不释卷。五经之义,览之便讲,学不师授,探其精奥。”孝文帝的全盘汉化政策,使胡族政权不但在文化上而且政治上被中原所同化,《魏书》说:“礼仪之叙,粲然复兴;河洛之间,重隆周道”,他以诏令的方式定四海士族,以法律规定士族制度,使胡汉的分别转化为士庶的区别。

—樊树志《国史概要》

—

三、民族交融

2、孝文帝改革的措施?

帝曰:今欲断诸北语,一从正音。……三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

——司马光:《资治通鉴》

(孝文帝)规定宗室诸王正妃“应取八族及清修之门”。

——何德章《伪托望族与冒袭先祖》

三、民族交融

3、北魏孝文帝改革的影响

孝文帝的全盘汉化政策,使胡族政权不但在文化上而且政治上被中原所同化,《魏书》说:“礼仪之叙,粲然复兴;河洛之间,重隆周道”,他以诏令的方式定四海士族,以法律规定士族制度,使胡汉的分别转化为士庶的区别。

——樊树志《国史概要》

(北魏后期)稻谷亩产量一般在4斛左右,若精心耕作,可达10斛,大大超出了汉代平均亩产3斛的水平。……为适应农业发展的需要,冶铁业也大有发展……酿酒业,制瓷业以及其他供城市消费的手工业,从业人数增加很快。……(洛阳)城不仅五方杂处,市场繁荣,沽贩云集,而且在城南的特定区域,安置了南、北、东、西各族降民以及西域和域外商人。

——张岂之《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

南北朝后期,南北双方关系出现了明显的变化。南北使节往还日益频繁,……南北方经济上的互市交易也越来越多,沿淮、汉边境由“大市”、“小市”,打破关禁的要求日益迫切。尽管全国尚未实现统一,但北人不再因民族压迫而南流,各地对统一文化的认同感也日趋强烈。

——袁行霈《中华文明史》

1、顺应了北方民族交流交融的大趋势,大大缓解了民族矛盾。

2、促进了北方的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础

三、民族交融

民族交融如何推进统一多民族国家的发展?

材料一:在北魏前期的官制里,既有汉文化的执政机构——尚书制度,又有鲜卑文化的大人制度;既有汉文化的监察机关——御史台等,又有鲜卑文化的监察机关。

——周建江《太和十五年:北魏政治文化变革研究》

材料二:(北魏后期)稻谷亩产量一般在4斛左右,若精心耕作,可达10斛,大大超出了汉代平均亩产3斛的水平。……为适应农业发展的需要,冶铁业也大有发展……酿酒业,制瓷业以及其他供城市消费的手工业,从业人数增加很快。……(洛阳)城不仅五方杂处,市场繁荣,沽贩云集,而且在城南的特定区域,安置了南、北、东、西各族降民以及西域和域外商人。

——张岂之《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

材料三:南北朝后期,南北双方关系出现了明显的变化。南北使节往还日益频繁,……南北方经济上的互市交易也越来越多,沿淮、汉边境由“大市”、“小市”,打破关禁的要求日益迫切。尽管全国尚未实现统一,但北人不再因民族压迫而南流,各地对统一文化的认同感也日趋强烈。

——袁行霈《中华文明史》

三、民族交融

1、政治方面:

内徙民族认同与接受汉族政治模式。

2、经济方面:

打破了农牧经济的天然界限;物产交流,生产技术交流互鉴,生

活方式交融互鉴。使北方经济恢复,并促使对南方地区的开发。

3、文化方面:

促进各民族文化上的相互渗透和影响,胡汉文化交汇

,在冲突中

走向融合

三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

第二单元

三国两晋南北朝的民族交融

与隋唐统一多民族封建国家的发展

秦、汉的大一统,到东汉末而解体。从此中国分崩离析,走上衰运,历史称此时期为魏晋南北朝。此长时期之分裂,前后凡三百九十四年。起自建安,三百九十四年中,统一政府之存在,严格言之,不到十五年。放宽言之,亦只有三十余年,不到全时期十分之一。将本期历史与前期秦、汉相较,前期以中央统一为常态,以分崩割据为变态;本期则以中央统一为变态,而以分崩割据为常态。

——钱穆《国史大纲》

一、政权更迭

200年官渡之战

208年赤壁之战

221年夷陵之战

东汉末群雄割据

三国鼎立

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

220年曹丕废汉建魏,东汉亡,

正式进入三国时代

一、政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

西晋

266年,司马昭之子司马炎代魏称帝,建立西晋。

263年,司马昭派兵灭蜀汉。

280年,晋灭吴,三国鼎立局面结束,西晋统一。

一、政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

匈奴、鲜卑、羯、氐、羌

五胡内迁:

宗室诸王展开对中央权力的争夺。

内迁民族逐渐主导局势

八王之乱:

316年匈奴贵族灭西晋

西晋灭亡:

一、政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

一、政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

317年

司马睿重建晋朝

史称东晋

一、政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

376年,前秦基本统一了北方,与南方的东晋政权以淮水为界,南北对峙。

秦王苻坚统一北方后,欲灭东晋,统一中国。结果,东晋以少胜多,北方再度陷入分裂和混战的状态。

一、政权更迭

三国

西晋

东晋

十六国

南北朝

时空观念

核心素养

东晋

十六国

南朝

(420年—589年)

宋

齐

梁

陈

北朝

(439年—581年)

北魏

东魏

西魏

北齐

北周

东晋南朝的士族制度

自三国西晋以来,

一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治经济等方面的特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

何为士族?

东晋时期的政治特点——

士族专权

东晋南朝的士族制度

(元)帝初镇江东,威名未著,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰:“王与马,共天下。”

——《晋书·王敦传》

元帝正会,引王丞相登御床,王公固辞,中宗引之弥苦。王公日:“使太阳与万物同晖,臣下何以瞻仰?

——《世说新语·宠礼》

P28“历史纵横”

琅琊王氏、颍川瘐氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族在东晋相继掌权

王与马,共天下

小结

十六国先后存在

东

汉

东晋316--420年

西晋

265--316年

短暂统一

东魏

北齐

西魏

北周

北朝439—581年

南朝420—589年

宋——齐——梁——陈

魏220年

吴

229年

蜀

221年

三国

220—280年

北

魏

南北朝

420—589年

三国两晋南北朝历史时期对中国多民族国家发展进程有哪些重大影响?

归纳

①民族矛盾激化,国家长期分裂割据;

②北方汉人南迁,促进江南的开发;

③内迁民族逐渐汉化,有利于民族融合;

人口流动

民族融合

江南开发

胡人内迁

北人南迁

为隋统一奠基

战争

二、江南地区的发展

1、经济发展的原因

材料一:

(江南)地域辽阔而人烟稀少;稻米和鱼是主要食物,人们还可以从山泽中采集植物果实和贝类为食;放火烧荒,耕种水田;不需要商人贩卖货物,没有非常富裕的人。

——编译自《史记》

材料二:西晋禅代,……然而不久政局动荡,内乱频仍,胡变蜂起,晋室被迫南渡,此后即以江南为立国根本。北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、防洪、运河等水利工程不断修筑,富源也不断开发,始终江南的经济力量趋于壮胜。

——《魏晋南北朝史》

①江南气候湿润,土地肥沃,自然条件优越。

②江南战争相对较少,社会秩序比较安定。

③北方汉人南迁,带来先进的生产技术和丰富的劳动力资源。

二、江南地区的发展

2、江南地区经济发展的表现?

楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。

——《史记》

?以下两则材料反映的社会状况有何不同?

二、江南地区的发展

至于元嘉末……兵车勿用,民不外劳,役宽务简,氓庶繁息,至余粮栖亩……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土膏腴上地,亩直一金,鄠、杜之间,不能比也。荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

①农业:南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高

②手工业:纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等行业都有明显进步

江南地区经济发展的表现

二、江南地区的发展

3、影响:

南北经济发展的差距缩小,趋向平衡;促进了山区的少数民族与汉族的逐步交融。

南朝青瓷莲花尊

南朝青瓷双柄鸡首壶

三、民族交融

材料一:石勒“号胡(羯)为国人”……石虎时期大兴劳役和兵役,巨大的灾难都落到了非国人的汉人和胡人身上。石虎死后,冉闵反过来利用“赵人,诛诸胡羯”,死者二十余万,“国人”几乎灭绝。

——陈寅恪《魏晋南北朝史讲演录》

材料二:坚曰:“但引兵少却,使之半渡,我以铁骑蹙而杀之,蔑不胜矣!”融亦以为然,遂麾兵使却。秦兵遂溃,不可复止。……初,秦兵少却,朱序在陈后呼曰:“秦兵败矣!”众遂大奔。

——《资治通鉴》

民族矛盾

民族差异

三、民族交融

1.孝文帝改革的原因

北魏在中原建立以后,所面临的最大问题即如何处理这一广大地区的民族关系,其中包含如何对待汉族的先进生产方式、汉族的文化问题。是继续保存拓跋氏旧的社会制度和旧有的文化习惯,还是捐弃旧俗,接受先进的文化,在新的历史环境中获得新生,北魏的统治者必须作出抉择。

——白寿彝《中国通史》

魏初风俗至陋,....迁都之后,于革易旧俗,亦可谓雷厉风行。....

民族根柢,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。孝文以仰慕中国文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。其于制度,亦多所厘定。

——吕思勉《两晋南北朝史》

三、民族交融

孝文帝拓跋宏是引导鲜卑深入汉化的关键人物,他认为鲜卑族必须汉化才能巩固政权,统一南北。《魏书》说他:“雅好读书,手不释卷。五经之义,览之便讲,学不师授,探其精奥。”孝文帝的全盘汉化政策,使胡族政权不但在文化上而且政治上被中原所同化,《魏书》说:“礼仪之叙,粲然复兴;河洛之间,重隆周道”,他以诏令的方式定四海士族,以法律规定士族制度,使胡汉的分别转化为士庶的区别。

—樊树志《国史概要》

—

三、民族交融

2、孝文帝改革的措施?

帝曰:今欲断诸北语,一从正音。……三十已下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。

——司马光:《资治通鉴》

(孝文帝)规定宗室诸王正妃“应取八族及清修之门”。

——何德章《伪托望族与冒袭先祖》

三、民族交融

3、北魏孝文帝改革的影响

孝文帝的全盘汉化政策,使胡族政权不但在文化上而且政治上被中原所同化,《魏书》说:“礼仪之叙,粲然复兴;河洛之间,重隆周道”,他以诏令的方式定四海士族,以法律规定士族制度,使胡汉的分别转化为士庶的区别。

——樊树志《国史概要》

(北魏后期)稻谷亩产量一般在4斛左右,若精心耕作,可达10斛,大大超出了汉代平均亩产3斛的水平。……为适应农业发展的需要,冶铁业也大有发展……酿酒业,制瓷业以及其他供城市消费的手工业,从业人数增加很快。……(洛阳)城不仅五方杂处,市场繁荣,沽贩云集,而且在城南的特定区域,安置了南、北、东、西各族降民以及西域和域外商人。

——张岂之《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

南北朝后期,南北双方关系出现了明显的变化。南北使节往还日益频繁,……南北方经济上的互市交易也越来越多,沿淮、汉边境由“大市”、“小市”,打破关禁的要求日益迫切。尽管全国尚未实现统一,但北人不再因民族压迫而南流,各地对统一文化的认同感也日趋强烈。

——袁行霈《中华文明史》

1、顺应了北方民族交流交融的大趋势,大大缓解了民族矛盾。

2、促进了北方的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下了基础

三、民族交融

民族交融如何推进统一多民族国家的发展?

材料一:在北魏前期的官制里,既有汉文化的执政机构——尚书制度,又有鲜卑文化的大人制度;既有汉文化的监察机关——御史台等,又有鲜卑文化的监察机关。

——周建江《太和十五年:北魏政治文化变革研究》

材料二:(北魏后期)稻谷亩产量一般在4斛左右,若精心耕作,可达10斛,大大超出了汉代平均亩产3斛的水平。……为适应农业发展的需要,冶铁业也大有发展……酿酒业,制瓷业以及其他供城市消费的手工业,从业人数增加很快。……(洛阳)城不仅五方杂处,市场繁荣,沽贩云集,而且在城南的特定区域,安置了南、北、东、西各族降民以及西域和域外商人。

——张岂之《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

材料三:南北朝后期,南北双方关系出现了明显的变化。南北使节往还日益频繁,……南北方经济上的互市交易也越来越多,沿淮、汉边境由“大市”、“小市”,打破关禁的要求日益迫切。尽管全国尚未实现统一,但北人不再因民族压迫而南流,各地对统一文化的认同感也日趋强烈。

——袁行霈《中华文明史》

三、民族交融

1、政治方面:

内徙民族认同与接受汉族政治模式。

2、经济方面:

打破了农牧经济的天然界限;物产交流,生产技术交流互鉴,生

活方式交融互鉴。使北方经济恢复,并促使对南方地区的开发。

3、文化方面:

促进各民族文化上的相互渗透和影响,胡汉文化交汇

,在冲突中

走向融合

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进