第8课《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 第8课《就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信》课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-11 20:45:18 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

维克多·雨果

课堂导入:

在1856年至1860年的第二次鸦片战争中,英法联军攻入了我国北京,对我国的艺术瑰宝圆明园进行了大肆的劫掠,并且焚烧了圆明园。在这件事之后,英法联军统帅之一巴特勒上尉就这次远征征求法国著名作家雨果的意见。雨果会对这件事有什么看法呢?

回首页

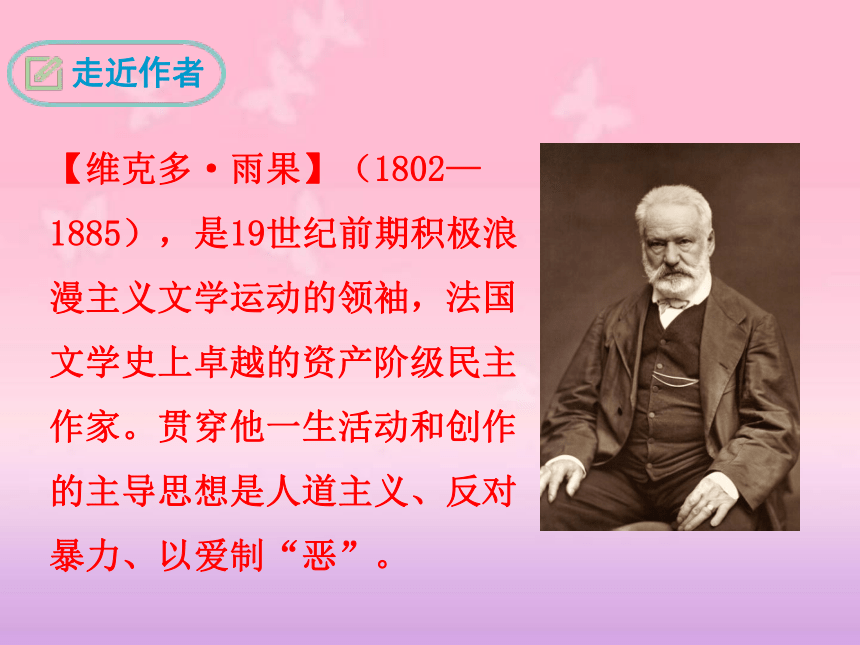

【维克多·雨果】(1802—1885),是19世纪前期积极浪漫主义文学运动的领袖,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家。贯穿他一生活动和创作的主导思想是人道主义、反对暴力、以爱制“恶”。

走近作者

【代表作】《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》等。

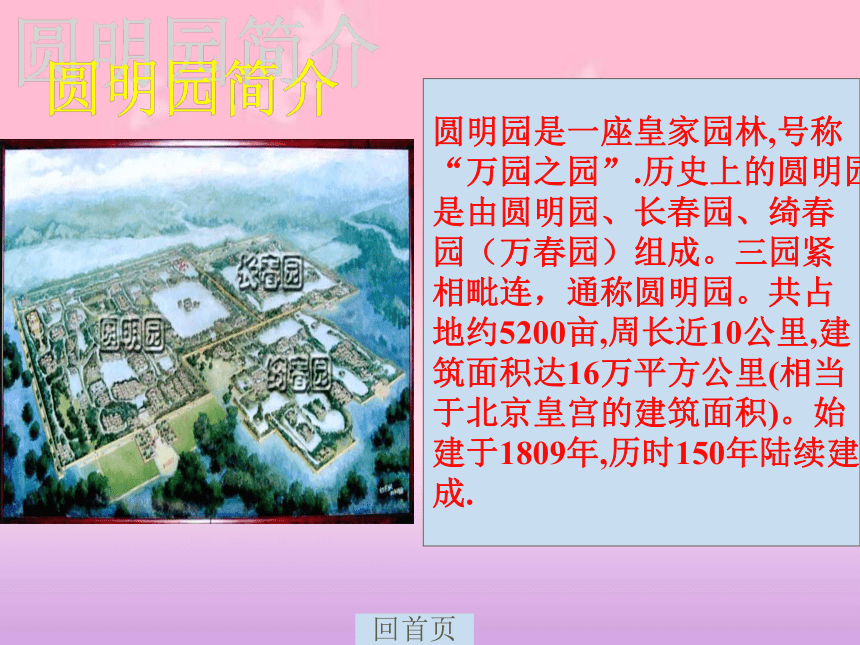

圆明园是一座皇家园林,号称

“万园之园”.历史上的圆明园,

是由圆明园、长春园、绮春

园(万春园)组成。三园紧

相毗连,通称圆明园。共占

地约5200亩,周长近10公里,建

筑面积达16万平方公里(相当

于北京皇宫的建筑面积)。始

建于1809年,历时150年陆续建

成.

回首页

圆明园还是一座珍宝馆,里面藏有名人字画、秘府典籍、钟鼎宝器、金银珠宝和稀世文物,集中了古代文化的精华。

回首页

康熙晚年把许多重任交给了他的四儿子胤祯(雍正),但胤祯有两个致命的弱点,一是不善于团结人;二是情况不明便下结论。康熙总结自己一生的从政经验,概括为两个字“园”和“明”。于是他动用巨资在明朝私人园地上修湖造园,并起名“圆明园”,赐匾赠园给胤祯。

回首页

英法联军之役,又称第二次鸦片战争,是1856—1860年英法联合发动的侵华战争.

1860年10月英法联军占领北京,他们野蛮地洗劫了北京城的同时,闯入圆明园,大肆抢劫,并放火烧毁了这座宏伟华美的皇家园林。

回首页

英法联军于1860年攻入北京,经大肆掳掠之后,又火烧圆明园,10月18日英军从南,法军从北纵火,一连三日,火光烛天,烟灰俱灭。1900年,八国联军又对圆明园第二次洗劫,于是,圆明园变成了一片废墟。

圆明园的毁灭

回首页

回首页

被毁前的大水法

被毁后的大水法

回首页

被焚毁之前的圆明

园海晏堂照片,堂

中的12生肖铜像栩

栩如生

被毁之后的圆明园

海晏堂照片局部,

12生肖铜像荡然无

存

回首页

上图:英法联军火烧圆明园。

左两图:焚毁后圆明园的断垣残柱

回首页

1.快速默读课文,探究文章可分为几部分,分别写了什么内容。

整体感知

第一部分(1)巴特勒上尉征求雨果意见。

第二部分(2—4)圆明园在世界文明史上地位。

第三部分(5—9)英法联军的劫掠行径。

第四部分(10)照应开头,尖锐的嘲讽。

2.文本是一封信,作者在信中的主要观点是什么?

英法联军远征中国并火烧圆明园事件是强盗行径,是不尊重人类文明,非人道主义行为。

3.作者是如何表达出自己的观点的?

作者首先以瑰丽的语言盛赞圆明园在人类文明中的地位;其后又以比喻及反讽的修辞,将英法联军劫掠圆明园的罪行揭露而出。两者形成鲜明的对比,从而表达出谴责英法联军远征中国行为的观点。

作者是如何描述他心目中的圆明园的?

圆明园是东方幻想艺术中的最高成就,一个几乎是超人的民族的想象力所能产生的成就,幻想的某种规模巨大的典范,一座言语无法形容的建筑,某种恍若月宫的建筑。

细读感悟

作者认为圆明园在人类历史中具有怎样的地位?

①作者认为,圆明园耗费了两代人的长期劳动,是人类劳动的结晶。

②此外,这座园林是为世界各国人民而建,是属于人类的。它当与希腊巴特农神庙、埃及金字塔、罗马斗兽场、巴黎圣母院有同样的历史地位。

2.请把信中讽刺侵略者的语句画出来,看看有什么艺术效果。(抓关键词)

关键词提示:更彻底

更漂亮

丰功伟绩

收获巨大

文明

野蛮

强盗

天真

富丽堂皇的破烂

窃贼

运用了一系列的反语来形容强盗心理,如“漂亮”、“丰功伟绩”、“收获巨大”、“文明”、“野蛮”、“全部赞誉”等词语,具有极其辛辣和尖锐的嘲讽意味。

反语:故意使用与本来意思相反的词语或句子来表达本意,这种修辞方法就叫反语,也称“倒反”、“反话”。多用在揭露,批判,讽刺等方面。

雨果是法国人,但对法国的“胜利”没有喜悦,没有赞美,而是站在正义和良知的主场上揭露和批判了这次“胜利”。他这样是否不够“爱国”?对此,谈谈你的看法。

思考探究

作者并非不爱国。

其一,在文中,作者说“治人者的罪行不是治于人者的过错;政府有时会是强盗,而人民永远也不会是强盗”,可见,作者清楚地知道这是政府的错误,而非法兰西人民的错误,以正当的理由为人民辩护正是作者爱国的表现。

其二,作者敢于对政府的错误进行批判,是为国家的长远计,也是爱国的体现。

其三,作者的爱国主义并不只站在狭隘的民族观上,而是站在人类文化历史角度上看待劫掠圆明园问题,是人道主义的体现,与爱国主义并不相悖。

赞美“万园之园”的圆明园

讽刺侵略者强盗行径

对比

强烈地表现出作者对英法联军远征中国的做法的谴责。

维克多·雨果

课堂导入:

在1856年至1860年的第二次鸦片战争中,英法联军攻入了我国北京,对我国的艺术瑰宝圆明园进行了大肆的劫掠,并且焚烧了圆明园。在这件事之后,英法联军统帅之一巴特勒上尉就这次远征征求法国著名作家雨果的意见。雨果会对这件事有什么看法呢?

回首页

【维克多·雨果】(1802—1885),是19世纪前期积极浪漫主义文学运动的领袖,法国文学史上卓越的资产阶级民主作家。贯穿他一生活动和创作的主导思想是人道主义、反对暴力、以爱制“恶”。

走近作者

【代表作】《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》等。

圆明园是一座皇家园林,号称

“万园之园”.历史上的圆明园,

是由圆明园、长春园、绮春

园(万春园)组成。三园紧

相毗连,通称圆明园。共占

地约5200亩,周长近10公里,建

筑面积达16万平方公里(相当

于北京皇宫的建筑面积)。始

建于1809年,历时150年陆续建

成.

回首页

圆明园还是一座珍宝馆,里面藏有名人字画、秘府典籍、钟鼎宝器、金银珠宝和稀世文物,集中了古代文化的精华。

回首页

康熙晚年把许多重任交给了他的四儿子胤祯(雍正),但胤祯有两个致命的弱点,一是不善于团结人;二是情况不明便下结论。康熙总结自己一生的从政经验,概括为两个字“园”和“明”。于是他动用巨资在明朝私人园地上修湖造园,并起名“圆明园”,赐匾赠园给胤祯。

回首页

英法联军之役,又称第二次鸦片战争,是1856—1860年英法联合发动的侵华战争.

1860年10月英法联军占领北京,他们野蛮地洗劫了北京城的同时,闯入圆明园,大肆抢劫,并放火烧毁了这座宏伟华美的皇家园林。

回首页

英法联军于1860年攻入北京,经大肆掳掠之后,又火烧圆明园,10月18日英军从南,法军从北纵火,一连三日,火光烛天,烟灰俱灭。1900年,八国联军又对圆明园第二次洗劫,于是,圆明园变成了一片废墟。

圆明园的毁灭

回首页

回首页

被毁前的大水法

被毁后的大水法

回首页

被焚毁之前的圆明

园海晏堂照片,堂

中的12生肖铜像栩

栩如生

被毁之后的圆明园

海晏堂照片局部,

12生肖铜像荡然无

存

回首页

上图:英法联军火烧圆明园。

左两图:焚毁后圆明园的断垣残柱

回首页

1.快速默读课文,探究文章可分为几部分,分别写了什么内容。

整体感知

第一部分(1)巴特勒上尉征求雨果意见。

第二部分(2—4)圆明园在世界文明史上地位。

第三部分(5—9)英法联军的劫掠行径。

第四部分(10)照应开头,尖锐的嘲讽。

2.文本是一封信,作者在信中的主要观点是什么?

英法联军远征中国并火烧圆明园事件是强盗行径,是不尊重人类文明,非人道主义行为。

3.作者是如何表达出自己的观点的?

作者首先以瑰丽的语言盛赞圆明园在人类文明中的地位;其后又以比喻及反讽的修辞,将英法联军劫掠圆明园的罪行揭露而出。两者形成鲜明的对比,从而表达出谴责英法联军远征中国行为的观点。

作者是如何描述他心目中的圆明园的?

圆明园是东方幻想艺术中的最高成就,一个几乎是超人的民族的想象力所能产生的成就,幻想的某种规模巨大的典范,一座言语无法形容的建筑,某种恍若月宫的建筑。

细读感悟

作者认为圆明园在人类历史中具有怎样的地位?

①作者认为,圆明园耗费了两代人的长期劳动,是人类劳动的结晶。

②此外,这座园林是为世界各国人民而建,是属于人类的。它当与希腊巴特农神庙、埃及金字塔、罗马斗兽场、巴黎圣母院有同样的历史地位。

2.请把信中讽刺侵略者的语句画出来,看看有什么艺术效果。(抓关键词)

关键词提示:更彻底

更漂亮

丰功伟绩

收获巨大

文明

野蛮

强盗

天真

富丽堂皇的破烂

窃贼

运用了一系列的反语来形容强盗心理,如“漂亮”、“丰功伟绩”、“收获巨大”、“文明”、“野蛮”、“全部赞誉”等词语,具有极其辛辣和尖锐的嘲讽意味。

反语:故意使用与本来意思相反的词语或句子来表达本意,这种修辞方法就叫反语,也称“倒反”、“反话”。多用在揭露,批判,讽刺等方面。

雨果是法国人,但对法国的“胜利”没有喜悦,没有赞美,而是站在正义和良知的主场上揭露和批判了这次“胜利”。他这样是否不够“爱国”?对此,谈谈你的看法。

思考探究

作者并非不爱国。

其一,在文中,作者说“治人者的罪行不是治于人者的过错;政府有时会是强盗,而人民永远也不会是强盗”,可见,作者清楚地知道这是政府的错误,而非法兰西人民的错误,以正当的理由为人民辩护正是作者爱国的表现。

其二,作者敢于对政府的错误进行批判,是为国家的长远计,也是爱国的体现。

其三,作者的爱国主义并不只站在狭隘的民族观上,而是站在人类文化历史角度上看待劫掠圆明园问题,是人道主义的体现,与爱国主义并不相悖。

赞美“万园之园”的圆明园

讽刺侵略者强盗行径

对比

强烈地表现出作者对英法联军远征中国的做法的谴责。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)