第5课《秋天的怀念》 课件(共43张ppt)

文档属性

| 名称 | 第5课《秋天的怀念》 课件(共43张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 476.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-12 14:44:33 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

5

秋天的怀念

史铁生

部编版七年级上册

第二单元

情景导入

秋天是迷人的,天高云淡,大雁南归,枫叶似火,硕果累累。秋天的美别具一格,秋天的美实实在在,秋天的许多事情都会引起我们无限的遐想,也会让我们产生某种怀念的情绪。著名作者史铁生就在秋天里产生了怀念之情,让我们一起来欣赏课文《秋天怀念》。

情景导入

我一直有一个凄苦的梦......在梦中,我绝望地哭喊,心里怨她:“我理解你的失望,我理解你的离开,但你总要捎个信儿来呀,你不知道我们会牵挂你,不知道我们是多么想念你吗?”但就连这样的话也无从说给她听,只知道她在很远的地方,并不知道她到底在哪儿。这个梦一再地走进我的黑夜,驱之不去。

——史铁生《庙的回忆》

走进作者

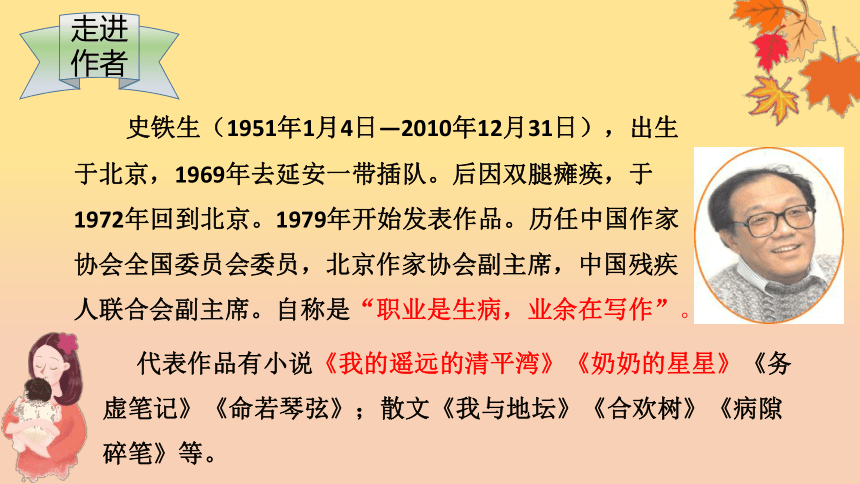

史铁生(1951年1月4日—2010年12月31日),出生于北京,1969年去延安一带插队。后因双腿瘫痪,于1972年回到北京。1979年开始发表作品。历任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人联合会副主席。自称是“职业是生病,业余在写作”。

代表作品有小说《我的遥远的清平湾》《奶奶的星星》《务虚笔记》《命若琴弦》;散文《我与地坛》《合欢树》《病隙碎笔》等。

写作背景

活到最狂妄的年龄上忽的残废了双腿。

两条腿瘫痪后的最初几年,我找不到工作,找不到出路,突然似乎什么都找不到了。

写作背景

史铁生21岁的时候,突然得了一次重病,导致高位截瘫。随后,一直默默支撑他坚强活下去的母亲因肝病早逝了。后来,在他的许许多多的文字里,都写到了他的母亲。纵观他的成长之路,其实就是母亲用生命的代价铺就的,因为他对母爱的理解是在母亲去世以后,这也成为作者心中永远的痛。在一种迫切的愿望中,他对母亲的理解升华为世界上最为动人的诗篇,《秋天的怀念》便是他怀念母亲的文章。

读读写写

瘫痪(tān

huàn):由于神经功能发生障碍,身体

的一部分完全或不完全地丧失运动的能力。

暴怒(bào

nù):指狂暴的和不受控制的愤怒,常伴

有狂骂,亦形容水势凶猛激荡。

沉寂(chén

jì):非常寂静,听不见一丝声音。

侍弄(shì

nòng):经营照管。

捶打(chuí

dǎ):反复打击、敲打。

读读写写

憔悴(qiáo

cuì

):形容人瘦弱,面色不好。

央求(yāng

qiú):恳求、乞求。

絮叨(xù

dao):形容说话啰嗦,唠叨。

诀别(jué

bié):多指不再相见的分别。

淡雅(dàn

yǎ):素净雅致;素淡典雅。

高洁(gāo

jié

):高尚纯洁。

读读写写

烂漫(làn

màn):文中指颜色鲜明而美丽

翻来覆去(fān

lái

fù

qù):原指来回翻身,现用来形容一次又一次,多次重复。

整宿(zhěng

xiǔ):整夜

喜出望外(xǐ

chū

wàng

wài):遇到出乎意料的事情而特别高兴。

宿

(

)整宿(

)风餐露宿(

)星宿

xiǔ

sù

xiù

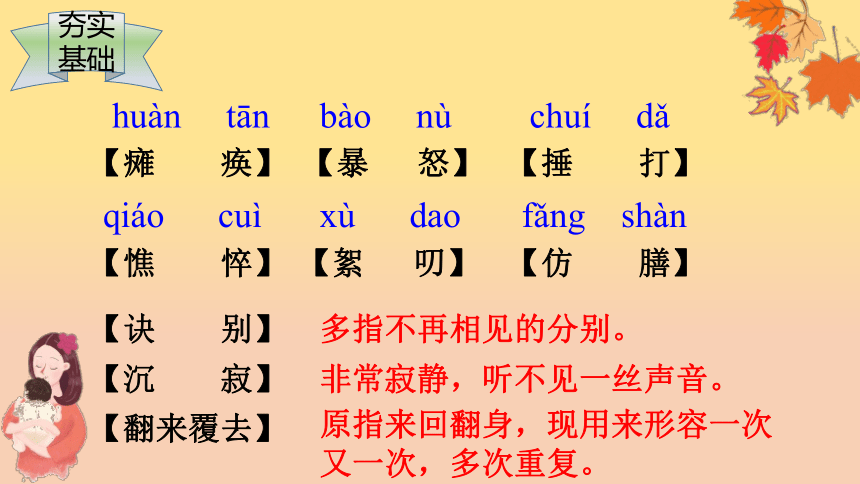

夯实基础

huàn

tān

【瘫

痪】

bào

nù

【捶

打】

chuí

dǎ

【暴

怒】

qiáo

cuì

【憔

悴】

xù

dao

【絮

叨】

fǎng

shàn

【仿

膳】

多指不再相见的分别。

【诀

别】

【沉

寂】

非常寂静,听不见一丝声音。

【翻来覆去】

原指来回翻身,现用来形容一次又一次,多次重复。

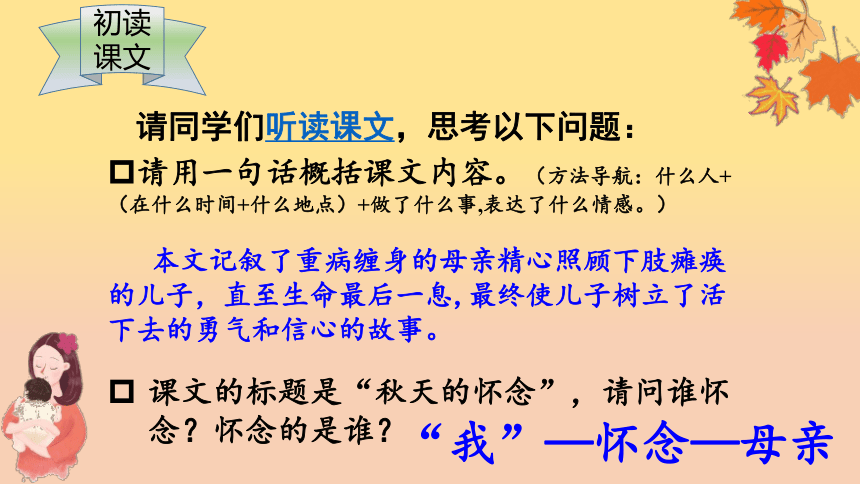

初读课文

请同学们听读课文,思考以下问题:

请用一句话概括课文内容。(方法导航:什么人+(在什么时间+什么地点)+做了什么事,表达了什么情感。)

本文记叙了重病缠身的母亲精心照顾下肢瘫痪的儿子,直至生命最后一息,最终使儿子树立了活下去的勇气和信心的故事。

课文的标题是“秋天的怀念”,请问谁怀念?怀念的是谁?

“我”—怀念—母亲

感知作者

请阅读第一段的前三行和最后一段,通过对比阅读体会作者的变化。

感知作者

望着望着天上北归的雁阵,我会

——突然把面前的玻璃砸碎

听着听着李谷一甜美的歌声,我会

——猛地把手边的东西摔向四周的墙壁

母亲让我去看菊花,我会说

1、双腿瘫痪后,我的脾气变得:

暴怒无常

——我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲啊!”

感知作者

2、再看菊花时,我的心态变得:

白色的花高洁

黄色的花淡雅

紫红色的花

热烈而深沉

坚强乐观

感知作者

环境描写。北海的各色菊花,无论“淡雅”“高洁”还是“热烈而深沉”,都是“泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫”。通过绚丽多彩的菊花展现秋天美丽的一面,也象征着作者对生命的渴望与眷恋,体现出“我”的坚强与自信。“我”明白了母亲没有说完的话,找到了自我,感悟到了生命的真谛。

感知母亲

请阅读第1、3、6自然段,找出有关母亲语言、动作

、神态描写的句子,体会母亲是如何改变儿子对生活的态度?

感知母亲

(1)母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷听着我的动静。

动作、细节描写。母亲充分体谅儿子的痛苦,所以让儿子一人排遣或发泄痛苦;但又担心儿子做出“傻事”,所以暗中关心儿子的动静。这充分体现了慈母的一片爱心,体现了母亲的良苦用心。

感知母亲

(2)母亲扑过来,抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块,好好儿活,好好儿活……”

动作、语言描写。“扑”、“抓”生动准确地写出了母亲非常在意“我”内心的感受。“咱娘儿俩在一块儿,好好活,好好活……”是母亲鼓励儿子珍惜生命,勇敢地对待生活中的磨难、挫折,坚强地活下去。这句话发自母亲的内心,表现了母亲的痛楚、期待、希望。

感知母亲

(3)那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推你去看看吧。”她憔悴的脸上出现央求般的神色。

感知母亲

动作、语言、神态描写。秋天的落叶使作者感到失望,而母亲为他挡住了绝望,留下了希望。“憔悴”表现了母亲照顾有病儿子很操劳,也暗示了自身病情很严重。“央求”则表明了母亲的耐心和慈祥,母亲是多么希望“我”能振作,走出阴影。

环境描写。“窗外的树叶‘唰唰啦啦’地飘落”,暗示着自己当时悲凉的心情;同时为下文母亲“档在窗前”,又央求“我”去北海看菊花做了铺垫。

感知母亲

(4)她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准准备。”......她也笑了......

动作、神态描写。当母亲听到“我”同意去看花时而高兴得手足无措。只要能和儿子出去走走,即便是几步路,母亲便已经感到很满足了。一个“笑”字是母亲乐观的最好印证。

感知母亲

(5)“‘……还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……’她忽然不说了。对于‘跑’和‘踩’一类的字眼儿,她比我还敏感。”

细节描写。“忽然不说”表明母亲意识到自己说多了,因为现在的“我”失去了“跑”和“踩”的能力,母亲怕又勾起“我”的烦恼。“敏感”二字说明母亲非常在乎“我”的感受,特别小心翼翼。

感知母亲

(6)别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”

语言描写,插叙

。说明母亲心里只为儿女的幸福着想,从未把自己放在心上。母亲没说完的话是什么?(补充母亲没有说完的话,读出来。)?你俩要好好活。母爱是无私的!

感知母亲

尽管母亲言行中都透露出对“我”的爱与关心,但此时的母亲,身体状况是怎样的?

身患绝症

感知母亲

文中哪几处地方写到了母亲的病?

1.后来妹妹告诉我,母亲的肝常常疼得她整宿整宿翻来覆去的睡不着觉。

2.她憔悴的脸现出央求般的神色。

3.邻居们把她抬上车时,她还在大口大口的吐着鲜血。

4.邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难的呼吸着。

插叙,补充说明母亲的病情之重,并未下文母亲突然去世做铺垫。

小结

通过阅读:我们看到了一个怎样的母亲?怎样的儿子?

母爱

理解

呵护

商量

悲观

暴怒

对生活失去信心

儿子

做坚强的母亲

从绝望到重生

宽容

影响

小结

作者借助生活中的小事,来表达对母亲的一片深情,通过抓住人物的语言、动作、神态等,刻画出一位坚强、无私、伟大的母亲形象。

第一次

听说北海的花开了,

我推着你去走走

不,我不去

第二次

北海的菊花开了,我

推着你去看看吧

什么时候?

第三次

又是秋天,妹妹推我

去北海看了菊花

我俩在一块,要好好

儿活.....

.

.

绝望

重生

合作探究

1、文中关于带“我”看花的描写有哪几次?作者的态度是否有所转变?

合作探究

2、课文中两次出现“好好儿活”这个关键语句,联系上下文,谈谈你对这句话的理解。

第一个“好好儿活”表明母亲强忍着痛苦,劝儿子要坚强,也是在鼓励自己要战胜病魔,让人感受到母亲的坚忍和母爱的深沉无私。第二处的“好好儿活”既是母亲临终前的无尽的嘱托,又是“我”对生命存在意义的探寻与思考,即永不放弃,顽强执着地活出有意义的生命。

合作探究

3、品味下列语句,体会作者对母亲的愧疚之情

(1)可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。

“一直”表明“我”当时只顾沉浸在自己的悲苦情绪中,完全没有注意到母亲的严重病情,事后想来无比悔恨的心情。

合作探究

(2)她出去了,就再也没回来。

“再也”加强语气,表明“我”对母亲永远离去的无限痛苦和遗憾的心情。

(3)看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

“绝”和“竟”两个副词连用,表达了作者撕心裂肺的悲痛,面对母亲的突然离去毫无思想准备,如今想来追悔莫及、肝肠寸断。

合作探究

4、课文为什么不以《怀念母亲》为题,却以《秋天的怀念》为题?

母亲是秋天去世的,“我”深切怀念母亲对“我”的爱。

秋天里去看菊花,是母亲对“我”的希望,“我”用行动向母亲表示,不仅自己好好活,还要带着妹妹好好活,让母亲在九泉之下放心。

秋天是菊花盛开的时节,“菊花”是母亲坚韧、乐观精神的象征,看到菊花绽放得那样鲜艳、灿烂,让“我”明白了要好好儿活,活出精彩,做生活的强者。

艺术特色

1.寓情于叙,感情真挚。

作者用几件平凡的小事,借助于对生活的独特感受,表达了母子之间的似海深情。比如母亲知道“我”在家寂寞孤单,知道北海的菊花开了,就想推“我”到北海赏花;母亲有肝病,还劝慰“我”“好好儿活……”,这些生活中看似微不足道的小事,在“我”看来,却蕴含着深深的“母爱”。

艺术特色

2.巧妙地运用对比手法。

文章将“我”瘫痪后的暴怒无常、不理解母亲,与母亲的小心翼翼、精心呵护形成了鲜明的对比,从中体现了母爱的伟大。再如同样是写秋,结尾处同前文中一处景物描写形成鲜明的对比:文章第2段中通过对秋天落叶的描写,渲染了一种凄清、萧条的氛围,同时也体现了“我”内心的孤寂与对生活的消极态度。

艺术特色

3.语言准确,饱含情感。

文中运用了“躲、扑、抓、忍”等动词,写明了母爱是理解、是宽容、是牵挂、是呵护、是担忧、是细心。“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”语意丰富,情感强烈。“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”平凡的话语,却使得一位伟大母亲的形象展现在读者面前。

拓展延伸

阅读史铁生的散文《我与地坛》(节选),再次感受史铁生母亲对儿子深沉爱。

拓展延伸

我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。

她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲。她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。我那时脾气坏到极点,经常是发了疯一样地离开家,从那园子里回来又中了魔似的什么话都不说。

拓展延伸

母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她跟我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院;这以后她会怎样,当年我不曾想过。

拓展延伸

她说:"出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。"许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想。在那段日子里--那是好几年长的一段日子,我想我一定使母亲作过了最坏的准备了,但她从来没有对我说过:"你为我想想。"事实上我也真的没为她想过。那时她的儿子,还太年轻,还来不及为母亲想,

拓展延伸

他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子;她情愿截瘫的是自己而不是儿子,可这事无法代替;她想,只要儿子能活下去哪怕自己去死呢也行,可她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福;而这条路呢,没有谁能保证她的儿子终于能找到。——这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

拓展延伸

曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去,我看见过几次她的背影。我也看见过几回她四处张望的情景,她视力不好,端着眼镜像在寻找海上的一条船,她没看见我时我已经看见她了,待我看见她也看见我了我就不去看她,过一会我再抬头看她就又看见她缓缓离去的背影。

拓展延伸

母亲生前没给我留下过什么隽永的哲言,或要我恪守的教诲,只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:"没想到这园子有这么大。"我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

课堂总结

母亲的意义,蕴含于平常生活的点点滴滴。正是她的好好活,让我明白到为什么要好好活、应该怎样好好活,好好活出个什么样!

让我们怀着对生命的敬重再次朗读课题

秋天的怀念

5

秋天的怀念

史铁生

部编版七年级上册

第二单元

情景导入

秋天是迷人的,天高云淡,大雁南归,枫叶似火,硕果累累。秋天的美别具一格,秋天的美实实在在,秋天的许多事情都会引起我们无限的遐想,也会让我们产生某种怀念的情绪。著名作者史铁生就在秋天里产生了怀念之情,让我们一起来欣赏课文《秋天怀念》。

情景导入

我一直有一个凄苦的梦......在梦中,我绝望地哭喊,心里怨她:“我理解你的失望,我理解你的离开,但你总要捎个信儿来呀,你不知道我们会牵挂你,不知道我们是多么想念你吗?”但就连这样的话也无从说给她听,只知道她在很远的地方,并不知道她到底在哪儿。这个梦一再地走进我的黑夜,驱之不去。

——史铁生《庙的回忆》

走进作者

史铁生(1951年1月4日—2010年12月31日),出生于北京,1969年去延安一带插队。后因双腿瘫痪,于1972年回到北京。1979年开始发表作品。历任中国作家协会全国委员会委员,北京作家协会副主席,中国残疾人联合会副主席。自称是“职业是生病,业余在写作”。

代表作品有小说《我的遥远的清平湾》《奶奶的星星》《务虚笔记》《命若琴弦》;散文《我与地坛》《合欢树》《病隙碎笔》等。

写作背景

活到最狂妄的年龄上忽的残废了双腿。

两条腿瘫痪后的最初几年,我找不到工作,找不到出路,突然似乎什么都找不到了。

写作背景

史铁生21岁的时候,突然得了一次重病,导致高位截瘫。随后,一直默默支撑他坚强活下去的母亲因肝病早逝了。后来,在他的许许多多的文字里,都写到了他的母亲。纵观他的成长之路,其实就是母亲用生命的代价铺就的,因为他对母爱的理解是在母亲去世以后,这也成为作者心中永远的痛。在一种迫切的愿望中,他对母亲的理解升华为世界上最为动人的诗篇,《秋天的怀念》便是他怀念母亲的文章。

读读写写

瘫痪(tān

huàn):由于神经功能发生障碍,身体

的一部分完全或不完全地丧失运动的能力。

暴怒(bào

nù):指狂暴的和不受控制的愤怒,常伴

有狂骂,亦形容水势凶猛激荡。

沉寂(chén

jì):非常寂静,听不见一丝声音。

侍弄(shì

nòng):经营照管。

捶打(chuí

dǎ):反复打击、敲打。

读读写写

憔悴(qiáo

cuì

):形容人瘦弱,面色不好。

央求(yāng

qiú):恳求、乞求。

絮叨(xù

dao):形容说话啰嗦,唠叨。

诀别(jué

bié):多指不再相见的分别。

淡雅(dàn

yǎ):素净雅致;素淡典雅。

高洁(gāo

jié

):高尚纯洁。

读读写写

烂漫(làn

màn):文中指颜色鲜明而美丽

翻来覆去(fān

lái

fù

qù):原指来回翻身,现用来形容一次又一次,多次重复。

整宿(zhěng

xiǔ):整夜

喜出望外(xǐ

chū

wàng

wài):遇到出乎意料的事情而特别高兴。

宿

(

)整宿(

)风餐露宿(

)星宿

xiǔ

sù

xiù

夯实基础

huàn

tān

【瘫

痪】

bào

nù

【捶

打】

chuí

dǎ

【暴

怒】

qiáo

cuì

【憔

悴】

xù

dao

【絮

叨】

fǎng

shàn

【仿

膳】

多指不再相见的分别。

【诀

别】

【沉

寂】

非常寂静,听不见一丝声音。

【翻来覆去】

原指来回翻身,现用来形容一次又一次,多次重复。

初读课文

请同学们听读课文,思考以下问题:

请用一句话概括课文内容。(方法导航:什么人+(在什么时间+什么地点)+做了什么事,表达了什么情感。)

本文记叙了重病缠身的母亲精心照顾下肢瘫痪的儿子,直至生命最后一息,最终使儿子树立了活下去的勇气和信心的故事。

课文的标题是“秋天的怀念”,请问谁怀念?怀念的是谁?

“我”—怀念—母亲

感知作者

请阅读第一段的前三行和最后一段,通过对比阅读体会作者的变化。

感知作者

望着望着天上北归的雁阵,我会

——突然把面前的玻璃砸碎

听着听着李谷一甜美的歌声,我会

——猛地把手边的东西摔向四周的墙壁

母亲让我去看菊花,我会说

1、双腿瘫痪后,我的脾气变得:

暴怒无常

——我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着,“我可活什么劲啊!”

感知作者

2、再看菊花时,我的心态变得:

白色的花高洁

黄色的花淡雅

紫红色的花

热烈而深沉

坚强乐观

感知作者

环境描写。北海的各色菊花,无论“淡雅”“高洁”还是“热烈而深沉”,都是“泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫”。通过绚丽多彩的菊花展现秋天美丽的一面,也象征着作者对生命的渴望与眷恋,体现出“我”的坚强与自信。“我”明白了母亲没有说完的话,找到了自我,感悟到了生命的真谛。

感知母亲

请阅读第1、3、6自然段,找出有关母亲语言、动作

、神态描写的句子,体会母亲是如何改变儿子对生活的态度?

感知母亲

(1)母亲就悄悄地躲出去,在我看不见的地方偷偷听着我的动静。

动作、细节描写。母亲充分体谅儿子的痛苦,所以让儿子一人排遣或发泄痛苦;但又担心儿子做出“傻事”,所以暗中关心儿子的动静。这充分体现了慈母的一片爱心,体现了母亲的良苦用心。

感知母亲

(2)母亲扑过来,抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块,好好儿活,好好儿活……”

动作、语言描写。“扑”、“抓”生动准确地写出了母亲非常在意“我”内心的感受。“咱娘儿俩在一块儿,好好活,好好活……”是母亲鼓励儿子珍惜生命,勇敢地对待生活中的磨难、挫折,坚强地活下去。这句话发自母亲的内心,表现了母亲的痛楚、期待、希望。

感知母亲

(3)那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推你去看看吧。”她憔悴的脸上出现央求般的神色。

感知母亲

动作、语言、神态描写。秋天的落叶使作者感到失望,而母亲为他挡住了绝望,留下了希望。“憔悴”表现了母亲照顾有病儿子很操劳,也暗示了自身病情很严重。“央求”则表明了母亲的耐心和慈祥,母亲是多么希望“我”能振作,走出阴影。

环境描写。“窗外的树叶‘唰唰啦啦’地飘落”,暗示着自己当时悲凉的心情;同时为下文母亲“档在窗前”,又央求“我”去北海看菊花做了铺垫。

感知母亲

(4)她高兴得一会儿坐下,一会儿站起:“那就赶紧准准备。”......她也笑了......

动作、神态描写。当母亲听到“我”同意去看花时而高兴得手足无措。只要能和儿子出去走走,即便是几步路,母亲便已经感到很满足了。一个“笑”字是母亲乐观的最好印证。

感知母亲

(5)“‘……还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……’她忽然不说了。对于‘跑’和‘踩’一类的字眼儿,她比我还敏感。”

细节描写。“忽然不说”表明母亲意识到自己说多了,因为现在的“我”失去了“跑”和“踩”的能力,母亲怕又勾起“我”的烦恼。“敏感”二字说明母亲非常在乎“我”的感受,特别小心翼翼。

感知母亲

(6)别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”

语言描写,插叙

。说明母亲心里只为儿女的幸福着想,从未把自己放在心上。母亲没说完的话是什么?(补充母亲没有说完的话,读出来。)?你俩要好好活。母爱是无私的!

感知母亲

尽管母亲言行中都透露出对“我”的爱与关心,但此时的母亲,身体状况是怎样的?

身患绝症

感知母亲

文中哪几处地方写到了母亲的病?

1.后来妹妹告诉我,母亲的肝常常疼得她整宿整宿翻来覆去的睡不着觉。

2.她憔悴的脸现出央求般的神色。

3.邻居们把她抬上车时,她还在大口大口的吐着鲜血。

4.邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难的呼吸着。

插叙,补充说明母亲的病情之重,并未下文母亲突然去世做铺垫。

小结

通过阅读:我们看到了一个怎样的母亲?怎样的儿子?

母爱

理解

呵护

商量

悲观

暴怒

对生活失去信心

儿子

做坚强的母亲

从绝望到重生

宽容

影响

小结

作者借助生活中的小事,来表达对母亲的一片深情,通过抓住人物的语言、动作、神态等,刻画出一位坚强、无私、伟大的母亲形象。

第一次

听说北海的花开了,

我推着你去走走

不,我不去

第二次

北海的菊花开了,我

推着你去看看吧

什么时候?

第三次

又是秋天,妹妹推我

去北海看了菊花

我俩在一块,要好好

儿活.....

.

.

绝望

重生

合作探究

1、文中关于带“我”看花的描写有哪几次?作者的态度是否有所转变?

合作探究

2、课文中两次出现“好好儿活”这个关键语句,联系上下文,谈谈你对这句话的理解。

第一个“好好儿活”表明母亲强忍着痛苦,劝儿子要坚强,也是在鼓励自己要战胜病魔,让人感受到母亲的坚忍和母爱的深沉无私。第二处的“好好儿活”既是母亲临终前的无尽的嘱托,又是“我”对生命存在意义的探寻与思考,即永不放弃,顽强执着地活出有意义的生命。

合作探究

3、品味下列语句,体会作者对母亲的愧疚之情

(1)可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。

“一直”表明“我”当时只顾沉浸在自己的悲苦情绪中,完全没有注意到母亲的严重病情,事后想来无比悔恨的心情。

合作探究

(2)她出去了,就再也没回来。

“再也”加强语气,表明“我”对母亲永远离去的无限痛苦和遗憾的心情。

(3)看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

“绝”和“竟”两个副词连用,表达了作者撕心裂肺的悲痛,面对母亲的突然离去毫无思想准备,如今想来追悔莫及、肝肠寸断。

合作探究

4、课文为什么不以《怀念母亲》为题,却以《秋天的怀念》为题?

母亲是秋天去世的,“我”深切怀念母亲对“我”的爱。

秋天里去看菊花,是母亲对“我”的希望,“我”用行动向母亲表示,不仅自己好好活,还要带着妹妹好好活,让母亲在九泉之下放心。

秋天是菊花盛开的时节,“菊花”是母亲坚韧、乐观精神的象征,看到菊花绽放得那样鲜艳、灿烂,让“我”明白了要好好儿活,活出精彩,做生活的强者。

艺术特色

1.寓情于叙,感情真挚。

作者用几件平凡的小事,借助于对生活的独特感受,表达了母子之间的似海深情。比如母亲知道“我”在家寂寞孤单,知道北海的菊花开了,就想推“我”到北海赏花;母亲有肝病,还劝慰“我”“好好儿活……”,这些生活中看似微不足道的小事,在“我”看来,却蕴含着深深的“母爱”。

艺术特色

2.巧妙地运用对比手法。

文章将“我”瘫痪后的暴怒无常、不理解母亲,与母亲的小心翼翼、精心呵护形成了鲜明的对比,从中体现了母爱的伟大。再如同样是写秋,结尾处同前文中一处景物描写形成鲜明的对比:文章第2段中通过对秋天落叶的描写,渲染了一种凄清、萧条的氛围,同时也体现了“我”内心的孤寂与对生活的消极态度。

艺术特色

3.语言准确,饱含情感。

文中运用了“躲、扑、抓、忍”等动词,写明了母爱是理解、是宽容、是牵挂、是呵护、是担忧、是细心。“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”语意丰富,情感强烈。“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”平凡的话语,却使得一位伟大母亲的形象展现在读者面前。

拓展延伸

阅读史铁生的散文《我与地坛》(节选),再次感受史铁生母亲对儿子深沉爱。

拓展延伸

我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。

她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲。她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。我那时脾气坏到极点,经常是发了疯一样地离开家,从那园子里回来又中了魔似的什么话都不说。

拓展延伸

母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她跟我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。每次我要动身时,她便无言地帮我准备,帮助我上了轮椅车,看着我摇车拐出小院;这以后她会怎样,当年我不曾想过。

拓展延伸

她说:"出去活动活动,去地坛看看书,我说这挺好。"许多年以后我才渐渐听出,母亲这话实际上是自我安慰,是暗自的祷告,是给我的提示,是恳求与嘱咐。只是在她猝然去世之后,我才有余暇设想。在那段日子里--那是好几年长的一段日子,我想我一定使母亲作过了最坏的准备了,但她从来没有对我说过:"你为我想想。"事实上我也真的没为她想过。那时她的儿子,还太年轻,还来不及为母亲想,

拓展延伸

他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子;她情愿截瘫的是自己而不是儿子,可这事无法代替;她想,只要儿子能活下去哪怕自己去死呢也行,可她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福;而这条路呢,没有谁能保证她的儿子终于能找到。——这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。

拓展延伸

曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去,我看见过几次她的背影。我也看见过几回她四处张望的情景,她视力不好,端着眼镜像在寻找海上的一条船,她没看见我时我已经看见她了,待我看见她也看见我了我就不去看她,过一会我再抬头看她就又看见她缓缓离去的背影。

拓展延伸

母亲生前没给我留下过什么隽永的哲言,或要我恪守的教诲,只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在我的印象中愈加鲜明深刻。

有一年,十月的风又翻动起安详的落叶,我在园中读书,听见两个散步的老人说:"没想到这园子有这么大。"我放下书,想,这么大一座园子,要在其中找到她的儿子,母亲走过了多少焦灼的路。多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。

课堂总结

母亲的意义,蕴含于平常生活的点点滴滴。正是她的好好活,让我明白到为什么要好好活、应该怎样好好活,好好活出个什么样!

让我们怀着对生命的敬重再次朗读课题

秋天的怀念

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首