6《芣苢》《插秧歌》课件(53张PPT)2021-2022学年高中语文统编版必修上册第二单元

文档属性

| 名称 | 6《芣苢》《插秧歌》课件(53张PPT)2021-2022学年高中语文统编版必修上册第二单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-11 06:21:26 | ||

图片预览

文档简介

(共53张PPT)

《芣苢》

《插秧歌》

一、写作背景

《周南·芣苢》是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗。这是一曲劳动的欢歌,是当时人们采芣苢时所唱的歌谣,诗中写出了整个劳动的过程和场面,充满了劳动的欢欣,洋溢着劳动的热情。全诗三章,每章四句,全是重章叠句,仅仅只变换了少数几个动词,其余一概不变,反复咏唱,以鲜明轻快的节奏、和谐优美的音韵,抒发了纯真的思想感情,表现了人物的欢快情绪和赞美劳动的主题。

一、写作背景

《插秧歌》是南宋诗人、文学家杨万里创作的一首七言古诗。该诗生动地描绘了江南农户全家总动员插秧的情景;田夫、田妇、大儿、小儿各有分工,拔秧、抛秧、接秧、插秧,紧张忙碌而秩序井然。前四句,纯用描写手法,极富表现力。后四句宛若一组特写镜头,绘形绘声。全诗写得新、奇、快、恬,充分体现了诚斋体的风格。

一、写作背景

“诚斋体"诗人——杨万里

杨万里(1127—1206),南宋诗人,字廷秀,学者称其为“诚斋先生”。吉州吉水(今江西省吉水县)人。绍兴(宋高宗年号,1131—1162)进士,曾任秘书监。主张抗金。诗与陆游、范成大、尤袤齐名,称“中兴四大家”或“南宋四大家”。诗初学江西诗派,后转以王安石及晚唐诗为宗,终则脱却江西、晚唐窠臼,以构思新巧、语言通俗明畅而自成一家,形成了他独特的诗风,在当时被称为“诚斋体”。杨万里学问渊博,才思健举,亦能文。相传有诗二万余首,现存诗四千二百余首,诗文全集一百三十三卷,名《诚斋集》。

一、写作背景

《宿新市徐公店》

杨万里

篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。

儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

一、写作背景

《晓出净慈寺送林子方》

杨万里

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

一、写作背景

《小池》

杨万里

泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

二、课前预习

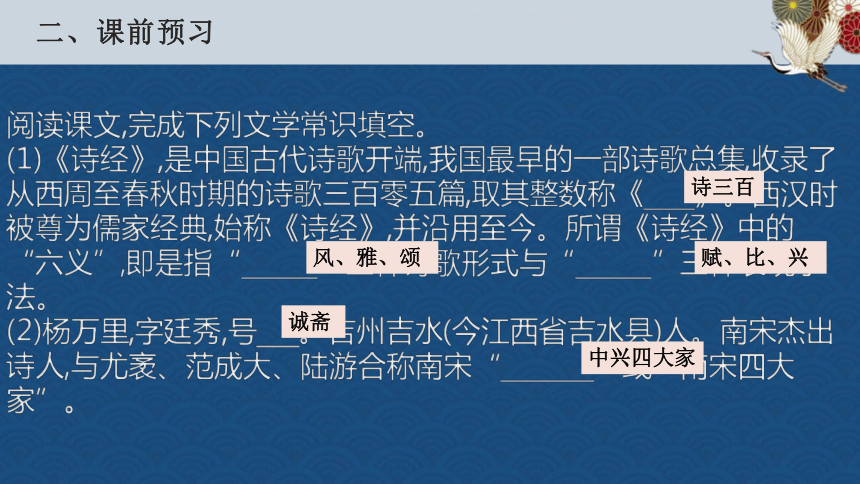

阅读课文,完成下列文学常识填空。

(1)《诗经》,是中国古代诗歌开端,我国最早的一部诗歌总集,收录了从西周至春秋时期的诗歌三百零五篇,取其整数称《

》。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。所谓《诗经》中的“六义”,即是指“

”三种诗歌形式与“

”三种表现手法。

(2)杨万里,字廷秀,号

。吉州吉水(今江西省吉水县)人。南宋杰出诗人,与尤袤、范成大、陆游合称南宋“

”或“南宋四大家”。

诗三百

风、雅、颂

赋、比、兴

诚斋

中兴四大家

二、课前预习

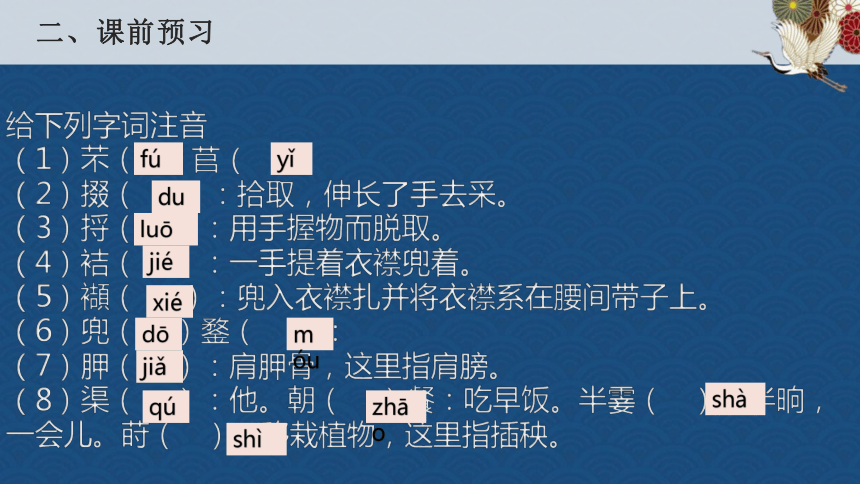

给下列字词注音

(1)芣(

)苢(

)

(2)掇(

):拾取,伸长了手去采。

(3)捋(

):用手握物而脱取。

(4)袺(

):一手提着衣襟兜着。

(5)襭(

):兜入衣襟扎并将衣襟系在腰间带子上。

(6)兜(

)鍪(

):

(7)胛(

):肩胛骨,这里指肩膀。

(8)渠(

):他。朝(

)餐:吃早饭。半霎(

):半晌,一会儿。莳(

):移栽植物,这里指插秧。

fú

yǐ

duō

luō

jié

xié

dōu

móu

jiǎ

qú

zhāo

shà

shì

二、课前预习

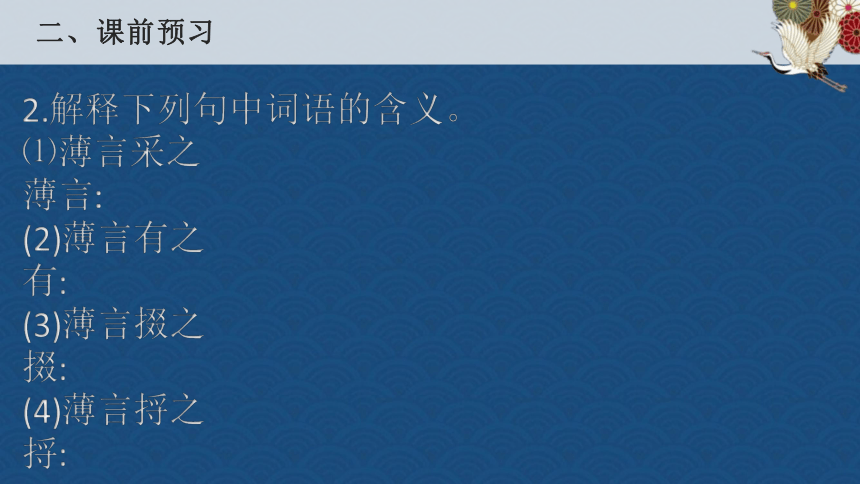

2.解释下列句中词语的含义。

⑴薄言采之

薄言:

(2)薄言有之

有:

(3)薄言掇之

掇:

(4)薄言捋之

捋:

二、课前预习

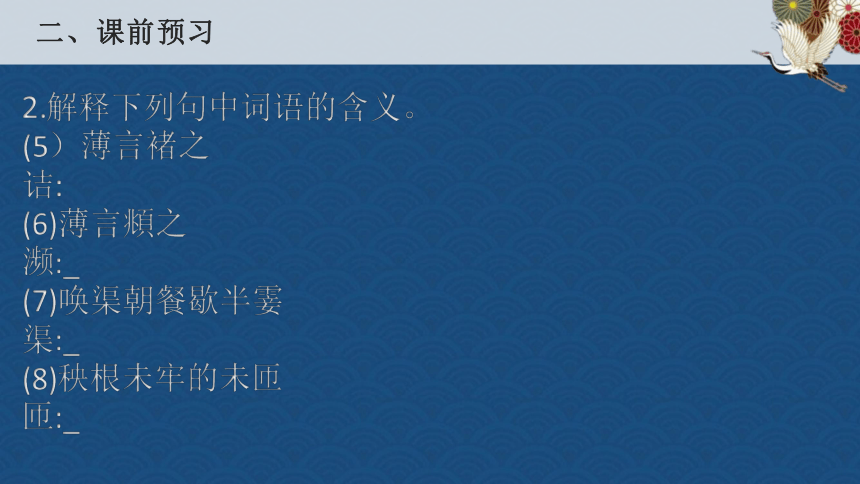

2.解释下列句中词语的含义。

(5)薄言褚之

诘:

(6)薄言頫之

濒:_

(7)唤渠朝餐歇半霎

渠:_

(8)秧根未牢的未匝

匝:_

二、课前预习

2.解释下列句中词语的含义。

答案:(1)助词,无实义(2)取得,获得(3)拾取,摘取(4)从茎上成把地取下(5)提起衣襟兜东西(6)把衣襟掖在腰带上兜东西(7)代词,他―(8)布满、遍及

2

三、文章结构梳理

鲜艳繁盛的芣苢呀,采呀采呀采起来。鲜艳繁盛的芣苢呀,采呀采呀采得来。

鲜艳繁盛的芣苢呀,一片一片摘下来。鲜艳繁盛的芣苢呀,一把一把捋下来。

鲜艳繁盛的芣苢呀,提起衣襟兜起来。鲜艳繁盛的芣苢呀,掖起衣襟兜回来。

翻译、赏析《芣苢》

2

三、文章结构梳理

《诗经》中的民间歌谣,有很多用重章叠句的形式,但像《周南·芣苢》这篇重叠得如此厉害却也是绝无仅有的。先以第一章为例:“采采”二字,一释为“采而又采”,一释为“各种各样”。有人觉得用前一种解释重复过甚,故取第二种。然而说车前草是“各种各样”的,也不合道理。还有观点指出采采当为作形容词用。如东晋陶潜《荣木》诗:“采采荣木,结根于兹。”南朝谢灵运《缓歌行》:“习习和风起,采采彤云浮。”这两首诗中的“采采”都是文彩、光彩的意思。“芣苢”全诗“采采”共出现六次,是一再赞美芣苢种子(果实)外売的光彩注目,逗人喜爱,因而妇女们一边高兴地歌唱赞叹,一边动手采摘。

翻译、赏析《芣苢》

2

三、文章结构梳理

到了第二句,“薄言”是无意义的语助词,“采之”在意义上与前句无大变化。第三句重复第一句,第四句又重复第二句,只改动一个字。第二章、第三章竟仍是第一章的重复,只改动每章第二、四句中的动词。也就是说,全诗三章十二句,只有六个动词——采、有、掇、捋、袺、襭——是不断变化的,其余全是重叠,这确实是很特别的。

翻译、赏析《芣苢》

2

三、文章结构梳理

在不断重叠中,产生了简单明快、往复回环的音乐感。同时,在六个动词的变化中,又表现了越采越多直到满载而归的过程。诗中完全没有写采芣苢的人,令人读起来却能够明白地感受到她们欢快的心情——情绪就在诗歌的音乐节奏中传达出来。这种至为简单的文辞复沓的歌谣,确是合适于许多人在一起唱;一个人单独地唱,会觉得味道不对。

翻译、赏析《芣苢》

2

三、文章结构梳理

在不断重叠中,产生了简单明快、往复回环的音乐感。同时,在六个动词的变化中,又表现了越采越多直到满载而归的过程。诗中完全没有写采芣苢的人,令人读起来却能够明白地感受到她们欢快的心情——情绪就在诗歌的音乐节奏中传达出来。这种至为简单的文辞复沓的歌谣,确是合适于许多人在一起唱;一个人单独地唱,会觉得味道不对。

翻译、赏析《芣苢》

2

三、文章结构梳理

1.《芣苢》这首诗主要运用了什么表现手法?表达了怎样的主题?

主要采用重章叠句的手法,描写了妇女们集体采摘芣苢的劳动场景,韵律婉转,节奏明快,富有民歌情味。表达了劳动者喜悦的心情。

重点探究归纳

2

三、文章结构梳理

2.前人读《苯苣》这首诗说反复吟咏,自然生其气象。你读这首诗,眼前出现了什么样的景象?请概括描述。

反复吟咏这首诗,眼前出现了这样的劳动景象:一群妇女在田野上采摘野菜,她们一边采摘,一边唱歌。她们的动作是如此熟练敏捷,她们的歌声那样悠扬欢快。她们就在唱着自己的劳动,有个唱,还有和声;她们的心里也在歌唱吧,歌唱劳动,歌唱自由。

重点探究归纳

2

三、文章结构梳理

种田的农夫将秧苗抛在半空,农妇一把接住,小儿子把秧苗拔起,大儿子再把秧苗插入水中。

斗笠是头盔,蓑衣是战甲,但似乎没什么用,雨水从头上进入,直湿到肩胛。

喊他停下来吃早餐好休息一会儿,那农夫低头弯腰,努力插秧,半天不回答。

秧苗根部尚不牢固,栽种也还没完成,一定要照看好小鹅小鸭,不要让它们来破坏秧苗。

翻译、赏析《插秧歌》

2

三、文章结构梳理

该诗题为《插秧歌》,入手即表现了插秧的繁忙。插秧关系到收成的好坏,万不能失时。因而,值此时节,无论男女老少,一齐来到田头,各有所司,不敢稍有懈怠。三四两句通过对雨具和雨势的刻画,表现了插秧的艰苦。天公不甚作美,连连洒下雨水,正在插秧的农家夫妇只好戴上斗笠,披上蓑衣。这里,作者别出心裁地将“斗笠”比作头盔,“蓑衣”比作铁甲,不仅是为了变化生新,而且也是暗示:插秧简直就是一场紧张的战斗,农家儿女正像全副武装的士兵一样在与天奋斗,与地拼搏。同时,两个形象化的譬喻的叠用,还化板滞为飞动,造成一种前人所盛赞的“活泼泼”的气势。

翻译、赏析《插秧歌》

2

三、文章结构梳理

“雨从头上湿到胛”,雨势甚猛,尽管戴“盔”披“甲”,仍淋得浑身湿透,在如此恶劣的气候条件下插秧不辍,其艰苦可以想见。“农时不饶人”固然是其冒雨劳作的主要原因,但农家吃苦耐劳的精神藉此“一斑”也得到了充分的显现。五至八句通过描写农家夫妇的对话及对话时的情态,进一步表现了农家的勤劳和农事的紧张。前四句以朴素的语言、白描的手法,向读者展示了一幅生动的画面;后四句,作者除继续对活跃在画面上的农家夫妇进行点染外,还给它配上了声声入耳的画外音。

翻译、赏析《插秧歌》

2

三、文章结构梳理

“唤渠朝餐歇半霎”,这是写农妇招呼农夫小憩片刻,且去用餐。“朝餐”,点出农夫起早出工,直到现在还水米未沾。说明农事已紧张到极点。“低头折腰只不答”,这是写农夫的反应:他仍然保持着插秧的姿势,手脚不停地忙着,仿佛连抬起头来望一眼的功夫也没有。这里,“只不答”,并不是说他对农妇的呼唤置若罔闻,一声不吭,而是说他没有答应农妇“歇半霎”的请求。事实上,农夫用别的话题将农妇支吾了开去。“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭”,便是农夫的答话。言外之意是,在这当口,农夫没有时间歇息。

翻译、赏析《插秧歌》

2

三、文章结构梳理

话虽简短,意实明了。同时农夫还嘱咐妻子:照管好家中饲养的雏鸭,提防它们来田里作践。真是时时尽力,事事操心。农家的勤劳、艰辛,全部凝聚在这朴实的答话中。

翻译、赏析《插秧歌》

2

三、文章结构梳理

华东师范大学中文系终身教授徐中玉《唐宋诗》:“这首诗,通篇用口语、俗语连缀成句,用毫不卖弄甚至毫不修饰的白描手法,写出农家插秧的情景,那么浅显,那么真实,又是那么生动,那么形象,只觉一股活泼泼的生活气息从诗中溢出,向人扑来。”

翻译、赏析《插秧歌》

2

三、文章结构梳理

3.这首诗的前两联都含有对比,请予以具体说明。

诗的首联中的“新麦”和“陈谷”是新与旧对比,“诸孙”和“老人”是幼与长的对比。颔联中,“三夜阴霪”与“一竿晴日”是天气坏与天气好的对比。

重点探究归纳

2

三、文章结构梳理

4.综观全诗,诗人表达了哪些感情?

前两联写欣慰、喜悦之情:有诸孙替老人收麦;多日阴雨,终有日出。后两联写疼爱、赞赏之情:为诸孙急炊大饼、多博村酤、赋诗足精神。

重点探究归纳

2

三、文章结构梳理

5.尽管《芣苢/插秧歌》这两首诗都是有关劳动的颂歌,但是它们在描绘劳动场景、歌颂劳动热情方面又不尽相同,试分析其差异。

重点探究归纳

2

三、文章结构梳理

【点拨】(1)表现手法上:①《芣苢》一诗运用重章叠唱的手法,直接把快乐采摘芣苢的全过程绘声绘色地描写出来,充满了劳动的欢欣,洋溢着劳动的热情。②《插秧歌》一诗以朴素通俗的语言和白描的手法向我们展示了一幅紧张插秧劳动的图画。“笠是兜鳌

是甲”一句运用比喻的修辞手法,以“兜鍪”和“甲”分别比喻“笠”和“

兜鍪”,形象生动,暗示抢插秧苗无异于一场紧张的战斗。

重点探究归纳

2

三、文章结构梳理

(2)思想主旨上:①《芣苢》这首诗让我们了解了远古太平盛世时期人们生活的一个场景、精神状态,同时也让我们了解到了古代人的生活理念:没有战争,暴政、苛捐杂税,内心安宁平静,生活上能够丰衣足食。②《插秧歌》这首诗是诗人历经生活波折之后对生活的真实体验,歌颂的是全家人其乐融融的亲情和劳动的欢乐,突出了劳动的艰辛。

重点探究归纳

2

三、课后练习

阅读下面这首诗,完成下面小题。

芣苢

《诗经·周南》

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

2

三、课后练习

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(

)

A.《诗经》是我国最早的诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶大约500年的诗歌,共305篇,手法上有“赋”“比”“兴”三种。

B.诗歌开篇四句写人们呼朋引伴,一起去采芣苢。前两句表现出发前兴致盎然的样子,后两句流露出将要采到芣苢时的喜悦心情。

C.诗歌中间四句中“掇”“捋”两个字不但写出了芣苢的不同长势,而且使人想象出忙碌的场景以及人们采摘芣苢时娴熟的技巧。

D.诗歌最后四句具体描写人们采摘的芣苢越来越多,于是用衣襟兜芣苢,“袺”“襭”两个字直接写出了人们采摘芣苢的敏捷灵巧。

2

三、课后练习

D项,“两个字直接写出了人们采摘芣苢的敏捷灵巧”错误,“袺”“襭”两个字直接写出了人们盛放芣苢的动作,间接突出人们采摘芣苢的敏捷灵巧。

2

三、课后练习

2.诗中“采”“有”“掇”“捋”“袺”“襭”六个字能够调换顺序?结合诗歌简要分析。

2

三、课后练习

不能。这首诗用词连贯,是按劳动情景的推进来写的。首先是“采”,采摘之后才“有”,这是概略地叙述采集劳动;然后是“掇”“捋”,是对采芣苢动作的具体描写,或采摘,或捋取,真切又生动;最后是“袺”“襭”,或是手提起衣襟兜着,或是一腰带掖起衣襟来兜着,都是对盛放芣苢的具体描写。切合劳动过程,既是源自生活,又深具艺术匠心。

2

三、课后练习

阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

插秧歌

杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

2

三、课后练习

3.插秧时节农家的繁忙在诗中有哪些具体表现?请加以概括。(3分)

2

三、课后练习

全家参与(1分),冒雨进行(1分),顾不上吃早饭和休息(1分)。

2

三、课后练习

4.“笠是兜鍪蓑是甲”一句用了哪种修辞手法?简要说明其表达效果。(3分)

2

三、课后练习

比喻(1分)。说明插秧就是一场抢天时的战斗(1分),突出了劳动的艰辛(1分)。

2

三、课后练习

第四联是田夫回答田妇召唤的话,但第三联中又写田夫“只不答”,这该怎么理解?(4分)

2

三、课后练习

“只不答”是说田夫没有答应“朝餐”“歇半霎”(2分);第四联是提醒田妇看管好家里的鹅鸭,提防它们到田里作践。(2分)

2

四、课外拓展

杨万里为官清正廉洁,不扰百姓,不贪钱物。江东转运副使任满时,应有余钱万缉,他全弃之于官库,一文不取而归。退休南溪之上,自家老屋一区,仅避风雨。当时诗人徐矶称赞他“清得门如水,贫惟带有金”,正是他清贫一生的真实写照。

2

四、课外拓展

他是南宋杰出的诗人,与陆游、范成大、尤袤齐名,被后人推为“中兴四大家”。 建炎元年丁未九月二十二日(公元1127年10月29日),杨万里呱呱坠地。这是一个风狂雨横的年代。金兵大举入侵中原,于上年闰十一月攻陷汴京,这年四月,俘虏徽宗、钦宋二帝及太子、宗戚三千人北去,北宋宣告灭亡;五月,康王赵构即位,是为高宗,建立了偏安江南的南宋王朝。从此,便开始了宋、金战战和和南弱北强的长期对峙局面。

2

四、课外拓展

杨万里八岁丧母。父亲杨芾(公元1096-1164年〉,字文卿,号南溪居士。他精通《易经》,常忍着饥寒购买书籍,积十年,得藏书数千卷。他曾指着藏书对杨万里说:“是圣贤之心具焉,汝童怒之!”(胡铨《杨君文卿基志铭》)在父亲的影响下,杨万里自幼读书非常勤奋,广师博学,锲而不舍。

2

四、课外拓展

他14岁拜高守道为师,17岁拜王庭程为师,21岁拜刘安世、刘廷直为师。绍兴二十年(公元1150年)春赴临安参加礼部试,落第而归,仍继续求学。27岁拜刘才邵为师。几年后在赣州司户任上,父亲又携领他去拜见滴居南安的张九成和途经赣州的胡锥。王庭珪、张九成、胡铨等前辈的学问、节操以及力主,抗金的爱国精神,给了杨万里以重要的影响。

2

四、课外拓展

绍兴二十四年(公元1154年)春,杨万里进士及第。二十六年(公元1156年),授赣州司户参军。二十九年(公元1159也年)十月,调任永州零陵县塞。时主战派领袖张浚滴居永州,闭门谢客。杨万里三次前往拜渴而不得见,后以书信力请,并通过其子张拭介绍,才得接见。

2

四、课外拓展

张浚对他说:“元符贵人,腰金纤紫者何隙,惟邹志完、陈莹中姓名与日月争光!”(罗大经《鹤林玉露》甲编卷l)同时勉之以“正心诚意”之学。杨万里服膺其教终身,于是名其读书之室曰“诚斋”,以明己志。胡铨当时滴居衡州,杨万里又请他为此写了《诚斋记》。为丞零陵,“一日而并得二师”(《跋张魏公答忠简胡公书十二纸》),张浚、胡铨两位爱国名臣成方杨万里终生效法的榜样。

2

四、课外拓展

绍兴三十二年(公元1162年)六月,高宗赵构逊位,南宋政局发生重大变化。孝宗即位,锐意恢复,起用张泼为枢密使,不久又任其为相。隆兴元年(1163)秋,杨万里离零陵任,赴调至临安。因张浚推荐,除临安府教授。未及赴任,就因父病,而于二年正月西归吉水。

2

四、课外拓展

八月四日,父病故,在家守服,'三年,户不闭而无客气《送王才臣赴秋试序》)。 乾道三年(公元1167年)春,杨万里至临安,先后渴见副枢密使陈俊卿和枢毯使虞允文,上政论《千虑策》。《千虑策》分“君道”、“国势”、“治原”、“人才”、“论相”、“论将”、“论兵”、“驭吏”、“选法”、“刑法”、“冗官”、“民政”共30篇,深刻总结了靖康之难以来的历史教训,直率批评了朝廷的腐败无能,提出了一整套振兴国家的方针策略,充分显示了杨万里的政治才能。虞允文读后赞叹说:“东南乃有此人物!某初除,合荐两人,当以此人为首。”

2

四、课外拓展

乾道六年(公元1170年),杨万里除隆兴府奉新县知县。恰值奉新大旱,百姓生活十分困苦。杨万里于四月二十六日上任,见牢中关满交不起租税的百姓,官署-府库却依然空虚,深知是群吏中间盘剥所致。于是他下令,全部放还牢里的“囚犯”,并禁止逮捕、鞭打百姓,然后发给每户一纸通知,放宽其税额、期限。结果百姓纷纷自动前来纳税,不出一月,欠税全部交清。奉新任职虽只半年,却初次实践了他的不扰民政治,颇获治绩。

2

四、课外拓展

同年十月,因右相虞允文推荐,杨万里除国子博士,杨万里开始作京宫。次年,张栻由于反对侯幸近习执掌要职得罪虞允文而被挤出知袁州,杨万里抗章力争张拭不当去位,又致书虞允文,以正理相规劝,公而忘私,深为世人称道。七月,转太常博士;八年丸丹,升太常ZE兼权吏都右待郎官;九年四月,转将作少监。淳熙元年(1174)正月,除知漳州,临行时不忘上札,忠告皇帝戒贪吏、施廉吏。后因病未赴任,家居三年。淳熙四年春,出知常州。

2

四、课外拓展

淳熙六年(公元1179年)正月,除提举广东常平茶盐公事。杨万里于二月携家离开常州,待次近一年,七年正月离吉水赴任广东。八年二月,改任广东提点刑狱。冬,闽“盗”沈师进人梅州,他率兵平定,被孝宗称为“仁者之勇”,赐直秘阁。九年七月继母去世,离任服丧。

《芣苢》

《插秧歌》

一、写作背景

《周南·芣苢》是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗。这是一曲劳动的欢歌,是当时人们采芣苢时所唱的歌谣,诗中写出了整个劳动的过程和场面,充满了劳动的欢欣,洋溢着劳动的热情。全诗三章,每章四句,全是重章叠句,仅仅只变换了少数几个动词,其余一概不变,反复咏唱,以鲜明轻快的节奏、和谐优美的音韵,抒发了纯真的思想感情,表现了人物的欢快情绪和赞美劳动的主题。

一、写作背景

《插秧歌》是南宋诗人、文学家杨万里创作的一首七言古诗。该诗生动地描绘了江南农户全家总动员插秧的情景;田夫、田妇、大儿、小儿各有分工,拔秧、抛秧、接秧、插秧,紧张忙碌而秩序井然。前四句,纯用描写手法,极富表现力。后四句宛若一组特写镜头,绘形绘声。全诗写得新、奇、快、恬,充分体现了诚斋体的风格。

一、写作背景

“诚斋体"诗人——杨万里

杨万里(1127—1206),南宋诗人,字廷秀,学者称其为“诚斋先生”。吉州吉水(今江西省吉水县)人。绍兴(宋高宗年号,1131—1162)进士,曾任秘书监。主张抗金。诗与陆游、范成大、尤袤齐名,称“中兴四大家”或“南宋四大家”。诗初学江西诗派,后转以王安石及晚唐诗为宗,终则脱却江西、晚唐窠臼,以构思新巧、语言通俗明畅而自成一家,形成了他独特的诗风,在当时被称为“诚斋体”。杨万里学问渊博,才思健举,亦能文。相传有诗二万余首,现存诗四千二百余首,诗文全集一百三十三卷,名《诚斋集》。

一、写作背景

《宿新市徐公店》

杨万里

篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。

儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。

一、写作背景

《晓出净慈寺送林子方》

杨万里

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

一、写作背景

《小池》

杨万里

泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

二、课前预习

阅读课文,完成下列文学常识填空。

(1)《诗经》,是中国古代诗歌开端,我国最早的一部诗歌总集,收录了从西周至春秋时期的诗歌三百零五篇,取其整数称《

》。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。所谓《诗经》中的“六义”,即是指“

”三种诗歌形式与“

”三种表现手法。

(2)杨万里,字廷秀,号

。吉州吉水(今江西省吉水县)人。南宋杰出诗人,与尤袤、范成大、陆游合称南宋“

”或“南宋四大家”。

诗三百

风、雅、颂

赋、比、兴

诚斋

中兴四大家

二、课前预习

给下列字词注音

(1)芣(

)苢(

)

(2)掇(

):拾取,伸长了手去采。

(3)捋(

):用手握物而脱取。

(4)袺(

):一手提着衣襟兜着。

(5)襭(

):兜入衣襟扎并将衣襟系在腰间带子上。

(6)兜(

)鍪(

):

(7)胛(

):肩胛骨,这里指肩膀。

(8)渠(

):他。朝(

)餐:吃早饭。半霎(

):半晌,一会儿。莳(

):移栽植物,这里指插秧。

fú

yǐ

duō

luō

jié

xié

dōu

móu

jiǎ

qú

zhāo

shà

shì

二、课前预习

2.解释下列句中词语的含义。

⑴薄言采之

薄言:

(2)薄言有之

有:

(3)薄言掇之

掇:

(4)薄言捋之

捋:

二、课前预习

2.解释下列句中词语的含义。

(5)薄言褚之

诘:

(6)薄言頫之

濒:_

(7)唤渠朝餐歇半霎

渠:_

(8)秧根未牢的未匝

匝:_

二、课前预习

2.解释下列句中词语的含义。

答案:(1)助词,无实义(2)取得,获得(3)拾取,摘取(4)从茎上成把地取下(5)提起衣襟兜东西(6)把衣襟掖在腰带上兜东西(7)代词,他―(8)布满、遍及

2

三、文章结构梳理

鲜艳繁盛的芣苢呀,采呀采呀采起来。鲜艳繁盛的芣苢呀,采呀采呀采得来。

鲜艳繁盛的芣苢呀,一片一片摘下来。鲜艳繁盛的芣苢呀,一把一把捋下来。

鲜艳繁盛的芣苢呀,提起衣襟兜起来。鲜艳繁盛的芣苢呀,掖起衣襟兜回来。

翻译、赏析《芣苢》

2

三、文章结构梳理

《诗经》中的民间歌谣,有很多用重章叠句的形式,但像《周南·芣苢》这篇重叠得如此厉害却也是绝无仅有的。先以第一章为例:“采采”二字,一释为“采而又采”,一释为“各种各样”。有人觉得用前一种解释重复过甚,故取第二种。然而说车前草是“各种各样”的,也不合道理。还有观点指出采采当为作形容词用。如东晋陶潜《荣木》诗:“采采荣木,结根于兹。”南朝谢灵运《缓歌行》:“习习和风起,采采彤云浮。”这两首诗中的“采采”都是文彩、光彩的意思。“芣苢”全诗“采采”共出现六次,是一再赞美芣苢种子(果实)外売的光彩注目,逗人喜爱,因而妇女们一边高兴地歌唱赞叹,一边动手采摘。

翻译、赏析《芣苢》

2

三、文章结构梳理

到了第二句,“薄言”是无意义的语助词,“采之”在意义上与前句无大变化。第三句重复第一句,第四句又重复第二句,只改动一个字。第二章、第三章竟仍是第一章的重复,只改动每章第二、四句中的动词。也就是说,全诗三章十二句,只有六个动词——采、有、掇、捋、袺、襭——是不断变化的,其余全是重叠,这确实是很特别的。

翻译、赏析《芣苢》

2

三、文章结构梳理

在不断重叠中,产生了简单明快、往复回环的音乐感。同时,在六个动词的变化中,又表现了越采越多直到满载而归的过程。诗中完全没有写采芣苢的人,令人读起来却能够明白地感受到她们欢快的心情——情绪就在诗歌的音乐节奏中传达出来。这种至为简单的文辞复沓的歌谣,确是合适于许多人在一起唱;一个人单独地唱,会觉得味道不对。

翻译、赏析《芣苢》

2

三、文章结构梳理

在不断重叠中,产生了简单明快、往复回环的音乐感。同时,在六个动词的变化中,又表现了越采越多直到满载而归的过程。诗中完全没有写采芣苢的人,令人读起来却能够明白地感受到她们欢快的心情——情绪就在诗歌的音乐节奏中传达出来。这种至为简单的文辞复沓的歌谣,确是合适于许多人在一起唱;一个人单独地唱,会觉得味道不对。

翻译、赏析《芣苢》

2

三、文章结构梳理

1.《芣苢》这首诗主要运用了什么表现手法?表达了怎样的主题?

主要采用重章叠句的手法,描写了妇女们集体采摘芣苢的劳动场景,韵律婉转,节奏明快,富有民歌情味。表达了劳动者喜悦的心情。

重点探究归纳

2

三、文章结构梳理

2.前人读《苯苣》这首诗说反复吟咏,自然生其气象。你读这首诗,眼前出现了什么样的景象?请概括描述。

反复吟咏这首诗,眼前出现了这样的劳动景象:一群妇女在田野上采摘野菜,她们一边采摘,一边唱歌。她们的动作是如此熟练敏捷,她们的歌声那样悠扬欢快。她们就在唱着自己的劳动,有个唱,还有和声;她们的心里也在歌唱吧,歌唱劳动,歌唱自由。

重点探究归纳

2

三、文章结构梳理

种田的农夫将秧苗抛在半空,农妇一把接住,小儿子把秧苗拔起,大儿子再把秧苗插入水中。

斗笠是头盔,蓑衣是战甲,但似乎没什么用,雨水从头上进入,直湿到肩胛。

喊他停下来吃早餐好休息一会儿,那农夫低头弯腰,努力插秧,半天不回答。

秧苗根部尚不牢固,栽种也还没完成,一定要照看好小鹅小鸭,不要让它们来破坏秧苗。

翻译、赏析《插秧歌》

2

三、文章结构梳理

该诗题为《插秧歌》,入手即表现了插秧的繁忙。插秧关系到收成的好坏,万不能失时。因而,值此时节,无论男女老少,一齐来到田头,各有所司,不敢稍有懈怠。三四两句通过对雨具和雨势的刻画,表现了插秧的艰苦。天公不甚作美,连连洒下雨水,正在插秧的农家夫妇只好戴上斗笠,披上蓑衣。这里,作者别出心裁地将“斗笠”比作头盔,“蓑衣”比作铁甲,不仅是为了变化生新,而且也是暗示:插秧简直就是一场紧张的战斗,农家儿女正像全副武装的士兵一样在与天奋斗,与地拼搏。同时,两个形象化的譬喻的叠用,还化板滞为飞动,造成一种前人所盛赞的“活泼泼”的气势。

翻译、赏析《插秧歌》

2

三、文章结构梳理

“雨从头上湿到胛”,雨势甚猛,尽管戴“盔”披“甲”,仍淋得浑身湿透,在如此恶劣的气候条件下插秧不辍,其艰苦可以想见。“农时不饶人”固然是其冒雨劳作的主要原因,但农家吃苦耐劳的精神藉此“一斑”也得到了充分的显现。五至八句通过描写农家夫妇的对话及对话时的情态,进一步表现了农家的勤劳和农事的紧张。前四句以朴素的语言、白描的手法,向读者展示了一幅生动的画面;后四句,作者除继续对活跃在画面上的农家夫妇进行点染外,还给它配上了声声入耳的画外音。

翻译、赏析《插秧歌》

2

三、文章结构梳理

“唤渠朝餐歇半霎”,这是写农妇招呼农夫小憩片刻,且去用餐。“朝餐”,点出农夫起早出工,直到现在还水米未沾。说明农事已紧张到极点。“低头折腰只不答”,这是写农夫的反应:他仍然保持着插秧的姿势,手脚不停地忙着,仿佛连抬起头来望一眼的功夫也没有。这里,“只不答”,并不是说他对农妇的呼唤置若罔闻,一声不吭,而是说他没有答应农妇“歇半霎”的请求。事实上,农夫用别的话题将农妇支吾了开去。“秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭”,便是农夫的答话。言外之意是,在这当口,农夫没有时间歇息。

翻译、赏析《插秧歌》

2

三、文章结构梳理

话虽简短,意实明了。同时农夫还嘱咐妻子:照管好家中饲养的雏鸭,提防它们来田里作践。真是时时尽力,事事操心。农家的勤劳、艰辛,全部凝聚在这朴实的答话中。

翻译、赏析《插秧歌》

2

三、文章结构梳理

华东师范大学中文系终身教授徐中玉《唐宋诗》:“这首诗,通篇用口语、俗语连缀成句,用毫不卖弄甚至毫不修饰的白描手法,写出农家插秧的情景,那么浅显,那么真实,又是那么生动,那么形象,只觉一股活泼泼的生活气息从诗中溢出,向人扑来。”

翻译、赏析《插秧歌》

2

三、文章结构梳理

3.这首诗的前两联都含有对比,请予以具体说明。

诗的首联中的“新麦”和“陈谷”是新与旧对比,“诸孙”和“老人”是幼与长的对比。颔联中,“三夜阴霪”与“一竿晴日”是天气坏与天气好的对比。

重点探究归纳

2

三、文章结构梳理

4.综观全诗,诗人表达了哪些感情?

前两联写欣慰、喜悦之情:有诸孙替老人收麦;多日阴雨,终有日出。后两联写疼爱、赞赏之情:为诸孙急炊大饼、多博村酤、赋诗足精神。

重点探究归纳

2

三、文章结构梳理

5.尽管《芣苢/插秧歌》这两首诗都是有关劳动的颂歌,但是它们在描绘劳动场景、歌颂劳动热情方面又不尽相同,试分析其差异。

重点探究归纳

2

三、文章结构梳理

【点拨】(1)表现手法上:①《芣苢》一诗运用重章叠唱的手法,直接把快乐采摘芣苢的全过程绘声绘色地描写出来,充满了劳动的欢欣,洋溢着劳动的热情。②《插秧歌》一诗以朴素通俗的语言和白描的手法向我们展示了一幅紧张插秧劳动的图画。“笠是兜鳌

是甲”一句运用比喻的修辞手法,以“兜鍪”和“甲”分别比喻“笠”和“

兜鍪”,形象生动,暗示抢插秧苗无异于一场紧张的战斗。

重点探究归纳

2

三、文章结构梳理

(2)思想主旨上:①《芣苢》这首诗让我们了解了远古太平盛世时期人们生活的一个场景、精神状态,同时也让我们了解到了古代人的生活理念:没有战争,暴政、苛捐杂税,内心安宁平静,生活上能够丰衣足食。②《插秧歌》这首诗是诗人历经生活波折之后对生活的真实体验,歌颂的是全家人其乐融融的亲情和劳动的欢乐,突出了劳动的艰辛。

重点探究归纳

2

三、课后练习

阅读下面这首诗,完成下面小题。

芣苢

《诗经·周南》

采采芣苢,薄言采之。采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。采采芣苢,薄言襭之。

2

三、课后练习

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(

)

A.《诗经》是我国最早的诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶大约500年的诗歌,共305篇,手法上有“赋”“比”“兴”三种。

B.诗歌开篇四句写人们呼朋引伴,一起去采芣苢。前两句表现出发前兴致盎然的样子,后两句流露出将要采到芣苢时的喜悦心情。

C.诗歌中间四句中“掇”“捋”两个字不但写出了芣苢的不同长势,而且使人想象出忙碌的场景以及人们采摘芣苢时娴熟的技巧。

D.诗歌最后四句具体描写人们采摘的芣苢越来越多,于是用衣襟兜芣苢,“袺”“襭”两个字直接写出了人们采摘芣苢的敏捷灵巧。

2

三、课后练习

D项,“两个字直接写出了人们采摘芣苢的敏捷灵巧”错误,“袺”“襭”两个字直接写出了人们盛放芣苢的动作,间接突出人们采摘芣苢的敏捷灵巧。

2

三、课后练习

2.诗中“采”“有”“掇”“捋”“袺”“襭”六个字能够调换顺序?结合诗歌简要分析。

2

三、课后练习

不能。这首诗用词连贯,是按劳动情景的推进来写的。首先是“采”,采摘之后才“有”,这是概略地叙述采集劳动;然后是“掇”“捋”,是对采芣苢动作的具体描写,或采摘,或捋取,真切又生动;最后是“袺”“襭”,或是手提起衣襟兜着,或是一腰带掖起衣襟来兜着,都是对盛放芣苢的具体描写。切合劳动过程,既是源自生活,又深具艺术匠心。

2

三、课后练习

阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

插秧歌

杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答:

秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

2

三、课后练习

3.插秧时节农家的繁忙在诗中有哪些具体表现?请加以概括。(3分)

2

三、课后练习

全家参与(1分),冒雨进行(1分),顾不上吃早饭和休息(1分)。

2

三、课后练习

4.“笠是兜鍪蓑是甲”一句用了哪种修辞手法?简要说明其表达效果。(3分)

2

三、课后练习

比喻(1分)。说明插秧就是一场抢天时的战斗(1分),突出了劳动的艰辛(1分)。

2

三、课后练习

第四联是田夫回答田妇召唤的话,但第三联中又写田夫“只不答”,这该怎么理解?(4分)

2

三、课后练习

“只不答”是说田夫没有答应“朝餐”“歇半霎”(2分);第四联是提醒田妇看管好家里的鹅鸭,提防它们到田里作践。(2分)

2

四、课外拓展

杨万里为官清正廉洁,不扰百姓,不贪钱物。江东转运副使任满时,应有余钱万缉,他全弃之于官库,一文不取而归。退休南溪之上,自家老屋一区,仅避风雨。当时诗人徐矶称赞他“清得门如水,贫惟带有金”,正是他清贫一生的真实写照。

2

四、课外拓展

他是南宋杰出的诗人,与陆游、范成大、尤袤齐名,被后人推为“中兴四大家”。 建炎元年丁未九月二十二日(公元1127年10月29日),杨万里呱呱坠地。这是一个风狂雨横的年代。金兵大举入侵中原,于上年闰十一月攻陷汴京,这年四月,俘虏徽宗、钦宋二帝及太子、宗戚三千人北去,北宋宣告灭亡;五月,康王赵构即位,是为高宗,建立了偏安江南的南宋王朝。从此,便开始了宋、金战战和和南弱北强的长期对峙局面。

2

四、课外拓展

杨万里八岁丧母。父亲杨芾(公元1096-1164年〉,字文卿,号南溪居士。他精通《易经》,常忍着饥寒购买书籍,积十年,得藏书数千卷。他曾指着藏书对杨万里说:“是圣贤之心具焉,汝童怒之!”(胡铨《杨君文卿基志铭》)在父亲的影响下,杨万里自幼读书非常勤奋,广师博学,锲而不舍。

2

四、课外拓展

他14岁拜高守道为师,17岁拜王庭程为师,21岁拜刘安世、刘廷直为师。绍兴二十年(公元1150年)春赴临安参加礼部试,落第而归,仍继续求学。27岁拜刘才邵为师。几年后在赣州司户任上,父亲又携领他去拜见滴居南安的张九成和途经赣州的胡锥。王庭珪、张九成、胡铨等前辈的学问、节操以及力主,抗金的爱国精神,给了杨万里以重要的影响。

2

四、课外拓展

绍兴二十四年(公元1154年)春,杨万里进士及第。二十六年(公元1156年),授赣州司户参军。二十九年(公元1159也年)十月,调任永州零陵县塞。时主战派领袖张浚滴居永州,闭门谢客。杨万里三次前往拜渴而不得见,后以书信力请,并通过其子张拭介绍,才得接见。

2

四、课外拓展

张浚对他说:“元符贵人,腰金纤紫者何隙,惟邹志完、陈莹中姓名与日月争光!”(罗大经《鹤林玉露》甲编卷l)同时勉之以“正心诚意”之学。杨万里服膺其教终身,于是名其读书之室曰“诚斋”,以明己志。胡铨当时滴居衡州,杨万里又请他为此写了《诚斋记》。为丞零陵,“一日而并得二师”(《跋张魏公答忠简胡公书十二纸》),张浚、胡铨两位爱国名臣成方杨万里终生效法的榜样。

2

四、课外拓展

绍兴三十二年(公元1162年)六月,高宗赵构逊位,南宋政局发生重大变化。孝宗即位,锐意恢复,起用张泼为枢密使,不久又任其为相。隆兴元年(1163)秋,杨万里离零陵任,赴调至临安。因张浚推荐,除临安府教授。未及赴任,就因父病,而于二年正月西归吉水。

2

四、课外拓展

八月四日,父病故,在家守服,'三年,户不闭而无客气《送王才臣赴秋试序》)。 乾道三年(公元1167年)春,杨万里至临安,先后渴见副枢密使陈俊卿和枢毯使虞允文,上政论《千虑策》。《千虑策》分“君道”、“国势”、“治原”、“人才”、“论相”、“论将”、“论兵”、“驭吏”、“选法”、“刑法”、“冗官”、“民政”共30篇,深刻总结了靖康之难以来的历史教训,直率批评了朝廷的腐败无能,提出了一整套振兴国家的方针策略,充分显示了杨万里的政治才能。虞允文读后赞叹说:“东南乃有此人物!某初除,合荐两人,当以此人为首。”

2

四、课外拓展

乾道六年(公元1170年),杨万里除隆兴府奉新县知县。恰值奉新大旱,百姓生活十分困苦。杨万里于四月二十六日上任,见牢中关满交不起租税的百姓,官署-府库却依然空虚,深知是群吏中间盘剥所致。于是他下令,全部放还牢里的“囚犯”,并禁止逮捕、鞭打百姓,然后发给每户一纸通知,放宽其税额、期限。结果百姓纷纷自动前来纳税,不出一月,欠税全部交清。奉新任职虽只半年,却初次实践了他的不扰民政治,颇获治绩。

2

四、课外拓展

同年十月,因右相虞允文推荐,杨万里除国子博士,杨万里开始作京宫。次年,张栻由于反对侯幸近习执掌要职得罪虞允文而被挤出知袁州,杨万里抗章力争张拭不当去位,又致书虞允文,以正理相规劝,公而忘私,深为世人称道。七月,转太常博士;八年丸丹,升太常ZE兼权吏都右待郎官;九年四月,转将作少监。淳熙元年(1174)正月,除知漳州,临行时不忘上札,忠告皇帝戒贪吏、施廉吏。后因病未赴任,家居三年。淳熙四年春,出知常州。

2

四、课外拓展

淳熙六年(公元1179年)正月,除提举广东常平茶盐公事。杨万里于二月携家离开常州,待次近一年,七年正月离吉水赴任广东。八年二月,改任广东提点刑狱。冬,闽“盗”沈师进人梅州,他率兵平定,被孝宗称为“仁者之勇”,赐直秘阁。九年七月继母去世,离任服丧。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读