14.《故都的秋》《荷塘月色》群文阅读教学设计 部编版必修上册

文档属性

| 名称 | 14.《故都的秋》《荷塘月色》群文阅读教学设计 部编版必修上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 398.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-11 09:56:28 | ||

图片预览

文档简介

群文阅读教学设计

课题

尽赏自然,尽得清欢

授课教师

年级及班级

高一(8)班

授课时间

2020.9.20

授课地点

教室

议题

及分析

尽赏自然,尽得清欢

亲近自然,感悟自然,从中获得的是心灵的洗礼与灵魂的丰盈。王摩诘隐居终南,行到水穷处便坐看云起,偶遇林叟便谈笑无期。与清风明月共修炼,与花草虫鸟悟菩提。他在自然界的花开花落中,品味出生命的浩瀚博大,获得人生的彻悟,再无烦恼困顿,灵魂纯粹而明净。自然便是如此玄妙,看似无法参透,实则身处其中,便能获益无穷。

自然,其实触手可及,每个人都能够对话自然,感悟自然的无限生机与平静安宁,灵魂自然受到洗礼,这正是自然最美好的馈赠。相同的自然世界,会在两位大师的内心有怎样的折射呢?

选文篇目选文来源

文本解读

选文篇目

选文来源

《故都的秋》

人教版必修二

《荷塘月色》

人教版必修二

一枝一叶总关情——体会散文的自然之景与人间真情

“诗情画意”是许多散文作家刻意追求的境界。一篇散文既要有“景”,也要有“情”,人们常用“寓情于景”“情景交融”来评价它。本课两篇散文都是写景抒情的佳作,值得我们仔细赏鉴。

教学目标

及重难点

1.语言建构与运营:品味语言,鉴赏评价。

2.思维发展与提升:把握思路,体会情感。

3.审美鉴赏与创造:鉴赏文章情景交融等艺术手法。

4.文化传承与理解:善于发现美的眼睛。

教学过程

教学环节(一)

(请根据教学环节进行填写,每个预设环节需要从师生活动和设计意图两个角度进行说明。)

师生活动

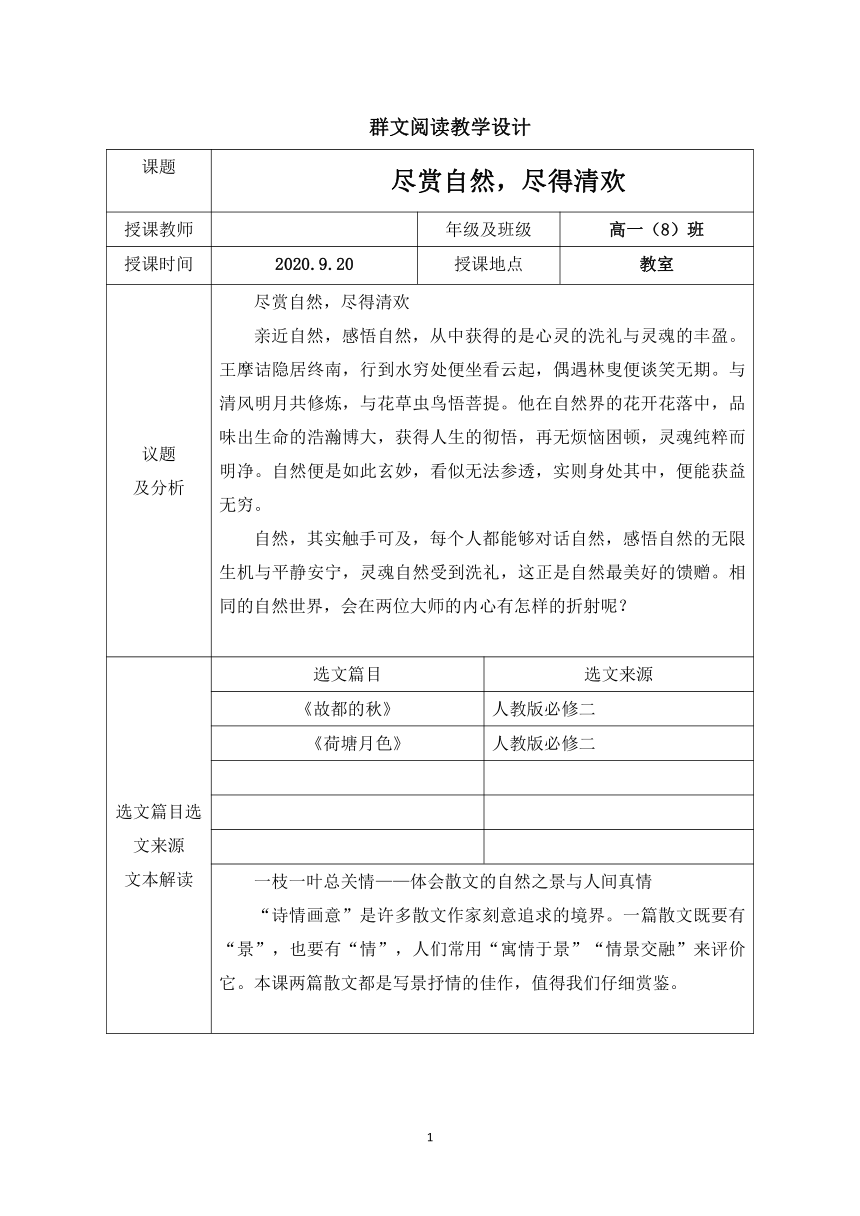

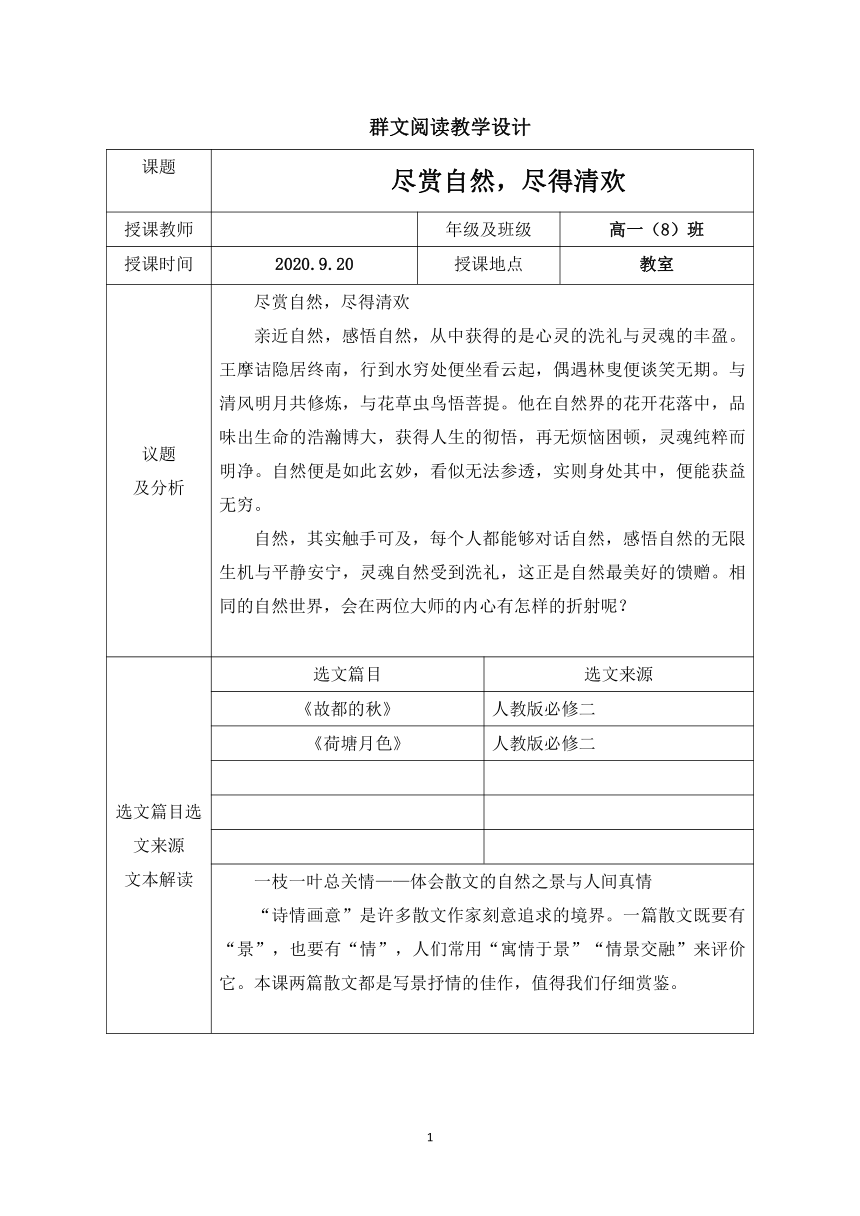

下面是《故都的秋》的思想内容框架图,读完思考后面两个问题。

①庭院秋景 ②秋槐落蕊 ③秋蝉残声

④秋雨话凉 ⑤风沙秋果

⑥清,静 ⑦悲凉

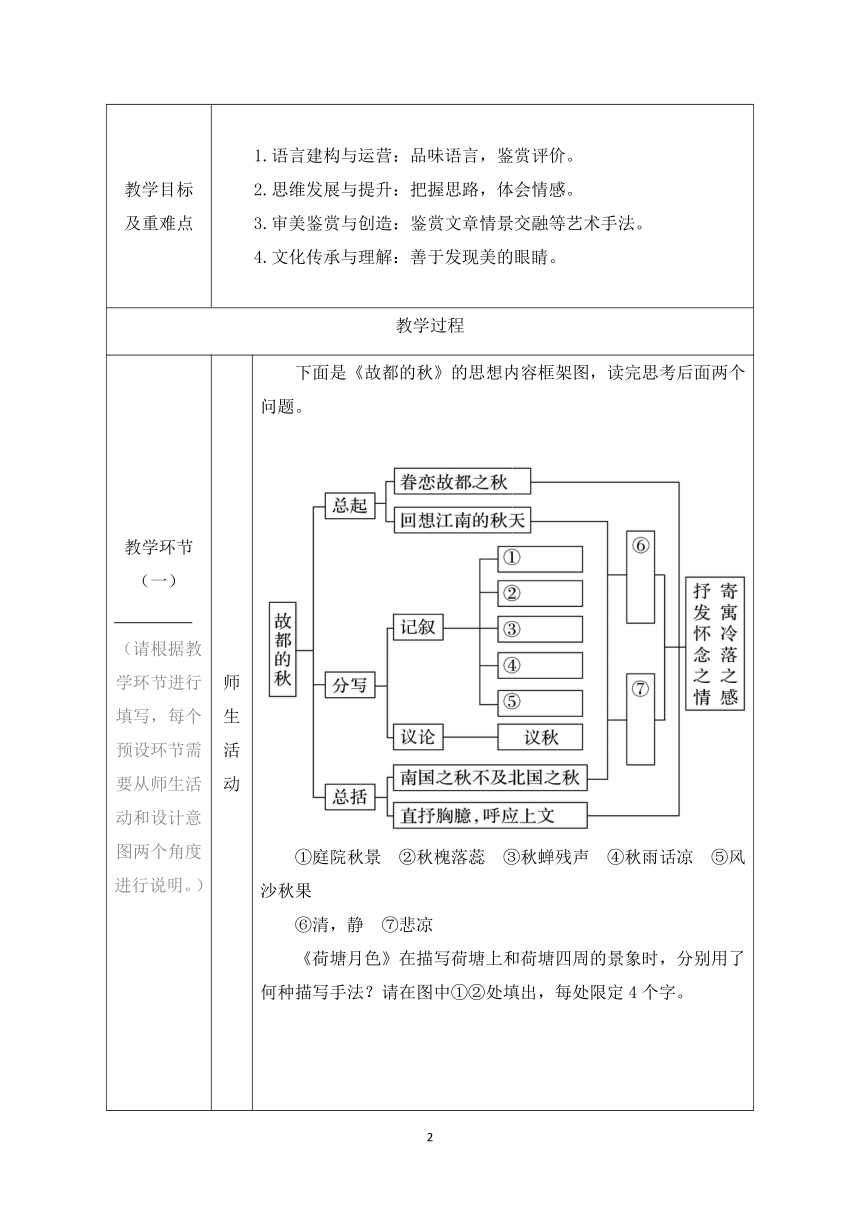

《荷塘月色》在描写荷塘上和荷塘四周的景象时,分别用了何种描写手法?请在图中①②处填出,每处限定4个字。

①正面描写

②侧面烘托

设计意图

“诗情画意”是许多散文作家刻意追求的境界。一篇散文既要有“景”,也要有“情”,人们常用“寓情于景”“情景交融”来评价它。本课两篇散文都是写景抒情的佳作,值得我们仔细赏鉴。

教学环节(二)

(根据实际的教学环节,可自行添加删减行数。)

师生活动

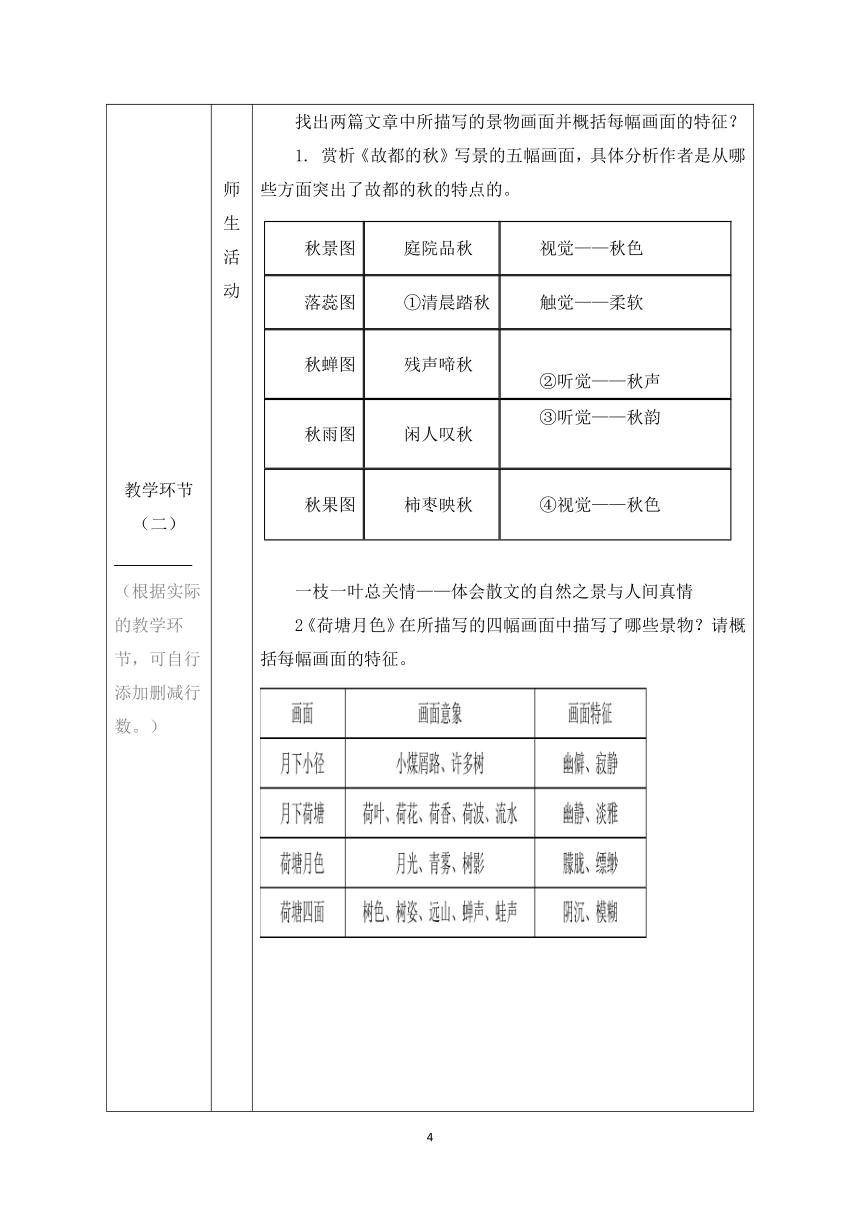

找出两篇文章中所描写的景物画面并概括每幅画面的特征?

赏析《故都的秋》写景的五幅画面,具体分析作者是从哪些方面突出了故都的秋的特点的。

秋景图庭院品秋视觉——秋色落蕊图①清晨踏秋 触觉——柔软秋蝉图残声啼秋

②听觉——秋声秋雨图闲人叹秋③听觉——秋韵

秋果图柿枣映秋④视觉——秋色

一枝一叶总关情——体会散文的自然之景与人间真情

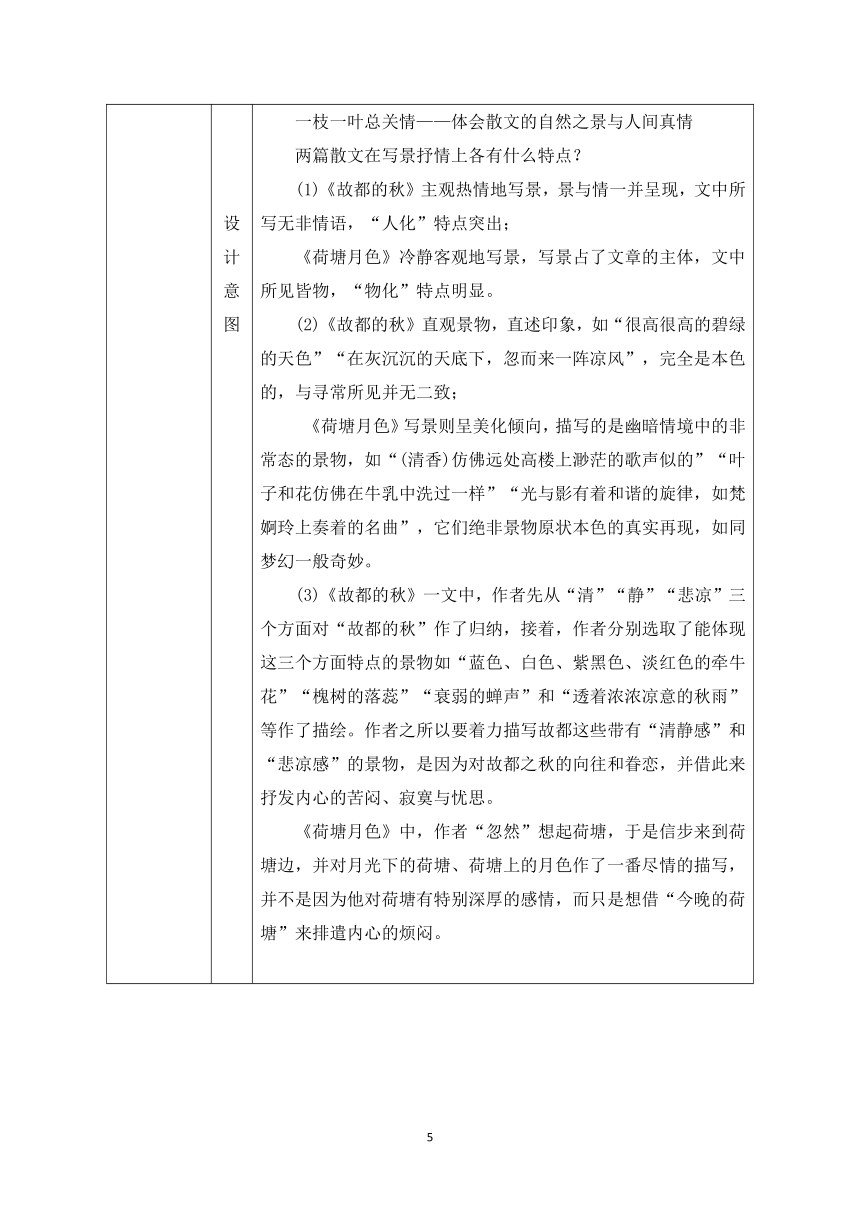

2《荷塘月色》在所描写的四幅画面中描写了哪些景物?请概括每幅画面的特征。

设计意图

一枝一叶总关情——体会散文的自然之景与人间真情

两篇散文在写景抒情上各有什么特点?

(1)《故都的秋》主观热情地写景,景与情一并呈现,文中所写无非情语,“人化”特点突出;

《荷塘月色》冷静客观地写景,写景占了文章的主体,文中所见皆物,“物化”特点明显。

(2)《故都的秋》直观景物,直述印象,如“很高很高的碧绿的天色”“在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风”,完全是本色的,与寻常所见并无二致;

《荷塘月色》写景则呈美化倾向,描写的是幽暗情境中的非常态的景物,如“(清香)仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”“叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样”“光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲”,它们绝非景物原状本色的真实再现,如同梦幻一般奇妙。

(3)《故都的秋》一文中,作者先从“清”“静”“悲凉”三个方面对“故都的秋”作了归纳,接着,作者分别选取了能体现这三个方面特点的景物如“蓝色、白色、紫黑色、淡红色的牵牛花”“槐树的落蕊”“衰弱的蝉声”和“透着浓浓凉意的秋雨”等作了描绘。作者之所以要着力描写故都这些带有“清静感”和“悲凉感”的景物,是因为对故都之秋的向往和眷恋,并借此来抒发内心的苦闷、寂寞与忧思。

《荷塘月色》中,作者“忽然”想起荷塘,于是信步来到荷塘边,并对月光下的荷塘、荷塘上的月色作了一番尽情的描写,并不是因为他对荷塘有特别深厚的感情,而只是想借“今晚的荷塘”来排遣内心的烦闷。

教学环节(三)

师生活动

相似的客观世界,不同的主观心灵——走进朱自清和郁达夫的内心世界

同为现代作家,郁达夫和朱自清生存的社会环境是相同的。他们的人生之路是从19世纪末蹒跚走到20世纪中叶,这是中国社会最动荡不安的时期。郁达夫和朱自清客观世界相似,从“生活是创作的唯一源泉”来看,他们的创作风格也应相似。其实不然,一个写实一个浪漫,原因只有一个:主观心灵不同。

1.本着知人论世的原则,请结合有关资料进行探究:郁达夫笔下的秋为何如此“悲凉”呢?

2.如何理解朱自清先生的“心里颇不宁静”?

3(拓展延伸)有人将朱自清的散文与郁达夫的散文作了比较,总的体会是:朱自清的散文如他的名字突出一个“清”字,郁达夫的散文也如他的名字突出一个“郁”字。你同意这种看法吗?请结合两位作者的人生经历和精神品质说说你的理解。

设计意图

改正观念,牢固树立人与自然构成生命共同体的意识

我国是有着悠久历史传统的社会主义国家,在对待人与自然关系方面,既有传承已久的历代生态智慧,也有与时俱进的辩证唯物主义自然观,同时不可否认地也存在着根深蒂固的人类中心主义观念。因此,新时代我们要牢固树立和坚持的应该是集合了古今中外先进自然观精华而形成的科学自然观,它构成了我国生态文明思想的精髓要义。

教学环节(四)

师生活动

鉴赏散文的语言美

两篇散文都巧妙地运用了各种修辞手法,请简要分析有何异同。

相同点:都用到了排比、比喻等修辞手法。

《故都的秋》中,如“北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更像样”,这是由三个短句组成的排比句,既具有口语的生动性,又兼有排比的语势连贯性,充分地表达了赞美之情。再如“像喇叭似的牵牛花”“像鸽蛋似的这枣子颗儿”“嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫”,这些生动的比喻显示出作者很强的语言驾驭能力。

《荷塘月色》中,如“正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人”,既是排比,又是比喻,用“一粒粒的明珠”“碧天里的星星”“刚出浴的美人”三个喻体同时比喻“白花”,从色彩和光华上极写荷花之美,十分生动形象,又不落俗套。

两篇散文都巧妙地运用了各种修辞手法,请简要分析有何异同。

不同点:《故都的秋》运用对比。文中用江南的秋与北国的秋作比较,来表现作者对北国的秋的思念与向往之情。“正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼”,这个对比中兼用了比喻,从味觉、视觉的相似上去作比,不仅形象,而且让人回味无穷。

《荷塘月色》运用通感。如“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”,表现微风送来荷香的幽微断续的特点,给人形象具体之感,表现出幽远的风格。

设计意图

下面一段文字,作者调动了听觉、视觉和触觉来感受“故都的秋”,写景状物有声有色,有动有静,并融入了深沉而细腻的感受、情思。请细细品味,以“春”为对象仿写一段文字。(4分)

早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

解析:这道题考查仿写能力。所给这段写景状物的文字,作者运用了动静结合的手法,充分调动了听觉、视觉和触觉等感觉进行描绘。仿写时,也要注意以上要求。

答案:(示例)早晨醒来,披一件薄衫,到湖边一走,你也能看得到柔枝轻垂的翠色的杨柳,听得见湖面上鱼跃时的水声。在绿草地上,伸手轻触一缕迎面吹来的微风,或在旧墙角下,默视着像静女似的无名花儿的细茎,自然而然地也能够感觉到几分春意。

感悟自然

郁达夫租一椽破屋,在院中细数一丝丝的阳光,是一种闲情;朱自清在月夜漫步荷塘,让一颗轻松的心在花间游荡,是一种情趣。人类从远古的人猿走来,依自然而生,傍自然而活。可以说,我们,便是大自然哺育的儿女、大自然创作的精妙艺术品。

拥抱自然,为的是收获一份恬淡、感受一份幸福。

地球是生命的摇篮,是我们共有的家园。大自然是人类之母,人类一直享受着大自然的恩泽。蓝天白云,杨柳清风,大漠孤烟,青山绿水,春华秋实。当沧海变成桑田,当科技载着人类上九天,当人类还沉浸于征服自然的乐趣之中时,各种后果也悄然而至。臭氧层破坏,酸雨蔓延,土壤沙化,资源匮乏,地球——人类唯一共有的家园出现了严重的生态危机。人类本来美好的家园变得面目全非,伤痕累累。于是,保护自然和环境便成为全球性的话题,而且刻不容缓,原因很简单:我们只有一个地球!人类是从大自然中成长起来的,我们的根在大自然里,我们理应尊重自然,保护自然,学会与大自然和谐相处。真诚地向大自然祈祷,寻求它无言的启示吧!

板书设计

教学反思

自然生态系统是一个整体,山水林田湖草是一个生命共同体。人类共有一个家园,地球是人类唯一赖以生存的家园。通过《荷塘月色》和《故都的秋》名人大家对自然的领悟,教给学生尽赏自然,尽的清欢,并且会品味,学会写自然类散文。人类生活在同一个地球村里,生活在历史和现实交汇的同一个时空里,越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。

课题

尽赏自然,尽得清欢

授课教师

年级及班级

高一(8)班

授课时间

2020.9.20

授课地点

教室

议题

及分析

尽赏自然,尽得清欢

亲近自然,感悟自然,从中获得的是心灵的洗礼与灵魂的丰盈。王摩诘隐居终南,行到水穷处便坐看云起,偶遇林叟便谈笑无期。与清风明月共修炼,与花草虫鸟悟菩提。他在自然界的花开花落中,品味出生命的浩瀚博大,获得人生的彻悟,再无烦恼困顿,灵魂纯粹而明净。自然便是如此玄妙,看似无法参透,实则身处其中,便能获益无穷。

自然,其实触手可及,每个人都能够对话自然,感悟自然的无限生机与平静安宁,灵魂自然受到洗礼,这正是自然最美好的馈赠。相同的自然世界,会在两位大师的内心有怎样的折射呢?

选文篇目选文来源

文本解读

选文篇目

选文来源

《故都的秋》

人教版必修二

《荷塘月色》

人教版必修二

一枝一叶总关情——体会散文的自然之景与人间真情

“诗情画意”是许多散文作家刻意追求的境界。一篇散文既要有“景”,也要有“情”,人们常用“寓情于景”“情景交融”来评价它。本课两篇散文都是写景抒情的佳作,值得我们仔细赏鉴。

教学目标

及重难点

1.语言建构与运营:品味语言,鉴赏评价。

2.思维发展与提升:把握思路,体会情感。

3.审美鉴赏与创造:鉴赏文章情景交融等艺术手法。

4.文化传承与理解:善于发现美的眼睛。

教学过程

教学环节(一)

(请根据教学环节进行填写,每个预设环节需要从师生活动和设计意图两个角度进行说明。)

师生活动

下面是《故都的秋》的思想内容框架图,读完思考后面两个问题。

①庭院秋景 ②秋槐落蕊 ③秋蝉残声

④秋雨话凉 ⑤风沙秋果

⑥清,静 ⑦悲凉

《荷塘月色》在描写荷塘上和荷塘四周的景象时,分别用了何种描写手法?请在图中①②处填出,每处限定4个字。

①正面描写

②侧面烘托

设计意图

“诗情画意”是许多散文作家刻意追求的境界。一篇散文既要有“景”,也要有“情”,人们常用“寓情于景”“情景交融”来评价它。本课两篇散文都是写景抒情的佳作,值得我们仔细赏鉴。

教学环节(二)

(根据实际的教学环节,可自行添加删减行数。)

师生活动

找出两篇文章中所描写的景物画面并概括每幅画面的特征?

赏析《故都的秋》写景的五幅画面,具体分析作者是从哪些方面突出了故都的秋的特点的。

秋景图庭院品秋视觉——秋色落蕊图①清晨踏秋 触觉——柔软秋蝉图残声啼秋

②听觉——秋声秋雨图闲人叹秋③听觉——秋韵

秋果图柿枣映秋④视觉——秋色

一枝一叶总关情——体会散文的自然之景与人间真情

2《荷塘月色》在所描写的四幅画面中描写了哪些景物?请概括每幅画面的特征。

设计意图

一枝一叶总关情——体会散文的自然之景与人间真情

两篇散文在写景抒情上各有什么特点?

(1)《故都的秋》主观热情地写景,景与情一并呈现,文中所写无非情语,“人化”特点突出;

《荷塘月色》冷静客观地写景,写景占了文章的主体,文中所见皆物,“物化”特点明显。

(2)《故都的秋》直观景物,直述印象,如“很高很高的碧绿的天色”“在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风”,完全是本色的,与寻常所见并无二致;

《荷塘月色》写景则呈美化倾向,描写的是幽暗情境中的非常态的景物,如“(清香)仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”“叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样”“光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲”,它们绝非景物原状本色的真实再现,如同梦幻一般奇妙。

(3)《故都的秋》一文中,作者先从“清”“静”“悲凉”三个方面对“故都的秋”作了归纳,接着,作者分别选取了能体现这三个方面特点的景物如“蓝色、白色、紫黑色、淡红色的牵牛花”“槐树的落蕊”“衰弱的蝉声”和“透着浓浓凉意的秋雨”等作了描绘。作者之所以要着力描写故都这些带有“清静感”和“悲凉感”的景物,是因为对故都之秋的向往和眷恋,并借此来抒发内心的苦闷、寂寞与忧思。

《荷塘月色》中,作者“忽然”想起荷塘,于是信步来到荷塘边,并对月光下的荷塘、荷塘上的月色作了一番尽情的描写,并不是因为他对荷塘有特别深厚的感情,而只是想借“今晚的荷塘”来排遣内心的烦闷。

教学环节(三)

师生活动

相似的客观世界,不同的主观心灵——走进朱自清和郁达夫的内心世界

同为现代作家,郁达夫和朱自清生存的社会环境是相同的。他们的人生之路是从19世纪末蹒跚走到20世纪中叶,这是中国社会最动荡不安的时期。郁达夫和朱自清客观世界相似,从“生活是创作的唯一源泉”来看,他们的创作风格也应相似。其实不然,一个写实一个浪漫,原因只有一个:主观心灵不同。

1.本着知人论世的原则,请结合有关资料进行探究:郁达夫笔下的秋为何如此“悲凉”呢?

2.如何理解朱自清先生的“心里颇不宁静”?

3(拓展延伸)有人将朱自清的散文与郁达夫的散文作了比较,总的体会是:朱自清的散文如他的名字突出一个“清”字,郁达夫的散文也如他的名字突出一个“郁”字。你同意这种看法吗?请结合两位作者的人生经历和精神品质说说你的理解。

设计意图

改正观念,牢固树立人与自然构成生命共同体的意识

我国是有着悠久历史传统的社会主义国家,在对待人与自然关系方面,既有传承已久的历代生态智慧,也有与时俱进的辩证唯物主义自然观,同时不可否认地也存在着根深蒂固的人类中心主义观念。因此,新时代我们要牢固树立和坚持的应该是集合了古今中外先进自然观精华而形成的科学自然观,它构成了我国生态文明思想的精髓要义。

教学环节(四)

师生活动

鉴赏散文的语言美

两篇散文都巧妙地运用了各种修辞手法,请简要分析有何异同。

相同点:都用到了排比、比喻等修辞手法。

《故都的秋》中,如“北方的秋雨,也似乎比南方的下得奇,下得有味,下得更像样”,这是由三个短句组成的排比句,既具有口语的生动性,又兼有排比的语势连贯性,充分地表达了赞美之情。再如“像喇叭似的牵牛花”“像鸽蛋似的这枣子颗儿”“嘶叫的秋蝉,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫”,这些生动的比喻显示出作者很强的语言驾驭能力。

《荷塘月色》中,如“正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人”,既是排比,又是比喻,用“一粒粒的明珠”“碧天里的星星”“刚出浴的美人”三个喻体同时比喻“白花”,从色彩和光华上极写荷花之美,十分生动形象,又不落俗套。

两篇散文都巧妙地运用了各种修辞手法,请简要分析有何异同。

不同点:《故都的秋》运用对比。文中用江南的秋与北国的秋作比较,来表现作者对北国的秋的思念与向往之情。“正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼”,这个对比中兼用了比喻,从味觉、视觉的相似上去作比,不仅形象,而且让人回味无穷。

《荷塘月色》运用通感。如“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”,表现微风送来荷香的幽微断续的特点,给人形象具体之感,表现出幽远的风格。

设计意图

下面一段文字,作者调动了听觉、视觉和触觉来感受“故都的秋”,写景状物有声有色,有动有静,并融入了深沉而细腻的感受、情思。请细细品味,以“春”为对象仿写一段文字。(4分)

早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。

解析:这道题考查仿写能力。所给这段写景状物的文字,作者运用了动静结合的手法,充分调动了听觉、视觉和触觉等感觉进行描绘。仿写时,也要注意以上要求。

答案:(示例)早晨醒来,披一件薄衫,到湖边一走,你也能看得到柔枝轻垂的翠色的杨柳,听得见湖面上鱼跃时的水声。在绿草地上,伸手轻触一缕迎面吹来的微风,或在旧墙角下,默视着像静女似的无名花儿的细茎,自然而然地也能够感觉到几分春意。

感悟自然

郁达夫租一椽破屋,在院中细数一丝丝的阳光,是一种闲情;朱自清在月夜漫步荷塘,让一颗轻松的心在花间游荡,是一种情趣。人类从远古的人猿走来,依自然而生,傍自然而活。可以说,我们,便是大自然哺育的儿女、大自然创作的精妙艺术品。

拥抱自然,为的是收获一份恬淡、感受一份幸福。

地球是生命的摇篮,是我们共有的家园。大自然是人类之母,人类一直享受着大自然的恩泽。蓝天白云,杨柳清风,大漠孤烟,青山绿水,春华秋实。当沧海变成桑田,当科技载着人类上九天,当人类还沉浸于征服自然的乐趣之中时,各种后果也悄然而至。臭氧层破坏,酸雨蔓延,土壤沙化,资源匮乏,地球——人类唯一共有的家园出现了严重的生态危机。人类本来美好的家园变得面目全非,伤痕累累。于是,保护自然和环境便成为全球性的话题,而且刻不容缓,原因很简单:我们只有一个地球!人类是从大自然中成长起来的,我们的根在大自然里,我们理应尊重自然,保护自然,学会与大自然和谐相处。真诚地向大自然祈祷,寻求它无言的启示吧!

板书设计

教学反思

自然生态系统是一个整体,山水林田湖草是一个生命共同体。人类共有一个家园,地球是人类唯一赖以生存的家园。通过《荷塘月色》和《故都的秋》名人大家对自然的领悟,教给学生尽赏自然,尽的清欢,并且会品味,学会写自然类散文。人类生活在同一个地球村里,生活在历史和现实交汇的同一个时空里,越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读