14.1《故都的秋》教案 2021-2022学年统编版高中语文必修上册第七单元

文档属性

| 名称 | 14.1《故都的秋》教案 2021-2022学年统编版高中语文必修上册第七单元 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 886.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-11 14:09:48 | ||

图片预览

文档简介

《故都的秋》教学设计

【教学目标】

1.体悟郁达夫笔下“故都的秋”的特点,能对四幅“秋院”插图的画面和文字进行修改完善。

2.学生依据评价量表修改“故都的秋”的“秋蕊、秋蝉、秋雨、秋果”等四幅故都秋景图的图文,深化对文本的理解认识。

【课前准备】

梳理出文中体现故都秋景的“秋院、秋蕊、秋蝉、秋雨、秋果”等五幅画面,选择其中一个创作插图并配文。

【教学过程】

一、导入

“现代的散文,却更带有自叙传的色彩了……这一种自叙传的色彩是什么呢?就是文学里所最可宝贵的个性的表现。”这是郁达夫对现代散文的评价。他自己的散文中更是体现了这一特征。在郁达夫的经典散文《故都的秋》中,我们能够欣赏到他眼中别样的北平秋景,也能够看见他的个性气质,体味他的内心世界。

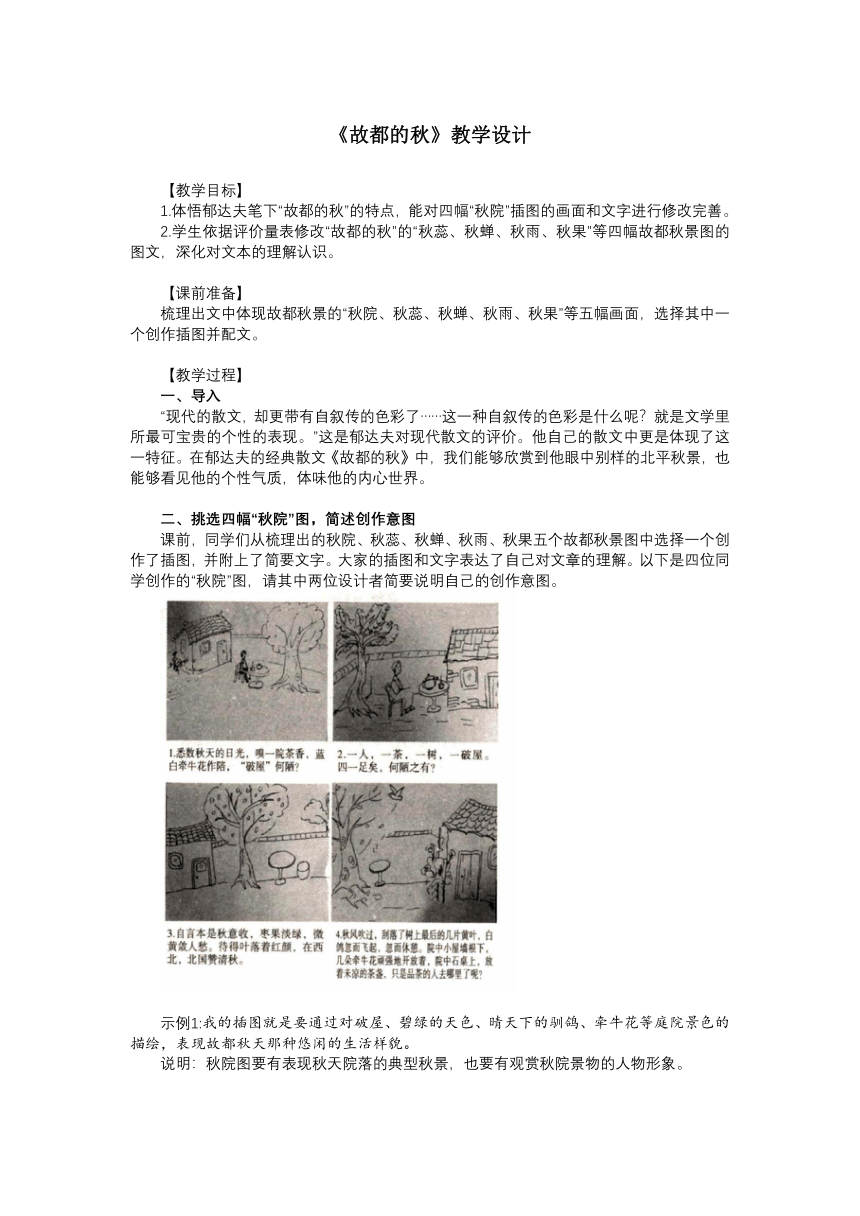

二、挑选四幅“秋院”图,简述创作意图

课前,同学们从梳理出的秋院、秋蕊、秋蝉、秋雨、秋果五个故都秋景图中选择一个创作了插图,并附上了简要文字。大家的插图和文字表达了自己对文章的理解。以下是四位同学创作的“秋院”图,请其中两位设计者简要说明自己的创作意图。

示例1:我的插图就是要通过对破屋、碧绿的天色、晴天下的驯鸽、牵牛花等庭院景色的描绘,表现故都秋天那种悠闲的生活样貌。

说明:秋院图要有表现秋天院落的典型秋景,也要有观赏秋院景物的人物形象。

示例2:我的这幅插图意在表现作者知足常乐的心境。配文写的是“一人,一茶,一树,一破屋。四一足矣,何陋之有?”作者在文中说到租人家一椽破屋子来住,早晨起来泡一碗浓茶,往院子里一坐,朝东细数着日光,然后静对着像喇叭似的牵牛花。无论是租住破屋,还是早起喝浓茶、细数日光,都体现了作者当时的知足感。我就是要把郁达夫这种心境呈现出来。

说明:“破屋”体现一种历史沧桑,牵牛花“蓝色或白色者为最佳,紫黑色次之,淡红色最下”显示出作者的淡泊。“几根疏疏落落的尖细且长的秋草”呈现出一份沧桑衰败之感。我认为秋院图意如果仅表现郁达夫的知足常乐,还理解得不全面。

三、品读文本,读懂郁达夫“故都的秋”的特点,思考图文修改方向

1.齐读第一段,思考:郁达夫的“故都的秋”有哪些特点?

点拨:文中郁达夫说“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的”,显然这个“好”体现在“清,静,悲凉”上——这意味着“清,静,悲凉”是郁达夫对各地秋的共同感受,而并非是对北平的秋的独特感悟。

明确:作者从香港、广州、厦门到上海、苏州、杭州,再到青岛,足迹遍及中国南北,对秋天都生发出“清,静,悲凉”的感受,而唯独对故都的秋的感受却是“特别地清、静、悲凉”。

2.作家的创作往往与他的气质趣味、身世经历密切相关。阅读下面的文字,思考:郁达夫有着怎样的气质趣味、他在北平又有着怎样的身世经历,使得他在《故都的秋》中流露出一份特别地清静和悲凉呢?

PPT:

他偏爱凄寂的情调,衰飒的气氛。郁达夫柔弱的心性,气质,都使他更缠綿于既往。用了流畅的白话,他写的最熟也最美的,是古老的主题:离人的别绪,羁旅的哀感,客居的乡愁,——漂泊人间此身如寄的孤独感。

——赵园《论小说十家》

1923年的秋天,一般人对我的态度改变了,我的对于艺术的志趣,也使大家明白了……就说我是一个颓废者,一个专唱靡靡之音的秋虫。

——郁达夫《〈鸡肋集〉题辞》

龙儿的病报,本是在广州得着,匆促北航……到家之夜,一见了门上的白纸条儿,心里已经是跳得慌乱,从苍茫的暮色里赶到哥哥家中,见了衰病的她,因为在大众之前,勉强将感情压住。草草吃了夜饭,两人只有紧抱的痛哭,痛哭,痛哭,只是痛哭。

——郁达夫《一个人在途上》

点拨:从以上文字可看出,郁达夫落寞颓唐的气质,以及在北平的特殊经历即长子因病意外夭折,几位极要好的知己也都埋在郊外广谊园的坟山,使得他在《故都的秋》中表现出一份特别地清静和悲凉。

明确:文中郁达夫所感悟到的“清、静”,固然有生活节奏的舒缓和悠闲的意味,更有着淡淡的寂寥和落寞之情,是郁达夫内在忧郁气质与在北平历经这些不幸痛苦后潜藏在生命深处的孤独、寂寞的生命体悟。

3.从体现郁达夫笔下故都的秋“特别地清、静、悲凉”这个角度,请对前两幅“秋院”插图里的文字进行修改。

(学生先分组思考讨论修改后的文字内容,然后推荐代表分享。)

示例1:赏秋院,嗅一院茶香。思旧时场景,却只有蓝白牵牛花作陪。破屋何漏,只是心凉。

示例2:细数秋天的日光,忆往事,嗅茶香,难逃心中悲伤。

小结:郁达夫在秋院图中难免回想到往日时光,内心因而生发莫名悲伤。在他笔下,故都秋的特点不在于“清,静,悲凉”,而在于“特别地清,静,悲凉”。修改后的文字更契合了原文中蕴含的情感。

4.再读全文第一句,体味郁达夫笔下故都的秋的特点还体现在哪些字词里?

提示:抓住关键词语,进行分析。

明确:体现在三个“来得”。“来得”,作为动词呈现的是动态过程,具有体验性特征。三个“来得”表明文章里故都秋的秋景图,是郁达夫以欣赏者和体验者的身份在慢慢品悟和描述故都的秋景。因此在“秋院、秋蕊、秋蝉、秋雨、秋果”五幅画面里,郁达夫都是“在场”的。

追问:从哪里看出郁达夫是以体验者的身份在慢慢品悟和描述故都的秋景的?

点拨:朗读课文第三段,抓住关键词语进行分析。

明确:租、泡、坐、细数、静对等词语。“租”表明作者是有意为之,要在皇城人海之中寻得—处破屋体味故都秋景。“泡”“坐”两动作,尽显作者是以悠闲的姿态在欣赏眼前的秋景,有自得其乐之感。“细数”,我们似乎看见郁达夫满是惬意知足的神情;“静对”,我们似乎看见郁达夫面对着眼前牵牛花的怡然自得。这些词语有动有静,相得益彰,生动表现出郁达夫在慢慢品悟、描述故都的秋天景象。

5.“三个来得”表明郁达夫是以体验者身份在故都秋景图中品悟、描绘故都秋景的。基于这一认识,后两幅“秋院”插图的画面还需要进行哪些修改?说说你的看法。

点拨:将郁达夫的形象添加至插图中,注意依据文意进行合理想象,描述其外在形象、行为以及可能的心理活动。

明确:后两幅画面虽然表现出孤寂落寞的意境,但没有呈现秋院里的人。修改插图时,可以把郁达夫加进去:他穿着朴素,双手背在后面,注视着天空,处于深思状态。通过添加郁达夫这一形象,紧扣原文中三个“来得”,这样插图就较符合文中作者以体验者的身份在故都秋景图中观赏品悟故都秋景这一意蕴。

四、理解文本,完成图文修改

依据文中“秋蕊、秋蝉、秋雨、秋果”四个故都秋景,以小组为单位从同学们创作的插图中任选一幅插图,根据课堂学习收获,参照提供的评价量表对插图的画面或文字进行修改。各小组推举代表向全班展示修改内容,并说明理由。

示例1:秋蕊图

说明:原插图的文字写的是“牵牛花与槐花铺得满地,香味溢满天地”,这句话显得景色很有生机,并不合适。我们将插图文字改为“脚踩细腻的花蕊,漫步在街道上,却独剩我一个人”。理由是郁达夫一个人走在街道上,看到满地的花蕊,会为它们短暂的生命伤感、为它们的凋零忧愁。满地的花蕊虽然很美,但在郁达夫看来,是一种忧郁的美、落寞的美。

示例2:秋蝉图

说明:插图中有一棵枯树,画面中有大量留白,体现出秋天的清净。但我们觉得它的色调过于鲜亮,枝头的红色花朵在色彩上与原文意境不吻合,改成偏黄色。插图里的太阳红艳艳的,应画成夕阳,体现出悲凉感。秋蝉嘶鸣,蝉是主角,因此把它画得更大一些,突出其形象。课文中作者在感悟蝉的嘶鸣声,插图没有体现这一点,应加人作者在树下的形象。他站在一旁,穿着长衫,戴着眼镜,微仰着头,聆听秋蝉那衰落的嘶鸣,脸上带有落寞的神情,心中感叹着万物的衰败。文字改为:秋蝉嘶鸣,道不尽悲凉。

示例3:秋雨图

说明:插图里的文字修改为:“踩着潮湿的青石板,立于桥头,只感到一层层凉意涌上心头。”图里郁达夫的西服应更换为民国时期文人穿的长衫,体现其文人的身份,表现他的文雅。秋雨过后,郁达夫站立在桥头,以旁观者身份,静静地观看着两位都市闲人聊天,在感受悠闲的城市日常生活的同时,羡慕他们好友相聚,为自己的落寞孤独而伤感。

示例4:秋果图

说明:将郁达夫的形象添加进去。从郁达夫在北平的生活经历看,他曾经和长子在枣树下有过快乐美好的生活。眼前的枣树或许曾见证了郁达夫与长子的欢乐时光。暮秋来临,枣树叶落,不由得让郁达夫感叹万物繁盛之后无法回避的衰败凋零,想到了自己的伤痛。郁达夫站在一旁,眼神空洞地注视着某个地方,很是落寞,似乎在回忆他跟儿子一起走过的地方。一阵风袭过,吹动他的头发,但他依然一动不动。“蝉声吵醒了回忆,年年岁岁物是而人非”这样的文字会更契合此时此景。

小结:同学们的发言都能很好地指向“特别地清、静、悲凉”和“作者在图文中是否以体验者身份品悟故都秋景”两条评价标准。在插图的修改上,通过调整画面中景物颜色、突出秋蝉形象等来表现故都秋的清、静、悲凉以及作者内心的感受;通过将作者形象添加进画面,并描述其穿着、神情、动作、心理来体现郁达夫的体验者身份。在文字修改上,采用的个性化的句子如“秋蝉噺鸣,道不尽悲凉”“蝉声吵醒了回忆,年年岁岁物是而人非”与原文意境契合,体现了对《故都的秋》的深度理解。

《故都的秋》是郁达夫先生的代表篇目,凝聚着作者复杂深广的思想内涵。正如《中国现代文学三十年》中所言:“郁达夫写散文大都在畅述自己的遭遇,抒怀感伤情怀。读他的散文,就如同走进了他的生活。”作者将故都的秋不但写在了景物里,更写进了生活的况味中。这也启示我们只有读懂郁达夫的人生,才能真正读懂《故都的秋》,读懂郁达夫的散文。

五、作业

课后阅读郁达夫《北京的四季》《一个人在途上》两篇散文。在此基础上,结合课堂所学,修改自己创作的插图与配文。

【教学目标】

1.体悟郁达夫笔下“故都的秋”的特点,能对四幅“秋院”插图的画面和文字进行修改完善。

2.学生依据评价量表修改“故都的秋”的“秋蕊、秋蝉、秋雨、秋果”等四幅故都秋景图的图文,深化对文本的理解认识。

【课前准备】

梳理出文中体现故都秋景的“秋院、秋蕊、秋蝉、秋雨、秋果”等五幅画面,选择其中一个创作插图并配文。

【教学过程】

一、导入

“现代的散文,却更带有自叙传的色彩了……这一种自叙传的色彩是什么呢?就是文学里所最可宝贵的个性的表现。”这是郁达夫对现代散文的评价。他自己的散文中更是体现了这一特征。在郁达夫的经典散文《故都的秋》中,我们能够欣赏到他眼中别样的北平秋景,也能够看见他的个性气质,体味他的内心世界。

二、挑选四幅“秋院”图,简述创作意图

课前,同学们从梳理出的秋院、秋蕊、秋蝉、秋雨、秋果五个故都秋景图中选择一个创作了插图,并附上了简要文字。大家的插图和文字表达了自己对文章的理解。以下是四位同学创作的“秋院”图,请其中两位设计者简要说明自己的创作意图。

示例1:我的插图就是要通过对破屋、碧绿的天色、晴天下的驯鸽、牵牛花等庭院景色的描绘,表现故都秋天那种悠闲的生活样貌。

说明:秋院图要有表现秋天院落的典型秋景,也要有观赏秋院景物的人物形象。

示例2:我的这幅插图意在表现作者知足常乐的心境。配文写的是“一人,一茶,一树,一破屋。四一足矣,何陋之有?”作者在文中说到租人家一椽破屋子来住,早晨起来泡一碗浓茶,往院子里一坐,朝东细数着日光,然后静对着像喇叭似的牵牛花。无论是租住破屋,还是早起喝浓茶、细数日光,都体现了作者当时的知足感。我就是要把郁达夫这种心境呈现出来。

说明:“破屋”体现一种历史沧桑,牵牛花“蓝色或白色者为最佳,紫黑色次之,淡红色最下”显示出作者的淡泊。“几根疏疏落落的尖细且长的秋草”呈现出一份沧桑衰败之感。我认为秋院图意如果仅表现郁达夫的知足常乐,还理解得不全面。

三、品读文本,读懂郁达夫“故都的秋”的特点,思考图文修改方向

1.齐读第一段,思考:郁达夫的“故都的秋”有哪些特点?

点拨:文中郁达夫说“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的”,显然这个“好”体现在“清,静,悲凉”上——这意味着“清,静,悲凉”是郁达夫对各地秋的共同感受,而并非是对北平的秋的独特感悟。

明确:作者从香港、广州、厦门到上海、苏州、杭州,再到青岛,足迹遍及中国南北,对秋天都生发出“清,静,悲凉”的感受,而唯独对故都的秋的感受却是“特别地清、静、悲凉”。

2.作家的创作往往与他的气质趣味、身世经历密切相关。阅读下面的文字,思考:郁达夫有着怎样的气质趣味、他在北平又有着怎样的身世经历,使得他在《故都的秋》中流露出一份特别地清静和悲凉呢?

PPT:

他偏爱凄寂的情调,衰飒的气氛。郁达夫柔弱的心性,气质,都使他更缠綿于既往。用了流畅的白话,他写的最熟也最美的,是古老的主题:离人的别绪,羁旅的哀感,客居的乡愁,——漂泊人间此身如寄的孤独感。

——赵园《论小说十家》

1923年的秋天,一般人对我的态度改变了,我的对于艺术的志趣,也使大家明白了……就说我是一个颓废者,一个专唱靡靡之音的秋虫。

——郁达夫《〈鸡肋集〉题辞》

龙儿的病报,本是在广州得着,匆促北航……到家之夜,一见了门上的白纸条儿,心里已经是跳得慌乱,从苍茫的暮色里赶到哥哥家中,见了衰病的她,因为在大众之前,勉强将感情压住。草草吃了夜饭,两人只有紧抱的痛哭,痛哭,痛哭,只是痛哭。

——郁达夫《一个人在途上》

点拨:从以上文字可看出,郁达夫落寞颓唐的气质,以及在北平的特殊经历即长子因病意外夭折,几位极要好的知己也都埋在郊外广谊园的坟山,使得他在《故都的秋》中表现出一份特别地清静和悲凉。

明确:文中郁达夫所感悟到的“清、静”,固然有生活节奏的舒缓和悠闲的意味,更有着淡淡的寂寥和落寞之情,是郁达夫内在忧郁气质与在北平历经这些不幸痛苦后潜藏在生命深处的孤独、寂寞的生命体悟。

3.从体现郁达夫笔下故都的秋“特别地清、静、悲凉”这个角度,请对前两幅“秋院”插图里的文字进行修改。

(学生先分组思考讨论修改后的文字内容,然后推荐代表分享。)

示例1:赏秋院,嗅一院茶香。思旧时场景,却只有蓝白牵牛花作陪。破屋何漏,只是心凉。

示例2:细数秋天的日光,忆往事,嗅茶香,难逃心中悲伤。

小结:郁达夫在秋院图中难免回想到往日时光,内心因而生发莫名悲伤。在他笔下,故都秋的特点不在于“清,静,悲凉”,而在于“特别地清,静,悲凉”。修改后的文字更契合了原文中蕴含的情感。

4.再读全文第一句,体味郁达夫笔下故都的秋的特点还体现在哪些字词里?

提示:抓住关键词语,进行分析。

明确:体现在三个“来得”。“来得”,作为动词呈现的是动态过程,具有体验性特征。三个“来得”表明文章里故都秋的秋景图,是郁达夫以欣赏者和体验者的身份在慢慢品悟和描述故都的秋景。因此在“秋院、秋蕊、秋蝉、秋雨、秋果”五幅画面里,郁达夫都是“在场”的。

追问:从哪里看出郁达夫是以体验者的身份在慢慢品悟和描述故都的秋景的?

点拨:朗读课文第三段,抓住关键词语进行分析。

明确:租、泡、坐、细数、静对等词语。“租”表明作者是有意为之,要在皇城人海之中寻得—处破屋体味故都秋景。“泡”“坐”两动作,尽显作者是以悠闲的姿态在欣赏眼前的秋景,有自得其乐之感。“细数”,我们似乎看见郁达夫满是惬意知足的神情;“静对”,我们似乎看见郁达夫面对着眼前牵牛花的怡然自得。这些词语有动有静,相得益彰,生动表现出郁达夫在慢慢品悟、描述故都的秋天景象。

5.“三个来得”表明郁达夫是以体验者身份在故都秋景图中品悟、描绘故都秋景的。基于这一认识,后两幅“秋院”插图的画面还需要进行哪些修改?说说你的看法。

点拨:将郁达夫的形象添加至插图中,注意依据文意进行合理想象,描述其外在形象、行为以及可能的心理活动。

明确:后两幅画面虽然表现出孤寂落寞的意境,但没有呈现秋院里的人。修改插图时,可以把郁达夫加进去:他穿着朴素,双手背在后面,注视着天空,处于深思状态。通过添加郁达夫这一形象,紧扣原文中三个“来得”,这样插图就较符合文中作者以体验者的身份在故都秋景图中观赏品悟故都秋景这一意蕴。

四、理解文本,完成图文修改

依据文中“秋蕊、秋蝉、秋雨、秋果”四个故都秋景,以小组为单位从同学们创作的插图中任选一幅插图,根据课堂学习收获,参照提供的评价量表对插图的画面或文字进行修改。各小组推举代表向全班展示修改内容,并说明理由。

示例1:秋蕊图

说明:原插图的文字写的是“牵牛花与槐花铺得满地,香味溢满天地”,这句话显得景色很有生机,并不合适。我们将插图文字改为“脚踩细腻的花蕊,漫步在街道上,却独剩我一个人”。理由是郁达夫一个人走在街道上,看到满地的花蕊,会为它们短暂的生命伤感、为它们的凋零忧愁。满地的花蕊虽然很美,但在郁达夫看来,是一种忧郁的美、落寞的美。

示例2:秋蝉图

说明:插图中有一棵枯树,画面中有大量留白,体现出秋天的清净。但我们觉得它的色调过于鲜亮,枝头的红色花朵在色彩上与原文意境不吻合,改成偏黄色。插图里的太阳红艳艳的,应画成夕阳,体现出悲凉感。秋蝉嘶鸣,蝉是主角,因此把它画得更大一些,突出其形象。课文中作者在感悟蝉的嘶鸣声,插图没有体现这一点,应加人作者在树下的形象。他站在一旁,穿着长衫,戴着眼镜,微仰着头,聆听秋蝉那衰落的嘶鸣,脸上带有落寞的神情,心中感叹着万物的衰败。文字改为:秋蝉嘶鸣,道不尽悲凉。

示例3:秋雨图

说明:插图里的文字修改为:“踩着潮湿的青石板,立于桥头,只感到一层层凉意涌上心头。”图里郁达夫的西服应更换为民国时期文人穿的长衫,体现其文人的身份,表现他的文雅。秋雨过后,郁达夫站立在桥头,以旁观者身份,静静地观看着两位都市闲人聊天,在感受悠闲的城市日常生活的同时,羡慕他们好友相聚,为自己的落寞孤独而伤感。

示例4:秋果图

说明:将郁达夫的形象添加进去。从郁达夫在北平的生活经历看,他曾经和长子在枣树下有过快乐美好的生活。眼前的枣树或许曾见证了郁达夫与长子的欢乐时光。暮秋来临,枣树叶落,不由得让郁达夫感叹万物繁盛之后无法回避的衰败凋零,想到了自己的伤痛。郁达夫站在一旁,眼神空洞地注视着某个地方,很是落寞,似乎在回忆他跟儿子一起走过的地方。一阵风袭过,吹动他的头发,但他依然一动不动。“蝉声吵醒了回忆,年年岁岁物是而人非”这样的文字会更契合此时此景。

小结:同学们的发言都能很好地指向“特别地清、静、悲凉”和“作者在图文中是否以体验者身份品悟故都秋景”两条评价标准。在插图的修改上,通过调整画面中景物颜色、突出秋蝉形象等来表现故都秋的清、静、悲凉以及作者内心的感受;通过将作者形象添加进画面,并描述其穿着、神情、动作、心理来体现郁达夫的体验者身份。在文字修改上,采用的个性化的句子如“秋蝉噺鸣,道不尽悲凉”“蝉声吵醒了回忆,年年岁岁物是而人非”与原文意境契合,体现了对《故都的秋》的深度理解。

《故都的秋》是郁达夫先生的代表篇目,凝聚着作者复杂深广的思想内涵。正如《中国现代文学三十年》中所言:“郁达夫写散文大都在畅述自己的遭遇,抒怀感伤情怀。读他的散文,就如同走进了他的生活。”作者将故都的秋不但写在了景物里,更写进了生活的况味中。这也启示我们只有读懂郁达夫的人生,才能真正读懂《故都的秋》,读懂郁达夫的散文。

五、作业

课后阅读郁达夫《北京的四季》《一个人在途上》两篇散文。在此基础上,结合课堂所学,修改自己创作的插图与配文。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读