2021-2022学年纲要上册第13课 从明朝建立到清军入关 课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年纲要上册第13课 从明朝建立到清军入关 课件(28张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 20.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-12 08:21:05 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

万历十五年,亦即公元1587年,在西欧历史上为西班牙舰队全部出动征英的前一年;而在中国,这平平淡淡的一年中,发生了若干为历史学家所易于忽视的事件。这些事件,表面看来虽似末端小节,但实质上却是以前发生大事的症结,也是将在以后掀起波澜的机缘。

——《万历十五年》

平衡与牵制

第13课

从明朝建立到清军入关

制作:张媛媛

参考:《中外历史纲要:学习精要与史学导读》

平衡与失衡

一、君主专制:皇权与相权

二、天下一家:包容与对抗

三、经略海洋:开海与禁海

保持国家稳定的平衡点在哪里?

君主专制:皇权与相权

皇权

相权

壹

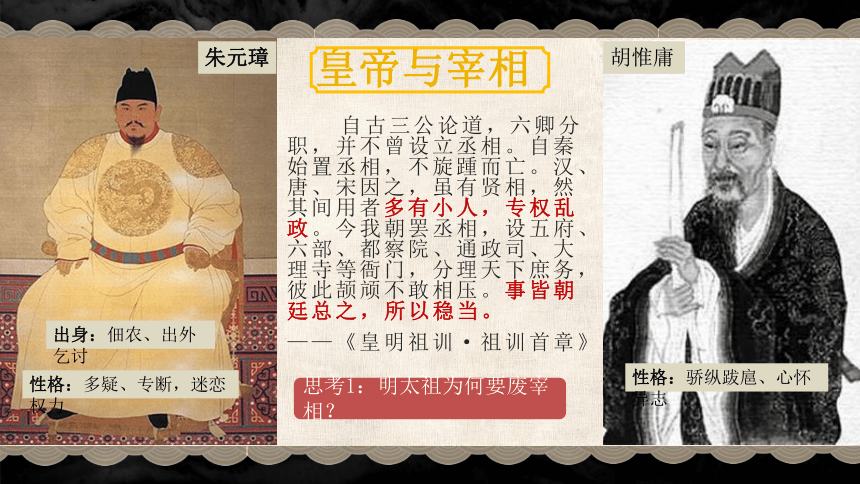

性格:多疑、专断,迷恋权力

出身:佃农、出外乞讨

朱元璋

性格:骄纵跋扈、心怀异志

皇帝与宰相

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——《皇明祖训·祖训首章》

思考1:明太祖为何要废宰相?

胡惟庸

(1)历史原因:君权与相权之间的矛盾由来已久。

(2)前朝教训:明太祖鉴于元朝丞相权势过重。

(3)现实原因:明太祖废元朝行中书省,使宰相职权扩大。

(4)直接原因:胡惟庸骄横擅权。

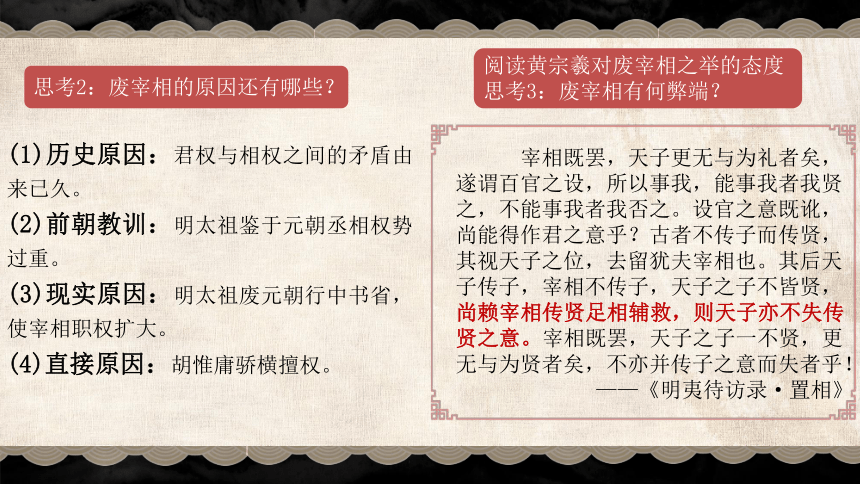

宰相既罢,天子更无与为礼者矣,遂谓百官之设,所以事我,能事我者我贤之,不能事我者我否之。设官之意既讹,尚能得作君之意乎?古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子,天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相辅救,则天子亦不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎!

——《明夷待访录·置相》

思考2:废宰相的原因还有哪些?

阅读黄宗羲对废宰相之举的态度

思考3:废宰相有何弊端?

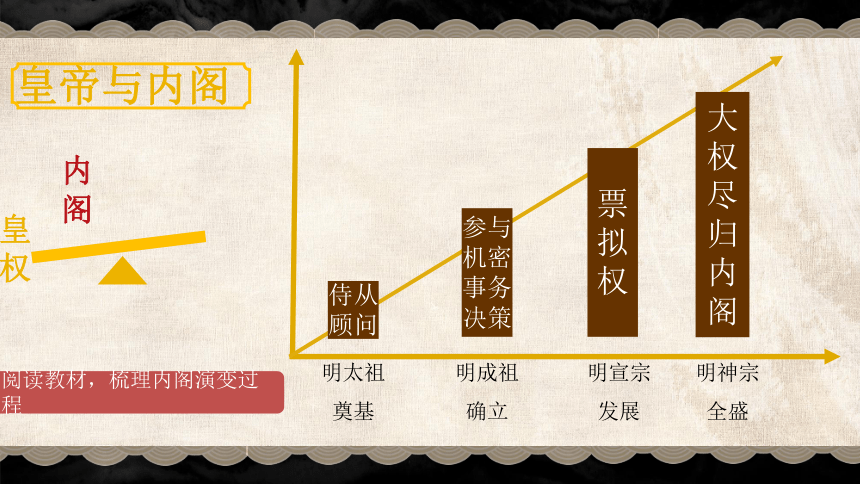

皇权

内阁

明太祖

奠基

明成祖

确立

明宣宗

发展

明神宗

全盛

侍从

顾问

参与

机密

事务

决策

票

拟

权

大

权

尽

归

内

阁

皇帝与内阁

阅读教材,梳理内阁演变过程

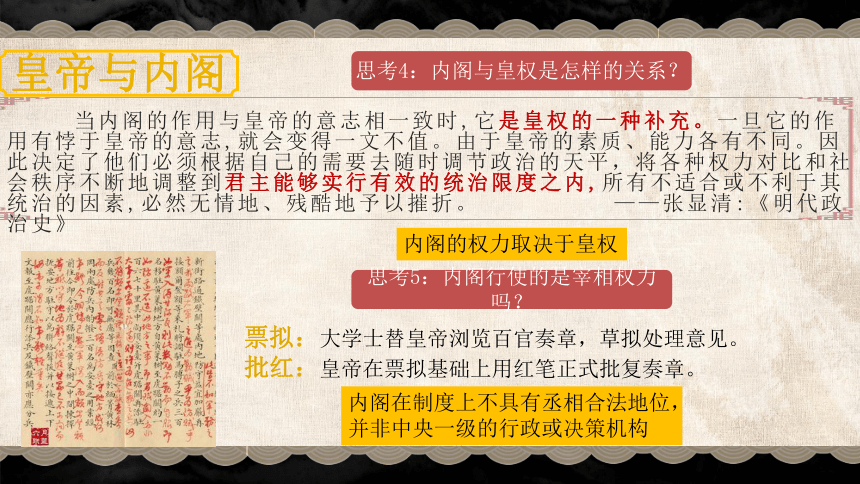

当内阁的作用与皇帝的意志相一致时,它是皇权的一种补充。一旦它的作用有悖于皇帝的意志,就会变得一文不值。由于皇帝的素质、能力各有不同。因此决定了他们必须根据自己的需要去随时调节政治的天平,将各种权力对比和社会秩序不断地调整到君主能够实行有效的统治限度之内,所有不适合或不利于其统治的因素,必然无情地、残酷地予以摧折。

——张显清:《明代政治史》

思考4:内阁与皇权是怎样的关系?

皇帝与内阁

思考5:内阁行使的是宰相权力吗?

票拟:大学士替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见。

批红:皇帝在票拟基础上用红笔正式批复奏章。

内阁在制度上不具有丞相合法地位,

并非中央一级的行政或决策机构

内阁的权力取决于皇权

特务

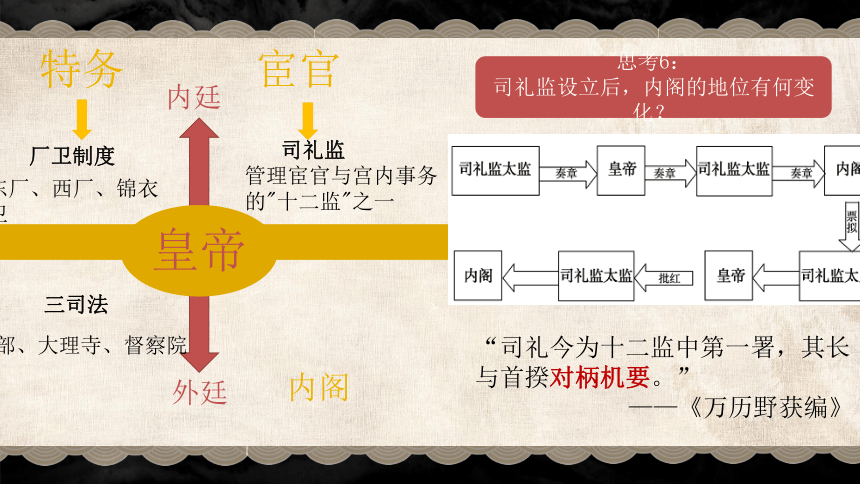

三司法

刑部、大理寺、督察院

东厂、西厂、锦衣卫

厂卫制度

宦官

管理宦官与宫内事务的"十二监"之一

司礼监

“司礼今为十二监中第一署,其长与首揆对柄机要。”

——《万历野获编》

内阁

内廷

外廷

皇帝

思考6:

司礼监设立后,内阁的地位有何变化?

魏忠贤:

司礼监秉笔太监,

兼任东厂太监一职

宦官成为了万历与文臣之间角力的主要工具,皇权与相权之争再次进入平衡阶段。

张居正

万历时期的内阁首辅

不断增加宦官权力来压制文臣

失衡

宦官专权

宦官俑

朝代

措施

影响

秦

在中央设立三公九卿

宰相制度正式确立

汉

“中朝”决策机构建立

宰相制度的重大调整

隋唐

三省六部制度的建立、完善

宰相制度的成熟

宋

参知政事、枢密院、三司将相权一分为三

宰相制度的衰落

明初

废除宰相,权分六部

宰相制度正式被废

总结:联系所学,动手填一填

内阁

制

厂卫制

宦官专权

失衡

皇权不断加强

建立

发展

强化

顶峰

秦

汉——元

明

清

贰

天下一家:包容与对抗

包容

对抗

东北

奴儿干都指挥使司

台湾

南海

西南

土司制度

蒙古

和战

西藏

乌斯藏

北:打败瓦剌后与鞑靼互市,边境基本稳定。

西南:册封藏族僧俗首领为法王、王,设立行都指挥使。藏人管藏。

东北:在黑龙江流域设立奴儿干都司,封授女真各部首领。

南:收复台湾。

思考1:

阅读课本p74

75,

概括不同地区边疆政策

蒙古是明朝内陆边疆的主要威胁

土司制度

汉人以布帛、粮食等生产、生活用品交换蒙族的马匹、牛羊、驴骡等牲畜及畜产品。

由中国古代中央王朝任命和分封的地方官,"世官、世土、世民"是其重要特点,即世袭的政治统治权。

朝贡贸易

蒙汉互市

民间贸易

“六十年来,塞上物阜民安,商贾辐辏,无异于中原。”

——陈仁锡:《无梦园集》

思考2:蒙汉互市有何影响?

民族团结取代了民族战争,促进了蒙汉毗邻地区社会经济的繁荣发展。

特点:

因俗而治

因地制宜

意义:

天下一家

奠定版图

和

战

华夷一家

开海

禁海

经略海洋:开海与禁海

叁

金银珠宝、瓷器、茶叶、丝绸等

铸钱、开井引水、种茶、纺织等技术

中国

西洋

鹦鹉、黑熊、黑猿、白鹿、狮子、麒麟(长颈鹿)

郑和下西洋

任务:讲述郑和下西洋的过程

航海家

郑和

哥伦布

达·伽马

范围

亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

到达美洲

绕过好望角,到达印度

时间

1405年—1433年

1492—1504年

1497—1498

次数

7次

4次

1次

人数

27800人

1000—1500人

160人

船数

大号宝船63艘(共计百余艘)

17艘

4艘

船只大小

长151.8米,宽61.6米

旗舰100吨,长24.5米,宽6米

120吨、100吨、50吨

思考1:概括郑和下西洋的特点

范围比较广,时间比较早,次数比较多,人数比较多,船只比较多。

公元前139年和公元前119年,张骞两次受汉武帝派遣前往西域,使中国了解到了西域的政治、军事情况和商业信息。但唐宋丝路相继被吐蕃、蒙古等阻断,“背海立国”的宋代逐渐把重心移向东南。特别是在“国家财富鼎盛之时,军威显赫之日”的15世纪,明成祖为郑和配备了医官、文书、通事、火长等军士和后勤人员,两万余人先后七下西洋,以“厚往薄来”的方式“怀柔远人”,“和顺万邦”,建立了庞大的朝贡系统。这种从“西域”到“西洋”的变化成为一个有意义的历史世界,凸显了海上交往的意义。

——摘自袁行霈:《中华文明史》

郑和下西洋

思考2:如何理解明代中国对外交往由“陆路”到“海洋”的转变?

政治目的:耀兵异域,示中国富强

中华朝贡体系的中心地位

全球史的序幕

和经事三朝,先后七奉使,所历占城、爪哇……凡三十余国。所取宝物不可胜计,而中国耗费亦不赀。……自和后,凡将命海表者,莫不盛称和以夸外番。故俗传三宝太监下西洋,为明初盛世云。

——《明史·郑和传》

郑君之初航海,当哥伦布发见亚美利加以前六十年,当维哥达嘉马发见印度新航路以前七十余年。顾何以哥氏、维氏之绩,能使全世界划然开一新纪元;而郑君之烈,

随郑君之没以俱逝.....

——梁启超

《祖国大航海家郑和传》

思考3:郑和下西洋的意义

大大加强了中国与南洋的联系,宣扬了明朝的声威,扩大了明朝在海外的政治影响,促进贸易发展。

东南沿海倭患

海上居民,近来海禁太严,渔樵不通,生理日促,转而从盗。

——【明】照文华

《嘉靖平倭祗役纪略》

宁波争贡

一面是日本急需明朝商品,一面是明朝商人急需出口获利。干柴烈火一相遇,走私应运而生。最严重的时候,宁波沿海的豪族、官府、商人互相勾结。

思考4:分析明朝倭寇猖獗的原因

海禁政策断绝了沿海渔民和从事外贸商人的生计,导致他们与倭寇相勾结,加剧了倭患。

禁

开

隆庆开禁

明穆宗朱载垕即位时,面临“四方之民竭矣,各处之库藏空矣”的窘境,国家财政严重紧张。北部鞑靼部落持续进犯,东南沿海倭寇之乱屡打不绝。内忧外患的局面使他认识到“市通则寇转而为商,市禁则商转而为寇”,政策过于严厉对王朝统治并无好处。

——夏秀瑞、孙玉琴《中国对外贸易史》

禁

开

明朝前期眼里海禁贸易的原因

明朝后期逐渐放松对私人海外贸易限制的原因

(1)海禁是君主专制与中央集权强化的结果。

(2)自元代开始,倭患日炽。

(3)防止内外力量勾结。

(4)根本上中国重农抑商的大陆自足发展的传统民族心理。

总结分析

(1)倭患基本解决,沿海形势逐渐稳定。

(2)对外贸易进一步发展的需要。

(3)社会各阶层要求开禁的呼声越来越高。

(4)解决财政危机的需要。

红毛夷自古不通中国,亦不知其国何名,其地在何所……当此夷初至内地,海上官军素不习见,且状貌服饰非向来诸岛所有,亦未晓其技能,辄以平日所持火器遥攻之。彼姑以舟中所贮者相酬答,第见青烟一缕,此即应手糜烂,无声迹可寻。徐徐扬帆去,不折一镞,而官军死者已无算。海上惊怖,以其须发通赤,遂呼为红毛夷云……

——(明)沈德符《万历野获编》

思考5:明朝后期面临外部威胁有哪些?这些外来者强大在什么方面?

火器制造技术已明显领先于中国

葡萄牙

荷兰

西班牙

台湾

澳门

资本主义萌芽

新航路开辟

葡萄牙租占澳门

文艺复兴宗教改革

欧洲近代科学产生

英国资产阶级革命

朱元璋建大明

郑和下西洋

俺答汗议和

努尔哈赤建后金

皇太极建大清

清军入关明朝灭亡

1405

16初

1616

1636

15末

1433

16中

17世纪

1640

1644

1571

1368

中外对比

当世界的一半已经在中国的掌握之中,加上一支无敌的海军,如果中国想要的话,另外一半并不难成为中国的势力范围。在欧洲大冒险大扩张时代来临之前的一百年,中国有机会成为世界的殖民强国。但中国没有。

——樊树志《国史十六讲》

小组探究:

中国与西方走上不同发展道路的原因,中国为什么没有抓住海洋契机?

1616年:努尔哈赤称汗,国号大金

君主专制

边疆

沿海

王朝的天平是否还会失衡?

1635年:皇太极改女真族名为满洲

1636年:皇太极称帝改国号为大清

1644年:顺治帝时期,清军入关

中国将走向世界什么位置?

万历十五年,亦即公元1587年,在西欧历史上为西班牙舰队全部出动征英的前一年;而在中国,这平平淡淡的一年中,发生了若干为历史学家所易于忽视的事件。这些事件,表面看来虽似末端小节,但实质上却是以前发生大事的症结,也是将在以后掀起波澜的机缘。

——《万历十五年》

平衡与牵制

第13课

从明朝建立到清军入关

制作:张媛媛

参考:《中外历史纲要:学习精要与史学导读》

平衡与失衡

一、君主专制:皇权与相权

二、天下一家:包容与对抗

三、经略海洋:开海与禁海

保持国家稳定的平衡点在哪里?

君主专制:皇权与相权

皇权

相权

壹

性格:多疑、专断,迷恋权力

出身:佃农、出外乞讨

朱元璋

性格:骄纵跋扈、心怀异志

皇帝与宰相

自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——《皇明祖训·祖训首章》

思考1:明太祖为何要废宰相?

胡惟庸

(1)历史原因:君权与相权之间的矛盾由来已久。

(2)前朝教训:明太祖鉴于元朝丞相权势过重。

(3)现实原因:明太祖废元朝行中书省,使宰相职权扩大。

(4)直接原因:胡惟庸骄横擅权。

宰相既罢,天子更无与为礼者矣,遂谓百官之设,所以事我,能事我者我贤之,不能事我者我否之。设官之意既讹,尚能得作君之意乎?古者不传子而传贤,其视天子之位,去留犹夫宰相也。其后天子传子,宰相不传子,天子之子不皆贤,尚赖宰相传贤足相辅救,则天子亦不失传贤之意。宰相既罢,天子之子一不贤,更无与为贤者矣,不亦并传子之意而失者乎!

——《明夷待访录·置相》

思考2:废宰相的原因还有哪些?

阅读黄宗羲对废宰相之举的态度

思考3:废宰相有何弊端?

皇权

内阁

明太祖

奠基

明成祖

确立

明宣宗

发展

明神宗

全盛

侍从

顾问

参与

机密

事务

决策

票

拟

权

大

权

尽

归

内

阁

皇帝与内阁

阅读教材,梳理内阁演变过程

当内阁的作用与皇帝的意志相一致时,它是皇权的一种补充。一旦它的作用有悖于皇帝的意志,就会变得一文不值。由于皇帝的素质、能力各有不同。因此决定了他们必须根据自己的需要去随时调节政治的天平,将各种权力对比和社会秩序不断地调整到君主能够实行有效的统治限度之内,所有不适合或不利于其统治的因素,必然无情地、残酷地予以摧折。

——张显清:《明代政治史》

思考4:内阁与皇权是怎样的关系?

皇帝与内阁

思考5:内阁行使的是宰相权力吗?

票拟:大学士替皇帝浏览百官奏章,草拟处理意见。

批红:皇帝在票拟基础上用红笔正式批复奏章。

内阁在制度上不具有丞相合法地位,

并非中央一级的行政或决策机构

内阁的权力取决于皇权

特务

三司法

刑部、大理寺、督察院

东厂、西厂、锦衣卫

厂卫制度

宦官

管理宦官与宫内事务的"十二监"之一

司礼监

“司礼今为十二监中第一署,其长与首揆对柄机要。”

——《万历野获编》

内阁

内廷

外廷

皇帝

思考6:

司礼监设立后,内阁的地位有何变化?

魏忠贤:

司礼监秉笔太监,

兼任东厂太监一职

宦官成为了万历与文臣之间角力的主要工具,皇权与相权之争再次进入平衡阶段。

张居正

万历时期的内阁首辅

不断增加宦官权力来压制文臣

失衡

宦官专权

宦官俑

朝代

措施

影响

秦

在中央设立三公九卿

宰相制度正式确立

汉

“中朝”决策机构建立

宰相制度的重大调整

隋唐

三省六部制度的建立、完善

宰相制度的成熟

宋

参知政事、枢密院、三司将相权一分为三

宰相制度的衰落

明初

废除宰相,权分六部

宰相制度正式被废

总结:联系所学,动手填一填

内阁

制

厂卫制

宦官专权

失衡

皇权不断加强

建立

发展

强化

顶峰

秦

汉——元

明

清

贰

天下一家:包容与对抗

包容

对抗

东北

奴儿干都指挥使司

台湾

南海

西南

土司制度

蒙古

和战

西藏

乌斯藏

北:打败瓦剌后与鞑靼互市,边境基本稳定。

西南:册封藏族僧俗首领为法王、王,设立行都指挥使。藏人管藏。

东北:在黑龙江流域设立奴儿干都司,封授女真各部首领。

南:收复台湾。

思考1:

阅读课本p74

75,

概括不同地区边疆政策

蒙古是明朝内陆边疆的主要威胁

土司制度

汉人以布帛、粮食等生产、生活用品交换蒙族的马匹、牛羊、驴骡等牲畜及畜产品。

由中国古代中央王朝任命和分封的地方官,"世官、世土、世民"是其重要特点,即世袭的政治统治权。

朝贡贸易

蒙汉互市

民间贸易

“六十年来,塞上物阜民安,商贾辐辏,无异于中原。”

——陈仁锡:《无梦园集》

思考2:蒙汉互市有何影响?

民族团结取代了民族战争,促进了蒙汉毗邻地区社会经济的繁荣发展。

特点:

因俗而治

因地制宜

意义:

天下一家

奠定版图

和

战

华夷一家

开海

禁海

经略海洋:开海与禁海

叁

金银珠宝、瓷器、茶叶、丝绸等

铸钱、开井引水、种茶、纺织等技术

中国

西洋

鹦鹉、黑熊、黑猿、白鹿、狮子、麒麟(长颈鹿)

郑和下西洋

任务:讲述郑和下西洋的过程

航海家

郑和

哥伦布

达·伽马

范围

亚非30多个国家和地区,最远到达非洲东海岸和红海沿岸

到达美洲

绕过好望角,到达印度

时间

1405年—1433年

1492—1504年

1497—1498

次数

7次

4次

1次

人数

27800人

1000—1500人

160人

船数

大号宝船63艘(共计百余艘)

17艘

4艘

船只大小

长151.8米,宽61.6米

旗舰100吨,长24.5米,宽6米

120吨、100吨、50吨

思考1:概括郑和下西洋的特点

范围比较广,时间比较早,次数比较多,人数比较多,船只比较多。

公元前139年和公元前119年,张骞两次受汉武帝派遣前往西域,使中国了解到了西域的政治、军事情况和商业信息。但唐宋丝路相继被吐蕃、蒙古等阻断,“背海立国”的宋代逐渐把重心移向东南。特别是在“国家财富鼎盛之时,军威显赫之日”的15世纪,明成祖为郑和配备了医官、文书、通事、火长等军士和后勤人员,两万余人先后七下西洋,以“厚往薄来”的方式“怀柔远人”,“和顺万邦”,建立了庞大的朝贡系统。这种从“西域”到“西洋”的变化成为一个有意义的历史世界,凸显了海上交往的意义。

——摘自袁行霈:《中华文明史》

郑和下西洋

思考2:如何理解明代中国对外交往由“陆路”到“海洋”的转变?

政治目的:耀兵异域,示中国富强

中华朝贡体系的中心地位

全球史的序幕

和经事三朝,先后七奉使,所历占城、爪哇……凡三十余国。所取宝物不可胜计,而中国耗费亦不赀。……自和后,凡将命海表者,莫不盛称和以夸外番。故俗传三宝太监下西洋,为明初盛世云。

——《明史·郑和传》

郑君之初航海,当哥伦布发见亚美利加以前六十年,当维哥达嘉马发见印度新航路以前七十余年。顾何以哥氏、维氏之绩,能使全世界划然开一新纪元;而郑君之烈,

随郑君之没以俱逝.....

——梁启超

《祖国大航海家郑和传》

思考3:郑和下西洋的意义

大大加强了中国与南洋的联系,宣扬了明朝的声威,扩大了明朝在海外的政治影响,促进贸易发展。

东南沿海倭患

海上居民,近来海禁太严,渔樵不通,生理日促,转而从盗。

——【明】照文华

《嘉靖平倭祗役纪略》

宁波争贡

一面是日本急需明朝商品,一面是明朝商人急需出口获利。干柴烈火一相遇,走私应运而生。最严重的时候,宁波沿海的豪族、官府、商人互相勾结。

思考4:分析明朝倭寇猖獗的原因

海禁政策断绝了沿海渔民和从事外贸商人的生计,导致他们与倭寇相勾结,加剧了倭患。

禁

开

隆庆开禁

明穆宗朱载垕即位时,面临“四方之民竭矣,各处之库藏空矣”的窘境,国家财政严重紧张。北部鞑靼部落持续进犯,东南沿海倭寇之乱屡打不绝。内忧外患的局面使他认识到“市通则寇转而为商,市禁则商转而为寇”,政策过于严厉对王朝统治并无好处。

——夏秀瑞、孙玉琴《中国对外贸易史》

禁

开

明朝前期眼里海禁贸易的原因

明朝后期逐渐放松对私人海外贸易限制的原因

(1)海禁是君主专制与中央集权强化的结果。

(2)自元代开始,倭患日炽。

(3)防止内外力量勾结。

(4)根本上中国重农抑商的大陆自足发展的传统民族心理。

总结分析

(1)倭患基本解决,沿海形势逐渐稳定。

(2)对外贸易进一步发展的需要。

(3)社会各阶层要求开禁的呼声越来越高。

(4)解决财政危机的需要。

红毛夷自古不通中国,亦不知其国何名,其地在何所……当此夷初至内地,海上官军素不习见,且状貌服饰非向来诸岛所有,亦未晓其技能,辄以平日所持火器遥攻之。彼姑以舟中所贮者相酬答,第见青烟一缕,此即应手糜烂,无声迹可寻。徐徐扬帆去,不折一镞,而官军死者已无算。海上惊怖,以其须发通赤,遂呼为红毛夷云……

——(明)沈德符《万历野获编》

思考5:明朝后期面临外部威胁有哪些?这些外来者强大在什么方面?

火器制造技术已明显领先于中国

葡萄牙

荷兰

西班牙

台湾

澳门

资本主义萌芽

新航路开辟

葡萄牙租占澳门

文艺复兴宗教改革

欧洲近代科学产生

英国资产阶级革命

朱元璋建大明

郑和下西洋

俺答汗议和

努尔哈赤建后金

皇太极建大清

清军入关明朝灭亡

1405

16初

1616

1636

15末

1433

16中

17世纪

1640

1644

1571

1368

中外对比

当世界的一半已经在中国的掌握之中,加上一支无敌的海军,如果中国想要的话,另外一半并不难成为中国的势力范围。在欧洲大冒险大扩张时代来临之前的一百年,中国有机会成为世界的殖民强国。但中国没有。

——樊树志《国史十六讲》

小组探究:

中国与西方走上不同发展道路的原因,中国为什么没有抓住海洋契机?

1616年:努尔哈赤称汗,国号大金

君主专制

边疆

沿海

王朝的天平是否还会失衡?

1635年:皇太极改女真族名为满洲

1636年:皇太极称帝改国号为大清

1644年:顺治帝时期,清军入关

中国将走向世界什么位置?

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进