1 《观潮》 教学设计(2课时)

图片预览

文档简介

[统编小学语文教科书

四年级上册

第一单元]

1

观潮

【教学目标】

1.通过多种识字方法正确认读“盐、屹”等12个生字,学写“潮、据”等15个常用字,通过联系上下文、联系生活、借助插图等方法理解“浩浩荡荡、山崩地裂”等词语;

2.通过抓住时间与方位关键词,借助思维导图,理清文章的写作顺序;

3.通过熟悉的事物为媒介帮助想象,了解作者是怎样写出大潮的壮观;

4.感受大自然之美,受到美的熏陶,并联系生活情境,迁移运用写法。

【设计理念】

《观潮》是一篇写景散文,篇幅短小,结构清晰,按潮来前、潮来时、潮来后的顺序记叙了江潮的动态变化,写出了钱塘江大潮的奇丽雄伟,壮观无双。作者善于描写潮水汹涌而来时的澎湃,抓住潮声与潮形,用生动优美的语言,形象的事物比拟,将潮来时的画面展现于读者眼前,让人如闻其声,如见其景。在教学中可以引导学生圈画表示时间与距离的关键词,理清行文顺序;借助表格支架,感知作者描写潮来时动态景观的方法;迁移运用,营设具体的生活情境,在运用中内化写作方法。

【教学重难点】

重点:通过多种识字方法正确认读“盐、屹”等12个生字,学写“潮、据”等15个常用字,通过联系上下文、联系生活、借助插图等方法理解“浩浩荡荡、山崩地裂”等词语。

难点:感受大自然之美,受到美的熏陶,并联系生活情境,迁移运用写法。

【课时安排】2课时

【教学流程】

第一课时

板块一:疏通字词,整体感知潮之壮观

一、导入新课,聚焦关键句:

1.

读题破题:今天我们要一起去观潮。观哪里的潮?为什么要去观潮?默读课文,用文中的关键句来回答这个问题。

钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观。

促疑辨析:“观潮”的“观”与“奇观”的“观”意思一样吗?一字多义,我们需要在具体的语境中进行区分。

2.

以诗解文:钱塘江大潮,不仅是天下奇观,更是千古奇观。读读刘禹锡的浪淘沙(其七),说说你对于钱塘江大潮的初印象。

3.引思读文:除了刘禹锡,李白、苏轼,毛泽东等文学大家也都曾慕名而来,观潮后写诗赞潮。苏轼更是发出了“八月十八潮,天下壮观无”的感慨。钱塘江大潮凭什么能得到这样的赞誉,被称为天下奇观呢?让我们带着这样的疑问去课文中寻找答案吧。

二、识读词语,疏通字词:

1.

初读课文,提出自学要求:自由朗读课文,注意读准字音,读通句子,遇到不懂的地方可以标注出来,边读边思考:作者是按什么顺序来描写钱塘江大潮的,你的脑海中浮现出怎样的画面?

2.

认读词语,理解重点词语:

板块二:圈画词语,理清写作顺序

一、再读课文,发现特点

1.默读课文,思考发现:作者是按什么顺序来描写钱塘江大潮的?你有哪些发现?

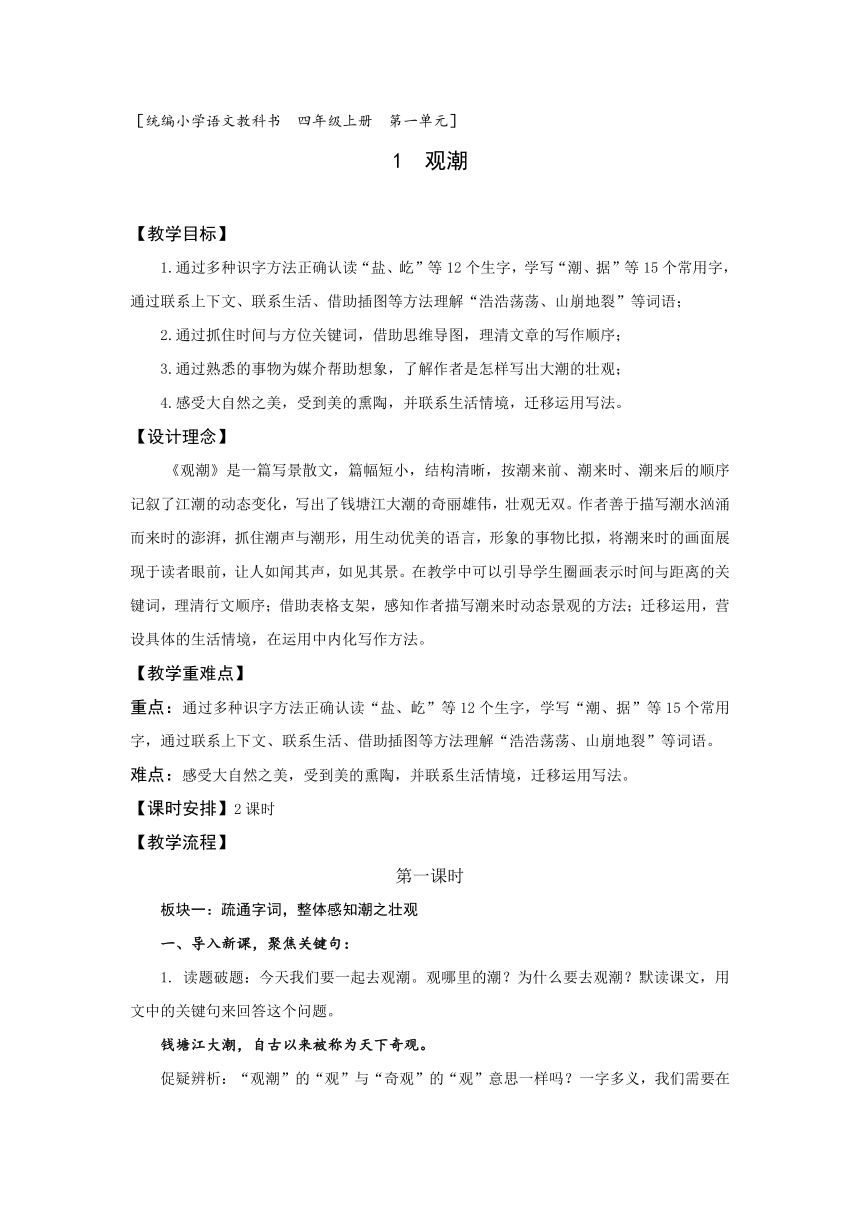

2.交流发现,圈画词语:文章里有一些表示时间的词语,请你把它们圈画出来。(农历八月十八、早上、午后一点左右、过了一会儿、过了好久。)

二、排列时间,理清顺序

1.

排列词语,标出时间轴:将这些时间词放在时间轴上,我们可以很清楚地发现,作者按照时间顺序记录了农历八月十八这一天的观潮见闻。

2.联系生活,感受顺序:因为潮水是不断变化着的景物,也可以说是按景物变化顺序来写的,在生活中我们也有过这样的观察体验,例如写日出,可以按日出前—日出时---日出后。写下雨、下雪等都可以用景物变化顺序。

板块三:理清变化,具化想象潮来之景

一、细读段落,圈画语句

1.出示要求:品读课文的第三、四自然段,圈画出描写潮水的句子。

2.交流汇报

二、梳理句子,发现角度

1.

梳理句子,发现方位变化:这些句子堆砌在一起,好像有些杂乱,但善于发现的同学,一定已经有所收获了。

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面。

再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。

浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

不仅是时间在变化,潮水由远及近,方位也在变化。既然潮水的变化如此之快,我们的朗读也需要相应提速了。试着读一读吧!

2.

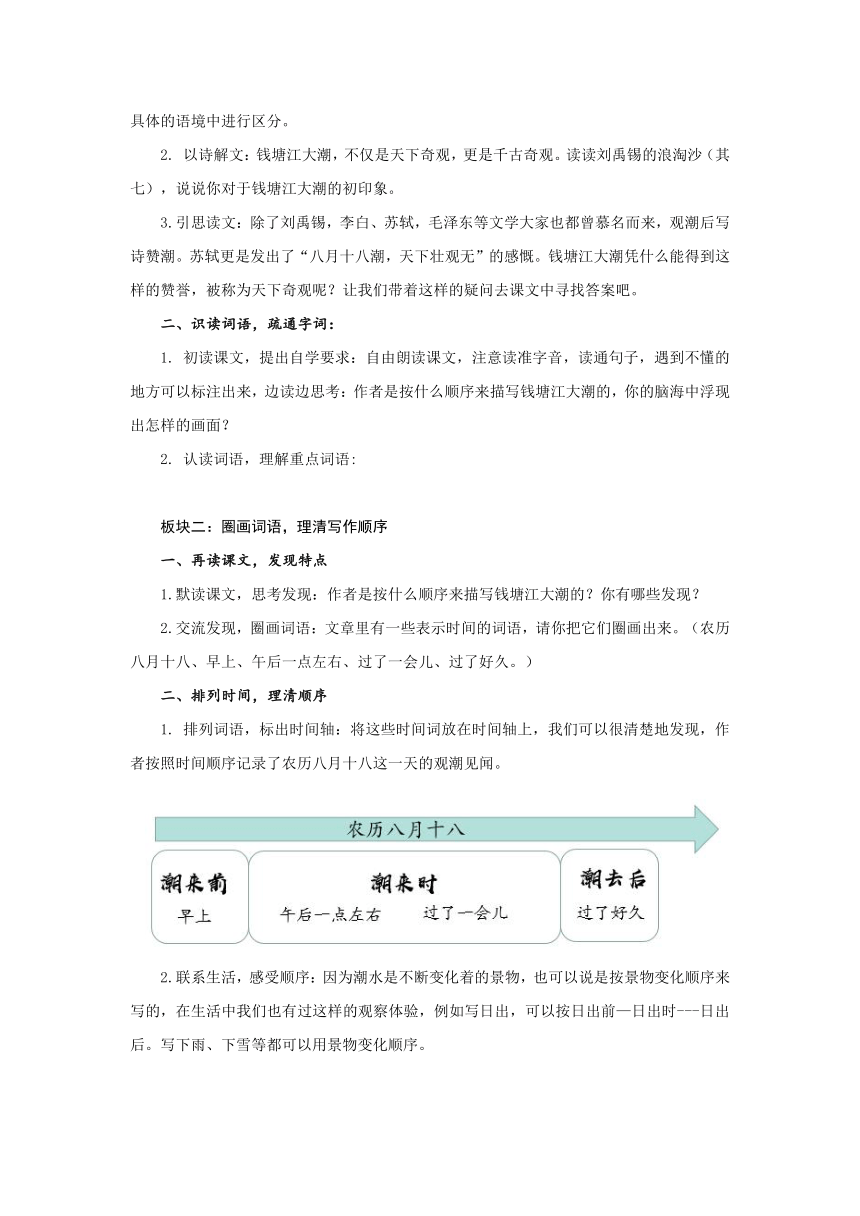

梳理句子,发现潮声潮形的变化:

根据课文中的泡泡提示,再读一读第三四自然段,找到描写潮声与潮形的句子,尝试用表格来帮助梳理。

三、紧扣比喻,感受描写精妙:

1.关注熟悉事物的比喻:虽然我们没有身处海塘大堤,却也有身临其境的感觉,眼前也能出现这样的画面,这不仅缘于作者抓住了潮形与潮声的变化,也因为描写特别形象。

刚开始时,潮水只是一条白线,后来白线变成了白浪,白浪形成了白墙,再后来犹如白色战马。(白线——白浪——白墙——千万匹白色战马)我们的眼前,也随之出现了相应的画面。这是因为我们虽然没有见过这样的江潮,却见到过作者所说的白线、白墙、白马群,看来用熟悉的事物帮助我们想象画面,能让我们形象地感受到江潮的变化。

2.品读,感受比喻的精准:尤其是当浪潮越来越近时,是“犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”。同样是熟悉的事物来比喻,那为什么不用千万只白鹭、千万只白色山羊呢?是啊,只有战马才有冲锋陷阵的英勇气势,才能让我们感受到潮水浩浩荡荡的澎湃与汹涌。只有这样的潮水,才会发出如同山崩地裂的声音。让我们用朗读再来还原这个壮观的场景吧。

作者依据时间与方位的观察顺序,写出了潮水声音与形态的变化,通过用一系列熟悉事物来比喻,让我们仿佛身临其境,如闻其身,如见其景,充分感受到了钱塘江大潮给人带来的震憾,难怪作者说,钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观。

【设计意图:借助表格、时间轴等支架,帮助学生理清观潮的顺序,同时感受比喻的精准与形象,使得学生在品析朗读中能够借助熟悉事物为媒介,将潮来时的壮观画面具象于眼前。】

第二课时

【教学目标】

1.通过多种识字方法正确认读“盐、屹”等12个生字,学写“潮、据”等15个常用字,通过联系上下文、联系生活、借助插图等方法理解“浩浩荡荡、山崩地裂”等词语;

2.通过抓住时间与方位关键词,借助思维导图,理清文章的写作顺序;

3.通过熟悉的事物为媒介帮助想象,了解作者是怎样写出大潮的壮观;

4.感受大自然之美,受到美的熏陶,并联系生活情境,迁移运用写法。

【教学重难点】

重点:通过多种识字方法正确认读“盐、屹”等12个生字,学写“潮、据”等15个常用字,通过联系上下文、联系生活、借助插图等方法理解“浩浩荡荡、山崩地裂”等词语。

难点:感受大自然之美,受到美的熏陶,并联系生活情境,迁移运用写法。

板块一:品析“潮来前”,体悟人物烘托作用

一、听写词语,回顾顺序:

二、激疑促思,补充背景:

1.

关注时间地点:

观潮是有讲究的,再读课文“潮来前”的内容,看看你有哪些新发现?

最好的观潮日:农历八月十八是一年一度的观潮日。

最好的观潮点:观潮要到海宁市的盐官镇,据说这里是观潮最好的地方。

2.

了解科学背景:善于学习的同学,早就从课后的资料袋中找到了奥秘。试着说说这背后的科学原理吧。

三、关注人物,体悟烘托:

1.关注人群的“多”:既然是最好的观潮日,最好的观潮点,那么慕名而来的人也肯定多。从哪儿能看出观潮的人多呢?

2.关注人群的“盼”:

3.体悟人物烘托作用:观潮人群的早,观潮人群的多,观潮人群的盼,观潮人群的激动万分,从侧面充分烘托了钱塘江大潮的壮观。作者对这奇观的热爱与赞赏之情,也已经通过观潮人群的反应表现出来了。

板块二:品析“潮去后”,体悟余波衬托作用

一、发现矛盾,促疑引思:

1.圈画关键词:潮来汹涌,潮去也并不平静。请你读一读课文的第五自然段,圈出让你印象深刻的词语,说说你看到了一幅怎样的画面?

2.促疑引思:为什么余波仍然有这么大的威力呢?结合上下文,说说理由。

二、诗文互照,发现写法:

1.品读古诗:让我们再回看刘禹锡的浪淘沙(其七),想一想,诗人又是按什么顺序,用什么方法写出了潮水的壮观,让我们领略了这一天下奇观的无穷魅力。

2.小结课文写法:

潮来前

名气大、人数多、人群盼

侧面烘托奇观

潮来时

速度快、潮声大、潮形壮

正面描写奇观

潮去后

余波勇、用时长、水量多

侧面衬托奇观

板块三:迁移写法,练笔还原台风场景

创设情境,明确任务:

深圳是个海滨城市,由于地理位置原因,经常会受到台风的影响。2020年8月18号,台风“海高斯”就来到深圳的近海,19号凌晨距离深圳最近约150公里,给深圳带来了暴雨与强风。今天我们就来试着学习《观潮》的写作方法,也来“按顺序描写、抓特点刻画、准确用熟悉的事物来比喻”,试写台风来袭时的景象。

二、搭建支架,梳理构思:

1.理清顺序:

2.关注特点:抓住风与雨的变化来写。

3.巧妙比喻:

【设计意图:学习最终的目的是为了运用。在诗文互证的过程中进一步明晰写作的顺序,并点破写作方法,创设情境,搭建支架,让学生在具体写作中内化方法,达成读写结合的目标。】

附板书设计

四年级上册

第一单元]

1

观潮

【教学目标】

1.通过多种识字方法正确认读“盐、屹”等12个生字,学写“潮、据”等15个常用字,通过联系上下文、联系生活、借助插图等方法理解“浩浩荡荡、山崩地裂”等词语;

2.通过抓住时间与方位关键词,借助思维导图,理清文章的写作顺序;

3.通过熟悉的事物为媒介帮助想象,了解作者是怎样写出大潮的壮观;

4.感受大自然之美,受到美的熏陶,并联系生活情境,迁移运用写法。

【设计理念】

《观潮》是一篇写景散文,篇幅短小,结构清晰,按潮来前、潮来时、潮来后的顺序记叙了江潮的动态变化,写出了钱塘江大潮的奇丽雄伟,壮观无双。作者善于描写潮水汹涌而来时的澎湃,抓住潮声与潮形,用生动优美的语言,形象的事物比拟,将潮来时的画面展现于读者眼前,让人如闻其声,如见其景。在教学中可以引导学生圈画表示时间与距离的关键词,理清行文顺序;借助表格支架,感知作者描写潮来时动态景观的方法;迁移运用,营设具体的生活情境,在运用中内化写作方法。

【教学重难点】

重点:通过多种识字方法正确认读“盐、屹”等12个生字,学写“潮、据”等15个常用字,通过联系上下文、联系生活、借助插图等方法理解“浩浩荡荡、山崩地裂”等词语。

难点:感受大自然之美,受到美的熏陶,并联系生活情境,迁移运用写法。

【课时安排】2课时

【教学流程】

第一课时

板块一:疏通字词,整体感知潮之壮观

一、导入新课,聚焦关键句:

1.

读题破题:今天我们要一起去观潮。观哪里的潮?为什么要去观潮?默读课文,用文中的关键句来回答这个问题。

钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观。

促疑辨析:“观潮”的“观”与“奇观”的“观”意思一样吗?一字多义,我们需要在具体的语境中进行区分。

2.

以诗解文:钱塘江大潮,不仅是天下奇观,更是千古奇观。读读刘禹锡的浪淘沙(其七),说说你对于钱塘江大潮的初印象。

3.引思读文:除了刘禹锡,李白、苏轼,毛泽东等文学大家也都曾慕名而来,观潮后写诗赞潮。苏轼更是发出了“八月十八潮,天下壮观无”的感慨。钱塘江大潮凭什么能得到这样的赞誉,被称为天下奇观呢?让我们带着这样的疑问去课文中寻找答案吧。

二、识读词语,疏通字词:

1.

初读课文,提出自学要求:自由朗读课文,注意读准字音,读通句子,遇到不懂的地方可以标注出来,边读边思考:作者是按什么顺序来描写钱塘江大潮的,你的脑海中浮现出怎样的画面?

2.

认读词语,理解重点词语:

板块二:圈画词语,理清写作顺序

一、再读课文,发现特点

1.默读课文,思考发现:作者是按什么顺序来描写钱塘江大潮的?你有哪些发现?

2.交流发现,圈画词语:文章里有一些表示时间的词语,请你把它们圈画出来。(农历八月十八、早上、午后一点左右、过了一会儿、过了好久。)

二、排列时间,理清顺序

1.

排列词语,标出时间轴:将这些时间词放在时间轴上,我们可以很清楚地发现,作者按照时间顺序记录了农历八月十八这一天的观潮见闻。

2.联系生活,感受顺序:因为潮水是不断变化着的景物,也可以说是按景物变化顺序来写的,在生活中我们也有过这样的观察体验,例如写日出,可以按日出前—日出时---日出后。写下雨、下雪等都可以用景物变化顺序。

板块三:理清变化,具化想象潮来之景

一、细读段落,圈画语句

1.出示要求:品读课文的第三、四自然段,圈画出描写潮水的句子。

2.交流汇报

二、梳理句子,发现角度

1.

梳理句子,发现方位变化:这些句子堆砌在一起,好像有些杂乱,但善于发现的同学,一定已经有所收获了。

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷滚动。

过了一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方出现了一条白线,人群又沸腾起来。

那条白线很快地向我们移来,逐渐拉长,变粗,横贯江面。

再近些,只见白浪翻滚,形成一堵两丈多高的水墙。

浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同山崩地裂,好像大地都被震得颤动起来。

不仅是时间在变化,潮水由远及近,方位也在变化。既然潮水的变化如此之快,我们的朗读也需要相应提速了。试着读一读吧!

2.

梳理句子,发现潮声潮形的变化:

根据课文中的泡泡提示,再读一读第三四自然段,找到描写潮声与潮形的句子,尝试用表格来帮助梳理。

三、紧扣比喻,感受描写精妙:

1.关注熟悉事物的比喻:虽然我们没有身处海塘大堤,却也有身临其境的感觉,眼前也能出现这样的画面,这不仅缘于作者抓住了潮形与潮声的变化,也因为描写特别形象。

刚开始时,潮水只是一条白线,后来白线变成了白浪,白浪形成了白墙,再后来犹如白色战马。(白线——白浪——白墙——千万匹白色战马)我们的眼前,也随之出现了相应的画面。这是因为我们虽然没有见过这样的江潮,却见到过作者所说的白线、白墙、白马群,看来用熟悉的事物帮助我们想象画面,能让我们形象地感受到江潮的变化。

2.品读,感受比喻的精准:尤其是当浪潮越来越近时,是“犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来”。同样是熟悉的事物来比喻,那为什么不用千万只白鹭、千万只白色山羊呢?是啊,只有战马才有冲锋陷阵的英勇气势,才能让我们感受到潮水浩浩荡荡的澎湃与汹涌。只有这样的潮水,才会发出如同山崩地裂的声音。让我们用朗读再来还原这个壮观的场景吧。

作者依据时间与方位的观察顺序,写出了潮水声音与形态的变化,通过用一系列熟悉事物来比喻,让我们仿佛身临其境,如闻其身,如见其景,充分感受到了钱塘江大潮给人带来的震憾,难怪作者说,钱塘江大潮,自古以来被称为天下奇观。

【设计意图:借助表格、时间轴等支架,帮助学生理清观潮的顺序,同时感受比喻的精准与形象,使得学生在品析朗读中能够借助熟悉事物为媒介,将潮来时的壮观画面具象于眼前。】

第二课时

【教学目标】

1.通过多种识字方法正确认读“盐、屹”等12个生字,学写“潮、据”等15个常用字,通过联系上下文、联系生活、借助插图等方法理解“浩浩荡荡、山崩地裂”等词语;

2.通过抓住时间与方位关键词,借助思维导图,理清文章的写作顺序;

3.通过熟悉的事物为媒介帮助想象,了解作者是怎样写出大潮的壮观;

4.感受大自然之美,受到美的熏陶,并联系生活情境,迁移运用写法。

【教学重难点】

重点:通过多种识字方法正确认读“盐、屹”等12个生字,学写“潮、据”等15个常用字,通过联系上下文、联系生活、借助插图等方法理解“浩浩荡荡、山崩地裂”等词语。

难点:感受大自然之美,受到美的熏陶,并联系生活情境,迁移运用写法。

板块一:品析“潮来前”,体悟人物烘托作用

一、听写词语,回顾顺序:

二、激疑促思,补充背景:

1.

关注时间地点:

观潮是有讲究的,再读课文“潮来前”的内容,看看你有哪些新发现?

最好的观潮日:农历八月十八是一年一度的观潮日。

最好的观潮点:观潮要到海宁市的盐官镇,据说这里是观潮最好的地方。

2.

了解科学背景:善于学习的同学,早就从课后的资料袋中找到了奥秘。试着说说这背后的科学原理吧。

三、关注人物,体悟烘托:

1.关注人群的“多”:既然是最好的观潮日,最好的观潮点,那么慕名而来的人也肯定多。从哪儿能看出观潮的人多呢?

2.关注人群的“盼”:

3.体悟人物烘托作用:观潮人群的早,观潮人群的多,观潮人群的盼,观潮人群的激动万分,从侧面充分烘托了钱塘江大潮的壮观。作者对这奇观的热爱与赞赏之情,也已经通过观潮人群的反应表现出来了。

板块二:品析“潮去后”,体悟余波衬托作用

一、发现矛盾,促疑引思:

1.圈画关键词:潮来汹涌,潮去也并不平静。请你读一读课文的第五自然段,圈出让你印象深刻的词语,说说你看到了一幅怎样的画面?

2.促疑引思:为什么余波仍然有这么大的威力呢?结合上下文,说说理由。

二、诗文互照,发现写法:

1.品读古诗:让我们再回看刘禹锡的浪淘沙(其七),想一想,诗人又是按什么顺序,用什么方法写出了潮水的壮观,让我们领略了这一天下奇观的无穷魅力。

2.小结课文写法:

潮来前

名气大、人数多、人群盼

侧面烘托奇观

潮来时

速度快、潮声大、潮形壮

正面描写奇观

潮去后

余波勇、用时长、水量多

侧面衬托奇观

板块三:迁移写法,练笔还原台风场景

创设情境,明确任务:

深圳是个海滨城市,由于地理位置原因,经常会受到台风的影响。2020年8月18号,台风“海高斯”就来到深圳的近海,19号凌晨距离深圳最近约150公里,给深圳带来了暴雨与强风。今天我们就来试着学习《观潮》的写作方法,也来“按顺序描写、抓特点刻画、准确用熟悉的事物来比喻”,试写台风来袭时的景象。

二、搭建支架,梳理构思:

1.理清顺序:

2.关注特点:抓住风与雨的变化来写。

3.巧妙比喻:

【设计意图:学习最终的目的是为了运用。在诗文互证的过程中进一步明晰写作的顺序,并点破写作方法,创设情境,搭建支架,让学生在具体写作中内化方法,达成读写结合的目标。】

附板书设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地