高中体育与健康人教版全一册《篮球双手胸前传接球、跳绳》教学设计

文档属性

| 名称 | 高中体育与健康人教版全一册《篮球双手胸前传接球、跳绳》教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 117.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 体育与健康 | ||

| 更新时间 | 2021-09-12 16:10:04 | ||

图片预览

文档简介

体育与健康课课时教学设计

班级:

人数:

授课教师:

课的内容:

篮球双手胸前传接球

花样跳绳

课的任务:

1.学习双手胸前传接球技术,使学生基本掌握双手胸前传接球技术;

2.通过花样跳绳练习,发展学生弹跳能力;

3.培养学生团结协作的集体主义精神和顽强勇敢的意志品质,

以及创新意识。

课的目标:

1.85%以上学生能掌握双手胸前传接球技术,传接球次数至30次以上。

2.90%以上学生能认真投入跳绳练习,在练习过程中发散思

维,自创动作。

3.学生要求活动的愿望能得到满足,学生愿意互相配合,协

同完成练习,体会锻炼的乐趣。

课的重点:篮球双手胸前传接球

课的难点:传接球技术动作与步伐的协同配合,人球关系的处理。

课的

部分

时

间

教材内容

练习份量

组织教法

备注

时间

强度

准

备

部

分

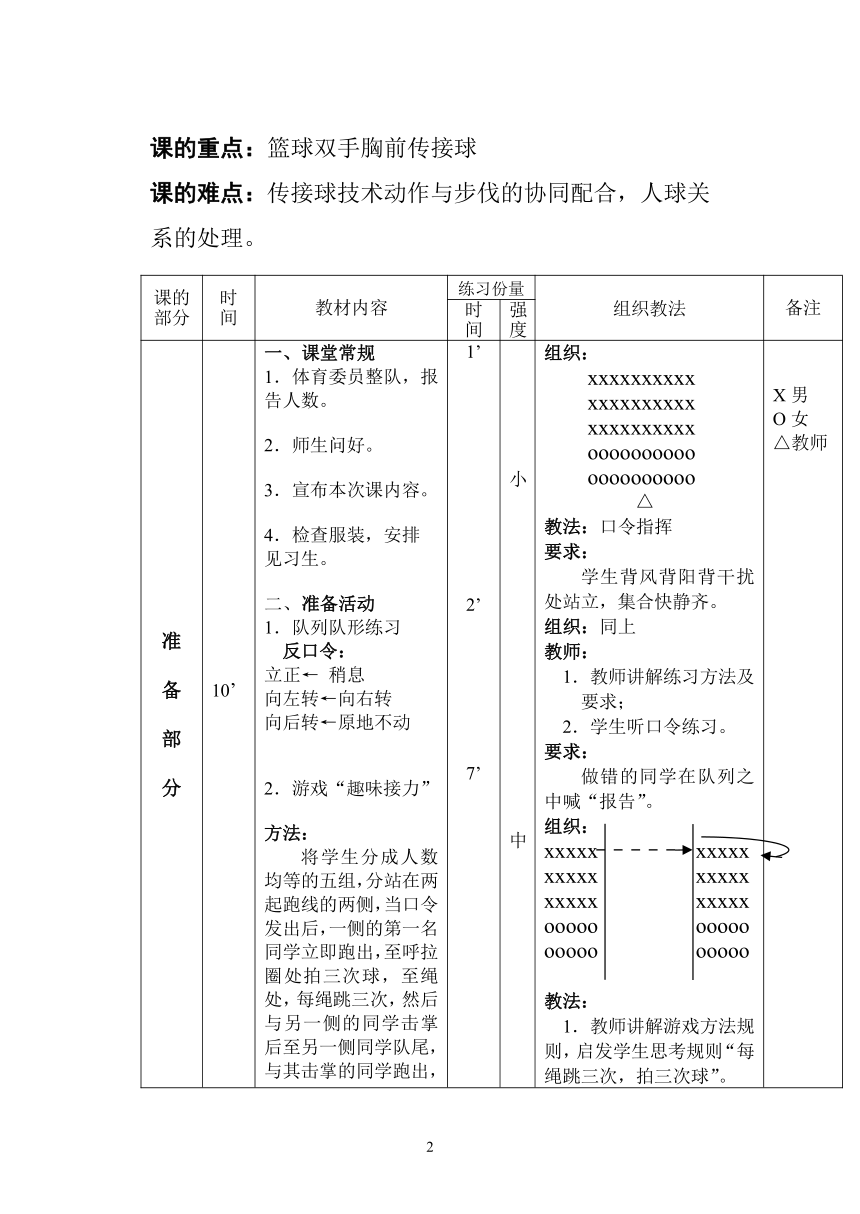

10’

课堂常规

1.体育委员整队,报告人数。

2.师生问好。

3.宣布本次课内容。

4.检查服装,安排

见习生。

准备活动

1.队列队形练习

反口令:

立正←

稍息

向左转←向右转

向后转←原地不动

2.游戏“趣味接力”

方法:

将学生分成人数均等的五组,分站在两起跑线的两侧,当口令发出后,一侧的第一名同学立即跑出,至呼拉圈处拍三次球,至绳处,每绳跳三次,然后与另一侧的同学击掌后至另一侧同学队尾,与其击掌的同学跑出,依次循环,以先跑完的队为胜。

规则:

1.每球拍三次,球不允许出呼拉圈。

2.每绳跳三次。

1’

2’

7’

小

中

组织:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

oooooooooo

oooooooooo

△

教法:口令指挥

要求:

学生背风背阳背干扰处站立,集合快静齐。

组织:同上

教师:

1.教师讲解练习方法及

要求;

2.学生听口令练习。

要求:

做错的同学在队列之中喊“报告”。

组织:

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ooooo

ooooo

ooooo

ooooo

教法:

1.教师讲解游戏方法规

则,启发学生思考规则“每绳跳三次,拍三次球”。

2.组内讨论如何能最快完成任务。

3.学生分组投入练习。

4.教师反复语言提示。

要求:

1.学生认真练习积极思考。

2.学生能通过老师的启发得到解决问题的方法。

X男

O女

△教师

基

本

部

分

基

本

部

分

30’

30’

一、篮球(双手胸前传接球)

1.动作要领(口诀)

传球:

重心下降腹微收,两肘放松不外张,双手持球掌心空,两臂前伸速抖翻。

接球:

双手前伸迎来球,拇指相对成“八”字,手形如袋把球收,缓冲后引接稳球。

2.技术的关键环节

①手型正确,手腕对球

和发力大小。

②人球关系处理。

二、花样跳绳

基本模式:

1.“8”字跳长绳。

2.跳短绳。

3.大绳中跳小绳。

16’

14’

中

大

大

组织:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

oooooooooo

oooooooooo

(讲解示范队形)

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ooooo

ooooo

ooooo

ooooo

△

(原地传接球练习)

(四角传球队形)

教法:

1.教师用口诀简述动作要领,并找骨干配合示范(2’)

2.学生分组投入练习

①原地胸前传接球(4’)

②行进间胸前传接球(出示黑板:四角传球路线)(8’-10’)

3.教师设置问题

原地与行进间双手胸前传接球技术有何不同,要求学生在练习中体会发现。

4.教师巡回指导。

要求:

学生边练习边发表议论,遇到做错的同学,体育骨干或其他同学应加以帮助,给予讲解和示范。

组织:

xxxxxx

xxxxxx

oooooo

oooooo

△

教法:

1.教师讲解跳绳的基本模式,并简单示范几种跳法。

2.鼓励学生分组投入练习。

①按教师指定模式练习。

②各组讨论之后,自由发挥练习。(贵在创新)

3.教师巡回指导并参与到练习当中。

要求:

学生认真投入练习,积极思考,创造出更多更新的动作,不甘落后。

结

束

部

分

5’

1.集合

2.放松

①兔子舞

②轻音乐

3.讲评

4.宣布下次课内容

5.收器材,师生再见

20”

4’

40”

中

小

小

组织:

xxxxxxxx→

xxxxxxxx→

xxxxxxxx→

oooooooo→

oooooooo→

教法:

教师口令指挥师生同练。

要求:

学生在轻松的音乐氛围中身心得到放松。

场地器材配备

篮球场2个;篮球5个;呼拉圈5个;长绳5条;短绳15条;录音机一台;黑板一块;标志物:12个。

运

动

心

率

曲

线

预

计

心

率

170

150

70

5

20

35

45

t

课

后

小

结

1.完成本课教学目标分析;

2.课堂气氛学生积极性分析;

3.运用教法手段分析;

4.学生学习能力、个性品质等得到发展分析。

0

班级:

人数:

授课教师:

课的内容:

篮球双手胸前传接球

花样跳绳

课的任务:

1.学习双手胸前传接球技术,使学生基本掌握双手胸前传接球技术;

2.通过花样跳绳练习,发展学生弹跳能力;

3.培养学生团结协作的集体主义精神和顽强勇敢的意志品质,

以及创新意识。

课的目标:

1.85%以上学生能掌握双手胸前传接球技术,传接球次数至30次以上。

2.90%以上学生能认真投入跳绳练习,在练习过程中发散思

维,自创动作。

3.学生要求活动的愿望能得到满足,学生愿意互相配合,协

同完成练习,体会锻炼的乐趣。

课的重点:篮球双手胸前传接球

课的难点:传接球技术动作与步伐的协同配合,人球关系的处理。

课的

部分

时

间

教材内容

练习份量

组织教法

备注

时间

强度

准

备

部

分

10’

课堂常规

1.体育委员整队,报告人数。

2.师生问好。

3.宣布本次课内容。

4.检查服装,安排

见习生。

准备活动

1.队列队形练习

反口令:

立正←

稍息

向左转←向右转

向后转←原地不动

2.游戏“趣味接力”

方法:

将学生分成人数均等的五组,分站在两起跑线的两侧,当口令发出后,一侧的第一名同学立即跑出,至呼拉圈处拍三次球,至绳处,每绳跳三次,然后与另一侧的同学击掌后至另一侧同学队尾,与其击掌的同学跑出,依次循环,以先跑完的队为胜。

规则:

1.每球拍三次,球不允许出呼拉圈。

2.每绳跳三次。

1’

2’

7’

小

中

组织:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

oooooooooo

oooooooooo

△

教法:口令指挥

要求:

学生背风背阳背干扰处站立,集合快静齐。

组织:同上

教师:

1.教师讲解练习方法及

要求;

2.学生听口令练习。

要求:

做错的同学在队列之中喊“报告”。

组织:

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ooooo

ooooo

ooooo

ooooo

教法:

1.教师讲解游戏方法规

则,启发学生思考规则“每绳跳三次,拍三次球”。

2.组内讨论如何能最快完成任务。

3.学生分组投入练习。

4.教师反复语言提示。

要求:

1.学生认真练习积极思考。

2.学生能通过老师的启发得到解决问题的方法。

X男

O女

△教师

基

本

部

分

基

本

部

分

30’

30’

一、篮球(双手胸前传接球)

1.动作要领(口诀)

传球:

重心下降腹微收,两肘放松不外张,双手持球掌心空,两臂前伸速抖翻。

接球:

双手前伸迎来球,拇指相对成“八”字,手形如袋把球收,缓冲后引接稳球。

2.技术的关键环节

①手型正确,手腕对球

和发力大小。

②人球关系处理。

二、花样跳绳

基本模式:

1.“8”字跳长绳。

2.跳短绳。

3.大绳中跳小绳。

16’

14’

中

大

大

组织:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

oooooooooo

oooooooooo

(讲解示范队形)

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ooooo

ooooo

ooooo

ooooo

△

(原地传接球练习)

(四角传球队形)

教法:

1.教师用口诀简述动作要领,并找骨干配合示范(2’)

2.学生分组投入练习

①原地胸前传接球(4’)

②行进间胸前传接球(出示黑板:四角传球路线)(8’-10’)

3.教师设置问题

原地与行进间双手胸前传接球技术有何不同,要求学生在练习中体会发现。

4.教师巡回指导。

要求:

学生边练习边发表议论,遇到做错的同学,体育骨干或其他同学应加以帮助,给予讲解和示范。

组织:

xxxxxx

xxxxxx

oooooo

oooooo

△

教法:

1.教师讲解跳绳的基本模式,并简单示范几种跳法。

2.鼓励学生分组投入练习。

①按教师指定模式练习。

②各组讨论之后,自由发挥练习。(贵在创新)

3.教师巡回指导并参与到练习当中。

要求:

学生认真投入练习,积极思考,创造出更多更新的动作,不甘落后。

结

束

部

分

5’

1.集合

2.放松

①兔子舞

②轻音乐

3.讲评

4.宣布下次课内容

5.收器材,师生再见

20”

4’

40”

中

小

小

组织:

xxxxxxxx→

xxxxxxxx→

xxxxxxxx→

oooooooo→

oooooooo→

教法:

教师口令指挥师生同练。

要求:

学生在轻松的音乐氛围中身心得到放松。

场地器材配备

篮球场2个;篮球5个;呼拉圈5个;长绳5条;短绳15条;录音机一台;黑板一块;标志物:12个。

运

动

心

率

曲

线

预

计

心

率

170

150

70

5

20

35

45

t

课

后

小

结

1.完成本课教学目标分析;

2.课堂气氛学生积极性分析;

3.运用教法手段分析;

4.学生学习能力、个性品质等得到发展分析。

0

同课章节目录

- 第一章 自觉参与和科学锻炼

- 第一节 自觉参与体育锻炼

- 第二节 全面发展体能与科学锻炼

- 第二章 促进身体健康

- 第一节 生活方式对健康的影响

- 第二节 营养与运动

- 第三节 环境对健康的影响

- 第四节 我国传统的养生理论与方法

- 第三章 促进心理健康

- 第一节 体育学习的目标设置

- 第二节 体育与自尊自信的培养

- 第三节 体育与情绪的调控

- 第四节 体育与意志品质的培养

- 第五节 保持心理健康

- 第四章 培养社会适应能力

- 第一节 体育活动中的人际交往

- 第二节 体育活动的权利和义务

- 第三节 体育道德

- 第五章 奥林匹克运动

- 第一节 古代奥林匹克运动会

- 第二节 现代奥林匹克运动

- 第三节 北京2008——无与伦比的奥运会

- 第六章 提高田径运动技能

- 第一节 源远流长的田径运动

- 第二节 跑

- 第三节 跳跃

- 第四节 投掷

- 第五节 评价指南

- 第七章 选项学习的指导与提示

- 第一节 选项学习注意事项

- 第二节 掌握运动技能的形成规律

- 第三节 球类运动

- 第四节 体操运动

- 第五节 武术运动

- 第六节 游泳运动

- 第七节 新兴运动项目