4.3 海—气相互作用 课件(27张)

文档属性

| 名称 | 4.3 海—气相互作用 课件(27张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-09-12 19:24:52 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第三节

海—气相互作用

学习目标

1.通过图表资料,运用综合思维,理解海—气相互作用及其对全球水热平衡的影响,以加深对地球圈层间物质、能量流动等基本原理的认识。

2.

分析厄尔尼诺、拉尼娜现象发生的原因以及可能对全球环境产生的影响。

位于南美洲智利的阿塔卡马沙漠,夹在安第斯山脉和太平洋之间,总面积18.13万平方千里,因为地处副热带高气压带,下沉气流还有离岸气流以及秘鲁寒流的综合性影响下,这里的气候极为干燥,是世界上最干燥的地区之一,所以也有世界“干极”的美名。

不过虽然安第斯山脉挡住了来自亚马孙盆地吹过来的潮湿气团,但是丰富的地貌,以及一望无垠的沙漠,配合上寸草不生的沙土,特别有一种荒凉的感觉,美国的科学家甚至到此勘测,难以发现半点生命的痕迹,所以给出了“生命禁区”的称号。

只不过在2015年,这里发生了一件奇事。

据当地人流传下来的说法,阿塔卡马沙漠从十六世纪道二十一世纪,有着将近400年的时间没有下过雨,但其实这样的说法是有错误的。因为阿塔卡马沙漠在着四百年里并非一滴雨没下,正确的版本应该是在1845年到1936年从未下雨,不过在其余的时间里,这个地区的降水也是极其稀少,平均年降水量小于0.1毫米,400年间都是如此,也勉强说得通,但是在2015年厄尔尼诺现象下的特大暴雨下,这里突然变成了一个“生命乐园”。

因为厄尔尼诺现象的缘故,太平洋西部的温暖海水滞留在东部,也为这里的带来了一场极端的特大暴雨,但是在暴雨后,那些沙漠中潜藏着的种子在一夜之间迅速发芽,最终形成了一片花海,令人啧啧称奇,同时昆虫小动物的身影也开始显现,事后据动植物专家的统计这里发现了1900多种动植物,它们在干旱中忍辱负重,一直到雨水的降临才重现人间,所以也成为了这里独特的美景,只不过这样的美丽却有着时效的限制,没过多久,这里又恢复了那个毫无生机的沙漠。

一、海—气相互作用与全球水热平衡

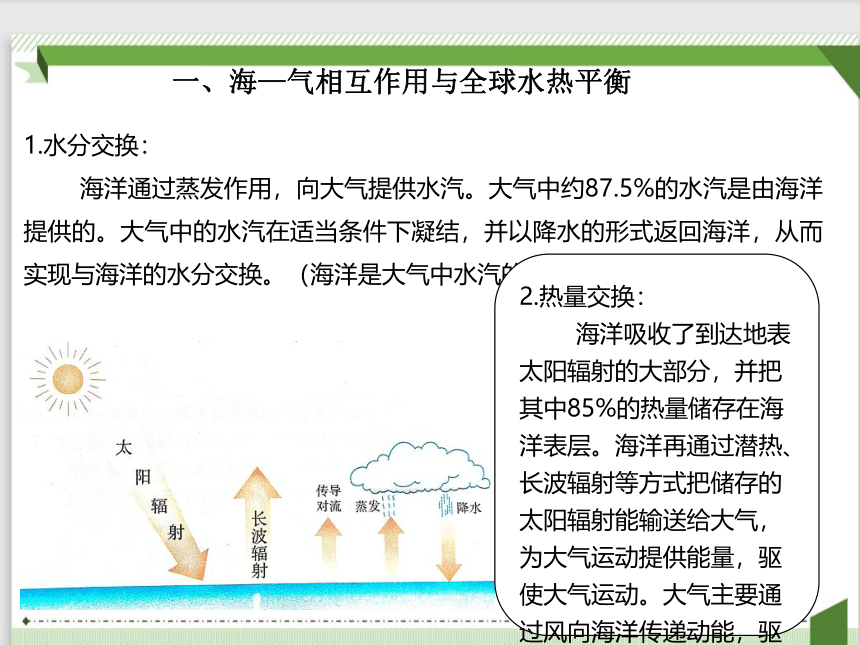

1.水分交换:

海洋通过蒸发作用,向大气提供水汽。大气中约87.5%的水汽是由海洋提供的。大气中的水汽在适当条件下凝结,并以降水的形式返回海洋,从而实现与海洋的水分交换。(海洋是大气中水汽的最主要来源)

2.热量交换:

海洋吸收了到达地表太阳辐射的大部分,并把其中85%的热量储存在海洋表层。海洋再通过潜热、长波辐射等方式把储存的太阳辐射能输送给大气,为大气运动提供能量,驱使大气运动。大气主要通过风向海洋传递动能,驱使表层海水运动。

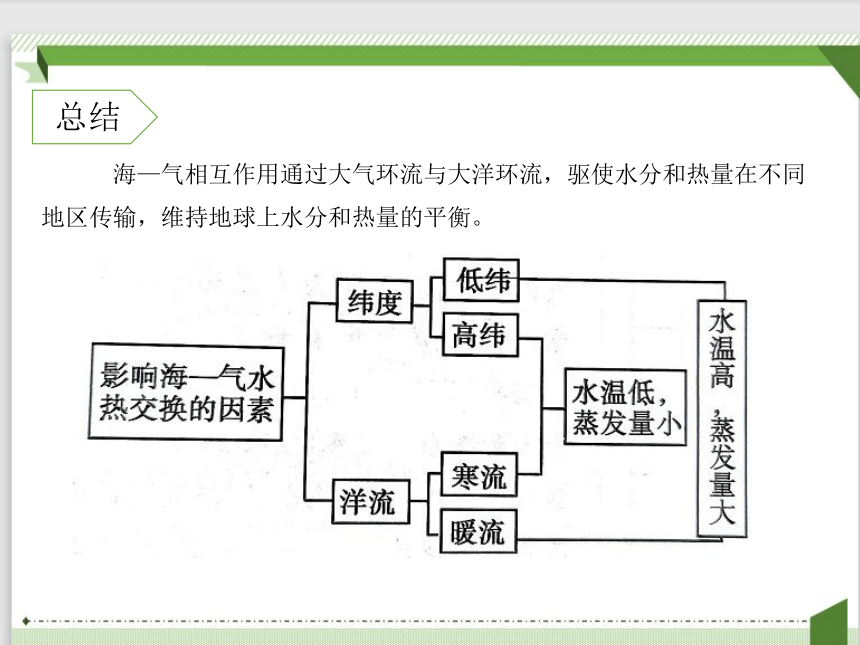

海—气相互作用通过大气环流与大洋环流,驱使水分和热量在不同地区传输,维持地球上水分和热量的平衡。

总结

【活动】了解水量平衡原理

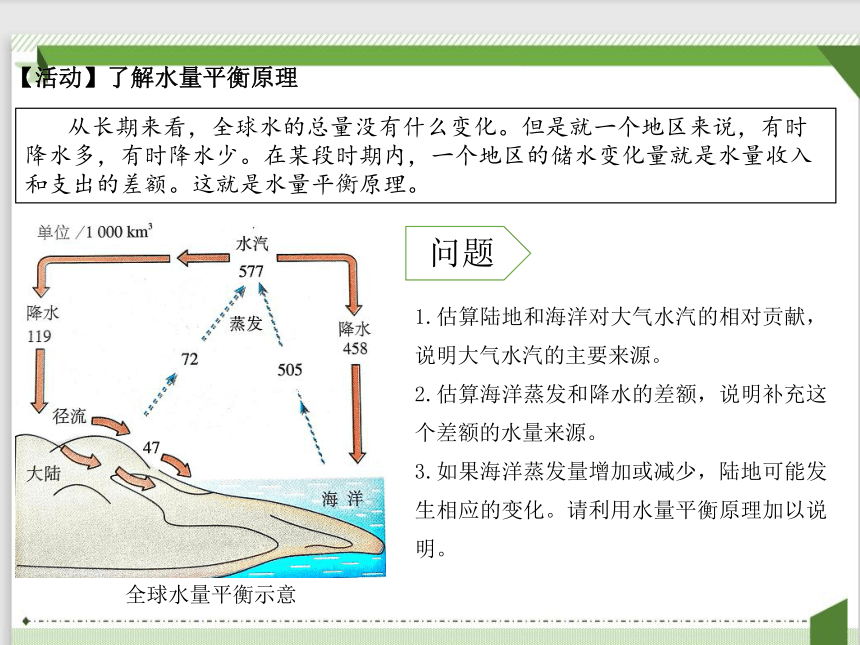

从长期来看,全球水的总量没有什么变化。但是就一个地区来说,有时降水多,有时降水少。在某段时期内,一个地区的储水变化量就是水量收入和支出的差额。这就是水量平衡原理。

全球水量平衡示意

1.估算陆地和海洋对大气水汽的相对贡献,说明大气水汽的主要来源。

2.估算海洋蒸发和降水的差额,说明补充这个差额的水量来源。

3.如果海洋蒸发量增加或减少,陆地可能发生相应的变化。请利用水量平衡原理加以说明。

问题

答案

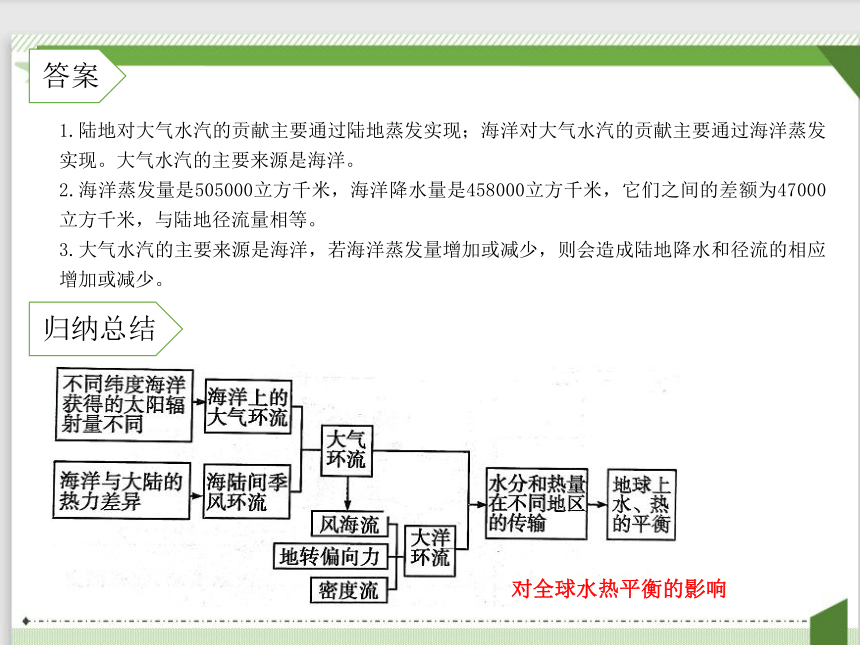

1.陆地对大气水汽的贡献主要通过陆地蒸发实现;海洋对大气水汽的贡献主要通过海洋蒸发实现。大气水汽的主要来源是海洋。

2.海洋蒸发量是505000立方千米,海洋降水量是458000立方千米,它们之间的差额为47000立方千米,与陆地径流量相等。

3.大气水汽的主要来源是海洋,若海洋蒸发量增加或减少,则会造成陆地降水和径流的相应增加或减少。

归纳总结

对全球水热平衡的影响

二、厄尔尼诺和拉尼娜现象

1.厄尔尼诺现象

(1)定义:有些年份,赤道附近太平洋中东部表层海水温度异常升高,这种现象被称为厄尔尼诺现象。

厄尔尼诺现象发生时太平洋表层水温异常示意(1998年12月)

(2)成因:太平洋东南信风减弱,赤道附近表层暖水向东回流。东太平洋冷海水上泛现象消失,暖水回流加剧,导致赤道东太平洋海面水温升高。

(3)影响:

①气候:

赤道附近的太平洋东部,如秘鲁和智利沿海,下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,气候由原来的干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害。同时,赤道附近的太平洋西岸,上升气流减弱或消失,气候由多雨变为少雨,带来旱灾或森林大火。

森林大火

旱灾

②生物:

赤道附近太平洋东部下层海水中的无机盐类等营养成分不再涌向海面,

导致

当地的浮游生物和鱼类大量死亡,渔业大幅度减产

大批鸟类也因饥饿而死。

2.拉尼娜现象

(1)定义:赤道附近中东太平洋海面温度异常降低的现象。

(2)拉尼娜现象的成因:太平洋东南信风异常增强,把赤道附近表层暖水向西太平洋输送,表层海水产生强大的离岸流,造成这里持续的海水辐散;下层冷海水上泛增多,同时秘鲁寒流也北上补充,导致海面温度大幅降低。

(3)影响:

①气候:

海水温度低于气温,空气层结稳定,对流不易发展,赤道东太平洋及其沿岸地区降雨偏少,气候偏干旱;西太平洋及其沿岸地区降水异常增多,常形成洪涝灾害。

②生物:

赤道附近太平洋东部海域冷海水上泛将海底的营养盐类带到海面,鱼类丰富。

洪涝

3.厄尔尼诺现象与拉尼娜现象对我国气候的影响

(1)厄尔尼诺现象对我国气候的影响

①厄尔尼诺年,夏季降雨带的位置偏南,会出现南方暴雨成灾,北方干旱少雨的异常现象。

②长江中下游地区进入梅雨期的时间偏晚。

③容易出现暖冬。

④西北太平洋和南海生成的台风数量偏少。

(2)拉尼娜现象对我国气候的影响

①我国容易出现冷冬热夏。

②在西北太平洋和南海地区生成及登陆我国的台风数量比常年偏多。

【活动】分析太平洋中东部海水温度变化对气候的影响

正常情况下,赤道附近太平洋东岸和西岸海水温度存在差异,从而在上空形成大气热力环流。下图示意正常年份热带太平洋上空近东西方向的大气热力环流。

问题

1.在图中用箭头表示大气运动方向,使之形成环流圈。

2.如果赤道附近太平洋东岸海水温度下降,说明其对环流的影响。

3.说明环流的变化对赤道附近太平洋东、西岸气候的影响。

答案

1.顺时针。

2.如果赤道附近太平洋东岸海水温度下降,上述环流将加强。

3.若环流加强,则赤道附近太平洋东岸气候更加干燥,西岸气候更加温暖、湿润;若环流减弱,则赤道附近太平洋东岸气候更加湿润,引发洪涝灾害,西岸气候干旱,甚至出现旱灾。

通过

维持

本章总结

巩固训练

1.读图,完成下面小题。

(1)图中表示海—气相互作用中水分交换的是(

)

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

(2)海洋是大气中水汽的主要来源,大西洋的海域中为大气提供水汽最少的是(

)

A.低纬海域

B.中低纬海域

C.高纬海域

D.中高纬海域

(3)沿海地区的气温年较差、日较差小的根本原因是(

)

A.海洋面积大

B.海水的比热容大

C.大气对海洋的调节作用明显

D.海水是热的不良导体

C

C

B

1.答案:(1)C;(2)C;(3)B

解析:(1)本题考查海—气相互作用中的水分交换。从图中可知,①为太阳辐射,②为海面长波辐射,③为蒸发,④为降水。故选C。

(2)本题考查气温对海—气相互作用的影响。高纬度地区气温低,海水温度低,蒸发少,提供给大气的水汽少,故选C。

(3)本题考查海洋对沿海地区气温的影响。由于海洋的比热容大,升温慢,降温也慢,海洋对沿海地区气温的调节作用明显。故选B。

2.下图为大西洋热量收入与支出的差值随纬度变化示意图。读图回答下列问题。

(1)图中大西洋热量收入与支出差值最大的纬度带是(

)

A.0°~20°N

B.0°~20°S

C.40°S~50°S

D.40°N~60°N

(2)该纬度带收入与支出差值最大的原因是(

)

A.纬度低,得到的太阳辐射能量多

B.纬度高,得到的太阳辐射能量少

C.寒流的作用明显

D.暖流的作用明显

D

D

2.答案:(1)D;(2)D

解析:(1)本题考查读图分析能力。从图中可以看出40°N~60°N处大西洋热量收入和支出的差值最大。故选D。

(2)本题考查大西洋热量收支差异的影响因素。大西洋40°N~60°N处热量收入(太阳辐射)远小于支出(主要通过海水蒸发),主要是由于受北大西洋暖流的影响,该地区水温较高,蒸发较强;而同纬度的40°S~60°S的收入和支出差值则较小,是因为该纬度的西风漂流为寒流,说明纬度高不是原因,故选D。

3.2015年11月,世界气象组织宣布:2015年全球地表温度可能是有记录以来的最高温度,这是由强厄尔尼诺现象和人类活动引发的全球变暖共同造成的。下图是厄尔尼诺现象形成过程中大气圈、水圈和生物圈的相互作用示意图。读图回答下面小题。

(1)厄尔尼诺现象形成过程中,太平洋东部水圈的显著变化是(

)

A.秘鲁沿岸表层海水流向受到影响

B.表层海水温度降低

C.冷海水上泛增强

D.营养物质增多

(2)厄尔尼诺现象形成过程中的相互作用反映了(

)

A.水圈的变化导致大气圈的变化

B.各圈层之间存在着物质运动和能量交换

C.南半球赤道附近东南信风增强

D.厄尔尼诺现象直接导致全球变暖

A

B

3.答案:(1)A;(2)B

解析:(1)根据材料可知,厄尔尼诺现象发生时,太平洋东部水圈的主要变化为秘鲁沿岸表层海水流向受到影响,表层海水的温度升高,冷海水上泛减弱,营养物质减少。故选A。

(2)厄尔尼诺现象是大气圈的变化导致水圈的变化,水圈的变化导致生物圈的变化,说明地理环境的各个圈层相互影响,相互渗透,各圈层之间存在着物质运动和能量交换,A错误、B正确;当厄尔尼诺现象发生时,南半球赤道附近东南信风减弱,C错误;全球变暖不是由厄尔尼诺现象直接导致的,D错误。故选B。

再见!

第三节

海—气相互作用

学习目标

1.通过图表资料,运用综合思维,理解海—气相互作用及其对全球水热平衡的影响,以加深对地球圈层间物质、能量流动等基本原理的认识。

2.

分析厄尔尼诺、拉尼娜现象发生的原因以及可能对全球环境产生的影响。

位于南美洲智利的阿塔卡马沙漠,夹在安第斯山脉和太平洋之间,总面积18.13万平方千里,因为地处副热带高气压带,下沉气流还有离岸气流以及秘鲁寒流的综合性影响下,这里的气候极为干燥,是世界上最干燥的地区之一,所以也有世界“干极”的美名。

不过虽然安第斯山脉挡住了来自亚马孙盆地吹过来的潮湿气团,但是丰富的地貌,以及一望无垠的沙漠,配合上寸草不生的沙土,特别有一种荒凉的感觉,美国的科学家甚至到此勘测,难以发现半点生命的痕迹,所以给出了“生命禁区”的称号。

只不过在2015年,这里发生了一件奇事。

据当地人流传下来的说法,阿塔卡马沙漠从十六世纪道二十一世纪,有着将近400年的时间没有下过雨,但其实这样的说法是有错误的。因为阿塔卡马沙漠在着四百年里并非一滴雨没下,正确的版本应该是在1845年到1936年从未下雨,不过在其余的时间里,这个地区的降水也是极其稀少,平均年降水量小于0.1毫米,400年间都是如此,也勉强说得通,但是在2015年厄尔尼诺现象下的特大暴雨下,这里突然变成了一个“生命乐园”。

因为厄尔尼诺现象的缘故,太平洋西部的温暖海水滞留在东部,也为这里的带来了一场极端的特大暴雨,但是在暴雨后,那些沙漠中潜藏着的种子在一夜之间迅速发芽,最终形成了一片花海,令人啧啧称奇,同时昆虫小动物的身影也开始显现,事后据动植物专家的统计这里发现了1900多种动植物,它们在干旱中忍辱负重,一直到雨水的降临才重现人间,所以也成为了这里独特的美景,只不过这样的美丽却有着时效的限制,没过多久,这里又恢复了那个毫无生机的沙漠。

一、海—气相互作用与全球水热平衡

1.水分交换:

海洋通过蒸发作用,向大气提供水汽。大气中约87.5%的水汽是由海洋提供的。大气中的水汽在适当条件下凝结,并以降水的形式返回海洋,从而实现与海洋的水分交换。(海洋是大气中水汽的最主要来源)

2.热量交换:

海洋吸收了到达地表太阳辐射的大部分,并把其中85%的热量储存在海洋表层。海洋再通过潜热、长波辐射等方式把储存的太阳辐射能输送给大气,为大气运动提供能量,驱使大气运动。大气主要通过风向海洋传递动能,驱使表层海水运动。

海—气相互作用通过大气环流与大洋环流,驱使水分和热量在不同地区传输,维持地球上水分和热量的平衡。

总结

【活动】了解水量平衡原理

从长期来看,全球水的总量没有什么变化。但是就一个地区来说,有时降水多,有时降水少。在某段时期内,一个地区的储水变化量就是水量收入和支出的差额。这就是水量平衡原理。

全球水量平衡示意

1.估算陆地和海洋对大气水汽的相对贡献,说明大气水汽的主要来源。

2.估算海洋蒸发和降水的差额,说明补充这个差额的水量来源。

3.如果海洋蒸发量增加或减少,陆地可能发生相应的变化。请利用水量平衡原理加以说明。

问题

答案

1.陆地对大气水汽的贡献主要通过陆地蒸发实现;海洋对大气水汽的贡献主要通过海洋蒸发实现。大气水汽的主要来源是海洋。

2.海洋蒸发量是505000立方千米,海洋降水量是458000立方千米,它们之间的差额为47000立方千米,与陆地径流量相等。

3.大气水汽的主要来源是海洋,若海洋蒸发量增加或减少,则会造成陆地降水和径流的相应增加或减少。

归纳总结

对全球水热平衡的影响

二、厄尔尼诺和拉尼娜现象

1.厄尔尼诺现象

(1)定义:有些年份,赤道附近太平洋中东部表层海水温度异常升高,这种现象被称为厄尔尼诺现象。

厄尔尼诺现象发生时太平洋表层水温异常示意(1998年12月)

(2)成因:太平洋东南信风减弱,赤道附近表层暖水向东回流。东太平洋冷海水上泛现象消失,暖水回流加剧,导致赤道东太平洋海面水温升高。

(3)影响:

①气候:

赤道附近的太平洋东部,如秘鲁和智利沿海,下沉气流减弱或消失,甚至出现上升气流,气候由原来的干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害。同时,赤道附近的太平洋西岸,上升气流减弱或消失,气候由多雨变为少雨,带来旱灾或森林大火。

森林大火

旱灾

②生物:

赤道附近太平洋东部下层海水中的无机盐类等营养成分不再涌向海面,

导致

当地的浮游生物和鱼类大量死亡,渔业大幅度减产

大批鸟类也因饥饿而死。

2.拉尼娜现象

(1)定义:赤道附近中东太平洋海面温度异常降低的现象。

(2)拉尼娜现象的成因:太平洋东南信风异常增强,把赤道附近表层暖水向西太平洋输送,表层海水产生强大的离岸流,造成这里持续的海水辐散;下层冷海水上泛增多,同时秘鲁寒流也北上补充,导致海面温度大幅降低。

(3)影响:

①气候:

海水温度低于气温,空气层结稳定,对流不易发展,赤道东太平洋及其沿岸地区降雨偏少,气候偏干旱;西太平洋及其沿岸地区降水异常增多,常形成洪涝灾害。

②生物:

赤道附近太平洋东部海域冷海水上泛将海底的营养盐类带到海面,鱼类丰富。

洪涝

3.厄尔尼诺现象与拉尼娜现象对我国气候的影响

(1)厄尔尼诺现象对我国气候的影响

①厄尔尼诺年,夏季降雨带的位置偏南,会出现南方暴雨成灾,北方干旱少雨的异常现象。

②长江中下游地区进入梅雨期的时间偏晚。

③容易出现暖冬。

④西北太平洋和南海生成的台风数量偏少。

(2)拉尼娜现象对我国气候的影响

①我国容易出现冷冬热夏。

②在西北太平洋和南海地区生成及登陆我国的台风数量比常年偏多。

【活动】分析太平洋中东部海水温度变化对气候的影响

正常情况下,赤道附近太平洋东岸和西岸海水温度存在差异,从而在上空形成大气热力环流。下图示意正常年份热带太平洋上空近东西方向的大气热力环流。

问题

1.在图中用箭头表示大气运动方向,使之形成环流圈。

2.如果赤道附近太平洋东岸海水温度下降,说明其对环流的影响。

3.说明环流的变化对赤道附近太平洋东、西岸气候的影响。

答案

1.顺时针。

2.如果赤道附近太平洋东岸海水温度下降,上述环流将加强。

3.若环流加强,则赤道附近太平洋东岸气候更加干燥,西岸气候更加温暖、湿润;若环流减弱,则赤道附近太平洋东岸气候更加湿润,引发洪涝灾害,西岸气候干旱,甚至出现旱灾。

通过

维持

本章总结

巩固训练

1.读图,完成下面小题。

(1)图中表示海—气相互作用中水分交换的是(

)

A.①②

B.②③

C.③④

D.①④

(2)海洋是大气中水汽的主要来源,大西洋的海域中为大气提供水汽最少的是(

)

A.低纬海域

B.中低纬海域

C.高纬海域

D.中高纬海域

(3)沿海地区的气温年较差、日较差小的根本原因是(

)

A.海洋面积大

B.海水的比热容大

C.大气对海洋的调节作用明显

D.海水是热的不良导体

C

C

B

1.答案:(1)C;(2)C;(3)B

解析:(1)本题考查海—气相互作用中的水分交换。从图中可知,①为太阳辐射,②为海面长波辐射,③为蒸发,④为降水。故选C。

(2)本题考查气温对海—气相互作用的影响。高纬度地区气温低,海水温度低,蒸发少,提供给大气的水汽少,故选C。

(3)本题考查海洋对沿海地区气温的影响。由于海洋的比热容大,升温慢,降温也慢,海洋对沿海地区气温的调节作用明显。故选B。

2.下图为大西洋热量收入与支出的差值随纬度变化示意图。读图回答下列问题。

(1)图中大西洋热量收入与支出差值最大的纬度带是(

)

A.0°~20°N

B.0°~20°S

C.40°S~50°S

D.40°N~60°N

(2)该纬度带收入与支出差值最大的原因是(

)

A.纬度低,得到的太阳辐射能量多

B.纬度高,得到的太阳辐射能量少

C.寒流的作用明显

D.暖流的作用明显

D

D

2.答案:(1)D;(2)D

解析:(1)本题考查读图分析能力。从图中可以看出40°N~60°N处大西洋热量收入和支出的差值最大。故选D。

(2)本题考查大西洋热量收支差异的影响因素。大西洋40°N~60°N处热量收入(太阳辐射)远小于支出(主要通过海水蒸发),主要是由于受北大西洋暖流的影响,该地区水温较高,蒸发较强;而同纬度的40°S~60°S的收入和支出差值则较小,是因为该纬度的西风漂流为寒流,说明纬度高不是原因,故选D。

3.2015年11月,世界气象组织宣布:2015年全球地表温度可能是有记录以来的最高温度,这是由强厄尔尼诺现象和人类活动引发的全球变暖共同造成的。下图是厄尔尼诺现象形成过程中大气圈、水圈和生物圈的相互作用示意图。读图回答下面小题。

(1)厄尔尼诺现象形成过程中,太平洋东部水圈的显著变化是(

)

A.秘鲁沿岸表层海水流向受到影响

B.表层海水温度降低

C.冷海水上泛增强

D.营养物质增多

(2)厄尔尼诺现象形成过程中的相互作用反映了(

)

A.水圈的变化导致大气圈的变化

B.各圈层之间存在着物质运动和能量交换

C.南半球赤道附近东南信风增强

D.厄尔尼诺现象直接导致全球变暖

A

B

3.答案:(1)A;(2)B

解析:(1)根据材料可知,厄尔尼诺现象发生时,太平洋东部水圈的主要变化为秘鲁沿岸表层海水流向受到影响,表层海水的温度升高,冷海水上泛减弱,营养物质减少。故选A。

(2)厄尔尼诺现象是大气圈的变化导致水圈的变化,水圈的变化导致生物圈的变化,说明地理环境的各个圈层相互影响,相互渗透,各圈层之间存在着物质运动和能量交换,A错误、B正确;当厄尔尼诺现象发生时,南半球赤道附近东南信风减弱,C错误;全球变暖不是由厄尔尼诺现象直接导致的,D错误。故选B。

再见!

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪