高中语文统编版必修下册1.3《庖丁解牛》(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修下册1.3《庖丁解牛》(共22张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-12 21:25:30 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

初读课文,品味《庖丁解牛》的语言艺术

问题:本文涉及了哪些人物?

庖丁、文惠君

庖:厨师,职业名称;丁:名。因此“庖丁”,意为一个名叫“丁”的厨师。

文化常识

春秋战国时代,人们称呼以某种技艺为职业的人,习惯在其名字前面加上一个表其职业的词。如师旷,师,乐官的称谓。一个名叫旷的乐师。奕秋,奕,下棋的高手,一个名叫秋的下棋高手。

文惠君说了哪些话?

文惠君曰:“嘻,善哉!技盖至此乎?”

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

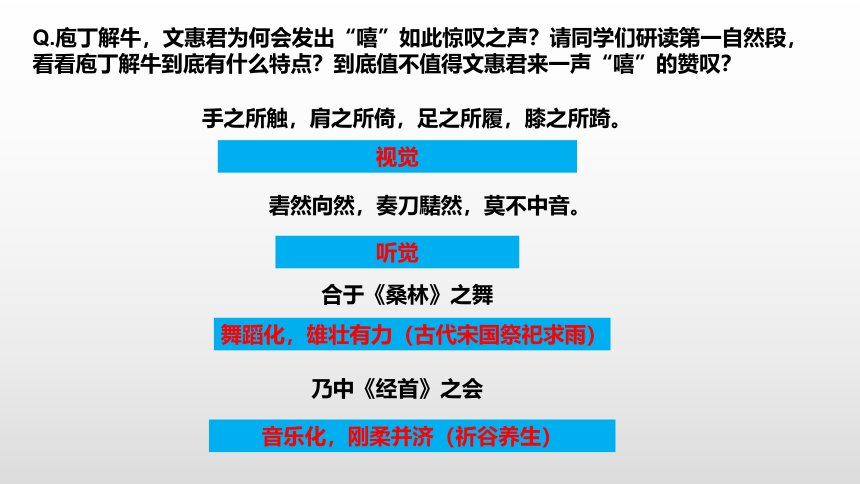

Q.庖丁解牛,文惠君为何会发出“嘻”如此惊叹之声?请同学们研读第一自然段,看看庖丁解牛到底有什么特点?到底值不值得文惠君来一声“嘻”的赞叹?

手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦。

乃中《经首》之会

砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。

视觉

听觉

合于《桑林》之舞

舞蹈化,雄壮有力(古代宋国祭祀求雨)

音乐化,刚柔并济(祈谷养生)

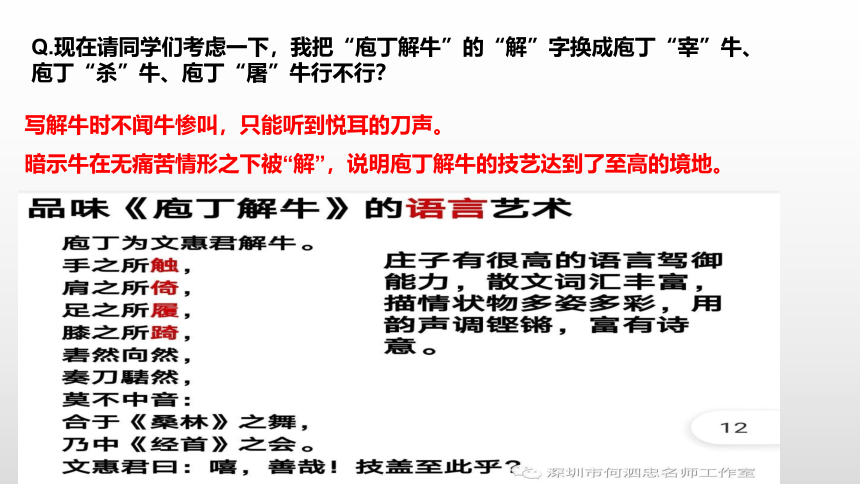

Q.现在请同学们考虑一下,我把“庖丁解牛”的“解”字换成庖丁“宰”牛、庖丁“杀”牛、庖丁“屠”牛行不行?

写解牛时不闻牛惨叫,只能听到悦耳的刀声。

暗示牛在无痛苦情形之下被“解”,说明庖丁解牛的技艺达到了至高的境地。

(二)再读课文,探究《庖丁解牛》的文学形象

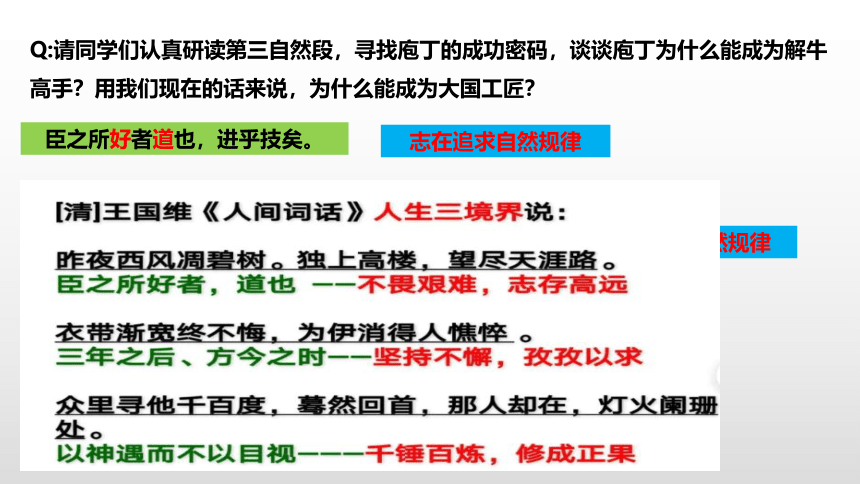

Q:请同学们认真研读第三自然段,寻找庖丁的成功密码,谈谈庖丁为什么能成为解牛高手?用我们现在的话来说,为什么能成为大国工匠?

臣之所好者道也,进乎技矣。

始臣之解牛之时,所见无非牛者。

三年之后,未尝见全牛也。

方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。

志在追求自然规律

坚持探索自然规律

依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎!

译文:依照牛的生理上的天然结构,砍入牛体筋骨相接的缝隙,顺着骨节间的空处进刀,依照牛体本来的构造,筋脉经络相连的地方和筋骨结合的地方,尚且不曾拿刀碰到过,更何况大骨呢!

顺其自然,不予强求。

良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。

今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。

彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎。

译文:如今,我的刀用了十九年,所宰的牛有几千头了,但刀刃锋利得就像刚在磨刀石上磨好的一样。那牛的骨节有间隙,而刀刃很薄;用很薄的刀刃插入有空隙的骨节,宽宽绰绰地,那么刀刃的运转必然是有余地的啊!因此,十九年来,刀刃还像刚从磨刀石上磨出来的一样。

以己之利攻彼之弊

虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。动刀甚微,謋然已解,如土委地。

译文:即使是这样,每当碰到筋骨交错聚结的地方,我看到那里很难下刀,就小心翼翼地提高警惕,视力集中到一点,动作缓慢下来,动起刀来非常轻,豁啦一声,牛的骨和肉一下子就解开了,就像泥土散落在地上一样。

谨慎

提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。

译文:我提着刀站立起来,为此举目四望,为此悠然自得,心满意足,然后把刀擦抹干净,收藏起来。”

乐业(热爱本职工作)

收敛锋芒,低调做人

(三)三读课文,探究《庖丁解牛》的文章结构

(四)四读课文,挖掘《庖丁解牛》的文化意蕴

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

第一,首先要“保身”。因为虽然修心可以解决很多问题,比如你的福报可能增长了等,但天道创造生命就是从身体结构开始的,所以,养生也要从这里先开始。

第二,要“全生”。“生”就是指身和心,身体是基础,心灵是根本,养心是养生之主,最终达到“吾丧我”的境界。

第三,要“养亲”。经过前面的养生,身体好了,心灵状态也好了,有余力了则应该“损有余以补不足”,照顾好自己的亲人。

第四,要“尽年”。也就是要“忘年忘义,振于无竞”,向着未来开放,遨游于无穷无尽的境界之中。

在庄子看来,处世的根本之道就在于要“缘督以为经”,也就是要走在中道上,但在具体的矛盾处理上,这种思路又该如何推进呢?

庄子的“养生之道”

《庖丁解牛》选自《庄子·养生主》,在这一章里,庄子集中阐释了自己的养生观念。但庄子所谓的养生,不是后来道教所研习的呼吸吐纳、伸筋拔骨的健身功法。这些功法当然可以达到延年益寿的目的,但是庄子从来没有把人视为等同于动物的自然人,而是把人看作身处天地间、身处社会中的人。对于人的生存来说,威胁并非来自内部,更不是来自身体机能的好坏。决定人能否长久而平安地生存的,主要是人们所身处的外部环境。现实的处境充斥着种种限制与危机,面对这些现实的困境,我们该如何应对呢?庄子更关注的是这个问题。庄子所追求的养生,是如何处理自己和他人以及社会的关系,如何在错综复杂荆棘遍地的环境中找到一个安全的存身之地,进而达到悠游自在的目的。

所以,牛的象征意义在庄子的养生层面也就有得到了明确,庄子用这种体型庞大的动物来象征的是我们所身处的现实社会。族庖便是生活中那些头脑简单的莽夫,遇到困境和限制只知横冲直撞,硬打硬拼。虽然未必会自取灭亡,但人的精气神也会有巨大损耗,“折”了锐气。而良庖则更像是那些有一定生活经验的人,他们绝不会莽撞行事。他们目标明确,针对性地做出自己对外部的回应,这种理性精神是我们如今都可以拥有的。但是庄子却说,即使如此,时间久了,人的精气神还是会一点点地被损耗。因为良庖虽然有更高明的生活经验,但是本质上还是在与外部环境对抗。我们常说要克服困难,战胜困难,这种精神是值得称道的,但是在庄子看来,这种做法是非常不养生的。

而庖丁式的人就不一样了,在面对庞杂的社会时,首先观察各种事物或情形的文理、骨节、肌理。我们未必要做到对整头牛有多么宏观的把握,但是对于细节则丝毫不能放过,等到各种文理、骨节、肌理都看清后,“目无全牛”又何妨呢?对于个体生存的保全来说,抽象的宏观意识和大局观意义并不大。对自己所处的生存环境本身细致的观察和理解才是最重要的。在如此透彻的观察基础上,庖丁要做的绝不是与之为敌,去战胜或者克服环境。庖丁看到了其缝隙,一头牛的骨节和肌理都很细密,但是却足够让庖丁手上的刀在里面自由游走。同样的,我们身处的社会固然是纷繁复杂的,但是对于每一个个体来说,总能找到让自己悠游其中的角落。就像亚历山大能够打下一片极其宏阔的疆土,但第欧根尼却也能在亚历山大的国土上找到自己的木桶,享受自己的阳光。

话说回来,庄子的养生观念毕竟不同于犬儒主义,他还强调了解牛时需要“依乎天理,批大郄,导大窾,因其固然”。也就是说,我们当然可以不必去看到一整头牛,但是对于属于牛的“天理”要有深刻的掌握,唯有此才能做到“因其固然”。这里的天理和固然,是的身体结构,是其骨节、肌理的规律,同时也对应着这个社会的客观规律。

庄子并不主张将精力都投注到知识的获取上,毕竟以有涯的生命去追求无涯的知识,这种做法对人本身伤害是巨大的,实在不是养生之举。但是,对外部环境的客观规律却是需要掌握的,一切生存策略和技巧,都需要以顺应客观规律为前提。

掌握了规律之后,在反复的实践中,庖丁让自己的技术达到了艺术的高度:

手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然响然,奏刀然,莫不中音,合于桑林之舞,乃中经首之会。

这明明是一次对牛的屠杀,庄子却用如此优美的语言来表现,以致于让我们忘掉了屠杀本身。现在我们记起来了,就不免要问一句为什么——庄子为什么要借屠牛的过程,来传达自己的养生理念呢?

或许,是为了用这个残酷的活动来提醒我们这背后所蕴含的养生理念的重要性。外部环境是残酷的,人在社会中实际上更多时候不可能是手拿菜刀的庖丁,我们更可能是有被“解”风险的牛。我们无法让自己手中的菜刀在现实这头牛的骨节缝隙中游走,我们手中没有刀,我们只能让自己在外部环境的刀丛里游走。庄子是积极乐观的,鼓励我们用艺术的、诗化的目光去看待生活,如此才能让自己的生活本身成为艺术,并用这优美的艺术般的生活来超越现实的残酷。但在将优美付诸实践的同时,我们仍需时刻牢记这是一场屠杀,我们需要慎之又慎。在遇到极端复杂的情况时,庖丁也强调了小心谨慎的重要性:

虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微,砉然已解,如土委地。

我们应该记得,“踌躇满志”并不发生在事前,在最后的“踌躇满志”到来之前,我们已经十分小心谨慎地应对种种困境了。

初读课文,品味《庖丁解牛》的语言艺术

问题:本文涉及了哪些人物?

庖丁、文惠君

庖:厨师,职业名称;丁:名。因此“庖丁”,意为一个名叫“丁”的厨师。

文化常识

春秋战国时代,人们称呼以某种技艺为职业的人,习惯在其名字前面加上一个表其职业的词。如师旷,师,乐官的称谓。一个名叫旷的乐师。奕秋,奕,下棋的高手,一个名叫秋的下棋高手。

文惠君说了哪些话?

文惠君曰:“嘻,善哉!技盖至此乎?”

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

Q.庖丁解牛,文惠君为何会发出“嘻”如此惊叹之声?请同学们研读第一自然段,看看庖丁解牛到底有什么特点?到底值不值得文惠君来一声“嘻”的赞叹?

手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦。

乃中《经首》之会

砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。

视觉

听觉

合于《桑林》之舞

舞蹈化,雄壮有力(古代宋国祭祀求雨)

音乐化,刚柔并济(祈谷养生)

Q.现在请同学们考虑一下,我把“庖丁解牛”的“解”字换成庖丁“宰”牛、庖丁“杀”牛、庖丁“屠”牛行不行?

写解牛时不闻牛惨叫,只能听到悦耳的刀声。

暗示牛在无痛苦情形之下被“解”,说明庖丁解牛的技艺达到了至高的境地。

(二)再读课文,探究《庖丁解牛》的文学形象

Q:请同学们认真研读第三自然段,寻找庖丁的成功密码,谈谈庖丁为什么能成为解牛高手?用我们现在的话来说,为什么能成为大国工匠?

臣之所好者道也,进乎技矣。

始臣之解牛之时,所见无非牛者。

三年之后,未尝见全牛也。

方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。

志在追求自然规律

坚持探索自然规律

依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎!

译文:依照牛的生理上的天然结构,砍入牛体筋骨相接的缝隙,顺着骨节间的空处进刀,依照牛体本来的构造,筋脉经络相连的地方和筋骨结合的地方,尚且不曾拿刀碰到过,更何况大骨呢!

顺其自然,不予强求。

良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。

今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。

彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎。

译文:如今,我的刀用了十九年,所宰的牛有几千头了,但刀刃锋利得就像刚在磨刀石上磨好的一样。那牛的骨节有间隙,而刀刃很薄;用很薄的刀刃插入有空隙的骨节,宽宽绰绰地,那么刀刃的运转必然是有余地的啊!因此,十九年来,刀刃还像刚从磨刀石上磨出来的一样。

以己之利攻彼之弊

虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟。动刀甚微,謋然已解,如土委地。

译文:即使是这样,每当碰到筋骨交错聚结的地方,我看到那里很难下刀,就小心翼翼地提高警惕,视力集中到一点,动作缓慢下来,动起刀来非常轻,豁啦一声,牛的骨和肉一下子就解开了,就像泥土散落在地上一样。

谨慎

提刀而立,为之四顾,为之踌躇满志,善刀而藏之。

译文:我提着刀站立起来,为此举目四望,为此悠然自得,心满意足,然后把刀擦抹干净,收藏起来。”

乐业(热爱本职工作)

收敛锋芒,低调做人

(三)三读课文,探究《庖丁解牛》的文章结构

(四)四读课文,挖掘《庖丁解牛》的文化意蕴

文惠君曰:“善哉!吾闻庖丁之言,得养生焉。”

第一,首先要“保身”。因为虽然修心可以解决很多问题,比如你的福报可能增长了等,但天道创造生命就是从身体结构开始的,所以,养生也要从这里先开始。

第二,要“全生”。“生”就是指身和心,身体是基础,心灵是根本,养心是养生之主,最终达到“吾丧我”的境界。

第三,要“养亲”。经过前面的养生,身体好了,心灵状态也好了,有余力了则应该“损有余以补不足”,照顾好自己的亲人。

第四,要“尽年”。也就是要“忘年忘义,振于无竞”,向着未来开放,遨游于无穷无尽的境界之中。

在庄子看来,处世的根本之道就在于要“缘督以为经”,也就是要走在中道上,但在具体的矛盾处理上,这种思路又该如何推进呢?

庄子的“养生之道”

《庖丁解牛》选自《庄子·养生主》,在这一章里,庄子集中阐释了自己的养生观念。但庄子所谓的养生,不是后来道教所研习的呼吸吐纳、伸筋拔骨的健身功法。这些功法当然可以达到延年益寿的目的,但是庄子从来没有把人视为等同于动物的自然人,而是把人看作身处天地间、身处社会中的人。对于人的生存来说,威胁并非来自内部,更不是来自身体机能的好坏。决定人能否长久而平安地生存的,主要是人们所身处的外部环境。现实的处境充斥着种种限制与危机,面对这些现实的困境,我们该如何应对呢?庄子更关注的是这个问题。庄子所追求的养生,是如何处理自己和他人以及社会的关系,如何在错综复杂荆棘遍地的环境中找到一个安全的存身之地,进而达到悠游自在的目的。

所以,牛的象征意义在庄子的养生层面也就有得到了明确,庄子用这种体型庞大的动物来象征的是我们所身处的现实社会。族庖便是生活中那些头脑简单的莽夫,遇到困境和限制只知横冲直撞,硬打硬拼。虽然未必会自取灭亡,但人的精气神也会有巨大损耗,“折”了锐气。而良庖则更像是那些有一定生活经验的人,他们绝不会莽撞行事。他们目标明确,针对性地做出自己对外部的回应,这种理性精神是我们如今都可以拥有的。但是庄子却说,即使如此,时间久了,人的精气神还是会一点点地被损耗。因为良庖虽然有更高明的生活经验,但是本质上还是在与外部环境对抗。我们常说要克服困难,战胜困难,这种精神是值得称道的,但是在庄子看来,这种做法是非常不养生的。

而庖丁式的人就不一样了,在面对庞杂的社会时,首先观察各种事物或情形的文理、骨节、肌理。我们未必要做到对整头牛有多么宏观的把握,但是对于细节则丝毫不能放过,等到各种文理、骨节、肌理都看清后,“目无全牛”又何妨呢?对于个体生存的保全来说,抽象的宏观意识和大局观意义并不大。对自己所处的生存环境本身细致的观察和理解才是最重要的。在如此透彻的观察基础上,庖丁要做的绝不是与之为敌,去战胜或者克服环境。庖丁看到了其缝隙,一头牛的骨节和肌理都很细密,但是却足够让庖丁手上的刀在里面自由游走。同样的,我们身处的社会固然是纷繁复杂的,但是对于每一个个体来说,总能找到让自己悠游其中的角落。就像亚历山大能够打下一片极其宏阔的疆土,但第欧根尼却也能在亚历山大的国土上找到自己的木桶,享受自己的阳光。

话说回来,庄子的养生观念毕竟不同于犬儒主义,他还强调了解牛时需要“依乎天理,批大郄,导大窾,因其固然”。也就是说,我们当然可以不必去看到一整头牛,但是对于属于牛的“天理”要有深刻的掌握,唯有此才能做到“因其固然”。这里的天理和固然,是的身体结构,是其骨节、肌理的规律,同时也对应着这个社会的客观规律。

庄子并不主张将精力都投注到知识的获取上,毕竟以有涯的生命去追求无涯的知识,这种做法对人本身伤害是巨大的,实在不是养生之举。但是,对外部环境的客观规律却是需要掌握的,一切生存策略和技巧,都需要以顺应客观规律为前提。

掌握了规律之后,在反复的实践中,庖丁让自己的技术达到了艺术的高度:

手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然响然,奏刀然,莫不中音,合于桑林之舞,乃中经首之会。

这明明是一次对牛的屠杀,庄子却用如此优美的语言来表现,以致于让我们忘掉了屠杀本身。现在我们记起来了,就不免要问一句为什么——庄子为什么要借屠牛的过程,来传达自己的养生理念呢?

或许,是为了用这个残酷的活动来提醒我们这背后所蕴含的养生理念的重要性。外部环境是残酷的,人在社会中实际上更多时候不可能是手拿菜刀的庖丁,我们更可能是有被“解”风险的牛。我们无法让自己手中的菜刀在现实这头牛的骨节缝隙中游走,我们手中没有刀,我们只能让自己在外部环境的刀丛里游走。庄子是积极乐观的,鼓励我们用艺术的、诗化的目光去看待生活,如此才能让自己的生活本身成为艺术,并用这优美的艺术般的生活来超越现实的残酷。但在将优美付诸实践的同时,我们仍需时刻牢记这是一场屠杀,我们需要慎之又慎。在遇到极端复杂的情况时,庖丁也强调了小心谨慎的重要性:

虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微,砉然已解,如土委地。

我们应该记得,“踌躇满志”并不发生在事前,在最后的“踌躇满志”到来之前,我们已经十分小心谨慎地应对种种困境了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])