能量之源——光与光合作用

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

第五章 第四节

能量之源——光与光合作用

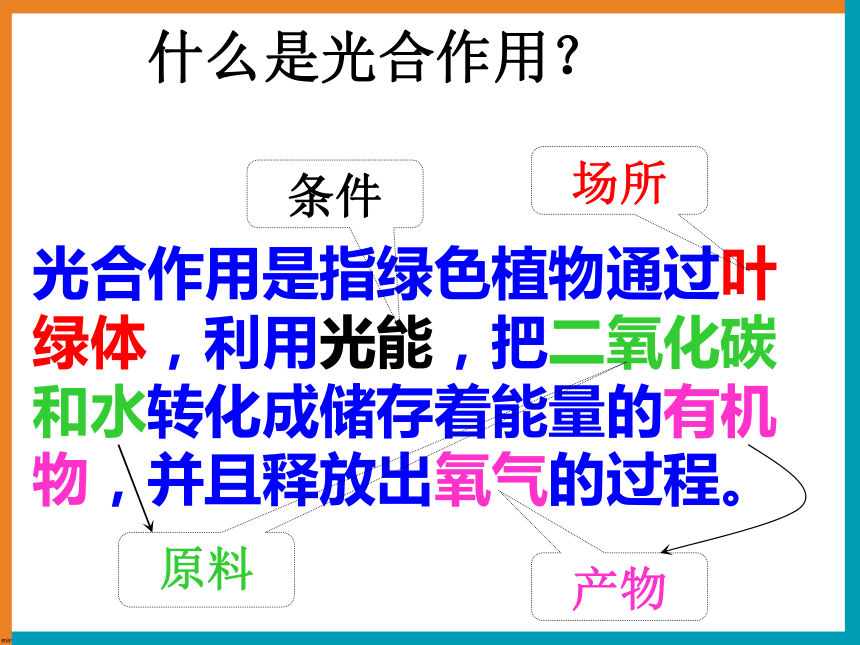

什么是光合作用?

光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。

场所

条件

产物

原料

人们得出这一认识经历了漫长的探索历程,科学家们用了200多年的时间,经过无数次的实验才对光合作用有了一个比较清楚的认识。现在我们就沿着科学家们探寻的足迹,去体验他们认识问题的思维过程和科学探索的乐趣。

观点:植物体由“土壤汁”构成,即植物生长发育所需的物质完全来自土壤。

问题:植物生长所需的物质来自何处?

亚里士多德(Aristotle)

五年后

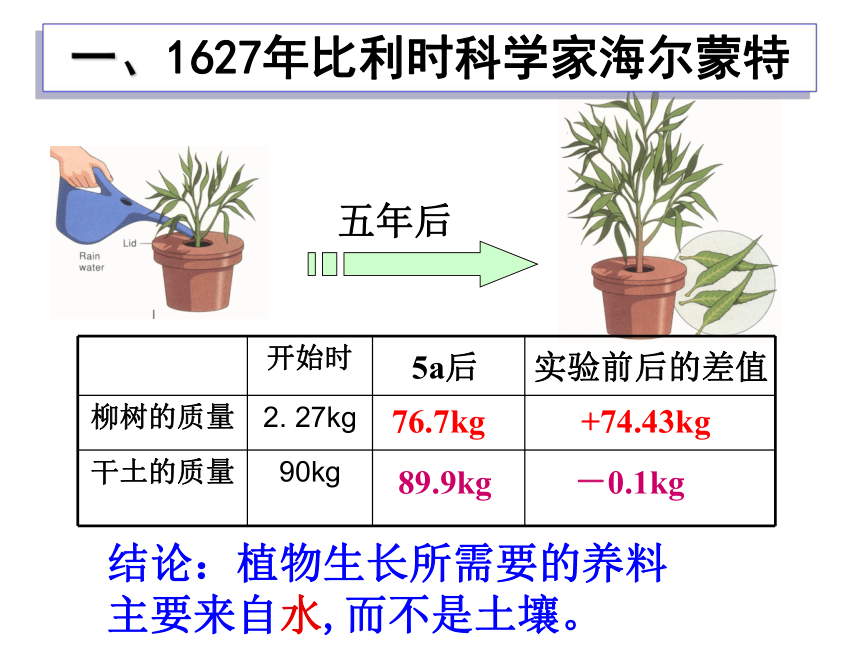

一、1627年比利时科学家海尔蒙特

开始时

柳树的质量 2. 27kg

干土的质量 90kg

+74.43kg

-0.1kg

结论:植物生长所需要的养料主要来自水,而不是土壤。

76.7kg

89.9kg

5a后

实验前后的差值

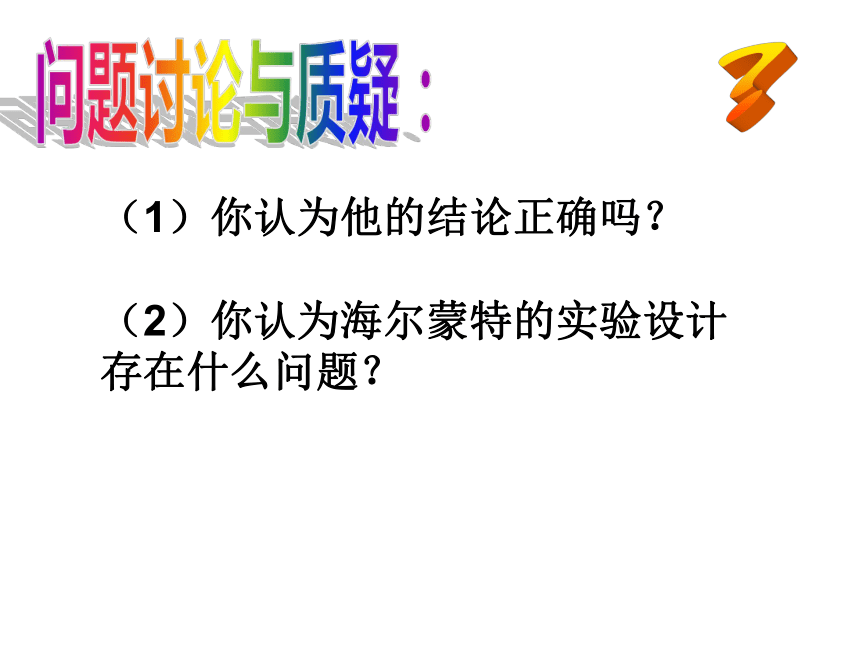

(1)你认为他的结论正确吗?

(2)你认为海尔蒙特的实验设计存在什么问题?

结论:

植物可以更新污浊的空气。

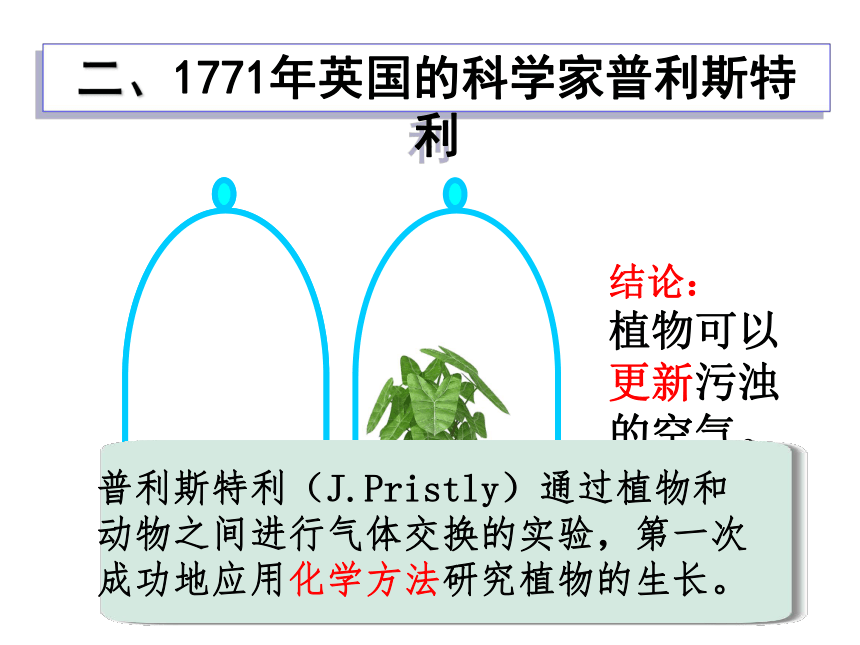

二、1771年英国的科学家普利斯特利

甲

乙

普利斯特利(J.Pristly)通过植物和动物之间进行气体交换的实验,第一次成功地应用化学方法研究植物的生长。

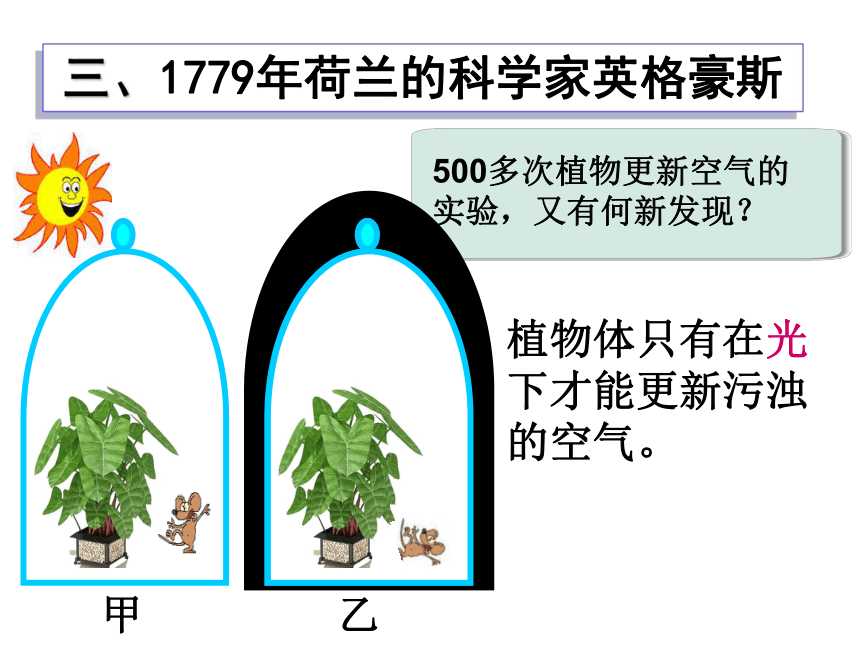

三、1779年荷兰的科学家英格豪斯

500多次植物更新空气的实验,又有何新发现?

植物体只有在光下才能更新污浊的空气。

甲

乙

(1)为什么学者们会得到不同的实验结果呢?

(2)你认为普利斯特利在实验中忽视了哪种条件?

普利斯特利的的实验有时成功,有时失败,可能的原因是什么?

可能是在无光的条件下做的实验,因

为无光时,植物不进行光合作用,只

进行细胞呼吸,所以没有释放氧气,

而是释放二氧化碳,所以实验失败!

1779年,荷兰科学家英格豪斯做了

500多次植物更新空气的实验,结

果发现:普利斯特利的实验只有在

阳光照射下才能成功;植物体只有

绿叶才能更新污浊的空气。

1785年,法国科学家拉瓦锡发现了空

气的组成,人们才明确绿叶在光下放

出的气体是氧气,吸收的是二氧化碳。

在这一过程中,光能哪里去了呢?

1845年,德国科学家梅耶根据能量

转化与守恒定律明确指出,植物在

进行光合作用时,把光能转化成化

学能储存起来。

光能转化成化学能,储存于什么物

质中呢?也就是植物在吸收水分和

二氧化碳、释放氧气的过程中,还

产生了什么物质呢?

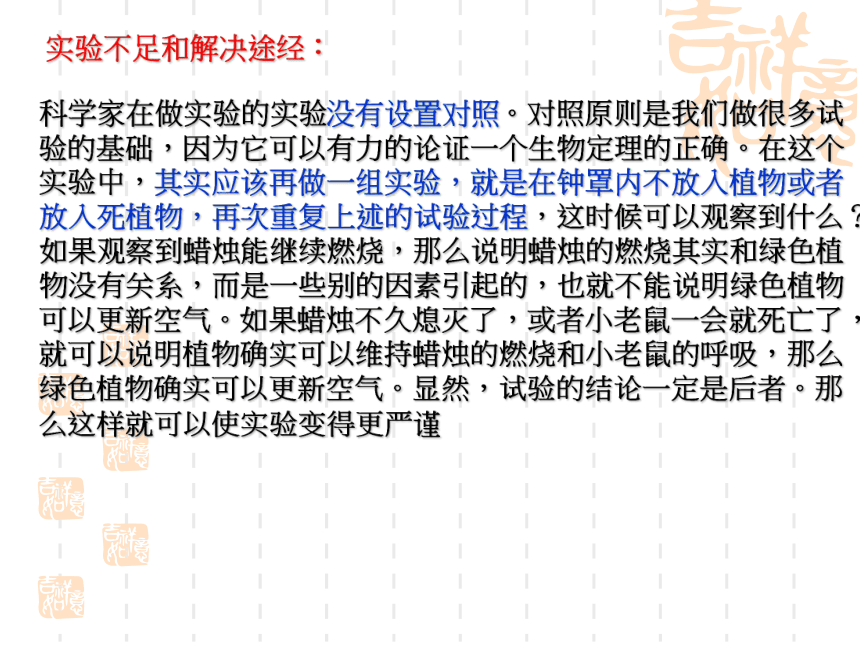

实验不足和解决途经:

科学家在做实验的实验没有设置对照。对照原则是我们做很多试验的基础,因为它可以有力的论证一个生物定理的正确。在这个实验中,其实应该再做一组实验,就是在钟罩内不放入植物或者放入死植物,再次重复上述的试验过程,这时候可以观察到什么?如果观察到蜡烛能继续燃烧,那么说明蜡烛的燃烧其实和绿色植物没有关系,而是一些别的因素引起的,也就不能说明绿色植物可以更新空气。如果蜡烛不久熄灭了,或者小老鼠一会就死亡了,就可以说明植物确实可以维持蜡烛的燃烧和小老鼠的呼吸,那么绿色植物确实可以更新空气。显然,试验的结论一定是后者。那么这样就可以使实验变得更严谨

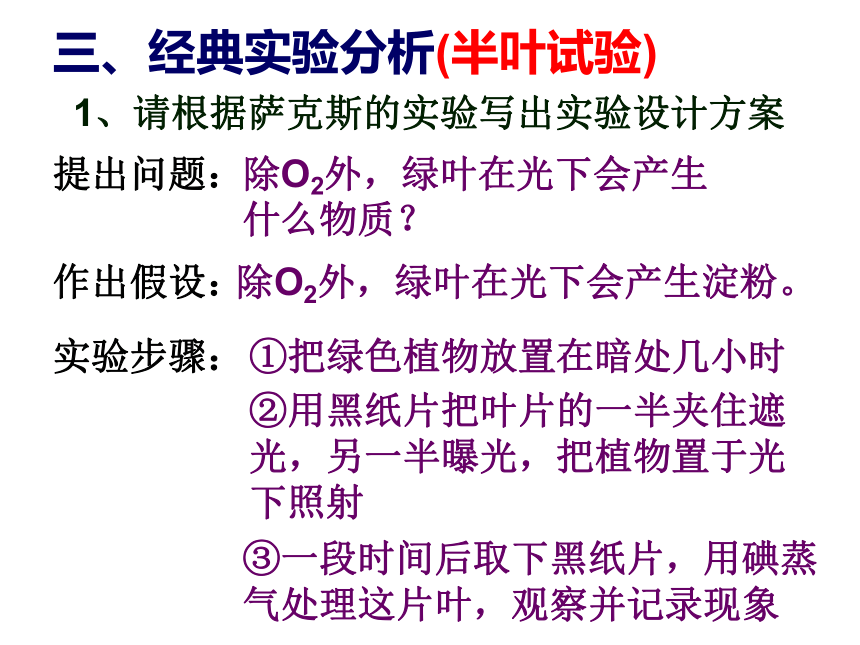

三、经典实验分析(半叶试验)

1、请根据萨克斯的实验写出实验设计方案

提出问题:

除O2外,绿叶在光下会产生什么物质?

作出假设:

除O2外,绿叶在光下会产生淀粉。

实验步骤:

①把绿色植物放置在暗处几小时

②用黑纸片把叶片的一半夹住遮光,另一半曝光,把植物置于光下照射

③一段时间后取下黑纸片,用碘蒸气处理这片叶,观察并记录现象

实验现象:

曝光的一半呈深蓝色,遮光的一半没有颜色变化。

实验结论:

光合作用的产物除O2外,还有淀粉。

2、分析实验设计

①此实验是否设置了对照?

②对照组是?

对照组:一般来说,是指保持原有状态(未做处理)或已知影响因素所造成结果的一组实验。

实验组:人为改变条件(人为特别处理)或未知实验结果的一组实验。

参考问题:

①为什么要把绿叶在暗处放置一昼夜?

②叶片部分遮光,部分曝光,目的是什么?

③这个实验得出什么结论?

结论:植物在光下产生了淀粉

四、1864年德国的植物学家萨克斯采用碘液检测淀粉的方法进行实验

萨克斯,J.von Sachs (1832~1897)

暗处理

叶部分遮光

光照

滴加碘液

1、该实验中若曝光时间过长,遮光处经碘液处理后也呈现蓝色,其原因是

有机物在植物体内能够转移,若实验中曝光时间过长,曝光处的淀粉可运输到遮光处。可见,实验时间的长短将影响实验结果。若实验中观察到遮光处也呈蓝色,原因可能是叶片在暗处放置时间过短(有机物未耗尽)或曝光时间过长(有机物发生了转移)

1880年,美国科学家恩格尔曼的水绵实验

光合作用的场所究

竟在什么地方呢?

早在100多年前美国科学家恩格尔

曼就以水绵和好氧细菌为实验材

料,很好地解答了这个问题!

水绵是常见的淡水藻类

每条水绵由许多个结构相同的长筒状细胞连接而成。

水绵很明显的特点是:叶绿体呈带状,螺旋排列在细胞里。

极 细 光 束

黑暗中

光照下

恩格尔曼实验示意图

结论:叶绿体是进行光合作用的主要场所

思考:

1.为什么选用水绵做为实验材料?

2.为什么选用黑暗并且没有空气的环境?

3.为什么先用极细光束照射水绵,而后又让水绵完全曝露在 光下?

因为水绵不仅有细而长的带状叶绿体,而且螺旋分布于细胞中,便于进行观察和分析研究。

为了排除实验前环境中光线和氧的影响,确保实验的准确性。

先选极细光束,用好氧细菌检测,能准确判断水绵细胞中释放氧的部位;而后用完全曝光的水绵与之做对照,从而证明了实验结果完全是光照引起的,并且氧是由叶绿体释放出来的。

恩格尔曼的实验,证明了光合作用的场所是叶绿体。实验是在黑暗和没有空气的环境中进行的,没有空气那么就缺少光合作用的原料二氧化碳,光合作用就不能进行,那怎么会有氧气产生呢?

"没有空气那么就缺少光合作用的原料二氧化碳,光合作用就不能进行"这种说法是不正确的 希尔现象:叶绿体在离体无CO2条件下给予光照,有氧气的释放 只能说没有二氧化碳,光合作用不能连续进行

光合作用的原料有水和二氧化碳,

那么,光合作用释放的氧气到底

是来自二氧化碳还是来自水呢?

随着技术的进步,人们发现了放射性

同位素,利用放射性同位素做示踪原

子,为解决氧气是来自水还是二氧化

碳提供了技术手段。1939年,美国的

科学家鲁宾和卡门利用同位素标记法,

用18O做示踪原子,对光合作用的产物

氧气中氧的来源进行了探究。

CO2

H218O

C18O2

H2O

预测1:第一组为O2,第二组为18O2,来自H2O;

预测2:第一组为18O2 ,第二组为O2 ,来自CO2;

预测3:两组既有18O2、也有O2,来自两者。

第一组

第二组

预测1:第一组为O2,第二组为18O2,来自H2O;

CO2

H218O

18O2

C18O2

H2O

O2

结论:光合作用释放的氧气来自水

第一组

第二组

返回

1939年鲁宾和卡门的实验

实验分析:鲁宾-卡门实验中是否利用了对照实验方法?若是,则自变量是什么?若不是,那为什么?

是,自变量是CO2和H2O中的O是否为18O。

光合作用产生的有机

物又是怎样合成的呢?

20世纪40年代,美国科

学家卡尔文利用放射性

同位素14C标记的14CO2做

实验研究这一问题。最

终探明CO2中的碳在光合

作用中转化成有机物中

的碳的途径,这一途径

称为卡尔文循环。

1961年诺贝

尔化学奖得主

人们认为水分是植物建造自身的原料

普利斯特利证实植物可更新污浊的空气

英格豪斯证明光与绿叶是上述实验的条件

化学成分明确放出的是氧气,吸收的是二氧化碳

梅耶指出光能转换成化学能储存起来

萨克斯证明光合作用产物有淀粉

恩格尔曼证明光合作用的场所是叶绿体

鲁宾、卡门证明光合作用释放的氧气来自水

卡尔文探明CO2中的碳转化成有机物中碳的途径

场所 光 ①恩格尔曼的水绵实验

条件 叶绿体 ②英格豪斯的实验

能量转化 CO2和H2O ③梅耶根据能量转化与

守恒定律指出

原料 有机物和O2 ④普利斯特利的实验

产物 光能→化学能 ⑤萨克斯的实验

练习:请把光合作用概念的要点内容与相应的实验连线,并将各实验按时间先后排序。

各实验按时间先后排序:

④②③⑤①

课后拓展提升:

请应用普利斯特利的实验装置和萨克斯的实验处理方法验证CO2是光合作用必需的原料。

提示:

①自变量是?如何设置?

②如何设计实验装置?

③如何检测实验结果?

分析:

结论:

A 装置内存在CO2

B 装置中不存在CO2

CO2是光合作用的原料之一。

探究光合作用需要CO2实验装置

第五章 第四节

能量之源——光与光合作用

什么是光合作用?

光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。

场所

条件

产物

原料

人们得出这一认识经历了漫长的探索历程,科学家们用了200多年的时间,经过无数次的实验才对光合作用有了一个比较清楚的认识。现在我们就沿着科学家们探寻的足迹,去体验他们认识问题的思维过程和科学探索的乐趣。

观点:植物体由“土壤汁”构成,即植物生长发育所需的物质完全来自土壤。

问题:植物生长所需的物质来自何处?

亚里士多德(Aristotle)

五年后

一、1627年比利时科学家海尔蒙特

开始时

柳树的质量 2. 27kg

干土的质量 90kg

+74.43kg

-0.1kg

结论:植物生长所需要的养料主要来自水,而不是土壤。

76.7kg

89.9kg

5a后

实验前后的差值

(1)你认为他的结论正确吗?

(2)你认为海尔蒙特的实验设计存在什么问题?

结论:

植物可以更新污浊的空气。

二、1771年英国的科学家普利斯特利

甲

乙

普利斯特利(J.Pristly)通过植物和动物之间进行气体交换的实验,第一次成功地应用化学方法研究植物的生长。

三、1779年荷兰的科学家英格豪斯

500多次植物更新空气的实验,又有何新发现?

植物体只有在光下才能更新污浊的空气。

甲

乙

(1)为什么学者们会得到不同的实验结果呢?

(2)你认为普利斯特利在实验中忽视了哪种条件?

普利斯特利的的实验有时成功,有时失败,可能的原因是什么?

可能是在无光的条件下做的实验,因

为无光时,植物不进行光合作用,只

进行细胞呼吸,所以没有释放氧气,

而是释放二氧化碳,所以实验失败!

1779年,荷兰科学家英格豪斯做了

500多次植物更新空气的实验,结

果发现:普利斯特利的实验只有在

阳光照射下才能成功;植物体只有

绿叶才能更新污浊的空气。

1785年,法国科学家拉瓦锡发现了空

气的组成,人们才明确绿叶在光下放

出的气体是氧气,吸收的是二氧化碳。

在这一过程中,光能哪里去了呢?

1845年,德国科学家梅耶根据能量

转化与守恒定律明确指出,植物在

进行光合作用时,把光能转化成化

学能储存起来。

光能转化成化学能,储存于什么物

质中呢?也就是植物在吸收水分和

二氧化碳、释放氧气的过程中,还

产生了什么物质呢?

实验不足和解决途经:

科学家在做实验的实验没有设置对照。对照原则是我们做很多试验的基础,因为它可以有力的论证一个生物定理的正确。在这个实验中,其实应该再做一组实验,就是在钟罩内不放入植物或者放入死植物,再次重复上述的试验过程,这时候可以观察到什么?如果观察到蜡烛能继续燃烧,那么说明蜡烛的燃烧其实和绿色植物没有关系,而是一些别的因素引起的,也就不能说明绿色植物可以更新空气。如果蜡烛不久熄灭了,或者小老鼠一会就死亡了,就可以说明植物确实可以维持蜡烛的燃烧和小老鼠的呼吸,那么绿色植物确实可以更新空气。显然,试验的结论一定是后者。那么这样就可以使实验变得更严谨

三、经典实验分析(半叶试验)

1、请根据萨克斯的实验写出实验设计方案

提出问题:

除O2外,绿叶在光下会产生什么物质?

作出假设:

除O2外,绿叶在光下会产生淀粉。

实验步骤:

①把绿色植物放置在暗处几小时

②用黑纸片把叶片的一半夹住遮光,另一半曝光,把植物置于光下照射

③一段时间后取下黑纸片,用碘蒸气处理这片叶,观察并记录现象

实验现象:

曝光的一半呈深蓝色,遮光的一半没有颜色变化。

实验结论:

光合作用的产物除O2外,还有淀粉。

2、分析实验设计

①此实验是否设置了对照?

②对照组是?

对照组:一般来说,是指保持原有状态(未做处理)或已知影响因素所造成结果的一组实验。

实验组:人为改变条件(人为特别处理)或未知实验结果的一组实验。

参考问题:

①为什么要把绿叶在暗处放置一昼夜?

②叶片部分遮光,部分曝光,目的是什么?

③这个实验得出什么结论?

结论:植物在光下产生了淀粉

四、1864年德国的植物学家萨克斯采用碘液检测淀粉的方法进行实验

萨克斯,J.von Sachs (1832~1897)

暗处理

叶部分遮光

光照

滴加碘液

1、该实验中若曝光时间过长,遮光处经碘液处理后也呈现蓝色,其原因是

有机物在植物体内能够转移,若实验中曝光时间过长,曝光处的淀粉可运输到遮光处。可见,实验时间的长短将影响实验结果。若实验中观察到遮光处也呈蓝色,原因可能是叶片在暗处放置时间过短(有机物未耗尽)或曝光时间过长(有机物发生了转移)

1880年,美国科学家恩格尔曼的水绵实验

光合作用的场所究

竟在什么地方呢?

早在100多年前美国科学家恩格尔

曼就以水绵和好氧细菌为实验材

料,很好地解答了这个问题!

水绵是常见的淡水藻类

每条水绵由许多个结构相同的长筒状细胞连接而成。

水绵很明显的特点是:叶绿体呈带状,螺旋排列在细胞里。

极 细 光 束

黑暗中

光照下

恩格尔曼实验示意图

结论:叶绿体是进行光合作用的主要场所

思考:

1.为什么选用水绵做为实验材料?

2.为什么选用黑暗并且没有空气的环境?

3.为什么先用极细光束照射水绵,而后又让水绵完全曝露在 光下?

因为水绵不仅有细而长的带状叶绿体,而且螺旋分布于细胞中,便于进行观察和分析研究。

为了排除实验前环境中光线和氧的影响,确保实验的准确性。

先选极细光束,用好氧细菌检测,能准确判断水绵细胞中释放氧的部位;而后用完全曝光的水绵与之做对照,从而证明了实验结果完全是光照引起的,并且氧是由叶绿体释放出来的。

恩格尔曼的实验,证明了光合作用的场所是叶绿体。实验是在黑暗和没有空气的环境中进行的,没有空气那么就缺少光合作用的原料二氧化碳,光合作用就不能进行,那怎么会有氧气产生呢?

"没有空气那么就缺少光合作用的原料二氧化碳,光合作用就不能进行"这种说法是不正确的 希尔现象:叶绿体在离体无CO2条件下给予光照,有氧气的释放 只能说没有二氧化碳,光合作用不能连续进行

光合作用的原料有水和二氧化碳,

那么,光合作用释放的氧气到底

是来自二氧化碳还是来自水呢?

随着技术的进步,人们发现了放射性

同位素,利用放射性同位素做示踪原

子,为解决氧气是来自水还是二氧化

碳提供了技术手段。1939年,美国的

科学家鲁宾和卡门利用同位素标记法,

用18O做示踪原子,对光合作用的产物

氧气中氧的来源进行了探究。

CO2

H218O

C18O2

H2O

预测1:第一组为O2,第二组为18O2,来自H2O;

预测2:第一组为18O2 ,第二组为O2 ,来自CO2;

预测3:两组既有18O2、也有O2,来自两者。

第一组

第二组

预测1:第一组为O2,第二组为18O2,来自H2O;

CO2

H218O

18O2

C18O2

H2O

O2

结论:光合作用释放的氧气来自水

第一组

第二组

返回

1939年鲁宾和卡门的实验

实验分析:鲁宾-卡门实验中是否利用了对照实验方法?若是,则自变量是什么?若不是,那为什么?

是,自变量是CO2和H2O中的O是否为18O。

光合作用产生的有机

物又是怎样合成的呢?

20世纪40年代,美国科

学家卡尔文利用放射性

同位素14C标记的14CO2做

实验研究这一问题。最

终探明CO2中的碳在光合

作用中转化成有机物中

的碳的途径,这一途径

称为卡尔文循环。

1961年诺贝

尔化学奖得主

人们认为水分是植物建造自身的原料

普利斯特利证实植物可更新污浊的空气

英格豪斯证明光与绿叶是上述实验的条件

化学成分明确放出的是氧气,吸收的是二氧化碳

梅耶指出光能转换成化学能储存起来

萨克斯证明光合作用产物有淀粉

恩格尔曼证明光合作用的场所是叶绿体

鲁宾、卡门证明光合作用释放的氧气来自水

卡尔文探明CO2中的碳转化成有机物中碳的途径

场所 光 ①恩格尔曼的水绵实验

条件 叶绿体 ②英格豪斯的实验

能量转化 CO2和H2O ③梅耶根据能量转化与

守恒定律指出

原料 有机物和O2 ④普利斯特利的实验

产物 光能→化学能 ⑤萨克斯的实验

练习:请把光合作用概念的要点内容与相应的实验连线,并将各实验按时间先后排序。

各实验按时间先后排序:

④②③⑤①

课后拓展提升:

请应用普利斯特利的实验装置和萨克斯的实验处理方法验证CO2是光合作用必需的原料。

提示:

①自变量是?如何设置?

②如何设计实验装置?

③如何检测实验结果?

分析:

结论:

A 装置内存在CO2

B 装置中不存在CO2

CO2是光合作用的原料之一。

探究光合作用需要CO2实验装置

同课章节目录

- 第一章 走近细胞

- 第1节 从生物圈到细胞

- 第2节 细胞的多样性和统一性

- 第二章 组成细胞的分子

- 第1节 细胞中的元素和化合物

- 第2节 生命活动的主要承担者──蛋白质

- 第3节 遗传信息的携带者──核酸

- 第4节 细胞中的糖类和脂质

- 第5节 细胞中的无机物

- 第三章 细胞的基本结构

- 第1节 细胞膜──系统的边界

- 第2节 细胞器──系统内的分工合作

- 第3节 细胞核──系统的控制中心

- 第四章 细胞的物质输入和输出

- 第1节 物质跨膜运输的实例

- 第2节 生物膜的流动镶嵌模型

- 第3节 物质跨膜运输的方式

- 第五章 细胞的能量供应和利用

- 第1节 降低化学反应活化能的酶

- 第2节 细胞的能量“通货”──ATP

- 第3节 ATP的主要来源──细胞呼吸

- 第4节 能量之源——光与光合作用

- 第六章 细胞的生命历程

- 第1节 细胞的增殖

- 第2节 细胞的分化

- 第3节 细胞的衰老和凋亡

- 第4节 细胞的癌变