2.2《红烛》课件33张 PPT 2021—2022学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 2.2《红烛》课件33张 PPT 2021—2022学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-13 07:09:08 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

红烛一般在什么样的场合出现?

古代文化中,红烛常见于婚礼、祝寿、春节等喜庆的场合。

今天这首诗,却会让我们看到红烛的另一种面貌。

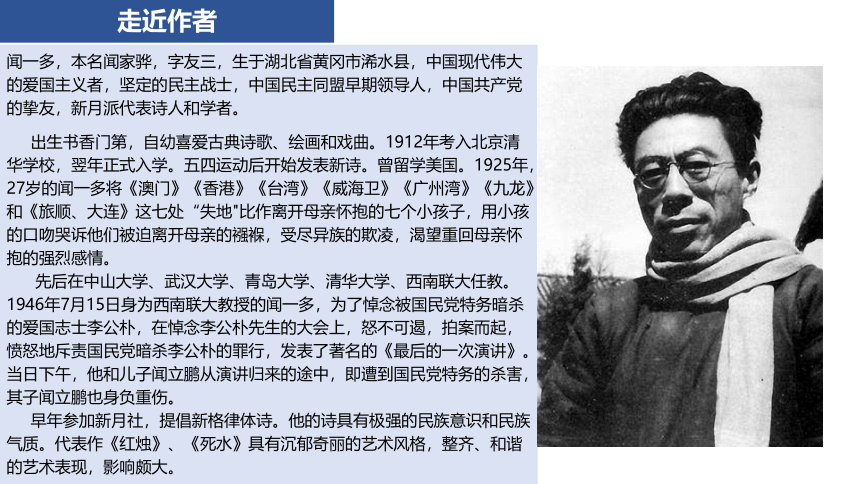

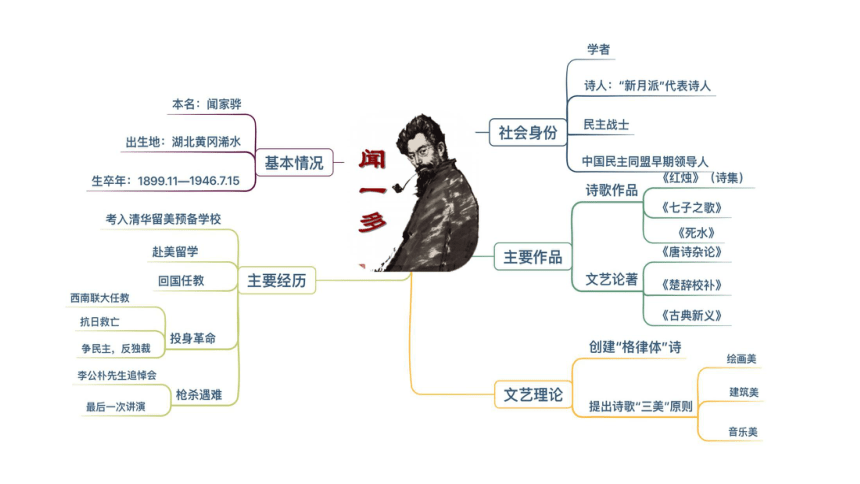

走近作者

闻一多,本名闻家骅,字友三,生于湖北省黄冈市浠水县,中国现代伟大的爱国主义者,坚定的民主战士,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,新月派代表诗人和学者。

出生书香门第,自幼喜爱古典诗歌、绘画和戏曲。1912年考入北京清华学校,翌年正式入学。五四运动后开始发表新诗。曾留学美国。1925年,27岁的闻一多将《澳门》《香港》《台湾》《威海卫》《广州湾》《九龙》和《旅顺、大连》这七处“失地"比作离开母亲怀抱的七个小孩子,用小孩的口吻哭诉他们被迫离开母亲的襁褓,受尽异族的欺凌,渴望重回母亲怀抱的强烈感情。

先后在中山大学、武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联大任教。1946年7月15日身为西南联大教授的闻一多,为了悼念被国民党特务暗杀的爱国志士李公朴,在悼念李公朴先生的大会上,怒不可遏,拍案而起,愤怒地斥责国民党暗杀李公朴的罪行,发表了著名的《最后的一次演讲》。当日下午,他和儿子闻立鹏从演讲归来的途中,即遭到国民党特务的杀害,其子闻立鹏也身负重伤。

早年参加新月社,提倡新格律体诗。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。代表作《红烛》、《死水》具有沉郁奇丽的艺术风格,整齐、和谐的艺术表现,影响颇大。

闻一多简介

创作背景

1922年闻一多赴美国留学,他不堪忍受身为中国人受到的歧视,写过许多篇爱国诗篇。1926年他怀着对祖国的渴念和期望从美国归来,但看到的是北洋军阀统治下民不聊生、政治腐败、经济凋弊的黑暗现实,令他极为失望,他痛呼“我来了,我喊一声:这不是我的中华,不对,不对!”正是这种为现实所冷却了的爱和期望,成为了本首诗的深层根基。

诗集《红烛》由诗人在清华和美国两个时期的作品组成。它的内容丰富广泛,既反映了当时青年知识分子不满现实的思想情绪,更表现了诗人希望献身艺术、报效祖国的理想;既反映了诗人对西方社会的失望和愤恨,更表现了诗人炽热的爱国思乡之情,同时,既有对爱情、对自然的歌颂和赞美,也有对前途感到渺茫的感伤和哀怨。诗集《红烛》不但以浓烈的色彩独树一帜,而且还以丰富的想象、精练的语言、典型的东方风格,形成了自己的独特个性。这首与诗集同名的诗篇,就是诗集《红烛》的序诗。

1922年,闻一多远渡重洋留学美国,他的行囊里装的还就是薄薄的一本杜甫诗集。美国的发达他看在眼里,中国的贫穷和战乱他刻在心里。在家书中,他说:“一个有思想的中国青年,留居美国的滋味,非笔墨所能形容。”在美国,有的中国同学去理发,却因为就是有色人种,门都没进去,告到法院虽然胜诉。

可就是店老板还就是要求中国学生只能偷偷地来理发。毕业典礼上,惯例就是男女生成对上前接受毕业文凭,但六个中国男生只能自己结成三对走向讲台。

因为没有美国女生愿意和他们站在一起。每每耳闻目睹这些事,闻一多都会痛苦地折断手中的笔。当时的中国,军阀混战,民不聊生。他知道,很多不堪卒读的话语。都可以用来形容祖国的苦难,但他写下的诗句却就是“我要赞美我祖国的花,我要赞美我如花的祖国”。有人说:“国家就是腐败的,到处丑恶,不值得爱。”

闻一多痛心地反驳道:“不对,只要就是你的祖国,再丑、再恶,也要爱他。”他常把自己的诗寄给国内的朋友们。也常常提醒道:“不要误会我想的就是狭义的家,我所想的就是中国的山川,中国的草木,中国的鸟兽,中国的屋宇,中国的人”。

人物轶事

1923年1-9月大事记

1月——孙中山发表《中国国民党宣言》。共产国际执行委员会通过相关决议,促进了第一次国共合作。

2月——京汉铁路工人在郑州举行工会成立大会,遭到中国直系军阀吴佩孚的武力阻挠,总工会遂发动全路工人于2月4日实行总罢工。京汉铁路总工会江岸分会委员长、共产党员林祥谦及武汉工团联分会律师施洋英勇就义。亦称为“二七惨案”。

3月——孙中山在广州重新组成大元帅府。胡适大力提倡研究国学。

4月——毛泽东创办《新时代》杂志。北京发生军警闹饷事件。冯玉祥率兵包围国务院。

5月——临城发生惊动中外的火车大劫案。

6月——长沙日军枪杀平民。中共在广州召开中国共产党第三次全国代表大会。

7月——中国共产党机关刊物《前锋》月刊第一期出版,陈独秀发表《中国农民问题》一文。

8月——鲁迅第一部小说集《呐喊》由北京新潮社出版。

9月——闻一多诗集《红烛》出版。

风起云涌的时代!

五四运动,是1919年5月4日发生在北京的一场以青年学生为主,广大群众、市民、工商人士等阶层共同参与的,通过示威游行、请愿、罢工、暴力对抗政府等多种形式进行的爱国运动,是中国人民彻底的反对帝国主义、封建主义的爱国运动,又称"五四风雷"。

起因,第一次世界大战期间,欧洲列强无暇东顾,日本乘机加强对中国的侵略,严重损害了中国的主权。中国人民的反日情绪日渐增长。1919年巴黎和会上中国外交的失败,引发了伟大的五四运动。

从1918年11月的"公理战胜强权"庆典,到次年1月的巴黎会议,短短两个月时间,当时的中国充分诠释了"自古弱国无外交"

的定律,所谓的"公理战胜强权"不过是一个美丽的童话。面对这样屈辱的局面,从5月4日开始,北京的学生纷纷罢课,组织演讲、宣传,随后天津、上海、广州、南京、杭州、武汉、济南的学生、工人也给予支持。

背景知识:五四运动

五四运动精神:爱国、进步、民主、科学

文学常识:新月派

新月派:现代新诗史上一个重要的诗歌流派,受泰戈尔《新月集》影响。以1927年为界分为前后两个时期。

前期自1926年春始,以北京的《晨报副刊·诗镌》为阵地,主要成员有闻一多、徐志摩、朱湘、饶孟侃、孙大雨等。

1927年春,胡适、徐志摩、闻一多、梁实秋等人创办新月书店,次年又创办《新月》月刊,"新月派"的主要活动转移到上海,这是后期新月派。它以《新月》月刊和1930年创刊的《诗刊》季刊为主要阵地,新加入成员有陈梦家、方玮德、卞之琳等。

他们不满于“五四”以后“自由诗人”忽视诗艺的作风,提倡新格律诗,针对当时的新诗形式过分散体化而提出来的。这一主张奠定了新格律学派的理论基础,因此新月派又被称为"新格律诗派"。

文学常识:诗歌的“三美”

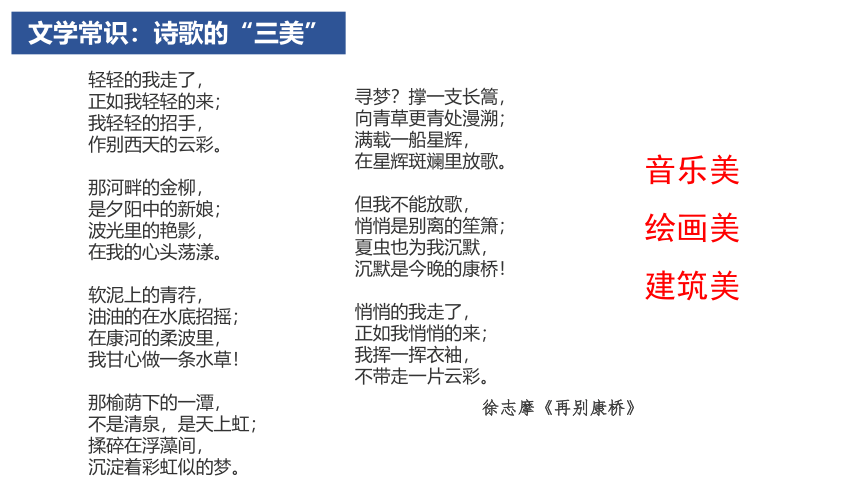

“三美”:新月派的新诗主张,闻一多提出了“三美”即“音乐美、绘画美、建筑美”。

具体而言,“音乐美”强调“有音尺、有平仄,有韵脚”;“绘画美”强调词藻的选择要秾丽、鲜明,有色彩感;每一句诗都可以形成一个独立存在的画面。“建筑美”强调“有节的匀称,有句的均齐”。其主要目的是在诗的内容和诗的格式上都拥有美。

文学常识:诗歌的“三美”

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

波光里的艳影,

在我的心头荡漾。

软泥上的青荇,

油油的在水底招摇;

在康河的柔波里,

我甘心做一条水草!

那榆荫下的一潭,

不是清泉,是天上虹;

揉碎在浮藻间,

沉淀着彩虹似的梦。

寻梦?撑一支长篙,

向青草更青处漫溯;

满载一船星辉,

在星辉斑斓里放歌。

但我不能放歌,

悄悄是别离的笙箫;

夏虫也为我沉默,

沉默是今晚的康桥!

悄悄的我走了,

正如我悄悄的来;

我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩。

徐志摩《再别康桥》

音乐美

绘画美

建筑美

1、了解新诗的魅力,理解诗歌的结构美和情感美

理解“红烛”的意象。

2、了解本文抒情脉络和抒情方式。

3、理解诗人献身祖国、甘愿自我牺牲的爱国精神。

学习目标

第三部分

文本研读

这是一首什么题材的诗歌?特点是什么?

这是一首咏物诗

咏物诗是托物言志的诗歌,通过事物的咏叹体现人文思想。咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情。在诗中作者或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的愿望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

这首诗中,作者通过对红烛的描写和歌咏,来表达自己的情感。

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,可是一般颜色?

第1节主要内容:

诗人怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出?

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

相互依存

失去蜡,才得到光

矛盾!冲突!

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出?

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

自问自答、思考觉悟

从“一误再误”到“不误,不误!”是诗人__________________的过程。

体现红烛精神的可贵。

反映时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中遇到的矛盾和获得的觉悟。

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出?

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

第2~3节主要内容:

诗人对红烛自我牺牲精神的讴歌

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

既制了,便烧着!

如何理解这句话?

活着就要让生命之火熊熊燃烧,让智慧和才能放出熊熊的火光。

借着红烛的形象激励自己,表达自己的信念和心愿。

梦

监狱

血、灵魂

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

世人是

怎样的

民众尚未觉醒

血性犹存但麻木不仁

犹如深陷囹圄受着禁锢

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

借着红烛的形象激励自己,表达自己的信念和心愿。

如红烛照亮沉睡的中国,使民众觉悟、奋起,从帝国主义、封建主义的精神枷锁中获得解放。

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

第四节主要内容:

诗人对红烛的殷殷寄语,

也是诗人的自勉自励。

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。//

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!//

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉底花儿,

结成快乐的果子!

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。//

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!//

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉底花儿,

结成快乐的果子!

这几节的基调是怎样的?

热烈而忧伤。

用了什么修辞手法?

拟人。

提出了一个什么问题?

“又何苦伤心流泪?”

这个问题的答案是什么?

“是残风来侵你的光芒”、“烧得不稳”、“着急”

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。//

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!//

是矛盾的现象;

是同情、惊疑的呼唤。

无私无畏地牺牲是为了

照亮别人、照亮世界。

但世界太黑暗,蜡炬之火未成燎原之势,反映作者在现实生活中心中所涌现的矛盾、痛苦、挣扎。

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!//

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉底花儿,

结成快乐的果子!

残风:象征黑暗反动势力

诗人经过一番求索,恍然大悟。体现了诗人自己怀着拯救祖国的美好愿望,因受到黑暗反动势力的阻挠感到壮志难酬,为世人而痛哭流涕的情感。

泪会白流吗?

“培出花儿”“结成果子”。

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。//

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!//

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉底花儿,

结成快乐的果子!

第5~7节主要内容:

诗人对烛泪的思考,对红烛的劝慰

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

歌颂这红烛

歌颂这奉献的精神

歌颂这来之不易的光明

这样的因果关系是多么不公平、不合理,但又是社会使然。

同情的呼唤

劝导鼓励的呼唤

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

怎么理解“莫问收获,但问耕耘”?

人们通常说“一分耕耘,一分收获”,这本是理所应当的。但是,在不合理的社会中,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国、热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,是极其伟大崇高的献身精神。

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

第8~9节主要内容:

从外在形态上提取红烛精神,进一步归纳为“莫问收获,但问耕耘。”

分析情感

分析

“红烛”的情感线索

1.怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛。

2—3.对红烛自我牺牲精神的讴歌。

4.对红烛的殷殷寄语,对自己的自勉自励。

5—7.对烛泪的思考,对红烛的劝慰

8—9.对红烛同情的呼唤和劝导鼓励的呼唤。

莫问收获

但问耕耘

(彻底奉献的人生哲学)

对红烛殷殷寄语

表自己拳拳心迹

总结

早先所知的闻一多先生,并非诗人,而是斗士。这与他的死有关,一副斗士的铁骨,被那最后的演讲承载着,撞击过每一个中国人的心。由此想到了屈子,虽赴死的方式不同,却都感天动地,悲壮激越。有人道屈子首先是政治家,而后才是诗人,因为政治家使其择死;然而让后人年年端午而祭,则是诗人之死,死得诗意。我想闻先生震撼人心之死,大概亦如此吧。如果说屈子的香荃使之永恒,闻先生的红烛则使斗士不朽!

红烛之泪,是先生流自心底之忧国热泪;红烛之光,是先生燃其生命所发之爱国之光。

拓展阅读:闻一多《死水》

死水

这是一沟绝望的死水,

清风吹不起半点漪沦。

不如多扔些破铜烂铁,

爽性泼你的剩菜残羹。

也许铜的要绿成翡翠,

铁罐上锈出几瓣桃花;

再让油腻织一层罗绮,

霉菌给他蒸出些云霞。

让死水酵成一沟绿酒,

漂满了珍珠似的白沫;

小珠们笑声变成大珠,

又被偷酒的花蚊咬破。

那么一沟绝望的死水,

也就夸得上几分鲜明。

如果青蛙耐不住寂寞,

又算死水叫出了歌声。

这是一沟绝望的死水,

这里断不是美的所在,

不如让给丑恶来开垦,

看它造出个什么世界。

红烛一般在什么样的场合出现?

古代文化中,红烛常见于婚礼、祝寿、春节等喜庆的场合。

今天这首诗,却会让我们看到红烛的另一种面貌。

走近作者

闻一多,本名闻家骅,字友三,生于湖北省黄冈市浠水县,中国现代伟大的爱国主义者,坚定的民主战士,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,新月派代表诗人和学者。

出生书香门第,自幼喜爱古典诗歌、绘画和戏曲。1912年考入北京清华学校,翌年正式入学。五四运动后开始发表新诗。曾留学美国。1925年,27岁的闻一多将《澳门》《香港》《台湾》《威海卫》《广州湾》《九龙》和《旅顺、大连》这七处“失地"比作离开母亲怀抱的七个小孩子,用小孩的口吻哭诉他们被迫离开母亲的襁褓,受尽异族的欺凌,渴望重回母亲怀抱的强烈感情。

先后在中山大学、武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联大任教。1946年7月15日身为西南联大教授的闻一多,为了悼念被国民党特务暗杀的爱国志士李公朴,在悼念李公朴先生的大会上,怒不可遏,拍案而起,愤怒地斥责国民党暗杀李公朴的罪行,发表了著名的《最后的一次演讲》。当日下午,他和儿子闻立鹏从演讲归来的途中,即遭到国民党特务的杀害,其子闻立鹏也身负重伤。

早年参加新月社,提倡新格律体诗。他的诗具有极强的民族意识和民族气质。代表作《红烛》、《死水》具有沉郁奇丽的艺术风格,整齐、和谐的艺术表现,影响颇大。

闻一多简介

创作背景

1922年闻一多赴美国留学,他不堪忍受身为中国人受到的歧视,写过许多篇爱国诗篇。1926年他怀着对祖国的渴念和期望从美国归来,但看到的是北洋军阀统治下民不聊生、政治腐败、经济凋弊的黑暗现实,令他极为失望,他痛呼“我来了,我喊一声:这不是我的中华,不对,不对!”正是这种为现实所冷却了的爱和期望,成为了本首诗的深层根基。

诗集《红烛》由诗人在清华和美国两个时期的作品组成。它的内容丰富广泛,既反映了当时青年知识分子不满现实的思想情绪,更表现了诗人希望献身艺术、报效祖国的理想;既反映了诗人对西方社会的失望和愤恨,更表现了诗人炽热的爱国思乡之情,同时,既有对爱情、对自然的歌颂和赞美,也有对前途感到渺茫的感伤和哀怨。诗集《红烛》不但以浓烈的色彩独树一帜,而且还以丰富的想象、精练的语言、典型的东方风格,形成了自己的独特个性。这首与诗集同名的诗篇,就是诗集《红烛》的序诗。

1922年,闻一多远渡重洋留学美国,他的行囊里装的还就是薄薄的一本杜甫诗集。美国的发达他看在眼里,中国的贫穷和战乱他刻在心里。在家书中,他说:“一个有思想的中国青年,留居美国的滋味,非笔墨所能形容。”在美国,有的中国同学去理发,却因为就是有色人种,门都没进去,告到法院虽然胜诉。

可就是店老板还就是要求中国学生只能偷偷地来理发。毕业典礼上,惯例就是男女生成对上前接受毕业文凭,但六个中国男生只能自己结成三对走向讲台。

因为没有美国女生愿意和他们站在一起。每每耳闻目睹这些事,闻一多都会痛苦地折断手中的笔。当时的中国,军阀混战,民不聊生。他知道,很多不堪卒读的话语。都可以用来形容祖国的苦难,但他写下的诗句却就是“我要赞美我祖国的花,我要赞美我如花的祖国”。有人说:“国家就是腐败的,到处丑恶,不值得爱。”

闻一多痛心地反驳道:“不对,只要就是你的祖国,再丑、再恶,也要爱他。”他常把自己的诗寄给国内的朋友们。也常常提醒道:“不要误会我想的就是狭义的家,我所想的就是中国的山川,中国的草木,中国的鸟兽,中国的屋宇,中国的人”。

人物轶事

1923年1-9月大事记

1月——孙中山发表《中国国民党宣言》。共产国际执行委员会通过相关决议,促进了第一次国共合作。

2月——京汉铁路工人在郑州举行工会成立大会,遭到中国直系军阀吴佩孚的武力阻挠,总工会遂发动全路工人于2月4日实行总罢工。京汉铁路总工会江岸分会委员长、共产党员林祥谦及武汉工团联分会律师施洋英勇就义。亦称为“二七惨案”。

3月——孙中山在广州重新组成大元帅府。胡适大力提倡研究国学。

4月——毛泽东创办《新时代》杂志。北京发生军警闹饷事件。冯玉祥率兵包围国务院。

5月——临城发生惊动中外的火车大劫案。

6月——长沙日军枪杀平民。中共在广州召开中国共产党第三次全国代表大会。

7月——中国共产党机关刊物《前锋》月刊第一期出版,陈独秀发表《中国农民问题》一文。

8月——鲁迅第一部小说集《呐喊》由北京新潮社出版。

9月——闻一多诗集《红烛》出版。

风起云涌的时代!

五四运动,是1919年5月4日发生在北京的一场以青年学生为主,广大群众、市民、工商人士等阶层共同参与的,通过示威游行、请愿、罢工、暴力对抗政府等多种形式进行的爱国运动,是中国人民彻底的反对帝国主义、封建主义的爱国运动,又称"五四风雷"。

起因,第一次世界大战期间,欧洲列强无暇东顾,日本乘机加强对中国的侵略,严重损害了中国的主权。中国人民的反日情绪日渐增长。1919年巴黎和会上中国外交的失败,引发了伟大的五四运动。

从1918年11月的"公理战胜强权"庆典,到次年1月的巴黎会议,短短两个月时间,当时的中国充分诠释了"自古弱国无外交"

的定律,所谓的"公理战胜强权"不过是一个美丽的童话。面对这样屈辱的局面,从5月4日开始,北京的学生纷纷罢课,组织演讲、宣传,随后天津、上海、广州、南京、杭州、武汉、济南的学生、工人也给予支持。

背景知识:五四运动

五四运动精神:爱国、进步、民主、科学

文学常识:新月派

新月派:现代新诗史上一个重要的诗歌流派,受泰戈尔《新月集》影响。以1927年为界分为前后两个时期。

前期自1926年春始,以北京的《晨报副刊·诗镌》为阵地,主要成员有闻一多、徐志摩、朱湘、饶孟侃、孙大雨等。

1927年春,胡适、徐志摩、闻一多、梁实秋等人创办新月书店,次年又创办《新月》月刊,"新月派"的主要活动转移到上海,这是后期新月派。它以《新月》月刊和1930年创刊的《诗刊》季刊为主要阵地,新加入成员有陈梦家、方玮德、卞之琳等。

他们不满于“五四”以后“自由诗人”忽视诗艺的作风,提倡新格律诗,针对当时的新诗形式过分散体化而提出来的。这一主张奠定了新格律学派的理论基础,因此新月派又被称为"新格律诗派"。

文学常识:诗歌的“三美”

“三美”:新月派的新诗主张,闻一多提出了“三美”即“音乐美、绘画美、建筑美”。

具体而言,“音乐美”强调“有音尺、有平仄,有韵脚”;“绘画美”强调词藻的选择要秾丽、鲜明,有色彩感;每一句诗都可以形成一个独立存在的画面。“建筑美”强调“有节的匀称,有句的均齐”。其主要目的是在诗的内容和诗的格式上都拥有美。

文学常识:诗歌的“三美”

轻轻的我走了,

正如我轻轻的来;

我轻轻的招手,

作别西天的云彩。

那河畔的金柳,

是夕阳中的新娘;

波光里的艳影,

在我的心头荡漾。

软泥上的青荇,

油油的在水底招摇;

在康河的柔波里,

我甘心做一条水草!

那榆荫下的一潭,

不是清泉,是天上虹;

揉碎在浮藻间,

沉淀着彩虹似的梦。

寻梦?撑一支长篙,

向青草更青处漫溯;

满载一船星辉,

在星辉斑斓里放歌。

但我不能放歌,

悄悄是别离的笙箫;

夏虫也为我沉默,

沉默是今晚的康桥!

悄悄的我走了,

正如我悄悄的来;

我挥一挥衣袖,

不带走一片云彩。

徐志摩《再别康桥》

音乐美

绘画美

建筑美

1、了解新诗的魅力,理解诗歌的结构美和情感美

理解“红烛”的意象。

2、了解本文抒情脉络和抒情方式。

3、理解诗人献身祖国、甘愿自我牺牲的爱国精神。

学习目标

第三部分

文本研读

这是一首什么题材的诗歌?特点是什么?

这是一首咏物诗

咏物诗是托物言志的诗歌,通过事物的咏叹体现人文思想。咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情。在诗中作者或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的愿望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

这首诗中,作者通过对红烛的描写和歌咏,来表达自己的情感。

红烛啊!

这样红的烛!

诗人啊!

吐出你的心来比比,可是一般颜色?

第1节主要内容:

诗人怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出?

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

相互依存

失去蜡,才得到光

矛盾!冲突!

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出?

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

自问自答、思考觉悟

从“一误再误”到“不误,不误!”是诗人__________________的过程。

体现红烛精神的可贵。

反映时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中遇到的矛盾和获得的觉悟。

红烛啊!

是谁制的蜡——给你躯体?

是谁点的火——点着灵魂?

为何更须烧蜡成灰,

然后才放光出?

一误再误;

矛盾!冲突!

红烛啊!

不误,不误!

原是要“烧”出你的光来——

这正是自然的方法。

第2~3节主要内容:

诗人对红烛自我牺牲精神的讴歌

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

既制了,便烧着!

如何理解这句话?

活着就要让生命之火熊熊燃烧,让智慧和才能放出熊熊的火光。

借着红烛的形象激励自己,表达自己的信念和心愿。

梦

监狱

血、灵魂

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

世人是

怎样的

民众尚未觉醒

血性犹存但麻木不仁

犹如深陷囹圄受着禁锢

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

借着红烛的形象激励自己,表达自己的信念和心愿。

如红烛照亮沉睡的中国,使民众觉悟、奋起,从帝国主义、封建主义的精神枷锁中获得解放。

红烛啊!

既制了,便烧着!

烧罢!烧罢!

烧破世人的梦,

烧沸世人的血——

也救出他们的灵魂,

也捣破他们的监狱!

第四节主要内容:

诗人对红烛的殷殷寄语,

也是诗人的自勉自励。

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。//

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!//

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉底花儿,

结成快乐的果子!

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。//

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!//

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉底花儿,

结成快乐的果子!

这几节的基调是怎样的?

热烈而忧伤。

用了什么修辞手法?

拟人。

提出了一个什么问题?

“又何苦伤心流泪?”

这个问题的答案是什么?

“是残风来侵你的光芒”、“烧得不稳”、“着急”

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。//

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!//

是矛盾的现象;

是同情、惊疑的呼唤。

无私无畏地牺牲是为了

照亮别人、照亮世界。

但世界太黑暗,蜡炬之火未成燎原之势,反映作者在现实生活中心中所涌现的矛盾、痛苦、挣扎。

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!//

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉底花儿,

结成快乐的果子!

残风:象征黑暗反动势力

诗人经过一番求索,恍然大悟。体现了诗人自己怀着拯救祖国的美好愿望,因受到黑暗反动势力的阻挠感到壮志难酬,为世人而痛哭流涕的情感。

泪会白流吗?

“培出花儿”“结成果子”。

红烛啊!

你心火发光之期,

正是泪流开始之日。//

红烛啊!

匠人造了你,

原是为烧的。

既已烧着,

又何苦伤心流泪?

哦!我知道了!

是残风来侵你的光芒,

你烧得不稳时,

才着急得流泪!//

红烛啊!

流罢!你怎能不流呢?

请将你的脂膏,

不息地流向人间,

培出慰藉底花儿,

结成快乐的果子!

第5~7节主要内容:

诗人对烛泪的思考,对红烛的劝慰

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

歌颂这红烛

歌颂这奉献的精神

歌颂这来之不易的光明

这样的因果关系是多么不公平、不合理,但又是社会使然。

同情的呼唤

劝导鼓励的呼唤

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

怎么理解“莫问收获,但问耕耘”?

人们通常说“一分耕耘,一分收获”,这本是理所应当的。但是,在不合理的社会中,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国、热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,是极其伟大崇高的献身精神。

红烛啊!

你流一滴泪,灰一分心。

灰心流泪你的果,创造光明你的因。

红烛啊!

“莫问收获,但问耕耘。”

第8~9节主要内容:

从外在形态上提取红烛精神,进一步归纳为“莫问收获,但问耕耘。”

分析情感

分析

“红烛”的情感线索

1.怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛。

2—3.对红烛自我牺牲精神的讴歌。

4.对红烛的殷殷寄语,对自己的自勉自励。

5—7.对烛泪的思考,对红烛的劝慰

8—9.对红烛同情的呼唤和劝导鼓励的呼唤。

莫问收获

但问耕耘

(彻底奉献的人生哲学)

对红烛殷殷寄语

表自己拳拳心迹

总结

早先所知的闻一多先生,并非诗人,而是斗士。这与他的死有关,一副斗士的铁骨,被那最后的演讲承载着,撞击过每一个中国人的心。由此想到了屈子,虽赴死的方式不同,却都感天动地,悲壮激越。有人道屈子首先是政治家,而后才是诗人,因为政治家使其择死;然而让后人年年端午而祭,则是诗人之死,死得诗意。我想闻先生震撼人心之死,大概亦如此吧。如果说屈子的香荃使之永恒,闻先生的红烛则使斗士不朽!

红烛之泪,是先生流自心底之忧国热泪;红烛之光,是先生燃其生命所发之爱国之光。

拓展阅读:闻一多《死水》

死水

这是一沟绝望的死水,

清风吹不起半点漪沦。

不如多扔些破铜烂铁,

爽性泼你的剩菜残羹。

也许铜的要绿成翡翠,

铁罐上锈出几瓣桃花;

再让油腻织一层罗绮,

霉菌给他蒸出些云霞。

让死水酵成一沟绿酒,

漂满了珍珠似的白沫;

小珠们笑声变成大珠,

又被偷酒的花蚊咬破。

那么一沟绝望的死水,

也就夸得上几分鲜明。

如果青蛙耐不住寂寞,

又算死水叫出了歌声。

这是一沟绝望的死水,

这里断不是美的所在,

不如让给丑恶来开垦,

看它造出个什么世界。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读