江苏省如皋市部分学校2022届高三上学期9月第一次质量检测历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省如皋市部分学校2022届高三上学期9月第一次质量检测历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 77.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-12 23:00:30 | ||

图片预览

文档简介

如皋市部分学校2022届高三上学期9月第一次质量检测

历

史

试

题

一、单项选择题:共16题,每题3分,共48分。每题只有一个选项最符合题意。

1.

春秋中后期效力于卿大夫的家臣流动性增强,家臣“从一而终”、“不事贰君”的观念被打破,“臣一主二”之事更是屡见不鲜。这说明了

A.百家争鸣局面形成

B.儒学主流地位确立

C.宗法分封制的瓦解

D.官僚政治开始形成

2.

下表反映了汉代农业生产的部分情况。据表中信息可知汉代

记述

出处

赵过“用耦犁,二牛三人。”

《汉书·食货志》

二牛曳引,前有一人拉着牛辔导牛,后面一人扶犁耕作。

王莽“新朝”牛耕画像石

二牛驾犁,一人扶柄耕作,但无牛环牛辔和牵牛人。

东汉牛耕壁画

A.犁耕技术得到不断提髙

B.小农经济不断发展

C.精耕细作实现质的突破

D.铁犁牛耕普及全国

3.唐宋时期人们注重服饰仪表,有“衣裳不知洁,人前满面羞。行时无风采,坐在下行头”的诗文记述;朱熹更指出“童蒙之学,始于衣服冠履”。据此可知唐宋时代

A.理学观念影响了生活服饰

B.礼仪教养的准则深入人心

C.史料实证可借助诗文记述

D.崇尚穿着折射了社会富有

4.982年,北宋太宗下诏,将荒芜的土地分给那些“勤稼穑”而缺乏种子和土地的农户。并要求“明立要契,举借种粮......,俟收成依契约分,无致争讼官司”。1155年,南宋高宗下诏:“若见佃人不愿承彻,即开具田段、坐落去处、所纳租课数目,另行招人承佃。”这说明宋代

A.人身依附关系日趋松弛

B.生产关系发生新的变化

C.南方经济水平超越北方

D.人地矛盾突出危及统治

5.中医学历史上有过三次意义重大的发展高潮,春秋战国到秦汉,在百家争鸣的文化繁荣景象中问世的《内经》、《伤寒杂病论》,到唐宋年间文化言论自由时写就的《千金方》等针对性极强的医学经典,再到明清时期程朱理学盛极一时的《本草纲目》等医书的诞生。这说明

A.中医药学发展服务于农耕经济

B.政治局势影响中医学的发展

C.中医药学植根于中国传统文化

D.商品经济发展利于医学传播

6.郭嵩焘谓:“西人富强之业,诚不越矿务及汽轮舟车数者。一然其致富强,固自有在。窃论富强者,秦、汉以来治平之盛轨,其源由政教修明,风俗纯厚,百姓家给人足,以成国家磐石之基,而后富强可言也。”郭嵩焘意在

A.批评洋务运动

B.发展民族工业

C.提倡政治变革

D.缓和阶级矛盾

7.1901年,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞会奏变法事宜,提到“立国之道,大要有三:一曰治,二曰富,三曰强。国既治,则贫弱者可以力求富强。整顿中法者,所以为治之具也;采用西法者,所以为富强之谋也。”这反映了

A.洋务运动主张中体西用

B.维新思潮推动了戊戌变法开展

C.变法适应了时代发展的需求

D.新政从根本上维护传统统治

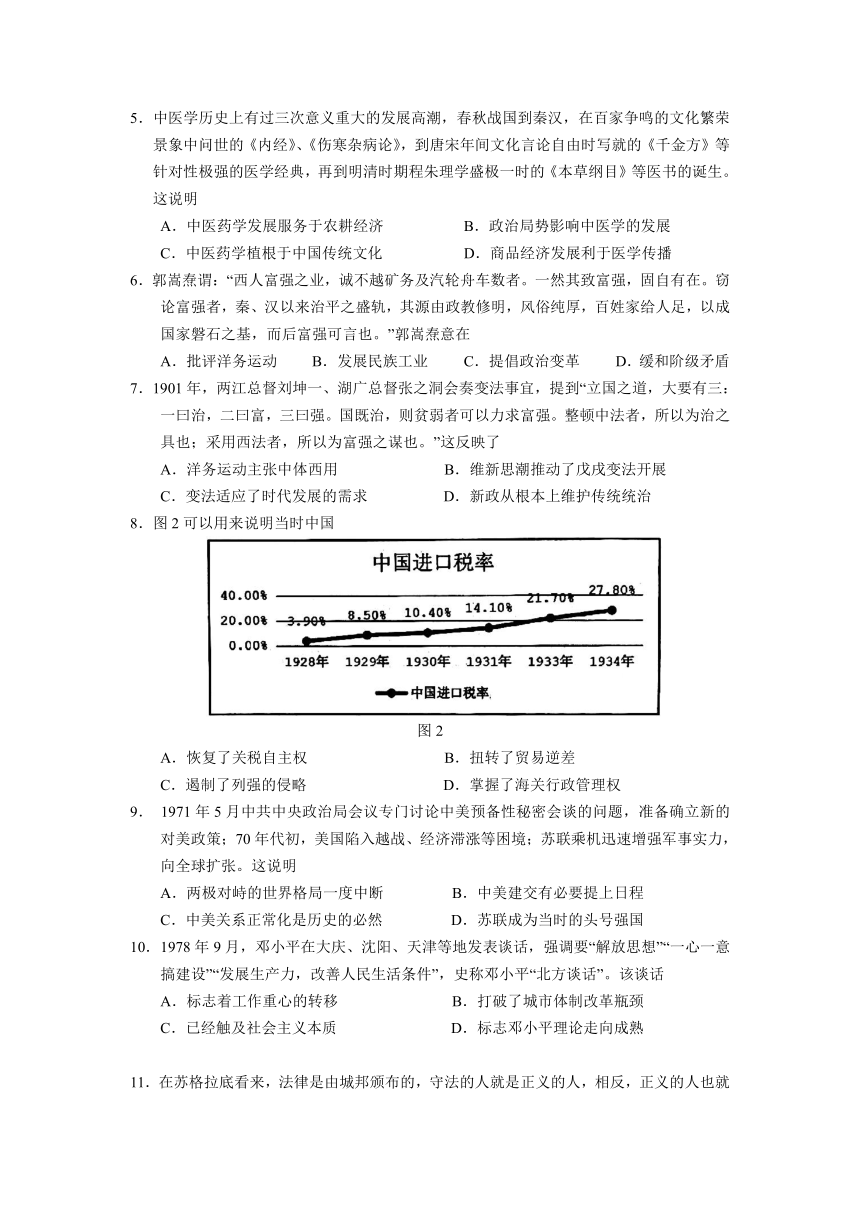

8.图2可以用来说明当时中国

图2

A.恢复了关税自主权

B.扭转了贸易逆差

C.遏制了列强的侵略

D.掌握了海关行政管理权

9.

1971年5月中共中央政治局会议专门讨论中美预备性秘密会谈的问题,准备确立新的对美政策;70年代初,美国陷入越战、经济滞涨等困境;苏联乘机迅速增强军事实力,向全球扩张。这说明

A.两极对峙的世界格局一度中断

B.中美建交有必要提上日程

C.中美关系正常化是历史的必然

D.苏联成为当时的头号强国

10.1978年9月,邓小平在大庆、沈阳、天津等地发表谈话,强调要“解放思想”“一心一意搞建设”“发展生产力,改善人民生活条件”,史称邓小平“北方谈话”。该谈话

A.标志着工作重心的转移

B.打破了城市体制改革瓶颈

C.已经触及社会主义本质

D.标志邓小平理论走向成熟

11.在苏格拉底看来,法律是由城邦颁布的,守法的人就是正义的人,相反,正义的人也就是守法的人。苏格拉底赞同“恶法亦法”,“法律的不正义不是不屈从它的充足理由”。由此可知,苏格拉底

A.主张加强城邦的立法

B.赞同雅典民主政治

C.维护法律的绝对权威

D.宣扬知德合一思想

12.保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》一书中指出,17世纪初期,荷兰内河发达,河网纵横交错,这一定程度上为它对付西班牙提供了天然屏障。但17世纪中叶以后,荷兰的浅海限制了荷兰战舰的吨位和火力,致使其舰队暴露在不列颠海军的炮口之下。该学者意在说明

A.地理因素影响国家兴衰

B.综合国力是国际竞争的关键

C.海军实力决定国家发展

D.英国是荷兰崛起的最大障碍

13.

14—15

世纪,意大利的肖像画成为展现个人风采、追忆先人的媒介,世俗人员成为肖像

画表现的主体,绘画风格也独具个性、非常生动。这主要缘于

A.

专制王权的强大

B.宗教改革的推动

C.人文思想的影响

D.近代科学的兴起

14.

19世纪初,英国乡村中的裁缝铺逐渐消失,取而代之的是城市里的成衣商店;靴匠不再

做鞋,人们购买从城镇市场运输而来的各种鞋子;面包师的生意也被城里的面包房挤垮了。

这说明

A.交通发展实现城乡一体

B.生产领域出现革命性变化

C.传统手工业已不复存在

D.工业革命加速全球化进程

15.

1922

年,苏联全国公私零售商业(不包括小商贩)已达

47

万多家。为进一步恢复发展

经济,1923

年苏联诞生了零售商业信贷业务。但从

20

年代末苏联减少了对消费品生产的

投资,零售商业贷款开始萎缩,1935

年终止。这一转变的主要原因是

A.战时共产主义政策的推行

B.新经济政策的发展

C.工业化迫切需求下的调整

D.战后经济体制改革

16.

二战后,共同体一词的使用更为广泛。这些共同体理念主要分为两类:第一类关注在具体

问题领域内的联合,如经济共同体、文化共同体和智慧共同体等;第二类则重视区域层面

的联合,如欧洲共同体、东非共同体和加勒比共同体等。“共同体”理念的提出反映了

A.区域集团化放缓

B.多极化趋势加强

C.两极格局的形成

D.全球化进程加快

二、非选择题:共4题,共52分。

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

西汉初年,“背本而趋末,食者甚众……淫侈之俗,日日以长”,北方匈奴的侵扰,

国家安危犹在。贾谊向汉文帝上《论积贮疏》,引述管子“仓禀实而知礼节”来说明贮粮的

重要性,认为“夫积贮者,天下之大命也。苟粟多而财有余,何为而不成”,并建议“驱民

而归之农”,从而“富安天下”。

——摘自

吴慧《中国古代粮食安全问题研究》

材料二

由于人口的膨胀,清朝粮食危机日益严重,统治者高度重视仓储制度的建设。国家

专项粮食储备的有京仓、通州仓等,保证官俸、京城军粮供应。常平仓是清代最为重要和普

遍的官仓,设于各直省府、厅、州、县,每年“春夏出粜(卖出粮食),秋冬籴还(买入粮

食),平价生息,凶岁则按数给散贫户”。为确保常平仓在灾荒中有效发挥作用,清朝廷多

次进行全国性的清仓查库。此外,还有主要依靠民间力量创建的社仓、义仓,分布于广大乡

村和市镇。

——摘编自

赵晓华《清代粮食安全政策及其实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括贾谊粮食安全思想产生的背景。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清代粮食仓储制度的影响。(8分)

18.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

荷兰商人资本崛起于波罗的海,成长于地中海,兴盛于海外殖民地。16、17世纪,荷兰商人资本逐步主宰了波罗的海的贸易,并使之成为荷兰的“母体贸易”。此后荷兰商人资本大肆抢占威尼斯、热那亚“富源贸易”市场份额,运用自己的海上优势,逐渐控制了地中海世界的转运贸易。17世纪初,荷兰商人紧随葡萄牙、西班牙的海外扩张步伐,在大西洋和印度洋上开辟新的贸易路线,并先后创建东印度公司、西印度公司,荷兰商业体系扩展到东西印度,把垒球贸易中具有战略意义的物资如白银、香料控制在自己手中。荷兰人发展出近代的信贷、金融、簿记体系,把阿姆斯特丹建成世界上第一个现代意义的资本市场。到17世纪中叶,阿姆斯特丹成为欧洲新的国际转运贸易中心与货币金融中心。

——摘编自罗翠芳《荷兰商人资本探徽一兼谈西欧商人资本》

材料二

1925-1933年,经上海港完成的外贸进出口货值平均占全国港口的55%,国内贸易货值平均占全国港口的38%。1933年仅上海30人以上的工厂已达3485家,占全国12个大城市总数的36%,资本总值为19087万元,占全国12个大城市总资本额的60%。近代上海确立了其在全国棉纺织业、面粉加工业等多种轻纺工业的统治地位。

——摘编自张仲礼主编《城市进步、企业发展和中国现代化(1840-1949)》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析17世纪中叶阿姆斯特丹成为欧洲国际转运贸易中心与货币金融中心的原因。(每点1分,全答到8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代上海在全国经济格局中的地位。根据材料一、二并结合所学知识,简析上海和阿姆斯特丹这两座城市的发展所体现的不同时代特征。(8分)

19.(12分)【历史上重大改革回眸】

材料

485年北魏颁布均田令。其原则乃所有的田土为皇帝所有,各人只因钦许而有使用权:每一男丁十五岁以上受田四十亩,妇人减半,奴婢及丁牛又有附加,以上系供耕种米麦之用,老免及身没归还政府。其他种植桑麻蔬果之田土另一畴,可以继承且在限制之内得以买卖。如果地域内的土地不敷分配时,其亩数可能减缩,受田者也可请求离“狭乡”到“宽乡”。所以耕地国有不过具备法律上的基础,授权与官僚组织,作为他们强迫实施政令的凭借,至于详细的情形,则无法作全国一致的论断。土地之为国家所有,并不是立案的原始目的。大地主仍然存在,不过那是例外,而不是一般的情形。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北魏均田令的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析均田令对促进民族交融的意义。(6分)

20.(12分)【中外历史人物评说】

材料

明穆宗朱载垕(1566—1572在位)因“临朝无所事事”而饱受诟病,但其在位期间,明朝各项政策均发生过重大调整。穆宗即位之初,将前朝在宫中得势的炼丹求仙道士下狱,罢黜把持朝政多年的严嵩父子。1567年,改太祖时期“寸板不许下海”,允许民间“远贩东西二洋”,同时诏令“朝野上下率用银”,自此到19世纪初,西班牙从美洲横越太平洋运到中国的白银,占新大陆白银总产量的3/4。自嘉靖皇帝以来“言开马市者论死”,蒙古首领俺答汗

“遂大举内犯,

边患始棘”,1571年,穆宗下诏曰:“朕惟天地以好生为德……,莫不上体天心,下从民欲,包含遍复,视华夷为一家……”敕封俺答汗为义顺王,与蒙古进行重开互市。同时,调谭纶与抗倭名将戚继光督理蒙古、女真活动频繁的蓟、辽、保定军务,蓟镇之兵练成北方防务劲旅。1572年,弥留之际,穆宗将太子托付于多有才干并勇于任事重臣高拱和张居正等人。1573年,张居正开始了长达十年的改革。

——摘编自《明史》《明穆宗实录》等

(1)根据材料,概括明穆宗政策调整的内容。(9分)

(2)根据材料及所学知识,简析明穆宗时期政策调整的积极作用。(6分)

历

史

答

案

一、单项选择题:共15题,每题3分,共48分。每题只有一个选项最符合题意。

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

答案

C

B

C

B

A

B

D

D

题号

9

10

11

12

13

14

15

答案

A

D

D

A

D

C

A

二、非选择题:共3题,共52分。

17.

(1)背景:商贾势力膨胀,商农矛盾尖锐;汉初百姓弃农经商影响粮食生产;社会风

气败坏;北方匈奴的侵扰,威胁政权;先秦贮粮思想的影响。(每点

2

分,答出任意三点得

6

分。其他答案,言之成理酌情给分)

(2)影响:有利于稳定粮价;增加政府收入;有利于应对粮食危机,救灾减灾;有利于社

会的稳定;对后世的仓储制度提供借鉴。(每点

2

分,答出任意四点得

8

分。其他答案,言

之成理酌情给分)

18.(1)原因:欧洲早期资本主义工商业的兴起和发展;新航路的开辟和早期殖民扩张;荷兰发达的造船业和庞大的商船队;较早确立资本主义制度,经济制度的创新(股份公司、金融制度),雄厚的商业资本;垄断波罗的海、地中海和大西洋、印度洋贸易;阿姆斯特丹地理位置优越。(6分,每点1分,答出6点得满分)

(2)地位:全国经济中心(或“全国工业中心、对外贸易中心”)(2分)

时代特征:阿姆斯特丹是欧洲近代早期商业资本的产物,而近代上海是工业资本的产物;阿姆斯特丹反映了资本主义经济的兴起,而近代上海折射出近代中国经济半殖民、半封建化特征;阿姆斯特丹代表了17世纪荷兰的崛起,而近代上海反映了近代中国国家民族的沉沦及近代化的艰难转型。

(6分)

19.(12分)

(1)特点:①土地国有;②按人口财产有差别受田;③受田具体数目因地区不同略有差别;④对所受的土地有严格的使用规定;⑨并没有抑制土地兼并。

(2)意义:①北方少数民族接受了中原农耕文明,过上定居生活。②游牧文明传入中原,丰富了中原人民的生活。②民族矛盾逐步缓和。

20.(1)内容:①对外政策:放松海禁,实行开关,允许民间对外贸易;②流通领域:逐步在官民中推行银本位;③民族关系:改善与北方少数民族的关系,重开边贸互市,册封民族领袖,实行羁縻怀柔;④军事国防:任用名将戍边练兵,加强对北方少数民族地区的军事防御;⑤内政用人:整顿吏治,消除迷信,选用有才干的人委以重任。(一个方面3分,答到三个方面得9分)

(2)作用:①推动了商品经济和对外贸易的发展,促进了中外经济文化交流;②白银大量流入中国,逐渐确立了银本位,改善了财政,推动了社会经济发展;③缓和了民族关系,推动了边贸往来;④一定程度上整肃了官场和宫廷风气;为后来的张居正改革奠定了基础。(一点2分,3点6分)

2021.9

注

意

事

项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求

1.

本试卷共5页,满分为100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题卡交回。

2.

答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.

5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及

1.

答题卡的规定位置。

3.

请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符。

4.

作答选择题,必须用2

B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请

1.

用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。作答非选择题,必须用0.

5毫米黑色墨水的签字

1.

笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效。

历

史

试

题

一、单项选择题:共16题,每题3分,共48分。每题只有一个选项最符合题意。

1.

春秋中后期效力于卿大夫的家臣流动性增强,家臣“从一而终”、“不事贰君”的观念被打破,“臣一主二”之事更是屡见不鲜。这说明了

A.百家争鸣局面形成

B.儒学主流地位确立

C.宗法分封制的瓦解

D.官僚政治开始形成

2.

下表反映了汉代农业生产的部分情况。据表中信息可知汉代

记述

出处

赵过“用耦犁,二牛三人。”

《汉书·食货志》

二牛曳引,前有一人拉着牛辔导牛,后面一人扶犁耕作。

王莽“新朝”牛耕画像石

二牛驾犁,一人扶柄耕作,但无牛环牛辔和牵牛人。

东汉牛耕壁画

A.犁耕技术得到不断提髙

B.小农经济不断发展

C.精耕细作实现质的突破

D.铁犁牛耕普及全国

3.唐宋时期人们注重服饰仪表,有“衣裳不知洁,人前满面羞。行时无风采,坐在下行头”的诗文记述;朱熹更指出“童蒙之学,始于衣服冠履”。据此可知唐宋时代

A.理学观念影响了生活服饰

B.礼仪教养的准则深入人心

C.史料实证可借助诗文记述

D.崇尚穿着折射了社会富有

4.982年,北宋太宗下诏,将荒芜的土地分给那些“勤稼穑”而缺乏种子和土地的农户。并要求“明立要契,举借种粮......,俟收成依契约分,无致争讼官司”。1155年,南宋高宗下诏:“若见佃人不愿承彻,即开具田段、坐落去处、所纳租课数目,另行招人承佃。”这说明宋代

A.人身依附关系日趋松弛

B.生产关系发生新的变化

C.南方经济水平超越北方

D.人地矛盾突出危及统治

5.中医学历史上有过三次意义重大的发展高潮,春秋战国到秦汉,在百家争鸣的文化繁荣景象中问世的《内经》、《伤寒杂病论》,到唐宋年间文化言论自由时写就的《千金方》等针对性极强的医学经典,再到明清时期程朱理学盛极一时的《本草纲目》等医书的诞生。这说明

A.中医药学发展服务于农耕经济

B.政治局势影响中医学的发展

C.中医药学植根于中国传统文化

D.商品经济发展利于医学传播

6.郭嵩焘谓:“西人富强之业,诚不越矿务及汽轮舟车数者。一然其致富强,固自有在。窃论富强者,秦、汉以来治平之盛轨,其源由政教修明,风俗纯厚,百姓家给人足,以成国家磐石之基,而后富强可言也。”郭嵩焘意在

A.批评洋务运动

B.发展民族工业

C.提倡政治变革

D.缓和阶级矛盾

7.1901年,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞会奏变法事宜,提到“立国之道,大要有三:一曰治,二曰富,三曰强。国既治,则贫弱者可以力求富强。整顿中法者,所以为治之具也;采用西法者,所以为富强之谋也。”这反映了

A.洋务运动主张中体西用

B.维新思潮推动了戊戌变法开展

C.变法适应了时代发展的需求

D.新政从根本上维护传统统治

8.图2可以用来说明当时中国

图2

A.恢复了关税自主权

B.扭转了贸易逆差

C.遏制了列强的侵略

D.掌握了海关行政管理权

9.

1971年5月中共中央政治局会议专门讨论中美预备性秘密会谈的问题,准备确立新的对美政策;70年代初,美国陷入越战、经济滞涨等困境;苏联乘机迅速增强军事实力,向全球扩张。这说明

A.两极对峙的世界格局一度中断

B.中美建交有必要提上日程

C.中美关系正常化是历史的必然

D.苏联成为当时的头号强国

10.1978年9月,邓小平在大庆、沈阳、天津等地发表谈话,强调要“解放思想”“一心一意搞建设”“发展生产力,改善人民生活条件”,史称邓小平“北方谈话”。该谈话

A.标志着工作重心的转移

B.打破了城市体制改革瓶颈

C.已经触及社会主义本质

D.标志邓小平理论走向成熟

11.在苏格拉底看来,法律是由城邦颁布的,守法的人就是正义的人,相反,正义的人也就是守法的人。苏格拉底赞同“恶法亦法”,“法律的不正义不是不屈从它的充足理由”。由此可知,苏格拉底

A.主张加强城邦的立法

B.赞同雅典民主政治

C.维护法律的绝对权威

D.宣扬知德合一思想

12.保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》一书中指出,17世纪初期,荷兰内河发达,河网纵横交错,这一定程度上为它对付西班牙提供了天然屏障。但17世纪中叶以后,荷兰的浅海限制了荷兰战舰的吨位和火力,致使其舰队暴露在不列颠海军的炮口之下。该学者意在说明

A.地理因素影响国家兴衰

B.综合国力是国际竞争的关键

C.海军实力决定国家发展

D.英国是荷兰崛起的最大障碍

13.

14—15

世纪,意大利的肖像画成为展现个人风采、追忆先人的媒介,世俗人员成为肖像

画表现的主体,绘画风格也独具个性、非常生动。这主要缘于

A.

专制王权的强大

B.宗教改革的推动

C.人文思想的影响

D.近代科学的兴起

14.

19世纪初,英国乡村中的裁缝铺逐渐消失,取而代之的是城市里的成衣商店;靴匠不再

做鞋,人们购买从城镇市场运输而来的各种鞋子;面包师的生意也被城里的面包房挤垮了。

这说明

A.交通发展实现城乡一体

B.生产领域出现革命性变化

C.传统手工业已不复存在

D.工业革命加速全球化进程

15.

1922

年,苏联全国公私零售商业(不包括小商贩)已达

47

万多家。为进一步恢复发展

经济,1923

年苏联诞生了零售商业信贷业务。但从

20

年代末苏联减少了对消费品生产的

投资,零售商业贷款开始萎缩,1935

年终止。这一转变的主要原因是

A.战时共产主义政策的推行

B.新经济政策的发展

C.工业化迫切需求下的调整

D.战后经济体制改革

16.

二战后,共同体一词的使用更为广泛。这些共同体理念主要分为两类:第一类关注在具体

问题领域内的联合,如经济共同体、文化共同体和智慧共同体等;第二类则重视区域层面

的联合,如欧洲共同体、东非共同体和加勒比共同体等。“共同体”理念的提出反映了

A.区域集团化放缓

B.多极化趋势加强

C.两极格局的形成

D.全球化进程加快

二、非选择题:共4题,共52分。

17.(14分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

西汉初年,“背本而趋末,食者甚众……淫侈之俗,日日以长”,北方匈奴的侵扰,

国家安危犹在。贾谊向汉文帝上《论积贮疏》,引述管子“仓禀实而知礼节”来说明贮粮的

重要性,认为“夫积贮者,天下之大命也。苟粟多而财有余,何为而不成”,并建议“驱民

而归之农”,从而“富安天下”。

——摘自

吴慧《中国古代粮食安全问题研究》

材料二

由于人口的膨胀,清朝粮食危机日益严重,统治者高度重视仓储制度的建设。国家

专项粮食储备的有京仓、通州仓等,保证官俸、京城军粮供应。常平仓是清代最为重要和普

遍的官仓,设于各直省府、厅、州、县,每年“春夏出粜(卖出粮食),秋冬籴还(买入粮

食),平价生息,凶岁则按数给散贫户”。为确保常平仓在灾荒中有效发挥作用,清朝廷多

次进行全国性的清仓查库。此外,还有主要依靠民间力量创建的社仓、义仓,分布于广大乡

村和市镇。

——摘编自

赵晓华《清代粮食安全政策及其实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括贾谊粮食安全思想产生的背景。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析清代粮食仓储制度的影响。(8分)

18.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

荷兰商人资本崛起于波罗的海,成长于地中海,兴盛于海外殖民地。16、17世纪,荷兰商人资本逐步主宰了波罗的海的贸易,并使之成为荷兰的“母体贸易”。此后荷兰商人资本大肆抢占威尼斯、热那亚“富源贸易”市场份额,运用自己的海上优势,逐渐控制了地中海世界的转运贸易。17世纪初,荷兰商人紧随葡萄牙、西班牙的海外扩张步伐,在大西洋和印度洋上开辟新的贸易路线,并先后创建东印度公司、西印度公司,荷兰商业体系扩展到东西印度,把垒球贸易中具有战略意义的物资如白银、香料控制在自己手中。荷兰人发展出近代的信贷、金融、簿记体系,把阿姆斯特丹建成世界上第一个现代意义的资本市场。到17世纪中叶,阿姆斯特丹成为欧洲新的国际转运贸易中心与货币金融中心。

——摘编自罗翠芳《荷兰商人资本探徽一兼谈西欧商人资本》

材料二

1925-1933年,经上海港完成的外贸进出口货值平均占全国港口的55%,国内贸易货值平均占全国港口的38%。1933年仅上海30人以上的工厂已达3485家,占全国12个大城市总数的36%,资本总值为19087万元,占全国12个大城市总资本额的60%。近代上海确立了其在全国棉纺织业、面粉加工业等多种轻纺工业的统治地位。

——摘编自张仲礼主编《城市进步、企业发展和中国现代化(1840-1949)》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析17世纪中叶阿姆斯特丹成为欧洲国际转运贸易中心与货币金融中心的原因。(每点1分,全答到8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代上海在全国经济格局中的地位。根据材料一、二并结合所学知识,简析上海和阿姆斯特丹这两座城市的发展所体现的不同时代特征。(8分)

19.(12分)【历史上重大改革回眸】

材料

485年北魏颁布均田令。其原则乃所有的田土为皇帝所有,各人只因钦许而有使用权:每一男丁十五岁以上受田四十亩,妇人减半,奴婢及丁牛又有附加,以上系供耕种米麦之用,老免及身没归还政府。其他种植桑麻蔬果之田土另一畴,可以继承且在限制之内得以买卖。如果地域内的土地不敷分配时,其亩数可能减缩,受田者也可请求离“狭乡”到“宽乡”。所以耕地国有不过具备法律上的基础,授权与官僚组织,作为他们强迫实施政令的凭借,至于详细的情形,则无法作全国一致的论断。土地之为国家所有,并不是立案的原始目的。大地主仍然存在,不过那是例外,而不是一般的情形。

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北魏均田令的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析均田令对促进民族交融的意义。(6分)

20.(12分)【中外历史人物评说】

材料

明穆宗朱载垕(1566—1572在位)因“临朝无所事事”而饱受诟病,但其在位期间,明朝各项政策均发生过重大调整。穆宗即位之初,将前朝在宫中得势的炼丹求仙道士下狱,罢黜把持朝政多年的严嵩父子。1567年,改太祖时期“寸板不许下海”,允许民间“远贩东西二洋”,同时诏令“朝野上下率用银”,自此到19世纪初,西班牙从美洲横越太平洋运到中国的白银,占新大陆白银总产量的3/4。自嘉靖皇帝以来“言开马市者论死”,蒙古首领俺答汗

“遂大举内犯,

边患始棘”,1571年,穆宗下诏曰:“朕惟天地以好生为德……,莫不上体天心,下从民欲,包含遍复,视华夷为一家……”敕封俺答汗为义顺王,与蒙古进行重开互市。同时,调谭纶与抗倭名将戚继光督理蒙古、女真活动频繁的蓟、辽、保定军务,蓟镇之兵练成北方防务劲旅。1572年,弥留之际,穆宗将太子托付于多有才干并勇于任事重臣高拱和张居正等人。1573年,张居正开始了长达十年的改革。

——摘编自《明史》《明穆宗实录》等

(1)根据材料,概括明穆宗政策调整的内容。(9分)

(2)根据材料及所学知识,简析明穆宗时期政策调整的积极作用。(6分)

历

史

答

案

一、单项选择题:共15题,每题3分,共48分。每题只有一个选项最符合题意。

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

答案

C

B

C

B

A

B

D

D

题号

9

10

11

12

13

14

15

答案

A

D

D

A

D

C

A

二、非选择题:共3题,共52分。

17.

(1)背景:商贾势力膨胀,商农矛盾尖锐;汉初百姓弃农经商影响粮食生产;社会风

气败坏;北方匈奴的侵扰,威胁政权;先秦贮粮思想的影响。(每点

2

分,答出任意三点得

6

分。其他答案,言之成理酌情给分)

(2)影响:有利于稳定粮价;增加政府收入;有利于应对粮食危机,救灾减灾;有利于社

会的稳定;对后世的仓储制度提供借鉴。(每点

2

分,答出任意四点得

8

分。其他答案,言

之成理酌情给分)

18.(1)原因:欧洲早期资本主义工商业的兴起和发展;新航路的开辟和早期殖民扩张;荷兰发达的造船业和庞大的商船队;较早确立资本主义制度,经济制度的创新(股份公司、金融制度),雄厚的商业资本;垄断波罗的海、地中海和大西洋、印度洋贸易;阿姆斯特丹地理位置优越。(6分,每点1分,答出6点得满分)

(2)地位:全国经济中心(或“全国工业中心、对外贸易中心”)(2分)

时代特征:阿姆斯特丹是欧洲近代早期商业资本的产物,而近代上海是工业资本的产物;阿姆斯特丹反映了资本主义经济的兴起,而近代上海折射出近代中国经济半殖民、半封建化特征;阿姆斯特丹代表了17世纪荷兰的崛起,而近代上海反映了近代中国国家民族的沉沦及近代化的艰难转型。

(6分)

19.(12分)

(1)特点:①土地国有;②按人口财产有差别受田;③受田具体数目因地区不同略有差别;④对所受的土地有严格的使用规定;⑨并没有抑制土地兼并。

(2)意义:①北方少数民族接受了中原农耕文明,过上定居生活。②游牧文明传入中原,丰富了中原人民的生活。②民族矛盾逐步缓和。

20.(1)内容:①对外政策:放松海禁,实行开关,允许民间对外贸易;②流通领域:逐步在官民中推行银本位;③民族关系:改善与北方少数民族的关系,重开边贸互市,册封民族领袖,实行羁縻怀柔;④军事国防:任用名将戍边练兵,加强对北方少数民族地区的军事防御;⑤内政用人:整顿吏治,消除迷信,选用有才干的人委以重任。(一个方面3分,答到三个方面得9分)

(2)作用:①推动了商品经济和对外贸易的发展,促进了中外经济文化交流;②白银大量流入中国,逐渐确立了银本位,改善了财政,推动了社会经济发展;③缓和了民族关系,推动了边贸往来;④一定程度上整肃了官场和宫廷风气;为后来的张居正改革奠定了基础。(一点2分,3点6分)

2021.9

注

意

事

项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求

1.

本试卷共5页,满分为100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题卡交回。

2.

答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.

5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及

1.

答题卡的规定位置。

3.

请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符。

4.

作答选择题,必须用2

B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请

1.

用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。作答非选择题,必须用0.

5毫米黑色墨水的签字

1.

笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效。

同课章节目录