5.1《〈老子〉四章》教案 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册第二单元

文档属性

| 名称 | 5.1《〈老子〉四章》教案 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册第二单元 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-13 12:54:23 | ||

图片预览

文档简介

《老子》四章

研学案(教师版)

【学习目标】

1.了解老子及其作品《道德经》。

2.掌握文中重要实词、虚词和特殊句式等基础知识。

3.理解选文的思想内容,思考其现实意义,学习“以喻说理”的写法。

【重点难点】

重点:掌握文中重要实词、虚词和特殊句式等基础知识。理解选文的思想内容。

难点:理解老子的辩证思想,注意区别对待思想中的消极因素。把握《老子》中的人生智慧及其启示意义。

【教学过程】

一、导入

先秦诸子中,有一个人,很有神秘感,传说他一生下来就是白眉毛白胡子,所以被称为老子(关于老子为何叫老子的说法不一,还有一说:古代“老”和“李”是谐音的,老姓出现得早,李姓出现晚。老子其实本来就姓老,所以叫老子。古代文献上都管老子叫老聃,后来因为同音,慢慢演化才叫的李耳)。老子在周王室担任过守藏室史(管理藏书的官员),后来看到周王朝越来越衰败,就离开故土,准备出函谷关去四处云游,骑青牛过函谷关时,在函谷府衙为府尹留下洋洋五千言《道德经》,我们今天学习的内容便出自此书。

二、老子生平及其基本思想

老子,姓李名耳,字伯阳,楚国苦县(今河南省鹿邑县)人,春秋时期伟大的哲学家和思想家,道家学派创始人。又名老聃[dān]。与庄子并称“老庄”。后被道教尊为始祖,称“太上老君”。曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

史载,曾任周王室史官,他博学多才,孔子周游列国时曾到洛阳向老子问礼。晚年见周王室日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国过着隐居生活。

《老子》又称《道德经》,共81章,5000余字,记录了春秋晚期思想家老子的学说。分《道经》、《德经》两篇,《道经》谓体悟道之所传,起首为“道可道,非常道;名可名,非常名”。《德经》谓先修自身心意,起首为“上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德”。

《老子》以“道”解释宇宙万物的演变。“道”就是自然,路,道理,法则,规律。老子哲学的核心思想是“道生万物”的宇宙生成说(“人法地,地法天,天法道,道法自然”),宇宙是一个自然产生、自然演变的过程,天地万物是依照自然规律发展变化的,而“道”是世界的本源,并有自己的运行规律。所以道又可称为“天地之始”

“万物之母”“众妙之门”。(道生一,一生二,二生三,

三生万物。)

老子认为自然界和人类社会都是变动的,是运动的。天地间的事物都是互相对立统一的,对立面也不是一成不变的,而是向它们各自的对立面转换。

老子传世作品《道德经》(又称《老子》),集中表现了老子的思想。是全球文字出版发行量最大的著作之一。

三、预习检测

1.读准字音

毂gǔ

埏埴shān

zhí

牖

yǒu

矜jīn

赘

zhuì

泮pàn

2.准确解释

(1)三十辐(车轮中连接轴心和轮圈的木条),共一毂(车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴),当其无(车毂的中空处),有车之用(功用)。埏(揉和)埴(黏土)以为器(陶器),当其无,有器之用。凿户牖(门窗)以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

(2)企(踮起脚)者不立(不能久立),跨(阔步行走)者不行,自见(偏执己见)者不明,自是(以……为是)者不彰(彰显),自伐(夸耀)者无功,自矜(夸耀)者不长(长久)。其在道也,曰余食赘(赘瘤)行(同“形”),物或恶之,故有道者不处(为,做)。

(3)知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行(强劲奋进)者有志(意志)。不失其所(地方、位置,指立身之地)者久,死而不亡(不朽)者寿(长寿)。

(4)其(代指后面动词所涉及的对象)安(安稳)易持(持守),其未兆(显露迹象)易谋(解决),其脆(脆弱)易泮(同“判”,分离),其微(细微)易散(散失)。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末(细小的萌芽);九层之台,起于累(同“蔂”,土筐)土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几(接近)成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲(以……为欲)不欲,不贵难得之货,学(以……为学)不学,复(弥补,补救)众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

四、文本研习

精读四章文字,结合注释翻译并做好批注。

思考:

1.这四章各写了什么内容?

第一章(原第十一章)主要讲“有”“无”的辩证关系,以车轮、器皿、房屋来说明“有”“无”是互相依存的。

第二章(原第二十四章)阐述了有道者不会“自见”“自是”“自伐”“自矜”的道理。

第三章(第三十三章)强调人要自知、自胜、知足、强行,要加强自我修养。

第四章(第六十四章)谈事物发展变化的辩证法,任务事物的出现,总有自身生成、变化和发展的过程,对于在这个过程中事物在可能发生祸患的环节给予注意,杜绝它的出现。

2.怎样理解第一章的“有”“无”?

“有”和“无”是对立统一的,它们相互依存,相互作用。“无”让“有”发挥作用。正如有了车毂中空的地方,才有了车子的作用;有了器具中空的地方,才具备器皿的作用;有了门窗四壁的空的部分,才有了房屋的作用。

3.第二章告诉我们什么道理?

这一章主要讲“自然”的道理。自然是顺道而行,不自己妄为。急躁冒进、自我炫耀的行为都会导致失败,不符合自然规律的政策也同样不会取得相应的成果,老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,不自以为是,不好高骛远,以一颗平常心去去面对,方可长久。“自见”、“自是”、“自伐”、“自矜”是轻浮、急躁的举动,都是有道者所“不处”的。一个人有了“自见”、“自是”、“自伐”、“自矜”的心病,一定要及时反省,反省后要自我改正。

4.第三章中,老子给我们提出了什么要求?

要做自知、自胜、自足、强行的人。在老子看来,“知人”、“胜人”十分重要,但是“自知”、“自胜”更加重要。他认为,一个人倘若能省视自己、坚定自己的生活信念,并且切实推行,就能够保持旺盛的生命力和饱满的精神风貌,与大道“复归”,从而“死而不亡”。个人的精神修养,可以使人具有智、明、力、强、富、志、久、寿这些品格和素质,这些都具有积极的意义。

5.第四章蕴含什么道理?

这一章是谈事物发展变化的辩证法。老子认为,大的事物总是始于小的东西而发展起来的,“合抱之木”、“九层之台”、“千里之行”的远大事情,都是从“生于毫末”、“起于累土”、“始于足下”为开端的,形象地证明了大的东西无不从细小的东西发展而来的。同时也告诫人们,无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,才可能成就大事业。老子依据他对人生的体验和对万物的洞察,指出“民之从事,常于几成而败之。”许多人不能持之以恒,总是在事情快要成功的时候失败了。老子认为,主要原因在于将成之时,人们不够谨慎,开始懈怠,没有保持事情初始时的那种热情,缺乏韧性,如果能够做到“慎终如始,则无败事”。在最后关头要像一开始的时候那样谨慎从事,就不会出现失败的事情了。

6.第四章中老子运用三个排比句:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”我们学习过的荀子《劝学》中有这几句话:“积土成山”、“积水成渊”、“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。所讲的道理有什么不同?

荀子说“锲而不舍,金石可镂”,人要像蚯蚓那样“用心一也”,虽然“无爪牙之利,筋骨之强”,也要“上食埃土,下饮黄金”;提出积极进取的主张。

而老子则主张“无为”、“无执”,实际上是让人们依照自然规律办事,树立必胜的信心和坚强的毅力,耐心地一点一滴去完成,稍有松懈,常会造成前功尽弃、功亏一篑的结局。

7.阅读《老子》四章,联系现实,谈谈老子思想的现实意义。

老子思想虽然年代久远,但仍有较强的现实意义。如:

(1)如“民之从事,常于几成而败这。慎终如始,则无败事”,告诫我们,要谨慎从事,做事要有恒心,坚持到底就是胜利!

(2)“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”从“大生于小”的观点出发,形象地证明了大的东西无不从细小的东西发展而来的。同时也告诫人们,无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,才可能成就大事业。

(3)“知人者智,自知者明”,提醒我们,人要摆正自己的位置和心态,了解别人的长处和短处,更要了解自己,做好自己的事情,不狂妄自负,要有自知之明。

五、写作特色

1.善于运用具体形象表现抽象哲理。

以生活现象或社会现象举例说理,以具体事物为喻,概括出抽象的道理。如第十一章以生活中的“毂”“器”“室”说明世间万物都存在“有”和“无”的对立统一,“有”“无”相依相生。

2.善用逆向思维。

善于从常人思维的反面提出问题从而达到正面说理的效果。如“自伐者无功,自矜者不长”“圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过”等,都体现了老子的逆向思维。

3.语言凝练精妙,多用格言、警句。

《老子》中,多用方言、谚语、格言、警句。这些格言、警句形象而深刻地浓缩了历史和现实生活的经验教训,闪耀着思想之光。

六、课堂练习

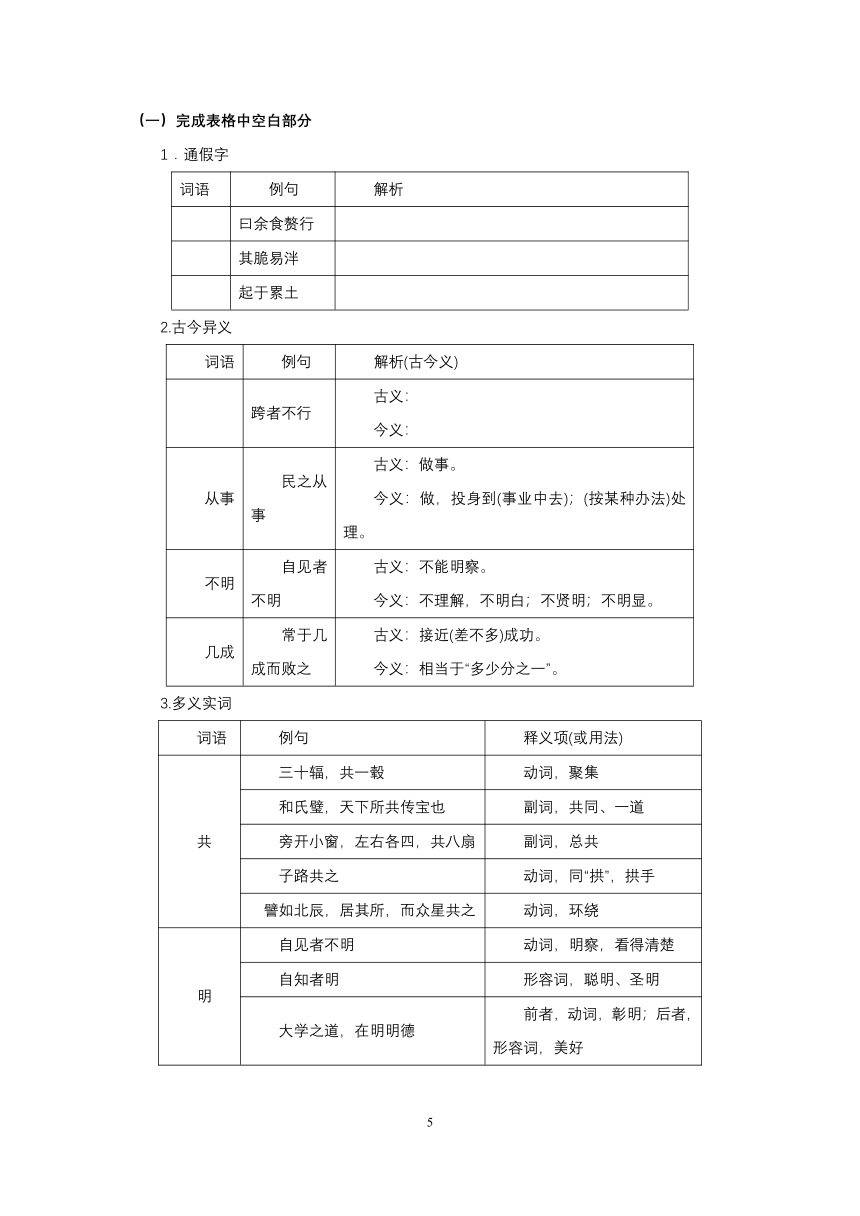

(一)完成表格中空白部分

1.通假字

词语

例句

解析

曰余食赘行

其脆易泮

起于累土

2.古今异义

词语

例句

解析(古今义)

跨者不行

古义:

今义:

从事

民之从事

古义:做事。

今义:做,投身到(事业中去);(按某种办法)处理。

不明

自见者不明

古义:不能明察。

今义:不理解,不明白;不贤明;不明显。

几成

常于几成而败之

古义:接近(差不多)成功。

今义:相当于“多少分之一”。

3.多义实词

词语

例句

释义项(或用法)

共

三十辐,共一毂

动词,聚集

和氏璧,天下所共传宝也

副词,共同、一道

旁开小窗,左右各四,共八扇

副词,总共

子路共之

动词,同“拱”,拱手

譬如北辰,居其所,而众星共之

动词,环绕

明

自见者不明

动词,明察,看得清楚

自知者明

形容词,聪明、圣明

大学之道,在明明德

前者,动词,彰明;后者,形容词,美好

4.重点虚词

词语

例句

释义项(或用法)

之

当其无,有车之用

助词,的

物或恶之

代词,这些东西

民之从事

助词,用在主谓之间,取消句子独立性

复众人之所过

助词,用在主语和“所”字结构之间

5.词类活用

词语

例句

解析

欲

是以圣人欲不欲

名词的意动用法,以……为欲

寿

死而不亡者寿

名词作形容词,长寿

6.特殊句式

句式

例句

解析

判断句

死而不亡者寿

无标志的判断句

状语后置句

为之于未有,治之于未乱

正常语序为“于未有为之,于未乱治之”

合抱之木,生于毫末

正常语序为“于毫末生”

九层之台,起于累土

正常语序为“于累土起”

千里之行,始于足下

正常语序为“于足下始”

宾语前置句

自胜者强

正常语序为“胜自”

自知者明

正常语序为“知自”

(二)翻译下列句子。

1.故有之以为利,无之以为用。

译文:________________________________________________________________________

答案 所以,有了它们(车子、器皿、房屋)给人带来便利,但恰恰依靠“无”才使它们发挥了作用。(要点:准确译出“有”与“无”的关系,不能译为无内容硬联系的并列句子)

2.为之于未有,治之于未乱。

译文:________________________________________________________________________

答案 要在事情还没有出现问题的时候把它做好,要在混乱还没有产生的时候把它治理好。(要点:未有、未乱)

(三)理解性默写

(1)《老子四章》中“

,

”表明一个对自己事业追求执着的人,人可谢世,而精神事业价值万古长存。

(2)儒、道两家都曾用“行路”来论述积累的重要性,荀子在《劝学》中说“故不积跬步,无以至千里”,《老子》中说“

,

。”

(3)《老子》中,与“人贵有自知之明”表达的意思相同的句子是“

,

。”

(4)《老子》总是提醒世人注意观察日常事物那通常被忽视的一面。如通过观察车子、器皿、房室等日常事物,老子看到了“无”的意义,并得出“

,

”的结论。

(5)《老子》中以大树为喻说明万事万物都是从微小发展壮大起来的“

,

。”

(6)《老子》中,老子从人的行为举例,主张无为立身,认为刻意为之反而不成功的句子是“

,

。”

(7)《老子》第三十三章关于强者的看法是“

,

。”

(8)《老子》第三十三章中“

”更进一步的表明知道满足的人是富有的。

(9)《老子》第三十三章中,“

,

”表明人的肉体生命是短暂的,但人的精神可以永垂千古,那才是真正的长寿。

(10)《老子》第六十四章中,老子认为解决问题应在没有发生时就提前制止,防患于未然的句子是“

,

。”

(11)有所作为是值得提倡的,但是如果超过了必要的限度,过于偏执,反而会失败,因而老子说:“

,

。”

(12)普通人常在接近成功的时候失败,《老子》第六十四章中给出建议“

,

”,告诫人们,要不忘初心,不改始终,不到最后的胜利,绝不放松。

(13)《老子》第二十四章中,老子举人的思想态度方面的例子,其中隐含着老子以退为进的处世哲学的句子是“

,

,

,

。”

(14)《老子》第二十四章中,对于那些过于自我表现的行为,老子的看法是:

“

,

,

,

。”

(16)对于事物的发展变化规律,老子认为“

,

,

,

”意思是事物还处在萌芽状态的时候,比较容易处理。

(16)事物的发展是从基础开始的,无论多大的功业都要从基础做起,对此,老子有过生动的比喻:“

,

;

,

;“

,

。”

(17)人们都执着于自己的欲望而对其他事物造成伤害,过分信赖他们学到的知识而曲解了真理,圣人的做法是“

,

,

,

。

附:助读资源

易中天谈老子(节选)

《老子》从头到尾,都是讲弱者的生存。

这个故事虽然没有记载在《老子》中,但确实能代表老子的思想。因为《老子》从头到尾,都是讲弱者的生存。老子一再说,不要以为强大的就强大,弱小的就弱小。天底下最柔弱的是什么?水。最能攻坚胜强的又是什么?还是水。所以,最弱小的,其实是最强大的;最坚强的,其实是最脆弱的。想想看,一个人,什么时候最软,活着的时候;什么时候最硬,死了以后。可见“坚强者死之徒,柔弱者生之徒”。因此,那些争先恐后的,没有一个不失败;那些巧取豪夺的,没有一个不输光;只有那些与世无争的,才最安全,也才最丰富,简直就应有尽有。道理很简单:正因为他们不争,所以没人争得过他们,这就叫“以其不争,故天下莫能与之争”。

所以老子一再说:弱一点好,软一点好,柔一点好,凡事往后靠一点好。韩非写过许多故事来说明老子的观点。其中有一个,讲的是楚庄王与孙叔敖的事。孙叔敖是帮助庄王成就霸业的功臣。但是这个功臣,为人处世却十分低调。孙叔敖临终时,把儿子叫到跟前说:老爸生前,多次谢绝了大王的封赏。我死之后,大王一定会给你加封,而你是谢绝不了的。这样吧,你就挑一块最差的。儿子果真按照他爸的嘱咐去做,结果怎么样呢?按照楚国的政策,功臣的封地,两代以后就要收回,只有孙叔敖儿子的封地延续了好几代。为什么?就因为他那块地太差了,鬼都不要。于是韩非说,这就是老子所谓“善建者不拔,善抱者不脱”啊!

老子所谓“善建者不拔,善抱者不脱”,绝不是要你下死力,建得牢牢的,抱得死死的。事实上,你建得再牢,也能拔起;抱得再紧,也能挣脱。美国的世贸大楼建得牢不牢?牢。怎么样了呢?防不胜防嘛!所以,不要在这方面下功夫。你真正要做的,是打消别人动摇、挣脱的念头,甚至根本就不会有这念头。没人想动摇,才叫“善建者不拔”;没人想挣脱,才叫“善抱者不脱”。

这就不折不扣地是“弱者生存”。有趣的是,老子的这一套,并非只有弱势群体才听得进,权势人物也受用的。因为谁都有处于弱势的可能。即便贵为天子,也未必总是强势,或一定就是强势。就算强势,他也是孤家寡人,哪里敌得上众人觊觎?这个时候,就用得着老子哲学了。怎么用?装。《老子》书中,有一个词用得很频繁,这就是“若”。比方说,“大成若缺”“大盈若冲”“大直若屈,大巧若拙”。这个“若”,可以翻译为“就像”,也可以理解为“好像”,张舜徽先生则说“不外一个装字”。

除了“装”,还有“忍”。老子说:“勇于敢则杀,勇于不敢则活。”敢冲上去的就死,不敢冲上去的就活。注意,他在讲不要冲锋的时候,用的词是“敢”(勇)。显然,在他看来,不做也是需要勇气的,恐怕还更需要勇气。敢不,是很难的。

看来,《老子》这本书,真可谓“最抽象也最实用”。

1

研学案(教师版)

【学习目标】

1.了解老子及其作品《道德经》。

2.掌握文中重要实词、虚词和特殊句式等基础知识。

3.理解选文的思想内容,思考其现实意义,学习“以喻说理”的写法。

【重点难点】

重点:掌握文中重要实词、虚词和特殊句式等基础知识。理解选文的思想内容。

难点:理解老子的辩证思想,注意区别对待思想中的消极因素。把握《老子》中的人生智慧及其启示意义。

【教学过程】

一、导入

先秦诸子中,有一个人,很有神秘感,传说他一生下来就是白眉毛白胡子,所以被称为老子(关于老子为何叫老子的说法不一,还有一说:古代“老”和“李”是谐音的,老姓出现得早,李姓出现晚。老子其实本来就姓老,所以叫老子。古代文献上都管老子叫老聃,后来因为同音,慢慢演化才叫的李耳)。老子在周王室担任过守藏室史(管理藏书的官员),后来看到周王朝越来越衰败,就离开故土,准备出函谷关去四处云游,骑青牛过函谷关时,在函谷府衙为府尹留下洋洋五千言《道德经》,我们今天学习的内容便出自此书。

二、老子生平及其基本思想

老子,姓李名耳,字伯阳,楚国苦县(今河南省鹿邑县)人,春秋时期伟大的哲学家和思想家,道家学派创始人。又名老聃[dān]。与庄子并称“老庄”。后被道教尊为始祖,称“太上老君”。曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

史载,曾任周王室史官,他博学多才,孔子周游列国时曾到洛阳向老子问礼。晚年见周王室日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国过着隐居生活。

《老子》又称《道德经》,共81章,5000余字,记录了春秋晚期思想家老子的学说。分《道经》、《德经》两篇,《道经》谓体悟道之所传,起首为“道可道,非常道;名可名,非常名”。《德经》谓先修自身心意,起首为“上德不德,是以有德;下德不失德,是以无德”。

《老子》以“道”解释宇宙万物的演变。“道”就是自然,路,道理,法则,规律。老子哲学的核心思想是“道生万物”的宇宙生成说(“人法地,地法天,天法道,道法自然”),宇宙是一个自然产生、自然演变的过程,天地万物是依照自然规律发展变化的,而“道”是世界的本源,并有自己的运行规律。所以道又可称为“天地之始”

“万物之母”“众妙之门”。(道生一,一生二,二生三,

三生万物。)

老子认为自然界和人类社会都是变动的,是运动的。天地间的事物都是互相对立统一的,对立面也不是一成不变的,而是向它们各自的对立面转换。

老子传世作品《道德经》(又称《老子》),集中表现了老子的思想。是全球文字出版发行量最大的著作之一。

三、预习检测

1.读准字音

毂gǔ

埏埴shān

zhí

牖

yǒu

矜jīn

赘

zhuì

泮pàn

2.准确解释

(1)三十辐(车轮中连接轴心和轮圈的木条),共一毂(车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴),当其无(车毂的中空处),有车之用(功用)。埏(揉和)埴(黏土)以为器(陶器),当其无,有器之用。凿户牖(门窗)以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

(2)企(踮起脚)者不立(不能久立),跨(阔步行走)者不行,自见(偏执己见)者不明,自是(以……为是)者不彰(彰显),自伐(夸耀)者无功,自矜(夸耀)者不长(长久)。其在道也,曰余食赘(赘瘤)行(同“形”),物或恶之,故有道者不处(为,做)。

(3)知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行(强劲奋进)者有志(意志)。不失其所(地方、位置,指立身之地)者久,死而不亡(不朽)者寿(长寿)。

(4)其(代指后面动词所涉及的对象)安(安稳)易持(持守),其未兆(显露迹象)易谋(解决),其脆(脆弱)易泮(同“判”,分离),其微(细微)易散(散失)。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末(细小的萌芽);九层之台,起于累(同“蔂”,土筐)土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几(接近)成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲(以……为欲)不欲,不贵难得之货,学(以……为学)不学,复(弥补,补救)众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

四、文本研习

精读四章文字,结合注释翻译并做好批注。

思考:

1.这四章各写了什么内容?

第一章(原第十一章)主要讲“有”“无”的辩证关系,以车轮、器皿、房屋来说明“有”“无”是互相依存的。

第二章(原第二十四章)阐述了有道者不会“自见”“自是”“自伐”“自矜”的道理。

第三章(第三十三章)强调人要自知、自胜、知足、强行,要加强自我修养。

第四章(第六十四章)谈事物发展变化的辩证法,任务事物的出现,总有自身生成、变化和发展的过程,对于在这个过程中事物在可能发生祸患的环节给予注意,杜绝它的出现。

2.怎样理解第一章的“有”“无”?

“有”和“无”是对立统一的,它们相互依存,相互作用。“无”让“有”发挥作用。正如有了车毂中空的地方,才有了车子的作用;有了器具中空的地方,才具备器皿的作用;有了门窗四壁的空的部分,才有了房屋的作用。

3.第二章告诉我们什么道理?

这一章主要讲“自然”的道理。自然是顺道而行,不自己妄为。急躁冒进、自我炫耀的行为都会导致失败,不符合自然规律的政策也同样不会取得相应的成果,老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,不自以为是,不好高骛远,以一颗平常心去去面对,方可长久。“自见”、“自是”、“自伐”、“自矜”是轻浮、急躁的举动,都是有道者所“不处”的。一个人有了“自见”、“自是”、“自伐”、“自矜”的心病,一定要及时反省,反省后要自我改正。

4.第三章中,老子给我们提出了什么要求?

要做自知、自胜、自足、强行的人。在老子看来,“知人”、“胜人”十分重要,但是“自知”、“自胜”更加重要。他认为,一个人倘若能省视自己、坚定自己的生活信念,并且切实推行,就能够保持旺盛的生命力和饱满的精神风貌,与大道“复归”,从而“死而不亡”。个人的精神修养,可以使人具有智、明、力、强、富、志、久、寿这些品格和素质,这些都具有积极的意义。

5.第四章蕴含什么道理?

这一章是谈事物发展变化的辩证法。老子认为,大的事物总是始于小的东西而发展起来的,“合抱之木”、“九层之台”、“千里之行”的远大事情,都是从“生于毫末”、“起于累土”、“始于足下”为开端的,形象地证明了大的东西无不从细小的东西发展而来的。同时也告诫人们,无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,才可能成就大事业。老子依据他对人生的体验和对万物的洞察,指出“民之从事,常于几成而败之。”许多人不能持之以恒,总是在事情快要成功的时候失败了。老子认为,主要原因在于将成之时,人们不够谨慎,开始懈怠,没有保持事情初始时的那种热情,缺乏韧性,如果能够做到“慎终如始,则无败事”。在最后关头要像一开始的时候那样谨慎从事,就不会出现失败的事情了。

6.第四章中老子运用三个排比句:“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”我们学习过的荀子《劝学》中有这几句话:“积土成山”、“积水成渊”、“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。所讲的道理有什么不同?

荀子说“锲而不舍,金石可镂”,人要像蚯蚓那样“用心一也”,虽然“无爪牙之利,筋骨之强”,也要“上食埃土,下饮黄金”;提出积极进取的主张。

而老子则主张“无为”、“无执”,实际上是让人们依照自然规律办事,树立必胜的信心和坚强的毅力,耐心地一点一滴去完成,稍有松懈,常会造成前功尽弃、功亏一篑的结局。

7.阅读《老子》四章,联系现实,谈谈老子思想的现实意义。

老子思想虽然年代久远,但仍有较强的现实意义。如:

(1)如“民之从事,常于几成而败这。慎终如始,则无败事”,告诫我们,要谨慎从事,做事要有恒心,坚持到底就是胜利!

(2)“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”从“大生于小”的观点出发,形象地证明了大的东西无不从细小的东西发展而来的。同时也告诫人们,无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,才可能成就大事业。

(3)“知人者智,自知者明”,提醒我们,人要摆正自己的位置和心态,了解别人的长处和短处,更要了解自己,做好自己的事情,不狂妄自负,要有自知之明。

五、写作特色

1.善于运用具体形象表现抽象哲理。

以生活现象或社会现象举例说理,以具体事物为喻,概括出抽象的道理。如第十一章以生活中的“毂”“器”“室”说明世间万物都存在“有”和“无”的对立统一,“有”“无”相依相生。

2.善用逆向思维。

善于从常人思维的反面提出问题从而达到正面说理的效果。如“自伐者无功,自矜者不长”“圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过”等,都体现了老子的逆向思维。

3.语言凝练精妙,多用格言、警句。

《老子》中,多用方言、谚语、格言、警句。这些格言、警句形象而深刻地浓缩了历史和现实生活的经验教训,闪耀着思想之光。

六、课堂练习

(一)完成表格中空白部分

1.通假字

词语

例句

解析

曰余食赘行

其脆易泮

起于累土

2.古今异义

词语

例句

解析(古今义)

跨者不行

古义:

今义:

从事

民之从事

古义:做事。

今义:做,投身到(事业中去);(按某种办法)处理。

不明

自见者不明

古义:不能明察。

今义:不理解,不明白;不贤明;不明显。

几成

常于几成而败之

古义:接近(差不多)成功。

今义:相当于“多少分之一”。

3.多义实词

词语

例句

释义项(或用法)

共

三十辐,共一毂

动词,聚集

和氏璧,天下所共传宝也

副词,共同、一道

旁开小窗,左右各四,共八扇

副词,总共

子路共之

动词,同“拱”,拱手

譬如北辰,居其所,而众星共之

动词,环绕

明

自见者不明

动词,明察,看得清楚

自知者明

形容词,聪明、圣明

大学之道,在明明德

前者,动词,彰明;后者,形容词,美好

4.重点虚词

词语

例句

释义项(或用法)

之

当其无,有车之用

助词,的

物或恶之

代词,这些东西

民之从事

助词,用在主谓之间,取消句子独立性

复众人之所过

助词,用在主语和“所”字结构之间

5.词类活用

词语

例句

解析

欲

是以圣人欲不欲

名词的意动用法,以……为欲

寿

死而不亡者寿

名词作形容词,长寿

6.特殊句式

句式

例句

解析

判断句

死而不亡者寿

无标志的判断句

状语后置句

为之于未有,治之于未乱

正常语序为“于未有为之,于未乱治之”

合抱之木,生于毫末

正常语序为“于毫末生”

九层之台,起于累土

正常语序为“于累土起”

千里之行,始于足下

正常语序为“于足下始”

宾语前置句

自胜者强

正常语序为“胜自”

自知者明

正常语序为“知自”

(二)翻译下列句子。

1.故有之以为利,无之以为用。

译文:________________________________________________________________________

答案 所以,有了它们(车子、器皿、房屋)给人带来便利,但恰恰依靠“无”才使它们发挥了作用。(要点:准确译出“有”与“无”的关系,不能译为无内容硬联系的并列句子)

2.为之于未有,治之于未乱。

译文:________________________________________________________________________

答案 要在事情还没有出现问题的时候把它做好,要在混乱还没有产生的时候把它治理好。(要点:未有、未乱)

(三)理解性默写

(1)《老子四章》中“

,

”表明一个对自己事业追求执着的人,人可谢世,而精神事业价值万古长存。

(2)儒、道两家都曾用“行路”来论述积累的重要性,荀子在《劝学》中说“故不积跬步,无以至千里”,《老子》中说“

,

。”

(3)《老子》中,与“人贵有自知之明”表达的意思相同的句子是“

,

。”

(4)《老子》总是提醒世人注意观察日常事物那通常被忽视的一面。如通过观察车子、器皿、房室等日常事物,老子看到了“无”的意义,并得出“

,

”的结论。

(5)《老子》中以大树为喻说明万事万物都是从微小发展壮大起来的“

,

。”

(6)《老子》中,老子从人的行为举例,主张无为立身,认为刻意为之反而不成功的句子是“

,

。”

(7)《老子》第三十三章关于强者的看法是“

,

。”

(8)《老子》第三十三章中“

”更进一步的表明知道满足的人是富有的。

(9)《老子》第三十三章中,“

,

”表明人的肉体生命是短暂的,但人的精神可以永垂千古,那才是真正的长寿。

(10)《老子》第六十四章中,老子认为解决问题应在没有发生时就提前制止,防患于未然的句子是“

,

。”

(11)有所作为是值得提倡的,但是如果超过了必要的限度,过于偏执,反而会失败,因而老子说:“

,

。”

(12)普通人常在接近成功的时候失败,《老子》第六十四章中给出建议“

,

”,告诫人们,要不忘初心,不改始终,不到最后的胜利,绝不放松。

(13)《老子》第二十四章中,老子举人的思想态度方面的例子,其中隐含着老子以退为进的处世哲学的句子是“

,

,

,

。”

(14)《老子》第二十四章中,对于那些过于自我表现的行为,老子的看法是:

“

,

,

,

。”

(16)对于事物的发展变化规律,老子认为“

,

,

,

”意思是事物还处在萌芽状态的时候,比较容易处理。

(16)事物的发展是从基础开始的,无论多大的功业都要从基础做起,对此,老子有过生动的比喻:“

,

;

,

;“

,

。”

(17)人们都执着于自己的欲望而对其他事物造成伤害,过分信赖他们学到的知识而曲解了真理,圣人的做法是“

,

,

,

。

附:助读资源

易中天谈老子(节选)

《老子》从头到尾,都是讲弱者的生存。

这个故事虽然没有记载在《老子》中,但确实能代表老子的思想。因为《老子》从头到尾,都是讲弱者的生存。老子一再说,不要以为强大的就强大,弱小的就弱小。天底下最柔弱的是什么?水。最能攻坚胜强的又是什么?还是水。所以,最弱小的,其实是最强大的;最坚强的,其实是最脆弱的。想想看,一个人,什么时候最软,活着的时候;什么时候最硬,死了以后。可见“坚强者死之徒,柔弱者生之徒”。因此,那些争先恐后的,没有一个不失败;那些巧取豪夺的,没有一个不输光;只有那些与世无争的,才最安全,也才最丰富,简直就应有尽有。道理很简单:正因为他们不争,所以没人争得过他们,这就叫“以其不争,故天下莫能与之争”。

所以老子一再说:弱一点好,软一点好,柔一点好,凡事往后靠一点好。韩非写过许多故事来说明老子的观点。其中有一个,讲的是楚庄王与孙叔敖的事。孙叔敖是帮助庄王成就霸业的功臣。但是这个功臣,为人处世却十分低调。孙叔敖临终时,把儿子叫到跟前说:老爸生前,多次谢绝了大王的封赏。我死之后,大王一定会给你加封,而你是谢绝不了的。这样吧,你就挑一块最差的。儿子果真按照他爸的嘱咐去做,结果怎么样呢?按照楚国的政策,功臣的封地,两代以后就要收回,只有孙叔敖儿子的封地延续了好几代。为什么?就因为他那块地太差了,鬼都不要。于是韩非说,这就是老子所谓“善建者不拔,善抱者不脱”啊!

老子所谓“善建者不拔,善抱者不脱”,绝不是要你下死力,建得牢牢的,抱得死死的。事实上,你建得再牢,也能拔起;抱得再紧,也能挣脱。美国的世贸大楼建得牢不牢?牢。怎么样了呢?防不胜防嘛!所以,不要在这方面下功夫。你真正要做的,是打消别人动摇、挣脱的念头,甚至根本就不会有这念头。没人想动摇,才叫“善建者不拔”;没人想挣脱,才叫“善抱者不脱”。

这就不折不扣地是“弱者生存”。有趣的是,老子的这一套,并非只有弱势群体才听得进,权势人物也受用的。因为谁都有处于弱势的可能。即便贵为天子,也未必总是强势,或一定就是强势。就算强势,他也是孤家寡人,哪里敌得上众人觊觎?这个时候,就用得着老子哲学了。怎么用?装。《老子》书中,有一个词用得很频繁,这就是“若”。比方说,“大成若缺”“大盈若冲”“大直若屈,大巧若拙”。这个“若”,可以翻译为“就像”,也可以理解为“好像”,张舜徽先生则说“不外一个装字”。

除了“装”,还有“忍”。老子说:“勇于敢则杀,勇于不敢则活。”敢冲上去的就死,不敢冲上去的就活。注意,他在讲不要冲锋的时候,用的词是“敢”(勇)。显然,在他看来,不做也是需要勇气的,恐怕还更需要勇气。敢不,是很难的。

看来,《老子》这本书,真可谓“最抽象也最实用”。

1