2021-2022学年统编版选择性必修一第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(22张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版选择性必修一第1课 中国古代政治制度的形成与发展 课件(22张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-14 20:30:06 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

故中国之教,得孔子而后立。

中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定。三者皆中国之所以为中国也。

——夏曾佑《中国古代史》

中国古代政治制度的形成与发展

从周制到秦制

第壹章

1、

最高政治领袖——“

从王到皇帝”

材料一

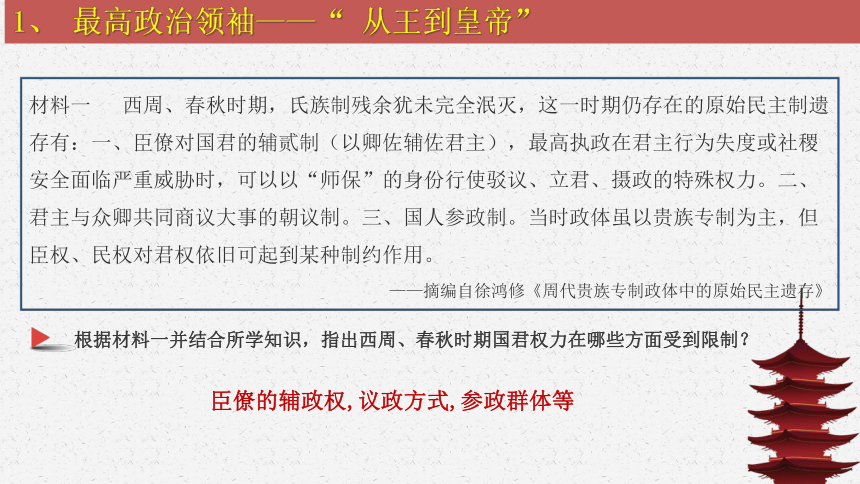

西周、春秋时期,氏族制残余犹未完全泯灭,这一时期仍存在的原始民主制遗存有:一、臣僚对国君的辅贰制(以卿佐辅佐君主),最高执政在君主行为失度或社稷安全面临严重威胁时,可以以“师保”的身份行使驳议、立君、摄政的特殊权力。二、君主与众卿共同商议大事的朝议制。三、国人参政制。当时政体虽以贵族专制为主,但臣权、民权对君权依旧可起到某种制约作用。

——摘编自徐鸿修《周代贵族专制政体中的原始民主遗存》

臣僚的辅政权,议政方式,参政群体等

根据材料一并结合所学知识,指出西周、春秋时期国君权力在哪些方面受到限制?

2、

中央行政制度——从师保制到三公九卿制

材料三

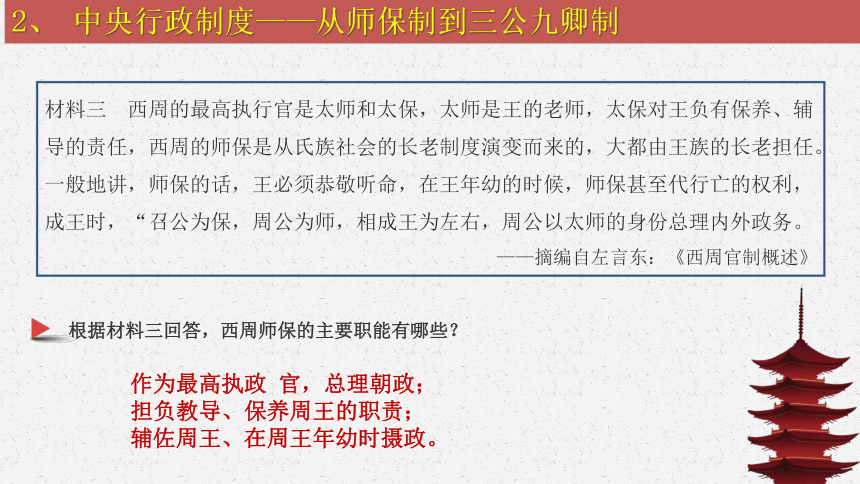

西周的最高执行官是太师和太保,太师是王的老师,太保对王负有保养、辅导的责任,西周的师保是从氏族社会的长老制度演变而来的,大都由王族的长老担任。一般地讲,师保的话,王必须恭敬听命,在王年幼的时候,师保甚至代行亡的权利,成王时,“召公为保,周公为师,相成王为左右,周公以太师的身份总理内外政务。

——摘编自左言东:《西周官制概述》

作为最高执政

官,总理朝政;

担负教导、保养周王的职责;

辅佐周王、在周王年幼时摄政。

根据材料三回答,西周师保的主要职能有哪些?

材料四

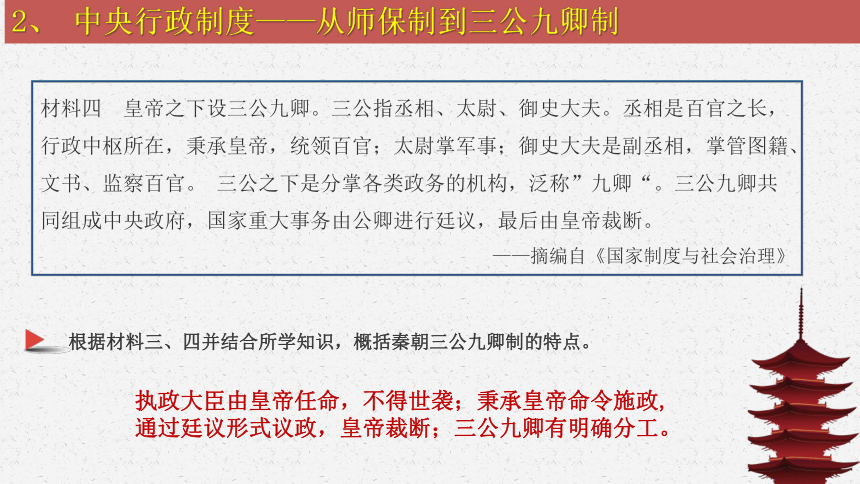

皇帝之下设三公九卿。三公指丞相、太尉、御史大夫。丞相是百官之长,行政中枢所在,秉承皇帝,统领百官;太尉掌军事;御史大夫是副丞相,掌管图籍、文书、监察百官。

三公之下是分掌各类政务的机构,泛称”九卿“。三公九卿共同组成中央政府,国家重大事务由公卿进行廷议,最后由皇帝裁断。

——摘编自《国家制度与社会治理》

执政大臣由皇帝任命,不得世袭;秉承皇帝命令施政,通过廷议形式议政,皇帝裁断;三公九卿有明确分工。

根据材料三、四并结合所学知识,概括秦朝三公九卿制的特点。

2、

中央行政制度——从师保制到三公九卿制

3、

地方行政制度——从分封制到郡县制

材料五

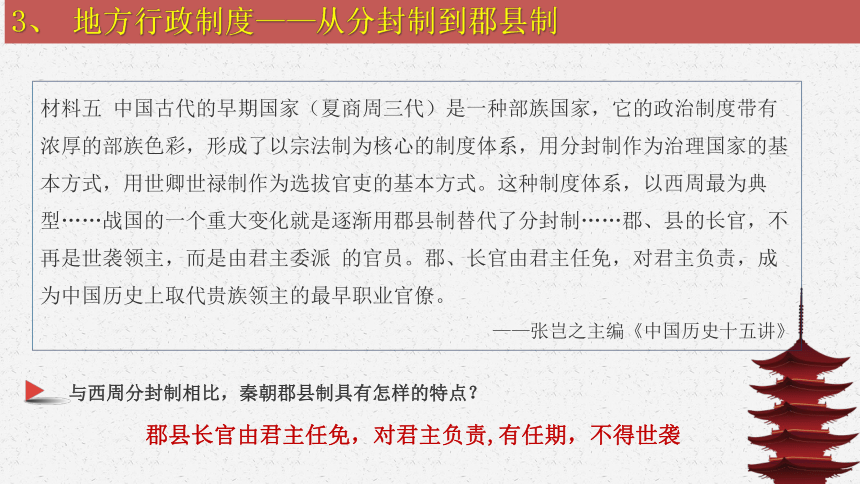

中国古代的早期国家(夏商周三代)是一种部族国家,它的政治制度带有浓厚的部族色彩,形成了以宗法制为核心的制度体系,用分封制作为治理国家的基本方式,用世卿世禄制作为选拔官吏的基本方式。这种制度体系,以西周最为典型……战国的一个重大变化就是逐渐用郡县制替代了分封制……郡、县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派

的官员。郡、长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上取代贵族领主的最早职业官僚。

——张岂之主编《中国历史十五讲》

郡县长官由君主任免,对君主负责,有任期,不得世袭

与西周分封制相比,秦朝郡县制具有怎样的特点?

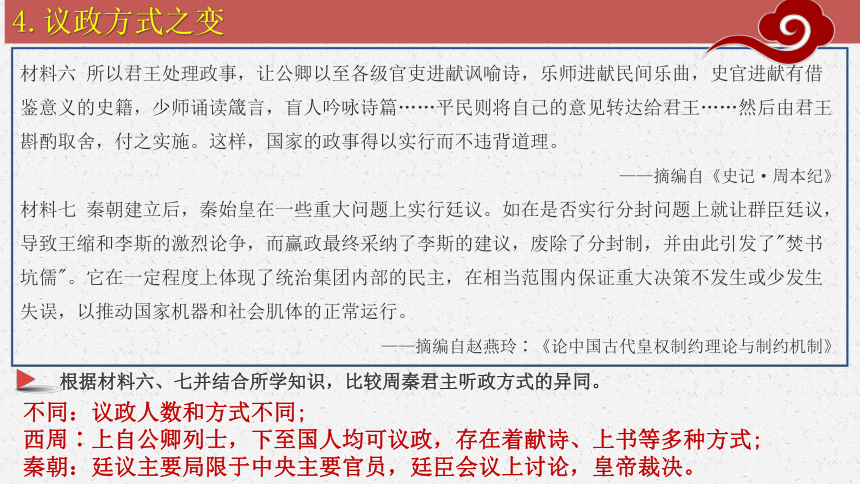

4.议政方式之变

材料六

所以君王处理政事,让公卿以至各级官吏进献讽喻诗,乐师进献民间乐曲,史官进献有借鉴意义的史籍,少师诵读箴言,盲人吟咏诗篇……平民则将自己的意见转达给君王……然后由君王斟酌取舍,付之实施。这样,国家的政事得以实行而不违背道理。

——摘编自《史记·周本纪》

材料七

秦朝建立后,秦始皇在一些重大问题上实行廷议。如在是否实行分封问题上就让群臣廷议,导致王缩和李斯的激烈论争,而赢政最终采纳了李斯的建议,废除了分封制,并由此引发了"焚书坑儒"。它在一定程度上体现了统治集团内部的民主,在相当范围内保证重大决策不发生或少发生失误,以推动国家机器和社会肌体的正常运行。

——摘编自赵燕玲∶《论中国古代皇权制约理论与制约机制》

不同:议政人数和方式不同;

西周∶上自公卿列士,下至国人均可议政,存在着献诗、上书等多种方式;

秦朝:廷议主要局限于中央主要官员,廷臣会议上讨论,皇帝裁决。

根据材料六、七并结合所学知识,比较周秦君主听政方式的异同。

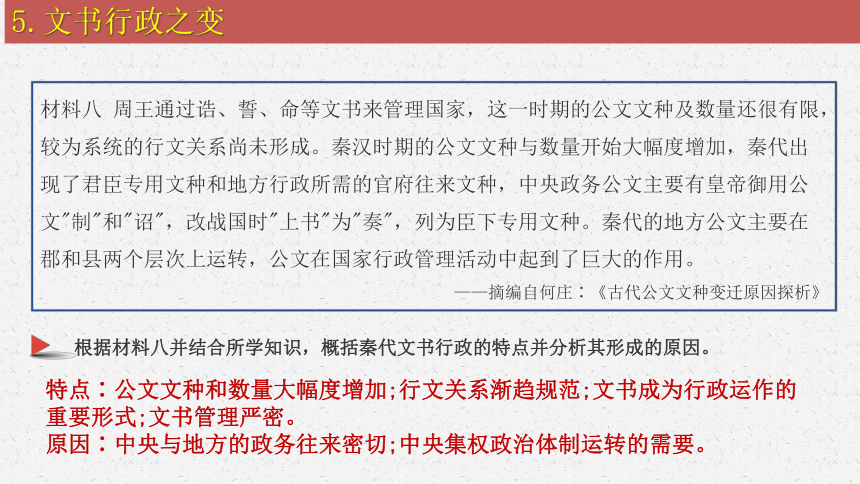

5.文书行政之变

材料八

周王通过诰、誓、命等文书来管理国家,这一时期的公文文种及数量还很有限,较为系统的行文关系尚未形成。秦汉时期的公文文种与数量开始大幅度增加,秦代出现了君臣专用文种和地方行政所需的官府往来文种,中央政务公文主要有皇帝御用公文"制"和"诏",改战国时"上书"为"奏",列为臣下专用文种。秦代的地方公文主要在郡和县两个层次上运转,公文在国家行政管理活动中起到了巨大的作用。

——摘编自何庄∶《古代公文文种变迁原因探析》

特点∶公文文种和数量大幅度增加;行文关系渐趋规范;文书成为行政运作的重要形式;文书管理严密。

原因∶中央与地方的政务往来密切;中央集权政治体制运转的需要。

根据材料八并结合所学知识,概括秦代文书行政的特点并分析其形成的原因。

两汉至明清时期政治制度的演变

第贰章

1、

中央行政制度之变

根据教材第4-5页和所学知识,完成以下学案

阶段

表现

主要内容

作用

汉朝

三公九卿制

中朝由________构成,对重要政事_______

加强了__________,削弱了__________

隋唐

___________

中书省负责______________,门下省负责_____________,尚书省负责_________

宋代

二府三司制

增设参知政事、_________和________分割相权

明朝

内阁制

明太祖废丞相,内阁逐渐成为事实上的__________

______进一步强化

清朝

军机处

军机达成直接秉承________,处理_________

亲信近臣

审核、封驳

诏令

三司使

枢密使

三省六部制

相权

皇权

预先决策

皇帝旨意

行政中枢

草拟和颁布诏令

执行诏令

君主专制

军国大事

巩绍英(1920—1973),历史学家、诗人。15

岁参加革命。1949

年前后担任过副厅长、厅长。1954

年任人民教育出版社副总编辑,主持中学历史教材的编纂工作。1961

年调中华书局任副总编辑。1964

年南开大学历史系任教,兼任图书馆馆长。1971

年初借调到中国历史博物馆,1973

年逝世。

他的观点深受其革命经历和唯物史观的影响,受到

60

年代社会意识形态和主流史学观点的影响

巩先生的上述观点和他的人生经历有什么关系呢?

1、

中央行政制度之变

材料十

汉王朝经济恢复,武帝雄才大略、奋发有为,希望宰相能发挥积极作用。但按照旧制,君、相之

间见面次数较少,间隔时间长;旧制"常以列侯为丞相",武将出身的列侯素质下降,不一定能胜任宰相之职;汉初以来天下文书资料皆保存在丞相府和御史大夫寺,武帝不能充分利用这些文书资料,影响决策。鉴于此,武帝诏"郡举贤良……延贤人与谋议,朝觐奏事,因言国家便宜"。

——摘编自祝总斌∶《西汉宰相制度变化的原因》

祝总斌认为,汉武帝建立中朝的原因在于汉初的宰相制度无法适应形势的需要;中朝有利于提高决策质量和统治效率,从而更有效地进行统治。

根据材料九、十,指出祝总斌的观点与巩少英的有何不同?

【探究一∶汉武帝建立中朝的主要原因】

1、

中央行政制度之变

材料十一

军机处的出现并不影响内阁作为中央政府处理日常政务的职能,内阁仍一如既往地承担着大量繁复冗杂的行政事务,这是军机处所不能也无法取代的。……军机处作为一个正规的决策和协理机构,必然逐渐形成一套成文或不成文的规章制度,这就或多或少地限制了皇帝的用人权。军机处设置后,入值军机处的大学士对朝廷决策影响力有所扩大,这就可能给专制皇权制造出新的异己力量。乾隆中期以后,军机处办公地点逐渐改变了以前严密整肃情形,变得喧闹嘈杂起来,泄密现象时有发生。

——摘编自高翔∶《略论清朝中央权力分配体制——对内阁、军机处和皇权关系的再认识》

高翔认为军机处并未取代内阁作为中央政府处理日常政务的职能;军机处对皇权有一定的制约作用。

根据材料十一,指出高翔是如何看待清代军机处作用的?

【探究二∶军机处的影响】

1、

中央行政制度之变

材料十二

汉文帝一次出行,至中渭桥,有一人从桥下走出,惊吓了文帝的车马,文帝差点受伤,随从将这个人抓捕。汉文帝让廷尉张释之审理,张释之以违反"清道令"之名判处此人罚金。文帝不满,认为此人差点伤及皇帝的性命,应当重判。张释之曰∶"法者,天子所与天下公共也。今法如此而更重之,是法不信于民也。且方其时,上使立诛之则已。今既下廷尉,廷尉,天下之平也,一倾而天下用法皆为轻重,民安所措其手足?唯陛下察之。"良久,上曰∶"廷尉当是也。"

——摘编自《史记·张释之冯唐列传》

变化∶由最初的不满到最后赞同。

说明∶文帝最终还是认同了张释之"法与天下共"的观念,即君主权力应限制在法律允许的范围内,皇帝要为臣民做表率。

根据材料十二并结合所学知识,指出汉文帝对张释之断案态度的变化,及该变化说明了什么问题?

【探究三∶中国古代社会制约君权的因素

1、

中央行政制度之变

【探究三∶中国古代社会制约君权的因素】

1、

中央行政制度之变

从本质上说,中国古代社会是"人治"社会,在"人治"的政治环境之下,这些制度能否有效运行,取决于两个因素∶

一是皇帝的个人品质,皇帝是明君、昏君抑或是暴君;二是臣下的操守,他们是否能忠于职守,不惧龙颜,敢于谏言。

2、

地方行政制度之变

材料十四

秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰……摄制四海……时则有叛人而无叛吏……咎在人怨,非郡邑之制失也。……唐兴,制州邑,立守宰,此其所以为宜也。然犹桀猾时起;虐害方域者,失不在于州而在于兵,时则有叛将而无叛州。州县之设,固不可革也。

——【唐】柳宗元著∶《柳河东集》

【探究四∶分封制,还是郡县制?

材料十五

有圣人起,寓封建之意于郡县之中,而天下治矣……封建之失,其专在下;郡县之失.其专在上。……所谓寓封建之意于郡县之中,而二千年以来之敝可以复振。

——【清】顾炎武著∶《顾亭林诗文集》

2、

地方行政制度之变

柳宗元∶

主张实行郡县制,因为唐中期藩镇割据严重,郡县制有利于中央集权和维护国家统一;

顾炎武∶主张"寓封建之意于郡县之中",因为明朝中央集权体制弊病日显。

根据材料十四、十五并结合所学,指出柳宗元、顾炎武关于郡县制观点的不同并分析原因。

【探究四∶分封制,还是郡县制?

顾炎武

柳宗元

vs

2、

地方行政制度之变

纵向研究;横向研究;中西对比等。

根据材料十四至十六和本课所学,谈谈该如何探讨中国古代国家对地方的治理。

【探究四∶分封制,还是郡县制?

材料十六

顾、黄两贤都将"三代封建"之君认定为"藏天下于天下""未尝为一己而立",是"以公心待天下之人";相应则简单地指斥秦以后的中央集权体制为"独私其一人一姓""一人之产业",均无法通解前后历史。(顾)亭林、(黄)梨洲先贤因为得不到类似亚里士多德那种政治学理念的支撑,既撤不走政治道德化的心理屏障,也跳不出"封建、郡县"公天下、私天下"等固有的概念陷阱。可见中国传统的思维方式在政体分析面前,实在是捉襟见肘。

——摘编自王家范∶《重评明末"封建与郡县之辨"》

本课小结

就历史经验论,任何一制度绝不能有利而无弊,国民要对本国历史、制度等要有"温情和敬意"。

——钱穆

故中国之教,得孔子而后立。

中国之政,得秦皇而后行。中国之境,得汉武而后定。三者皆中国之所以为中国也。

——夏曾佑《中国古代史》

中国古代政治制度的形成与发展

从周制到秦制

第壹章

1、

最高政治领袖——“

从王到皇帝”

材料一

西周、春秋时期,氏族制残余犹未完全泯灭,这一时期仍存在的原始民主制遗存有:一、臣僚对国君的辅贰制(以卿佐辅佐君主),最高执政在君主行为失度或社稷安全面临严重威胁时,可以以“师保”的身份行使驳议、立君、摄政的特殊权力。二、君主与众卿共同商议大事的朝议制。三、国人参政制。当时政体虽以贵族专制为主,但臣权、民权对君权依旧可起到某种制约作用。

——摘编自徐鸿修《周代贵族专制政体中的原始民主遗存》

臣僚的辅政权,议政方式,参政群体等

根据材料一并结合所学知识,指出西周、春秋时期国君权力在哪些方面受到限制?

2、

中央行政制度——从师保制到三公九卿制

材料三

西周的最高执行官是太师和太保,太师是王的老师,太保对王负有保养、辅导的责任,西周的师保是从氏族社会的长老制度演变而来的,大都由王族的长老担任。一般地讲,师保的话,王必须恭敬听命,在王年幼的时候,师保甚至代行亡的权利,成王时,“召公为保,周公为师,相成王为左右,周公以太师的身份总理内外政务。

——摘编自左言东:《西周官制概述》

作为最高执政

官,总理朝政;

担负教导、保养周王的职责;

辅佐周王、在周王年幼时摄政。

根据材料三回答,西周师保的主要职能有哪些?

材料四

皇帝之下设三公九卿。三公指丞相、太尉、御史大夫。丞相是百官之长,行政中枢所在,秉承皇帝,统领百官;太尉掌军事;御史大夫是副丞相,掌管图籍、文书、监察百官。

三公之下是分掌各类政务的机构,泛称”九卿“。三公九卿共同组成中央政府,国家重大事务由公卿进行廷议,最后由皇帝裁断。

——摘编自《国家制度与社会治理》

执政大臣由皇帝任命,不得世袭;秉承皇帝命令施政,通过廷议形式议政,皇帝裁断;三公九卿有明确分工。

根据材料三、四并结合所学知识,概括秦朝三公九卿制的特点。

2、

中央行政制度——从师保制到三公九卿制

3、

地方行政制度——从分封制到郡县制

材料五

中国古代的早期国家(夏商周三代)是一种部族国家,它的政治制度带有浓厚的部族色彩,形成了以宗法制为核心的制度体系,用分封制作为治理国家的基本方式,用世卿世禄制作为选拔官吏的基本方式。这种制度体系,以西周最为典型……战国的一个重大变化就是逐渐用郡县制替代了分封制……郡、县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派

的官员。郡、长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上取代贵族领主的最早职业官僚。

——张岂之主编《中国历史十五讲》

郡县长官由君主任免,对君主负责,有任期,不得世袭

与西周分封制相比,秦朝郡县制具有怎样的特点?

4.议政方式之变

材料六

所以君王处理政事,让公卿以至各级官吏进献讽喻诗,乐师进献民间乐曲,史官进献有借鉴意义的史籍,少师诵读箴言,盲人吟咏诗篇……平民则将自己的意见转达给君王……然后由君王斟酌取舍,付之实施。这样,国家的政事得以实行而不违背道理。

——摘编自《史记·周本纪》

材料七

秦朝建立后,秦始皇在一些重大问题上实行廷议。如在是否实行分封问题上就让群臣廷议,导致王缩和李斯的激烈论争,而赢政最终采纳了李斯的建议,废除了分封制,并由此引发了"焚书坑儒"。它在一定程度上体现了统治集团内部的民主,在相当范围内保证重大决策不发生或少发生失误,以推动国家机器和社会肌体的正常运行。

——摘编自赵燕玲∶《论中国古代皇权制约理论与制约机制》

不同:议政人数和方式不同;

西周∶上自公卿列士,下至国人均可议政,存在着献诗、上书等多种方式;

秦朝:廷议主要局限于中央主要官员,廷臣会议上讨论,皇帝裁决。

根据材料六、七并结合所学知识,比较周秦君主听政方式的异同。

5.文书行政之变

材料八

周王通过诰、誓、命等文书来管理国家,这一时期的公文文种及数量还很有限,较为系统的行文关系尚未形成。秦汉时期的公文文种与数量开始大幅度增加,秦代出现了君臣专用文种和地方行政所需的官府往来文种,中央政务公文主要有皇帝御用公文"制"和"诏",改战国时"上书"为"奏",列为臣下专用文种。秦代的地方公文主要在郡和县两个层次上运转,公文在国家行政管理活动中起到了巨大的作用。

——摘编自何庄∶《古代公文文种变迁原因探析》

特点∶公文文种和数量大幅度增加;行文关系渐趋规范;文书成为行政运作的重要形式;文书管理严密。

原因∶中央与地方的政务往来密切;中央集权政治体制运转的需要。

根据材料八并结合所学知识,概括秦代文书行政的特点并分析其形成的原因。

两汉至明清时期政治制度的演变

第贰章

1、

中央行政制度之变

根据教材第4-5页和所学知识,完成以下学案

阶段

表现

主要内容

作用

汉朝

三公九卿制

中朝由________构成,对重要政事_______

加强了__________,削弱了__________

隋唐

___________

中书省负责______________,门下省负责_____________,尚书省负责_________

宋代

二府三司制

增设参知政事、_________和________分割相权

明朝

内阁制

明太祖废丞相,内阁逐渐成为事实上的__________

______进一步强化

清朝

军机处

军机达成直接秉承________,处理_________

亲信近臣

审核、封驳

诏令

三司使

枢密使

三省六部制

相权

皇权

预先决策

皇帝旨意

行政中枢

草拟和颁布诏令

执行诏令

君主专制

军国大事

巩绍英(1920—1973),历史学家、诗人。15

岁参加革命。1949

年前后担任过副厅长、厅长。1954

年任人民教育出版社副总编辑,主持中学历史教材的编纂工作。1961

年调中华书局任副总编辑。1964

年南开大学历史系任教,兼任图书馆馆长。1971

年初借调到中国历史博物馆,1973

年逝世。

他的观点深受其革命经历和唯物史观的影响,受到

60

年代社会意识形态和主流史学观点的影响

巩先生的上述观点和他的人生经历有什么关系呢?

1、

中央行政制度之变

材料十

汉王朝经济恢复,武帝雄才大略、奋发有为,希望宰相能发挥积极作用。但按照旧制,君、相之

间见面次数较少,间隔时间长;旧制"常以列侯为丞相",武将出身的列侯素质下降,不一定能胜任宰相之职;汉初以来天下文书资料皆保存在丞相府和御史大夫寺,武帝不能充分利用这些文书资料,影响决策。鉴于此,武帝诏"郡举贤良……延贤人与谋议,朝觐奏事,因言国家便宜"。

——摘编自祝总斌∶《西汉宰相制度变化的原因》

祝总斌认为,汉武帝建立中朝的原因在于汉初的宰相制度无法适应形势的需要;中朝有利于提高决策质量和统治效率,从而更有效地进行统治。

根据材料九、十,指出祝总斌的观点与巩少英的有何不同?

【探究一∶汉武帝建立中朝的主要原因】

1、

中央行政制度之变

材料十一

军机处的出现并不影响内阁作为中央政府处理日常政务的职能,内阁仍一如既往地承担着大量繁复冗杂的行政事务,这是军机处所不能也无法取代的。……军机处作为一个正规的决策和协理机构,必然逐渐形成一套成文或不成文的规章制度,这就或多或少地限制了皇帝的用人权。军机处设置后,入值军机处的大学士对朝廷决策影响力有所扩大,这就可能给专制皇权制造出新的异己力量。乾隆中期以后,军机处办公地点逐渐改变了以前严密整肃情形,变得喧闹嘈杂起来,泄密现象时有发生。

——摘编自高翔∶《略论清朝中央权力分配体制——对内阁、军机处和皇权关系的再认识》

高翔认为军机处并未取代内阁作为中央政府处理日常政务的职能;军机处对皇权有一定的制约作用。

根据材料十一,指出高翔是如何看待清代军机处作用的?

【探究二∶军机处的影响】

1、

中央行政制度之变

材料十二

汉文帝一次出行,至中渭桥,有一人从桥下走出,惊吓了文帝的车马,文帝差点受伤,随从将这个人抓捕。汉文帝让廷尉张释之审理,张释之以违反"清道令"之名判处此人罚金。文帝不满,认为此人差点伤及皇帝的性命,应当重判。张释之曰∶"法者,天子所与天下公共也。今法如此而更重之,是法不信于民也。且方其时,上使立诛之则已。今既下廷尉,廷尉,天下之平也,一倾而天下用法皆为轻重,民安所措其手足?唯陛下察之。"良久,上曰∶"廷尉当是也。"

——摘编自《史记·张释之冯唐列传》

变化∶由最初的不满到最后赞同。

说明∶文帝最终还是认同了张释之"法与天下共"的观念,即君主权力应限制在法律允许的范围内,皇帝要为臣民做表率。

根据材料十二并结合所学知识,指出汉文帝对张释之断案态度的变化,及该变化说明了什么问题?

【探究三∶中国古代社会制约君权的因素

1、

中央行政制度之变

【探究三∶中国古代社会制约君权的因素】

1、

中央行政制度之变

从本质上说,中国古代社会是"人治"社会,在"人治"的政治环境之下,这些制度能否有效运行,取决于两个因素∶

一是皇帝的个人品质,皇帝是明君、昏君抑或是暴君;二是臣下的操守,他们是否能忠于职守,不惧龙颜,敢于谏言。

2、

地方行政制度之变

材料十四

秦有天下,裂都会而为之郡邑,废侯卫而为之守宰……摄制四海……时则有叛人而无叛吏……咎在人怨,非郡邑之制失也。……唐兴,制州邑,立守宰,此其所以为宜也。然犹桀猾时起;虐害方域者,失不在于州而在于兵,时则有叛将而无叛州。州县之设,固不可革也。

——【唐】柳宗元著∶《柳河东集》

【探究四∶分封制,还是郡县制?

材料十五

有圣人起,寓封建之意于郡县之中,而天下治矣……封建之失,其专在下;郡县之失.其专在上。……所谓寓封建之意于郡县之中,而二千年以来之敝可以复振。

——【清】顾炎武著∶《顾亭林诗文集》

2、

地方行政制度之变

柳宗元∶

主张实行郡县制,因为唐中期藩镇割据严重,郡县制有利于中央集权和维护国家统一;

顾炎武∶主张"寓封建之意于郡县之中",因为明朝中央集权体制弊病日显。

根据材料十四、十五并结合所学,指出柳宗元、顾炎武关于郡县制观点的不同并分析原因。

【探究四∶分封制,还是郡县制?

顾炎武

柳宗元

vs

2、

地方行政制度之变

纵向研究;横向研究;中西对比等。

根据材料十四至十六和本课所学,谈谈该如何探讨中国古代国家对地方的治理。

【探究四∶分封制,还是郡县制?

材料十六

顾、黄两贤都将"三代封建"之君认定为"藏天下于天下""未尝为一己而立",是"以公心待天下之人";相应则简单地指斥秦以后的中央集权体制为"独私其一人一姓""一人之产业",均无法通解前后历史。(顾)亭林、(黄)梨洲先贤因为得不到类似亚里士多德那种政治学理念的支撑,既撤不走政治道德化的心理屏障,也跳不出"封建、郡县"公天下、私天下"等固有的概念陷阱。可见中国传统的思维方式在政体分析面前,实在是捉襟见肘。

——摘编自王家范∶《重评明末"封建与郡县之辨"》

本课小结

就历史经验论,任何一制度绝不能有利而无弊,国民要对本国历史、制度等要有"温情和敬意"。

——钱穆

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理