2021-2022学年统编版选择性必修一第11课中国古代的民族关系与对外交往课件(64张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版选择性必修一第11课中国古代的民族关系与对外交往课件(64张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-14 23:14:09 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

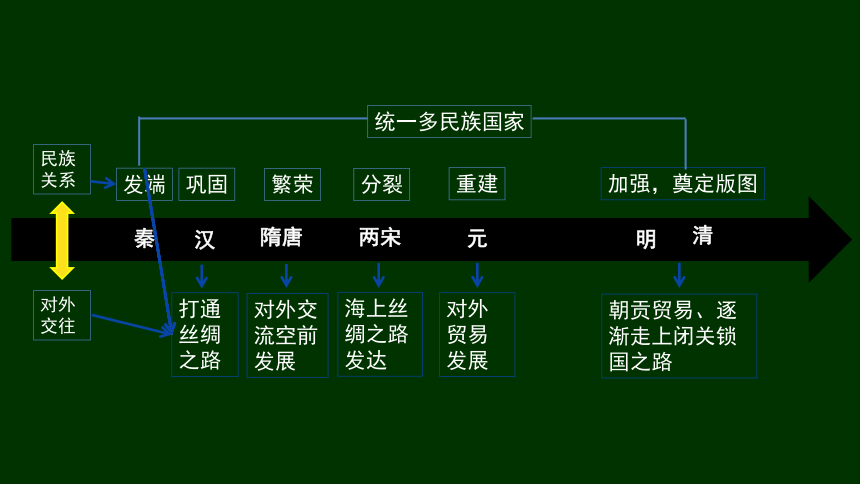

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

发端

巩固

繁荣

分裂

重建

加强,奠定版图

统一多民族国家

秦

汉

隋唐

两宋

元

明

清

打通丝绸之路

对外交流空前发展

海上丝绸之路发达

对外贸易发展

朝贡贸易、逐渐走上闭关锁国之路

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

③清朝的民族关系

4.历代管理民族事务的中央机构

5.中国古代的对外交往

①秦汉时期的对外交往

②隋唐两宋时期的对外交往

③元明清时期的对外交往

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

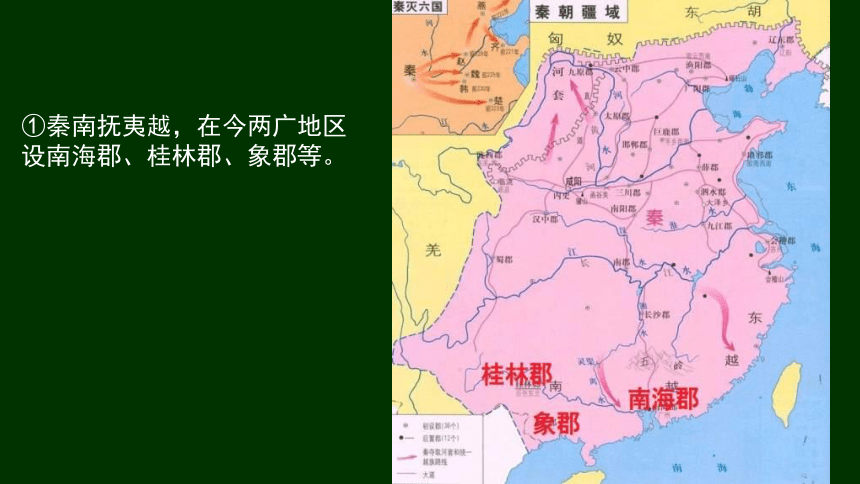

①秦南抚夷越,在今两广地区设南海郡、桂林郡、象郡等。

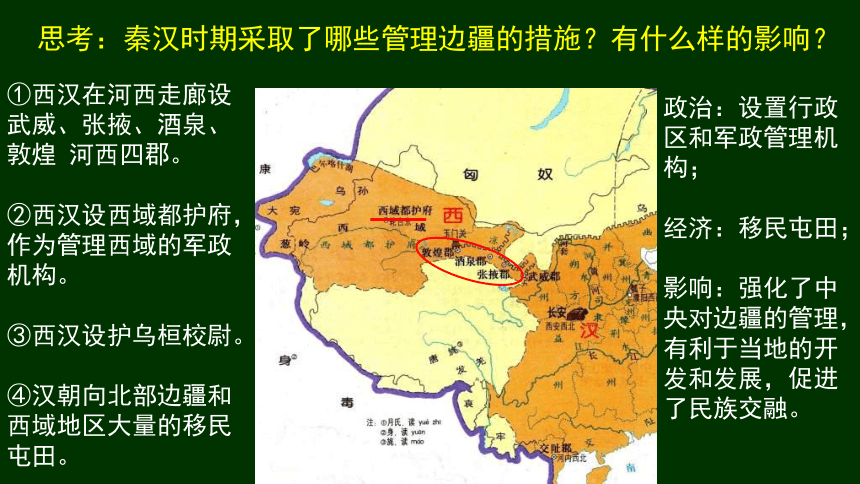

①西汉在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌

河西四郡。

②西汉设西域都护府,作为管理西域的军政机构。

③西汉设护乌桓校尉。

④汉朝向北部边疆和西域地区大量的移民屯田。

政治:设置行政区和军政管理机构;

经济:移民屯田;

影响:强化了中央对边疆的管理,有利于当地的开发和发展,促进了民族交融。

思考:秦汉时期采取了哪些管理边疆的措施?有什么样的影响?

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

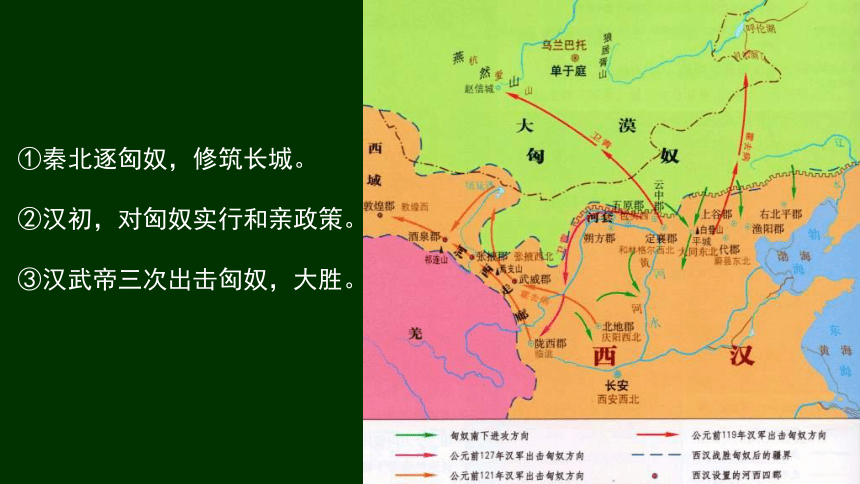

①秦北逐匈奴,修筑长城。

①秦北逐匈奴,修筑长城。

②汉初,对匈奴实行和亲政策。

③汉武帝三次出击匈奴,大胜。

①秦北逐匈奴,修筑长城。

②汉初,对匈奴实行和亲政策。

③汉武帝三次出击匈奴,取得大胜。

④东汉初,匈奴分裂为南北两部,南匈奴内迁汉化。

①秦北逐匈奴,修筑长城。

②汉初,对匈奴实行和亲政策。

③汉武帝三次出击匈奴,取得大胜。

④东汉初,匈奴分裂为南北两部,南匈奴内迁汉化。

⑤89年,窦宪出击北匈奴,刻铭燕然山。

一、秦汉的民族关系

中央:设“典客”“典属国”管理民族事务

地方:

秦朝

汉朝

中央:设大鸿胪管理民族事务

北方

---匈奴(和亲-反击)

西域

---1.河西四郡

2.西域都护府

东北---乌桓校尉

边疆---屯戍、屯田

地方

北方:北击匈奴,修筑长城

南方:南抚夷越,设郡管辖

在古代中国人的意识中,“天下”由“五方之民(中夏、东夷、西戎、南蛮、北狄)”构成,而秦汉统一中原之后则发展演变为“天下”是“夏”、“夷”或“中国”、“夷狄”构成的“二元”社会,由“王”发展而来的“天子”则成为“天下”的权力核心,萌芽于先秦时期的“大一统”观念终于在秦汉王朝付诸实践,尤其是西汉王朝从汉武帝时期开始用于指导构筑“大一统”王朝,为多民族中国疆域的形成和发展奠定了基础,对其后中华民族的形成和发展也发挥了重要促进作用。

——摘编自林文勋《从“天下”到“中国”:多民族国家疆域理论解构》

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族之推测后记》

隋唐谱系图

①突厥、吐谷浑、党项等族归附隋朝

②加强对岭南各族治理,册封冼夫人

③边疆设郡县,各民族首领任郡守或县令

④三次派人去流求(台湾),加强接触

谯qiáo国夫人(512-601年)又称冼夫人,南北朝时期高凉郡(今广东茂名)人,俚人(壮族先民)首领。著名的政治家、军事家。她历经梁、陈、隋三朝,顺应历史潮流,致力维护国家统一、促进民族团结,功勋卓著,先后被七朝君王敕封,《隋书》《北史》为她立传,《资治通鉴》亦有记载。

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

夷狄亦人,以德治之,可使如一家……华夷一体,四海一家。

——《资治通鉴·唐纪十四·贞观二十一年》

民族关系指导思想——华夷一体

这是历史上首次提出中华民族大家庭观念

①西北各族尊唐太宗为“天可汗”

地图册44页

“天可汗”的意义有二:

第一,“可汗”汗号为北方及西域诸国君长所上之尊号。

第二,北方游牧民族以“天”为最高的信仰对象,因此,作为统治者必须有天命,是为汗权神授的意涵。“天可汗”汗号其意义在于赋有“天可汗”汗号者等同于天,则“天可汗”的地位,超越包括突厥大可汗在内的所有游牧世界的统治者。据此,“天可汗”得以号令包括突厥大可汗在内的所有游牧世界的统治者,是为所谓前无古人的游牧世界王者称号。

——摘编自林冠群《隋唐君主可汗号比较研究》

①西北各民族尊唐太宗为“天可汗”

②都护府等边疆机构的设置

①西北各族尊唐太宗为“天可汗”

②都护府等边疆机构的设置

③两公主入藏和唐蕃会盟

“患难相恤,暴掠不作”

拉萨大昭寺唐蕃会盟碑

①西北各族尊唐太宗为“天可汗”

②都护府等边疆机构的设置

③两公主入藏和唐蕃会盟

④加封南诏王和南诏子弟入唐学习

前所未有的民族大交融局面

处理民族关系的方式

(1)军事讨伐

(2)设置羁縻府州

(3)设置都护府

(4)册封

(5)和亲

(6)优待

(7)朝贡贸易和互市贸易

思考:你认为处理民族关系的措施哪一项更好,为什么?

特点:理念进步,华夷一体

手段多样,恩威并举

因俗而治,因地制宜

东

突

厥——武力征服、册封突厥贵族管理故地、“各适其性,全其部落”

西

突

厥——武力征服、先后设置安西都护府和北庭都护府

回

纥——册封首领为怀仁可汗

吐

蕃——和亲(文成公主入藏)与唐蕃会盟

粟末靺鞨——唐玄宗册封首领大祚荣为渤海郡王

威服与德怀并举

唐代对于中华大地而言是个开放的时代,唐王朝不仅将辽阔的地域内的众多族群凝聚到了一起,创造了灿烂的盛唐文明,而且通过频繁的人员往来,将中原地区的制度文化传播到边疆乃至更远的地区,因此唐代对多民族国家疆域形成的影响是巨大的。

——林文勋《从“天下”到“中国”:多民族国家疆域理论解构》

在统一政权的背景之下众多民族的交融;

中央政权对边疆管辖的多种方式,大大拓展了疆域;

开放的社会风气,频繁的人员往来,使得中原文化制度不断向边疆地区传播,增进了边疆民族对中央王朝的归属感和认同感。

思考:如何理解唐朝呈现“前所未有的民族大交融局面”?

对比秦与唐地图,发生了什么变化?

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

公元10到13世纪,是又一个北方民族活动高峰期。北方民族先后建立了辽、夏、金、元政权,与宋朝对峙。与汉唐时期匈奴、突厥等草原游牧国家不同,这些政权是仿照汉族王朝模式建立的,统治范围已不局限于其原居地,而是深入地拓展进入汉族社会。

辽之立国,与汉初匈奴、唐初突厥均不同,辽国直是一个汉族分化的国家。

——钱穆《国史大纲》

夏之境土,方二万余里,其设官之制,多与宋同。朝贺之仪,杂用唐、宋,而乐之器与曲则唐也。

——《宋史》卷四八六《夏国传》

大理国前期的政治制度具有高度的汉地色彩。大理国仿效中原王朝,实行开科取士制度。大理国后期在府、州之下又设置郡、县两级行政区划,类似于宋朝地方行政机构的设置,是对宋王朝政区划分的模仿。

——摘编自雷信来《南诏大理国对唐宋王朝的国家认同研究》

金政权是以女真贵族为核心,联合契丹、汉人上层共同建立的,吸收了大量契丹和汉人官僚。金熙宗时,全面推行汉族官制,消除部落组织的残余,限制女真贵族的权势。

纵观这一时期的历史,贯串其中的一个主线即是边疆族群建立的王朝不断与中原王朝争夺“天下共主”的地位,并最终取得了胜利。值得关注的是,“天下共主”的换位并没有像世界其他文明那样导致文明主体民族历史的中断,多民族国家疆域形成的历史进程还依然延续并有了进一步的发展。造成这种状况的原因是多方面的,但实现局部统一或“大一统”的各王朝都以“中国”正统王朝自居是一个很重要的因素。

——林文勋《从“天下”到“中国”:多民族国家疆域理论解构》

各边疆族群争夺“天下共主”地位,延续并发展了中华文明,追求实现大一统,以正统自居。统一多民族中国极大发展。

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

①“行汉法”

经济上:重视农桑,禁止蒙古贵族和军队侵占农田作牧场,下令将一部分牧场恢复为农田;中央设立劝农司,派人前往各地劝农课桑;由官方组织编撰农书,总结和推广农业生产技术,治理黄河。

政治上:提倡文治;参照中原制度,中央设中书省,总理全国政务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部;设枢密院,管理军事;设御史台,负责监察官吏;恢复科举制;建立的行省制度,是郡县制建立后地方行政制度的重大变革。

①“行汉法”

②差别对待的民族政策

等

级

名

称

构

成

第一等

蒙古人

蒙古人,元朝之“国族”

第二等

色目人

西北、西域各族,包括党项、畏兀儿、吐蕃、回回等

第三等

汉

人

原金朝统治区内的汉族、契丹、女真等,包括云南、四川各族

第四等

南

人

原南宋境内以汉族为主的各族

①“行汉法”

②差别对待的民族政策

③封八思巴为帝师,领宣政院事,代表

中央政府管理佛教和西藏地区

④在东北、云南等地设行省,征发赋役

元朝实现了更大范围的统一,进一步密切了中原与北疆地区的联系,使中国成为了更多民族的中国。尤其值得关注的是,元朝在西藏地区实施了积极有效的统治,将其划归宣政院统辖,在唐代即开始与中原有密切联系的西藏地区终于成为多民族国家疆域不可分割的一部分。

——林文勋《从“天下”到“中国”:多民族国家疆域理论解构》

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

地图册45页

方位

管辖和交往方式

北方

与蒙古战和,筑长城,置军镇(九边);开设马市和边境贸易

东北

管辖女真族,设奴儿干都司、卫、所

西北

管辖蒙古、畏兀儿。设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫所

西南

任命土司治理西南少数民族

西藏

管辖藏族,封授僧俗首领,设羁縻机构,开展茶马互市

虽然明朝在广大边境地区不设置流官管理,也未曾都进行编户齐民,但以都司卫所的形式,仍然可以有效控制这些地区。这些地区的官民百姓,对明王朝也保持着高度的文化认同。这些地区仍然是明帝国版图的一部分。

——彭勇《明史》

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

③清朝的民族关系

①满蒙联姻,加强对漠南蒙古的控制

②平定漠西蒙古准噶尔部叛乱,土尔扈

特部回归祖国,巩固西北边疆

③册封五世达赖与五世班禅,设置西宁

办事大臣、驻藏办事大臣

④西南从土司制度到“改土归流”

地图册

45页

满蒙联姻

册封达赖班禅,设西宁、驻藏办事大臣

平定准格尔部叛乱

改土归流

清朝的统一,实际上是先统一了满族的地区,即广义的满洲;再统一汉族的地区,即明王朝的故土;再统一蒙族地区和蒙族所统治的维藏等族地区。主要是满、蒙、汉三区的统一。

——谭其骧《历史上的中国和中国历代疆域》

17世纪中叶至18世纪中叶,即清康熙雍正乾隆三朝,是清朝实现全国统一的重要时期。从整个中国古代史来说,是中国作为统一多民族国家形成过程的最后阶段。

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

③清朝的民族关系

4.历代管理民族事务的中央机构

◎秦朝设典客、典属国等官职来管理民族事务。

◎汉朝设大鸿胪管理民族事务。

◎隋唐时期,负责民族事务的机构是尚书省的礼部及鸿胪寺。礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜;鸿胪寺负责宾客接待礼仪。

◎明朝管理民族事务的机构是礼部、鸿胪寺,还有负责培养各种民族文字翻译人才的提督四夷馆。

◎清朝设立理藩院管理边疆民族事务。

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

③清朝的民族关系

4.历代管理民族事务的中央机构

5.中国古代的对外交往

①秦汉时期的对外交往

汉朝丝绸之路

①陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸。甘英出使大秦,抵达波斯湾一带。

②海路从合浦郡徐闻县出发,最远可以航行到印度南部。

③东汉时期,倭国派使臣来朝,光武帝刘秀赐“汉委(倭)奴国王”金印一枚。

地图册43页

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

③清朝的民族关系

4.历代管理民族事务的中央机构

5.中国古代的对外交往

①秦汉时期的对外交往

②隋唐两宋时期的对外交往

①隋裴矩驻张掖,掌管通商事务

②唐朝与大食国的接触,造纸术等中国技术传到阿拉伯地区

③隋朝常骏到达赤土国

④日本派遣唐使近20次,大量留学生、

学问僧随行,将唐朝文化带到日本

⑤宋朝因北方陆路交通阻隔,海路转趋发达,不仅恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路,又开辟了由明州到日本和朝鲜半岛的航路。泉州成为重要的对外贸易港。

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

③清朝的民族关系

4.历代管理民族事务的中央机构

5.中国古代的对外交往

①秦汉时期的对外交往

②隋唐两宋时期的对外交往

③元明清时期的对外交往

①元朝通往欧洲的海陆通道都很通畅。13世纪,马可·波罗经西亚、中亚抵达中国,在中国生活了17年,然后由泉州经海路回到威尼斯,后来留下了著名的《马可·波罗行纪》。

②明清政府在对外关系上致力于维护朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

朝贡贸易,这种表面上的外交往来,实质上是官方的易货贸易,长期成为中国官方贸易的主要方式。为体现明王朝天朝上国的气度,明朝实行

“厚往薄来”的原则,对“朝贡”的国家回赠品要大大超过“贡品”的价值。

——摘编自孙玉琴《中国对外贸易史》

③着对外交往增多,清朝对外关系开始缓慢转型。

◎1689年,中俄订立《尼布楚条约》,这是清朝政府签订的第一个边界条约。

◎18世纪,英国马戛尔尼使团来到中国,试图打开中国市场。清朝皇帝认为天朝地大物博,无所不有,不需要与外界贸易,拒绝了英国使团的请求,关上了对英交往的大门。

向近代外交转型的缓慢和曲折

概括中国古代的对外交往的特点(趋势、路线、内容、形式)

1.由开放走向封闭

2.由陆路为主转向海路为主

3.对外贸易与文化交流同步进行

4.交往形式以和平为主

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

③清朝的民族关系

4.历代管理民族事务的中央机构

5.中国古代的对外交往

①秦汉时期的对外交往

②隋唐两宋时期的对外交往

③元明清时期的对外交往

民族关系

对外交往

发端

巩固

繁荣

分裂

重建

加强,奠定版图

统一多民族国家

秦

汉

隋唐

两宋

元

明

清

打通丝绸之路

对外交流空前发展

海上丝绸之路发达

对外贸易发展

朝贡贸易、逐渐走上闭关锁国之路

中国古代的民族关系与对外交往

民族关系

对外交往

发端

巩固

繁荣

分裂

重建

加强,奠定版图

统一多民族国家

秦

汉

隋唐

两宋

元

明

清

打通丝绸之路

对外交流空前发展

海上丝绸之路发达

对外贸易发展

朝贡贸易、逐渐走上闭关锁国之路

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

③清朝的民族关系

4.历代管理民族事务的中央机构

5.中国古代的对外交往

①秦汉时期的对外交往

②隋唐两宋时期的对外交往

③元明清时期的对外交往

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

①秦南抚夷越,在今两广地区设南海郡、桂林郡、象郡等。

①西汉在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌

河西四郡。

②西汉设西域都护府,作为管理西域的军政机构。

③西汉设护乌桓校尉。

④汉朝向北部边疆和西域地区大量的移民屯田。

政治:设置行政区和军政管理机构;

经济:移民屯田;

影响:强化了中央对边疆的管理,有利于当地的开发和发展,促进了民族交融。

思考:秦汉时期采取了哪些管理边疆的措施?有什么样的影响?

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

①秦北逐匈奴,修筑长城。

①秦北逐匈奴,修筑长城。

②汉初,对匈奴实行和亲政策。

③汉武帝三次出击匈奴,大胜。

①秦北逐匈奴,修筑长城。

②汉初,对匈奴实行和亲政策。

③汉武帝三次出击匈奴,取得大胜。

④东汉初,匈奴分裂为南北两部,南匈奴内迁汉化。

①秦北逐匈奴,修筑长城。

②汉初,对匈奴实行和亲政策。

③汉武帝三次出击匈奴,取得大胜。

④东汉初,匈奴分裂为南北两部,南匈奴内迁汉化。

⑤89年,窦宪出击北匈奴,刻铭燕然山。

一、秦汉的民族关系

中央:设“典客”“典属国”管理民族事务

地方:

秦朝

汉朝

中央:设大鸿胪管理民族事务

北方

---匈奴(和亲-反击)

西域

---1.河西四郡

2.西域都护府

东北---乌桓校尉

边疆---屯戍、屯田

地方

北方:北击匈奴,修筑长城

南方:南抚夷越,设郡管辖

在古代中国人的意识中,“天下”由“五方之民(中夏、东夷、西戎、南蛮、北狄)”构成,而秦汉统一中原之后则发展演变为“天下”是“夏”、“夷”或“中国”、“夷狄”构成的“二元”社会,由“王”发展而来的“天子”则成为“天下”的权力核心,萌芽于先秦时期的“大一统”观念终于在秦汉王朝付诸实践,尤其是西汉王朝从汉武帝时期开始用于指导构筑“大一统”王朝,为多民族中国疆域的形成和发展奠定了基础,对其后中华民族的形成和发展也发挥了重要促进作用。

——摘编自林文勋《从“天下”到“中国”:多民族国家疆域理论解构》

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血,注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪《李唐氏族之推测后记》

隋唐谱系图

①突厥、吐谷浑、党项等族归附隋朝

②加强对岭南各族治理,册封冼夫人

③边疆设郡县,各民族首领任郡守或县令

④三次派人去流求(台湾),加强接触

谯qiáo国夫人(512-601年)又称冼夫人,南北朝时期高凉郡(今广东茂名)人,俚人(壮族先民)首领。著名的政治家、军事家。她历经梁、陈、隋三朝,顺应历史潮流,致力维护国家统一、促进民族团结,功勋卓著,先后被七朝君王敕封,《隋书》《北史》为她立传,《资治通鉴》亦有记载。

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

夷狄亦人,以德治之,可使如一家……华夷一体,四海一家。

——《资治通鉴·唐纪十四·贞观二十一年》

民族关系指导思想——华夷一体

这是历史上首次提出中华民族大家庭观念

①西北各族尊唐太宗为“天可汗”

地图册44页

“天可汗”的意义有二:

第一,“可汗”汗号为北方及西域诸国君长所上之尊号。

第二,北方游牧民族以“天”为最高的信仰对象,因此,作为统治者必须有天命,是为汗权神授的意涵。“天可汗”汗号其意义在于赋有“天可汗”汗号者等同于天,则“天可汗”的地位,超越包括突厥大可汗在内的所有游牧世界的统治者。据此,“天可汗”得以号令包括突厥大可汗在内的所有游牧世界的统治者,是为所谓前无古人的游牧世界王者称号。

——摘编自林冠群《隋唐君主可汗号比较研究》

①西北各民族尊唐太宗为“天可汗”

②都护府等边疆机构的设置

①西北各族尊唐太宗为“天可汗”

②都护府等边疆机构的设置

③两公主入藏和唐蕃会盟

“患难相恤,暴掠不作”

拉萨大昭寺唐蕃会盟碑

①西北各族尊唐太宗为“天可汗”

②都护府等边疆机构的设置

③两公主入藏和唐蕃会盟

④加封南诏王和南诏子弟入唐学习

前所未有的民族大交融局面

处理民族关系的方式

(1)军事讨伐

(2)设置羁縻府州

(3)设置都护府

(4)册封

(5)和亲

(6)优待

(7)朝贡贸易和互市贸易

思考:你认为处理民族关系的措施哪一项更好,为什么?

特点:理念进步,华夷一体

手段多样,恩威并举

因俗而治,因地制宜

东

突

厥——武力征服、册封突厥贵族管理故地、“各适其性,全其部落”

西

突

厥——武力征服、先后设置安西都护府和北庭都护府

回

纥——册封首领为怀仁可汗

吐

蕃——和亲(文成公主入藏)与唐蕃会盟

粟末靺鞨——唐玄宗册封首领大祚荣为渤海郡王

威服与德怀并举

唐代对于中华大地而言是个开放的时代,唐王朝不仅将辽阔的地域内的众多族群凝聚到了一起,创造了灿烂的盛唐文明,而且通过频繁的人员往来,将中原地区的制度文化传播到边疆乃至更远的地区,因此唐代对多民族国家疆域形成的影响是巨大的。

——林文勋《从“天下”到“中国”:多民族国家疆域理论解构》

在统一政权的背景之下众多民族的交融;

中央政权对边疆管辖的多种方式,大大拓展了疆域;

开放的社会风气,频繁的人员往来,使得中原文化制度不断向边疆地区传播,增进了边疆民族对中央王朝的归属感和认同感。

思考:如何理解唐朝呈现“前所未有的民族大交融局面”?

对比秦与唐地图,发生了什么变化?

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

公元10到13世纪,是又一个北方民族活动高峰期。北方民族先后建立了辽、夏、金、元政权,与宋朝对峙。与汉唐时期匈奴、突厥等草原游牧国家不同,这些政权是仿照汉族王朝模式建立的,统治范围已不局限于其原居地,而是深入地拓展进入汉族社会。

辽之立国,与汉初匈奴、唐初突厥均不同,辽国直是一个汉族分化的国家。

——钱穆《国史大纲》

夏之境土,方二万余里,其设官之制,多与宋同。朝贺之仪,杂用唐、宋,而乐之器与曲则唐也。

——《宋史》卷四八六《夏国传》

大理国前期的政治制度具有高度的汉地色彩。大理国仿效中原王朝,实行开科取士制度。大理国后期在府、州之下又设置郡、县两级行政区划,类似于宋朝地方行政机构的设置,是对宋王朝政区划分的模仿。

——摘编自雷信来《南诏大理国对唐宋王朝的国家认同研究》

金政权是以女真贵族为核心,联合契丹、汉人上层共同建立的,吸收了大量契丹和汉人官僚。金熙宗时,全面推行汉族官制,消除部落组织的残余,限制女真贵族的权势。

纵观这一时期的历史,贯串其中的一个主线即是边疆族群建立的王朝不断与中原王朝争夺“天下共主”的地位,并最终取得了胜利。值得关注的是,“天下共主”的换位并没有像世界其他文明那样导致文明主体民族历史的中断,多民族国家疆域形成的历史进程还依然延续并有了进一步的发展。造成这种状况的原因是多方面的,但实现局部统一或“大一统”的各王朝都以“中国”正统王朝自居是一个很重要的因素。

——林文勋《从“天下”到“中国”:多民族国家疆域理论解构》

各边疆族群争夺“天下共主”地位,延续并发展了中华文明,追求实现大一统,以正统自居。统一多民族中国极大发展。

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

①“行汉法”

经济上:重视农桑,禁止蒙古贵族和军队侵占农田作牧场,下令将一部分牧场恢复为农田;中央设立劝农司,派人前往各地劝农课桑;由官方组织编撰农书,总结和推广农业生产技术,治理黄河。

政治上:提倡文治;参照中原制度,中央设中书省,总理全国政务,下设吏、户、礼、兵、刑、工六部;设枢密院,管理军事;设御史台,负责监察官吏;恢复科举制;建立的行省制度,是郡县制建立后地方行政制度的重大变革。

①“行汉法”

②差别对待的民族政策

等

级

名

称

构

成

第一等

蒙古人

蒙古人,元朝之“国族”

第二等

色目人

西北、西域各族,包括党项、畏兀儿、吐蕃、回回等

第三等

汉

人

原金朝统治区内的汉族、契丹、女真等,包括云南、四川各族

第四等

南

人

原南宋境内以汉族为主的各族

①“行汉法”

②差别对待的民族政策

③封八思巴为帝师,领宣政院事,代表

中央政府管理佛教和西藏地区

④在东北、云南等地设行省,征发赋役

元朝实现了更大范围的统一,进一步密切了中原与北疆地区的联系,使中国成为了更多民族的中国。尤其值得关注的是,元朝在西藏地区实施了积极有效的统治,将其划归宣政院统辖,在唐代即开始与中原有密切联系的西藏地区终于成为多民族国家疆域不可分割的一部分。

——林文勋《从“天下”到“中国”:多民族国家疆域理论解构》

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

地图册45页

方位

管辖和交往方式

北方

与蒙古战和,筑长城,置军镇(九边);开设马市和边境贸易

东北

管辖女真族,设奴儿干都司、卫、所

西北

管辖蒙古、畏兀儿。设赤斤蒙古、沙州、哈密等卫所

西南

任命土司治理西南少数民族

西藏

管辖藏族,封授僧俗首领,设羁縻机构,开展茶马互市

虽然明朝在广大边境地区不设置流官管理,也未曾都进行编户齐民,但以都司卫所的形式,仍然可以有效控制这些地区。这些地区的官民百姓,对明王朝也保持着高度的文化认同。这些地区仍然是明帝国版图的一部分。

——彭勇《明史》

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

③清朝的民族关系

①满蒙联姻,加强对漠南蒙古的控制

②平定漠西蒙古准噶尔部叛乱,土尔扈

特部回归祖国,巩固西北边疆

③册封五世达赖与五世班禅,设置西宁

办事大臣、驻藏办事大臣

④西南从土司制度到“改土归流”

地图册

45页

满蒙联姻

册封达赖班禅,设西宁、驻藏办事大臣

平定准格尔部叛乱

改土归流

清朝的统一,实际上是先统一了满族的地区,即广义的满洲;再统一汉族的地区,即明王朝的故土;再统一蒙族地区和蒙族所统治的维藏等族地区。主要是满、蒙、汉三区的统一。

——谭其骧《历史上的中国和中国历代疆域》

17世纪中叶至18世纪中叶,即清康熙雍正乾隆三朝,是清朝实现全国统一的重要时期。从整个中国古代史来说,是中国作为统一多民族国家形成过程的最后阶段。

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

③清朝的民族关系

4.历代管理民族事务的中央机构

◎秦朝设典客、典属国等官职来管理民族事务。

◎汉朝设大鸿胪管理民族事务。

◎隋唐时期,负责民族事务的机构是尚书省的礼部及鸿胪寺。礼部的礼部司负责朝聘及册封各民族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜;鸿胪寺负责宾客接待礼仪。

◎明朝管理民族事务的机构是礼部、鸿胪寺,还有负责培养各种民族文字翻译人才的提督四夷馆。

◎清朝设立理藩院管理边疆民族事务。

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

③清朝的民族关系

4.历代管理民族事务的中央机构

5.中国古代的对外交往

①秦汉时期的对外交往

汉朝丝绸之路

①陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸。甘英出使大秦,抵达波斯湾一带。

②海路从合浦郡徐闻县出发,最远可以航行到印度南部。

③东汉时期,倭国派使臣来朝,光武帝刘秀赐“汉委(倭)奴国王”金印一枚。

地图册43页

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

③清朝的民族关系

4.历代管理民族事务的中央机构

5.中国古代的对外交往

①秦汉时期的对外交往

②隋唐两宋时期的对外交往

①隋裴矩驻张掖,掌管通商事务

②唐朝与大食国的接触,造纸术等中国技术传到阿拉伯地区

③隋朝常骏到达赤土国

④日本派遣唐使近20次,大量留学生、

学问僧随行,将唐朝文化带到日本

⑤宋朝因北方陆路交通阻隔,海路转趋发达,不仅恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路,又开辟了由明州到日本和朝鲜半岛的航路。泉州成为重要的对外贸易港。

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

③清朝的民族关系

4.历代管理民族事务的中央机构

5.中国古代的对外交往

①秦汉时期的对外交往

②隋唐两宋时期的对外交往

③元明清时期的对外交往

①元朝通往欧洲的海陆通道都很通畅。13世纪,马可·波罗经西亚、中亚抵达中国,在中国生活了17年,然后由泉州经海路回到威尼斯,后来留下了著名的《马可·波罗行纪》。

②明清政府在对外关系上致力于维护朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。

朝贡贸易,这种表面上的外交往来,实质上是官方的易货贸易,长期成为中国官方贸易的主要方式。为体现明王朝天朝上国的气度,明朝实行

“厚往薄来”的原则,对“朝贡”的国家回赠品要大大超过“贡品”的价值。

——摘编自孙玉琴《中国对外贸易史》

③着对外交往增多,清朝对外关系开始缓慢转型。

◎1689年,中俄订立《尼布楚条约》,这是清朝政府签订的第一个边界条约。

◎18世纪,英国马戛尔尼使团来到中国,试图打开中国市场。清朝皇帝认为天朝地大物博,无所不有,不需要与外界贸易,拒绝了英国使团的请求,关上了对英交往的大门。

向近代外交转型的缓慢和曲折

概括中国古代的对外交往的特点(趋势、路线、内容、形式)

1.由开放走向封闭

2.由陆路为主转向海路为主

3.对外贸易与文化交流同步进行

4.交往形式以和平为主

1.秦汉时期的民族关系

①边疆民族的分布

②对边疆地区的管辖

③对匈奴的战与和

2.隋唐至两宋的民族关系

①隋朝的民族关系

②唐朝的民族关系

③宋朝的民族关系

3.元明清时期的民族关系

①元朝的民族关系

②明朝的民族关系

③清朝的民族关系

4.历代管理民族事务的中央机构

5.中国古代的对外交往

①秦汉时期的对外交往

②隋唐两宋时期的对外交往

③元明清时期的对外交往

民族关系

对外交往

发端

巩固

繁荣

分裂

重建

加强,奠定版图

统一多民族国家

秦

汉

隋唐

两宋

元

明

清

打通丝绸之路

对外交流空前发展

海上丝绸之路发达

对外贸易发展

朝贡贸易、逐渐走上闭关锁国之路

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理