2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册4.2 《大学之道》课件33张PPT

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册4.2 《大学之道》课件33张PPT |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-14 14:30:09 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

大学之道

《礼记》

大学与小学

小学——“详训诂,明句读”(每句话都要解释明白,并且使学童读书时懂得断句)

古人八岁入小学,学习“洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节。

扫洒:洒水扫地,泛指家务事

应对:青年人居家在尊长、客人面前应做的起码的事

六艺:中国古代儒家要求学生掌握的基本技能

大学——大人之学,治国安邦的大学问

,古人十五岁入大学,

学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。

三礼

“三礼”指《周礼》、《仪礼》和《礼记》三部汇集我国传统礼乐文化的典籍,涉及周代和春秋战国时期的政治制度、社会思想、伦理观念等诸多方面。东汉郑玄曾经分别给这三书作注,故有“三礼”之名。

在三礼之中,《仪礼》大约在汉代就被列为儒家经典。唐代开始加上了《周礼》和《礼记》,设三礼为经,列入“九经”。

《三礼》(《周礼》《仪礼》《礼记》)、《三传》(《左传》《公羊传》《谷梁传》),连同《易》《书》《诗》(此为隋朝时期的划分)

十三经

南宋形成的十三部儒家经典

《诗经》、《尚书》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《易经》、《左传》、《公羊传》、《榖梁传》、《论语》、《尔雅》、《孝经》、《孟子》

五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

汉武帝时设立五经博士,教授弟子,从此博士成为专门教授儒家经典的学官

周礼

《周礼》主要搜集了周王朝及各诸侯国官制,是根据儒家的理想治国方案加以增减汇编而成的。

共有六篇,分《天官冢宰》《地官司徒》《春官宗伯》《夏官司马》《秋官司寇》《冬官司空》,“六官”象征着天地四方六合,体现了中国“以人法天”传统的思想。

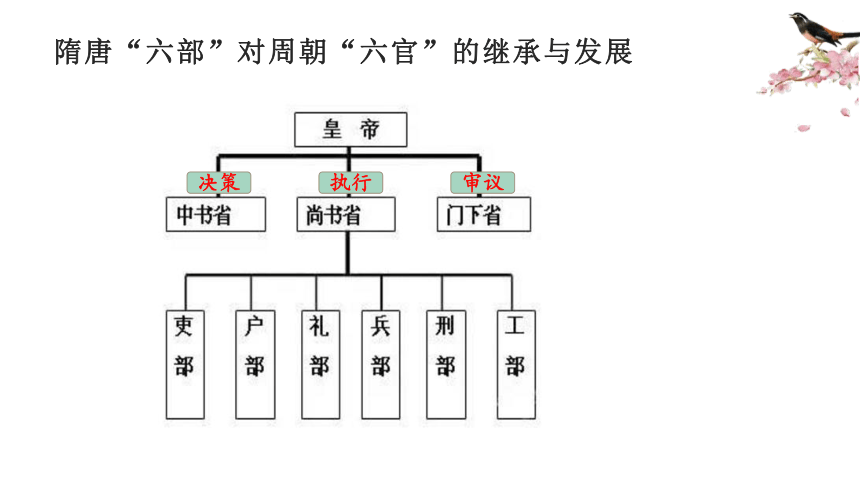

隋唐“六部”对周朝“六官”的继承与发展

决策

执行

审议

隋唐“六部”对周朝“六官”的继承与发展

1、吏部掌人事和考功,为六部之首,与周天官冢宰相似。

2、户部掌财赋、户籍、山林盐泽产出等,为地官。

3、礼部主要祭祀在春天,故礼部为春官。

4、兵部在夏季农闲时,常出兵,故兵部为夏官。

5、刑部常常处决犯人在秋天,春生秋杀,故刑部为秋官。

6、工部在冬天农闲时,修建很多工程,故工部为冬官。

仪礼

《仪礼》,又称《礼》、《礼经》、《士礼》。《仪礼》大致形成于西周末春秋初,相传由孔子编定为十七篇。其所记载的礼仪内容依次为士冠礼、士昏礼、士相见礼、乡饮酒礼、乡射礼、燕礼、大射礼、聘礼、公食大夫礼、觐礼、丧服、士丧礼、既夕礼、士虞礼、特牲馈食礼、少牢馈食礼、有司彻,是维系调谐人与人之间交往活动的一整套礼仪制度,涉及人生婚丧嫁娶与贵族间社会交往或外交活动的礼仪,系统而完备。

礼记

《大学》本出《礼记》。《礼记》是中国古代重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,相传为孔门弟子及其再传弟子所作,经西汉戴圣汇编成书。在流传过程中,经董仲舒、郑玄、孔颖达和宋代理学家如程颢、程颐等大儒的推崇,《礼记》在儒家政教系统中的地位日益提升。

朱熹把《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽离出来并做章句,为《论语》《孟子》做集注,合成《四书章句集注》。宋元以降,《大学》《中庸》《论语》《孟子》成为封建科举考试的钦定书,而《大学》则是四书之首。

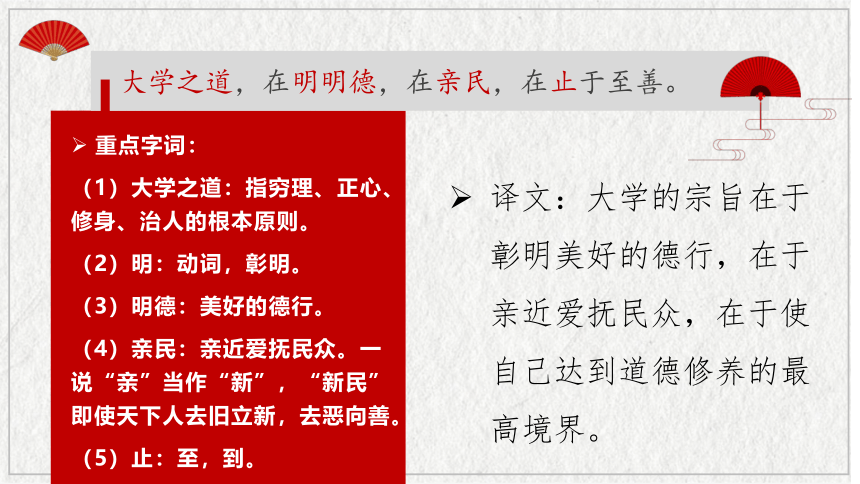

译文:大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到道德修养的最高境界。

重点字词:

(1)大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

(2)明:动词,彰明。

(3)明德:美好的德行。

(4)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

(5)止:至,到。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

1.第一段阐述的儒学追求的“三纲”是什么?

明明德、亲民、止于至善。

明明德

明,明之也。明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也,但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则未尝有当息者。故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。

——朱熹:《四书章句集注》

“明德”的内涵是人本来所具有的,是一种先验的理解万事万物的内在的心理状态。

“明德”被个人气质、个人欲望所迷惑,明明德是道德主体通过学习、修为努力来恢复本性的过程,个人的后天活动都是为了能找回自我,寻求本来善良的内在特性。(荀子:性善论)

亲民

“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

“明明德”所注重的是对个体主观精神状态的一种规定或启发,“在新民”则涉及个体道德完善之后如何运用到群体的外用之道,由个体之善扩充到天下万民。

推己及人,不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢。

止于至善

“止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。?

“三纲”之间是怎样的关系?

递进的逻辑关系。

“三纲”中,“明明德”侧重于“内圣”,“亲民”侧重于“外王”,“止于至善”是最终追求。这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

《大学》通篇所阐释的是一种修己治人之道,即儒家思想一以贯之的内圣外王之道。

“内生外王”源自道家,成于儒家。“内圣”就是克己修身而实现人格的完善,“外王”就是积极入世,关怀社会,心忧天下,建功立业的人生态度。

重点字词:

(1)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(2)静:心不妄动。

(3)安:性情安和。

(4)虑:思虑精祥。

(5)得:处事合宜。

译文:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

如何达到至善的境界?

七个步骤

知止(目标、理想)

定、静、安(心态、情感意志层面)

虑(理性思考)

得(收获成功)

2.这一段阐述了什么道理?

人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

重点字词:

(1)齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。人与人之间的关系和谐,家业繁荣。?

(2)修其身:修养自己的德行。?

(3)致其知:获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。?

(4)格物:推究事物的原理。

译文:古代那些想要在天下彰明美德的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚,

就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,

先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

状语后置句

重点字词:

(1)知至:对外物之理认识充分。

(2)庶人:普通百姓。?

(3)壹是:一律,一概。

(4)本:本源、根本。

译文:推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

正反相成得推演逻辑。

先以学习者为主语,明确各条目得先后次序。从远大目标写起,将“八条目”由远及近,由外而内地“倒叙”出来,强调过程地循序渐进。

再以学习对象为主语,由近及远,由内到外地正叙一遍,突出结果的水到渠成。

八条目

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内修

外治

穷则独善其身

达则兼善天下

三纲八目

内圣

外王

修身是从内圣到外王的过渡,既要内化于心,也要外显于形。

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

诚意

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦qiè。故君子必慎其独也。小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然,掩其不善,而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣。此谓诚于中,形于外。故君子必慎其独也。——《大学》

所说的使自己的心意诚实,指的是要做到不欺骗自己,就像厌恶臭气,喜爱美丽的容貌(一样自然真实),这叫自我满足。所以君子在独处的时候,也要使自己的行为谨慎,一丝不苟。小人在独处时,没有什么坏事做不出来。一见到君子,便会躲躲闪闪,掩藏自己的不善而设法显示自己的美德。其实,人家看我们,就像是洞察我们的五脏六腑一样,掩饰的做法又有什么益处呢!这就叫做内心的真实,总是会在外表上表现出来,所以君子必定要谨慎对待独处的情况。

不自欺欺人,独善其身,表里如一

“慎独”——内心道德的严格自律。不完全依赖于外界条件的束缚,也不自欺欺人。

正心

所谓修身在正其心者,身有所忿懥(zhì),则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。此谓修身在正其心。

我们有所愤怒的时候,我们的心念就不能够端正;有所恐惧的时候,我们的心念就不能够端正;有所喜好、逸乐的时候,我们的心念就不能够端正;有所忧患的时候,我们的心念就不能够端正。如果一个人的心不专注,看到东西如同没有看见,听到声音也如同没有听见,吃东西也不知道滋味。这就叫做修身在于端正心念。

正心就是摈弃外界干扰和不良情绪的影响,克服私欲,消除不健康不合理的欲望和情绪,做到专心致志,精力集中。

修身

使个人修养达到完善的程度

从现代社会学的角度来看,家庭是社会的基本细胞,而人又是组成家庭的最基本元素,只有社会中每一个独立个体在自身的整体素质方面有了全面的提高,才能维系家庭的内部稳定,最终才能保持社会的稳定,保持社会道德水平的进一步提高。

齐家

善于处理好家庭或家族内部的关系

所谓治国必先齐其家者,其家不可教而能教人者,无之。故君子不出家而成教(推行教化)于国。孝者,所以事君也;弟者,所以事长也;慈(长辈对晚辈的爱)者,所以使众也。一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱,其机(关键)如此。

思考:齐家与治国有何关系?如何齐家?找出原句并分析。

一家作风之好坏影响一国兴亡之大事。齐家是治国的前提条件。

孝悌慈

所谓治国必先齐家的意思,是说连自己的家人都不能教化好,而能教化他人,是从来没有的事。在家能够对父母尽孝道,在朝廷侍奉君主就能够尽忠;在家能够对兄弟尽悌道,在社会上对待尊长就能够礼敬;在家对孩子能尽慈道,到外面就知道如何使众。在上位的君主一家能够兴行仁道,一个国家就能够兴起仁义之风;在上位的君主一家能够处处礼让,一个国家就会兴起人人礼让之风;在上位的君主贪婪暴戾,一国的人都会犯上作乱。

治国平天下

所谓平天下在治其国者,上老老(1)而民兴孝;上长长(2)而民兴弟;上恤孤(3)而民不倍(4)。是以君子有絜矩之道(5)。……道得众则得国,失众则失国。

是故君子先慎乎德。

【注释】(1)老老:尊敬老人。前一“老”字作动词,意思是把老人当作老人看待。

(2)长长:尊重长辈。

(3)恤:体恤,周济。孤,孤儿,古专指幼年丧失父亲的人。

(4)倍:通“背”,违背。

(5)絜(xié)矩之道:儒家伦理思想之一,指一言一行要有示范作用。絜,量度。矩,画直角或方形用的尺子,引申为法度,规则。

一国之君要治理好国家,在提高自身修养的同时,还要对广大民众予以教诲,把“老老”“长长”“恤孤”当作前提条件,才有可能实现治国平天下。

“八目”

明确:

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:摈弃外界干扰和不良情绪的影响,克服私欲,消除不健康不合理的欲望和情绪,做到专心致志,精力集中。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

“八目”之间是什么关系?

明确:

“格物、致知、诚意、正心”是基础,做好这些的目的是为了“修身”。

“齐家、治国、平天下”是“修身”的条件,“修身”的目的是“齐家、治国、平天下”。

它们是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系。

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

《大学之道》中“三纲领”“八条目”之间的关系是怎样的?

明确:它们是一个不可分割的整体。

“八条目”是实现“三纲领”的具体步骤,

“三纲领”是“八条目”的指导思想。

“八条目”是对“三纲领”的补充和发挥,

“八条目”的目的是实现“三纲领”

。

请简要分析本文的论证特点。

明确:

1.论证结构严谨,条理清晰。总分式论证结构层层推进,逻辑严密,剖析深刻。

先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

3.逻辑严密,论证有力。

使用了条件推理与因果推理。

大学之道

《礼记》

大学与小学

小学——“详训诂,明句读”(每句话都要解释明白,并且使学童读书时懂得断句)

古人八岁入小学,学习“洒扫应对进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节。

扫洒:洒水扫地,泛指家务事

应对:青年人居家在尊长、客人面前应做的起码的事

六艺:中国古代儒家要求学生掌握的基本技能

大学——大人之学,治国安邦的大学问

,古人十五岁入大学,

学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。

三礼

“三礼”指《周礼》、《仪礼》和《礼记》三部汇集我国传统礼乐文化的典籍,涉及周代和春秋战国时期的政治制度、社会思想、伦理观念等诸多方面。东汉郑玄曾经分别给这三书作注,故有“三礼”之名。

在三礼之中,《仪礼》大约在汉代就被列为儒家经典。唐代开始加上了《周礼》和《礼记》,设三礼为经,列入“九经”。

《三礼》(《周礼》《仪礼》《礼记》)、《三传》(《左传》《公羊传》《谷梁传》),连同《易》《书》《诗》(此为隋朝时期的划分)

十三经

南宋形成的十三部儒家经典

《诗经》、《尚书》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《易经》、《左传》、《公羊传》、《榖梁传》、《论语》、《尔雅》、《孝经》、《孟子》

五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》

汉武帝时设立五经博士,教授弟子,从此博士成为专门教授儒家经典的学官

周礼

《周礼》主要搜集了周王朝及各诸侯国官制,是根据儒家的理想治国方案加以增减汇编而成的。

共有六篇,分《天官冢宰》《地官司徒》《春官宗伯》《夏官司马》《秋官司寇》《冬官司空》,“六官”象征着天地四方六合,体现了中国“以人法天”传统的思想。

隋唐“六部”对周朝“六官”的继承与发展

决策

执行

审议

隋唐“六部”对周朝“六官”的继承与发展

1、吏部掌人事和考功,为六部之首,与周天官冢宰相似。

2、户部掌财赋、户籍、山林盐泽产出等,为地官。

3、礼部主要祭祀在春天,故礼部为春官。

4、兵部在夏季农闲时,常出兵,故兵部为夏官。

5、刑部常常处决犯人在秋天,春生秋杀,故刑部为秋官。

6、工部在冬天农闲时,修建很多工程,故工部为冬官。

仪礼

《仪礼》,又称《礼》、《礼经》、《士礼》。《仪礼》大致形成于西周末春秋初,相传由孔子编定为十七篇。其所记载的礼仪内容依次为士冠礼、士昏礼、士相见礼、乡饮酒礼、乡射礼、燕礼、大射礼、聘礼、公食大夫礼、觐礼、丧服、士丧礼、既夕礼、士虞礼、特牲馈食礼、少牢馈食礼、有司彻,是维系调谐人与人之间交往活动的一整套礼仪制度,涉及人生婚丧嫁娶与贵族间社会交往或外交活动的礼仪,系统而完备。

礼记

《大学》本出《礼记》。《礼记》是中国古代重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,相传为孔门弟子及其再传弟子所作,经西汉戴圣汇编成书。在流传过程中,经董仲舒、郑玄、孔颖达和宋代理学家如程颢、程颐等大儒的推崇,《礼记》在儒家政教系统中的地位日益提升。

朱熹把《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽离出来并做章句,为《论语》《孟子》做集注,合成《四书章句集注》。宋元以降,《大学》《中庸》《论语》《孟子》成为封建科举考试的钦定书,而《大学》则是四书之首。

译文:大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到道德修养的最高境界。

重点字词:

(1)大学之道:指穷理、正心、修身、治人的根本原则。

(2)明:动词,彰明。

(3)明德:美好的德行。

(4)亲民:亲近爱抚民众。一说“亲”当作“新”,“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

(5)止:至,到。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

1.第一段阐述的儒学追求的“三纲”是什么?

明明德、亲民、止于至善。

明明德

明,明之也。明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也,但为气禀所拘,人欲所蔽,则有时而昏;然其本体之明,则未尝有当息者。故学者当因其所发而遂明之,以复其初也。

——朱熹:《四书章句集注》

“明德”的内涵是人本来所具有的,是一种先验的理解万事万物的内在的心理状态。

“明德”被个人气质、个人欲望所迷惑,明明德是道德主体通过学习、修为努力来恢复本性的过程,个人的后天活动都是为了能找回自我,寻求本来善良的内在特性。(荀子:性善论)

亲民

“新民”即使天下人去旧立新,去恶向善。

“明明德”所注重的是对个体主观精神状态的一种规定或启发,“在新民”则涉及个体道德完善之后如何运用到群体的外用之道,由个体之善扩充到天下万民。

推己及人,不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢。

止于至善

“止于至善”就是要将自己的道德品质和社会、国家的治理提升到最完美的地步,不达到最理想的境界绝不停止,实际上是一个无限的完善过程。?

“三纲”之间是怎样的关系?

递进的逻辑关系。

“三纲”中,“明明德”侧重于“内圣”,“亲民”侧重于“外王”,“止于至善”是最终追求。这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

《大学》通篇所阐释的是一种修己治人之道,即儒家思想一以贯之的内圣外王之道。

“内生外王”源自道家,成于儒家。“内圣”就是克己修身而实现人格的完善,“外王”就是积极入世,关怀社会,心忧天下,建功立业的人生态度。

重点字词:

(1)知止而后有定:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移。

(2)静:心不妄动。

(3)安:性情安和。

(4)虑:思虑精祥。

(5)得:处事合宜。

译文:知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

如何达到至善的境界?

七个步骤

知止(目标、理想)

定、静、安(心态、情感意志层面)

虑(理性思考)

得(收获成功)

2.这一段阐述了什么道理?

人要有目标。明确了“知止”的目标后,才会“定、静、安、虑、得”。人若不知其所止,就会随波逐流、碌碌无为、虚度此生。

要知道事物发展的规律。从“知止”到“能得”,“知止”是开端,“能得”是结果每件事情都有本末始终,要知道事物发展的规律。

重点字词:

(1)齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。人与人之间的关系和谐,家业繁荣。?

(2)修其身:修养自己的德行。?

(3)致其知:获得知识。一说,把自己对事物的认识推到极致。?

(4)格物:推究事物的原理。

译文:古代那些想要在天下彰明美德的人,首先要治理好自己的国家。要治理好自己的国家,就要使家族中的各种关系整齐有序。要使家族中的各种关系整齐有序,就要先修养自身的品德。要修养自身的品德,就要先端正自己的内心。要端正自己的内心,就要先使意念真诚。要使意念真诚,

就要先获得知识。获得知识在于推究事物的原理。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,

先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

状语后置句

重点字词:

(1)知至:对外物之理认识充分。

(2)庶人:普通百姓。?

(3)壹是:一律,一概。

(4)本:本源、根本。

译文:推究了事物的原理而后才能对外物之理认识充分,对外物之理认识充分而后才能使意念真诚,意念真诚而后才能使内心端正,内心端正而后才能修养品德,修养品德而后才能使家族中的各种关系整齐有序,家族中的各种关系整齐有序后才能把国家治理好,国家治理好而后才能天下太平。从天子直到平民,一概都以修养自身作为根本。

物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。

自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

正反相成得推演逻辑。

先以学习者为主语,明确各条目得先后次序。从远大目标写起,将“八条目”由远及近,由外而内地“倒叙”出来,强调过程地循序渐进。

再以学习对象为主语,由近及远,由内到外地正叙一遍,突出结果的水到渠成。

八条目

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内修

外治

穷则独善其身

达则兼善天下

三纲八目

内圣

外王

修身是从内圣到外王的过渡,既要内化于心,也要外显于形。

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

诚意

所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦qiè。故君子必慎其独也。小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌然,掩其不善,而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣。此谓诚于中,形于外。故君子必慎其独也。——《大学》

所说的使自己的心意诚实,指的是要做到不欺骗自己,就像厌恶臭气,喜爱美丽的容貌(一样自然真实),这叫自我满足。所以君子在独处的时候,也要使自己的行为谨慎,一丝不苟。小人在独处时,没有什么坏事做不出来。一见到君子,便会躲躲闪闪,掩藏自己的不善而设法显示自己的美德。其实,人家看我们,就像是洞察我们的五脏六腑一样,掩饰的做法又有什么益处呢!这就叫做内心的真实,总是会在外表上表现出来,所以君子必定要谨慎对待独处的情况。

不自欺欺人,独善其身,表里如一

“慎独”——内心道德的严格自律。不完全依赖于外界条件的束缚,也不自欺欺人。

正心

所谓修身在正其心者,身有所忿懥(zhì),则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。此谓修身在正其心。

我们有所愤怒的时候,我们的心念就不能够端正;有所恐惧的时候,我们的心念就不能够端正;有所喜好、逸乐的时候,我们的心念就不能够端正;有所忧患的时候,我们的心念就不能够端正。如果一个人的心不专注,看到东西如同没有看见,听到声音也如同没有听见,吃东西也不知道滋味。这就叫做修身在于端正心念。

正心就是摈弃外界干扰和不良情绪的影响,克服私欲,消除不健康不合理的欲望和情绪,做到专心致志,精力集中。

修身

使个人修养达到完善的程度

从现代社会学的角度来看,家庭是社会的基本细胞,而人又是组成家庭的最基本元素,只有社会中每一个独立个体在自身的整体素质方面有了全面的提高,才能维系家庭的内部稳定,最终才能保持社会的稳定,保持社会道德水平的进一步提高。

齐家

善于处理好家庭或家族内部的关系

所谓治国必先齐其家者,其家不可教而能教人者,无之。故君子不出家而成教(推行教化)于国。孝者,所以事君也;弟者,所以事长也;慈(长辈对晚辈的爱)者,所以使众也。一家仁,一国兴仁;一家让,一国兴让;一人贪戾,一国作乱,其机(关键)如此。

思考:齐家与治国有何关系?如何齐家?找出原句并分析。

一家作风之好坏影响一国兴亡之大事。齐家是治国的前提条件。

孝悌慈

所谓治国必先齐家的意思,是说连自己的家人都不能教化好,而能教化他人,是从来没有的事。在家能够对父母尽孝道,在朝廷侍奉君主就能够尽忠;在家能够对兄弟尽悌道,在社会上对待尊长就能够礼敬;在家对孩子能尽慈道,到外面就知道如何使众。在上位的君主一家能够兴行仁道,一个国家就能够兴起仁义之风;在上位的君主一家能够处处礼让,一个国家就会兴起人人礼让之风;在上位的君主贪婪暴戾,一国的人都会犯上作乱。

治国平天下

所谓平天下在治其国者,上老老(1)而民兴孝;上长长(2)而民兴弟;上恤孤(3)而民不倍(4)。是以君子有絜矩之道(5)。……道得众则得国,失众则失国。

是故君子先慎乎德。

【注释】(1)老老:尊敬老人。前一“老”字作动词,意思是把老人当作老人看待。

(2)长长:尊重长辈。

(3)恤:体恤,周济。孤,孤儿,古专指幼年丧失父亲的人。

(4)倍:通“背”,违背。

(5)絜(xié)矩之道:儒家伦理思想之一,指一言一行要有示范作用。絜,量度。矩,画直角或方形用的尺子,引申为法度,规则。

一国之君要治理好国家,在提高自身修养的同时,还要对广大民众予以教诲,把“老老”“长长”“恤孤”当作前提条件,才有可能实现治国平天下。

“八目”

明确:

“格物”:就是全面透彻地研究世界上的万事万物。

“致知”:就是要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:指的是在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:摈弃外界干扰和不良情绪的影响,克服私欲,消除不健康不合理的欲望和情绪,做到专心致志,精力集中。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,是《大学》中对人的培养的最高要求,它处在“八条目”的中枢地位。

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”是齐家的扩大和延伸。

“八目”之间是什么关系?

明确:

“格物、致知、诚意、正心”是基础,做好这些的目的是为了“修身”。

“齐家、治国、平天下”是“修身”的条件,“修身”的目的是“齐家、治国、平天下”。

它们是由大至小的条件关系,或者是由小至大的因果关系。

“修身”是根本(自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本)。

《大学之道》中“三纲领”“八条目”之间的关系是怎样的?

明确:它们是一个不可分割的整体。

“八条目”是实现“三纲领”的具体步骤,

“三纲领”是“八条目”的指导思想。

“八条目”是对“三纲领”的补充和发挥,

“八条目”的目的是实现“三纲领”

。

请简要分析本文的论证特点。

明确:

1.论证结构严谨,条理清晰。总分式论证结构层层推进,逻辑严密,剖析深刻。

先提出表明宗旨的“三纲”,然后提出实现“三纲”的具体步骤,说明治国平天下和个人道德修养的一致性。浑然一体,结构严谨,条理清晰。

2.运用排比、顶真手法,论证力强。句式整齐,节奏分明,增强了语势,具有无可辩驳的力量。

3.逻辑严密,论证有力。

使用了条件推理与因果推理。