2021-2022学年统编版高中语文必修上册2.《峨日朵雪峰之侧》《立在地球边上放号》教案

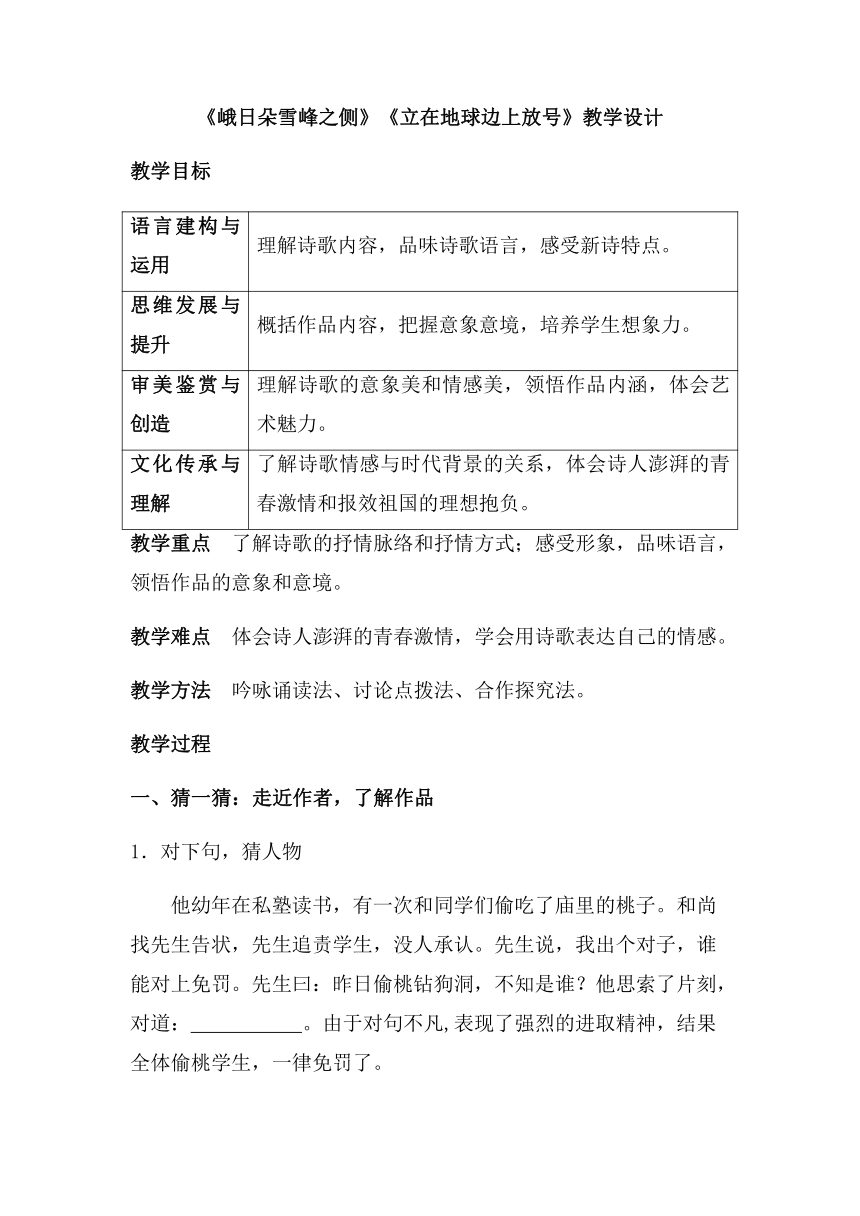

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册2.《峨日朵雪峰之侧》《立在地球边上放号》教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-09-14 15:40:15 | ||

图片预览

文档简介

《峨日朵雪峰之侧》《立在地球边上放号》教学设计

教学目标

语言建构与运用

理解诗歌内容,品味诗歌语言,感受新诗特点。

思维发展与提升

概括作品内容,把握意象意境,培养学生想象力。

审美鉴赏与创造

理解诗歌的意象美和情感美,领悟作品内涵,体会艺术魅力。

文化传承与理解

了解诗歌情感与时代背景的关系,体会诗人澎湃的青春激情和报效祖国的理想抱负。

教学重点

了解诗歌的抒情脉络和抒情方式;感受形象,品味语言,领悟作品的意象和意境。

教学难点

体会诗人澎湃的青春激情,学会用诗歌表达自己的情感。

教学方法

吟咏诵读法、讨论点拨法、合作探究法。

教学过程

一、猜一猜:走近作者,了解作品

1.对下句,猜人物

他幼年在私塾读书,有一次和同学们偷吃了庙里的桃子。和尚找先生告状,先生追责学生,没人承认。先生说,我出个对子,谁能对上免罚。先生曰:昨日偷桃钻狗洞,不知是谁?他思索了片刻,对道:

。由于对句不凡,表现了强烈的进取精神,结果全体偷桃学生,一律免罚了。

对句:他年攀桂步蟾宫,必定有我。

人物:郭沫若。

2.还有一位诗人,他具有先天的浪漫情怀和理想气质,后天又形成了强烈而浓郁的生命意识。生命,是他的诗歌的总主题。在漫长的诗歌生涯中,在艰辛而充满苦难的人生之旅中,他将深刻体验到的生命理念、立场、情感,倾注、融贯到精心选择的生命意象中,雕铸了一幅幅真实而顽强的生命图画。你知道他是谁吗?

他就是昌耀。

3.走近作者,了解其作品

郭沫若(1892-1978),原名郭开贞,字鼎堂。中国现代著名诗人、学者、文学家、历史学家。1921年,与成仿吾、郁达夫等人一同建立“创造社”,同年,第一本新诗集《女神》出版,《女神》摆脱了中国传统诗歌的束缚,充满浪漫主义气息,充分反映了“五四”时代的精神。他是我国新诗的奠基人,是继鲁迅之后革命文化界公认的领袖,浪漫主义的天才诗人,代表诗集有《女神》《星空》等。主要作品:诗歌《天狗》《风凰涅架》《地球,我的母亲!》《炉史煤》《天上的街市》等,历史剧本《屈原》《虎符》《棠棣之花》《王昭君》《蔡文姬》等。

王昌耀(1936~2000),笔名昌耀。湖南桃源人。于1936年6月27日出生于湖南常德。1957年因一首短诗被定为右派,遭受了二十余年的坎坷与磨难。1979年重返文坛,任青海省作协副主席、荣誉主席,专业作家。1985年加入中国作家协会。著有《昌耀抒情诗集》《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》《昌耀的诗》等。

今天,我们一起来学习郭沫若的《立在地球边上放号》和昌耀的一首短诗《峨日朵雪峰之侧》。

二、查一查:理解标题,了解背景,疏通字词

小组合作学习,分组查资料,了解背景。

1.《立在地球边上放号》怎么读,怎么理解?

明确:放号(hào)。“立在地球边上放号”是一个祈使句,“立”是一个动词,“在地球边上”点明地点,“放号”的意思是“吹响号角”。“立在地球边上放号”表面意思是站在地球的边上吹响号角,直接发出呼唤。

2.《立在地球边上放号》的写作背景是怎样的?

明确:《立在地球边上放号》写于1919年9、10月间。其时郭沫若受五四运动和十月革命的冲击,决然从日本渡海回国。当他置身于日本横滨的海岸,面对浩渺无边的大海,那惊天的激浪和着时代的洪流一起撞击着他的胸怀。于是,在诗人的笔下出现了一幅雄奇壮伟、流动奔突的画面。于是诗人写下这首对于力的赞歌,正是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。

3.“峨日朵雪峰”是什么意思?

明确:“峨日朵”应该是现在的海北藏族自治州祁连县的峨堡镇的老百姓对“峨堡”一词的口语发音,那么,“峨日朵雪峰”便是峨堡乡境内的祁连山脉中一座或者几座小雪峰。它们原本没有自己独立的名字,诗人拿来作为诗中一个如画的诗作之远景而已。

4.《峨日朵雪峰之侧》的写作背景是什么?

明确:1957年,中共中央发出指示,在全国范围内开展了一场波及社会各阶层的群众性反右派斗争。这一运动后来被严重扩大化,一大批响应党的号召仗义执言的知识分子和民主党派人士被错误的确定为“右派分子”,遭到不同程度的迫害。1958年夏季反右派斗争结束。1978年,中共中央决定对被划为“右派分子”的人进行全面复查,为被错划为右派的人平反。这首诗写于1962年8月,作者因被打成右派,正在距峨堡乡不远的青海省八宝农场接受劳动改造。

5.查字典,疏通两首诗字词

注意以下重点词语:

律吕:节奏、音律。

嚣:xiāo,喧哗。

揳:捶打,特指把钉、橛等捶打到其他东西里面去。

罅隙:xià

xì,裂缝;缝隙。

但有:只有。

三、读一读:梳理结构,概述内容,把握意象

学生分两组自由朗读两首诗歌,回答以下几个问题。

1.《立在地球边上放号》可以分为几节,每节写了什么内容?

明确:全诗分为三节:第一节,描绘出一幅海天汹涌的宏伟而壮丽的图画。第二节,由景入情的过渡,引发了诗人面对壮丽景象的“破坏”与“创造”的主观感受。第三节,诗人由大海奔腾的波涛引发出对宇宙与人生的感悟,发出对“力”的呼告与赞美。

2.诗歌主要是通过选取特定的意象来塑造形象,表达情感的。两首诗都写了哪些意象?这些意象具有怎样的特点?创造了什么样的形象?

《立在地球边上放号》

意象:白云、北冰洋、太平洋、洪涛、我、力。

特点:宏大、阔远、雄奇、气势磅礴。它们引起读者惊异、赞叹,一种狂暴的激情荡涤心胸,从而使人由这种自然形象产生对社会生活的某种关于崇高和伟大的联想。

形象:主体形象是横跨两大洋的巨人,其实就是诗人的自我形象。他站在地球边上,站在全方位俯瞰地球的立足点上,吹响一声声响彻寰宇的号角。他的号角声声在欢呼怒涌的白云、壮丽的北冰洋的晴景,欢呼要把地球推倒的太平洋,欢呼来自空间各个方向的滚滚洪涛。排山倒海般的洪涛既具有巨大的破坏力,又蕴藏着同样巨大的创造力。

《峨日朵雪峰之侧》

意象:太阳、石砾、罅隙、岩壁,雄鹰、雪豹、蜘蛛

特点:雪峰、落日、山海、石砾、巨石的罅隙、雄鹰、雪豹、锈蚀岩壁等一系列形象,构成雄浑、壮美、崇高、紧张的审美特征(意境),而蜘蛛是弱小、可怜、默享的形象特征。

形象:塑造了一个登山勇士的形象。这是一次历尽艰辛的征服。“我”吃惊地看到一派壮丽的雪峰落日景象,然后由“我”眼中的壮观景象转入自身状态的描述:手指插入岩缝,血滴渗出鞋底,这就是此时此地贴身绝壁的登山勇士的生命体验。一只小小的蜘蛛出现在岩壁上让我感悟到对生命的热爱、对生命力的赞颂。

3.这些意象都是写实的吗?

《立在地球边上放号》:这首诗一方面通过对自然景观的客观描写,展示了大自然雄伟和壮丽的特征,另一方面,抒发自己“毁坏”“创造”“努力”的主观感受和对“力”的赞美。以写景为基础,再展开想像。

《峨日朵雪峰之侧》:太阳、石砾、蜘蛛这些意象是实写,雄鹰、雪豹是虚写,是想象。“雄鹰”“雪豹”是作者理想中的精神、意志和心灵的象征,代表着一种真正强大、雄壮和坚韧。“蜘蛛”则是作者现实状态的写照,是他“囚徒”身份的一种反映。二者形成鲜明对比,突出了生命的谦卑与坚毅,表达对生命的热爱,对生命力的赞颂。

四、议一议:突破重点词句,明确主旨,分析特色

安排学生分组反复而又细细地朗读诗歌,质疑问难,提出问题,互相探讨。可以互相讨论,也可以相互质疑。

以下问题供小组讨论时参考,如学生提不出问题时,教师可以用这些问题去引导学生思考。

《立在地球边上放号》

1.诗歌为什么要描绘滚滚洪涛?

明确:写作这首诗的时候,作者正在日本福冈的九州大学医学部留学,那是在中国的“五四”运动爆发不久的时间。“五四”运动所产生的伟大的“力波”越过太平洋,直接震动了时刻感应着时代脉搏的年青气盛的郭沫若,使他的如椽之笔,得到了纵横挥写的创作契机。诗中描绘的滚滚洪涛的景象,正是“五四”运动巨大声势的象征。再推开一层说,也是世界潮流的大工业生产规模的具体象征。“五四”运动对于中国,正如滚滚而来的洪涛一般,它正以巨大的破坏力,冲决一切半封建半殖民地的思想罗网,同时以伟大的创造力建树崭新的科学与民主的现代文明。“五四”运动所展示的中国未来,是光辉灿烂的图景。从第二个更宏观的思想层次说,世界潮流的大工业生产,也正以排山倒海之势,席卷日本,冲向中国,并且势将蔓延到全球各个角落,这是历史前进的不可阻挡之势。

诗中所描绘的全部力的形象,同样可以看作是新兴生产力战胜落后生产力的强起奋进图。比如诗人在同年写的《笔立山头展望》一诗中曾以极大的热情歌颂这种新兴的生产力:“一枝枝的烟筒都开着了朵黑色的牡丹呀!哦哦,二十世纪的名花!近代文明的严母呀!”

2.“力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!”怎样理解这段话的深刻含义?

明确:这是对力的歌颂和赞美,诗人从多角度描绘了力的内涵,强调色彩,突出形态,体现其神韵,反映其节奏,多层面感受力和美。诗人尽情歌颂的力,其实正是五四时期的那种时代精神的特征。

3.根据以上分析,谈谈你对诗歌主旨的理解。

明确:这首诗描写的横跨两大洋的巨人,其实都是诗人的自我形象,诗歌表达了诗人渴望破坏旧世界、创造新世界的热情和决心。

这首诗堪称为郭沫若早期“火山爆发式”的诗歌代表作之一,从其诗歌中最能感受到“五四”时期狂飙突进的时代精神。据作者说,在那段时间里,“惠特曼的那种把一切的旧套摆脱干净了的诗风和五四时代的暴飙突进的精神十分合拍,我是彻底地为他那雄浑的豪放的宏朗的调子所动荡了。”(《我的作诗的经过》)这首诗,正是这种惠特曼式的“雄浑的豪放的宏朗的调子”。它是在感情激荡时一气呵成的,是火山爆发喷涌而出的岩浆,其气势汹涌,灼热逼人。

4.你觉得作者的情感浓烈吗?怎样做到的?

提示总结:可以从修辞、句式、标点等方面去思考。

(1)运用排比的句式,热烈歌颂了“不断的毁坏”“不断的创造”的力量,反映了“五四”时期人民那种奋起直追、高扬个性、改变国家现状的强烈愿望,具有振聋发聩的艺术力量。

(2)运用叠词“啊啊”,运用“力哟!力哟!”这一反复手法,直抒胸臆,抒写对“力”的赞叹,增强艺术感染力。

(3)句式自由,节奏鲜明。《立在地球边上放号》是一首自由体新诗。这首诗采用了不受束缚的自由句式,具有极为鲜明、强烈的节奏感。诗中最短的诗句只有两个字,最长的诗句则达20字以上。长短句式随着情感的变化而变化,自由、奔放没有约束,但是全诗的节奏却非常鲜明,这种内在的旋律用诗人自己的话说便是“情绪的自然消涨”。这首诗的节奏犹如时代的鼓点,急促、紧凑、有力。

(4)诗歌还运用了象征、拟人等修辞手法,使全诗更加形象、感人。

(5)叹号的使用。

《峨日朵雪峰之侧》

1.“这是我此刻仅能征服的高度了”中“此刻”和“仅”两个词有什么含义?

明确:这两个词暗示了多重意思:

①这高度并非“一览众山小”的“绝顶”,却是“我”尽了自己的全部努力所达到的;

②这并不意味着将来(或“下一刻”)的“我”不能达到新的高度,也不意味着此刻的高度微不足道,这毕竟已是一次历尽艰辛的征服;

③“我”身后已经陆续征服了很多山峰;

④暗示了“我”的目标与“我”的努力之间的差距,暗示了某种“先喘口气”的决定。

2.“我”是怎样站在山峰上的?

明确:我的身体紧贴山峰一侧的悬崖,前额与山峰齐平。

3.“我”登上雪峰看到了怎样的景象?这些景象有何特点?

明确:太阳跃入山海,景象美丽壮观;石砾滑入深渊,声音如军旅的杀声。视觉和听觉结合,给人一种壮阔崇高的紧张感。

4.“我”此时的状态怎样?这种状态和前面的景象有何联系?

明确:“我”手指插入岩缝,血滴渗出鞋底。落日的动势和石砾滑坡的动势都是下坠的,而“我”作为攀登者的动势却正好相反,努力向上。那一片“引力无穷的山海”也在竭力使我下坠。千军万马般的厮杀声响在“我”身旁,向深渊“自上而下”地远去时,“我”在这个高度上的坚持就决非易事。由此可见,日落和滑坡都不是悠闲者赞叹或观赏的对象,而是此时此地贴身绝壁的登山勇士的生命体验。这样就不单产生审美意义上的“崇高”感,而且在读者的心理上引发一种紧张感。

5.最后一节作者用雄鹰、雪豹和蜘蛛的意象有何用意?

明确:“雄鹰”“雪豹”的形象是作者理想中的精神、意志和心灵的象征,代表着一种真正强大、雄壮和坚韧。“蜘蛛”则是作者现实状态的写照,是他“囚徒”身份的一种反映。两组意象形成一个鲜明而浓烈的对比:强大和弱小、光明与幽暗、热闹与沉寂、高拔与低矮……这种对比,形成了一种反讽的效果。

五、比一比:辨析异同,增强能力,升华情感

1.小组合作探究:两首诗有何异同?

学生自由讨论,老师做如下总结或补充:

相同点:都通过选取特定的意象,组合构成一幅幅具体的画面,来塑造形象,表达情感。而且无论是塑造的横跨两大洋的巨人,还是登山勇士的形象,其实都是诗人的自我形象的展现。

不同点:抒情方式不同。

《立在地球边上放号》是直抒胸臆,运用了四组“啊啊”,六个“哟”表达诗人热烈奔放、雄壮豪迈的情感,抒写对“力”的赞叹,增强艺术感染力。

《峨日朵雪峰之侧》通过写景叙事,间接抒发情感。诗人为我们塑造了众多审美意象,有太阳、俄日朵之雪、巨石、岩壁、蜘蛛,它们共同营造出一个凝重壮美的氛围,将饱含沧桑的情怀,古老开阔的高原背景,博大的生命意识,构成一个协调的整体。通过意象之间的的变化与相互作用,描绘出诗人内心深处向往的乌托邦,那是一个仅存于诗人心中的天堂。

2.探究:总结概括诗歌的特点

这一节课我们学习了两首现代诗歌,请大家归纳一下现代诗歌的特点。

讨论交流后教师可以做如下归纳概括:

心象(情)+物象(美)=诗。

诗歌要求

①要有浓烈的感情和鲜明的节奏

情感美

音乐美

②要有鲜明的形象,做到情景交融

意象美

意境美

③要有新颖的构思和奇特的想象

构思美

想象美

诗想象是蓝图,情感是方向,语言是方法。

歌的元素:想象、情感、语言。

附:板书设计

(

想

象

美

)

教学目标

语言建构与运用

理解诗歌内容,品味诗歌语言,感受新诗特点。

思维发展与提升

概括作品内容,把握意象意境,培养学生想象力。

审美鉴赏与创造

理解诗歌的意象美和情感美,领悟作品内涵,体会艺术魅力。

文化传承与理解

了解诗歌情感与时代背景的关系,体会诗人澎湃的青春激情和报效祖国的理想抱负。

教学重点

了解诗歌的抒情脉络和抒情方式;感受形象,品味语言,领悟作品的意象和意境。

教学难点

体会诗人澎湃的青春激情,学会用诗歌表达自己的情感。

教学方法

吟咏诵读法、讨论点拨法、合作探究法。

教学过程

一、猜一猜:走近作者,了解作品

1.对下句,猜人物

他幼年在私塾读书,有一次和同学们偷吃了庙里的桃子。和尚找先生告状,先生追责学生,没人承认。先生说,我出个对子,谁能对上免罚。先生曰:昨日偷桃钻狗洞,不知是谁?他思索了片刻,对道:

。由于对句不凡,表现了强烈的进取精神,结果全体偷桃学生,一律免罚了。

对句:他年攀桂步蟾宫,必定有我。

人物:郭沫若。

2.还有一位诗人,他具有先天的浪漫情怀和理想气质,后天又形成了强烈而浓郁的生命意识。生命,是他的诗歌的总主题。在漫长的诗歌生涯中,在艰辛而充满苦难的人生之旅中,他将深刻体验到的生命理念、立场、情感,倾注、融贯到精心选择的生命意象中,雕铸了一幅幅真实而顽强的生命图画。你知道他是谁吗?

他就是昌耀。

3.走近作者,了解其作品

郭沫若(1892-1978),原名郭开贞,字鼎堂。中国现代著名诗人、学者、文学家、历史学家。1921年,与成仿吾、郁达夫等人一同建立“创造社”,同年,第一本新诗集《女神》出版,《女神》摆脱了中国传统诗歌的束缚,充满浪漫主义气息,充分反映了“五四”时代的精神。他是我国新诗的奠基人,是继鲁迅之后革命文化界公认的领袖,浪漫主义的天才诗人,代表诗集有《女神》《星空》等。主要作品:诗歌《天狗》《风凰涅架》《地球,我的母亲!》《炉史煤》《天上的街市》等,历史剧本《屈原》《虎符》《棠棣之花》《王昭君》《蔡文姬》等。

王昌耀(1936~2000),笔名昌耀。湖南桃源人。于1936年6月27日出生于湖南常德。1957年因一首短诗被定为右派,遭受了二十余年的坎坷与磨难。1979年重返文坛,任青海省作协副主席、荣誉主席,专业作家。1985年加入中国作家协会。著有《昌耀抒情诗集》《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》《昌耀的诗》等。

今天,我们一起来学习郭沫若的《立在地球边上放号》和昌耀的一首短诗《峨日朵雪峰之侧》。

二、查一查:理解标题,了解背景,疏通字词

小组合作学习,分组查资料,了解背景。

1.《立在地球边上放号》怎么读,怎么理解?

明确:放号(hào)。“立在地球边上放号”是一个祈使句,“立”是一个动词,“在地球边上”点明地点,“放号”的意思是“吹响号角”。“立在地球边上放号”表面意思是站在地球的边上吹响号角,直接发出呼唤。

2.《立在地球边上放号》的写作背景是怎样的?

明确:《立在地球边上放号》写于1919年9、10月间。其时郭沫若受五四运动和十月革命的冲击,决然从日本渡海回国。当他置身于日本横滨的海岸,面对浩渺无边的大海,那惊天的激浪和着时代的洪流一起撞击着他的胸怀。于是,在诗人的笔下出现了一幅雄奇壮伟、流动奔突的画面。于是诗人写下这首对于力的赞歌,正是那种向旧世界、旧文化、旧传统猛烈冲击的时代精神的象征。

3.“峨日朵雪峰”是什么意思?

明确:“峨日朵”应该是现在的海北藏族自治州祁连县的峨堡镇的老百姓对“峨堡”一词的口语发音,那么,“峨日朵雪峰”便是峨堡乡境内的祁连山脉中一座或者几座小雪峰。它们原本没有自己独立的名字,诗人拿来作为诗中一个如画的诗作之远景而已。

4.《峨日朵雪峰之侧》的写作背景是什么?

明确:1957年,中共中央发出指示,在全国范围内开展了一场波及社会各阶层的群众性反右派斗争。这一运动后来被严重扩大化,一大批响应党的号召仗义执言的知识分子和民主党派人士被错误的确定为“右派分子”,遭到不同程度的迫害。1958年夏季反右派斗争结束。1978年,中共中央决定对被划为“右派分子”的人进行全面复查,为被错划为右派的人平反。这首诗写于1962年8月,作者因被打成右派,正在距峨堡乡不远的青海省八宝农场接受劳动改造。

5.查字典,疏通两首诗字词

注意以下重点词语:

律吕:节奏、音律。

嚣:xiāo,喧哗。

揳:捶打,特指把钉、橛等捶打到其他东西里面去。

罅隙:xià

xì,裂缝;缝隙。

但有:只有。

三、读一读:梳理结构,概述内容,把握意象

学生分两组自由朗读两首诗歌,回答以下几个问题。

1.《立在地球边上放号》可以分为几节,每节写了什么内容?

明确:全诗分为三节:第一节,描绘出一幅海天汹涌的宏伟而壮丽的图画。第二节,由景入情的过渡,引发了诗人面对壮丽景象的“破坏”与“创造”的主观感受。第三节,诗人由大海奔腾的波涛引发出对宇宙与人生的感悟,发出对“力”的呼告与赞美。

2.诗歌主要是通过选取特定的意象来塑造形象,表达情感的。两首诗都写了哪些意象?这些意象具有怎样的特点?创造了什么样的形象?

《立在地球边上放号》

意象:白云、北冰洋、太平洋、洪涛、我、力。

特点:宏大、阔远、雄奇、气势磅礴。它们引起读者惊异、赞叹,一种狂暴的激情荡涤心胸,从而使人由这种自然形象产生对社会生活的某种关于崇高和伟大的联想。

形象:主体形象是横跨两大洋的巨人,其实就是诗人的自我形象。他站在地球边上,站在全方位俯瞰地球的立足点上,吹响一声声响彻寰宇的号角。他的号角声声在欢呼怒涌的白云、壮丽的北冰洋的晴景,欢呼要把地球推倒的太平洋,欢呼来自空间各个方向的滚滚洪涛。排山倒海般的洪涛既具有巨大的破坏力,又蕴藏着同样巨大的创造力。

《峨日朵雪峰之侧》

意象:太阳、石砾、罅隙、岩壁,雄鹰、雪豹、蜘蛛

特点:雪峰、落日、山海、石砾、巨石的罅隙、雄鹰、雪豹、锈蚀岩壁等一系列形象,构成雄浑、壮美、崇高、紧张的审美特征(意境),而蜘蛛是弱小、可怜、默享的形象特征。

形象:塑造了一个登山勇士的形象。这是一次历尽艰辛的征服。“我”吃惊地看到一派壮丽的雪峰落日景象,然后由“我”眼中的壮观景象转入自身状态的描述:手指插入岩缝,血滴渗出鞋底,这就是此时此地贴身绝壁的登山勇士的生命体验。一只小小的蜘蛛出现在岩壁上让我感悟到对生命的热爱、对生命力的赞颂。

3.这些意象都是写实的吗?

《立在地球边上放号》:这首诗一方面通过对自然景观的客观描写,展示了大自然雄伟和壮丽的特征,另一方面,抒发自己“毁坏”“创造”“努力”的主观感受和对“力”的赞美。以写景为基础,再展开想像。

《峨日朵雪峰之侧》:太阳、石砾、蜘蛛这些意象是实写,雄鹰、雪豹是虚写,是想象。“雄鹰”“雪豹”是作者理想中的精神、意志和心灵的象征,代表着一种真正强大、雄壮和坚韧。“蜘蛛”则是作者现实状态的写照,是他“囚徒”身份的一种反映。二者形成鲜明对比,突出了生命的谦卑与坚毅,表达对生命的热爱,对生命力的赞颂。

四、议一议:突破重点词句,明确主旨,分析特色

安排学生分组反复而又细细地朗读诗歌,质疑问难,提出问题,互相探讨。可以互相讨论,也可以相互质疑。

以下问题供小组讨论时参考,如学生提不出问题时,教师可以用这些问题去引导学生思考。

《立在地球边上放号》

1.诗歌为什么要描绘滚滚洪涛?

明确:写作这首诗的时候,作者正在日本福冈的九州大学医学部留学,那是在中国的“五四”运动爆发不久的时间。“五四”运动所产生的伟大的“力波”越过太平洋,直接震动了时刻感应着时代脉搏的年青气盛的郭沫若,使他的如椽之笔,得到了纵横挥写的创作契机。诗中描绘的滚滚洪涛的景象,正是“五四”运动巨大声势的象征。再推开一层说,也是世界潮流的大工业生产规模的具体象征。“五四”运动对于中国,正如滚滚而来的洪涛一般,它正以巨大的破坏力,冲决一切半封建半殖民地的思想罗网,同时以伟大的创造力建树崭新的科学与民主的现代文明。“五四”运动所展示的中国未来,是光辉灿烂的图景。从第二个更宏观的思想层次说,世界潮流的大工业生产,也正以排山倒海之势,席卷日本,冲向中国,并且势将蔓延到全球各个角落,这是历史前进的不可阻挡之势。

诗中所描绘的全部力的形象,同样可以看作是新兴生产力战胜落后生产力的强起奋进图。比如诗人在同年写的《笔立山头展望》一诗中曾以极大的热情歌颂这种新兴的生产力:“一枝枝的烟筒都开着了朵黑色的牡丹呀!哦哦,二十世纪的名花!近代文明的严母呀!”

2.“力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!”怎样理解这段话的深刻含义?

明确:这是对力的歌颂和赞美,诗人从多角度描绘了力的内涵,强调色彩,突出形态,体现其神韵,反映其节奏,多层面感受力和美。诗人尽情歌颂的力,其实正是五四时期的那种时代精神的特征。

3.根据以上分析,谈谈你对诗歌主旨的理解。

明确:这首诗描写的横跨两大洋的巨人,其实都是诗人的自我形象,诗歌表达了诗人渴望破坏旧世界、创造新世界的热情和决心。

这首诗堪称为郭沫若早期“火山爆发式”的诗歌代表作之一,从其诗歌中最能感受到“五四”时期狂飙突进的时代精神。据作者说,在那段时间里,“惠特曼的那种把一切的旧套摆脱干净了的诗风和五四时代的暴飙突进的精神十分合拍,我是彻底地为他那雄浑的豪放的宏朗的调子所动荡了。”(《我的作诗的经过》)这首诗,正是这种惠特曼式的“雄浑的豪放的宏朗的调子”。它是在感情激荡时一气呵成的,是火山爆发喷涌而出的岩浆,其气势汹涌,灼热逼人。

4.你觉得作者的情感浓烈吗?怎样做到的?

提示总结:可以从修辞、句式、标点等方面去思考。

(1)运用排比的句式,热烈歌颂了“不断的毁坏”“不断的创造”的力量,反映了“五四”时期人民那种奋起直追、高扬个性、改变国家现状的强烈愿望,具有振聋发聩的艺术力量。

(2)运用叠词“啊啊”,运用“力哟!力哟!”这一反复手法,直抒胸臆,抒写对“力”的赞叹,增强艺术感染力。

(3)句式自由,节奏鲜明。《立在地球边上放号》是一首自由体新诗。这首诗采用了不受束缚的自由句式,具有极为鲜明、强烈的节奏感。诗中最短的诗句只有两个字,最长的诗句则达20字以上。长短句式随着情感的变化而变化,自由、奔放没有约束,但是全诗的节奏却非常鲜明,这种内在的旋律用诗人自己的话说便是“情绪的自然消涨”。这首诗的节奏犹如时代的鼓点,急促、紧凑、有力。

(4)诗歌还运用了象征、拟人等修辞手法,使全诗更加形象、感人。

(5)叹号的使用。

《峨日朵雪峰之侧》

1.“这是我此刻仅能征服的高度了”中“此刻”和“仅”两个词有什么含义?

明确:这两个词暗示了多重意思:

①这高度并非“一览众山小”的“绝顶”,却是“我”尽了自己的全部努力所达到的;

②这并不意味着将来(或“下一刻”)的“我”不能达到新的高度,也不意味着此刻的高度微不足道,这毕竟已是一次历尽艰辛的征服;

③“我”身后已经陆续征服了很多山峰;

④暗示了“我”的目标与“我”的努力之间的差距,暗示了某种“先喘口气”的决定。

2.“我”是怎样站在山峰上的?

明确:我的身体紧贴山峰一侧的悬崖,前额与山峰齐平。

3.“我”登上雪峰看到了怎样的景象?这些景象有何特点?

明确:太阳跃入山海,景象美丽壮观;石砾滑入深渊,声音如军旅的杀声。视觉和听觉结合,给人一种壮阔崇高的紧张感。

4.“我”此时的状态怎样?这种状态和前面的景象有何联系?

明确:“我”手指插入岩缝,血滴渗出鞋底。落日的动势和石砾滑坡的动势都是下坠的,而“我”作为攀登者的动势却正好相反,努力向上。那一片“引力无穷的山海”也在竭力使我下坠。千军万马般的厮杀声响在“我”身旁,向深渊“自上而下”地远去时,“我”在这个高度上的坚持就决非易事。由此可见,日落和滑坡都不是悠闲者赞叹或观赏的对象,而是此时此地贴身绝壁的登山勇士的生命体验。这样就不单产生审美意义上的“崇高”感,而且在读者的心理上引发一种紧张感。

5.最后一节作者用雄鹰、雪豹和蜘蛛的意象有何用意?

明确:“雄鹰”“雪豹”的形象是作者理想中的精神、意志和心灵的象征,代表着一种真正强大、雄壮和坚韧。“蜘蛛”则是作者现实状态的写照,是他“囚徒”身份的一种反映。两组意象形成一个鲜明而浓烈的对比:强大和弱小、光明与幽暗、热闹与沉寂、高拔与低矮……这种对比,形成了一种反讽的效果。

五、比一比:辨析异同,增强能力,升华情感

1.小组合作探究:两首诗有何异同?

学生自由讨论,老师做如下总结或补充:

相同点:都通过选取特定的意象,组合构成一幅幅具体的画面,来塑造形象,表达情感。而且无论是塑造的横跨两大洋的巨人,还是登山勇士的形象,其实都是诗人的自我形象的展现。

不同点:抒情方式不同。

《立在地球边上放号》是直抒胸臆,运用了四组“啊啊”,六个“哟”表达诗人热烈奔放、雄壮豪迈的情感,抒写对“力”的赞叹,增强艺术感染力。

《峨日朵雪峰之侧》通过写景叙事,间接抒发情感。诗人为我们塑造了众多审美意象,有太阳、俄日朵之雪、巨石、岩壁、蜘蛛,它们共同营造出一个凝重壮美的氛围,将饱含沧桑的情怀,古老开阔的高原背景,博大的生命意识,构成一个协调的整体。通过意象之间的的变化与相互作用,描绘出诗人内心深处向往的乌托邦,那是一个仅存于诗人心中的天堂。

2.探究:总结概括诗歌的特点

这一节课我们学习了两首现代诗歌,请大家归纳一下现代诗歌的特点。

讨论交流后教师可以做如下归纳概括:

心象(情)+物象(美)=诗。

诗歌要求

①要有浓烈的感情和鲜明的节奏

情感美

音乐美

②要有鲜明的形象,做到情景交融

意象美

意境美

③要有新颖的构思和奇特的想象

构思美

想象美

诗想象是蓝图,情感是方向,语言是方法。

歌的元素:想象、情感、语言。

附:板书设计

(

想

象

美

)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读