2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(49张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版必修中外历史纲要上册第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(49张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-09-15 11:11:49 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

课标要求:(1)通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;(2)了解老子、孔子、孟子、荀子、庄子等思想家的学说,理解百家争鸣局面及其意义。

重点难点:春秋战国时期社会转型的背景和表现,以及与诸侯变法的关系;各家学派的学说以及对中国思想运动的影响

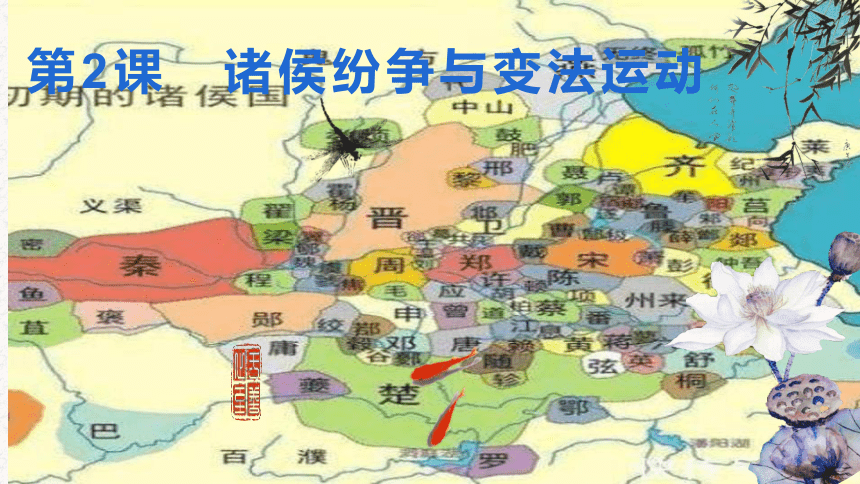

第2课

诸侯纷争与变法运动

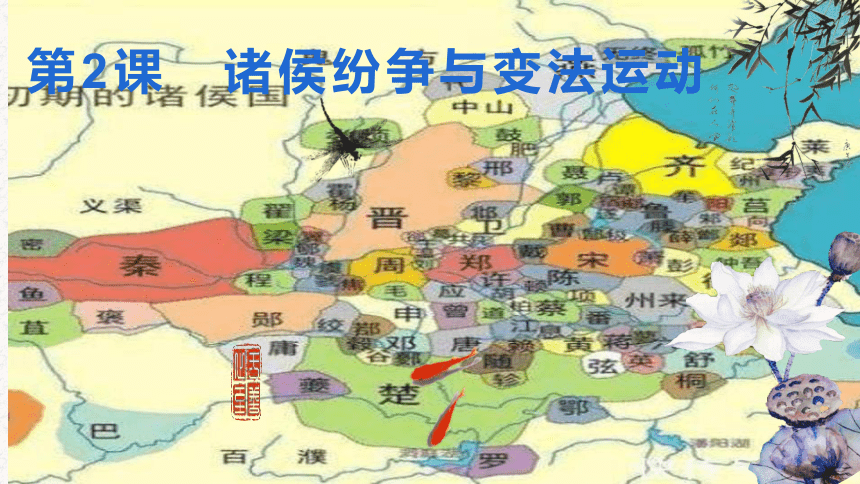

BC.256

东周时期

春秋时期

战国时期

BC.475

BC.770

平王东迁

田氏代齐

三家分晋

秦灭东周

BC.221

统一六国

大秦帝国

诸侯纷争与变法运动

大分裂:王室衰微,诸侯纷争

大发展:铁犁牛耕,井田瓦解

大变革:变法运动,专制集权

大解放:百家争鸣,思想解放

大交融:民族融合,华夏认同

礼乐西周

奴隶制

封建社会

先秦时期?

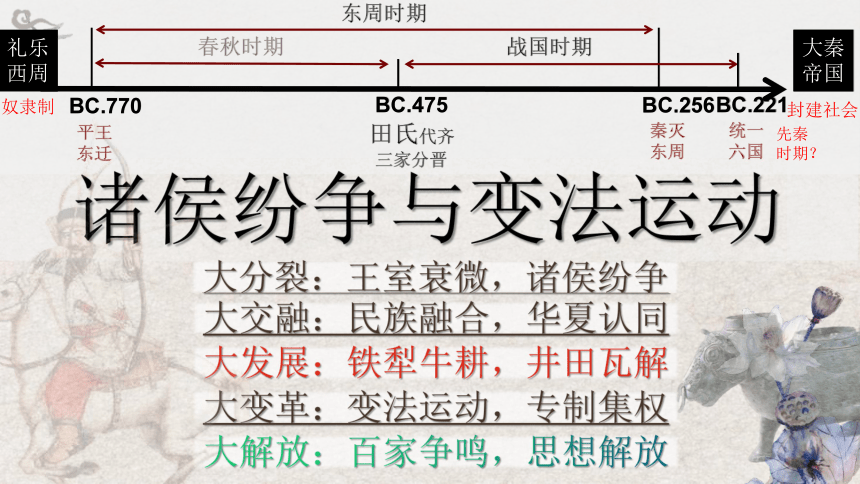

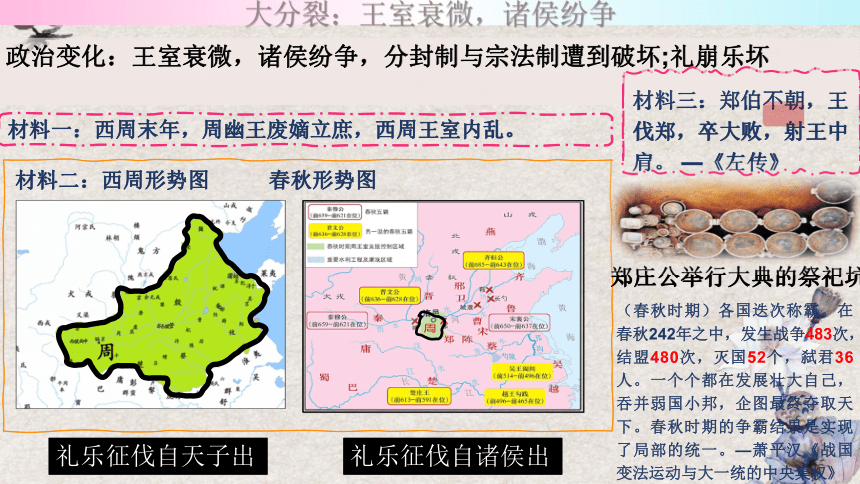

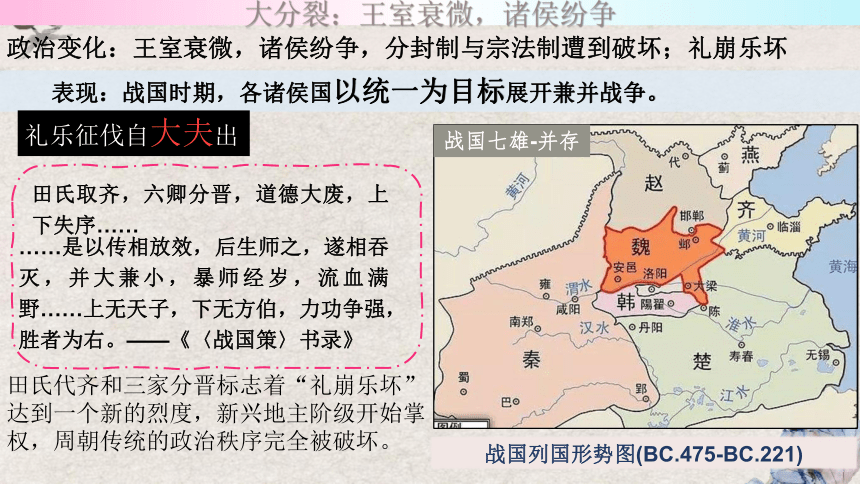

政治变化:王室衰微,诸侯纷争,分封制与宗法制遭到破坏;礼崩乐坏

大分裂:王室衰微,诸侯纷争

礼乐征伐自诸侯出

材料一:西周末年,周幽王废嫡立庶,西周王室内乱。

材料二:西周形势图

春秋形势图

材料三:郑伯不朝,王伐郑,卒大败,射王中肩。

—《左传》

礼乐征伐自天子出

郑庄公举行大典的祭祀坑

(春秋时期)各国迭次称霸。在春秋242年之中,发生战争483次,结盟480次,灭国52个,弑君36人。一个个都在发展壮大自己,吞并弱国小邦,企图最终夺取天下。春秋时期的争霸结果是实现了局部的统一。—萧平汉《战国变法运动与大一统的中央集权》

表现:战国时期,各诸侯国以统一为目标展开兼并战争。

大分裂:王室衰微,诸侯纷争

战国列国形势图(BC.475-BC.221)

战国七雄-并存

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……

田氏代齐和三家分晋标志着“礼崩乐坏”达到一个新的烈度,新兴地主阶级开始掌权,周朝传统的政治秩序完全被破坏。

礼乐征伐自大夫出

……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野……上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。——《〈战国策〉书录》

政治变化:王室衰微,诸侯纷争,分封制与宗法制遭到破坏;礼崩乐坏

华夏

北狄

西戎

东夷

南蛮

华夏

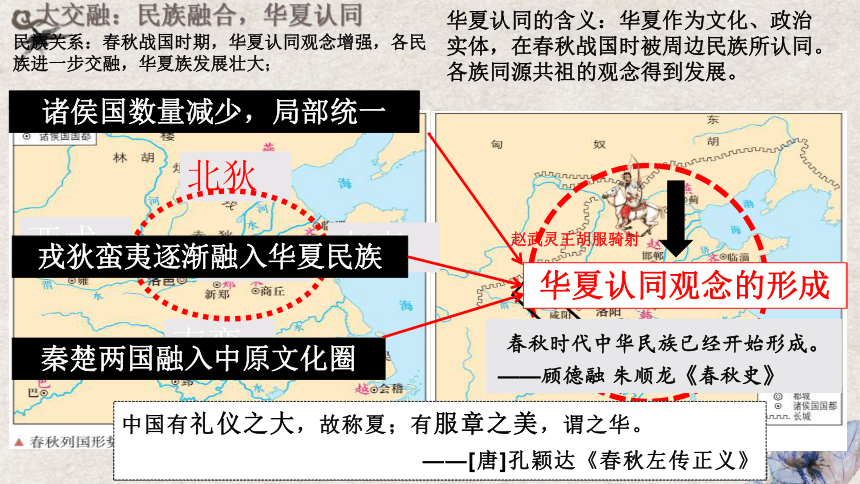

诸侯国数量减少,局部统一

戎狄蛮夷逐渐融入华夏民族

秦楚两国融入中原文化圈

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——[唐]孔颖达《春秋左传正义》

华夏认同观念的形成

春秋时代中华民族已经开始形成。

——顾德融

朱顺龙《春秋史》

大交融:民族融合,华夏认同

民族关系:春秋战国时期,华夏认同观念增强,各民族进一步交融,华夏族发展壮大;

华夏认同的含义:华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

赵武灵王胡服骑射

民族关系:春秋战国时期,华夏认同观念增强,各民族进一步交融,华夏族发展壮大;

政治变化:王室衰微,诸侯纷争,分封制与宗法制遭到破坏;

唯物史观:

生产力决定生产关系,

经济基础决定上层建筑。

大动荡·大交融·大发展·大变革·大解放

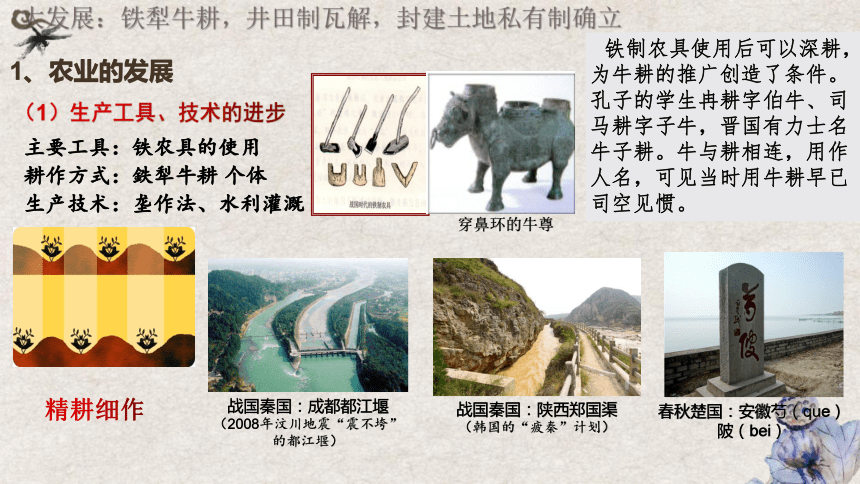

1、农业的发展

(1)生产工具、技术的进步

主要工具:铁农具的使用

耕作方式:鉄犁牛耕

个体

生产技术:垄作法、水利灌溉

铁制农具使用后可以深耕,为牛耕的推广创造了条件。孔子的学生冉耕字伯牛、司马耕字子牛,晋国有力士名牛子耕。牛与耕相连,用作人名,可见当时用牛耕早已司空见惯。

战国秦国:成都都江堰

(2008年汶川地震“震不垮”的都江堰)

战国秦国:陕西郑国渠

(韩国的“疲秦”计划)

春秋楚国:安徽芍(que)陂(bei)

精耕细作

穿鼻环的牛尊

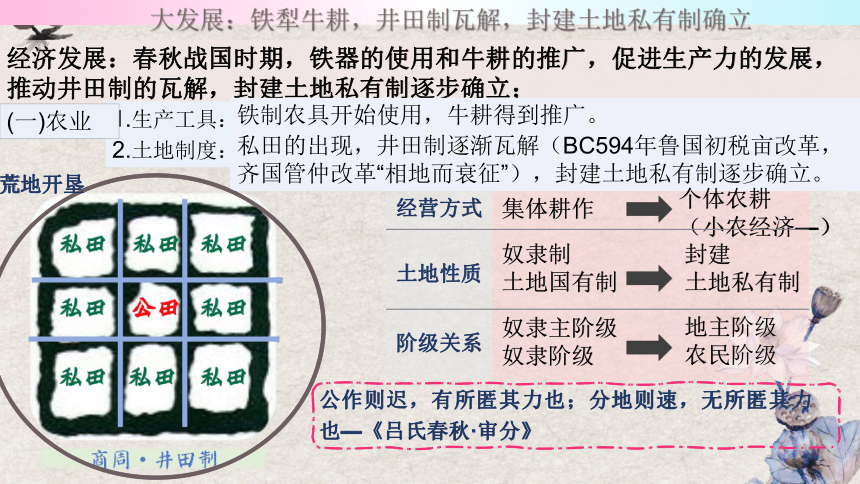

大发展:铁犁牛耕,井田制瓦解,封建土地私有制确立

经济发展:春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广,促进生产力的发展,推动井田制的瓦解,封建土地私有制逐步确立;

2.土地制度:

私田的出现,井田制逐渐瓦解(BC594年鲁国初税亩改革,齐国管仲改革“相地而衰征”),封建土地私有制逐步确立。

荒地开垦

集体耕作

个体农耕

(小农经济—)

奴隶制

土地国有制

封建

土地私有制

公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也—《吕氏春秋·审分》

经营方式

土地性质

阶级关系

地主阶级

农民阶级

奴隶主阶级

奴隶阶级

1.生产工具:

铁制农具开始使用,牛耕得到推广。

(一)农业

大发展:铁犁牛耕,井田制瓦解,封建土地私有制确立

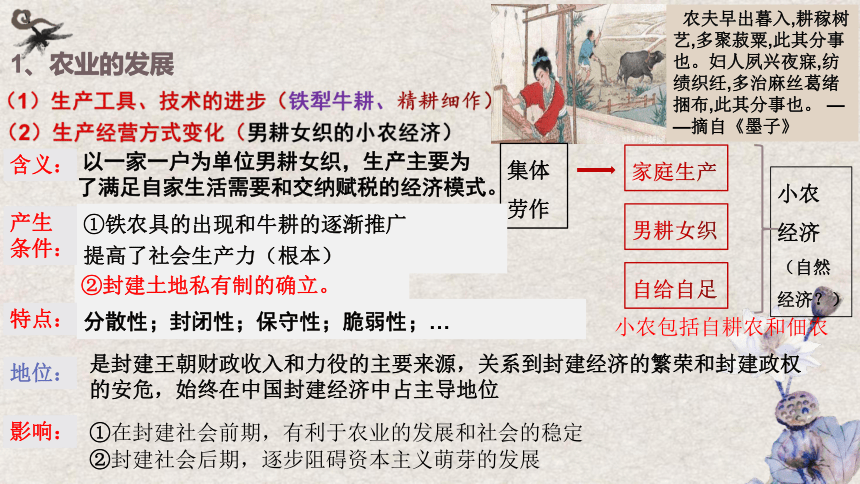

1、农业的发展

(1)生产工具、技术的进步(铁犁牛耕、精耕细作)

(2)生产经营方式变化(男耕女织的小农经济)

农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织纴,多治麻丝葛绪捆布,此其分事也。

——摘自《墨子》

小农

经济(自然经济?)

家庭生产

集体劳作

男耕女织

自给自足

含义:

以一家一户为单位男耕女织,生产主要为了满足自家生活需要和交纳赋税的经济模式。

产生

条件:

①铁农具的出现和牛耕的逐渐推广

提高了社会生产力(根本)

②封建土地私有制的确立。

特点:

分散性;封闭性;保守性;脆弱性;…

影响:

①在封建社会前期,有利于农业的发展和社会的稳定

②封建社会后期,逐步阻碍资本主义萌芽的发展

地位:

是封建王朝财政收入和力役的主要来源,关系到封建经济的繁荣和封建政权的安危,始终在中国封建经济中占主导地位

小农包括自耕农和佃农

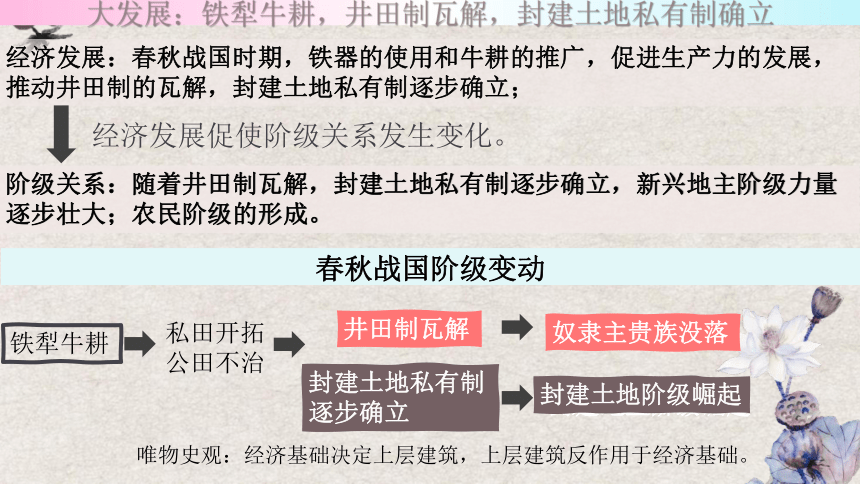

阶级关系:随着井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立,新兴地主阶级力量逐步壮大;农民阶级的形成。

大发展:铁犁牛耕,井田制瓦解,封建土地私有制确立

铁犁牛耕

井田制瓦解

封建土地私有制逐步确立

封建地主阶级崛起

私田开拓

公田不治

春秋战国阶级变动

经济发展促使阶级关系发生变化。

奴隶主贵族没落

唯物史观:经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础。

经济发展:春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广,促进生产力的发展,推动井田制的瓦解,封建土地私有制逐步确立;

封建地主阶级崛起

奴隶主贵族没落

封建地主阶级崛起

奴隶主贵族没落

奴隶主贵族没落

封建土地阶级崛起

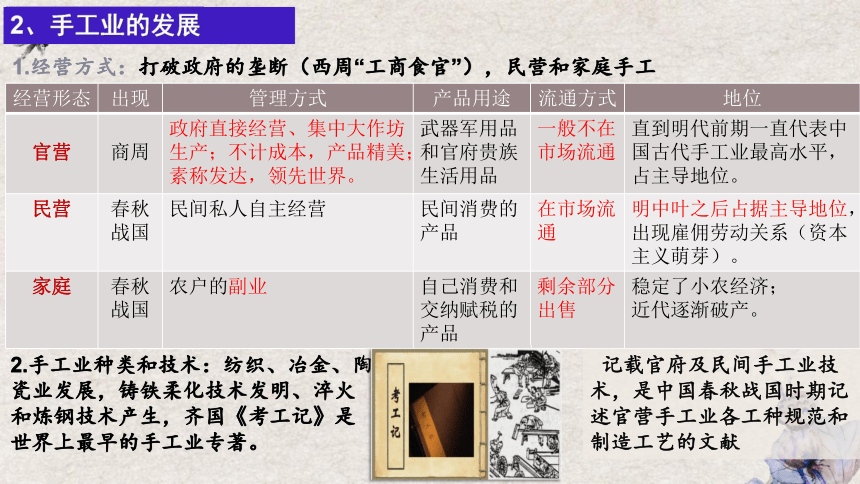

2、手工业的发展

1.经营方式:打破政府的垄断(西周“工商食官”),民营和家庭手工业兴起。

经营形态

出现

管理方式

产品用途

流通方式

地位

官营

商周

政府直接经营、集中大作坊生产;不计成本,产品精美;素称发达,领先世界。

武器军用品和官府贵族生活用品

一般不在市场流通

直到明代前期一直代表中国古代手工业最高水平,占主导地位。

民营

春秋战国

民间私人自主经营

民间消费的产品

在市场流通

明中叶之后占据主导地位,出现雇佣劳动关系(资本主义萌芽)。

家庭

春秋战国

农户的副业

自己消费和交纳赋税的产品

剩余部分出售

稳定了小农经济;

近代逐渐破产。

2.手工业种类和技术:纺织、冶金、陶瓷业发展,铸铁柔化技术发明、淬火和炼钢技术产生,齐国《考工记》是世界上最早的手工业专著。

记载官府及民间手工业技术,是中国春秋战国时期记述官营手工业各工种规范和制造工艺的文献

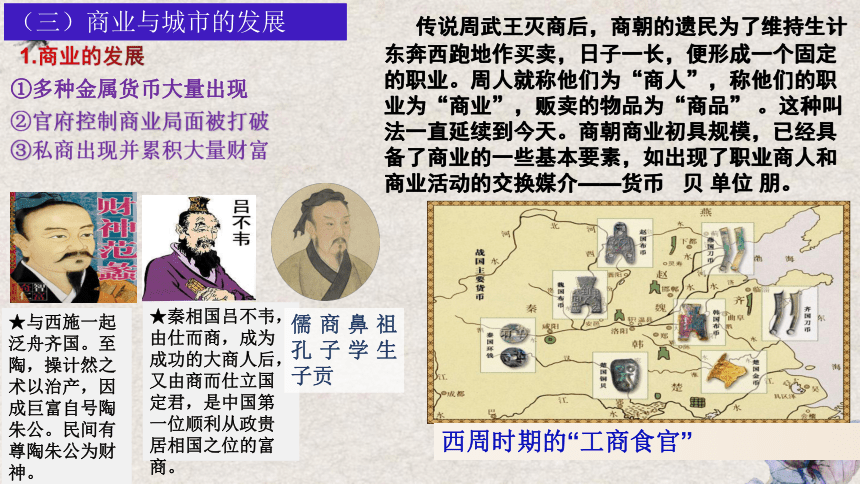

(三)商业与城市的发展

1.商业的发展

传说周武王灭商后,商朝的遗民为了维持生计东奔西跑地作买卖,日子一长,便形成一个固定的职业。周人就称他们为“商人”,称他们的职业为“商业”,贩卖的物品为“商品”

。这种叫法一直延续到今天。商朝商业初具规模,已经具备了商业的一些基本要素,如出现了职业商人和商业活动的交换媒介——货币

贝

单位

朋。

①多种金属货币大量出现

③私商出现并累积大量财富

②官府控制商业局面被打破

★秦相国吕不韦,由仕而商,成为成功的大商人后,又由商而仕立国定君,是中国第一位顺利从政贵居相国之位的富商。

★与西施一起泛舟齐国。至陶,操计然之术以治产,因成巨富自号陶朱公。民间有尊陶朱公为财神。

西周时期的“工商食官”

儒商鼻祖孔子学生子贡

2.城市的发展:商业都会兴起

燕都蓟

齐都临淄

赵都邯郸

魏都大梁

韩都郑

秦都咸阳

楚都郢

(三)商业与城市的发展

(四)重农抑商政策

含义

强调发展农耕,限制商业和手工业的发展。

原因

商业的不稳定性,商人流动性大与强调耕战、加强中央集权思想发生矛盾

目的

维护经济基础和政治稳定

发展历程

战国兴起

西汉全面控制工商业,打击私商

中唐以后重农抑商政策有所松动

明清严格限制商人活动、重征商税、实行海禁、严格限制民间贸易

影响

消极影响:封建社会的后期起消极作用为主。

①阻碍了工商业的发展壮大、自由劳动力的形成以及资本主义的原始积累;

②阻碍了资本主义萌芽的产生和发展,使中国逐渐落后于世界潮流。

积极作用:封建社会的前期起积极作用为主。

①在一定程度上保护了农民利益,推动了农业经济的发展;

②保证了封建政府财政收入;维护了社会秩序的安定;

③巩固了封建统治;

抑商不等于灭商,限制不等于禁绝。

“农为天下本务,而工贾皆其末也”

“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少

一耕稼之人”

民族关系:春秋战国时期,华夏认同观念增强,各民族进一步交融,华夏族发展壮大;

春秋战国·社会转型·大变革

政治变化:王室衰微,诸侯纷争,分封制与宗法制遭到破坏;

经济发展:春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广,促进生产力的发展,推动井田制的瓦解,封建土地私有制逐步确立;

阶级关系:随着井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立,新兴地主阶级力量逐步壮大;

铁犁牛耕

井田制瓦解

封建土地私有制逐步确立

封建地主阶级崛起

私田开拓

公田不治

奴隶主贵族没落

唯物史观:经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础。

“夺权”

封建地主阶级崛起

奴隶主贵族没落

封建地主阶级崛起

奴隶主贵族没落

奴隶主贵族没落

封建土地阶级崛起

大变革:变法运动,专制集权

2.阶级变动:

从“唯物史观”角度认识战国时期变法运动的必然性

1.经济根源:

3.直接目的:

生产力的发展是各国变法的根本原因。铁器的使用和牛耕的推广促进了生产力的发展,推动着井田制的瓦解,封建土地私有制逐步确立。

伴随着封建土地私有制的确立,新兴地主阶级日益壮大。他们要求废除原有的奴隶主旧贵族特权,建立起封建政治、经济新秩序,变法应运而生。

战国时期兼并战争频繁,为了实现富国强兵的目的,各国必须改革旧制,进行变法。

大变革:变法运动,专制集权

变法运动

燕昭王

乐毅改革

赵武灵王

胡服骑射

齐威王

邹忌改革

楚悼王

吴起变法

韩昭侯

申不害改革

魏文侯

李悝变法

秦孝公

商鞅变法

结果:

通过变法,推动了社会转型,逐步建立起君主专制中央集权的政治制度。

(4)代表:

秦国·商鞅变法

推行县制,君主任免

(中央集权)

奖励军功,限制贵族(军事强大官僚政治)

重农抑商,奖励耕织(小农经济)

“废井田,开阡陌”(土地私有)

大家庭拆散为小家庭(增加赋税)

什伍连坐,互相纠察(户籍管理)

“燔诗书而明法令”(思想统一)

公孙鞅,又称卫鞅,后封于商,后人称商鞅。应秦孝公求贤令入秦。

虎狼之师

大变革:变法运动,专制集权

商鞅变法

(1)

时间:开始于公元前356年(秦孝公时期)

(2)

主要内容:

(3)

特点:

(4)

影响:

③变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

①经济措施

②政治措施

③社会管理措施

②加重了广大人民所受的剥削与压迫。

依法治国、

严刑峻法

1.积极性:

①商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长;

②是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法;

2.局限性:

①轻视教化,鼓吹轻罪重罚,刑法严苛。

,以吏为师

以法为教

务在弱民

有道之国,

《史记-商君列传》中记载了商鞅与守旧贵族关于是否有必要变法的对话。守旧贵族反对变法,提出“法古”“循礼”,

课本P11谈谈对商鞅变法思想的认识?

【答案提示】A

商鞅是新兴地主阶级的代言人,具备丰富的理论素养,建立了完整的理论体系。提出了社会是向前发展的,社会需要随着时代而变化.

B

商鞅不畏强权,勇于改革,提出了完备可行的变法政策,并使秦国的变法得以彻底进行,为秦国成为七雄之首并完成了统一大业打下坚实的基础。

(2019年全国卷II

)战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为

A.?公田制度逐渐完善

B.?铁制生产工具普及

C.?交通运输网络通畅

D.?国家组织能力强大

D

材料 周平王东迁后,王畿的土地日益缩小,政治、经济实力大大衰落。从此,诸侯不再听从天子的命令,不再定期向天子纳贡、朝觐和述职。……春秋时代,职官制度经历了从世卿制到任官制的发展过程,战国时期,各国进行了一系列的变法运动,剥夺了旧贵族的特权,建立了一整套官僚制度,开创了中国政治制度的新局面。春秋前期,随着生产力的发展,“国”“野”之间的疆界有所淡化,个别国家如晋、楚等开始出现郡县制,至战国时代,各国普遍推行了郡县制,以此作为一种强化中央集权的有效体制。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野 新知识》

探究:根据材料概括春秋战国时期政治变革的表现。

提示各国通过变法改革,剥夺了旧贵族的特权,打破了旧的统治秩序,逐步建立了一整套官僚制度,逐步建立了中央集权制度,开创了中国政治制度的新局面,推动中国社会从奴隶社会向封建社会发展。

探究1唯物史观——春秋战国时期政治制度的变动与社会转型

文化篇:春秋战国思想文化大繁荣

(一)百家争鸣

(二)文艺科技的发展

大解放:百家争鸣,思想解放

文化--《易经?贲bi卦》之《彖tuan传》中,有“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”之语.以“人文”、而“化成天下”,用当今用语诠释,则是指用礼仪、风俗、典籍,以教化天下苍生.

在西汉时刘向之《说苑?指武》中,有“圣人之治天下也,先文德而后武力.凡武之兴,为不服也,文化不改,然后加诛.”这里的“文化”是指文治为法,以礼乐典章制度为依据而教化臣民.已与当今“文化”之所指十分接近,这也是当今学界所掌握的“文化”一词最早出处.

《清史稿》中四处出现之“文化”,均出现于与外国交流领域,其中关于“文化大开,交际日盛”、“数千年文化之古国”、“中国文化”、“东方文化”等提法,已完全与当今文化之定义相互吻合.

我们今天使用的“文化”一词,是19世纪末.当时学界先贤在翻译英文Culture时,运用了“文化”一词与之对应,堪称巧思绝对,颇具匠心.查《美国传统词典》,【Culture】字源意义为:“广泛传承的行为规范,信仰,制度和所有其他人类劳动及思想产品的总和.广义是人类在社会实践过程中所创造的物质、精神财富的总和;狭义是指自然科学技术和社会意识形态等人类精神产品的社会意识形式(思想、教育、文学、科技、艺术、体育).作为一种历史现象,其有历史继承性;作为社会意识形态,其反映着一定社会政治经济的水准.”因对译关系,上述定义也就是当今汉文“文化”一词之定义.

文化的真正内涵:植根于内心的修养;无需提醒的自觉;

以约束为前提的自由;为别人着想的善良。

概念:百家争鸣

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中代表不同阶级、阶层的各个学派的涌现及各流派相互诘难批驳、争芳斗艳、彼此吸收融合的局面。

所谓“百家”,是泛指,意为数量多。《汉书·艺文志》上主要分为儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

所谓“争鸣”,是指当时代表各阶级阶层,各派政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙、社会及万事万物(人性物理)做出解释。于是,他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。

三教九流?

(一)百家争鸣

1、“百家争鸣”出现的原因:

①经济上:井田制崩溃,封建经济迅速发展。

②政治上:周王室衰微,诸侯纷争,分分封制、宗法制瓦解,礼崩乐坏。

③阶级关系上:士的活跃和受重用。

④文化上:自然科学(数学、天文学等)的发展使人们的思想认识进一步深化;私学兴起,“学在官府”到“学在民间”,形成一些以传播文化、发展学术为宗旨的学者(人才)和思想学派。

士,属于西周时期贵族的最低阶层,拥有一定数量的“食田”,受过六艺(即礼、乐、射、御、书、数)教育,能文能武,战时可以充当下级军官,平时可以作为卿大夫的家臣。东周时,士这个阶层发生了分化,既没有了“食田”,又没有了原先的职守,成为传授知识的教师,或者主持宗教仪式的赞礼人。于是,士逐渐成为知识分子的通称。

“士”阶层的崛起

唯物史观

社会存在决定社会意识

2、诸子百家的代表人物及其主张

学派

代表人物及时期

代表阶层

主要思想

儒家

创立

发展

道家

创立

发展

法家

集大

成者

墨家

创立

孔子(春秋晚期)

孟子(战国中期)

荀子(战国末期)

老子(春秋晚期)

庄子(战国时期)

韩非子(战国末期)

墨子(战国初期)

奴隶主

封建地主

封建地主

奴隶主

奴隶主

封建地主

小生产者

“礼”

“德”

“仁”

“中庸”;“有教无类”;“畏天命,敬鬼神”,“性相近”

“仁政”

“民为贵君为轻”

“性本善”

“仁义”

“王道”“君舟民水”“性恶论”隆礼重法天行有常,人定胜天

(唯物论)集百家之大成

天道观(朴素的唯物主义)辩证法思想、“无为而治”

圣人之道,为而不争

把道作为最高的准则,天人合一,相对主义,齐物论,淡泊名利,追求精神上的自由

主张变法、“以法治国”、建立专制主义中央集权制

性本恶

兼爱、非攻、节俭、尚贤····

阴阳家

邹衍

邹子(战国

末期

)

封建地主

五行学说

五德始终说

庄子,名周,字子休。道家学说的主要

创始人之一。战国著名哲学家、思想家、文学家

老子(约公元前571年—公元前471年),字伯阳,谥号聃,又称李耳,是中国最伟大的哲学家和思想家之一,被道教尊为教祖,世界文化名人

庄子的思想:

①把道作为最高的准则,天与人不相胜(大自然与人和谐共处,天人合一,不是对立面)

②提出世界万物是相对的。齐物论,万物与我为一。

③崇尚自然,主张超越功利去追求精神自由

老子的思想:

①哲学思想:

A.朴素的唯物论:世界万物的本原是道;

“天法道,道法自然”,(老子是中国哲学史上第一个探讨宇宙本原的哲学家)

B.朴素辩证法:世界万物在不停地运动,矛盾对立的双方是相互依存,不断转化的。

②政治思想:“无为而治”

道家·老子

庄子

庄子(公元前369年-公元前286年),名周,字子休,庄子与梁惠王、齐宣王、孟子、惠子等大体同时期,死时享年84岁。道家学说的主要创始人之一。中国著名哲学家、思想家、文学家,辩论家。祖上系出楚国贵族,后因楚国动乱,迁至宋国,并在宋国与老乡惠子结识。庄子生平只做过地方漆园吏,几乎一生退隐。因崇尚自由而不应同宗楚威王之聘。庄子与道家始祖老子并称“老庄”,他们的哲学思想体系,被思想学术界尊为“老庄哲学”,代表作品为《庄子》,名篇有《逍遥游》、《齐物论》等,庄子主张“天人合一”和“清静无为”。代表作《庄子》(《庄子》是庄子和其弟子所著)并被尊崇者演绎出多种样版,名篇有《逍遥游》、《齐物论》等

。庄子的物质生活虽然贫困,但精神生活却异常丰富:读书、漫游、观察、遐想,追求“至人无己”的自由境界。庄子的思想:在政治上,他激烈而深刻地抨击统治阶级,赞同老子的“无为而治”,主张摈弃一切社会制度和文化知识;在思想意识上,他片面夸大一切事物的相对性,否定客观事物的差别,否定客观真理,属于主观唯心主义思想;在生活态度上,他顺应自然,追求绝对的自由。一生隐默无闻著述甚丰,作为道家思想的集大成者,他在中国哲学史、文学史以及各艺术领域都有极大的影响。老、庄与孔、孟共同构成了国民精神的源头

天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。圣人者,原天地之美而达万物之理

.“凡人心险于山川,难于知天。”《庄子·杂篇·列御寇》

日出而作,日入而息,逍遥于天地之间,而心意自得。

人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。《庄子·知北游》

.夫相收之与相弃亦远矣,且君子之交淡若水,小人之交甘若醴。君子淡以亲,小人甘以绝。

.好面誉人者,亦好背而毁之。《庄子·盗跖》

哀莫大于心死,而人死亦次之。《庄子·田子方》

吾以天地为棺椁,以日月为连璧,星辰为珠玑,万物为送賷。吾葬具岂不备邪?《庄子·列御寇》

众人重利,廉士重名,贤人尚志,圣人贵精。《刻意

》

孔子是这样概括自己一生的:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”

——《论语·为政》孔子说:“我十五岁有志于学问;30岁就可以独立处事了;40岁便遇事不迷惑;50岁就已经认识到了自己这一生的道路;60岁,一听别人言论便可以分辨真假,判明是非;到了70岁便随心所欲,

做任何事都不越出规矩。”

。”《史记》载孔子三十多岁时曾问礼于老子,临别时老子赠言曰:“聪明深察而近于死者,好议人者也。博辩广大危其身者,发人之恶者也。为人子者毋以有己,为人臣者毋以有己。”这是老子对孔子善意的提醒,也指出了孔子的一些毛病,就是看问题太深刻,讲话太尖锐,伤害了一些有地位的人,会给自己带来很大的危险。

追求礼乐的一生

孔子生平

----追求礼乐的一生

①立志学习礼乐(

15岁刻苦自学,

20岁时人称赞为“博学好礼”。成为儒士?)

②创办私学,收徒讲学—“有教无类”

30岁

③从政失败(

50-55岁鲁国中都宰、司寇)

④周游列国(55-68岁十几国)

⑤献身文教:整理典籍和致力教育事业(68-72

培养目标:君子“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”

(“六经”、“六艺”-礼、乐、射、御、书、数)

思考:孔子的政治主张为何没有被当时的统治者所采纳?

孔子的理想社会:“天下归仁、礼乐社会、世界大同”

如有用我者,吾其为东周乎?”

如果有人用我,我就要在东方复兴周礼,建设一个东方的周。”

孔子曰:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。

子曰:“上好礼,则民易使也。”

“在上位的人喜好礼,那么百姓就容易指使了。”

齐景公问政于孔子。孔子对曰:“君君、臣臣、父父、

子子。”公曰:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,

子不子,虽有粟,吾得而食诸?

孔子谓季氏,“八佾舞于庭,是可忍,孰不可忍也!”

“君使臣以礼,臣事君以忠。”

子曰:“居上不宽,为礼不敬,临丧不哀,吾何以观之哉?”?“居于执政地位的人,不能宽厚待人,行礼的时候不严肃,参加丧礼时也不悲哀,这种情况我怎么能看得下去呢?”?子曰:“不在其位,不谋其政

(礼、仁、中庸)

3.核心内容:

⑴“礼”的思想

孔子思想的目标、基础

①含义:

②方法:

③评价:

“周礼”,指西周建立的以分封制和宗法制

为核心的等级名分制度(正名)

“君臣有别,长幼有序”

“克己复礼”(个人、社会)

“礼”作为规范人与人之间的关系、立国立身的基础,有助于匡正社会秩序使之安定、和谐。

局限:孔子代表奴隶主贵族利益,恢复周礼实质是维护落后的奴隶制度。违背历史潮流(保守)

地位:

夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

“己所不欲,勿施于人

”

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。颜渊曰:“请问其目。

”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。”

子曰:“德不孤,必有邻。”孔子说:“有道德的人是不会孤立的,一定会有思想一致的人与他相处。”

节用而爱人,使民以时

子曰:“孝弟(悌)也者,其为仁之本欤?”

孝顺父母、顺从兄长,这就是仁的根本啊!”

⑵“仁”的思想

①含义:

②地位:

③方法:

④政治主张:

⑤评价(积极、消极)

仁者爱人,包含仁爱、关怀、体谅、包容等一切美德,为人处事的最高道德标准。

核心、是处理人际关系的最高准则

“忠恕”之道

“克己复礼为仁”

统治阶级:德和礼治

“苛政猛于虎”

普通百姓:

孝敬父母,尊敬兄长

积极:体现了人道主义和民本思想(人文精神),有利于缓和阶级矛盾,具有进步性;

局限:仁爱有等级,目的是维护奴隶主贵族的统治。

孝弟(悌)也者,其为仁之本欤

⑶中庸之道

①中庸的含义

A.处理任何事情都不偏不倚,能恰到好处;

B.将不同的原则、思想等妥善地加以调和,

达到对立因素的统一与和谐。

②方法:

思考:仁与礼的关系怎样?

材

人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

子曰:“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。”孔子说:“中庸作为一种道德,该是最高的了吧!人们缺少这种道德已经为时很久了。”

“礼之用,和为贵;先王之道,斯为美”--

《论语》

和而不同

(3)评价

A.中庸

是划分君子和小人的重要依据

B.中庸之道是协调仁和礼的方法,有利于统治者妥善协调各方面的社会矛盾,实现和谐(“和为贵”)。体现孔子思想的高度智慧和哲理性

后世统治者重视“和”—故宫三大殿

(太和殿

中和殿

保和殿)孕育中华民族的“和”“合”精神

古代大教育家

1.孔子的教育思想

①教育对象

②教育目标:

③教、学方法:

④教学内容:

邦有道则仕,邦无道则隐-

孔子

子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”

以仁、德为纲领,以六艺为基本,使学生能够得到全面均衡的发展。

“有教无类”,打破了奴隶主贵族垄断教育的局面

掌握六艺,不仅把学生培养“成人”

而且要培养成“君子”

因材施教,启发式、注重言传身教、实事求是、学思结合

孔子晚年整理编撰出“六经”,是我国第一套完整的教科书,五经在我国两千

多年的封建社会里一直是官学和私学的

最基本的教材

孔子于唐开元二十七年(739年)被追谥“文宣王”。

清顺治二年(1645年)御定文庙谥号为“大成至圣文宣先师孔子”;十四年(1657年),改称“至圣先师孔子”。康熙赠匾

“万世师表”

“衍圣公”,是孔子嫡派后裔的世袭封号,开始于西汉元始元年,当时平帝为了张扬礼教,封孔子后裔为褒侯。之后的千年时间里,封号屡经变化,到宋仁宗至和二年(1055年)改封为衍圣公,后代一直沿袭这个封号。而到了公元1935年,民国政府取消“衍圣公”,改为“大成至圣先师奉祀官”。生于1920年的孔德成先生,便成为末代衍圣公,首任祭祀官。2008年,伴随着孔德成先生的去世,“衍圣公”也就划上了句号。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

【译文】富贵不能乱了我的心,贫贱不能改变我的志向,威武不能屈我的节,

这样才叫做大丈夫。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其心,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

【译文】天将要把重要的任务加到某人的身上,一定要先苦恼他的心意,劳动他的筋骨,饥饿他的肠胃,穷困他的身子,他的每一行为总是不如意,这样便可以震动他的心意,坚韧他的性情,增加他的能力。

恭者不侮人,俭者不夺人。

【译文】对别人恭敬的人不会侮辱别人,自己节俭的人不会抢夺别人。鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也

孟子曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

有恒产者有恒心,无恒产者无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。【译文】有一定的产业收入的人才有一定的道德观念和行为准则,没有一定的产业收入的人便不会有一定的道德观念和行为准则。假若没有一定的道德观念和行为准则,就会胡作非为,违法乱纪,什么事都干得出来。

君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,

则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

“施仁政于民,制民恒产,勿夺农时,省刑罚,薄税敛。”

“民为贵,社稷次之,君为轻。”

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心

,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心

,礼也;是非之心,智也。仁义礼智非有外铄我也,我固有之也。“

孟子曰:“存乎人者,莫良于眸子。眸子不能掩其恶。胸中正则眸子了焉;胸中不正则眸子眊焉。听其言也,观其眸子,人焉瘦哉?”

锲而不舍(《荀子·劝学》):雕刻一件东西,一直刻下去不放手。比喻有恒心,有毅力。

青出于蓝,而胜于蓝(《荀子·劝学》):比喻学生胜过老师,后人胜过前人。

(1)非我而当者,吾师也;是我而当者,吾友也;谄谀我者,吾贼也。(《荀子·修身》)批评我而且批评得恰当的人,是我的老师;赞扬我而且赞扬得恰当的人,是我的朋友;阿谀奉承我的人,是害我的敌人

(2)天行有常,不为尧存,不为桀亡。(《荀子·天论》)

(3)目不能两视而明,耳不能两听而聪。(《荀子·劝学》)一心不能二用,做任何事情都应该聚精会神专心致志,否则顾此失彼一无所获

(4)道虽迩,不行不至。事虽小,不为不成。(《荀子·修身》)

(5)锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。(《荀子·劝学》)

(6)蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅,与之俱黑。(《荀子·劝学》)意思是表示人生活在好人中,也能成为好人。比喻良好环境对人的积极影响。后一句则说了环境对人不好的影响

(7)故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。(《荀子·劝学》)

(8)君子曰:学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝。(《荀子·劝学》)

“行一不义,杀一无罪,而得天下,仁者不为也。”

‘天之生民,非为君也;天之立君,以为民也。

“从道不从君。”

君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水亦覆舟“

天行有常

制天命而用之

(人定胜天)

性恶论

礼法并重

孟子(约公元前372年—约公元前289年),名轲,字子舆,后世尊称为亚圣。邹国(今山东省邹城市)人,战国时期伟大的思想家、教育家、政治家。

“不以仁政,不能平治天下”

“施仁政于民,省刑罚,薄税敛”

“民为贵,社稷次之,君为轻”

“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下”

荀子(约公元前313-前238),名况,赵国猗氏(今山西运城临猗县)人,华夏族(汉族),战国末期赵国人。著名思想家、文学家、政治家,儒家代表人物之一,“集百家之大成”时人尊称“荀卿”。

仁义:“行一不义,杀一无罪,而得天下,仁者不为也”

王道:“从道不从君”

民本:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水亦覆舟”

唯物论:“天行有常”;“制天命而用之”;

性恶论:“人之性恶,其善者伪也。”

隆礼重法(礼法并重)

儒家·孟子

荀子

2、诸子百家的代表人物及其主张

学派

代表人物及时期

代表阶层

主要思想

儒家

创立

发展

道家

创立

发展

法家

集大

成者

墨家

创立

孔子(春秋晚期)

孟子(战国中期)

荀子(战国末期)

老子(春秋晚期)

庄子(战国时期)

韩非子(战国末期)

墨子(战国初期)

奴隶主

封建地主

封建地主

奴隶主

奴隶主

封建地主

小生产者

“礼”

“德”

“仁”

“中庸”;“有教无类”;“畏天命,敬鬼神”,“性相近”

“仁政”

“民为贵君为轻”

“性本善”

“仁义”

“王道”“君舟民水”“性恶论”隆礼重法天行有常,人定胜天

(唯物论)集百家之大成

天道观(朴素的唯物主义)辩证法思想、“无为而治”

圣人之道,为而不争

把道作为最高的准则,天人合一,相对主义,齐物论,淡泊名利,追求精神上的自由

主张变法、“以法治国”、建立专制主义中央集权制

性本恶

兼爱、非攻、节俭、尚贤····

阴阳家

邹衍

邹子(战国

末期

)

封建地主

阴阳

五行学说

五德始终说

3.百家争鸣的意义:

①是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段;

②是中国历史上第一次思想解放运动;为新兴地主阶级登上历史舞台打下思想理论基础

③奠定了中国传统文化体系的基础。

拓展升华:诸子百家思想的历史影响

先秦时期的诸子百家,在经济、政治、法律、哲学、军事、文学艺术和自然科学等众多领域内所形成的思想理论,对后世产生了极大的影响。

儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则。

道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础。

法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器

在很大程度上,它们共同构成了中华民族传统文化的基本精神。

2.

科技:

(1)天象观测:留下了世界最早的哈雷彗星的记录。

(2)天文著述:《甘石星经》是我国最早的一部天文学著作;

《石氏星表》是世界最早的星表。

(3)发明发现:战国时期出现最早的指南仪器——“司南”,“墨经八条”《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载

(4)数学:春秋战国时期出现九九乘法口诀,发明筹算计算法。

(5)医学:扁鹊-四诊法,《黄帝内经》

3.

绘画:

战国时期出现用毛笔绘制在绢帛上的作品,帛画《人物龙凤图》造型准确,主次分明,线条流畅,色彩绚丽,表明中国绘画艺术从萌芽走向成熟。

4.

戏曲:

春秋战国时期出现了以乐舞戏谑为业的艺人,称为优伶

(二)文艺科技的发展

1.文学:

(1)《诗经》

①内容:收录了西周至春秋中期的诗歌,分风、雅、颂三部分

②特点:以四言为主,多重章叠句;现实感强

③地位:中国第—部诗歌总集

④影响:奠定了中国古典文学现实主义的基础

(2)楚辞

①含义:屈原以南方民歌为基础,创作的一种新的诗歌体裁

②特点:采用楚国方言,句式灵活,易于表达情感

③代表作:屈原的抒情长诗《离骚》,具有浪漫主义风格

学习拓展:体会诗经楚辞中经典篇章的人文精神?

课本P13【答案提示】

通过《诗经》中的作品,体会古人追求自由,平等和解放的思想。比如《诗经-小雅-正月》,表达了对贫富悬殊的不平。

《离骚》是屈原最成熟的作品,集中反映了屈原热爱祖国,追求自身价值及美好理想的情怀。

家国情怀,追求个人价值,尊重人的尊严和权利,以及关怀人的现实生活,是《诗经》和《楚辞》中蕴藏的宝贵精神财富。

大动荡·大交融·大发展·大变革·大解放

春秋战国时期的社会大变革

4.民族关系:春秋战国时期,华夏认同观念增强,各民族进一步交融,华夏族发展壮大;

1.旧制瓦解:王室衰微,诸侯纷争,分封制与宗法制遭到破坏;

6.经济发展:春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广,促进生产力的发展,推动井田制的瓦解,封建土地私有制逐步确立;

3.阶级关系:随着井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立,新兴地主阶级力量逐步壮大;农民阶级形成。

5.社会性质:奴隶社会日益瓦解,封建社会逐步确立;

2.新制雏形:通过变法运动,君主专制、

中央集权制度的雏形逐渐出现。

政治层面

经济层面

7.思想文化:春秋战国时期,“学在官府”的传统被打破,学术下移,百家争鸣局面出现,是中国第一次思想解放运动,并对后世中华文化影响深远。

文化层面

4、东周(春秋战国时期)——奴隶制瓦解和封建制的确立时期

时间

前770------前256年

春秋:前770-----前476年

战国:前475----前221年

阶段特征

总体特征

社会大变革

春秋时期的主要特征:

政治:王室衰微,诸侯争霸,分封制瓦解。

经济:井田制开始瓦解。

总体:奴隶社会走向崩溃。

战国时期的主要特征:

政治:诸侯兼并战争;各国变法。

经济:封建小农经济逐渐确立。

思想:百家争鸣是中国古代第一次思想解放潮流

总体:封建制度确立,封建社会开端。

春秋战国时期是我国历史上一个大动荡、大发展、大解放、大融合、大变革的时代:

1、政治大动荡:王室衰微,列国纷争,诸侯争霸,战争频繁;

2、经济大发展:铁犁牛耕,地制流变,转公为私,经济发展;

3、思想大解放:时局动荡,救国救民,著书立说,百家争鸣;

4、民族大融合:战争冲突,频繁往来,民族融合,华夏认同;

5、社会大变革:诸雄争霸,适者生存,变法运动,富国强兵。

本课小结

课标要求:(1)通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;(2)了解老子、孔子、孟子、荀子、庄子等思想家的学说,理解百家争鸣局面及其意义。

重点难点:春秋战国时期社会转型的背景和表现,以及与诸侯变法的关系;各家学派的学说以及对中国思想运动的影响

第2课

诸侯纷争与变法运动

BC.256

东周时期

春秋时期

战国时期

BC.475

BC.770

平王东迁

田氏代齐

三家分晋

秦灭东周

BC.221

统一六国

大秦帝国

诸侯纷争与变法运动

大分裂:王室衰微,诸侯纷争

大发展:铁犁牛耕,井田瓦解

大变革:变法运动,专制集权

大解放:百家争鸣,思想解放

大交融:民族融合,华夏认同

礼乐西周

奴隶制

封建社会

先秦时期?

政治变化:王室衰微,诸侯纷争,分封制与宗法制遭到破坏;礼崩乐坏

大分裂:王室衰微,诸侯纷争

礼乐征伐自诸侯出

材料一:西周末年,周幽王废嫡立庶,西周王室内乱。

材料二:西周形势图

春秋形势图

材料三:郑伯不朝,王伐郑,卒大败,射王中肩。

—《左传》

礼乐征伐自天子出

郑庄公举行大典的祭祀坑

(春秋时期)各国迭次称霸。在春秋242年之中,发生战争483次,结盟480次,灭国52个,弑君36人。一个个都在发展壮大自己,吞并弱国小邦,企图最终夺取天下。春秋时期的争霸结果是实现了局部的统一。—萧平汉《战国变法运动与大一统的中央集权》

表现:战国时期,各诸侯国以统一为目标展开兼并战争。

大分裂:王室衰微,诸侯纷争

战国列国形势图(BC.475-BC.221)

战国七雄-并存

田氏取齐,六卿分晋,道德大废,上下失序……

田氏代齐和三家分晋标志着“礼崩乐坏”达到一个新的烈度,新兴地主阶级开始掌权,周朝传统的政治秩序完全被破坏。

礼乐征伐自大夫出

……是以传相放效,后生师之,遂相吞灭,并大兼小,暴师经岁,流血满野……上无天子,下无方伯,力功争强,胜者为右。——《〈战国策〉书录》

政治变化:王室衰微,诸侯纷争,分封制与宗法制遭到破坏;礼崩乐坏

华夏

北狄

西戎

东夷

南蛮

华夏

诸侯国数量减少,局部统一

戎狄蛮夷逐渐融入华夏民族

秦楚两国融入中原文化圈

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

——[唐]孔颖达《春秋左传正义》

华夏认同观念的形成

春秋时代中华民族已经开始形成。

——顾德融

朱顺龙《春秋史》

大交融:民族融合,华夏认同

民族关系:春秋战国时期,华夏认同观念增强,各民族进一步交融,华夏族发展壮大;

华夏认同的含义:华夏作为文化、政治实体,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念得到发展。

赵武灵王胡服骑射

民族关系:春秋战国时期,华夏认同观念增强,各民族进一步交融,华夏族发展壮大;

政治变化:王室衰微,诸侯纷争,分封制与宗法制遭到破坏;

唯物史观:

生产力决定生产关系,

经济基础决定上层建筑。

大动荡·大交融·大发展·大变革·大解放

1、农业的发展

(1)生产工具、技术的进步

主要工具:铁农具的使用

耕作方式:鉄犁牛耕

个体

生产技术:垄作法、水利灌溉

铁制农具使用后可以深耕,为牛耕的推广创造了条件。孔子的学生冉耕字伯牛、司马耕字子牛,晋国有力士名牛子耕。牛与耕相连,用作人名,可见当时用牛耕早已司空见惯。

战国秦国:成都都江堰

(2008年汶川地震“震不垮”的都江堰)

战国秦国:陕西郑国渠

(韩国的“疲秦”计划)

春秋楚国:安徽芍(que)陂(bei)

精耕细作

穿鼻环的牛尊

大发展:铁犁牛耕,井田制瓦解,封建土地私有制确立

经济发展:春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广,促进生产力的发展,推动井田制的瓦解,封建土地私有制逐步确立;

2.土地制度:

私田的出现,井田制逐渐瓦解(BC594年鲁国初税亩改革,齐国管仲改革“相地而衰征”),封建土地私有制逐步确立。

荒地开垦

集体耕作

个体农耕

(小农经济—)

奴隶制

土地国有制

封建

土地私有制

公作则迟,有所匿其力也;分地则速,无所匿其力也—《吕氏春秋·审分》

经营方式

土地性质

阶级关系

地主阶级

农民阶级

奴隶主阶级

奴隶阶级

1.生产工具:

铁制农具开始使用,牛耕得到推广。

(一)农业

大发展:铁犁牛耕,井田制瓦解,封建土地私有制确立

1、农业的发展

(1)生产工具、技术的进步(铁犁牛耕、精耕细作)

(2)生产经营方式变化(男耕女织的小农经济)

农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩织纴,多治麻丝葛绪捆布,此其分事也。

——摘自《墨子》

小农

经济(自然经济?)

家庭生产

集体劳作

男耕女织

自给自足

含义:

以一家一户为单位男耕女织,生产主要为了满足自家生活需要和交纳赋税的经济模式。

产生

条件:

①铁农具的出现和牛耕的逐渐推广

提高了社会生产力(根本)

②封建土地私有制的确立。

特点:

分散性;封闭性;保守性;脆弱性;…

影响:

①在封建社会前期,有利于农业的发展和社会的稳定

②封建社会后期,逐步阻碍资本主义萌芽的发展

地位:

是封建王朝财政收入和力役的主要来源,关系到封建经济的繁荣和封建政权的安危,始终在中国封建经济中占主导地位

小农包括自耕农和佃农

阶级关系:随着井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立,新兴地主阶级力量逐步壮大;农民阶级的形成。

大发展:铁犁牛耕,井田制瓦解,封建土地私有制确立

铁犁牛耕

井田制瓦解

封建土地私有制逐步确立

封建地主阶级崛起

私田开拓

公田不治

春秋战国阶级变动

经济发展促使阶级关系发生变化。

奴隶主贵族没落

唯物史观:经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础。

经济发展:春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广,促进生产力的发展,推动井田制的瓦解,封建土地私有制逐步确立;

封建地主阶级崛起

奴隶主贵族没落

封建地主阶级崛起

奴隶主贵族没落

奴隶主贵族没落

封建土地阶级崛起

2、手工业的发展

1.经营方式:打破政府的垄断(西周“工商食官”),民营和家庭手工业兴起。

经营形态

出现

管理方式

产品用途

流通方式

地位

官营

商周

政府直接经营、集中大作坊生产;不计成本,产品精美;素称发达,领先世界。

武器军用品和官府贵族生活用品

一般不在市场流通

直到明代前期一直代表中国古代手工业最高水平,占主导地位。

民营

春秋战国

民间私人自主经营

民间消费的产品

在市场流通

明中叶之后占据主导地位,出现雇佣劳动关系(资本主义萌芽)。

家庭

春秋战国

农户的副业

自己消费和交纳赋税的产品

剩余部分出售

稳定了小农经济;

近代逐渐破产。

2.手工业种类和技术:纺织、冶金、陶瓷业发展,铸铁柔化技术发明、淬火和炼钢技术产生,齐国《考工记》是世界上最早的手工业专著。

记载官府及民间手工业技术,是中国春秋战国时期记述官营手工业各工种规范和制造工艺的文献

(三)商业与城市的发展

1.商业的发展

传说周武王灭商后,商朝的遗民为了维持生计东奔西跑地作买卖,日子一长,便形成一个固定的职业。周人就称他们为“商人”,称他们的职业为“商业”,贩卖的物品为“商品”

。这种叫法一直延续到今天。商朝商业初具规模,已经具备了商业的一些基本要素,如出现了职业商人和商业活动的交换媒介——货币

贝

单位

朋。

①多种金属货币大量出现

③私商出现并累积大量财富

②官府控制商业局面被打破

★秦相国吕不韦,由仕而商,成为成功的大商人后,又由商而仕立国定君,是中国第一位顺利从政贵居相国之位的富商。

★与西施一起泛舟齐国。至陶,操计然之术以治产,因成巨富自号陶朱公。民间有尊陶朱公为财神。

西周时期的“工商食官”

儒商鼻祖孔子学生子贡

2.城市的发展:商业都会兴起

燕都蓟

齐都临淄

赵都邯郸

魏都大梁

韩都郑

秦都咸阳

楚都郢

(三)商业与城市的发展

(四)重农抑商政策

含义

强调发展农耕,限制商业和手工业的发展。

原因

商业的不稳定性,商人流动性大与强调耕战、加强中央集权思想发生矛盾

目的

维护经济基础和政治稳定

发展历程

战国兴起

西汉全面控制工商业,打击私商

中唐以后重农抑商政策有所松动

明清严格限制商人活动、重征商税、实行海禁、严格限制民间贸易

影响

消极影响:封建社会的后期起消极作用为主。

①阻碍了工商业的发展壮大、自由劳动力的形成以及资本主义的原始积累;

②阻碍了资本主义萌芽的产生和发展,使中国逐渐落后于世界潮流。

积极作用:封建社会的前期起积极作用为主。

①在一定程度上保护了农民利益,推动了农业经济的发展;

②保证了封建政府财政收入;维护了社会秩序的安定;

③巩固了封建统治;

抑商不等于灭商,限制不等于禁绝。

“农为天下本务,而工贾皆其末也”

“市肆之中多一工作之人,即田亩之中少

一耕稼之人”

民族关系:春秋战国时期,华夏认同观念增强,各民族进一步交融,华夏族发展壮大;

春秋战国·社会转型·大变革

政治变化:王室衰微,诸侯纷争,分封制与宗法制遭到破坏;

经济发展:春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广,促进生产力的发展,推动井田制的瓦解,封建土地私有制逐步确立;

阶级关系:随着井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立,新兴地主阶级力量逐步壮大;

铁犁牛耕

井田制瓦解

封建土地私有制逐步确立

封建地主阶级崛起

私田开拓

公田不治

奴隶主贵族没落

唯物史观:经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础。

“夺权”

封建地主阶级崛起

奴隶主贵族没落

封建地主阶级崛起

奴隶主贵族没落

奴隶主贵族没落

封建土地阶级崛起

大变革:变法运动,专制集权

2.阶级变动:

从“唯物史观”角度认识战国时期变法运动的必然性

1.经济根源:

3.直接目的:

生产力的发展是各国变法的根本原因。铁器的使用和牛耕的推广促进了生产力的发展,推动着井田制的瓦解,封建土地私有制逐步确立。

伴随着封建土地私有制的确立,新兴地主阶级日益壮大。他们要求废除原有的奴隶主旧贵族特权,建立起封建政治、经济新秩序,变法应运而生。

战国时期兼并战争频繁,为了实现富国强兵的目的,各国必须改革旧制,进行变法。

大变革:变法运动,专制集权

变法运动

燕昭王

乐毅改革

赵武灵王

胡服骑射

齐威王

邹忌改革

楚悼王

吴起变法

韩昭侯

申不害改革

魏文侯

李悝变法

秦孝公

商鞅变法

结果:

通过变法,推动了社会转型,逐步建立起君主专制中央集权的政治制度。

(4)代表:

秦国·商鞅变法

推行县制,君主任免

(中央集权)

奖励军功,限制贵族(军事强大官僚政治)

重农抑商,奖励耕织(小农经济)

“废井田,开阡陌”(土地私有)

大家庭拆散为小家庭(增加赋税)

什伍连坐,互相纠察(户籍管理)

“燔诗书而明法令”(思想统一)

公孙鞅,又称卫鞅,后封于商,后人称商鞅。应秦孝公求贤令入秦。

虎狼之师

大变革:变法运动,专制集权

商鞅变法

(1)

时间:开始于公元前356年(秦孝公时期)

(2)

主要内容:

(3)

特点:

(4)

影响:

③变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

①经济措施

②政治措施

③社会管理措施

②加重了广大人民所受的剥削与压迫。

依法治国、

严刑峻法

1.积极性:

①商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长;

②是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法;

2.局限性:

①轻视教化,鼓吹轻罪重罚,刑法严苛。

,以吏为师

以法为教

务在弱民

有道之国,

《史记-商君列传》中记载了商鞅与守旧贵族关于是否有必要变法的对话。守旧贵族反对变法,提出“法古”“循礼”,

课本P11谈谈对商鞅变法思想的认识?

【答案提示】A

商鞅是新兴地主阶级的代言人,具备丰富的理论素养,建立了完整的理论体系。提出了社会是向前发展的,社会需要随着时代而变化.

B

商鞅不畏强权,勇于改革,提出了完备可行的变法政策,并使秦国的变法得以彻底进行,为秦国成为七雄之首并完成了统一大业打下坚实的基础。

(2019年全国卷II

)战国后期,秦国建造了一批大型水利工程,如郑国渠、都江堰等,一些至今仍在发挥作用。这些工程能够在秦国完成,主要是因为

A.?公田制度逐渐完善

B.?铁制生产工具普及

C.?交通运输网络通畅

D.?国家组织能力强大

D

材料 周平王东迁后,王畿的土地日益缩小,政治、经济实力大大衰落。从此,诸侯不再听从天子的命令,不再定期向天子纳贡、朝觐和述职。……春秋时代,职官制度经历了从世卿制到任官制的发展过程,战国时期,各国进行了一系列的变法运动,剥夺了旧贵族的特权,建立了一整套官僚制度,开创了中国政治制度的新局面。春秋前期,随着生产力的发展,“国”“野”之间的疆界有所淡化,个别国家如晋、楚等开始出现郡县制,至战国时代,各国普遍推行了郡县制,以此作为一种强化中央集权的有效体制。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野 新知识》

探究:根据材料概括春秋战国时期政治变革的表现。

提示各国通过变法改革,剥夺了旧贵族的特权,打破了旧的统治秩序,逐步建立了一整套官僚制度,逐步建立了中央集权制度,开创了中国政治制度的新局面,推动中国社会从奴隶社会向封建社会发展。

探究1唯物史观——春秋战国时期政治制度的变动与社会转型

文化篇:春秋战国思想文化大繁荣

(一)百家争鸣

(二)文艺科技的发展

大解放:百家争鸣,思想解放

文化--《易经?贲bi卦》之《彖tuan传》中,有“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”之语.以“人文”、而“化成天下”,用当今用语诠释,则是指用礼仪、风俗、典籍,以教化天下苍生.

在西汉时刘向之《说苑?指武》中,有“圣人之治天下也,先文德而后武力.凡武之兴,为不服也,文化不改,然后加诛.”这里的“文化”是指文治为法,以礼乐典章制度为依据而教化臣民.已与当今“文化”之所指十分接近,这也是当今学界所掌握的“文化”一词最早出处.

《清史稿》中四处出现之“文化”,均出现于与外国交流领域,其中关于“文化大开,交际日盛”、“数千年文化之古国”、“中国文化”、“东方文化”等提法,已完全与当今文化之定义相互吻合.

我们今天使用的“文化”一词,是19世纪末.当时学界先贤在翻译英文Culture时,运用了“文化”一词与之对应,堪称巧思绝对,颇具匠心.查《美国传统词典》,【Culture】字源意义为:“广泛传承的行为规范,信仰,制度和所有其他人类劳动及思想产品的总和.广义是人类在社会实践过程中所创造的物质、精神财富的总和;狭义是指自然科学技术和社会意识形态等人类精神产品的社会意识形式(思想、教育、文学、科技、艺术、体育).作为一种历史现象,其有历史继承性;作为社会意识形态,其反映着一定社会政治经济的水准.”因对译关系,上述定义也就是当今汉文“文化”一词之定义.

文化的真正内涵:植根于内心的修养;无需提醒的自觉;

以约束为前提的自由;为别人着想的善良。

概念:百家争鸣

“百家争鸣”是指春秋战国时期知识分子中代表不同阶级、阶层的各个学派的涌现及各流派相互诘难批驳、争芳斗艳、彼此吸收融合的局面。

所谓“百家”,是泛指,意为数量多。《汉书·艺文志》上主要分为儒家、墨家、道家、法家、阴阳家、杂家、名家、纵横家、兵家、小说家等十家。

所谓“争鸣”,是指当时代表各阶级阶层,各派政治力量的学者或思想家,都希望按照本阶级(层)或本集团的利益和要求,对宇宙、社会及万事万物(人性物理)做出解释。于是,他们著书立说,广收门徒,高谈阔论,互相辩难,争相发表自己的见解。

三教九流?

(一)百家争鸣

1、“百家争鸣”出现的原因:

①经济上:井田制崩溃,封建经济迅速发展。

②政治上:周王室衰微,诸侯纷争,分分封制、宗法制瓦解,礼崩乐坏。

③阶级关系上:士的活跃和受重用。

④文化上:自然科学(数学、天文学等)的发展使人们的思想认识进一步深化;私学兴起,“学在官府”到“学在民间”,形成一些以传播文化、发展学术为宗旨的学者(人才)和思想学派。

士,属于西周时期贵族的最低阶层,拥有一定数量的“食田”,受过六艺(即礼、乐、射、御、书、数)教育,能文能武,战时可以充当下级军官,平时可以作为卿大夫的家臣。东周时,士这个阶层发生了分化,既没有了“食田”,又没有了原先的职守,成为传授知识的教师,或者主持宗教仪式的赞礼人。于是,士逐渐成为知识分子的通称。

“士”阶层的崛起

唯物史观

社会存在决定社会意识

2、诸子百家的代表人物及其主张

学派

代表人物及时期

代表阶层

主要思想

儒家

创立

发展

道家

创立

发展

法家

集大

成者

墨家

创立

孔子(春秋晚期)

孟子(战国中期)

荀子(战国末期)

老子(春秋晚期)

庄子(战国时期)

韩非子(战国末期)

墨子(战国初期)

奴隶主

封建地主

封建地主

奴隶主

奴隶主

封建地主

小生产者

“礼”

“德”

“仁”

“中庸”;“有教无类”;“畏天命,敬鬼神”,“性相近”

“仁政”

“民为贵君为轻”

“性本善”

“仁义”

“王道”“君舟民水”“性恶论”隆礼重法天行有常,人定胜天

(唯物论)集百家之大成

天道观(朴素的唯物主义)辩证法思想、“无为而治”

圣人之道,为而不争

把道作为最高的准则,天人合一,相对主义,齐物论,淡泊名利,追求精神上的自由

主张变法、“以法治国”、建立专制主义中央集权制

性本恶

兼爱、非攻、节俭、尚贤····

阴阳家

邹衍

邹子(战国

末期

)

封建地主

五行学说

五德始终说

庄子,名周,字子休。道家学说的主要

创始人之一。战国著名哲学家、思想家、文学家

老子(约公元前571年—公元前471年),字伯阳,谥号聃,又称李耳,是中国最伟大的哲学家和思想家之一,被道教尊为教祖,世界文化名人

庄子的思想:

①把道作为最高的准则,天与人不相胜(大自然与人和谐共处,天人合一,不是对立面)

②提出世界万物是相对的。齐物论,万物与我为一。

③崇尚自然,主张超越功利去追求精神自由

老子的思想:

①哲学思想:

A.朴素的唯物论:世界万物的本原是道;

“天法道,道法自然”,(老子是中国哲学史上第一个探讨宇宙本原的哲学家)

B.朴素辩证法:世界万物在不停地运动,矛盾对立的双方是相互依存,不断转化的。

②政治思想:“无为而治”

道家·老子

庄子

庄子(公元前369年-公元前286年),名周,字子休,庄子与梁惠王、齐宣王、孟子、惠子等大体同时期,死时享年84岁。道家学说的主要创始人之一。中国著名哲学家、思想家、文学家,辩论家。祖上系出楚国贵族,后因楚国动乱,迁至宋国,并在宋国与老乡惠子结识。庄子生平只做过地方漆园吏,几乎一生退隐。因崇尚自由而不应同宗楚威王之聘。庄子与道家始祖老子并称“老庄”,他们的哲学思想体系,被思想学术界尊为“老庄哲学”,代表作品为《庄子》,名篇有《逍遥游》、《齐物论》等,庄子主张“天人合一”和“清静无为”。代表作《庄子》(《庄子》是庄子和其弟子所著)并被尊崇者演绎出多种样版,名篇有《逍遥游》、《齐物论》等

。庄子的物质生活虽然贫困,但精神生活却异常丰富:读书、漫游、观察、遐想,追求“至人无己”的自由境界。庄子的思想:在政治上,他激烈而深刻地抨击统治阶级,赞同老子的“无为而治”,主张摈弃一切社会制度和文化知识;在思想意识上,他片面夸大一切事物的相对性,否定客观事物的差别,否定客观真理,属于主观唯心主义思想;在生活态度上,他顺应自然,追求绝对的自由。一生隐默无闻著述甚丰,作为道家思想的集大成者,他在中国哲学史、文学史以及各艺术领域都有极大的影响。老、庄与孔、孟共同构成了国民精神的源头

天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。圣人者,原天地之美而达万物之理

.“凡人心险于山川,难于知天。”《庄子·杂篇·列御寇》

日出而作,日入而息,逍遥于天地之间,而心意自得。

人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。《庄子·知北游》

.夫相收之与相弃亦远矣,且君子之交淡若水,小人之交甘若醴。君子淡以亲,小人甘以绝。

.好面誉人者,亦好背而毁之。《庄子·盗跖》

哀莫大于心死,而人死亦次之。《庄子·田子方》

吾以天地为棺椁,以日月为连璧,星辰为珠玑,万物为送賷。吾葬具岂不备邪?《庄子·列御寇》

众人重利,廉士重名,贤人尚志,圣人贵精。《刻意

》

孔子是这样概括自己一生的:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”

——《论语·为政》孔子说:“我十五岁有志于学问;30岁就可以独立处事了;40岁便遇事不迷惑;50岁就已经认识到了自己这一生的道路;60岁,一听别人言论便可以分辨真假,判明是非;到了70岁便随心所欲,

做任何事都不越出规矩。”

。”《史记》载孔子三十多岁时曾问礼于老子,临别时老子赠言曰:“聪明深察而近于死者,好议人者也。博辩广大危其身者,发人之恶者也。为人子者毋以有己,为人臣者毋以有己。”这是老子对孔子善意的提醒,也指出了孔子的一些毛病,就是看问题太深刻,讲话太尖锐,伤害了一些有地位的人,会给自己带来很大的危险。

追求礼乐的一生

孔子生平

----追求礼乐的一生

①立志学习礼乐(

15岁刻苦自学,

20岁时人称赞为“博学好礼”。成为儒士?)

②创办私学,收徒讲学—“有教无类”

30岁

③从政失败(

50-55岁鲁国中都宰、司寇)

④周游列国(55-68岁十几国)

⑤献身文教:整理典籍和致力教育事业(68-72

培养目标:君子“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”

(“六经”、“六艺”-礼、乐、射、御、书、数)

思考:孔子的政治主张为何没有被当时的统治者所采纳?

孔子的理想社会:“天下归仁、礼乐社会、世界大同”

如有用我者,吾其为东周乎?”

如果有人用我,我就要在东方复兴周礼,建设一个东方的周。”

孔子曰:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。

子曰:“上好礼,则民易使也。”

“在上位的人喜好礼,那么百姓就容易指使了。”

齐景公问政于孔子。孔子对曰:“君君、臣臣、父父、

子子。”公曰:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,

子不子,虽有粟,吾得而食诸?

孔子谓季氏,“八佾舞于庭,是可忍,孰不可忍也!”

“君使臣以礼,臣事君以忠。”

子曰:“居上不宽,为礼不敬,临丧不哀,吾何以观之哉?”?“居于执政地位的人,不能宽厚待人,行礼的时候不严肃,参加丧礼时也不悲哀,这种情况我怎么能看得下去呢?”?子曰:“不在其位,不谋其政

(礼、仁、中庸)

3.核心内容:

⑴“礼”的思想

孔子思想的目标、基础

①含义:

②方法:

③评价:

“周礼”,指西周建立的以分封制和宗法制

为核心的等级名分制度(正名)

“君臣有别,长幼有序”

“克己复礼”(个人、社会)

“礼”作为规范人与人之间的关系、立国立身的基础,有助于匡正社会秩序使之安定、和谐。

局限:孔子代表奴隶主贵族利益,恢复周礼实质是维护落后的奴隶制度。违背历史潮流(保守)

地位:

夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

“己所不欲,勿施于人

”

颜渊问仁。子曰:“克己复礼为仁。颜渊曰:“请问其目。

”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所,而众星共之。”

子曰:“德不孤,必有邻。”孔子说:“有道德的人是不会孤立的,一定会有思想一致的人与他相处。”

节用而爱人,使民以时

子曰:“孝弟(悌)也者,其为仁之本欤?”

孝顺父母、顺从兄长,这就是仁的根本啊!”

⑵“仁”的思想

①含义:

②地位:

③方法:

④政治主张:

⑤评价(积极、消极)

仁者爱人,包含仁爱、关怀、体谅、包容等一切美德,为人处事的最高道德标准。

核心、是处理人际关系的最高准则

“忠恕”之道

“克己复礼为仁”

统治阶级:德和礼治

“苛政猛于虎”

普通百姓:

孝敬父母,尊敬兄长

积极:体现了人道主义和民本思想(人文精神),有利于缓和阶级矛盾,具有进步性;

局限:仁爱有等级,目的是维护奴隶主贵族的统治。

孝弟(悌)也者,其为仁之本欤

⑶中庸之道

①中庸的含义

A.处理任何事情都不偏不倚,能恰到好处;

B.将不同的原则、思想等妥善地加以调和,

达到对立因素的统一与和谐。

②方法:

思考:仁与礼的关系怎样?

材

人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?

子曰:“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。”孔子说:“中庸作为一种道德,该是最高的了吧!人们缺少这种道德已经为时很久了。”

“礼之用,和为贵;先王之道,斯为美”--

《论语》

和而不同

(3)评价

A.中庸

是划分君子和小人的重要依据

B.中庸之道是协调仁和礼的方法,有利于统治者妥善协调各方面的社会矛盾,实现和谐(“和为贵”)。体现孔子思想的高度智慧和哲理性

后世统治者重视“和”—故宫三大殿

(太和殿

中和殿

保和殿)孕育中华民族的“和”“合”精神

古代大教育家

1.孔子的教育思想

①教育对象

②教育目标:

③教、学方法:

④教学内容:

邦有道则仕,邦无道则隐-

孔子

子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”

以仁、德为纲领,以六艺为基本,使学生能够得到全面均衡的发展。

“有教无类”,打破了奴隶主贵族垄断教育的局面

掌握六艺,不仅把学生培养“成人”

而且要培养成“君子”

因材施教,启发式、注重言传身教、实事求是、学思结合

孔子晚年整理编撰出“六经”,是我国第一套完整的教科书,五经在我国两千

多年的封建社会里一直是官学和私学的

最基本的教材

孔子于唐开元二十七年(739年)被追谥“文宣王”。

清顺治二年(1645年)御定文庙谥号为“大成至圣文宣先师孔子”;十四年(1657年),改称“至圣先师孔子”。康熙赠匾

“万世师表”

“衍圣公”,是孔子嫡派后裔的世袭封号,开始于西汉元始元年,当时平帝为了张扬礼教,封孔子后裔为褒侯。之后的千年时间里,封号屡经变化,到宋仁宗至和二年(1055年)改封为衍圣公,后代一直沿袭这个封号。而到了公元1935年,民国政府取消“衍圣公”,改为“大成至圣先师奉祀官”。生于1920年的孔德成先生,便成为末代衍圣公,首任祭祀官。2008年,伴随着孔德成先生的去世,“衍圣公”也就划上了句号。

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

【译文】富贵不能乱了我的心,贫贱不能改变我的志向,威武不能屈我的节,

这样才叫做大丈夫。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其心,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

【译文】天将要把重要的任务加到某人的身上,一定要先苦恼他的心意,劳动他的筋骨,饥饿他的肠胃,穷困他的身子,他的每一行为总是不如意,这样便可以震动他的心意,坚韧他的性情,增加他的能力。

恭者不侮人,俭者不夺人。

【译文】对别人恭敬的人不会侮辱别人,自己节俭的人不会抢夺别人。鱼,我所欲也,熊掌亦我所欲也;二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生亦我所欲也,义亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取义者也

孟子曰:“我知言,我善养吾浩然之气。”

有恒产者有恒心,无恒产者无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。【译文】有一定的产业收入的人才有一定的道德观念和行为准则,没有一定的产业收入的人便不会有一定的道德观念和行为准则。假若没有一定的道德观念和行为准则,就会胡作非为,违法乱纪,什么事都干得出来。

君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,

则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。

“施仁政于民,制民恒产,勿夺农时,省刑罚,薄税敛。”

“民为贵,社稷次之,君为轻。”

恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心

,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心

,礼也;是非之心,智也。仁义礼智非有外铄我也,我固有之也。“

孟子曰:“存乎人者,莫良于眸子。眸子不能掩其恶。胸中正则眸子了焉;胸中不正则眸子眊焉。听其言也,观其眸子,人焉瘦哉?”

锲而不舍(《荀子·劝学》):雕刻一件东西,一直刻下去不放手。比喻有恒心,有毅力。

青出于蓝,而胜于蓝(《荀子·劝学》):比喻学生胜过老师,后人胜过前人。

(1)非我而当者,吾师也;是我而当者,吾友也;谄谀我者,吾贼也。(《荀子·修身》)批评我而且批评得恰当的人,是我的老师;赞扬我而且赞扬得恰当的人,是我的朋友;阿谀奉承我的人,是害我的敌人

(2)天行有常,不为尧存,不为桀亡。(《荀子·天论》)

(3)目不能两视而明,耳不能两听而聪。(《荀子·劝学》)一心不能二用,做任何事情都应该聚精会神专心致志,否则顾此失彼一无所获

(4)道虽迩,不行不至。事虽小,不为不成。(《荀子·修身》)

(5)锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。(《荀子·劝学》)

(6)蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅,与之俱黑。(《荀子·劝学》)意思是表示人生活在好人中,也能成为好人。比喻良好环境对人的积极影响。后一句则说了环境对人不好的影响

(7)故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。(《荀子·劝学》)

(8)君子曰:学不可以已。青,取之于蓝,而青于蓝。(《荀子·劝学》)

“行一不义,杀一无罪,而得天下,仁者不为也。”

‘天之生民,非为君也;天之立君,以为民也。

“从道不从君。”

君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水亦覆舟“

天行有常

制天命而用之

(人定胜天)

性恶论

礼法并重

孟子(约公元前372年—约公元前289年),名轲,字子舆,后世尊称为亚圣。邹国(今山东省邹城市)人,战国时期伟大的思想家、教育家、政治家。

“不以仁政,不能平治天下”

“施仁政于民,省刑罚,薄税敛”

“民为贵,社稷次之,君为轻”

“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下”

荀子(约公元前313-前238),名况,赵国猗氏(今山西运城临猗县)人,华夏族(汉族),战国末期赵国人。著名思想家、文学家、政治家,儒家代表人物之一,“集百家之大成”时人尊称“荀卿”。

仁义:“行一不义,杀一无罪,而得天下,仁者不为也”

王道:“从道不从君”

民本:“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水亦覆舟”

唯物论:“天行有常”;“制天命而用之”;

性恶论:“人之性恶,其善者伪也。”

隆礼重法(礼法并重)

儒家·孟子

荀子

2、诸子百家的代表人物及其主张

学派

代表人物及时期

代表阶层

主要思想

儒家

创立

发展

道家

创立

发展

法家

集大

成者

墨家

创立

孔子(春秋晚期)

孟子(战国中期)

荀子(战国末期)

老子(春秋晚期)

庄子(战国时期)

韩非子(战国末期)

墨子(战国初期)

奴隶主

封建地主

封建地主

奴隶主

奴隶主

封建地主

小生产者

“礼”

“德”

“仁”

“中庸”;“有教无类”;“畏天命,敬鬼神”,“性相近”

“仁政”

“民为贵君为轻”

“性本善”

“仁义”

“王道”“君舟民水”“性恶论”隆礼重法天行有常,人定胜天

(唯物论)集百家之大成

天道观(朴素的唯物主义)辩证法思想、“无为而治”

圣人之道,为而不争

把道作为最高的准则,天人合一,相对主义,齐物论,淡泊名利,追求精神上的自由

主张变法、“以法治国”、建立专制主义中央集权制

性本恶

兼爱、非攻、节俭、尚贤····

阴阳家

邹衍

邹子(战国

末期

)

封建地主

阴阳

五行学说

五德始终说

3.百家争鸣的意义:

①是中国学术文化、思想道德发展的重要阶段;

②是中国历史上第一次思想解放运动;为新兴地主阶级登上历史舞台打下思想理论基础

③奠定了中国传统文化体系的基础。

拓展升华:诸子百家思想的历史影响

先秦时期的诸子百家,在经济、政治、法律、哲学、军事、文学艺术和自然科学等众多领域内所形成的思想理论,对后世产生了极大的影响。

儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则。

道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础。

法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器

在很大程度上,它们共同构成了中华民族传统文化的基本精神。

2.

科技:

(1)天象观测:留下了世界最早的哈雷彗星的记录。

(2)天文著述:《甘石星经》是我国最早的一部天文学著作;

《石氏星表》是世界最早的星表。

(3)发明发现:战国时期出现最早的指南仪器——“司南”,“墨经八条”《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载

(4)数学:春秋战国时期出现九九乘法口诀,发明筹算计算法。

(5)医学:扁鹊-四诊法,《黄帝内经》

3.

绘画:

战国时期出现用毛笔绘制在绢帛上的作品,帛画《人物龙凤图》造型准确,主次分明,线条流畅,色彩绚丽,表明中国绘画艺术从萌芽走向成熟。

4.

戏曲:

春秋战国时期出现了以乐舞戏谑为业的艺人,称为优伶

(二)文艺科技的发展

1.文学:

(1)《诗经》

①内容:收录了西周至春秋中期的诗歌,分风、雅、颂三部分

②特点:以四言为主,多重章叠句;现实感强

③地位:中国第—部诗歌总集

④影响:奠定了中国古典文学现实主义的基础

(2)楚辞

①含义:屈原以南方民歌为基础,创作的一种新的诗歌体裁

②特点:采用楚国方言,句式灵活,易于表达情感

③代表作:屈原的抒情长诗《离骚》,具有浪漫主义风格

学习拓展:体会诗经楚辞中经典篇章的人文精神?

课本P13【答案提示】

通过《诗经》中的作品,体会古人追求自由,平等和解放的思想。比如《诗经-小雅-正月》,表达了对贫富悬殊的不平。

《离骚》是屈原最成熟的作品,集中反映了屈原热爱祖国,追求自身价值及美好理想的情怀。

家国情怀,追求个人价值,尊重人的尊严和权利,以及关怀人的现实生活,是《诗经》和《楚辞》中蕴藏的宝贵精神财富。

大动荡·大交融·大发展·大变革·大解放

春秋战国时期的社会大变革

4.民族关系:春秋战国时期,华夏认同观念增强,各民族进一步交融,华夏族发展壮大;

1.旧制瓦解:王室衰微,诸侯纷争,分封制与宗法制遭到破坏;

6.经济发展:春秋战国时期,铁器的使用和牛耕的推广,促进生产力的发展,推动井田制的瓦解,封建土地私有制逐步确立;

3.阶级关系:随着井田制瓦解,封建土地私有制逐步确立,新兴地主阶级力量逐步壮大;农民阶级形成。

5.社会性质:奴隶社会日益瓦解,封建社会逐步确立;

2.新制雏形:通过变法运动,君主专制、

中央集权制度的雏形逐渐出现。

政治层面

经济层面

7.思想文化:春秋战国时期,“学在官府”的传统被打破,学术下移,百家争鸣局面出现,是中国第一次思想解放运动,并对后世中华文化影响深远。

文化层面

4、东周(春秋战国时期)——奴隶制瓦解和封建制的确立时期

时间

前770------前256年

春秋:前770-----前476年

战国:前475----前221年

阶段特征

总体特征

社会大变革

春秋时期的主要特征:

政治:王室衰微,诸侯争霸,分封制瓦解。

经济:井田制开始瓦解。

总体:奴隶社会走向崩溃。

战国时期的主要特征:

政治:诸侯兼并战争;各国变法。

经济:封建小农经济逐渐确立。

思想:百家争鸣是中国古代第一次思想解放潮流

总体:封建制度确立,封建社会开端。

春秋战国时期是我国历史上一个大动荡、大发展、大解放、大融合、大变革的时代:

1、政治大动荡:王室衰微,列国纷争,诸侯争霸,战争频繁;

2、经济大发展:铁犁牛耕,地制流变,转公为私,经济发展;

3、思想大解放:时局动荡,救国救民,著书立说,百家争鸣;

4、民族大融合:战争冲突,频繁往来,民族融合,华夏认同;

5、社会大变革:诸雄争霸,适者生存,变法运动,富国强兵。

本课小结

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进